ссср

Крах царской России оставил страну фактически без золотовалютных резервов. Потребовались значительные усилия и десятки лет, чтобы не только восполнить потери, но создать запас прочности, благодаря которому страна провела масштабную индустриализацию.

Растранжирили

После прихода большевиков к власти золотой запас страны немногим превышал 1000 тонн. Постаралось Временное правительство, переправив за границу около 500 тонн драгоценного металла. Большевики также принялись транжирить средства, доставшиеся им от прежних хозяев страны. Ведь нужно быдло на что-то восстанавливать страну?

Ввиду трудностей с получением западных кредитов новая власть вынуждено расплачивалась за импорт товаров первой необходимости национальным золотым запасом. Только 60 паровозов, закупленных в Англии и Швеции, обошлись казне в 200 тонн золота. 100 тонн было передано Германии в качестве репарации. В итоге к 1922 году казна сократилась еще на 500 тонн.

Большевики конечно пытались залатать дыры в бюджете, экспроприируя ценности у «имущих классов», однако закупка продовольствия, промтоваров, военной техники и снаряжения поглотила и эти средства. Разумеется, не обошлось и без разворовывания вожделенных слитков. В итоге к 1928 году золотой запас страны был практически исчерпан – в остатке какие-то 150 тонн.

Пополнить любой ценой

В первые годы Советской власти реальной возможности восполнить золотой запас страны не было. Главная причина в том, что большевики были не в состоянии в полной мере контролировать золотодобычу. В казну попадала лишь малая толика извлеченного из российских недр благородного металла.

В 1928 году было принято решение распродать часть музейных коллекций страны. Это обернулось потерей 21 шедевра Эрмитажа, за которые выручили жалкие 10 тонн золота. Разграбление оставленных аристократией дворцов также не добавило казне много веса.

В 1930-м году власти приступили к конфискации золота у обеспеченной части населения – за этот год Госбанк обогатился на 8 тонн презренного металла. А в 1932 году собрали «излишков» уже на 12 тонн. Но и этого было мало.

В январе 1931 года правительство открыло «Торгсин» – «Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами на территории СССР». В магазинах «Торгсина» гости из-за рубежа, а также состоятельные советские граждане могли обменивать золото, серебро, драгоценные камни и предметы антиквариата на продукты питания и прочие потребительские товары.

И дело пошло. За 1932 год в «Торгсин» было принесено 22 тонны золота, через год – 45 тонн. Благодаря золотым вливаниям «Торгсина» было закуплено импортное оборудование для 10 индустриальных гигантов. В 1936 году Торгсин прекратил свое существование, отдав в совокупности государству 222 тонны чистого золота.

Всё на индустриализацию

Несмотря на то, что индивидуальное старательское дело для советского сознания было элементом чужеродным, потребность в золоте оказалась превыше всего. Это прекрасно понимал практичный Сталин, наделяя энтузиастов-золотоискателей всевозможными льготами. Страна позарез нуждалась в средствах на индустриализацию.

Любые препятствия к свободному занятию золотым промыслом были устранены. Золотодобычей разрешалось заниматься практически любой категории населения, за исключением бывших уголовников. За короткий срок численность старателей в СССР достигла 120 тысяч человек.

В 1927 году Сталин поставил тресту «Союз золото» задачу выйти на первое место в мире по добыче золота, опередив даже самые богатые южноафриканские прииски. Дело, правда, шло ни шатко, ни валко.План по добыче валютного металла – 258,9 тонн – за первую пятилетку (1929–1933 гг.) оказался не выполнен. Впрочем, ошибки были устранены. К 1936 году по сравнению с 1932-м добыча золота выросла в 4,4 раза – с 31,9 до 138,8 тонн.

В дальнейшем темпы по добыче золота дошли до рекордных 320 тонн в год. Золотые прииски ЮАР, к сожалению, перегнать не удалось, так как лидер – Трансвааль – нарастил золотодобычу до 400 тонн годовых. Однако воплотить в жизнь индустриализацию это помогло. Властям удавалось не только вкладывать в промышленность, но и копить на черный день.

К началу Второй мировой войны государственная казна насчитывала порядка 2 800 тонн золота. Именно этот золотой запас помноженный на людские ресурсы заложил фундамент успехов промышленности в период войны и способствовал быстрому восстановлению страны из руин.

Растаял на глазах

После войны правительство СССР прекратило продавать золото за рубеж, более того, за счет конфискаций и репараций золотой запас стал снова расти. К окончанию сталинской эпохи золотовалютный резерв страны составлял 2500 тонн.

Однако в последующие несколько десятилетий золотые резервы СССР стали уменьшаться на глазах. После смещения Хрущева они составляли 1600 тонн, а концу правления Брежнева в казне насчитывалось всего 437 тонн.

Советские лидеры начала 80-х – Андропов и Черненко – несмотря на краткосрочность своего пребывания на вершине власти смогли преумножить золотой запас на 300 тонн. Но с приходом Горбачева запасы золота стали вновь стремительно улетучиваться.

Как показало расследование группы Егора Гайдара, золотовалютные резервы СССР, в том числе и сбережения предприятий и рядовых граждан, находившиеся на счетах Внешэкономбанка, были «разбазарены» премьер-министрами Валентином Павловым и его предшественником Николаем Рыжковым.

Проблема усугублялась тем, что снабжение крупных городов продуктами питания, потребительскими товарами, лекарством во многом зависело от импорта. Теперь за них нечем было платить: стране угрожал коллапс снабжения, остановка значительной части предприятий и даже голод.

Конец эпохи

Положение с бюджетом страны на момент распада СССР действительно было катастрофично. Золотой запас по сравнению с серединой 80-х годов уменьшился примерно в 5,5 раз. В 1991 году возник период, когда доступные правительству золотовалютные средства составляли не более 26 млн. долларов. В наследство Российская Федерация получила всего 290 тонн золота и многочисленные внешние долги, достигающие фантастической суммы в 63 млрд. долларов.

Осенью 1991 года новые власти попытались прояснить ситуацию с так называемым «золотом партии». Были выявлены имена крупных советских чиновников, которые переводили на свои зарубежные счета миллионы долларов, однако не более того. Куда делись миллиарды никто не знает.

Петр Авен, возглавлявший в правительстве Гайдара Министерство внешних экономических связей, уверен, что деньги КПСС – это миф. В советское время он курировал Внешторгбанк и понимал схемы попадания денег на счета партии. С его слов, сумм более 1 или 2 млн. долларов там не фигурировало. Боле масштабную операцию в той системе власти провести было абсолютно невозможно, заверил Авен.

Интересно, что к 2000-м годам правительство Российской Федерации планировало увеличить золотовалютные запасы страны до 900 тонн., однако реализовать намерение тогда оказалось невозможным. Когда Владимир Путин занял в первый раз президентское кресло в казне лежало всего 384 тонны золота. Но пройдет немного времени и вес благородного металл вырастет до 850 тонн.

источник

Сегодня попасть в Туркменистан обычному туристу не так уж просто. Самая богатая из бывших республик СССР страна является и самой закрытой на постсоветском пространстве. Тем, кто мечтает прикоснуться к руинам древнего Мерва, увидеть космические пейзажи Янги-Калы, пройти по следам динозавров в Койтендаге и ослепнуть от белого мрамора в Ашхабаде, стоит знать, что визу в Туркменистан получить сложно, а в путешествии связаться с близкими не получится — доступ к Интернету в этой стране сильно ограничен, а сайты популярных социальных сетей не открываются. Но обо всём по порядку.

Развлекательный центр Алем. Внутри этого центра находится колесо обозрения, которое признано самым большим закрытым колесом обозрения в мире.

Туркмения советская

Знакомство с самолётом. Туркменская ССР. 1930-е.

В 1925 году Туркменская ССР вошла в состав Советского Союза, что положило начало масштабным реформам. Стартовало перераспределение ранее принадлежавших баям земель, создавались крестьянские кооперативы и крупные хлопководческие плантации, совершенствовалась нефтедобывающая промышленность. В республике искоренялась безграмотность, открывались образовательные учреждения. Зародился и креп рабочий класс, занятый в крупной промышленности и других хозяйственных отраслях. Обобществление частных племенных земель и скота нарушали кочевой уклад жизни населения республики. Вспыхивали повсеместные восстания против власти Советов, которые жестко подавлялись вооруженным путем.

Ковер «Советский Туркменистан»

Однако со временем противостояние прекратилось. В ходе Великой Отечественной войны туркмены обеспечили русским надежную тыловую поддержку. 50-70-е годы ознаменовались экономическим и культурным ростом в рамках советской системы. Движения туркменов за независимость были слабыми, а национальные сообщества не носили антисоветского характера.

Туркменская ССР. Л. И. Брежнев в национальном халате. 1971 г.

В 1985 году на пост председателя республиканского Совмина назначается ставленник Москвы Сапармурат Ниязов, впоследствии занявший президентское кресло и ставший туркменской легендой.

Нестандартные решения Ниязова Солнцеподобного

Сапармурат Ниязов.

Пожизненный глава Туркменистана Сапармурат Ниязов прославился своими необычными решениями. Учредив пышный регламент празднования Национального дня дыни, он упразднил балет, оперу, Академию наук и заочное образование. Мужчинам Туркменбаши запретил носить усы и бороду и построил Тропу здоровья. Она представляет собой 36-километровую бетонированную дорожку, которая расположена недалеко от Ашхабада и должна была служить для укрепления здоровья его жителей. В 2000 году, бывший президент Туркмении Сапармурат Ниязов заставил весь свой кабинет министров пройти по ней с самого низа и до вершины. Самого Ниязова на вершину доставил вертолёт.

36-километровая тропа здоровья

Названия улиц Ниязов заменил номерами, а календарные месяцы и дни недели переименовал по своему усмотрению и в свою же честь.

Одна из многочисленных золотых статуй бывшего президента Сапармурата Ниязова. Сзади него другой памятник, посвящённый лошадям ахалтекинской породы, которые являются национальным символом Туркменистана.

Одним махом были закрыты все больницы за пределами Ашхабада. Ниязов считал, что нуждающиеся в лечении могут приехать в столицу. Подобным образом упразднили и местечковые библиотеки. «Все равно никто книг не читает», — пояснил свое решение народный лидер. Высказал недоверие Ниязов и квалификации заграничных дипломов, уволив всех работников госсектора, обучавшихся за пределами Родины. 18 млн долларов по указанию Туркменбаши было потрачено на строительство в пустыне Каракумы зоопарка. Несмотря на то, что температура днем часто превышает 40 градусов по Цельсию, Ниязов приказал, чтоб в зоопарке поселили пингвинов, которым из-за глобального потепления в Антарктиде угрожает вымирание.

По всей стране установлено около 14 000 скульптур и памятников Туркменбаши, многие из которых золотые.

Благодаря распаду Советского союза Ниязов превратил пустынное государство в колыбель одного из самых громких культов личности. Ему удалось изолировать Туркменистан почти так же абсолютно, как Ким Чен Иру Северную Корею.

Хочешь в рай – прочти «Рухнаму» трижды

Местные жители.

Особо значимый элемент эпохи Ниязова – двухтомник «Рухнама» под его авторством. Ниязов объявил свое произведение священным и обязательным к всеобщему почитанию. Книга рисует величественный образ туркменского народа, смело переосмысливая историю нации. Автор делится с читателем соображениями о том, как должен жить и вести себя в обществе каждый туркмен. Личные умозаключения Туркменбаши подтверждает отрывками из Корана и народными легендами. По утверждению автора, колесо и телега изобретены туркменами, они же первыми освоили плавку металла и выращивание пшеницы. А предками сегодняшних туркмен основаны более 70 евразийских государств.

Роскошный памятник книге Ниязова./Фото: static.panoramio.com

С 2001 года все учебные предметы, особенно история, преподавались через призму идей «Рухнамы». Сама же книга изучалась в школах и вузах как отдельный предмет. Знание ее содержания контролировалось профессиональной аттестацией в госучреждениях, а в штатном расписании значились «политруки», избравшие своей профессией толкование «Рухнамы».

Презентуя книгу, Сапармурат Ниязов заметил, что попросил у Аллаха особой благодати для своих читателей. Так что трижды прочитавший оба тома «Рухнамы» обязательно попадет в рай.

Дворец бракосочетаний в Ашхабаде.

Смена правителя и конец культа личности

После смерти Туркменбаши страну возглавил бывший министр здравоохранения Гурбангулы Бердымухамедов. И культ личности Ниязова закончился, власть перешла новому лидеру, которому, как и Ниязову, присвоили официальный титул «Аркадаг» (покровитель).

Традиционный антураж туркменских праздников

Сегодняшний туркменский лидер отменил многие реформы Ниязова, выставлявшие страну в дремучем свете. Народу вернули пенсии, закрытые библиотеки, Академию наук, цирк и оперу, а школьное образование снова стало 10-летним (Туркменбаши сократил обучение до 9 лет). Студентам разрешили учиться за границей. В Ашхабаде даже открыли несколько интернет-кафе. Народ почувствовал себя свободнее.

Советское наследие или северокорейский вектор?

Ленин учил, что истинным строителям социализма нужно в первую очередь закрыть границу. И Туркменистан до сих пор следует этому принципу, применяя опыт СССР. Туркменский вариант не является чистым продолжением советского, но весомая преемственность прослеживается четко. Формула местного управления строится на элементах советской эпохи под соусом национальных идей.

Туркменская женщина с ребёнком. & Телефонная будка, покрытая белым мрамором.

Туркменистан гордится выстроенным в стране коммунальным коммунизмом. До 2014 года каждый водитель с личным авто получал ежемесячную бесплатную выдачу 121 литра топлива. Хотя и сегодня цена на бензина небольшая: порядка 15 рублей за литр. По символической цене туркменам продают муку и хлеб. Перелёт на самолёте между двумя туркменскими городами обходится в незначительную сумму (примерно 1300 рублей), это самые низкие цены на внутренние перелеты во всем СНГ. Плата за проезд в общественном транспорте тоже символична (билет на городской автобус — 5 рублей по российским меркам). Кредиты на жилье выдаются сроком на 30 лет под 1% годовых. А для людей с низкой зарплатой действуют продовольственные карточки с правом льготной покупки риса, сахара и картошки.

Добро пожаловать в Туркменистан!

Что до правопорядка, то уровень преступности в стране нулевой. Все так называемые «воры в законе» ликвидированы. Однако есть информация, что на афганской границе периодически вспыхивают перестрелки боевиков и пограничников по причине идущего через страну героинового трафика. Указом Бердымухамедова простым людям запрещено скупать валюту, ее можно лишь продать по единому официальному курсу.

На фонтанах в Ашхабаде не экономят, перебои с водой касаются только населения./Фото: polimeks.com

В страну очень сложно попасть из-за действующего строгого визового режима. Получить разрешение на въезд удается единицам. Деятельность международных представительств и организаций на территории Туркменистана ограничивается проведением протокольных семинаров и строго контролируется.

Дарваза — место, которые местные жители назвали Врата Ада.

Интерьер отеля Огузкент в центре Ашхабада.

Ашхабад сильно изменился при Бердымухамедове и продолжает разрастаться с каждым годом. Город из белого мрамора покоряет широкими улицами, современными постройками, множеством живописных парков и фонтанов. Столичная картинка призвана отражать успехи нынешнего руководства и экономический рост страны. И изменится ли что-то в ближайшее время в жизнь простых туркменов, это большой вопрос.

Источник:

Правление Юрия Владимировича Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС было одним из самых непродолжительных — он пробыл на этой должности всего около 15 месяцев.

Этот период запомнился для многих жителей Советского Союза появлением на прилавках магазинов грамзаписей популярных западных исполнителей, которые до этого были запрещены, так как считались идеологически «неправильными», а также водкой «Андроповка». Но больше всего «эпоха Андропова», длившаяся с ноября 1982 по февраль 1984 года, запомнилась гражданам СССР жесткой борьбой с тунеядцами и прогульщиками.

«Добрый день. Почему вы не на работе»?

Такой вопрос в 1983 году вы могли услышать от сотрудника правоохранительных органов, даже если просто прогуливались по улице или же решили посетить общественное место (кинотеатр, баню, кафе) в рабочее время. Обычно милиционеры проверяли у всех документы, после чего интересовались, почему вы в данный момент не находитесь на работе. Составлялись списки нарушителей, в которые попадали не только взрослые, но даже и школьники. После эти списки передавали руководству предприятий, где числились граждане с требованием объяснить причину их отсутствия на работе в рабочее время.

Для чего проводились подобные мероприятия?

Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо понять, каким человеком был Юрий Андропов. В период с 1967 по 1982 он возглавлял Комитет Государственной Безопасности СССР. Историки и политические эксперты характеризовали его как человека с железной хваткой, который прекрасно знал, в каком состоянии находится государство и что именно ему нужно. Уже вскоре после вступления в должность Генерального секретаря ЦК КПСС он объявил, что стране нужны перемены. По его словам народ «разболтался» за времена брежневского периода застоя.

Был ли какой-либо ощутимый эффект от таких облав на прогульщиков?

Нужно понимать, что «облавы на бездельников» были лишь частью тех изменений и экономических реформ, которые начал проводить во времена своего правления Советским Союзом Юрий Владимирович Андропов. Кроме этого были серьезно ужесточены меры в сфере борьбы с коррупцией, нарушениями в области торговли, а также спекуляцией (именно по этим причинам было официально разрешено продавать записи западных исполнителей в стиле рок, поп и диско).

Также Юрий Андропов настаивал на том, что необходимо стремительно развивать отечественное производство, а также добиться высоких показателей качества советских товаров. При этом он был противником экспорта каких-либо товаров из заграницы, так как считал, что в магазинах должно продаваться только то, что было сделано в Союзе. Учитывая то, что его правление было очень непродолжительным, далеко не все идеи и задумки он успел воплотить в жизнь.

Что касается эффективности его программ по ужесточению трудовой дисциплины (включая облавы на прогульщиков), то вместе с другими принятыми ими мерами они дали некоторый эффект. В 1983 году был зафиксирован прирост в объемах производства народного хозяйства в 6 процентов.

Когда и по какой причине облавы на бездельников были прекращены?

Практика проведения подобных мероприятий прекратилась в феврале 1984 года, когда Юрий Владимирович Андропов умер. После этого власти СССР не прибегали к столь радикальным и в какой-то мере спорным методам борьбы с низким уровнем дисциплины на предприятиях.

В 70-е годы в Советском Союзе было запрещено производство и использование микроволновых печей. И вовсе не потому, что «буржуйским изобретением» пользовались на Западе. Причиной запрета был вред, который микроволновка причиняет человеку, а в перспективе — и всему роду Homo sapiens.

Наследие фашистской Германии

Первая микроволновая печка была изобретена еще во времена правления Гитлера. Она носила название «Radiomissor» и предназначалась для мгновенного приготовления пищи. Сэкономленное таким образом время гитлеровцы планировали тратить на завоевание мира и порабощение других народов.

Свое изобретение ученые фашистского Рейха всесторонне изучали, но довести исследования до логического конца так и не успели. Гитлер проиграл войну. Это событие позволило советским ученым умам продолжить исследования. После войны все разработки фашистов попали в руки победившей армии.

Советский Союз с большим интересом занялся изучением незнакомого объекта, в результате чего и появился запрет на применение микроволновок. Точно такие же исследования проводились в США и европейских странах, но в этом случае экономическая выгода уверенно взяла верх. Невзирая на полученные результаты исследований, микроволновые печи до сих пор продаются сотнями тысяч чуть ли не ежедневно.

Что плохого в микроволновке?

Главным камнем преткновения стало СВЧ-излучение. Советские ученые выяснили, что оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов. Главные «убойные» свойства описываемых бытовых приборов заключаются в следующем:

микроволновки разрушают хрупкие молекулы важнейших макро-, микроэлементов и витаминов, полностью лишая пищу какой бы то ни было ценности;

приводят к малокровию и закупорке сосудов у людей, поскольку вызывают рост белых кровяных телец и образование «плохого» холестерина;

образуют канцерогенные вещества даже в таких безобидных продуктах, как молоко и гречневая каша.

Волны в приборе движутся со скоростью света (300 тысяч км в секунду). Молекулярные структуры, попадая под такой жестокий «обстрел», серьезно деформируются. Регулярное употребление приготовленной таким образом пищи быстро запускает процесс образования злокачественной опухоли.

Исследования за границей

В 90-х годах микроволновые печи на постсоветском пространстве были разрешены. Как раз в это время за границей появились первые публикации об их вреде. В 1992 году в США было издано сравнительное исследование на эту тему. Приблизительно в то же время в одной из крупнейших компаний Швейцарии завершились масштабные исследования микроволновых печей и их вреда.

Ученые опытным путем доказали, что нагревание пищи в микроволновке уничтожает 97% ее ценности. У членов подопытной группы, употреблявшей такие продукты питания, со временем был обнаружен рак органов пищеварительной и выделительной систем.

Швейцарец Ханс Ульрих Хертел — один из проводивших это исследование ученых — был уволен из компании за то, что в 1991 году опубликовал результаты своей работы. Статья увидела свет в 19-ном номере журнала «Франц Вербер». Подобные публикации появляются до сих пор, но это не особо влияет на рост продаж микроволновых печей во всем мире.

источник

Всерьез за воров в законе взялись в середине 50-х годов в СССР, где на тот момент опыт лагерной жизни имелся у каждого третьего, а уровень преступности рос ужасающими темпами. Решение о ликвидации законников как воровского класса было принято на уровне министра МВД.

«Белый лебедь» укачал павшие звезды

Наиболее авторитетные воры сидели в Соликамске, в тюрьме «Белый лебедь». Ни «мужиков», ни «шестерок» среди них не было, а потому некому было стирать, выносить парашу, делать другую работу, которая вору «не по масти». Воров заставляли работать, избивали, держали на хлебе и воде. Но законники все равно отказывались от работы. Тогда администрация тюрьмы решила стравить воров друг с другом.

На помощь начальнику тюрьмы прибыл специалист с Лубянки по «перековке» преступников П. Ф. Куратов, в прошлом сам бандит-мокрушник, отлично знавший воровскую психологию.

Один из воров, помещенных в барак усиленного режима (БУР), украл у другого пайку, а улику подбросил третьему «законнику». По подозрению в «крысятничестве» владелец пайки убил невинного. Остальные воры не вмешивались – таков воровской закон: за воровство у своих же – смерть.

На следующий день воров вывели из БУРа, и начальник зоны вновь спросил, будут ли те работать. Те послали «кума» по известному адресу. Тогда ворам сообщили, что их пайка будет урезана наполовину и на все зоны и в «крытки» (тюрьмы) уйдет информация, что воры в «Белом лебеде» «ссучились». И если после этого они не пойдут работать, отправятся по этапу в другие лагеря, где с них не только «снимут корону», но и «опустят». Эту информацию до них довел Пантелей Филатович Куратов. Однако законники стояли на своем.

Куратов, между тем, сообщил, что за «крысятничество» «законники» убили не того. Воры устроили шмон (обыск) и выяснили, кто крал на самом деле. Виновник попросился зарезаться самостоятельно. Воры собрались, было, «решать» и того, кто ошибочно убил законника, да рассудили: только «куму» будет выгодно, если воры перережут друг друга. В результате кандидата в покойники только «раскороновали». Однако стойкости ворам надолго не хватило, «процесс» уже пошел, и воры, как пауки в банке, вовсю «рвали» друг друга в борьбе за лидерство.

Законников в «Белом лебеде» обманом или шантажом заставляли подписывать «покаянные письма». Среди воров было достаточно наркоманов, поэтому сделать это было несложно. Во времена Хрущева подобные послания даже публиковали в центральной прессе. Таких «гнутых воров» или «сук» потом на других зонах «опускали» до низшей тюремной масти. Воров продолжали стравливать друг с другом, и за считаные месяцы они попросту поубивали большую часть себе подобных — при Хрущеве от общего количества воров в законе за несколько лет такой «ломки» остались всего 3%.

Аналогичными методами в «Белом лебеде» «ломали» воров в законе в 80-х годах, «раскороновав» там в общей сложности свыше ста законников.

Роль КГБ в борьбе с законниками

Существует любопытная версия, согласно которой вмешательство в 70-80-х годах КГБ СССР в иерархическую структуру воров в законе в конечном итоге своеобразно отразилось на самой воровской идеологии и дискредитировало незыблемые тюремные понятия. Верхушка идеологов законников в результате этого процесса была заменена.

Якобы сотрудники КГБ с ворами действовали более аккуратно, чем их всегдашние соперники из МВД: брали законников в разработку, вербовали самых авторитетных из них. Обладатели багажа, несовместимого со статусом вора (дом, семья, капитал), шли на сделку охотнее. Причем от своего воровского статуса такие сексоты не отказывались. В качестве примера подобного сотрудничества приводится рассекреченное имя только одного лидера криминального мира того времени – Александра Черкасова.

Начало 90-х годов и массовые случаи появления «буржуазии» среди воров в законе, которым по понятиям нельзя иметь никаких материальных ценностей за душой, «вызревание» «апельсинов» (воров, купивших статус за деньги) – все это, как считают сторонники версии участия КГБ в «мягкой» «ломке» законников, – последствия именно того процесса по дискредитации тюремного кодекса. То, чего «кумовьям» на зонах и в «крытках» не удалось добиться силой, было достигнуто при помощи звонкой монеты.

источник

«Черпак» – это военнослужащий срочной службы, «оттянувший» год. Переход в данный статус ознаменовывался 12 ударами металлической бляхой ремня или же столовским громадным черпаком по обнаженным ягодицам «тостуемого».

Военнослужащий должен был вытерпеть обряд безмолвно – иначе «черпак» не считался настоящим. В Советской армии уже со второй половины 50-х годов ХХ века начали устанавливаться так называемые неуставные отношения, которые с годами сложились в жесткую иерархическую систему ритуальных действий в среде военнослужащих срочной службы.

Откуда все это пошло

Общедоступные на сегодняшний день документы свидетельствуют о том, что отдельные случаи дедовщины в Российской армии имели место со времен ее зарождения как института – еще в 1919–1920-е годы. Были инциденты между старослужащими красноармейцами и новобранцами – первые показывали свое превосходство над младшими, заставляя их делать определенную работу. Тогда подобные неуставные отношения жестко пресекались. К примеру, в 1919 году трех старослужащих 30-й дивизии, забивших до смерти «молодого» за отказ выполнять их требования, расстреляли.

Считается, что истоки дедовщины в Советской армии следует искать в послевоенном времени, когда на смену ветеранам Великой Отечественной войны в Вооруженные Силы пришло служить поколение, не нюхавшее пороху. Возник конфликт поколений, который в итоге разрешился путем создания альтернативной ценностной шкалы, на десятилетия определившей правила казарменной субкультуры. Плюс ко всему в армию стали проникать тюремные понятия, которые, преломившись через казарменную призму взаимоотношений, определили более четкие черты армейских «каст» военнослужащих срочной службы. В армию после Великой Отечественной войны по демографическим причинам стали призывать молодежь с уголовным прошлым.

Можно поспорить по поводу истоков возникновения неуставных ритуалов в Советской армии (СА) СССР, но бесспорно одно: и высший, и низший офицерский состав СА о неуставных взаимоотношениях в воинских подразделениях были хорошо осведомлены, однако это никого не волновало (если, конечно, на этой почве не случался какой-либо форсмажор).

От «духов» до дембелей

Ритуализация армейской службы в СА давала о себе знать с первых же дней попадания молодого бойца в часть (в роту). Новобранец был «духом» («салагой», «солобоном», «слоном» и т.д). При двухгодичном сроке службы первые 6 месяцев «духи» должны были «умирать» – вся грязная работа, которая только существовала в армии, лежала на их плечах – мытье полов в казармах, уборка территории и многое другое. С приходом нового призыва в роту «духи» переходили в разряд «молодых» («фазанов» и т.д.). «Молодые» контролировали и направляли «духов» и с нетерпением ждали перевода в «черпаки». Отслужившие год, как положено, получали бляхой или черпаком по пятой точке и становились «черпаками» («черепами»). Они теперь командовали и «духами», и «молодыми».

Армейскими «ворами в законе» в советских Вооруженных Силах можно назвать «дедов», которым оставалось служить где-то около полугода, «100 дней до приказа». Деды – негласные короли подразделений СА, с которыми считались даже младшие офицеры: деды поддерживали порядок в ротах, а ротным командирам, соответственно, было меньше хлопот. Какими средствами поддерживать дисциплину, не так важно, лишь бы все это не выходило за пределы части. Термин «дедовщина» не зря получил название по статусу самых главных представителей иерархической лестницы в Советской армии – все ужасы неуставных отношений в ней связаны именно с этой категорией военнослужащих.

Временной предел мечтаний любого советского срочника – дембель, время исхода. Дембель как статус военнослужащего – это что-то вроде армейского вольнослушателя: дембеля как бы вычеркнуты из армейской повседневности, но еще не уволены в запас. Приказ об увольнении их призыва уже вышел, и они мысленно уже там, на гражданке.

Последний для срочников ритуал в Советской армии был связан с дембелем (как явлением) – «дембельский аккорд». В сущности, он представлял собой бессовестную игру армейского начальства на солдатской надежде и желании поскорее вернуться домой. Когда военнослужащего демобилизовали, его дальнейшее пребывание в части ограничивается максимум парой недель или же несколькими днями. За это время командование заставляло дембелей что-то построить (или, наоборот, сломать), выкопать (закопать) – спектр работ для «аккорда» был широчайший. Чистота «эксперимента» в данном случае, как правило, блюлась – работа выполнялась только дембелями, без участия «духов» или других помощников, находившихся ниже по армейской иерархии.

источник

«Танкобоязнь» как военный термин появился после Первой мировой войны. Явление сродни психической болезни трактовалось как следствие доходивших до пехоты панических слухов о всесильности танков. Танкобоязнь лечилась теорией и практикой по уничтожению боевых машин, однако были в российской армии танки, вызывавшие панику у солдат противника вне зависимости от их подготовки.

Легендарные Т-34 и КВ

Известный немецкий мемуарист Отто Кариус в монографии «Воспоминания немецкого танкиста» так описывает первое впечатление от русского танка: «Ещё одно событие ударило по нам, как тонна кирпичей: впервые появились танки Т-34! Как могло получиться, что там наверху, не знали о существовании этого превосходного танка?»

В самом деле в 1941 году по техническим характеристикам эти танки были весьма серьезными боевыми машинами. Традиционные 37-миллиметровые и 50-миллиметровые противотанковые орудия, состоявшие на вооружении нацистской пехоты, были беспомощны против Т-34.

Кроме того, отечественные танки были более приспособлены к капризам погоды. Так, фельдмаршал, командующий группы «Центр» Федор фон Бок так оправдывает поражение под Москвой: «Из-за установившихся невероятных холодов — около 30 градусов ниже точки замерзания — каждый маневр превращается в тяжкое испытание для наших утомленных поредевших частей. Наши танки постоянно выходят из строя, между тем русские танки куда лучше приспособлены для действий в зимних условиях».

На начальном этапе войны, когда немецкие войска беспрепятственно захватывали российские земли, любое успешное противостояние воспринималось как шок. Так, острый приступ танкобоязни вызвал у немецких солдат наступление возле Вереи танков Т-34, которые прошли через боевые порядки «пехотной дивизии, достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили находившиеся там орудия».

Среди тяжелых танков, участвовавших в Великой Отечественной войне, выделялся «Климент Ворошилов» — тяжелый танк КВ-1. Враги прозвали его «чудовищем». Всего на начало войны КВ было 412 штук, но и один такой танк мог противостоять целой немецкой дивизии.

Заняв позицию возле заболоченного луга в районе городка Расейняй (Литва), танк парализовал действия врага на двое суток. Он перекрыл единственную дорогу в тыл и своим огнем уничтожил колонну грузовиков — 12 единиц транспорта с горючим и боеприпасами. Танк пытались поразить различными орудиями — минами, другими легкими танками, с помощью тяжелого 88-ммиллимтерового зенитного орудия — тщетно. Броня дымилась, но экипаж самоотверженно продолжал сражаться. Только заброшенная через пробоину в башне осколочная граната стала причиной гибели отважных танкистов.

Однако в 1942 г. вышел на поля сражения немецкий танк «Тигр», который поражал КВ на значительных дистанциях. Основной техникой на полях сражений были средние танки. Так, в знаменитой битве при Прохоровке со стороны немецких войск участвовали 42 тяжелых танка «Тигр», 290 средних танков, 76 легких и устаревших танков, а также 104 самоходных штурмовых орудия. Им противостояли свыше 900 боевых машин (28 тяжелых пехотных танков Мk.IV «Черчилль», 563 средних танка Т-34, 318 легких танков Т-70), а также 42 самоходные артиллерийские установки.

В результате крупнейшего противостояния бронетанковых машин стратегическая инициатива окончательно перешла к советским войскам.

«Йосиф Сталин»: наука против техники

В 1943 г. на полигоне под Кубинкой проводился секретный эксперимент: трофейные «Тигр» и «Пантера» расстреливались различными орудиями. В результате была выбрана пушка для нового тяжелого танка ИС-2, он же «Йосиф Сталин».

Столкнувшись с этой боевой машиной, командование вермахта, не дожидаясь приступов танкобоязни в войсках, издало приказ, запрещающий немецким танкистам вступать в бой с танками ИС-2. «Ни при каких обстоятельствах не стоит ввязываться в бой со «Сталиными», не имея подавляющего численного превосходства. На одного ИС-2 должен приходиться взвод «Тигров», — так считали те, кто был не понаслышке знаком с этим тяжелым танком. Преимущество ИС-2 перед «Тигром» было очевидно: русский танк мог пробить броню немецкой машины с расстояния 2000 метров, в то время как «Тигр» был способен нанести поражение «Сталину» только с 500 метров.

Такие танки положительно зарекомендовали себя за два года эксплуатации, и в начале 1945-го были сформированы несколько тяжелых танковых бригад ИС-2, одна из которых — 7-я гвардейская — отличилась при штурме Берлина.

ПТ-76: танки на плаву

Рассказывая про боевую историю ПТ-76, магистр по разрешению конфликтов Себастьен Роблин пишет об «ужасном потрясении, каким данный танк стал для американских войск во Вьетнаме».

Процесс создания легких танков, способных плыть по воде, начался еще в 40-х годах прошлого века. Однако в Великой Отечественной войне более востребованными оказались тяжелые танки, и только в 1949 году началась работа над опытным образцом на Кировском заводе в Ленинграде.

Конструктор Шашмурин установил на корпус танка два водометных двигателя, размещенных по бокам. Переключение с сухопутного на водоплавающий режим работы осуществлялось очень быстро — следовало опустить водоотражательный щиток и включить водооткачивающие насосы. Танк ПТ-76 достигал скорости на суше 43 км/ч, на воде — 10 км/ч и мог на плаву вести стрельбу из главного орудия.

По своим характеристикам ПТ-76 подходил для вооружения морской пехоты и разведывательных подразделений полкового и дивизионного звена. Небольшие партии танков были поставлены в 25 с лишним стран и хорошо себя зарекомендовал. Но получить разрешение на их производство пришлось, применив хитрость: воспользовавшись визитом Н. С. Хрущева, генерал-лейтенант Г. Кудрявцев продемонстрировал танки в действии. По его сигналу несколько ПТ-76 выскочили из леса и один за другим с ходу стали прыгать с обрыва в воду.

Первая известная операция с участием этих боевых машин произошла в январе 1968 года, когда 24-й полк армии Северного Вьетнама атаковал город Хуайсай. Ночью при поддержке танков ПТ-76 из состава 198-го танкового батальона вьетконговцы захватили форт, который защищали 700 лаосских военнослужащих из состава батальона BV-33 и более двух тысяч беженцев. Оставшиеся в живых нашли укрытие на базе спецназа в Лангвее.

Через две недели части армии Северного Вьетнама атаковали базу, которую охраняли уцелевшие лаосские бойцы и 24 американских спецназовца. Атака с участием ПТ-76 была большой неожиданностью для американцев. Танки проделывали проходы в минных заграждениях, рушили заборы и укрепленные бункеры. Танковым огнем были уничтожены безоткатные орудия, на которые защитниками лагеря возлагались большие надежды, тогда коммандос армии США перешли на одноразовые гранатометы M72. Но это оружие против ПТ-76 оказалось малоэффективным — в один танк попали девять снарядов, не нанеся видимого урона.

Т-62: боевые операции в мирное время

Танк, разработанный в Уральском КБ транспортного машиностроения под руководством главного конструктора Л. Н. Карцева, принят на вооружение в 1961 г. Впервые был продемонстрирован на параде 1 мая 1967 г., но уже через год его можно было увидеть на дорогах Европы — танки Т-62 наводили страх на жителей Праги в ходе операции «Дунай».

Операция в Чехословакии прошла мирно, а боевое крещение Т-62 получил на острове Даманский 2 марта 1969 года. 300 китайских военнослужащих захватили остров и оборудовали огневые позиции. Бой за остров шел несколько дней, в итоге советские войска при поддержке Т-62 отбили свою территорию, но потеряли один танк вместе с экипажем.

Танки Т-62 широко применялись в Афганистане. Учитывая, что местность в этой стране не пригодна для танков, они использовались на блокпостах в качестве огневых точек и для сопровождения колонн. Головные танки, снаряженные минными тралами, подрывали заложенные на дороге мины, а остальные боевые машины были рассредоточены по колонне.

Т-62 применялись для внезапных ночных ударов. Так, в декабре 1982 года танковая рота совершила марш и ночью с ходу атаковала укрепленную моджахедами переправу через реку Панджшер на входе в Панджшерское ущелье. Танковый бой велся только с применением приборов ночного видения. Противник, дезориентированный в ночной темноте, бежал. Танковая рота захватила переправу и обеспечила проход в ущелье мотострелковых подразделений

Основные боевые танки: неубиваемые Т-72 и Т-90

Родоначальником принципиально нового класса боевых машин, впоследствии названных «основными боевыми танками», был танк Т-64, разработанный в Харькове в конце 50-х годов. Но Т-64 не принимал участия в войнах, а вот танки Т-72 и Т-90 прошли славный боевой путь.

Т-72 наводили ужас на противника в ирано-иракском конфликте. На вооружении иракской армии было не менее 100 боевых машин. Иранский офицер, командир танковой роты Адар Фороузан вспоминал, что самым опасным оружием Ирака были танки Т-72: «Иракцы были частично оснащены новыми танками Т-72. Они имели хорошую скорость и огневую мощь, а их броня защищала от РПГ нашей пехоты. Т-72 был очень опасной угрозой для нас». Рассказывая о первом бое против Т-72 при наступлении в районе Дашт-Аббас весной 1982 года, он пишет: «В мой танк «Чифтен» попали. Взорвались пары топлива, ударной волной сорвало шлемофон. Все мы выскочили из танка и дальше бежали пешком».

Эти танки применялись в десятках вооруженных конфликтов в разных странах мира: Ливия и Ливан, Шри-Ланка, Сомали, конфликты в Югославии – везде Т-72 проявил свои боевые качества.

Участвовали танковые подразделения, вооруженные Т-72, во время операции против грузинских агрессоров в Осетии в августе 2008 год. Экипаж танка Т-72Б 141-го отдельного танкового батальона пробился к базе миротворцев, которые подверглись атаке грузинских войск, и несколько часов поддерживали их огнем. Когда кончились все боеприпасы, командир танка Сергей Мыльников сел за рычаги и устремился прямо на атаковавших, обратив их в беспорядочное бегство. Что интересно, на вооружении грузинских войск также были танки Т-72.

Основной танк Т-90 прославился своей «неубиваемостью». Имея современную «начинку», системы управления огнем и двухслойной защиты, эта боевая машина продемонстрировала свои качества в Сирии. Приспособленный для передвижений по пустыне Т-90 также проявил себя при освобождении Алеппо и других населенных пунктов. «Неубиваемость» танка демонстрируется рядом видеороликов, распространенных в Интернете. Так, при обстреле Т-90 тремя снарядами два были отклонены системой защиты «Штора-1», а третий лишь слегка повредил гусеницу.

источник

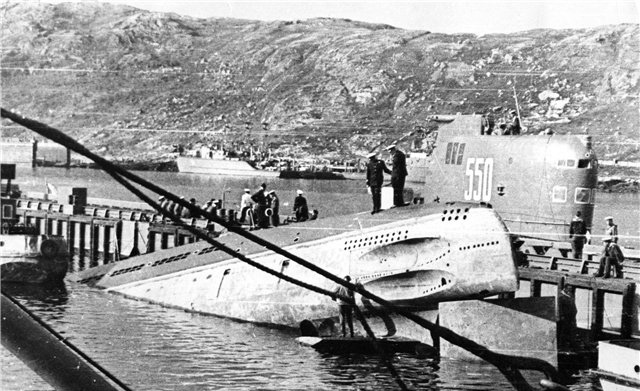

За всю историю советского подводного ВМФ данная трагедий была самой масштабной, ее последствия сопоставимы лишь с аварией на АПЛ «Курск» – в результате взрыва на борту Б-37 более десятка торпед, случившегося 11 января 1962 года, погибли и получили ранения свыше 100 человек, включая членов экипажа субмарины.

Как это произошло

Эта подлодка на момент ее уничтожения взрывом в составе Северного флота отслужила всего 2 года. Субмарина базировалась в городе Полярном Мурманской области (Кольский полуостров). До взрыва Б-37 поучаствовала только в одном учении в Атлантике.

В январское утро 1962 года на подводной лодке произошел сильнейший взрыв всех имеющихся на борту 11 торпед – как раз шла их погрузка. Два отсека Б-37 субмарины уничтожило, большинство моряков из тех, кто был в тот момент на лодке (59 человек), погибли. Кроме них убило 11 подводников соседней подлодки С-350 и 52 моряков, которые стояли на причале. Обе подводные лодки тотчас же затонули. Командир Б-37 Анатолий Бегеба и еще один старший офицер остались в живых – Бегеба, когда произошел взрыв, стоял на пирсе (по другим данным, Бегебу отбросило взрывной волной, когда он попытался выяснить причину пожара в отсеке), а командир ДДЭБЧ находился в штабе морфлота. Выжили также 13 моряков Б-37, троих из них на подлодке в момент взрыва не было, еще 10 удалось спасти из уцелевших отсеков.

Что стало причиной трагедии

Взрыв произошел при погрузке боезапаса около 9 утра. По официальным данным правительственной комиссии, расследовавшей причины случившегося, рассматривались сразу несколько версий причины трагедии – случайный выстрел вахтенного и попадание пули в боеголовку торпеды, нарушение техники безопасности при ремонте торпеды паяльной лампой и изначальный дефект торпеды.

Согласно первой версии, вахтенный матрос, стоявший на посту на пирсе, в результате неосторожного обращения с автоматом мог выстрелить, и пуля попала прямо в боеголовку, что и спровоцировало взрыв и последующую детонацию других торпед. По второй гипотезе, детонация произошла вследствие ремонта торпеды паяльной лампой – снаряд воспламенился и взорвался. Не исключалось также наличия в торпеде заводского дефекта, приведшего при погрузке к самоподрыву.

Капитан Бегеба потом утверждал, что взрыву предшествовал пожар в первом отсеке субмарины.

Моряки не напрасно считали Б-37 проклятой – в течение года, предшествовавшего взрыву в Полярном, на советских субмаринах случилось семь катастроф, большая часть которых пришлось именно на Б-37.

Какими были последствия

Подъем обеих затонувших на десятиметровой глубине субмарин занял более трех недель. Спустя год Б-37, у которой взрывом уничтожило практически всю носовую часть, вывели их состава ВМФ и порезали на металл.

Выжившего капитана 1 ранга Анатолия Степановича Бегебу судил военный трибунал. Бегеба защищал себя сам, отказавшись от услуг адвоката, и был оправдан. Он потом преподавал в военно-морском училище и умер 15 лет назад в Санкт-Петербурге.

источник

По поводу жизни в СССР у нас сегодня существуют лишь две точки зрения: это было прекрасно, и это было ужасно. А если отвлечься от эмоций, и перейти на язык цифр и фактов, какой предстанет тогда жизнь в СССР?

Как жилось в послевоенные годы

Период послевоенной разрухи в СССР был преодолен удивительно быстро. Уже в 1947 году были отменены продовольственные карточки – раньше, чем во многих других странах. А к году смерти Сталина уровень жизни практически вернулся к предвоенному. Средняя зарплата в стране в 1953 году составляла 719 рублей. Напомним, это было после денежной реформы 1947 года, которая проходила в форме деноминации с конфискацией с целью изъятия из обращения избыточного количества денег и замены новыми полноценными деньгами. Эта реформа позволила в том числе и отменить карточную систему. Зарплата рабочих в то время колебалась от 800 до 3000 рублей. Больше всех получали шахтеры-стахановцы и сталевары. Их зарплата иногда достигала 8000 рублей. Зарплата инженера колебалась от 900 до 1300 рублей. Секретарь райкома КПСС получал 1500 рублей, министр – до 5000 рублей, профессора и академики – до 10 000 рублей.

Что же мог позволить себе рабочий или инженер, получавший около 800-900 рублей в месяц?

Килограмм черного хлеба в 1953 году стоил 1 рубль, белого – 3 рубля. Говядина – 12,5 рубля, рыба – 7,1 рубля, молоко – 2,24, сливочное масло – 27,8, десяток яиц – 8,35, сахар – 9,4, растительное масло – 17 рублей, водка – 22,8, пара обуви – 189 рублей, метр ситца – 6 рублей, шерсти – 113 рублей, шелка – 100 рублей.

Таким образом на зарплату в 900 рублей можно было купить 300 килограммов белого хлеба, около 75 килограммов говядины, 300 литров молока, 39 бутылок водки, 4 пары обуви.

При этом не стоит забывать о том, что страна в то время жила очень неравномерно. О богатстве гастрономов Москвы и Ленинграда начала 50-х ходят легенды, но в провинции народ жил намного скромнее. И особенно скудно жила деревня.

Как жилось при Брежневе

Конец 70-х – начало 80-х годов в официальных советских документах именовались «периодом развитого социализма». Теперь мы называем это время «эпохой застоя». Каков же был уровень жизни тогда? В 1979 году средняя зарплата в СССР составила 148,74 рубля. Инженер тогда получал 110-130 рублей, врач – 100-150, медицинская сестра – 80-120, рабочие в зависимости от специальности и квалификации — от 200 до 400 рублей. Впрочем, были люди, зарплата которых составляла 75-90 рублей.

Цены были такие: хлеб стоил 16 копеек килограмм, молоко (разливное) — 20 копеек за литр, кефир – 30 копеек, мясо – в среднем 2 рубля за килограмм, рыба — от 40 копеек (мороженый хек) до 5 рублей (осетрина) за килограмм, сахар стоил 90 копеек, яйца – 90 копеек десяток, мука – 40 копеек, гречка – 50 копеек, пачка индийского чая – 90 копеек, банка растворимого кофе – 6 рублей. Колбасу можно было купить за 2,20 (вареную) и за 5 рублей (сырокопченую), банка красной икры стоила 3,5, бутылка водки – 3,62.

Не стоит забывать о том, что продукты по этим ценам продавались далеко не всегда и не везде. Мясо в магазинах купить было почти невозможно, а на рынке оно стоило в два раза дороже. За колбасой выстраивались очереди, и часто можно было услышать такую фразу: «Не больше двух килограммов в одни руки!» Индийский чай и растворимый кофе были дефицитом, а красную икру и осетрину большая часть советских людей знала лишь по названиям. Тем не менее не голодал никто. На свою зарплату инженер, получавший 120 рублей в месяц, мог купить почти 100 килограммов рыбы, сахара, 200 килограммов гречки, «залиться» молоком и кефиром, а если повезет, то достать килограмма 2-3 колбасы и в праздничном продуктовом наборе получить пачку индийского чая.

Сейчас это время вспоминают как время, когда «все было». На один рубль можно было купить 100 коробков спичек, 50 раз позвонить из телефона-автомата, купить 5 вафельных стаканчиков с пломбиром, 10 молочных коктейлей. А еще можно было накупить картошки, она стоила 5 копеек за килограмм — и помидоры, которые стоили примерно столько же, подписаться на кучу газет и журналов. Обед в столовой обходился в 40-50 копеек.

Как жилось при Горбачеве

Период перестройки и гласности запомнился тем, что тогда на фоне разговоров о необходимости перемен, стали возникать первые серьезные перебои с некоторыми товарами, которые до сих пор были в продаже безо всяких ограничений. Например, исчезли сахар и мыло. Зарплата в сравнении с эпохой застоя выросла. Вместе с ней поползли вверх и цены.

В 1988 году средняя зарплата в стране составляла 217 рублей. Учитель и врач получали 165 рублей, медицинская сестра 100-130 рублей, рабочий — от 200 до 600 рублей.

Цены стали слегка подниматься. Если хлеб стоил все те же 16 копеек, то молоко – уже 26 копеек, колбаса (вареная) – 2,80, обед в столовой – 1 рубль 40 копеек, бутылка водки – 10 рублей, килограмм картофеля – 12 копеек, яйца – 1,20 за десяток, пачка «Краснодарского» чая- 4 рубля 50 копеек.

В эпоху тотального дефицита многие товары продавались спекулянтами «с рук». Так, джинсы стоили 100-150 рублей, кроссовки – 50-70 рублей. При этом комплект школьной формы в магазине можно было приобрести по цене от 35 до 45 рублей.

источник

Работа шахтера всегда была опасной. Неудивительно, что у представителей этой профессии имеется множество примет, суеверий и ритуалов, которые порой могут показаться странными и шокирующими.

Самые популярные шахтерские суеверия

Авторы статьи «Культурное наследие горного дела: мифология и религиозные традиции горняков» Н.К. Гринько, В.Д. Грунь и В.Г. Лунев пишут: «В культурном наследии горного дела свое место занимают мифология и религиозные

традиции. Недра Земли всегда были связаны с суевериями…»

Например, нельзя желать шахтеру удачи, если он идет на работу. Вместо этого следует сказать: «С Богом!» Удача может и подвести, а вот Бог будет охранять человека.

К примете о том, что нельзя возвращаться с полпути, шахтеры относятся очень серьезно. Шахтер ни за что не вернется с полдороги, даже если забыл что-то важное, например, тормозок с едой. Лучше он весь день проработает голодным.

Зато если шахтер по дороге на работу встретит женщину в белом платье, то он имеет полное право взять отгул. Дело в том, что женщина в белом ассоциируется со смертью, а в забое и так смерть всегда ходит рядом.

Не стоит также выходить на смену в новой спецодежде – это к аварии. Чтобы ничего не случилось, следует перед сменой макнуть одежду в канавку.

Не рекомендуется приходить на смену слишком рано: по поговорке, чем раньше спустишься, тем позже выедешь.

В книге нарядов нельзя расписываться красными чернилами. Видимо, потому что они ассоциируются с кровью.

Современные российские шахтеры никогда не говорят: «последняя смена» — только «крайняя». Иначе смена и впрямь может оказаться последней в жизни.

Шахтеры никогда не садятся, а тем более не ложатся на носилки – считается, что тогда что-то случится и человека на этих носилках и вынесут из забоя.

Шахтеры на смене стараются без особой надобности не отвечать на телефонные звонки. Это может вызвать неприятные последствия. «Послушаешь ушами — потопаешь ногами», — говорят работники горного дела.

Считается, что нельзя спускаться в шахту накануне отпуска. Поэтому, если даже у шахтера в этот день смена, он на нее не выходит. Об этой традиции знают все.

Если шахтер пережил три профессиональные травмы, ему следует перейти на другую работу (наверху) или совсем уволиться. По поверью, четвертого раза никому не пережить.

Святые и духи — покровители горняков

«Свойственные горному делу опасности с глубокой древности порождали не только суеверные страхи, но и набожность горнорабочих, почитавших особых святых

покровителей – защитников их жизни и здоровья, — сообщают Гринько, Грунь и Лунев. — Горняки нередко мечтали о вмешательстве сверхъестественных сил, способных отвести от природных опасностей, указать на рудоносную жилу, спасти от произвола хозяина рудника».

В России покровителями горняков считаются Святой Николай Чудотворец, Святой Макарий Египетский, Святой Прокопий Устюжский (в честь него назван Кузбасский город Прокопьевск), а также Святая Великомученица Екатерина.

«Немало литературных произведений, множество горняцких легенд связано с такими мифическими персонажами, как горные духи, — комментируют Гринько, Грунь и Лунев в своей статье. — Перед горняком они предстают в разном обличье в виде антропоморфных (человекоподобных), зооморфных и гибридных существ».

А вот что сообщает на эту тему М. Власова в «Энциклопедии русских суеверий»:

«Представления о горном “хозяине”… распространены там, где ведутся горные, подземные разработки, в шахтерских районах, на Урале, Алтае, в Западной и Южной Сибири… По мнению горняков-угольщиков, Горный маленького роста, с седой короткой бородой, черным лицом и красными глазами; одет в черную или темно-серую рубашку… Иногда он походит на черта… Горный, по поверьям, собирает богатства земли в одно место и ограждает их заклятием. Он допускает или не допускает к сокровищам подземных недр, преследует не уважающих его, прогоняет не понравившихся ему людей».

Шахтер никогда не поставит в шахте крестик, если необходимо что-то пометить. Считается, что горные духи терпеть не могут христианской символики. Поэтому вместо креста ставят галочку.

У донбасских шахтеров целый ряд ритуальных суеверий связан с Шубиным. Легенды о нем записали собиратели фольклора Борис Горбатов и Леонид Жариков.

Шубин – это не фамилия. В старину существовала профессия с таким названием. Шубины ходили по штрекам со свечой или факелом, выжигая метан для предотвращения его накопления и взрывов. При этом, чтобы самим не опалиться, они надевали на себя шубу изнаночным мехом наружу и периодически обливали ее водой.

Позднее с той же целью шахтеры стали брать с собой в забой клетку с канарейкой. Чувствительная птица падала в обморок, если в помещении накапливалось даже небольшое количество метана. Это был знак, что нужно подниматься наверх. Сейчас эту функцию выполняют газоанализаторы.

По преданию, однажды во время смены в забое взорвался метан, и погибла вся бригада. В живых остался только молодой парень — шубин, и люди обвинили его в трагедии. Тогда он спрятался в забое, и больше его никто никогда не видел. А после смерти он превратился в духа, обитающего в шахтах. Является Шубин людям почему-то в облике седого старого шахтера «с крючком в руках, каким таскают вагонетки». Иногда в штольнях слышен его стариковский кашель. Характерной приметой Шубина, отличающей его от обычного человека, являются ярко горящие глаза и ноги «с волосатыми копытами».

Шубин помогает своим «коллегам», предупреждая их о грядущих авариях и обвалах. За это шахтеры делятся с ним своим «тормозком». Но кроме того, чтобы завоевать благосклонность Шубина, необходимо соблюдать некоторые правила. Например, придя на смену в забой, следует первым делом с ним поздороваться. Если в процессе работы часто обваливается порода, значит, Шубину не по душе, чтобы сегодня добывали уголь, и лучше закончить работу в этом забое.