ссср

Султан Шаханович Гирей-Клыч несколько раз пытался противостоять «красной угрозе», но все попытки терпели крах. Он не мог смириться с тем, что его, офицера, потомка чингизидов, приравняют в новом государстве к черни, поэтому объявил беспощадную войну Советам.

Начало борьбы

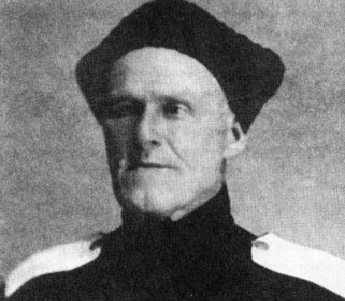

Прошедший обучение в Елисаветградском кавалерийском училище, а затем в Офицерской кавалерийской школе штабс-ротмистр Султан Клыч-Гирей неоднократно получал благодарности от начальства за отличную воинскую службу. Горцы Черкесского конного полка Кавказской туземной дивизии, у которых он вызывал уважение, просили назначить его своим командиром.

В то время он служил в Белгородском драгунском полку. Прошение было удовлетворено, и в качестве командира третьей Майкопской сотни он проявил себя как храбрый воин. Султан Клыч-Гирей был награжден орденом Святого Георгия и получил чин генерал-майора. Дивизию кавказского (туземного) конного корпуса, в которой служил Султан, негласно называли «Дикой». Это название она получила, когда один из ее полков пронесся галопом на смотре перед великим князем Михаилом Александровичем.

Мятежный кавказский дух Гирей-Клыча проявился еще во времена Корниловского восстания в 1917 году. В 1918-м он вместе с остатками потерпевших поражение на Кубани Вооруженных сил юга России отступил в Грузию, а затем переправился в Крым, откуда по приказу Врангеля уехал в Карачевскую область. Проиграв сражение с большевиками, Султан Гирей-Клыч вернулся в Крым и затем эмигрировал в Турцию в 1921 году, а оттуда — в Европу Но высокий и сильный потомок Чингисхана, способный своими руками свалить коня, не отказался от своей цели победить большевизм.

Эмиграция. Нацизм

Бывший вояка за пределами родины занялся пропагандистской и политической работой. Он вошел в состав Центрального комитета Народной партии горцев Северного Кавказа в качестве секретаря. Партия собрала под своим крылом тех, кто мечтал видеть Северный Кавказ отдельным государством — Северокавказской Республикой, не входившей в состав СССР. При этом Султан Гирей-Клыч старался не терять форму, уделяя много времени джигитовке.

С 1939 года офицер вернулся к своей любимой работе — командованию черкесскими воинскими подразделениями казачьего корпуса генерала Краснова. Численность этих воинских частей составляла порядка 6000 человек. В 1943 году из этого корпуса нацистским генералом Гельмутом Паннвицем были сформированы казачьи подразделения, в которые входил и Северокавказский легион.

Формирование легиона началось в 1942 году под Варшавой. Первые бойцы были пленными кавказцами, затем к нему стали примыкать добровольцы из числа эмигрантов и предателей. Этот легион под командованием Султана Гирей-Клыча «отличился» в Хорватии во время национально-освободительной войны Югославии.

Кавказцы-легионеры

Казаки дотла сжигали хутора, в которых были замечены партизаны, и отдавали оставшихся под контроль усташей (хорватское нацистское движение). Благодаря последним в Хорватии появились концлагеря, куда сгоняли цыган, евреев и сербов. То, что самыми рьяным в исполнении нацистской мечты был именно Северокавказский легион, подтверждается местным названием казаков «черкесы».

Тем не менее горские части у немцев считались самыми ненадежными и наиболее склонными к дезертирству среди всех легионов. Помимо боевых действий в обязанности руководства входила также пропагандистская деятельность. Северокавказский комитет, в котором состоял и Гирей-Клыч, выпускал газету «Газават», которую распространяли сторонники фашизма во время оккупации нацистами Кавказа.

В легион входили 8 батальонов и отдельный батальон Bergmann (Бергманн). Отдельные батальоны, в которые входили порядка 1000 солдат и офицеров, состояли из штабной, пулеметной и трех стрелковых рот. Они были вооружены тремя пушками 45-го калибра, полусотней ручных и танковых пулеметов, пятнадцатью минометами, а также автоматами и винтовками.

Конец «горца»

В 1945 году, когда победа СССР и союзников была очевидна, Султан Гирей-Клыч отступил со своим воинским подразделением в Италию, откуда его перевели в Австрию. В мае 1945-го Кавказский легион вместе с другими подразделениями Казацкого стана сдался английским войскам возле территории тирольского города Лиенца. Англичане передали его советским войскам. Султан Гирей-Клыч был осужден и в 1947 году казнен. На тот момент ему исполнилось 67 лет.

источник

Развал СССР, за сохранение которого по итогам общесоветского референдума 1991 года выступило 78% граждан, вызвал коллапс экономики во всех союзных республиках.

Несмотря на кажущееся единодушие в результатах опроса, разделявшие социалистическое государство центробежные силы были очень сильны, а местные власти Прибалтики, Армении, Грузии и Молдавии препятствовали проведению народного волеизъявления, полагая, что только выиграют от распада Союза.

Немыслимые всего лишь за 10-15 лет до коллапса СССР события были вызваны ослаблением идеологической составляющей в результате Перестройки, призванной демократизировать государственный строй. Смягчение цензуры и гласность выпустили наружу многие противоречия советской системы, которые до этого прятались за догматическими установками. Хотя Конституция 1977 года и предусматривала «право свободного выхода из СССР» за каждой союзной республикой, никто до середины 1980-ых всерьез не решался обсуждать этот вопрос публично, опасаясь возможных репрессий.

Свобода слова всколыхнула общественные массы, а объявленное в ноябре 1988 года Верховным Советом Эстонской ССР главенство местных законов над союзными спровоцировало «парад суверенитетов». Примечательно, что в прибалтийских республиках многие русскоязычные граждане полагали, что выиграют от экономического процветания, ожидаемого после получения независимости, а местные политические движения, так называемые народные фронты, еще не встали на путь национализма.

Власть и собственность

Большинство споров к 1990 году между центральной властью и республиками касались борьбы за перераспределение в пользу последних власти и собственности. Местные лидеры требовали «суверенитета», под которым подразумевалось полное право распоряжаться национальными активами. Федеративная система СССР, во многом из-за которой Союз распался более или менее бескровно благодаря четко очерченным границам, предполагала правительственные институты, укомплектованные национальными кадрами.

Большинство сепаратистских движений в той или иной степени было спровоцировано этой партийной элитой — национальной номенклатурой. Марксистская идеология в СССР играла определяющее значение, поэтому обращение к ее теоретикам не будет излишним. Несмотря на одиозность фигуры Льва Троцкого, его осведомленность во внутриполитических вопросах мало у кого вызывает сомнение. Еще в 1930-ых годах он писал об угрозе перерождения бюрократического аппарата из прослойки в самостоятельный класс, распад Советского Союза сделал это возможным. Избавившись от давления центра местные номенклатурные элиты получили огромную власть.

Пример Туркмении в этом контексте наиболее показателен: бывший первый секретарь республиканского Центрального комитета Компартии Сапармурат Ниязов превратился после 1991 года в Туркменбаши («главу туркмен»), чей культ личности по своим масштабам имеет мало аналогов в современной истории. В той или иной степени главенство бывшей советской номенклатуры и связанных с ней лиц характерно не только для среднеазиатских республик, но и для всего постсоветского пространства.

Религия и культура

Беловежское соглашение, фактически означавшее конец существования СССР, по сути, было преподнесено его подписантами не как ликвидация, а как трансформация прежнего государства в Содружество независимых государств (СНГ). В результате распада союза наметилось также возрождение национальных культур и религий, которые воспринимались рухнувшей идеологией как «опиум народа» и пережиток прошлого, мешающие созданию нового советского человека.

Еще в Перестройку в регионах СССР появилось значительное количество периодических изданий о местных культурах, а также наметился рост народного самосознания. Даже в Белоруссии, которую местная интеллигенция небезосновательно называла «самой советской» из всех республик, в конце 1980-1990-ых начался подъем националистических сил. Зародился этот процесс в Перестройку с образования молодежных объединений типа «Тутэйшыя» («Здешние»), пропагандировавших белорусский язык и литературу, а также изучавших фольклор. А в итоге в начале 1990 года Белорусский народный фронт собрал на митинге в Минске около 100 тысяч человек, сочувствовавших «национальному возрождению».

В других республиках процесс принимал гораздо больший размах, чем в Белоруссии. Религиозный ренессанс во всех уголках СССР после распада также набирал обороты, повсюду церквям возвращались отобранные некогда храмы. Традиционные верования с каждым годом стали набирать все больше сторонников. Так, Русская православная церковь насчитывала в 1988 году 76 епархий и 6,8 тысячи приходов, а к 2016 году их стало 293 и 34,7 тысячи соответственно. Ислам на своих исконных территориях завоевал не меньшие успехи.

Экономика

Рост национального и религиозного самосознания имел и негативные последствия, способствуя многим межэтническим конфликтам. Проживавшие в республиках представители русскоязычного населения столкнулись с ксенофобией, принимавшей разные формы: от игнорирования до прямых угроз безопасности. Русские в Прибалтике испытали проблемы с получением гражданства после обретения странами региона независимости.

Лозунги экономического роста благодаря отсоединению от Союза являлись очень популярными в Балтийском регионе и, если верить статистике, они не были так уж безосновательны. На сегодняшний день показатели ВВП на душу населения Эстонии, Литвы и Латвии обгоняют российские. Во многом благодаря тому, что эти страны унаследовали от СССР хорошую инфраструктуру и образованную рабочую силу. При этом Прибалтика отказалась от многих советских предприятий и производств, переориентировавшись на Европейский союз, который вкладывает в регион значительные средства. Экономический спад после развала Советского союза страны Балтии преодолели уже через шесть лет.

Показатели Казахстана тоже довольно неплохи и примерно соответствуют российским, остальные регионы находятся на отстающих позициях. В выигрыше от распада СССР остались также транснациональные корпорации (PepsiCo, Daimler, British American Tobacco, Royal Dutch Shell и многие другие), которые нашли на постсоветском пространстве рынки сбыта и сырьевую базу, принеся в то же время немало пользы экономикам бывших советских стран.

Адольф Толкачев за годы свой шпионской деятельности сумел передать США множество секретных советских разработок. Что заставило простого советского инженера, пусть и высокооплачиваемого, стать американским шпионом?

Путь к предательству

Адольф Георгиевич Толкачев родился 6 января 1927 года в казахском городе Актюбинск. В 1929 году семья переехала в Москву. В 1948-м Толкачев поступил в Харьковский политехнический институт и после его окончания в 1954 году получил распределение в Научно-исследовательский институт радиостроения при Министерстве радиопромышленности СССР.

Институт, где трудился Толкачев, занимался разработками в области радиолокации и авиации, одним словом, работал на оборонку. Много лет инженер жил, как все советские граждане, правда, по роду своей деятельности имел доступ к важной и секретной документации и получал довольно высокую по тем временам зарплату – 350 рублей в месяц.

Родители жены Адольфа в 30-е годы были репрессированы. Возможно, это стало одной из причин того, что Толкачев стал противником советского строя.

Агент по прозвищу «Сфера»

Начиная с сентября 1978 года, Толкачев неоднократно пытался установить контакт со спецслужбами США и предложить им свои услуги в качестве агента.

Семья Толкачевых жила в высотном доме рядом с посольством Соединенных Штатов. Свою первую записку с предложением о сотрудничестве Адольф оставил под стеклоочистителем автомобиля одного из американских дипломатов. Но в ЦРУ к анонимному посланию отнеслись скептически. Американская разведка даже допускала мысль, что это мог быть подлог со стороны КГБ.

Второе оставленное письмо содержало незначительные сведения, касавшиеся советской радарной системы. По стечению обстоятельств как раз в это время Пентагон выразил заинтересованность в любой информации о советской радиотехнике. Руководство ЦРУ дало добро на контакт с Толкачевым.

1 января 1979 года у Толкачева произошла первая встреча с резидентом ЦРУ в Москве. На вопрос, какова его мотивация, мужчина ответил, что является «диссидентом в сердце» и хочет помогать врагам СССР. Он подчеркнул, что вознаграждение для него не главное.

Ему присвоили позывной «Сфера». Адольф Толкачев действительно оказался очень ценным агентом. За шесть лет он смог передать американцам 54 совершенно секретных разработки, в том числе новейшую электронную систему управления самолетов МиГ и приборы для обхода радиолокационных станций. Секретные материалы он выносил из лаборатории и фотографировал на 35-миллиметровую пленку фотоаппаратом Pentax, прикрепленным к стулу у него в квартире. Благодаря соседству с посольством он мог встречаться с резидентом во время обычных прогулок. Помимо денег его кураторы доставляли ему редкие книги, импортные лекарства и бритвенные лезвия, а также кассеты с записями рок-н-ролла для его сына-подростка.

Насчет неважности вознаграждения Адольф Георгиевич, конечно, поскромничал. За весь период своей шпионской деятельности он получил от американского правительства в общей сложности 789 500 рублей – такую сумму среднестатистический советский гражданин не смог бы заработать за всю жизнь. Кроме того, на специальном счету за рубежом лежали около двух миллионов долларов. Но это была капля в море по сравнению с теми миллиардами, которые могла принести его деятельность США.

Несмотря на обладание большими деньгами, Толкачев не мог открыто ими пользоваться – это привлекло бы к нему излишнее внимание. Он приобрел лишь загородную дачу и автомобиль ВАЗ-2101.

Смерть шпиона

Вероятно, благодаря предельной осторожности его еще долго не раскрыли бы. На этот счет есть сразу две версии. В 1985 году куратора Толкачева Эдварда Ли Ховарда с треском уволили из ЦРУ за хищения казенного имущества и пристрастие к наркотикам. Будучи озлобленным на прежнее руководство, Ховард решил перейти на советскую сторону. В результате он выдал КГБ всех известных ему агентов, в том числе и Толкачева. Хотя есть и другие сведения: информацию о Толкачеве советским органам госбезопасности передал офицер ЦРУ Олдрич Эймс, завербованный советскими спецслужбами в апреле 1985 года.

Так или иначе, а 9 июня 1985 года Толкачева арестовали, 13-го был арестован и его связной Пол Строумбах.

Во время следствия Адольф Толкачев чистосердечно признался в своих деяниях и попросил не выносить ему смертный приговор. Однако Верховный суд СССР признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 64 часть «а» Уголовного кодекса РСФСР, и приговорил к высшей мере наказания. 24 сентября 1986 года самого знаменитого в Советском Союзе американского шпиона расстреляли.

источник

На Потсдамской конференции 1945 года, во дворце Цецелиенхоф, американская и британская делегация подтвердили согласие о передаче Кенигсберга СССР со всеми прилегающими территориями.

В онлайн-версии журнала Spiegel в 2010 году был опубликован материал, в котором говорилось следующее: летом 1990 года президент СССР Михаил Горбачев хотел продать немцам Калининградскую область. На переговорах «2+4» (ФРГ, ГДР и четыре державы-победительницы: СССР, США, Великобритания, Франция) о воссоединении Германии, СССР были готовы пересмотреть решение Потсдамской конференции. В качестве источника Spiegel ссылался на текст секретной телеграммы немецкого посольства в Москве, от 2 июля 1990 года. В тексте телеграммы сообщалось, что летом 1990 года в немецкое посольство обратился генерал Гели Батенин. Генерал передал свое предложение Иохиму фон Арниму, шефу протокола при посольстве ФРГ. В нем говорилось о готовности СССР к переговорам по территории бывшей Восточной Пруссии и добавил, что «эта проблема в ближайшей или отдаленной перспективе, так или иначе, встанет между СССР и Германией». По словам Батенина, он был в Калининградской области, и СССР считает регион отсталым – в сравнении с довоенным положением и в сравнении с уровнем развития Советского Союза. То есть регион дотационный и представляет собой «балласт».

Реакция фон Арнима была сдержанной – он отметил, что если СССР не может развивать Калининградскую область, то «это его проблемы».

Почему отказались?

Объединение Германии не было «победным шествием», несмотря на падение Берлинской стены. В Европе относились к объединению Германии настороженно, опасаясь того, что объединенное государство может «вспомнить» довоенные амбиции. «Железная леди» Маргарет Тэтчер «пришла в ужас», когда ей сообщили о падении Берлинской стены. Франсуа Миттеран также негативно воспринял новость об объединении ФРГ и ГДР, и заявил, что «новая Германия будет еще опасней, чем при Гитлере». Польша опасалась, что из-за объединения Германии будут пересмотрены границы по Одеру и Нейсе. После Второй мировой войны польско-немецкая граница отодвинулась на запад, чтобы компенсировать Польше территории, которые она потеряла в 1939 году.

Даже в Германии не было единого мнения по поводу объединения. Писатель Гюнтер Грасс призывал к конфедерации двух государств, и подчеркивал, что «единой» Германия была только 75 лет. Его мнение разделяли многие немцы, поэтому обстановка была нервной. Сдержанность немецкого дипломата по поводу покупки Калинграда понятна. Spiegel отмечает, что фон Арним посчитал, что генерал-майор Батенин – агент КГБ.

К тому же, объединялись ФРГ, ГДР и Берлин, а Калининградская область, в которой уже не было немцев, не вписывалась в понятие «немецкие земли». В глазах мирового сообщества присоединение Калининградской области напоминало реваншизм.

Почему СССР хотели продать Калининградскую область?

Существует несколько предположений на этот счет. Возможно, советские власти хотели предупредить дипломатические сложности в будущем. Возможно, хотели избавиться от Калининградской области, как от «балласта». Так же есть версия, что Горбачев хотел получить миллиардные займы взамен на территорию Калининградской области.

Кто такой Гели Батенин?

Открытой и равернутой информации о Geli Batenin (транскрипция в журнале «Spiegel») нет. Существует еще одно интервью в Berliner Zeitung, от 5 мая 1990 года, в котором генерал-майор Гели Батенин фигурирует как «военный эксперт ЦК». В англоязычных публикациях есть информация о Geliy/ Gely Viktorovich Batenin, как об авторе книги «Европа. Контуры безопасности». В книге Питера Прая «War scare: Russia and America on the nuclear brink», вышедшей в 1999 году, информация о Батетине следующая: «Генерал Гелий Викторович Батенин, бывший командующий подразделением межконтинентальных баллистических ракет SS-18». В любом случае, Гели Батенин не был агентом спецслужб или провокатором. Открытых данных, от чьего имени он действовал, нет.

Вторая попытка

В немецких онлайн-изданиях есть информация о том, что Горбачев в 1991 году якобы во второй раз предложил канцлеру Колю купить Калининградскую область за 70 миллиардов марок. Позже снизили до 48 миллиардов марок, но министр иностранных дел Германии Ганс Геншер ответил твердое «нет».

Михаил Горбачев отрицает сообщение Spiegel о переговорах советского руководства с Германией о продаже Калининграда. По словам бывшего советского президента, «Spiegel» просто приписывает руководству СССР действия, «за неимением сенсаций». Также политик отметил, что в печатной версии журнала не было тезиса о планах и переговорах СССР с Германией.[

Было ли советское руководство на самом деле готово обсуждать с ФРГ судьбу Калининградской области, или, может, фон Арним что-то не так понял? В любом случае, весь этот инцидент свидетельствует не только о крайне сложной международной обстановке начала 90-х годов, но и о властной и политической неразберихе, царившей в советском руководстве.

источник

Утро 8 августа 1977 года было для работников Госбанка Армянской ССР очень недобрым. Придя на работу, они обнаружили, что в хранилище недостает денег на сумму более полутора миллионов рублей.

В потолке хранилища была проделана дыра. Ее диаметр был не более 34 сантиметров, и даже представить себе, что в такое крохотное отверстие мог проникнуть грабитель, было невозможно.

Прецедент

Факты говорили сами за себя: отверстие и недостача космической по меркам СССР суммы. Большая часть похищенных денежных купюр были сторублевки из серии АИ. Такие купюры только вводились в обращение и еще не успели разойтись по городам и республикам страны. Вот за эту ниточку и зацепилось следствие. Все понимали, что дело это крайне необычное, и не только из-за колоссальных размеров похищенной суммы. Следственные органы столкнулись с новым для СССР типом преступления: ограблен банк, что подразумевает наличие организованной банды, тщательно продуманного плана проникновения в денежное хранилище, а затем и «отмывание» денег. Все, как в американских фильмах про гангстеров.

Банда

«Советская гангстерская банда» состояла из двух человек – двоюродных братьев Николая и Феликса Калачяна. Люди они были очень разные, и жизнь у них до поры до времени складывалась очень по-разному, но итог получился совершенно одинаковый – расстрел. Николай родился в Красноярском крае. Детство было бедное, отец тяжело болел, и все деньги уходили на его лечение. Николай подростком прибился к цыганскому табору, промышлял наркоторговлей. Образования у него не было, постоянной работы тоже. Первую кражу он совершил с приятелями в очень молодом возрасте. Пацанам удалось обокрастьсберкассу. Прогуляв все украденные деньги по кабакам, Николай понял, что такая жизнь как раз для него – риск, веселье и работать не надо. Феликс с семьей жил в Ленинакане. Он рано женился, у него было двое детей, и, несмотря на все усилия Феликса, денег постоянно не хватало. Он был очень гибким, сильным и ловким от природы, имел звание мастера спорта по спортивной гимнастике. Именно такой человек и нужен был Николаю для реализации его замыслов: сильный, ловкий и покладистый. Он убедил Феликса попытаться. Это удалось не без труда, мысль о краже приводила порядочного и положительного Феликса в ужас. Впрочем, затем он сдался, поскольку очень хотел обеспечить семью. Так сложилась идеальная гангстерская группа: руководитель и исполнитель, мозг, просчитывающий разнообразные варианты и комбинации, и сильное, жилистое тело, готовое выполнить самый сложный трюк. Первое дело прошло у кузенов Калачян очень гладко. Они ограбили промтоварный магазин. Для этого они проникли в соседнее с магазином помещение, разобрали стену. Феликс без труда забрался в отверстие и передал брату дефицитные магнитофоны. Магнитофоны братья продали, получив в итоге сумму в 15 тысяч рублей. Очень и очень неплохие деньги для СССР! Самое главное, что магнитофонов никто не хватился, магазин продолжал работать, как будто ничего не произошло. Товар был «левый», и директор магазина справедливо посчитал, что в случае возбуждения уголовного дела он тоже окажется на скамье подсудимых.

Ограбление века

Ограбить Госбанк в Ереване Николай Калачан решил, получив наводку от своего приятеля Завена Багдасаряна, который входил в состав комиссии по пересчету денежных купюр. Завен рассказал Николаю о том, что в помещении хранилища деньги лежат не в сейфах, а просто на полках, и чтоденег там очень много, миллионы рублей. Он же разболтал и о том, как организована охрана банка, и каково расположение помещений внутри здания. План операции Николай разрабатывал пять месяцев. Решено было действовать по привычной схеме: войти в помещение, имеющее с банком общую стену, проделать отверстие, проникнуть через него в комнату отдыха, расположенную как раз над хранилищем, там разобрать пол, и таким образом забраться уже в само хранилище. За неделю до намеченной даты Николай попал в аварию, однако, от замысла не отказался, и руководил операцией, лежа в больнице. Вечером в пятницу 5 августа Феликс Калачан вошел в здание, имеющее с банком общую стену, и попытался проделать отверстие. Не вышло, стена оказалась слишком толстой. Тогда он поднялся на крышу и обнаружил, что в комнате отдыха открыто окно, и на нем нет решеток. Позже стало известно, что в комнате шел ремонт, поэтому решетки сняли, а завхоз забыл закрыть окно. Сначала Феликс попытался забросить веревку. Не получилось. И тогда Феликс совершил очень рискованный прыжок с крыши в окно. Оказавшись в комнате отдыха, грабитель проделал отверстие в полу, проник в хранилище, набрал столько денег, сколько счел возможным унести – его сумка весила более 30 килограммов, и выбрался обратно тем же путем, каким пришел. На следственном эксперименте Феликс взялся воспроизвести трюк с проникновением в отверстие диаметром 34 сантиметра, и ему удалось это с очень большим трудом. В ночь похищения, по его словам, все было куда как проще. Видимо, дело в чувстве опасности и в адреналине.

Отмывание денег

Для того, чтобы легализовать полученную фантастическую сумму, братья отправились в Москву. Там у Николая была пассия Людмила Аксенова, брата которой – таксиста Владимира Кузнецова – он сделал своим помощником. Николай наговорил брату и сестре, что желает жениться наЛюдмиле, но свадьба, мол, должна быть пышной, достойной такой красавицы. Деньги у него есть, он выиграл большую сумму в карты. Азартные игры в СССР были запрещены, но среди обывателей такой грешок считался, в общем, простительным. Деньги надо было легализовать. Для этого Николай поручил Владимиру скупать облигации трехпроцентного займа. Облигации затем предполагалось продать. В одной из сберкасс Владимир пытался приобрести облигаций на 3000 рублей. У кассирши сберкассы не нашлось ценных бумаг на такую сумму, и она, попросив Владимира подождать, вышла в соседнее помещение. Ожидание затягивалось, Владимир занервничал, и сбежал, бросив на столе у кассирши 3000 рублей. Разумеется, такое странное поведение не могло остаться незамеченным. Девушка проверила деньги, оказалось, что это сторублевые купюры серии АИ, именно такие, на которые всем сотрудникам банков и сберкасс было рекомендовано обращать самое пристальное внимание. Кроме того, у девушки оказалась прекрасная зрительная память, и она смогла составить фоторобот Владимира, по которому его довольно быстро вычислили. Затем узнали, что у сестры Кузнецова появился богатый любовник из Армении.

Финал

Братья Калачян и Владимир Кузнецов были арестованы в ночь с 6 на 7 июня 1978 года. Приговор суда был ожидаем: Николай и Феликс Калачян были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу. Председатель Президиума Верховного Совета Армении Б. Е. Саркисов пытался смягчить приговор. Он обратился в Верховный Совет с просьбой о помиловании. Он писал о молодости осужденных, обоим не было еще и 30 лет, о том, что они никого не убили, и что у Феликса есть малолетние дети.Ходатайство о помиловании было удовлетворено, однако, документы из Москвы прибыли в Ереван на следующие сутки после того, как приговор был приведен в исполнение.

Считается, что Россия никогда не воевала с США, однако это не так. Столкновения были, и они могли перерасти в нечто большее. Только дипломатия удерживала мир от Третьей мировой войны между сверхдержавами.

США и Русский Север

До Гражданской войны в США проявляли к России почти братские чувства: одним из предлогов, под которыми Аляска передавалась США был мотив о том, что союзнические отношения России и Штатов усилят коалицию против Британии, в годы Крымской войны США также на словах поддерживали Россию. Однако, когда появилась возможность интервенции, США не замедлили ей воспользоваться. Карты были открыты.

Сенатор Пойндекстер писал в New York Times от 8 июня 1918 года, что: «Россия представляет собой лишь географическое понятие, и ничем больше никогда не будет. Ее сила сплочения, организации и восстановления ушла навсегда».

Летом 1918 года на Западный фронт была переброшена 85-я дивизия армии США. Один из ее полков, 339-й пехотный, состоявший в основном из призывников штатов Мичиган, Иллинойс и Висконсин, был отправлен на север России. Эта экспедиция получила название «Полярный медведь».

В военной экспедиции 1918-1919 годов приняло участие около 5000 американских солдат, которые воевали в северных регионах России. Официальная цель миссии – охрана военного имущества Антанты от немцев и большевиков, поддержка действий чехословацкого корпуса и свержение коммунистического режима.

На севере России на время интервенции был установлен оккупационный режим. На территории России даже появились концентрационные лагеря, в которых оказалось около 52 000 человек.

Нередки были и случаи массовых казней. Согласно источникам, оккупанты расстреляли около 4000 человек по решению военно-полевых судов. Оккупированные земли использовали как «дойную корову» — север России был полностью опустошен. По данным историка А.В. Березкина, американцы вывезли 353 409 пудов льна, кудели и пакли.

Вторая мировая

Сегодня это дипломатически называется «огонь по своим» и признается ошибкой, однако в годы войны конфронтация США и СССР принесла немало жертв. Одной из самых значительных по потерям операцией стал «Бой над Нишем».

Это трагическая, нелепая, но показательная битва до сих пор малоизвестна. О ней вкратце и расскажем. В ходе этой операции (7 ноября 1944 года) американские войска по ошибке атаковали советскую транспортную колонну, в результате чего, по данным заместителя начальника Генерального штаба Красной армии генерала Алексея Антонова погибли 34 солдата и офицера.

Эту бомбардировку, с учетом массовых бомбардировок союзников, можно было бы назвать случайностью, если бы не пару «но». Во-первых, американское командование знало, что около Ниша нет немецких войск, во-вторых, «огонь по своим» был осуществлен в день годовщины Октябрьской революции, когда все внизу было усеяно красными флагами.

В ответ советским ПВО удалось сбить один американский самолет. Два истребителя Як-3 и Як-9 поднялись навстречу «союзной» эскадрильи, за ними – еще шесть Як-9.

Командование, установив «национальность» противника, отдало приказ: «принять все меры к предотвращению столкновения в воздухе», однако после того как был сбит один из «Яков», советские истребители вступили в бой и в первой же атаке уничтожили два американских самолета.

Советские самолеты отвели американскую эскадрилью за горный хребет, но около 40 «Лайтнингов» возобновили атаку. Советские «Яки» снова отправились в сторону американских самолетов, произведя несколько предупредительных выстрелов из пушек и одну пулеметную очередь. Только тогда американская эскадрилья повернула на базу.

Американское командование назвало все произошедшее «досадным инсциденом». Только после слов полковника Эдвинсона «это русские, валим отсюда к черту!» эскадрилья ВВС США ушла от Ниша.

Корейская война

12 апреля 1951 года американцы до сих пор называют «чёрным четвергом». В тот день в воздушном бою над Кореей советским лётчикам удалось сбить 12 американских бомбардировщиков В-29, носивших название «сверхкрепостей» и считавшихся до того практически неуязвимыми. Всего же за годы Корейской войны (1950-1953) советскими асами было сбито 1097 самолётов американцев. Ещё 212 уничтожили наземные средства ПВО.

Всего за время Корейской войны погиб 361 советский военнослужащий. Ряд специалистов считает, что это заниженные данные, так как в список потерь не были включены те, кто скончался от ран в госпиталях СССР и Китая.

Были в той войне и рекордсмены. Так, генерал-майор авиации Николай Васильевич Сутягин за три года Корейской войны сбил 19 самолётов противника. Не считая трёх, гибель которых подтвердить не удалось. Столько же (19 подтверждённых побед) сбил Евгений Георгиевич Пепеляев. Советских асов, сбивших 10 и более американских машин, было 13 человек. Средняя общая численность личного состава корпуса по состоянию на 1952 год составляла 26 тысячи человек.

Поочередно сменяясь, в Корейской войне приняли участие 12 советских истребительных авиационных дивизий, 4 зенитных артиллерийских дивизии, 2 отдельных (ночных) истребительных авиационных полка, 2 зенитных прожекторных полка, 2 авиационные технические дивизии и 2 истребительных авиационных полка ВВС ВМФ. Всего в Корейской войне приняли участие около 40 тысяч советских военнослужащих.

Вьетнамская война

Американские фильмы изображают советского спецназовца чуть ли не главным врагом американских солдат, но это не так. Союз спецназ во Вьетнам не посылал. Больше того, советские офицеры официально даже не принимали участия в боестолкновениях. Во-первых, не было приказа на это, во-вторых, советские военные специалисты были слишком ценны, чтобы ими «разбрасывались».

Однако из СССР во Вьетнам прибыло шесть с небольшим тысяч офицеров и около 4000 рядовых. Эти цифры наглядно показывают, что быть «главным врагом» для полумиллионной армии США «советский спецназовец» не мог. Кроме военных специалистов СССР отправил во Вьетнам 2000 танков, 700 легких и маневренных самолетов, 7000 минометов и орудий, более сотни вертолетов и многое другое. Практически вся система ПВО страны, безупречная и непроходимая для истребителей, была выстроена советскими специалистами на советские средства. Проходило также и «выездное обучение». Военные училища и академии СССР обучали вьетнамских военнослужащих. Воевали русские и по другую сторону баррикад. Это были эмигранты, призванные в армии США и Австралии. Так в брюссельском журнале «Часовой» в 1968 году среди некрологов можно прочитать и следующие лаконичные строки: «капитан Австралийской службы Анатолий Даниленко († 1968, Вьетнам, пал смертью храбрых в боях с коммунистами)».

источник

В декабре 1979 советские войска вошли в Афганистан, с целью поддержать дружественный режим, и были намерены уйти максимум через год. Но изначальный план обернулся долгой войной, ценой которых были большие потери.

Политбюро ЦК КПСС на заседании от 12 декабря постановило о введении войск в Афганистан. Военные меры принимались не для захвата территории Афганистана, а для охраны государственных границ. Еще одна причина ввода войск – остановить попытки США закрепиться на этой территории. Формальным основание для военной помощи стали просьбы руководства Афганистана.

Данные, опубликованные в газетах

В газете «Известия» приводятся другие данные: «о потерях правительственных войск — за 5 месяцев боев с 20 января по 21 июня 1989 г.: 1748 солдат и офицеров убиты и 3483 ранены». Получается, что в год убито 4196 человек, ранено 8360 человек. Нужно учитывать, что любая информация с фронта тщательно контролировалась, и в газетах печатали заниженные цифры раненых и убитых. В это время в СССР пытались создать положительный образ миротворческой страны, и такие потери для благотворительной миссии были просто недопустимы.

Официальные данные

Всего за период в войсках, находившихся на территории Афганистана, прошло военную службу 620 тыс. военнослужащих, включая 525,5 тысяч солдат и офицеров Советской Армии, 21 тысячу гражданских служащих, 95 тысяч представителей КГБ (включая пограничные войска), внутренних войск и милиции.

Общее число погибших за период более чем девятилетнего военного присутствия составило 15051 человек, из них — 14427 бойцов вооруженных сил, которые погибли как в результате боевых ранений, так и от несчастных случаев и болезней. Процент боевых потерь составляет 82,5%. В число безвозвратных боевых и небоевых потерь включены и лица, скончавшиеся в госпиталях, и лица умершие от последствий болезней уже после увольнения из вооруженных сил.

Неофициальная версия

Боевые действия моджахедов против советских солдат отличались особой жестокостью. Например, авторы книги «Сражения, изменившие ход истории: 1945-2004» делают следующие расчеты. Так как противники считали русских «интервентами и оккупантами», то при подсчете убитых около 5 тысяч в год – в день на афганской войне погибали 13 человек. В Афганистане было 180 военных городков, 788 командиров батальонов приняло участие в военных действиях. В среднем один командир служил в Афганистане 2 года, следовательно, за неполные 10 лет численность командиров сменилась 5 раз. Если разделить количество командиров батальонов на 5, получается 157 боевых батальонов в 180 военных городках.

1 батальон – не меньше 500 человек. Если умножить количество городков на численность одного батальона, то получаем 78500 тысяч человек. Для войск, которые борются с противником, нужен тыл. В число вспомогательных частей входят те, кто подвозит боеприпасы, пополняют провизию, охраняют дороги, военные городки, лечит раненых и так далее. Соотношение составляет примерно три к одному, то есть еще 235 500 тысяч человек в год находились в Афганистане. Складывая два числа, получаем 314 000 человек.

Согласно, такому расчету авторов «Сражения, изменившие ход истории: 1945-2004», за 9 лет и 64 дня суммарно в военных действиях в Афганистане участвовало не меньше 3 миллионов человек! Что, кажется, абсолютной фантастикой. Примерно 800 тысяч участвовали в активных боевых действиях. Потери СССР – не меньше 460 000 человек, из которых 50 000 убитых, раненых 180 000 тысяч, 100 000 подорвались на минах, около 1000 человек числятся без вести пропавшими, более 200 тысяч человек, зараженных тяжелыми болезнями (желтуха, брюшной тиф). Эти числа показывают, что данные в газетах занижены в 10 раз.

Надо признать, что как официальные данные потерь, так и приведенные цифры отдельных исследователей(вероятно, ангажированных) вряд ли соответствуют действительности.

источник

22 декабря празднует свой 80-летний юбилей знаменитый детский писатель, сценарист мультфильмов о Чебурашке и крокодиле Гене, Простоквашино и Дяде Федоре Эдуард Успенский. Сегодня его имя известно во всем мире, Чебурашка стал национальным героем Японии, а Простоквашино – торговой маркой, а вот во времена СССР автору пришлось столкнуться с большим количеством трудностей: его книги не печатали, а цензура находила в них крамольные идеи, порочащие образ советского народа.

Писатель Эдуард Успенский

Получив диплом инженера в Московском авиационном институте и отработав 3,5 года на ракетном заводе, Эдуард Успенский полностью посвятил себя литературному творчеству. Он был автором стихотворений, детских книг, радиопостановок, сценариев для мультфильмов, театра миниатюр, номеров конферансье и артистов эстрады. Писатель начинал с юмористических рассказов, но поскольку их часто «резала» цензура, он ушел в детскую литературу.

Эдуард Успенский с композитором Владимиром Шаинским в период совместной работы над «Радионяней» и «Чебурашкой», конец 1960-х гг.

Но не тут-то было – и здесь Успенский неоднократно сталкивался с цензурой – по его утверждению, к детским писателям в СССР относились еще более ревностно, чем ко взрослым. Он часто слышал претензии в свой адрес из-за того, что пишет о тех проблемах, о которых советским детям знать ни к чему. За то, что в «Крокодиле Гене и его друзьях» писатель вывел образ чиновника, от которого зависело принятие любых решений, его обвинили в том, что он высмеивает советских чиновников. Когда он изобразил журналиста, который все преувеличивал, опять услышал упреки в свой адрес: «Вы порочите советскую прессу, намекаете на то, что она лживая».

Кадр из мультфильма *Трое из Простоквашино*, 1978

В одном из эпизодов крокодил Гена искал друзей по объявлению – и в этом тоже увидели крамолу: это в буржуазном обществе знакомятся по объявлению, а советские люди находят друзей в коллективе! А из-за того, что Гена с Чебурашкой собрали металлолома больше, чем пионеры, Успенского обвинили в недоверии к пионерской организации.

Кадр из мультфильма *Трое из Простоквашино* | Фото: m24.ru

Буквально каждая фраза вызывала вопросы. Когда вышел «Дядя Федор, кот и пес», во фразе Шарика из Простоквашино тоже нашли крамолу: «Мясо надо брать в магазине – там костей больше!» А в «Пластмассовом дедушке», где персонажи на летательном аппарате приземлялись на крыше Министерства обороны, вообще потребовали убрать все упоминания о Генеральном штабе.

Кадр из мультфильма *Чебурашка и крокодил Гена*

Претензии в адрес детского писателя звучали не только со стороны чиновников, но даже со стороны родителей. В истории о том, как Чебурашка и крокодил Гена в Новый год разносили подарки, был эпизод, когда в одной из квартир им предложили выпить, на что Гена ответил: «Я не пью, потому что капля алкоголя убивает крокодила». В ответ посыпались письма возмущенных родителей: «Как это Успенский смеет писать об алкоголе в детской книжке! Этого не следует публиковать!» Однако и тогда, и сейчас писатель стоял на своем: с детьми нужно говорить на все темы, не умалчивая о социальных проблемах, но в доступной для детей форме.

Кадр из мультфильма *Чебурашка и крокодил Гена*, 1972

Придирки касались не только тем, но даже отдельных слов. Позже писатель вспоминал: «Они только и делали, что искали кругом крамолу. И в моих книгах находили столько всего, что страшно представить. Нужно было следить буквально за каждым предложением. Например, в сказке нельзя было использовать слово «кухня», поскольку оно немецкого происхождения. Также под запретом было слово «табуретка» – надо было говорить «лавка» или «скамейка».

Писатель Эдуард Успенский

Отстаивать приходилось не только идеи и темы, но даже авторские права на собственных героев! У писателя был длительный конфликт со студией «Союзмультфильм» из-за того, что Успенский заявил о своих авторских правах. В начале перестройки он разругался с фабрикой «Красный Октябрь» из-за того, что она выпускала конфеты «Чебурашка» и не переводила отчислений за придуманный им «бренд». Писатель добился того, что выпуск конфет с таким названием прекратили, а на него снова посыпались обвинения: «Успенский отнял конфеты у детей! Писатель зажрался!»

Создатель Чебурашки, крокодила Гены и кота Матроскина

Из-за всех этих сложностей Успенскому долгое время приходилось писать «в стол» и просто ждать лучших времен. И в результате его произведения все же были оценены по заслугам. Сегодня его герои – одни из самых популярных не только у нас, но и за рубежом: японцы выкупили сроком на 10 лет права на производство товаров с использованием образов из мультфильмов о Чебурашке. У них этот герой стал невероятно популярным, и сувениры с его изображением разлетаются, как горячие пирожки. А права на использование символики Простоквашино у автора выкупила фирма, занимающаяся выпуском молочной продукции.

Писатель Эдуард Успенский

Немногие читатели знают о том, что у всех персонажей Успенского были реальные прототипы: у крокодила Гены – композитор Ян Френкель, у кота Матроскина – домовитый и рассудительный редактор киножурнала «Фитиль» Анатолий Тараскин (кот тоже вначале был Тараскиным). О Чебурашке и Шапокляк писатель рассказывал: «Он появился благодаря племяннице Феликса Камова. В июле, в самый жаркий месяц года, девчушке купили шубу. Примеряя ее, мохнатую, с огромным воротником, с полами до земли, она то и дело падала – по словарю Даля, «чебурахалась». Это с одной стороны. А с другой – прототипом персонажа является лемур, зверек с большими глазами и большими ушами. В сценарии так и написано: зверь, похожий на лемура, но не лемур. А Шапокляк я списал отчасти со своей первой жены, отчасти с себя самого».

Создатель Чебурашки, крокодила Гены и кота Матроскина

источник

Советские спецслужбы вели напряжённую борьбу с белогвардейской эмиграцией для предупреждения и пресечения любых антисоветских действий с её стороны.

Это была и пропаганда с целью сделать некоторые слои эмиграции лояльными к СССР, и агентурная деятельность, чтобы быть в курсе планируемых акций, и физическое устранение наиболее опасных лидеров. Для этого последнего спецслужбы часто прибегали к методу провокаций с целью выманить требуемого человека из эмиграции в СССР и здесь его ликвидировать. Расскажем о некоторых наиболее громких «похищениях» ОГПУ—НКВД в таком роде.

Борис Савинков

До революции – руководитель террористической организации партии социалистов-революционеров (эсеров). В 1917 году при Временном правительстве – товарищ военного министра. После Октябрьского переворота приступил к созданию подпольной организации «Союз защиты Родины и свободы», подготовившей в июле 1918 года ряд восстаний в Ярославле, Муроме, Рыбинске и других городах Центрально-промышленного региона России. Восстания были разгромлены. Савинков не прекращал подпольную борьбу против власти большевиков, но в 1920 году был вынужден эмигрировать окончательно.

За границей Савинков восстановил «Союз защиты Родины и свободы». Он не блокировался с большинством эмиграции, так как занимал республиканские и умеренно-социалистические позиции. В то же время не объединялся он и с большинством эсеров и меньшевиков, так как считал, что большевизм может быть свергнут только насильственно. С целью обезвредить Савинкова ОГПУ разработало операцию «Синдикат-2». В 1922 году чекистам удалось взять связного Савинкова, направлявшегося в советскую Россию для организации подполья. Под угрозой расстрела связной согласился быть провокатором. ОГПУ направило в Польшу, где жил Савинков, курьера якобы от савинковского связного с сообщением, будто ему удалось установить контакт с крупной подпольной организацией, готовящей свержение советской власти. Ей якобы был нужен только опытный руководитель в лице Савинкова.

Савинков был опытным подпольщиком и не поверил сразу. Однако чекисты тоже были не лыком шиты и, в конце концов, их эмиссарам удалось перехитрить Савинкова. Тот в августе 1924 года нелегально прибыл в СССР и был арестован в Минске агентами ОГПУ. Вскоре суд приговорил его к расстрелу, заменённому, однако, Президиумом ЦИК СССР на 10-летнее заключение. В тюрьме Савинкову было предоставлено отдельное комфортабельное помещение. Любимой женщине было разрешено навещать его и оставаться с ним. 7 мая 1925 года Савинков погиб. По официальной версии он покончил с собой, выбросившись в окно с 5-го этажа. Есть версия, что Савинков был убит конвоирами.

Русский Общевоинский Союз (РОВС)

Это была самая авторитетная военная организация белой эмиграции, объединявшая значительную часть офицерства. В РОВСе сохранялась традиционная русская военная иерархия, производство в чины, имелись военно-учебные заведения для молодёжи и т.д. Своей главной задачей РОВС считал подготовку к тому моменту, когда его члены смогут произвести военную интервенцию в СССР с целью свержения большевиков. Первым председателем РОВС был генерал П.Н. Врангель. После его смерти в 1928 году организацию возглавил генерал А.П. Кутепов.

26 января 1930 года генерал, прогуливаясь по улице Парижа, таинственно исчез. Ветеран советских спецслужб генерал П.А. Судоплатов в мемуарах утверждал, что Кутепова остановили два агента ОГПУ, переодетые французскими полицейскими, под предлогом проверки документов и попытались похитить его, затолкав в машину. Кутепов оказал сопротивление и скончался якобы от сердечного приступа. Согласно версии писателя С.Ю. Рыбаса, Кутепов был тайно захоронен после этого в каком-то частном саду. Журналист Л. Млечин утверждает, будто Кутепов скончался на пароходе по пути из Марселя в Новороссийск.

22 сентября 1937 года агенты НКВД организовали похищение преемника Кутепова – генерала Е.К. Миллера. Миллер был заманён на встречу якобы с германскими дипломатами генералом Н.В. Скоблиным – чекистским агентом, которого НКВД хотел провести на место Миллера. Миллер был доставлен в СССР, однако планы продвижения своего человека на пост председателя РОВС чекистам пришлось оставить – Миллер успел сообщить соратникам, кто организовал ему «встречу», и Скоблин был разоблачён. Миллера доставили на советском пароходе в СССР, где он был приговорён к расстрелу и казнён 11 мая 1939 года.

Константин Родзаевский

Во время революции ему было всего десять лет, поэтому активного участия в тех событиях не принимал. Однако в 1925 году бежал из СССР на территорию Китая, в Маньчжурию (жил до этого в Благовещенске на Амуре). В эмиграции примкнул к одной из боевых белогвардейских организаций, а затем, увлекшись, как и многие в то время, идеологией итальянского фашизма, создал свою «Всероссийскую фашистскую партию» (позднее – «Российский фашистский союз», РФС), бессменным «вождём» которой являлся до 1943 года. РФС стал одной из самых массовых политических организаций русской эмиграции, насчитывавшей более 30 000 членов в пяти частях света.

Родзаевский возлагал надежды на военную интервенцию Германии и Японии в СССР и активно сотрудничал с японской разведкой, встречался даже с деятелями правительства микадо. Это, впрочем, не спасло его от временного ареста японцами в 1943 году по подозрению в шпионаже в пользу СССР и от запрета его организации. Перед занятием советскими войсками Маньчжурии в августе 1945 года Родзаевский уехал в Шанхай. Здесь, переживая разочарование во всей своей предыдущей деятельности, написал покаянные письма Сталину и командующему Забайкальского фронта Р.Я. Малиновскому, попытался войти в контакт с НКВД, что ему вскоре и удалось. Родзаевский сравнивал Сталина с русскими самодержцами, возвеличившими державу. Советские агенты посулили Родзаевскому возможность, не опасаясь преследования, вернуться в СССР и получить работу на поприще патриотической пропаганды. В начале октября 1945 года Родзаевский получил убежище на территории посольства СССР в Пекине, а 25 октября вылетел в Москву, где, однако, был тут же арестован.

Родзаевский был обвинён в работе на японскую разведку вместе с целой группой белоэмигрантов из Китая во главе с бывшим забайкальским атаманом Г.М. Семёновым. Все они были захвачены в ходе спецоперации СМЕРШа в августе 1945 года на территории Маньчжурии, и только Родзаевский был выманен в СССР обещаниями амнистии за прежние дела. Необходимо заметить, что Родзаевский участия в Гражданской войне не принимал, а члены его организации не занимались диверсионно-террористической деятельностью на территории СССР. Тем не менее, в августе 1946 года Родзаевский, вместе с остальными подсудимыми по данному делу, был приговорён к смертной казни и расстрелян.

источник

В последние годы сложился ошибочный стереотип, будто в первые месяцы Великой Отечественной войны советская авиация практически полностью была уничтожена.

Это не так! Уже летом 1941 года советские летчики организовали беспрецедентную операцию, разбомбив Берлин.

Приказ ставки

Надо отметить, что действительно своим вероломным нападением фашистская Германия застала советские ВВС врасплох. Существенная часть советских военных самолетов была уничтожена на аэродромах у границы. Это были серьезные, но не катастрофические потери. При этом Герман Геринг, командующий авиацией вермахта, нагло заявил: «Ни одна бомба никогда не упадёт на столицу рейха». Но, как известно, хвастовство до добра не доводит. Несмотря на то что в июле 1941 года немецкие самолеты уже кружили над Московской областью, командованием было принято решение любой ценой разбомбить Берлин. Столь фантастическую идею предложил нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов. Он же объяснил как выполнить эту во многом авантюрную, но необходимую стране задачу. Адмирал высказал мысль, что без посадки советские бомбардировщики долететь до Берлина и вернуться назад смогут лишь с военных аэродромов Моонзундского архипелага.

Сверхзадача для сверхлюдей

И.В. Сталин бомбометание по Берлину одобрил. Осталось утвердить задание для летчиков. Пролететь надо было более 1000 км сквозь плотное кольцо немецких ПВО и самолетов-перехватчиков. Сам полет должен был проходить на высоте 7000 км с температурой за бортом 45-50°С. Причем в кабине пилотов было ненамного теплее. Сложно даже представить, как советские летчики могли выдержать многочасовой сложнейший перелет при такой температуре. Взлетать было решено с аэродрома Кагул на острове Саарема в Балтийском море. Первый вылет назначили на 7 августа 1941 года. Пятнадцать самолетов с полным запасом бомб направились в сторону Германии. Восемь часов летчики мучились от жуткого холода. Дышать им приходилось в кислородных масках. Однако вскоре они были обнаружены врагом. Правда, сбивать советские бомбардировщики никто не спешил. Фашисты не могли поверить, что русские летят их бомбить, приняв наши самолеты за свои, возвращавшиеся с задания. Даже после того как летчики не ответили на немецкие позывные свой-чужой, их пропустили вглубь Германии. Вскоре внизу появились огни Берлина. Спящий город даже не подозревал о нависшей над ним угрозе. Столица Германии содрогнулась от мощных взрывов 250-килограммовых бомб. Дальше маскироваться не имело смысла, и радист Василий Кротенко по радио доложил в Москву об успешно выполненном задании. В этот момент по небу забегали прожектора, раздались выстрелы немецких ПВО. Однако обнаружить советские самолеты немцы так и не смогли. Немецкие прожектора искали русских на высоте 4500-5000 метров, тогда как советские бомбардировщики находились на высоте 7000 метров. Самое удивительное, что эта сложнейшая боевая операция прошла без потерь.

Фюрер в шоке

Утром немецкое руководство оказалось в сложной ситуации. Встал вопрос, как объяснить жителям Берлина, что за самолеты бомбили их ночью и куда смотрели подразделения ПВО? Решили врать. Радио и газеты сообщили, что к столице Германии прорвались 50 английских самолетов. Шесть из них были сбиты. Ложь немецкой пропаганды развеяли сами англичане. Радио Великобритании сообщило миру: «Германское сообщение о бомбежке Берлина интересно и загадочно, так как 7−8 августа английская авиация со своих аэродромов не поднималась ввиду неблагоприятных метеоусловий». Только после этого немцы признали, что Берлин громили русские. Фюрер был в шоке. Тем более что налеты русских бомбардировщиков продолжались.

В период с 8 августа по 4 сентября 1941 года советская авиация неоднократно бомбила Берлин. Немецкие ВВС и системы ПВО были посрамлены. За это время русские летчики совершили 86 вылетов, во время которых на город сбросили 311 фугасных и зажигательных бомб общим весом 36 тонн. Понимая, что остановить русских можно, лишь уничтожив аэродром, откуда совершаются вылеты, немцы в ходе тяжелейшей операции ликвидировали Кагул. Только тогда бомбежки Берлина прекратились на несколько лет.

источник