ссср

По статистике, у подавляющего большинства жителей нашей планеты ведущей рукой является правая. И только 15% людей леворукие. Сегодня данная особенность не считается отклонением. А вот в СССР до середины 1980-х годов школьникам запрещали пользоваться левой рукой при письме.

Методы борьбы с леворукостью в СССР

Для того, чтобы отучить левшу от, как считалось тогда, «вредной» привычки в советских школах использовали самые разнообразные методы. Чаще всего на время урока левую руку ребенка привязывали к сиденью парты или к туловищу. В таком положении левша даже неосознанно не мог воспользоваться запрещенной рукой.

Многие левши, обучавшиеся в школах в советский период, жалуются на жесткое обращение к ним со стороны учителей. Дело в том, что при использовании левой руки педагоги нередко били по ней линейкой или указкой, заставляя тем самым «неправильных» школьников взять ручку в правую кисть.

Некоторые родители поддерживали идею перевоспитания левшей в правшей, поэтому во время выполнения домашних заданий заставляли своих детей надевать на левую руку варежку или попросту перебинтовывали пальцы.

В чем смысл?

Главной причиной, по которой левши подвергались переучиванию, являлся тот факт, что все вещи в мире (дверные ручки, хозяйственные инструменты и т.п.) были сделаны исключительно для праворуких. Поэтому тем, у кого ведущей рукой была левая, приходилось нелегко, даже несмотря на то, что большинство левшей все-таки приспосабливались к окружающей обстановке.

Кроме того в связи с тем, что более 80% людей являлись правшами, леворукость в те годы воспринималась, как своеобразная патология, требующая непременной коррекции.

Однако многие эксперты предполагают, что изначально причиной введения подобной коррекции послужили письменные принадлежности. Дело в том, что до 70-х годов ХХ века в школах пользовались чернильными ручками. А левши, исходя из особенностей расположения руки при письме, обычно ведут кисть вслед за текстом. Чернила сохли долго, поэтому все написанное тут же размазывалось по бумаге.

Свободу левшам!

Несколько лет исследований и наблюдений за левшами выявили негативное влияние их переобучения на психику. Ведь ведущее полушарие мозга, коим у правшей является левое, а у левшей – правое, искусственно переделать невозможно. Именно поэтому вследствие переучивания у леворуких детей зачастую наблюдались всевозможные нарушения: неврозы, тики, заикание, головные боли, снижение аппетита, расстройства сна.

В связи с результатами данных изысканий в 1986 году в СССР отменили необходимость переучивания левшей.

источник

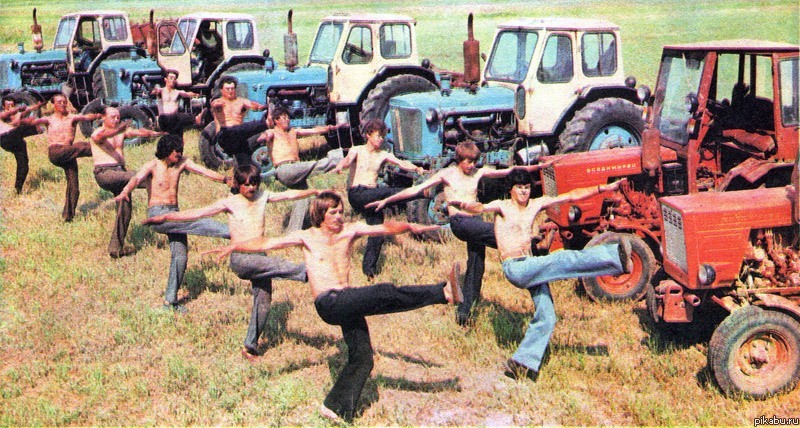

В СССР был настоящий культ спорта. Во дворах дворовые атлеты крутили

на турниках, в квартирах женщины осваивали аэробику по телевизору, а на заводах была производственная гимнастика.

Воркаут по-советски

Образ советского гражданина был неразрывно связан со спортом. Спорт был в каждом дворе, в каждом доме, спорт выживал в подвалах и процветал на спортплощадках.

В СССР почти в каждом дворе была «хоккейная коробка», которая летом превращалась в футбольное поле, да и турники с брусьями были почти на каждом шагу.

С другой стороны, приверженцам культуризма, или как он тогда назывался, атлетизма, приходилось взламывать подвалы домов и обустраивать там подпольные «качалки».

На поверхности идеологически правильные спортсмены подтягивались на турнике, качали пресс на шведской стенке. А в подвалах, самодельными штангами, гантелями и прочими тренажерами, сделанными из всего, что попадалось по руку, «качались» первые советские культуристы.

Так или иначе, спорт был неотъемлемой частью сознания советского гражданина. Это объяснялось широкой пропагандой советского союза. Призывающие заниматься спортом плакаты, смотрели на работников, занимающихся производственной гимнастикой, день начинался с радиопрограммы «Утренняя зарядка», а школьников заставляли сдавать нормы ГТО. Да и вообще, что ты за мужик если «солнышко» на турнике крутануть не можешь.

Производственная гимнастика — «Пятиминутка бодрости»

Производственная гимнастика, как и многое в СССР, было добровольно-принудительным занятием. Всех рабочих, от доярок до сварщиков, под команды, доносившиеся из радиоприемника, заставляли приседать и бегать на месте.

«Пятиминутка бодрости» убивала сразу несколько зайцев. Во-первых, люди становились здоровее и выносливее. Во-вторых, если давать работникам размяться, то и брака будет меньше. Ну и конечно же, как говорил Сталин «необходимо вырастить новое поколение рабочих способных защитить страну грудью от покушений со стороны врагов»

После издания в 1956 году, постановления Президиума ВЦСПС «Об организации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях», спортом занимались все, вне зависимости от желания.

Подошли к вопросу серьезно. Врачи исследовали помещения на пригодность к гимнастике – изучали уровень загазованности и исправность вентиляции, формировались методические советы по производственной гимнастике, а активная часть рабочих выпускала стенбюллетени.

Перед обедом или в конце смены в течение 5-10 минут на каждом предприятии проводилась гимнастика. Рабочие, не отходя от станка, под чутким руководством общественных инструкторов выполняли физические упражнения.

Власть на местах тоже не осталась в стороне. Вот, что говорится в секретной инструкции по проведению производственной гимнастики в Яузском радиотехническом институте: «Во избежание обрушения лепнины вместо упражнения «бег на месте» выполнять упражнение «бег на месте» без участия ног».

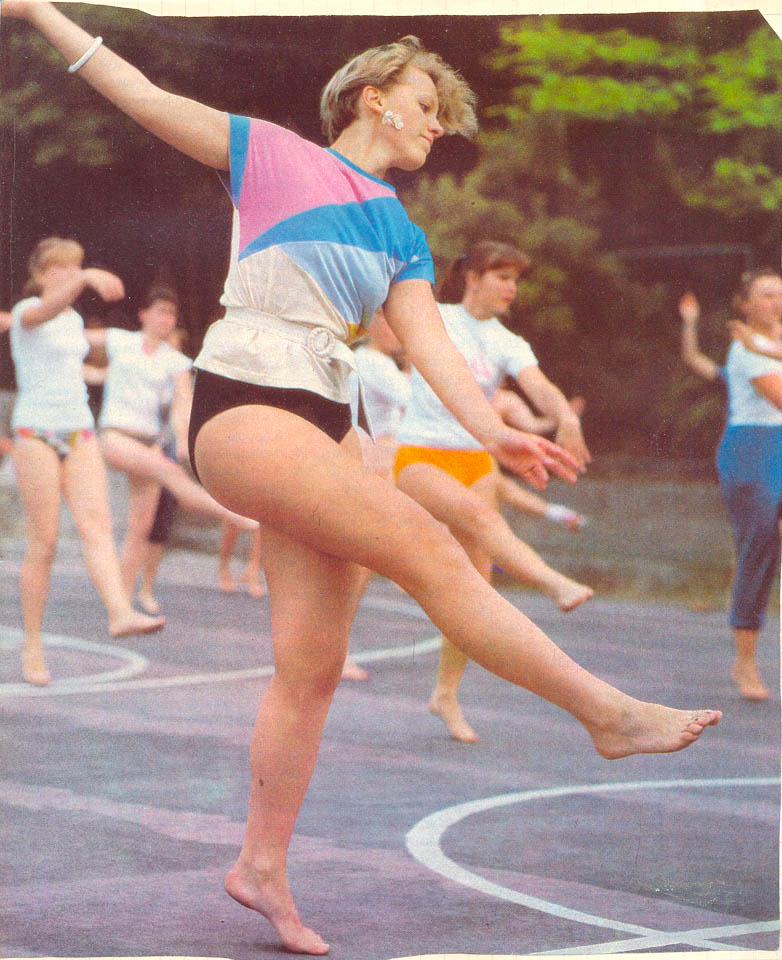

В середине 80-х производственная гимнастика сошла не нет, с одной стороны, сверху стали смотреть сквозь пальцы, с другой, она выглядела устаревшей после выхода на телеэкраны ритмической гимнастики

Ритмическая гимнастика, или советская аэробика

Впервые ритмическая гимнастика появилась на телеэкране в 1984 году, и по словам Александра Иваницкого, главреда Главной редакции спортивных программ ЦТ, она «с треском провалилась». Советский гражданин не был готов к переменам. В течение полувека в одно и то же время один и тот же голос проводил зарядку для народа, и народ был доволен. Первый выпуск был встречен шквалом гневных писем от пенсионеров с обвинениями в «кривлянии» и подражании Западу.

Но чуть позже создатели этой передачи наткнулись на видеокассету с записью уроков, которые вела знаменитая американская актриса Джейн Фонда. Они вдруг поняли, что буквально недавно показывали в эфире практически то же самое.

Переориентировавшись на женскую аудиторию и сменив время вещания, программа вновь вернулась на телеэкраны. Стоит сказать, что советская передача имела сильнейшую методическую базу. Разработкой программы занимались профессионалы из ВНИИФК (Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры), а вели передачу заслуженные советские спортсмены.

И ритмическая гимнастика, которую все чаще называли на западный манер аэробикой, захлестнула страну. Красавицы под ритмичную музыку призывали повторять за ними движения. Сразу вырос спрос на гимнастические купальники, неоновые лосины и шерстяные гетры. Причем последние вошли и в повседневную моду, их носили всегда и везде.

Музыка, которая звучала в выпусках, по стилю была близка с синти-поп. Компания «Мелодия» в 1984 году выпустила пластинку «Ритмическая гимнастика» с музыкой и голосом диктора, который руководил процессом. Популярность аэробики подтолкнула группу «Дисплей» записать культовую песню «Радость движения».

Позже Ритмическая гимнастика сошла на нет, сменившись другими видами аэробики.

Хулахуп

На волне активных занятий спортом в СССР выпускалось много спортивных снарядов для занятий дома, даже сейчас многие могут найти у себя в гараже диск здоровья «Грация» или металлический обруч хулахуп.

Идеологически правильное название его — обруч, именно так его называли дикторы спортивных мероприятий. В 60-е годы все повально крутили обруч. Особенно широкое распространение он получил после выхода фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен». После сцены, где героиня фильма ловко крутит хулахуп, металлическое кольцо стало мечтой каждой советской девочки.

Название пришло из английского языка, Hula – гавайский танец, в основе которого лежит покачивание бедер, и hoop – обруч.

Хулахуп крутили везде: на представлениях в цирке, дома перед телевизором и в городских дворах. Женщины видели в железном обруче решение всех проблем, связанных с фигурой. Появились пластиковые версии хулахупа, и даже с рифленой внутренней стороной. Но некоторые поговаривали, что обруч расшатывает кости и приводит к болезням почек.

Со временем металлический круг перекочевал на балкон или за шкаф, а особо умелые переделали его в телевизионную антенну.

«Грация»

Еще один спортивный тренажер, который предназначался для коррекции фигуры, – диск здоровья, он же «Грация». Он состоял из двух дисков, которые закреплялись на одной оси и могли крутиться относительно друг друга.

Женщины крутились вполоборота, стоя на диске. Дети садились на диск и раскручивали друг друга, пока голова не закружится. А самый оригинальный способ применения нашли мужчины: они ставили телевизор на этот диск и могли спокойно поворачивать его экраном в любую сторону.

Гимнастический ролик

Как и в случае с обручем и хулахупом, гимнастический ролик обрел популярность среди женского населения. Мужчины больше занимались на улице, в городах было множество уличных тренажеров, турников, гимнастических колец. Женщины же, урвав минутку между домашними делами, занимались дома. Правда, освоить ролик могли только подготовленные люди, мало кто мог осилить хотя бы 10 повторений.

Эспандер

Исключительно мужской тренажер – эспандер, их в советское время было несколько видов. Во-первых, это кистевой эспандер, который сжимали все представители мужского пола. Они тоже были разных видов, самым распространенным был обычный резиновый «бублик» черного или синего цвета.

Его каждое поколение использовало по своему. Взрослые мужики разминали руки за рулем, стоя на светофоре, или тренировались дома, задумчиво глядя в телевизор. Молодежь, а особенно спортсмены, сжимали резиновый «бублик» повсеместно: должны же девушки видеть, какие они спортивные. А вот мальчики, устав от сжиманий эспандера на силу, понимали, что им вполне можно и футбол в школьном коридоре погонять.

Кистевые эспандеры были разные – упомянутый ранее резиновый, пластиковый и даже металлический. Встречались и гибриды – 1-2 килограммовые гантели, разделенные посередине пружинами, этакие гантели-эспандеры.

Во-вторых, эспандеры были растяжные, тут основными пользователями были мужчины постарше. Те кто помоложе ходили в секции, а вот более взрослое поколение занималось дома или во дворе. В спортивных «трениках» и заправленной в них майкой мужчины растягивали снаряд, чередуя подходы за спиной и перед грудью.

Эспандер – вещь опасная, может из рук вырваться и кого-нибудь из домочадцев покалечить, да и от детей надо было хранить подальше. Но самое неприятное, что пружины, как адский эпилятор, рвали волосы на шее и затылке у спортсменов.

источник

Советские исламские батальоны особого назначения до сих пор считается уникальными военными соединениями, в которых мусульмане из азиатских республик СССР геройски воевали со своими единоверцами.

По образцу иранских военных

18 марта 1979 года 1-й Генеральный секретарь ЦК НДПА Нур Мохаммад Тараки позвонил председателю Совета Министров СССР Алексею Косыгину и попросил прислать солдат, коренных жителей азиатских республик СССР, для уничтожения четырехтысячного отряда переодетых в гражданскую одежду иранских военнослужащих, которые проникли в город Герат.

«Хотим, чтобы к нам послали таджиков, узбеков, туркменов, для того чтобы они могли водить танки, так как все эти народности имеются в Афганистане, — убеждал афганский лидер советского премьера. — Пусть наденут афганскую одежду, афганские значки, и никто их не узнает. Это очень легкая работа, по нашему мнению. По опыту Ирана и Пакистана видно, что эту работу легко делать. Они дают образец».

Несмотря на то, что Косыгин выразил сомнение по поводу этого предложения, 26 апреля 1979 года Генштаб Минобороны СССР издал специальную директиву № 314/2/0061 о формировании отряда особого назначения ГРУ, впоследствии получившего название мусульманского батальона.

Советская идентичность

Военный американский эксперт Джези Хоу (JIAYI ZHOU) посвятил советскому мусульманскому батальону специальную книгу, начав её с того, что он стоя рукоплескал национальной политики в СССР, когда изучил архивные материалы, касательно этого подразделения. Интересно, что исследования, проведенные им, финансировались RAND Corporation, которая считается «фабрикой мысли» американских стратегов.

«В СССР появилась уникальная советская идентичность, которую нельзя объяснить традиционными ценностями – национальными или религиозными», — пишет Джези Хоу. По его словам, 538 человек под командованием майора Хабибджана Холбаева были объедены идеей своей социалистической миссии в Афганистане. Это был 154 отдельный отряд специального назначения ГРУ, состоящий исключительно из узбеков, таджиков и туркменов. Всего сквозь сито специальной комиссии прошло более пяти тысяч военных.

Типично хорошая подготовка

Подготовка бойцов 154 отряда была достаточно типичной для советской армии – типично хорошей. В присутствии начальника штаба ТУРКВО генерал-лейтенант Кривошеева Г.Ф. летом 1979 года «мусульмане» провели тактические учения «по захвату отдельного здания» и «боев в городе».

В частности, гранатометчики обязаны были поразить мишени по шуму сквозь дымовую завесу. Метко стрелять на бегу и владеть приемами самбо – считалось само собой разумеющимся. Особое внимание уделялось координации рот и взводов посредством радиосвязи, за которую отвечал старший лейтенант Мирсаатов Ю.М.

Писатель Эдуард Беляев, изучивший документы подготовки 154 отряда, а также других бойцов, направляемых в Афганистан, пишет, что стереотипы, появившиеся после выхода в свет фильма «9-я рота», не соответствуют действительности.

Секретная миссия

Несмотря на то, что бойцы «мусульманского батальона» в полной боевой готовности регулярно выезжали на аэродром Тузель (Ташкент) для отправки в Афганистан, вылет всякий раз откладывался. Однако после того, как офицеры начальника афганской президентской гвардии майора Джандада задушили Тараки…Политбюро ЦК КПСС выпустило секретное постановление, в котором было сказано: «… считаем целесообразным направить в Афганистан подготовленный для этих целей специальный отряд ГРУ Генерального штаба общей численностью около 500 человек, в униформе, не раскрывающей его принадлежность к Вооруженным Силам СССР». Для исполнения этого приказа ночью с 9 на 10 декабря 1979 года бойцы 154 отдельного отряда самолетами АН-12 , АН-22, и Ил-76 были доставлены в Афганистан на аэродром Баграм.

Схватка с гвардейцами Амина

27 декабря 1979 года в 19.00 мусульманский батальон ГРУ СССР принял участие в штурме дворца Тадж-Бек,в котором находится Амин. Джези Хоу назвал операцию «Шторм 333» — фантастической, учитывая, что 700 советских военнослужащих, в основном бойцов «мусульманского батальона, разгромили более двух тысяч гвардейцев Амина, находящихся в специально подготовленном для обороны здании. Взводный Турсункулов так пояснил задачу 154 отряда: «Довели кагэбэшников до входа, своим приказал залечь по кругу и огнем прикрывать штурмующих бойцов».

Однако вскоре выяснилось, что штурмовые группы КГБ не могут сломить сопротивление афганцев. Тогда полковник Бояринов позвал на помощь мусбат.

«Мы шли напролом, уничтожая всё живое, что встречалось на нашем пути, — вспоминает участник штурма Шухрат Мирзаев. — Сопротивлявшихся убивали на месте. Тех, кто сдавался, не трогали. Очистили первый этаж. Занимаем второй. Как поршнем выдавливаем аминовцев на третий этаж и в чердачные помещения. Везде — множество трупов афганских военных и гражданских лиц».

Позднее, изучая опыт этого штурма, военные специалисты отметили высокое качество советских бронежилетов, которые не пробивали пули немецких пистолетов-пулемётов МП-5, находящихся на вооружении афганцев.

Под знаменем Ленина

После выполнения этого задания мусбат стал обычным советским отрядом особого назначения, командиром которого был назначен майор Стодеревский. Реальным вторым мусбатом был 177-го отряд спецназа ГРУ под командованием Бориса Тукеновича Керимбаева. Это командир прославился тем, что его назвали личным врагом «Панджшерского льва» Ахмада Шаха Масуда.

Джези Хоу, изучая феномен, мусульманских батальонов СССР, отметил, что без истинного интернационализма, который был в Советском Союзе, вряд ли такие воинские части воевали геройски под знаменами непонятного им Ленина.

источник

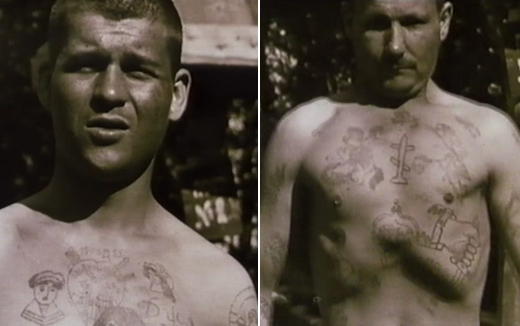

Лагерная система в СССР породила две категории заключенных – «воров в законе», живших по понятиям, и «ссученных», решивших пойти на компромисс с властями. Но после войны появилась новая каста зэков: они не желали подчиняться существовавшим на зоне правилам.

Не признали

Законы воровского братства не сложились в одночасье, они зарождались стихийно, задолго до появления ГУЛАГа. «Воровской ход» диктовал уголовникам неписанные правила: не иметь семьи, не сотрудничать с властью, не работать, не обладать предметами роскоши, не владеть частной собственностью, а все нажитое непосильным воровским трудом отправлять в общак.

Предвестие будущего раскола устоявшегося криминального сообщества грянуло в 1940-м, когда в ГУЛАГ рекой потекло ворье из Прибалтики, Белоруссии, Западной Украины и Бессарабии. «Польские воры» (так их прозвали бывалые зэки) не приняли норм поведения традиционного лагерного общежития. Многие из них отказывались исполнять воровской кодекс по незнанию, другие умышленно. Так или иначе, конфликт между старым и пришлым ворьем разгорелся нешуточный.

После окончания войны ситуация в лагерном мире усложнилась до предела. Дело в том, что в 1942-43 годах специальным правительственным указом на фронт было отправлено свыше 157 тысяч заключенных, до конца войны это число было доведено почти до миллиона. Те, кому посчастливилось уцелеть, после Победы вернулись в лагеря, однако воровская семья «фронтовиков» не приняла.

Для «воров в законе» они были «ссученными» – теми, кто преступил незыблемый закон и пошел на сотрудничество с режимом. Более того, «военщина» сама была готова создавать свои правила, не считаясь с традиционными воровскими понятиями. Как писал Варлам Шаламов в «Сучьих войнах», они намеревались «легитимизировать новую символическую реальность. Включить символы войны и фронта в тезаурус блатного мира в качестве разрешенных и, может быть, даже поощряемых, престижных».

В 1947 году грянули «сучьи войны». Воры резали «сук», «суки» убивали блатных. В войну втягивались и другие группировки, формировавшиеся по принципу землячества, национальности, фронтового братства. Сколько погибло в результате масштабной резни – неизвестно, вероятно десятки тысяч.

Особая каста

Значительная часть «фронтовиков» не причисляла себя ни к черной масти «воров в законе», ни к красной масти «ссученных». Среди них было много влиятельных уголовников, которые всерьез рассчитывали на принятие их особого статуса. Но отговорки, что пойти на фронт их вынудили власти, не проходили. Если вор не хотел воевать, он сбегал. И таких случаев было немало.

Новая каста зэков сразу же получила массу прозвищ: «белые медведи», «отколотые», «один на льдине», «челюскинцы», но самым устойчивым было – «ломом подпоясанные». Наиболее типичный образ касты – мужик-кремень, волевой и сильный, готовый идти на противостояние как с воровским сообществом, так и с властью. Его не сломить (не даром «ломом подпоясанный»).

В созданных «отколотыми» новых правилах была полностью подменена суть прежнего закона, более того сама структура сообщества значительно усложнялась. «Фронтовики» создавали обширные конспиративные сети как на зоне, так и на воле, которые устанавливали контакты с должностными лицами; они также разработали комплекс мер для противодействия лагерной администрации.

Прошедшие фронтовую закалку они всегда действовали четко и слажено, никакого братства – только жесткая субординация, как в армии. Их неписаные правила – бескомпромиссность, решительность, подкуп. К «общаку» отношение сугубо деловое: сколько нужно для достижения цели, столько и будет потрачено. Никаких коллективных решений – все подчиняются лидеру.

Конец «военщины»

Несмотря на серьезную фронтовую школу, «ломом подпоясанные» были обречены в войне с «законниками». Во-первых, их было меньше. Они, конечно, пытались рекрутировать в свои ряды зэков, однако кроме части «польских воров» опереться было не на кого. «Подпоясанные», чувствовавшие себя изгоями на зоне, нередко решались на побег. Впрочем, их ждала либо смерть в глухой тайге, либо возвращение в лагерь к невыносимым условиям существования.

Во-вторых, на стороне «законников» была лагерная администрация. Традиционная воровская система, как удобная форма самоорганизации лагерной жизни, была выгодна властям, поэтому заключенных старались разводить по зонам, согласно масти. На этапе обычно скрывали свою принадлежность к той или иной касте, однако непосредственно перед входом в лагерь происходило разделение.

Как говорят очевидцы, некоторые «ссученные» и «подпоясанные» так и не доходили до бараков. Их убивали, иногда на глазах у охраны. Очень скоро при молчаливом согласии надзирателей большую часть «военщины» перебили, остальные постепенно перешли в категорию «ссученных».

Нужно сказать, что помимо «ломом подпоясанных» были и другие категории заключенных, не вписывающиеся в традиционный воровкой уклад: группировки бывших «власовцев», «бандеровцев», «оуновцев», «лесных братьев». Кроме них обособленно существовали и сообщества кавказцев. В 1949 году в одном из лагерей была устроена настоящая резня ингушей, в ходе которой погибло 72 представителя этого народа.

Кровавя война между лагерными кастами начала сходить на нет после смерти Сталина и к середине 60-х она прекратилась вовсе. Одновременно набирал силу конфликт внутри касты «законников». Обычным явлением стали чистки рядов «настоящих» воров от разного рода уклонистов, оппортунистов и отщепенцев.

Действуя в духе НКВД, главари воровского сообщества цеплялись за каждую деталь в биографии подозреваемого. Чистки привели к значительному поредению воровской братии. И когда стало выясняться, что не хватает кадров даже для хозяйственной обслуги, «большой террор» на зоне был прекращен.

источник

После окончания Второй мировой войны резко обострились отношения между бывшими союзниками – СССР и США. Напряженными они оставались вплоть до середины 80-х. При этом каждый американский президент имел свое ви́дение решения «советской проблемы».

7. Ричард Никсон, 37-й президент США (1969–74)

Никсон принял страну в период внутреннего социально-политического кризиса и ослабления позиций Америки на международной арене. Несмотря на убежденные антикоммунистические взгляды, его внешняя политика была направлена на нормализацию отношений с геополитическими противниками, в первую очередь, с Советским Союзом.

В ноябре 1969 года был подписан Договор о нераспространении ядерного оружия, к которому присоединились СССР и США. С 1972 по 1974 год состоялись три встречи между Никсоном и Брежневым, в ходе которых был подписан ряд важнейших двухсторонних соглашений. Благодаря такому диалогу в мире наступила пусть и небольшая, но все же разрядка напряженности.

6. Дуайт Эйзенхауэр, 34-й президент США (1953–1961)

Политическая карьера Эйзенхауэра началась с поста главнокомандующего войсками Североатлантического альянса в Европе. Он был уверен в перспективах НАТО отразить коммунистическую угрозу, исходившую от СССР. Именно Эйзенхауэр настоял на вступлении в блок ФРГ.

В период своего президентства Эйзенхауэр устроил две встречи с советским руководством – в 1955 и 1959 годах. В ходе переговоров хоть и удалось сгладить противоречия, однако не получилось договориться по германской проблеме. А когда в мае 1960 года под Свердловском был сбит американский самолет-разведчик, едва наметившийся диалог был прерван.

Тем не менее, при Эйзенхауэре еще до наступления кризиса в советско-американских отношениях страны подписали ряд соглашений в политической, торгово-экономической, культурной и образовательной сферах.

5. Джимми Картер 39-й президент США (1977–81)

Краеугольный камень политики Картера – тема нарушения прав человека. Именно она вызывала осложнения в советско-американских отношениях, так как любая подобная инициатива, исходившая из Белого дома, в Москве принималась на свой счет.

Тем не менее, Картер стремился к диалогу. В 1979 году совместно с Брежневым был подписан договор об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2), однако вступить в силу он не успел, так как СССР ввел войска в Афганистан.

Отныне Картер будет занимать откровенно антисоветскую позицию. Глава Белого дома инициировал против СССР ряд торгово-экономических санкций, в частности, ввел эмбарго на поставку зерна, а также бойкотировал Олимпийские игры 1980-го года в Москве.

4. Линдон Джонсон, 36-й президент США (1963–1969)

Главное внешнеполитическое событие президентства Джонсона – вмешательство в военный конфликт во Вьетнаме на стороне антикоммунистических сил, что естественно вызвало негативную реакцию советского руководства.

Сам Джонсон признавал, что в ряде вопросов между США и СССР существуют «очень серьезные разногласия», однако он выражал надежду, что их возможно разрешить мирным путем. Впрочем, глава советского правительства Косыгин был непреклонен: «Нельзя рассчитывать на улучшение отношений, пока США совершают агрессию против Вьетнама».

Не удалось наладить отношения и на саммите в Гласборо. На вопрос Косыгина, почему вы защищаете Израиль и не помогаете арабам, Джонсон ответил: «Мы защищаем евреев потому, что это правильно».

3. Джон Кеннеди, 35-й президент США (1961–63)

Жесткую позицию по отношению к Советскому Союзу Кеннеди демонстрировал, будучи еще сенатором, настаивая на необходимости вести непримиримую войну с коммунизмом, как в зоне влияния СССР, так и в самих Соединенных Штатах.

В апреле 1961 года по инициативе 35-го президента было спланировано вторжение контрреволюционных сил на Кубу. Авантюра провалилась, а отношения с СССР окончательно расстроились. Летом 1961 года Кеннеди предпринял неудачную попытку в Вене установить с Хрущевым контакт, бросив по ходу встречи фразу: «Если так пойдет и дальше, то погода в Европе в ближайшее время станет отвратительной».

Советский лидер не остался в долгу, ответив на выпад коллеги: «Если США начнут против нас войну, то, Кеннеди будет последним американским президентом». Только реальная угроза ядерного конфликта заставила американского лидера умерить пыл.

2. Рональд Рейган, 40-й президент США (1981–1989)

Курс 40-го американского президента изначально был направлен на конфронтацию с СССР. Цель Америки была одна: подорвать экономическое и политическое могущество «империи зла». Лучшего средства, чем гонка вооружений Рейган не нашел.

За 8 лет своего президентства Рейган израсходовал на милитаризацию 157 млрд. бюджетных долларов. Львиную долю средств «съела» программа «Стратегической оборонной инициативы» (СОИ), которая должна была обеспечить тотальное военное превосходство над Советами.

Однако с середины 80-х воинственный запал Рейгана стал затухать. К власти в СССР пришел Горбачев, и агрессивная риторика американского лидера сменилась на тесные и доверительные отношения со страной, от которой повеяло переменами.

1. Гарри Трумэн, 33-й президент США (1945-1953)

Сменивший на президентском посту Рузвельта Трумэн сразу занял активную антисоветскую позицию, обвиняя своего предшественника в лояльности и уступчивости сталинскому режиму. Еще будучи главой комитета по вооружениям, он заявил, что помогать в советско-германском конфликте следует тому, кто будет побеждать.

Доминантой его политики в отношении СССР стала так называемая «доктрина Трумэна», идея которой заключалась в сдерживании Советского Союза, как главного тоталитарного государства, несущего угрозу мировой демократии.

Кульминация президентства Трумэна – создание НАТО, вторжение американских войск в Корею и начало «холодной войны», которая на долгие десятилетия будет определять советско-американские отношения.

источник

Все фотографии, собранные в этом обзоре, были сделаны Владимиром Соколаевым в начале 1980-х годов. На них – жизни простых советских людей. Кому-то эти чёрно-белые снимки могут показаться депрессивными. Но так ли были всё безнадёжно и уныло в ту эпоху, судить тем, кому довелось в ней пожить.

1. Вторичное использование стеклотары

Приемщики стеклотары. СССР, Новокузнецк, 1982 год.

2. В районной поликлинике

Доктор в окне регистратуры. СССР, Горно-Алтайск, 1980 год.

3. Родительский день

Родительский день в пионерском лагере. СССР, Зенково, Прокопьевский район, 1985 год.

4. Деревенская свадьба

Свадьба в селе Елыкаево. СССР, Кузбасс, 1979 год.

5. Заливка катка

Заливка льда на стадионе Металлург. СССР, Новокузнецк, 1984 год.

6. Торжественная регистрация

Регистрация новорожденного. СССР, Новокузнецк, ЗАГС Центрального района, 1 октября 1983 год.

7. Коридор одного из роддомов

Пациентка в коридоре в 1-ом клиническом роддоме. СССР, Новокузнецк, Сибирь, 1981 год.

8. Книжный магазин

Торговля букинистической литературой. Улица Кирова, Новокузнецк, 21 января 1983 год.

9. Венок для собаки

Венок для бездомной собаки. СССР, Новокузнецк, 1983 год.

10. Детская игра для девочек

Игры в «резиночку». СССР, Тольятти, 1985 год.

11. Процедуры

Водные процедуры. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

12. Перекур

Отдых на кислородном баллоне. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

13. Постоянный недостаток отдельных товаров и услуг

В очереди за хлебом. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

14. Перед отправлением

Последнее мгновение перед отправлением. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

15. Скорбная дата

Прямая трансляция с похорон Генерального секретаря КПСС Юрия Андропова в актовом зале ЗСГУ. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Источник:

17 октября 1961 года открылся XXII съезд КПСС, на котором была провозглашена главная цель Советского Союза – построить коммунизм к 1980 году. Это была не единственная глобальная миссия в истории СССР. Вспомним самые главные.

Построить коммунизм во всем мире

Собственно это было одним из поводов создания Союза Советских Социалистических Республик в 1922 году. Со временем по замыслу большевистских лидеров после того, как совершиться мировая революция, СССР должен был остаться единственным государством на Земном шаре. Только представьте себе состав такого государственного образования: Японская Советская Социалистическая Республика, Французская Советская Социалистическая Республика, Техасская Советская Социалистическая Республика…

Однако с приходом к власти Сталина от идеи планетарного коммунистического господства отказались и выслали из страны главного идеолога мировой революции Льва Троцкого.

Спасти мир от фашизма

Через 11 дней после начала Великой Отечественной войны, 3 июля 1941 года, Иосиф Сталин выступил по радио с обращением к советскому народу, к бойцам Красной Армии и Военно-Морского флота. В своей речи глава СССР объявил главные цели Великой Отечественной: освободить Родину и спасти все народы Европы, «стонущие под игом германского фашизма». Летом 1941 года вторая задача выглядела пустой бравадой. Но вот наступил февраль 1945 года: на Ялтинской конференции по инициативе СССР главы США и Великобритании подписывают Декларацию об освобождённой Европе. В документе говорилось: «Установление порядка в Европе и переустройство национально-экономической жизни должно быть достигнуто таким путём, который позволит освобождённым народам уничтожить последние следы нацизма и фашизма и создать демократические учреждения по их собственному выбору». Таким образом, СССР выполнил свою миссию и спас мир от коричневой чумы.

Сохранить человечество

Не было, наверно, такого советского мужчины, который бы не выпил за мир во всем мире. В 1970-х гг. борьба за мир стала главной миссией советского государства. После Второй мировой войны началась холодная война между Советским Союзом и США, а вместе с ней и ядерная гонка двух стран. В течение почти 40 лет мир находился в «режиме ожидания» ядерной войны. В конце 1960-х СССР, понимая, какую угрозу всему человечеству несут амбиции двух супердержав, выступил инициатором так называемой разрядки, предложив не распространять ядерное оружие и сократить его стратегические запасы. В 1973 году СССР и США подписали бессрочное Соглашение о предотвращении ядерной войны, что дало возможность перевести дух всему миру. Хотя после ввода советских войск в Афганистан угроза ядерной войны снова замаячила. Но Перестройка, стартовавшая в 1985 году в Советском Союзе, окончательно сняла с повестки дня возможность глобального ядерного конфликта. Правда, ценой существования государства.

Освоить космическое пространство

Идея покорения космоса впервые прозвучала у русского философа Николая Федорова: «Ограниченность в пространстве препятствует повсеместному действию разумных существ на все миры Вселенной, а ограниченность во Времени – смертность – одновременному действию поколений разумных существ на всю Вселенную». Избавление от этого «синдрома человеческой неполноценности» и возможность обретения бессмертия Федоров видел именно в выходе людей в космическое пространство. Взгляды философа разделял и выдающийся ученый Константин Циолковский, который декларировал: «Земля — колыбель человечества, но не вечно же жить в колыбели!»

Томление по Вселенной Федорова и Циолковского передалось отцу советской космонавтики Сергею Королеву, чтобы потом эволюционировать в космическую программу СССР.

Создать совершенного человека

Один из основателей советской евгеники Николай Кольцов писал: «Евгеника имеет перед собой высокий идеал, который придаёт смысл жизни и оправдывает принесённые жертвы: создание путем сознательной работы нескольких поколений человека высшего типа, покорителя природы и творца жизни». Разумеется, руководители страны были заинтересованы в генерации «идеальных строителей коммунизма». Евгенике был дан зеленый свет, и в СССР закипела работа по улучшению людей. Правда, инициативы ученых по «производству сверхлюдей» редко удавалось реализовать на практике. Так, в конце 1920-х годов советские ученые не раз обращались к правительству с предложением провести евгенический осмотр советских граждан, чтобы выделить «евгенически ценных» людей и стимулировать их к более интенсивному размножению. Незавидная судьба ждала граждан, получивших низкие оценки при «евгеническом тесте»: их планировалось стерилизовать, выдав денежную компенсацию. К счастью, руководители СССР отказались от этой программы. Однако, не по соображениям морали, а по более прагматичной причине: Советский Союз после всех войн, революций и голода переживал острый демографический кризис, и правительство не могло позволить себе кого-то стерилизовать за гонорар. Нерешительность советской власти очень раздражала знаменитого американского генетика, будущего нобелевского лауреата Германа Мёллера, который ради экспериментов по евгенике переселился в СССР. В 1936 году он, пытаясь убедить Сталина в необходимости «размножения наиболее ценных генов» в СССР, писал вождю, что русские женщины будут счастливы «смешать свою плазму с плазмой Ленина и Дарвина» или с генетическим материалом из других «исключительных источников». Но Сталин не заинтересовался, и вскоре евгеника как наука прекратила свое существование в Советском Союзе.

Покончить с колониализмом

Вероятно, не было в мире ни одной страны, где бы было столько почета так называемым странам Третьего мира. Лидеры освободительных движений, борцы за независимость в странах Латинской Америке, Африки и Азии стали настоящими иконами в Советском Союзе. В их честь назывались улицы, заводы, вузы; им посвящались фильмы, поэмы, романы. Чтобы помочь их народам, школьники собирали деньги.

В 1960 году Советский Союз выступил инициатором принятия Генеральной Ассамблеей ООН Декларации о предоставлении независимости колониальным странам и народам. С этого момента до конца своего существования СССР выступал в роли старшего брата для самоопределившихся народов. Порой правительству нового независимого государства где-нибудь в Африке было достаточно объявить о своем желании строить социализм, чтобы из страны Советов поступил в помощь миллиард рублей.

Злые языки утверждали, что Советский Союз под ширмой борьбы с колониализмом решает вопросы своего глобального политического влияния. Но даже они не поспорили бы с тем фактом, что если бы не было СССР, в мире было бы значительно меньше независимых государств.

Победить природу

Успехи в освоении космоса, научные и технологические достижения побуждали Советский Союз ставить перед собой все более грандиозные задачи. Так, в 1960-е годы советские ученые решили бросить вызов природе и повернуть полноводные сибирские реки (Обь, Иртыш и другие) в сторону остро нуждающейся в воде Средней Азии. С этой целью планировалось создать грандиозную систему каналов и водохранилищ. Однако проект так и остался на бумаге, поскольку с падением цен на нефть в середине 1980-х СССР не смог выделить для его осуществления средства, к слову сказать, совершенно космических размеров. Многие экологи, считавшие, что поворот рек приведет к изменению климата и катастрофическим последствиям, вздохнули тогда свободно.

Источник

Сложно поверить, но были времена, когда к нацистскому фюреру Адольфу Гитлеру в СССР относились вполне лояльно. Этим советский народ был обязан надеждам И.В. Сталина на объединение с Германией в борьбе с антикоммунистически настроенными западными странами.

«Друг» Гитлер

С приходом к власти в Германии нацистов в 1933 году, несмотря на официально ведущуюся в СССР антифашистскую пропаганду, Сталин изначально питал к Гитлеру определенные симпатии. Есть свидетельства о том, что в 1934 году он произнес по отношению к фюреру восхищенную фразу: «Вот это вождь!» На фоне слабых демократически настроенных европейских правителей Гитлер выгодно выделялся своей организаторской «жилкой», умением сплотить нацию. К тому же, Сталин опасался объединения демократической Европы и США для борьбы с коммунизмом и видел в Гитлере союзника. Оба правителя тоталитарных государств были во многом близки друг другу по духу.

Еще в 1935 году Гитлер посетил СССР по личному приглашению Сталина и даже присутствовал на традиционном первомайском параде. Результатом этого визита стали июньские переговоры с Германией, положившие начало так называемым «новым отношениям» между двумя странами.

19 августа 1939 года было подписано Германо-Советское торговое соглашение, по которому Советский Союз обязался регулярно поставлять Германии металлы, нефтепродукты, хлопок, фуражное зерно и другую продукцию, в том числе и для целей военного производства. 11 февраля 1940 года Германии было предоставлено право транзита через советскую территорию грузов для торговли со странами Ближнего Востока. Немцы также поставляли в нашу страну различное оборудование, в том числе и военную технику, но накануне войны начались перебои с поставками.

Пакт и его последствия

23 августа 1939 года, как известно, был заключен пресловутый пакт о ненападении между Молотовым и Риббентропом. В сентябре 1939 года даже проводились совместные парады подразделений германских вооруженных сил и Красной Армии на «присоединенных территориях» — в Бресте, Белостоке, Гродно, Львове. Во время второго визита Риббентропа в Москву в конце сентября 1939-го Молотов предложил Гитлеру помощь в военных кампаниях против европейских стран. Правда, она была тогда мягко отклонена. Но к тому моменту Красная Армия уже приняла участие в разгроме и разделе Польши.

Сталин и Гитлер активно обменивались дружескими посланиями и поздравлениями, а также постоянно заверяли друг друга и свои народы в нерушимости союза между их державами.

Перезагрузка сознания

Многим союз СССР с гитлеровской Германией казался противоестественным. Конечно, не все советские граждане были так уж наивны. Перед Великой Отечественной войной в обществе росло ощущение растущей военной угрозы со стороны Германии. Но при этом многим казалось, что можно будет избежать конфликта с помощью каких-то дипломатических средств.

После того как немецкие войска в мае 1940 года вошли во Францию, в народе пошли разговоры: «Сколько с Германией ни дружим, а Советскому Союзу будет то же, что и Франции». Удручающее впечатление это известие произвело и на советских руководителей. Н.С. Хрущев вспоминал, что Сталин якобы сказал: «Теперь Гитлер непременно даст нам по мозгам».

Английский корреспондент Александр Верт, который в годы войны работал в Советском Союзе, задавал советским людям два вопроса: «Что вы думали о советско-германском

пакте?» и «Когда пакт еще находился в силе, в какой момент вы начали серьезно сомневаться насчет него?»

На первый вопрос он почти всегда получал примерно такие ответы: «Каждый, конечно, понимал, что тошно и неприятно делать вид, будто мы друзья с Гитлером; но уж такое положение сложилось в 1939 году, что нам любой ценой надо было выиграть время, а другого выбора у нас не было». На второй – «Мы начали действительно нервничать, когда увидели, что Гитлер сумел за какой-нибудь месяц, если не меньше, разгромить французскую армию… Мы никогда не ожидали, что немцы так внезапно нападут на нас, а главное, что они сумеют захватить у нас такую огромную территорию, но мы чувствовали, что должны готовиться к очень тяжелой борьбе, если Гитлер спятит с ума настолько, что полезет на нас».

Неизвестно, продолжалась бы «дружба» двух диктаторов, а соответственно, и двух народов, находившихся под властью тоталитарных режимов, если бы пакт о ненападении не был нарушен. Но история не терпит сослагательного наклонения. 22 июня 1941 года момент истины настал, и именно Советскому Союзу во главе со Сталиным мир обязан спасением от «коричневой чумы».

источник

Уникальные фотографии о жизни советских людей, сделанные известным фотографом Владимиром Соколаевым в 1980-х годах.

К 1970-80 годам сегодня относятся по-разному. Для кого-то это время – повод для ностальгии, а у кого-то эти годы вызывают открытое раздражение. На этих фото жизнь действительно выглядит уныло и безнадёжно. Впрочем, тем, кто жил то время виднее, действительно ли это реальность того времени, или автор просто подбирал такие кадры.

1. Простейшие гимнастические упражнения

Гимнастические упражнения. СССР, Новокузнецк, 12 февраля 1988 года.

2. Суровое наказание

Наказанный за проступок мальчик. СССР, Спортивный лагерь «Металлург», Кузбасс, 9 августа 1979 года.

3. Медкомиссия при трудоустройстве

Прохождение медкомиссии. СССР, Новокузнецк, 1988 год.

4. Курсы переподготовки и повышения квалификации

Просмотр обучающего фильма. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

5. На окраине города

Дети на окраине города. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

6. Уличная торговля

Уличная торговля на площади Ленина. СССР, Новокузнецк, 10 марта 1984 года.

7. Ёлочный базар по продаже живых сосенок и елок

Ёлочный базар. СССР, Новокузнецк, 11 декабря 1982 года.

8. Использование физических упражнений в режиме рабочего дня

Соревнования по производственной гимнастике. Школа № 62, Новокузнецк, 10 апреля 1983 года.

9. Нелёгкая работа

Работники Кузнецкого металлургического комбината. СССР, Новокузнецк, 27 октября 1979 года.

10. Отдых в поле

Совхоз «Еланский». СССР, Новокузнецкий район, 17 мая 1979 года.

Источник:

Промышленный шпионаж в государственных масштабах известен с древних времен: секреты изготовления китайского шелка, японского фарфора, булатной стали и других технологий крали без зазрения совести. И в наши времена некоторые правительства предпочитают украсть, чем вкладываться в науку.

Военная тайна

Наибольший интерес вызывает обычно то, что не афишируют, – военные технологии. В Советском Союзе на оборону работала масса научных институтов и конструкторских бюро, разрабатывались и совершенствовались уникальные технологии, а возможности информационного обмена были весьма ограничены.

Обычно информационная разведка велась цивилизованными методами. Осуществлялся обмен делегациями, проводились международные выставки, изучались зарубежные журналы, покупались промышленные образцы.

Страна Советов влилась в международное патентное пространство только в 1965 году, присоединившись к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом под положения конвенции попадали не только технологии, но и промышленные образцы.

Но лишь 2005 году было создан ФАПРИД — Федеральное агентство по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации. Несмотря на недоуменное и порой насмешливое отношение силовых министерств, ФАПРИД организовало и ведет банк данных военных и специальных изобретений и патентов и сейчас, влившись в Роспатент, стоит на страже интересов военно-промышленного комплекса. Но в советские времена высокотехнологичные изделия банально воровали.

Операция Barmaid

Barmaid переводится на русский как «Буфетчица». Это совместная британско-американская затея. Цель — украсть советскую гидроакустическую станцию с новейшей антенной системой, которую буксировало в Баренцевом море разведывательное судно, замаскированное под польский траулер.

Для этого была привлечена британская субмарина Conqueror, ветеран Фолклендской войны, и разработано специальное устройство для разрезания троса.

Команде Conqueror под командованием капитана Кристофера Рефорд-Брауна удалось подвести подлодку незамеченной под самую корму. Буквально в 30 сантиметрах от гребного винта специальный режущий аппарат и был задействован.

Дождавшись, когда судно отплывет на некоторое расстояние, гидролокатор был отбуксирован с помощью команды аквалангистов, погружен в самолет и доставлен на военную базу США. На «траулере» спохватились, лишь когда станция пропала из виду.

Но гидроакустическая станция была предназначена для отслеживания таких видов морских судов, как субмарины, и если бы она работала, Conqueror и близко не подошел бы к разведывательному кораблю.

Стрелковое оружие

Военные аналитики давно обратили внимание, что особой популярностью в части кражи технологий пользуются автоматы и пулеметы. Трофейное стрелковое оружие легко достать на поле боя. Оно не содержит объектов высоких технологий, а детали легко копируются.

Самым растиражированным стал автомат Калашникова. Первыми на самый надежный автомат в мире позарились китайцы. Прародина пороха в наше время пользуется, как правило, проверенными в других странах технологиями. Автоматы «Тип-56» и «Тип-56-1», производимые в КНДР, отличаются от АК-47 более коротким стволом и трехгранным штыком. Копия получилась не слишком долговечной: из-за низкого качества стали ее хватает лишь на 7000 выстрелов.

Совместимость АК-47 и «Типов» сыграла на руку советским бойцам в битве за остров Даманский. Когда у пограничников Пузырева и Каныгина закончились патроны, они воспользовались китайским боеприпасом, идеально подошедшим по калибру и форм-фактору.

Аналоги автомата Калашникова выпускались в странах Варшавского договора – ГДР, Польши, Румынии — а также в Северной Корее, Египте, Пакистане. Изображение знаменитого автомата можно увидеть на государственном флаге Мозамбика.

Вторым стрелковым изделием стал пистолет-пулемет Судаева. Легкий, компактный, практически безотказный ППС-43 был скопирован немцами в 1944 году и выпускался на заводах вермахта под названием МР-709. Это оружие продолжали выпускать и после войны в ФРГ. Пистолет-пулемет DUX-53 в 50-е годы стоял на вооружении пограничных войск и жандармерии.

Аналоги ППС43 выпускали в Китае (под маркой «Тип-43»), Венгрии и Вьетнаме.

Катапультное кресло для сверхзвуковых самолетов

Самостоятельно покинуть самолет, летящий на большой скорости, смертельно опасно. Единственный выход – катапультирование, однако эта весьма непростая процедура. Когда кресло «выстреливает», пилот испытывает огромные перегрузки. Его может обжечь пиропатронами, травмировать частями самолета и т. д.

Проблему удалось решить советским ученым. В конце 70-х годов прошлого века в НПО «Звезда» была разработана авиационная катапульта — кресло К-36 ДМ. Демонстрация этого изделия прошла на авиасалоне в Ле Бурже 8 июня 1989 года: истребитель МиГ-29 на малой высоте столкнулся с птицей, которая угодила в двигатель. Пилот успел катапультироваться на высоте всего 92 метра. Купол парашюта толком не раскрылся, но пилот остался жив.

В начале 90-х на предприятие «Звезда» прибыла делегация из США. После тщательного изучения кресла была закуплена небольшая партия К-36 ДМ. При том состоянии науки и промышленности в России никто не требовал оформления патентных прав, защиты от копирования технологий. Понятно, что вскоре аналоги советских кресел появились в американских военных самолетах.

Stealth: если плохо лежит

Кто откажется подобрать хорошую вещь, если она плохо лежит? Примерно по такому принципу технология самолета-невидимки, невостребованная в СССР, была реализована в Америке.

В 70-х годах ХХ века в отделе научно-технической информации авиационного концерна Lockheed Martin переводчик со славянских языков Денис Оверхользер наткнулся на статью П. Я. Уфимцева «Метод краевых волн в физической теории дифракции». Московский инженер предлагал конструкцию корпуса самолета такой особенной формы, чтобы его не было видно на радаре.

Оверхользер оценил важность изобретения и обратился к руководству. После нескольких отказов ему удалось с трудом «пробить» программу по разработке Stealth, и через десять лет самолёт-невидимка Ф-117 уже бороздил просторы неба.

История эта занимательна еще и тем, что после окончания холодной войны Оверхользер нашел изобретателя. В 1990 году Пётр Яковлевич Уфимцев по приглашению Оверхользера приехал в Лос-Анджелес, где прочел лекции в Калифорнийском университете и поучаствовал в создании стратегического бомбардировщика B-2.

На вопрос Овельхозера, почему в СССР не воспользовались его изобретением, Уфимцев ответил, что в отличие американского переводчика не сумел убедить свое начальство в практическом применении технологии Stealth.

источник