ссср

После смерти поэта друзьями Владимира Высоцкого стало полстраны. Знакомые и друзья делились воспоминаниями, как подносили поэту гитару, наливали водку и помогали в трудную минуту. Высоцкий умел дружить, но истинно дружеские отношения его связывали с небольшим числом людей.

Игорь Кохановский

1 сентября 1952 года познакомились Игорь Кохановский и Владимир Высоцкий. До этого времени они учились в параллельных классах, а начиная с 8-го класса, они стали одноклассниками. По словам Кохановского, он сразу почувствовал, что они с Высоцким были похожи даже внешне, и сели за одну парту – так началась история их дружбы.

Кохановский огорчается, что Высоцкий прожил так мало, при жизни не получил признания. Также его удивляет огромное количество «полуправды» о своем близком друге, что его характер или идеализируют, или искажают. Высоцкого либо представляют как «врун, болтун и хохотун», либо наделяют ореолом трагичности. По словам Кохановского, главное в нем то, что он Актер, Актер по своей натуре и «до мозга костей». Его стихия – игра, и именно с игры началась его «песенная стезя». Высоцкий с легкостью относился к жизненным неурядицам, не переживал по пустякам. Он был открыт и доступен, хотя это «открытость и доступность» было по большей части щитом для защиты личного.

В 10 классе Кохановский и Высоцкий увлеклись в 10 классе. Зачитывались Хлебниковым, Северяниным, Гумилевым. Ходили в библиотеку имени Ленина, там выписывали, потом заучивали стихи любимых поэтом. Особенно друзьям нравилось «собирать» неожиданные образы, метафоры, сравнения. Например, «шампанского в лилию, в шампанское лилию» или «золото с кружев, с розоватых брабантских манжет».

После окончания школы вместе поступили в МИСИ им. Куйбышева. Высоцкий проучился там только первый семестр, а после новогодней ночи с чертежами он заявил – «Все. Буду готовиться, еще есть полгода, попробую поступить в театральный. А это – не мое…». В эту же поворотную новогоднюю ночь написали песню про студенческую жизнь – как поступали в институт, как ездили на картошку, как Высоцкий решил, что пора поступать в МХАТ. После окончания МХАТа Высоцкий позвал Кохановского в Ригу, где был на гастролях. У друзей появилось новое увлечение – джаз, Луи Армстронг. Высоцкий не умел играть на пианино, а умел «бренчать» на инструменте. И однажды он в ресторане начал «бренчать» на пианино песню «kiss of fire» Луи Армстронга, и это исполнение вызвало бешеный восторг у публики.

С осени 1961 года Высоцкий начал писать песни. Писал лихорадочно, «запойно», и каждую неделю выдавал новую песню.

Михаил Шемякин

Художник и поэт познакомились в 1974 году, после свадьбы Высоцкого и Марины Влади. Михаил Шемякин вспоминает, что «»Наша дружба родилась действительно внезапно, но было ясно, что это – навсегда. Ангелы наши творящие и любящие Свет, Красоту и Справедливость, узнали друг друга, а духи бесшабашности, буйного отчаянного веселья и разгула, сидящие в каждом из нас, узнали друг друга тоже»». В начале 2000-х возникла идея выпустить книгу о дружбе Михаила Шемякина и Владимира Высоцкого. В ней было 42 иллюстрации, по числу лет жизни поэта, и 43 иллюстрация, как общий портрет поэта. Шемякин разбил свой труд на 8 тем: «»Судьба»», «»Алкоголь»», «»Охота на волков»», «»Психбольница»», «»Цветы зла»», «»Гражданская война»», «»Великая Отечественная война»», «»Россия»». По словам Шемякина, «иллюстрировать поэзию невероятно сложно».

Владимир Туманов

В 1973 году в Доме кино состоялась встреча Высоцкого с кинорежиссером Борисом Урецким и его приятелем. Так Высоцкий познакомился с Вадимом Тумановым – он был человеком колоритным и самобытным. 7 лет они тесно дружили: регулярно встречались, созванивались, разговаривали ночи напролет и спорили. Нина Максимовна Высоцкая тепло отзывалась о Туманове: «Вадим Иванович был, пожалуй, единственным человеком, который по-отечески заботился о Володе, глубоко любил его».

По воспоминанию Туманова: «У меня тогда была квартира на Ленинградском проспекте. Прилетая в Москву, я обязательно встречался с Володей. Он часто бывал у меня дома. Или я после спектакля ехал к нему. Беседы часто продолжались до утра». Высоцкий обожал слушать рассказы бывалого Туманова: во время войны Вадим был краснофлотцем, в 1948 году его арестовали по доносу, в 1956 году освободили, и Туманов начал работать на Колыме. В 1958 году Туманов организовал артель по добыче золота.

До знакомства с Высоцким Туманов был уверен, что песни поэта основаны на его личном опыте – настолько они ему казались тонкими, образными. «Целый взвод меня бил — аж два раза устал…», «Про все писать — не выдержит бумага. Все в прошлом…» — строки из двух песен, посвященных Туманову, которые Высоцкий очень редко исполнял.

По воспоминаниям Туманова, «У Володи была масса знакомых, но единицы могли прийти к нему в дом без звонка. Среди них — Василий Аксёнов, Станислав Говорухин, Белла Ахмадулина, Всеволод Абдулов (с ним Высоцкий познакомился в Школе-студии МХАТ). Володя дорожил дружбой с Севой. Старался помочь ему, жалел, а порой и распекал за выпивку. Даже звонил худруку МХАТа Олегу Ефремову, просил, чтобы Севу там не давали в обиду».

источник

В феврале 1981 года в окрестностях города Пушкин Ленинградской области произошла страшная авиакатастрофа: разбился следовавший рейсом в Хабаровск и Владивосток самолет Ту-104, на борту которого находилось высшее командование Тихоокеанского флота во главе с адмиралом Эмилем Спиридоновым. Что стало причиной трагедии?

Роковой сбор

В те февральские дни 1981 года в Ленинграде собрался командный состав всех флотов страны, включая Тихоокеанский (ТОФ). Перед флотоводцами стояла цель провести командно-штабные учения.

Мероприятия длились около недели, итоги подвели 7 февраля. Лучшим стало командование Тихоокеанского флота. В тот же день моряки засобирались обратно на Дальний Восток.

В 16:02, в условиях снегопада, Ту-104 с адмиралами на борту вышел на взлетно-посадочную полосу, начал набирать высоту и оторвался от земли. Спустя восемь секунд, самолет достиг высоты 50 метров, затем машина резко накренилась вниз и ударилась о землю. Последнее, что смогли разобрать во время расшифровки черных ящиков, был истошный крик штурмана: «Куда!».

Последовавший после падения взрыв не оставил ни единого шанса выжить шести членам экипажа и 44 высокопоставленным пассажирам. Среди них были командующий Тихоокеанским флотом адмирал Эмиль Спиридонов, глава политического управления ТОФ вице-адмирал Владимир Сабанеев, командующие флотилиями, начальник штаба, командующий морской авиацией и другие высшие офицерские чины. Погибли 16 адмиралов и генералов, а также капитаны первого, второго и третьего рангов.

Рядом с местом катастрофы спасатели обнаружили единственного выжившего после падения – старшего лейтенанта Валентина Зубарева. Однако офицер скончался по дороге в больницу.

Обезглавленный флот

После катастрофы Тихоокеанский флот СССР по сути оказался без руководства, что грозило параличом управляемости и координации столь огромной структуры и, как следствие, резким снижением уровня боеспособности. Высшее военное руководство страны привело соединения флота в повышенную боевую готовность и лихорадочно назначило на освободившиеся должности офицеров рангом ниже.

Расследование катастрофы курировал лично министр обороны СССР маршал Дмитрий Устинов. С самого начала следствия созданная госкомиссия рассматривала вариант диверсии возможного противника. Также возникло предположение, что случившееся – террористический акт, который мог организовать одиночка.

Вариант диверсии рассматривался особенно тщательно. Тому способствовала непростая внешнеполитическая обстановка: пару лет назад завершилась Китайско-вьетнамская война. Не последнюю роль в поражении Пекина сыграл Тихоокеанский флот, который поставлял помощь вьетнацам.

Не снижался уровень напряженности и в отношениях с США. К тому моменту СССР уже вел войну в Афганистане. Тогда в Вашингтоне рассматривали возможность доставки подразделений морской пехоты в районы Индийского моря с последующим броском в Афганистан. Помешать таким планам мог только ТОФ.

Трагическая халатность

Но версия внешнего вмешательства быстро отпала, когда выяснились реальные обстоятельства рокового полета. Незадолго до катастрофы командир экипажа Ту-104 подполковник Анатолий Инюшин обращался в политотдел Тихоокеанского флота с просьбой обратить внимание на нарушения, которые совершает высший офицерский состав ТОФ. Однако настойчивые просьбы летчика были прогнорированы.

В итоге, выяснили следователи, готовящийся к взлету самолет оказался под завязку набит дефицитными товарами, бытовой техникой, тяжелыми рулонами бумаги и даже массивными сейфами с секретными документами. По мнению комиссии по расследованию, при разбеге самолета незакрепленный груз сместился в хвост машины, что и привело к потере ее устойчивости в воздухе и падению на землю.

В пользу этой версии говорят показания одного из очевидцев. По его словам, хвост самолета резко ушел вниз, сама машина приняла в воздухе форму «креста» а затем в вертикальном положении рухнула на землю.

Погибших флотоводцев похоронили на Серафимовском кладбище в Ленинграде. В последний пусть адмиралов провожал весь город на Неве.

источник

Компания-разработчик Epic Games объявила о выделении 100 миллионов долларов для пользователей Fortnite.

Эта сумма пойдет на призовые фонды турниров по этой игре в сезоне 2018/19.

«Мы сильно отстаем в киберспортивном направлении, но у нас особый подход: мы хотим охватить как можно больше игроков и сделать так, чтобы турниры приносили своим участникам и зрителям одну лишь радость», – говорится на сайте epicgames.com.

Подвиг обычного милиционера Александра Попрядухина долгое время держался в строжайшей секретности. Несмотря на то, что в том же 1973 году Попрядухин получил заслуженную награду, о нем заговорили только в начале 2000-х годов.

Студенты-террористы

Все началось с конгресса Миролюбивых сил, проведение которого было запланировано на осень 1973 года. Ожидалось много почетных гостей. Среди приглашенных значился даже первый секретарь Болгарской коммунистической партии Тодор Живков. Именно поэтому подготовка к конгрессу была очень серьезной. Для предотвращения различных внештатных ситуаций служащие внутренних дел разработали специальную антитеррористическую операцию под названием «Гром» и сформировали группу быстрого реагирования, в которую включили и Александра Попрядухина.

2 ноября 1973 года для группы появилась работа. Четверо молодых людей, являвшихся студентами автомобильного техникума, совершили вооруженный захват самолета Як-40 в аэропорту Быково в Москве. Старшему из студентов-террористов было всего 20 лет. Самолет направлялся в Брянск. Сразу после взлета юноши выстрелили в дверь, за которой находились летчики. Бортмеханик хотел помешать преступникам, но те пустили в него пулю. В отважного пассажира, который пришел на помощь механику, воткнули нож.

Подвиг для учебника

Требования террористов оказались традиционны: 2,5 миллиона долларов и вылет за границу. Командир воздушного судна убедил студентов в том, что необходимую сумму возможно собрать только в столице. Вскоре самолет был в аэропорту «Внуково». Когда под видом пополнения запасов горючего заправщик заслонил преступникам обзор, члены группы захвата заняли свои места под фюзеляжем. Александр Попрядухин понес чемодан, якобы, набитый купюрами в самолет. Именно на момент передачи денежных средств был запланирован штурм. Понятно, что для Александра этот путь по летному полю мог стать последним.

Когда из люка показалась голова одного из террористов, Попрядухин вызвал огонь на себя. Преступник был точен: он попал милиционеру прямо в грудь. Однако на Александре был бронежилет, который и спас ему жизнь. Другие сотрудники правопорядка занялись террористами. Внутрь самолета был заброшен пакет со слезоточивым газом. При штурме одного студента ранили, руководитель бандитов покончил жизнь самоубийством, а двое оставшихся сдались сами. Вся операция длилась 4 минуты 11 секунд. Ее описание даже попало на страницы учебников по антитеррору.

Под грифом «Секретно»

Газеты, конечно, о Попрядухине написали. Однако в небольших заметках он фигурировал исключительно в роли милиционера, задержавшего какого-то опасного преступника в парке Горького. О захвате самолета и юных террористах ни слова. В декабре того 1973 года Александру Попрядухину было присвоено звание героя Советского Союза.

О подвиге Попрядухина молчали до начала 2000-х годов. Секретность данной информации многие объясняют просто: в 1973 году в Москве проходил вышеупомянутый конгресс миролюбивых сил, а тут такое – вооруженный захват самолета да еще и в столице СССР!

После подвига

Двоих оставшихся в живых студентов тоже поджидала скорая смерть. Один из них скончался в тюрьме, другого убили заключенные.

Судьба героя также изобиловала резкими поворотами. Когда Союз перестал существовать, Попрядухин устроился охранником к одному из представителей «золотой» молодежи. По его собственным словам, своему 26-летнему хозяину бывший милиционер приносил кофе в постель.

В 2013 году героя Советского Союза Александра Попрядухина не стало.

Наступивший 1944 год приближал победу СССР в Великой отечественной войне, тогда же, в новогоднюю ночь, по радио впервые зазвучал новый гимн, призванный поддержать и воодушевить советский народ в борьбе против фашисткой Германии.

До 1943 года в качестве государственного использовался международный пролетарский гимн «Интернационал», написанный в XIX веке французом Эженом Потье. Отказ от него был связан не только с необходимостью поддержания национального патриотизма, но и соответствовал политическим соображениям Иосифа Сталина.

Великая отечественная война вернула многие атрибуты царского времени: погоны, ордена с именами дореволюционных полководцев (Александра Невского, Суворова, Кутузова), а также официальное признание православной церкви. Однако прекращение использования всеобщего гимна рабочих логически вытекало из событий, произошедших задолго до июня 1941 года. Еще в 1924-1925 годах окружение Сталина разработало теорию «победы социализма в одной стране», которая фактически ставила под сомнение идею мировой пролетарской революции, считавшейся в первые годы Советского государства основополагающей.

Незадолго до появления гимна, весной 1943 года, был распущен Коммунистический интернационал (Коминтерн), созданный большевиками для продвижения революционных настроений во всем мире. Эта международная организация нервировала союзников по антигитлеровской коалиции, в то время как СССР надеялся на скорое открытие второго фронта, а дополнительные поставки вооружений по американской программе Ленд-лиз не были лишними.

Пролетарский интернационал

Пришедшие к власти большевики рассматривали первоначально октябрь 1917 года лишь в качестве первой фазы мировой пролетарской революции, поскольку, по мнению теоретиков коммунизма, построить социализм в отстающей России без внешней поддержки невозможно.

Владимир Ленин писал, что «доделать» советский тип государства удастся лишь практическим опытом рабочего класса нескольких стран». В связи с этим в 1919 году в Москве большевики образовали Коминтерн, который должен был воздействовать на все зарубежные социалистические силы.

В то время мировая революция не казалась утопией, так как бунтарские настроения витали в ряде европейских стран: в Германии непродолжительное время существовали Бременская и Баварская Советские республики, а на значительной территории Венгрии на четыре месяца установилась власть во главе с рабоче-крестьянско-солдатскими советами.

Несмотря на довольно быстрое подавление этих восстаний, большевики не отчаивались, полагая, что «подготовительный период революции на Западе может длиться еще весьма длительное время». Хотя использование «Интернационала» в качестве государственного гимна не было закреплено официально, массовое распространение в стране в конце концов сделало его главной музыкой СССР. Написанный французским коммунаром мотив был дополнен переведенным на русский язык текстом.

Социализм в одной стране

После смерти Ленина в 1924 году между Львом Троцким и Сталиным развернулась борьба за роль первой скрипки в Центральном комитете (ЦК) большевистской партии. Еще в 1922 году будущий генералиссимус СССР добился контроля за деятельностью слабеющего «вождя», а позже с целью укрепления власти стал использовать союзы с видными большевиками (Зиновьевым, Каменевым, Бухариным), которые в дальнейшем были расстреляны.

Троцкий был большим теоретиком марксизма, но в прагматизме уступал своему оппоненту. Сталинская теория социализма в одной стране в отличие от идеи перманентной революции Троцкого давала ощущение скорого приближения «светлого будущего» вне зависимости от внешних факторов, а, кроме того, ее можно было использовать в геополитических целях. Если социализм возможно автономно построить в СССР, то товарно-денежные взаимоотношения с капиталистическими странами уже не казались чем-то постыдным.

Начиная с 1924 года Коминтерн, который и раньше был сильно зависим от Москвы, практически начинает переходить под полный контроль секретариата ЦК. Через несколько лет после изгнания оппонента Сталина из страны в 1929 году международная организация стала клеймить «троцкизм», а несогласных с этой позицией попросту из нее исключали.

В 1930-ых сталинский аппарат через Коминтерн стал снижать накал революционного пыла иностранных коммунистов для того, чтобы приобщиться к мировой политике. Вскоре после этого СССР и США установили дипломатические отношения, а в 1934 году страну Советов приняли в Лигу Наций. Все это давало возможность получения иностранных специалистов и технологий, необходимых для индустриализации.

Отказ от «Интернационала»

В период массовых репрессий чистки коснулись и Коминтерна, в котором в разное время было выявлено в общей сложности около сотни «шпионов». При этом международная организация начала разоблачать контрреволюционные идеи «врагов народа» не только Советской страны, но и зарубежных коммунистов. К началу 1940-ых позиции Коминтерна по тем или иным вопросам окончательно сблизились с видением геополитической обстановки руководством СССР.

Сталин задумался о ликвидации организации еще до начала Великой отечественной войны, поскольку необходимость в ней практически отпала. В 1943 году Коминтерн был распущен под предлогом «политической зрелости коммунистических партий». Создание нового гимна вместо «Интернационала» было логическим завершением проводимой советским аппаратом линии.

С 1942 года советские поэты и композиторы вплотную приступили к этой задаче, а уже через год из огромного массива мелодий и текстов была выбрана музыка Александра Александрова, которая используется в качестве национального гимна в наши дни, а также слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Повсеместное использование композиции началось в 1944 году.

Отныне СССР становится государством, которое мыслит себя не как первое звено в цепи пролетарских революций, а как самостоятельная единица, разграничивающая сферы влияния наравне с другими мировыми державами.

источник

Нередко во время просмотра остросюжетных боевиков зрителю хочется, чтобы у главного героя появилось оружие, стреляющее из-за угла.

Как ни странно, но к мнению о необходимости создания подобного оружия пришли военные инженеры разных стран. Однако единственной страной в мире, где официально была принята на вооружение огнестрельная установка с изогнутым стволом, стал СССР в 1955 году.

Китайцы не пройдут

Отношения с Китаем у нашей страны всегда складывались непросто. С одной стороны, между государствами никогда не было боевых действий, а с другой стороны, взаимный страх, вынуждал держать на границе крупные военные гарнизоны. Особенно трудной для отношений двух держав оказалась вторая половина XX века. Именно в это время, в 1955 году, на вооружение Советских войск поступила Боевая установка кривоствольная, сокращенно БУК. Применялась она из окопов и иных фортификационных укреплений. А огонь из чудо-устройства велся из двух спаренных пулеметов КГСМ с искривленными стволами и патронами калибра 7,62 мм. Доподлинно неизвестно, сколько раз нашим доблестным пограничникам довелось пользоваться данным устройством, но официально оно числилось на балансе Вооруженных сил СССР вплоть до начала 1990-х годов.

Изобретатель из окопа

Самое удивительное, что винтовки, способные стрелять из-за угла, впервые появились вовсе не в арсенале спецслужб, как можно было бы предложить, а совершенно спонтанно на фронтах Первой мировой войны. Произошло это знаменательное событие 19 мая 1915 года в окопах в Галлиполи. Во время боев против турков, когда окопы противоборствующих сил располагались не дальше 70-100 метров друг от друга, поднять голову над окопом для солдат Антанты означало верную смерть. Тем не менее необходимо было наблюдать за позициями врага и вести прицельный огонь. Как это сделать, не подвергая себя смертельному риску?

Необычное решение данной проблемы предложил Вильям Бабич. Сметливый австралиец подметил, что для наблюдения за позициями врага солдаты его корпуса используют перископы. Тогда он решил совместить винтовку с перископом. Его предложение быстро нашло применение на практике, хотя первые винтовки стреляющие «из-за угла», выглядели неказисто и кустарно. Закрепленные на самодельном деревянном штативе винтовка и перископ поднимались над краем окопа и наводились на цель. После этого солдат дергал за трос, привязанный к спусковому крючку оружия, и производил выстрел. Изобретение оказалось настолько удачным, что уже с 26 мая 1915 года в тылу Австралийского экспедиционного корпуса были развернуты мастерские по массовому производству этого необычного вида вооружения. Применялись аналогичные конструкции и в ходе Второй мировой войны. Начиная с 1943 года немецкие солдаты активно использовали их против советских войск.

Пушка с изогнутым стволом: сделано в СССР

При этом необходимо отметить, что во время любой войны наиболее сложными для войск являются действия в городах и горной местности. Причина банальна: за любым углом могут притаиться диверсанты или вражеский отряд, или снайпер. Вот где оружие, стреляющее из-за угла, нужнее всего. Отвечая требованиям подобных обстоятельств, для ведения боевых действий в городских условиях были изобретены изогнутые насадки для пистолетов, винтовок, автоматов и пулеметов. Особенно удачными в этом отношении оказались советские экспериментальные модели, предназначенные для штурмовой винтовки Калашников АК-47 и автомата ПП-41. Кроме винтовок существовали установки с изогнутым стволом даже для танков ИС-3 и Т-54. Все они прошли успешные испытания в боевых условиях горячих точек во второй половине XX века.

источник

В СССР нецензурно выражаться на людях считалось верхом невоспитанности. Поэтому смекалистые советские граждане придумали ругательства, употреблять которые можно было даже при детях. Некоторые из этих выражений до сих пор активно используются современной молодежью.

«Буржуй недорезанный»

«Контра»

Это сокращенное слово от «контрреволюционер». Так обзывали всех, кого подозревали в контрреволюции, или попросту человека, который не пришелся по нраву.

«Маркс твою Энгельс»

Данное ругательство является эвфемизмом, то есть фразой, заменяющей нецензурную брань. Выражение «Маркс твою Энгельс» граждане употребляли в случаях, когда испытывали досаду, обиду или даже удивление.

«Политическая проститутка»

Политическая проститутка – это человек без принципов, готовый на все ради того, чтобы достичь своей цели. Словосочетание «политическая проститутка» обрело популярность после выхода в 1937 году на экраны страны фильма «Ленин в Октябре». В киноленте данное выражение использует в своей речи сам Владимир Ильич. Однако тот факт, что вождь пролетариата действительно высказался таким образом, до сих пор не доказан.

«Жертва аборта»

Этим выражением мы обязаны замечательным писателям Ильфу и Петрову. Именно они впервые использовали его в своем произведении «12 стульев». О его происхождении в умах литераторов можно только догадываться. Одно время аборты в Советской России были запрещены, поэтому часто женщины делали их в подпольных кабинетах. Не мудрено, что операции порой не имели желаемого результата и ребенок вопреки всему появлялся на свет. Но в лучшем случае он оказывался никому не нужным или оставался калекой.

«Интеллигенция вшивая»

Представители рабочего класса презрительно называли так тех, кто мнил себя умнее других. Это выражение впервые появилось в 50-х годах в лагерной лексике. Как известно, всевозможных паразитов в лагерях хватало, и от вшей не был застрахован никто, даже чистоплотные интеллигенты.

«Блин»

«Блин» – это тоже эвфемизм, заменяющий одно известное всем ругательство, которое тоже начинается с буквы «б». Предположительно, появилось оно в конце 80-х – начале 90-х годов. Некоторые лингвисты полагают, что «блин» произошел от более старого выражения «блин горелый». Как бы то ни было, «блин» до сих пор является самым употребляемым ругательством среди российских граждан.

«Бич»

Бичом в СССР называли опустившегося, иногда бездомного человека. Нередко это слово использовалось как средство, чтобы оскорбить кого-либо. Причем бич в Советском Союзе считали аббревиатурой, которая расшифровывалась как «бывший интеллигентный человек». Однако существует версия, что данное понятие произошло от английского слова beach – «пляж». В англоязычных странах разорившихся людей называли beachcomber – «пляжный бродяга».

«Бомж»

Это слово появилось в лексиконе советских граждан в 70-х годах ХХ века. Бомжами обзывали всех алкоголиков, хулиганов и тунеядцев. Немногие даже тогда знали, что аббревиатуру «бомж» использовали при написании протоколов милиционеры. Бомжом именовалось ими лицо без определенного места жительства. Хотя изначально подобных элементов обозначали как «БОМЖиЗ» — лицо без определенного места жительства и занятий.

источник

Те, кому довелось жить в СССР к 1970-м годам относятся по-разному. Кто-то называет это время «расцветом брежневской эпохи», а кто-то периодом застоя. На фотографиях из личного архива Юрия Туева запечатлено именно то время. Рассматриваешь эти фото, и кажется, что с того времени прошла вечность.

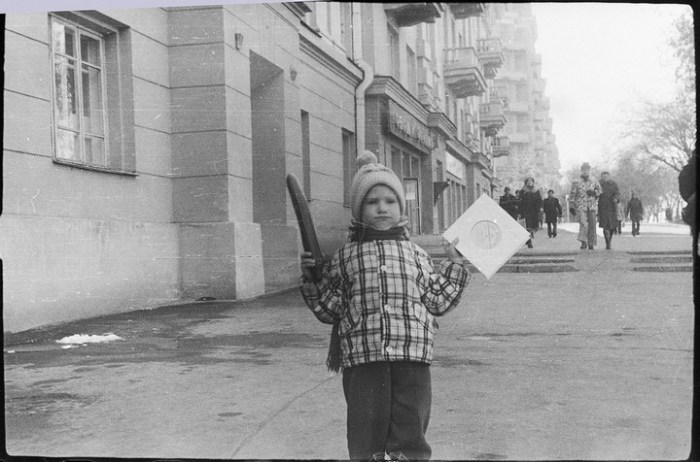

1. «Важное событие»

Праздничные демонстрации были важным и довольно позитивным событием в жизни трудящихся.

2. «Советская мода»

Большинство женщин на этой фотографии одеты практически в одинаковые пальто.

3. «Каждому по шапке»

Часто по головному убору можно было определить социальный статус советских граждан.

4. «Цех №7»

Чтобы все знали, что 7-й цех – самый лучший!

5. «Золотая улыбка»

Чем больше золотых зубов, тем шире улыбка и солиднее человек!

6. «Детские радости»

Новая пластинка со сказками станет развлечением на много вечеров.

7. «Модники»

Брюки клеш, кожаный пиджак и кепка из каракуля.

8. «Проверка на работе»

Присутствие контролирующего лица на объекте добавляло усердия подчиненным.

9. «Передача эстафеты»

Спортивные соревнования нередко устраивались прямо на улицах города.

10. «Во дворе»

Дружеские гуляния семьями были обычным делом.

11. «Усталость после работы»

Такую картину можно было часто наблюдать на субботниках.

12. «Весенний субботник»

Но сначала все же следовало усердно поработать.

13. «Участник соревнований»

Последние приготовления перед спортивным событием.

14. «Прогулка по городу»

Молодые женщины с детьми на фоне Дома быта – обязательного элемента каждого города.

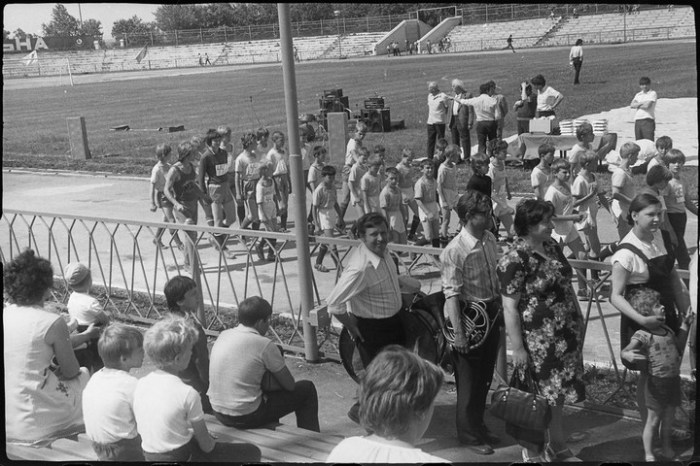

15. «Молодые спортсмены»

Юные участники спортивных соревнований и болельщики, большинство из которых, конечно же, — любящие и гордые родители.

16. «Хрусталь на стекле»

Чем больше хорошего хрусталя в серванте, тем богаче и солиднее считалась советская семья.

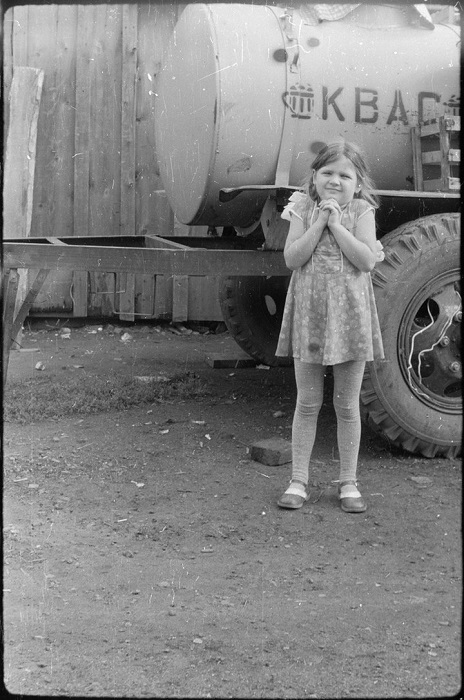

17. «Тот самый квас…»

Появление желтых бочек с квасом на улицах означало приближение лета.

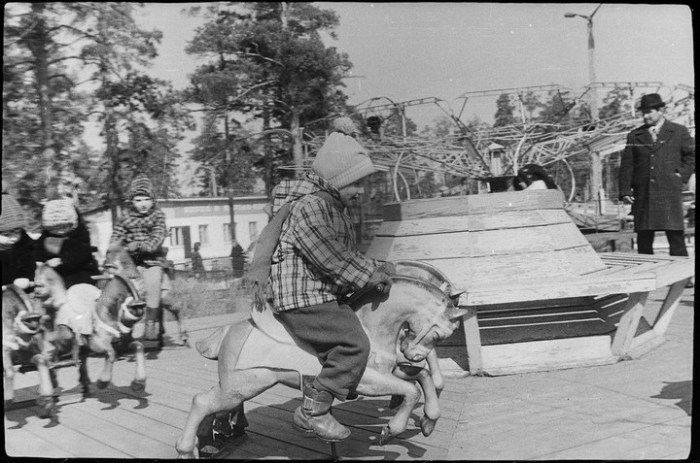

18. «Эх, прокачу!»

Карусель со скачущими лошадками – популярный советский детский аттракцион.

19. «Жаркое лето»

… и вкуснейшее мороженое «Пломбир» в вафельном стаканчике.

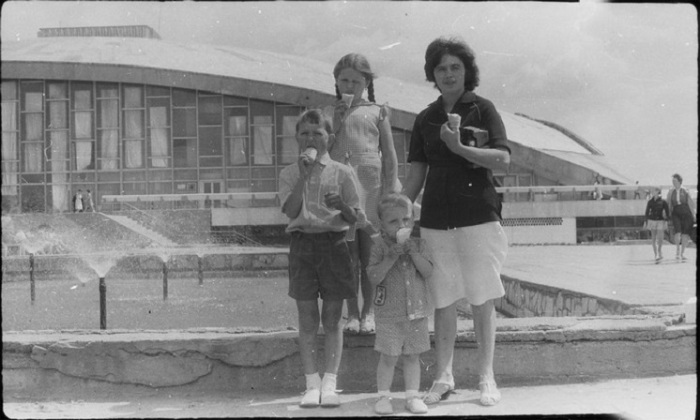

20. «У фонтана»

Семейный снимок во время летней прогулки.

21. «Знаменательный день»

Проводы в армию в Советском Союзе своим размахом уступали разве что свадьбе.

22. «Прощание у автобуса»

Служить в армии было почетным делом, поэтому «косили» только единицы.

23. «Последний привет из окошка»

«Вы только ждите…»

источник

«Советский суд – самый гуманный суд в мире!», — восклицал герой гайдаевской комедии. И всё же в советском Уголовном кодексе предусматривались наказания за преступления, о которых в других странах и не слышали. Интересно, но сегодня многие из статей того УК уже не актуальны. И причина не в том, что преступлений таких нет, просто отношение общества к подобного рода действиям радикально изменилось.

1. В Стране Советов нет нищих

Нищета в 1920-х.

Законодательство категорически запрещало гражданину в СССР бродяжничать или попрошайничать. Если человека задерживали за данное нарушение впервые, то он мог отделаться административным взысканием и предупреждением, но при повторном задержании меры были более суровыми. УК предусматривал для обвиняемого довольно строгое наказание. От исправительных работ сроком от 1 года до тюремного заключения до 2 лет.

Послевоенные нищие. «Где ты был?..» Автор фото Игорь Гаврилов.

Власти считали, что Российская Федерация дает много возможностей для каждого гражданина, поэтому нищим может стать только бездельник. Однако, несмотря на все, нищие в Советском Союзе все же были. Особенно много их стало после Великой Отечественной войны, когда многие люди просто лишились крова.

2. Тунеядцы — враги народа

Советский агитационный плакат.

Проживание за счет нетрудовых доходов более 4-х месяцев подряд строго каралось ст. 209 УК. Под нее попадала та категория людей, которые отказывались от общественно полезного труда. Реальный тюремный срок или исправительные работы более 4-х лет можно было получить за паразитический образ жизни.

Газетная статья, в которой обличали тунеядца Бродского.

Тунеядцами считали даже тех людей, которые решили жить за счет собственного хозяйства. Например, наказать могут простого работягу, если он, накопив определенную сумму денег, и соорудив личную птицеферму, уходит с предприятия и начинает жить на деньги, которые приносит ферма. Часто эту статью приписывали для политических преследований.

3. Спекулятны

У спекулятная есть ВСЕ!

Статья 154 УК приписывалась тем гражданам, которые скупали и продавали товар с целью наживы. В Советском Союзе это правонарушение называлось спекуляцией. За такие действия предусматривалось наказание до 7 лет тюремного заключения, причем с конфискацией имущества.

Сегодня достаточно сложно понять, в чем состоят противоправные действия этих граждан.

4. Самогонщики

Кадр из фильма *Самогонщики*

Сегодня изготавливать самогон для личных нужд абсолютно невинное занятие. Однако, в СССР за это можно было получить не только немаленький по тем временам штраф, до ста рублей, но и исправительные работы. В случае, если докажут, что самогон гнали с целью реализации, то статья 158 УК, предусматривала срок лишения свободы до 3-х лет, в лучшем случае можно было отделаться штрафом 300 рублей.

5. Вредительство

Измена Родине, саботаж, побег за границу, вооруженное восстание, нанесение ущерба промышленности страны и т.д. строго каралось на территории бывшего союза. Страшная 58- я статья привела к расстрелу многих невинных людей, которые случайно пообщались не с теми людьми. Наказанию подвергались все от высоких чиновников до простых работяг.

Саботаж и вредительство. Агитационный плакат.

С 1961 года эта статья была отменена, а на смену ей пришла 69 — я «Вредительство». Наказание за нанесение вреда сельскому хозяйству, и прочему достоянию страны грозило немаленькое наказание, от 7 до 15 лет лишения свободы, причем с конфискацией имущества. Обидно, когда под такую строгую статью попадал обычный рабочий человек, не имевший никакого злого умысла, а лишь по случайности допустивший какую-либо ошибку.

6. Гомосексуализм

Ещё в 20-е годы, до вступления этой статьи в силу, Советский Союз придерживался гей-толерантности, принимал участие в различных конгрессах, в страну приезжали основатели сексуальных реформ.

Записка Ягоды тов. Сталину.

Генрих Ягода, ставший инициатором этой статьи, доложил в Кремль, что педерасты, устраивая оргии по всей стране, не только развращают абсолютно здоровую молодежь, но и вербуют ее.

С 1934 года была введена в действие статья 121, которая предусматривала наказание за мужеложство. Считалось, что эти действия направлены против личности, и за них можно было получить до 5 лет тюрьмы. При наличии отягчающих факторов, срок могли увеличить до 8 лет.

В 1993 году статья за мужеложство была отменена в Советском государстве.

Источник:

По воспоминаниям бывших узников следственной тюрьмы известной как «Сухановка» или Спецобъект №110 там использовалось 52 разновидности пыток.

В 1938 году тюрьму оборудовали в помещении монастыря Святой Екатерины в Подмосковье. Подробный список «методов», которые использовались для получения нужных властям показаний, составила в книге «Сухановская тюрьма. Спецобьект 110» историк, исследователь ГУЛАГа Лидия Головкова.

Пытки

Самым простым методом, который использовался в пыточной тюрьме, были избиения заключенных, пишет исследователь. Избивать людей могли сутками без перерыва, посменно — следователи меняли друг друга, работали не покладая рук. Еще один довольно распространенный в то время способ получения показаний — испытание бессонницей: заключенного могли в течение 10 – 20 дней на долгое время лишать сна.

Были в арсенале палачей и более изощренные средства. Жертву во время допроса сажали на ножку табуретки таким образом, что при любом движении подследственного она входила в прямую кишку. Другим способом истязания была «ласточка» — заключенным связывали длинным полотенцем голову и ноги через спину. Вытерпеть такое невозможно, но людей в подобном состоянии держали часами.

Изобретательность следователей-садистов можно сопоставлять с изощренной фантазией маньяков из кино. Людям под ногти втыкали булавки, били дверями пальцы. Жертв террора сажали в так называемые «салотопки» — карцеры, где поддерживали высокую температуру. Пытали заключенных и в бочках с холодной водой. Следователь мог наполнить графин своей мочой и заставлять пить жертву.

Свидетельств о том, что кто-либо выдерживал нечеловеческие мучения, практически нет. В тюрьмах ломали бывалых военных. Генерал Сидякин после истязаний сошел с ума: Головкова пишет, что он начал выть и лаять по-собачьи. Многих после допросов отправляли на принудительное лечение в психиатрические больницы. По документам известен один случай, когда заключенный уцелел в спецучреждении и выдержал пытки. Михаил Кедров, бывший чекист, который пожаловался на злоупотребления в органах, прошел через пыточную тюрьму, не сознавшись в обвинениях. Это помогло ему на суде — его оправдали. Правда уйти от сталинских палачей ему не удалось: после начала Великой отечественной войны его расстреляли без возобновления следствия по приказу Лаврентия Берии.

Машины-убийцы

Комиссар госбезопасности часто лично издевался над жертвами. Перед расстрелами заключенных он приказывал своим подручным избивать их. Перед уходом на тот свет заключенному должны были «набить морду», видимо это доставляло главному сталинскому палачу какое-то особенное удовольствие. Лаврентий Берия появлялся лично на спецобъекте, в тюрьме у него был свой кабинет, из которого персональный лифт спускался в помещения для пыток.

Известны и примеры когда нацистские палачи применяли у себя опыт советских «коллег». В НКВД придумали специальные автозаки, которые были самыми настоящими машинами убийства. Выхлопная труба в них направлялась внутрь, заключенные умирали при перевозке, а тела убитых сразу отвозились в крематории. Данный метод гитлеровцы применяли в концентрационных лагерях.

источник