Русь

Матерщина сопровождает Русь с момента ее зарождения. Меняются власти, социальные формации, культура и сам русский язык, но мат остается неизменным.

Родная речь

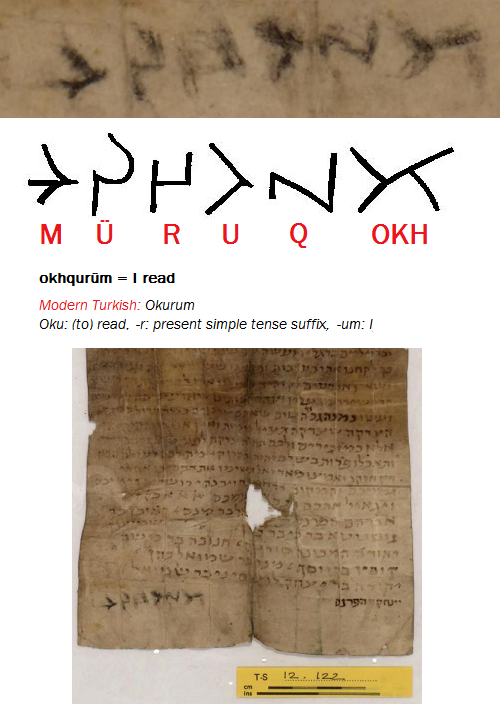

Практически весь XX век господствовала версия, что слова, которые мы называем матерными, попали в русский язык от монголо-татар. Однако это заблуждение. Матерщина встречается уже в новгородских берестяных грамотах, датируемых XI веков: то есть задолго до рождения Чингисхана.

Бунт против матриархата

Понятие «мат» довольно позднее. На Руси испокон веков его называли «лая матерная». Надо сказать, что изначально матерный язык включал в себя исключительно употребление слова «мать» в вульгарном, сексуальном контексте. Слова же, обозначающие детородные органы, которые мы сегодня относим к мату, не относились к «лае матерной».

Существует десяток версий функции мата. Одни ученые предполагают, что матерщина появилась на рубеже перехода общества от матриархата к патриархату и изначально означала властное утверждение мужчины, который, пройдя обряд совокупления с «матерью» рода, публично объявлял об этом соплеменникам.

Пёсий язык

Правда, предыдущая версия никак не объясняет употребление слова «лая». На этот счет существует другая гипотеза, согласно которой «матерщина» имела магическую, защитную функцию и называлась «пёсим языком». В славянской (и индоевропейской в целом) традиции собаки считалась животными «загробного» мира и служили богине смерти Морене. Пёс, служивший злой ведьме, мог обернуться человеком (даже знакомым) и прийти со злыми помыслами (навести сглаз, порчу или даже убить). Так вот, почувствовав неладное потенциальная жертва Морены, как раз и должен был произнести защитную «мантру», то есть послать его по «матушке». Это было свое время разоблачение злого беса, «сына Морены», после которого он должен был оставить человека в покое.

Любопытно, что даже в XX веке в народе сохранилось поверье, что «матерщина» отпугивает чертей и материться имеет смысл даже «ради профилактики», не видя прямой угрозы.

Призвание блага

Как уже говорилось, древнерусские слова, обозначающие детородные органы, стали относить к «матерщине» значительно позднее. В языческую эпоху эти лексемы были общеупотребительны и не имели бранной окраски. Все изменилось с приходом на Русь христианства и началом вытеснения старых «поганых» культов. Слова сексуальной окраски были заменены на «церковнославинизмы: совокупляться, детородный уд, член и т.д. На самом деле в этом табуировании было серьезное рациональное зерно. Дело в том, что употребление прежних «терминов» было ритуализировано и связано с языческими культами плодородия, специальными заговорами, призывами блага. Кстати, само слово «благо» (на старом славянском — «болго») обозначало «много» и применялось в начале именно в «сельскохозяйственном» контексте.

Церкви потребовалось много веков, чтобы свести аграрные обряды к минимуму, однако «плодородные» слова так и остались в виде «реликтов»: правда, уже в статусе ругательств.

Цензура императрицы

Есть еще одно слово, которое несправедливо сегодня относят к матерщине. В целях самоцензуры, обозначим его «словом на букву «Б». Эта лексема спокойно существовала в стихии русского языка (его даже можно встретить в церковных текстах и официальных государственных грамотах), имея значения «блуд», «обман», «заблуждение», «ересь», «ошибка». В народе часто это слово применяли к распутным женщинам. Возможно, во времена Анны Иоанновны это слово стало употребляться с большей частотой и, вероятно, в последнем контексте, потому что именно эта императрица наложила на него запрет.

«Блатная» цензура

Как известно, в уголовной, или «блатной», среде матерщина жестко табуирована. За неосторожно оброненное матерное выражение заключенного может ждать куда более серьезная ответственность, чем административный штраф за публичную нецензурную брань на воле. Почему же «уркаганы» так не любят русский мат? Прежде всего, что матерщина может представлять угрозу для «фени» или «блатной музыки». Хранители воровских традиций хорошо понимают, что если мат вытеснит арго, то следом потеряют свой авторитет, свою «уникальность» и «исключительность», а главное власть в тюрьме, элита уголовного мира – иными словами начнется «беспредел». Любопытно, что уголовники (в отличие от государственных мужей) хорошо понимают, к чему могут привести любая языковая реформа и заимствование чужих слов.

Ренессанс мата

Сегодняшнее время можно назвать ренессансом матерщины. Этому способствует бум социальных сетей, где народ получил возможность материться публично. С некоторыми оговорками, мы можем говорить о легитимизации нецензурной брани. Появилась даже мода на матерщину: если раньше она была уделом низких слоев общества, то теперь к «смачному словцу» прибегают и так называемая интеллигенция, креативный класс, буржуазия, женщины и дети. С чем связано подобное возрождение «лаи матерной», сказать сложно. Но можно смело утверждать, что урожаи это не повысит, матриархат не победит, бесов не изгонит…

Историки до сих пор спорят даже насчет того, было ли монголо-татарское иго. Спорят и о том, как оно повлияло на русское государство. Какие последствия имел этот почти трехсотлетний период русской истории.

Разорение городов

Прямым следствием монголо-татарского нашествия стало потеря множества русских городов и сел. Разорение было колоссальным по своим масштабам. 14 городов так и не было восстановлено. Так, Старая Рязань, столица Великого Рязанского княжества, один из древнейших и крупнейших русских городов был в 1237 году уничтожен. Все его постройки, включая храмы, войска Батыя сравняли с землей. Сегодня Старая Рязань, называемая также «Русской Троей» является крупнейшим археологическим городищем на территории России. Его площадь больше 60 гектаров.

Удар по ремеслам

Серьезный урон монголо-татарское нашествие принесло русским ремеслам. Историк Борис Рыбаков писал: «Русь была отброшена назад на несколько столетий, и в те века, когда цеховая промышленность Запада переходила к эпохе первоначального накопления, русская ремесленная промышленность должна была вторично проходить часть того исторического пути, который был проделан до Батыя».

Русских ремесленников уводили в Карокорум и Сарай, при этом ордынцы проводили отсев «кадров» — забирали лучших — оружейников, ювелиров, гончаров, мастеров стекольного дела. Русь в своем социально-экономическом развитии была отброшена назад. Население мигрировало на северо-восток, в район междуречья Оки и Северной Волги, при этом все торговые пути контролировали ордынцы.

Возвышение Москвы

В середине XIII века из обширного Переславльского края в самостоятельные владения выдвинулись Москва и Тверь, а в начале XIV столетия эти города выступали уже в качестве основной политической и хозяйственной силы северо-восточной Руси. Со смертью великого князя Андрея Александровича (1304 года) началась затяжная и упорная борьба между Москвой и Тверью.

В ход шли разные методы — от прямого военного до дипломатического. Третьей силой в противостоянии городов выступала Орда. Наконец,

15 августа 1327 года в Твери вспыхнуло антиордынское восстание. Чол-хан был сожжен заживо вместе с дворцом, а все находившиеся в Твери татары, включая ордынских купцов, были перебиты.

Ответом на восстание стала карательная экспедиция во главе с пятью ордынскими темниками, в которой также принимал участие московский князь Иван Калита – давний соперник Твери в борьбе за Владимирский великокняжеский стол. Ситуация как нельзя лучше подходила для того, чтобы Москва утвердила свое главенство на Руси. Именно тогда, по предположению некоторых исследователей, новый великий князь Иван Калита из рук Узбека получил знаменитую шапку Мономаха, как символ союза Москвы и Орды.

Смена элит

По мнению некоторых историков, в частности Игоря Данилевского, одним из важнейших последствий монголо-татарского ига стала «смена элит». От нашествия пострадала старшая дружина, которая, по сути являлась боярством того времени. На смену её пришла малая дружина, люди, которые не были по происхождению боярами, а были холопами, милостниками, то есть людьми, продвигавшимися по «служебной лестнице» благодаря благорасположению князя. Данилевский отмечает, что в XV-XVI веках не было ни одного боярского рода, который бы восходил к более ранним боярам. То есть это было новое боярство, с другим ментальностью. Кроем линии Рюриков-Гедеминовичей все генеалогии были искусственными.

Ответ Западу

Кроме негативных и трагических последствий монголо-татарского нашествия можно отметить и то, что в определенные исторические моменты ордынцы помогали русским князьям. Так, Александр Невский, заручившись поддержкой монголов и застраховав свои тылы, смог выдворить с северо-западной Руси шведов и немцев. Скорее всего, участвовали ордынцы и в Ледовом побоище. Польский историк немецкого происхождения Рейнгольд Гейденштейн (1556-1620) писал, что Александра Невского к битве подтолкнул монгольский хан Бату (Батый) и отправил ему в подмогу свой отряд. В 1241 году войска Бату также нанесли поражение тевтонским рыцарям в битве при Легнице, а 1269 году монгольские отряды помогали новгородцам защищать стены города от нашествия крестоносцев. Орда встала на сторону Невского в его конфликте с русской знатью, а тот в свою очередь помогал решать ей междинастические споры.

Смена психологии власти

По мнению Игоря Данилевского важнейшим последствием ига стало изменение психологии власти. Смена социальных структур в годы ордынского протектората позволила продолжить процесс, начатый ещё Андреем Боголюбским, которого историк Ключевский называл «первым великороссом» — процесс установления единоличной власти, монархии деспотического типа. Эта политическая система, развивавшаяся на северо-востоке Руси, хорошо укладывалась в ту систему, которая существовала в монголольской империи.

Первым сохранившимся аутентичным документом Киевской Руси было письмо, написанное на иврите. К концу XIX века в России уже проживало пять с половиной миллионов евреев, что составляло 80 процентов от их общего числа в мире.

Новые гипотезы

До последнего времени главной версией того, как евреи оказались в Восточной Европе была Рейнская гипотеза, согласно которой восточноевропейские евреи произошли от потомков израильско-ханаанейских племен, мигрировавших со Святой земли под влиянием исламской экспансии в VII веке на территории среднего течения Рейна. До этого здесь уже были небольшие общины, переселившиеся на эти земли в позднеримкую эпоху.

Далее, уже в начале XV века большая группа евреев мигрировала на Восток.

Однако последние крупные исследования геномов, проведенные американским генетиком доктором Эраном Элхаиком из Университета Джона Хопкинса показали, что генентическая карта еврейских общин далеко не монолитна, более того, в ней доминируют южноевропейские и кавказские предковые сигнатуры с небольшой примесью ближневосточных. Исследование доктора Элхаика было опубликовано в журнале Genome Biology and Evolution.

Схожие исследования проводились и другими учеными. В 2013 году 17 исследователей из 12 научных организаций изучили больше 3,5 тыс. митохондриальных ДНК у евреев из Европы, с Кавказа и из стран Ближнего Востока и пришли к выводу, что больше 80% из них происходят из Старого Света, а не из Передней Азии и не с Кавказа.

По мнению автора исследования англичанина Мартина Ричардса (центр по изучению археогенетики Университета Хаддерсфилда) и его коллег, среди которых есть и российские ученые из Института общей генетики РАН Сергей Рычков и Оксана Наумова, это говорит о том, примерно 2000 лет назад большая группа евреев мигрировала из Палестины, причем это были приемущественно мужчины, что важно, поскольку принадлежность к еврейству передается по материнской линии.

Таким образом, на сегодняшний день можно говорить, что еврейская миграция на территории России шла, во-первых, в несколько этапов, во-вторых, шла из разных мест: с территории Палестины и с территории Хазарского каганата, причем число палестинских евреев было меньшим.

Первые евреи на будущей территории Руси

Первые евреи на будущей территории Руси появились ещё в I-II веках. Они жили в греческих островных колониях. Об этом свидетельствует найденная в Тамани могильная плита еврейского воина, датируемая I веком, а также многочисленные памятники с еврейской символикой еврейской символикой (изображения меноры, шофара, лулава и этрога).

Также известно, что значительное количество евреев проживали в Боспорском царстве ещё в конце IV века, это были потомки участников восстания Бар-Кохбы и тех, кто был изгнан во времена ассирийского и вавилонского пленений.

В VII веке Таманский полуостров был крупным центром сосредоточения евреев. Об этом говорит запись византийского хрониста Феофана, которую он сделал в 671 году:

«… в городе Фанагория и его окрестностях около живущих там евреев проживают также и многие другие племена».

Исследователь истории евреев Восточной Европы Юлий Бруцкус писал, что часть палестинских евреев из Персии через Дербентский проход мигрировала на нижнюю Волгу, где в VIII веке появился город Итиль — столица Хазарского каганата. Как известно, одной из религий каганата во второй половине VIII-начале IX века стал иудаизм, который там прижился очевидно под влиянием еврейских общин. В то время еврейские купцы-раданиты по покровительством хазарских правителей занимались торговлей и контролировали оборот меха, оружия, шелка и пряностями между Западом и Востоком.

После распада Хазарского каганата евреи были вынуждены мигрировать на запад. Это подтверждают летописи 1117 года о переселении хазар из Белой Вежи (Саркела) под Чернигов, а также многочисленные топонимы вроде Жидово, Жидичев, Жидова вила, Козари, Козара, Козарзевек на территории Древней Руси и Польши.

Евреи в Киевской Руси

Ещё в ранний период Киевской Руси еврейские общины были уже в Смоленске, Чернигове, Перемышле и Владимире-Волынском. Сведения о них содержатся в документах XI-XIII веков. В Киеве также в это время была значительная хазарско-еврейская колония. В летописях Киевской Руси есть упоминания о Жидовском квартале и Жидовских воротах.

Одна из древнейших аутентичных рукописей Киевской Руси, так называемое Киевское письмо, было написано на иврите. Это было рекомендательное письмо, выданное Яакову бен Ханукке иудейской общиной Киева. Оно датируется X веком.

Есть и другие исторические подтверждения активности иудейского населения Киевской Руси в X-XII веках. Так, в 1094 и 1124 годах в Киевской Руси были составлены комментарии к Пятикнижию. В 1156 году греческий монах Феодосий упоминал о живших в Киеве караимах. Киевский раввин конца XII века Моше бен Я‘аков из Киева был лично знаком с французским раввином Я‘аковом Тамом и состоял в переписке с главой багдадской иешивы Шмуэлем бен Али ха-Леви Гаоном (он умер около 1194 года), главой иешивы в Багдаде. Посетивший Киев в 1173 году Биньямин из Туделы назвал его «великим городом».

Черта оседлости

Термин «черта оседлости» имеет сегодня негативный подтекст, а часто и воспринимается неверно, как какая-то демаркационная узкая граница. Определимся с терминами. Чертой оседлости называлась граница территории Российской империи, за пределами которой с 1791 по 1915 годы запрещалось постоянное проживание евреев. Важно понимать, что это не была узкая полоска земли, территория черты оседлости составляла 1,224,008 кв. км, то есть это была целая страна, которая по площади больше, чем территория Молдовы, или Белоруссии, или Украины. Для сравнения: территория Израиля: 22 072 кв. км.

Известно, что Наполеон, набирая ополчение, обратился к евреям Франции: «Кто вы, граждане, или изгои?».

Евреи, проживавшие в черте оседлости на территории Российской империи крайне редко шли на сотрудничество с Наполеоном, восприняв нашествие как угрозу своей культуре, традициям и вере, то есть изгоями они себя не ощущали, а стали активно помогать русской армии в борьбе с захватчиками.

Черта оседлости была не только формой дикриминации (причем не по национальному, а по религиозному принципу), но ещё и формой защиты еврейского общества от внешних влияний.

Евреев долго не брали в армию, они не платили налогов. Им разрешались многие виды деятельности, в том числе винокурение, пивоварение, разрешалось работать ремесленникками и мастеровыми.

После появления черты оседлости не все евреи были ограничены в правах. Исключение делалось для евреев неиудейского вероисповедания, для купцов первой гильдии, дантистов, провизоров, фельдшеров, механиков, тех же винокуров и пивоваров, лиц, окончивших ВУЗы, приказчиков евреев-купцов 1-й гильдии.

Разделы Польши

Самая большая часть евреев оказалась в Российской империи после разделов Польши (1772-1794). После первого раздела Речи Посполитой в 1772 году на территории России оказалось около 200 тысяч евреев. Российская власть учла специфики традиции. За евреями было сохранено право на публичное отправление веры и владение собственностью. Сенатским указом 1776 было узаконено существование кагала.

Ограничивать в правах евреев начала Екатерина Вторая, но до реакционизма конца XIX века и погромов было ещё далеко.

В 1795 черта оседлости включала уже 15 губерний: Волынскую, Екатеринославскую, Киевскую, Подольскую, Полтавскую, Таврическую, Херсонскую, Черниговскую (современная Украина), Витебскую, Гродненскую, Минскую, Могилевскую (современная Беларусь), Виленскую, Ковенскую (современная Литва) и Бессарабскую (современная Молдова).

Евреи в России к концу XIX века

Немного статистики. В конце XIX века, в 1897 году в мире было 7,5 миллионов евреев, 5, 25 миллиона из них проживали на территории Российской империи. Из них 3,837 млн. жили в Европейской России, 105 тыс. евреев — на Кавказе, в Сибири и Центральной Азии.

Евреи составляли свыше 50% городского населения Литвы и Белоруссии. В городах Украины проживало: русских — 35,5%, евреев — 30%, украинцев — 27%.

источник

Впервые о русской бане упоминается в «Повести временных лет». Это X век. Но некоторые историки считают, что баня на Руси появилась намного раньше, в V–VI веках.

Издревле она считалась сакральным местом, где одновременно господствуют четыре стихии: вода, огонь, земля и воздух. Они очищают человека не только физически, но и духовно.

Русская баня кардинально отличается от европейских и азиатских — высокой температурой жара и таким неотъемлемым атрибутом — как березовый веник. Русский банный ритуал приводил в шок приезжающих иностранцев, которые называли происходящее действо пыткой и самоистязанием.

Когда англичане попали на Русь через Север, то отметили, что эти варвары топят избы «по-черному», потом в них семьями купаются, истязая друг друга хворостинами, а затем с гиканьем бросаются в речку или пруд.

Первыми русскими банями были влазни по-черному. Печь там была без трубы. Дым и копоть поступали непосредственно в парилку. Стены и потолок моментально становились закопченными, черными — что и дало название таким баням.

Парились в них лишь после того, как хорошо проветрят. Открывали все окна и двери, чтобы дым уходил наружу. Позже стали ставить печи с дымоходом. И такие бани назывались белыми. Парились на Руси и в обычных домашних печах. У них были просторные устья – почти полтора метра глубиной и около полуметра высотой. После приготовления еды, из теплой печи убирали золу, смывали копоть, настилали солому. Ставили кадку с горячей водой, чтобы сбрызгивать свод печи, залезали внутрь, ложились и парились.

На Руси баней пользовались все: и князья, и знатные люди, и простой народ.

Без бани не обходилось ни одно торжество. Так, после рождения ребенка это событие обязательно нужно было «обмыть» в бане. Без нее не обходился и свадебный обряд. Накануне бракосочетания невеста с подругами ходила в баню. Соответственно, и жених с друзьями посещал парную. На следующий день после свадьбы молодожены также шли в баню. По выходе из нее — их встречала сваха и угощала жареной птицей и «банником» — хлебом, которым мать невесты благословляла к венцу молодых.

Иностранцев поражало, что русские предпочитают баню в качестве места общения. Как писал курляндец Яков Рейтенфельс, «русские считают невозможным заключить дружбу, не пригласив в баню и не откушав затем за одним столом».

Практически в каждом доме на Руси была своя баня, которая топилась раз в неделю. Суббота считалась банным днем. Не работали даже присутственные места. Постройка бань разрешалась всем, у кого имелось достаточно земли. Указ 1649 г. предписывал ’мыльни строить на огородах и на полых местах не близко от хором’, чтобы избежать пожаров. В домашних банях мылись всей семьей.

Олеарий (немецкий ученый 1603-1671 гг.), совершивший путешествие в Московию и Персию в 1633-1639 гг., писал, что «русские могут выносить сильный жар, от которого они делаются все красными и изнемогут до того; что уже не в состоянии оставаться в бане, они выбегают голые на улицу, как мужчины, так и женщины, и обливаются холодной водой, зимою же, выбежав из -бани на двор, валяются в снегу, трут им тело, будто мылом, и потом снова идут в баню».

Однако дворяне и богатые люди отдавали предпочтения не домашним, а большим общественным баням, где люди всякого возраста и пола также парились и мылись вместе. Многие «просветители» и «моралисты» того времени называли общие бани главным очагом разврата. Хотя и в Европе в то время совместный помыв мужчин и женщин был делом обычным.

Но свобода нравов и отношений, царившие в русских банях, приводила иностранцев в удивление. По их мнению, русские были совершенно лишены ложной стыдливости, присущей — как они говорили — каждому цивилизованному (то есть европейскому) человеку. В бани приходили семьями, с малыми детьми. Здесь же, в общем зале, работали гулящие девки, именуемые растиральщицами. Для состоятельных клиентов всех сословий специально имелись отдельные кабинеты и закутки.

Только после Указа Екатерины Великой совместный «помыв» был запрещен. В 1743 году бани разделили на женские и мужские. К XIX веку в крупных городах появились дорогие, богато обставленные бани с хорошей обслугой и прекрасными буфетами.

Но самыми знаменитыми и роскошными были Сандуновские бани в Москве. В этом банном дворце бывал весь цвет российского дворянства и куда с удовольствием стали ходить иностранцы.

В 1992 году Сандуны были объявлены памятником архитектуры и взяты под охрану государства. Русские парные бани за границей не прижились. Но иногда в Европе можно увидеть указатель с названием местечка несущем в себе слово banya.

источник

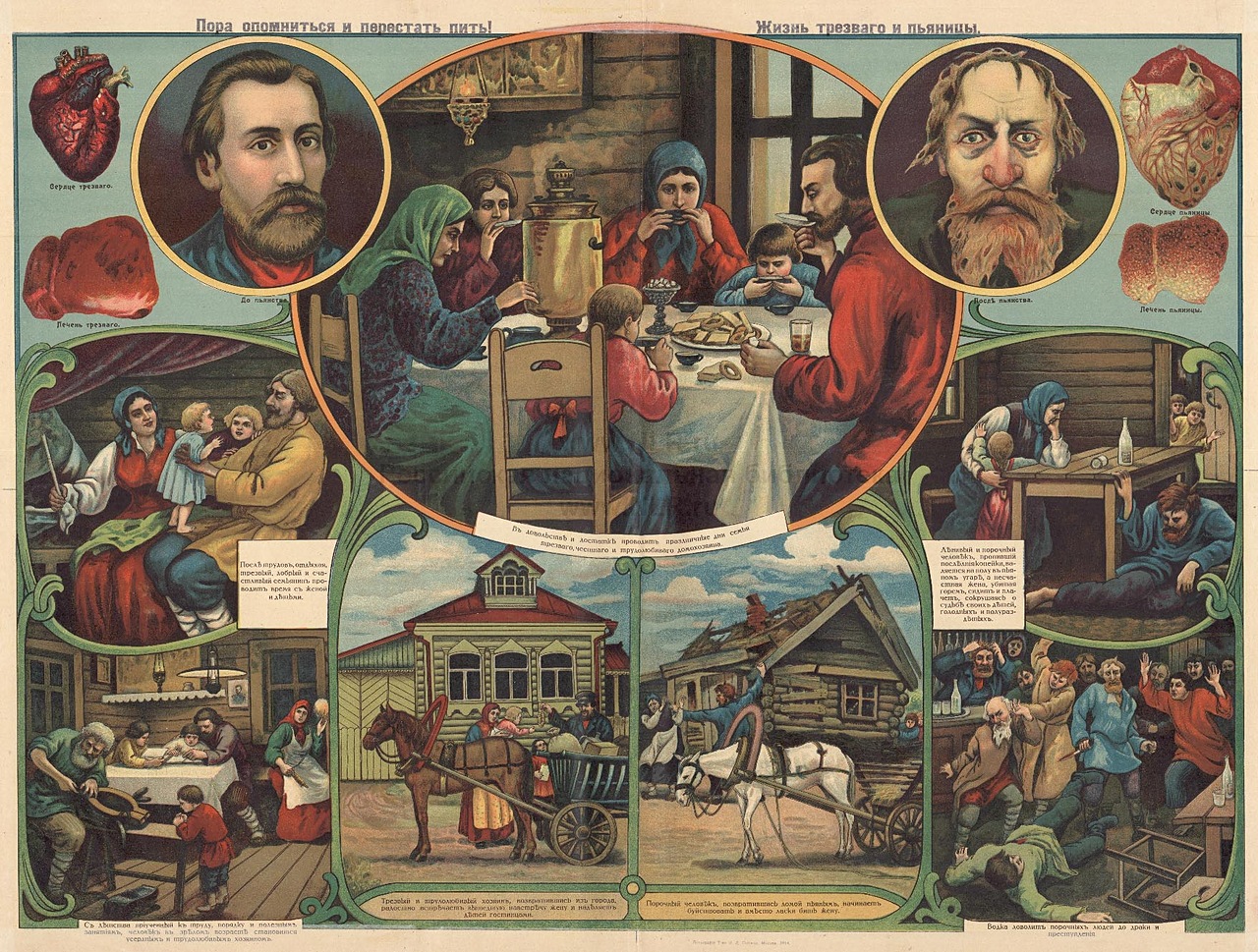

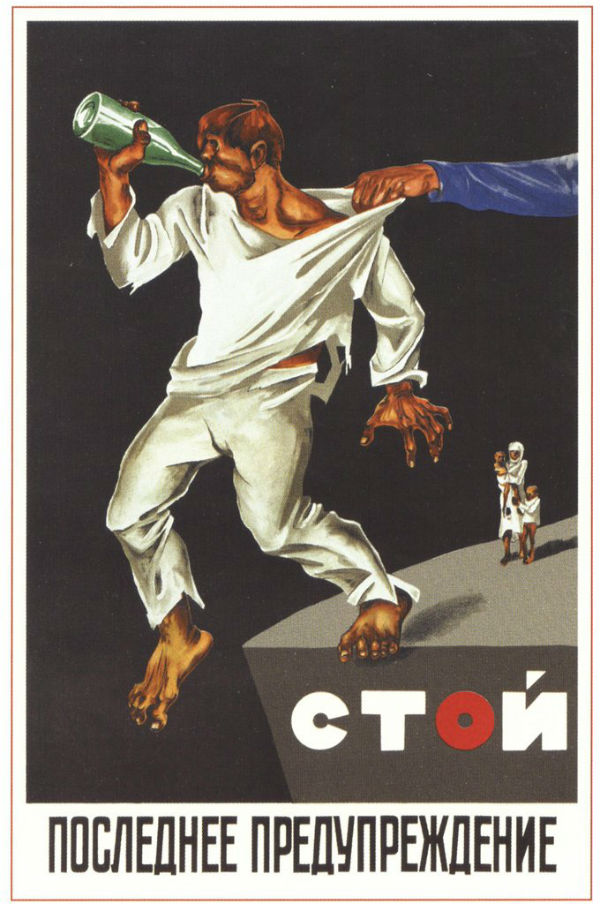

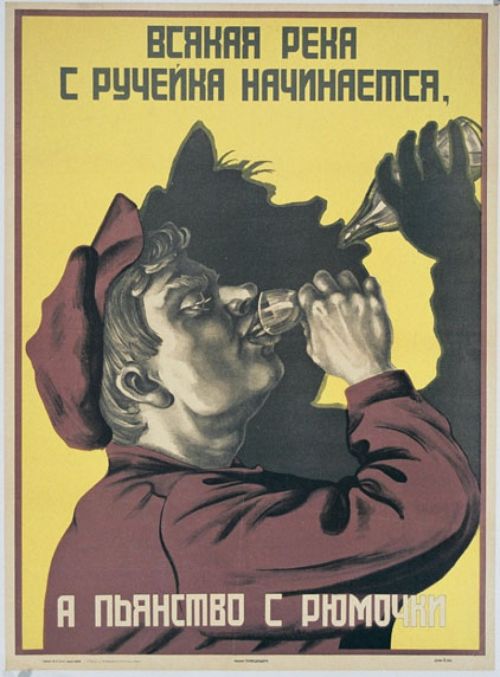

24 июля 1990 года, после пяти лет не слишком успешной борьбы с пьянством, были официально отменены ограничения на продажу алкоголя. Считается, что именно это привело к очередной алкоголизации страны. Кто виноват?

Во всём виноват царь Пётр

Действительно, многие историки приписывают «лавры» популяризатора обильного употребления алкоголя первому русскому императору. «Прорубание окна в Европу» изрядно опустошило государственную казну. Нефть и газ еще не были востребованы, поэтому царь решил привлечь «инвестиции» от русского народа. Взамен на водку, которую Пётр привез из Швеции. «Народные инвестиции» довольно быстро потекли в казну, а царь, обнаружив золотую жилу, установил государственную монополию на алкогольный бизнес. От «водочной иглы» Россия уже не откажется никогда. Попытки «трезвления сверху» (1914 и 1986 годы) заканчивались революциями и распадом страны.

Во всём виновата Екатерина II

Доля правды здесь есть. В 1765 году императрица своим указом ввела вместо государственной монополии на алкоголь так называемую откупную систему. Иными словами Екатерина II отдавала за живые (выплаченные вперёд) деньги в «аренду» печень русского народа ловким частным предпринимателям. Те, разумеется, старались максимально отработать выплаченные за «лицензию» средства.

Во всём виноват Сталин

22 августа 1941 года Государственный Комитет Обороны СССР принял постановление № 562 о выдаче красноармейцам и начальствующему составу войск передовой линии действующей армии начиная уже с 1 сентября 41-го водки крепостью 40 градусов в количестве ста граммов в день на человека. В 1942 году за декабрь было выпито 5 млн. 691 тыс. литров водки, за тот же месяц 1943 года — 5 млн. 665 тыс. литров. Многие фронтовики вспоминали, что, как правило, дело 100 граммами не ограничивалось – порой счёт шёл на литры: из-за «отказников-трезвенников. По окончанию войны миллионы фронтовиков так и не смогли избавиться от привычки ежедневно употреблять «наркомовские 100 грамм».

Во всём виноват климат

До 65 % территории России находится в зоне вечной мерзлоты. Да и остальные «проценты» не могут похвастаться субтропическим климатом. По сути дела, миллионы российских граждан постоянно находятся в экстремальных условиях. Разумеется, алкоголь, который, как известно, расширяет сосуды, самое доступное и дешевое средство для выживания и нормального функционирования в таких условиях. Правда, с серьёзным побочным эффектом. Надо добавить, что, по исследованиям ученых, потребление алкоголя при низких температурах усиливает действие алкоголя: внешний холод равносилен удвоенной дозе алкоголя.

Во всём виноват стресс

Исследования говорят, что россияне – самые несчастливые и недовольные люди на планете. Суровый климат, вечные материальные проблемы и борьба за выживание не способствует хорошему настроению. По сути дела, алкоголь самый дешевый антидепрессант, а собутыльники – самые доступные психологи.

Во всём виноваты русские женщины

Есть конспирологическая, немного экзотическая теория, что существует какой-то тайный заговор русских женщин против русских мужчин. Якобы, идет тайная гендерная война, в которой русские женщины (несознательно или подсознательно) пытаются истребить соотечественников-мужиков и установить доисторический матриархат, который когда-то был на территории России. Одним из главных орудий, инструментов манипуляций, выступает водка. Многие зарубежные этнопсихологи, специалисты по России, очень удивлялись, почему россиянки никак не контролируют злоупотребление алкоголем своих супругов и сыновей, а порой даже и поощряют с помощью водки. Некоторые специалисты объясняли это как раз сознательным созданием женщиной почвы для манипуляцией родными.

Во всём виновата русская душа (народный менталитет)

Русский человек, вероятно, самый сострадательный в истории мировой цивилизации. Не случайно Владимир Даль писал: «Не может же русский человек быть счастлив в одиночку, ему нужно участие окружающих, а без этого он не будет счастлив». Но до всемирного счастья пока еще слишком далеко, поэтому и пьем…

источник

Понять, замужем девушка или нет можно по кольцу или через страницу в социальной сети. Раньше же отличительных признаков было намного больше. Мы расскажем, как можно было легко и быстро узнать статус незнакомой девушки на Руси.

По головному убору

Головной убор на Руси был не только защитой от солнца, холода и всего остального, но и служил индикатором статуса. Незамужние девицы могли ходить с непокрытой головой или же с головным убором, оставлявшим открытой макушку (порой, даже в церкви). Поскольку все у девушки было скрыто многослойной одеждой, открытая «макушка» была призвана подчеркнуть ее красоту, на радость добрым молодцам. После того как девица выходила замуж, голову покрывали женским убором. В X-XI веке убор замужней женщины назывался «повойником», напоминал головное полотенце. В XV-XVI вв. женщины стали носить «убрус» — вышитое белое или красное полотно, концы которого богато украшались жемчугом и спускались на плечи, грудь и спину.

По венцу

Венцы на Руси носили исключительно девушки, поэтому венец — символ девичества. Венец представлял из себя обруч из кожи или бересты, обтянутый тканью и богато украшенный (бусами, косточками, пластинками, вышивкой, речным жемчугом и каменьями). Иногда венец мог иметь три или четыре зубца и съемную переднюю часть, которая называлась очельем. Выходя замуж, девица прощалась со своим венцом или его похищал жених. Само слово «венец» происходит от русского «венить», то есть «заниматься жатвой». Жатва — вечная забота хлеборобов, а потому брачащийся получал помощницу «на вено» («на жатву»), за что и должен был заплатить родителям выкуп, так как они своей помощницы лишались. Отсюда же и участие венка в обряде венчания.

По серьгам

На Руси была традиция, связанная с ношением сережек: у девиц и замужних они отличались по форме и размеру. Первые серьги дочь получала от отца в подарок в пять лет, эти серьги женщины хранили всю жизнь. Незамужние носили вытянутые серьги простой формы, практически без декора. Серьги замужней женщины были дороже, сложнее, богаче – по статусу.

По косе

Как только девочка на Руси достигала определенного возраста, она начинала носить строго определенную прическу — косу, сплетенную обычно из трех прядей. Первая коса – новая взрослая жизнь. Вместе с косой полагалась другая, не детская, а женская одежда. Коса – девичья краса, считалась главным внешним достоинством девицы. Хорошие, густые волосы высоко ценились, поскольку говорили о силе и здоровье. Те, у кого не получалось отрастить толстую косу, прибегали к гнусному обману — вплетали в свои косы волосы из конских хвостов. Если девушка носила одну косу – означало, что она в «активном поиске». Если в косе у девицы появлялась лента, то статус девицы означал – «на выданье». Как только у нее появлялся жених, и уже было получено благословение на брак со стороны родителей, то вместо одной ленты появлялись две, и они были вплетены не от основания косы, а от ее середины.

Это был сигнал для остальных ухажеров, что их дальнейшие усилия напрасны, поскольку девушка и ее семья уже определились с кандидатом в мужья.

В торжественных случаях девушки на выданье носили волосы распущенными. К причастию в церковь, на праздник, под венец девушка шла «космачом». В таких случаях в богатых семьях приветствовалась завивка волос.

Перед свадьбой подруги с плачем расплетали невесте волосы, и она прощалась с привычной прической как с символом беззаботного девичества. По вступлении в замужество девушке заплетали две косы, которые потом укладывали вокруг головы, как корону, — намек на ее новый, более высокий семейный статус. Покрытая голова – документ о замужестве. Теперь никто, кроме мужа, не мог видеть её волосы и снять с неё головной убор.

Если девушка обрезала косу самостоятельно, то, скорее всего, она оплакивала погибшего жениха, и обрезание волос было для нее выражением глубокой скорби и нежелания выходить замуж.

Подписаться на новые видео ->

По орнаменту и цвету одежды

Орнамент на одежде многое мог рассказать о его владельце. Так, например, в Вологодской области, дерево изображалось на рубашках беременных женщин. Курицу вышивали на одежде замужних, белых лебедей — у незамужних девушек. Сарафан синего цвета носили незамужние девушки, готовящиеся к свадьбе или старушки. А вот, например, красный сарафан надевали те, кто только что вышел замуж. Чем больше времени прошло после свадьбы, тем меньше красного цвета женщина использовала в своей одежде. Что значила рогатая лягушка на рисунке передника? Рога — это символ плодовитости, подтверждение того, что эта девушка может родить. А лягушка — это символ роженицы, в состояние которой стремилась попасть каждая уважающая себя девушка того времени. Так что, рогатая лягушка указывала, что перед тобой девушка, желающая первенца.

По юбке

Основой женского костюма являлась рубаха. От мужской она отличалась только длиной — до ступней. Но в одной рубахе ходить считалось неприлично – поверх нее надевали более плотные одежды. Незамужние девицы носили запону — холщевый прямоугольный кусок ткани, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Запона по бокам не сшивалась, была короче рубахи и на¬девалась поверх нее. Запону всегда подпоясывали.

Замужние женщины носили поверх рубахи паневу (или поньку) — юбку, не сшитую, а запахнутую вокруг фигуры и закрепленную вокруг талии шнуром — гашником. Куда лучше спрятать? – за гашник! — это с тех пор еще. Впервые поньку надевали в день венчания или сразу после. Девушка символично прыгала с лавки в панёву — это символизировало ее согласие на брак. Завязывали на ней панёву родители, или брат. Если девушка не выходила замуж, она всю жизнь ходила в запоне, панёву надеть не могла.

По обручальному кольцу

Если была возможность приблизиться к женщине настолько близко, чтобы рассмотреть, есть ли у нее кольцо на пальце — то пользовались и этим проверенным способом. У православных обручальное кольцо надевали на безымянный палец правой руки. Оно было гладкое и простое, по-классике.

источник

Мода на фамилии пришла на Русь из Великого княжества Литовского. Ещё в XII веке у Великого Новгорода были налажены тесные контакты с этим государством. Знатных новгородцев можно считать первыми официальными обладателями фамилий на Руси.

Самый ранний из известных списков погибших с фамилиями: «Новгородець же ту паде: Костянтинъ Луготиниць, Гюрята Пинещиничь, НамЂстъ, Дрочило Нездыловъ сынъ кожевника…» (Первая новгородская летопись старшего извода, 1240 год). Фамилии помогали в дипломатии и при учете войска. Так проще было отличить одного Ивана от другого.

В XIV-XV веках фамилии стали брать русские князья и бояре. Фамилии часто образовавались от названий земель.Так, владельцы вотчины на реке Шуя стали Шуйскими, на Вязьме — Вяземскими, на Мещере — Мещерскими, та же история с Тверскими, Оболенскими, Воротынскими и прочими -скими.

Нужно сказать, что -ск- — это общеславянский суффикс, его можно встретить и в чешских фамилиях (Коменский), и в польских (Запотоцкий), и в украинских (Артемовский).

Бояре также часто получали свои фамилии по крестильному имени родоначальника или его прозвищу: такие фамилии буквально отвечали на вопрос «чей?» (подразумевалось «чей сын?», «какого рода?») и имели в своём составе притяжательные суффиксы.

Суффикс -ов- присоединялся к мирским именам, оканчивающимся на твёрдые согласные: Смирной — Смирнов, Игнат — Игнатов, Петр— Петров.

Суффикс -Ев- присоединялся к именам и прозвищам, имеющим на конце мягкий знак, -ий, -ей или ч: Медведь — Медведев, Юрий — Юрьев, Бегич — Бегичев.

Суффикс -ин- получили фамилии, образованные от имён на гласные «а» и «я»: Апухта —Апухтин, Гаврила — Гаврилин, Илья —Ильин.

источник

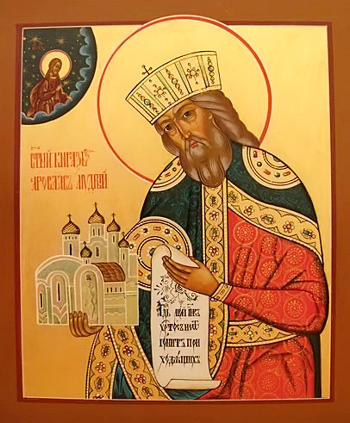

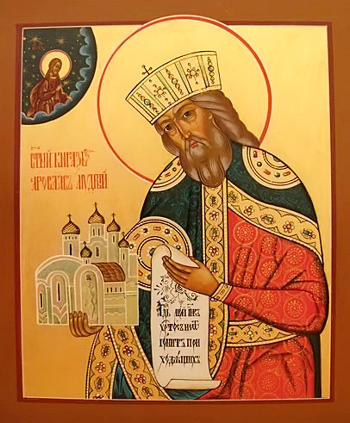

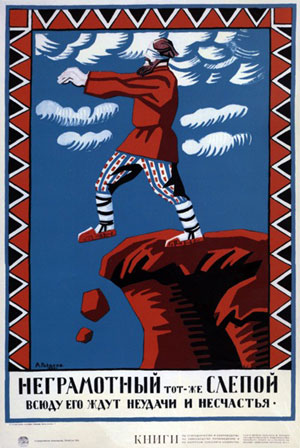

19 июля 1920 года была учреждена Всероссийская чрезвычайная комиссия по ликвидации безграмотности. Население Советской России в возрасте от 8 до 50 лет было обязано научиться писать и читать. Масштабная программа была успешно проведена. Мы хотим вспомнить войны с безграмотностью от Ярослава Мудрого до наших дней.

Грамотность. Начала

Начало распространения грамотности на Руси относится к концу X и началу XI века. При Владимире Святославовиче и Ярославе «отбирали детей» у «нарочитых людей» и учили их грамоте и догматам веры. Интересно, что сам Владимир был неграмотный, Ярослав же «сам книги читал». Около 1030 года Ярослав велел в Новгороде собрать у старост и священников 300 детей и учить их грамоте. Училище имело целью подготавливать достойных служителей церкви. По сути, это было первое просветительское учреждение. К 1080 году относится известие об училище для женщин, учреждённом царевной Анной. В XII веке смоленский князь Роман Ростиславович на создание училищ израсходовал все свои средства. Таким образом, можно утверждать, что к XII веку грамотность была распространена не только среди служителей церкви, но и среди людей светских, в основном князей. Однако не стоит переоценивать границы распространения грамотности в то время, тот же Дмитрий Донской был неграмотен. Положение образования было так плохо, что в конце XV в. приходилось ставить в священники безграмотных.

Неграмотные верхи и низы

На Стоглавом соборе (1551) решено было заводить у священников, диаконов и дьяков в домах училища для обучения «грамоте, книжному письму и церковному пению и чтению налойному»; но решение собора не было приведено в исполнение. Духовенство было для этого слишком бедно и невежественно. Школы существовали только в крупных центрах. Так, в 1553 г. упоминается об открытии училищ при новых епархиях в Казани и Каргополе. При Борисе Годунове предполагалось завести в России светские школы, но последовавшая смута помешала этому. В конце XVI в. из 22 бояр, подписавших грамоту об избрании Годунова на царство, не знали грамоты четверо; из 22 стольников, 8 было неграмотных. Ещё меньше знали грамоту дворяне и дети боярские. В одном акте XVI в. из 115 князей и детей боярских могли подписать своё имя только 47 человек. Стоит ли говорить, что среди «простого люда» грамотность в допетровское время была нулевой.

Пётр I

Первым серьёзно обратил внимание на распространение грамотности Пётр I. В 1714 году он учредил цифирные, или арифметические школы, в которых преподавались грамота, счисление и основания геометрии. Ученики обучались бесплатно и платили только за выход из школы. В арифметические школы дворяне и чиновники должны были посылать детей своих 10-15-летнего возраста; впоследствии это распоряжение было распространено и на лиц других сословий. С 1714 по 1722 г. во всех цифирных школах перебывало 1389 учеников, из которых окончило курс только 93. К концу царствования Петра I в России насчитывалось около 110 низших училищ. Основной целью Петра I была подготовка просвещённых кадров для государственной службы. По смерти императора деятельность открытых им образовательных учреждений практически не развивалась. При Екатерине I и Петре II было открыто лишь несколько школ для обучения детей священников. Анна Иоанновна учредила несколько гарнизонных школа, тогда как деятельность цифирных школ полностью прекратилась. Императрица Елизваета пробовала активно внедрять образовательные учреждения и даже грозила штрафами за неисполнение постановлений, однако многие её приказы оставались только на бумаге. Тем не менее, стремление к образованию росло в народе. Домашнее образование уже в то время было развито у поморов, на берегах Волги, в Новороссии.

Реформы Екатерины Великой

Значительный вклад в дело просвещения внесла Екатерина II. В годы её правления стали открываться школы, в программы которых входили такие предметы как чтение, письмо, арифметика, рисование и катехизис для «детей греко-российского исповедания». Большой проблемой, однако, был недостаток учителей, нехватка средств и хороших учебников. В 1782 году была учреждена комиссия, которой было поручено заниматься разработкой учебных программ, планов учреждения учебных учреждений, открытием школ и подготовкой способных учителей. Согласно разработанному учебному плану, все народные училища разделялись на 3 разряда: малые (2 класса), средние (3 класса) и главные (4 класса и 5 лет обучения). В малых училищах предполагалось обучать Закону Божию, чтению, письму, основам грамматики, рисованию, арифметике и читать книгу «О должностях человека и гражданина». В третьем классе средних училищ преподавались катехизис, священная история, христианское нравоучение, объяснение Евангелия, арифметика, грамматика, всеобщая и русская история и краткая география. В главных училищах к перечисленным предметам присоединялись геометрия, архитектура, механика, физика, натуральная история и немецкий язык. Екатерина повелела также завести преподавание различных языков по местностям (например, греческого языка в Новороссийской, Киевской и Азовской губерниях, китайского — в Иркутской), но по факту эти языки в народных училищах никогда не преподавались.

Свободу крестьянам, грамоту — им же

В XIX веке развитие просвещения вышло на кардинально новый уровень. Несмотря на значительные препоны, открывались училища и внедрялись новые программы образования. Большой проблемой для изучения статистики распространения грамотности по-прежнему оставался бюрократический характер подсчета, далёкий от истинного положения вещей. Многие школы существовали только на бумаге, контроль за исполнением указов министерства народного просвещения осуществлялся из рук вон плохо. Распространение грамотности начинает делать успехи только после освобождения крестьян, с развитием участия земства в деле народного образования. Император Александр II, освободивший крестьянство от крепостного рабства, дал народной школе необходимую почву для развития и создал в России совершенно новую организацию всего дела народного образования. Серьёзным оставался дефицит учебных материалов. Все учебники подвергались строгой цензуре, нехватка пособий стояла очень остро, что тормозило процесс внедрения грамотности среди населения.

Ликбезу — быть!

К концу XIX века грамотность населения Российской империи была очень низкой для страны, уже давно вставшей на путь индустриального развития. К 1917 году заметная часть населения страны оставалась неграмотной (особенно в Средней Азии). 19 июня 1920-го года Совет народных комиссаров принял декрет об учреждении Всероссийской чрезвычайной комиссии по ликвидации безграмотности (ВЧК ликбез), постановления которой имели обязательный характер. Она была образована для выполнения принятого в 1919 году декрета о ликвидации безграмотности и 1920—1930 руководила обучением неграмотных и малограмотных. Ведал делами этой комиссии нарком просвещения Анатолий Луначарский. Крупнейшим социальным контингентом, в котором предстояло бороться с неграмотностью, являлись так называемые беспризорники — дети, потерявшие не только родственников, но и место жительства во время Первой мировой и Гражданской войн. В РСФСР в 1921 году их насчитывалось 4,5 млн], а в целом по СССР в 1922 году — до 7 млн. Работа с беспризорниками нашла своё отражение в творчестве автора «Педагогической поэмы» Антона Макаренко.

Каждый населённый пункт с числом неграмотных свыше 15-ти должен был иметь школу грамоты (ликпункт). Срок обучения в такой школе составлял 3-4 месяца. Программа обучения включала чтение, письмо, счёт. Взрослые также могли обучаться в ликпунктах. При этом у них сокращался рабочий день при сохранении заработной платы.

Дело ликвидации неграмотности шло не просто. К 1926 году СССР занимал 19-е место среди стран Европы по уровню грамотности, уступая таким странам, как Португалия и Турция. Тем не менее, при помощи тех же культпоходов, когда значительные массы населения обучались при помощи общественности, борьба с безграмотностью достигла значительных успехов. К 1940 году ситуация перестала быть катастрофической. Грамотность приближалась к 100%.

Если говорить о дне сегодняшнем, то, к сожалению, вопрос о грамотности по-прежнему остаётся открытым. Искажение языковых норм распространено в интернете, но, как ни странно, это заставляет многих людей внимательнее относиться к родному языку.

источник

Любая представительница прекрасного пола хочет иметь крепкие и красивые ногти! А для этого совсем не обязательно обращаться в косметические салоны. Регулярный эффективный уход можно проводить и самостоятельно в домашних условиях, при этом экономя деньги и время!

Укрепление ногтей в домашних условиях

Желатин — один из самых эффективных продуктов, который позволяет вернуть ногтям крепость. Ведь в его состав входит большое количество белка. А это основа костных тканей, белок входит и в состав ногтей.

Регулярное использование желатина во время проведения косметических процедур поможет улучшить состояние ногтей, предотвратит их расслаивание и ломкость. Кроме того, в желатине содержатся полезные аминокислоты, оказывающие положительное воздействие на рост и состояние ногтей.

«Так Просто!» подготовил для тебя 3 простых народных средства, творящих чудеса с ноготками! Маникюр смотрится волшебно…

Рецепт № 1

Тебе понадобится

- 1 ст. л. желатиновых гранул

- 1 ст. теплой кипяченой воды

Применение

- В чистую емкость помести желатин и разведи его водой. Если гранулы не растворились, поставь смесь на водяную баню. Постоянно помешивая, доведи массу до однородного состояния.

- Окуни руки в приготовленное средство и подержи их там в течение 15–20 минут. Для лучшего эффекта массируй ногтевые пластины на протяжении всего времени.

- Делай так 3–4 раза в неделю, продолжительность курса — около двух месяцев. Для профилактики используй средство один раз в неделю.

Рецепт № 2

Тебе понадобится

- 3 ст. л. свежего молока

- 2 ч. л. желатиновых гранул

- 1/2 ч. л. лимонного сока

Применение

- Залей желатин молоком и оставь разбухать под крышкой в теплом месте.

- Поставь смесь на водяную баню и, помешивая, доведи до однородного состояния, не перегревай ее.

- Добавь в массу лимонный сок (можно использовать эфирное масло лимона).

- Нанеси готовое средство ровным слоем на каждый из ногтей. Примерно через полчаса вымой руки.

Рецепт № 3

Тебе понадобится

- 3 ст. л. свежего молока

- 2 ч. л. желатиновых гранул

- 1/2 ч. л. лукового сока

Применение

- Залей желатин молоком и оставь разбухать под крышкой в теплом месте.

- Поставь смесь на водяную баню и, помешивая, доведи до однородного состояния.

- Добавь в массу половину чайной ложки лукового сока.

- Используй готовое средство в качестве мази для каждого ногтя. Через двадцать минут тщательно вымой руки теплой водой.

Используя эти проверенные методы, ты не только оздоровишь свои руки, но и забудешь о таких проблемах, как ломкие и слоящиеся ногти. Твой шикарный маникюр заметят все.

Обязательно сохрани эти рецепты и не забудь поделиться ими с подругами.

published on caprizulka.ru according to the materials takprosto.cc

Богатыри — былинные защитники Земли Русской, «супергерои» русского народа на протяжении многих веков. Вспомним главных.

.

1. Илья Муромец. Святой богатырь

Илья Муромец канонизирован русской православной церковью, это главный русский богатырь. Илья Муромец является главным героем не только русских былин, но и, например, германских эпических поэм XIII века. В них его тоже зовут Ильей, он тоже богатырь, тоскующий по своей родине. Встречается Илья Муромец и в скандинавских сагах, в них он, ни много ни мало, кровный брат князя Владимира.

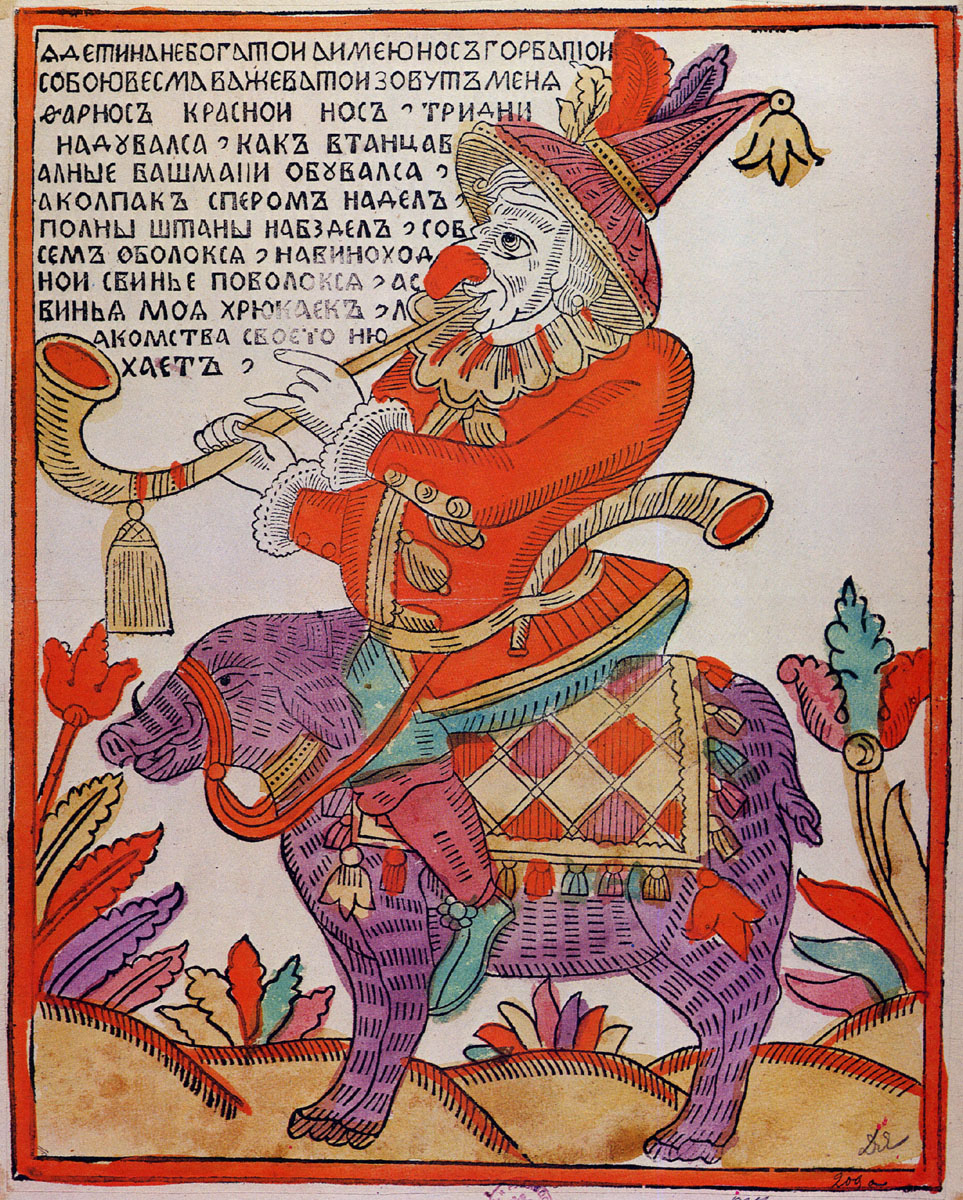

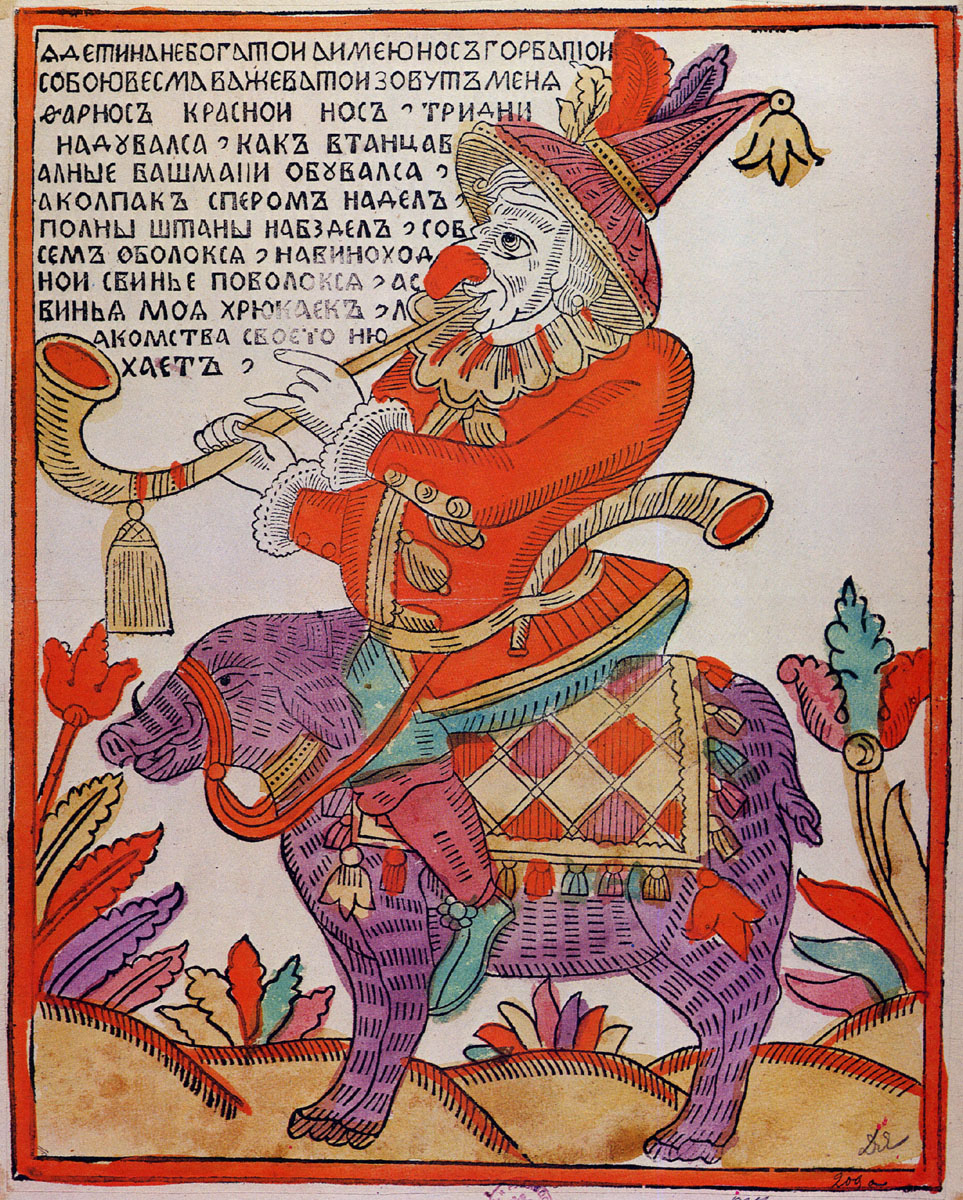

2. Бова Королевич. Лубочный богатырь

Бова Королевич долгое время был самым популярным в народе богатырем. Лубочные сказки о «пречюдном богатыре» выходили сотнями изданий с XVIII по XX века. Пушкин написал «Сказку о царе Салтане», частично заимствовав сюжет и имена героев сказок о Боев Королевиче, которые ему читала няня. Более того, даже сделал наброски поэмы «Бова», но смерть помешает ему закончить произведение.

Прототипом этого витязя был французский рыцарь Бово де Антон из знаменитой поэмы-хроники Reali di Francia, написанной в XIV веке. В этом отношении Бова совсем уникальный богатырь — заезжий.

3. Алеша Попович. Младшенький

«Младшенький из младших» богатырей, а посему и набор качеств у него не столь «суперменский». Ему даже не чужд порок: хитрость, эгоизм, корыстолюбие. То есть с одной стороны он отличается смелостью, но с другой — горделив, спесив, бранчив, задорен и груб.

4. Святогор. Мегабогатырь

Мегабогатырь. Но богатырь «старого мира». Великан, старший богатырь величиною с гору, которого даже земля не держит, лежит на горе в бездействии. Былины рассказывают о его встрече с тягой земной и смерти в волшебной могиле.

На Святогора перенесены многие черты библейского богатыря Самсона. Сложно определить точно его древнее происхождение. В сказаниях народа богатырь-ветеран передаёт свою силу Илье Муромцу, богатырю христианского века.

5. Добрыня Никитич. Богатырь со связями

Добрыню Никитича часто соотносят с летописным Добрыней, дядей князя Владимира (по другой версии племянник). Его имя олицетворяет суть «мягкосердия богатырского». Добрыня имеет прозвание «млад», при огромной физической силе «мухи не обидит», он защитник «вдов и сирот, несчастных жен». Добрыня также «артист в душе: мастер петь и играть на гуслях».

6. Дюк Степанович. Богатырь-мажор

Дюк Степанович приезжает в Киев из условной Индии, за которой, по мнению фольклористов, в данном случае скрывается Галицко-Волынская земля, и устраивает в Киеве марафон хвастовства, проходит испытания от князя, и продолжает хвастать. В итоге Владимир узнает, что Дюк действительно очень богат и предлагает ему гражданство. Но Дюк отказывается, потому что «если продать Киев и Чернигов да купить бумаги для описи Дюкова богатства, то не хватит бумаги».

7. Микула Селянинович. Богатырь-пахарь

Микула Селянинович — богатырь аграрий. Встречается в двух былинах: о Святогоре и о Вольге Святославиче. Микула – первый представитель земледельческого быта, могучий крестьянин-пахарь.

Он силен и вынослив, но домоседлив. Всю свою силу он вкладывает в земледелие и семью.

8. Вольга Святославович. Богатырь маг

Сторонники «исторической школы» в изучении былин полагают, что прототипом былинного Вольги был князь Всеслав Полоцкий. Также Вольгу соотносили с Вещим Олегом, а его поход в Индию — с походом Олега на Царьград. Вольга — непростой богатырь, он обладает способностью к оборотничеству, умеет понимать язык зверей и птиц.

9. Сухман Одихмантьевич. Оскорбленный богатырь

По мнению Всеволода Миллера, прототипом богатыря был псковский князь Довмонт, правивший с 1266 по 1299 год.

В былине киевского цикла Сухман едет добывать князю Владимиру лебедь белую, но по дороге вступает в схватку с татарским полчищем, ставящим калиновы мосты на реке Непре. Сухман побеждает татар, но в бою получает раны, которые заклеивает листочками. Вернувшись в Киев без белой лебеди, он рассказывает князю о бое, но князь ему не верит и заточает Сухмана в темницу до выяснения. На Непру отправляется Добрыня и узнает, что Сухман не лгал. Но уже поздно. Сухман чувствует себя опозоренным, отклеивает листочки и истекает кровью. Из его крови начинается река Сухман.

10. Дунай Иванович. Трагический богатырь

По былинам о Дунае, именно из крови богатыря началась река с одноименным названием. Дунай — богатырь трагический. Он проигрывает своей жене Настасье в соревнованиях по стрельбе из лука, случайно попадает в нее при попытке отыграться, узнает, что Настасья была беременна и натыкается на саблю.

11. Михайло Потык. Верный муж

Фольклористы расходятся во мнениях, с кем нужно соотносить Михайло Потыка (или Потока). Корни его образа находят и в болгарском героическом эпосе, и в западноевропейских сказках, и даже в монгольском эпосе «Гэсэр».

По одной из былин, Поток со своей женой Авдотьей Лебедью Белой дает зарок о том, что кто бы из них ни умер первым, второго закапывают рядом в могилу живым. Когда умирает Авдотья, Потока закапывают рядом в полном вооружении и на коне, о сражается с драконом и оживляет его кровью жену. Когда он сам умирает, Авдотью закапывают вместе с ним.

12. Хотен Блудович. Богатырь-жених

Богатырь Хотен Блудович ради свадьбы с завидной невестой Чайной Часовой сначала побивает девятерых её братьев, затем целое войско, нанятое будущей тещей. В итоге богатырь получает богатое приданое и выступает в былине как богатырь «который хорошо женился».

13. Василий Буслаев. Рьяный богатырь

Самый удалой герой новгородского былинного цикла. Его необузданный нрав приводит к конфликту в новгородцами и он отчаянно буянит, бьется об заклад, что побьет всех мужиков новгородских на Волховском мосту и почти выполняет обещанное — пока его не останавливает мать.

В другой былине он уже зрелый, идет в Иерусалим замаливать грехи. Но Буслаев неисправим — он снова принимается за старое и нелепо гибнет, доказывая свое молодчество.

14. Аника воин. Богатырь на словах

Аникой воином и сегодня называют человека, который любит хвастать своей силой вдалеке от опасности. Необычное для русского былинного богатыря, имя героя скорее всего взято из византийского сказания о герое Дигенисе, который там упоминается с постоянным эпитетом anikitos.

Аника воин в стихе хвастает силой и обижает слабых, его устыжает за это сама смерть, Аника бросает ей вызов и погибает.

15. Никита Кожемяка. Змееборец

Никита Кожемяка в русских сказках — один из главных героев-змееборцев. Прежде чем вступить в схватку со Змеем он разрывает 12 шкур, тем самым доказывая свою легендарную силу. Кожемяка не только побеждает Змея, но ещё и запрягает его в соху и пропахивает землю от Киева до Черного моря. Обронительные валы под Киевом получили свое имя (Змиевы) как раз из-за деяний Никиты Кожемяки.

источник