Русь

Идеалом красоты на Руси многие века была полнотелая и широкобедрая женщина, пышущая здоровьем. Русские мужики совсем не жаловали худышек. Худоба была символом либо нищеты, либо болезни. Русская девица могла быть худенькой в том случае, если ее не докармливали отец с матерью. Значит, семья совсем бедная, а это не очень хорошо для будущих родственников со стороны жениха.

С другой стороны, она могла быть худой из-за болезни. Это еще хуже. На Руси главной ролью женщины было материнство. Если девушка была больной, значит, могла не выносить ребенка или умереть при родах. Только крепкие телом, здоровые и выносливые женщины могли справиться с ролью матери и супруги.

Ни о какой контрацепции на Руси не слышали. Рожать женщинам приходилось часто, и детей в семьях было много. Их нужно было не только родить, но еще и выкормить, и воспитать. При этом женщины практически наравне с мужчинами работали в поле и вдобавок занимались домашним хозяйством. Все это требовало очень крепкого здоровья.

Завидная невеста

Выбирая невесту, сваха обращала внимание на такие показатели здоровья и будущего плодородия девушки, как высокая грудь, широкий таз, округлые бедра и стройные крепкие ноги. Хорошо, если девушка была высока и статна (но не долговяза).

У нее должна была быть ровная спина без единых признаков сутулости. Величественная и гордая осанка — стан, «как у павы» — считался особым достоинством. Такой супругой мужчина гордился, поскольку она напоминала княгиню, женщину высокого рода. Это считалось очень красивым.

У красивой невесты обязательно была длинная толстая коса. Длинные волосы – обязательный атрибут русской женщины. В нем были и красота, и женственность, и достоинство. Гулящим женам нередко отрезали косы, что считалось ужасным бесчестьем.

В то же время густые и здоровые локоны свидетельствовали о хорошей генетике женщины, что было залогом рождения крепкого, жизнеспособного потомства. Поскольку у большинства русичей были светло-русые волосы, именно этот цвет считался наиболее красивым.

Лицом бела и румяна

Идеалом красоты считалась девушка с гармонично сложенным лицом, чистой белой кожей и свежим румянцем на всю щеку. Пышные алые губы и большие ясные глаза довершали образ русской красавицы. «Кровь с молоком» — таким определением описывали достойную претендентку на роль невесты.

При этом личико девушки могло быть округлым. Никаких впалых щек и выступающих скул быть не должно. Лишние килограммы и жирок на боках также были вполне приемлемыми. К тонкости талии русский народ никогда не был особо придирчив. Именно поэтому женщины на Руси носили удобную одежду без пояса – сарафан.

Особой красотой считалась кротость и скромность девушки. Она выражалась в застенчиво опущенных ресницах, немногословии и сдержанном поведении. Красота русской женщины заключалась и в ее способности подчиниться мужу, сделать его счастливым главой семьи. Такие девушки манили русских мужчин, как магнит.

Установление истинного отцовства в древней Руси

ввиду отсутствия генетической экспертизы и вообще каких-либо представлений о генетике было довольно сложной задачей. Обычно оно основывалось на каких-то догадках родителей или внешних признаках ребенка. И поскольку эти критерии являются довольно зыбкими, ошибки случались постоянно.

Когда отец определял, что ребенок его по крови

Обычно гарантией кровного родства считалась внешняя схожесть малыша с предполагаемым родителем. Если у крохи были папины нос «картошкой», большие голубые глаза, светлые волосы или какие-то другие подобные признаки, отец вздыхал спокойно: ребенок рожден от него.

И совершенно напрасно. Эти черты в большинстве случаев были общеродовыми, поэтому генетическим отцом малыша с той же долей вероятности мог быть и брат, и даже отец мужчины. Такое «общее сожительство» было довольно частым явлением в русских семьях.

Одним из самых частых случаев измены являлось так называемое «снохачество». Главы семейств довольно часто сожительствовали с женами собственных сыновей. Обычно это делалось по принуждению, но иногда свекор мог задобрить невестку подарком или посулом более легкой работы. В ход шли все средства. Естественно, дети, рожденные от таких связей, походили и на мужа женщины, и на ее свекра, ведь оба мужчины являлись ближайшими родственниками.

Что могло стать поводом для отказа мужчины от отцовства

Случались и прямо противоположные ситуации, когда мужчина сомневался в своем истинном отцовстве из-за внешней несхожести ребенка, но при этом малыш был действительно его родным. Древние славяне даже не подозревали о таком понятии, как «рецессивный ген», поэтому все на похожие на папу дети отбраковывались. Женщина могла быть сурово избита или понести другое серьезное наказание за измену, которой на самом деле не совершала.

Рецессивным называется ген, который находится как бы «в меньшинстве» и в обычных условиях подавляется доминантным геном. Но если рецессивный ген, например, карих глаз у голубоглазой матери встречается с таким же рецессивным геном у голубоглазого отца, то у этой супружеской пары из четырех-пяти детей один малыш с высокой долей вероятности будет кареглазым. Естественно, на таких деток в русских семьях отцы смотрели косо, считая их ублюдками, то есть внебрачными.

Современные методы

Все эти сложности с установлением отцовства давно в прошлом. Сейчас достаточно провести генетическую экспертизу, чтобы с 99,99999%-ной вероятностью установить родство между папой и сыном или дочерью. Специалисты могут выделить ДНК из образца слюны, волоска, обрезка ногтя, капли крови на носовом платке или даже фрагмента ушной серы. Все эти вещи содержат наши генетические маркеры.

Проведение такой экспертизы часто практикуется в судебной практике для установления родства, например, при подаче иска на наследство. Анализ ДНК на отцовство доступен абсолютно всем, но по вполне понятным причинам не каждый его проводит. По статистике, около 30% российских мужчин воспитывают не своих детей, даже не догадываясь об этом.

Истина может всплыть совершенно случайно. Нередко она обнаруживается во время разных операций, когда ребенку требуется переливание крови. Любящий отец всегда предложит свою, но вот тут-то и может обнаружиться, что он своему малышу — чужой человек. Для одних мужчин такое известие становится настоящей трагедией, для других — возможностью научиться прощению и продолжать любить маленького человека как своего родного, невзирая на показания генов.

источник

Традиция регулярно бить жену появилась на Руси с принятием христианства. В языческий период женщина была более равноправным членом общества, чем в христианский. Женщины до XI века оставались под защитой своих близких родственников (отца и братьев), даже если вступали в брак. И те горой стояли за любимую дочь и сестру. Это не относилось только к украденным или купленным женам, которые в семьях супругов существовали на положении рабынь.

Женщины, вступившие брак по собственному согласию или договору между родителями, обладали многими правами. Могли даже «развестись» — уйти от мужа, если не были удовлетворены браком. Роль женщины отражалась и в наличии божеств женского рода: Лада – богиня любви и брака, Макошь — богиня прядения, рожаницы – божественные посланницы, определявшие судьбу ребенка при рождении.

После крещения Руси

Вместе с крещением Русь приняла и новую мораль, которая самым невыгодным образом сказалась на судьбе русской женщины. С принятием монотеизма и установлением главенствующей роли мужчины женщина в семье стала восприниматься как существо в какой-то степени неполноценное, неразумное, как дитя. Муж должен был буквально опекать жену, заботиться о ее нравственности и «спасении души».

Эта забота должна была выражаться в строгости и регулярных побоях. Аналогичным образом воспитывались и дети. Во многом такой стереотип поведения был внушен церковниками, которые в Средние века усматривали в женщине корень всех зол, дьявольский соблазн и источник нечисти. Чтобы душа женщины не попала в ад, муж был просто обязан регулярно «наущать» ее «битием».

Телесные наказания считались чем-то вроде профилактической работы. Они должны были выбить из женщины все те пороки, которыми она по определению была наделена с рождения. Если мужчина бил супругу, значит, заботился о спасении ее души от адского пламени. Сами женщины так усвоили этот урок, что отсутствие побоев воспринимали как признак отсутствия мужниной любви и заботы. Такие законы семейной жизни были отражены в известном литературном памятнике «Домострое».

Как бить жену

«Домострой» был создан неизвестными авторами приблизительно в XV-XVI веках в Новгородской республике. По мнению исследовавших этот документ Александра Сергеевича Орлова, Сергея Михайловича Соловьева и других русских литературоведов и историков, «Домострой» стал результатом труда множества священников, «учителей народа», и одновременно квинтэссенцией моральных норм общества того периода.

В этом документе делу «воспитания жены» посвящена не одна глава. Анонимный советчик поучает добропорядочных мужчин, как правильно бить жену, чтобы не наносить ей тяжелые увечья. Мужчине не рекомендовалось бить женщину по глазам, ушам и другим важным частям тела, чтобы не сделать супругу калекой. Также не следовало использовать для «воспитания» тяжелых и особенно металлических предметов, поскольку все это может привести к инвалидности.

Физические методы воспитания по «Домострою» полагалось применять не только к женам, но и к детям, слугам и нерадивым работникам. Регулярное поколачивание всех этих людей – иногда просто так, в профилактических целях – было святой обязанностью мужчины, как главы семьи. Таким образом он, как прилежный пастырь, заботился о своем «стаде».

Не бьет – значит, не любит

Именно так воспринимали русские женщины более лояльное к себе отношение. Сейчас это может показаться странным и диким, но нельзя забывать, что женщина воспитывалась в патриархальном обществе. Всю ее жизнь регулировали суровые законы семьи, рода. Русские женщины в подавляющем большинстве своем были необразованными, с узким кругозором. Им и невдомек было то, что жить в семье можно как-то иначе. Да и примеров таких не было.

Если женщине случалось – крайне редко – выйти замуж за иностранца, она вполне естественно воспринимала отсутствие побоев со стороны мужа как признак его нелюбви. Со временем в обществе было забыто исконное значение телесного наказания как способа воспитания «в страхе божьем». Мужчины стали бить жен просто из ревности или своеволия. Хуже всего, что сами женщины по-прежнему воспринимают такое поведение как норму и годами терпят рукоприкладство.

Мнение психологов

В русском обществе очень сильны традиции. Даже самые дикие и абсурдные. Память предков диктует русским женщинам молча терпеть побои и не выносить проблему на суд публики. Это меньше принято в интеллигентных семьях; чаще встречается в низших слоях населения. В последних регулярные побои могут быть отягощены пьянством и часто накладываются на другие виды насилия (моральное, сексуальное).

Как бы женщины ни считали, что «бьет – значит, любит», насилие – это только насилие. Зачастую опустившийся мужчина продолжает жить с давно нелюбимой женщиной и при этом бить он ее тоже продолжает. Ни о какой любви в таких семьях речи даже не идет. К тому же в огромном количестве случаев побои заканчиваются убийством. Ежегодно от рук своих мужей гибнет более 10-ти тысяч россиянок.

Плоды такой «любви»

От домашнего насилия страдают и дети. Даже не будучи прямыми жертвами побоев, они вырастают морально ущербными. Психологи называют это отклонение Стокгольмским синдромом. Он выражается в неспособности человека, который в детстве подвергался любому виду насилия, противостоять ему во взрослой жизни. Это касается и ситуаций, когда ребенок регулярно наблюдает избиение своей матери.

Такой человек становится беспомощным перед агрессором. Иногда он не только не может защитить себя, но еще и попадает в моральную зависимость от насильника. Если к ребенку, как и к его матери, применялось насилие, он точно так же вырастает с психическими отклонениями того или иного рода.

В зависимости от типа личности и силы нанесенной травмы у жертв насилия может развиться целая гамма отклонений: тревожное расстройство, маниакально-депрессивный психоз и пр. Девочки, выросшие в таких семьях, перенимают манеру поведения матери и вырастают уже сложившимися жертвами. Интуитивно они находят себе и соответствующего партнера, склонного к насилию. Так образуется очень крепкая связь «жертва – тиран», которая нередко обрывается только со смертью жертвы.

С мальчиками все еще сложнее, потому что они могут повторять модель поведения отца. Это не 100%-ная закономерность, но очень часто мальчики, выросшие в обстановке жестокости и насилия, сами становятся крайне жестокими. Если подобное «воспитание» накладывается на определенные психологические особенности личности, общество получает готового маньяка-убийцу. Едва ли такие люди могут считаться «плодами любви».

источник

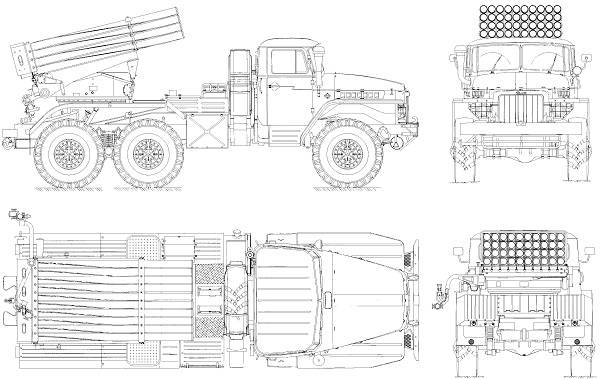

28 марта 1963 года Советская Армия приняла на вооружение новую реактивную систему залпового огня, ставшую самой массовой в мире

Огонь ведет дивизионная полевая реактивная система залпового огня БМ-21 «Град». Фото с сайта http://kollektsiya.ru

Советские, а затем и российские реактивные системы залпового огня (РСЗО) стали таким же всемирно известным символом отечественной оружейной школы, как и их предшественники — легендарные «Катюши» и «Андрюши», они же БМ-13 и БМ-30. Но в отличие от той же «Катюши», история создания которой хорошо исследована и изучена, да еще и активно использовалась в пропагандистских целях, начало работ над созданием первой массовой послевоенной РСЗО — БМ-21 «Град» — часто обходили молчанием.

Секретность ли тому была причиной, или нежелание упоминать, откуда ведет свою родословную самая известная послевоенная реактивная система Советского Союза, сказать трудно. Впрочем, долгое время это и не вызывало пристального интереса, поскольку куда интереснее было наблюдать за действиями и развитием отечественных РСЗО, первая из которых была принята на вооружение 28 марта 1963 года. И вскоре после этого во всеуслышание заявила о себе, когда своими залпами фактически умножила на ноль подразделения китайской армии, укрепившиеся на острове Даманский.

А между тем, «Град», надо признать, «говорит» с немецким акцентом. И что особенно любопытно, даже имя этой реактивной системы залпового огня прямо перекликается с именем немецкой ракетной системы, которая разрабатывалась в ходе Второй Мировой войны, но так и не успела всерьез в ней поучаствовать. Зато помогла советским оружейникам, взявшим ее за основу, создать уникальную боевую систему, вот уже больше четырех десятилетий не сходящую с театров боевых действий по всему миру.

«Тайфуны» грозят «Либрейторам»

«Тайфун» — так называлось семейство неуправляемых зенитных ракет, к разработке которых немецкие инженеры из ракетного центра в Пенемюнде, прославившегося созданием первой в мире баллистической ракеты «Фау-2», приступили в середине Второй Мировой войны. Точная дата начала работ неизвестна, зато известно, когда первые опытные образцы «Тайфунов» были представлены на рассмотрение Министерства авиации Третьего рейха — в конце 1944 года.

Скорее всего, за разработку зенитных неуправляемых ракет в Пенемюнде взялись не раньше второй половины 1943 года, после того, как руководству нацистской Германии — как политическому, так и военному — стало известно о лавинообразном росте числа средних и тяжелых бомбардировщиков у стран-участниц антигитлеровской коалиции. Но чаще всего исследователи приводят в качестве реальной даты начала работ над зенитными ракетами начало 1944 года — и это похоже на правду. Ведь с учетом имеющихся наработок по ракетному оружию конструкторам-ракетчикам из Пенемюнде не требовалось больше полугода, чтобы создать новый тип ракетного вооружения.

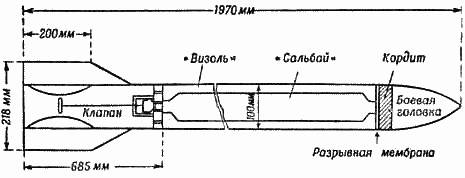

Неуправляемые зенитные ракеты «Тайфун» представляли собой 100-миллиметровые ракеты с жидкостным («Тайфун-F») или твердотопливным («Тайфун-Р») двигателем, 700-граммовой боевой частью и установленными в хвостовой части стабилизаторами. Именно они, по замыслу разработчиков, должны были стабилизировать ракету на курсе, чтобы обеспечить дальность полета и кучность попадания. Причем стабилизаторы имели небольшой наклон в 1 градус относительно горизонтальной плоскости сопла, что придавало ракете вращение в полете — по аналогии с выпущенной из нарезного оружия пулей. Кстати, винтовыми были и направляющие, с которых запускались ракеты — с той же целью придать им вращение, обеспечивающее дальность и кучность. В итоге «Тайфуны» достигали высоты в 13-15 километров и могли стать грозным зенитным оружием.

Схема неуправляемой зенитной ракеты «Тайфун». Фото с сайта http://www.astronaut.ru

Варианты «F» и «Р» отличались не только двигателями, но и внешне — габаритами, массой и даже размахом стабилизаторов. У жидкостной «F» он составлял 218 мм, у твердотопливной «Р» — на два миллиметра больше, 220. Разной, хотя и не слишком, была и длина ракет: 2 метра у «Р» против 1,9 у «F». А вот вес различался кардинально: «F» весила чуть больше 20 кг, тогда как «Р» — почти 25!

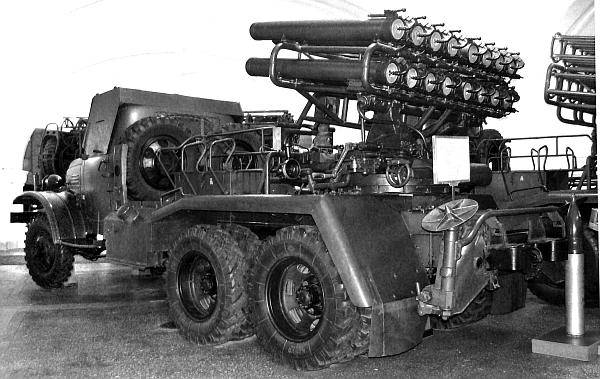

Пока инженеры в Пенемюнде изобретали ракету «Тайфун», их коллеги с завода «Шкода» в Пильзене (нынешний чешский Пльзень) разрабатывали пусковую установку. В качестве шасси для нее выбрали лафет от самой массовой зенитной пушки Германии — 88-миллиметровой, производство которого было хорошо отработано и велось массово. На него устанавливали 24 (на опытных образца) или 30 (на принятом на вооружение) направляющих, и этот «пакет» получал возможность кругового обстрела при больших углах возвышения: как раз то, что и требовалось для залповой стрельбы неуправляемыми зенитными ракетами.

Поскольку, несмотря на новизну оборудования, в серийном производстве каждая ракета «Тайфун», даже более трудоемкая «F», не превышала 25 марок, заказ был сразу сделан на 1000 ракет типа «Р» и 5000 типа «F». Следующий был уже куда крупнее — 50 000, а к маю 1945 года планировалось каждый месяц выпускать по 1,5 миллиона ракет этой модели! Что, в принципе, было не так уж и много, если учесть, что каждая ракетная батарея «Тайфунов» состояла из 12 пусковых установок по 30 направляющих, то есть общий ее залп составлял 360 ракет. Таких батарей, по замыслу Министерства авиации, к сентябрю 1945 года нужно было организовать аж 400 — и тогда бы они за один залп выпускали по армадам английских и американских бомбардировщиков по 144 тысячи ракет. Так что ежемесячных полутора миллионов только-только хватало бы на десять таких залпов…

«Стриж», вылетевший из «Тайфуна»

Но ни к маю, ни тем более к сентябрю 1945 года никаких 400 батарей и 144 тысяч ракет одним залпом не получилось. Общий выпуск «Тайфунов», по данным военных историков, составил всего 600 штук, которые ушли на испытания. Во всяком случае, точных сведений об их боевом применении нет, а уж воздушное командование союзников не упустило бы случай взять на заметку применение нового зенитного оружия. Однако и без того и советские военные специалисты, и их коллеги-союзники сразу оценили, какой интересный экземпляр вооружения попал им в руки. Точное число ракет «Тайфун» обоих типов, которые оказались в распоряжении инженеров Красной Армии, неизвестно, но можно предположить, что это были не единичные экземпляры.

Дальнейшая судьба ракетных трофеев и разработок на их основе определялась знаменитым постановлением № 1017-419 сс Совета министров СССР «Вопросы реактивного вооружения» от 13 мая 1946 года. Работы по «Тайфунам» разделили, исходя из разницы в двигателях. Жидкостными «Тайфунами F» занялись в СКБ при НИИ-88 Сергея Королева — так сказать, по подведомственности, ведь туда же передавались и работы по всем остальным жидкостным ракетам, прежде всего по «Фау-2». А твердотопливными «Тайфунами Р» предстояло заняться созданному тем же постановлением КБ-2, вошедшему в структуру Министерства сельскохозяйственного машиностроения (вот она, всепроникающая секретность!). Именно этому КБ и предстояло создать отечественный вариант «Тайфуна Р» — РЗС-115 «Стриж», ставший прообразом реактивного снаряда для будущего «Града».

Направлением «Стриж» в КБ-2, которое с 1951 года объединилось с заводом №67 — бывшими «Мастерскими тяжелой и осадной артиллерии» — и стало называться Государственным специализированным НИИ-642, занимался будущий академик, дважды Герой Социалистического Труда, создатель знаменитых ракетных комплексов «Пионер» и «Тополь» Александр Надирадзе. Под его началом разработчики «Стрижа» довели работу над этой ракетой до испытаний, которые проводились на полигоне Донгуз — в то время единственном полигоне, на котором отрабатывались все виды систем противовоздушной обороны. На эти испытания бывший «Тайфун Р», а ныне «Стриж» Р-115 — основной элемент реактивной зенитной системы РЗС-115 «Ворон» — вышел в ноябре 1955 года с новыми характеристиками. Его вес теперь достигал почти 54 кг, длина выросла до 2,9 метра, а вес взрывчатого вещества в боевой части — до 1,6 кг. Увеличились и дальность стрельбы по горизонтали — до 22,7 км, и высота стрельбы — максимальная теперь составляла 16,5 км.

Радиолокационная станция СОЗ-30, входившая в систему РЗС-115 «Ворон». Фото с сайта http://militaryrussia.ru

Согласно техническому заданию, батарея системы «Ворон», состоявшая из 12 пусковых установок, должна была за 5-7 секунд выпускать до 1440 ракет. Такой результат достигался за счет использования новой пусковой установки, спроектированной в ЦНИИ-58 под руководством легендарного артиллерийского конструктора Василия Грабина. Она была буксируемой и несла на себе 120 (!) трубчатых направляющих, причем этот пакет имел возможность кругового обстрела максимальный угол возвышения 88 градусов. Поскольку ракеты были неуправляемыми, то стрельба ими велась аналогично стрельбе из зенитного орудия: наведение на цель осуществлялось по указанию пункта управления стрельбой с радиолокационной станцией орудийной наводки.

Именно такие характеристики и показала система РЗС-115 «Ворон» на комплексных полигонных испытаниях, которые проходили с декабря 1956 года по июнь 1957-го. Но ни большая мощность залпа, ни солидный вес боевой части «Стрижа» не компенсировали его главного недостатка — малой высоты стрельбы и неуправляемости. Как отметили в своем заключении представители командования ПВО, «вследствие малой досягаемости снарядов «Стриж» по высоте и дальности (высота 13,8 км при дальности 5 км), ограниченных возможностей системы при стрельбе по низколетящим целям (менее чем под углом 30°), а также недостаточного выигрыша в эффективности стрельбы комплекса по сравнению с одной-тремя батареями 130- и 100-мм зенитных пушек при значительно большем расходе снарядов, реактивная зенитная система РЗС-115 не может качественно улучшить вооружение зенитных артиллерийских войск ПВО страны. На вооружение Советской армии для оснащения частей зенитных артиллерийских войск ПВО страны систему РЗС-115 принимать нецелесообразно».

Действительно, ракета, которая в середине 1940-х легко справлялась бы с «Летающими крепостями» и «Либрейторами», десять лет спустя уже ничего не могла сделать с новыми стратегическими бомбардировщиками В-52 и все более быстрыми и маневренными реактивными истребителями. И потому осталась всего лишь опытной системой — зато ее главный компонент превратился в снаряд для первой отечественной реактивной системы залпового огня М-21 «Град».

Из зенитных — в наземные

Реактивная боевая машина БМ-14-16 — одна из систем, на смену которым предназначался будущий «Град». Фото с сайта http://kollektsiya.ru

Что примечательно: постановление Совета министров СССР № 17, в котором НИИ-642 предписывалось подготовить проект разработки армейского осколочно-фугасного снаряда на основе Р-115, вышло 3 января 1956 года. В это время еще только-только разворачивались полигонные испытания двух пусковых установок и 2500 ракет «Стриж», а об испытаниях всего комплекса «Ворон» не было и речи. Тем не менее, в военной среде нашелся достаточно опытный и умный человек, который оценил возможности применения многоствольной пусковой установки с реактивными снарядами не против самолетов, а по наземным целям. Весьма вероятно, что на эту мысль его натолкнуло зрелище «Стрижей», стартующих из ста двадцати стволов — наверняка оно очень напоминало залп батареи «Катюш».

Реактивная система БМ-24 на учениях. Фото с сайта http://kollektsiya.ru

Но это была только одна из причин, по которой неуправляемые зенитные ракеты было решено переделать в такие же неуправляемые реактивные снаряды для поражения наземных целей. Другой причиной была явно недостаточная мощность залпа и дальность стрельбы стоявших на вооружении Советской Армии систем. Более легкие и, соответственно, более многоствольные БМ-14 и БМ-24 могли выпустить разом 16 и 12 реактивных снарядов соответственно, но на дальность не больше 10 километров. Более мощная БМД-20 с ее 200-миллиметровыми оперенными снарядами стреляла почти на 20 километров, но могла за один залп выпустить всего четыре ракеты. А новые тактические выкладки однозначно требовали реактивной системы залпового огня, для которой 20 километров будут не просто максимальной, а максимально эффективной, и у которой при этом суммарная мощность залпа вырастет по сравнению с имеющимися по крайней мере вдвое.

Боевые машины БМД-20 на ноябрьском параде в Москве. Фото с сайта http://www.rusmed-forever.ru

Исходя из этих вводных, можно было предположить, что для ракеты «Стриж» заявленная дальность вполне достижима уже сейчас — но вес взрывчатого вещества боевой части явно недостаточен. При этом избыток дальности вполне позволял увеличить мощность боеголовки, за счет чего дальность должна была упасть, но не слишком сильно. Именно это и предстояло просчитать и проверить на практике конструкторам и инженерам ГСНИИ-642. Но на эту работу им оказалось отведено очень немного времени. В 1957 году началась чехарда с трансформациями и пересмотрами направлений деятельности института: сначала его объединили с ОКБ-52 Владимира Челомея, назвав новую структуру НИИ-642, а год спустя, в 1958-м, после упразднения этого института бывший ГСНИИ-642 превратился в филиал челомеевского ОКБ, после чего Александр Надирадзе перешел на работу в НИИ-1 Миноборонпрома (нынешний Московский институт теплотехники, носящий его имя) и сконцентрировался на создании баллистических ракет на твердом топливе.

А тематика армейского реактивного осколочно-фугасного снаряда с самого начала не вписывалась в направление работы новообразованного НИИ-642, и в конце-концов ее передали на доработку в тульский НИИ-147. С одной стороны, это было совершенно не его проблематика: тульский институт, созданный в июле 1945 года, занимался научно-исследовательскими работами в области производства артиллерийских гильз, разрабатывая новые материалы для них и новые методы изготовления. С другой, для «артиллерийского» института это был серьезный шанс сохраниться и приобрести иной вес: Никита Хрущев, сменивший Иосифа Сталина на посту главы Советского Союза, был категорическим сторонником развития ракетного оружия в ущерб всему остальному, прежде всего артиллерии и авиации. И главный конструктор НИИ-147 Александр Ганичев не стал упираться, получив приказ приняться за совершенно новое для него дело. И не прогадал: через несколько лет тульский НИИ превратился в крупнейшего в мире разработчика реактивных систем залпового огня.

«Град» разворачивает крылья

Но прежде чем это произошло, коллективу института пришлось приложить колоссальные усилия, осваивая совершенно новую для них сферу — ракетостроение. Меньше всего проблем было с изготовлением корпусов для будущих реактивных снарядов. Эта технология не слишком отличалась от технологии изготовления артиллерийских гильз, разве что длина другая. А в активе НИИ-147 была разработка метода глубокой вытяжки, которую можно было приспособить и для производства более толстостенных и прочных оболочек, которыми являются камеры сгорания двигателей реактивных снарядов.

Труднее было с выбором системы двигателя для реактивного снаряда и самой его компоновочной схемой. После долгих изысканий осталось только четыре варианта: два — со стартовыми пороховыми двигателями и маршевыми твердотопливными разной конструкции, и еще два — с двухкамерными твердотопливными двигателями без стартового порохового, с жестко закрепленными и со складывающимися стабилизаторами.

В конечном итоге выбор остановили на реактивном снаряде с двухкамерным твердотопливным двигателем и складывающимися стабилизаторами. Выбор силовой установки был понятен: наличие стартового порохового двигателя усложняло систему, которая должна была быть простой и дешевой в производстве. А выбор в пользу складывающихся стабилизаторов объяснялся тем, что нескладные стабилизаторы не позволяли установить на одной пусковой установке больше 12-16 направляющих. Это определялось требованиями к габаритам пусковой установки для перевозки ее по железной дороге. Но проблема была в том, что такое же количество направляющих было у БМ-14 и БМ-24, а создание новой РСЗО предусматривало в том числе и увеличение числа реактивных снарядов в одном залпе.

РСЗО БМ-21 «Град» на учениях в Советской Армии. Фото с сайта http://army.lv

В итоге от жестких стабилизаторов решено было отказаться — несмотря на то, что в то время господствовала точка зрения, согласно которой раскрывающиеся стабилизаторы неизбежно должны быть менее эффективными из-за зазоров между ними и корпусом ракеты, которые возникают при установке шарниров. Чтобы убедить своих оппонентов в обратном, разработчикам пришлось провести натурные испытания: на нижнетагильском полигоне «Старатель» с переделанного станка от системы М-14 провели контрольные стрельбы двумя вариантами реактивных снарядов — с жестко установленными и складывающимися стабилизаторами. Результаты стрельбы не выявили преимущества того или иного типа по точности и дальности, а значит, выбор определялся только возможностью монтажа на пусковой установке большего числа направляющих.

Так реактивные снаряды для будущей реактивной системы залпового огня «Град» получили — впервые в отечественной истории! — раскрываемое при старте оперение, состоящее из четырех изогнутых лопастей. При заряжании их удерживало в сложенном состоянии специальное кольцо, надеваемое на нижнюю часть хвостового отсека. Снаряд вылетал из пусковой трубы, получив первоначальное вращение за счет винтового паза внутри направляющей, по которому скользил штифт в хвостовой части. А как только он оказывался на свободе, раскрывались стабилизаторы, которые так же, как и у «Тайфуна», имели отклонение от продольной оси снаряда на один градус. За счет этого снаряд получал относительно медленное вращающее движение — порядка 140-150 оборотов в минуту, которое и обеспечивало ему стабилизацию на траектории и кучность попадания.

Что получила Тула

Примечательно, что в последние годы в исторической литературе, посвященной созданию РСЗО «Град», чаще всего говориться о том, что НИИ-147 получил в руки практически готовый реактивный снаряд, каковым являлся Р-115 «Стриж». Дескать, невелика была заслуга института в том, чтобы довести чужую разработку до серийного производства: всего-то что придумать новый метод горячей вытяжки корпуса — и все!

Между тем, есть все основания считать, что конструкторские усилия специалистов НИИ-147 были куда более существенными. По всей видимости, они получили от своих предшественников — подчиненных Александра Надирадзе из ГСНИИ-642 — только их наработки по возможности приспособления неуправляемого зенитного реактивного снаряда к применению по наземным целям. Иначе трудно объяснить, зачем 18 апреля 1959 года заместитель директора НИИ-147 по научной части, и он же главный конструктор института Александр Ганичев отправил письмо, получившее исходящий №01844 на имя начальника 1-го управления Артиллерийского научно-технического комитета Главного артиллерийского управления (АНТК ГАУ) генерал-майора Михаила Соколова с просьбой дать разрешение ознакомить представителей НИИ-147 с данными снаряда «Стриж» в связи с разработкой снаряда к системе «Град».

Общая схема боевой машины БМ-21, взходящий в реактивную систему залпового огня «Град». Фото с сайта http://www.russianarms.ru

И добро было бы только это письмо! Нет, есть и ответ на него, который подготовил и отправил на имя директора НИИ-147 Леонида Христофорова заместитель начальника 1-го главного управления АНТК инженер-полковник Пинчук. В нем говорится, что Артиллерийский научно-технический комитет направляет в Тулу отчет по испытаниям снаряда Р-115 и чертежи на корпус двигателя данного снаряда — с тем, чтобы эти материалы могли использоваться при разработке реактивного снаряда к будущей системе «Град». Что любопытно, и отчет, и чертежи давались тулякам на время: их надлежало вернуть в 1-е Управлению АНТК ГАУ до 15 августа 1959 года.

Судя по всему, эта переписка как раз и касалась поиска решения проблемы, какой именно двигатель лучше всего использовать на новом реактивном снаряде. Так что утверждать, будто «Стриж», так же как и его прародитель «Тайфун Р», являются точной копией снаряда для будущего «Града» — как минимум несправедливо по отношению к тульскому НИИ-147. Хотя, как видно из всей предыстории разработки БМ-21, следы германского ракетного гения в этой боевой установке, без сомнения, присутствуют.

Кстати, весьма примечательно, что туляки обращались не к кому-нибудь, а именно к генерал-майору Михаилу Соколову. Этот человек, в мае 1941 года закончивший Артиллерийскую академию им. Дзержинского, участвовал в подготовке к демонстрации руководству СССР первых экземпляров легендарной «Катюши»: как известно, она проходила в подмосковном Софрино 17 июня того же года. Кроме того, он был одним из тех, кто готовил экипажи этих боевых машин и вместе с первым командиром батареи «Катюш» капитаном Иваном Флеровым обучал бойцов обращению с новой техникой. Так что реактивные системы залпового огня были для него не просто хорошо знакомым предметом — можно сказать, он посвятил им практически всю свою военную жизнь.

Есть и другая версия того, как и почему тульский НИИ-147 получил 24 февраля 1959 года приказ Государственного комитета Совета министров СССР по оборонной технике на разработку дивизионной реактивной системы залпового огня. Согласно ей, первоначально созданием новой системы с использованием доработанной ракеты «Стриж» должно было заниматься свердловское СКБ-203, образованное в 1949 году специально для разработки и опытного производства наземной ракетной техники. Дескать, когда в СКБ-203 поняли, что не могут выполнить требование по размещению 30 направляющих на установке, поскольку мешают нескладные стабилизаторы ракеты, то пришли к идее со складным оперением, которое удерживается кольцом при заряжании. Но поскольку заниматься собственно доведением этой модернизации ракеты до серийного производства в СКБ-203 не могли, пришлось искать исполнителя на стороне, и по счастливой случайного главный конструктор бюро Александр Яскин познакомился в ГРАУ с туляком Александром Ганичевым, который согласился взяться за эту работу.

БМ-21 на учениях Национальной народной армии ГДР — одной из стран Варшавского договора, где «Град» стоял на вооружении. Фото с сайта http://army.lv

Версия эта, не имеющая никаких документальных подтверждений, выглядит, мягко говоря, странно, и потому оставим ее на совести ее разработчиков. Отметим только, что в плане опытно-конструкторских работ на 1959 год, утвержденном министром обороны СССР и согласованном с Государственным комитетом Совета министров СССР по оборонной технике, головным исполнителем по теме «Град» назван московский НИИ-24 — будущий Научно-исследовательский машиностроительный институт имени Бахирева, в то время бывший основным разработчиком боеприпасов. И логичнее всего, что разработку реактивного снаряда в НИИ-24 решено было переложить на плечи коллег из тульского НИИ-147, а за свердловским СКБ-203, да еще и недавно организованным, оставить их сугубо профессиональную сферу — разработку пусковой установки.

Остров Даманский — и далее везде

12 марта 1959 были утверждены «Тактико-технические требования на опытно-конструкторскую работу №007738 «Дивизионная полевая реактивная система «Град», в которых еще раз распределялись роли разработчиков: НИИ-24 — головной разработчик, НИИ-147 — разработчик двигателя для реактивного снаряда, СКБ-203 — разработчик пусковой установки. 30 мая 1960 года увидело свет постановление Совета министров СССР № 578-236, которое задавало начало работ по созданию уже не опытной, а серийной системы «Град». Этим документом на СКБ-203 возлагалось создание боевой и транспортной машин для РСЗО «Град», на НИИ-6 (сегодня — Центральный НИИ химии и механики) — разработка новых сортов пороха марки «РСИ» для твердотопливного заряда двигателя, на ГСКБ-47 — будущее НПО «Базальт» — создание боевой части для реактивных снарядов, на Научно-исследовательский технологический институт в Балашихе — разработка механических взрывателей. А затем Главное артиллерийское управление Минобороны выдало тактико-технические требования на создание «Полевой реактивной системы «Град», которая рассматривалась уже не как опытно-конструкторская тема, а как создание серийной системы вооружения.

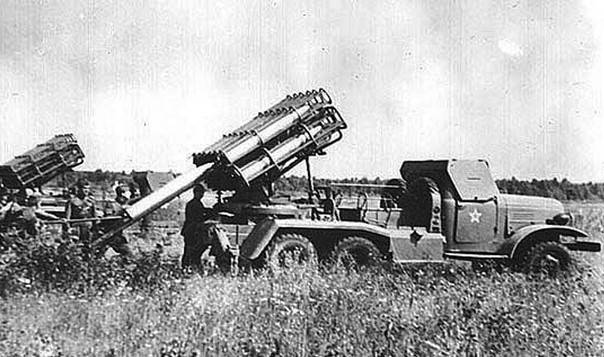

После выхода правительственного постановление прошло полтора года, прежде чем первые две боевых машины новой РСЗО «Град», созданных на базе автомобиля «Урал-375Д», были представлены военным из Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны СССР. Через три месяца, 1 марта 1962 года, на артиллерийском полигоне «Ржевка» под Ленинградом начались полигонные испытания «Града». АА год спустя, 28 марта 1963 года разработка БМ-21 закончилась принятием постановления Совета министров СССР о постановке новой реактивной системы залпового огня «Град» на вооружение.

«Грады» ранних выпусков на дивизионных учениях в Советской Армии. Фото с сайта http://army.lv

Спустя еще десять месяцев, 29 января 1964 года появилось новое постановление — о запуске «Градов» в серийное производство. А 7 ноября 1964 года первые серийные БМ-21 приняли участие в традиционном параде по случаю очередной годовщины Октябрьской революции. Глядя на эти грозные установки, каждая из которых могла выпустить четыре десятка реактивных снарядов, ни москвичи, ни иностранные дипломаты и журналисты, ни даже многие военные-участники парада не догадывались, что в действительности ни одна из них не способна к полноценной боевой работе из-за того, что на заводе не успели получить и установить электропривод артиллерийской части.

Через пять лет, 15 марта 1969 года «Грады» приняли свое боевое крещение. Случилось это во время боев за остров Даманский на реке Уссури, где советским пограничникам и военным пришлось отражать атаки китайской армии. После того, как ни пехотной атакой, ни танками китайских солдат так и не удалось вытеснить с захваченного острова, решено было применить новую артиллерийскую систему. В бой вступил 13-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион под командованием майора Михаила Ващенко, входивший в состав артиллерии 135-й мотострелковой дивизии, которая принимала участие в отражении китайской агрессии. Как и полагалось по штату мирного времени, дивизион имел на своем вооружении боевых машин БМ–21 «Град» (по штатам времени военного их число возрастало до 18 машин). После того, как «Грады» дали залп по Даманскому, китайцы в течение десяти минут потеряли, по разным данным, до 1000 человек только убитыми — и подразделения НОАК обратились в бегство.

Реактивные снаряды к БМ-21 и сама пусковая установка, попавшие в руки афганских талибов после ухода советских войск из страны. Фото с сайта http://army.lv

После этого «Град» воевал почти непрерывно — правда, в основном за пределами территории Советского Союза и России. Наиболее массовым применением этих реактивных систем нужно, видимо, считать их участие в боевых действиях в Афганистане в составе Ограниченного контингента советских войск. На своей земле БМ-21 были вынуждены стрелять в ходе обеих чеченских кампаний, а на чужой — пожалуй, в половине государств мира. Ведь, помимо Советской Армии, на вооружении их имели армии еще полусотни государств, не считая тех, что оказывались в руках незаконных вооруженных формирований.

На сегодняшний день БМ-21 «Град», завоевавшая звание самой массовой реактивной системы залпового огня в мире, понемногу снимается с вооружения российской армии и флота: по состоянию на 2016 год, в строю числятся всего 530 этих боевых машин (еще около 2000 находятся на хранении). На смену ему пришли новые РСЗО — БМ-27 «Ураган», БМ-30 «Смерч» и 9К51М «Торнадо». Но окончательно списывать «Грады» со счетов рано — так же, как некогда оказалось рано отказываться реактивных систем залпового огня как таковых, на что пошли на Западе и не захотели пойти в СССР. И не прогадали.

Принятая на вооружение Советской Армии РСЗО БМ-21 «Град» до сих пор стоит на вооружении Армии России. Фото с сайта http://army.lv

Автор: Антон Трофимов

Из глубины веков дошло до нас слово «распоясаться» — вести себя дурно. Что же такое пояс для русского человека? Почему к нему издавна было такое трепетное отношение? Оказывается, пояс был не только необходимой деталью одежды, но и выполнял важные социальные и обрядовые функции.

Пояс («опояска», «кушак», «покромка») до недавнего времени был обязательной деталью как женской, так и мужской одежды. И тут дело не только в удобстве — пояс сопровождал человека на протяжении всей его жизни.

Недаром народная мудрость гласит: «Носи рубаху с крестом и поясом, и ничего тебе не деется». Интересно, что женщины даже ночью пояс не снимали — исподняя рубаха обязательно должна быть подпоясана.

Хождение без пояса всячески осуждалось: в сказках «без креста и пояса» ходит всякая нечисть, да и о человеке, который уже «сраму не имет» говорят: «совсем уж распоясался».

Особая роль отводилась поясу и в народной медицине, и в празднично-обрядовой культуре крестьян.

Так в Новгородской губернии широким льняным поясом — «свивальником» — свивали новорождённого, а на крестины крёстная дарила новорождённому нательный крестик и пояс, который считался оберегающим от всех невзгод и сохранялся на протяжении всей жизни.

И , конечно же, ни одна свадьба без поясов не обходилась. Кроме того, что пояса служили подарками жениховой родне и дружке, они играли важную роль и в обрядности. Вот в Пермской области в день венчания невеста опоясывалась лыком прямо по голому телу, и только потом уже одевалась в свою лучшую одежду. По мнению стариков, такая опояска была надёжной защитой от колдунов.

Ну а самый яркий и красивый пояс невеста дарила жениху в день сговора. Но не просто так дарила, а «куражилась», чтобы жених помучился, посомневался. Вот как это было: пояс раскладывали перед лавкой ,на которой стояла девушка, а она приговаривала: «Хочу — вскочу, хочу — не вскочу», причём длиться это могло достаточно долго. Но если уж она давала своё согласие и впрыгивала в круг пояса, то отказаться от своего слова уже не могла и вручала пояс жениху.

Вообще, пояс ( так же как и рушник) олицетворял дорогу. В свадебной обрядности — это дорога в новую семейную жизнь, в похоронной — в жизнь иную. Усопшего опоясывали и ещё несколько поясов клали рядом в гроб. На поясах же опускали гроб в землю. Отличались погребальные пояса особенными молитвенными текстами: «ВСЕ УПОВАНИЯ МЫ НА ТЯ ВОЗЛАГАЮ, МАТИ БОЖИЯ СОХРАНИ МЯ ПОД КРОВОМ ТВОИМ»(Новгородская обл.).

Однако, молитвы встречаются не только на погребальных поясах. Например, при монастырях часто делали и продавали такие пояса.

Каких только поясов не было в России ещё в начале ХХ века! И кручёные, и кожаные (правда, только у мужчин), и плетёные, и полутканые, и тканые, и вышитые; и цветов самых разных — ведь с середины ХIХ века уже появляются анилиновые красители. А ещё в это же время развивается целый «кушачный» промысел на берегу Северной Двины в Красноборске и «Белой Слуде». Эти кушаки отличались особой прочностью. Но чаще женщины ткали пояса сами — себе и своей семье. «Тыкали так — эдакую палочку приделывали, вот как вроде … швейка. Дак на швейке вот намотают и притыкают вот эдак. У каждого было не по одному поясу» (Вологодская обл.)

К мужским поясам часто крепились кожаные мешочки для денег, ключей, расшитые кисеты с табачком и ножики. Дарёные вышитые платочки тоже за пояс затыкали. А у женщин были специальные поясные сумочки- «лакомки» или «лакомники», украшенные вышивкой. В некоторых областях России были даже поясные украшения — «назадни», «подмохорники» и многие другие.

Вроде бы и предмет-то простой — пояс, а вот сколько у него было применений. В этом-то и есть мудрость наших предков — ничего лишнего и бесполезного, всему-то должно быть объяснение, всему-то — применение, от всего-то — радость.

Разводы на Руси существовали как в языческие времена, так и в христианский период, несмотря на крайне негативное отношение церкви к разрыву венчанного союза.

Относительно развода у язычников существует много противоречивых сведений. Базируются они, в основном, на «Повести временных лет» и некоторых свидетельствах путешественников с Востока.

Одни источники указывают, что у славян существовал обычай сжигать вдов погибших в бою воинов, чтобы те не имели возможности выйти вторично замуж и тем осквернить память о муже. В других исторических документах содержатся скудные намеки на то, что разводы у славян совершались достаточно легко и были очень распространены.

Развод в христианском обществе

После принятия христианства на Руси был установлен новый семейный кодекс. При этом не все браки были сразу же освящены церковью; этот обычай постепенно вводился в русское общество. Долгое время существовали «неформальные» семейные союзы. Решение о разводе принималось по предписанным правилам и обязательно должно было происходить по обоюдному согласию.

Если муж самовольно уходил от жены, последней полагалась денежная компенсация. Сумма «откупа» зависела от социального статуса супругов. Размеры компенсаций были указаны в юридическом документе «Устав князя Ярослава о церковных судах». По нему боярин, например, платил брошенной жене компенсацию «за сором» 300 гривен. Простой человек — 2 рубля.

Церковь долго мирилась с тем, что люди жили в невенчанных браках и положила этому конец только в 1774 году. Тогда вышел указ Священного Синода о том, что всякий, живущий в браке без венца, будет отлучен от церкви и лишится права попасть после смерти в рай небесный. И даже при этом существовали возможности расторгнуть священный союз, заключенный под церковными сводами.

Причины для развода

Церковь крайне негативно относилась к разводу и чинила множество препятствий на пути тех, кто хотел расстаться со своим супругом. По мнению церкви, венчание – священный союз, заключенный на небесах и освященный самим Господом. Тот, кто хотел развестись, шел по пути прелюбодеяния и толкал на этот путь своего оставленного супруга. По той же причине нельзя было жениться на разведенных женщинах. По Византийской эклоге можно было развестись, если супруг:

— пропал без вести и уже долгое время не подает о себе никаких вестей (это приравнивалось к смерти);

— постригся в монахи или поменял веру;

— заразился проказой (в этом случае развод совершался с обоюдного согласия; больной супруг должен был отпустить здорового, чтобы тот мог основать новую, здоровую семью);

— ведет аморальный образ жизни (посещает общественные места один, без жены/мужа, ночует в чужом доме, прелюбодействует сам или торгует честью своей жены);

— не способен исполнять супружеские обязанности либо бесплоден;

— совершил попытку убийства в отношении своего супруга;

— участвовал в заговоре против государя (князя).

Разводу предшествовало разбирательство в судебном порядке. После развода венчанные супруги выплачивали штраф митрополиту в размере 12 гривен, невенчанные – 6. Далее следовал раздел имущества. Дети обычно наследовали только имущество отца, а не совместно нажитое родителями добро.

Развод в княжеских семействах

Даже при суровом запрете церкви возможностью развестись пользовались как простые люди, так и князья. Чаще всего инициатива исходила от мужчины, который находил себе более молодую возлюбленную и хотел с нею завести новую семью. У русских князей в таких случаях было несколько «любимых» причин для развода: уход жены в монастырь (нередко недобровольный), болезнь и бесплодие.

Первым был князь Владимир Великий. После принятия христианства ему пришлось развестись со многими своими женами-язычницами. Роман Мстиславович Галицкий заставил жену уйти в монастырь и на основании этого развелся с ней. Евдокия, супруга Святослава Всеволодовича (князя владимирского) сама ушла в монастырь, предварительно «отпустив» мужа. Симеон Гордый (князь московский) развелся с женой под тем предлогом, что она якобы была больна. После развода и сам Симеон, и его бывшая супруга Евпраксия завели новые семьи.

Князь московский Василий III 20 лет прожил с браке с Соломонией Сабуровой. За все это время у них так и не родились дети. На основании бесплодия супруги Василий III решил развестись. Церковь выступила против развода. Тогда князь просто лишил сана митрополита Варлаама, а других недовольных отправил в ссылку (1525 год). После этого князь женился во второй раз. Вторая супруга родила ему сына — Ивана, прозванного впоследствии Грозным.

Сам Иван Грозный тоже разводился. Он делал это неоднократно, предварительно насильно заточив неугодных супруг в монастырь (Анна Колтовская, Анна Васильчикова). Так же развелся с первой женой Евдокией Лопухиной и Петр I. Царь заставил женщину принять постриг, после чего официально с ней развелся. Из-за предполагаемого бесплодия супруги Елены Репниной Василий Шуйский вынудил ее постричься в монашки, после чего развелся с нею.

Дважды был женат и Александр II. Первой его супругой стала Максимилианна Гессен-Дармштадтская, после принятия православия ставшая княгиней Марией Александровной. С первой женой царь прожил 39 лет; затем она умерла от туберкулеза. Не дождавшись конца траура, Александр II женился на горячо любимой Екатерине Долгоруковой, которая к тому времени уже родила ему нескольких детей.

традиция регулярно бить жену появилась на Руси с принятием христианства. В языческий период женщина была более равноправным членом общества, чем в христианский. Женщины до XI века оставались под защитой своих близких родственников (отца и братьев), даже если вступали в брак. И те горой стояли за любимую дочь и сестру. Это не относилось только к украденным или купленным женам, которые в семьях супругов существовали на положении рабынь.

Женщины, вступившие брак по собственному согласию или договору между родителями, обладали многими правами. Могли даже «развестись» — уйти от мужа, если не были удовлетворены браком. Роль женщины отражалась и в наличии божеств женского рода: Лада – богиня любви и брака, Макошь — богиня прядения, рожаницы – божественные посланницы, определявшие судьбу ребенка при рождении.

После крещения Руси

Вместе с крещением Русь приняла и новую мораль, которая самым невыгодным образом сказалась на судьбе русской женщины. С принятием монотеизма и установлением главенствующей роли мужчины женщина в семье стала восприниматься как существо в какой-то степени неполноценное, неразумное, как дитя. Муж должен был буквально опекать жену, заботиться о ее нравственности и «спасении души».

Эта забота должна была выражаться в строгости и регулярных побоях. Аналогичным образом воспитывались и дети. Во многом такой стереотип поведения был внушен церковниками, которые в Средние века усматривали в женщине корень всех зол, дьявольский соблазн и источник нечисти. Чтобы душа женщины не попала в ад, муж был просто обязан регулярно «наущать» ее «битием».

Телесные наказания считались чем-то вроде профилактической работы. Они должны были выбить из женщины все те пороки, которыми она по определению была наделена с рождения. Если мужчина бил супругу, значит, заботился о спасении ее души от адского пламени. Сами женщины так усвоили этот урок, что отсутствие побоев воспринимали как признак отсутствия мужниной любви и заботы. Такие законы семейной жизни были отражены в известном литературном памятнике «Домострое».

Как бить жену

«Домострой» был создан неизвестными авторами приблизительно в XV-XVI веках в Новгородской республике. По мнению исследовавших этот документ Александра Сергеевича Орлова, Сергея Михайловича Соловьева и других русских литературоведов и историков, «Домострой» стал результатом труда множества священников, «учителей народа», и одновременно квинтэссенцией моральных норм общества того периода.

В этом документе делу «воспитания жены» посвящена не одна глава. Анонимный советчик поучает добропорядочных мужчин, как правильно бить жену, чтобы не наносить ей тяжелые увечья. Мужчине не рекомендовалось бить женщину по глазам, ушам и другим важным частям тела, чтобы не сделать супругу калекой. Также не следовало использовать для «воспитания» тяжелых и особенно металлических предметов, поскольку все это может привести к инвалидности.

Физические методы воспитания по «Домострою» полагалось применять не только к женам, но и к детям, слугам и нерадивым работникам. Регулярное поколачивание всех этих людей – иногда просто так, в профилактических целях – было святой обязанностью мужчины, как главы семьи. Таким образом он, как прилежный пастырь, заботился о своем «стаде».

Не бьет – значит, не любит

Именно так воспринимали русские женщины более лояльное к себе отношение. Сейчас это может показаться странным и диким, но нельзя забывать, что женщина воспитывалась в патриархальном обществе. Всю ее жизнь регулировали суровые законы семьи, рода. Русские женщины в подавляющем большинстве своем были необразованными, с узким кругозором. Им и невдомек было то, что жить в семье можно как-то иначе. Да и примеров таких не было.

Если женщине случалось – крайне редко – выйти замуж за иностранца, она вполне естественно воспринимала отсутствие побоев со стороны мужа как признак его нелюбви. Со временем в обществе было забыто исконное значение телесного наказания как способа воспитания «в страхе божьем». Мужчины стали бить жен просто из ревности или своеволия. Хуже всего, что сами женщины по-прежнему воспринимают такое поведение как норму и годами терпят рукоприкладство.

Мнение психологов

В русском обществе очень сильны традиции. Даже самые дикие и абсурдные. Память предков диктует русским женщинам молча терпеть побои и не выносить проблему на суд публики. Это меньше принято в интеллигентных семьях; чаще встречается в низших слоях населения. В последних регулярные побои могут быть отягощены пьянством и часто накладываются на другие виды насилия (моральное, сексуальное).

Как бы женщины ни считали, что «бьет – значит, любит», насилие – это только насилие. Зачастую опустившийся мужчина продолжает жить с давно нелюбимой женщиной и при этом бить он ее тоже продолжает. Ни о какой любви в таких семьях речи даже не идет. К тому же в огромном количестве случаев побои заканчиваются убийством. Ежегодно от рук своих мужей гибнет более 10-ти тысяч россиянок.

Плоды такой «любви»

От домашнего насилия страдают и дети. Даже не будучи прямыми жертвами побоев, они вырастают морально ущербными. Психологи называют это отклонение Стокгольмским синдромом. Он выражается в неспособности человека, который в детстве подвергался любому виду насилия, противостоять ему во взрослой жизни. Это касается и ситуаций, когда ребенок регулярно наблюдает избиение своей матери.

Такой человек становится беспомощным перед агрессором. Иногда он не только не может защитить себя, но еще и попадает в моральную зависимость от насильника. Если к ребенку, как и к его матери, применялось насилие, он точно так же вырастает с психическими отклонениями того или иного рода.

В зависимости от типа личности и силы нанесенной травмы у жертв насилия может развиться целая гамма отклонений: тревожное расстройство, маниакально-депрессивный психоз и пр. Девочки, выросшие в таких семьях, перенимают манеру поведения матери и вырастают уже сложившимися жертвами. Интуитивно они находят себе и соответствующего партнера, склонного к насилию. Так образуется очень крепкая связь «жертва – тиран», которая нередко обрывается только со смертью жертвы.

С мальчиками все еще сложнее, потому что они могут повторять модель поведения отца. Это не 100%-ная закономерность, но очень часто мальчики, выросшие в обстановке жестокости и насилия, сами становятся крайне жестокими. Если подобное «воспитание» накладывается на определенные психологические особенности личности, общество получает готового маньяка-убийцу. Едва ли такие люди могут считаться «плодами любви».

Зимой 1565 года страну накрыла семилетняя «тьма кромешная» – опричнина. О ее причинах, ходе и последствиях спорят уже не одно столетие. Явление опричнины уже стало мифом, живущим параллельно с исторической правдой.

Тысяча лучших слуг

Известно, что в 1550 году Иван Грозный раздал подмосковные поместья тысяче «лучших слуг», среди которых оказались и худородные дворяне, и родовитые князья. От новых подмосковных помещиков требовалось немного: всегда быть «под рукой» и в нужный момент исполнить поручение государя. Именно такие люди пригодятся Ивану Грозному, когда он решит ввести опричнину: надежные, проверенные, готовые отдать «долг». Правда, результаты реформы «тысячи лучших слуг» оказались эффективнее, нежели опричнина, — в октябре 1552 года была наконец-то взята Казань. После неудач – сожжения Москвы, и потери всего, что было завоевано в ходе успешного этапа Ливонской войны, в 1572 году опричнина была отменена.

Чем руководствовался Иван Грозный, когда принимал решение о введении опричнины?

Широко известно мнение о его желании отомстить, а также о «сумасшествии» царя. Несмотря на то, что вопрос о невменяемости Грозного до сих пор не решен однозначно, следует ли без колебаний признавать, что им руководили только помешательство и желание отомстить? Возможно, он желал утвердить свой новый титул и церемонию венчания на царство, которая была проведена в 1547 году и признавалась далеко не всеми? А может царь стремился победить детские страхи? Или хотел создать новую опору для себя – дворянство, которое к тому же перестало бы заявлять претензии на престол, сосредоточенный в итоге в руках одной династии? Вопрос остается открытым.

Вдовья доля

Интересно, что термином «опришнина» в юридических документах эпохи Грозного именовалась «вдовья доля» — та часть имущества, которую получала женщина, потерявшая супруга. Таким образом, используя термин в новом значении, Грозный в очередной раз занимался уничижением, сравнивая себя с осиротевшей вдовой. Так уже случалось не раз: например, в начале своего послания в Кирилло-Белозерский монастырь он именует себя не иначе как «грешный» или «пес смердящий». Государь вообще обладал своеобразным чувством юмора и любил «поиграть» со словами и терминами. Например, во время казни некоего Овцына он мог рядом с приговоренным повесить овцу.

Ошибочно определять опричнину исключительно как формирование специальных карательных отрядов. «Черные мстители» действительно исполняли повеление государя: нещадно истребляли изменников. Сам Иван Грозный говорил, что всегда боролся с изменниками, и не важно, в чьем лице: боярина, дворянина или обычного повара.

Когда бояре и духовенство приехало к Ивану Грозному в Александровскую слободу с просьбами вернуться, государь объявил о своем желании: разделить земли на земщину и опричнину.

В первых — дозволялось править боярам, себе же царь оставлял опричнину, в которой только он мог решать, как править, кого казнить, а кого миловать. Грозный желал освободиться от сложившейся системы управления и мешавших ему феодальных связей. В опричнину вошли лучшие земли и более 20 крупных городов, в том числе Москва, Вязьма, Суздаль, Вологда и Великий Устюг. Таким образом, была сформирована система, которая положила начало истинного самодержавия на Руси. В последующей истории снова и снова самодержцы прибегали к «опричным методам управления».

Метла и песья голова

Опричниками становились люди проверенные, доказавшие свою верность, зачастую очень неглупые. К концу опричнины общий корпус войска достигал по разным оценкам 7 тысяч человек. С легкой руки любившего каламбуры князя Курбского опричников иногда называли кромешниками — от слова «опричь» в значении «кроме», «особенный». Они действительно были «особенными» – обладали практически неограниченной властью и решительным характером. В черных кафтанах, на вороных конях, украшенных черной сбруей – вид у царских «слуг» был устрашающим. Неизменным атрибутом опричников были метла и песья голова, которыми «декорировалось» седло. Символы давали понять, что любой государев изменник будет по-собачьи «выгрызен» и «выметен» поганой метлой. Впрочем, собачьи головы могли напоминать и об ужасной казни, к которой нередко прибегали: осужденного зашивали в медвежью шкуру и травили собаками.

Во время репрессий в одном только Новгороде было уничтожено по разным оценкам от 3 до 10 тысяч человек. Если учесть, что население города составляло в то время 30 тысяч человек, был убит как минимум каждый десятый.

После жестокой расправы с главой Боярской думы Иваном Федоровым, царь лично ездил с опричниками и уничтожал имущество изменника. Сегодня это связывают не столько с кровожадностью государя, сколько с его особым отношением к так называемому «нечистому имуществу», которое было неугодно Богу и не могло быть принято, например, монастырем.

Видимо, предчувствуя скорую расправу Федоров отписал часть земель Кирилло-Белозерскому монастырю, часть – в московскую обитель. Интересно, что Иван Грозный «подтвердил» дар, при этом, правда, вторую часть забрал себе в казну.

Действия опричников поражали, но не столько своей кровожадностью, к которой по большому счету русский народ был привычен, а масштабностью и зачастую бессмысленностью. Конечно, казни и грабежи были. Могли убить не только изменника, но и членов его семьи и прислугу, однако, массово истреблять крестьян ни один здравомыслящий опричник не стал бы. Дело в том, что во времена Ивана Грозного ощущался острый дефицит рабочих рук. Возможно, потому-то и был русский суд «самым гуманным» в мире: за «мелкие» нарушения чаще следовало позорящее наказание, например, публичная порка. Кому же будет нужен работник, которому отрубили руку? Подобным образом обстояло дело и с опричниной. Вотчины, которые получали государевы слуги, были ценны не землей, а дворами с крестьянами. У многих земли было предостаточно, только вот работать на ней было практически некому. Поэтому опричники старались не упустить возможности «поживиться» рабочей силой: иногда уговорами, иногда насильно вывозили крестьян изменника в свою вотчину. Слишком практичные даже заставляли мужиков разбирать избы и перевозить их на новое место жительства.

источник

Русское имя – это сложная формула, в истории которой далеко не все однозначно. Как давали имена на Руси, что такое феномен «полуимени», и какими были настоящие имена русских царей?

Прозвищные имена

Традиция давать имена на Руси сложилась еще в дохристианские времена. Любое слово, связанное с обычаем, привычками, внешним видом, окружающей средой, могло «прилипнуть» к человеку и стать его именем. Таких имен-прозвищ насчитывалось несколько тысяч, однако в широком употреблении было не более ста. Условно, их можно поделить на десяток групп.

Вот некоторые из них. Числовые имена – Первой, Вторак, Третьяк. Связанные с внешними признаками – Чернява, Беляк, Малюта. С чертами характера – Молчан, Смеяна, Истома. С живой природой – Бык, Щука, Дуб. Или с ремеслом – Ложка, Кузнец, Шуба. Впрочем, с возрастом, такие имена могли заменяться на другие – более подходящие человеку.

Как особую категорию прозвищных имен стоит выделить защитные имена. Во избежание пагубного влияния злых духов или других людей человеку часто давали второе имя, которое знали все – Некрас, Злоба, Крив. Такое неказистое имя по поверью и защищало его носителя от сглаза или порчи.

После появления на Руси христианских имен прозвища не исчезли, а стали дополнением к основному имени. Они использовались как в среде низкого сословия, так и у родовитых людей. В качестве примера можно назвать Александра Невского, Симеона Полоцкого или Ивана Калиту.

Прозвищные имена в России имели хождение вплоть до XVIII столетия, пока не были полностью запрещены Петром I. Впрочем, с XV столетия активно набирал обороты другой процесс, при котором прозвищные имена стали преобразовываться в фамилии.

Прямое имя

В XIV- XVI столетиях в России при рождении было принято давать прямые имена в честь святого, чья память отмечалась в этот день. В отличие от публичного христианского имени, прямое имя обычно употреблялось в узком кругу близких и родных людей. Так, Василий III носил прямое имя Гавриил, а его сын Иван Грозный – Тит.

Иногда складывалась парадоксальная ситуация, когда родные братья могли быть полными тезками – носить одинаковые публичное и прямое имя. Например, старший и младший сыновья Ивана Грозного публично именовались Дмитриями, а в тесном кругу – Уарами.

Традиция прямого имени берет начало в ранней родословной Рюриковичей, когда Великие князья носили одновременно языческое и христианское имя: Ярослав-Георгий (Мудрый) или Владимир-Василий (Мономах).

Полуимена

Официальное использование полуимен в уменьшительно-уничижительном тоне было распространено в России с XVI по XVIII века. Часто так именовали государственных преступников – Стенька Разин или Емелька Пугачев. Также обязательным было употребление полуимени при обращении в вышестоящие инстанции. Так, к примеру, Григорий должен был называть себя «Гришкой, царским холопом». Известно, что во время «политического маскарада» – отречения Ивана Грозного от престола – «бывший» царь предстал как «Иванец Васильев».

источник

Своей чрезмерной жестокостью или экстравагантным поведением многие русские самодержцы снискали славу подписавших договор с дьяволом. Особенно это было распространено в Средние века, когда любго могли заподозрить в одержимости бесами или колдовстве. Одним из первых царей, снискавших дурную славу, стал Иван Грозный.

Иван IV Грозный

Первая половина правления Ивана IV была посвящена внедрению целого ряда реформ, а русский народ всегда отчаянно сопротивлялся любым нововведениям и даже боялся их. Иван Грозный сосредоточил всю власть в своих руках, отодвинув на задний план бояр. Затем он провел судебную и земскую реформы, после которых крестьяне стали еще более закрепощенными.

Иван Грозный всегда окружал себя разного рода магами, колдунами, скоморохами, астрологами и алхимиками. Одно время правой рукой царя был некий голландец Елисей Бомелий, которого бояре считали воплощение дьявола. Главным увлечение Бомелия было производство ядов, в котором он достиг такого искусства, что с точностью мог предугадать день и час смерти жертвы, принявшей зелье. Другими «сильными» сторонами голландца было знание астрологии и черной магии. Елисей бахвалился, что может с помощью заговоров вызывать стихийные бедствия, пожары, голод. Бояре боялись «злого волхва Бомелия» куда сильнее, чем самого Иоанна Васильевича. Они-то его и «подставили»: когда Грозный ходил наводить порядок в Новгород, ему поступил донос о том, что голландец готовит политический заговор против царя. Береженного Бог бережет, Иоанн IV решил подстраховаться. Согласно законам жанра Елисея сначала вздернули на дыбе, а потом поджарили на огне. Бояре с облегчение выдохнули. Правда, некоторые считали, что дух голландца вселился в самого царя, что сказалось как на его внешности (Грозный сильно постарел), так и на его поступках.

Борис Годунов

Хитрый, острожный и очень умный придворный Годунов подозревался в убийстве «помазанника Божия». При дворе и в народе упорно распространялись слухи о том, что Иван IV был задушен. В последние минуты жизни рядом с ним находился именно Годунов, что и бросало на него тень. При царе Федоре Иоанновиче он фактически выполнял функции правителя.

В окружении Годунов тоже делал ставку на колдунов и магов и даже увлекался вызовом духом. Он даже писал английской королеве Елизавете I, чтобы та прислала ей в качестве лейб-медика знаменитого Джона Ди, который был известен всей Европы тем, что регулярно вызывал демонов и консультировался с ними по вопросам алхимии. Правда, английская королева не отпустила Джона Ди. Только при Михаиле Романове в Россию приедет его сын в качестве царского лекаря и наставника по алхимии.

Народ знал об увлечениях Годунова и считал, что голод, лютовавший в стране является наказание Всевышнего за связи с нечистой силой.

Лжедмитрий I

Самозванец, именовавший себя «Императором Димитрием», многим пришелся не по вкусу русскому народу. Сами его ничем не подтвержденные претензии на царский трон, тесные связи с зарубежными вельможами, раскол, который Лжедмитрий внес в общество, а самое главное – принятие им католицизма – все это было, по мнению православных россиян, признаком контакта с нечистой силой.

Ходили слухи, что Лжедмитрий водился с саамским колдунами, которые считались самыми сильными в Европе. Якобы те научили самозванца воскресать из мертвых, и тот воспользовался знанием после того, как его растерзали заговорщики, чтобы явится в образе Лжедмитрия II.

Алексей Михайлович

Царь Алексей Михайлович отличился тем, что развернул войну со святейшим патриархом Никоном. Последний хотел установить в России главенство церкви, но самодержцу эта идея совсем не нравилась. В итоге Алексей Михайлович даже отказался ходить на богослужения.

Результатом этой войны стала церковная реформа 1666-1667 годов, после которой граждане поделились на «истинно верующих» и старообрядцев (или раскольников). Все, кто предпочитал служить Богу по-прежнему, считали, что царь Алексей связался с дьяволом и считали его антихристом.

Петр I

Антихристом считали и Петра I. Тот давал немало поводов. Царь приказывал своим подчиненным брить бороды и носить заморский кафтан, что по понятию православного русского человека было равносильно кощунству и ереси. После путешествия (Великого посольства) Петра в Европу его и вовсе стали считать подмененным. Да и милосердием этот самодержец тоже не славился, поэтому многие считали его наперсником Сатаны. Кстати, Петр I сам стремился выйти на контакт с нечистой силой. Предание гласит, будто в Сухаревской башне проходили тайные заседания некоего общества Нептуна, председателем которого был Лефорт, а первым надзирателем — Петр I. История от нас скрыла происхождение и истинную цель этого тайного общества. Однако была в народе молва, будто там хранилась черная книга, охраняемая 12 духами и «после закладенная в стену, где и заколочена алтынными гвоздями».

Николай II

Как ни странно, но и царя Николая II подозревали в пособничестве дьяволу. Прежде всего из-за контактов с Распутиным, у которого была репутация «святого черта». До этого Николай II обращался за консультацией к французскому оккультисту Папюсу, о котором говорили, что он заключил сделку с дьяволом.

источник