Россия

В последние годы активно обсуждается возможность введения всеобщей ренты для граждан России за природные богатства. Если бы власть приняла такой законопроект, то каждый россиянин получал бы определенную сумму отчислений от продажи газа, нефти, ценных металлов, леса, так как это практикуют другие страны.

Россия – крупнейшее государство, которое получает значительную прибыть от экспорта природных ресурсов. Доход от продажи – это основной источник наполнения государственного бюджета. К простым гражданам эти деньги приходят в форме субсидий, пенсий, различных пособий, а также социальных льгот. Кроме того, на эти деньги содержаться школы, больницы, строятся дороги и т.д.

В других странах дела обстоят иначе, например, в Кувейте, Аравии, ОАЭ, и ряде других государств Персидского залива предусмотрено перечисление определенной суммы на персональный счет гражданина, непосредственно с момента рождения ребенка. Эти деньги — процент от продажи нефти.

Так как коренного населения в этих странах немного, они получают неплохое пособие (эта сумма может достигать 3 тыс. долларов). Кроме того, граждане Кувейта могут воспользоваться беспроцентным кредитом на сумму до 220 тыс. долларов для строительства жилья.

Таким образом, поступают не только в странах богатых нефтью. В скандинавских государствах существует схожая, но не настолько щедрая политика. Деньги на ее осуществление берутся из налоговых отчислений, а также доходов от экспорта различной продукции. В США на Аляске каждому гражданину полагается по 1 тыс. долларов только за то, что в этом штате идет добыча золота. Также здесь предусмотрен нефтяной фонд (около 30 млрд. долларов) из которого ежегодно население штата получает внушительные дивиденды.

Как же обстоит дело у нас? Сколько бы могли заработать граждане России за 2016 год от доходов золота, нефти, газа, если бы были акционерами корпорации Россия, и имели долю от 143 млн. акций (по количеству граждан)? Объема средств, которые получало государство от продажи газа, нефти, леса и т.д. на протяжении 20 лет составляет около 10 трлн. долларов, из которых 200 тыс. долларов должно приходиться на однодетные семьи, а 140 тыс. долларов на семью из двоих пенсионеров. Еще по 25 000 долларов на каждого россиянина приходиться за продажу иных природные богатства страны (металла, золота, алмазов). Сейчас всеми этими благами пользуется только олигархическая верхушка.

Единственно на что пока могут рассчитывать россияне – это перераспределение природной ренты. Но суммы которые сможет предложить государство, конечно, будут небольшими. При разделении 6 трлн. рублей от нефтяных доходов, которые получила Россия в 2015 году, на каждого гражданина России получается около 600$ в год. Если к этой сумме прибавить еще процент от вырученных денег за лес, золото, алмазы, металлы, то прожить за эту сумму целый год вряд ли получиться.

Те, кто стоят на стороне данного нововведения, утверждают, что главное не цифры, а возможность стать обладателем свой доли всеобщего достояния, и иметь ежегодную прибыль от работы и проживания в России. Но если такой закон вступит в силу, можно ощутить другую сторону медали: придется в полной мере оплачивать коммунальные, образовательные, медицинские, и другие услуги, по тем тарифам, которые будут экономически обоснованными. Россияне больше не смогут рассчитывать на материнский капитал, льготы, программы помощи для сельских врачей и проч.

источник

Иностранной медицине на Руси всегда доверяли больше, чем своей. И в этом виноваты русские монархи. Благодаря этой вере влияние некоторых лекарей выходило далеко за рамки медицины. Но и цена врачебной ошибки была велика.

Онтон Немчин

Вероятно, это был первый врач-иностранец, получивший должность придворного лекаря при Московском дворе. Онтон прибыл на Русь в 1485 году из Немецкой Земли с надеждой стать первым «парнем на деревне». Однако лавры доктора Хауса врачу Немчину не удалось снискать. Иоанн III, царствовавший тогда в Московии, поручил Отнону лечение захворавшего сына касимовского царевича Даньяра-Каракучи. Татарский пациент скончался, возможно, не выдержав высоких технологий западной медицины, которая тогда активно использовала ртуть. После этого Онтону Немчину пришлось испытать на себе русские технологии расправы: «…сведши на реку на Москву под мост, да зареза его ножом, яко овцу». Так, первый «блин» прогрессивной западной медицины на Руси вышел комом.

Мистро Леон Жидовин

Спустя четыре года в Московии появился новый посол прогрессивной европейской медицины – мистро Леон, которого московиты, не знавшие тогда об антисемитизме, прозвали Леоном Жидовиным. Лекарь прибыл из Венеции в составе группы итальянских специалистов – архитекторов, инженеров, ювелиров, призванных Иоанном III к Московскому двору. Уже через месяц после прибытия Леону представился случай блеснуть мастерством: заболел «камчюгою в ногах» наследник престола, Иоанн Молодой. Мистро Леон вызвался решить проблему. С соизволения Иоанна III он начал «пользовать княжича зельем, жег тело сткляницами с горячей водой». Однако наследнику становилось все хуже и хуже, пока 6 марта 1490 года он не предстал перед Господом. Ну а «на Балвановке апреля 22» было покончено и с мистро Жидовиным.

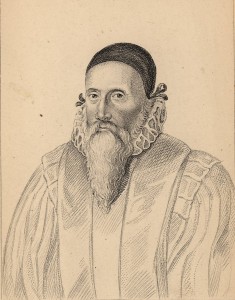

Арнульф Линдсей

Печальный опыт первых двух докторов не остановил поток западных специалистов. У Василия III было три доктора из Константинополя и один пленный немец, а Иван Грозный, первый русский англоман, сделал ставку на британскую медицину. В 1568 году по «челобитной» Иоанна Васильевича английская королева Елизавета прислала в Москву доктора Арнульфа Линдсея, книги которого по медицине и математике гремели по всей Европе. Арнульф настолько приглянулся царю, что тот «обаче лекарства от никакого приймаше». Британский лекарь вскоре стал одной из самых приближенных персон к престолу. Причем его советы ограничивались не только медициной. Так, доктор активно лоббировал британские торговые интересы, высказывал свое мнение по вопросам государственного устройства Руси и призывал царя избавиться от некоторых бояр. Несмотря на царскую любовь, карьера Линдсея тоже была не долгой. Во время очередного пожара в Москве британский медик скрылся у себя в погребе и там задохнулся от угарного газа.

Елисей Бомелий

Этот доктор стал вторым крупным увлечением Иоанна Васильевича после Арнульфа Линдсея. Роковым увлечением.… В отличие от Арнульфа голландец Елисей мало интересовался медициной в ее классическом понимании. Этого лейб-медика Его Величества увлекала алхимия, а точнее – яды. Говорят, в их производстве Бомелий достиг такого искусства, что с точностью мог предугадать день и час смерти жертвы, принявшей зелье. Другими «сильными» сторонами голландца было знание астрологии и черной магии. Елисей бахвалился, что может с помощью заговоров вызывать стихийные бедствия, пожары, голод. Бояре боялись «злого волхва Бомелия» куда сильнее, чем самого Иоанна Васильевича. Они-то его и «подставили»: когда Грозный ходил наводить порядок в Новгород, ему поступил донос о том, что голландец готовит политический заговор против царя. Береженного Бог бережет, Иоанн IV решил подстраховаться. Согласно законам жанра Елисея сначала вздернули на дыбе, а потом поджарили на огне. Бояре с облегчение выдохнули.

Марк Ридли

Еще один английский поданный на медицинской службе у Рюриковичей. В 1594 году, после долгих уговоров Бориса Годунова, он принял предложение стать лейб-медиком царя Федора Ивановича. Это было настоящее событие, поскольку ученые-медики такого калибра до этого никогда не посещали России. Это примерно равно тому, если бы сегодня Джуд Лоу снялся у Никиты Михалкова, а Джон Терри перешел играть в «Зенит». Марк Ридли стал светочем просвещения для русской элиты. Благодаря ему многие боярские дети получили отличное образование в математике, химии, физике и т.д. Он за считанные месяцы изучил русский язык и составил русско-английский и англо-русский словари, в которых русские слова были записаны кириллицей. Спустя четыре года королева Елизавета позвала Ридли на службу своим личным лекарем. При отъезде медика из России Борис Годунов писал королеве: «Мы возвращаем его Вашему Величеству с нашим царским благорасположением и похвалой за то, что он служил нам и нашему предшественнику верой и правдой. Ежели и впредь пожелают приезжать в Россию английские врачи, аптекари и иные ученые люди, то всегда будут пользоваться хорошим приемом, пристойным местом и свободным допуском».

До конца своей жизни этот великий ученый гордился тем, что служил лейб-медиком в Московии.

Артемий Иванович Дий

Еще одна британская звезда на небосклоне русской придворной медицины. Артемий Иванович Дий, он же – Артур Ди, сын знаменитого ученого и алхимика Джона Ди, прибыл на службу лейб-медиком ко двору Михаила Федоровича. Интересно, что самого Джона Ди долго уговаривал стать лейб-медиком еще Борис Годунов, и вот спустя несколько десятилетий в Кремль прибыл его любимый сын. Артемий Иванович не только лечил царя Михаила, но и преподавал ему основы алхимии и физики. По легенде, под руководством этого англичанина часть алхимических опусов были зашифрованы в изразцах Царских Палат Ипатьевского монастыря, любимой обители первых Романовых. Ди пробыл в Москве 14 лет, в течение которых он занимался развитием отечественной фармацевтики и писал свой знаменитый алхимический трактат Fasciculus Chemicus. Некоторые конспирологи поговаривают, что Артемий Иванович Дий выполнял роль резидента английской разведки. Учитывая тот факт, что его отец, Джон Ди считается создателем первой разведки мира, то всякое может быть.

Лаврентий Блюментрост

Этот доктор был далек от разного рода разведок, лоббизма и прочей политики. Только медицина. Блюментрост приехал в Россию из Саксонии в 1668 году в качестве лейб-медика ко двору царя Алексея Михайловича. Верой и правдой доктор проработал на благо придворной медицины 37 лет и скончался в возрасте 86 лет. Помимо заслуг на медицинском поприще, Лаврентий Блюментрост прославился тем, что дал жизнь великой династии русских медиков. Например, его сын Лаврентий Лаврентиевич Блюментрост, служивший лейб-медиком Петра I, стал первым президентом Петербургской Академии наук.

источник

Депутаты партии «Батьковщина» вновь заблокировали трибуну Верховной рады Украины и требуют расследования коррупционного скандала, связанного, в том числе, с президентом страны Петром Порошенко.

Утреннее заседание Верховной рады Украины началось с очередного скандала. Депутаты фракции «Батьковщина» устроили акцию протеста, заблокировали трибуну и ограничили вход в президиум. Стоит отметить, что место президента Украины Петра Порошенко также оказалось «занято» нардепами из «Радикальной партии» Олега Ляшко и фракции Юлии Тимошенко. Протестующие требуют начать расследование оффшорных скандалов, связанных с крупными чиновниками Украины и с президентом страны.

На официальном сайте Верховной рады можно наблюдать онлайн-трансляцию происходящего. Пользователи сети Интернет назвали действия депутатов настоящим «балаганом», отметив, что многие протестующие сами замешаны в коррупционных скандалах.

Каждый гражданин России, имеющий в школьном аттестате по истории твердую «четверку», знает, что российский триколор появился у нас благодаря Петру Великому. Но если вы учились в школе с углубленным изучением истории, или ваш учитель был из вексиллологов, то вы знаете совсем другое – правильное. Первый триколор появился в России раньше, во времена правления первого царя из династии Романовых Михаила Фёдоровича.

Как мы оказались под этим флагом?

В 1634 году ко двору Михаила Фёдоровича прибыло посольство от голштинского герцога Фридриха III. Кроме дипломатических вопросов, посольство также решило вопрос о постройке на Волге десяти кораблей для путешествия в Персию. Первый корабль, «Фредерик», был спущен на воду в 1636 году. Срок его корабельной жизни был недолог, но шёл он под голштинским флагом, подозрительно похожим на наш нынешний триколор. Так трёхцветный флаг был явлен взору русского человека, но пока это был не русский флаг, русским (или почти русским) он стал при Алексее Михайловиче.

Алексей Михайлович выбрал этот флаг для первого русского фрегата «Орел». Голландский инженер Давыд Бутлер испросил у царя, какой флаг ставить на корабль. Своего флага у России ещё не было, да и команда фрегата состояла целиком из голландцев, поэтому не долго думая решено было поставить флаг, идентичный голландскому, что, конечно, по меньшей мере странно. Выйти под протестантским флагом в море для тогдашних русских моряков, которые на 80 процентов состояли из поморов, было равносильно тому, если бы они еще взяли на борт эскорт женщин, принесли торжественное жертвоприношение чайки прямо на палубе, установили несколько гробов в трюме и нарушили другие приметы. Вывод отсюда напрашивается один: на «Орле» не было ни одного православного. Хотя, корабль он и есть корабль. Корабельные флаги раньше были полной формальностью, их меняли перед заходами в порты, торговлю нельзя было подвергать угрозе. В общем и целом, триколор впервые появился на русском корабле по случайности, доходящей до абсурда.

Появление триколора при Петре тоже нельзя объяснить мудростью выбора правителя. Просто он очень любил Голландию. Настолько сильно, что многие придворные после возвращения Петра I из великого посольства подумали, что его подменили. В Роттердаме Петра ждал построенный по заказу Петра фрегат с голландским флагом. Он настолько понравился Петру, что тот решил не менять и стяг.

Почему три цвета?

Три цвета на российском флаге связано с геральдической модой, идущей ещё от меровингов. На знамени франкского короля Хлодвига было три жабы, обозначающие трёх матерей, три расовых типа, три психологических модели мировоззрения: Фрейю, Лиду и Финду. Позже жабы были заменены лилиями, символизирующими сначала Деву Марию, а затем Святую троицу. Единого значения символики цветов российского флага не существует. Каждый волен верить в то, во что ему захочется, но показательно, что расцветка российского флага могла бы быть и другой. Изначально флаг голландцев был не красно-сине-белым, вместо красного цвета был оранжевый. Сменить оранжевый цвет на красный голландцев побудила, по официальной версии, революция, по бытовой – то, что оранжевый цвет, выцветая, приобретал совсем уж интересные тона, вплоть до зелёного, и флаг был похож на популярный сегодня в определённых кругах «радужный флаг». Хотим ли мы такого флага?

Почему другие славяне тоже под этим флагом?

Официально существует три версии того, из-за чего»наши цвета» присутствуют и на флагах других народов, участвовавших в середине XIX века в панславянском съезде. Две из них абсурдные, одна — истинная. По первой версии — цвета заимствованы не с российского торгового флага, а с флага Франции, и олицетворяют они, соответственно, свободу, равенство и братство. Конечно, это не так. Николай I, имеющий об этих трёх ценностях своё представление (в корне отличное от идеалов французской революции) вряд ли бы допустил такой генезис. Вторая версия и того слабее: цвета эти достались панславянам от герцогства Крайна, которое по площади с три Москвы. Наконец, главная версия — это «русский генезис». Спонсорство и поддержка со стороны России — основная причина триколора в национальных флагах славянских народов.

Яндекс.Директ

Доставка цветов из шаров. sharik.proБукеты цветов из воздушных шаров. Стоят дольше — стоят дешевле! От 300 р.Фигуры из ШаровШары с РисункомСветящиеся ШарыДоставкаАдрес и телефонЕкатеринбург

sharik.proБукеты цветов из воздушных шаров. Стоят дольше — стоят дешевле! От 300 р.Фигуры из ШаровШары с РисункомСветящиеся ШарыДоставкаАдрес и телефонЕкатеринбург

Почему этот флаг выбрало Временное правительство?

Оно его фактически и не выбирало. Оно его просто не меняло. На Юридическом совещании в апреле 1917 года флаг было решено оставить в качестве национального. На майском заседании Временного правительства вопрос о флаге был отложен «до разрешения Учредительным собранием». По факту, триколор оставался национальным флагом до Октябрьской революции, юридически — до 13 апреля 1918 года. когда было принято решение об установлении флага РСФСР. В период Гражданской войны триколор был флагом Белых, Советская армия сражалась под красным флагом.

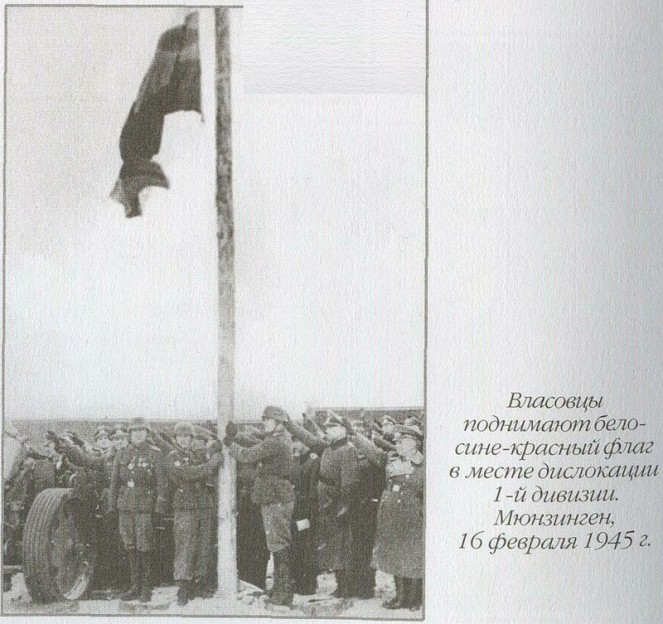

Почему этот флаг выбрал Власов?

РОА и РННА состояли, по большему счёту, из белоэмигрантов. Совсем не удивительно, что именно флаг царской России был использован Власовым. Для борьбы со сталинизмом и большевизмом (именно так Власов оправдывал своё предательство) лучшего флага было просто не сыскать. Триколор даже участвовал в параде РОА в Пскове 22 июня 1943 года.

Почему этот флаг выбрал Ельцин?

Первым, кто после Власова использовал триколор был Гарри Каспаров. Во время матча на первенство мира с Анатолием Карповым (который играл под советским флагом), Каспаров выступил под красно-бело-синим флагом. Шла перестройка и Гарри Кимович, очевидно, чувствовал, откуда и куда дует ветер. Тот матч Каспаров, кстати, выиграл. Через год выиграл и флаг. На путч (случайность, наверное), пришли люди с красно-бело-синими флагами. Ветераны, которых 20 лет назад было гораздо больше, и которые тоже были в толпе у Дома Советов испытали недоумение: они помнили историю полувековой давности. Один из флагов оказался на танке с Борисом Николаевичем. Интересно, что мемориал Ельцина на Новодевичьем кладбище представляет из себя огромный триколор. Флаг, который вернулся с путчем 1991 года.

Главная функция государственного символа — выражать главную идею государства, его формулу, его ДНК. Основоположник традиционализма Рене Генон считал, что символы могут действовать сами по себе, независимо от нашего сознания.

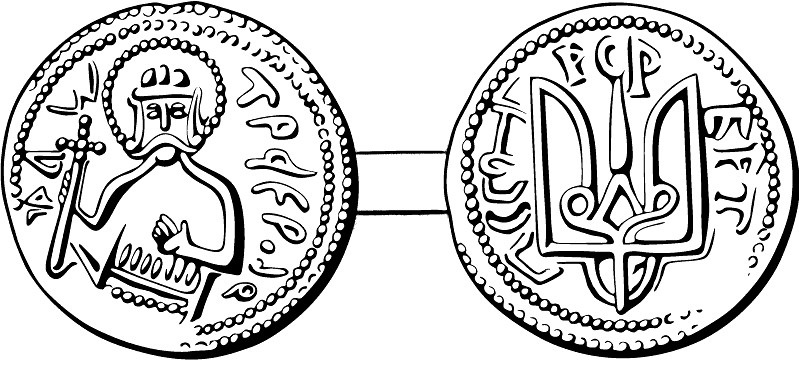

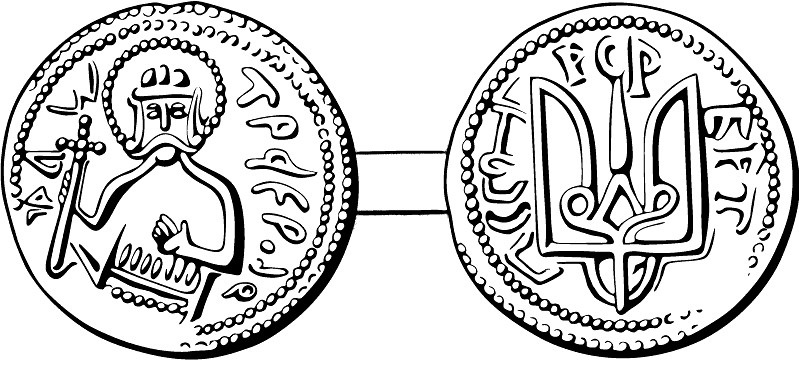

Тамга Владимира

Тризуб Владимира можно назвать первым символом русской власти. Он относится к так называемым тамгам, то есть родо-племенным символам. На русский язык слово «тамга» переводится как «тавро» или «клеймо».

Различные тамги использовали на протяжении нескольких тысячелетий степные народы Евразии – сарматы, гунны, турки-сельжуки, монголы.

Каждая тамга была индивидуальным маркером собственности. Сакральных, объединительных функций на них не накладывалось. Грубо – тамга просто означает «Это мое». То есть, столкнувшись с этим символом, человек должен был понять – «Это чужое».

Большинство историков возводят тамгу Владимира к пикирующему соколу — символу Рюриковичей. Историк XIX века Стапан Гедеонов связывал само имя Рюрика со словом «Ререк» (или «Рарог»), которое в славянском племени ободритов означало сокола. При раскопках ранних поселений династии Рюриковичей было найдено много изображений этой птицы.

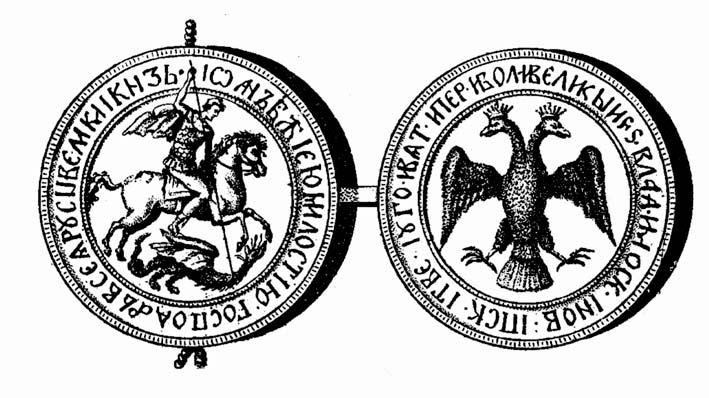

Георгий Победоносец

Первое официально задокументированное свидетельство появления святого Георгия в качестве государственного символа относится к 1497 году. Тогда всадник-змееборец появился на лицевой стороне печати Иоанна III.

Надо сказать, что копейщика на печати идентифицировали как святого Георгия только спустя несколько веков – никаких же современных указаний в эпоху Иоанна III, что это именно Георгий Победоносец, не найдено.

Многие историки высказывают сомнения, что на печати московского государя 1497 года изображен именно святой Георгий.

Так, ряд исследователей утверждают, что, вероятней всего, всадник c печати является архистратигом Михаилом, который со времен Ивана Калиты был покровителем московских князей.

Иконографический сюжет «Архангел Михаил, грозных сил воевода», где архистратиг верхом на копье попирает дьявола, появился в Русской православной традиции только в конце XVI века.

До этого на Руси архангел изображался пешим с мечом или копьем в руке. Кроме того, согласно канону, архистратиг изображался с крыльями и с нимбом (кстати, как и св. Георгий), но на печати великого князя эти атрибуты отсутствуют.

Использование образа всадника, поражающего змея, не было чистым новаторством Иоанна III. Так, этот образ использовал князь Московский Василий Темный, отец Иоанна, в первой половине XV века.

Правда, князь чеканил копейщика на московских монетах, на княжеской же печати представал всадник с соколом на плече. Изображение копейщика на монетах также ничем не указывает, что он святой.

Более того, если на одной стороне монеты сюжет соответствует истории Георгия Победоносца, поражающего змея копьем, то на обратной стороне мы видим уже всадника, замахнувшегося на змея мечом, что не соответствует иконографическому канону.

Кто же тогда этот всадник, если ни святой Георгий, ни архангел Михаил? Ряд историков настаивает, что это и есть сам князь. Как в случае с монетами Василия Темного, так и в случае с печатью Иоанна III.

После смерти Иоанна III символ всадника-змееносца использовали Василий III, Иоанн IV, Федор Иоаннович, Борис Годунов, Лжедмитрий, Василий Шуйский, Михаил Федорович, Алексей Михайлович, Федор Алексеевич, Петр I, но ни у кого их этих монархов копейщик не фигурировал в документах как Георгий Победоносец.

Как русские цари «персонифицировали» один из главных образов своей власти, для нас так и останется загадкой. Лишь в 1730 году, при утверждении 88 гербов русских городов, безымянный змееборец получил имя святого Георгия

Двуглавый орел

Впервые в качестве геральдического символа России (тогда еще Великого Московского княжества) двуглавый орел появился в 1497 году при Иоанне III. Тогда орел украсил Большую Государственную печать.

Откуда же «прилетел» двуглавый орел на государственную геральдику России?

Большинство историков объясняют его появление на Руси браком Иоанна III с византийской принцессой Софией Палеолог, которая и принесла этот геральдический знак в качестве «приданого».

Москва нуждалась в серьезных идеологических смыслах (сегодня это называют брендом) для международного признания.

Двуглавый орел давал московским князьям возможность создать более цивилизованное позиционирование на международной арене, продемонстрировав западному сообществу блестящую «генеалогию» — преемство власти из Рима и Византии. Впоследствии при царе Василии III это разовьется в серьезную религиозно-политическую концепцию «Москва – Третий Рим».

Существует также версия, что двуглавый орел пришел на Русь не из Византии, а от Гамсбургов, использовавших этот символ за полвека до появления фантастического пернатого на госпечати Ивана III.

К слову, византийцы никогда не использовали этот орнитологический символ на государственных печатях (в отличие от императоров Священной Римской империи). Кроме того, неизвестно почему, но орёл в качестве «приданого» появился в государственной печати почти через 20 лет после женитьбы Иоанна III и Софьи Палеолог.

Ещё одна версия появления двуглавого орла — от монголо-татар. Золотая Орда какое-то время чеканила монеты с изображение двуглавого орла. Разумеется, Иоанн III держал в руках «татарскую валюту».

В пору его царствования Золотая Орда переживала период распада, пока в 1483 году еще не прекратила своего существования.

Возможно, Великий Московский князь хотел разыграть карту преемства некогда могущественного государства, почему и поставил на печать символ, знакомый другим «татарским ханствам», образовавшимся после распада Орды.

Есть и ещё одна версия — алхимическая. У алхимиков двуглавый орел символизировал Философский камень, а также сам процесс его получения, который называется Magnum Opus, или «Великое Делание». Так как при дворе Иоанна III было много иностранцев, то, вероятно, кто-то из них практиковал алхимические опыты. Например, лекари, аптекари, которые, как известно, поголовно в те времена были увлечены получением Философского камня. От них и мог московский государь перенять «волшебный символ» в качестве личной печати.

Надо сказать, что в конце XV века использование двуглавого орла было модным трендом в Старом Свете. Возможно, Иоанн III, «подглядев» орнитологический знак в качестве печати в каком-нибудь иноземном договоре, решил последовать тенденции.

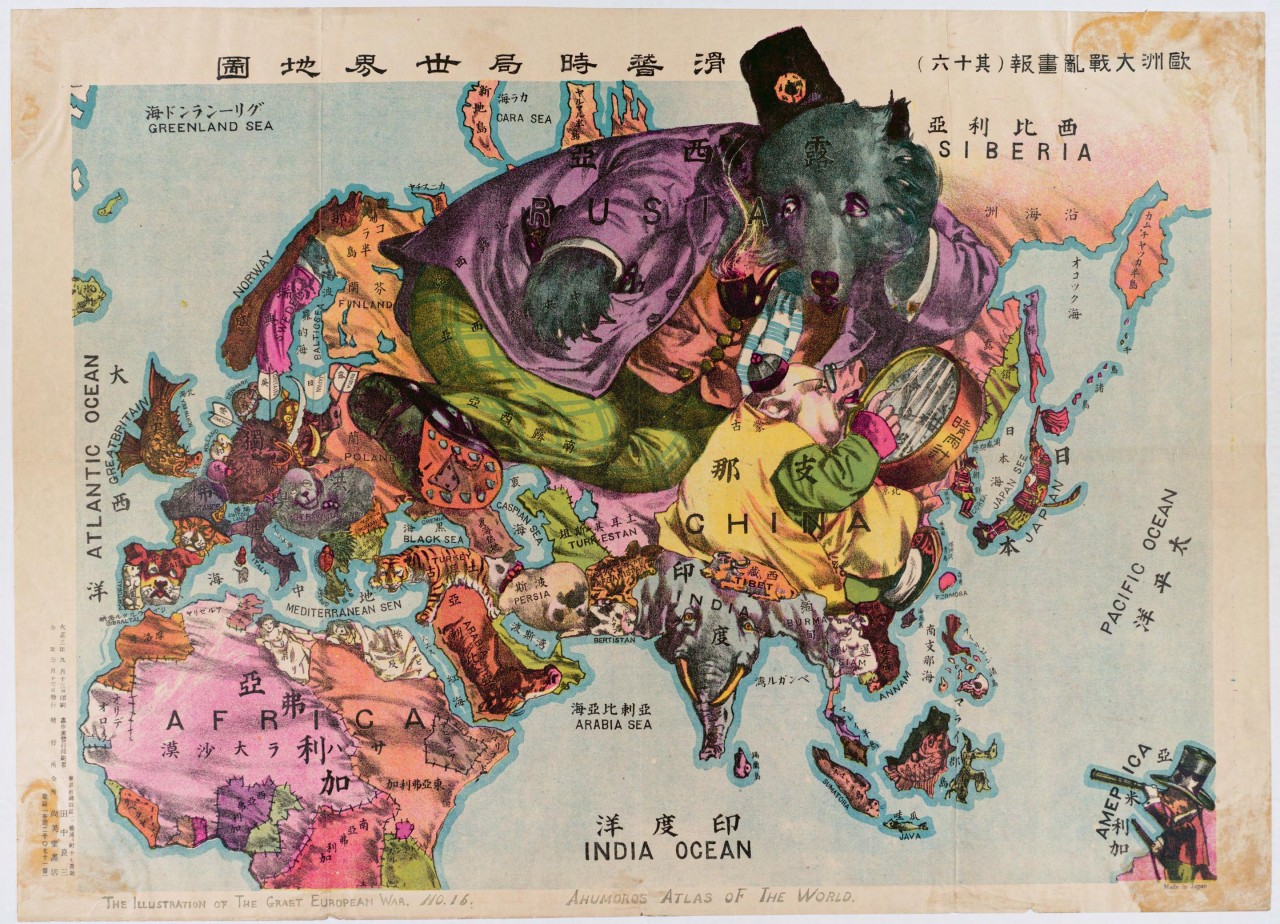

Медведь

Еще одним анималистическим символом России, кроме двуглавого орла, стал медведь. Почему это произошло?

В течение нескольких столетий по дорогам Руси странствовали ватаги с ручными медведями, способными танцевать, кувыркаться и даже попрошайничать. Медвежьи потехи фактически были тогдашней поп-культурой России.

По разным свидетельствам, в Москве Иоанн Грозного на 100 человек приходилось примерно по одному топтыгину. Бояре и богатые купцы, как правило, держали в своих палатах и теремах хотя бы одного медведя, так сказать, «для души». Зайдя в какой-нибудь людный кабак того времени, вы обязательно бы увидели медведя. Причем, порой сидящего с громкой компанией и пьющего наливки.

Особо стоит упомянуть «медвежьи потехи» царя Иоанна IV. «Призвание» медведей в качестве экзекуторов был популярно на Руси к моменту царствования Грозного уже не менее пяти столетий.

В русской традиции медведь, в отличие от собаки, считается чистым животным. По приписываемым ему чудесным качествам он может не только предупредить человека о присутствии нечистой силы, но и выступить в роли наказания Господня нераскаявшихся грешников.

По народным представлениям, медведь мог напасть на человека и съесть его лишь с позволения Бога в наказание за совершенный грех. Таким образом, отдавая опальных на растерзание медведям, царь учитывал их способность выступать в качестве «незаинтересованных судей».

Однако это не объясняет, почему медведь стал символом России. Почему именно медведями стали называть русских? Точно не потому, что на Руси иностранец запросто мог увидеть в городе пляшущего медведя.

Скажем, в Индии по городам гуляли слоны, но англичанам и в голову не пришло сравнивать индусов со слонами.

Возможно, подача русскому тотему пришла именно с нашей стороны. Как известно, первыми себя стали сравнивать с медведями варяжские дружины в ранней Киевской Руси.

Однако самоназвание «русский медведь» появилось значительно позднее. И было, вероятно, связано не с лестным сравнением с мощным зверем по части силы, а по совсем иной причине.

Считалось, что к человеку, победившего медведя в схватке, переходит его сила. А русский человек не только смог покорить медвежье царство, но и приручить медведя.

Пятиконечная звезда

Пятиконечная звезда также пришла в Россию из-за рубежа. В конце XVIII – начале XIX века во французской армии появились пятиконечные звёздочки на эполетах и головных уборах офицеров и генералов, которые определяли их чин. Эта традиция восходила ко временам Древнего Рима, где пятиконечная звезда являлась символом бога войны — Марса — и обозначала лилию, из которой он родился.

В 1827 году российский император Николай I перенял французский опыт и ввел звёзды на эполетах офицеров и генералов русской армии.

Речь идёт о золотых кованых звёздах. 27 лет спустя, в 1854 году, император ввел в русской армии погоны, а также шитые звёзды на них.

После Февральской революции царские знаки различия в армии были отменены. 21 апреля 1917 года приказом по флоту и морскому ведомству № 150 военного и морского министра Временного правительства Александра Гучкова погоны были заменены нарукавными знаками различия, и была введена новая кокарда. На ней пятиконечная звезда была размещена над розеткой с якорем.

Как всякий геральдический символ, армейская красная звезда имела своё толкование. В первые годы существования РККА под ней подразумевалось единство мирового пролетариата всех пяти континентов Земли: пять концов звезды — пять материков планеты.

Красный цвет — цвет пролетарской революции, он должен был объединить все пять континентов единой целью и единым началом.

В более поздний период красная звезда трактовалась как символ воинов, стоящих на страже мирного труда, защищающих трудящихся от голода, войны, нищеты и рабства.

Почему символом советской власти стала именно пятиконечная звезда доподлинно неизвестно, но известно то, что лоббировал этот символ Лев Троцкий. При официальном утверждении пятиконечной звезды приказом Наркомвоена Республики № 321 от 7 мая 1918 года она получила наименование «марсова звезда с плугом и молотом».

В приказе также значилось, что этот знак «есть принадлежность лиц, состоящих на службе в войсках Красной Армии».

Серьёзно увлекавшийся эзотерикой, Лев Троцкий знал, что звезда, пентаграмма, обладает очень мощным энергетическим потенциалом и является одним из самых сильных символов.

Символом нового государства вполне могла стать и свастика, культ которой был очень силен в России начала XX века.

Свастика была изображена на «керенках», свастики рисовала на стене Ипатьевского дома императрица Александра Фёдоровна перед расстрелом, но почти единоличным решением Троцкого большевики остановились на пятиконечной звезде. История XX века ещё покажет, что «звезда» сильнее «свастики»… Звёзды засияли и над Кремлем, сменив двуглавых орлов.

Серп и молот

Серп и молот — самый известный символ Советского Союза. По отдельности и серп и молот использовались в геральдике задолго до рождения СССР. Молот был одним из гланвых симовлов рабочего движения в Европе ещё в середине XIX века, позже его позаимствовали русские революционеры.

Серп ещё до революции был изображен на гербах многих городов как одно из главных сельскохозяйственных орудий.

Автором серпа и молота как единого символа стал художник Евгений Камзолкин. Он работал над созданием плаката к празднованию Дня солидарности трудящихся в 1918 году. Мысль к художнику пришла спонтанно. Момент создания символа был так описан Сергеем Герасимовым, автором знаменитого полотна «Мать партизана»:

«Стоящий рядом со мной Евгений Камзолкин, задумавшись, сказал:

— А что если попробовать такую символику? — При этом он стал ходить по холсту. — Вот так изобразить серп — это будет крестьянство, а внутри молот — это будет рабочий класс.

Серп и молот в тот же день послали из Замоскворечья в Моссовет, и там отвергли все другие эскизы: молот с наковальней, плуг с мечом, коса с гаечным ключом.

Далее этот символ был перенесён на государственный герб Советского Союза, а имя художника было забыто на долгие годы. Вспомнили о нём лишь только в послевоенное время. Евгений Камзолкин жил спокойной жизнью в Пушкино и не претендовал на авторские отчисления за столь котируемый символ.

Герб СССР

СССР создавался как сверхгосударство. Формально за каждой из республик Союза согласно Конституции сохранилось право выхода из состава СССР, они также могли самостоятельно вступать в дипломатические отношения с иностранными государствами.

Духом интернационализма и открытости был пронизан и главный государственный символ СССР.

Первый государственный герб СССР был утвержден ЦИК СССР 6 июля 1923 года. Его описание было закреплено в Конституции СССР 1924 года.

В 1923—1936 годах девиз «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» был написан на 6 языках (по числу языков четырёх союзных республик (русский, украинский, белорусский, армянский, грузинский, азербайджанский), образовавших в 1922 году Союз ССР); далее, в соответствии с количеством союзных республик, менялось и число красных лент с переводом девиза на гербе. В 1937—1946 годах — 11 лент, в 1946—1956 годах — 16, с 1956 года — 15.

Сегодня советский герб и другие коммунистические символы запрещены в некоторых странах Европы. В Германии, к примеру, запрещены символы Коммунистической Партии Германии, существовавшей с 1948 по 1968-й годы в ФРГ. На данный момент коммунистическая символика запрещена в Венгрии, Грузии, Польши, Чехии, Литве, Латвии и Эстонии. Запрет в Молдавии был отменен в 2013 году как неконституционный.

Нашему народу свойственно использовать разные народные приметы для того чтобы уберечь себя от сглаза, дурных мыслей, неприятностей. Одной из таких примет является троекратный стук по дереву.

Три раза по дереву

Корни этой приметы уходят в дохристианскую эпоху, когда для того чтобы не навлечь на себя беду чрезмерным хвастовством, необходимо было дотронуться до дерева. В дохристианское время считалось, что в дереве живут духи, которые способны защитить человека. Стук по дереву использовался для того, чтобы приглушить свой голос, если человек вдруг перехвастался.

Современная традиция стучать три раза по дереву, уже относится к христианскому времени (дерево ассоциировалось с крестом Иисуса Христа). При этом стучать лучше всего именно по дубу, так как это дерево считается божественным. Сейчас мы используем этот ритуал, чтобы уберечь себя от сглаза, неприятностей, помня о том, что стучать по деревянному столу и осине нельзя.

Кто сидит на левом плече?

Другая не менее интересная примета, сохранившаяся до наших дней — плевок через левое плечо. Согласно с народными убеждениями у каждого из нас с правой стороны сопровождает ангел — хранитель, а с левой – черт, который постоянно искушает, толкает на грех. Слюна является биологической жидкостью, часто применимой в магии, именно поэтому с помощью такого ритуала человек избавлялся от дурных мыслей, усиливал добрые последствия предстоящих событий.

Чтобы намеренное дело сбылось обязательно стоит трижды плюнуть через левое плечо. Левая сторона также ассоциируется с неправдой, поэтому сплевывая на левое плечо, мы очищаем себя от присутствия злых сил, плюем в нечистого.

источник

В истории России было немало семей, которые прославляли свою фамилию и влияли на судьбу страны на протяжении нескольких столетий.

1. Демидовы

Род прославленных меценатов и основоположников металлургической промышленности в России берет начало от кузнецов, живших в селе Новое Павшино недалеко от Тулы.

Казенному кузнецу Никите Демидовичу в 1696 году Петр I велел починить сломавшийся немецкий пистолет. Никита сделал работу отлично, да еще и отечественную копию немецкого оружия показал, которая была не хуже.

Так простой кузнец стал обладателем дворянского титула и смог построить на окраине Тулы первый вододействующий железный завод.

В 1702 году у него было всего 2 завода, к 36 году – уже порядка 35. Его сын Акинфий, которого называли «металлургическим императором», не только в 10 раз приумножил состояние отца, но и помог России оставить с носом шведов и британцев, производивших лучшее в мире оружие. Правда, внук Никиты – Прокофий Акинфеевич – совсем не интересовался фамильным делом, зато был щедрым благотворителем. Демидовы много жертвовали для блага МГУ, поддерживали одаренных студентов и молодых профессоров, выделяли деньги на новые здания и дарили редкие коллекции. Одним из сохранившихся даров для библиотеки МГУ является французская Библия XIII века.

2. Морозовы

Род Морозовых восходит к крестьянам деревни Зуево Богородского уезда. Савва Тимофеевич, будучи крепостным, сумел сколотить состояние на производстве и продаже тканей, а затем купить себе свободу.

Четверо из пяти его сыновей продолжили дело отца, встав во главе крупнейших в России текстильных мануфактур.

Первым заниматься благотворительностью начал один из сыновей – Тимофей, который строил для рабочих и их семей школы, больницы, общежития, бани. Ну а самым ярким представителем фамилии стал внук Саввы Первого – Савва Тимофеевич. Его ежегодные доходы в 250 тысяч рублей (для сравнения – годовое жалование министра не превышало 30 тысяч) и щедрая душа позволяли не скупиться на пожертвования. Самое известное его «детище» — первый в России общедоступный Московский Художественный театр.

3. Мамонтовы

Потомок вольноотпущенного крестьянина из Мосальска Калужской области Иван Федорович Мамонтов заработал капитал на винных откупах. Поворотным в его судьбе стало знакомство с инженером Федором Чижовым, который предложил инвестировать в Ярославскую железную дорогу. В первый же год после запуска дороги Мамонтов получил более 460 тысяч рублей прибыли.

Четвертый сын Ивана Федоровича – Савва – искусство любил больше, чем предпринимательство. После неудач с ведением «железнодорожного бизнеса» он даже оказался в Таганской тюрьме. Его имущество было распродано почти полностью. Злополучная железная дорога ушла за бесценок в государственную собственность, часть акций досталась другим предпринимателям, в том числе родственникам Сергея Витте.

4.Толстые

Родословная Толстых восходит к древнему германскому роду. Их предок в XIV веке уехал из Германии и поселился в Чернигове. Фамилия же была получена потомками от прозвища Андрея Харитоновича, которого в Москве прозвали Толстым.

По судьбам Толстых можно проследить всю историю России. Были среди них и военные, и госчиновники, и губернаторы, и композиторы, и мореплаватели, и журналисты.

Но мировую известность фамилии принес Лев Николаевич, который, к слову, считал всех Толстых «дикими», то есть излишне резкими и прямолинейными. Более трехсот потомков Толстых связывают сегодня родственными узами США, Россию и Европу. Раз в два года все они собираются в Ясной Поляне.

5. Плещеевы

Предок Плещеевых – боярин Федор Бяконта – приехал в Москву в конце XIII века. Он «подменял» московских князей Юрия и Ивана Даниловичей, когда те ездили в орду. Его старший сын стал впоследствии митрополитом Киевский и всея Руси Симеоном. А вот основателем дворянского рода Плещеевых считается другой сын Федора — Александр, которого за широкие плечи прозвали «Плещеем».

Сегодня больше других известен Алексей Плещеев – авторитетный литератор и издатель, сыгравший не последнюю роль в революционном движении России.

Литературный талант поэта ценили революционеры Украины, Польши, Чехословакии, а перевод одного из стихотворений «Вперед! Без страха и сомнений» и вовсе стал гимном болгарских революционеров.

А еще Алексей Николаевич писал чудесные стихи для детей, которые легли в основу цикла Чайковского «16 песен для детей» и стали хрестоматийными.

6. Голицыны

Самый многочисленный княжеский род в России восходит к литовской династии Гедиминовичей. Князья Голицыны на протяжении шести веков играли заметную роль в судьбе России. Среди них были бояре, фельдмаршалы, чиновники, дипломаты, сенаторы, художники и музыканты.

Один из потомков Гедимина – Борис Алексеевич – вошел в историю как «дядька» Петра Великого. Именно ему доверили наставлять юного царя на путь истинный, хотя не всегда со своей задачей «забавный человек Бориско» справлялся. Он был одним из влиятельнейших людей своего времени, а закончил свои дни – в монашеском облачении во Флорищевой пустыни.

7. Трубецкие

Еще одни потомки Гедиминовича происходят от генерал-поручика Юрия Юрьевича Трубецкого. Самым известным представителем фамилии стал Сергей Петрович Трубецкой, участвовавший в подготовки восстания декабристов.

В советских учебниках он представал исключительно как трус, который предал товарищей и не пришел на Сенатскую площадь. Однако сегодня известно, что в «возмутительных рассказах» о предательстве Трубецкого не было «ни слова правды».

8. Долгоруковы

Прозвище Долгорукий за злопамятность и мстительность получил князь Иван Андреевич Оболенский, семейное древо которого начинается с самого Рюрика. А вот общих корней с основателем Москвы Юрием Долгоруким, как можно было бы предположить, Долгоруковы не имеют.

Они участвовали в подавлении восстания Степана Разина и завоевании Крыма, и даже пытались заполучить российский престол. Марфа Долгорукова была женой Ивана Грозного, правда, недолго, так как была утоплена, а Екатерина Долгорукова стала женой императора Александра II.

9. Воронцовы

Род Воронцовых восходит к варяжскому воину Шимону Африкановичу, который прибыл в Киев в начале XI века. Ген воина был, видимо, заложен в ДНК всех потомков. Воевода боярин Семен Иванович участвовал в походе против Махмет-Аминя. Его сын – Михаил Семенович – в 1522 году «ходил» против крымских татар.

Его брат – Федор Семенович – активно боролся за власть при номинально правящем трехлетнем Иване Грозном. Но одним их ярчайших представителей рода стал Александр Романович, начавший карьеру со службы в Измайловском полку и закончивший ее государственным канцлером при Александре I.

10. Волконские

Род берет начало от черниговского князя Михаила – потомка Рюриковичей. Родоначальником же фамилии стал Иван Юрьевич, который владел имением на берегах реки Волконь под Тулой.

Один из его потомков – Михаил Константинович Хромой вместе с Ярмаком покорял Сибирь, а позже, будучи воеводой Боровска, не признал подступившего к городу Лжедмитрия и погиб во время захвата Пафнутьева монастыря. По легенде кровь от упавшего тела Михаила невозможно оттереть с пола до сих пор.

Брак Марии Волконской и графа Толстого подарил России и всей мировой культуре гений Льва Николаевича. Другой яркий представитель фамилии — Князь Сергей Григорьевич Волконский вошел в историю как герой войны 12 года, участвовавший в 58 сражениях и переправе через Березину. Он также был единственным действующим генералом, который присоединился к декабристам.

11. Пушкины

Если бы фамилия Пушкиных была представлена только одним человеком – Александром Сергеевичем, то это вполне бы хватило, чтобы говорить о ее влиятельности. Дворянский род восходит к легендарному Радши – герою Невской битвы и дружиннику Александра Невского.

Родоначальником рода считается Григорий Александрович по прозвищу Пушка. Фамилию носили стольники, которым доверяли прислуживать во время царской трапезы, дипломаты и воеводы, губернаторы, контр-адмиралы и боевые офицеры. О своих предках Александр Пушкин лаконично поведал в «Моей родословной».

12. Строгановы

Откуда пошел род промышленников и меценатов Строгановых доподлинно неизвестно. По одной из версий, их далеким предком был татарин, направленный на службу к Дмитрию Донскому и принявший христианство.

Строгановы заработали состояние на солеваренном промысле. Они открыли для России Сибирь. Поддерживали царскую казну во время Смуты. В честь них названа Строгановская школа иконописи, которая подарила древнерусской живописи пейзаж: за фигурами святых мелькают овражки, полянки, рощицы, цветы, извилистые реки.

13.Шереметевы

Боярский род Шереметевых восходит к Андрею Кобыле – боярину Ивана Калиты и предку Романовых. Фельдмаршал и полководец Борис Шереметев первым в истории России получил титул графа. Его потомки стали обладателями знаменитого «шереметевского состояния».

Граф Николай Петрович вошел в историю как меценат и покровитель искусств, основатель Шереметевской больницы в Москве, где позднее разместился Институт Склифософского. На средства семьи была построена знаменитая усадьба Останкино.

14.Юсуповы

У родословной Юсуповых мусульманские корни. Вот только уже к концу XIX века мужская линия Юсуповых пресеклась, поэтому императорским указом титул князя был пожалован мужу единственной дочери последнего Юсупова. Княжна Зинаида Николаевна — богатейшая женщина эпохи, но в историю вошла как мать известного Феликса Юсупова, того самого, который организовал и принял активное участие в убийстве Распутина.

15.Шуйские

Потомки суздальских князей на протяжении всего царствования Рюриковичей были первыми претендентами на престол, если бы московская династия прервалась. Предком Шуйских был брат Невского Андрей Ярославович.

Ну а самой значительной фигурой этой древней фамилии можно считать Василия Ивановича. Василий IV Иоаннович стал последним Рюриковичем на русском престоле. За четыре года своего правления он вынужден был отбиваться от Лжедмитриев, отражать польско-литовские притязания и терпеть нелюбовь народа.

источник

Почему у русских городов такие странные гербы

Что Нептун делает на гербе Великого Устюга? Как Павлин оказался на эмблеме Серпухова? «Россия — это загадка, завернутая или окутанная мистикой, внутри головоломки». Когда смотришь на наши гербы, понимаешь, что Черчилль был прав.

Нептун в условиях Русского Севера

У государственной символики России сложное, запутанное прошлое. Мы до сих пор не знаем «откуда есть пошел» двуглавый орел, почему в качестве «геральдического покровителя» был избран именно Георгий Победоносец, а не Андрей Первозванный или Николай Угодник, почитание на Руси которых было куда более широким. Но еще более запутанная генеалогия у гербов русских городов, логику символизма которых порой просто невозможно постичь.

С точки зрения геральдической науки герб призван представлять главную идею символизируемого, его формулу, его ДНК. Но когда вы посмотрите, скажем, на эмблему Великого Устюга (Нептун держит в руках два кувшина с изливающейся водой), то расшифровать геральдический код сего сюжета вы вряд ли сможете. Официально герб с римским морским божеством город получил в 1780 году. Фактически же Нептун перекочевал из «Знаменного гербовника» графа Миниха, изданном в 1730 году и был призван, согласно мысли его создателей, символизировать выгодное географическое положение Великого Устюга. Интересно, что изображение подкреплялось легендой: якобы на Землю спускался некий водолей-богатырь, чтобы слить воды двух рек, Юга и Сухоны, в одну – Северную Двину. Большая вероятность, что эта легенда была создана в том же XVIII веке, чтобы как-то объяснить явление Нептуна на Русском Севере.

Бестиарий Иоанна Грозного

В Россию городская геральдика пришла довольно поздно – при Петре I. До этого роль гербов выполняли печати, украшенные эмблемами. В 1570-ых годах появилась печать Иоанна IV, на которой можно увидеть 24 эмблемы — по 12 с каждой стороны -княжеств, земель, городов, составляющих Московское царство. Интересно, что львиную долю символов составляет изображения животных, птиц, рыб. Другую часть – оружие: луки, мечи, сабли. Ученые утверждают, что большая часть эмблем не содержала никакого идентификационного кода мест, земель, которые они символизировали, а была плодом воображения придворных изографов. Те же руководствовались ни столько «гениями мест», сколько Псалтырью и популярными тогда на Руси «Физиологом». Таким образом Нижний Новгород стал символизировать олень, Псков – барс (или рысь), Казань – василиск (дракон), Тверь – медведь, Ростов – птица, Ярославль – рыбы, Астрахань – собака, Вятские земли – лук и т.д.

Едва ли тогда кто-то всерьез задумывался о глубинном символизме городов. Главную символическую нагрузку на печати Иоанна IV несли расположенные в центре двуглавый орел со святым Георгием – с одной стороны, и Единорог (личная эмблема Грозного) – с другой. Вся же окружность, периферия, играла на печати государя роль этакой массовки, в задачи которой входило ни столько правильная идентификация места, сколько показать могущество царя.

По трагическому стечению обстоятельств печать Грозного стала своего рода программой на будущее – Москва все, периферия – ничто.

Это совсем не значит, что у территорий, представленных на печати, не было своих родовых, аутентичных, символов. Были, и некоторые из этих символов насчитывали столетия. Однако в системе координат Иоанна они, конечно, не могли найти своего места. Так, Грозный самолично придумал печать Великого Новгорода, которая легла в основу его будущего «медвежьего» герба, проигнорировав существовании на протяжении столетий аутентичных новгородских символов на печатях (Спаса Вседержителя, Андрея Первозванного, всадника, льва). Главная причина заключалась в том, что поместная аутентичность противоречила политике централизации Московского царства.

Первый русский брендбук

Спустя столетие, в 1672 году на свет появилась «Большая государственная книга», или « Царский титулярник», которая явило новую геральдическую версию русских земель. В книге мы видим уже 33 герба. Эмблемы некоторых земель, которые присутствовали на печати Грозного, кардинально эволюционировали.

Так, Ростов Великий поменял птицу на оленя, Ярославль – рыбу на медведя, вооруженного секирой, а Рязань сменила лошадь на пешего князя. Однако вряд ли этим изменениях предшествовала какая-то серьезная проработка темы: скорее всего, в основе ребрендинга лежало все тоже свободное творчество изографов, а не исконные символы этих земель. При этом «Титулярник» лег в основу будущих геральдических экспериментов, что окончательно привело к потере первичных символических кодов древних русских территорий.

«Хотим павлина!»

Петр I решил систематизировать русский брендбук и ввести в оборот настоящие гербы, созданные по всем правилам европейской геральдики. Интересно, что в основе решения находились армейские цели. Для облегчения снабжения продовольствием армия должна была размещаться по городам и губерниям России. Полки получали названия городов и местностей прописки, а на полковые знамена должны были быть помещены гербы этих территорий.

В 1722 году царь учредил особую герольдмейстерскую контору, которой было поручено сочинение гербов, в том числе и городских. На роль творческого директора был приглашен граф Франциск Санти. Итальянец взялся за дело с неистовым энтузиазмом: во-первых, он «довел до ума» эмблемы из «Титулярника» Алексея Михайловича, а, во-вторых, создал несколько десятков гербов для русских городов «с нуля». Перед началом творческого процесса Санти отправил местным городским чиновникам анкеты, в которых те должны были рассказать о ключевых особенностях своих городов. Надо отметить, что местные канцелярии отнеслись к «техническому заданию» итальянца без должного энтузиазма: ответы чиновников были весьма локаничны и бессодержательны. Правда, были и города, которые со всей серьезностью отнеслись к заданию. Например, чиновники Серпухова отрапортавали, что город их славится павлинами, которые живут в одном из местных монастырей. Вскоре заморская птица заняла свое почетное место на гербе города.

Несмотря на всю инертность городских канцелярий Санти все же умудрился нарисовать реестр из 97 гербов (другой вопрос, насколько аутентичны были эти символы?). Вероятно, он мог бы сделать и больше, однако уже в 1727 году Екатерина I, правившая после смерти Петра, отправила графа в Сибирь с обвинением в заговоре.

Геральдическая лихорадка

Следующий геральдический бум в России пришелся на время правления Екатерины II. Это было связано с реформой местного управления 1775 года. За десятилетие было создано несколько сотен гербов русских городов. Многие из них, если не большинство, имели абсолютно надуманный характер, являясь плодом вкусовщины провинциальных городских чиновников и плохого знания герольдами истории городов. Так, на свет появились гербы городов Великие Луки (три лука), Сумы (три сумки) и т.д.

На этот момент приходится и рождение многих «геральдических» мифов: местные чиновники вовлекаются в творческий процесс и начинают сочинять легенды о происхождении гербов. Например, сановники Коломны рассказывали историю, что их город был построен в 1147 году представителем древнего патрицианского римского рода Колонна, поэтому и город так называется, а на гербе его изображен столп.

Но дальше всех пошли ярославцы, которые утверждали, что герб в виде медведя с секирой был придуман самым великим князем Ярославом: «по той причине, что он, шествуя в Ростов по проливу из Которосли в Волгу, нашел на медведя, и онаго с помощью людей своей свиты убил».

В XIX веке власти попытались как-то систематизировать геральдическую лихорадку, поскольку – в порыве творчества — у некоторых городов оказалось аж несколько утвержденных гербов. Пришлось от лишнего отказаться.

После революции отечественную городскую геральдику ждал новый бум гербового творчества, но «клейма территорий», созданные советскими художниками годились разве что для сигнификации кругов ада, нежели для городов, населенных живыми людьми.

После распада СССР начался геральдический ренессанс, который выразился в массовому возвращению городов к «екатерининскому брендингу».

Что мы имеем?

Несколько столетий экспериментов в геральдике русских городов закончилась ничем. Так, древние русские города, имеющие многовековые традиции, с легкой руки центральной власти обзавелись пустыми бессодержательными символами и погрузились в депрессию. Герб, призванный объединять горожан в единую общность, отражать сущность, характер города, так и остался в мечтах.

Нужно признать, что вся многовековая работа в области геральдики русских городов делалась на коленке. Все истинные символы древнерусских земель были проигнорированы еще при создании печати Иоанна IV. А в «Царском Титулярнике» московское надуманное герботворчество, когда столичные дьяки придумывали красивые эмблемы для «остальное мира», было введено в систему. Роковую роль сыграло увлечение московской элиты «последними западными трендами».

Так, «Титулярник» был создан по приказу главы Посольского приказа боярином Артамоном Матвеевым, который, как известно, был одним из первых западников в русской истории. Важно знать, что книга создавалась не как официальный гербовник, а как сувенирное издание, которое показывали высоким заморским гостям. Дескать, смотрите, мы не хуже вас, мы тоже продвинутые, в тренде. Беда в том, что последующие герботворцы стали использовать этот сувенир в качестве основного источника по русской геральдике, коим он ни на секунду не являлся, как, впрочем, и печать Иоанна IV.

При последующих государях положение только усугубилось, знаки все дальше уходили от означаемого, исконные символы потеряли всякую надежду быть обнаруженными придворными герольдмейстерами. Настоящим роком стало и то, что ключевые роли в создание гербов русских сыграли иностранцы.

Символ города играет чрезвычайно важную роль в установлении прочной связи между городом и горожаниным. Городская эмблема является связующим компонентом между личностью жителя и городской общностью, и чем сильнее и содержательнее символ, тем связь человека с городом прочнее.

Миниатюра: герб города Вятка (ныне Киров)

источник

Петя Клюшкин получает 30 тысяч рублей в месяц. Также у него есть несколько кредитных карточек с общим долгом в 100 тысяч рублей. За обслуживание этого кредита Петя ежемесячно платит банкам десять процентов от своей зарплаты: три тысячи.

Получается почти церковная десятина. Если бы Петя поклонялся Золотому Тельцу, его бы, возможно, такая ситуация и устраивала бы. Однако Петя молится иным богам, а свои банки тихо ненавидит за ежемесячное вымогательство денег.

При этом потихоньку выплатить кредит и перестать выплачивать дань ростовщикам Петя не может. Во-первых, его плотно держит на крючке такой прием как «минимальный платеж»: если Петя перестанет тратить деньги с кредиток, ему придется в течение нескольких месяцев жить на половину зарплаты, чего он себе позволить не может.

А во-вторых, вокруг столько соблазнов, столько вещей-которые-можно-купить-за-деньги… Что Петя не видит иного выхода, кроме как продолжать год за годом кормить жирующие на его беде банки.

Забавный факт: Петя давно уже мечтает о собственном бизнесе, при этом рентабельность в тридцать процентов годовых его более чем устроила бы. Однако организовать абсолютно железный гешефт — выплатить банкам долг и начать класть проценты по кредиту себе в карман — Петя не может. Матрица не пускает.

2. Автомобили

Коля Пятачков любит автомобили. Раньше он ездил на метро, потом скопил денег на жигули. Сейчас перемещается на взятом в кредит лансере. Денег у него в обрез, часто приходится экономить на самом важном, типа отпуска или врачей. Но жизни без своего автомобиля Коля уже не представляет.

Ему надо отдавать кредит за машину, расплачиваться за втюханное дилером дополнительное оборудование и несуразно дорогую страховку. Ему надо решать кучу мелких проблем с парковкой, с царапинами, с заменой расходников и с гарантийным ремонтом. Ему надо раз в сезон менять резину и три раза в неделю заливать себе полный бак.

Коля, в принципе, не жалуется. Каждый отдельный денежный впрыск в машину вполне посилен. Вот только если бы Коля тщательно подсчитал стоимость владения своим сокровищем, он бы выяснил, что узкоглазый четвероколесный друг ежемесячно пожирает треть его зарплаты и половину его свободного времени.

Мог бы Коля купить себе вместо Лансера старую добрую Ладу Зубило, чтобы не заморачиваться вообще ни КАСКО, ни ржавчиной/царапинами, ни дорогими запчастями? Чтобы бросать машину где угодно, и чтобы чиниться за мелкий прайс в хорошем сервисе рядом с домом, без бумажной возни и без очередей?

Наверное, мог бы. Но если вы скажете Коле, что он выбрал себе машину не по уровню, Коля даже не будет посылать вас в задницу с вашими советами. Коля просто сделает удивленные глаза и покрутит пальцем у виска.

3. Недосып

Оля Головоластная спит по шесть часов день. Иногда — по пять часов. Проснулась, хлопнула кофе, и давай суетиться до самой ночи.

Другая девушка на ее месте давно бы уже задумалась о том, что как-то неправильно живет. Но Оля вот уже много лет не высыпается, и думать она уже давно отучилась. Когда у Оли выпадают свободные полчаса, она наливает себе очередную чашку какой-нибудь бодрящей бурды и… садится тупить. Смотрит телевизор, втыкает в Интернет, просто глядит осоловевшими глазами в стену и гоняет по кругу пустые мысли.

Со стороны кажется, будто выйти из этого порочного круга очень просто. Надо просто взять себе за правило нырять под одеяло ровно в двенадцать ночи. Пара недель восьмичасового сна, и Олю будет не узнать. Она станет спокойной и доброй, перестанет гавкать на людей и начнет все успевать.

Но… чтобы в ритме вальса переделать все дела к одиннадцати вечера надо совершить над собой некислое волевое усилие. А на такое усилие сонная Оля, увы, не способна.

Невыспавшаяся Оля будет ежедневно тратить несколько часов на разного рода бессмысленную ерунду. Из-за этих потерянных часов Оля будет ежедневно ложиться не в двенадцать, а в два. А в восемь утра — хочешь или не хочешь – ей придется невыспавшейся вставать и копытить на работу.

4. Дорогие вещи

Глеб Щерблюнич не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Точнее, он вообще не богат. Глеб – нищеброд, и денег у него часто не хватает даже на чашку дымящегося кофе в автомате этажом ниже его офиса.

Однако говорить «идите в жопу, это для меня слишком дорого» Глеб не умеет. Из-за этого он постоянно покупает себе вещи, при виде которых даже у гораздо более обеспеченного человека на горле немедленно смыкаются холодные зеленые лапки.

Кожаная куртка ценой в две зарплаты? Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. И плевать, что в размерах и фасонах Глеб не разбирается, из-за чего выглядит в этой куртке как сын скупщика краденого.

Ноутбук последней модели за восемьдесят тысяч рублей? Я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Возьму кредит под безумные проценты, буду два года питаться овсяной кашей с солью и ездить зайцем на метро, но зато у меня на полке будет пылиться красивый серебристый ноутбук.

Спрашивается, и чего бы Глебу не быть поскромнее, и не покупать себе вещи чуть похуже, но в десять раз дешевле?

Да все просто. Глеб ленится потратить три часа времени, чтобы посравнивать цены и характеристики, чтобы просчитать плюсы и минусы покупки. Ему проще кавалерийски рубануть рукой и сказать «я решил, покупаю». Кроме того, несмотря на дырявые ботинки и заклееные изолентой очки, Глеб стесняется сообщать продавцам, что он нищеброд.

5. Ремонт

Клава Загребрюк считает, что квартиры в России слишком дорогие. Один Б-г знает, каких усилий ей и ее семье стоила эта новая двухкомнатная квартира. Теперь Клава делает в квартире ремонт.

Возьмем, например, кухню.

Можно пойти в строительный магазин и купить там самую дешевую кухню, тысяч так за восемь рублей. За эти деньги Клава получит несколько убогих шкафчиков из ЛДСП, пусть безо всяких претензий на дизайн, но все же умеющих хранить внутри себя тарелки и кастрюли.

Можно пойти к шведам в ИКЕА и выбрать себе уже что-нибудь поприличнее, тысяч так за пятьдесят. Качество, конечно, будет не фонтан, но если найти хорошего сборщика, который потратит несколько дней на доводку изделий экономных шведов до ума, получится вполне себе даже симпатично.

Можно навестить какую-нибудь нашу мебельную фабрику и выбрать из каталога кухню под заказ. Это будет уже тысяч двести, но зато подружки Клавы будут одобрительно цокать языками при виде подсветки внутри шкафчиков и синусоидного карниза над пылесборными декоративными полочками.

Можно зайти в салон итальянской мебели и поддаться скромному обаянию буржуазии. Там цены на кухни начинаются где-то от одного миллиона, но если немного повезет, можно будет отхватить что-нибудь из старой коллекции с огромной скидкой…

Спрашивается, какого хлора Клава купила кухню за шестьсот тысяч рублей? Это же годовая (!) ее с мужем зарплата. При этом никаких накоплений в семье не намечается, им и так пришлось занимать, чтобы завершить ремонт к зиме.

Нет, я понимаю, кухня — это важно, кухня — это надолго, Италия — это качество… Но если Клава не могла никак повлиять на цену квартиры, то вот хотя бы цена ремонта была в ее власти? Вот серьезно, если бы Клава потратила на ремонт не два миллиона, а двести тысяч рублей — что, сэкономленные три года работы не окупили бы ей моральных страданий от вида дешевой плитки и тонкого ламината?

6. Нытье

Егор Оскопчик постоянно рассказывает знакомым истории, одну просто удивительнее другой. Про кризис. Про какую-то политоту, митинги. Егор вечно на взводе, у него постоянно кто-то неправ: то начальник, то гаишник, то всенародно избранный президент Российской Федерации.

Конечно, мы живем в свободной стране, и Егор имеет право в кругу друзей обкладывать гениталиями кого угодно… но ведь Егор постоянно страдает из-за чужих проблем. Привычка лезть в чужие проблемы регулярно заставляет его чувствовать гнетущее бессилие, осознавать, что где-то что-то плохо, а он не может ничего изменить.

Если бы Егору кто-нибудь объяснил, что наш мир устроен несправедливо, и что единственный способ сделать его лучше – начать с самого себя, Егор, наверное, давно бы уже был на какой-нибудь руководящей должности. Мозги и руки у Егора на месте, энергия из него так и прет.

Вот только Егор, к сожалению, предпочитает тратить свою неистощимую энергию не на созидательную деятельность, а на обличение и наказание людей, которые — по мнению Егора — ведут себя неправильно.

Сам себя Егор считает хорошо приспособленным к жизни человеком: он умеет скандалить и стоять на своем, может при случае даже в морду дать. Друзья же смотрят на Егора с плохо скрываемой жалостью. Так как Егор постоянно вляпывается на ровном месте то в скандалы, то в драки, то даже в какие-то нелепые суды.

7. Нежелание учиться

Даша Гундогубова потратила десять лет на школу и шесть лет на институт. Страшно подсчитать, сколько десятков тысяч часов она провела в пыльных аудиториях, напряженно вслушиваясь в заунывное бормотание косноязычных педагогов. Даша гордится своим синим дипломом и никогда не упускает случая похвастаться громкими буквами учебного заведения, которое ей удалось обсидеть.

Вместе с тем, Даше лень потратить один день, чтобы научиться нормально работать в Ворде. Из-за этого она делает документы в три раза дольше, чем могла бы, при этом документы получаются весьма уродливыми. Даша не видит в этом никакой проблемы. Начальство же несправедливо считает Дашу дурой, и платит ей в два раза меньше, чем куда как менее смышленой Кате. Так Катя, несмотря на все свои недостатки, Ворд таки освоила на приличном уровне.

Еще Даше лень потратить несколько вечеров, чтобы закончить курсы вождения. Поэтому Даша не чувствует габаритов своей красивой машинки, паркуется по 10 минут там, где умелый водитель запарковался бы за несколько секунд, и не реже чем раз в полгода попадает в нелепейшие аварии.

До кучи у Даши очень туго открывается замок на входной двери. Каждый вечер Даша подолгу шерудит в нем ключом, вздрагивая от каждого шороха в парадной и надавливая на ключ с разных сторон. При этом потратить пять минут времени и найти решение проблемы в Интернете в голову Даше даже не приходит.

К сожалению, в момент выдачи диплома Даше забыли сказать, что халява кончилась, и что обязанность заставлять себя учиться теперь возложена лично на нее.

8. Этанольная петля

Юра Скоблеплюхин периодически смотрит в зеркало и думает, что надо бы, наконец, записаться в тренажерный зал: убрать пивной животик и взбордрить мышцы гирями-гантелями. Однако Юра работает пять дней в неделю, а после работы выпивает кружку-другую разбавленного этанола.

Он вовсе не алкоголик: Юра верит, что спирт в малых дозах если не полезен, то хотя бы не особо вреден.

Однако работа и алкоголь так хорошо структурируют его время, что записаться в тренажерный зал ему решительно некогда, да и сил после подвигов трудовых на подвиги спортивные уже не остается.

Острых причин менять ритм своей жизни у Юры нет. Просто Юра выглядит на пятнадцать лет старше своего возраста и все время чувствует себя слегка паршиво… но в целом все ок. Матрица держит Юру стальной хваткой. Шансов сорвать со своего горла ее пальцы у Юры, прямо скажем, немного.

9. Плохие зубы

Гриша Снегиряк совершенно не страдает от зубной боли. Он знает, что у него глубокий кариес на четырнадцати зубах… но вот конкретно сейчас ничего не болит и визит к стоматологу, вроде как, можно пока отложить.

Гриша понимает, что кариес — это не насморк, сам по себе он не пройдет. Гриша понимает, что вставлять протезы — это и долго, и больно, и дорого. Гриша понимает, что затягивать с визитом к стоматологу не стоит.

Но у него сейчас столько разных дел, и у него сейчас столько срочных трат… Ну, вылечит Гриша сейчас один зуб. И что изменится? Ведь останется еще тринадцать больных.

Матрица редко оставляет своим рабам силы заботиться о здоровье. Матрица требует от рабов сначала расплатиться по ее счетам.

10. Свадьбы и дни рождения

Алиса Скотиненок выходит замуж. Алиса работает помощником менеджера, ее избранник — младшим инженером технической поддержки. Бюджет свежесозданной семьи — сорок тысяч рублей в месяц.

Бюджет свадьбы — пятьсот тысяч.

Почему бы Алисе не расписаться тихо в ЗАГСе и не поехать отмечать обмен кольцами вдвоем с супругом в какой-нибудь тихий ресторанчик? Зачем ей этот петросянистый тамада, зачем ей эти позорные конкурсы, зачем ей эта толпа пьяного быдла, неуклюже топающая ногами под Верку Сердючку?

Зачем надо залезать в долги, разорять родителей, кормить и поить людей, которые, будем откровенны, вполне в состоянии поесть и выпить за свой счет? Алиса ведь не дура и понимает, что если она не будет устраивать свадьбу, никто на это и внимания не обратит: пожмут плечами и забудут на следующий день.

Причин спускать в никуда годовой доход семьи у Алисы две. Во-первых, так ей приказывает Матрица в лице наших обычаев и традиций. Во-вторых, Алисе хочется покрасоваться в белом платье и Алиса считает, что год работы двух человек — вполне нормальная цена за несколько свадебных фотографий.

Конечно, защитники наивной девушки могли бы сказать сейчас, что свадьба бывает раз в жизни… Но ведь есть еще дни рождения, похороны, отмечания Нового года. Сколько денег Алиса будет спускать ежегодно на эти бестолковые посиделки?

11. Мелкие расходы

Вася Жимобрюхов работает сантехником по вызову. Там тысяча, здесь пятьсот рублей… в целом должен был бы получаться неплохой заработок. Однако больше чем пара тысяч у Васи в кошельке обычно не плещется, он почти всегда на мели.

Почему?

Потому что Вася как зарабатывает деньги, так их и тратит: не считая. Пятьсот рублей на такси до дома. Тысяча рублей на обед в ресторане. Вроде как, работаешь и работаешь… а денег нет как нет.

Если бы Вася завел себе блокнот и начал туда записывать все доходы и расходы, у него бы от ужаса зашевелились волосы на заднице. Вася бы увидел, что поесть в ресторане — это не жалкая тысяча за раз, как он думал, а пятьдесят тысяч в месяц, шестьсот тысяч в год. Вася бы увидел, что такси — это удобно и комфортно, но два месяца перемещений на маршрутках позволят ему купить новый компьютер, о котором он мечтает уже три года.

Однако как и положено нормальному рабу Матрицы, считать деньги Вася не считает нужным.

12. Реклама

Лена Вурдалакина пьет колу, курит мальборо, жует стиморол и жрет в три горла гамбугеры в МакДоналдсе. От нее всегда пахнет дольче габбана, а свой айфон Лена носит в сумке от луивиттон.

При этом Лена уверена, будто реклама на нее никак не действует, а больной желудок и пустой кошелек — это ее собственный выбор.

Хищные рыла с телеэкранов хором поддерживают Лену в ее наивном заблуждении: «Ты свободный человек, Леночка, ты умная и красивая женщина, ты всегда абсолютно добровольно и независимо выбираешь, кому из нас ты покорно отнесешь очередную свою зарплату.

источник