Россия

Кроме приготовления еды и отопления: на печи рожали, на печи росли, сватались, лечились, на печи лежали «на пенсии», на печи умирали.

Уважение

Отголосками языческого антропоморфизма, когда огонь рассматривался как живое существо, стали многие приметы. Если, например, кто плюнет в печной огонь или зальет его водой, у того или рот покроется язвами или будут отниматься руки. Если женщина бросит в огонь волосы с расчески, то будет страдать мигренью. Отдавать уголья из печи нельзя, только в редких случаях давать взаймы, или вместе с ними дом покинет благополучие. А в целом за огнем к соседу, как правило, ходили безалаберные и никчемные хозяева.

Сон

Увидеть печь во сне во всех вариантах оценивалось как хороший знак. Если в печи горит огонь, это сулит всякое уважение и признание, если печь очень красивая – к прибыли. Если снится, что разводишь огонь, значит запланированное предприятие пройдет с успехом.

Мифология

Загадка-притча о роли печи в жизни: «В теплом царстве стоит пещера каменная, а в пещере лютый змий; и как бывает в царстве том стужа, змий раскручинится, и начнет у него изо рта пламень огненный исходити и из ушей кудряв дым метатися, а из очей искры сыплются».

Жертва

Во многих областях был обычай от каждого горшка еды сначала кормить печь – приносить в жертву огню первую ложку. То же самое делали с тестом для хлеба, а чтобы не случилось пожара в печь периодически бросали кусок сала. В день зимнего был распространен обряд почитания очага, когда в печь бросали дубовый кряж – бодняк, и устраивали в честь огня пир, бросая в него еду, монеты, поливая вином и маслом.

Рождение и смерть

Русский крестьянин считал за счастье родиться на печи и умереть на ней, потому что после кончины печь провожала его душу на небеса. Что же касается рождения (зимних детей), то если дрова горели дружно, человек будет умным, здоровым и работящим, и наоборот. А если гасли, ребенок – не жилец.

Сватовство

В ряде губерний, когда в дом приходили сваты или сваха, потенциальная невеста забиралась на печь под ее защиту. Если жених не был ей люб, то она не слезала с печи до самого ухода сватов.

Похороны

После похорон, переступив порог, крестьяне прикладывали ладони к печи и грели руки, а если она топилась, то потирали их над огнем, чтобы не занести в дом смерть. Говорят, что особо впечатлительные подолгу смотрели на огонь, который помогал освободиться от страха смерти.

Астольф де Кюстин — французский царедворец, славу которому принесли его записки о путешествии по России. Сочинения стали рекомендуемым пособием в Европе, но в Российской империи были запрещены лично императором.

Непринужденность двора

Де Кюстин, выходец из французской аристократии был по настоящему удивлен, если не сказать поражен той непринужденной учтивостью, с которой вел себя императорский двор в России: «в России великосветские дамы и господа умеют вести беседу с той непринужденной учтивостью, секрет которой мы, французы, почти полностью утратили. Если таково следствие деспотической власти, да здравствует Россия».

Действительно, в этот период Франция во многом утратила свои аристократические традиции и манеры. Роскошь двора Людовиков, которая породила Версаль, давно ушла в прошлое в борьбе за «равенство и братство» во времена Французской революции. Даже после возрождения монархии былые порядки канули в лету, оставив свое место новой аристократии. Российская империя в этих условиях представляла собой «старый свет»: «Истинные образцы хорошего вкуса и светских манер можно отыскать лишь в странах аристократических. Все кто находится в гостиной, находятся в ней по праву рождения, так как они проводят вместе целую жизнь, они привыкают друг к другу, и это покорство приносит им радость. Из вынужденной гармонии рождается всеобщая учтивость, вовсе не исключающая разнообразия. Благодаря непринужденности, царящей в избранном обществе, стеснение исчезает, и лишенный грубостей разговор течет с восхитительной легкостью и свободой».

Стремление к новшествам

«Славяне помешаны на всяких новшествах», — подмечает Астольф Де Кюстин в своих путеводных записках, — «ум этого народа упивается чужими открытиями». Такое наблюдение он вынес после посещения баварского Грефенберга, где находились знаменитые водные курорты. Сопровождающий де Кюстина русский князь настолько был увлечен и уверен в результативность подобных процедур, что грозился учредить подобные методы в своих имениях: «Я настолько уверен в действенности лечения холодной водой, что открою дома заведение, подобное грефенбергскому». Де Кюстин писал, что русские занимаются всем на свете и, кажется, еще не окончив одного дела, уже спрашивают: когда же мы примемся за другое? Это описание очень характеризует русский характер, русскую масштабность, которая для путешественника, впоследствии, приняла очертания Петербурга -города, построенного «вопреки человеческой воле и природе», истинный памятник русского самодержавия, по мнению автора.

Любовь к смотрам

Надо заметить, что у Кюстина есть немало пассажей, в которых он дает негативный окрас тому или иному впечатлению от России. Удручающие впечатление на него произвел Кронштадт и Северный русский флот, гордость Российской империи. «Я восхищаюсь этим чудом, хотя и не придаю ему особого значения. Оно – плод дела, а вернее, безделья императора Николая», который, по мнению Кюстина, осуществляет заветную мечту Петра I — строительство флота безо всяких политических или военных перспектив: «Покуда Россия не выйдет из пределов, положенных ей природой, русский флот останется игрушкой императоров — и не более! Самый главный враг этого флота – лед, почти на полгода сковывающий море». Отмечает Кюстин и особую любовь русского народа к смотру войск: «Перемещения кораблей, не вызванные никакой необходимостью, не преследующие ни военных, ни коммерческих целей, показались мне обычным парадом. Меж тем одному Господу, да еще русским, известно, велико ли удовольствие присутствовать на параде!» С большим сожалением Де Кюстин, сын аристократии и либеральных кругов, высказывался за бесцельное пролитие народного пота, для одной лишь цели – лести самодержавию: «За школьными упражнениями я разглядел железную волю, употребленную впустую и угнетающую людей из-за невозможности покорить стихии. В кораблях, которые через несколько зим придут в негодность, так и не успев послужить для настоящего дела».

Бюрократия

Насколько ослепителен свет, настолько черен может быть быт простых людей и несправедлив чиновнический аппарат. По крайней мере, таким он явился въезжающему царедворцу из Франции. «Судьба чужестранца-путешественника зависит лишь от характера чиновника, в руки которого он попадает», — рассказывает Де Кюстин о своем впечатлении о русской таможни. До глубины души его поразила: «Беспредельная, немыслимая нищета, воплощением которой являются гребцы, перевозящие господ чиновников. Поскольку я ничем не мог помочь этим несчастным, вид их сделался мне отвратителен, и всякий раз, когда они привозили на наш корабль посланцев таможни и морской полиции, самой суровой из всех, я отводил глаза». Впечатленный тяжелой жизнью «обездоленных», он спросил сопровождающего его князя: «Вы русский, выкажите же любовь к своей стране и уговорите министра внутренних дел или министра полиции переменить все это: пусть он однажды притворится простым чужестранцем, вроде меня, и отправится в Кронштадт, дабы на собственном опыте убедиться, что значит — въезжать в Россию». «Бесполезно», — отвечал князь, — «император и министры здесь бессильны».

Император

Особое место в записках Астольфа де Кюстина занимает портрет императора Николая I, представителя уже ушедшего в большинстве стран Европы, но столь незыблемого в России самодержавия, которое с середины XIX века становится центром осуждений в Западной Европе, которая в то время уже готовила идеологическое и дипломатическое обоснование грядущей Крымской войны. Тем не менее, при встрече с императором, впечатление основанное на предубеждении у путешественника ушло, а на место строгого суждения пришло человеческое сочувствие и восхищение: «На лице его прежде всего замечаешь выражение суровой озабоченности — выражение, надо признаться, мало приятное. Впрочем, судя по всему, это отсутствие добродушия в чертах императора Николая — изъян не врожденный, но благоприобретенный. Обычно мы с невольным доверием взираем на благородное лицо; какие же долгие и жестокие муки должен претерпеть красивый человек, чтобы его лицо начало внушать нам страх?»

Судя по воспоминаниям современников Николая I, этого человека можно было называть более чем несчастным. Младшего сына никто не готовил к тяжелому бремени императора. И, тем не менее, ответственность перед собственным государством, стремление оправдать надежды собственных подданных всегда двигали Николаем, который не перестал заботиться о стране даже на смертном одре, диктуя свою последнюю волю своему наследнику Александру. А ведь его политика в итоге Крымской войны привела страну к краху.

«Порой на этом властном взгляде императора вспыхивают искры доброты, и лицо его, преображенное этой приветливостью, предстает перед окружающими в своей античной красе. Монарх, позволяющий себе отдохнуть и на мгновение забывающий о том, что его дело — угнетать подданных, выглядит счастливым».

Предчувствие революции

Во время своего пребывания в Петербурге де Кюстин неоднократно отмечал невероятные и пустынные просторы, где «не встретишь большого скопления народа». «Из-за за царящей здесь повсюду пустоты памятники кажутся крошечными; они теряются в безбрежных пространствах. Даже колонна Александра, возвышающаяся над Зимним дворцом, напоминает вбитый в землю колышек. Вообразите себе огороженное пространство, на котором могут провести маневры сто тысяч человек и при этом останется много свободного места: на таких просторах ничто не может выглядеть огромным. Если здесь когда-нибудь начнется давка, то она окончится плачевно; в обществе, устроенном так, как это, толпа породит революцию». Впечатление заезжего путешественника оказалось пророческим. 18 мая 1896 года в Москве произошла Ходынская давка, а 9 января 1905 года Кровавое воскресение в Петербурге.

Страна контрастов

«Если мы вам понравимся, вы скажете об этом, но напрасно: вам не поверят; нас знают очень мало и не хотят узнать лучше», — сказала Астольфу де Кюстину императрица Александра Федоровна. Европейцу всегда сложно было понять Россию, тем более в XIX веке. За царскими палатами Петербурга путешественник отправился в областные деревеньки, посмотреть на жизнь обычного люда. Впечатление от поразительного контраста мелькает повсеместно в его записках: «Я был удивлен внешним обликом некоторых деревень: их отличает неподдельное богатство и даже своего рода сельская изысканность, приятная для взора. По фасаду дома покрашены, а украшения на коньке их крыш, можно сказать, претенциозны – ибо, сравнивая всю эту внешнюю роскошь с почти полным отсутствием удобных вещей и с той нечистоплотностью, какая бросается вам в глаза внутри этих игрушечных жилищ».

То же он говорит и о самом народе, столь чистоплотном и, как ни странно, изящным в своей простоте, но одетым в столь грязные лохмотья, которые носят поколениями, и стараются лишний раз не стирать. «Кроткий и вместе свирепый облик русских крестьян не лишен изящества; статность, сила, широкие плечи, кроткая улыбка на устах, смесь нежности и свирепости, что читается в их диком, печальном взоре – все это придает им вид, настолько же отличный от вида наших землепашцев. Для иностранца все здесь внове. В здешних людях есть какая-то явная, но неизъяснимая прелесть, сочетание восточной томности с романтической мечтательностью северных народов».

источник

Наверное, вы слышали поговорку: «Поскреби русского – найдешь татарина»? Хотя, с одной стороны, монголо-татарское иго можно рассматривать как драматический период в жизни России, с другой стороны, нельзя отрицать того, что татарская культура оказала на нас значительное влияние в самых различных сферах.

Расцвет Золотой Орды

Во второй четверти XIII столетия на половецких, северокавказских и крымских землях, а также на территории Волжской Булгарии возникло монгольское государство Золотая Орда, существовавшее фактически с 1242 по 1502 год. Его основал внук знаменитого Чингисхана, хан Батый.

Большинство населения Орды составляли представители тюркских народов, и уже при хане Берке (1256–1266) она приняла мусульманство, со временем превратившись в исламское государство.

Влияние на государственность

Набеги монгольских воинов на Киевскую Русь начались в 1230-х годах. Раздробленная на отдельные княжества, она не смогла противостоять захватчикам и впоследствии на несколько столетий оказалась под властью Золотой Орды.

Помимо необходимости платить дань, каждый русский князь должен был прибыть с поклоном в Золотую Орду и заверить хана в своей лояльности, чтобы получить право на власть. Но это еще не все – им приходилось оставлять при ханском дворе своих малолетних сыновей в качестве заложников. Впоследствии те сами становились князьями. Находясь при дворе хана, они могли изучать особенности государственности и военной системы монголо-татар, правила дипломатии, и затем активно использовали эти знания, позволявшие им создать эффективную систему управления, когда они сами оказывались у власти. Многие из них также женились на дочерях и родственницах хана. Их потомки наследовали княжескую власть, так что практически у всех русских правителей и аристократов есть татарские корни.

Русская финансовая система тоже была создана по примеру Золотой Орды. Это прослеживается даже в русском языке. Так, слово «таможня» происходит от татарского «тамга» («торговая пошлина»). «Деньги» – от «тенге». От татар русские научились использовать конные повозки для доставки почты.

Возвышение Москвы

Между тем, крепло московское княжество, которое стало активно развиваться именно с приходом на Русь татаро-монголов. Князю Юрию Даниловичу (1303-1325) удалось получить титул «великого московского князя» при поддержке хана Золотой Орды. Благодаря Орде Москва поднялась, стала сильнее соседних княжеств – Тверского, Новгородского, Псковского… А в эпоху правления Ивана Даниловича Калиты (1325–1341) превратилась в центр страны. Князь же московский стал «великим князем всея Руси».

Постепенно под властью Москвы оказывалось все больше территорий. В эпоху правления князя Ивана III (1462-1505) все российские земли окончательно стали московскими.

После «Стояния на Угре» в 1480 году Россия стала полностью независимой от Орды, а та в свою очередь начала приходить в упадок и в 1502 году окончательно прекратила свое существование, разделившись на отдельные ханства — Крымское, Казанское, Касимовское. Многие татары поступали на службу к русским князьям и принимали христианство.

Русский тюркский…

Татарская культура прочно «въелась» в русскую жизнь и быт. Даже одежда русских бояр очень напоминала облачение татарской знати, да и в целом русские часто носили одежду, похожую на татарскую, в связи с чем по указанию созванного в 1551 году Стоглавого собора русским запретили входить в храмы в головных уборах, позаимствованных у мусульман.

Именно в этот период в русский язык вошли такие слова, как башмак (обувь), зипун (домотканое пальто без воротника), кафтан (длинная одежда с декором), колпак (головной убор), сафьян (один из видов кожи), кумач (ярко-красная хлопчатобумажная ткань), клобук (монашеский головной убор в православии).

Конечно, не обошлось без заимствований и в области кулинарии. Именно благодаря татарам в России возникла традиция пить чай. Они же научили русских печь калачи (пшеничный хлеб определенной формы).

Филологи подсчитали, что в русском языке примерно 2000 слов тюркского происхождения. Из них около 300 обозначают предметы одежды и около 280 – еду и напитки.

Так что многим, что имеем сегодня, мы обязаны именно татарам. И кто знает, как сложилась бы судьба России и по каким рельсам пошла бы наша история, если бы не период, который сегодня именуют татаро-монгольским игом.

Подразделения специального назначения были в русской армии всегда. Они выполняли задачи особой сложности, одно упоминание о них вводило противников в трепет. Они были всегда, но спецназом стали называться только в ХХ веке.

Татарская конница

Спецназ — это особая психология. В России, стране с сильной православной традицией, первыми «спецназовцами» были наёмники. Это определялось тем, что им дозволялось делать то, что не могли себе позволить регулярные войска. Войском специального назначения можно считать татарскую конницу, отряд которой определил победу Москвы в Шелонском сражении.

Как следует из новгородских источников, новгородцам поначалу удалось использовать перевес в силах. Они “бишася много и побиша москвич много”, а под конец погнали “москвичи за Шелону”. Но тут на новгородскую пехоту обрушились татары. Отряд касимовских татар, приданных воеводе Стриге Оболенскому, видимо, подоспел на Шелонь в разгар боя.

Ни псковичи, ни двор Ивана III в битве не участвовали. Отборный отряд конницы — архиепископский полк — еще имел возможность вступить в дело и отогнать татар. Но он не двинулся с места. Напор татарской конницы, действовавшей с особой жестокостью, просто не оставил новгородцам шансов на успешный исход битвы.

Шотландцы

Войсками специального назначения были также шотландцы, которых нанимали на службу русские цари. Показательна в этом отношении история Джимми Лингета.

Этот «доблестный воин и благородный человек», по словам Джерома Горсея, в XVI веке возглавил отряд шотландских наемников на службе у русского царя. «Двенадцать сотен этих солдат сражались с татарами успешнее, чем двенадцать тысяч русских с их короткими луками и стрелами. Крымские татары, не знавшие до того ружей и пистолей, были напуганы до смерти стрелявшей конницей, которой они до того не видели, и кричали: «Прочь от этих новых дьяволов, которые пришли со своими метающими «паффами». Это очень развеселило царя. Позднее они получили пожалования и земли, на которых им разрешалось поселиться, женились на прекрасных ливонских женщинах, обзавелись семьями и жили в милости у государя и его людей».

Летучие отряды

В ходе Северной войны для быстрых и эффективных действий против гарнизонов и отдельных частей противника нередко создавался временный «летучий отряд» (корволант), состоявший из кавалерии, пехоты, посаженной на лошадей и артиллерии.

Так, успешные действия корволанта А. Д. Меньшикова отмечены в сражении под Калишем (1706 год), и в период обороны Полтавы. Однако, самой известной победой русского «летучего отряда» является битва при Лесной в ноябре 1708 года, когда русским войскам удалось разгромить идущий на соединение с Карлом XII 12-тысячный шведский корпус Левенгаупта. Помимо разгрома шведского отряда был взят огромный обоз с продовольствием и снаряжением, что в значительной мере сказалось на общем ходе войны.

16 февраля 1810 года был образован Гвардейский флотский экипаж. Находясь под впечатлением Морского батальона Наполеона, Александр I решил создать подобную гвардейскую воинскую часть.

Боевое крещение экипаж принял в Отечественной войне 1812 года успешно действуя, как инженерное подразделение Особенностью действий моряков на первом этапе Отечественной войны стало то, что они, используя подручные средства, быстро сооружали переправы для отступавших русских войск, несли их охрану, а затем уничтожали мосты перед лицом приближающегося врага.

В начале Бородинской битвы, дав возможность русским егерям отступить через Колочь, моряки подожгли мост. Однако уже по горящему мосту части 106-го французского полка все же удалось перейти реку. В контратаке приняли участие три русских егерских полка и команда моряков (30 человек). В результате французский полк был практически полностью уничтожен и противник на данном участке сражения более не предпринимал серьёзных атак. В районе Багратионовых флеш отличилась и артиллерия Гвардейского экипажа, способствовавшая отражению кавалерийских атак на каре Измайловского и Литовского полков. Всего в Бородинской битве Гвардейский Флотский экипаж потерял 24 офицера и матроса убитыми и ранеными. 27 человек за отличие при Бородине были отмечены различными наградами

Пластуны

Спецназом именно в том значении, в каком мы понимаем слово «спецназ» сейчас, считаются пластуны. Слово «пластун» происходит от глагола «пластувати» — ползать, прижимаясь к земле. Таким образом, это слово отражает не только способ незаметного передвижения, но и сам принцип ведения операций: незаметно для противника, сливаясь с окружающей обстановкой. По словам исследователя казачества Д. Кошкарева, ещё запорожцы залегали пластом в днепровских камышах, высматривая неприятеля и совершая небольшие разведовательно-диверсионные операции. В числе 40 запорожских куреней значился так называемый Пластунский, казаки которого исполняли эту службу.

В пластунские команды проводился очень жесткий отбор среди наиболее подготовленных в физическом и психологическом плане казаков. Все снаряжение и оружие пластунов было приспособлено для действий в самых различных условиях: от плавней Кубани и до покрытых лесом гор. Современники определяли тактику действий пластунов лаконично и точно: «волчий рот и лисий хвост».

В 1842 году были созданы первые штатные команды пластунов в конных полках и пеших батальонах Черноморского войска (по 60 человек). Большую роль сыграли пластуны в столкновениях с горцами, а также они отличились в Крымскую войну на Тамани и во время обороны Севастополя.

В случае обнаружения противником в ходе разведки пластуны практически никогда не сдавались. Считалось за правило, что пластун лучше погибнет, чем потеряет свободу. Грамотно выбрав позицию и заблаговременно наметив пути отступления в случае погони, пластуны либо отстреливались, либо сливались с местностью, умело используя её особенности. Неприятель предпочитал избегать прямого столкновения с отрядом разведчиков и не преследовать его, поскольку в этом случае он легко мог попасть в засаду и понести бессмысленные потери от меткого огня пластунов

Дикая дивизия

«Дикой дивизией» называли Кавказскую туземную конную дивизию. Она была сформирована 23 августа 1914 года. На 90 % дивизия состояла из добровольцев-мусульман — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, которые, как и все туземные жители Кавказа и Средней Азии, по законодательству Российской империи не подлежали призыву на военную службу. Многие русские дворяне служили в дивизии офицерами.

«Дикая дивизия» хорошо зарекомендовала себя во многих сражениях Первой Мировой войны. Дивизия принимала активное участие кв Корниловском выступлении в августе 1917 года.

По поводу «дикой дивизии» до сих пор продолжаются споры. По одним источникам, морально-психологическая атмосфера, сложившаяся в дивизии, была дружественной и даже либеральной. Важной особенностью всадника-горца было чувство собственного достоинства и полное отсутствие какого-либо раболепства и подхалимства. Выше всего ценились не чины и звания, а личная храбрость и верность.

Другие же источники говорят об обратном. Личный состав «дикой дивизии» отличался низкой дисциплиной и любовью к воровству: «На ночёвках, и при всяком удобном случае, всадники норовили незаметно отделиться от полка с намерением утащить у жителей всё, что плохо лежало. С этим командование боролось всеми мерами, вплоть до расстрела виновных, но за два первых года войны, было очень трудно выветрить из ингушей их чисто азиатский взгляд на войну, как на поход за добычей».

Пунинский отряд

К спецназу Первой Мировой можно отнести конный отряд особого назначения под руководством Леонида Пунина. Отряд состоял из одиннадцати офицеров, семнадцати урядников и младших офицеров, 296 казаков. В отряд входили семь подрывников, двенадцать связистов (телефонисты и телеграфисты), шесть кузнецов, три ветеринара, пять фельдшеров и три доктора, а также орудие, размещенное на конке. Пунинцы приступили к диверсиям на всех железнодорожных магистралях от Рижского залива до Полесья. Их целями стали узловые железнодорожные станции: Гродно, Лодово, Волковыск и Ново-Троки. Кроме этого, отряд успешно выполнял и другие оперативные задачи командования фронтов.

Эффективности работы отряда особой важности способствовало правильная структура подразделения: при необходимости отряд мог быть разбит на восемь самостоятельных групп по 20-25 человек, каждая из которых могла выполнять свою конкретную задачу. Конный отряд Пунина был снаряжен холодным оружием и немецкими винтовками. Патроны партизаны добывали из обозов и складов противника, а продовольствие либо покупалось у местного населения, либо изымалось у немцев. Пунинский отряд особой важности принимал участие в боях на Рижском плацдарме, в Двинской, Митавской и Рижских операциях.

Спецназ ГРУ

24 октября 1950 года — день создания спецназа ГРУ. Подготовка спецназа отличалась высокой интенсивностью и проводилась с использованием индивидуальных программ. К каждым 3-4 солдатам был приставлен 1 офицер, который денно и нощно следил за своими воспитанниками. А сами офицеры обучались по такой насыщенной программе, что после нескольких лет подготовки каждый из них самостоятельно мог заменить целое общевойсковое подразделение. Спецназ был засекречен больше, чем ядерные разработки СССР. По крайней мере, о наличии ядерных ракет, бомбардировщиков с ядерными боеголовками и атомных подводных лодках знали все, а о спецназе ГРУ — далеко не каждый маршал и генерал.

Спецназ выполнял и по сей день выполняет задачи повышенной сложности и секретности: борьба с терроризмом, организация и ведение разведки, выполнение спецзаданий за границей и многое другое. Спецназ — элита российской армии, её гордость и сила.

источник

Какой же русский не любит быстрой езды? А быстрая езда в нашей традиции неразрывно связана с русской тройкой. Она может развивать скорость до шестидесяти километров в час, что недостижимо ни для одной упряжи в мире.

Тайна появления

Когда появилась русская тройка? Историки говорят, что в начале XVIII века, когда троечная упряжь стала применяться царской курьерской службой. Однако, учитывая, что в консервативной Руси любая инновация порой «настаивалась» веками прежде, чем поступить в «массовое производство», эта дата вызывает некоторые сомнения. Есть версия, что тройка была позаимствована государственными службами из тайных «лошадиных» культов, посвященных Илье Пророку, которые испокон веков практиковались в некоторых местностях Севера Руси. Каждый год в Ильин день устраивались ритуальные скачки на тройках, которые символизировали «колесницу огненную и коей огненных», что вознесли Илию на небо. Разбиться во время «вознесения» считалась проявлением Благодати: говорили, «Илья на небо унес».

Уникальность

Инновации тройки заключалось в том, что все лошади бежали разным аллюром. Коренник — центровая лошадь — скакал рысью, а более легкие пристяжные лошади неслись галопом, изогнув головы в сторону. Такая комбинация «лошадиных сил», где пристяжные, пристёгнутые к кореннику постромками, как бы «несли» коренника, была направлена на то, чтобы все три лошади медленнее уставали, сохраняя при этом высокую скорость.

Скорость

Тройка способна была развивать скорость до 60 км в час. Ни одна упряжь в мире не могла достигнуть такого результата. Есть такая байка. Однажды во времена Екатерины II в Петербург прибыл с визитом австрийский император Иосиф. Императрица вознамерилась поразить высокого гость и прокатить его на тройке. Во дворец доставили самого удалого ямщика, у которого Екатерина поинтересовалась: «Отвезешь императора в Москву за тридцать шесть часов?» Удалец ответил царице: «Довезу, матушка. Только не уверен, что довезу его душу». Осталось добавить, что в среднем путь от Питера до Москвы на перекладных составлял двое-трое суток.

Порода лошадей

Как правило, в русской тройке использовались лошадиные силы выносливой породы вятской лошади. Состоятельные господа могли себе позволить запрягать в тройку орловских рысаков.

Применение

Троечная упряжь, как уже говорилось, использовалась в курьерской службе. В конце XVIII века на тройке стали перемещать и важных пассажиров. Со временем тройка стала непременным атрибутом свадеб и народных гуляний в большие праздники.

Украшение

Троечная упряжь обязательно богато украшалась. Например, поначалу дугу коренника окрашивали позолотой. Это было не просто пижонство: золото символизировало молнию, которые сопровождали вознесение Илии Пророка.

Позднее дуги стали расписывать орнаментами и художественной резьбой. Причем это было не просто украшательство: шорники наносили на упряжь так называемые защитные росписи, способные уберечь тройку от злых сил, от дикого зверя и от разбойников.

«Ямская гармонь»

Если позолоченная дуга коренника символизировала молнию, то сопровождаемый тройку звон колокольчиков и бубенцов являлся метафорой раскатами грома. В народе этот «музыкальный набор» называли «ямкой гармонью». Почти каждая тройка имела уникальное звучание. Интересно, что в некоторых местах России считалось, что прокатившись на «громкой» тройке, человек способен избавиться от насланных ведьмами и колдунами заклятий. Считалось, что чаще всего недобрые люди наводят порчу на свадьбах, поэтому поездка новобрачных на тройке с бубенцами стала непременным свадебным обрядом.

источник

В 1914 году санкт-петербургский архивист Инна Ивановна Любименко, знаток русско-британских торговых связей рубежа XVI-XVII столетий, работая в английском спецхране, обнаружила странные материалы и почти сразу же поняла, что держит в руках настоящую историческую «бомбу». Она написала статью «Английский проект 1612 года о подчинении русского севера протекторату короля Иакова I» и опубликовала ее в «Научном историческом журнале».

Но на пороге уже стояла Первая мировая война. Вскоре Европу сотрясла пушечная канонада, и замолчали не только музы, но и наука история. Отныне Европа начала ее переписывать буквально живой кровью и стало уже не до 400-летних стратегем, интриг и сенсаций.

Первым документом оказался черновик/копия письма, адресованного Тайному совету при дворе короля Карла I. Пером водил английский капитан Чемберлен, который в 1610-1613 годах принимал деятельное участие в какой-то чрезвычайно тайной миссии. Правда, это послание было набросано им уже post factum — в 1631 году. Из чего Любименко заключила, что вероятно, его можно счесть отчетом, составленным уже для престолонаследника короля Англии и Шотландии Якова I Стюарта (умер в 1625 году) — Карла I.

«По своем возвращении из России, — пишет Чемберлен, — я представил покойной памяти королю Иакову I все русское государство, ежегодный коронный доход с которого достигает 8 миллионов фунтов стерлингов. Сэр Джон Меррик и сэр Уильям Руссель были посланы к дворянству этой нации… и предложили от имени короля Великобритании, что Его Величество сделается их императором и покровителем, на что, в общем, они согласились с благодарностью и послали своего посла с великим подарком к королю, чтобы вступить с ним по поводу этого дела в переговоры». Дальше капитан сетует на недуг, который исключил его из процесса переговоров.

Жажда протектората

Во втором документе (без даты и авторства) речь шла уже о самих переговорах и предварялась оценкой российских реалий в Смутные времена. Говорилось о территориях, что еще не затронуты войной и еще «сохранивших целостность», и о тех (русских – Н.П.), кто уже «предвкушают» грядущие «ужасы ее» и, «наслышанные о славе Его Величества, его великом разуме и доброте, предпочитают отдаться в его руки, чем в какие бы то ни было другие».

В этих переговорах ведущая роль принадлежала главе Московской компании Джону Смиту, который успел привлечь к ним «авторитетных британских купцов».

Следующая цитата помогает осознать, как размеры английских территориальных притязаний, так и на надежды английской негоциантской дипломатии: «Если бы Его Величество получил предложение суверенитета над той частью Московии, которая расположена между Архангельском и Волгой, и над водным путем по этой реке до Каспийского или Персидского моря, или, по крайней мере, протекторат над нею и полную свободу для английской торговли, это было бы самым счастливым предложением, когда-либо сделанным нашему государству с тех пор, как Колумб предложил Генриху VII открыть для него Вест-Индию…»

Хитрый план

Зная о скудости британской казны, автор этой реляции вносит изобретательное предложение — взвалить финансовое бремя по переходу Русского Севера под длань монарха Англии на… русских. И даже бегло обрисовывает схему – как это можно сделать. В мае британский флот уйдет из Англии для заключения договора с русским населением, а по осени, когда двинется обратно, русским «разрешается отправить с ними своих послов для подтверждения договора», «а тем временем пусть они приготовятся передать в руки английской компании достаточно казны и товаров, чтобы оплатить вооружение и перевоз нужного им количества войска».

Подтверждение амбиций

Любименко была настолько шокирована столь откровенно доверенными бумаге оккупационными планами Британии, что усомнилась в подлинности документов. Но через пару месяцев получила очередное подтверждение – листок с тезисными набросками. Датирован — 14 апреля 1613 года. Подписан придворным лейб-юристом Джулиусом Сизэ, что бегло фиксирует два главных вопроса: «Будет ли она (северная территория – Н.П.) действительно предложена? Следует ли ее принять?» Чуть далее идет замечание об «укреплении» Архангельского порта и достаточно ли для этого будет «1000 английских солдат».

Человек «Х»

Англичане с еще досмутных времен (т.е. с эпохи Ивана Грозного) мечтали проложить транзит через Россию «в Шемаху, Бухару, Самарканд и Китай». На волне Смуты захотели уже всю Россию. И в лице своих полпредов – Джона Смита и Джона Меррика – агентов Московской торговой компании (открытой еще при Грозном) – готовились к завуалированному захвату Архангельской и Вологодских областей и практически всего Поволжья с выходом к Каспию.

В этой истории есть и еще одна интрига – если имена английских игроков известны, то, кто вел переговоры с российской стороны, нет. В переписке упоминается лишь некая «часть дворянства». Но коли послания были адресованы первому лицу английской короны (предположила Любименко), то и со стороны России должна была стоять фигура по политическому весу не менее солидная. Кто? Архивист так и не получила ответа.

Чтобы помнили

Спустя 27 лет — в 1941-ом (уже в канун Второй мировой войны) Любименко вновь вернулась к теме британской экспансии на российской земле. Вероятно, уже предвидя новую общемировую бойню и новый передел мира, от которого амбициозная Англия не останется в стороне. Она опубликовала в №2 журнала «Советская наука» статью «Планы английской интервенции в России в начале XVII столетия».

Попытка Британии провести «мягкую оккупацию» российских территорий так и не удалась. Россия справилась с польской интервенцией. В феврале 1613-го трон Московии занял первый из династии Романовых — царь Михаил. Правил крепко, разброд в стране пресек и, тем самым, все планы англичан порушил окончательно.

Но и по сей день немногие знают, что история Государства Российского в первое десятилетие XVII века могла сложиться совсем иначе. И что сегодня мы вполне могли быть не гражданами Российской Федерации, а подданными Ее Королевского Высочества Елизаветы II.

источник

Американские IT специалисты были восхищены, а так же напуганы возможностями уникального приложения FindFace разработанного российскими разработчиками.

Журналисты американского телеканала Fox News ознакомились с работой российского приложения, и пришли к выводу — «наряду с присущими ему большими возможностями, оно таит в себе вероятную угрозу неприкосновенности частной жизни».

Инновационный алгоритм приложения FindFace позволяет распознать человека по его фото менее чем за одну секунду, выполнив для этого сравнительный анализ снимка с миллионами изображений, размещённых в соцсетях. «Такие широкие возможности и быстродействие приложения вызывают опасения из-за возможной опасности нарушения неприкосновенности частной жизни» — сообщили на сайте телеканала Fox News.

Приглашенные телеканалом эксперты отметили, что российское приложение на голову превосходит всех существующих конкурентов в данной области. В частности проводился сравнительный анализ с похожим решением MegaFace от американской корпорации Google, по ходу которого FindFace одержал сокрушительную победу над своим оппонентом.

Разработала FindFace российская IT компания NTechLab, которая занимается разработками в сфере искусственных нейронных сетей, а так же созданием алгоритмов по распознаванию лиц. Стоит отметить, что в 2015 году алгоритм NTechLab был признан лучшим на организованном Вашингтонским университетом международном конкурсе The MegaFace Benchmark.

Сервис FindFace впервые был запущен в феврале 2016 года, с тех пор им успело воспользоваться несколько миллионов человек.

Источник

Русскими «Атлантидами» чаще становились и таинственно исчезнувшие с лица земли поселения, и совершенно сознательно уничтоженные города, ставшие жертвой технического прогресса.

1

Китеж

Город этот построил сам князь Юрий Всеволодович, когда был очарован красотой местной природы. Но знать того не зная, он сознательно выбрал для строительства священное место, которое впоследствии и спасло город от неминуемой погибели.

Так, хан Батый, возжелавший захватить земли славного города, вынужден был уйти ни с чем: прямо на глазах монголов Китеж ушел под воды озера Светлояр. Но трактование легенды до сих пор ведется по-разному. Существует версия, что Китеж ушел вовсе не под воду, а погрузился в землю. Есть предположение, что от захватчиков город защитили горы, оградив его своими могучими скалами. Другие люди рассказывают, что поселение поднялось в небо. А согласно самой любопытной теории, Китеж попросту стал невидимым.

2

Калязин

Самая древняя часть этого города, представляющая немалую историческую ценность, навсегда ушла под воду под влиянием бездумно действующей человеческой руки: в ходе строительства Угличской ГЭС. Так, водами затопило жемчужину города — Троицкий монастырь, храм Рождества Христова, всю заречную часть поселения, Центральную площадь совместно с торговыми рядами, церковь Иоанна Предтечи, Николаевский собор, улицы и кварталы с особняками купцов, которые были выполнены в различных архитектурных стилях (от барокко до модерна).

3

Корчева

Если два вышеописанных города не перестали существовать по факту своего затопления, то совершенно другая участь постигла город Корчева. Так, вне зависимости от того, что, в ходе возведения плотины Иваньковского водохранилища, практически треть территории так и осталась на суше, город все же был разобран до последнего кирпича и бревнышка, его храмы взорваны, а жители навсегда переселены.

Бытовало мнение, что таким образом была нанесена месть местному люду, поскольку некогда поселение было центром антисоветского восстания. Но выяснилось, что имела место ошибка проектировщиков, которые решили, что местность будет полностью затоплена. На сегодняшний день на территории бывшего города уцелело кладбище с руинами Казанской церкви, а также имение купцов Рождественских.

4

Молога

Молога была стерта с лица земли из-за создания Рыбинского водохранилища. Под воду ушло порядка 700 деревень и сел, 3 монастыря, 140 церквей, а также 294 местных жителя, которые отказались от переселения. Сегодня Молога является олицетворением трагедии, городом-призраком, который то исчезает, то появляется в обмельчавших водах, впечатляя и ужасая пейзажами разрушения. Остатки кирпичных кладок, где некогда возвышались здания и храмы, ржавое железо, размытые водами булыжники мостовых, а также практически незаметные следы фундаментов, по которым едва угадываются направления некогда существовавших улиц. Как рассказывают очевидцы, в осеннюю пору, в особенности после засушливого лета, город подымается из-под вод, напоминая о случившемся.

5

Весьегонск

Весьегонск был затоплен лишь частично, а большинство домов, которые лежали на пути движения вод, переносились на новые места, удаленные от берега. В результате от старого города не осталось и следа: его пришлось отстраивать заново. Под водами разлившейся реки навсегда похоронены прежние строения совместно с железнодорожной веткой, строительство которой так и не было завершено. Среди таких зданий оказались церкви и храмы, не перенесенные на высокое место. Современный Весьегонск — это совершенно маленький, провинциальный городок, состоящий в основном из двухэтажных домиков, выстроенных из дерева. Только на главной улице можно обнаружить каменные строения на три этажа. Ни одного архитектурного памятника в городе не осталось — все они очутились на дне водохранилища.

6

Углич

Самый древний, богатый своим историческим наследием город Углич тоже пострадал в ходе строительства Углицкого гидроузла. Под перемещенными земельными массами и водами исчезли городские улицы, дома, древние храмы. Вся левобережная часть Углича подверглась сносу с дальнейшим перемещением ближе к берегу Корожечны. В ходе этого были разрушены Всехсвятский, Введенский и Леонтьевский храмы, Супоневский дворец, Царское село с парком. На правом берегу исчезли городские кварталы, Николо-Песоцкая церковь, была подтоплена Богоявленская гора совместно с сосновым лесом. Погребенной под воду оказалась Входоиерусалимская слобода совместно с храмом. Самой большой потерей Углича считается Покровский монастырь. Есть данные, что в конце зимы со дна ввысь вырастают холмы изо льда, под которыми спрятаны руины монастырских зданий и храмов.

7

Мышкин

Крошечный Мышкин, который, казалось бы, находился в достаточном удалении от Рыбинска, тоже не миновала печальная участь. Река Волга, поднявшаяся на какое-то количество метров, смыла значительную часть построек и домов в приречном участке местности. На правом берегу вода достигла Кассиано-Учемкого монастыря. А Предтеченский и Успенский храмы, оказавшиеся на низком полуострове, были подвергнуты разрушению. На сегодняшний день здесь остались лишь два холма, поросших кустарником и березами.

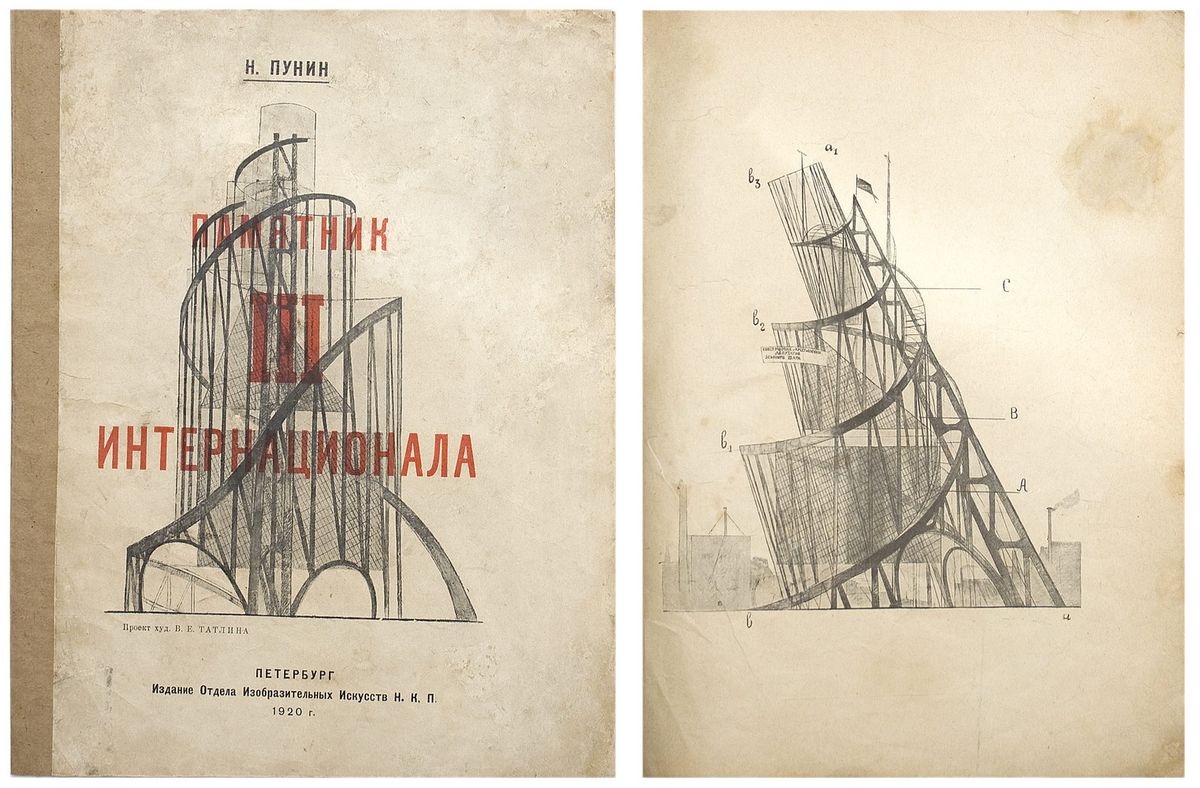

Классический русский авангард – феноменальное явление начала прошлого века, охватившее все области искусства: от живописи и архитектуры до дизайна и книгопечатания. И откуда теперь черпают вдохновение современные мастера по всему миру, как не из русского авангарда?

Василий Кандинский

В белом II, 1923 год

Только ли импрессионистский «Стог сена» Клода Моне заставил юриста Василия Кандинского заняться живописью профессионально? Вероятно, значение имела и вологодская экспедиция, во время которой он был поражён, оказавшись внутри крестьянской избы-картины, и произведённое мировой наукой открытие о делении атома, предполагающее «разборку» мира на неосязаемые частицы, и опера Вагнера «Лоэнгрин», во время которой Кандинский отчётливо увидел цвета звуков. Каковы бы ни были причины, экс-юрист вошёл в историю мирового искусства как теоретик русского абстракционизма, несмотря на то, что скончался гражданином Франции.

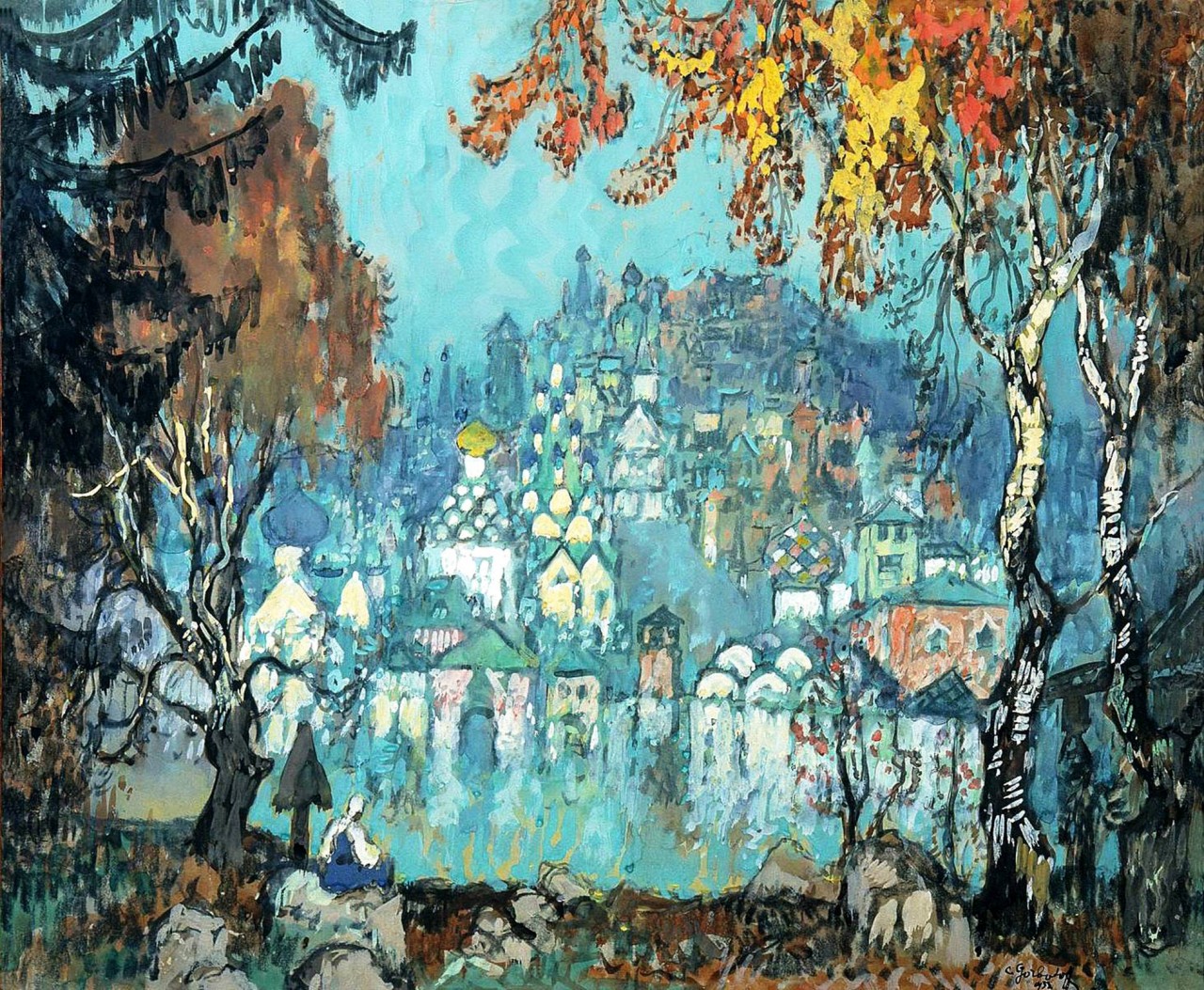

Казимир Малевич

Черный квадрат, 1919 год

Иная метафизика цвета, отказ от буквального восприятия реальности, переход в «чистые» плоскости – теория супрематизма Малевича изначально не нашла понимания среди коллег-кубистов, но это не помешало ей стать мировой концепцией авангардного творчества. «Чёрный квадрат» стал «нулём форм», позволяющим выйти «из круга вещей». Кроме фундаментальных работ по теории супрематизма и признанных мировых шедевров авторству Малевича принадлежит, например, дизайн кружки с квадратной ручкой – очень неудобной, но весьма оригинальной.

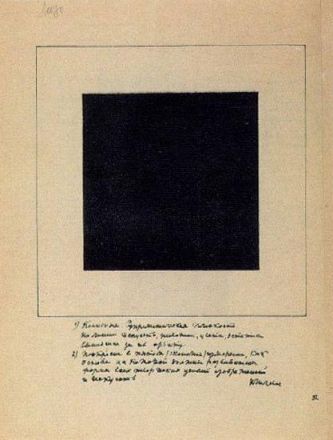

Владимир Татлин

Модель памятника III Интернационалу, 1919-1920 годы

Родоначальник русского конструктивизма являлся страстным оппонентом Малевича. По одной из баек, он якобы выбил из-под теоретика супрематизма стул и предложил сидеть на цвете и геометрии. Татлин выступал за связь искусства с жизнью, а его революционными идеями вдохновлялись немецкие дадаисты. Башня Татлина хоть и осталась только проектом, но и сегодня считается одним из символов мирового авангарда. Конструкция железного монумента, включающая семь вращающихся по спиралям зданий различной формы, задумывалась как символ объединения людей, переставших понимать друг друга во время строительства Вавилонской башни. У памятника Третьему интернационалу было и практическое назначение – в нём должны были трудиться члены Коминтерна.

Павел Филонов

Ударники, 1935 год

В попытке противостоять методу Малевича и «живописному анекдоту» Татлина в 1914 году Филонов со товарищи издаёт «Сделанные картины» – манифест аналитического искусства с основной идеей «упорного рисования каждого атома». В 1936-м лидера русского авангарда обвиняют в «формализме». Тогда же возникает «филоновщина» – символ непролетарского искусства. Работы Филонова украшают лишь стены его скромного жилища, а сам он голодает, нерегулярно получая пенсию «научного сотрудника третьего разряда». Скончается Павел Николаевич в первые дни Ленинградской блокады на крыше дома при очередном дежурстве во время немецких авианалётов. Его теории окажут значительное влияние на последующие поколения художников и литераторов.

Эль Лисицкий

СССР на стройке, плакат, 1929 год

Человек, который создал новый вид творчества в Стране Советов – дизайн –

и совместно с Малевичем разрабатывал основы супрематизма, вошёл в историю мировой архитектуры как автор горизонтальных небоскрёбов. Когда Лазарь Мордухович (настоящее имя Эля Лисицкого) представил свой первый проект в СССР, его забраковали: построить такое невозможно. На трёх основательных опорах с шахтами лифтов базируются сами здания. Позднее похожие конструкции были реализованы архитекторами в Нидерландах, Германии, Китае, Эквадоре. Воспользовались идеями Лисицкого и проектировщики московской школы управления «Сколково».

Александр Родченко

Рекламный плакат для Моссельпрома, 1923 год

Таланты родоначальника советской рекламы и одного из теоретиков конструктивизма не ограничивались исключительно живописью. Он работал в графике, скульптуре, фотографии, сценографии. В начале 1933 года в рамках секретной командировки выполнял фотосъёмку строительства Беломорканала. Все дошедшие до наших дней работы мастера отличают необычные ракурсы. Он первым в СССР стал использовать фотомонтаж (коллажи-иллюстрации к поэме Маяковского «Про это»), и именно ему принадлежит известный рекламный плакат «Книги по всем отраслям знаний» с призывно кричащей Лилей Брик.

Варвара Степанова

Плакат Академии социального воспитания, 1923 год

Варвара Фёдоровна являлась не только соавтором многих работ супруга Александра Родченко, но и работала самостоятельно, выставляя авангардные полотна под псевдонимом Варст. Широко известны её революционные работы в области текстильного дизайна для Первой ситценабивной фабрики. Разделяя основные идеи конструктивизма и считая моду буржуазным явлением, она проектировала прозодежду – новую форму для трудящихся, которая должна быть функциональной, простой, эргономичной. Вместе с Любовью Поповой она разрабатывала новые принты для тканей. На смену цветочкам-лепесточкам пришли геометрические абстракции. В советских магазинах текстиль а-ля Степанова отрывали с руками.

Александра Экстер

Эскиз костюма к драме И. Ф. Анненского «Фамира Кифаред». Менада. 1916

Совместно с Поповой и Степановой работала и одна из ключевых фигур популярного сегодня ар-деко Александра Экстер. Она стала автором многочисленных работ для театра. Её костюмы для фантастического фильма 1924 года «Аэлита» были восторженно встречены в Венеции и Париже и позволили ей получить заказ на серию марионеток, идейное воплощение которых вдохновляло американский поп-арт 50-60-х годов. Интересно, что Экстер входила в группу модельеров, разработавших форму для Красной армии – серую шинель и знаменитую будёновку.

Владимир Шухов

Шуховская башня, 1919-1922 годы

По проектам выдающегося русского инженера и архитектора Владимира Шухова построено более двухсот башен по всему миру, в том числе и знаменитая телерадиовещательная башня на Шаболовке. Он разрабатывал технологии строительства для нефтяной промышленности, трубопроводов, мостостроения. Идеи академика легли в основу авангардной архитектуры. В частности, он первым в мире использовал гиперболоидные формы и стальные оболочки из сетки в качестве несущей конструкции здания. Шуховские решения активно используются современными архитекторами хай-тека Фуллером и Фостером.

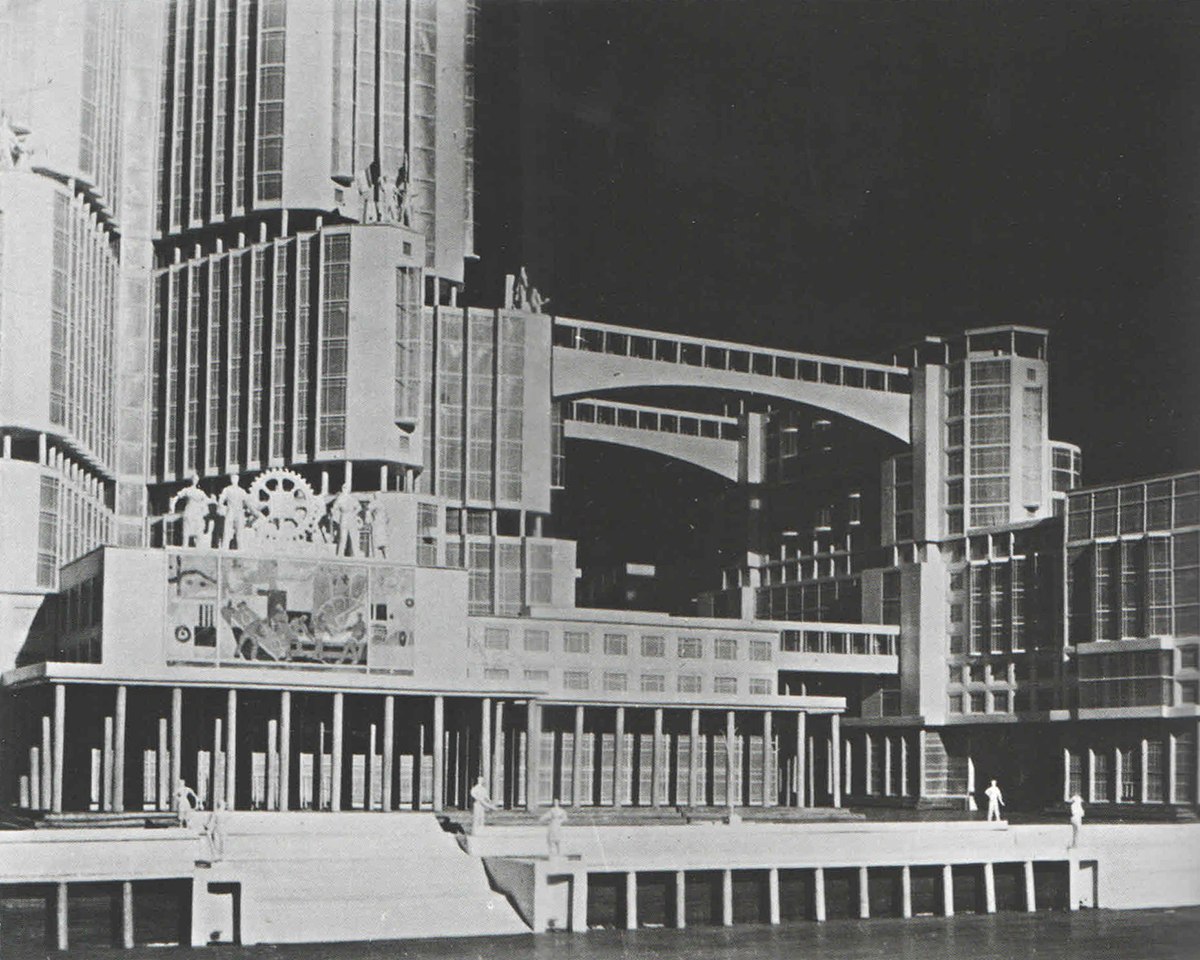

Братья Веснины

Проект здания Наркомтяжпрома, 1936 год

Наиболее известным проектом советских архитекторов-конструктивистов Александра, Виктора и Леонида Весниных считается проект московского Дворца культуры ЗИЛ. Для 1930-х годов предложенные архитекторами решения отличались смелостью и несомненным новаторством. На 23 тысячах квадратных метрах разместились зрительные залы, обширные холлы, библиотека, зимний сад, а на крыше – обсерватория. Интересно, что для отдельных сцен стильного для своего времени «Чародеев» искать площадку для съёмок долго не пришлось – идеально подошли авангардные интерьеры, созданные Весниными. Кроме этого, братья спроектировали большое количество оригинальных зданий, которые были построены по всей России.

АСНОВА

Типография журнала «Огонек», 1930-1932 годы

В 1923 году в противовес конструктивистам и классическим архитектурным обществам рационалистами была создана Ассоциация новых архитекторов (АСНОВА). Представители рационального направления русского авангарда проектировали функциональные и лаконичные здания строгих форм, огромное внимание уделяя психологическому восприятию объекта. Творческим лидером объединения стал Николай Ладовский. В частности, он предложил застраивать Москву по параболе. По его проекту центральная ось российской столицы совпадала с Тверской улицей, а сам город, разрастаясь на северо-запад, со временем соединился бы с Петербургом. В 1928 году один из учеников Ладовского Георгий Крутиков представил сенсационный проект парящего города-коммуны. Реализован он не был, в отличие от проекта Северного речного вокзала в Москве Владимира Кринского, ближайшего соратника Ладовского.

Константин Мельников

Ещё в 30-е годы Константин Мельников получил мировое признание как классик русского авангарда. Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке стал культовым объектом мировой архитектуры. В Москве сохранилось с десяток зданий, спроектированных архитектором, которые соперничают между собой в оригинальности. Дом культуры Русакова для служащих трамвайного депо венчает гигантская шестерёнка, выпирающая из фасада; центральный фасад клуба фабрики «Свобода» на Вятской выполнен в виде параллелепипеда. Главный вход в парк Горького также спроектирован Мельниковым. Интересно, что его проект саркофага Ленину в виде кристалла комиссией во главе с Дзержинским был признан лучшим.

Ещё в 30-е годы Константин Мельников получил мировое признание как классик русского авангарда. Дом Мельникова в Кривоарбатском переулке стал культовым объектом мировой архитектуры. В Москве сохранилось с десяток зданий, спроектированных архитектором, которые соперничают между собой в оригинальности. Дом культуры Русакова для служащих трамвайного депо венчает гигантская шестерёнка, выпирающая из фасада; центральный фасад клуба фабрики «Свобода» на Вятской выполнен в виде параллелепипеда. Главный вход в парк Горького также спроектирован Мельниковым. Интересно, что его проект саркофага Ленину в виде кристалла комиссией во главе с Дзержинским был признан лучшим.

Наталья Гончарова

Лев, 1911 год

Одна из «амазонок авангарда» Наталья Гончарова стояла у истоков русского примитивизма. Первые же выставленные ею работы, изображавшие обнажённых натурщиц, были названы порнографическими, а поздние картины снимались с выставок по религиозным соображениям. Образы Гончаровой доступны и понятны. На протяжении всей жизни она призывала «не следовать традиции, а жить в ней», черпая вдохновение в русском лубке и других видах народного творчества. В век расцвета индивидуализма она пропагандировала его неприятие. Дружившая с Гончаровой Цветаева писала, что та работает «без катастроф»: «всегда, везде и всё».

Михаил Ларионов

Венера и Михаил, 1912 год

Имя Натальи Гончаровой неразрывно связано в истории русского авангарда с её супругом Михаилом Ларионовым. Он начинает как импрессионист, но в итоге приходит к примитивизму. Возникновение русского абстракционизма принято связывать с полотном Ларионова «Стекло». К 1912 году он становится идейным вдохновителем и теоретиком нового направления беспредметного творчества – лучизма. На протяжении почти 10 лет вместе с супругой будет работать над декорациями и костюмами для постановок «Русских сезонов» Дягилева в Париже.

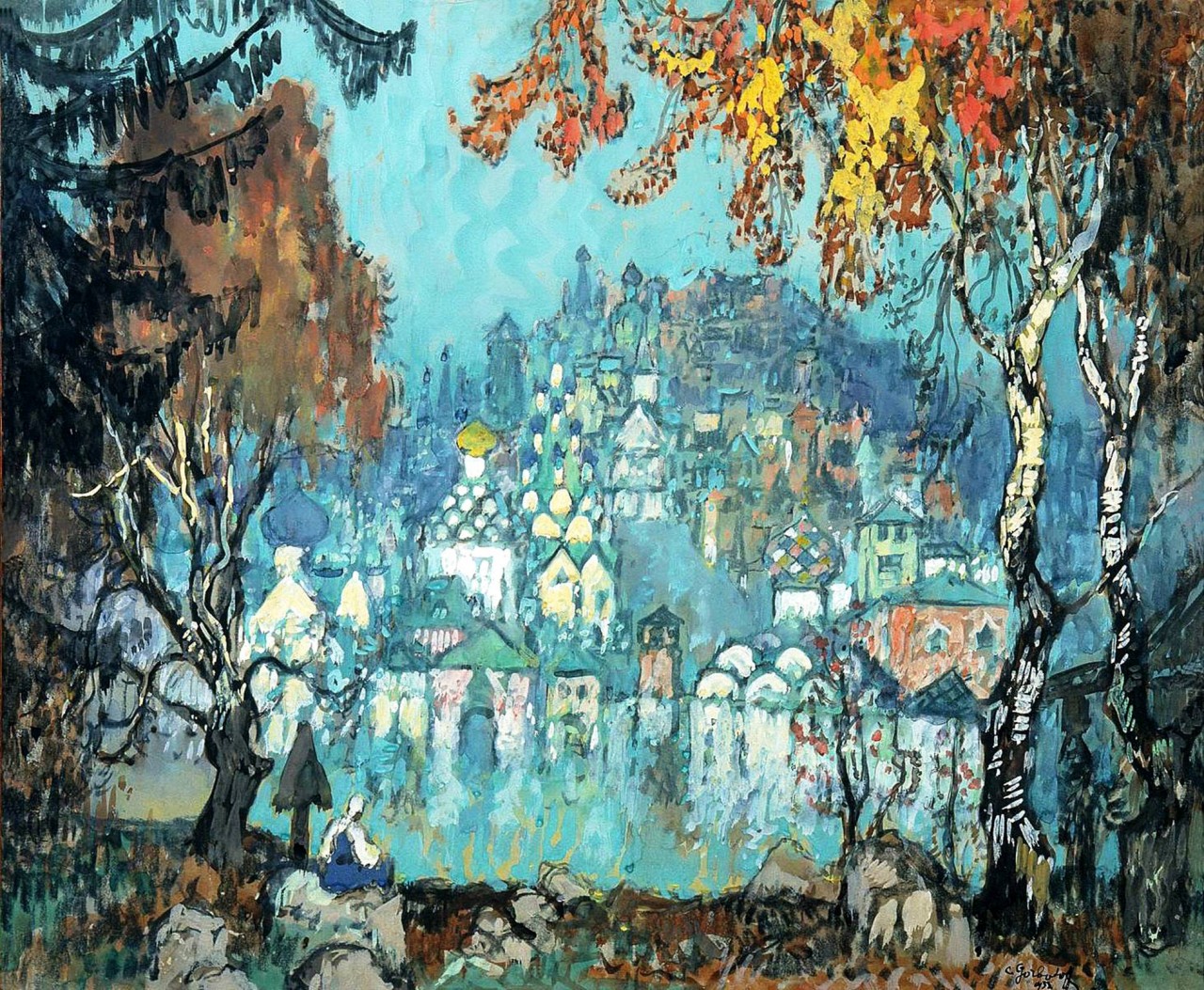

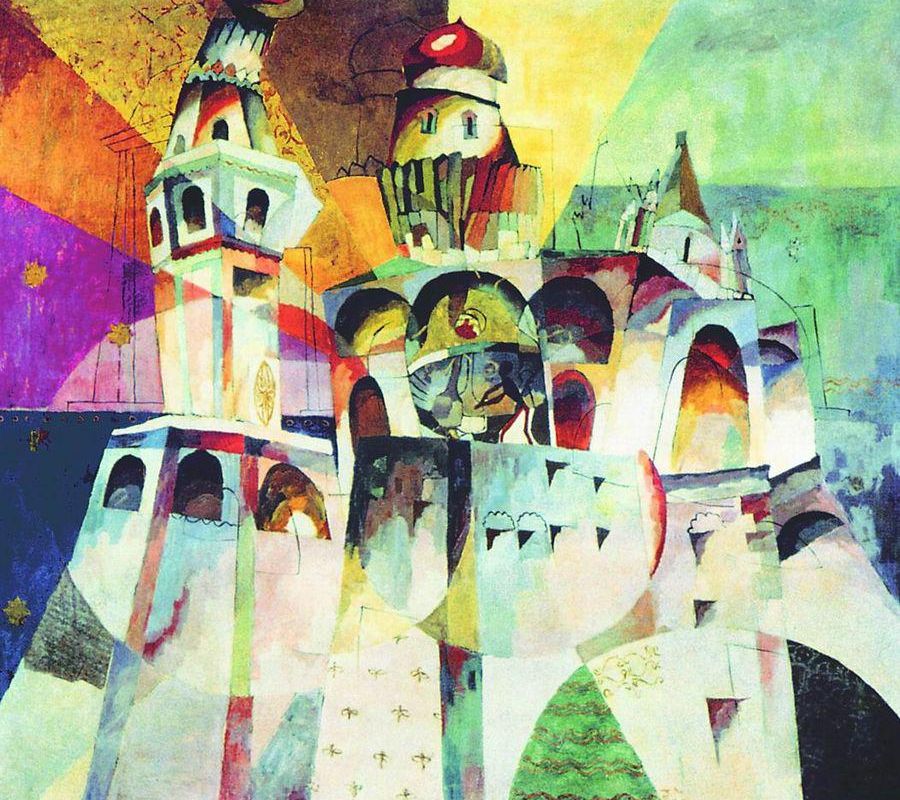

Аристарх Лентулов

Колокольня Ивана Великого, 1915 год

Талант классика русского авангарда называли жизнерадостным, темперамент – буйным, жизнелюбие – покоряющим. За необычный колорит полотен друзья в шутку называли Аристарха Васильевича Ярилой, а коллеги высоко ценили его смелые, порой отчаянные эксперименты. Сану священника Лентулов предпочёл искусство – дерзкое, солнечное, низвергающее любые авторитеты и штампы. В стремлении продемонстрировать превосходство русского таланта мастер любил повторять: «Мы – бунтовщики, а посему наш-то авангард покруче будет!»

25 июля 1826 года были казнены пять декабристов: П. И. Пестель, С. И. Муравьёв-Апостол, М. П. Бестужев-Рюмин, К. Ф. Рылеев, П. Г. Каховский. Историю восстания 1825 года изучают ещё в школе. Тем не менее, о самих декабристах, их мотивах и результатах восстания историки спорят по сей день.

Дворцовый переворот?

О причинах восстания писали многие историки. Сегодня набирает обороты версия, что заказчиком восстания был великий князь Константин, брат Александра I и Николая I. Декабристы-революционеры, хранившие в столах бумаги о переустройстве России, принятии конституции, отмене крепостного права, почему-то начали заставлять солдат присягать Константину. Зачем люди, выступающие против монархии, это делали?

Император Николай, как известно, лично присутствовал при допросах и активно содействовал следствию. Его установка была следующей: чтобы не искали виновных, но всякому давали возможность оправдаться.

Сорвать присягу нового императора

Восстание было спланировано достаточно спешно, а потому плохо. Внятной программы у декабристов не было, идея была такая – вывести в этот день полки на Сенатскую площадь, чтобы не допустить присяги Николаю.

Главный заговорщик – назначенный диктатором князь Трубецкой на площадь вообще не пришел, вполне возможно, что назначение произошло задним числом. Координации не было практически никакой, Рылеев метался по Петербургу, «как больной в своей постели беспокойной», все делалось на авось.

Общеевропейский тренд

Восстание декабристов нельзя расценивать обособленно (как это обычно делается) от международного революционного процесса, охватившего Европу в 20-е годы XIX века. Европу «трясло» намного сильнее, но если бы восстание увенчалось успехом, то это могло бы привести к самым глобальным последствиям.

В манифесте декабристов, найденном у Муравьёва, открытым текстом говорилось о том, что России необходим роспуск постоянной армии. Распустить вооруженные силы хотели капитан Никита Михайлович Муравьев и командир Вятского пехотного полка полковник Павел Иванович Пестель. Такого же мнения придерживался прапорщик Михаил Павлович Бестужев-Рюмин и поручик Петр Григорьевич Каховский.

Зачем декабристам нужно было распускать армию? Об этом историки спорят до сих пор, высказывая порой очень конспирологические идеи, вплоть до «британской руки» в заговоре декабристов.

Декабризм

Декабристов принято героизировать. Историк Артем Ермаков даже указывает на зарождение в российском обществе некой квазирелигии — декабризма. Особенно заметны её проявления в Сибири, где к декабристам относятся с глубоким пиететом и воспринимают любые нападки в их сторону как святотатство. Новые памятники «лучшим людям своего времени» в Сибири появляются чуть ли не ежегодно.

Между тем, если посмотреть на историю декабризма под другим углом, то станут видны и негативные итоги восстания декабристов. Во-первых, усиление реакции, во-вторых — появлением целого ряда подпольных организаций террористического толка. Наконец, из-за восстания на долгие годы от активной общественной и политической деятельности были отстранены деятельные и образованные люди.

источник