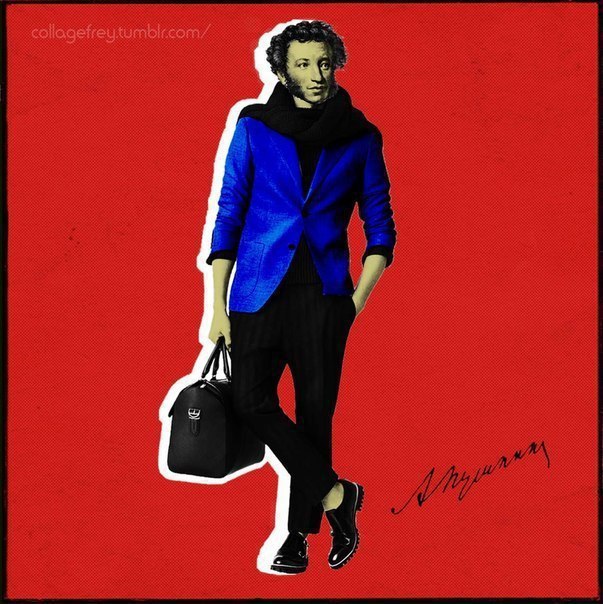

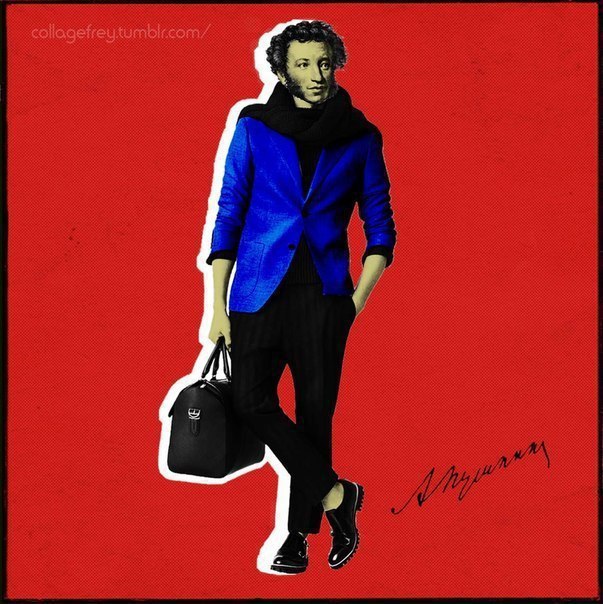

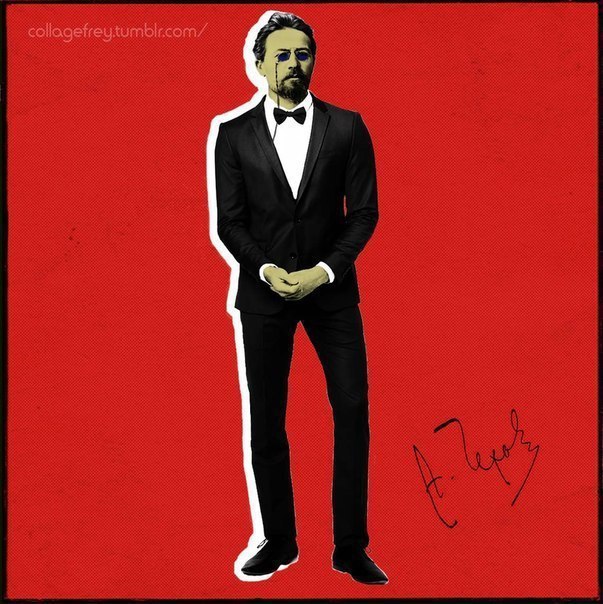

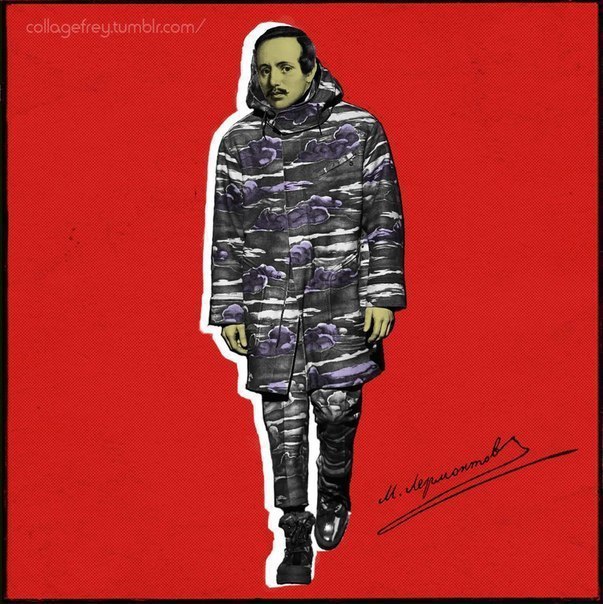

писатель

Маяковский: «Готовился?» — «Да»

— «Иди на завод работай!»

Маяковский: «Готовился?» — «Нет» — «Отлично! Стране нужны паровозы, нам нужен металл!»

Булгаков: «Готовились?» — «Да, вроде.» — «Верите, что сдадите?» — «Не очень…» — «Два. Каждому по вере его»

Пушкин: «Дайте-ка мне посмотреть Ваши конспекты… Что за почерк?! Где картинки?»

Ильф и Петров: «Товарищи студенты! Ваши экзаменационные билеты зашиты в стулья, на которых вы сидите!»

Гоголь: «Где конспект ответа на второй вопрос?» — «Я его сжёг» — «Давайте зачетку»

Достоевский: «К экзамену готовились?» — «Да» — «А не задумывались ли Вы над вопросом, что учебник для Вас выступает в роли злого демиурга новых знаний и понятий, и лишает Вас по мере его изучения всё большей и большей свободы, заставляя дрожать в страхе при мысли подумать не так, как в нём написано?»

Чехов: «К экзамену готовились?» — «Нет» — «Видите ружье? Вы знаете, что делать»

Ломоносов: «Высоким штилем свой ответ держать готовы?» — «О, да!» — «Ну, продолжайте…»

Александр Блок. — «Учили билеты?» — «Да» — «Вот и молодец, чисто символически, ставлю Вам пять!»

Гоголь: «Итак, я бы желал знать, есть ли у вас студенты, которые в ведомости значились бы, но на экзамен не пришли?»

Лермонтов: «Вы девушка, следовательно, я ставлю вам два…» — «Но почему?» — «Mon cher, je meprise les femmes…»

Братья Стругацкие: «Пятерки всем! Даром! И пусть никто не уйдет обиженным!»

источник

• Бессмысленная работа превращает

человека в бюрократа.

• Вдохновение — это состояние одержимости истиной.

• Душа, совершившая предательство, всякую неожиданность воспринимает, как начало возмездия.

• Если не можешь порвать свои цепи, плюй на них, пока не проржавеют.

• Культура — это не количество прочитанных книг, а количество понятых.

• Люди часто путают взволнованную глупость с бурлящим умом.

• Национализм — это когда свинья, вместо того чтобы чесаться о забор, чешется о другую свинью.

• Неспособные любить склонны к сентиментальности точно так же, как неспособные к братству склонны к панибратству.

• Природа предлагает нам свою мудрость, а не навязывает ее нам. Но мы туповаты, нам подавай приказ следовать мудрости.

• Чтобы овладеть хорошим юмором, надо дойти до крайнего пессимизма, заглянуть в мрачную бездну, убедиться в том, что там ничего нет, и потихоньку возвращаться обратно. След, оставленный этим обратным путем, и будет настоящим юмором.

источник

Примерно с 20 мая 2017 года социальная сеть «ВКонтакте» стала предлагать своим пользователям из Украины устанавливать на персональные компьютеры (ПК) интернет-браузер FreeU для обхода блокировки российских социальных сетей, передает TJournal.

Как сообщается, он является модифицированной версией браузера «Амиго» со встроенным программным кодом «Tor», используемым для обхода блокировки сайтов.

При этом создатели браузера «ВКонтакте» там не указываются, однако в Mail.Ru Group подтвердили, что это их продукт.

Сайт браузера «Вконтакте» находится на домене freeu.online. Дистрибутив был размещен на домене svbrwsr.com. Оба эти интернет-домена были зарегистрированы 16 и 18 мая 2017 через сервис whoisproxy.ru, который используется для сокрытия личных данных владельца домена.

Авторов нового браузера на сайте FreeU указана кипрская компания Dilane Limited. Никакой публичной информации о ней нет.

В пресс-службе Mail.Ru Group подтвердили, что FreeU является их продуктом, но не объяснили, зачем было скрывать эту информацию.

«Это одно из решений, которое мы предлагаем нашим украинским пользователям. Мы участвовали в его (FreeU — прим.) разработке и продвижении, поскольку заинтересованы в том, чтобы у пользователей был доступ к нужным им интернет-ресурсам», — цитирует издание пресс-службу Mail.Ru Group.

Начав как бытописатель, реалистическими повестями и рассказами, он снискал мировую славу романом-антиутопией «Мы», чьи пугающие образы взяты словно из наших дней.

Стена как инструмент сегрегации

Из-за Зелёной Стены, с диких невидимых равнин, ветер несёт жёлтую медовую пыль каких-то цветов. (…) Я лично не вижу в цветах ничего красивого — как и во всём, что принадлежит к дикому миру, давно изгнанному зa Зеленую Стену (роман «Мы», 1920 год).

Протяжённые искусственные барьеры известны с давних времён, — вспомните древнеримский Андрианов вал, проходивший примерно по границе между современными Англией и Шотландией, или ту же Великую китайскую. Однако подобные стены отнюдь не препятствовали торгово-экономическим и культурным связям жителей разных сторон баррикад.

Напротив, пограничные укрепления, главная цель которых — полностью и навсегда отгородиться от «чуждой» культуры, идеологии, религии — возникли именно в XX веке. «Линии мира» между католическими и протестантскими кварталами ирландского Белфаста; 250-километровая «демилитаризованная зона», разделяющая Северную и Южную Корею; барьер «Израиль — сектор Газа»; и, конечно, — Берлинская.

Сам Замятин сполна познал, каково это — быть отделённым от Родины стеной: стеной непонимания, стеной из нескольких государственных границ. В 1929 году, используя для предлога факт публикации романа «Мы» в одном из зарубежных издательств без ведома автора несколькими годами ранее, — советские публицисты, близкие к «бандитской» литературной группировке РАПП (известные также злыми нападками на Маяковского, Есенина, Булгакова и других великих), развернули настоящую травлю Евгения Ивановича. Ему запретили печататься. Не выдержав морального давления, в 1931 году Замятин выехал за рубеж — навсегда. Причём не считал себя эмигрантом: жил в Париже под советским паспортом, в 1934 году заочно вступил в Союз писателей СССР, исправно переводил деньги на оплату своей квартиры в Ленинграде.

Стекло — главный материал архитектуры

Справа и слева сквозь стеклянные стены я вижу как бы самого себя, свою комнату, своё платье, свои движения — повторенными тысячу раз. Это бодрит: видишь себя частью огромного, мощного, единого (роман «Мы»).

Замятин как никто другой имел право рассуждать о новых инженерных формах: в 1908 году он заканчивает судостроительный факультет Петербургского политеха; в 1916-м командируется в Англию для контроля за постройкой русских кораблей, заказанных верфям Ньюкасла, Сандерленда, Глазго; проектирует один из первых советских ледоколов, который намного пережил своего создателя и обеспечивал проводку арктических конвоев в Великую Отечественную.

Хотя, разумеется, прозрачные стены могут служить не только первейшему делу слежения за личной жизнью граждан Единого Государства (термин из антиутопии «Мы»), но и вполне честным целям, например, профилактике злоупотреблений в силовых структурах — вспомните стеклянные полицейские участки в некоторых странах.

Суть тоталитарной политики — диктат в сфере культуры

…Величественное целое — наш Институт Государственных Поэтов и Писателей. (…) Теперь поэзия — уже не беспардонный соловьиный свист: поэзия — государственная служба, поэзия — полезность (роман «Мы»).

Замятин всегда оставался чужд конформизму — или, как бы сказали в его времена, «соглашательству».

Студентом вступил в партию большевиков. Дважды высылался из царского Петербурга. Едва же на смену Дому Романовых пришёл Совет народных комиссаров, писатель, некогда отсидевший в одиночной камере за революционную агитацию в 1905 году, занял если не оппозиционную, то уж точно — выжидательную позицию по отношению к социалистическому эксперименту.

Конечно, нельзя сводить его «Мы» исключительно к антисоветской сатире. Потому хотя бы, что сам СССР образовался только в 1922 году, в то время как первый замысел романа относится к 1917-му, когда трудно было представить, какие формы в дальнейшем обретёт зарождавшееся государство.

Однако Замятин, преподававший технику художественной прозы молодым писателям в литературной студии при Доме искусств в Петрограде в 1919 году (например, своим учителем его считал Зощенко), прекрасно осознавал: нельзя использовать ценности и инструменты культуры для оправдания террора, насилия, угнетения. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть безупречные по форме киноленты Лени Рифеншталь, снятые известно когда, известно для кого.

Бездушный потребитель как идеальный гражданин

Последнее открытие Государственной Науки: центр фантазии — жалкий мозговой узелок… Трёхкратное прижигание этого узелка Х-лучами — и вы излечены от фантазии — навсегда.

Вы — совершенны, вы — машиноравны, путь к стопроцентному счастью — свободен (роман «Мы»).

Человек без фантазии лишён и творческих порывов, и критического осмысления реальности.

Человек без фантазии давится каждый год в очереди за новым смартфоном. Еженедельно хрустит попкорном в кинотеатре на очередном блокбастере. Не даёт остановиться маховику массового потребления — главному механизму современной экономики.

Лучшие строки Замятина созданы в страшном 1918 году, когда в холодном голодающем Петрограде нельзя было найти даже чернил и бумаги — не говоря уже о не менее актуальном хлебе, сапогах или безопасной бритве. Но именно обретая внутреннее спокойствие в момент максимальных физических лишений, писатель понимал, что, живя в одном только вещном (от слова «вещь») мирке, невозможно достичь вершин творчества и свободы духа.

Политика Единого Государства — насильственная культурная экспансия

Близок великий, исторический час, когда первый ИНТЕГРАЛ взовьётся в мировое пространство.

Вам предстоит благодетельному игу разума подчинить неведомые существа, обитающие на иных планетах — быть может, ещё в диком состоянии свободы. Если они не поймут, что мы несем им математически безошибочное счастье, наш долг заставить их быть счастливыми (роман «Мы»).

Реальность вышла почти такой же — только хуже. Сегодня сверхзвуковые птицы взлетают с аэродромов развитых стран, однако направляются не в космос, как надеялись наши наивные фантасты, а в небо над Ливией, Афганистаном или Ираком, чтобы «осчастливить» их жителей химической формулой тринитротолуола.

А инокультурные и инакомыслящие элементы или уничтожаются, или исключаются из повседневной жизни.

Подобным образом в 1922 году Замятин был включён в официальный «Список антисоветской интеллигенции г. Петрограда». Рассматривалась возможность его высылки из страны вместе с группой «враждебных» новым властям деятелей культуры на печально известном «Философском пароходе». К счастью, благодаря хлопотам друзей, в том числе Максима Горького, Евгений Иванович смог остаться на родине. Однако его окончательная эмиграция стала лишь вопросом времени.

Политика Единого Государства — регламентация интимной жизни человека

Расписания (…) были развешаны по стенам библиотеки мистера Дьюли. Расписание часов приёма пищи; (…) расписание занятий благотворительностью; и, наконец, в числе прочих — одно расписание, из скромности не озаглавленное и специально касавшееся миссис Дьюли… (повесть «Островитяне»).

Громадное впечатление, без которого, наверное, не было бы великой книги, на Евгения Ивановича произвело посещение Англии в 1916 году. Его потрясли колоссальные судовые верфи Ньюкасла (чем-то похожие на эллинг, где создавался «Интеграл», космический корабль из антиутопии «Мы»). Поразила густая сеть железных дорог, по которым со скоростью курьерского поезда, в идеальном соответствии с графиком, можно за несколько часов добраться до любого уголка королевства. Не отсюда ли — восхищение, с каким герой антиутопии, инженер Д-503 вспоминает «величайший из дошедших до нас памятников древней литературы — «Расписание железных дорог»»?

Но главное — тотальная регламентация любых аспектов жизни, от часов работы и до мгновений интимной близости, — нашедшая отражение в повести «Островитяне» (1917), написанной на материале «английских» наблюдений Замятина.

Так что объект сатиры антиутопии «Мы» — не столько советская действительность эпохи разрухи и гражданской войны (вспомним годы создания романа), — сколько технически развитое, но бездуховное общество западных стран, которое фантаст мог оценить изнутри.

Закат культуры — предвестие глобального кризиса

Беспокойство было всюду в Европе, оно было в самом воздухе, им дышали.

Все ждали войны, восстаний, катастроф. Никто не хотел вкладывать денег в новые предприятия. Фабрики закрывались. Толпы безработных шли по улицам и требовали хлеба. Хлеб становился все дороже, а деньги с каждым днём падали в цене.

Так начинается незаконченный роман Замятина «Бич Божий» (1935), посвящённый окончательной гибели угасающей античной цивилизации после нашествия варварских племён в V веке от Рождества Христова.

Но весьма актуально звучат эти строки и сейчас, когда никто не может представить, во что выльется экономический и социальный кризис, нарастающий в странах «первого» мира.

Равно как не знали родители мальчика, появившегося на свет 20 января (1 февраля) 1884 года в городе Лебедянь Тамбовской губернии, что их сын потрясёт литературу не меньше, чем «Бич Божий», Аттила, — Западную Римскую империю.

Его звали Алексей Пешков, но в историю он вошёл под именем Максима Горького. Пролетарский писатель полжизни пробыл за границей, жил в особняках и стоял у истоков «социалистического реализма». Его судьба была полна парадоксов.

Босяк-богач

Горький долгое время подавался советской пропагандой как пролетарский писатель, вышедший «из народа», претерпевавший лишения и нужду. Писатель Бунин, однако, в своих воспоминаниях цитирует словарь Брокгауза и Эфрона: «Горький-Пешков Алексей Максимович. Родился в 1868 году, в среде вполне буржуазной: отец — управляющий большой пароходной конторы; мать — дочь богатого купца-красильщика». Казалось бы, это несущественно, родители писателя умерли рано, а воспитывал его дед, но однозначно то, что Горький довольно быстро стал одним из богатейших людей своего времени, а его финансовое благополучие подпитывалось не одними гонорарами.

Интересно написал о Горьком Корней Чуковский: «Сейчас вспомнил, как Леонид Андреев ругал мне Горького: «Обратите внимание: Горький – пролетарий, а все льнет к богатым – к Морозовым, к Сытину, к (он назвал ряд имен). Я попробовал с ним в Италии ехать в одном поезде – куда тебе! Разорился. Нет никаких сил: путешествует как принц». Поэтесса Зинаида Гиппиус также оставила интересные воспоминания. 18 мая 1918 года, находясь еще в Петрограде, она писала: «Горький скупает за бесценок старинные вещи у «буржуев», умирающих с голоду». Как можно понять, Горький был далеко не чужд материального благополучия, а его биография, созданная уже в советское время, хорошо сфабрикованный миф, который ещё требует подробного и беспристрастного исследования.

Патриот-русофоб

Максим Горький не раз давал повод усомниться в своем патриотизме. В годы разгула «красного террора» он писал: «Жестокость форм революции я объясняю исключительной жестокостью русского народа. Трагедия русской революции разыгрывается в средe «полудиких людей». «Когда в «звeрствe» обвиняют вождей революции — группу наиболeе активной интеллигенции — я рассматриваю это обвинение, как ложь и клевету, неизбeжные в борьбe политических партий или — у людей честных — как добросовeстное заблуждение». «Недавний раб» — замeтил в другом мeстe Горький — стал «самым разнузданным деспотом».

Художник-политик

Главным противоречием жизни Горького было тесное сопряжение его литературной и политической карьеры. У него были непростые отношение как с Лениным, так и со Сталиным. Горький был нужен Сталину не меньше, чем Сталин — Горькому. Сталин обеспечил Горького всем необходимым для жизни, снабжение писателя шло по каналам НКВД, Горький обеспечивал режиму «вождя» легитимность и культурную платформу. 15 ноября 1930 года в газете «Правда» была опубликована статья Максима Горького: «Если враг не сдается – его уничтожают». Горький позволял себе «заигрывать» с советской властью, но не всегда представлял последствия своих поступков. Заголовок этой статьи стал одним из девизов сталинских репрессий. В конце жизни Горький хотел в очередной раз хотел поехать за границу, но отпустить его Сталин не мог: боялся, что пролетарский писатель не вернется. «Вождь народов» разумно полагал, что Горький за границей мог представлять опасность для советского режима. Он был непредсказуемым и слишком много знал.

Большевик, не принявший революцию

Горький долгое время позиционировался как яростный революционер, большевик, вставший у руля культурного революционного процесса, однако сразу после октябрьского переворота со страниц социал-демократической газеты «Новая жизнь» Горький яростно набрасывался на большевиков: «Ленин, Троцкий и сопутствующие им уже отравились гнилым ядом власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых боролась демократия». Борис Зайцев вспоминал, что однажды Горький сказал ему: «Дело, знаете ли, простое. Коммунистов горсточка. А крестьян миллионы… миллионы!.. Кого больше, те и вырежут. Предрешено. Коммунистов вырежут». Не вырезали, револьверы нашлись и у них, а Максим Горький, так негативно отзывавшийся о большевиках и коммунистах, стал трибуном нового режима.

Крестный отец-безбожник

Отношения Горького с религией нельзя назвать простыми. Горькому было свойственно духовное искательство, в молодости он даже ходил по монастырям, общался с священниками, встречался с Иоанном Кронштадским, стал крестным отцом брата Якова Свердлова Зиновия. Горький и Толстой обеспечили финансово эмиграцию на Запад христиан-молокан, но религиозным человеком Горький так и не стал. В 1929 году, на открытии Второго Всесоюзного съезда воинствующих безбожников, писатель сказал, что «в той любви, которую проповедуют церковники, христиане, — огромнейшее количество ненависти к человеку». Максим Горький был одним из тех, кто подписал письмо с просьбой уничтожить храм Христа Спасителя. Что-что, а христианское смирение было Горькому чуждо. Ещё в 1917 году в «Несвоевременных мыслях» он писал: «Я никогда ни в чём и не перед кем не каялся, ибо к этому питаю органическое отвращение. Да и не в чем мне каяться».

Друг Ягоды, гомофоб

Горький был очень нетолерантен по отношению к гомосексуалистам. Он открыто выступал против них со страниц газеты «Правда» и «Известия». 23 мая 1934 года он называет гомосексуализм «социально преступным и наказуемым» и говорит, что «уже сложилась саркастическая поговорка: «Уничтожьте гомосексуализм — фашизм исчезнет!». Тем не менее, в ближайшее окружение Горького входили в том числе и гомосексуалисты. Если не касаться творческой среды, в которой гомосексуализм был явлением если не обычным, то распространенным (Эйзенштейн, Мейерхольд), можно сказать о зампреде ОГПУ Генрихе Ягоде, с которым Горький тесно общался. Ягода писал Сталину докладные записки о том, что «педерасты развернули вербовку среди красноармейцев, краснофлотцев и отдельных вузовцев», при этом сам был не чужд осуждаемому явлению, устраивал на своей даче оргии, а после его ареста среди вещей бывшего зампреда ОГПУ был обнаружен фаллоимитатор.

Защитник писателей-сталинский трибун

Вклад Горького в организацию литературного процесса в стране невозможно отрицать. Он издавал журналы, основывал издательства, проектом Горького был Литературный институт. Именно на квартире Горького, в особняке Рябушинского был придуман термин «социалистический реализм», в русле которого долгие развивалась советская литература. Горький также возглавлял издательство «Всемирная литература» и выполнял роль своеобразного культурного «окна в Европу» для советских читателей. При всех этих несомненных заслугах Горького, нельзя также не отметить его негативной роли в деле оправдания репрессий сталинского режима. Он был редактором объемной книги «Беломорско-Балтийский канал имени Сталина», изданной в 1934 году. В ней Горький открыто не скупится на похвалы «…это отлично удавшийся опыт массового превращения бывших врагов пролетариата… в квалифицированных сотрудников рабочего класса и даже в энтузиастов государственно-необходимого труда… Принятая Государственным политуправлением исправительно-трудовая политика… еще раз блестяще оправдала себя». Кроме того, Горький одним своим присутствием на советском литературном Олимпе оправдывал проводимую Сталиным репрессивную политику. Он был всемирно известным писателем, к которому прислушивались и которому верили.

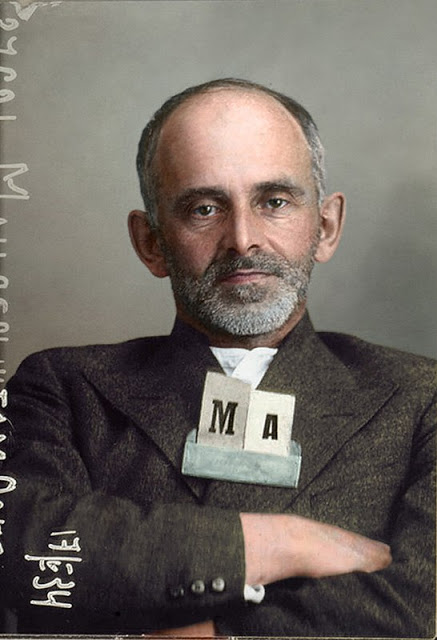

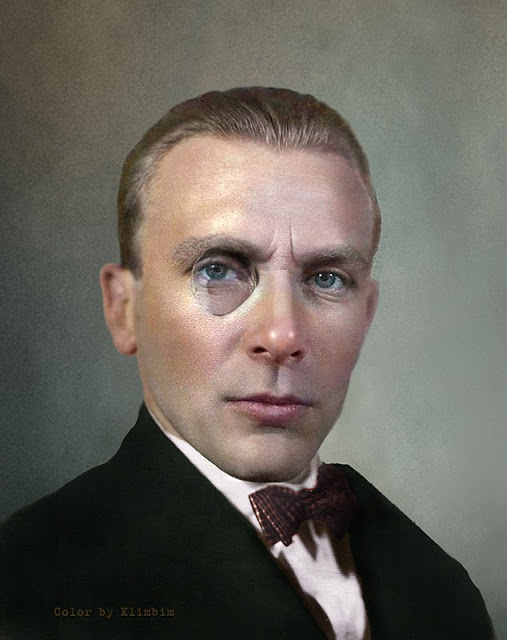

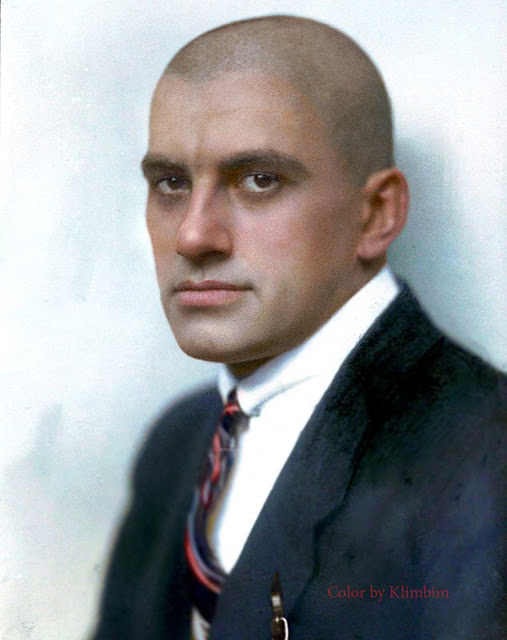

Русская художница Ольга Ширнина

колоризировала, то есть раскрасила, старые фотографии русских классических писателей, известных всему миру.

Антон Чехов, любимец публики во всём мире, автор пьес «Вишнёвый сад» и «Три сестры», а также признанный мастер малой прозы

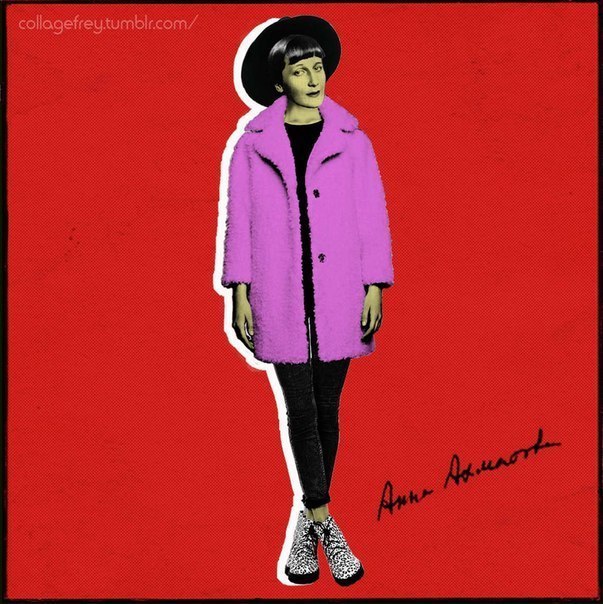

Анна Ахматова — самая известная в мире поэтесса России. Её судьба трагична, а стихи обладают удивительной проникновенностью

Осип Мандельштам, один из величайших русских поэтов Серебряного века, живший и писавший в сложные сталинские времена

Лев Толстой обладает феноменальной популярностью у западной аудитории. Его романы часто экранизируются, неся в мир понимание войны и мира, любви и жизни, а также загадочной русской души

Михаил Булгаков, русский писатель и врач, создавший «Мастера и Маргариту», роман, который был переведён на 75 языков и принёс автору мировую славу

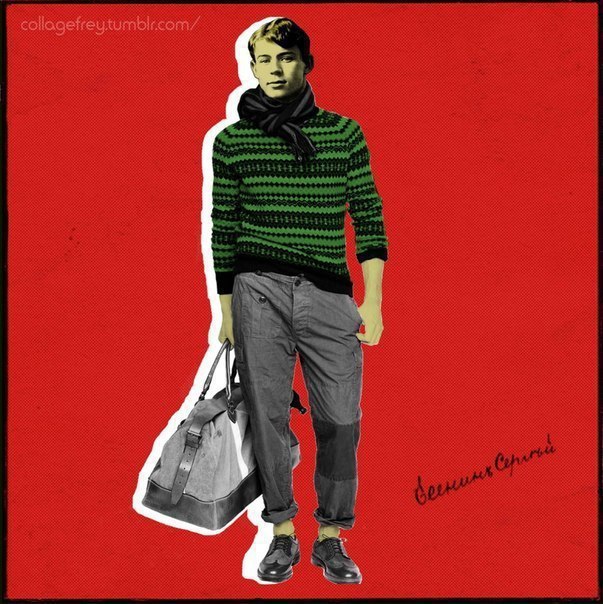

Сергей Есенин называл самого себя певцом и глашатаем русской деревни. Его удивительные стихотворения рассказывают миру о любви к женщине и к Родине

Роман Максима Горького «Мать» стал самым известным продуктом советской литературы и часто считается первым произведением в жанре социалистического реализма

Владимир Маяковский. Задумчивый красавец, главный поэт революции, отдавший душу и сердце делу большевиков. Миру знакома поэма Маяковского «Облако в штанах» и другие стихи о жизни и советской действительности

источник

Иногда кажется, что русские писатели видели свою миссию в том, чтобы опровергнуть тезисы о том, что рукописи не горят и буква написанная остается. Предавать огню свои творения — давняя традиция русских литераторов.

1Гоголь

Школьники всех времен и народов возносят хвалу Гоголю за то, что он уничтожил вторую часть своей бессмертной поэмы «Мертвые души». Но мало кто знает, что писатель «репетировал» сожжение задолго до этого. Так, автор был крайне разочарован своим первым сочинением, романтической поэмой «Ганс Кюхельгартен».

Масла в огонь подлили и критики, которые крайне негативно оценили ранний опыт писателя. Эмоциональный 18-летний Гоголь обежал все магазины, чтобы скупить тираж, а затем уничтожил его. Сегодня читатель имеет возможность ознакомиться лишь с фрагментами этого произведения, потому что некоторые части идиллии восстановить так и не удалось.

2 Пушкин

Всем известно, что Пушкин не щадил свои произведения. Десятая глава «Евгения Онегина» была оставлена автором только в виде зашифрованных четверостиший. От поэмы «Разбойники» уцелел только сюжет, который лег в основу «Бахчисарайского фонтана».

Погибли и второй том «Дубровского», а также рукопись «Гаврилиады». Уже почти в конце работы над «Капитанской дочкой» были уничтожены ее черновые автографы к заключительным главам. В черновиках поэта часто можно увидеть вырванные страницы, на которых, как предполагают литературоведы, были размещены посвящения декабристам или рисунки, за которые Пушкину бы не поздоровилось.

3 Достоевский

Достоевский очень требовательно подходил к процессу творчества. Он мог уничтожить почти завершенное произведение и начать писать с чистого листа. Интересно, что первоначально роман «Преступление и наказание» он планировал назвать «Пьяненькие», а основу сюжетной линии должна была составить история семьи Мармеладовых.

Однако писателя увлекла другая идея, и он создал «Преступление и наказание» в том виде, в котором роман нам известен сегодня. Но тема «пьяненьких» осталась: она создает фон для преступления Раскольникова и вводит в повествование мотив божественного суда. Да и сообщить читателю о главной причине преступления автор доверяет именно Мармеладову.

4 Булгаков

Сохранились не полностью и рукописи романа «Мастер и Маргарита», при этом первая версия романа была уничтожена автором целиком. Булгаков уничтожал отдельные листы, пачки листов и целые черновые тетради со своими произведениями. Он даже признавался в переписке одному из своих друзей, что печка стала его любимой редакцией, потому что с одинаковой охотой «поглощает и квитанции из прачечной», и стихи.

Он сжег много своих дневников, черновики 2 и 3 тома «Белой гвардии» и многое другое. Зачастую акты сожжения были обусловлены арестами булгаковских друзей и знакомых, обнародовавших произведения, в которых цензура усматривала опасность. Великий роман «собирали» по уцелевшим рукописям. Напомним, кстати, что часть рукописей «Мастера и Маргариты» была утрачена в российском государственном хранилище.

5Ахматова

Анна Ахматова сжигала много своих произведений. Это происходило не из-за недовольства своим трудом, а из-за постоянной опасности обыска и ареста. Большинство стихов перед тем как сжечь, она читала своей подруге Лидии Чуковской. Когда опасность отступала, подруги вместе восстанавливали по памяти уничтоженные произведения.

Были сожжены произведения царскосельской тематики «Мои молодые руки» и «Русский Трианон». Сохранились лишь их отрывки. А вот уничтоженную ташкентскую поэму «Энума Элиш» Анна Андреевна не восстановила. Написала что-то совсем другое. Поэма «Реквием» долгое время не была воплощена в рукописном варианте. «Королева-бродяга», а именно так иронично называла себя Ахматова, зачитывала готовые части поэмы друзьям и сразу же сжигала черновик.

6 Пастернак

Борис Пастернак не имел привычки хранить черновики, особенно те, которые содержали слабые опыты его работы со словом. Писатель уничтожал рукописи, словно заметая следы своих неудач. Поэтому-то современные исследователи творчества Пастернака знают сравнительно немного о его творческом методе. Ликвидации подвергались не только рукописи, но и готовые произведения.

Так, написанная по заказу МХАТа пьеса «На этом свете» была жестко раскритикована Фадеевым. Произведению присвоили статус «неудобного для нашего времени». Оно было уничтожено автором. Правда, ряд сцен Пастернак в дальнейшем использовал в романе «Доктор Живаго».

7 Раневская

Фаину Раневскую никогда не причисляли к писательской братии, однако ее колкие и точные изречения и озвученные мысли составили уже не один сборник. Она считала, что писать должны писатели, актерам же «положено играть в театре». Ее много просили излагать свои чувства и мысли на бумаге, но она постоянно отказывалась, ссылаясь на то, что писать о себе плохо, ей не хочется, а хорошо – неприлично. Она любила шутить, что не пишет, потому что делает много ошибок. Окружающие ругали ее за то, что она порвала книгу воспоминаний, и требовали объяснений. Раневская ссылалась на Стендаля, который писал, что человек с сердцем не горит желанием выносить на публику свою жизнь. По мнению актрисы, любые «воспоминания» – это невольные сплетни. А сплетен в ее жизни было и так более чем достаточно.

источник

127 лет назад умер известный русский писатель Михаил Салтыков-Щедрин.

Несмотря на то что он жил почти два века назад, его сюжеты очень похожи на то, что происходит в России сейчас. Герои настолько точно характеризуют современный мир, что кажется, писатель просто заглянул в будущее и написал о нас.

Сегодня, в день памяти писателя, мы приводим его самые меткие цитаты:

1. Если я усну и проснусь через сто лет и меня спросят, что сейчас происходит в России, я отвечу: пьют и воруют…

2. Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то кого-нибудь ободрать.

3. Во всех странах железные дороги для передвижения служат, а у нас сверх того и для воровства.

4. Когда и какой бюрократ не был убеждён, что Россия есть пирог, к которому можно свободно подходить и закусывать?

5. Российская власть должна держать свой народ в состоянии постоянного изумления.

6. Это ещё ничего, что в Европе за наш рубль дают один полтинник, будет хуже, если за наш рубль станут давать в морду.

7. Если на Святой Руси человек начнёт удивляться, то он остолбенеет в удивлении, и так до смерти столбом и простоит.

8. Строгость российских законов смягчается необязательностью их исполнения.

9. Ну, у нас, брат, не так. У нас бы не только яблоки съели, а и ветки-то бы все обломали! У нас, намеднись, дядя Софрон мимо кружки с керосином шёл — и тот весь выпил!

10. У нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйте!

11. Нет, видно, есть в божьем мире уголки, где все времена — переходные.

12. — Mon cher, — говаривал Крутицын, — разделите сегодня всё поровну, а завтра неравенство всё-таки вступит в свои права.

13. Увы! Не прошло ещё четверти часа, а уже мне показалось, что теперь самое настоящее время пить водку.

14. — Нынче, маменька, и без мужа всё равно что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчались — и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется.

15. Для того чтобы воровать с успехом, нужно обладать только проворством и жадностью. Жадность в особенности необходима, потому что за малую кражу можно попасть под суд.

16. …Крупными буквами печатались слова совершенно несущественные, а всё существенное изображалось самым мелким шрифтом.

17. Всякому безобразию своё приличие.

18. …Цель издания законов двоякая: одни издаются для вящего народов и стран устроения, другие — для того, чтобы законодатели не коснели в праздности.

19. — Барышня спрашивают, для большого или малого декольте им шею мыть?

20. Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития.

21. Идиоты вообще очень опасны, и даже не потому, что они непременно злы, а потому, что они чужды всяким соображениям и всегда идут напролом, как будто дорога, на которой они очутились, принадлежит им одним.

22. — Кредит, — толковал он Коле Персианову, — это когда у тебя нет денег… понимаешь? Нет денег, и вдруг — клац! — они есть!

— Однако, mon cher, если потребуют уплаты? — картавил Коля.

— Чудак! Ты даже такой простой вещи не понимаешь! Надобно платить — ну, и опять кредит! Ещё платить — ещё кредит! Нынче все государства так живут!

23. Глупым, в грубом значении этого слова, Струнникова назвать было нельзя, но и умён он был лишь настолько, чтобы, как говорится, сальных свечей не есть и стеклом не утираться.

24. В болтливости скрывается ложь, а ложь, как известно, есть мать всех пороков.

25. Один принимает у себя другого и думает: «С каким бы я наслаждением вышвырнул тебя, курицына сына, за окно, кабы…», а другой сидит и тоже думает: «С каким бы я наслаждением плюнул тебе, гнусному пыжику, в лицо, кабы…» Представьте себе, что этого «кабы» не существует — какой обмен мыслей вдруг произошёл бы между собеседниками!

26. Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари.

27. В словах «ни в чем не замечен» уже заключается целая репутация, которая никак не позволит человеку бесследно погрузиться в пучину абсолютной безвестности.

28. Многие склонны путать два понятия: «Отечество» и «Ваше превосходительство».

29. Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь.

30. Талант сам по себе бесцветен и приобретает окраску только в применении.

источник