картины

Сотворение Адама — известная фреска в Сикстинской капелле.Шедевры мировой живописи уже много веков будоражат умы общественности. Порой в них спрятано гораздо больше, чем может показаться на первый взгляд. Исследователи до сих пор пытаются разгадать метафоры и аллегории, скрытые на картинах. В этом обзоре представлены знаменитые полотна, в которых скрыто гораздо больше, чем кажется.

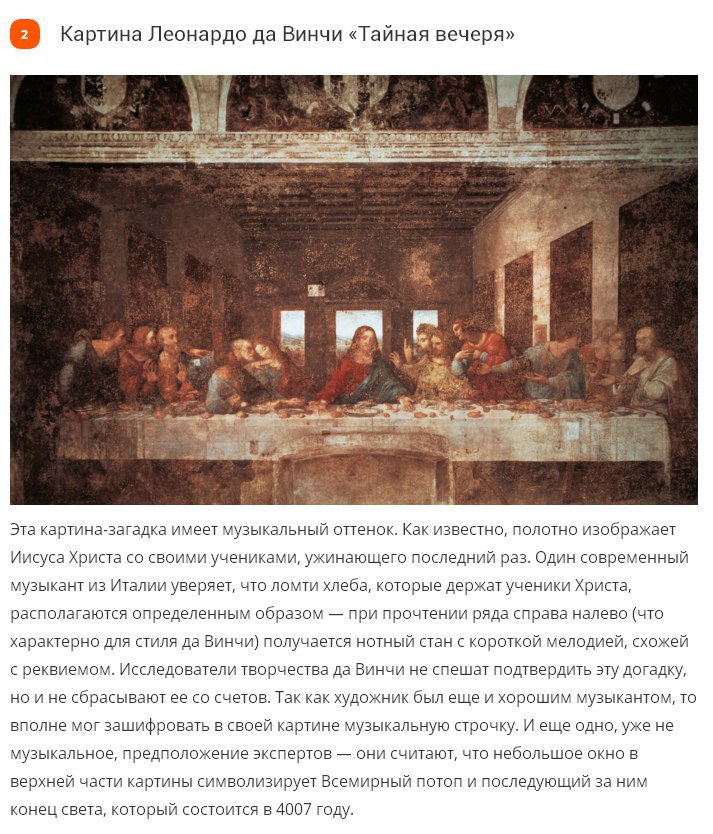

Тайная вечеря. Леонардо да Винчи.

О зашифрованном смысле Тайной вечери Леонардо да Винчи ходит немало удивительных теорий. Некоторые исследователи склоняются к мысли, что положения рук апостолов больше тяготеют к тому, как если бы они играли на музыкальных инструментах. А компьютерный техник Джованни Мария Пала и вовсе «увидел» на картине ноты. Если провести по фреске нотный стан, а положения рук апостол отметить как ноты, то получится прекрасная мелодия. Причем читать нужно справа налево, т. к. да Винчи часто применял этот прием.

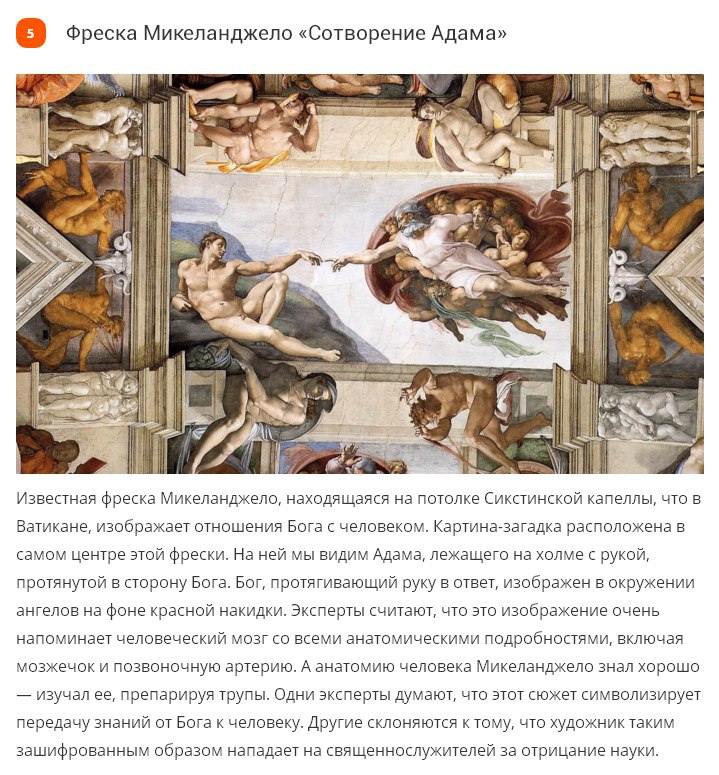

Сотворение Адама

Сотворение Адама. Микеланджело Буонарроти.

Прекрасная работа Микеланджело «Сотворение Адама» находится в Сикстинской капелле. Казалось бы, сюжет стандартен для полотен 16 века. Однако если взглянуть на фреске на Бога и ангелов под другим углом, то становится отчетливо видно как они вместе образуют очертания человеческого мозга в разрезе. Микеланджело разбирался в человеческой анатомии, и подобный образ мозга в «божьем обличье» мог быть выполненным нарочно.

Примавера

Примавера. Сандро Боттичелли.

На прекрасном полотне Сандро Боттичелли «Примавера» («Весна») взгляд первоначально взгляд упирается на главную героиню сюжета Флору, разбрасывающую цветы. Но более тщательный осмотр позволяет понять, что художник изобразил на картине рекордное количество растений. Их там около 500 видов.

Портрет четы Арнольфини

Портрет четы Арнольфини. Ян ван Эйк.

Не секрет, что художники часто оставляют на картинах незаметные знаки, которые указывали на их авторство. Ван Эйк, и вовсе, изображая «Портрет четы Арнольфини», дорисовал там сам себя. Однако его портрет можно разглядеть, только взяв лупу. Изображение автора находится на пасхальном яйце.

Старый гитарист

Старый гитарист. Пабло Пикассо.

Периодически Пабло Пикассо, испытывая финансовые трудности, рисовал свои шедевры, используя в качестве холста старые свои картины. Поэтому и на полотне «Старый гитарист» можно рассмотреть очертания женского силуэта.

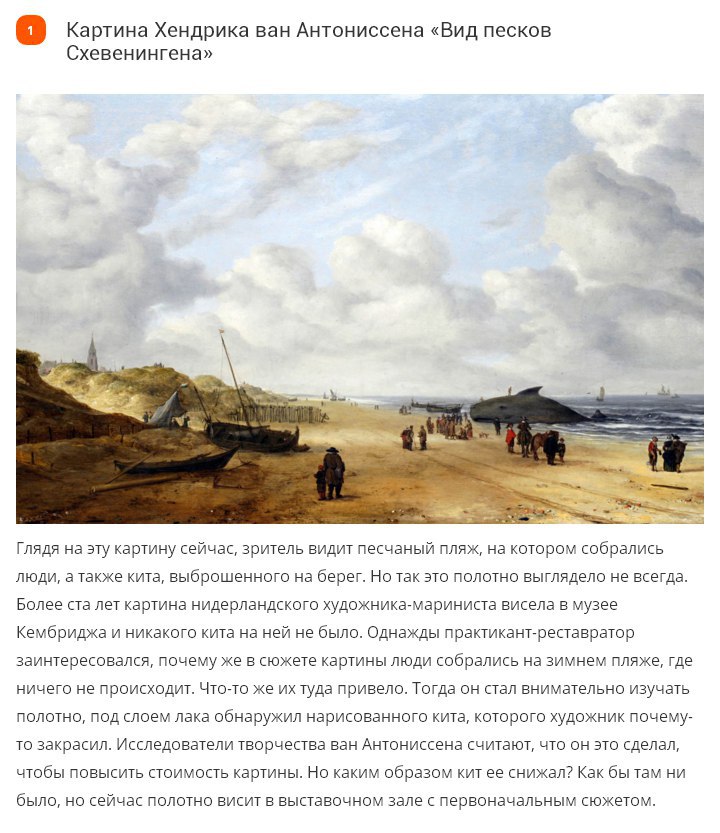

Сцена на пляже

Сцена на пляже. Хендрик ван Антониссен.

После того, как картина голландского художника Хендрика ван Антониссена была просвещена рентгеном, на полотне стал заметен кит, закрашенный в оригинале. Только тогда стал полностью ясен смысл картины, где толпа удивленно за чем-то наблюдает.

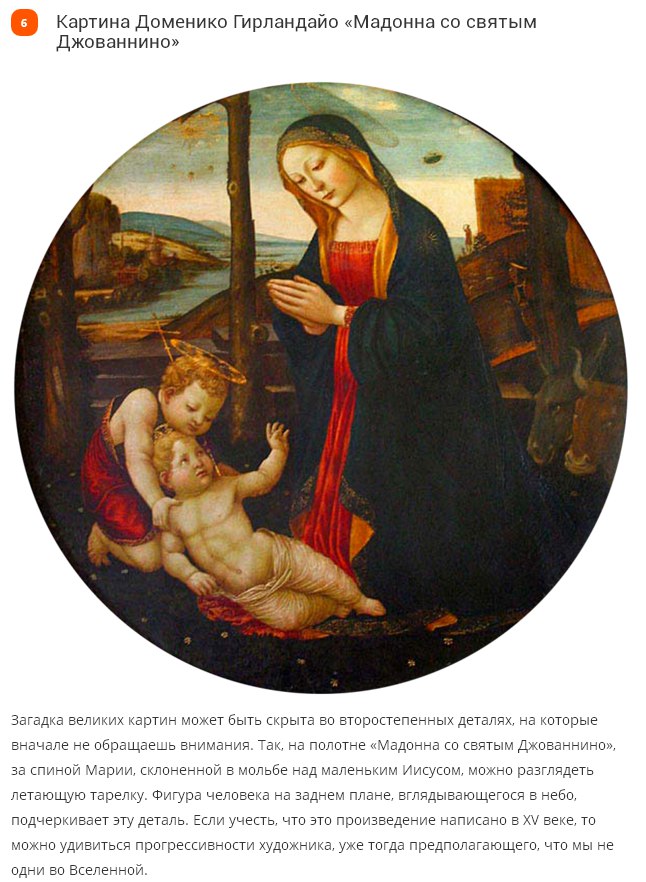

Мадонна Санкт-Джованнино

Мадонна Санкт-Джованнино. Доменико Гирландайо.

На картине Доменико Гирландайо «Мадонна Санкт-Джованнино» стала очень занимательной для уфологов, после того, как некто рассмотрел на фоне неба объект, очень похожий на тарелку нло.

Источник

Выдающийся русский художник золотого века, один из самых известных портретистов первой половины XIX века Василий Тропинин до 47 лет оставался крепостным. Он перешел от одного хозяина к другому в составе приданого графской дочери, обучался кондитерскому мастерству, в то время как мечтал о живописи, а когда наконец получил возможность учиться в Академии художеств, граф отозвал его в Украину. Но несмотря на все жизненные перипетии, благодаря собственному таланту, мудрости и терпению смог не только заниматься любимым делом, но и добиться в нем больших успехов.

В. Тропинин. Семейный портрет Морковых, 1813

Василий Тропинин был крепостным графа Миниха, в селе Карповка Новгородской губернии. Его отец, служивший в имении графа управляющим, получил вольную за верную службу, но его дети оставались крепостными. Впоследствии Василий Тропинин перешел к другому хозяину – графу Моркову – в составе приданого за дочерью Миниха.

В. Тропинин. Слева – Портрет сына Арсения, 1818. Справа – Портрет пожилого украинского крестьянина, 1820

Способности к рисованию Тропинин проявлял с самого детства, но в Петербург его отправили учиться другому ремеслу – мастерству кондитера. В этом деле он тоже преуспел и позже вспоминал, что его «первыми художественными опытами были разнообразные кремовые розочки».

В. Тропинин. Слева – Золотошвейка, 1826. Справа – Гитарист, 1823

Императорская академия художеств не возбраняла посещать занятия крепостным в статусе «посторонних» – вольных слушателей, чем и воспользовался начинающий художник. В свободное от работы время он посещал рисовальные классы, его талант заметили и пригласили продолжить обучение в мастерской портретной живописи С. Щукина.

В. Тропинин. Слева – Портрет Анны Андреевны Тропининой, сестры художника, 1827. Справа – Портрет графини Н. А. Зубовой, 1834

Граф Морков дал свое согласие, но когда президент Академии художеств стал добиваться вольной для талантливого ученика – внезапно отозвал его в свое поместье в Украине, в село Кукавка Подольской губернии. Там он выполнял обязанности кондитера и лакея, делал копии с картин известных художников, расписывал местную церковь, писал портреты своих хозяев. При этом крепостной художник не сетовал на судьбу: «Я мало учился в Академии, но научился в Малороссии: я там без отдыха писал с натуры, и эти мои работы, кажется, лучшие из всех до сих пор мною написанных».

В. Тропинин. Слева – Женщина в окне (Казначейша), 1841. Справа – Девушка с горшком роз, 1850

Он мог бы так и остаться усадебным живописцем, но спустя почти 20 лет смог вернуться в Москву, где его работы высоко оценили признанные мастера живописи. Наконец в 1823 г., после настойчивых ходатайств генерала А. Тучкова и коллекционера П. Свиньина, граф Морков дал ему вольную. В том же году благодаря С. Щукину он выставляет свои работы на академическом совете и получает звание «назначенного в академики». А через год ему присвоили звание академика портретной живописи.

В. Тропинин. Слева – Портрет А. С. Пушкина, 1827. Справа – Портрет К. Брюллова, 1836

Выполняя большое количество частных заказов, Василий Тропинин вскоре стал самым модным и популярным московским портретистом. А в 1843 г. он получил официальное признание: Московское художественное общество избрало его своим почетным членом.

Сербского художника Душана Кртолица можно смело назвать вундеркиндом — 11-летний мальчик создает иллюстрации на уровне профессионалов со стажем. Его работы — анатомически точные изображения представителей флоры и фауны прошлого и современности. Свою «карьеру» Душан начал в два года, ребенка невозможно было оторвать от любимого занятия. В восемь лет в арсенале юного серба было две персональные выставки — подобным достижением может похвастаться не каждый художник. По словам Кртолица, в будущем он планирует выпустить собственную книгу о животных.

источник

Самым известным и модным русским портретистом конца XIX – начала ХХ вв. был Валентин Серов. Его кисти принадлежат парадные портреты знатных дворян, светских красавиц, промышленников и генералов. Тем не менее, в высшем свете опасались заказывать портреты у Серова, так как его называли «злым» и «беспощадным» художником. Все дело в том, что он не старался приукрасить реальность, его основными заповедями в искусстве были «простота – естественность – правда». Кому же хватило смелости посмотреть правде в глаза?

Валентин Серов. Портрет С. М. Боткиной, 1899. Портрет княгини О.К.Орловой, 1911

Когда в среде художников заходили споры о том, как следует писать портреты, Серов любил повторять: «Где просто, там и ангелов со сто». Подобное стремление к простоте линий и форм и правдивости изображения иногда вызывало негодование у дворян, привыкших к пышности и помпезности парадных портретов. «Надо, чтобы мужик понимал, а не барин, – утверждал Серов, – а мы все для бар пишем и ужасно падки на всякую затейливость и пышность».

Валентин Серов. Портрет графа Сумарокова-Эльстон с собакой, 1903

Писать портреты на заказ Серов начал в 1890-е гг., чтобы поправить стесненное материальное положение, и с тех пор довольно быстро стал самым модным портретистом своего времени, несмотря на то, что он не занимался украшательством и не льстил моделям. Среди его заказчиков были даже члены императорской семьи.

Валентин Серов. Петр I, 1907

Заказчики художника боялись «карикатурности» авторского стиля портретиста. В стремлении уйти от хрестоматийной слащавости и прилизанности образа Петра I в русской живописи, Серов создает «своего» Петра, объясняя: «Он был страшный, длинный, на слабых, тоненьких ножках, и с такой маленькой, по отношению к туловищу, головкой, что должен был походить на какое-то чучело с плохо приставленной головой». Именно поэтому многие воспринимали картину «Петр I» как карикатуру. А «Портрет Иды Рубинштейн» и вовсе называли надругательством над красотой, а модель – «гальванизированным трупом», хотя Серов искренне восхищался танцовщицей и был доволен портретом.

Валентин Серов. Портрет Иды Рубинштейн, 1910

Но когда Серов проникался к своей модели искренней симпатией, от подобной карикатурности не оставалось и следа. Так, например, обстояло дело с «Портретом княгини З. Н. Юсуповой»: художник с невероятной теплотой относился к членам этой семьи и часто гостил в подмосковном имении Юсуповых.

Валентин Серов. Портрет княгини З. Н. Юсуповой, 1902

Портреты, которые писались не на заказ, можно сразу же отличить от остальных. Тут нет и следа официоза, искусственности поз и вычурности нарядов моделей. Одной из самых известных таких его работ является «Девушка, освещенная солнцем». Для портрета позировала двоюродная сестра Серова Мария Симонович. Он работал вдохновенно, долго и упорно – девушка послушно позировала в течение трех месяцев.

Валентин Серов. Девушка, освещенная солнцем, 1888

В этом портрете столько света и тепла, что сразу угадывается благосклонное отношение художника к модели. Сам Серов признавал, что вложил в эту работу очень много: «Написал вот эту вещь, а потом всю жизнь, как ни пыжился, ничего уж не вышло: тут весь выдохся. Тогда я вроде как с ума спятил».

Валентин Серов. Девочка с персиками, 1887

С особенной теплотой и на одном дыхании написан и портрет 12-летней дочери Саввы Морозова Верочки – знаменитая «Девочка с персиками». Эту работу, написанную 22-летним художником, справедливо называют гимном юности, радости, чистоты, свежести, жажды жизни.

Валентин Серов. Портрет Е. П. Олив, 1909. Портрет Е.С.Карзинкиной, 1906

источник

Картины, проданные за баснословные деньги.Картину Пабло Пикассо «Алжирские женщина (версия 0)» недавно продали за рекордную сумму в $179 365 000 на аукционе Christie’s. Это побило предыдущий рекорд — триптих «Три Этюда» Люсьена Фрейда, проданный за $142,4 млн. два года назад. Что заставляет людей тратить такие баснословные деньги на всего одно полотно? В нашем обзоре 15 работ, которые тоже были проданы за невероятные для обычного человека деньги, и ценность которых тоже весьма и весьма сомнительна…

«Кровавое красное зеркало» Герхарда Гихтера — 1,1 млн. долларов

*Blood Red Mirror* Gerhard Richter.

«Пространственная концепция, Ожидание» Лучо Фонтана — 1,5 млн. долларов

*Concetto spaziale, Attese* Lucio Fontana.

«Зеленое Белое» Келли Эльсуорт – 1,6 млн. долларов

*Green White* Ellsworth Kelly.

«Без названия» Блинки Палермо – 1,7 млн. долларов

*Untiled (Stoffbild)* Blinky Palermo.

«Ковбой» Келли Эльсуорт – 1,7 млн. долларов

*Cowboy* Ellsworth Kelly.

«Картина (Собака)» Жоан Миро – 2,2 млн. долларов

*Peinture (Le Chien)* Joan Miro.

«Белый огонь I» Барнетт Нтюман – 3,8 млн. долларов

*White Fire I* Barnett Newman.

«Синий дурак» Кристофер Вул – 5 млн. долларов

*Blue Fool* Christopher Wool.

«Без названия (1961)» Марк Ротко – 28 млн. долларов

*Untitled (1961)* Mark Rothko.

«Восстание (1990)» Кристофер Вул – 29,9 млн. долларов

*Riot (1990)* Christopher Wool.

«Onement VI» Барнетт Ньюман – 43,8 млн. долларов

*Onement VI* Barnett Newman.

«Без названия (1970) Сай Твомбли – 69,6 млн. долларов

*Untitled (1970)* Cy Twombly.

«Черный огонь 1» Барнетт Ньюман – 84,2 млн. долларов

*Black Fire 1* Barnett Newman.

«Оранжевый, Красный, Желтый» Марк Ротко – 86,9 млн. долларов

*Orange, Red, Yellow* Mark Rothko.

«Свет Анны» Барнетт Ньюман – 105,7 млн. долларов

*Anna’s Light* Barnett Newman.

источник

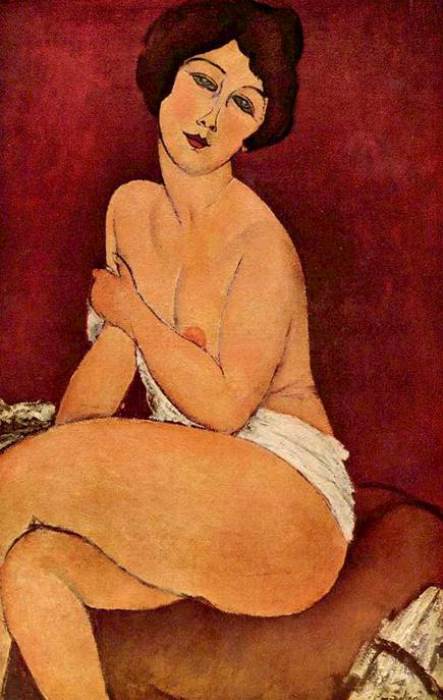

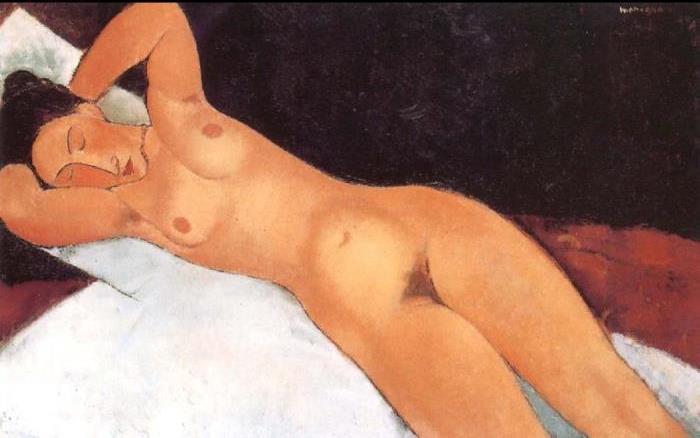

Амедео Модильяни.

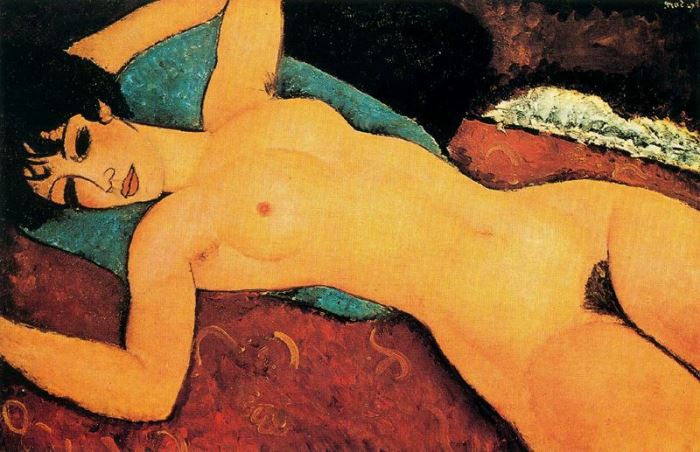

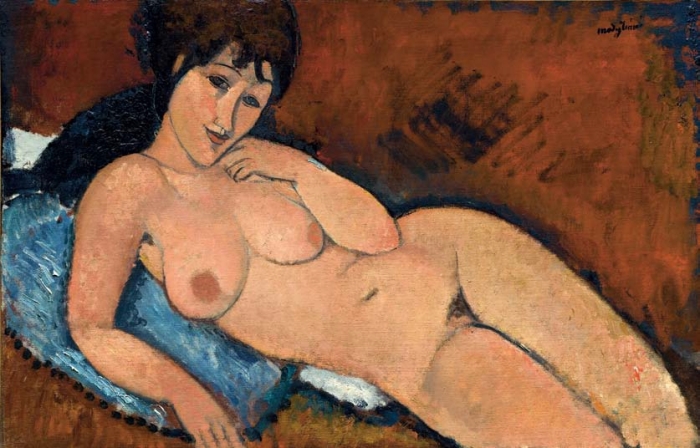

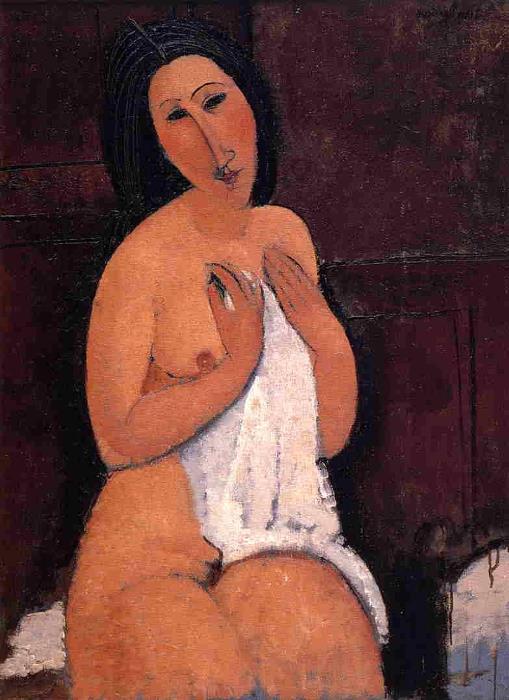

Лежащая обнаженная с раскинутыми руками, 1917 г.Сегодня Амедео Модильяни занимает лидирующие позиции среди самых дорогих художников в мире. А при жизни ему не удалось снискать славы, он жил и умер в нищете. Его первая и единственная выставка не только не была успешной – она стала причиной скандала, в результате которого по требованию полиции выставка была закрыта. Что могло поразить и возмутить искушенных французов в картинах ню?

Амедео Модильяни. Обнаженная на синей подушке, 1917 г.

Значительную часть художественного наследия Амедео Модильяни составляют картины в жанре ню. Скандальная серия, включающая около 30 работ, была создана по заказу Леопольда Зборовски в 1916-1917 гг. Невероятно тонкое и чувственное изображение обнаженной натуры было далеким от вульгарности, тем не менее, вызвало возмущенную реакцию публики. Ни одна картина тогда не была продана.

Амедео Модильяни. Сидящая обнаженная, 1916 г.

Выставка была организована в Париже в галерее Берты Вайль в 1917 г. Для привлечения внимания публики несколько работ вывесили на витрину. Не учли одного важного момента: галерея находилась напротив полицейского участка. Комиссар тут же вызвал Берту Вайль. Позже она напишет об этом инциденте: «Я приказываю Вам немедленно снять всю эту дрянь!». – Я отваживаюсь на замечание: «Но есть знатоки, которые отнюдь не разделяют Вашего мнения. Что же такого плохого в этих обнаженных?» – «Эти голые! У них срамные волосы! Если Вы тотчас же не выполните мой приказ, я прикажу моим полицейским конфисковать все!». Несколько полотен конфисковали «за покушение на нравственность». Выставка была закрыта через несколько часов.

Амедео Модильяни. Обнаженная с рубашкой, 1917 г.

Модильяни не понимал причин критики, поскольку телесное никогда не было для него первичным. Об этом свидетельствует его диалог с Ренуаром в 1919 г. Маститый художник советовал Амедео, как правильно писать обнаженную натуру: «Когда Вы пишете обнаженную женщину, Вы должны как бы ласкать кисточкой ее обольстительный зад». На что Модильяни возмутился: «Я не собираюсь гладить кисточкой женские задницы. Меня вообще не интересуют зады!»

Амедео Модильяни. Прекрасная римлянка, 1917 г.

Красота обнаженных на полотнах художника действительно имеет иную природу – они словно светятся изнутри. Теплая световая гамма и своеобразная техника словно оживляют работы, это не абстрактные образы. Жан Кокто писал об этой серии: «Ню Модильяни кажутся всегда индивидуальными и портретными. В этих образах сохраняется конкретно-чувственное начало, но оно «сублимировано», одухотворено, переведено на язык музыкально-текучих линий и гармоний насыщенных охристых тонов».

Амедео Модильяни. Большая обнаженная, 1917 г.

Только после смерти художника «неприличную и аморальную» серию картин в жанре ню оценят по достоинству. «Прекрасная римлянка» была продана на аукционе Sotheby’s в 2010 г. за 68,96 млн долларов.

Амедео Модильяни. Обнаженная с закрытыми глазами, 1917 г.

источник

Искусственный интеллект «думает» не совсем так, как мы, люди, но это не мешает ему создавать сумасбродные психоделические визуальные изображения. Недавно в компании Google провели тестирование искусственных нейронных сетей, предназначенных для распознавания и описания изображения. Для того чтобы понять, как созданная ими система «думает», команда разработчиков «попросила» её создать образы, основанные на определенных запросах. Результаты, демонстрирующие, как сеть искусственного интеллекта (ИИ) интерпретирует окружающий мир, получились странными и часто просто завораживающими.

В новом докладе под названием «Инсептионизм: углубление в нейронные сети» исследовательская группа Google подробнейшим образом анализирует работу искусственных нейронных сетей, особенно в качестве программного обеспечения, предназначенного для распознавания изображений.

Команда исследователей попробовала «научить» сеть, показывая ей примеры изображений, которые она должна была запомнить. Например, чтобы научить ИИ, что означает слово «горы», они показывали ей различные фото гор.

Тем не менее, они получили довольно странные результаты, когда попросили сеть создать собственное изображение на основе того, что она «выучила». В одном случае, когда ей велели нарисовать гантели, сеть создала картинку, где объединила металл и человеческие руки, вероятно, из-за того, что каждый образ с гантелями, который был ей показан, включал в себя руки, держащие гантели.

В некоторых иных тестах команда исследователей попросила нейронные сети найти на изображениях конкретные вещи, которых на самом деле там не было. Идея заключалась в том, чтобы заставить искусственный интеллект модифицировать начальное изображение для получения желаемого объекта.

Во ходе других испытаний сотрудники Google сказали сети ИИ производить случайные изображения без подсказок, основываясь лишь на случайных нейронных воспоминаниях, присутствующих в статической памяти.

Исследователи Google говорят о таких случайно генерируемых изображениях, как о «снах» искусственной нейронной сети.

Оказывается, ИИ может спать и видеть удивительных овец вместе с деформированными птицами и множеством глаз…

…И может также видеть много других сумасшедших визуальных изображений. Наверно так выглядит «Властелин Колец», если смотреть его под ЛСД.

Если считать картины искусственного интеллекта отчасти примером модернистского искусства, то вероятно, весьма приемлемо, что ИИ использовал несколько приемов Эдварда Мунка, с помощью которых тот создавал «Крик». Но при чем здесь настойчивое использование глаз? И неужели это… собака с левой стороны картины?

Другие изображения оказались необыкновенно красивыми и сложными одновременно. Команда Google планирует продолжить свое наблюдение за тем, какие образы формируются на глубоких нейронных уровнях, поскольку она решила продолжить обучение искусственного интеллекта, чтобы тот смог лучше распознавать необходимые изображения.источник

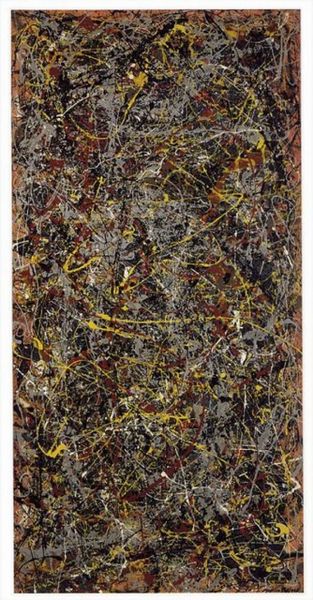

Джексон Поллок — No. 5 (1948)

продана за 140 млн. долларов в 2006 году

Виллем де Кунинг — Женщина III (1953) продана за 137.5 млн. долларов в 2006 году

Густав Климт — Портрет Адели Блох-Бауэр I (1907) продана за 135 млн. долларов в 2006 году

Пабло Пикассо — Мальчик с трубкой (1905) продана за 104.1 млн. долларов в 2004 году

Пабло Пикассо — Дора Маар с кошкой (1941) продана за 95.2 млн. долларов в 2006 году

Густав Климт — Портрет Адели Блох-Бауэр II (1912) продана за 87.9 млн. долларов в 2006 году

Фрэнсис Бэкон – Триптих (1976) продана за 86,3 млн. долларов в 2008 году

Винсент ван Гог — Портрет доктора Гаше (1890) продана за 82.5 млн. долларов в 1990 году

Клод Моне — Пруд с кувшинками (1919) продана за 80,5 млн. долларов в 2008 году

Джаспер Джонс – Фальстарт (1959) продана за 80 млн. долларов в 2008 году

Пьер Огюст Ренуар — Бал в Мулен де ла Галетт (1876) продана за 78.1 млн. долларов в 1990 году

Петер Пауль Рубенс — Избиение младенцев (1609-1611) продана за 76.8 млн. долларов в 2002 году

Марк Ротко — Белый центр (1950) продана за 72.8 млн. долларов в 2007 году

Энди Уорхол — Авария зеленой машины (1963) продана за 71.7 млн. долларов в 2007 году

Винсент ван Гог — Портрет художника без бороды (1889) продана за 71.5 млн. долларов в 1998 году

Виллем де Кунинг — Полицейская газета (1955) продана за 63.5 млн. долларов в 2006 году

Поль Сезанн — Натюрморт с кувшином и драпировкой (1893-1894) продана за 60.2 млн. долларов в 1999 году

Казимир Малевич — Супрематическая композиция (1916) продана за 60 млн. долларов в 2008 году

Винсент ван Гог — Пшеничное поле с кипарисами (1916) продана за 57 млн. долларов в 1993 году

Пабло Пикассо — Женщина со скрещёнными руками (1901-1902) продана за 55 млн. долларов в 2000 году

источник