фильм

Давайте поговорим,что нас раздражает в противоположном поле.Может тогда у нас не будет проблем?Начинаю..

1.Носки не обсуждаются-это больная тема.

2.Почему надо выдавливать пасту посередине,а не с конца.

3.Крышку унитаза опустить слабо?

4.Лично мой пунктик-все емкости должны стоять в одну линию лицевой стороной ко мне(любой угол не приветствуется).

5.И коврик,сдвинутый, желательно поправить.

6.Позвони и скажи,что ты завис с друзьями-я поверю и засну спокойно.

6.Не надо с порога орать;»Что на ужин?»-меня еще нет дома.)))))

7.Я готова на финансовый кризис в семье ради того,чтобы 11 мужиков в трусах не бегали по всем имеющимся в доме мониторам.Есть такие пабы-пей и болей,но тока не дома.)))))

8.От гараж-СВЯТОЕ!!!Одна из возможностей тоже куданить уметелить.А что ужин?Звиняйте!Каждый поел там,где был.)))))

Без оскорблений!!!!!Давайте повеселимся и узнаем друг друга лучше.

Список фильмов с более или менее научно-фантастической тематикой или стилистикой с рейтингом не ниже 4.

источник

В этом году исполняется 37 лет с момента выхода на экраны легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя». Премьера на телевидении состоялась 29 марта 1979 г. Она была приурочена ко Дню милиции и совпала с Днем рожденья режиссера – Станислава Говорухина. Во время съемок происходило немало курьезов и забавных случаев.

Владимир Конкин и Владимир Высоцкий в фильме *Место встречи изменить нельзя*, 1979

Фильм «Место встречи изменить нельзя» поставлен по роману братьев Аркадия и Георгия Вайнеров «Эра милосердия». Вскоре после того, как авторы подарили Владимиру Высоцкому один из первых экземпляров книги, он пришел к ним со словами: «Я пришел застолбить Жеглова». Вайнеры удивились: «Что значит застолбить?». Высоцкий ответил: «Это будет фильм. Наверное, большой. И это моя роль. Никто вам так не сыграет Жеглова, как я…». И оказался абсолютно прав!

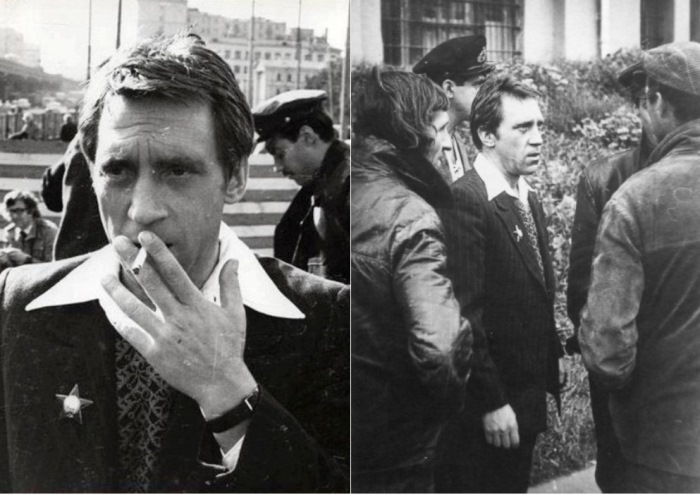

Кадры со съемок фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979

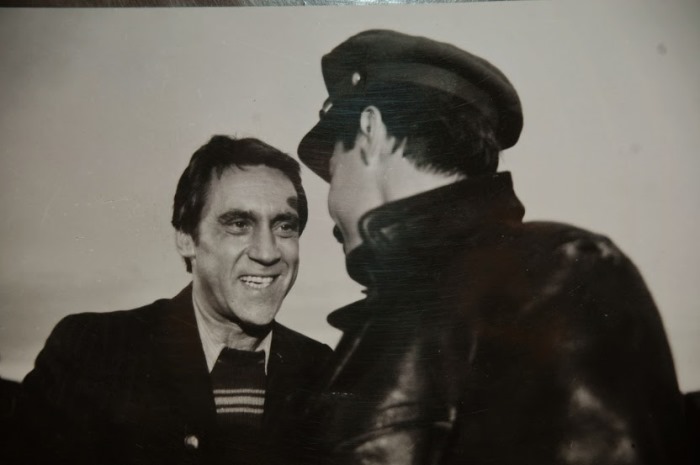

Кадр со съемок фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979

Ради Высоцкого Вайнеры даже согласились на изменение облика главного героя: в романе Жеглов был 25-летним высоким и плечистым красавцем. Режиссер Станислав Говорухин вспоминал: «Володю я мог бы утвердить и без проб, потому что для меня, как и для всех нас, было ясно, что эту роль должен играть только он. Но это происходило в те времена, когда он еще ни разу не появлялся на телеэкране, а тут – такая одиозная фигура – в пятисерийном фильме! Поэтому я сделал на эту роль несколько проб других актеров, которые заведомо не могли тягаться с Высоцким. И когда показывал руководству пробы, я показал и эти пробы, которые были, конечно, гораздо хуже проб Высоцкого. Начальство это очень убедило».

Кадр со съемок фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979 | Фото: moryakukrainy.livejournal.com

Кадр со съемок фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979 | Фото: pravda-tv.ru

Предполагалось, что в каждой серии главный герой будет петь. Но исполнение собственных песен привело к тому, что образ Жеглова затмевал сам Высоцкий. Поэтому Говорухин отказался от этой идеи, что привело к обидам и ссорам. Перед самым началом съемок Высоцкий вообще хотел отказаться – ему разрешили выезды за границу, и он собрался путешествовать с Влади. Режиссер убедил его не бросать работу над ролью, весь процесс съемок подстраивали под него, ожидая его возвращения в страну.

Кадр из фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979

«По поводу картины «Место встречи изменить нельзя» я не буду давать интервью. И не потому, что мне нечего сказать… Этот фильм мы делали с друзьями, кланом. Я получил удовольствие от работы, не то чтобы удовольствие, а купался в некоторых моментах роли. И больше ничего не скажу», – говорил Высоцкий.

Владимир Конкин в роли Шарапова

Владимир Конкин и актеры, претендовавшие на роль Шарапова

Нешуточная борьба развернулась за роль Шарапова: пробы проходили А. Абдулов, С. Никоненко, Е. Леонов-Гладышев, Ю. Шлыков и даже С. Садальский. Братья Вайнеры планировали пригласить Е. Герасимова, но тот был занят в другом фильме. Когда на роль Шарапова утвердили В. Конкина, писатели были очень недовольны.

Наталья Данилова в роли сержанта Синичкиной

Актрисы, претендовавшие на роль Вари

На главную женскую роль – сержанта Синичкину – пробовались 12 актрис. Высоцкий уговаривал режиссера отдать эту роль Марине Влади. Но худсовет был категорически против – подругу борца с бандитами должна была сыграть настоящая советская гражданка с безупречной репутацией, а не иностранка.

Лариса Удовиченко и другие актрисы, претендовавшие на роль Маньки Облигации

Ларису Удовиченко пригласили на роль Вари, но она хотела сыграть Маньку Облигацию. И оказалась настолько убедительна в этом образе, что после выхода фильма ей стали писать из тюрем: «Не горюй! Выйду – моей будешь!», а один из заключенных после освобождения даже приехал к ней домой. Актриса утверждает, что ставшая крылатой фраза «Облигация или Аблигация?» вырвалась у нее нечаянно, так как она действительно не знала, как пишется это слово.

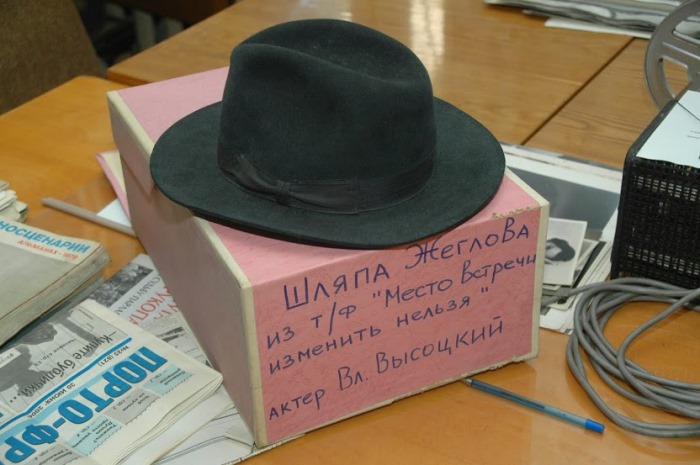

Знаменитый реквизит

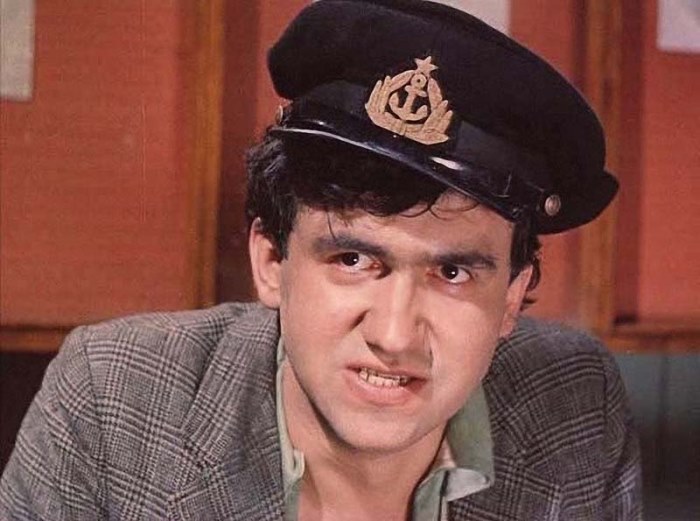

Станислав Садальский в фильме *Место встречи изменить нельзя*, 1979

Для Станислава Садальского роль карманника Кирпича стала одной из первых и принесла всесоюзную известность. Постоянные шутки Высоцкого и Садальского заставляли Конкина чувствовать себя неуютно – ему казалось, что его недолюбливают (его кандидатура на роль Шарапова была навязана Центральным телевидением).

Кадр со съемок фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979

Кадр со съемок фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979

Кадр со съемок фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979

Высоцкий и Куравлев в фильме должны были быть заядлыми бильярдистами, но ни тот, ни другой вообще не умели играть. В кадре кий в руках за них держал мастер спорта СССР, одессит Владимир Иванов.

Кадры со съемок фильма *Место встречи изменить нельзя*, 1979

Владимир Высоцкий и Владимир Конкин в фильме *Место встречи изменить нельзя*, 1979 | Несмотря на всенародную любовь, фильм не получил никаких призов. Только Высоцкому была присуждена Государственная премия СССР, да и то посмертно.

Источник:

источник

источник

источник

источник

Не так давно Гарвардский университет опубликовал список знаковых кинофильмов, в который вошли 20 русских картин. Всем, кто претендует на кандидатскую степень в киноведении, их нужно обязательно посмотреть. Кинокритик Дмитрий Карпюк объяснил, чем так хороши эти картины и почему их столь высоко оценили в Гарварде.

«Киноглаз» (1924 год) и «Человек с киноаппаратом» (1928 год), режиссер — Дзига Вертов

Не совсем понятно, как их можно рассматривать отдельно. Оба фильма подобны бездонному цилиндру фокусника — все возможные кунштюки и технические трюки были придуманы еще в 20-е годы Вертовым, а современные режиссеры восхищаются и заимствуют их до сих пор.

«Броненосец “Потемкин”», режиссер — Сергей Эйзенштейн (1925)

Один из лучших, если не лучший фильм всех времен и народов по мнению многих авторитетных критиков, режиссеров и простых зрителей. Киноведам, безусловно, будет интересен новаторский монтаж и расхватанная на цитаты сцена расстрела на одесской лестнице, но один из самых ярких и болезненных образов в фильме — пробуждение матросов броненосца от рабского сна после того, как их попытались накормить червивым мясом. После такого угощения они словно прозревают самую суть своего существования и вырываются из кокона апатии и послушания. Все остальное уже история, в том числе и история кино.

«По закону», режиссер — Лев Кулешов (1926)

В этой экранизации рассказа Джека Лондона «Неожиданное» Кулешов построил Юкон на Москве-реке. В первую очередь фильм знаменателен сочетанием рваного монтажа и длинных планов, но даже если отвлечься от технических нюансов, он до сих пор смотрится как минимум с интересом из-за моральной дилеммы — устроить над убийцей самосуд или отдать его в руки закона.

«Мать» (1926 год) и «Конец Санкт-Петербурга» (1927 год), режиссер — Всеволод Пудовкин

Первый фильм — экранизация Максима Горького и одно из самых больших достижений советского кино. Пронзительная история про семью из отца-черносотенца, сына-революционера и любящей матери, гибнущей с красным стягом в руках под копытами конных жандармов. Второй — тоже политический фильм про борьбу большевиков с миром капитала, крах империи через трагедию маленького человека. Роднит их не только отсутствие звука, призыв «пой, революция!» и завораживающее использование мультиэкспозиции, но и актер Александр Чистяков. В одном фильме он сыграл отца-тирана с бородой Пана, а в другом — рабочего, руководящего штурмом Зимнего дворца.

«Турксиб», режиссер — Виктор Турин (1929)

Немая, динамичная и полная энергии документалка в пяти частях и с хронометражем меньше часа о строительстве хлопкового пути СССР — Туркестано-Сибирской магистрали. Любопытно, что режиссер Виктор Турин в революционные годы посещал университет в Массачусетсе и вернулся только в 1922 году, пропустив самое важное для страны время.

«Андрей Рублев», режиссер — Андрей Тарковский (1966)

Бытописание великого иконописца представляет собой по сути альманах связанных сквозной сюжетной линией притч, где можно увидеть и христианские мотивы, и тему взаимоотношения власти и искусства. Однако прежде всего это кино, показывающее, из какой грязи и крови рождается искусство. Горящая корова, ослепленные мастера, разбредшиеся по лесу, Никулин, захлебывающийся кипящей смолой, — все обернется чередой икон в цветном финале черно-белого фильма. Каждую из них можно долго рассматривать и находить в ней фрагмент из только что просмотренной картины.

«Король Лир», режиссер — Григорий Козинцев (1970)

«В смутные года идет всегда слепец за сумасшедшим…» Ни грамма фальши в актерской игре (Юри Ярвет, озвученный Зиновием Гердтом, особенно прекрасен), ни одного слабого кадра — последний фильм Козинцева, снявшего, кстати, перед этим отменного «Гамлета», не зря попал в этот список. В прихотливых ракурсах и в сочетании света и тени при желании можно увидеть отголоски Ингмара Бергмана с Орсоном Уэлсом и очевидную схожесть с «Андреем Рублевым», но прежде всего это лучшая экранизация Шекспира в истории русского кино.

«Земля», режиссер — Александр Довженко (1930)

Немое кино про то, как в период коллективизации в деревню привезли трактор, кулакам это не понравилось, и они убили молодого коммуниста Василя. В пересказе звучит не очень увлекательно, но чего стоит один только танец подгулявшего Василя на ночной дороге, словно попавший в картину из «Заколдованного места». А монтаж сцены работы крестьян в поле? А похороны Василя, которые превращаются в митинг, «без попов и без дьяков», с «новыми песнями про новую жизнь»? А исступленный кулацкий танец на фоне торчащих из земли крестов? Пробирающий до кости сплав поэзии и реализма, Платонова и Гоголя, лирический взгляд на слом старого уклада и приход нового времени.

«Летят журавли» (1957 год) и «Баллада о солдате» (1959 год), режиссеры — Михаил Калатозов и Григорий Чухрай

Два красивейших фильма о любви и войне, один — поэма в прозе, второй — баллада, как и сказано в названии. В заслуженно получивших «Золотую пальмовую ветвь» в Каннах «Журавлях» можно бесконечно восхищаться операторской работой Сергея Урусевского и любоваться на лицо Татьяны Самойловой. Фильм полон лиризма шестидесятых, романтики, входящей в клинч с эстетикой итальянского неореализма. Однако скромная, нежная и полная гуманизма картина Чухрая про путешествие солдата, который отправился в увольнительную повидать мать и по дороге влюбился, ранит больнее и остается в сердце зрителя дольше. Впрочем, тут все субъективно.

«Тени забытых предков» (1964 год) и «Цвет граната» (1969 год), режиссер — Сергей Параджанов

«Тени забытых предков» — пронзительная история любви, которая сильнее смерти, по новелле украинского писателя Михаила Коцюбинского. Можно долго говорить о столкновении в фильме языческого и христианского мировоззрений и о фольклорных мотивах. Но, чтобы проникнуться, достаточно посмотреть на маски, на финал с похоронами, на потрясающую сцену убийства, когда кровь заливает объектив камеры великого оператора Юрия Ильенко.

«Цвет граната» — фантасмагория, ожившая палитра красок, взгляд на внутренний мир средневекового армянского поэта Саят-Новы. Здесь сюжет отступает перед формой на задний план, но это никак не мешает передаче настроения. У Параджанова, как ни у кого другого, получалось сочинять поэзию в кино.

«Александр Невский», режиссер — Сергей Эйзенштейн (1938)

Да, агитационный фильм, зато какой! Внушительные сцены сечи, «фирменный» эйзенштейновский монтаж, симбиоз картинки и гениальной музыки Сергея Прокофьева. Чего стоит момент, когда на горизонте появляется лавина тевтонских рыцарей и звуки бубнов и дудок сменяются мрачно—величественной, почти церковной музыкальной темой. Но волноваться, конечно, не стоит — сама природа на нашей стороне, и все немцы уйдут под лед.

«Иван Грозный», режиссер — Сергей Эйзенштейн (1944)

Здесь прекрасно все — от сильнейшего образа и игры Николая Черкасова, костюмов и декораций до снятого в цвете танца опричников во второй, не понравившейся Сталину и запрещенной к показу части фильма (странно, что в список попала только первая серия фильма). Сейчас некоторые нюансы актерской игры могут казаться слегка комичными, но перед ощутимой, нешуточной мощью картины отпадают любые вопросы.

«Обыкновенный фашизм», режиссер — Михаил Ромм (1967)

Шедевр Ромма рекомендуется для просмотра не только документалистам и киноведам — сочетание жутких кадров, едкого закадрового комментария и бравурной музыки до сих оказывает очень сильный эффект.

«Война и мир», режиссер — Сергей Бондарчук (1967)

Масштабнейший советский фильм и, как к нему ни относись, безусловно смелая попытка Бондарчука экранизировать неподъемный роман русского классика.

«Восхождение», режиссер — Лариса Шепитько (1976)

Военное кино по повести Василя Быкова «Сотников» поднимает важнейшие моральные вопросы и в какой-то момент превращается в библейскую притчу. Музыка Альфреда Шнитке, игра Гостюхина, Плотникова и Солоницына и режиссура гениальной Ларисы Шепитько в буквальном смысле вынимают душу.

«Ностальгия», режиссер — Андрей Тарковский (1983)

«Итальянский» фильм Тарковского по сценарию Тонино Гуэрра с Олегом Янковским в главной роли полон классической музыки, обрывков из стихов, многозначительности и тумана в прямом и переносном смысле. Его можно любить или не любить (в конце концов, именно отсюда родилась «тарковщина», испортившая многих начинающих режиссеров), но в данном случае это настоящее искусство, без всяких кавычек.

«Русский ковчег», режиссер — Александр Сокуров (2002)

Фильм безусловно заслуживает внимания из-за технического приема, который Сокуров делает краеугольным камнем всей конструкции. Да, фильм снят одним планом, без монтажных склеек — в течение полутора часов камера путешествует по Зимнему дворцу, «культурному ковчегу» России, и это как минимум красиво.

источник

источник

источник