деревья

Деревья растут на планете Земля уже более 370 млн лет.

Они растут на вершинах скалистых гор, во время ураганов, в бетонных туннелях… Кажется, что деревья точно знают, как выжить в любом месте. Сегодня деревья покрывают около 30% поверхности суши. И это замечательно! Веди именно растения обеспечивают планету кислородом, а их стремление жить, несмотря ни на что, просто не может не восхищать.

1. «Дерево-отшельник»

Очаровательный бонсай, который с заботой и любовью создала сама природа.

2. «Пальма, выполняющая акробатические трюки»

Упавшей пальме пришлось хорошо изогнуться и создать петлю, чтобы снова расти вверх.

3. «Я – легенда!»

Чудо-сосна – единственное уцелевшее дерево из огромного леса, пережившее цунами в префектуре Иватэ в Японии.

4. «Любовь к жизни»

Упавшее дерево с обнаженными мощными корнями просто создало 4 собственных копии и продолжило расти дальше.

5. «Гравитационное дерево»

Необыкновенное «Дерево жизни» растет в национальном парке Олимпик в Вашингтоне.

6. «Математический гений»

Это дерево в буквальном смысле имеет «квадратные корни», которые проросли наружу не смотря на тротуарную плитку.

7. «Камень, ножницы, бумага»

Природа – это сила, с которой нужно считаться.

8. «Приказано – выжить!»

Дерево, проросшее внутри дорожного знака, обзавелось своеобразным железным корсетом.

9. «Никогда не сдаваться!»

Срубленное дерево, которое отказывается умирать.

10. «Проделки искусственного света»

Из-за света, падающего от фонарного столба, дерево не сбросило нарядные листья.

11. «Нелегкий путь к солнцу»

Для выживания этому дереву пришлось значительно удлинить свои корни.

12. «Неожиданное решение»

В поисках пропитания одинокое дерево на Часовой скале в Мичигане вырастило корни в сторону берега по песчаной арке, которая со временем разрушилась.

13. «Дерево-феникс»

Молодые побеги дерева, которое возродилось после сильного пожара.

14. «Критические условия»

Маленькое деревце, выросшее между бетонных плит.

15. «Присвоенные коньки»

Забытые коньки со временем вросли прямо в ствол дерева.

16. «Возвращение утраченного»

В древнем храме Та Пром, который находится в Камбоджа, деревья постепенно оплетают корнями сооружения, возвращая себе потерянную ранее территорию.

17. «Держись, дружище!»

Маленькое хвойное дерево, которое каким-то образом проросло среди мха на ветвях.

18. «Старое и молодое»

Молодое дерево выросло из пня, который со временем разрушился.

19. «Выход есть всегда!»

В поисках света, ветка дерева проросла через заколоченное окно на высоте третьего этажа.

20. «Возрождение»

Молодое дерево, выросшее под надежной защитой.

Источник:

Существовавшая в республиках СССР система подготовки рабочих, техников и инженеров позволила в довоенное время обеспечить республики национальными кадрами технической направленности, а в целом СССР пройти за 10 лет путь, который Европа проходила 100 лет и построить до войны 12,5 тысяч крупных промышленных предприятий.

Фото: Ya. Brodskiy / Boris Vasiljev / wikipedia / i / Григорий Чертов / Валерий Шустов / Русиновский / С.Рябоконь / РИА Новости

Существовавшая в республиках СССР система подготовки рабочих, техников и инженеров позволила в довоенное время обеспечить республики национальными кадрами технической направленности, а в целом СССР пройти за 10 лет путь, который Европа проходила 100 лет и построить до войны 12,5 тысяч крупных промышленных предприятий. Благодаря построенным заводам, высокой квалификации и производительности, творческому отношению к труду инженерно-технического персонала и рабочих, СССР за время Великой Отечественной войны выпустил оружия в 2 раза больше, чем предприятии Германии в сумме со всеми предприятиями объединённой Гитлером Европы.

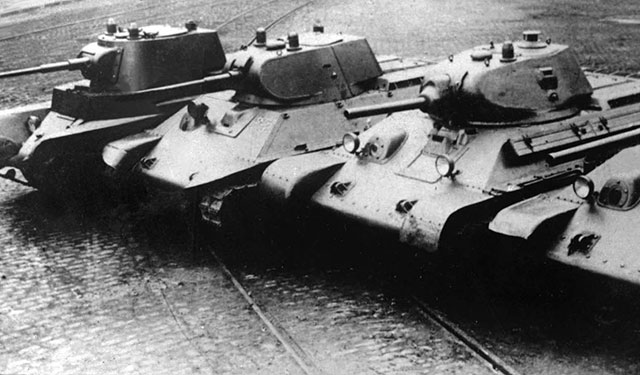

СССР, несмотря на эвакуацию предприятий, потерю больших территорий и нехватку рабочих и служащих, в 1942 году выпустил 21,7 тысяч боевых самолётов, более 24 тысяч танков, 127,1 тысячу орудий всех типов и калибров. Уже в 1942 году СССР произвёл вооружения больше чем Германия и вся работающая на неё Европа, самолётов в 1,9 раза, танков – в 3,9 раза, орудий – в 3,1 раза, миномётов – в 23,5 раза, винтовок и карабинов – в 3 раза, автоматов – в 6,5 раза, пулемётов – в 3 раза. Указанное превосходство было достигнуто в условиях, когда военное производство в Германии со странами Европы тоже постоянно возрастало и в середине 1944 года в 5 раз превысило объём производства в начале 1941 года. Уже в 1943 году советская армия имела почти двукратное превосходство в вооружении по сравнению с немецко-фашистской армией.

К лету 1943 года у Красной Армии имелось по сравнению с Германией и её союзниками свыше 103 тысяч орудий и миномётов против 54 330 орудий и миномётов, 9918 танков и САУ против 5580 танков и штурмовых орудий, 8357 самолётов против 3000 самолётов.

Постоянно возрастала производительность труда и снижалась себестоимость продукции. Себестоимость среднего танка Т-34 и тяжёлого танка КВ уменьшилась за время войны примерно в 2 раза, одновременно возросла выработка на одного рабочего. Трудоёмкость производства бронекорпуса среднего танка снизилась почти в 5 раз, дизель-мотора – в 2,5 раза. Таких достижений в танкостроении не имела ни одна из воюющих стран. Аналогичные достижения советская промышленность имела в самолётостроении и в других наукоёмких и трудоёмких отраслях военной промышленности.

С мая 1942 по май 1945 годов производительность труда рабочих в промышленности СССР в целом выросла на 43%, а в оборонных отраслях — на 121%. В 1944 году себестоимость всех видов военной продукции была в среднем в 2 раза ниже, чем в 1940 году. Экономический эффект от её снижения за 1941-1944 годы составил почти половину всех расходов государственного бюджета СССР на военные нужды в 1942 году. И в этом большая заслуга, прежде всего, советских учёных и инженеров, постоянно улучшавших технологию производства продукции и вводивших механизацию и автоматизацию в производственные процессы.

Удельный вес поставок промышленной продукции союзниками за время Великой Отечественной войны составил — 4% продукции отечественного производства, а импорт зерна, муки и крупы в пересчёте на зерно – 2,8 % среднегодовой заготовки зерна в СССР. На основании приведённых данных, очевидно, что поставки союзников, конечно, нам помогли, но составляли незначительную часть производства продукции в Советском Союзе и в силу своей незначительности не могли повлиять на исход войны.

Уже в конце 1947 года СССР первым из воевавших стран отменил карточки и провёл денежную реформу. В 1948 году СССР достиг довоенного уровня производства. В 1952 году в 2,5 раза был превышен уровень производства 1940 года. Кстати сказать, что ни при каких условиях невозможно было достигнуть таких результатов при потере во время войны 26 млн. чел., как нас сегодня уверяют. Больше доверия вызывают послевоенные сведения о потере всего военных и гражданских лиц в количестве 7 млн. чел. Потерю 7 млн. чел. назвали колоссальной потерей советского народа. Всего в 1940 году в народном хозяйстве было занято 33,9 млн. рабочих и служащих, 29 млн. колхозников. Потеря 26 млн. чел. – это потеря почти всех мужчин, что, конечно, не соответствует действительности.

В мае 1946 года был создан НИИ-88. С. П. Королёв был назначен главным конструктором баллистических ракет. Уже в 1957 году, оставив далеко позади себя США, Советский Союз запустил первый искусственный спутник земли, а затем в 1961 году запустил первого человека в космос. США так и не смогли сделать ракету, способную доставлять на орбиту земли тяжёлые грузы. До самого последнего дня существования СССР значительно опережал США в ракетостроении.

Коллективы А. И. Микояна (ОКБ выделилось в 1939 году из ОКБ Н. Н. Поликарпова) и А. С. Яковлева создали реактивные самолёты МИГ-9 и Як-12, которые в августе 1946 года пролетели над Тушинским аэродромом, а 1-го мая 1947 года – над Красной площадью. К 1949 году ВВС страны имели значительное количество истребителей МИГ – 15. Общее соотношение сбитых в небе Кореи самолётов за период с ноября 1950 по январь 1952 года составило 7,9:1 в пользу советских пилотов и советской авиационной техники.

20 января 1953 года был поднят в воздух самолёт М-4 (прототип самолёта 3М). Самолёт 3М был великим стратегическим бомбардировщиком великой континентальной державы. Вторым великим стратегическим бомбардировщиком 1950-х годов является стратегический бомбардировщик ТУ-95. Первый экземпляр спроектированного ОКБ А. Н. Туполева бомбардировщика Ту-95 совершил полёт 12 ноября 1952 года. С момента поступления указанных бомбардировщиков в войска территория США перестала быть недосягаемой для советской авиации. Вместе с межконтинентальными баллистическими ракетами они гарантировали безопасность народов СССР.

В 1950 году в СССР была создана первая электронно-вычислительная машина (ЭВМ). Возможно, это были первые в мире ЭВМ. Именно они обеспечивали полёты наших баллистических ракет, ракет ПВО, авиационных, а в дальнейшем космические полёты.

С 1949 года станки-автоматы, автоматические линии, системы автоматического управления технологическими процессами начали выпускать серийно на запущенных в эксплуатацию специализированных предприятиях.

Можно и дальше перечислять достижения рабочих и инженерно-технических работников, подготовленных в республиках СССР. Право на образование гарантировалось с первой до последней Конституции нашей страны.

Статья 45 Конституции СССР 1977 года гласила: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования».

Для подготовки квалифицированных рабочих ещё в 1920 году были созданы фабрично-заводские ученичества (ФЗУ). Срок обучения в то время составлял 3-4 года, так как обучающиеся подростки в большинстве были малограмотными и поэтому профессиональное обучение сочеталось с общеобразовательным. По мере ликвидации в стране малограмотности срок обучения в зависимости от получаемой профессии составлял от 6 до 18 месяцев.

2 октября 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР».

Этим указом учреждались: 1) ремесленные училища с 2-летним курсом для подготовки квалифицированных рабочих — металлистов, металлургов, химиков, горняков, нефтяников и других профессий; 2) железнодорожные училища с 2-годичным сроком обучения для подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного транспорта;

3) школы фабрично-заводского обучения с 6-месячным сроком обучения (ФЗО) для подготовки рабочих массовых профессий.

Учащиеся всех этих школ находятся на государственном иждивении (бесплатное обучение, обеспечение за счет государства питанием, одеждой, обувью, бельем, учебниками и учебными пособиями и общежитием). Для учащихся в ремесленных и железнодорожных училищах введена форменная одежда.

Указ 2 октября 1940 г. установил, что ежегодно призывается (мобилизуется) от 800 тыс., до 1 млн. человек рабочей и колхозной молодежи для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и школах ФЗО. Окончившие эти школы обязаны проработать на государственных предприятиях 4 года с заработной платой на общих основаниях.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 2 октября 1940 г. для руководства подготовкой и распределением государственных трудовых резервов было создано Главное управление трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров СССР, преобразованное в 1946 г. в Министерстве трудовых резервов Союза ССР. На местах созданы республиканские, краевые, областные и городские управления трудовых резервов.

Только во время Великой Отечественной войны в указанных учебных заведениях было подготовлено 2 млн. рабочих сложных и массовых профессий. Во время обучения ремесленные училища изготавливали продукцию оборонного значения.

Но если вы поедете с Красной площади автобусом на экскурсию по Москве, то экскурсовод будет рассказывать вам, как школьники во время войны изготавливали изделия для подводных лодок. И невдомёк добросовестно заучившему текст экскурсоводу, что школьники во время войны ходили в школу даже в осаждённом Ленинграде, а детали для фронта изготавливали не школьники, а учащиеся ремесленных училищ, так как изготовление деталей или даже целых узлов, изделий входило в программу их обучения. Они их изготавливали и в мирное время, только не для производства вооружений, а для производства мирной продукции. Но миф о том, что во время войны школьники встали к станкам господствует в нашем недостаточно просвещённом обществе.

О воспитании рабочих замечательный педагог А. С. Макаренко в одной из своих статей так конкретизировал задачу воспитания: «Мы желаем воспитать культурного советского рабочего. Следовательно, мы должны дать ему образование, желательно среднее, мы должны дать ему квалификацию, мы должны его дисциплинировать, он должен быть политически развитым и преданным членом рабочего класса. Мы должны воспитать у него чувство долга и понятие чести, иначе говоря, он должен ощущать достоинство свое и своего класса и гордиться им, он должен ощущать свои обязанности перед классом… Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть счастлив. И таким он должен быть не только в будущем, но и в каждый свой нынешний день».

Среднее специальное техническое образование выпускники школ республик СССР получали в техникумах. Принимали на учёбу в техникумы на конкурсной основе, поступающие сдавали приёмные экзамены по определённым видам предметов, изучаемых в школе. Техникумы были индустриальными, транспортными, сельскохозяйственными и других отраслей народного хозяйства. Срок обучения в техникумах составлял 4 года. Среднее специальное педагогическое, музыкальное, медицинское и др. виды среднего специального образования получали в училищах.

Учащимся техникумов и училищ во всех республиках государство ежемесячно выдавало стипендию. Иногородние и приехавшие из сельской местности учащиеся обеспечивались общежитием. Оканчивающие техникумы защищали дипломные проекты, а училища – сдавали государственные экзамены государственным квалификационным комиссиям. Выпускники школ и училищ имели право поступать в высшие учебные заведения после того, как не менее 3-х лет проработают на практической работе по своей специальности. Окончившие учебные заведения с отличием имели право поступать в высшие учебные заведения без отработки 3-х лет.

Выпускники техникумов работали техниками, мастерами производственных участков, в отдельных случаях начальниками цехов, выпускники педагогических училищ, как правило, преподавали в начальных классах школ, а музыкальных – в музыкальных школах. Медицинские училища подготавливали средний медицинский персонал для поликлиник и больниц республик страны.

Сеть высших учебных заведений в СССР к 1970 году выросла в 8 раз, а количество студентов — в 41 раз и в 1970/71 учебном году превысило 4 миллиона 580 тысяч человек. Особенно показателен рост вузов в союзных республиках. Например, в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане до революции не было ни одного высшего учебного заведения. В 1970/71 учебном году их стало в Белорусской ССР — 28, в Узбекской ССР – 40, в Казахской ССР – 45 высших учебных заведения. К сожалению, сегодня этого не знает большинство жителей бывших республик СССР.

Высшие учебные заведения, особенно университеты, являлись крупными научными центрами. Профессорско-преподавательский состав в них наряду с учебно-воспитательной работой вёл большую научную работу, в которой принимали участие и студенты. Почти во всех вузах имелись научные студенческие общества.

В 1975 имелось 856 вузов (в т. ч. 65 университетов), в которых обучалось свыше 4,9 млн. студентов. Советский Союз по численности студентов на 10 тыс. населения значительно превзошёл такие развитые капиталистические страны, как Великобритания, ФРГ, Франция, Япония и мн. др.

Наибольшее количество студентов в 1975/76 учебных годах обучалось в вузах промышленности и строительства – 1950 тыс. чел. и просвещения – 1415,3 тыс. чел. В указанное время в высших и средних специальных учебных заведениях СССР обучались лица из 134 стран. В вузах и техникумах в 1975 обучалось 44 тыс. иностранных граждан; СССР ежегодно командировал за рубеж более 17 тыс. профессоров, преподавателей, аспирантов, студентов и принимал столько же из других стран.

Высшее образование выпускники школ получали в институтах и университетах. Принимали абитуриентов в институты и университеты на конкурсной основе в зависимости от набранных баллов при сдаче вступительных экзаменов. Количество поданных заявлений, как правило, во много раз превосходило количество мест. В результате при существовавшей системе в институты принимались самые одарённые дети.

Существовали льготы для отслуживших в армии, отработавших на производстве и для других категорий поступающих, но и при таких отступлениях система исключала поступление в высшие учебные заведения бездарных или не обладающих необходимыми знаниями абитуриентов. В каждом высшем учебном заведении сдавали вступительные экзамены в зависимости от профиля, но русский язык и литературу сдавали при поступлении в любой институт или университет.

В наше время платное обучение открыло в высшие учебные заведения дорогу посредственности, что, без сомнения, уменьшает профессиональный уровень педагогов, врачей, инженеров и работников других профессий, требующих высшего образования. Институты поставлены в условия, когда в школах решают, кого они должны принимать, а ответственность за качество подготовки специалистов возлагается на институт. Такие решения противоречат здравому смыслу и интересам общества.

В дореволюционной России только очень немногие женщины получали высшее образование на высших женских курсах и в нескольких общественных высших учебных заведениях. В университеты и казенные высшие технические учебные заведения женщины не допускались. Во всех республиках Советского Союза все высшие учебные заведения были одинаково открыты как для мужчин, так и для женщин. Уже в 1940-х годах каждая союзная республика имела свои университеты (один или несколько). В Украинской ССР их было 7, в Узбекской и Литовской ССР — по 2 и в остальных союзных республиках — по одному.

Статус университета тогда присваивали очень немногим учебным заведениям. Особое место среди университетов СССР по своему историческому прошлому и той роли, которую он сыграл в культурном развитии нашей Родины, по числу и разнообразию факультетов, по количеству студентов и обилию высококвалифицированных профессоров занимал и занимает Московский университет имени М. В. Ломоносова.

В 1914 году в России было 95 высших учебных заведений, а в 1939 году в СССР – 750 высших учебных высших учебных заведения. Их количество продолжало расти в соответствии с потребностями народного хозяйства, просвещения, культуры в специалистах с высшим образованием.

В 1946 г. было образовано Министерство высшего образования. Все учебные заведения в организационном и учебно-методическом отношении подчинялись Министерству высшего образования. В хозяйственном и финансовом отношении большинство технических институтов подчинялось своему министерству. Например, министерству авиационной промышленности подчинялись авиационные институты. Это позволяло отраслевым руководящим производством министерствам в учебных заведениях больше учитывать потребности отрасли в специалистах нужного профиля, платить студентам более высокие стипендии и в целом выделять на процесс обучения больше средств.

Во время Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелые условия, вызванные войной, советские высшие учебные заведения не прекратили, не нарушили своей работы по подготовке необходимых стране кадров для обеспечения фронта, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, просвещения. Много высших учебных заведений было эвакуировано в глубь страны и продолжали свою учебную и научно-исследовательскую работу в новых местах.

В период с 1941/42 по 1945/46 учебные годы количество учащихся школ и студентов высших и средних специальных учебных заведений ежегодно возрастало. Число учащихся снижалось только в один из военных годов – в 1942 году.

Число школьников возросло от 17 млн. 765 тыс. до 17 млн. 966 тыс. школьников в 1943/44 году и 26 млн. 094 тыс. в 1945/1946 учебном году. Резкий рост количества школьников в 1944/1945 учебном году связан с приёмом в школу детей с семи лет, а до этого детей в школу принимали с восьми лет.

Число учащихся высших учебных заведений за военные годы возросло с 313 тыс. чел. до 730 тыс. чел., средних специальных учебных заведений – с 415 тыс. чел. до 1 млн. 8 тыс. чел.

За годы Великой Отечественной войны наша высшая школа выпустила 182,6 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Государство широко содействовало развитию национального театра, литературы, музыки, научно-исследовательских учреждений. Время от времени устраивались олимпиады и недели национального искусства; в различных союзных республиках создавались филиалы Академии наук СССР и союзные академии наук (Украинская, Белорусская, Грузинская и др.). Вместе с тем учитывались при организации народного образования национальные особенности, что, однако, нисколько не создавало никаких ограничений в области образования ни для одного из народов СССР.

Леонид Масловский

Рассмотрим ЛИСТВЕННЫЕ породы деревьев в качестве дров.

* БЕРЕЗА – наверное главный источник дров в сельской местности. Особенно там, где произрастают смешанные леса. Она дает много тепла, горит долго, равномерно.

Березовая кора (береста) служит прекрасным материалом для разжигания огня. Особенность заготовки березовых дров заключается в том, чтобы расколоть тюльку (распиленную часть ствола размером примерно 80см) на поленья (более мелкие части), в этом случае нарушается целостность коры дерева, что позволяет поленьям быстрее высыхать.

Березовая кора (береста) обладает свойством не пропускать воду. Именно по этой причине, срубленное, но не распиленное и не расколотое на части, дерево находясь в коре, очень быстро сгнивает.

Влага, которая находится внутри свежего срубленного дерева не имеет возможности быстро испаряться, и как следствие, такое дерево не сохнет, а гниет, превращаясь в труху.

Что мы можем часто наблюдать у березового сухостоя: погибшего, но не упавшего дерева. Вроде дерево целое, а тронешь – трухлявое.

Если вам повезло и вы нашли сухую березу, смело используйте ее для костра. Береза никогда не «стреляет» и идеально подходит для обогрева.

* ОСИНА – любит влажные почвы.

У деревьев старше 15 лет очень часто сердцевина уже начинает гнить. У деревьев в более старшем возрасте внутри дерева возникает пустотелость. В которой любят поселяться птицы, насекомые (пчелы, осы). Будьте осторожны, заготавливая осину на дрова, быть ужаленным осой или пчелой мало приятно.

Дерево достаточно хрупкое, особенно сучки, что позволяет их легко ломать. Но для основного костра, я бы осину не использовал. Оно дает мало тепла и ко всему прочему «стреляет» очень активно.

* ИВА – это мягкое дерево. Горит хорошо, но быстро прогорает. Тонкие сухие сучки хорошо использовать для разжигания.костра. Так же иву можно применять для.«быстрых» костров. Когда огонь нужен на небольшое время, например вскипятить чай. В отличие от других пород деревьев очень мало образует углей, а более тонкие ветви сгорая, сразу образуют золу.

* ДУБ

Думаю, вы уже сами догадались, чем плотнее дерево, тем больше тепла оно дает. Правильно, дуб лучше березы и тепла от него больше. Только для дров дуб не заготавливают. Он относится к ценным породам деревьев и используется для изготовления дорогой мебели. Но если вы оказались в дубовом лесу, и вам повезло.найти сухое дерево, заготавливайте дрова из дуба смело! Вам будет тепло и светло всю ночь!

Так какая же порода деревьев является самой лучшей? Наверно, та, которая в данный момент оказалась рядом.

сли есть выбор, используйте полученные знания и заготавливайте те дрова, которые вам больше подойдут

Только знайте, есть еще порода «царского» дерева, которую заготавливали для обогрева царских апартаментов (когда не было центрального отопления). Это Ольха.

* ОЛЬХА. Растет она, в основном, по поймам и берегам рек. Дает жаркое пламя, ни когда не «стреляет».

Но это не самое главное.

Ольха не дает угарного газа. Именно по этой причине ее использовали царских покоях, боясь за здоровье высших особ.

ОЛЬХА выглядит невзрачно, не вызывает особого желания заготовлять ее для костра, когда есть по близости ель, сосна или пихта.

Такие мысли были и у меня, пока одним вечером мой напарник не заготовил на ночь одной ольхи

(он знал про ее свойства, а я на тот момент – нет).

Заметив, что мы реже подкидываем дров в костер, получая достаточно тепла и света, я стал интересоваться, что это за дерево он напилил.

В ответ был услышан интересный рассказ о том, чем топили печи в царевых покоях ))

источник

Растения неподвижны и практически не вступают во взаимодействие с человеком. Но игнорировать их не стоит: при определенных обстоятельствах любое дерево может действовать не хуже профессионального спецназовца.

1. Умеют взрываться

Хура взрывающаяся или динамитное дерево (Hura Crepitans) выглядит весьма угрожающе, а ее ствол усеян шипами. Своим названием оно обязано необычному способу размножения — его зрелые плоды взрываются, выпуская семена со скоростью 240 км/ч и разбрасывая их в радиусе 40 метров во всех направлениях. Подобные природные турели стоит обходить стороной, чтобы ненароком не получить травму.

2. Они пользуются услугами телохранителей

Растения в большинстве случаев не могут постоять за себя, но кое-какими средствами защиты природа их наградила. Некоторые растения в буквальном смысле нанимают целую армию насекомых в качестве телохранителей. Один из видов акации, произрастающий в Африке и тропических лесах Америки, обеспечивает идеальные условия для обитания муравьев — мощные шипы, расположенные вдоль ствола, служат идеальным убежищем, а специальный вырабатываемый растением нектар — питательной смесью. Взамен муравьи обеспечивают охрану растения, нападая на все, что может представлять опасность — от маленьких насекомых до травоядных животных.

3. Могут покончить с собой

На Мадагаскаре произрастает новый вид гигантской пальмы-самоубийцы.

Эти деревья, достигающие 20-метровой высоты, тратят всю свою энергию на цветение, которое становится завершением их жизненного цикла. Исполнив священный долг размножения, они погибают. Интересно, что о «суицидальных» наклонностях пальмы стало известно относительно недавно. Прежде всего это связано с достаточно долгой продолжительностью жизни растения — около 100 лет.

4. Они бессмертны

«Старый Тикко» — это старейшая ель, сохранившаяся до наших дней на горе Фулуфьеллет провинции Даларна в Швеции. Ее возраст составляет 9550 лет, именно тогда, примерно 10000 лет назад, ледники последнего ледникового периода отступили от Скандинавии. Секрет ее долголетия кроется в так называемом клонировании или вегетативном размножении — всякий раз, когда ствол погибает, новый вырастает из корней, которые и являются самыми древними частями дерева.

5. Они синтезируют удобрения

Ученые обнаружили у некоторых видов поврежденных деревьев интересную особенность — они начинают «захватывать» азот из воздуха и отдавать через корни в землю. Азот, входящий в состав многих удобрений и добавок, является важным питательным веществом для деревьев, он необходим для роста, формирования плодов, а также быстрейшего восстановления. Следует отметить, что в этот период повышается поглощение углерода из атмосферы, который также увеличивает шансы на восстановление.

6. Могут ампутировать конечности

Деревья не пользуются услугами враче, но существует механизм, позволяющий изолировать («ампутировать») поврежденную часть. Дерево реагирует на полученное повреждение максимально быстрым блокированием жизненно важных проводящих систем. Значительные участки перестают получать воду и древесные соки. Таким образом, если в «рану» и попадут различные вредоносные микроорганизмы, они не смогут распространиться по всему дереву.

7. Они умеют кричать

Французские ученые зафиксировали ультразвуковой сигнал, исходящий от деревьев во время засухи. Они утверждают, что деревья в стрессовых ситуациях издают звуки, которые можно регистрировать и воспринимать как признаки опасного для растения дефицита воды.

В стволе дерева вода и ряд других веществ поднимаются по сети специальных сосудов, называемых ксилемами. Чтобы доставить воду к верхушке дерева, давление в этой системе должно в несколько раз превышать атмосферное. Когда наступает засуха, воды не хватает для заполнения всей ёмкости ксилем, и начинается процесс образования пузырей (кавитация), который для деревьев губителен. Кавитация сопровождается высокочастотным сигналом, который и смогли зафиксировать ученые.

8. Общаются между собой

Деревья, как и животные,общаются друг с другом, пусть и не в «человеческом» смысле этого слова. Основоположник данной теории профессор Сюзанна Симард утверждает, что некоторые деревья выживают благодаря взаимному сотрудничеству и поддержке, выражающейся в передаче друг другу основных питательных веществ.

Используя сети, созданные симбиотическими грибами, деревья в лесной экосистеме могут подпитывать молодые растения, а также передавать воду и углерод. Симард выдвинула теорию о так называемых «матриархах», самых больших и мощных деревьях, вокруг которых формируются заросли молодняка. В случае смерти материнского дерева шансы молодых дичков на выживание сильно уменьшаются.

9. Они могут покончить с собой

Прозвищу «бензиновые деревья» некоторые виды эвкалиптов обязаны горючему веществу и газу, которые они выделяют на протяжении всей жизни. Достаточно небольшой искры или удара молнии, как все вокруг загорится.

На этом огневой арсенал не заканчивается: в листьях дерева также содержатся горючие вещества, которые не расщепляются в течение долгого времени и могут являться причиной дальнейшего распространения пожара.

10. Они помнят, откуда родом

При изучении генетически идентичных тополей исследователи из Университета Торонто Скарборо (Канада)обнаружили, что в зависимости от места происхождения образцы по-разному реагировали на засуху и другие климатические изменения. Исследовательская группа пришла к выводу, что эта разница обусловлена молекулярной памятью вне зависимости от изначальной генетической составляющей. На данный момент изучение феномена продолжается.

источник