человек

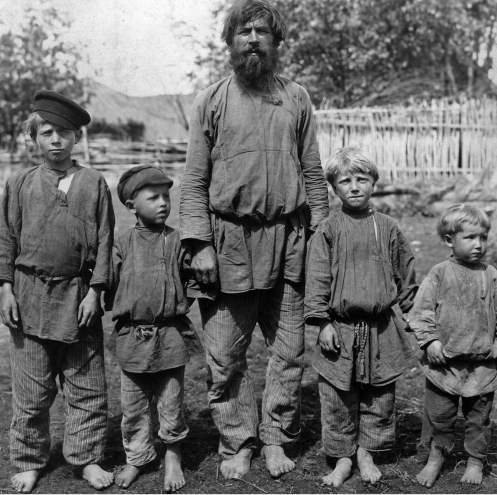

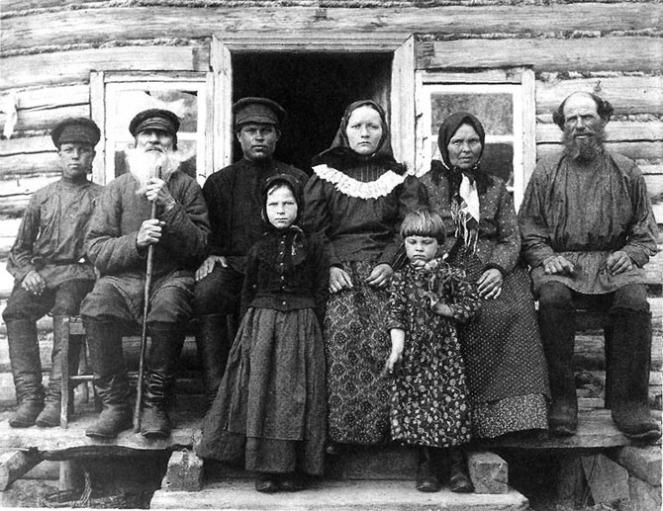

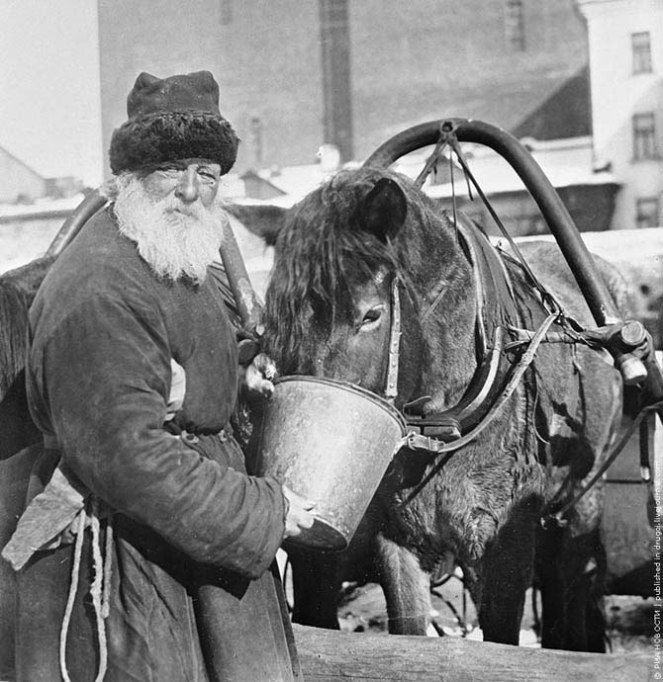

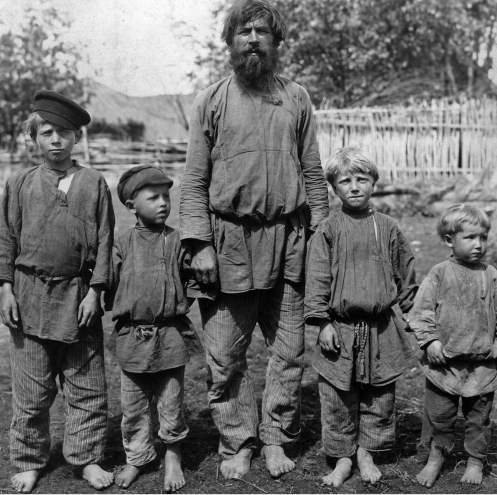

Русские люди уже не, что были в начале XX века. Если мы просто посмотрим на фотографии разных периодов, то этого нельзя не заметить.

Такие разные люди

Если мы посмотрим на фотографии наших соотечественников начала и даже середины XX века, то не сможем не заметить, что современные русские серьезно отличаются от своих предшественников. Разница есть и в росте, и в весе, даже в движениях и мимике.

Отличия действительно есть. И не только у русских. Антропометрические показатели народа — величина не постоянная. На рост, вес, фигуру и даже пластику может влиять и питание, и политическая система, и экономическая стабильность, и эпидемии. Серьезное влияние на антропометрические показатели населения имеют войны.

Мы не станем уходить глубоко в историю. К тому же данные, например, о среднем росте русских до середины XX века не носят системного характера. Хотя, что-то нам все равно известно. Историко-антропологическая реконструкция Дениса Пежемского, которая проводилась на основании археологических раскопок, показала, что в XVI-XVII веках рост мужского населения Новгорода равнялся 165 см, а женщин — 151 см. По письменным источникам, проанализированным в исследовании Бориса Миронова,средний рост российских рекрутов начала XVIII века достигал 165 см. То есть раньше русские люди были ниже ростом. К такому же выводу можно прийти, если посмотреть доспехи ратников в любом музее.

От чего зависит рост и вес?

От чего же зависит средний рост народонаселения? Главным фактором можно считать экономическую стабильность общества, которая в былые времена прямым образом коррелировала с урожайностью. Если упрощать, то в том поколении, чье детство, а главное — первый год жизни пришелся на благоприятное время, будут более высокие антропометрические показатели. Для роста человека первый год жизни можно считать критическим, он имеет намного большее значение, чем, к примеру, двадцатый год, так как именно на первом году происходит наибольшее прибавление роста.

По словам антрополога Бориса Миронова, рост человека зависит от чистой разницы между потребленной энергией от питания и израсходованной энергией на потребности в течение жизни. Можно сказать, что рост отражает историю чистого потребления.

Миронов связывает изменения антропометрических показателей с удовлетворением так называемых базисных потребностей человека (пища, одежда, медицинское обслуживание и так далее). Конечный средний рост человека как раз зависит от степени удовлетворения базовых ценностей. Чем лучше удовлетворяются эти потребности, тем выше будет средний рост людей.

Как же менялись русские на протяжении прошлого века?

Акселерация

В целом можно утверждать, что практически на протяжении всего XX века русские становились выше. Социологи связывают это с общемировыми акселерационными изменениями. Однако уже в начале 1980-х годов в большинстве групп городского населения СССР процесс акселерации стал затухать. К началу же 1990-х годов у московских детей прирост длины и массы тела, как и обхвата грудной клетки, практически прекратился, а затем сменился снижением показателей.

Самое масштабное исследование антропометрических данных русского населения было проведено в 1974 году в МГУ. По его итогам видно, что на протяжении XX века средний рост населения страны постепенно увеличивался, но случались и краткосрочные «спады», связанные, прежде всего, с периодом коллективизации и ухудшением условий жизни. За 42 года, с 1916 по 1957, 23 раза длина тела понижалась по сравнению с предыдущим годом и 19 раз повышалась, а вес – соответственно 24 и 18 раз.

Во всех графиках, которые антропологи приводят в качестве результатов работы, видно, что самый серьезный «скачок» в росте начался уже в послевоенное время, в конце 1940-х годов.

В 1960-1970 годах средний рост мужчин в Советском Союзе составлял 168 см, женщин — 157 см. В 1950-1980 годы у послевоенных поколений акселерационные процессы стали ещё более заметными. В 20 этнических группах СССР, в том числе у русских, белорусов, украинцев, татар и башкир средний рост увеличился почти на 3 см. Если смотреть данные только по России, то к началу 90-х годов средний рост мужчин составлял 176 см, а женщин — 164 см.

Эпохи перемен

Если рассматривать основные факторы снижения антропометрических данных населения России, то уместно будет говорить о прямой зависимости росто-весовых показателей от политической стабильности государства. Наиболее негативное влияние оказывают глобальные реформы, которые в русской истории проводились не единожды. По словам того же Бориса Миронова «Реформы требуют больших средств, сопровождаются ломкой привычного образа жизни, изменением норм поведения и системы ценностей, временным ухудшением работы всех социальных институтов и структур». Таким образом, можно утверждать, что дети, рожденные в 90-е годы могут быть ниже, чем могли бы быть, родись они в более спокойные времена.

Что влияет?

Надо признать как данность: люди меняются. Современного человека смогли бы распознать ещё век назад без всяких документов. Урбанизация, более качественное питание, развитие медицины — все это делает человека в прямом смысле выше и тяжелее. И не только в России.

Сегодняшний средний показатель динамики роста по Европе — 11 см, в Испании — 12 см. На данный момент самой высокой нацией являются голландцы. Средний рост мужчин там составляет 1,85 м. Интересно, что в годы Второй мировой войны пальму первенства держали американцы (1,77 м.), но после середины ХХ века в США динамика роста населения приостановилась. По данным ВОЗ, средний рост в России в 60-е годы XX века был 1,68, сегодня — 1,78.

Но радоваться, однако, рано. Несмотря на то, что мы растем, другие важные показатели у нас, по сравнению с нашими предками, отстают. По данным исследований, приведенных антропологами МГУ, нынешние подростки значительно слабее своих сверстников из 30-х годов ХХ века. Замеры, проводимые на простом силометре, показали, что средний московский школьник в прошлом веке выжимал 55 килограмм, сегодня средний показатель снизился до 36. Такой вот «звоночек». Надеемся на ГТО.

источник

Джадав Пайенг по прозвищу «Молай» — лесник из индийского города Джорхат. Он прославился тем, что собственноручно посадил и вырастил 550 гектаров леса. Сейчас в его лесу живут тигры, слоны и даже носороги.

Все началось с наводнения, которое произошло в 1979 году. Когда вода спала, Молай обнаружил место, сплошь покрытое мертвыми змеями. Водные потоки принесли рептилий на песчаный берег реки Брахмапутра, откуда они просто не смогли выбраться и погибли от жары.

Чтобы во время следующего наводнения этого не случилось опять, Джодав решил посадить на песке лес. С этого момента его жизнь круто изменилась.

Сначала он обратился за помощью в департамент леса. И ему помогли. Вместе с местными лесниками Молай высадил 200 гектаров бамбука. Когда лесники уехали, юноша решил продолжить работу и превратить территорию в настоящий большой лес.

Джодаву пришлось переселиться на территорию будущего леса и день за днем садить деревья. Сейчас высаженный им лес занимает площадь в 500 гектаров. В нем растет множество видов деревьев — кукубха, банаба, королевский делоникс, альбиция, архидендрон, бомбакс и т.д. Одним только бамбуком в лесу Джодава покрыто около 300 гектаров.

Шесть месяцев в году в его лесу проживает стадо из 100 слонов. За последние несколько лет у них появилось с десяток слонят. Еще в лесу Молая живет бесчисленное количество птиц, олени, бенгальские тигры и носороги. Джодав постоянно заботится о своем лесе — он даже специально заселил в него муравьев.

Сейчас Молай живет в маленькой хижине посреди леса вместе с женой и тремя детьми. Он разводит коров и буйволов и живет с продажи молока. Однажды Джодав признался, что тигры, живущие в его лесу, в общей сложности задрали около сотни его коров. Но он не винит хищников — тигры убивают скот лишь потому, что люди вытесняют их из коренных мест обитания.

В апреле 2012 года Молая пригласили на торжественный прием в Университет Джавахарлала Неру. Ректор университета назвал его «Человек Леса». Джодав не собирается останавливаться на достигнутом и подумывает о том, как засадить деревьями противоположный песчаный берег Брахмапутры.

В 2013 году о Джодаве сняли фильм, который так и называется — «Человек Леса». На Каннском фестивале картина получила премию в номинации «Лучшее документальное кино».

источник

источник

Помните выражение «Язык мой — враг мой»?

То же можно сказать об уме: мы часто мыслим себе во вред.

В книге американского психолога и философа, профессора Андре Кукла «Ментальные ловушки. Глупости, которые делают разумные люди, чтобы испортить себе жизнь» автор весело и непринужденно учит обнаруживать ментальные ловушки и избегать их.

Таких ловушек Андре Кукла насчитал одиннадцать. Все они мешают нам жить, заставляя впустую тратить силы и время, лишая естественной способности радоваться жизни. Хроническое неумение делать нужное дело в нужное время — причина большинства наших несчастий.

Андре Кукла: «Всему свое время. Эту библейскую заповедь мы нарушаем на каждом шагу и попадаем в ловушки: преждевременно тревожимся или медлим в нерешительности, строим планы, которые вскоре опрокинет жизнь, или оттягиваем дело, которое давно пора начать.

Правила безошибочного мышления

Основных причин, по которым мы из раза в раз попадаем в одни и те же ментальные ловушки, три:

Мы не осознаем то, о чем думаем. Если вы полагаете, что мышление и осознание — одно и то же, вы ошибаетесь. Одно вполне возможно без другого. Например, испытывая восторг или, скажем, оргазм, мы прекрасно осознаем, что именно с нами происходит, но мы не размышляем над этим. И наоборот, зачастую люди погружаются в лаву мыслей, совершенно не осознавая их природу. И если первое не приносит вреда, то второе может оказаться крайне разрушительно.

Мы не понимаем, насколько опасны и непродуктивны наши мысли. Зачем распознавать ядовитую поганку, если мы не уверены, что она ядовита? Также и с ментальными ловушками: необходимо четко понимать, как именно они способны осложнить нашу жизнь .

Мы рабы своих привычек, в первую очередь ментальных. Заведомо ошибочный образ мысли представляет собой накатанную схему, стереотип, от которого придется избавляться так же, как курильщики избавляются от своего пагубного пристрастия: пробуя, срываясь, упрямо начиная сначала и в конце концов побеждая».

Итак, о ментальных ловушках из теории Андре Кукла:

1. Упорство

Это обдумывание события, которое давно утратило ценность и смысл. Мы часто досматриваем до конца фильм, который не нравится, доедаем еду, уже насытившись (чтобы не выкидывать), продолжаем что-то доказывать, хотя оппонент уже согласился с нами. Большинство культур рассматривают упорство как добродетель. Начиная что-то, мы заранее настраиваем себя довести дело до конца, хотя часто это уже не имеет никакого смысла. Мы годами растрачиваем себя на несчастливые отношения или нелюбимую работу, упорно пытаясь поддерживать огонь там, где все давно стало пеплом.

Как этого избежать?

Время от времени пересматривайте свои цели и соотносите их со своими действиями. Приносит ли мне это ощутимую радость и реальные результаты? Соотносятся ли мои нынешние достижения с той целью, которую я ставил в начале? Зачем я продолжаю начатое несмотря на явный дискомфорт и неудачи?

2. Амплификация

Это привычка тратить на дело значительно больше сил и времени, чем оно требует. Увидев человека, который пытается убить муху кувалдой, вы посмеетесь или пожалеете его. Однако большинство людей именно так решают свои проблемы. И вы в том числе. Излишняя активность и бесконечная погоня за совершенством могут быть причинами провала. Попытки сэкономить, покупая больше на распродажах, поиск все новых и новых вариантов вместе с невозможностью принять решение — все это формы амплификации.

Как этого избежать?

Снова пляшите от цели. Цель может оправдывать средства, но не наоборот. Утроив старания, вы рискуете получить не лучший результат, а лишь усталость и головную боль. И будьте осторожны: излишняя скрупулезность в сопоставлении целей и затрат может превратиться в очередную амплификацию.

3. Фиксация

Подстерегает нас тогда, когда обстоятельства выше нас. Яркий пример — автомобилист, застрявший в пробке. Он раздражается и безуспешно пытается взять себя в руки, не сознавая, что бессилен. В итоге растрачивает уйму сил и выезжает из пробки измотанным. Хотя результат от этого не меняется — он был бы точно таким же, если бы человек вел себя спокойно.

Как этого избежать?

Радуйтесь! Неожиданно вам досталась самая ценная вещь на свете — время. Если вы не можете распорядиться им ради одной цели, это не значит, что его нельзя потратить с пользой для другого дела. Переключайтесь! Самое лучшее — использовать периоды вынужденного ожидания для удовольствий, на которые в обычной жизни не хватает времени: лишний раз поиграть с ребенком или собакой, позвонить близкому человеку, послушать любимую музыку. Все это наполнит вас энергией.

4. Реверсия

Это переживания по поводу тех дел, стремлений и ожиданий, которые закончились неудачей не по нашей вине. Например, мы собрались на вечеринку, настроились, но в последний момент узнали, что праздник не состоится. Изменить эту ситуацию мы не можем, но часто и принять ее отказываемся: в итоге расстраиваемся по поводу испорченного вечера вместо того, чтобы найти другое развлечение. Эта ловушка противоположна фиксации. При фиксации мы яростно трудимся над тем, чтобы ускорить наступление застывшего будущего. При реверсии мы тщимся изменить необратимое прошлое. И то и другое отнимает у нас силы, энергию и потенциальную возможность провести время с пользой и удовольствием. Ситуация цепляет и опустошает нас.

Как этого избежать?

Единственный способ — это считать неслучившиеся события несуществующими вовсе. Сравните две ситуации: вы рассчитывали получить наследство, но оно досталось другому родственнику. И вторая — на вашем пути не повстречалась фея, не взмахнула палочкой и не сделала вас в мгновение ока богачом. В каком случае вы будете чувствовать горечь и разочарование? Правильно — только в первом. Тому способствует привычка мыслить в сослагательном наклонении, «если бы да кабы», — она лишает нас ресурсов. Хотя по факту та и другая ситуации абсолютно равнозначны — они не существуют в реальности. Именно так к ним и стоит относиться.

5. Опережение

В эту ловушку мы попадаем, когда начинаем дело раньше, чем нужно. В итоге тратим вдвое больше энергии вхолостую. Глупо специально тащиться на почту в воскресенье, чтобы отправить письмо, когда это можно сделать в понедельник по дороге на работу — результат будет тот же .

Как этого избежать?

Трезво оценивайте цель, затраты и желания. Нести письмо в воскресенье имеет смысл, например, если выдался солнечный день и хочется прогуляться. Губительны не только преждевременные действия, но и мысли. Думать заранее — популярная ошибка. По дороге с работы мы строим планы на ужин. За ужином обдумываем, что посмотреть по телевизору. И так без конца. Останавливайте этот процесс, иначе вы будете малоэффективны и в текущих делах, и в будущих. Другими словами, давайте решать проблемы по мере их поступления.

источник

Биологи из Швеции и Великобритании объяснили деление людей на хороших и плохих. Исследование опубликовано в журнале PLOS Computational Biology, кратко о нем сообщает издание EurekAlert!

Основной вывод, который сделан в работе, сводится к тому, что большинство людей имеют генетическую предрасположенность к тому или иному стилю поведения. К такому результату ученые пришли, разработав математическую модель, позволяющую изучить эволюцию социальных взаимоотношений у животных и людей.

На примере, описывающем существование колониеобразующих микроорганизмов, биологи попробовали создать модель социальной эволюции людей. Им удалось спрогнозировать распространение в популяции признаков, благоприятствующих и мешающих альтруизму (желанию бескорыстной помощи другим).

Поведение людей определяется набором наследственных генетических факторов, которые, в частности, обеспечивают связь с другими членами общины. Такое взаимодействие нередко может напрямую быть вредным для индивида, но восприятие причастности к группе позволяет иначе воспринимать ситуацию.

«Теория социальной эволюции ранее не обращалась к генетическому разнообразию. Мы разработали модель, которая позволяет нам исследовать это в рамках единой структуры вместе с другими факторами, оказывающими влияние на поведение», — говорит соавтор исследования Олоф Леймар. Он отметил, что ученые собираются проверить свою модель на эксперименте.

источник

Собака была первым животным, которое приручил человек. Что заставило древних людей обратить внимание на волка, и как он сделал из опасного хищника кроткое послушное животное.

Собаки каменного века

Собака была первым животным, которого приручил и одомашнил человек. Но ученые до сих пор не пришли к единому мнению, когда это произошло. По наиболее распространенной версии, собака была одомашнена 10-14 тысяч лет назад во времена неолита. Некоторые ученые, ссылаясь на отпечаток лапы волка и ноги ребенка, найденном во французской пещере Шове (Chauvet), утверждают, что приручение произошло во времена ориньякской культуры верхнего палеолита (32-26 тысяч лет назад).

Древние центры одомашнивания

Вопрос о том, где произошло первое одомашнивание, тоже остается открытым. Ранее считалось, что древнейшие центры – Восточная Азия и Средний Восток. Но в связи с новыми, более ранними находками, связанными с доместикацией, ученые из университета Турку под руководством Олафа Талманна, решили пересмотреть общепринятую точку зрения. За основу были взяты митохондриальные гены из останков представителей древних волков, 18 древних собак, которые сравнили с генами 148 современных животных, среди которых 49 волков, 77 собак и 4 койота.

Генетический анализ показал – вероятной родиной собаки была Европа, а не Индия. По словам ученых, ближайших родственников современной собаки находят среди некоторых групп европейских волков.

Приручение

Доподлинно неизвестно, как именно произошло одомашнивание – письменных источников не осталось, а археология бедна на подобные детали. Очевидно одомашниванию предшествовал период приручения. Это была еще не собака, а волк (шакал, лиса, гиена, в зависимости от области обитания), который пришел к жилищу человека, прельщенный запахом еды. Прикормленные особи могли постоянно наведываться к человеку, который вскоре нашел пользу в опасном соседстве. Человек начал отлавливать волков, забирать щенят из логова. Когда те старели и умирали, отлавливал новых. В какой-то момент такой метод стал неудобным. Во-первых, неизвестно, когда «собака» умрет, во-вторых, новых волчат нужно сначала найти, а потом вырастить и научить не бросаться на своих. Но любое промедление чревато – «человек человеку волк». Тут, очевидно и пришла идея заняться разведением. Стали в роду содержать несколько «собак», что обеспечивало смену поколений без перерыва.

Одомашнивание

Как известно, животное, родившееся в природных условиях, не может до конца избавится от природных инстинктов. Его ближайшие потомки тоже. Неизвестно, сколько поколений понадобилось волку, чтобы превратиться в собаку. Очевидно на это ушла не одна сотня лет. Правда, сегодня процесс доместикации происходит намного быстрее, поскольку накопленные знания и современные технологии упрощают селекцию. Как показал опыт по одомашниванию лисы академика Д. К. Беляева, достаточно одного отбора в течение 25 лет, чтобы лисы стали дружелюбными по отношению к человеку.

Кстати, далеко не все прирученные животные становятся домашними. История знает много примеров приручения самых экзотических животных: от больших хищных кошек до крокодилов. Некоторые ученые считают, что первобытные люди содержали в неволе и приручали даже мегатериев (ныне вымерших гигантских ленивцев) и пещерных медведей. Но все они по разным причинам так и не стали постоянными спутниками человека.

Почему собаки лают

Далеко не все животные, ставшие предками собак, лают. Волки, как известно, предпочитают выть. По мнению некоторых кинологов, на первых порах одомашнивания человек рассматривал собаку как «живую сигнализацию», поэтому в процессе селекции оставлял рядом с собой самых громких особей, способных именно лаять, а не выть.

Спутник на охоте

Итак, собака стала постоянным спутником человека. Это уже был не волк, а домашнее животное, которое лаяло и тем самым защищало человека. Одна беда – охотиться оно разучилось. По крайней мере, так гласит одна из версий, согласно которой собаку на первых порах держали на короткой привязи, не давая самой добывать пропитание. Правда, у собаки осталась одно из главных способностей – острое обоняние. Она могла выслеживать животных, но лаяла при их приближении. Так родилась потребность в охотничьей собаке, которая, в отличие от сторожевой, умеет соблюдать тишину. Как ни странно, тот факт, что собака разучилась добывать себе пропитание самостоятельно, получая его из рук человека, оказался весьма полезным. Поймав добычу, она не знала, что с ней делать и приносила хозяину.

Итак, собака стала постоянным спутником человека. Это уже был не волк, а домашнее животное, которое лаяло и тем самым защищало человека. Одна беда – охотиться оно разучилось. По крайней мере, так гласит одна из версий, согласно которой собаку на первых порах держали на короткой привязи, не давая самой добывать пропитание. Правда, у собаки осталась одно из главных способностей – острое обоняние. Она могла выслеживать животных, но лаяла при их приближении. Так родилась потребность в охотничьей собаке, которая, в отличие от сторожевой, умеет соблюдать тишину. Как ни странно, тот факт, что собака разучилась добывать себе пропитание самостоятельно, получая его из рук человека, оказался весьма полезным. Поймав добычу, она не знала, что с ней делать и приносила хозяину.

Но охотничьи породы, по некоторым версиям, появились далеко не сразу, а спустя тысячи лет, после «неолитической революции, когда человек перешел от собирательства и охоты к скотоводству и земледелию. Появилось дополнительное пропитание и человек смог позволить себе содержать дополнительных собак. Вслед за охотой, их стали применять в самых разных сферах жизни. Новые породы для новых задач выводят и по сей день.

источник

Ученые выяснили, зачем медведицы во время брачного периода перебираются поближе к людям. Используя людей в качестве «живого щита», они спасают своих детенышей от разъяренных самцов, убивающих медвежат в порыве похоти.

Как пишет Phys. org, авторами исследования выступили ученые из Норвежского университета естественных наук (Norwegian University of Life Sciences). По словам исследователей, самки бурых медведей, как правило, избегают соседства с людьми. Однако в брачный сезон они стараются держаться поближе к человеку. Проблема кроется в самцах бурых медведей, которые становятся в этот период буквально невменяемыми. Ослепленные похотью, они специально убивают новорожденных детенышей, чтобы спровоцировать у самки новый период течки. Таким образом, по словам представителя университета Сэма Стейерта, вместо того чтобы ждать 18–30 месяцев, самцы могут получить шанс на удовольствие уже через несколько дней. Такое поведение, получившее в науке название «сексуально спровоцированное детоубийство», достаточно распространено в животном мире, включая птиц, приматов, летучих мышей и представителей кошачьих.

В своей работе Стейерт и его коллеги отслеживали с помощью GPS 26 медведиц в период с 2005 по 2012 год. 16 самок успешно вырастили детенышей, 10 это не удалось. По словам Стейерта, у «успешных» медведиц среднее расстояние до человеческого жилья составило около 780 м. У «неуспешных» это расстояние было почти на полтора километра больше. Параллельно ученые отметили еще одну особенность поведения медведиц: материнский инстинкт у них превалирует над половым влечением.

Источник:

Этого лабрадора из США зовут Джедай. Каждый день пес спасает жизнь своего 7-летнего хозяина Люка Нутала. Каким образом? Рассказываем трогательную историю Люка и его верного Джедая.

В ту ночь Люк и Джедай как обычно спали в одной постели. Вдруг пес почувствовал, что мальчик находится в критическом состоянии — ребенок страдал сахарным диабетом. Мама Люка, Дорри, спала в другой комнате и не слышала, как прибор запищал, фиксируя у сына пониженное давление. Джедай немедленно ринулся в спальню к Дорри, пытаясь как можно скорее разбудить ее, — ждать Люк не мог.

Лабрадор всегда чувствовал химические изменения в организме мальчика быстрее, чем любые приборы. Вскоре Джедай выучил специальные команды для того, чтобы четко давать Дорри понять, что именно происходит с Люком. Когда собака чувствует, что Люку угрожает опасность, она подает Дорри сигнал. Сначала Джедай подходит к матери и дает ей разноцветную палку. После этого при пониженном уровне сахара в крови мальчика пес ложится на пол, при повышенном — поднимает лапу вверх.

Джедай спасает жизнь Люку уже более трёх лет.

источник

Люди не любят смотреть глаза в глаза. Почему же мы отводим взгляд? Как часто мы это делаем? Смотрят ли в глаза лжецы? У современной науки есть свои ответы на эти и другие вопросы.

Глаза – зеркало души

Специалисты Калифорнийского университета убеждены, что качество общения на 93% определяется невербальными средствами. Язык тела, тональность, тембр голоса и, конечно, выражение глаз – всё это помогает понять, что же на самом деле хочет сказать человек.

Другие цифры приведены в исследовании под руководством Стивена Яника и Родни Велленса из Университета Майами во Флориде: 44% внимания во время общения сосредоточено именно на глазах и только 12% — на рте. Именно глаза являются «лакмусовой бумажкой» наших эмоций: в них отражается страх, разочарование, горечь, радость… Но почему же тогда мы так часто отводим глаза?

Попытка сосредоточиться

Психологи Фиона Фелпс и Гвинет Доэрти Снеддон в своей работе «Взгляд-отвращение» попытались определить зависимость продолжительности взгляда от способа получения информации и уровня ее сложности. Они провели эксперимент, в котором двум группам 8-летних детей задавали легкие и трудные вопросы, при этом первые получали информацию по принципу «лицом к лицу», а вторые – через видеомонитор.

Оказалось, что чем сложнее был вопрос, тем чаще ребенок отводил глаза в попытке сосредоточиться и найти ответ. Интересно, что подобная ситуация наблюдалась чаще в группах, где диалог выстраивался лицом к лицу.

Лжец? Лжец!

Существует устойчивый стереотип, что во время лжи человек не в силах смотреть собеседнику в глаза. Однако, британские психологи из Университета Портсмута уверены, что всё происходит с точностью наоборот. Говорящий неправду хочет убедиться, что его «лапша» надежно обустроилась на ваших ушах, поэтому он непрерывно следить за вашими эмоциями, пристально глядя в глаза. Но эффективно ли такое поведение?

Сила убеждения

Серия экспериментов, проводимых психологами Фрэнсисом Ченом из университета Британской Колумбии и Юлией Минсон из Школы Кеннеди Гарвардского университета, показала: чем пристальнее говорящий смотрит в глаза собеседнику, тем менее убедительными кажутся его речи. Вы никогда не замечали, что многие публичные деятели смотрят не в глаза, а чуть ниже или в переносицу? Пристальный визуальный контакт нередко может быть расценен как явная попытка навязать свою точку зрения.

Один на один

Британские ученые из Университета Портсмута также доказали, что люди дольше смотрят в глаза собеседнику, если находятся с ним один на один, — в среднем 7-10 секунд. Это время сокращается до 3-5 секунд, если общение происходит в группах.

Треугольник флирта

Улыбка, подмигивание, долгий взгляд прямо в глаза… Подобное поведение расценивается в современном обществе как попытка флирта. Вероятно, многие из нас избегают продолжительного зрительного контакта именно по этой причине. Вдруг человек подумает что-то не то?

Коммуникационный консультант Сьюзен Рабин в своей книге «101 способ флирта» подтверждает этот стереотип: долгий зрительный контакт чрезвычайно важен для флирта, при этом мужчины и женщины используют различные «техники». Если представители сильной половины человечества предпочитают прямой взгляд, который они на подсознательном уровне считают проявлением силы и мужества, то женщины «скользят» взглядом по так называемому «треугольнику флирта»: дама сначала визуально изучает весь «объект», если же «тест» пройден испытуемым успешно, взгляд «упирается» в глаза.

Причина в несчастьях

Доктор Питер Хилс, преподающий психологию в Университете Англия Раскин, в соавторстве с доктором Майклом Льюисом из Университета Кардиффа опубликовали статью, в которой говорится, что зрительного контакта стараются избегать несчастные люди. Они скорее обратят внимание на новую прическу, красивые туфли или аромат духов. Возможно, это происходит потому, что страдающему человеку не хочется погружаться в истинное эмоциональное состояние собеседника. У него и своих проблем «выше крыши»!

Визуал, аудиал или кинестетик?

Нейро-лингвисты предлагают своё объяснение. Любит ли человек заглядывать в глаза или старается побыстрее отвести взгляд – это зависит от способа его мышления. Визуалы мыслят при помощи зрительных образов, поэтому для них так необходимо фокусировать взгляд на глазах, чтобы «прочесть» недостающую информацию.

Для аудиалов важны звуки, — они, скорее, будут слушать тембр и интонации голоса, глядя куда-то в сторону. Кинестетики, опирающиеся на интуицию и тактильные ощущения, во время общения стараются прикоснуться к собеседнику, обнять, пожать руку, при этом смотрят они обычно вниз.

Агрессия, или Что ему нужно?

Социальный психолог Джулия А.Минсон убеждена, что визуальный контакт, с одной стороны, весьма интимный процесс, с другой – он может отражать желание одного человека доминировать над другим.

«Животные никогда не будут смотреть друг другу глаза, — говорит Джулия, — если не собираются затем бороться за превосходство». Действительно, пристально разглядывающий вас человек рождает чувство беспокойства и массу вопросов.

Если это незнакомец в общественном транспорте или на безлюдной остановке, то сразу возникает вопрос: «Что ему нужно?» Нервозность может приводить к обоюдной агрессии. Если же в глаза пристально смотрит коллега, хороший приятель или милая продавщица в супермаркете, хочется быстрее взглянуть на себя в зеркало и проверить, не прилипла ли к зубам петрушка во время обеда или не потекла ли тушь. Каждый из нас испытывал подобные чувства неловкости, поэтому часто мы предпочитаем побыстрее отвести взгляд.

источник

В Германии, в городе Галле живёт необычный и один из самых удивительных людей на планете, зовут его Яков Циперович. Суть его истории такова: в 1979 году в результате отравления этот человек пережил состояние клинической смерти. Клиническая смерть длилась один час или около того, что само по себе абсолютно невозможно, ведь клетки коры головного мозга погибают через 3-5 минут после остановки сердца, но самое интересное не это, а то, что очнувшись через неделю после случившегося, этот человек потерял способность спать — и не только спать, он не мог даже прилечь. Стоило ему только принять горизонтальное положение, как какая-то сила буквально подбрасывала его вверх, и это продолжалось 16 лет. И все эти 16 лет он находился в состоянии абсолютной бессонницы, что, с точки зрения медицины и вообще всех наших знаний о человеке, — невозможно. В 1995 году он начал занятия йогой, и при помощи медитаций и других восточных практик ему удалось заставить свой организм принимать горизонтальное положение, но не более чем на 2-3 часа. Но самое необычное во всей этой истории то, что все эти годы этот человек абсолютно не изменяется внешне. Сейчас ему 51 год, но больше 25 ему дать невозможно, и это наводит на определённые размышления. Но самое главное после пережитой клинической смерти температура его тела не поднимается выше 34 градусов. Многие специалисты считают, что это и есть причина его молодости. К сожалению, немецкая наука, так же как и российская, на 100% не может сказать по этому поводу ничего.

источник