человек

Как известно, доброе слово и кошке приятно! Что уж говорить о женщине! Автор этого фотосета запечатлел женщин до и после того, как они услышали сакраментальную фразу: «Вы красивы!» Смотрите, и не забывайте делать дамам комплименты.

1. Мисс Добродушие

Женщина растрогана до слез.

2. Смех-лучшее лекарство

Пожилая дама в шляпе с морщинками на лице.

3. Застенчивая улыбка

Скромная улыбка девушки в национальных одеждах.

4. Взрыв эмоций

Улыбка, подаренная миру и людям.

5. Заразительный смех

Невозможно удержаться от счастливой улыбки.

6. Душевный порыв

Беззаботная пожилая женщина с веселым настроением.

7. Кокетливый взгляд

Счастливая улыбка.

Реклама

8. Сдержанная улыбка

Женщина сдерживающая эмоции и чувства.

9. Шквал эмоций

Положительные эмоции вызывают появление гормона эндорфин или гормона счастья.

10. От улыбки станет всем светлей

Женщина преклонного возраста с положительной энергией.

11. Мама и дитя

Счастливая мама с искорками в глазах.

12. Туземка за работой

Уроженка острова занимается гончарным делом.

13. Смех от души

Искренняя и добродушная улыбка женщины.

14. Веселое настроение

Молодая девушка отдыхает в гамаке после работы.

Источник:

7 марта 1960 года американский авианосец спас советских моряков, 49 дней дрейфовавших в океане без еды и воды. В невыносимых условиях, с которыми не совладать и опытным морякам, молодым солдатам удалось сохранить лицо и стать героями.

Рискованная попытка

Если прослушать историю об океанском дрейфе 1960 года, не вдаваясь в подробности, то создается впечатление, что четыре молодых моряка с самого начала оказались на совершенно неуправляемой барже в открытом море. Однако это не так. Первое время, судно было на ходу, но из-за разбушевавшейся стихии матросы просто не рисковали приближаться к берегу – корабль бы разнесло в клочья. Тем не менее, после девяти часов непрерывной борьбы со штормом, топливо начало подходить к концу. Держаться на безопасно-удаленном расстоянии они больше не могли. Решили рискнуть – выброситься на берег, то есть совершить сложнейший морской маневр, в ходе которого судно гарантированно погибает. Но неудачно – баржа осталась на плаву, получив пробоину. Пришлось в штормовую погоду, в 18-ти градусный мороз ее заделывать. К отсутствию топлива добавилась еще и течь.

Течение смерти

Судно все дальше уносило от Курильских островов на юго-восток, где баржу подхватило теплое течение Куросио, которое японские рыбаки кличут «течением смерти»: «Еще несколько веков назад было замечено, что иногда японские рыбаки, уйдя даже в тихую погоду на промысел, не возвращались домой. Подхваченные мощными потоками Куросио восточнее островов Рюкю, где его скорость достигает 78 миль в сутки, их уносило в Тихий океан», — писал российский моряк Скрягин.

В скорости Куросио заключалась и другая опасность – в нем не водилось рыбы, а это грозило морякам голодной смертью: «Рыбы не поймали ни одной, хотя все время пытались этим заниматься, готовили снасти из подручного материала, что нашли на борту. Потом узнали, что никакой живности в тех местах не водилось из-за мощного океанского течения», — вспоминал потом Асхат Зиганшин, один из участников дрейфа.

Мартин Иден и гармошка

Людей, дрейфующих в океане, убивает ни голод, ни жажда, а страх – паника, переходящая в безумие. «Ужас овладевает человеком, который затерян в бескрайном водном пространстве. В прошлую войну многие моряки в одиночестве носились по океану в шлюпке или на плоту после того, как их товарищи погибли от ран или голода», — писал о таких случаях американский путешественник Вильям Вильямс. Случай с советскими моряками уникален именно тем, что им удалось сохранить себя. Несмотря на страшный голод, никто из них ни разу не покусился на долю другого. «Мы поддерживали друг друга как могли», — рассказывал потом Поплавский.

Кстати, помогали им в этом герои Джека Лондона. Когда океан бушевал особо неистово, открывали Мартина Идена. Образ этого мужественного человека придавал новые силы. Устраивали даже концерты – на барже чудом оказалась гармошка, правда, дрейф она не пережила – сварили и съели.

Праздник 23 февраля

Еще в начале дрейфа был тщательно проведен учет имеющегося провианта. На барже нашлись: ведро картошки, килограмм свиного жира, начатая и нераспечатанная банка свиной тушенки, буханка хлеба и питьевой воды в баке. В системе охлаждения была пресная вода. Пищу принимали раз в два дня. Когда съели последнюю картошину, в ход пошла кожа – ремни, ботинки, гармошка. Даже кирзовые сапоги пригодились – «варили их в океанской воде, чтобы выварился гуталин, потом резали на кусочки, бросали в печку, где они превращались в нечто похожее на древесный уголь и это ели…Кусочки варева жевали, намазав на них технический вазелин…».

Но голод голодом, а традиции святое. 23 февраля – день Советской армии матросы не могли пропустить, а ведь шел уже второй месяц их «блуждания»: «Никогда не забыть нам 23 февраля. День Советской Армии. Мы решили отметить его обедом. Решить-то решили, а отмечать нечем! Можно было в последний раз сварить «суп». Но Зиганшин сказал: «Суп мы варили вчера. Давайте растянем праздник. Давайте покурим, а пообедаем завтра». Мы согласились. Зиганшин скрутил цигарку, и мы по очереди покурили. Это был наш последний табак».

«Ловушка в квадрате»

Так почему же моряков так долго не могли найти ни советские, ни иностранные суда, ведь они дрейфовали в океане целых 49 дней. Неужели их сочли погибшими сразу после шторма, и никто из части даже не попытался найти их?

На самом деле нет. Спасательные экспедиции были предприняты еще во время шторма, когда удалось вызволить из лап стихии другие унесенные корабли. Но когда баржу Т-36 унесло в открытый океан, поиски прекратились. Почему?

На судне, помимо еды потерпевшие бедствие матросы нашли номер газеты «Красная звезда», в которой рассказывалось о планируемых испытаниях советских ракет именно в тех краях, куда уносили их воды Куросио. Они попали в квадрат, который до 1 марта 1960 года был запрещен для судоходства. На дворе стоял январь…

Долгое время их единственными спутниками оставались акулы. Тем не менее, матросам повезло. Волею случая их отнесло прочь от безлюдных вод, в сторону судоходных путей. Но они с отчаянием проводили несколько уплывающих вдаль кораблей, перед тем, как их заметили американские вертолеты.

Идеология холодной войны

Когда 6 марта над баржей зашумели лопасти вертолета, матросы уже были на грани истощения. Но даже несмотря на это, они побоялись сразу принять помощь американцев – шел 60-й год, разгар холодной войны. «Я услышал шум и вышел посмотреть. Оказалось, над нами был вертолет. Мы еще не понимали, кто это, но попытались объяснить, что нам нужны продукты, топливо и карта. Мы могли пойти своим ходом», — рассказывает Зиганшин. Ответа не последовало, авианосец уплывал, унося с собой последнюю надежду на спасение.

Но на следующий день, корабль вернулся, и изнеможенные матросы услышали на ломаном русском: «Помощь нужна?»

На авианосце матросам понадобилось какое-то время, чтобы восстановиться и прийти в себя. Вместе с вернувшимися силами пришло и осознание: ««Мать честная! Мы же на американском авианосце!» Вдруг дезертирами объявят? Или, того хуже, предателями.

Эта тревога не оставляла их еще год после чудесного спасения. Зиганшин вспоминал потом, что даже когда вернулся в свою часть на Курилы, долго не верил, что все закончится без последствий. Ведь еще когда американский авианосец доставил группу в Сан-Франциско, им позвонил журналист из «Правды» и намекнул, как бы не сболтнули они чего лишнего. А во время дрейфа к семьям пропавших приходили на обыск – искали дезертиров! Но на Родине, их встретили как героев, а в Сызрани именем Асхата даже улицу назвали.

Популярнее «битлов»

Возращение команды, которую считали погибшей, было триумфальным. После удивительного кругосветного путешествия – Курилы, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Париж, в Москве их ждала торжественная встреча: толпы людей, поздравления, цветы. Еще до возвращения советские газеты успели в самых ярких красках рассказать о героическом дрейфе и человеческом благородстве. В СССР матросы стали популярнее «битлов». По радио шли передачи, про них снимали фильмы. Владимир Высоцкий посвятил им один из своих рок-н-рольных хитов: «Зиганшин-буги, Зиганшин-рок, Зиганшин съел свой сапог».

Они стали звездами. Их осаждали толпы поклонниц. Асхат вспоминал: по двести-триста писем в день приходило. Девушки жаждали более близкого знакомства с храбрым моряком. Предлагали даже жениться. Некоторые завлекали приданным: «квартирой, машиной», а у кого-то, напротив, был корыстный интерес. Вспоминали о ключе от Сан-Франциско, который преподнес героям мэр города, спрашивали из золота ли, сколько весит. «Они не знали, что ключ только так называют, на самом деле он из прессованного картона», — смеялся потом Зиганшин.

источник

Интервью с советским учёным Ясоном Бадридзе

Ясон Бадридзе — культовая фигура среди ученых-этологов. Несколько лет он прожил в стае волков и передал обоим видам важные знания друг о друге. Людям он рассказал о культуре зверей. Волков научил избегать человека и домашний скот. Его рассказы похожи на сказку, потому что Ясон спускается в те пласты сознания, в которых были созданы древние мифы и в которых люди и звери еще умели слышать друг друга.

Любая история имеет начало, и начало этой было положено в Грузии, в Боржомском ущелье, где протекает река Кура. Нашему герою было тогда всего четыре года, и отец взял его осенью с собой, чтобы вместе услышать рев оленя. Прекрасная, надо сказать, традиция: изучать жизнь и природу не только по учебникам. Тогда, в лесу в Боржомском ущелье, мальчик услышал не только оленей, но и другой звук — страшный и притягательный одновременно.

— Так я первый раз услышал вой волка. Это было что-то потрясающее! Все в душе перевернуло и, судя по всему, как-то там запечатлелось. Поэтому когда встал вопрос, чем в жизни заниматься, это впечатление стало решающим, и я выбрал волков.

Так Ясон Константинович стал этологом — учёным, исследующим все виды врожденного поведения животных, проще говоря — инстинкты. В его случае — инстинкты волков. Начиная как экспериментатор, он довольно быстро осознал, что изучает механизмы явления, смысла которого наука не понимает. Не понимает по одной простой причине: жизнь волков в природе на тот момент была практически неизвестна. Что же делать? Ответ пришел сам собой: пожить с волчьей стаей и все увидеть своими глазами. И ученый вновь отправился все в то же Боржомское ущелье.

Скажу честно: все, что происходило дальше, для меня до сих пор остается где-то на границе сказки и реальности. Нужно было найти семью волков и войти к ней в доверие. Для этого были изучены основные тропы, по которым ходили волки. На них ученый выкладывал куски простыней, которые до этого носил на себе, чтобы пропитать их своим запахом. Оказывается, волки очень боятся нового и в то же время стремятся это новое исследовать. Поэтому, видя на тропе куски ярко-белой материи, они вначале обходили их издалека, но день ото дня подходили все ближе и, наконец, начали их рвать на части. После это Ясон Константинович начал к этим кускам материи подкладывать куски мяса, тоже пахнущие им. Когда волки начали подбирать эти куски, это означало, что они привыкли к его запаху.

На это знакомство у Ясона ушло 4 месяца.

За это время были изучены все тропы, место дневки, но самих волков он ещё не видел. Зверь всегда видит человека раньше, чем человек зверя, и покажется только тогда, когда сам сочтет нужным. В какой-то момент Ясон Константинович почувствовал, что время встречи пришло, и не ушёл от тропы, как обычно, а остался их ждать. И волки вышли: матерый и волчица. Самка остановилась, а матерый пошел прямо на него. Человек был без оружия, и волк это прекрасно знал.

— Метров до пяти подошёл и смотрит мне в глаза. Я это состояние до сих пор помню, когда даже языком ворочать не можешь… Он так стоял и смотрел, как будто проверял меня. Потом рявкнул, развернулся и спокойно ушел на тропу. И после этого я уже смог ходить с ними.

После первой встречи он стал сопровождать волков на расстоянии — метрах в пятидесяти-ста за ними. Пригодились спортивная подготовка и занятия акробатикой, давшие хорошую физическую форму, но все равно не всегда легко было успевать.

Первое время волки словно и не замечали его вовсе, никак не реагировали на его присутствие. Так продолжалось до тех пор, пока вожак стаи однажды ночью не пометил его, совершив тем самым своеобразный ритуал принятия в стаю.

Ясон Константинович провел в стае около двух лет и сумел досконально изучить жизнь волков. Как они проводят время, как охотятся, как воспитывают щенков. Самое удивительное, что это изучение происходило в прямом смысле на своем опыте — он принимал самое непосредственное участие в их жизни. Абсолютно во всем, включая даже… охоту. Перед началом охоты старый волк садился и подзывал всех остальных. Они терлись носами, смотрели друг другу в глаза, как будто беззвучно планировали предстоящую охоту.

— А как Вы понимали, что Вам необходимо делать? Как договаривались с ними?

— Об этом я, к сожалению, не могу в серьезной научной статье писать, несмотря на то что проводил эксперименты. Но, судя по всему, — это я говорю о моем ощущении просто, — когда перед загоном звери так останавливаются, смотрят друг другу в глаза, взгляд во взгляд, то что-то передается, и после этого они расходятся. У меня это пришло не сразу, только тогда, когда они уже привыкли ко мне. Я почему-то бежал туда, куда… ну, абсолютно неосознанно бежал туда, куда надо. И получалось то, что надо. Но когда у нас все барьеры пропали, у меня это тоже появилось. Вот я выхожу с ними на охоту, матерый разворачивается, в глаза смотрит — и я бегу куда надо. А потом оказывается, что я правильно пошел и закрыл тропинку оленю.

Прожив почти два года в волчьей стае и досконально изучив повадки зверей, Ясон Бадридзе развеивает многие мифы о волках, в частности, об их кровожадности. Оказывается, в естественной среде волк никогда не убивает из-за агрессии, из ненависти. Только на охоте и только ради собственного пропитания. Более того, если кто-то из членов стаи начинает проявлять агрессию, он рискует, что вожак изгонит его из стаи. А это означает быть обреченным на одиночество и скорую гибель. Кровожадность волкам во многом приписана человеком, хотя тому же человеку, как выясняется, самому есть чему поучиться у волков.

— Какое самое яркое воспоминание от жизни с волками у Вас осталось?

— Самое яркое впечатление с чисто эмоциональной точки зрения — конечно, когда они меня спасли от медведя. Мы с охоты возвращались, я еле на ногах стоял, потому что одиннадцать часов беспрерывной беготни. И вот на обратном пути захотелось просто присесть. Был валун, теплый такой, нагретый в течение дня на солнышке. И когда я подошел к этому валуну, я увидел, как медведь рядом на дыбы встал. Видно, он тоже уставший был, присел отдохнуть. А расстояние между нами было — ему только лапы вытянуть. Судя по всему, я там вскрикнул или закричал — не знаю, что там было, не помню уже. И в какой-то момент увидел, что матёрые — и самец, и самка — атаковали медведя и напугали его, он просто сбежал. Это, конечно, самый важный момент в моей жизни, в жизни с волками. Во-первых, надо знать, что волки во всех возможных случаях избегают медведя. И даже щенков своих обучают этому. А тут они атаковали. В жизни не часто можно увидеть альтруистическое поведение, но когда такое поведение вам демонстрируют животные, то это же вообще потрясающе!

— Это означает, что Вы для них были небезразличны?

— Да, безусловно, безусловно. Альтруизм почему-то приписывают только человеку. Альтруизм — это поведение, при котором, несмотря на возможный вред индивиду, он все равно действует. Понимаете, вообще-то все виды поведения, вообще всё поведение без потребности — физиологической и психологической — не может существовать. В данном случае потребность — это спасти ближнего. Ни животное, ни человек не думают, какие последствия будут. Когда человек кидается в огонь, спасая своих детей, за своими ближними, он же не думает, что он может сгореть в этом огне, он думает, каким образом ему спасти. Это ему надо, без этого он не может. Это такая психологическая потребность. Так что я более чем уверен, что волки не думали о том, что медведь может меня убить. Это просто опасность, и они делали то, что могло отвести эту опасность, реализуя тем самым свою психологическую потребность.

Ясон Константинович говорит, что научился у волков искренности. Ведь волки никогда не обманывают и не скрывают своих намерений. Когда волк выслеживает потенциальную жертву, то он делает это из своей природной потребности, а не из желания её обмануть, — этим он очень сильно отличается от многих из людей, способных идти на обман ради достижения цели.

Мне показалось, что он стал хорошим учеником. Во время нашей беседы я несколько раз ловил себя на ощущении, что вокруг стало чище и светлее, и прекрасный мир природы словно проговаривает через этого пожилого жизнерадостного человека.

***

Через девять лет после того, как была выпущена в лес последняя группа зверей, Ясон Константинович неожиданно встретил в лесу знакомый след.

— Я поехал туда по своим делам, ходил по лесу – и увидел какой-то знакомый след. Сначала даже не понял, почему знакомый, а там фаланги одной не было. Я понял, что это мои звери. Почти неделю ходил, вабил. И, в конце концов, они вышли, двое волков. Им уже по тринадцать лет было, седые, зубы стерты. Я почти уверен, что они уже не могли охотиться на косулю, наверно, зайцами и грызунами питались. Судя по всему, они уже дня два за мной наблюдали, ходили вокруг. Вышли, уставились, и так смотрели-смотрели — а потом начали играть, как щенки. Как они играли, визжали! Таким счастливым я никогда не был.

источник

Мёд — один из самых полезных продуктов. Это то, что сегодня модно называть «суперфуд». В его состав входит около 300 веществ, среди которых 23 аминокислоты и более 40 микроэлементов, но даже мёд может быть опасен.

Топливо для мозга

Ученые и медики единодушно говорят о положительном влиянии мёда на работу мозга. При регулярном употреблении этого продукта убыстряется реакция и способность к запоминанию у взрослых людей, а у детей и подростков повышается уровень успеваемости. Принимая перед сном по одной чайной ложке мёда, человек сможет быстрее восстанавливать функции мозга.

Фруктоза, содержащаяся в мёде способна накапливаться в печени, что, по мнению врачей, равносильно «топливному запасу», который, расходуясь, постепенно подпитывает мозг.

Но в мёде есть и другие чрезвычайно полезные для мозга составляющие – железо и холин. Железо стимулирует работу биологически активных веществ, которые необходимы для синтеза белка. Действие холина в первую очередь проявляется в тех областях мозга, которые отвечают за краткосрочную память. Впрочем, с возрастом способность организма усваивать холин падает, а вместе с этим уменьшается и количество нервных клеток. Как следствие – усиливающаяся забывчивость и рассеянность.

Бальзам для тела

Древние египтяне использовали мёд для бальзамирования умерших, древнегреческие атлеты обмазывали себя мёдом, рассчитывая увеличить свою силу, а тибетцы открыли миру целебные свойства медового массажа. Сегодня использование мёда как косметического средства довольно популярно.

Врачи уверяют, что медовый массаж способен не только оздоровить организм, но и омолодить его. Это становится возможным благодаря огромному количеству полезных веществ, входящих в состава мёда. У наружного применения мёда есть одно заметное преимущество перед его внутренним употреблением: он быстро впитывается, тем самым освобождая организм от лишней нагрузки по усвоению продукта.

При массаже мёд «вытягивает» из организма шлаки, накопившиеся там за длительное время, причем эффективность процесса гораздо выше, чем у многих косметических препаратов. Более того, доказано, что мёд воздействует не только на кожный покров, но и на внутренние органы.

Однако следует знать, что при медовом массаже нужно обязательно учитывать индивидуальные особенности организма и наличие хронических заболеваний. Так при сердечнососудистых заболеваниях медовый массаж не следует делать для ног, а при повышенной температуре, аллергии и злокачественных опухолях он и вовсе противопоказан.

Заменитель сахара

Диетологи рекомендуют использовать мёд как натуральный подсластитель. Нужно отметить, что благодаря высокому содержанию фруктозы мёд гораздо слаще и калорийнее столового сахара. Если чайная ложка сахара содержит примерно 15 калорий, то мёда – 22 калории.

Но здесь нужно учитывать такое понятие как гликемический индекс (ГИ): чем он выше, тем больше шансов получить лишние килограммы. У мёда ГИ равен 55 против 61 у сахара.

Еще одно преимущество мёда перед сахаром в том, что в производстве последнего разрушаются органичные кислоты, белок, азотные элементы и энзимы, в то время как у мёда все полезные вещества сохранены.

Спортивное питание

Благодаря высокому содержанию углеводов (80 г. на 100 г. продукта) и почти 100% усваиваемости мёд является эффективным энергетиком. Его рекомендуют употреблять тем, кто придерживается спортивного питания. Иногда мёд используют в составе различных энергетических коктейлей.

Эксперименты в одном из канадских спортивных колледжей показали, что при беге на короткие дистанции наибольший эффект давало употребление двух столовых ложек мёда за 30 минут до начала соревнований. При исключении мёда из рациона спортсменов наблюдалось заметное снижение уровня активности и результатов.

В стоматологии

Американская Академия общей стоматологии недавно опубликовала свои выводы относительно антикариесного эффекта мёда. Испытуемым давали по 0,5 г. мёда и просили распределить его по всей ротовой полости, подержать 4 минуты и прополоскать. Затем сравнили образцы слюны, взятые до и после эксперимента. Выяснилось, что после полоскания количество бактерий, вызывающих кариес уменьшилось примерно на 70%.

Естественный пребиотик

Сегодня медицина на основании клинических испытаний все чаще говорит о важности бифидобактерий для желудочно-кишечного тракта. Чтобы увеличить количество полезных бактерий в рацион необходимо включать пребиотики. Один из таких пребиотиков – олигосахариды – входят в состав мёда.

Исследования кафедры пищевой науки и питания Мичиганского университета показали, что мёд способствует росту, активности и жизнеспособности бифидобактерий в не меньшей степени, чем искусственные олигосахариды, применяемые в производстве ферментированных молочных продуктов.

Антибактериальные свойства

Известно, что мёд может сохранять свои полезные качества на протяжении столетий. Даже находящийся в открытых сосудах продукт не плесневеет. Причина в том, что мёд обладает абсолютной стерильностью, которую обеспечивает антибиотическое вещество – ингибин, содержащееся в натуральном пчелином продукте.

Нидерландские ученые выяснили, что в пчелином мёде содержится еще одно уникальное вещество – белок дефенсин-1, уничтожающее бактерии. Такая особенность мёда позволила еще с древности использовать его для лечения порезов, ожогов и гнойных ран. Также при нанесении на поврежденные участки кожи мёд оказывает успокаивающее действие.

По сей день натуральный мёд является лучшим природным антибиотиком. По мнению американского доктора Сьюзен Мешвиц, мёд борется с инфекциями на нескольких уровнях, что препятствует появлению бактерий, устойчивых к антибиотикам.

Одним из результатов воздействия мёда на организм является эффект осмоса, при котором вода вытягивается из клеток бактерий. Возбудители таким образом обезвоживаются и погибают. Мёд также расщепляет бактерии: создавая слизистые биопленки, он нарушает процесс коммуникации между возбудителями. Лишенные связи бактерии уже не способны выделять токсины.

Сьюзен Мешвиц заявляет об успешности применения мёда в борьбе с такими бактериями как стафилококк золотистый (лат. Staphylococcus aureus) и синегнойная палочка (лат. Pseudomonas aeruginosa).

Мёд и корица

За последнее время ученые многих стран выявили высокую эффективность использования мёда в сочетании с корицей. В качестве эксперимента в некоторых домах престарелых США и Канады постояльцам регулярно давали смесь мёда с корицей, после чего обследовали испытуемых: результат показал, что артерии и вены тех пожилых людей, кто употреблял данный продукт стали гораздо чище, а сердце значительно улучшило свою деятельность.

Смесь мёда и корицы помогает при таком недуге как артриты. В одном из исследований, проводимых Копенгагенским университетом была доказана эффективность этого средства. В ходе эксперимента 73 человека из 200 оказались полностью избавлены от боли. Одна столовая ложка мёда и половина чайной ложки корицы перед завтраком, по мнению датских ученых, поможет значительно уменьшить или вовсе устранить болевые ощущения в суставах.

Еще более сенсационными результатами поделились ученые из Японии и Австралии. Они заявили, что с помощью употребления в течение одного месяца смеси натурального мёда и порошка корицы некоторые больные излечились от рака желудка.

Токсичный мёд

При кажущейся безвредности мёд собранный с цветков некоторых растений – олеандра, рододендрона, горного лавра, кальмии, азалии – может обладать токсичностью. Симптоматика отравления мёдом чаще всего проявляется в головокружении, тошноте, слабости, обильном потоотделении – вплоть до потери сознания.

Турецкий врач Угур Тюрк обратил внимание на то, что употребление мёда произведенного из нектара растений Rhododendron luteum и Rhododendron ponticum может привести к нарушениям работы сердца. Токсин входящий в состав такого мёда способствует сбоям в химических процессах организма, одним из последствий которых является аритмия. Тюрк советует употреблять черноморский мёд «малыми порциями и с особой осторожностью».

Еще более опасным может быть новозеландский мёд, собранный с цветков кустарника Coriaria Arborea. Яд тутин, который попадает из растений в пчелиный продукт может повлечь за собой как органические расстройства – рвоту и судороги, так и психические нарушения – бред и ступор.

Считается, что переработка мёда путем его смешивания разбавляет токсины, впрочем научно это пока не подтверждено.

источник

В СССР не могло быть культа богатства, зато был культ вещей. Фетишизм советского гражданина вмещал в себя широкий спектр пристрастий – от броских ковров до норковых шапок.

Ковер

Ковер в советской квартире выполнял срезу несколько важных функций. С одной стороны, он символизировал высокий социальный статус хозяина квартиры, с другой – помогал улучшить звуко- и теплоизоляцию квартиры. Лучшими коврами считались туркменские, азербайджанские, грузинские, армянские и дагестанские.

Слоники

Считалось, что семь слоников «мал мала меньше», выстроившихся где-нибудь на полке серванта, приносят дому счастье и удачу. Их делали из разных материалов, но самыми популярными были керамика и мрамор. Когда слоники пропадали в руки ребенку, чаще всего дело заканчивалось приклеиванием отбитого хобота на место.

Люстра из богемского стекла

Сервиз из чешского стекла был почти в каждом доме, его доставали только по праздникам. Но шиком считался не чешский хрусталь на столе, а люстра из богемского стекла. Она являлась показателем высокого статуса семьи, раз в полгода ее снимали и тщательно промывали от пыли, после чего возвращали на прежнее место.

Холодильник «Минск»

В 1962 году Минский завод выпустил свой первый холодильник «Минск-1». По сравнению со своими пузатыми и массивными предшественниками, «Минск-1» казался стройным и высоким красавцем. К 1970-м годам Минский завод стал выпускать двухкамерные холодильники. Главным конкурентом «Минска» был холодильник «ЗИЛ».

Духи «Клима»

Духи в СССР не были редкостью, женщины любили хорошие ароматы и пользовались ими в повседневной жизни. Но французские духи «Climat» считались не только признаком хорошего вкуса, но и высокого благосостояния. Один флакон таких духов стоил не менее 25 рублей, что составляло примерно четвертую часть среднестатистической зарплаты.

Финская сантехника

Каждой советской семье хотелось иметь дома сантехнику из Финляндии. Причин у ее популярности было две. Во-первых, она была доступна отечественному потребителю. Во-вторых, у финской сантехники было одно маленькое преимущество над отечественной. Помимо качества, финская сантехника была еще и красивой.

Большой цветной телевизор

«В наше время главное украшение стола что?<…>Телевизор!» — говорил почтальон Печкин. И был совершенно прав. В каждой правильной советской квартире должен был быть телевизор. Желательно – цветной. Желательно – два, один в гостиной, а другой, поменьше, на кухне. Если нельзя было достать импортный Sony или Philips, то лучшим вариантом был «Рубин-714», самый массовый цветной телевизор времен СССР.

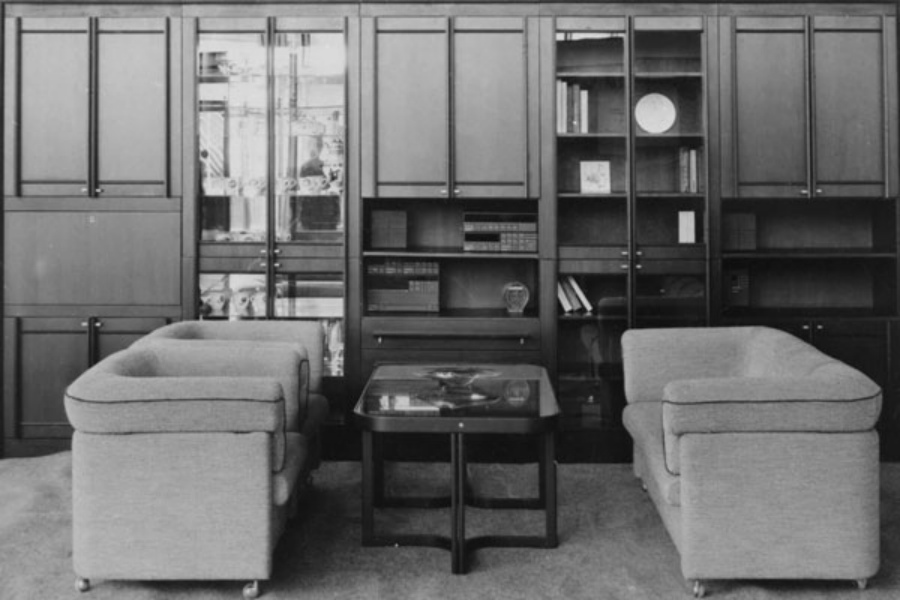

Югославская «стенка»

Шкаф-стенка был атрибутом почти каждого семейства в СССР. Стенку умудрялись встроить даже в самую маленькую квартиру, поскольку иметь югославскую мебель в доме было очень престижно. За ней или стояли в очередях, или покупали у спекулянтов по более высокой цене. Причины популярности были вполне объективными — качество югославских «стенок» было очень высокое.

Пылесос «Тайфун»

Пылесосы «Тайфун» пользовались большой популярностью в Советском Союзе. Они были невероятно мощными, если в квартире включался такой аппарат, то экран телевизора покрывался помехами, а радио начинало заикаться. Если «Тайфун» что-то засасывал, то засасывал. Не удивительно, что дожившие до наших дней пылесосы все еще используют для уборки, но теперь уже строительного мусора.

Отдельная квартира

Получить отдельную квартиру – было большим успехом в СССР. В очередях на квартиру стояли годами, живя при этом или в тесных коммуналках, или в семейных общежитиях, или одной квартире с многочисленными родственниками.

Виниловый проигрыватель

Достать хороший виниловый проигрыватель в СССР было непросто. Конечно, в Союзе выпускались проигрыватели, но многие из них «запиливали» пластинки. Даже «Вега-106», польская начинка в отечественной упаковке, сильно уступала зарубежным аналогам. Поэтому раздобыть настоящий Philips было шиком и удачей.

Автомобиль

В СССР машина была далеко не у каждого. Наличие собственного автомобиля говорило о состоятельности человека, а марка машины позволяла определить степень его дохода. Одно дело – владелец «Запорожца» или старой «Победы», другое – нового «Жигуля». Самым престижным было владеть иномаркой, которую покупали с рук за большие деньги.

Ювелирные украшения

Золотые серьги и кольца, броши с драгоценными камнями и браслеты были предметом роскоши. Стоили ювелирные украшения дорого, но при этом имелись в каждом доме – на них копили, их доставали и, в итоге, передавали по наследству. Тогда же стала популярна услуга распиливания колец — это стоило гораздо дешевле, чем приобрести новое на более широкий палец.

Норковая шапка

В 80-е годы прошлого века в СССР пошла мода на норковые шапки. Они были безумно популярны, но были далеко не всем по карману. Одна такая шапка могла стоить почти две среднестатистические зарплаты, поэтому появились воры-шапочники. Они похищали норковые шапки и перепродавали их. В результате к шапкам стали пришивать специальные резинки, которые не позволяли сорвать головной убор и убежать.

Женские золотые часы

Изящные женские часы «Чайка» выпускали сравнительно небольшим тиражом, достать такие было удачей. Отдельно собирали часы с золотым браслетом вместо ремешка, и такой небольшой аксессуар автоматически становился свидетельством высокого статуса женщины. Такие украшения могли позволить себе далеко не все, стоимость золотых часов могла достигать 700 советских рублей.

Птицы – символ мира и добра. Мы можем слету назвать несколько опасных животных, насекомых и даже рептилий, но вряд ли легко вспомним смертельно опасных для человека пернатых. А они есть.

Казуар

С виду эта птица совершенно безобидна, зато оригинальна и «нарядна». На самом деле, казуар внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самая опасная птица на планете. Почуяв угрозу (или просто увидев человека на территории своих владений), этот нелетающий обитатель тропических лесов Новой Гвинеи и северо-востока Австралии незамедлительно нападает.

Ноги казуаров очень сильны, а когти, подобные кинжалам, способны нанести фатальные увечья.

Характер у «птички» довольно скверный, казуар впадает в ярость без видимых на то причин.

Этот факт освещали даже среди американских и австралийских военных во время Второй мировой войны, делая акцент на том, что лучше избегать встречи с цветастым пернатым монстром. Кстати, казуаров редко содержат в зверинцах – из-за непредсказуемого нрава именно от этого существа чаще всего получали травмы работники зоопарков.

Южноамериканская гарпия

Это самый сильный в мире орел, масса тела которого достигает 9 кг. Когти огромной птицы больше и мощнее, чем у тигра и медведя, и пробить человеческий череп ей не составит труда.

Первой на человека гарпия обычно не нападает; довольствуется на обед обезьянами, ленивцами, удавами и птицами помельче.

Единственное исключение – нападение на гнездо этого мексиканского орла. Защищать единственного птенца (а выращивают эти пары птиц только одного птенчика) гарпия будет самоотверженно. На данный момент численность южноамериканских гарпий неуклонно снижается, причиной тому стало уничтожение лесов и особенности размножения крылатых хищников.

Дроздовая мухоловка

Чтобы быть смертельно опасной для человека, этой птице не пришлось отличиться большими размерами и физической силой. Дроздовая мухоловка, он же питоху двуцветный, является самой ядовитой птицей на планете. Помимо питоху, выделяют еще трехядовитых пернатых, двое из них относятся к тому же роду (P. kihocephalus и P. ferrugineus), что питоху двуцветный, а третьей стала синеголовая ифрита ковальди.

Все три «аналога» значительно уступают в степени ядовитости дроздовой мухоловке. В 1989 году орнитолог Джек Думбахер изучал птиц на территории Новой Гвинеи. Выпуская симпатичных птичек из паутины, ученый поцарапал палец. Не придав значения царапине, Джек инстинктивно сунул палец в рот и тут же ощутил, как онемели язык, рот и губы.

Впоследствии удалось выяснить, что в организм птицы яд попадает вместе с жуками вида Choresine pulchra, а затем постепенно накапливается в перьях и коже.

В результате своих трапез мухоловка становится опасной для других млекопитающих, хотя сама птица к яду адаптировалась. Забавно, что местные аборигены давно знали об этом качестве питоху, «величайшее открытие» орнитолога их изрядно позабавило.

Канадская казарка

Canada geese (не путать с куртками Canada Goose) – очень красивая водоплавающая птица семейства утиных. Огромная утка отличается агрессивным нравом и отчаянно защищает свою территорию.

При встречах с человеком канадские гусарки нередко наносили людям рваные раны, серьезные переломы и черепные травмы.

Федеральный ученый, специалист по дикой природе Нил Доу, провел полевые исследования и опубликовал результаты, отображающие разрушение береговой линии и уничтожение многих животных и птиц казарками. Кроме того, гуси многократно сталкивались с самолетами. В 1995 году в штате Элмендорф, Аляска, самолет ВВС США на взлете врезался в стаю казарок и разбился. Погибли 24 члена экипажа. В 2009 году пилот рейса 1549 успел провести самолет на аварийную посадку после встречи с канадскими гусарками, и пассажиры отделались легкими травмами.

Вороны

У пернатых городских жительниц нет ни яда, ни экстремальных физических способностей, зато присутствует удивительно развитый интеллект. Организованная воронья стая способна действовать как настоящая банда, по заранее обдуманной схеме.

Нередки случаи, когда вороны сообща загоняют жертву — мелких животных и голубей, под колеса транспорта, а затем оттаскивают несчастных на обочину и пируют.

Вороны могут нападать и на человека. Сообщения об их нападениях на людей то и дело появляются в прессе. Особенно в весенний период.

Чаще всего жертвами стай становятся дети и старики, причем, окружая несчастного со всех сторон, вороны способны наносить существенные травмы твердыми клювами, отвлекая внимание друг на друга.

Лондонские бегуны в парке Элтен Саунд были вынуждены менять маршрут пробежки из-за нападения ворон. Примечательно, что агрессивные птицы атаковали преимущественно белокурых людей. Причины неприязни к блондинам так и не были выяснены.

Последствия интеллекта ворон отразились и в массовых инцидентах – за один только месяц 1978 года в Китае сошли с рельсов девять поездов. Причиной послужил щебень, который вороны накладывали на рельсы.

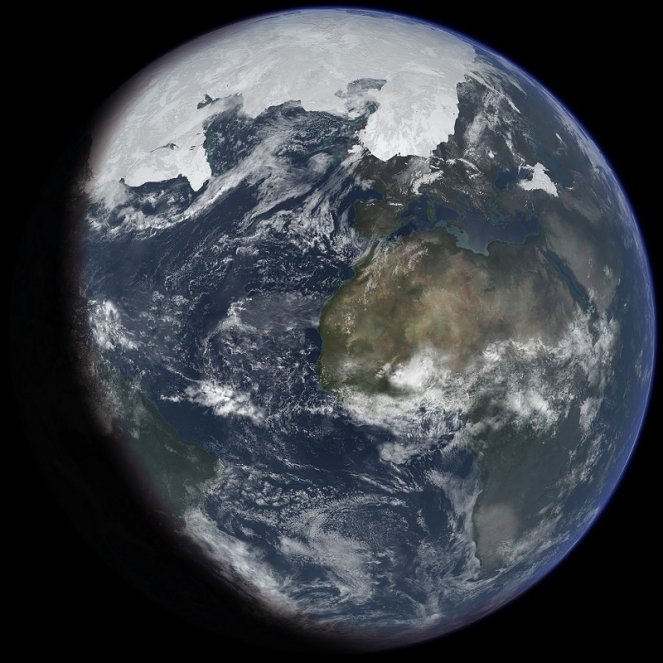

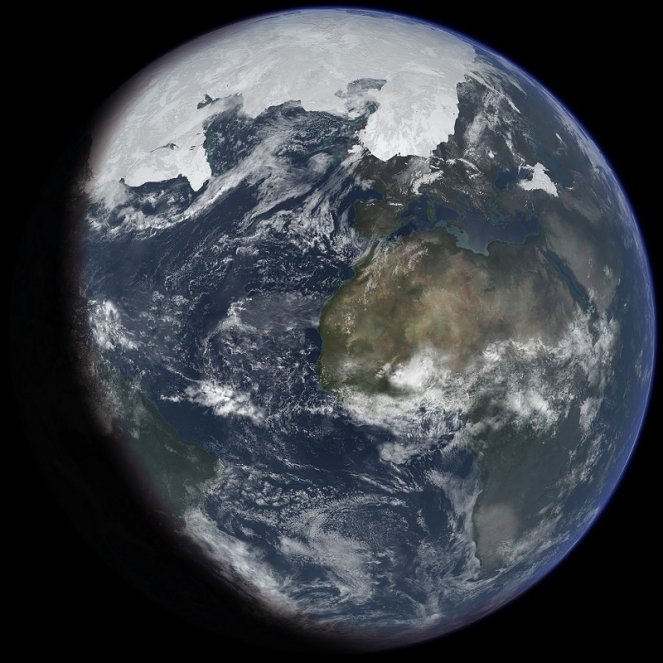

12 000 лет назад окончился последний ледниковый период. В самый суровый период оледенение грозило человеку вымиранием. Однако после схода ледника он не только выжил, но и создал цивилизацию.

Ледники в истории Земли

Последняя ледниковая эра в истории Земли – Кайнозойская. Она началась 65 миллионов лет назад и продолжается до сих пор. Современному человеку повезло: он живет в межледниковье, в один из самых теплых периодов жизни планеты. Далеко позади самая суровая ледниковая эра – позднепротерозойская.

Несмотря на глобальное потепление, ученые предсказывают наступление нового ледникового периода. И если настоящий наступит лишь через тысячелетия, то малый ледниковый период, который на 2-3 градуса снизит годовые температуры, может наступить довольно скоро.

Ледник стал настоящим испытанием человеку, заставив его изобретать средства для своего выживания.

Последний ледниковый период

Вюрмское или Вислинское оледенение началось примерно 110 000 лет назад и окончилось в десятом тысячелетии до нашей эры. Пик холодов пришелся на период 26—20 тысяч лет назад, завершающую стадию каменного века, когда ледник был наибольшим.

Малые ледниковые периоды

Даже после того, как растаяли ледники, история знала периоды заметных похолоданий и потеплений. Или, по-другому, – климатические пессимумы и оптимумы. Пессимумы иногда называют малыми ледниковыми периодами. В XIV-XIX веках, например, наступил малый ледниковый период, а на время Великого переселения народов приходился раннесредневековый пессимум.

Охота и мясная пища

Существует мнение, согласно которому предок человека был скорее падальщиком, так как не мог спонтанно занять вышестоящую экологическую нишу. А все известные орудия труда служили для разделки останков животных, которые были отобраны у хищников. Однако, вопрос о том, когда и почему человек начал охотиться до сих пор вызывает дискуссии.

В любом случае, благодаря охоте и мясной пище древний человек получал большой запас энергии, позволявший ему лучше выносить холода. Шкуры убитых животных использовались в качестве одежды, обуви и стен жилища, что увеличивало шансы выжить в суровом климате.

Прямохождение

Прямохождение появилось миллионы лет назад, и его роль была куда важнее, чем в жизни современного офисного работника. Освободив руки, человек мог заняться интенсивной постройкой жилища, производством одежды, обработкой орудий труда, добычей и сохранением огня. Прямоходящие предки свободно перемещались в открытой местности, и их жизнь уже не зависела от сбора плодов тропических деревьев. Уже миллионы лет назад они свободно передвигались на большие расстояния и добывали пищу в стоках рек.

Прямохождение сыграло коварную роль, но стало все же скорее преимуществом. Да, человек сам приходил в холодные регионы и приспосабливался к жизни в них, но в то же время мог найти как искусственные, так и природные укрытия от ледника.

Огонь

Огонь в жизни древнего человека изначально был неприятным сюрпризом, а не благом. Несмотря на это, предок человека сначала научился его «гасить», а уже позднее использовать для своих целей. Следы использования огня находят в стоянках, которым 1,5 миллиона лет. Это позволяло улучшить питание за счет приготовления белковой пищи, а также сохранять активность в ночное время. Это дополнительно увеличило время для создания условий выживания.

Климат

Кайнозойская ледниковая эра не была сплошным оледенением. Каждые 40 тысяч лет у предков людей было право на «передышку» – временные оттепели. В это время ледник отступал, а климат становился мягче. В периоды сурового климата естественными убежищами были пещеры или богатые флорой и фауной регионы. Например, юг Франции и Пиренейский полуостров служили убежищем множества ранних культур.

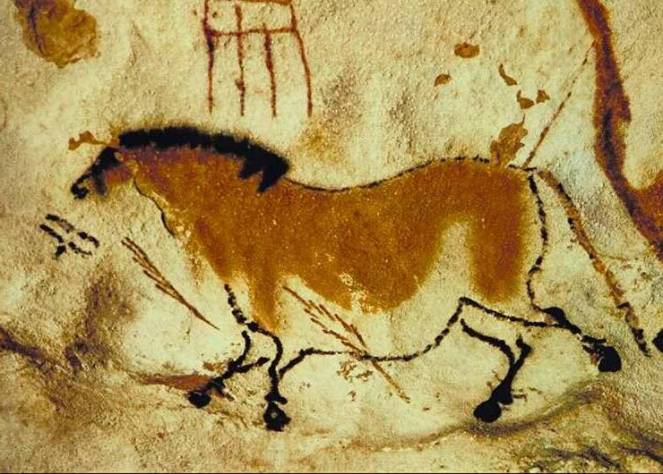

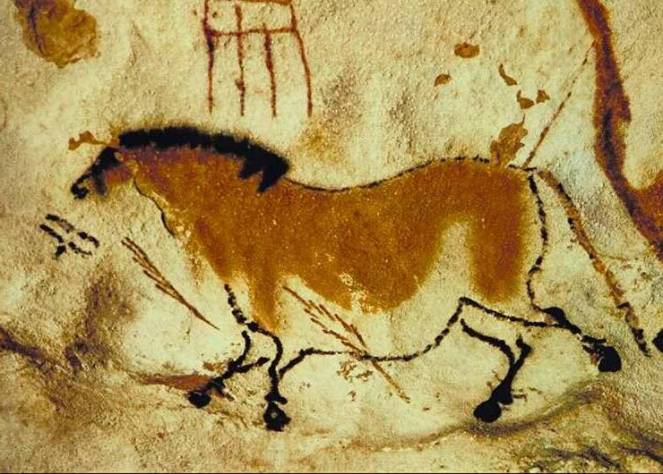

Персидский залив 20 000 лет назад представлял собой богатую лесами и травяной растительностью речную долину, поистине «допотопный» пейзаж. Здесь текли широкие реки, превосходящие по своим размерам Тигр и Ефрат в полтора раза. Сахара в отдельные периоды становилась влажной саванной. Последний раз такое произошло 9000 лет назад. Подтверждением этому могут служить наскальные рисунки, на которых изображено изобилие животных.

Фауна

Огромные ледниковые млекопитающие, например, бизон, шерстистый носорог и мамонт, стали важным и уникальным источником питания древних людей. Охота на таких больших животных требовала большой координации усилий и заметно сплотила людей. Эффективность «коллективной работы» еще не раз себя показала в строительстве стоянок и изготовлении одежды. Олени и дикие лошади у древних людей пользовались не меньшим «почетом».

Язык и общение

Язык был, пожалуй, главным лайфхаком древнего человека. Именно благодаря речи сохранялись и передавались из поколения в поколение важные технологии обработки орудий, добычи и поддержания огня, а также различные приспособления человека для повседневного выживания. Возможно на палеолитическом языке обсуждались детали охоты на крупных зверей и направления миграции.

Аллёрдское потепление

До сих пор ученые спорят: было ли вымирание мамонтов и других ледниковых животных делом рук человека или же вызвано естественными причинами – Аллёрдским потеплением и исчезновением растений кормовой базы. В результате истребления большого количества видов животных, человеку в суровых условиях грозила смерть от нехватки пищи. Известны случаи гибели целых культур одновременно с вымиранием мамонтов (например, культура Кловис в Северной Америке). Тем не менее, потепление стало важным фактором переселения людей в регионы, климат которых стал подходящим для зарождения земледелия.

источник

живущий относительно нормальной и здоровой жизнью, несмотря на отсутствие 90% мозга, заставляет учёных пересмотреть теории о биологической сущности сознания.

Несмотря на десятилетия исследований, специалисты до сих пор не могут объяснить феномен сознания — фундаментального способа, каким человек соотносится с миром. Нам известно, что это нечто формируется в головном мозге, на базе нейронов. Но каким образом сохраняется сознание, если отсутствует подавляющее большинство нейронов?

Впервые описанный в научном журнале Lancet клинический случай уже почти десять лет обсуждается в научном сообществе.

На момент поступления в клинику пациенту было 44 года, и до того момента он не делал томограммы и не знал, что у него практически отсутствует мозг. В научной статье не раскрывается личность пациента для сохранения конфиденциальности, но учёные объясняют, что большую часть своей жизни он прожил вполне нормально, даже не подозревая о своей особенности.

Сканирование мозга мужчине сделали практически случайно. Он пришёл в больницу с жалобой на слабость в левой ноге, но врач направил его на томограмму. Результаты МРТ показали, что череп мужчины практически полностью заполнен жидкостью. Остался только тонкий внешний слой с мозговым веществом, а внутренняя часть мозга практически отсутствует.

На иллюстрации слева показана томограмма мозга пациента, у которого большая часть черепа заполнена жидкостью. Для сравнения, на томограмме справа — череп обычного мозга без аномалий.

Учёные считают, что мозг пациента медленно уничтожался в течение 30 лет по мере накопления жидкости — процесс, известный как гидроцефалия (водянка головного мозга). Ему поставили такой диагноз ещё в подростковом возрасте и провели шунтирование для восстановления движения ликворной жидкости, но в 14 лет шунт убрали. С тех пор жидкость в черепе накапливалась, а мозг постепенно уничтожался.

Несмотря на это, мужчину не признали умственно отсталым. У него не очень высокий IQ 75, но это не мешало ему работать госслужащим, жениться и завести двоих детей.

Когда история необычного пациента была опубликована в научной прессе, она сразу привлекла внимание нейробиологов. Удивительно, что человек с таким анамнезом вообще оставался в живых, а уж тем более находился в сознании, нормально жил и работал.

В то же время этот случай позволил проверить некоторые теории о человеческом сознании. В прошлом учёные предполагали, что сознание может быть связано с различными специфическими областями мозга, такими как клауструм (ограда) — тонкая (толщиной около 2 мм) нерегулярная пластинка, состоящая из серого вещества и расположенная под корой больших полушарий головного мозга в глубине белого вещества. Ещё одна группа исследователей из Принстонского университета выдвигала теорию, что сознание связано со зрительной корой. Но анамнез французского пациента ставит под большое сомнение обе эти теории.

«Любая теория сознания должна быть в состоянии объяснить, почему такой человек, у которого не хватает 90% нейронов, по-прежнему демонстрирует нормальное поведение», — говорит Аксель Клиреманс (Axel Cleeremans), когнитивный психолог из Брюссельского свободного университета (Бельгия). Учёный выступил с лекцией на 20-й международной конференции по научному изучению сознания в Буэнос-Айресе в июне 2016 года.

«Сознание — это неконцептуальная теория мозга о самом себе, полученная через опыт — через обучение, взаимодействие с самим собой, с миром и другими людьми», — говорит Аксель Клиреманс. В своей научной работе учёный объясняет, что наличие сознания означает, что человек не просто обладает информацией, но ещё и знает о том факте, что он обладает информацией. Другими словами, в отличие от термометра, который показывает температуру, сознательный человек одновременно и знает температуру, и заботится об этом знании. Клиреманс заявляет, что мозг непрерывно и бессознательно обучается заново описывать собственную активность самому себе, и эти отчёты «самодиагностики» формируют основу сознательного опыта.

Другими словами, в мозге вовсе нет конкретных регионов, где «живёт» сознание.

Свою теорию Аксель Клиреманс впервые опубликовал в 2011 году. Он называет её «положением о радикальной пластичности» мозга. Этот тезис вполне соотносится с последними научными исследованиями, которые показывают необычную пластичность взрослого мозга, способного восстанавливаться после травм, «перепрограммировать» отдельные участки на новые задачи, восстанавливать сознание и полную работоспособность.

Теория Клиреманса может объяснить случай с французским мужчиной, который сохраняет сознание в отсутствие 90% нейронов. По мнению учёного, даже в этом крохотном мозге оставшиеся нейроны продолжают описывать собственную активность, так что человек отдаёт отчёт своим действиям и сохраняет сознание.

Наши знания о работе мозга увеличиваются с каждым годом. Несмотря на принцип «Ни одна система не может создать систему сложнее себя самой», мы постепенно изучаем работу центральной нервной системы и учимся воспроизводить её функции. Например, буквально несколько дней назад опубликована научная работа с описанием, как слепой мыши частично восстановили зрение с помощью наращивания ганглионарных (нервных) клеток сетчатки глаза — части нервной системы между мозгом и глазом.

В этой области происходит всё новые открытия. Правда, иногда появляется странное чувство, что чем больше мы узнаём о работе мозга, тем более сложным кажется его устройство.

источник

Малайцы называют большой палец руки старшим братом, индейцы — матерью, а сомалийцы — дедушкой. Мы каждый день ставим десятки «лайков» с поднятым вверх большим пальцем, а Сезар даже поставил ему в Париже памятник.

Важнейший из пальцев

Из всех пальцев, важнейшим для нас является именно большой. Именно благодаря наличию большого пальца человек (и человекоподобные приматы) обладает намного более развитым хватательным рефлексом, чем, например, приматы Нового Света, у которых большой палец так и не был сформирован.

Американские ученые из Университета штата Юта Дэвид Карриер и Майкл Морган провели эксперимент, в ходе которого выяснилось, что способность кисти человека (благодаря наличию большого пальца) сжиматься в кулак также защищает кости руки от повреждений во время удара. Это говорит о том, что формирование противопоставленного всем остальным большого пальца происходило не только ради улучшения моторики, но и потому, что кисти рук становились эффективным средством обороны и нападения.

За движения большого пальца отвечают более крупные участки головного мозга, чем за функциональность остальных пальцев. Более того, у большого пальца свой пульс, именно поэтому измерение пульса при помощи него не признается верным.

Ошибочное суждение

Распространенным заблуждением считается мнение о том, что граждане Древнего Рима решали, оставлять ли в живых гладиатора после схватки при помощи поднятого или опущенного большого пальца. Это ошибочное суждение возникло из-за картины Жана-Леона Жерома Pollice Verso. Художник неправильно перевел латинский текст. На самом деле, отогнутый в любую сторону большой палец априори означал смертельный приговор, поскольку символизировал собой не что иное как оголенный меч. Жизнь гладиатору оставлялась только в случае, если император (а не вся толпа) оставлял кулак сжатым. Благодаря голливудским фильмам заблуждение «пошло в народ», но мы считаем нелишним в очередной раз его опровергнуть.

Большой палец как индикатор угрозы

Мы искренне надеемся, что этот «лайфхак» Вам никогда не пригодится, но всё-таки. Есть простой способ определить, находится ли человек в зоне поражения во время ядерного взрыва. Для этого нужно вытянуть руку с оттопыренным большим пальцем в сторону «грибка». Если он выше пальца — плохо.

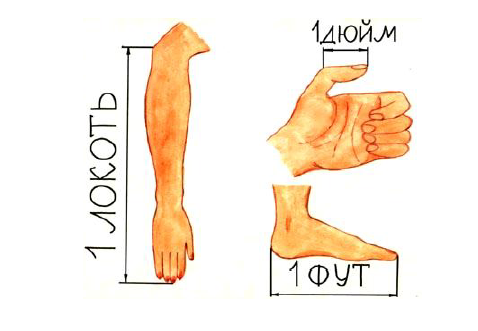

Мера длины

Большой палец значим ещё и тем, что именно длина первой фаланги большого пальца принималась изначально за дюйм. Конечно, большой палец — это не самая надежная «линейка», но по сей день в начальных классах школьников учат сопоставлять ширину большого пальца с сантиметром.

…Имеет значение

Антропометрия — наука спорная, но в отношении соотношения размеров большого пальца и интеллектуальных способностей человека медики пришли к однозначному выводу: у людей с высоким IQ большие пальцы длинные и пропорциональные, в то время как у умственно отсталых людей, у людей с синдромом Дауна, большие пальцы могут быть недоразвиты и искривлены.

Сделай «лайк»

В последнее время большой палец в виде «лайка» в социальных сетях стал синонимом одобрения. Пользователи буквального гоняются за «лайками», на них даже зарабатываются деньги.

Такое отношение к поднятому вверх большому пальцу неслучайно — почти во всех европейских странах и США этим жестом показывают, что все хорошо. Однако, есть и культурные аспекты. Так, в Греции этот жест означает призыв замолчать, в Иране и других мусульманских странах лучше и вовсе забыть про поднятый вверх палец — этот жест считается здесь неприличным. Наконец, если вы оказались под водой с дайверами, не стоит терять бдительности, когда инструктор показывает «лайк». Этот жест обозначает сигнал к всплытию.

Ещё один распространенный жест с участием большого пальца — ОК, когда совмещаются большой и указательный пальцы. Ни в коем случае не показывайте его в Бразилии или Турции. Поймут неправильно. Могут и побить.

Фига

Фига стала фактически одним из главных русских жестов с участием большого пальца, но её происхождение нерусское. Вероятнее всего, на Руси о кукише узнали от приезжих немцев, которые таким вульгарным жестом пытались соблазнять русских барышень. Есть даже версия, что «фига» возникла от немецкого выражения fick-fick machen (так звучало традиционное немецкое приглашение к интимной близости).

В русской традиции символ этого жеста (наверное, благодаря высокоморальным русским женщинам) трансформировался в обозначение категорического отказа. Причем со временем «фига» стала использоваться как защитное средство от нечистой силы: видимо, из-за распущенности экспаты из германских земель приравнивались к бесам.

источник

Почему люди матерятся? По какой причине сквернословие до сих пор не исчезло и не собирается сдавать позиции? Что происходит с человеком, когда он нецензурно бранится? Будем разбираться.

Матерились ли пещерные люди?

Ученые, занимающиеся изучением развития языка и психологией ругательств, утверждают, что «нецензурные» слова присутствуют в любом человеческом языке. Каждый язык, диалект или наречие, мертвое или живое, используемое миллионами или немногочисленным племенем, имеет свою часть «запрещенных» слов.

Уже в первых образцах человеческой письменности, датируемых около 3000 лет до н. э., были обнаружены неприличные описания частей человеческого тела и их функций — а письменные памятники служат, безусловно, отражением устной традиции. Большинство психологов и эволюционных лингвистов предполагает, что появление ругательств произошло одновременно с появлением языка как такового, то есть, как минимум, около 100 тыс. лет д.н.э.

Кто бранится больше всех?

По статистике больше ругаются подростки и мужчины. А ректоры университетов сквернословят чаще, чем библиотекари и сотрудники детских садов. Употребление ругательств положительно коррелирует с экстраверсией и эмоциональным холерическим темпераментом. И, наоборот, отрицательная зависимость наблюдается с уровнем уступчивости, религиозности и сексуального возбуждения.

Так зачем же мы выражаемся?

Ученые выделяют множество функций сквернословия. В древней Руси, например, брань выполняла ритуальную функцию, включаясь в обрядные тексты. Всем нам известна ругань как междометие, как аффективное проявление эмоций, как акт агрессии, как средство унижения, как дружеское подшучивание и подбадривание. Сквернословие может быть способом выражения бунта или даже средством установления контакта между людьми.

Что происходит с организмом во время сквернословия

Некоторые исследователи считают брань неким символом связей между рациональными областями мозга, и частями, отвечающими за эмоции.

Когда человек произносит ругательства, его пульс учащается, дыхание становится более поверхностным – налицо все признаки психологического возбуждения.

Но точно так же как ругательства могут быть возбуждающим фактором, они, зачастую, становятся показателем покоя и гармонии. Существуют исследования, свидетельствующие о том, что, находясь в компании близких друзей, мы ругаемся тем больше, чем более мы расслаблены.

Известен курьезный случай со столпами русской литературы – Львом Толстым и Максимом Горьким. Когда Горький приехал в Ясную Поляну, Толстой в разговоре с ним употреблял много нецензурных выражений. Горького это расстроило: он решил, будто гений пытается «подстроиться» под его «пролетарский» уровень, и не понял: Л. Толстой, напротив, хотел таким образом показать, что принимает его «как своего».

Перейти на сайтBeSeed

Какие нейроны «ответственны» за брань

Все мы знаем, что человеческая речь не является полностью контролируемым процессом, тем более, речь эмоциональная.

Последние годы ученые исследуют нейронные механизмы сквернословия, изучая мозг больных синдромом Туретта.

Синдром Туретта — редкое неврологическое расстройство неизвестного происхождения, характеризующееся нервными тиками, гримасничанием и непроизвольным выкрикиванием грубой нецензурной брани. Такая болезненная непреодолимая ругань получила название «копролалия» (от греч. «копрос» — кал, грязь и «лалия» — речь).

Безусловно, копролалия приносит множество неудобств больным синдромом Туретта: поток брани может доставлять дискомфорт окружающим, порой, исторгаясь из уст ребенка или подростка. Кроме того, ругательства, зачастую, оказываются крайне некорректными, касаясь расовой принадлежности, сексуальной ориентации и внешности окружающих.

Ученые заинтересовались копролалией больных синдромом Туретта в надежде выяснить механизмы побуждающие человека к нецензурной брани. Было выяснено, какие области мозга больных синдромом Туретта активизируются во время приступа копролалии.

Оказалось, что во время таких приступов активизируется сразу несколько групп нейронов: базальные ганглии – нейроны, отвечающие за координацию частей тела, и так называемый центр Брока – участок коры головного мозга, обеспечивающий понимание и организацию речи.

Также было замечено возбуждение нейронных цепей, связанных с лимбической системой, как известно, участвующей в регулировании эмоций. Одновременно, что особенно важно, оказались задействованы «исполнительные» участки мозга, где принимаются решения, стоит ли действовать или воздержаться от действий.

Эти исследования демонстрируют нам, каким сложным и противоречивым может быть механизм возникновения нецензурной брани. Сначала возникает сильное эмоциональное побуждение произнести нечто грубое, дальше речевая система активизируется, чтобы придумать ругательства, затем центр «контроля» пытается сдержать речевой акт, и, иногда, это ему удается. Таким образом, как мы видим, в процессе ругани участвуют как и высокоразвитые области головного мозга, так и его архаичные участки.

Как нецензурная брань повышает болевой порог

Многие знают, что ругательства, порой, становятся, хорошим способом борьбы со стрессом через выплескивание эмоций, но этому есть и научные подтверждения. Согласно исследованиям Британских ученых, ругань способна повысить переносимость боли у сквернословящих испытуемых.

В эксперименте о влиянии брани на болевой порог приняла участие группа студентов: молодые люди помещали руки в ледяную воду и пытались держать их под водой как можно дольше.

В контрольной группе испытуемые не имели возможности сквернословить, произнося нейтральные фразы. В экспериментальной же группе даже те, кто не использует обсценную лексику в повседневной жизни, должны были материться. Результат исследования впечатляет: ругательства повышали пульс, уменьшали восприятие боли и помогали студентам терпеть боль дольше на 75%. Такое изменение болевого порога скорее всего связано с повышением уровня адреналина сквернословящего.

Интересно, что положительный эффект брани (снижение боли) у женщин был выше, чем у мужчин, даже если имелась тенденция к драматизации боли. У мужчин же, напротив, тенденция к драматизации снижала положительный эффект от брани. Это особенно интересно в свете других исследований, показывающих, как мы помним, что мужчины чаще употребляют обсценную лексику, тогда как женщинам, по статистике, более свойственно преувеличивать и драматизировать свои физические страдания.

Интернет. Анонимы

Отдельного внимания заслуживает феномен нецензурной брани в интернете: в социальных сетях и на форумах. Все мы сталкивались с массовым сквернословием в определенных интернет сообществах. В первую очередь, это связано с возможностью анонимности комментариев, которая с момента возникновения интернета и до сих пор остается характерной особенностью и неотъемлемой основой всемирной сети.

С другой стороны, в интернете мы оказываемся в ситуации, когда можем становиться сторонним наблюдателем тех или иных сообществ, со своими, порой, неизвестными нам, правилами и нормами речи, и то, что мы воспринимаем как грубость, вполне может являться чем-то нейтральным для того или иного форума.

Сквернословие во многих таких сообществах имеет

разнонаправленную подоплеку: поскольку анонимность является причиной изначального равенства интернет-пользователей, то в данных условиях равенства, брань оказывается инструментом проявления агрессии, силы, власти и унижения. И, в конечном счете, наряду с виртуозным владением словом, способом построения своеобразной иерархии среди анонимных интернет-пользователей.

Также нецензурные выражения часто используются с целью создания юмористического эффекта, иногда доброжелательного, но зачастую и агрессивного, что тоже объединяет сообщество за счет унижения объектов шуток, а в некоторых случаях сквернословие может служить одним из способов построения некоей специфичной идентичности группы.