Бильярд

Свадьба принца Гарри и Меган Маркл стала для британцев главным событием года. Однако до хеппи-энда принцу пришлось пережить многое: гибель матери, алкогольные и наркомарафоны в юности, романы под прицелами папарацци, служба в Афганистане. Вспоминаем всё, что происходило с принцем-бунтарем за 33 года.

Когда твоя мама — принцесса Диана

15 сентября 1984 года у Чарльза и Дианы родился сын. Появление второго мальчика после старшего Уильяма отмечалось во всем Соединенном Королевстве, и с этого момента внимание подданных было направлено на маленького Гарри. Он рос, и многие отмечали, что у принца взгляд его матери: Диана часто называла сына «мой маленький Спенсер» — по своей девичьей фамилии. И не только потому, что тот был рыжеволосым, как и многие его родственники по материнской линии, но и из-за его характера. «Гарри такой же непослушный, как и я», — говорила принцесса.

Детьми принцы Гарри и Уильям часто посещали с матерью благотворительные и волонтерские мероприятия. По словам The Telegraph, она надеялась, что это поможет сыновьям прочувствовать настоящие эмоции простых людей, узнать об их надеждах и мечтах, и эта доброта не была наигранной.

У Гарри было обычное детство — с фрикадельками и бургерами

Принц рос так же, как и любой другой ребенок. Что же он ел на обед? По словам королевского шеф-повара Даррена Макгрейди, который тогда работал во дворце, в меню время от времени появлялись пицца, гамбургеры, спагетти и фрикадельки. Как рассказывал Макгрейди, «принцы хоть и являлись королевскими особами, но у них все еще были детские вкусы». Однако не только любовь к простой еде помогала Уильяму и Гарри почувствовать себя «обычными». Как вспоминает Майгрейди, принцесса Диана часто устраивала семейные ужины, и «блюда были просто выставлены в буфете, а дети подходили и сами накладывали еду, вопреки приемам во дворце, где каждого члена семьи обслуживали по отдельности».

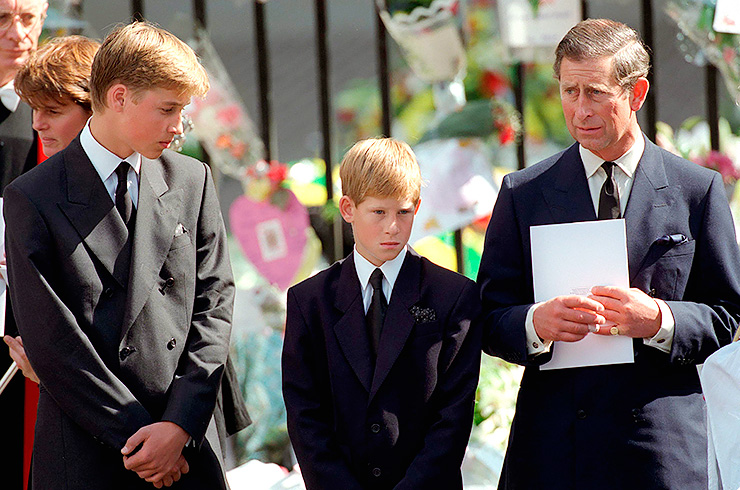

Трагедия маленького принца

Семейная драма в какой-то степени забрала у Гарри детство. В августе 1996 года, когда принцу было 11 лет, его родители со скандалом развелись. Спустя год Диана погибла в автокатастрофе в Париже. Мало того, что личная трагедия стала ударом для Гарри и его брата — принцы также были невольно вовлечены в газетную шумиху.

На протяжении многих лет принц никогда не говорил об этом времени и лишь в 2016 году Гарри, размышляя о потере матери, впервые поделился с BBC: «Я действительно сожалею, что никогда не говорил на эту тему… В течение 18 лет моей жизни я ни разу не рассказывал об этом».

Он хотел быть плохим мальчиком

В сентябре 1998 года тринадцатилетний Гарри вслед за братом был зачислен в частную школу Итона в графстве Беркшир. Конечно же, с телохранителем, который жил в комнате по соседству. Обучение принца подразумевало не только уроки, но и новый повседневный гардероб: форма Итона с черным фраком, строгим жилетом и жестким воротничком не меняется с XIX века. Однако не все были в восторге от решения отправить Гарри в Беркшир. Как пишет BBC News, при жизни принцесса Диана была «обеспокоена тем, что он, возможно, не так предрасположен к академическим занятиям, как принц Уильям». И, как позже признался сам принц, он был не в восторге от колледжа: «Мне совсем не нравилось учиться в Итоне. Когда я учился в школе, я хотел быть плохим мальчиком».

Он поднимал шумиху во дворце

Последние несколько лет в Итоне были непростыми для принца. В 2001 году 16-летний Гарри признался в употреблении алкоголя и марихуаны. Узнав об этом, принц Чарльз убедил сына посетить реабилитационный центр на юге Лондона — принц на день отправился туда, чтобы увидеть, к чему приводит наркомания. Билл Пуддикомб, исполнительный директор службы лечения от наркозависимости, вспоминал: «Принц приехал на пару часов и поговорил с несколькими людьми о выздоровлении, героине и наркоманах. Это было очень мучительно для него».

После этого Гарри все же не раз попадал на полосы газет после своих вечеринок, но одновременно с этим он сосредоточился на учебе и все-таки окончил Итон в 2003 году. Однако в 2005 году 20-летний принц вновь оказался в центре скандала. Он пришел на костюмированную вечеринку в нацистской форме, за что был отправлен отцом чистить свинарники на одной из королевских ферм.

Принц тусовался, куролесил на многочасовых вечеринках, а в августе 2012 года с друзьями в отеле Лас-Вегаса сыграл в бильярд на раздевание. Пресса и подданные клеймили принца «паршивой овцой», но годы шли, Гарри продолжал хулиганить, а заодно — проявлять доблесть на службе в армии и развивать благотворительные проекты своей покойной матери.

СМИ вредили его отношениям

Принц Гарри был в центре внимания из-за различных скандалов, но его личная жизнь также занимала папарацци.

Самые длительные и серьезные отношения связывали его с Челси Дэви. Они познакомились в Африке во время академотпуска Гарри между окончанием колледжа в Итоне и службой в армии. Как позже Дэви рассказывала The Times, ей было очень сложно. Роман длился около семи лет, но внимание так тяготило девушку, что в 2010 году пара рассталась. Также завершились и следующие отношения принца с актрисой Крессидой Бонас. Они встречались с 2012 по 2014 год, и все закончилось потому, что Бонас чувствовала сильное давление со стороны медиа.

Гарри в рядах армии

После личных драм, в мае 2005 года 20-летний принц присоединился к британской армии и переехал на военную базу Кэмп-Бэстион. Он принимал участие в спецоперациях в Афганистане и даже ликвидировал одного из полевых командиров движения «Талибан».

Однажды во время работы офицером принц поработал с организацией Invictus Games, международными спортивными соревнованиями для раненых военнослужащих. Как пишет Today, принц решил завершить армейскую службу в июне 2015 года, когда захотел «уделять больше времени оказанию помощи семьям раненых, борьбе со СПИДом и работе с другими благотворительными организациями». Теперь он появлялся в новостных сюжетах не как герой скандалов, а как филантроп.

Принц и его страсть к благотворительности

После ухода из армии в 2015 году принц Гарри регулярно появлялся на различных благотворительных мероприятиях. Все еще сфокусированный на играх Invictus, принц в то же время поддерживал и другие организации, направленные на поддержку нуждающихся детей. В октябре 2016 года 32-летний Гарри принял участие в благотворительной акции WellChild, которая помогает тяжелобольным детям и тем, кто за ними ухаживает. В ноябре принца можно было найти на молодежном спортивном фестивале в Антигуа, куда он прибыл во время своего двухнедельного тура на Карибские острова. Здесь он, как ребенок, танцевал и играл в футбол и волейбол.

Гарри и его бунтарский роман

В 2016 году 32-летний Гарри представил свою новую возлюбленную — 35-летнюю Меган Маркл — разведенную, метиску, актрису американку. Совершенно не подходящую принцу — но любимую. «У нас была одна встреча, затем вторая, два свидания в Лондоне в июле прошлого года, — вспоминал принц. — И потом, спустя 3−4 недели, я убедил Меган присоединиться к моей благотворительной поездке в Ботсвану. Мы ночевали под звездами, и это было фантастически».

В ноябре того же года Гарри рассказал о жестоких преследованиях, с которыми начала сталкиваться Маркл. «Клевета на первой полосе общенациональной газеты, расистский подтекст комментариев журналистов, неприкрытый сексизм и расизм в интернете. Ее мать боролась с фотографами, чтобы добраться до входной двери, а журналисты незаконно пытались проникнуть в ее дом, — Гарри не скрывал эмоций, защищая невесту. Неправильно, что после всего нескольких месяцев отношений мисс Маркл подвергнута штурму со стороны прессы».

Меган могла бы стать одной их тех, кого сломило преследование папарацци и травля в соцсетях, но стала невестой принца.

«То, что я влюбился в Меган так быстро, было для меня подтверждением, что звезды сошлись. Это была просто красивая женщина, которая споткнулась и упала в мою жизнь, а я в ее, — делился принц. — И я знаю, что справится со всем, с чем ей придется столкнуться».

Меган+ Гарри: самая обсуждаемая свадьба года

Свадьба Гарри и Меган прошла в часовне святого Георгия, где крестили принца, и была одной из самых грандиозных и трогательных церемоний года. Члены королевской семьи закрыли глаза на происхождение Маркл (которую теперь именуют Ее Королевским Высочеством Меган, герцогиней Сассекской) и ее предыдущее замужество, но американке всё же пришлось пришлось пойти на некоторые жертвы и уступки: например, перейти из католичества в англиканство, отказаться от карьеры актрисы, удалить аккаунты в соцсетях и забыть о ярком лаке для ногтей. Взамен всего этого Меган нашла любовь и своего принца.

![]()

В 1697 г. царь Пётр I отправился в Великое посольство в Западную Европу, продлившееся почти полтора года. Это было первое зарубежное «турне» российского правителя, в ходе которого он подчерпнул идеи для своих будущих реформ и преобразований. Царь привёз из своего путешествия и материальные новшества, ставшие со временем привычными в нашей повседневной жизни. Самый известный «сувернир» царя – картофель. Но не только он появился в России в результате поездки Петра в Европу. Многие привычные нам вещи были привезены из Великого посольства.

Коньки

На Руси и до Петра катались на коньках. По некоторым данным эту забаву наши предки изобрели ещё 3 тысячи лет назад, о чём свидетельствуют находки, сделанные во время раскопок на месте древних поселений. Но именно благодаря Петру I, лезвия стали прибиваться к обуви, как это делали в Голландии. До этого они просто привязывались верёвками или ремнями. Новая конструкция была более прочной и устойчивой и превратила катание в настоящее удовольствием.

Курительные трубки

Ещё до отправления в Великое посольство, в 1697 г., царь разрешил продажу табака, который был впервые завезён на Русь англичанами во времена Ивана Грозного. Дед Петра I Михаил Фёдорович в 1634 г. ввёл смертную казнь за эту вредную привычку. Во время визита в Англию в 1698 г. Петр заключил соглашение с лордом Кермартеном на поставку табака. После поездки в Европу, царь и сам стал заядлым курильщиком. Вернувшись домой, он ввёл моду на вытянутые немецкие или короткие голландские трубки.

Бильярд

Согласно А.И. Леману, автору книги «Теория бильярдной игры», опубликованной в 1885 г., первый бильярдный стол был привезён тоже Петром I. Писать, который был профессиональным игроком в бильярд, указывал, что царь пристрастился к этой игре в Голландии, а вернувшись на родину, любил проводить свободное время за игрой на бильярде. Вскоре это стало любимым времяпрепровождением русских дворян, а бильярдный стол появился во многих поместьях.

Ландшафтный дизайн

Как отмечает писатель Даниил Гранин, Петр I, поражённый облагороженностью европейских садов, привёз из своей поездки книги по садоустройству и стал создавать на родине сады европейского типа: с прямыми аллеями, лабиринтами, потаёнными закоулками, бассейнами и фонтанами. Свои эксперименты царь начал с Петербурга. В этот период в недавно возведённом городе появляется Летний сад, а вскоре он задумывал построить Петергоф и сам лично, вдохновленный увиденным в Версале, набросал план будущей резиденции.

Традиция пить кофе

Существуют различные мнения относительно появления в нашей стране кофе. В «Повести временных лет», к примеру, упоминается напиток «кава», который пил киевский князь Владимир Святославович. Был ли это современный аналог современного кофе, сегодня сказать невозможно. Однако мы с уверенностью можем сказать, что моду на кофе ввёл именно Петр I, пристрастившийся к этому напитку в Европе. Историк культуры А.К. Богданов указывает в своей книге «О Крокодилах в России. Очерки из истории заимствований и экзотизмов», что царь принуждал «хлебать кофе» приглашённых на свои ассамблеи.

Тюльпаны

Из Голландии, страны тюльпанов, будущий император также привёз луковицы этого растения, до этого не известные на Руси. Это были любимые цветы Петра. Их до сих пор ежегодно сажают в Летнем саду как память о его создателе.

Подсолнухи

Подсолнух – ещё одно растение, которое появилось в России, благодаря Петру I. Первоначально подсолнухи выращивали в качестве декоративных растений, а масло из семян стали делать только в 1829 г.

источник

8 декабря 2015 года исполняется 160 лет со дня рождения Владимира Гиляровского – человека уникального, в равной степени принадлежащего отечественной журналистике, художественной и публицистической литературе, военной истории и даже спорту.

Знакомясь с биографией Владимира Гиляровского – «дяди Гиляя», — сложно представить себе, что столь разнообразную жизнь мог прожить один человек. «Дядя Гиляй» был бурлаком и цирковым наездником, воевал на Кавказе и тушил пожары, работал газетным репортером криминальной хроники и писал потрясающие рассказы о Москве и москвичах. Пожалуй, именно москвичам особенно значима фигура Владимира Гиляровского. Ведь «дядя Гиляй» — автор уникальных рассказов о «старой», дореволюционной Москве. Герои его произведений «Москва и москвичи» или «Трущобные люди» — базарные карманники и богатые купцы-воротилы, спившиеся аристократы и неграмотные слуги, полицейские приставы и профессиональные разбойники, картежники и малолетние проститутки. В своих произведениях Владимир Гиляровский отразил быт той Москвы, о которой большинство авторов предпочитало не писать. Не хотели, а может и не могли. А «дядя Гиляй» мог – в качестве криминального репортера он облазил всю «белокаменную» и был хорошо знаком с изнанкой ее жизни, с обитателями и дворцов, и трущоб. Он бывал в московских кабаках и ночлежках, в полицейских участках и базарных притонах, исследовал московские подземелья, был вхож во многие знатные семьи. Произведения Гиляровского тем ценны, что практически все они – про людей или действительно существовавших, или имевших свои реальные прототипы. Придумывать сюжеты для большинства своих произведений «дяде Гиляю» не было надобности – хватало воспоминаний и историй из собственной жизни, из круга многочисленных и абсолютно разных знакомых и приятелей. Да и жизнь Гиляровского выпала на очень интересные времена – он был свидетелем масштабных перемен, происходивших в российской истории. Застал эпохи Александра II и Александра III, правление последнего русского царя Николая II, Февральскую и Октябрьскую революции, годы НЭПа и советской индустриализации.

Вологодское детство

Владимир Алексеевич Гиляровский родился 8 декабря 1855 года (по старому стилю – 26 ноября) в Вологодском уезде Вологодской губернии – в имении графа Олсуфьева, где его отец Алексей Гиляровский служил на должности помощника управляющего лесными угодьями. Долгое время считалось, что Владимир Гиляровский родился в 1853 году. Эта дата вошла во многие энциклопедии и справочники и признавалась официальной – по крайней мере, именно в 1953 году праздновали 100-летие писателя. Лишь в 2005 г. выяснилось, что Гиляровский родился в 1855 году – именно этим годом датирована запись о его крещении в метрической книги церкви в деревне Сяма, где крестили маленького Володю (ныне деревня входит в состав Новленского сельского поселения Вологодского района Вологодской области, в ней проживает всего двадцать человек).

Владимир Алексеевич Гиляровский родился 8 декабря 1855 года (по старому стилю – 26 ноября) в Вологодском уезде Вологодской губернии – в имении графа Олсуфьева, где его отец Алексей Гиляровский служил на должности помощника управляющего лесными угодьями. Долгое время считалось, что Владимир Гиляровский родился в 1853 году. Эта дата вошла во многие энциклопедии и справочники и признавалась официальной – по крайней мере, именно в 1953 году праздновали 100-летие писателя. Лишь в 2005 г. выяснилось, что Гиляровский родился в 1855 году – именно этим годом датирована запись о его крещении в метрической книги церкви в деревне Сяма, где крестили маленького Володю (ныне деревня входит в состав Новленского сельского поселения Вологодского района Вологодской области, в ней проживает всего двадцать человек).

На Вологодчине прошло все детство и отрочество Владимира Гиляровского. Впоследствии писатель так вспоминал свои родные места: «родился я в лесном хуторе за Кубенским озером и часть детства своего провёл в дремучих домшинских лесах, где по волокам да болотам непроходимым медведи пешком ходят, а волки стаями волочатся. В Домшине пробегала через леса дремучие быстрая речонка Тошня, а за ней, среди вековых лесов, болота» (Гиляровский В.А. Мои скитания). По отцовской линии предки Владимира Гиляровского были жителями Белоозера и занимались рыбной ловлей. Они носили фамилию Петровы, а дед писателя, поступивший в Вологодскую духовную семинарию, получил фамилию «Гиляровский» — от латинского «hilaris» — «весёлый, радостный». Род Петровых – вольных рыбаков – скорее всего восходил к жителям Великого Новгорода. По матери Владимир Гиляровский был потомком запорожских казаков – ее род переселился в конце XVIII в. на Кубань. Уроженцем Кубани был дед писателя по материнской линии – участник боевых действий на Кавказе. И мать, и бабушка много рассказывали маленькому Володе о казачьем быте. Естественно, неизбежно всплывала и тема происхождения кубанского казачества от Запорожской Сечи. Эту тягу к казакам — запорожцам Гиляровский сохранил на всю жизнь. С детства его любимым писателем стал Николай Васильевич Гоголь, а себя Владимир Гиляровский любил причислять к славному лихому племени запорожских и кубанских казаков, впрочем очень гордясь и происхождением по отцовской линии от вольных новгородцев.

В 1860 году отец Володи Алексей Гиляровский получил в Вологде должность станового пристава. Туда же перебралась и вся семья. Когда мальчику было восемь лет, его постигло страшное горе – умерла мать. С этого времени его ждало только мужское воспитание – отца и его друга Китаева, о котором мы расскажем ниже. В августе 1865 года десятилетний Владимир поступил в первый класс Вологодской гимназии, однако учился неважно. Его оставили на второй год. Больше, чем учеба, отрока привлекали спорт и сочинение стихов. Он начал сочинять эпиграммы на учителей, стихи, увлекся переводами стихов с французского языка. Одновременно Володя занимался цирковой акробатикой и джигитовкой. Подросток ждал летних каникул – чтобы отправиться в имение Светелки, где можно было вдоволь заниматься физическими упражнениями, путешествовать по лесу вместе с отцом, дедом и «дядькой Китаевым».

Китаев – пионер джиу-джитсу

Кстати, интересно, что Владимир Гиляровский стал одним из первых россиян, получивших представление о восточных боевых искусствах. Сейчас интересом молодых людей к китайским, японским, корейским боевым единоборствам никого не удивишь. Сотни тысяч молодых и не очень россиян прошли через секции ушу, карате, тхэквондо и других единоборств. Дальний Восток теперь, благодаря развитым коммуникациям и транспортному сообщению, вполне доступен, а отдельные элементы китайской, японской, корейской культуры плотно вошли в жизнь и европейцев, и россиян. А тогда, во второй половине XIX века, лишь отрывочные сведения о таинственной «японской борьбе» проникали в Россию – с моряками, возвращавшимися из дальних плаваний. С одним из таких примечательных людей и свела судьба Владимира Гиляровского – тогда еще подростка. В «Моих скитаниях» Гиляровский часто поминает бывшего матроса Китаева, который был близким другом его отца и выполнял для мальчика Володи роль «дядьки». Китаев учил юного Гиляровского делать гимнастику, ездить верхом, стрелять и, естественно, драться. Последнее ремесло «дядька» знал в совершенстве. Ведь и Китаевым его прозвали потому, что он долго жил в Китае и Японии. Во время дальневосточных странствий «дядька Китаев» и освоил навыки боевых искусств, незнакомых тогдашним русским мужчинам. Владимир Гиляровский так вспоминал своего наставника: «это был квадратный человек, как в ширину, так и вверх, с длинными, огромными и обезьяньими ручищами и сутулый. Ему было лет шестьдесят, но десяток мужиков с ним не мог сладить: он их брал, как котят и отбрасывал от себя далеко, ругаясь неистово не то по-японски, не то по-китайски, что, впрочем, очень смахивало на некоторые и русские слова» (Гиляровский В.А. «Мои скитания»).

В действительности Китаева звали Василий Югов. Земляк Гиляровских, родом с Вологодчины, он родился в семье крепостных крестьян и, как и многие крестьянские пареньки, был записан в рекруты. Крепкого и смышленого вологодского парня направили служить в военно-морской флот. Благодаря этому Югов и оказался за тридевять земель от родных мест – на Дальнем Востоке. На флоте матрос Югов считался заправским силачом и участвовал в постоянных драках с иностранными матросами. За что был неоднократно и нещадно наказуем офицерами. Однажды, на корабле у печально известного своими зверствами над матросами капитан-лейтенанта Фофанова Василий Югов заступился за молодого матроса, которого, несмотря на болезнь, жестокий Фофанов приказал выпороть. Рассвирепевший капитан приказал кинуть Югова в трюм, а на следующее утро расстрелять. Однако Василию удалось бежать с корабля. Он очутился на каком-то островке, потом вместе с японскими рыбаками попал в Японию, а затем – и в Китай. За годы странствий Василий Югов хорошо усвоил приемы борьбы без оружия, подучившись им у японских и китайских мастеров, которые встречались на его пути. Гиляровский вспоминал, что дядька Китаев — Югов показывал ему небывалые трюки – клал два камня, один на другой, и разбивал их ударом ребра ладони. Мог жонглировать бревнами, которые предназначались для строительства сарая. Вот с такой интересной биографией был «тренер» юного Гиляровского. А учил он юного Володю приемам джиу-джитсу. Тогда это японское искусство борьбы было практически неизвестно в России – лишь спустя полвека, в годы русско-японской войны 1904-1905 гг., джиу-джитсу обрело популярность – сначала среди русских офицеров и солдат, а затем и у других категорий населения. И без того не обделенному физическими данными Владимиру Гиляровскому (именно с него, кстати, Илья Репин писал одного из своих знаменитых запорожцев – хохочущего казака в белой папахе и красной свитке) уроки старика – матроса пошли впрок. Гиляровский хорошо освоил искусство борьбы, которое затем многократно помогало будущему писателю в молодые годы – во время его долгих странствий, описанных затем в «Моих скитаниях».

Скитаться по стране Володя Гиляровский начал в силу своего буйного характера. С юных лет он совсем не хотел для себя скучной жизни мелкого чиновника или сельского учителя. Помимо «дядьки Китаева», он близко общался с ссыльными народниками, которые давали Гиляровскому протестную литературу, в том числе и роман Н.Г. Чернышевского «Что делать?». И через некоторое время Гиляровский действительно «пошел в народ». А заставило его это сделать прискорбное обстоятельство – в июне 1871 г., не сдав выпускные экзамены в гимназии, Гиляровский без паспорта и денег сбежал из отчего дома. На Волге он поступил на работу бурлаком. В бурлацких артелях требовалась не только физическая сноровка, но и умение постоять за себя – народ там обретался лихой, способный на многие дела, однако семнадцатилетний Володя сумел «поставить себя» в окружении суровых взрослых парней и мужчин, многие из которых были с очень темным, разбойным и каторжным прошлым. Сказалась закалка подростковых лет, заданная Китаевым – Юговым. Да и будучи московским журналистом, в зрелые годы, Гиляровский, в отличие от многих коллег, легко мог рискнуть, посещая самые отъявленные трущобы и притоны – в своих силах он был вполне уверен. Впрочем, неимоверная физическая сила досталась Гиляровскому по наследству. Константин Паустовский в выступлении на вечере в честь 100-летия со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского, привел вот такой интересный момент, характеризовавший писателя: «не только Гиляровский сам, но и вся семья его обладала этой необыкновенной запорожской силой. И вот Гиляровский, как-то приехав к отцу, взял кочергу и завязал ее. Отец сказал: эти вещи ты можешь портить у себя дома, а у меня нельзя. И развязал эту кочергу. Надо сказать, что отцу было около 80 лет» (Стенограмма выступления К. Г. Паустовского на вечере, посвященном 100-летию со дня рождения Владимира Алексеевича Гиляровского // Вопросы литературы. – 1969. – №5). О Гиляровском вспоминали, что он был человеком потрясающей личной смелости – мог запросто «общаться» с огромными цепными псами, догнать и удержать на бегу экипаж извозчичьей пролетки. Как то в саду «Эрмитаж», где стояла специальная машина для измерения силы, Владимир Алексеевич так «измерил» свою силу, что машина оказалась полностью выдернутой из земли.

Бурлак, наездник и военный разведчик

Юный бурлак Гиляровский двадцать дней шел с лямкой по Волге – от Костромы до Рыбинска.  В Рыбинске Володя устроился работать крючником в местном порту. В это время он стал задумываться о военной карьере. В конце концов, осенью Гиляровский поступил вольноопределяющимся в Нежинский полк — 137-й пехотный Нежинский Её Императорского Высочества Великой Княгини Марии Павловны полк, сформированный в 1863 г. на базе 4-го резервного батальона Екатеринбургского Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича пехотного полка. Способный вольноопределяющийся в 1873 г. был направлен учиться – в Московское юнкерское училище. У молодого Гиляровского был шанс стать офицером, и, кто знает, получили бы мы тогда возможность читать его литературные произведения? Однако, строптивый нрав Гиляровского дисциплины и муштры в юнкерском училище не выдержал. Всего лишь через месяц после поступления юнкер Владимир Гиляровский был отчислен из училища обратно в полк – за нарушение дисциплины. Но службу в полку Гиляровский продолжать не стал, а написал командованию рапорт об отставке. С военной карьерой у молодого Владимира не сложилось. Началась очередная фаза скитаний. Гиляровский работал истопником и рабочим белильного завода в Ярославле, тушил пожары в составе пожарной команды, трудился на рыбных промыслах, а в Царицыне одно время работал табунщиком. С лошадьми Гиляровский, благодаря урокам Китаева, умел обращаться с детства. Поэтому в Ростове-на-Дону он поступил наездником в местный цирк. В 1875 году из циркового наездника стал театральным актером. С театральными труппами Гиляровский посетил Воронеж и Кирсанов, Моршанск и Пензу, Рязань, Саратов и Тамбов.

В Рыбинске Володя устроился работать крючником в местном порту. В это время он стал задумываться о военной карьере. В конце концов, осенью Гиляровский поступил вольноопределяющимся в Нежинский полк — 137-й пехотный Нежинский Её Императорского Высочества Великой Княгини Марии Павловны полк, сформированный в 1863 г. на базе 4-го резервного батальона Екатеринбургского Его Императорского Высочества Великого Князя Алексея Александровича пехотного полка. Способный вольноопределяющийся в 1873 г. был направлен учиться – в Московское юнкерское училище. У молодого Гиляровского был шанс стать офицером, и, кто знает, получили бы мы тогда возможность читать его литературные произведения? Однако, строптивый нрав Гиляровского дисциплины и муштры в юнкерском училище не выдержал. Всего лишь через месяц после поступления юнкер Владимир Гиляровский был отчислен из училища обратно в полк – за нарушение дисциплины. Но службу в полку Гиляровский продолжать не стал, а написал командованию рапорт об отставке. С военной карьерой у молодого Владимира не сложилось. Началась очередная фаза скитаний. Гиляровский работал истопником и рабочим белильного завода в Ярославле, тушил пожары в составе пожарной команды, трудился на рыбных промыслах, а в Царицыне одно время работал табунщиком. С лошадьми Гиляровский, благодаря урокам Китаева, умел обращаться с детства. Поэтому в Ростове-на-Дону он поступил наездником в местный цирк. В 1875 году из циркового наездника стал театральным актером. С театральными труппами Гиляровский посетил Воронеж и Кирсанов, Моршанск и Пензу, Рязань, Саратов и Тамбов.

Когда началась русско-турецкая война, Гиляровский, вполне в духе времени, решил пойти добровольцем. Он вновь поступил на военную службу. Двадцатидвухлетний Владимир Гиляровский был направлен вольноопределяющимся в 12-ю роту 161-го Александропольского пехотного полка. Командовал им полковник князь Р.Н. Абашидзе. Полк дислоцировался на Кавказе, в грузинской Гурии – на границе с Османской империей. Он участвовал в занятии Хуцубанских высот, боях на высотах Сальба и на р. Ачхуа. Двенадцатой ротой полка, в которую был распределен Гиляровский, командовал знаменитый капитан Карганов, взявший в плен самого Хаджи-Мурата. Впрочем, в 12-й пехотной роте Гиляровский пробыл не более недели. Служба в пехотном подразделении стремившемуся к подвигам и неординарным поступкам Владимиру казалась достаточно скучной. Да и по уровню своей подготовки Владимир мог попробовать себя на более интересных и опасных заданиях. Гиляровский перешел в охотничью команду пластунов. Это был спецназ того времени — войсковая разведка, выполнявшая весьма специфический набор функций. Снимали часовых, захватывали «языков», узнавали точные данные о расположении турецких войск. Служба была действительно трудная и очень рисковая. Ведь турки, особенно башибузуки, набиравшиеся из местных горцев – мусульман, прекрасно знали горные тропы и ориентировались на местности намного лучше российских солдат и офицеров. Поэтому охотничьи команды, не уступавшие противнику в знании горных районов, были по-настоящему уникальными подразделениями, слава о которых распространялась по всей действующей армии.

Во время описываемых событий охотничьи команды еще не имели официального статуса и формировались из добровольцев – наиболее отчаянных и «безбашенных» казаков и солдат, подходивших по физическим данным, но главное – по моральной готовности к ежедневному риску. Оборона Севастополя и, в особенности, боевые действия на Кавказе, продемонстрировали все сильные стороны охотничьих команд и показали их незаменимость в условиях горной местности, близкой границы фронта с противником, борьбы с вражескими лазутчиками и диверсантами. Тем не менее, когда Гиляровский служил в Александропольском полку, охотничьи команды формально еще оставались «самодеятельностью» полковых офицеров. Лишь в 1886 году их статус был узаконен соответствующим приказом военного ведомства.

Набирали туда «смертников», заранее предупреждая, что никто из команды живым домой не вернется. Гиляровский выжил. Хотя прослужил в охотничьей командой почти целый год – воевал с турками и с отрядами башибузуков, которые оперировали в Кавказских горах. «Заключили мир, войска уводили вглубь России, но только третьего сентября 1878 года я получил отставку, так как был в «охотниках» и нас держали под ружьем, потому что башибузуки наводняли горы и приходилось воевать с ними в одиночку в горных лесных трущобах, ползая по скалам, вися над пропастями. Мне это занятие было интереснее, чем сама война» — вспоминал затем Гиляровский в «Моих скитаниях». Кстати, как вспоминал Гиляровский, те лихие солдаты и казаки, с которыми он служил бок о бок в пехотном полку и охотничьей команде, казались ему очень даже интеллигентными людьми по сравнению с бродягами и бурлаками, коих в юности немало повидал Владимир во время своих путешествий по стране. За доблестную службу в годы русско-турецкой войне Гиляровский получил Военный орден Святого Георгия IV степени и медаль «За русско-турецкую войну 1877-1878 гг.». Впрочем, своим ратным прошлым Владимир Алексеевич впоследствии не задавался. Георгиевский крест он почти не носил, ограничиваясь ленточкой. О периоде своего участия в боевых действиях на Кавказе Гиляровский оставил главу воспоминаний в автобиографической книге «Мои скитания».

Набирали туда «смертников», заранее предупреждая, что никто из команды живым домой не вернется. Гиляровский выжил. Хотя прослужил в охотничьей командой почти целый год – воевал с турками и с отрядами башибузуков, которые оперировали в Кавказских горах. «Заключили мир, войска уводили вглубь России, но только третьего сентября 1878 года я получил отставку, так как был в «охотниках» и нас держали под ружьем, потому что башибузуки наводняли горы и приходилось воевать с ними в одиночку в горных лесных трущобах, ползая по скалам, вися над пропастями. Мне это занятие было интереснее, чем сама война» — вспоминал затем Гиляровский в «Моих скитаниях». Кстати, как вспоминал Гиляровский, те лихие солдаты и казаки, с которыми он служил бок о бок в пехотном полку и охотничьей команде, казались ему очень даже интеллигентными людьми по сравнению с бродягами и бурлаками, коих в юности немало повидал Владимир во время своих путешествий по стране. За доблестную службу в годы русско-турецкой войне Гиляровский получил Военный орден Святого Георгия IV степени и медаль «За русско-турецкую войну 1877-1878 гг.». Впрочем, своим ратным прошлым Владимир Алексеевич впоследствии не задавался. Георгиевский крест он почти не носил, ограничиваясь ленточкой. О периоде своего участия в боевых действиях на Кавказе Гиляровский оставил главу воспоминаний в автобиографической книге «Мои скитания».

Из театрала в журналисты

Демобилизовавшись после окончания войны, Гиляровский приехал в Москву. Здесь в 1881 году он устроился работать в «Пушкинский театр», официально называвшийся «Драматический театр А. А. Бренко в доме Малкиеля». Заведовала этим театром Анна Алексеевна Бренко (1848-1934) – знаменитая актриса и режиссер. Однако постепенно Гиляровский все больше убеждался в том, что его призвание – не театральная игра, а литература. Писать стихи и заметки он начал еще в детстве, в гимназические годы. 30 августа 1881 года в журнале «Будильник» были опубликованы его стихи о Волге. Осенью 1881 года Владимир Гиляровский ушел из театра и занялся литературной деятельностью. Он поступил корреспондентом в «Русскую газету», затем – в «Московский листок». Именно на поприще криминальных репортажей и репортажей о чрезвычайных происшествиях Гиляровский и снискал себе славу и востребованность публикой.

Известность начинающему журналисту принесла серия репортажей о знаменитой Кукуевской катастрофе. В ночь с 29 на 30 июня 1882 г. близ деревни Кукуевки, что недалеко от станции Бастыево Московско-Курской железной дороги, произошло крушение почтового поезда. Сильный ливень привел к тому, что напор воды разрушил водопропускную чугунную трубу под земляной насыпью. Насыпь была размыта, и железнодорожное полотно буквально повисло в воздухе. Естественно, что во время прохождения поезда семь вагонов провалились и были завалены грунтом. В результате крушения погибло 42 человека, 35 было ранено. Среди погибших оказался двадцатидвухлетний Николай Тургенев – племянник писателя Ивана Тургенева. Когда отцу погибшего, брату писателя Николаю Тургеневу-старшему сообщили скорбное известие, его хватил паралич. Сам Иван Тургенев неоднократно высказывал возмущение по поводу халатности властей. На место крушения поезда прибыл репортер Владимир Гиляровский, который участвовал в разборе завала две недели и в течение этого времени отправлял репортажи в «Московский листок». Следующей скандальной серией репортажей Гиляровского были сообщения о пожаре на фабрике Морозовых. Редактору даже пришлось скрывать имя автора статей. Острые публикации Гиляровского вызывали недовольство чиновников и ему вскоре пришлось покинуть «Московский листок». В 1884 г. он перешел работать в «Русские ведомости», где в 1885 г. появился его очерк «Обреченные», написанный Гиляровским еще в 1874 г. и повествующий о работе на белильном заводе Сорокина.

Летописец московских трущоб

Действительно, репортером Владимир Гиляровский был очень талантливым. Его лично знали практически все московские чиновники, а особенно – полицейские приставы и следователи, пожарные начальники, врачи больниц. Пожалуй, в Москве не было такого места, где бы не побывал Гиляровский. И такой темы, которую он бы не освещал в своих репортажах. Его пускали в театры и картинные галереи, в Английский клуб, где собирались московские аристократы, и в страшные притоны и вертепы Хитровки, где завсегдатаями были уличные грабители, картежники, проститутки и пьяницы. Везде его принимали «за своего» и, по сути, Гиляровский мог решить практически любую проблему. В частности, он помогал своим знакомым вернуть похищенные вещи, поскольку был вхож в воровские «малины» Хитрова рынка. Поскольку для репортера самое важное – уметь развязать язык собеседнику, Гиляровскому приходилось и выпивать. А как же без выпивки побывать в кабаках и трущобах, не привлекая к себе внимания? Но, как вспоминают друзья писателя, несмотря на то, что он мог выпить огромное количество спиртных напитков, трезвость не покидала репортера и, где надо, он сохранял ясность ума и тщательно запоминал пьяные откровения своих собеседников. Именно эта «свойскость» Владимира Гиляровского и позволила ему создать впечатляющие по содержащимся сведениям очерки жизни московского социального «дна», криминального мира, богемы.

Излюбленной темой публикаций Гиляровского стали социальные проблемы Москвы. Пожалуй, никто лучше Гиляровского не осветил нравы и быт московских трущоб – Хитровки, Сухаревки, не рассказал о жизни социальных низов. Гиляровский затронул даже тему жизни бездомных животных в Москве. Основные герои произведений Гиляровского – люди, «тертые жизнью», обитатели московских трущоб, порой потерявшие человеческий облик. Но в поведении некоторых из них еще проскальзывает что-то человеческое. Гиляровский учит читателя, в буквальном смысле, «от сумы и от тюрьмы не зарекаться», поскольку показывает на примере своих героев, как вчера еще благополучные обыватели в мгновение оказывались жертвами московских трущоб и более уже не могли покинуть засасывающий как трясина мир дешевых кабаков и ночлежек – клоповников. Постепенно Гиляровского друзья и коллеги стали называть не иначе как «дядя Гиляй».

Популярность журналиста, писавшего на острые и злободневные темы, росла с каждой новой публикацией. А в 1887 году Гиляровский опубликовал первый сборник рассказов – «Трущобные люди». Цензура изъяла и уничтожила практически весь тираж этого произведения. Главное обвинение цензоров заключалось в том, что Гиляровский показал жизнь простого люда царской России слишком мрачной, без просвета, а «такую правду печатать нельзя», — как выразился один из руководителей цензуры о произведении Владимира Гиляровского. Однако рассказы все же распространились по стране. Сюжеты, простота подачи материала – все вызывало интерес читателя. Герои сборника «Трущобные люди» — это пропойца-лакей Спирька, исполнительный малый, страдающий запойным пьянством; старый актер Ханов; Александр Иванович Колесов – конторский служащий, прибывший в Москву в поисках работы и, будучи обкраденным, пополнивший число обитателей московских ночлежек; отставной подпоручик Иванов, обмороженный и превратившийся в московского нищего; профессиональный игрок в бильярд по прозвищу «Капитан», с травмированной рукой проигравший партии. Все эти люди – жертвы социального бесправия, нищеты, многочисленных пороков. Эту реальность царской России, изображенную Гиляровским, тогда не хотели воспринимать и признавать «охранители» существующих порядков – от цензоров до консервативных критиков. Да и сегодня она идет вразрез с идеализацией дореволюционных времен, присущей многим современным авторам.

В очерке «Хитровка» Гиляровский дает подробнейшее и интереснейшее описание самого злачного района дореволюционной Москвы – Хитрова рынка. Здесь, в ночлежных домах, ютилось в целом до 10 000 человек. Среди них – и бесчисленные алкоголики-босяки, перебивавшиеся случайными заработками, и профессиональные преступники, и малолетние проститутки, и нищие инвалиды. Преступный путь хитровцы начинали с рождения, а до взрослых лет многие из них и не доживали. Гиляровский описывает городовых, отвечавших за порядок на Хитровом рынке и прекрасно знавших всю его криминальную публику. В другом очерке писатель повествует о том, как он исследовал московские подземелья – клоаку между Трубной площадью и Самотёкой, в которую была превращена река Неглинка, практически на всем протяжении «закатанная в трубу». Кстати, после того, как Владимир Алексеевич опубликовал в московской печати цикл статей о приключениях в московских подземельях, городская дума Москвы была вынуждена издать постановление с приказом о начале перестройки Неглинки. Но, помимо рассказов о «дне» в переносном и буквальном смыслах этого слова, Гиляровский повествует и о жизни московских богачей. Так, в одном из очерков писатель рисует образ жизни московских купцов, собиравшихся в клубе в доме Мятлева. Приводит перечень изысканных меню. В другом – повествует о московской «яме» — долговой тюрьме, куда попадали несчастные люди, оказавшиеся во власти своих кредиторов и не сумевшие расплатиться с долгами. В своих очерках Гиляровский вспоминает и о многих встречавшихся ему на пути писателях, поэтах, актерах, художниках и прочих интересных личностях. Интересны описания быта обычных московских людей – булочников и парикмахеров, официантов и извозчиков, студентов и начинающих художников. Замечательны описания московских трактиров и ресторанов, бань и скверов.

Друг поэтам и художникам

Постепенно Гиляровский получил широкую известность и в литературной, музыкальной, художественной среде – он близко общался с Успенским, с Чеховым, был хорошо знаком со многими знаменитыми композиторами и художниками своего времени. Брат Антона Павловича Чехова Михаил вспоминает: ««Однажды, еще в самые ранние годы нашего пребывания в Москве, брат Антон вернулся откуда-то домой и сказал: «Мама, завтра придет ко мне некто Гиляровский. Хорошо бы его чем-нибудь угостить». Приход Гиляровского пришелся как раз на воскресенье, и мать испекла пирог с капустой и приготовила водочки. Явился Гиляровский. Это был тогда еще молодой человек, среднего роста, необыкновенно могучий и коренастый, в высоких охотничьих сапогах. Жизнерадостностью от него так и прыскало во все стороны. Он сразу же стал с нами на «ты», предложил нам пощупать его железные мускулы на руках, свернул в трубочку копейку, свертел винтом чайную ложку, дал всем понюхать табаку, показал несколько изумительных фокусов на картах, рассказал много самых рискованных анекдотов и, оставив по себе недурное впечатление, ушел. С тех пор он стал бывать у нас, и всякий раз вносил с собой какое-то особое оживление» (М. П. Чехов. «Вокруг Чехова»). О дружбе с Антоном Павловичем Чеховым вспоминал в «Друзьях и встречах» и сам Гиляровский – в этом сборнике великому русскому писателю посвящен очерк «Антоша Чехонте».

Параллельно статьям в прессе и рассказам, Гиляровский занимался и сочинительством стихов. Так, в 1894 г. он издал сборник стихов «Забытая тетрадь». В качестве репортера «Русских ведомостей» Гиляровский бывал на Дону – у казаков, в Албании и даже на русско-японской войне 1904-1905 гг. В начале Первой мировой войны Гиляровский пожертвовал гонорар от изданной им книги стихов в фонд помощи раненым воинам. Стихи Гиляровского иллюстрировали друзья поэта и писателя – братья Васнецовы, Кустодиев, Малютни, Маковский, Суриков, Серов, Репин, Нестеров. Художников Гиляровский любил и близко общался с ними. Причем не только со знаменитостями, но и с начинающими, молодыми художниками, которых старался поддержать и добрым словом, и материально – никогда не жалел денег на покупку картин, тем самым выручая начинающих и плохо оплачиваемых мастеров кисти. В сборнике «Друзья и встречи» Владимир Гиляровский описывает грустную встречу с Алексеем Кондратьевичем Саврасовым – автором бессмертных картин «Грачи прилетели» и «Разлив Волги под Ярославлем». Ко времени встречи великий художник уже был безнадежно болен алкоголизмом, однако Гиляровский старался ему помочь, чем мог – хотя бы подкинуть денег на обед, поскольку мастер, не имевший заказов, жил в ужасной бедности: «я предложил Алексею Кондратьевичу отдохнуть на диване и заставил его надеть мой охотничий длинный пиджак из бобрика. И хотя трудно его было уговорить, он все-таки надел, и когда я провожал старика, то был уверен, что ему в обшитых кожей валенках и в этом пиджаке и при его летнем пальто холодно не будет. В карман ему я незаметно сунул серебра. Жена, провожая его, просила заходить не стесняясь, когда угодно. Он радостно обещал, но ни разу не зашел,— и никогда больше я его не встречал, слышал только, что старик окончательно отрущобился и никуда не показывается» (Гиляровский В.А. Друзья и встречи).

Пожалуй, самым известным стихотворным произведением Владимира Алексеевича Гиляровского стал написанный в 1915 году «Марш сибирских стрелков», который опубликовали в журнале «Прапорщик». Именно на его мотив впоследствии были сочинены знаменитые гимны Гражданской – белогвардейский «Марш Дроздовского полка» (Из Румынии походом Шёл дроздовский славный полк, Во спасение народа Исполняя тяжкий долг…», 1918 либо 1919), красноармейский «Марш дальневосточных партизан» (По долинам и по взгорьям, 1922) и анархистский «Гимн махновцев» (Махновщина, махновщина, ветер флаги твои вил, почерневшие с кручины, покрасневшие с крови). А оригинальные слова марша авторства Гиляровского начинались так: «Из тайги, тайги дремучей, от Амура, от реки, молчаливо, грозной тучей шли на бой сибиряки».

«Дядя Гиляй» — советский писатель

После революции он, классик российской журналистики и литературы, с юных лет сочувствовавший народникам, принял советскую власть. И это несмотря на то, что в год Октябрьской революции Владимиру Алексеевичу Гиляровскому исполнилось шестьдесят два года, большая часть жизни прошла «в том мире» — в царской России, которую, однако, криминальный репортер не очень и жаловал. Именно в послереволюционное десятилетие Гиляровский приобретает настоящую славу как прекрасный мемуарист – при советской власти его мемуары уже были разрешены и никто не изымал тиражи книг с целью уничтожения. Когда Владимиру Алексеевичу исполнилось семьдесят лет, он получил земельный участок в Можайском уезде, затем, в Картино, построил дом и прожил там до конца своих дней. Советская власть ценит и уважает писателя Гиляровского – его статьи все также пользуются спросом, только уже в советских печатных изданиях. А литературные издательства начинают выпуск поэзии и мемуарной прозы «Дяди Гиляя».

Гиляровский работал в газетах «Известия» и «Вечерняя Москва», в журналах «Огонек» и «Прожектор», в 1922 г. опубликовал поэму «Стенька Разин». В 1926 г. была опубликована книга «Москва и москвичи», а в 1928 г. – «Мои скитания». На глазах Владимира Алексеевича преображалась Россия, новый облик приобретала и его любимая Москва. Во-первых, Москва стала столицей советского государства. Во-вторых, ушли в прошлое трущобы и ночлежки, о которых писал Гиляровский в «Трущобных людях» и «Москве и москвичах». Современник самых разных эпох, он своими глазами мог наблюдать преобразования страны. И делал из своих наблюдений вполне правильные выводы. Несмотря на то, что под старость лет Владимир Гиляровский стал практически полностью слепым, он продолжал самостоятельно писать статьи и рассказы. В 1934 г. вышла книга «Друзья и встречи». А «Люди театра» вышли уже после смерти писателя. В 1960 г. вышло еще одно произведение уже давно покойного к тому времени автора – «Москва газетная».

Настоящей визитной карточкой Владимира Гиляровского стала книга «Москва и москвичи». Он писал ее более двадцати лет – с 1912 года и до последнего года своей жизни. К декабрю 1925 года работа над сборником очерков была завершена и в 1926 г. «Москва и москвичи» вышла тиражом 4000 экземпляров. После успеха книги к писателю обратилось издательство с предложением развить тему старой Москвы. Сам Гиляровский признавался, что о Москве писать можно очень много. Москва конца XIX века – это одна из излюбленных тем творчества писателя. В 1931 г. в издательстве «Федерация» вышли «Записки москвича». Третья книга, в которой были объединены два предыдущих издания, вышла уже в 1935 году. «Чувствую себя счастливым и помолодевшим на полвека», — так сказал писатель, когда рукопись была отправлена в издательство. На глазах писателя Москва, которой он отдал большую часть своей жизни и летописцем радости и горя которой стал, приобретала новый облик. Уходили в прошлое страшные трущобы Хитрова рынка и Сухаревки, сносились ночлежки, а на их месте возникало новое комфортабельное жилье для советских граждан. Извозчиков сменил доступный общественный транспорт, а городовых – советские милиционеры. Эти перемены не могли не радовать Гиляровского, о чем он и сообщал в «Москве и москвичах».

В 1935 г. Владимир Алексеевич скончался на восьмидесятом году жизни. Его похоронили на Новодевичьем кладбище. Именем Владимира Гиляровского в 1966 г. была названа бывшая 2-я Мещанская улица в Москве. Также память о Гиляровском увековечена в названиях улиц в Вологде и Тамбове, в названии одной из малых планет Солнечной системы. Кстати, с Гиляровского создавал Тараса Бульбу на барельефе памятника Гоголю знаменитый скульптор Андреев. И. Репин писал с Гиляровского одного из своих запорожцев – столь колоритной внешностью обладал самый популярный криминальный корреспондент Москвы.

источник

Северная Корея остается загадкой для окружающего мира, но иногда у нас есть возможность заглянуть за “железный занавес” и больше узнать про повседневную жизнь этой закрытой страны.

Фотографам Дэвиду Гуттенфельдеру и Винсенту Ю посчастливилось получить доступ к некоторым районам Пхеньяна – крупнейшего города страны как в плане территории, так и в плане населения, а также побывать в других городах КНДР. С помощью их фотографий и мы можем узнать больше о жизни в одной из самых военизированных и изолированных стран мира…

1. Корейцы фотографируются в боулинге в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

2. Кореец фотографирует, пока его друзья отдыхают на шезлонгах у бассейна в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

3. Девушка помогает детям научиться играть в гольф в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

4. Ночной перекресток в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

5. Монумент идей Чучхе в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

6. Утренний вагон метро в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

7. Люди читают копию ежедневной газеты во время ожидания поезда в метро в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

8. Дети поднимают игрушечные штанги в школе в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

9. Будущая тяжелоатлетка? (David Guttenfelder/Associated Press)

11. Зрители смотрят матч по традиционной корейской борьбе в день открытия ежегодного турнира по этому виду спорта в Пхеньяне. (David Guttenfelder/Associated Press)

12. Прогулка вдоль реки Тэдонган в столице Северной Кореи. (David Guttenfelder/Associated Press)

13. Карусель в недавно построенном парке развлечений. (David Guttenfelder/Associated Press)

14. Дети рисуют картинки в школе. (David Guttenfelder/Associated Press)

15. Девушка спускается по лестнице ресторана, рассчитанного, в основном, на туристов, в Кэсоне. (David Guttenfelder/Associated Press)

16. Закат над башней идей Чучхе в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

17. Женщина покупает еду в магазине в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

18. Улица Пхеньяна. (Vincent Yu/Associated Press)

19. Стройка в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

20. Мужчина идет по подземному переходу в столице. (Vincent Yu/Associated Press)

21. Высотки Пхеньяна. (Vincent Yu/Associated Press)

22. Одинокий прохожий на улице Пхеньяна. (Vincent Yu/Associated Press)

23. Отель в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

24. Отель – вид изнутри. (Vincent Yu/Associated Press)

25. У магазина вечером…(Vincent Yu/Associated Press)

26. Молодожены позируют для фото на фоне новостроек районе Мансу Хилл в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

27. Улица в столице через окно боулинг-центра. (Vincent Yu/Associated Press)

28. Девушки отдыхают в боулинг-центре. (Vincent Yu/Associated Press)

29. Будет страйк? (Vincent Yu/Associated Press)

30. Партия в бильярд в самом разгаре. (Vincent Yu/Associated Press)

31. Официантка в ресторане за огромным аквариумом с рыбами в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

32. Официантка с пивом в Кэсоне. Кэсон, находящийся к северу от демилитаризованной зоны, разделяющей Северную и Южную Кореи, был древней столицей династии Корьо до 1392 года. (Vincent Yu/Associated Press)

33. Ресторан в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

34. Ресторан в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

35. Площадь Ким Ир Сена в столице. (Vincent Yu/Associated Press)

36. Дети толкают автобус на улице в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

37. Новое высотное здание в столице. (Vincent Yu/Associated Press)

38. Переполненный автобус в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

39. Две постовые на улице столицы. (Vincent Yu/Associated Press)

40. Типичный день в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

41. Постовой за работой в Кэсоне. (Vincent Yu/Associated Press)

42. Улица Кэсона. (Vincent Yu/Associated Press)

43. Солдат на посту у ресторана в Кэсоне. (Vincent Yu/Associated Press)

44. Действительно, почему бы не перекинуться в шашки прямо на улице. Снимок сделан в Саривоне. (Vincent Yu/Associated Press)

45. Девочка в тире на Народной улице в Саривоне. (Vincent Yu/Associated Press)

46. Монах идет к храму Корьо в Кэсоне. (Vincent Yu/Associated Press)

47. Студенты в Университете Кима Чхэка в Пхеньяне. Технологический университет Кима Чхэка был основан в 1948 году, а его электронная библиотека появилась в 2005 году. (Vincent Yu/Associated Press)

48. Оркестр перед открытием кинофестиваля в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

49. Дети выступают на 10-ой национальной корейской выставке платьев в центре молодежи в Пхеньяне. (Vincent Yu/Associated Press)

50. Распевая патриотические песни, школьники идут по улице Пхеньяна во время парада. (Vincent Yu/Associated Press)