армия

Мир военных — особый мир, подчиненный дисциплине, выдержке и смелости. Отвага и смелость здесь ценятся много больше, чем добрый нрав и позитивность характера. Кадры из нашей подборки, сделаны в идеальный момент, который позволяет нам увидеть все эти качества, а заодно и затаить дыхание от столь близкой опасности.

источник

Погоны в армии появились при Петре Первом в конце XVII века. Придумали погоны для удобства. Погон, причем один, крепился на левое плечо солдата, чтобы не сползала лямка сумки

. Спустя сто лет по погонам стали различать офицеров.

Александр Первый в 1802 году в очередной раз переодел армию. Солдаты получили погоны на оба плеча, унтер-офицеры – на правое, офицеры – на левое. Мундиры генералов и фельдмаршалов украсили эполетами. К середине XIX века погоны вновь поменялись – появились звездочки просветы — на языке военного устава так называют полоски.

Тимофей Песчаненко, главный хранитель отдела тканей и костюмов исторического музея: Начиная с прапорщика и до штабс-капитана это были погоны с одним просветом, одной, двумя, тремя, четырьмя звездочкам или с чистым полем. Начиная со звания майора погоны имели два просвета. Генеральские погоны имели свои отличительные черты в виде галуна – рисунка зигзаг.

Грянула Первая Мировая война. Военнослужащие от золотых погон отказались. Сам Николай Второй надел простую гимнастерку и погоны пехотного полковника.

Октябрьская революция в 1917 году отменила погоны как символ неравноправия. Для всех военнослужащих ввели единое звание – воин Рабоче-крестьянской Красной армии, сокращенно красноармеец. Восстановили персональные воинские звания 22 сентября 1935 года. Старшина, лейтенант, капитан, майор, полковник… Различали звания по воротничкам, на которых появились кубари для лейтенантов, шпалы – для капитанов, майоров и полковников.

Тимофей Песчаненко, главный хранитель отдела тканей и костюмов исторического музея: Ромбы отличали высший военный состав. Четыре ромба – командарм, три – комдив, два ромба – комбриг.

В 1938 году вместо ромбов на воротнике для командного состава ввели звездочки и уголки, которые пришивались на рукав. В начале Второй Мировой войны Сталин приказал маскировать эти знаки. Погоны вернули в 1943 году. С тех пор воинские звания в российской армии различают по погонам.

Источник

На Байковом кладбище Киева спит вечным сном человек, ставший легендой при жизни, человек, одно имя которого наводило ужас на гитлеровцев — Сидор Артемьевич Ковпак.

Он родился 7 июня 1887 года на Полтавщине, в большой крестьянской семье. На счету была каждая копейка, и вместо школы Сидор с юных лет осваивал навыки пастуха и землепашца.

В 10 лет он стал помогать семье, работая в лавке у местного торговца. Шустрый, сообразительный, наблюдательный — «далеко пойдёт малец», говорили о нём умудрённые житейским опытом деревенские аксакалы.

В 1908 году Сидора призвали в армию, и после четырёх лет срочной службы он отправился в Саратов, где устроился разнорабочим.

От императора до Василия Ивановича

Но всего через два года Сидор Ковпак опять оказался в солдатском строю — началась Первая мировая война.

Рядовой 186-го Асландузского пехотного полка Сидор Ковпак был отважным воином. Будучи несколько раз раненным, он всегда возвращался в строй. В 1916 году, будучи разведчиком, Ковпак особо отличился во время Брусиловского прорыва. Своими подвигами он заслужил два Георгиевских креста, которые ему вручил император Николай II.

Возможно, тут царь-батюшка немного погорячился — в 1917 году Ковпак выбрал не его, а большевиков. Вернувшись после Октябрьской революции на родину, Ковпак обнаружил, что война идёт за ним по пятам — красные и белые сошлись не на жизнь, а на смерть. И здесь Ковпак собрал свой первый партизанский отряд, с которым стал громить деникинцев, а заодно, по старой памяти, и германцев, оккупировавших Украину.

В 1919 году отряд Ковпака влился в регулярную Красную Армию, а сам он — в ряды партии большевиков.

Но на фронт Ковпак сразу не попал — его свалил бушевавший в полуразрушенной стране тиф. Выкарабкавшись из лап болезни, он всё-таки отправляется на войну и оказывается в рядах 25-й дивизии, которой командует сам Василий Иванович Чапаев. Командир трофейной команды чапаевцев Сидор Ковпак уже тогда прослыл своей рачительностью и бережливостью — он умел собирать оружие на поле боя не только после побед, но и после неудачных сражений, поражая противника подобной дерзостью.

Ковпак брал Перекоп, добивал остатки врангелевской армии в Крыму, ликвидировал махновские банды, а в 1921 году был назначен на должность военкома в Большом Токмаке. Сменив ещё несколько подобных должностей, в 1926 году он вынужден был демобилизоваться.

В партизаны — огородами

Нет, Ковпак не устал от войны, но подводило здоровье — беспокоили старые раны, мучил заработанный в партизанском отряде ревматизм.

И перешёл Ковпак на хозяйственную деятельность. Пусть недоставало образования, зато были у него в наличии жилка крепкого хозяйственника, наблюдательность и сообразительность.

Начав в 1926 году с поста председателя сельскохозяйственной артели в селе Вербки, Ковпак через 11 лет дошёл до должности председателя Путивльского горисполкома Сумской области Украинской ССР.

К началу Великой Отечественной войны Сидору Ковпаку было 54 года. Не так уж и много, но не так уж и мало для человека, вся жизнь которого была связана с войной и тяжёлым крестьянским трудом.

Но Ковпак в трудную минуту умел забывать и о возрасте, и о болячках. Он взял на себя всю организационную работу по созданию в районе Путивля партизанского отряда. Времени на организацию было очень мало — враг приближался стремительно, но Ковпак до последнего занимался подготовкой баз и схронов.

Из Путивля он уходил огородами едва ли не последним из руководства 10 сентября 1941 года, в тот момент, когда немецкие части уже появились в населённом пункте.

Очень многие партизанские отряды погибли в самом начале войны из-за того, что их руководители попросту были не подготовлены к подобной деятельности. Были и такие, кто, заложив базы, из страха предпочитал спрятаться, скрыться, но не вступать в борьбу.

Но Ковпак был совершенно иным. За плечами — огромный военный опыт, объединённый с опытом талантливого хозяйственника. Всего за несколько дней из ушедших вместе с ним в леса путивльских активистов и разведчиков-окруженцев Ковпак создал ядро будущего отряда.

Власть из леса

29 сентября 1941 года у села Сафоновка отряд Сидора Ковпака провёл первую боевую операцию, уничтожив гитлеровский грузовик. Немцы отправили группу для уничтожения партизан, но та вернулась ни с чем.

17 октября 1941 года, когда гитлеровцы были уже на подступах к Москве, в украинских лесах отряд Ковпака объединился с отрядом Семёна Руднева, кадрового военного, участника сражений с японскими милитаристами на Дальнем Востоке.

*** Ковпак (сидит слева) зачитывает партизанам шифровку с Большой земли. Комиссар отряда С. В. Руднев (сидит справа), 1942 г. ***

Они оценили хватку друг друга и прониклись взаимным уважением. У них не было соперничества за лидерство — командиром стал Ковпак, а Руднев занял пост комиссара. Этот управленческий «тандем» очень скоро заставил гитлеровцев содрогнуться от ужаса.

Ковпак и Руднев продолжали объединять мелкие партизанские группы в единый Путивльский партизанский отряд. Как-то на встречу командиров таких групп прямо в лес заявились каратели с двумя танками. Гитлеровцы всё ещё полагали, что партизаны — это нечто несерьёзное. Итогом принятого партизанами боя стал разгром карателей и захват одного из танков в качестве трофея.

Главным отличием отряда Ковпака от многих других партизанских соединений было, как ни парадоксально, практически полное отсутствие партизанщины. У ковпаковцев царила железная дисциплина, каждая группа знала свой манёвр и действия при внезапном нападении противника. Ковпак был настоящим асом скрытного перемещения, неожиданно для гитлеровцев появляясь то здесь, то там, дезориентируя врага, нанося молниеносные и сокрушительные удары.

В конце ноября 1941 года гитлеровское командование почувствовало, что район Путивля оно практически не контролирует. Громкие акции партизан изменили и отношение местного населения, которое стало смотреть на оккупантов едва ли не с насмешкой — мол, разве вы тут власть? Настоящая власть — в лесу!

*** Сидор Ковпак (в центре) обсуждает с командирами отрядов детали боевой операции, 1942 г. ***

Идёт Ковпак!

Раздражённые немцы блокировали Спадащанский лес, ставший главной базой партизан, и бросили большие силы на их разгром. Оценив ситуацию, Ковпак принял решение прорваться из леса и уйти в рейд.

Партизанское соединение Ковпака стремительно разрасталось. Когда он шёл с боями по тылам противника по Сумской, Курской, Орловской и Брянской областям, к нему присоединялись всё новые и новые группы. Соединение Ковпака превратилось в настоящую партизанскую армию.

18 мая 1942 года Сидор Ковпак был удостоен звания Героя Советского Союза.

В августе 1942 года Ковпака вместе с командирами других партизанских соединений принимали в Кремле, где Сталин спрашивал о проблемах, нуждах. Были определены и новые боевые задачи.

Соединение Ковпака получило задание отправиться на Правобережную Украину с целью расширения зоны партизанских действий.

Из брянских лесов партизаны Ковпака прошли с боями несколько тысяч километров по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям. Впереди них уже катилась партизанская слава, обраставшая легендами. Говорили, что сам Ковпак — огромный бородатый силач, ударом кулака убивающий 10 фашистов за раз, что в его распоряжении танки, пушки, самолёты и даже катюши и что его боится лично Гитлер.

шки, самолёты и даже катюши и что его боится лично Гитлер.

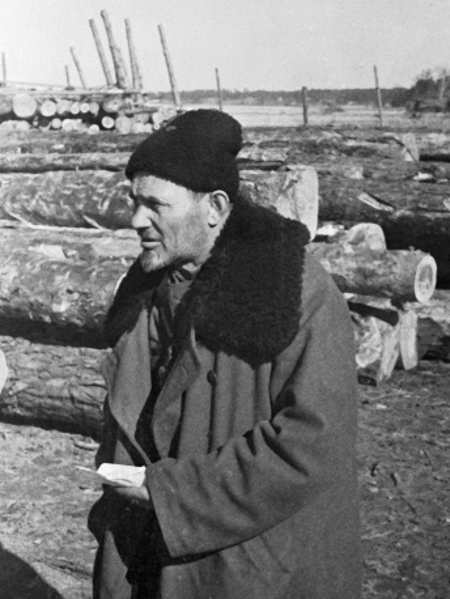

*** Сидор Ковпак осматривает новый плацдарм, 1943 г. ***

Гитлер не Гитлер, но нацисты калибром поменьше действительно боялись. На полицаев и немецкие гарнизоны новость «Идёт Ковпак!» действовала деморализующе. От встречи с его партизанами старались уклониться любым путём, ибо ничего хорошего она не сулила.

В апреле 1943 года Сидору Ковпаку было присвоено звание «генерал-майор». Так у партизанской армии появился самый настоящий генерал.

Самый трудный рейд

Те, кто встречал легенду наяву, поражались — невысокий старичок с бородкой, похожий на деревенского деда с завалинки (партизаны так и звали своего командира — Дед), казался абсолютно мирным и никак не походил на гения партизанской войны.

Ковпак запомнился своим бойцам целым рядом изречений, ставших крылатыми. Разрабатывая план новой операции, он повторял: «Прежде чем зайти в Божий храм, подумай, как из него выйти». Про обеспечение соединения всем необходимым лаконично и немного издевательски говорил: «Мой поставщик — Гитлер».

И действительно, Ковпак никогда не докучал Москве просьбами о дополнительных поставках, добывая оружие, боеприпасы, топливо, продовольствие и обмундирование на гитлеровских складах.

В 1943 году Сумское партизанское соединение Сидора Ковпака отправилось в свой самый трудный, Карпатский рейд. Из песни слова не выкинешь — в тех краях было много таких, кого вполне устраивала власть гитлеровцев, кто рад был под их крылом вешать «жидов» и вспарывать животы польским детям. Разумеется, Ковпак для подобных не был «героем романа». В ходе Карпатского рейда были разгромлены не только многие гитлеровские гарнизоны, но и отряды бандеровцев.

Бои были тяжёлыми, и порой положение партизан казалось безвыходным. В Карпатском рейде соединение Ковпака понесло самые серьёзные потери. Среди погибших оказались и ветераны, стоявшие у истоков отряда, включая комиссара Семёна Руднева.

Живая легенда

Но всё-таки соединение Ковпака вернулось из рейда. Уже по возвращении стало известно, что сам Ковпак был серьёзно ранен, но скрывал это от своих бойцов.

В Кремле решили, что дальше рисковать жизнью героя нельзя — Ковпака отозвали для лечения на Большую землю. В январе 1944 года Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени Сидора Ковпака. Командование дивизией принял на себя один из соратников Ковпака, Пётр Вершигора. В 1944 году дивизия совершила ещё два масштабных рейда — Польский и Неманский. В июле 1944 года в Белоруссии партизанская дивизия, которую так и не удалось разгромить фашистам, соединилась с частями Красной Армии.

В январе 1944 года за успешное проведение Карпатского рейда Сидор Ковпак был вторично удостоен звания Героя Советского Союза.

*** Сидор Ковпак, 1954 г. ***

Залечив раны, Сидор Ковпак приехал в Киев, где его ждала новая работа — он стал членом Верховного суда Украинской ССР. Наверное, другому в вину поставили бы недостаток образования, но Ковпаку доверяли и властные верхи, и простой народ — он заслужил это доверие всей своей жизнью.

В 2012 году, при Викторе Януковиче, Верховная Рада Украины по предложению коммунистов приняла Постановление о праздновании 125-летия со дня рождения Сидора Артемьевича Ковпака. Тогда ещё Ковпак оставался для Украины героем.

Источник

Помимо ядерной триады (куда входят стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы), у Российской армии есть и своя пищевая триада: сухой паек – шведский стол – полевая кухня.

«Армия сегодня» попробовала разобраться в тонкостях организации питания сегодняшних защитников Отечества.

Сухпай

Знакомство с армией сегодня начинается с сухого пайка. Все призывники, отправляясь к местам прохождения службы, обеспечиваются так называемыми индивидуальными рационами питания (ИРП), чье более расхожее название – сухой паек. Тот же ИРП поддерживает боевой дух военных, когда подразделения выдвигаются за пределы мест постоянной дислокации.

Сегодня в войсках имеется около десятка вариантов сухих пайков: офицерские и солдатские, горные, морские и летные. Бывалые солдаты, пробовавшие ИРП на зуб в полевых выходах, знают в сухпайках толк и могут долго и с упоением рассказывать, какой вкуснее и сытнее и почему. Одно можно утверждать с уверенностью: наши сухпаи – одни из лучших на планете. В пользу этого свидетельствует и едва ли не самая высокая калорийность нашего ИРП – 4300 килокалорий (для сравнения: в армиях большинства других государств эта цифра колеблется в пределах 3700 килокалорий), и готовность некоторых иностранных военных менять свои рационы на наши в соотношении три к одному, о чем не раз заявляли участники международных учений и операций.

Один из видов сухого пайка военнослужащих Вооруженных сил РФ. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Например, в ИРП-П (повседневный) входят две банки консервированного мяса, две банки каши с мясом, хлеб, все для полевой «чайной церемонии», а также средства гигиены, одноразовая посуда и портативное приспособление для подогрева еды на сухом горючем. Летчики и те, кто идет в бой, получают еще более сытные пайки.

Шведский стол по-армейски

В наших войсках система питания «шведский стол» полноценно функционирует вот уже два года. Но фактически так называется появившаяся у военнослужащих возможность выбора на обед или ужин из нескольких блюд и нескольких напитков, а также оборудование столовых салат-барами. К примеру, морпехам Тихоокеанского флота на обед предлагают два овощных салата, домашнюю солянку, суп, тефтели, гуляш, мясные биточки, гречку, картофель, гороховое пюре. Можно взять дополнительную порцию овощей, рыбы, сала. И никаких больше знаменитых перловки и сечки… Кстати, все продукты теперь должны быть изготовлены строго по ГОСТу.

Во время обеда с элементами «шведского стола» в гарнизоне подводников Северного флота в Гаджиево. Фото: Лев Федосеев / ТАСС

В дополнение к шведскому столу почти все воинские части армии России оборудованы чайными комнатами, где в свободное время каждый солдат и матрос может отдохнуть за чашкой чая, пообщаться с сослуживцами, посмотреть телевизор или почитать газеты – этакий ребрендинг «ленинской комнаты».

Аутсорсинг против полевой кухни

Заместитель главы Минобороны России Татьяна Шевцова в июне заявила, что в ходе внезапных проверок боевой готовности войск были выявлены недостатки системы аутсорсинга в военном ведомстве. «Ключевой из них – невозможность оперативной переброски вслед за войсками частных компаний, обеспечивающих аутсорсинг», – заметила она.

Итак, теперь материально-техническое обеспечение (МТО) войск, задействованных в участившихся в последнее время проверках боеготовности, осуществляется силами отдельных бригад МТО. Пункты питания на полигонах представляют собой мобильные комплексы с полевыми автомобильными кухнями ПАК-200. В их состав могут быть включены различные модификации полевого оборудования для приготовления горячей пищи, передвижные склады, посудомоечные машины, сборная кухонная мебель, а отдаленные полигоны обслуживают мобильные кухни-столовые на базе грузовиков «Урал».

Работа солдатской полевой кухни. Фото: Александр Таран / ТАСС

Для понимания масштабов приведем цифры по итогам летней проверки боеготовности в Центральном военном округе: 65-тысячную группировку войск нужно было обеспечить на неделю 22,5 тоннами мяса, 24 тоннами круп и овощей, 32 тоннами хлеба плюс более чем две тысячи тонн воды. Питание военнослужащих, кстати, организовано так же, как и в местах постоянной дислокации, – по системе шведского стола.

«Калду дерби» с окрошкой

Традиции русского гостеприимства выбиваются из концепции кухонной триады, но иногда и они имеют непосредственное отношение к армии. Для участников первого Чемпионата мира по танковому биатлону этим летом гвардейские военные повара Таманской мотострелковой дивизии, выступившей хозяевами соревнований, разработали специальное интернациональное меню. Чтобы угодить гостям, таманцы научились готовить, например, суп-пюре «Калду-дерби», говядину с фасолью и рисом «Пабеллин-криольо» и салат «Фатуш». Помимо национальных блюд, иностранных участников ежедневно потчевали блюдами русской кухни: блинами, горячими и холодными борщами, окрошкой и квасом.

В общем, в армии по-прежнему не кормят черной икрой, но и слипшейся перловки ни в одной столовой вы теперь не найдете. А в коробке сухпайка у каждого солдата лежит по пачке стиморола и мультивитамины – такие вот разносолы по-армейски.

источник

Такое ощущение, что русские разработчики боевой техники и вооружения немножко издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники. Вот у Германии есть танк «Леопард». У Израиля —- «Меркава» (Боевая колесница). У Америки танк «Абрамс», у Франции «Леклерк», оба в честь знаменитых генералов. А у нас — Т-72Б «Рогатка».

Такое ощущение, что русские разработчики боевой техники и вооружения немножко издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники. Вот у Германии есть танк «Леопард». У Израиля —- «Меркава» (Боевая колесница). У Америки танк «Абрамс», у Франции «Леклерк», оба в честь знаменитых генералов. А у нас — Т-72Б «Рогатка».

В честь рогатки. Не понятно почему, зато понятно, что КВН мог родиться только у нас.

Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу «Паладин». А англичане свою называют «Арчер» (Лучник). Все путем. Тут подходят русские и говорят: смотрите сюда. Вот самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» и дальнобойные самоходные пушки 2С5 «Гиацинт» и 2С7 «Пион», способные стрелять ядерными снарядами. Нюхайте, пожалуйста, букет.

Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету «Дракон». А другую называют «Шиллейла» (Дубинка). Все логично. Тут подходят русские и говорят: а вот гляньте-ка. Вот противотанковые ракеты 9М14М «Малютка», 9М123 «Хризантема» и противотанковая ракета «Метис» с ночным прицелом «Мулат». А чтоб вам совсем стало непонятно и страшно, была у нас еще ракета под названием «Кромка».

А чтоб вы еще больше задумались, тяжелую боевую машину поддержки танков мы назвали «Рамка».

А чтоб у вас башка закружилась, новейший ракетный комплекс береговой обороны мы назвали «Бал».

А чтоб у вас идиотская улыбка на репе образовалась, наш самый мощный в мире 30-ствольный самоходный огнемет называется ТОС-1 «Буратино».

А чтоб вас прям сегодня же в дурдом увезли — наш подствольный гранатомет ГП-30 имеет название «Обувка».

А ежели что, то есть еще 82-мм автоматический миномет 2Б9 «Василек», ротный миномет 2Б14 «Поднос», миномет 2С12 «Сани», система активной проводной охраны «Кактус» (5 000 Вольт на проводе), межконтинентальная баллистическая ракета «Курьер» с ядерным зарядом, межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23 УТТХ «Молодец» с десятью ядерными зарядами, атомная подлодка проекта 705 «Лира», система управления артиллерийским огнем «Капустник», артиллерийский радиолокационный комплекс обнаружения целей «Зоопарк», контейнерная система управления ракетами «Фантасмагория», самоходное орудие «Конденсатор» и граната для подствольного гранатомета 7П24 «Подкидыш».

Источник

Берцы — высокие армейские ботинки на шнурках. На сегодняшний день входят в экипировку практически всех армий мира.

В обувной промышленности такая обувь называется «ботинки с высокими берцами», отсуюда и пошло название «берцы», которое прочно прикрепилось к этому виду обуви. Берцами в обувной промышленности называют наружные детали верха обуви, закрывающие лодыжечную (голеностопную) часть ноги. На этих деталях обуви располагаются шнурки и пряжки.

В отличие от сапог, берцы фиксируют голеностоп при помощи высокой шнуровки и в то же время оставляют его максимально подвижным, чем снижают вероятность растяжений сухожилий при повышенных физических нагрузках. Благодаря этому качеству, берцы стали незаменимой обувью для военных.

Во время Второй мировой войны большинство солдат носили сапоги или низкие шнурованные ботинки. Однако, как показала практика, ношение такой обуви часто приводило к переломам, особенно при приземлении с парашютом. Для нужд парашютного десанта были разработана высокие шнурованные ботинки — прообраз современных берцев. После Второй мировой войны армии НАТО постепенно стали использовать берцы как основной вид армейской обуви. Американская армия начала переход с низких ботинок образца 1943 года на высокие берцы в 1957 году и окончательно американская армия переобулась в берцы уже к концу 60-х годов ХХ столетия.

А в это же время Советская Армия продолжала использовать сапоги до конца своего существования. И уже Министерство обороны России в 2007 объявило о переходе с сапог на берцы. Полный переход пока не осуществлен, да и вряд ли состоится, по причине своеобразия природных условий России. По прежнему актуальна в российской армии и кирзовая, и резиновая и вяленая обувь. Хотя с каждым годом все больше бойцов и командиров переобуваются в удобные, качественные, подходящие военно-полевым условиям берцы.

С появлением стиля милитари , берцы уверенно заняли свое место среди повседневной обуви. Сегодня берцы популярны у членов ряда субкультур, а также часто используются как специальная обувь для активного отдыха, охоты, рыбалки.

Источник

В октябре этого года норвежский парламент одобрил закон, согласно которому служба в армии будет обязательной не только для мужчин, но и женщин. Норвегия — это первая страна — член НАТО, которая в мирное время решилась на такое нововведение. А сделано это для соблюдения принципа равенства полов. Смотрите прекрасную половину норвежской армии.

-

-

Полевые учения.

По мнению норвежских политиков, права и обязанности должны быть абсолютно одинаковыми для всех. А армия должна иметь доступ к лучшим ресурсам, независимо от пола.

-

Прекрасная половина норвежской армии. По данным Bloomberg, все женщины, которые родились в 1997 году и позже, будут обязаны отслужить в вооруженных силах Норверии по достижении ими 19-летнего возраста.

-

Военнослужащая военного корабля KNM Valkyrien.

До сих пор военная служба в норвежской армии для женщин была на добровольных началах.

-

Девушки служат и на борту минных тральщиков KNM Otra.

-

Одна из кандидаток в процессе набора в норвежскую армию.

-

Норвежская армия должна быть «нейтральной в гендерном отношении» — так считают политики этой страны. Нововведение не всем пришлось по вкусу, его противники считают, что физическое неравенство никак нельзя изменить.

-

Военный парад в Осло в 2014 году.

-

Женщины служат во всех видах вооруженных сил Норвегии без исключения.

-

Обязательный набор женщин в армию будет с середины 2016 года, а призывной возраст будет до истечения 44-х лет.

-

Начальная армейская подготовка.

-

В Норвегии женщины могут добровольно пойти на военную службу с 1976 года. (Фото: Mats Grimsæth / Forsvarets mediesenter).

Норвегия — это страна, в которой идет постоянная борьба за равенство полов. В соответствии с местными законами, в советах директоров компаний минимум 40 процентов должны составлять женщины. А в правительстве женщинам принадлежит половина министерских портфелей.

-

Источник

«Форма одежды номер восемь — что имеем, то и носим» — армейская шутка, ставшая в Афганистане повседневной реальностью. Редкое для СПЕЦНАЗА в Афганистане единообразие формы одежды являлось предметом постоянной критики вышестоящего командования.

Боевая форма разведчиков довольно часто пополнялась предметами трофейного обмундирования, обуви и снаряжения. Судя по радиоперехвату «бандформирований», даже они затруднялись в определении принадлежности «каких-то вооруженных людей, непохожих на «шурави». И неудивительно, т.к. только подразделениям СПЕЦНАЗ разрешалось ведение боевых действий без обязательных для всего личного состава 40 ОА бронежилета и стальи стального шлема (каски), ассоциирующихся у афганцев с внешним видом шурави. Эта единственная привилегия СПЕЦНАЗА вызывала даже зависть у остальных военнослужащих Контингента.

«Облегченка» была основным полевым обмундированием личного состава ОКСВ на протяжении всей «афганской войны». Лишь во второй половине восьмидесятых годов её частично заменило полевое обмундирование «нового образца», но оно не полностью отвечало требованиям к действиям личного состава в жарком климате.

Облегченное хлопчатобумажное обмундирование для жарких районов включало куртку с открытым воротником и брюки прямого покроя. Летняя облегченная форма одежды предполагала ношение с костюмом панамы и юфтевых ботинок.

Источник

В 2015 году российская армия получит боевую экипировку нового поколения.

Министерство обороны России и производитель уже подписали контракт на массовую поставку комплекта, который называют амуницией солдата XXI века.

Как сообщает «Российская газета», новая экипировка называется «Ратник», а производит ее подмосковное оборонное предприятие ЦНИИТОЧМАШ (Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения). Производитель рассчитывает, что объем ежегодных закупок Минобороны РФ составит примерно 50 тысяч комплектов.

Первые «Ратники» солдаты получат до новогодних праздников. После испытаний в сухопутных, воздушно-десантных войсках и частях морской пехоты начнется массовая поставка новой экипировки. Проверка более сотни элементов комплекта покажет его жизнеспособность в бою.

В комплект «Ратника» входит боевой комбинезон, бронированные жилеты и шлемы, защитные очки, гарнитура с функцией активной защиты слуха, система защиты коленных и локтевых суставов, а также другие элементы. Производителем также предусмотрена возможность ношения автомата, гранатомета, снайперской винтовки, боеприпасов, разведывательных устройств, бинокля и прицелов.

Уникальность «Ратника» в его универсальности. Его элементы могут использоваться солдатами и офицерами разных специальностей. Благодаря снижению общего веса экипировки повысилась мобильность военного на поле боя, а эффективность использования стрелкового оружия выросла на 20 процентов, пишет газета.

Экспортная версия «Ратника» будет показана на выставке вооружений в Абу-Даби в 2015 году.

источник

Согласно нормам международного права, государство обязано нести финансовую ответственность в случае гибели военнослужащего во время исполнения им воинских обязанностей. При этом факт смерти должен быть официально подтвержден и задокументирован — в противном случае, погибший солдат или офицер получают статус «пропавшего без вести»

, что снимает с официальных органов обязательства по выплате материальной компенсации его родственникам. Кроме того, существует и ответственность другого рода – чтобы выдать родным тело погибшего или указать место его захоронения, для чего останки должны быть точно идентифицированы. Этой цели и служит армейский жетон – самый простой и надежный идентификатор военнослужащего.

Русские солдатские жетоны появились во время русско — турецкой войны 1877-1878 года, когда личный состав армии получил индивидуальные пластины из металла со шнурком для ношения на шее. На жетоне были выбиты номера полка, батальона, роты и личный номер военного. Позднее, в середине января 1917 года, одним из последних «повелений» российского императора стал Указ об «особом шейном знаке для опознания убитых или раненых» — небольшой металлической ладанке с ушком для тесьмы, внутри которой должен был находиться небольшой листок из пергамента с информацией о воинском подразделении, имени владельца, его наградах, вероисповедании и адресе. В то время войска ушла лишь небольшая часть изготовленных жестяных медальонов – процесс снаряжения личного состава этими опознавательными знаками был остановлен Октябрьской революцией.

В 1924 году царский шейный знак – армейский медальон был «восстановлен в правах» и был внедрен во все подразделения Красной армии, с небольшим отличием – бумажный бланк был отпечатан типографским способом и из него были исключены сведения о воинской части. Кроме того, все идентификационные данные солдата или офицера заносились не самими владельцами, а штабными писарями. Армейские жетоны этого образца существовали до финской военной компании, во время которой выяснилось, что металлический медальон негерметичен и листок-вкладыш может быстро придти в негодность, поэтому в марте 1941 года металлический контейнер – ладанка был заменен на восьмигранный пластмассовый цилиндр, с бумажным вкладышем в двух экземплярах, в котором был указан адрес, группа крови и ФИО владельца, а также имя и фамилия его ближайшего родственника. В ноябре 1942 года было принято решение о снятии армейских медальонов со снабжения армии и долгое время солдаты срочной службы идентификационных жетонов не имели.

«Положением о персональном учете потерь и погребении погибшего личного состава Красной Армии в военное время» № 138 от 15.03.1941 года вводились новые медальоны в виде восьмигранного пластмассового (текстолитового) пенала, имеющего винтовую крышку, с вкладышем на пергаментной бумаге в двух экземплярах. На бланке вкладыша имелись следующие графы: фамилия, имя, отчество, год рождения, воинское звание; уроженец: республика, край, область, город, район, сельский совет, деревня; адрес семьи; фамилия имя и отчество родственника; каким райвоенкоматом призван; группа крови. Указывать наименование воинской части в медальоне запрещалось. Один экземпляр вкладыша должен был изыматься похоронной командой, а второй вкладываться обратно в медальон и оставлялся на трупе. Но реально, в условиях боевых действий, это требование практически не выполнялось, медальон изымался целиком. На основе данных бланков составлялись списки безвозвратных потерь. Медальон носился в специальном кармашке на поясе брюк. Был вариант пенала с проушиной для ношения медальона на шее.

Несмотря на то, что официально медальон был введен в марте 1941 года, он применялся уже в финскую кампанию, которая в то время в СССР называлась не иначе как «пограничный конфликт». Его отличие состояло в том, что на бланк медальона наносилась вертикальная зеленая полоса, что обозначало принадлежность военнослужащего к погранвойскам или частям НКВД. Многие военнослужащие срочной службы, принимавшие участие в финской кампании 1939-40 гг. с немцами воевали с медальонами и вкладышами нового образца.

Из-за нехватки стандартных медальонов в частях Красной Армии использовались и деревянные, и металлические медальоны. Иногда вместо пенала использовалась обычная винтовочная гильза, а вместо стандартного вкладыша, отпечатанного типографским способом, военнослужащие вкладывали в медальоны записки с личными идентификационными данными на обрывках бумаги или газеты, листовки. Как правило, пергаментные и бумажные вкладыши в таких медальонах сохраняются плохо.

Красноармейская книжка была введена Приказом НКО СССР от 07.10.1941 года как документ, удостоверяющий личность красноармейца и младшего командира. Выдача красноармейской книжки взамен военного билета или приписного свидетельства производилась той частью, в которую красноармеец прибыл из райвоенкомата. Отправка на фронт красноармейцев и младших командиров без красноармейских книжек категорически запрещалась. Офицерам в качестве личных документов выдавались удостоверения личности.

У убитых и умерших от ран красноармейские книжки (удостоверения личности) изымались и передавались в штаб части или лечебного учреждения, где на их основании составлялись списки безвозвратных потерь личного состава.

В ноябре 1942 года вышел Приказ НКО № 376 «О снятии медальонов со снабжения Красной Армии». Это привело к увеличению числа пропавших без вести военнослужащих из-за невозможности установления личности погибшего. Таким образом, медальоны остались этапом в истории Рабоче-крестьянской Красной Армии.

С окончанием Второй Мировой войны ничего не изменилось. Солдаты срочной службы медальонов так и не имели. В 60-х годах ХХ века офицерам Вооруженных Сил СССР по окончании училища стали выдаваться жетоны, на которые наносился личный номер военнослужащего. Очень часто такой жетон можно увидеть на связке ключей, кроме того, офицеры носили его, прикрутив к «поплавку» (значку об окончании высшего военного училища) с обратной стороны кителя.

Ситуация начала постепенно меняться с началом многочисленных локальных конфликтов. И опять одними из первых, кто начал получать жетоны стали воины-пограничники срочной службы, принимавшие участие в боевых действиях в Таджикистане. Им выдавался стандартный армейский жетон с личным номером. Позже, там же появились интересные образцы жетонов для бойцов-пограничников из местного населения.

После январских событий 1995 года в Чечне Ассоциация «Военные Мемориалы» по запросу Министерства обороны РФ подготовила предложение об унифицированном личном опознавательном знаке (ЛО3) для всех категорий военнослужащих, включая офицерский и генеральский состав. Предложение было рассмотрено и только. Знак в войсках не появился.

ЛОЗ по проекту состоит из двух идентичных металлических пластин и предназначен для ношения на шее. Указывается принадлежность к Вооруженным силам, код региона РФ и районного военного комиссариата, выдавшего знак, личный номер призванного на военную службу, группа крови и резус-фактор. Все данные дублируются в центральном учетном органе, который может быть организован на базе Центрального архива МО РФ. Эти сведения также следует заносить во все личные документы. ЛОЗ, считают специалисты, целесообразно выдавать РВК по месту жительства, то есть при призыве на срочную службу или поступлении в военный вуз. В случае гибели военнослужащего одна из пластин изымается и учитывается при составлении донесения о потерях, вторая же остается при погибшем для последующей идентификации.

26.07.1997 года в системе МВД РФ вышел приказ № 446, согласно которому для рядового, сержантского и офицерского составов вводились стальные жетоны, на которых ставился личный номер бойца. У офицеров личный номер заносится в удостоверение личности. Приходится констатировать, что сегодня нет единого принятого на снабжение армии и МВД образца идентификационного жетона. Военнослужащие вынуждены покупать или самостоятельно изготавливать медальоны. Сейчас в действующей армии огромное количество разношерстных жетонов. Кроме того, личного номера явно недостаточно для оперативного опознания бойца в случае гибели, или, например, тяжелого ранения. На жетоне нет ни имени, ни фамилии военнослужащего. Жетон не дублирован и если его снимают с погибшего опознать останки становится очень трудно. Отсутствует указание группы крови. Считается, что достаточно нашивки на форме, хотя форма — первое, что приходит в негодность. Недаром еще во время Афганской войны солдаты накалывали на груди в районе сердца группу крови и резус-фактор. Естественно, что принятие жетонов на снабжение армии и внутренних войск не панацея от всех бед, но если это поможет хоть как-то уменьшить количество безымянных могил — то здесь раздумывать не надо. При этом не надо изобретать велосипед. В армиях всех развитых стран мира личные опознавательные знаки военнослужащих используются не один десяток лет и накоплен большой опыт по их применению, в том числе и в боевых действиях.

Ситуация стала меняться с возникновением многочисленных локальных конфликтов, например, в Таджикистане– в пограничных войсках солдаты срочной службы стали получать армейские жетоны с личным идентификационным номером.

Жетоны армии США

Первые сколь-нибудь массовые попытки американцев позаботиться об опознании останков военнослужащих в случае их смерти на поле боя относятся к временам Гражданской войны. Чаще всего для этого использовали бумажный или тряпичный ярлык. На нем писали необходимые сведения и пришивали к какой-нибудь части одежды. Те, кто мог себе позволить, заказывали жетоны круглой формы. Чаще всего они были из бронзы или свинца и, как правило, изготавливались из расплющенных сферических пуль. На жетонах чеканились надписи, несущие информацию о владельце. Некоторое время распространением подобных идентификационных знаков на благотворительной основе занималась организация, подобная нынешнему Красному Кресту, и отдельные граждане филантропы. Но это была капля в море — из-за недостатка сведений многие тысячи солдат американской армии остались безымянными.

Начало современной истории американских опознавательных жетонов имеет точную дату. Осознав пользу от их введения, Министерство Вооруженных Сил Северо-Американских Соединенных Штатов приказом № 204 от 20 декабря 1906 г. обязало солдат и офицеров носить жетоны круглой формы «размером примерно с серебряную пятидесятицентовую монету». На алюминиевом кругляше выбивались имя, фамилия, звание и обозначение подразделения. За сходство с жетонами, которые в обязательном порядке должны были присутствовать на ошейниках всех американских собак, именно этот образец получил прозвище «собачья бирка» (dog tag).

Ранние варианты жетонов:

1 — жетон времен Гражданской войны, сделанный по индивидуальному заказу;

2 — жетон периода Испано-американской войны;

3 — алюминиевый жетон образца 1906 г. Один из первых образцов, выдававшийся в подразделениях Национальной Гвардии, которые отправлялись на границу с Мексикой.

Жетоны времен Первой мировой войны:

4 — жетон образца 1906 г., стандартный вариант заполнения, принадлежал рядовому роты «С» 22-го пехотного полка;

5 — жетон образца 1906 г. с дополнительным отверстием для подвески второго жетона;

6 — жетон образца 1910 г., размер жетона несколько увеличен, судя по обозначениям принадлежал пилоту;

7 — жетон образца 1910 г.;

8 — жетон квадратной формы из «экстренного выпуска» для Экспедиционных сил

Жетон выдавался один раз и носился на шее на продетом через маленькое отверстие шнурке. Если военнослужащий по небрежности терял свой жетон, то новый он покупал в полковой лавке за свои деньги. При повышении в звании или переводе в другую часть, чтобы не покупать новый жетон, старые обозначения на нем затирались, а затем набивались новые — прямо поверх. Естественно, это не относилось к офицерам — те могли позволить себе и серебряный жетон на цепочке вместо шнурка.

Чеканка обозначений на жетонах производилась непосредственно в части. Для этого служил портативный набор, в который входили молоток, наковаленка и набор чеканов (цифры и буквы). Все это укладывалось в деревянный ящичек и хранилось у ротного сержанта — аналога нашего старшины. Наковальня была сконструирована так, что на ней помимо жетона можно было крепить ручку стандартного котелка и солдатских столовых приборов. По уставу на них выбивалась та же информация, что и на жетонах. Как правило, обозначения выбивал сам владелец, поэтому помимо обязательных сведений, на жетонах можно было найти самую разную информацию.

В 1910 г. были введены новые жетоны диаметром 35 мм. Диски первых выпусков этого образца были чуть меньше — 31 мм. Состав надписей оставался прежним.

С 6 июля 1916 г. жетонов на шее американского солдата стало два. При этом, как указывалось в приказе, «…второй должен быть прикреплен более коротким шнурком к первому». В случае гибели солдата второй жетон снимался и передавался командиру подразделения, а первый погребался в могиле вместе с трупом. Тем не менее, многим не досталось даже по одному жетону. Осознавая столь катастрофическое положение в июле 1917 г. помимо стандартных круглых выпускают «экстренную» партию жетонов квадратной формы со скругленными углами.

После первой мировой войны армию ждало колоссальное сокращение. Для организации учета каждому военнослужащему был присвоен регистрационный номер, который «… должен упоминаться в любой переписке с Военным Министерством, касающейся пенсионного обеспечения ветеранов». Регистрационный №1 получил офицер из Чикаго Артур Б. Крим.

Обозначение вероисповедания появилось на жетонах с июля 1918 г. Литера «С» обозначала католиков (Catholic), «H» — иудаистов (Hebrew), «P» — протестантов (Protestant). До середины 60-х годов официально разрешалось указывать только эти три религии.

Весьма любопытными были жетоны военно-морского флота и морской пехоты. Их ношение стало обязательным согласно приказу USN294 от 12 мая 1917 г. Жетоны изготавливались из медно-никелевого сплава и имели овальную форму. На них указывались имя, фамилия, дата первого назначения, дата рождения и указание принадлежности к флоту USN (United States Navy) или флотскому резерву (United States Navy Reserve). На офицерских жетонах вместо даты рождения указывалось звание и дата его присвоения. На обратной стороне жетона помещался отпечаток пальца.

Жетоны флота и морской пехоты:

9 — стандартный флотский жетон с травленными надписями, указаны имя, дата рождения и дата поступления на службу;

10 — оборотная сторона флотского жетона с травленным изображением отпечатка пальца;

11 — жетон морского пехотинца, проходившего службу в составе армейского подразделения;

12 — жетон 2-го лейтенанта морской пехоты, проходившего службу в составе флота.

Самым любопытным был способ нанесения всех этих обозначений. Надписи и отпечаток пальца наносились типографской краской, которую затем припудривали специальным порошком. После этого жетон нагревали, смесь стекленела и застывала.

Затем жетон на час погружали в азотную кислоту, которая выедала незащищенную смесью поверхность. В результате протравливания на жетоне появлялись выпуклые символы.

В морской пехоте царил разнобой. Подразделения, которые несли службу на кораблях, базах и других объектах флота, получали жетоны флотского образца, но с надписью USMC (United States Marine Corps). Тем же, кто проходил службу вместе с армейскими частями, полагались стандартные круглые жетоны с выбитыми обозначениями, только вместо указания подразделения ставилось все то же USMC.

С мая 1921 г. для офицеров были введены новые регистрационные номера. Теперь они начинались с литеры «О». Номер «О-1» был присвоен генералу Джону Першингу. Датой, с которой жетоны приобрели практически тот же вид, что они имеют в наши дни, является 15 февраля 1940 г. С этого времени жетоны получили прямоугольную форму со скругленными торцами и новый способ нанесения обозначений — с помощью штамповальной машинки. Жетоны первых выпусков делались из тонкого медно-никелевого листа и имели характерный цвет. С одного конца жетон имел отверстие для цепочки или шнурка, а на другом выемку для его фиксации в штамповальной машинке и на уставном деревянном гробе. С ноября 1941 года жетоны стали делать из неокисляющегося сплава Монеля, состоящего из 65% никеля, 30% меди, 5% стали с добавлением марганца, кремния и углерода. Из-за характерного серебристого цвета его часто путали с алюминием.

Жетоны флота и морской пехоты образца 1940-50 гг.

13 — жетон лейтенант-коммандора резерва ВМС;

14 — жетон, выданный до декабря 1942 г. (после 1942 г. на жетон стал наноситься отпечаток пальца);

15 — жетон лейтенанта береговой охраны;

16 — жетон капитана-резервиста морской пехоты;

17 — жетон офицера резерва ВМС США.

Как и в наши дни, информация, содержащаяся на жетонах, занимала 5 строк. В первой размещались имя и фамилия, во второй — регистрационный номер, дата противостолбнячной прививки и группа крови (группа крови обозначалась только буквами: А, В, АВ и О, резус-фактор не указывался), в третьей фамилия лица, которое следует известить в случае смерти владельца жетона, в четвертой — адрес этого лица, в пятой город и штат проживания извещаемого лица и религия владельца жетона (одной литерой «Р», «С»; или «Н»). В таком составе информация указывалась до 1943 г.

После 1943 г. на жетонах перестали указывать фамилию и адрес извещаемого лица. Так же следует отметить, что солдаты иудейского вероисповедания, воевавшие на европейском театре военных действий, крайне редко указывали свою религию.

Армейские жетоны (1940-50 гг.)

18 — оборотная сторона армейского жетона, врученного в 1939 г. на ней выбивался регистрационный номер;

19 — жетон образца 1940 г., имеет 4 из 5 предписанных уставом строк (не хватает адреса уведомляемого лица);

20 — стандартный жетон из сплава Монеля, принятый в ноябре 1941 г.;

21 — жетон с информацией согласно приказа 1943 г., без упоминания фамилии и адреса извещаемого лица;

22 — жетон офицера с регистрационным номером, который начинается с литеры «О»;

23 — жетон военно-морского флота;

24 — жетон военно-воздушных сил;

25 — жетон береговой охраны;

26 — жетон морской пехоты;

27 — армейский жетон.

Основное неудобство для находившихся на передовой солдат заключалось в том, что два жетона, ударяясь друг о друга, довольно громко звенели. Чтобы этого избежать, их часто сматывали друг с другом куском лейкопластыря, изоленты или надевали на жетоны кусок резинки, вырезанной из противогазной трубки. Находились и настоящие франты (особенно среди офицеров), которые носили жетоны в сделанных на заказ кожаных чехольчиках, на приобретенных за свой счет качественных цепочках и шнурках приборного цвета (голубого в пехоте, красного в артиллерии и т.п.).

Флот и морская пехота до 1940 г. использовали жетоны обр. 1917 г. Флотский жетон обр. 1940 г. представлял собой овальную пластинку изготовленную из нержавеющей стали. С лицевой стороны помещалась информация о владельце, выбивающаяся также, как на старых армейских бирках. На обратной же стороне до декабря 1942 г. кислотой травился отпечаток пальца. С 26 мая 1943 г. жетоны стали выдавать по паре на человека. Тем не менее, личный состав, призванный ранее, чаще всего в течение всей войны оставался с одним жетоном.

Единственным отличием флотских жетонов от знаков морской пехоты было то, что на первых стояло обозначение «USN», а на вторых «USMC».

В послевоенный период вооруженные силы пошли по пути унификации. Для всех родов войск был введен единый образец жетона — стандартный армейский. В 50-е годы с жетонов исчезла выемка и они приобрели свой окончательный вид. В 1964 г. офицерам действительной службы стали присваиваться регистрационные номера новой серии. Первый номер этой серии — «О-99000» получил лейтенант Эрик Е. Смарт.

Шестизначные номера присваивались офицерам Национальной Гвардии. Кроме того, они отмечались литерой «OF».

Система солдатских регистрационных номеров не претерпела изменений со времен второй мировой войны. Номер содержал следующие данные о солдате: по первой цифре можно было определить относится он к регулярной армии, Национальной Гвардии либо это солдат срочной службы; по второй — из какого региона призван и по номеру в целом — примерный период поступления на службу.

Жетоны, которые носились американскими военнослужащими во время войны во Вьетнаме, чаще всего были изготовлены из сплава Монеля, хотя встречались жетоны и из других материалов. В 60-х годах вместе с группой крови стали указывать и резус-фактор (как правило, только положительный — POS) и были сняты ограничения на указание вероисповедания. Чтобы избавиться от звона, ввели черные резиновые окантовки — «глушители» (silencers), хотя солдаты чаще всего пользовались обычным скотчем. В соответствии с общей модой на той же цепочке часто носились различные талисманы, значки и т.п. Чаще всего «в компанию» к жетонам попадала такая необходимая для «джи-ай» вещь, как миниатюрная открывалка Р38, входившая в комплект сухого пайка.

При подрыве на мине или минометном обстреле жетоны часто срывало с шеи бойца, и опознать тело становилось невозможно. Чтобы избежать этого, многие солдаты вставляли дополнительный жетон в шнуровку своих ботинок, а некоторые крепили еще один к брючному ремню или зашивали в карман брюк.

Современные жетоны армии США изготавливаются из появившегося впервые еще во времена Вьетнама легкого сплава на основе алюминия.

Жетоны 60-х годов

28 — жетон морской пехоты;

29 — жетон военно-воздушных сил;

30 — армейский жетон

31 — жетон военно-морского флота;

32 — экспериментальный жетон с микросхемой

Жетоны 1970-1990 гг.

33 — жетон с номером карточки социального страхования, именно этот жетон был выдан в период реорганизации поэтому он также содержит регистрационный номер;

34 — современный жетон из легкого сплава на основе алюминия

Единственным изменением в составе подписей было то, что с 1969 г. вместо регистрационного номера стали писать номер карточки социального страхования. В настоящее время порядок заполнения жетона стал следующим: первая строка — фамилия, вторая — имя и инициал, третья — номер карточки социального страхования, четвертая — группа крови и резус-фактор, и пятая — вероисповедание. В частном порядке некоторыми фирмами выпускаются жетоны, окрашенные в черный или красный цвета, но, что бы ни говорилось в рекламных проспектах, они не являются официальными.

Что же дальше? В настоящее время ведутся разработки и уже выпущены опытные партии жетонов со встроенными микрочипами, которые могли бы содержать больше сведений о солдате, нежели существующие пять строк. С начала 90-х годов идут разговоры о внедрении такого микрочипа в один из зубов солдата. По статистике эта часть тела в бою повреждается реже всего.

Однако тут же возник вопрос: какое количество сведений о солдате следует помещать в такой чип и как избежать попадания их к противнику, например, в случае плена, ведь по уставу солдат имеет право сообщить о себе лишь звание, фамилию, имя и личный номер.

Кроме того, бурную кампанию против этой разработки развернули американские поборники прав личности.

Таким образом, не смотря ни на какие веяния прогресса, в следующий век американская армия вступает практически с такой же «собачьей биркой», что висела на шеях солдат сотню лет назад. Однако время не стоит на месте, и, возможно, в ближайшее время мы узнаем еще о какой-нибудь новинке, основная задача которой — изжить такое понятие, как «неизвестный солдат».

Источник