армия

Кто из советских и российских лидеров по тем или иным причинам никогда не служили в армии? Нужно отметить, что подразумевается простая срочная служба в армии или же участие в боевых действиях в качестве рядового солдата, а также офицера низшего и среднего звена.

Владимир Ленин

Вождь Великой Октябрьской революции никогда не служил в армии. Хотя во времена царской России существовала военная повинность. Правда, существовали определенные ограничения при приеме на службу. Известно, что в те времена не брали служить людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, а также тех, кто имел судимость.

В 1885 году Владимир Ленин принимал участие в создании «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», после чего имел проблемы с законом и был арестован. Скорее всего, именно по этой причине ему удалось избежать военной службы.

Иосиф Сталин

Маршал и генералиссимус Советского Союза никогда не бывал на войне в качестве рядового солдата или даже офицера, а также не проходил срочную службу в армии. Во время Первой мировой войны сотни миллионы мужчин попадали на фронт, но Сталину удалось избежать этого. К сожалению, как именно никто не знает. Вероятной причиной являлась и его судимость, полученная в 1913 году, а также несколько лет тюремной ссылки, проведенных им в Енисейской губернии. Зато уже в советское время Сталин получил самые высшее воинское звание — генералиссимус.

Никита Хрущёв

В 1908 Хрущёв стал учеником слесаря на заводе, потом работал слесарем на шахте и как шахтер не был взят на фронт в 1914 году. Однако в годы Великой Отечественной войны Хрущёв был членом военных советов Юго-Западного направления, Юго-Западного, Сталинградского, Южного, Воронежского и 1-го Украинского фронтов. Проявил себя крайне непрофессиональным военным стратегом — в результате в том числе и его решений Красная армия попала в окружение под Киевом и Харьковом. Но это не помешало ему получить звание генерал-лейтенанта в конце войны.

Юрий Андропов

Согласно историческим данным, Юрий Андропов был одним из тех, кто повлиял на принятие решения о введении военных подразделений СССР в Чехословакию. Кроме того, он был ответственен за начало войны в Афганистане, в которой погибли тысячи советских солдат. При этом сам он никогда не проходил даже срочную службу в армии. В том числе не участвовал он в сражениях Великой Отечественной войны. Причиной того, что он не был отправлен на фронт, считалось его слабое здоровье (проблемы с почками). В 1976 году Андропов получил военное звание «генерал армии».

Борис Ельцин

Первый президент Российской Федерации не проходил службу в армии. Это было связано с тем, что у него на левой руке не было двух пальцев. Ельцин потерял их, когда случайно нашел своими друзьями боевую гранату.

Дмитрий Медведев

Медведев не проходил срочную службу в армии. Во время учебы в Ленинградском государственном университете он лишь пробыл полтора месяца на военных сборах.

Владимир Путин

Владимир Путин в армии не служил. После школы он поступил Ленинградский государственный университет, а затем по распределению пошел работать в КГБ.

Подразделения специального назначения были в русской армии всегда. Они выполняли задачи особой сложности, одно упоминание о них вводило противников в трепет. Они были всегда, но спецназом стали называться только в ХХ веке.

Татарская конница

Спецназ — это особая психология. В России, стране с сильной православной традицией, первыми «спецназовцами» были наёмники. Это определялось тем, что им дозволялось делать то, что не могли себе позволить регулярные войска. Войском специального назначения можно считать татарскую конницу, отряд которой определил победу Москвы в Шелонском сражении.

Как следует из новгородских источников, новгородцам поначалу удалось использовать перевес в силах. Они “бишася много и побиша москвич много”, а под конец погнали “москвичи за Шелону”. Но тут на новгородскую пехоту обрушились татары. Отряд касимовских татар, приданных воеводе Стриге Оболенскому, видимо, подоспел на Шелонь в разгар боя.

Ни псковичи, ни двор Ивана III в битве не участвовали. Отборный отряд конницы — архиепископский полк — еще имел возможность вступить в дело и отогнать татар. Но он не двинулся с места. Напор татарской конницы, действовавшей с особой жестокостью, просто не оставил новгородцам шансов на успешный исход битвы.

Шотландцы

Войсками специального назначения были также шотландцы, которых нанимали на службу русские цари. Показательна в этом отношении история Джимми Лингета.

Этот «доблестный воин и благородный человек», по словам Джерома Горсея, в XVI веке возглавил отряд шотландских наемников на службе у русского царя. «Двенадцать сотен этих солдат сражались с татарами успешнее, чем двенадцать тысяч русских с их короткими луками и стрелами. Крымские татары, не знавшие до того ружей и пистолей, были напуганы до смерти стрелявшей конницей, которой они до того не видели, и кричали: «Прочь от этих новых дьяволов, которые пришли со своими метающими «паффами». Это очень развеселило царя. Позднее они получили пожалования и земли, на которых им разрешалось поселиться, женились на прекрасных ливонских женщинах, обзавелись семьями и жили в милости у государя и его людей».

Летучие отряды

В ходе Северной войны для быстрых и эффективных действий против гарнизонов и отдельных частей противника нередко создавался временный «летучий отряд» (корволант), состоявший из кавалерии, пехоты, посаженной на лошадей и артиллерии.

Так, успешные действия корволанта А. Д. Меньшикова отмечены в сражении под Калишем (1706 год), и в период обороны Полтавы. Однако, самой известной победой русского «летучего отряда» является битва при Лесной в ноябре 1708 года, когда русским войскам удалось разгромить идущий на соединение с Карлом XII 12-тысячный шведский корпус Левенгаупта. Помимо разгрома шведского отряда был взят огромный обоз с продовольствием и снаряжением, что в значительной мере сказалось на общем ходе войны.

16 февраля 1810 года был образован Гвардейский флотский экипаж. Находясь под впечатлением Морского батальона Наполеона, Александр I решил создать подобную гвардейскую воинскую часть.

Боевое крещение экипаж принял в Отечественной войне 1812 года успешно действуя, как инженерное подразделение Особенностью действий моряков на первом этапе Отечественной войны стало то, что они, используя подручные средства, быстро сооружали переправы для отступавших русских войск, несли их охрану, а затем уничтожали мосты перед лицом приближающегося врага.

В начале Бородинской битвы, дав возможность русским егерям отступить через Колочь, моряки подожгли мост. Однако уже по горящему мосту части 106-го французского полка все же удалось перейти реку. В контратаке приняли участие три русских егерских полка и команда моряков (30 человек). В результате французский полк был практически полностью уничтожен и противник на данном участке сражения более не предпринимал серьёзных атак. В районе Багратионовых флеш отличилась и артиллерия Гвардейского экипажа, способствовавшая отражению кавалерийских атак на каре Измайловского и Литовского полков. Всего в Бородинской битве Гвардейский Флотский экипаж потерял 24 офицера и матроса убитыми и ранеными. 27 человек за отличие при Бородине были отмечены различными наградами

Пластуны

Спецназом именно в том значении, в каком мы понимаем слово «спецназ» сейчас, считаются пластуны. Слово «пластун» происходит от глагола «пластувати» — ползать, прижимаясь к земле. Таким образом, это слово отражает не только способ незаметного передвижения, но и сам принцип ведения операций: незаметно для противника, сливаясь с окружающей обстановкой. По словам исследователя казачества Д. Кошкарева, ещё запорожцы залегали пластом в днепровских камышах, высматривая неприятеля и совершая небольшие разведовательно-диверсионные операции. В числе 40 запорожских куреней значился так называемый Пластунский, казаки которого исполняли эту службу.

В пластунские команды проводился очень жесткий отбор среди наиболее подготовленных в физическом и психологическом плане казаков. Все снаряжение и оружие пластунов было приспособлено для действий в самых различных условиях: от плавней Кубани и до покрытых лесом гор. Современники определяли тактику действий пластунов лаконично и точно: «волчий рот и лисий хвост».

В 1842 году были созданы первые штатные команды пластунов в конных полках и пеших батальонах Черноморского войска (по 60 человек). Большую роль сыграли пластуны в столкновениях с горцами, а также они отличились в Крымскую войну на Тамани и во время обороны Севастополя.

В случае обнаружения противником в ходе разведки пластуны практически никогда не сдавались. Считалось за правило, что пластун лучше погибнет, чем потеряет свободу. Грамотно выбрав позицию и заблаговременно наметив пути отступления в случае погони, пластуны либо отстреливались, либо сливались с местностью, умело используя её особенности. Неприятель предпочитал избегать прямого столкновения с отрядом разведчиков и не преследовать его, поскольку в этом случае он легко мог попасть в засаду и понести бессмысленные потери от меткого огня пластунов

Дикая дивизия

«Дикой дивизией» называли Кавказскую туземную конную дивизию. Она была сформирована 23 августа 1914 года. На 90 % дивизия состояла из добровольцев-мусульман — уроженцев Северного Кавказа и Закавказья, которые, как и все туземные жители Кавказа и Средней Азии, по законодательству Российской империи не подлежали призыву на военную службу. Многие русские дворяне служили в дивизии офицерами.

«Дикая дивизия» хорошо зарекомендовала себя во многих сражениях Первой Мировой войны. Дивизия принимала активное участие кв Корниловском выступлении в августе 1917 года.

По поводу «дикой дивизии» до сих пор продолжаются споры. По одним источникам, морально-психологическая атмосфера, сложившаяся в дивизии, была дружественной и даже либеральной. Важной особенностью всадника-горца было чувство собственного достоинства и полное отсутствие какого-либо раболепства и подхалимства. Выше всего ценились не чины и звания, а личная храбрость и верность.

Другие же источники говорят об обратном. Личный состав «дикой дивизии» отличался низкой дисциплиной и любовью к воровству: «На ночёвках, и при всяком удобном случае, всадники норовили незаметно отделиться от полка с намерением утащить у жителей всё, что плохо лежало. С этим командование боролось всеми мерами, вплоть до расстрела виновных, но за два первых года войны, было очень трудно выветрить из ингушей их чисто азиатский взгляд на войну, как на поход за добычей».

Пунинский отряд

К спецназу Первой Мировой можно отнести конный отряд особого назначения под руководством Леонида Пунина. Отряд состоял из одиннадцати офицеров, семнадцати урядников и младших офицеров, 296 казаков. В отряд входили семь подрывников, двенадцать связистов (телефонисты и телеграфисты), шесть кузнецов, три ветеринара, пять фельдшеров и три доктора, а также орудие, размещенное на конке. Пунинцы приступили к диверсиям на всех железнодорожных магистралях от Рижского залива до Полесья. Их целями стали узловые железнодорожные станции: Гродно, Лодово, Волковыск и Ново-Троки. Кроме этого, отряд успешно выполнял и другие оперативные задачи командования фронтов.

Эффективности работы отряда особой важности способствовало правильная структура подразделения: при необходимости отряд мог быть разбит на восемь самостоятельных групп по 20-25 человек, каждая из которых могла выполнять свою конкретную задачу. Конный отряд Пунина был снаряжен холодным оружием и немецкими винтовками. Патроны партизаны добывали из обозов и складов противника, а продовольствие либо покупалось у местного населения, либо изымалось у немцев. Пунинский отряд особой важности принимал участие в боях на Рижском плацдарме, в Двинской, Митавской и Рижских операциях.

Спецназ ГРУ

24 октября 1950 года — день создания спецназа ГРУ. Подготовка спецназа отличалась высокой интенсивностью и проводилась с использованием индивидуальных программ. К каждым 3-4 солдатам был приставлен 1 офицер, который денно и нощно следил за своими воспитанниками. А сами офицеры обучались по такой насыщенной программе, что после нескольких лет подготовки каждый из них самостоятельно мог заменить целое общевойсковое подразделение. Спецназ был засекречен больше, чем ядерные разработки СССР. По крайней мере, о наличии ядерных ракет, бомбардировщиков с ядерными боеголовками и атомных подводных лодках знали все, а о спецназе ГРУ — далеко не каждый маршал и генерал.

Спецназ выполнял и по сей день выполняет задачи повышенной сложности и секретности: борьба с терроризмом, организация и ведение разведки, выполнение спецзаданий за границей и многое другое. Спецназ — элита российской армии, её гордость и сила.

источник

Превосходство над противником всегда определялось не численностью войска, а правильной стратегией и тактикой. Мы решили вспомнить самые победоносные армии мира в истории, которые побеждали умом.

Армия Александра Македонского

Представьте себе, что против прекрасно сыгранной футбольной команды, на поле выходит одиннадцать человек, впервые видящих друг друга и разрозненно бегающих по полю. Пусть даже их будет пятнадцать. Или двадцать – разница невелика, победа все равно будет за той командой, что в своей игре придерживается определенной тактики.

И возможно, первым человеком, в полной мере осознавшим необходимость для армии держать строй и поворачиваться по команде в одном направлении, не задавая вопросов, был правитель незначительного античного государства Македония. Но не знаменитый Александр, а Филипп – его отец.

Во многом благодаря этому армия Александра смогла покорить Афины, непобедимую и великую Спарту, Персию и Египет и даже отправиться в Индию.

Римский легион

Теперь представьте, что в возрасте восемнадцати лет вам не дают никаких прав, пока вы не отслужите в армии. Кроме того, все воинское снаряжение вы должны купить сами, а тренировочное оружие и доспех на курсах молодого бойца будет весить раза в три больше боевого. Добро пожаловать в Римский Легион, tiro! В нем любой становился мастером на все руки – новобранцы не только воевали, но строили дороги, мосты и акведуков. Одного взгляда на историю древних городов Западной Европы достаточно чтобы понять – в своей основе они имеют либо римский военный лагерь, либо рынок, либо пересечение торговых путей. Численность тактических инноваций, привнесенных римской армией в военное дело, с трудом поддается подсчету. Помимо различных порядков построения и ведения боя, вдаваться в описание которых в рамках одной статьи бессмысленно, римские легионеры изобрели практически идеальную защиту от любых видов метательного вооружения, кроме, разве что, тяжелых камней, бревен и кипящего масла, льющегося со стен – строй под названием «черепаха». Передний ряд легионеров смыкал щиты край в край таким образом, что получалась сплошная стена, задние же ряды поднимали свои щиты над головой, также сомкнув их краями, создавая своеобразную «крышу». Стрелы, метательные копья и небольшого размера камни просто соскальзывали с подобной живой конструкции, не нанося практически никакого вреда.

Монгольская армия

Никаких границ, только – горизонт. Копыта коня иссохли и растрескались, и единственное, что поможет – это их омовение в водах Последнего Моря. Любое проявление слабины или трусости стоит не только собственной жизни, но и жизни девяти близких соратников. А за трусость, проявленную десятком, будет вырезана сотня, а за трусость, проявленную сотней…и так далее. Неудивительно, что в монгольском языке нет слова «назад». Только вперед – к Последнему Морю. По пути покорив Китай, государство Хорезм-Шахов, разорив великий халифат Аббасидов, переправившись через воды Тигра, запрудив их свитками и книгами из Багдадской библиотеки.

Главным видом войск монголов являлась конница – тяжелая и легкая. Ввиду того, что монголы являлись превосходными стрелками, в том числе и на скаку, основным их оружием являлся лук – у каждого воина их могло быть несколько. Доспехи были преимущественно кожаными, из оружия ближнего боя – копье и кривая сабля. Высокая скорость и мобильность монгольской армии обеспечивалась большим количеством запасных лошадей и общей неприхотливостью и выносливостью солдат.

Успех монголам во многом обеспечили их осадные приемы. В отличие от большинства кочевых племен, они не рассчитывали на свое численное превосходство, используя все возможные средства, чтобы минимизировать потенциальные потери. Они рыли подкопы, использовали местные реки для запруд или наоборот отвода воды от осажденного города. У завоеванного ими Китая они позаимствовали и последнее слово техники – многозарядный арбалет, камнеметную башню.

Испанская терция

На протяжении многих столетий луки, да и позднее появившиеся арбалеты, которые сегодня лишь спорт и хобби, заливали Землю кровью. Их роль окончательно отошла на второй план с появлением огнестрельного оружия, которое пробивало практически любой доспех. Но все равно время перезарядки оставляло желать лучшего и практически любой всадник успевал добраться до наименее метких мушкетеров. Максимально эффективный способ защиты стрелков от кавалерии и пехоты был разработан в Испании. Военный строй – терция позволял мушкетерам и аркебузирам вести огонь по кавалерийским частям противника, находясь под прикрытием пикинеров. Практически любая кавалерийская атака натыкалась на «лес» пик, после чего выжившие рейтары (всадники-стрелки в тяжелой броне) пытались поразить стрелков, стоявших в терции. Но так как всадник по определению являлся гораздо более легкой мишенью, чем пешие мушкетеры и аркебузиры, толку от этого было не много. Сломать испанскую терцию стало возможным лишь благодаря изобретению кремневого оружия, которое отличалось большей скорострельностью и дальнобойностью, чем фитильные мушкеты и аркебузы.

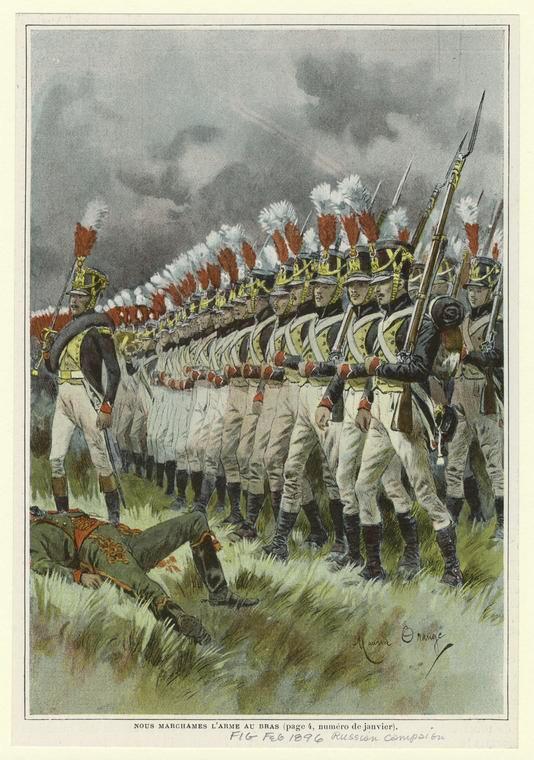

Великая армия Наполеона

Корпус Великой армии под командованием маршала или дивизионного генерала, включал в себя все рода войск, существовавших на тот период времени и являлся автономной оперативной единицей, которая была в состоянии вести боевые действия в отрыве от всех остальных сил. Численность корпуса – от 20 до 70 тысяч человек – пехотинцы, кавалеристы, артиллерия, сапёры и войска снабжения. Подобного рода автономность и сбалансированность сил являлась стратегическим нововведением, позволившим Наполеону завоевать почти всю Европу и часть Северной Африки (разумеется, личные качества, и военный гений императора также сыграли в этом далеко не последнюю роль).

Своего рода инновацией в снабжении войск являлась организация пунктов продовольствия через каждые пятнадцать миль, называвшаяся хорошо знакомым нам словом «магазин».

Стратегический талант Кутузова далеко не в последнюю очередь заключался в том, чтобы, сдав Москву, превратить благородных гвардейцев и солдат, отличавшихся высоким уровнем выучки и дисциплины, в шайку озлобленных мародеров.

Русская армия

Почти всю свою историю Россия воевала. Бисмарк считал, что русских невозможно победить. Попытки военной экспансии нашей страны предпринимались не раз, но заканчивались одним и тем же — разгромом агрессора.

Русскую военную славу ковали и наши полководцы, и простые солдаты и моряки, чье героическое поведение всегда служило примером для следующих поколений.

источник

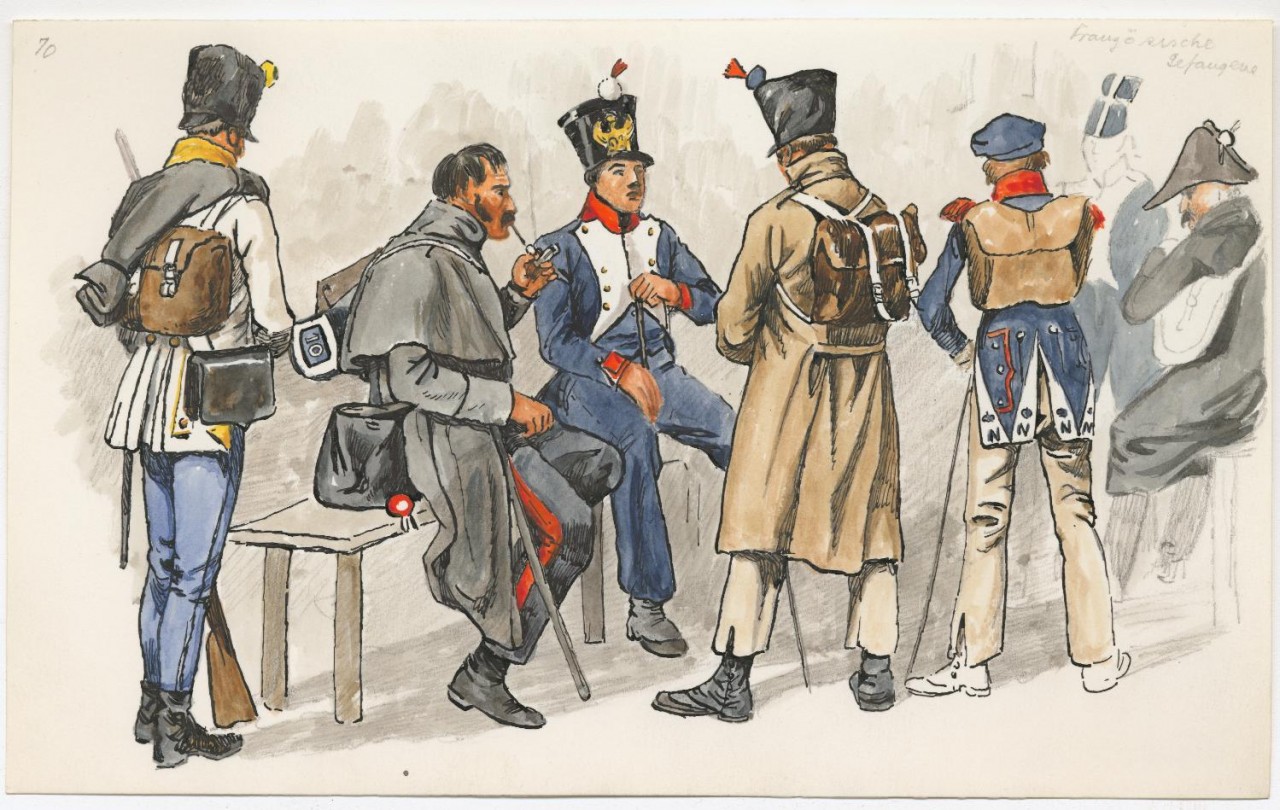

После русской кампании осколки некогда великой армии Наполеона рассеялись по бескрайним просторам России. Часть солдат вернулась домой, но немало пожелали остаться в чужой стране навсегда.

Куда исчезла армия?

В 1869 году вышедший на пенсию французский инженер Шарль-Жозеф Минар со свойственной ему кропотливостью проделал уникальную работу: создал диаграмму, в которой отразил изменение численности наполеоновского войска в период русской кампании.

Согласно цифрам, из 422 тысяч перешедших Неман наполеоновских солдат обратно вернулись всего 10 тысяч.

Французский инженер не учел еще примерно 200 тысяч человек, которые пополнили армию Наполеона в ходе войны. По современным данным из 600-тысячной Великой армии в обратном направлении границу России пересекло не более 50 тысяч человек. Подсчитано, что за полгода боев погибло около 150 тысяч человек, но где же остальные 400 тысяч?

Лето 1812 года в России выдалось на редкость жарким. Наполеоновские солдаты изнывали от палящего солнца и пыли: многие умирали от тепловых ударов и сердечных приступов. Ситуацию усугубили кишечные инфекции, которые в условиях антисанитарии нещадно косили завоевателей. Потом пришло время холодных ливней, которые сменились суровыми морозами…

Количество попавших в плен наполеоновских солдат (французов, немцев, поляков, итальянцев) историк Владлен Сироткин оценивает в 200 тыс. человек – практически все, кто уцелел в негостеприимной России.

Многим из них не суждено было выжить – голод, эпидемии, морозы, массовые убийства. Все же около 100 тысяч солдат и офицеров оставались в России два года спустя, из них порядка 60 тысяч (большинство французы) – приняли российское подданство.

После окончания войны король Франции Людовик XVIII просил Александра I как-нибудь воздействовать на застрявших в России соотечественников и заставить их вернуться на родину, но русское правительство заниматься этим не стало.

Французский след

Следы пребывания французов в России можно увидеть по всей стране. В Москве сегодня проживает около полутора десятков семей, чьи предки когда-то не пожелали возвращаться во Францию – Ауцы, Юнкеровы, Жандры, Бушенёвы. Но особое место здесь занимает Челябинская область. Почему? Об этом позднее.

В первой половине XIX столетия на окраине Самары существовал топоним «Французова Мельница». Это свидетельство того, что на когда-то работавшей мельнице трудились пленные французы.

А в современном Сыктывкаре (ранее Усть-Сысольск Вологодской губернии) есть пригород Париж. По преданию его основание так же дело рук пленных французов.

Оставили свой след французы и в русском языке. Голодные и замерзшие наполеоновские солдаты, выпрашивая у русских крестьян кров и хлеб, нередко обращались к ним «cher ami» («милый друг»). А когда им была нужна лошадь, они произносили это слово на родном языке – «cheval». Так великий и могучий пополнился жаргонными словечками – «шаромыжник» и «шваль».

Известный русский экономист, сын смоленского помещика Юрий Арнольд оставил нам воспоминания, в которых поведал о наполеоновском солдате по фамилии Гражан, ставшим его воспитателем. Мальчик души не чаял в «дядьке», научившем его разводить костер, ставить палатку, стрелять и барабанить. В 1818 году родители оправили сына в Московский дворянский пансион. Педагоги были в шоке. Не столько от свободного владения Юрием французским языком, сколько от жаргонных выражений, которыми «сыпал» подросток: «Жрать, засранцы!» или «Ползет, как беременная вошь по дерьму», – так они звучат в переводе на русский.

Из наполеоновцев в казаки

Наполеон, произнесший знаменитую фразу «Дайте мне одних казаков, и я пройду с ними всю Европу», и подумать не мог, что в скором времени его солдаты вольются в это грозное воинство. Но адаптация происходила постепенно. Историки по крупицам собирают сведения и восстанавливают картину ассимиляции в России бывших наполеоновских солдат.

Например, профессор Сироткин в московских архивах наткнулся на след маленькой наполеоновской общины на Алтае. В документах говорится как три солдата-француза – Венсан, Камбрэ и Луи – добровольно уехали в тайгу (Бийский уезд), где получили землю и были приписаны к крестьянам.

Историк Владимир Земцов обнаружил, что в Пермской и Оренбургской губерниях побывало не менее 8 тысяч пленных наполеоновцев, из них несколько десятков – имперские офицеры. Около тысячи умерло, а многие после заключения мира пожелали вернуться домой.

Принимали французов со всем гостеприимством. Одетых не по сезону обмундировали полушубками, суконными панталонами, сапогами и рукавицами; больных и раненых сразу отправляли в военные госпитали; голодных – откармливали. Некоторых пленных офицеров русские дворяне брали к себе на содержание.

Унтер-лейтенант Рюппель вспоминал как жил в семье оренбургского помещика Племянникова, где, между прочим, познакомился с историком Николаем Карамзиным. А уфимские дворяне устраивали для пленных французских офицеров бесконечные ужины, танцы и охоты, оспаривая право пригласить их к себе первыми.

Следует заметить, что французы российское подданство принимали робко, словно выбирая между позорным возвращением на родину и полной неизвестностью.

Во всей Оренбургской губернии таких оказалось 40 человек – 12 из них пожелали вступить в казачье войско.

Архивы нам сохранили имена 5 смельчаков, которые в конце 1815 года подали прошение о вступлении в российское подданство: Антуан Берг, Шарль Жозеф Бушен, Жан Пьер Бинелон, Антуан Виклер, Эдуар Ланглуа. Позднее они были причислены к казачьему сословию Оренбургского войска.

К началу ХХ века в Оренбургском войске насчитывалось порядка двухсот казаков с французскими корнями.

А на Дону в конце XIX века краеведы нашли 49 потомков наполеоновских солдат, записавшихся в казаки. Обнаружить их было не так просто: к примеру, Жандр превратился в Жандрова, а Бинелон в Белова.

На защиту новых рубежей

Уездный городок Верхнеуральск (сейчас это Челябинская область) в начале XIX столетия был небольшим фортом, охранявшим юго-восточные рубежи России от набегов казахских батыров. К 1836 году возникла необходимость укрепления этого плацдарма, для чего началось строительство Новой Линии: вскоре от Орска до станицы Березовской выросла цепь казачьих поселений – редутов, четыре из которых получили французские имена: Фер-Шампенуаз, Арси, Париж и Бриенн. Среди прочих на Новую Линию были переселены все казаки-французы со своими семьями.

В ответ на наращивание численности казачьих войск казахский султан Кенесары Касымов развернул масштабные боевые действия. Теперь убеленные сединами наполеоновские ветераны вновь вынуждены были возвращаться к подзабытому воинскому ремеслу, но теперь для защиты интересов уже нового отечества.

В числе добровольцев на Новой Линии оказался престарелый и обрусевший наполеоновский солдат Илья Кондратьевич Ауц, который переехал сюда из Бугульмы со всем многочисленным семейством, а также родившийся от француза и казачки оренбургский казак Иван Иванович Жандр. Последний в итоге дослужился до чина сотника и получил землю в станице Кизильской Верхнеуральского уезда.

В Оренбурге прижился еще один колоритный француз – молодой офицер из древнего рыцарского рода Дезире д’Андевиль.

Какое-то время он занимался преподаванием французского языка. Когда в 1825 году в Оренбурге было учреждено Неплюевское казачье военное училище, д’Андевиль был принят в его штат и причислен к казачьему сословию на правах дворянина.

В 1826 у него родился сын — Виктор Дандевиль, который продолжил казачье дело отца. С 18 лет Виктор служил в войсковой конной артиллерии, отметился в походах на Арал и Каспий. За боевые отличия его назначают на пост наказного атамана Уральского казачьего войска. Впоследствии Виктор Дандевиль достигает новых высот – становится генералом от инфантерии и командиром армейского корпуса. Он, как когда-то его предки-крестоносцы, демонстрирует свою воинскую доблесть в сражениях с мусульманами – в Туркестане, Киргизии, Сербии и Болгарии.

Много пленных солдат Великой армии оказалось в землях Терского казачества. Это были почти исключительно поляки, которых по традиции называли французами.

В 1813 году около тысячи поляков было переправлено в Георгиевск – главный город Кавказской губернии. Теперь новоиспеченным казакам предстояло нести воинскую службу в одной из самых горячих точек российского порубежья. Какая-то часть казаков-поляков уцелела в пекле Кавказской войны, о чем могут свидетельствовать польские фамилии, до сих пор встречающиеся в станицах Северного Кавказа.

источник

Согласно нормам международного права, государство обязано нести финансовую ответственность в случае гибели военнослужащего во время исполнения им воинских обязанностей. При этом факт смерти должен быть официально подтвержден и задокументирован — в противном случае, погибший солдат или офицер получают статус «пропавшего без вести», что снимает с официальных органов обязательства по выплате материальной компенсации его родственникам. Кроме того, существует и ответственность другого рода – чтобы выдать родным тело погибшего или указать место его захоронения, для чего останки должны быть точно идентифицированы. Этой цели и служит армейский жетон – самый простой и надежный идентификатор военнослужащего.

Русские солдатские жетоны появились во время русско — турецкой войны 1877-1878 года, когда личный состав армии получил индивидуальные пластины из металла со шнурком для ношения на шее. На жетоне были выбиты номера полка, батальона, роты и личный номер военного. Позднее, в середине января 1917 года, одним из последних «повелений» российского императора стал Указ об «особом шейном знаке для опознания убитых или раненых» — небольшой металлической ладанке с ушком для тесьмы, внутри которой должен был находиться небольшой листок из пергамента с информацией о воинском подразделении, имени владельца, его наградах, вероисповедании и адресе. В то время войска ушла лишь небольшая часть изготовленных жестяных медальонов – процесс снаряжения личного состава этими опознавательными знаками был остановлен Октябрьской революцией.

В 1924 году царский шейный знак – армейский медальон был «восстановлен в правах» и был внедрен во все подразделения Красной армии, с небольшим отличием – бумажный бланк был отпечатан типографским способом и из него были исключены сведения о воинской части. Кроме того, все идентификационные данные солдата или офицера заносились не самими владельцами, а штабными писарями. Армейские жетоны этого образца существовали до финской военной компании, во время которой выяснилось, что металлический медальон негерметичен и листок- вкладыш может быстро придти в негодность, поэтому в марте 1941 года металлический контейнер – ладанка был заменен на восьмигранный пластмассовый цилиндр, с бумажным вкладышем в двух экземплярах, в котором был указан адрес, группа крови и ФИО владельца, а также имя и фамилия его ближайшего родственника. https://vk.com/russianarmynews В ноябре 1942 года было принято решение о снятии армейских медальонов со снабжения армии и долгое время солдаты срочной службы идентификационных жетонов не имели.

С окончанием Второй Мировой войны ничего не изменилось. Солдаты срочной службы медальонов так и не имели. В 60-х годах ХХ века офицерам Вооруженных Сил СССР по окончании училища стали выдаваться жетоны, на которые наносился личный номер военнослужащего. Очень часто такой жетон можно увидеть на связке ключей, кроме того, офицеры носили его, прикрутив к «поплавку» (значку об окончании высшего военного училища) с обратной стороны кителя.

Ситуация начала постепенно меняться с началом многочисленных локальных конфликтов. И опять одними из первых, кто начал получать жетоны стали воины-пограничники срочной службы, принимавшие участие в боевых действиях в Таджикистане. Им выдавался стандартный армейский жетон с личным номером. Позже, там же появились интересные образцы жетонов для бойцов-пограничников из местного населения.

После январских событий 1995 года в Чечне Ассоциация «Военные Мемориалы» по запросу Министерства обороны РФ подготовила предложение об унифицированном личном опознавательном знаке (ЛО3) для всех категорий военнослужащих, включая офицерский и генеральский состав. Предложение было рассмотрено и только. Знак в войсках не появился.

ЛОЗ по проекту состоит из двух идентичных металлических пластин и предназначен для ношения на шее. Указывается принадлежность к Вооруженным силам, код региона РФ и районного военного комиссариата, выдавшего знак, личный номер призванного на военную службу, группа крови и резус-фактор. Все данные дублируются в центральном учетном органе, который может быть организован на базе Центрального архива МО РФ. Эти сведения также следует заносить во все личные документы. ЛОЗ, считают специалисты, целесообразно выдавать РВК по месту жительства, то есть при призыве на срочную службу или поступлении в военный вуз. В случае гибели военнослужащего одна из пластин изымается и учитывается при составлении донесения о потерях, вторая же остается при погибшем для последующей идентификации.

Жетоны армии США.

Первые сколь-нибудь массовые попытки американцев позаботиться об опознании останков военнослужащих в случае их смерти на поле боя относятся к временам Гражданской войны. Чаще всего для этого использовали бумажный или тряпичный ярлык. На нем писали необходимые сведения и пришивали к какой-нибудь части одежды. Те, кто мог себе позволить, заказывали жетоны круглой формы. Чаще всего они были из бронзы или свинца и, как правило, изготавливались из расплющенных сферических пуль. На жетонах чеканились надписи, несущие информацию о владельце. Некоторое время распространением подобных идентификационных знаков на благотворительной основе занималась организация, подобная нынешнему Красному Кресту, и отдельные граждане филантропы. Но это была капля в море — из-за недостатка сведений многие тысячи солдат американской армии остались безымянными.

Начало современной истории американских опознавательных жетонов имеет точную дату. Осознав пользу от их введения, Министерство Вооруженных Сил Северо-Американских Соединенных Штатов приказом № 204 от 20 декабря 1906 г. обязало солдат и офицеров носить жетоны круглой формы «размером примерно с серебряную пятидесятицентовую монету». На алюминиевом кругляше выбивались имя, фамилия, звание и обозначение подразделения. За сходство с жетонами, которые в обязательном порядке должны были присутствовать на ошейниках всех американских собак, именно этот образец получил прозвище «собачья бирка» (dog tag).

Жетон выдавался один раз и носился на шее на продетом через маленькое отверстие шнурке. Если военнослужащий по небрежности терял свой жетон, то новый он покупал в полковой лавке за свои деньги. При повышении в звании или переводе в другую часть, чтобы не покупать новый жетон, старые обозначения на нем затирались, а затем набивались новые — прямо поверх. Естественно, это не относилось к офицерам — те могли позволить себе и серебряный жетон на цепочке вместо шнурка.

Чеканка обозначений на жетонах производилась непосредственно в части. Для этого служил портативный набор, в который входили молоток, наковаленка и набор чеканов (цифры и буквы). Все это укладывалось в деревянный ящичек и хранилось у ротного сержанта — аналога нашего старшины. Наковальня была сконструирована так, что на ней помимо жетона можно было крепить ручку стандартного котелка и солдатских столовых приборов. По уставу на них выбивалась та же информация, что и на жетонах. Как правило, обозначения выбивал сам владелец, поэтому помимо обязательных сведений, на жетонах можно было найти самую разную информацию.

В 1910 г. были введены новые жетоны диаметром 35 мм. Диски первых выпусков этого образца были чуть меньше — 31 мм. Состав надписей оставался прежним.

С 6 июля 1916 г. жетонов на шее американского солдата стало два. При этом, как указывалось в приказе, «…второй должен быть прикреплен более коротким шнурком к первому». В случае гибели солдата второй жетон снимался и передавался командиру подразделения, а первый погребался в могиле вместе с трупом. Тем не менее, многим не досталось даже по одному жетону. Осознавая столь катастрофическое положение в июле 1917 г. помимо стандартных круглых выпускают «экстренную» партию жетонов квадратной формы со скругленными углами.

После первой мировой войны армию ждало колоссальное сокращение. Для организации учета каждому военнослужащему был присвоен регистрационный номер, который «… должен упоминаться в любой переписке с Военным Министерством, касающейся пенсионного обеспечения ветеранов». Регистрационный №1 получил офицер из Чикаго Артур Б. Крим.

Обозначение вероисповедания появилось на жетонах с июля 1918 г. Литера «С» обозначала католиков (Catholic), «H» — иудаистов (Hebrew), «P» — протестантов (Protestant). До середины 60-х годов официально разрешалось указывать только эти три религии.

Весьма любопытными были жетоны военно-морского флота и морской пехоты. Их ношение стало обязательным согласно приказу USN294 от 12 мая 1917 г. Жетоны изготавливались из медно-никелевого сплава и имели овальную форму. На них указывались имя, фамилия, дата первого назначения, дата рождения и указание принадлежности к флоту USN (United States Navy) или флотскому резерву (United States Navy Reserve). На офицерских жетонах вместо даты рождения указывалось звание и дата его присвоения. На обратной стороне жетона помещался отпечаток пальца.

Как и в наши дни, информация, содержащаяся на жетонах, занимала 5 строк. В первой размещались имя и фамилия, во второй — регистрационный номер, дата противостолбнячной прививки и группа крови (группа крови обозначалась только буквами: А, В, АВ и О, резус-фактор не указывался), в третьей фамилия лица, которое следует известить в случае смерти владельца жетона, в четвертой — адрес этого лица, в пятой город и штат проживания извещаемого лица и религия владельца жетона (одной литерой «Р», «С»; или «Н»). В таком составе информация указывалась до 1943 г.

После 1943 г. на жетонах перестали указывать фамилию и адрес извещаемого лица. Так же следует отметить, что солдаты иудейского вероисповедания, воевавшие на европейском театре военных действий, крайне редко указывали свою религию.

Основное неудобство для находившихся на передовой солдат заключалось в том, что два жетона, ударяясь друг о друга, довольно громко звенели. Чтобы этого избежать, их часто сматывали друг с другом куском лейкопластыря, изоленты или надевали на жетоны кусок резинки, вырезанной из противогазной трубки. Находились и настоящие франты (особенно среди офицеров), которые носили жетоны в сделанных на заказ кожаных чехольчиках, на приобретенных за свой счет качественных цепочках и шнурках приборного цвета (голубого в пехоте, красного в артиллерии и т.п.).

Флот и морская пехота до 1940 г. использовали жетоны обр. 1917 г. Флотский жетон обр. 1940 г. представлял собой овальную пластинку изготовленную из нержавеющей стали. С лицевой стороны помещалась информация о владельце, выбивающаяся также, как на старых армейских бирках. На обратной же стороне до декабря 1942 г. кислотой травился отпечаток пальца. С 26 мая 1943 г. жетоны стали выдавать по паре на человека. Тем не менее, личный состав, призванный ранее, чаще всего в течение всей войны оставался с одним жетоном.

Единственным отличием флотских жетонов от знаков морской пехоты было то, что на первых стояло обозначение «USN», а на вторых «USMC».

В послевоенный период вооруженные силы пошли по пути унификации. Для всех родов войск был введен единый образец жетона — стандартный армейский. В 50-е годы с жетонов исчезла выемка и они приобрели свой окончательный вид. В 1964 г. офицерам действительной службы стали присваиваться регистрационные номера новой серии. Первый номер этой серии — «О-99000» получил лейтенант Эрик Е. Смарт.

Шестизначные номера присваивались офицерам Национальной Гвардии. Кроме того, они отмечались литерой «OF».

Система солдатских регистрационных номеров не претерпела изменений со времен второй мировой войны. Номер содержал следующие данные о солдате: по первой цифре можно было определить относится он к регулярной армии, Национальной Гвардии либо это солдат срочной службы; по второй — из какого региона призван и по номеру в целом — примерный период поступления на службу.

Жетоны, которые носились американскими военнослужащими во время войны во Вьетнаме, чаще всего были изготовлены из сплава Монеля, хотя встречались жетоны и из других материалов. В 60-х годах вместе с группой крови стали указывать и резус-фактор (как правило, только положительный — POS) и были сняты ограничения на указание вероисповедания. Чтобы избавиться от звона, ввели черные резиновые окантовки — «глушители» (silencers), хотя солдаты чаще всего пользовались обычным скотчем. В соответствии с общей модой на той же цепочке часто носились различные талисманы, значки и т.п. Чаще всего «в компанию» к жетонам попадала такая необходимая для «джи-ай» вещь, как миниатюрная открывалка Р38, входившая в комплект сухого пайка.

При подрыве на мине или минометном обстреле жетоны часто срывало с шеи бойца, и опознать тело становилось невозможно. Чтобы избежать этого, многие солдаты вставляли дополнительный жетон в шнуровку своих ботинок, а некоторые крепили еще один к брючному ремню или зашивали в карман брюк.

Современные жетоны армии США изготавливаются из появившегося впервые еще во времена Вьетнама легкого сплава на основе алюминия.

Единственным изменением в составе подписей было то, что с 1969 г. вместо регистрационного номера стали писать номер карточки социального страхования. В настоящее время порядок заполнения жетона стал следующим: первая строка — фамилия, вторая — имя и инициал, третья — номер карточки социального страхования, четвертая — группа крови и резус-фактор, и пятая — вероисповедание. В частном порядке некоторыми фирмами выпускаются жетоны, окрашенные в черный или красный цвета, но, что бы ни говорилось в рекламных проспектах, они не являются официальными.

Что же дальше? В настоящее время ведутся разработки и уже выпущены опытные партии жетонов со встроенными микрочипами, которые могли бы содержать больше сведений о солдате, нежели существующие пять строк. С начала 90-х годов идут разговоры о внедрении такого микрочипа в один из зубов солдата. По статистике эта часть тела в бою повреждается реже всего.

Однако тут же возник вопрос: какое количество сведений о солдате следует помещать в такой чип и как избежать попадания их к противнику, например, в случае плена, ведь по уставу солдат имеет право сообщить о себе лишь звание, фамилию, имя и личный номер.

Кроме того, бурную кампанию против этой разработки развернули американские поборники прав личности.

Таким образом, не смотря ни на какие веяния прогресса, в следующий век американская армия вступает практически с такой же «собачьей биркой», что висела на шеях солдат сотню лет назад. Однако время не стоит на месте, и, возможно, в ближайшее время мы узнаем еще о какой-нибудь новинке, основная задача которой — изжить такое понятие, как «неизвестный солдат».

источник

Превосходство над противником всегда определялось не численностью войска, а правильной стратегией и тактикой. Мы решили вспомнить самые победоносные армии мира в истории, которые побеждали умом.

Армия Александра Македонского

Представьте себе, что против прекрасно сыгранной футбольной команды, на поле выходит одиннадцать человек, впервые видящих друг друга и разрозненно бегающих по полю. Пусть даже их будет пятнадцать. Или двадцать – разница невелика, победа все равно будет за той командой, что в своей игре придерживается определенной тактики.

И возможно, первым человеком, в полной мере осознавшим необходимость для армии держать строй и поворачиваться по команде в одном направлении, не задавая вопросов, был правитель незначительного античного государства Македония. Но не знаменитый Александр, а Филипп – его отец.

Во многом благодаря этому армия Александра смогла покорить Афины, непобедимую и великую Спарту, Персию и Египет и даже отправиться в Индию.

Римский легион

Теперь представьте, что в возрасте восемнадцати лет вам не дают никаких прав, пока вы не отслужите в армии. Кроме того, все воинское снаряжение вы должны купить сами, а тренировочное оружие и доспех на курсах молодого бойца будет весить раза в три больше боевого. Добро пожаловать в Римский Легион, tiro! В нем любой становился мастером на все руки – новобранцы не только воевали, но строили дороги, мосты и акведуков. Одного взгляда на историю древних городов Западной Европы достаточно чтобы понять – в своей основе они имеют либо римский военный лагерь, либо рынок, либо пересечение торговых путей. Численность тактических инноваций, привнесенных римской армией в военное дело, с трудом поддается подсчету. Помимо различных порядков построения и ведения боя, вдаваться в описание которых в рамках одной статьи бессмысленно, римские легионеры изобрели практически идеальную защиту от любых видов метательного вооружения, кроме, разве что, тяжелых камней, бревен и кипящего масла, льющегося со стен – строй под названием «черепаха». Передний ряд легионеров смыкал щиты край в край таким образом, что получалась сплошная стена, задние же ряды поднимали свои щиты над головой, также сомкнув их краями, создавая своеобразную «крышу». Стрелы, метательные копья и небольшого размера камни просто соскальзывали с подобной живой конструкции, не нанося практически никакого вреда.

Монгольская армия

Никаких границ, только – горизонт. Копыта коня иссохли и растрескались, и единственное, что поможет – это их омовение в водах Последнего Моря. Любое проявление слабины или трусости стоит не только собственной жизни, но и жизни девяти близких соратников. А за трусость, проявленную десятком, будет вырезана сотня, а за трусость, проявленную сотней…и так далее. Неудивительно, что в монгольском языке нет слова «назад». Только вперед – к Последнему Морю. По пути покорив Китай, государство Хорезм-Шахов, разорив великий халифат Аббасидов, переправившись через воды Тигра, запрудив их свитками и книгами из Багдадской библиотеки.

Главным видом войск монголов являлась конница – тяжелая и легкая. Ввиду того, что монголы являлись превосходными стрелками, в том числе и на скаку, основным их оружием являлся лук – у каждого воина их могло быть несколько. Доспехи были преимущественно кожаными, из оружия ближнего боя – копье и кривая сабля. Высокая скорость и мобильность монгольской армии обеспечивалась большим количеством запасных лошадей и общей неприхотливостью и выносливостью солдат.

Успех монголам во многом обеспечили их осадные приемы. В отличие от большинства кочевых племен, они не рассчитывали на свое численное превосходство, используя все возможные средства, чтобы минимизировать потенциальные потери. Они рыли подкопы, использовали местные реки для запруд или наоборот отвода воды от осажденного города. У завоеванного ими Китая они позаимствовали и последнее слово техники – многозарядный арбалет, камнеметную башню.

Испанская терция

На протяжении многих столетий луки, да и позднее появившиеся арбалеты, которые сегодня лишь спорт и хобби, заливали Землю кровью. Их роль окончательно отошла на второй план с появлением огнестрельного оружия, которое пробивало практически любой доспех. Но все равно время перезарядки оставляло желать лучшего и практически любой всадник успевал добраться до наименее метких мушкетеров. Максимально эффективный способ защиты стрелков от кавалерии и пехоты был разработан в Испании. Военный строй – терция позволял мушкетерам и аркебузирам вести огонь по кавалерийским частям противника, находясь под прикрытием пикинеров. Практически любая кавалерийская атака натыкалась на «лес» пик, после чего выжившие рейтары (всадники-стрелки в тяжелой броне) пытались поразить стрелков, стоявших в терции. Но так как всадник по определению являлся гораздо более легкой мишенью, чем пешие мушкетеры и аркебузиры, толку от этого было не много. Сломать испанскую терцию стало возможным лишь благодаря изобретению кремневого оружия, которое отличалось большей скорострельностью и дальнобойностью, чем фитильные мушкеты и аркебузы.

Великая армия Наполеона

Корпус Великой армии под командованием маршала или дивизионного генерала, включал в себя все рода войск, существовавших на тот период времени и являлся автономной оперативной единицей, которая была в состоянии вести боевые действия в отрыве от всех остальных сил. Численность корпуса – от 20 до 70 тысяч человек – пехотинцы, кавалеристы, артиллерия, сапёры и войска снабжения. Подобного рода автономность и сбалансированность сил являлась стратегическим нововведением, позволившим Наполеону завоевать почти всю Европу и часть Северной Африки (разумеется, личные качества, и военный гений императора также сыграли в этом далеко не последнюю роль).

Своего рода инновацией в снабжении войск являлась организация пунктов продовольствия через каждые пятнадцать миль, называвшаяся хорошо знакомым нам словом «магазин».

Стратегический талант Кутузова далеко не в последнюю очередь заключался в том, чтобы, сдав Москву, превратить благородных гвардейцев и солдат, отличавшихся высоким уровнем выучки и дисциплины, в шайку озлобленных мародеров.

Русская армия

Почти всю свою историю Россия воевала. Бисмарк считал, что русских невозможно победить. Попытки военной экспансии нашей страны предпринимались не раз, но заканчивались одним и тем же — разгромом агрессора.

Русскую военную славу ковали и наши полководцы, и простые солдаты и моряки, чье героическое поведение всегда служило примером для следующих поколений.

источник

Чем кормили солдат во времена СССР. Или, как это называлось на сухом канцелярском языке, продовольственном довольствии. Конечно, у каждого оно было разным в зависимости от места службы, но мы решили вспомнить, что было на столах у большинства.

В первую очередь хочется сказать, что в большинстве частей из столовых приборов была только ложка, как и во всех обычных столовых того времени. За обычный обеденный стол помещалось до 10 человек, а на столе стояли «бачки» — армейские термосы.

Набиралась еда из термосов половником или «черпаком» и с «аппетитом» съедалась. Обычно, это была субстанция оранжевого цвета, состоящая, вероятно, из картошки, пережаренной с томатной пастой и паприкой. В качестве дополнения к ней подавался хек.

Иногда, вместо жареной рыбы давали рыбные консервы в томатном соусе, но это скорее было приятным исключением, чем нормой. Что касается хлеба, то если черный хлеб давали без ограничений, то белого давали по два куска на человека. После поглощения основного блюда, разливался чай из большого чайника. Сахара выделялось 2 кусочка на человека. Размешивался он обычно либо тщательно облизанной после еды ложкой, либо её ручкой.

Мы отвели ужину первое место так как его ели первым, когда попадали в армию и его рацион обычно оставался неизменным.

Завтрак. Обычно кормили какой-нибудь кашей, давали чай, сахар, хлеб и сливочное масло в виде цилиндров. Полагалось такого продукта 20 грамм, но, как вы понимаете, доставалось значительно меньше. Каждое воскресенье выдавалось яйцо, сваренное вкрутую. Обычно, яичный белок клали в кашу, а желток размазывали по бутерброду с маслом. Все это запивалось сладким чаем. В будние дни рацион был проще. Каша оказывалась или перловой, или «дробь шестнадцать». При переворачивали посуды она представляла пудинг темно-свинцового цвета, сохраняющий форму посуды. Данная масса даже не съедалась в недели карантина. По поводу перловки мнения были различными. Кто-то предлагал ее сразу выбрасывать, а некоторые предлагали крупу для утилизации раздавать прапорщикам. Но были и съедобные каши, и вермишель.

Обед. Состоял из трех блюд. На первое давали мерзкий «борщ» или по-настоящему вкусный гороховый суп, который любили все солдаты. На второе, обычно, была вермишель, каша и овощное рагу. Последнее обычно готовили из картошки и капусты. Естественно, что ближе к весне, капуста становилась менее съедобной. Второе сопровождалось салатом из квашеной капусты. Летом был салат из свежей капусты. На третье был пресный компот из сухофруктов (хорошо, что не из капусты), либо кисель из брикетов. Обычно он также разделял судьбу перловки.

Ассортимент напитков не поражал: чай, компот, кисель, вода из крана. Но, разумеется, молодые организмы хотели большего.

Конечно, военнослужащих отдельных частей кормили лучше. Теоретически, рацион советского солдата был составлен так, чтобы хватало калорий для выполнения боевых и гражданских задач, а так же для переноса тягот и лишений воинской службы. Но на практике, большая часть приготовленного была невкусной. Да и к тому же, первое время, есть хотелось почти всегда, так как шло привыкание к новому рациону. После карантина, конечно, было легче и вопрос еды терял свою остроту.

А какие у вас впечатления от службы в армии? Почувствовали ли вы все тяготы и лишения?

источник

● NO PEN (Penicillin Allergy) – аллергия на антибиотики группы пенициллина.● MA (сокр. от Morphine Allergy) – аллергия на морфин и морфиносодержащие препараты.

● SA (сокр. от Sulfa Allergy) – аллергия на лекарственный сульфамидные препараты (антимикробные лекарственные средства).

● LA (сокр. от Latex Allergy) – аллергия на латекс.

● NKA (сокр. от No Known Allergies) – аллергии не обнаружены.

● NKDA (сокр. от No Known Drug Allergies) – аллергии на лекарства не обнаружены.

● О Pos — первая группа крови, положительный резус-фактор.

● O Neg — первая группа крови, отрицательный резус-фактор.

● A Pos — вторая группа крови, положительный резус-фактор.

● A Neg — вторая группа крови, отрицательный резус-фактор.

● B Pos — третья группа крови, положительный резус-фактор.

● B Neg — третья группа крови, отрицательный резус-фактор.

● AB Pos — четвертая группа крови, положительный резус-фактор.

● AB Neg — четвертая группа крови, отрицательный резус-фактор.

источник

Джон Керри, госсекретарь США, заявил вчера о своем крайнем беспокойстве.

Обеспокоила госсекретаря традиционно Россия. Точнее то, что наша страна по-прежнему не демократизированный сырьевой придаток Штатов, а несчастная независимая страна под властью кровавой гебни, попирающей свободы и гей-парады.

Короче, Владимир Путин во вторник на международном военно-техническом форуме «Армия-2015» заявил, что в состав ядерных сил России в 2015 году войдут более 40 новых межконтинентальных баллистических ракет, а на восточном направлении будет создаваться новый радиолокационный узел загоризонтного обнаружения воздушных целей.

Помимо сообщения президента и самого президента на «Армии-2015» было еще много чего интересного. Сейчас я все расскажу и покажу.

Форум «Армия-2015» стартовал 16-го июня и закончится 19-го. Проходит он в военно-патриотическом парке «Патриот», что в Кубинке.

Партнером и соорганизатором военно-технического форума является госкорпорация Ростех. Разработки холдингов Ростеха представлены на «Армии» весьма обширно. Госкорпорация обеспечивает 90% экспорта в сфере военно-промышленного комплекса, в ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 14 холдинговых компаний из которых 9 задействованы в ОПК, так что не удивительно, что Ростех на форуме является хедлайнером.

На экспозиции форума госкорпорацию представляют практически все холдинги и компаний, которые в рамках одной площадки презентуют ключевые и инновационные виды вооружения.

«Высокоточные комплексы» разместили на открытой площадке натурные образцы зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Панцирь С-1».

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» представлен в двух вариантах: на колёсном шасси «Тигр» и на платформе БТР-80. Кроме того, в павильоне выставлен боевой модуль «Бахча».

Одна из самых ожидаемых новинок форума – зенитно-ракетный комплекс «Верба».

Концерн «Калашников» представил совершенно новый продукт – пистолет Лебедева c повышенной эргономикой и большим запасом патронов. По словам специалиста Концерна «Калашников» Владимира Онокоя: «Пистолет Лебедева – совершенно новый пистолет калибра 9 мм, разработан был в сотрудничестве с инструкторами Центра специального назначения ФСБ. Пистолет отвечает всем современным требованиям. Ключевое его преимущество – это эргономика. Оружие разработано с учетом биомеханики человека». Кроме того, концерн продолжает активно работать над новым модельным рядом автоматов.

Глава Ростеха Сергей Чемезов рассказал, что холдинг «Вертолеты России» впервые презентовал широкой аудитории вертолет Ка-52К, разработанный на базе известного Ка-52 для военно-морского флота. Наряду с этим холдинг представил специальную модель на базе вертолета Ми-8 для арктических частей вооруженных сил.

Очень интересная экспозиция у Концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящего в Ростех. В экспозиции Концерна на форуме представлены макеты и образцы авиационного оборудования и систем радиоэлектронной борьбы. На выставке можно увидеть лазерную систему наведения, благодаря которой российские боевые вертолеты Ка-52, Ми-8МНП, Ми-8Н могут наводить ракеты различных типов на наземные объекты, на пилотируемые и беспилотные летательные аппараты. Кроме того представлен, комплекс радиоэлектронного противодействия семейства «Хибины» и станции активных помех самолета Су-30МК.

Особо любопытно было увидеть живьем Бортовой комплекс обороны (БКО) «Президент-С», выпуск которых начался буквально на днях. Комплекс противодействует ракетам класса «земля-воздух», а также ракетам переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Как подчеркнул первый заместитель гендиректора КРЭТ Игорь Насенков, сегодня в мире угроза ракетных атак для воздушных гражданских судов как никогда высока, а последние десятилетия в локальных войнах и конфликтах основная доля потерь самолетов и вертолетов (80-90%) приходится на их поражение ракетами ПЗРК с оптическими головками наведения. «Президент-С» способен эффективно защитить любое воздушное судно от такого нападения.

Еще один ростеховский холдинг «Технодинамика» продемонстрировал посетителям выставки «Армия-2015» блоки для неуправляемых ракет для боевых самолётов и уникальное оборудование для водолазов, которое обеспечивает рекордное по длительности погружение в экстремальных минусовых температурах.

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) презентовала широкую линейку продукции, выпускаемой в интересах повышения обороноспособности страны. На стенде холдинга представлены 11 двигателей в натуральную величину, предназначенных для ВВС РФ, ВМФ РФ и космических программ.

Одно из центральных мест экспозиции занимают уже зарекомендовавшие себя в эксплуатации двигатели для боевой авиации: АЛ-31Ф, разработанный для применения в составе силовой установки истребителей семейства Су-27/Су-30; РД-33МК, предназначенный для палубного истребителя МиГ-29К и новейшего многоцелевого истребителя МиГ-35; «117С» (АЛ-41Ф-1С), которым оснащаются истребители Су-35С.

На форуме есть не только что посмотреть, но и что послушать. Сегодня, к примеру, ожидаются 8 круглых столов и брифингов, касающихся всестороннего развития российской армии и флота. По информации Минобороны, круглые столы будут посвящены противодействию «мягкой силе» и «цветным революциям» и противодействию техническим средствам разведки. Полагаю, в среду стоит ждать очередного баттхерта от Джона Керри, крайне обеспокоенного укрепляющейся независимостью нашей страны.

источник