Один 30-летний потряс заявлением, что через железный занавес к нам не проник бы Интернет. А своего бы не было, потому что мы были аграрной страной и умели только свёклу сажать в землю и людей в тюрьмы. Отсталые, тупые, развращённые. Серые хрущобы – верх градостроительного искусства, телефон с диском вместо мобилок, черно-белый телевизор с новогодними передачами для голубых, общественные бани и прочий ужас.

Отсмеявшись, спрашиваю, когда появился интернет. – В 1995 году.

– Это у нас, а в мире?

– Там он всегда был. От «всегда был» стало не до смеха. Молодой человек с двумя высшими образованиями, второе получено на английском языке в Европе, говорит «всегда был» не про кислород или океан, а про Интернет. Действующий представитель какой-то там корпорации показал, что основы его прочных убеждений образовались без участия разума. Уточню, что у нас ФИАН РАН стал пользоваться интернетом с 1988 года, в 1990 Релком предложил электронную почту. С 1993 года Интернет был доступен кому угодно. А в мире Интернет существует с 1 января 1983 года. Так что припозднились мы на 5 лет всего-то. Но наши академические сети и на 5 лет не отставали. «Проект АИСТ (Автоматические Информационные Станции) был инициирован Андреем Петровичем Ершовым в Вычислительном центре Сибирского отделения в 1966 году, приобрел государственный статус и выполнялся несколькими организациями до начала 80-х годов под общим руководством Андрея Петровича», «конечной задачей исследований по этой теме является разработка теории и методики конструирования автоматических информационных станций (АИСТов) – крупных и средних вычислительных комплексов, соединенных каналами связи с большим количеством источников и потребителей информации и осуществляющих непрерывную и совместную обработку этой информации …». Проект позиционировался в государственном масштабе как потенциальный элемент технологии Единой государственной сети вычислительных центров (ЕГСВЦ). ЕГСВЦ в дальнейшем перерос в ОГАС (Объединенную государственную автоматизированную систему). И не было никакой необходимости подключать нашу сеть к иноземной и пропускать все наши сообщения через их шпионские центры, как это было сделано в 90-х. В чем мы действительно отставали, так это в развращенности.

«Голубой огонёк» был просто голубым, это цвет такой, как у огня газовой горелки. Огонёк цвета неба интереснее, чем привычный желтый огонь свечи. Когда в 1962 году заказали музыкально-развлекательную передачу, уже существовал наш телевизор «Рекорд». Он выпускался с 1956 года радиозаводами в городах Александрове, Воронеже и Баку и работал в первых 5-ти каналах, принимал программы радиостанций, был закрыт ящиком, отделанным под ценные породы дерева, имел размеры 485х425х525 мм, размер экрана 51 см по диагонали, вес 24,5 кг. Телевизор в обязательном порядке регистрировался, за пользование им вносилась абонентская плата (60 рублей за полгода до денежной реформы 1961 года). Телевизор был, конечно же, черно-белый, но у александровских аппаратов экран светился хорошо различимым голубым светом. Телевизор ставили у окна, чтобы экран не бликовал днём, и когда телевизор смотрели в ночной темноте, с улицы ясно видели, в какой из квартир загорелся голубой огонёк телевизора.

Александровские телики быстро расходились по стране. С 1952 по 1962 год Александровский радиозавод «Рекорд» выпустил около двух с половиной миллионов телевизоров марки «КВН-49», на котором появилась надпись «Рекорд». В 1956 году такой телевизор на международной выставке в Брюсселе получил «Большую золотую медаль» и стал пользоваться сумасшедшим спросом. Люди перед Новым годом ходили по городу и пересчитывали, на сколько больше стало голубых огоньков в сравнении с годом предыдущим. К моменту появления передачи «Голубой огонёк» каждый пятый телевизор в стране имел отношение к этому названию. Так что к нынешним смыслам слов «голубой» и «розовый» это не имеет никакого отношения.

Если говорить о телевидении в целом, то первая катодно-лучевая трубка была сделана в 1897 г. в Карлсруэ, и изобретатель «трубки Брауна», то есть кинескопа, Карл Фердинанд Браун считал свою идею бесперспективной. В 1907 году профессор Петербургского технологического института Борис Львович Розинг подал заявку на изобретение «Способ электрической передачи изображений на расстояния», доказав возможность применения катодно-лучевой трубки для создания видимого изображения. 9 мая 1911 года он продемонстрировал передачу простых геометрических фигур. В 1908 году армянский изобретатель Ованес Адамян запатентовал двухцветный аппарат для передачи сигналов, а в 1925 году он получил патент на трёхцветную электромеханическую систему телевидения. 1928 год – это «телефот» Грабовского и Белянского из Ташкента.

Настоящий прорыв произвёл ученик Б. Розинга В. К. Зворыкин, эмигрировавший после революции в Америку, в 1923 году он подал заявку на телевидение, основанное полностью на электронном принципе, а в 1931 году создал первую в мире передающую электронную трубку с мозаичным фотокатодом (основано на питерских экспериментах 1911 года). Эта трубка называлась «иконоскопом». В основе работы иконоскопа лежат явления внешнего фотоэффекта и накопление зарядов. С подачей заявления на патент его на полтора месяца опередил советский изобретатель Катаев Семён Исидорович, впоследствии доктор технических наук и профессор. Эмигранты в прессе называли новый прибор «радiоглядитель». А потом была война, во время которой нас бомбили, а США наращивали огромнейшие производственные мощности. Прекратились оборонные заказы – занялись телефикацией страны, и к 1951 году в США было 10 миллионов телевизоров. С 1953 года началось цветное телевещание. Цветные телики стоили по тысяче долларов (половина автомобиля), во столько же обходилось годовое обслуживание, но американцы за время войны не утратили покупательскую способность и могли себе это позволить. В СССР первая широковещательная телепередача состоялась 7 ноября 1967 года, то есть налицо наше реальное серьезное отставание. Да, мы отстали.

Опережение – война – отставание.

Те, кто злорадствуют по этому поводу, не заслуживают уважения. А злорадствуют именно те, которые претендуют на особое уважение из-за своих европейских и американских образований и усвоения соответствующих ценностей. И чем больше и чаще претендуют, тем заметнее высказывания типа «Интернет был всегда». Не берусь утверждать, что у нас ни один школьник с неполным средним такое не ляпнул бы, если бы мы сохранили образование с качеством 50-70-х годов. Кто-нибудь непременно сглупил бы разок-другой, но унижающие нашу страну глупят постоянно и массово. Не является ли сам факт такой критики признаком IQ в диапазоне от 65 до 85?

Источник

Выражение возникло в среде охотников и было основано на суеверном представлении о том, что при прямом пожелании (и пуха, и пера) результаты охоты можно «сглазить».

Выражение возникло в среде охотников и было основано на суеверном представлении о том, что при прямом пожелании (и пуха, и пера) результаты охоты можно «сглазить».

Перо в языке охотников означает «птица», «пух» — звери. В ответ, чтобы тоже не «сглазить», звучало теперь уже традиционное: «(Пошёл) К чёрту!». В давние времена охотник, отправляющийся на промысел, получал это напутствие, дословный «перевод» которого выглядит примерно так: «Пусть твои стрелы летят мимо цели, пусть расставленные тобой силки и капканы останутся пустыми, так же, как и ловчая яма!». На что добытчик обычно отвечал в таком же духе: «К черту!». И оба были уверены, что злые духи, незримо присутствующие при этом диалоге, удовлетворятся и отстанут, не будут строить козней во время охоты. Вот такое пожелание удачи в своеобразной форме. Бояться сглазить люди не перестали и до сей поры. «Ни пуха ни пера» говорят школьнику или студенту перед экзаменом.

Источник

Редкие фотографии великого русского поэта Сергея Есенина.

Сергей Есенин родился в 1895 году в крестьянской семье в селе Константиново Рязанской губернии. Выучился писать он с пяти лет, а в девять начал писать стихи. Так же стремительно ворвался он и в русскую литературу. Многие его захваливали, а Маяковский называл «декоративным мужиком». И всё же стихи Есенина – это то, что попадает в самую душу. В этом обзоре редкие фотографии великого поэта, сделанные в разные годы.

1. Родители поэта Сергея Есенина

Александр Никитич и Татьяна Фёдоровна, 1905 год.

2. Сергей Есенин с односельчанами

Сергей Есенин с односельчанами. Рязанская область, село Константиново, 1909 год.

3. «Я красивых таких не видел…» (Сергей Есенин)

Сергей Есенин со своими сестрами, 1912 год.

4. Хулиган

Портретный снимок Сергея Есенина, 1913 год.

5. Сергей Есенин с друзьями

Сергей Есенин с друзьями юности. Москва, январь 1914 год.

6. Херувим и хулиган

Жемчужина русской поэзии.

7. Юный поэт

Сергей Есенин, 1914 год.

8. Есенин и Городецкий

Сергей Александрович Есенин и Сергей Митрофанович Городецкий, 1915 год.

9. На заре творческого пути великого русского поэта

Сергей Есенин и Николай Клюев, 1916 год.

10. Военнослужащие полевого Царскосельского военно-санитарного поезда

Сергей Есенин среди военнослужащих санитарного поезда № 143.

11. Есенин на отдыхе

Сергей Есенин в Евпатории.

12. Во время заграничного турне

Сергей Есенин на отдыхе в Италии.

13. Сергей Есенин на пляже

Сергей Есенин на пляже во время заграничного путешествия по Европе с Айседорой Дункан, 1922 год.

14. Дункан и Есенин

Сергей Есенин и Айседора Дункан.

15. Необыкновенная танцовщица и великий поэт

Сергей Александрович Есенин и Айседора Дункан во время заграничного путешествия по Европе. Берлин, 1922 год.

Источник:

Первая королева Анна Европы: как русская княжна переходила все границы.

История Анны Ярославны часто подаётся как сказка. Взяла и вышла замуж русская красавица за французского короля, уехала за тридевять земель, всех очаровала и… как в воду канула. Никто не знает, где и как она умерла. Но на самом деле, конечно, и жизнь Анны была сложнее, и её влияние на историю Европы оказалось заметнее, чем простое «очарование».

Умница, красавица, охотница

У французского короля Генриха I к сорока годам всё ещё не было наследника. С учётом того, как король любил участвовать в военных походах — которые, без сомнения, могли бы серьёзно и внезапно сократить ему жизнь — ситуация выглядела тревожащей. Проблема была ещё в том, что найти невесту Генриху было непросто. Все живущие неподалёку девушки подходящего возраста и происхождения были или родственницами, или дочерьми неприятелей. Так что Генриху пришлось искать подальше и отправлять сватов на восток, в Киев.

Не надо думать, что случай Анны был исключительным. Русь не варилась в собственном соку, она контактировала с Европой так или иначе постоянно. Достаточно сказать, что матерью Анны была шведская принцесса, а сестра отца вышла замуж за венгерского князя. Ярослав не сделал ничего принципиально нового, отдавая своих дочерей замуж за королей Европы.

На памятнике в Киеве Анна изображена девочкой, вероятно, чтобы подчеркнуть, что Киеву она прежде всего дочь.

Послы Генриха рассказывали, что король Франции прослышал о замечательной красоте Анны. Она действительно была красивой. Но ещё она была замечательно образована: её отец и сам был просвещённым правителем, он дал детям настолько хорошее образование, насколько было возможно.

Генрих был просто поражён, познакомившись со своей невестой. Её отличали не только красота, ум, воспитание, но и твёрдость характера: она настояла, что клятву на своей коронации (а она была первой тоже коронованной женой короля) принесёт на взятом с собой православном Евангелие вместо местной Библии на латыни. Генрих Анну тоже поразил, но совершенно в обратном смысле. Старый, толстый, с грубыми манерами и неграмотный; Париж к тому же в те времена был совершенной глушью. Анна писала домой жалобные письма; Генрих пытался всячески угодить молодой жене. Он согласился назвать первенца совершенно диким для европейца той эпохи именем — Филипп, подписывал документы совместно с женой (этого не ждали, несмотря на коронацию), устраивал разные увеселения.

Подвижность, открытость, смелость Анны замечательно переданы во французском памятнике 2005 года.

Особенно любила молодая королева охоту. Придворные Генриха были поражены тем, с какой ловкостью и грацией она держалась в седле даже самой горячей лошади, как была неутомима в поездках. В мастерстве охоты она превосходила не только рыхлых придворных дам, но и приученных к седлу рыцарей. Зная в совершенстве греческий и латынь, Анна без большого труда выучила и французский и вела во время охоты непринуждённые весёлые беседы. Мужчины были от неё без ума, но держала себя королева строго, так что Генрих, если и ревновал, не имел повода делать это открыто.

Как и положено королеве, Анна строила монастыри и оказывала милости попавшим в беду. Папа Римский в письме Анне упоминал, что слышал много хвалебных отзывов её добродетелям, и он не лукавил. Об Анне много говорили в Европе, и добродетельности ей хватало.

Венчание Анны Ярославны глазами нашего современника Ильи Томилова.

Настоящая любовь Анны

Известно, что мужа русская королева не любила, хотя исправно исполняла супружеские обязанности во всех смыслах, от альковного до государственного. Она родила Генриху троих сыновей — один умер в детстве, но два других вошли в историю. Любила же Анна совсем другого мужчину, и, вероятно, полюбила его ещё при жизни короля, только воли себе не давала.

Граф Рауль де Крепи, родственник короля и влиятельный придворный, был женат. Но, стоило Анне овдоветь, он под предлогом подозрения в измене прогнал бедную законную жену. Церковь не дала ему развода, найдя предлог надуманным, и тогда Рауль и Анна просто сбежали из Парижа, сыграв свадьбу так, словно оба свободны. Удивительным образом Рауль не преследовал никакой корысти. Он не пытался использовать вдовствующую королеву для политических игр, да и это было невозмжно: она сразу отреклась от своей короны. Рауль просто любил. Анна просто любила. И все эти страсти при том, что оба были, по меркам своего времени, немолоды.

Французский памятник Анне, поставленный в семнадцатом веке, изображает её с монастырём, который она основала, чтобы замолить свою грешную любовь с Раулем.

Скандал разразился невероятный: ведь оба они бросили свои семьи. Рауль считался теперь двоежёнцем, а, значит, Анна — не женой, а любовницей (позор по тем временам). Анна бросила ради Рауля своих детей, включая семилетнего Гуго. Юный король Филипп защищал мать, как мог. Папа Римский отлучил графа де Крепи от церкви. Влюблённым всё было нипочём. Они готовы были заплатить эту цену. Анна умела переходить не только границы королевств, но и вообще любые.

Только когда жена Рауля, Алиенора, умерла, брак Анны стал считаться настоящим. Но вскоре умер и сам Рауль. Пока родственники графа делили наследство, Анна тихо вернулась обратно в королевский дворец. Ей из наследства де Крепи ничего не было нужно. Филипп рад был её видеть. Анна снова стала играть некоторую роль при дворе, но теперь она подписывалась не как «Анна Королева», а как «Анна, мать короля» — то есть, титул ей не был возвращён. Да она и сама вряд ли к этому стремилась.

Анна на троне, изображение одиннадцатого века, то есть эпохи, когда жила Анна.

След Анны

Для французов русская княжна — до сих пор легендарная королева, наверное, трудно найти того, кто не знает её имени. С её лёгкой руки Филипп теперь — обычное европейское имя, и немало принцев и королей его носило, включая супруга нынешней британской королевы.

Анна повлияла на моду своего времени. Европейские дамы высоких домов начали массово носить широкие диадемы. А до того диадема пришла на Русь из Византии.

Русская королева до сих пор волнует французских исследователей.

И до Анны охота была любимым развлечением дворянства, но после Анны умение подолгу скакать на лошади и затравить зверя стало особенной доблестью принцесс, королев, графинь и герцогинь. По другому взглянули под влиянием Анны и на вопрос образования благородных девушек. Что уж говорить о влиянии королевы на манеры в высшем свете. До византийской утончённости дело, конечно, не дошло, но королеве охотно подражали, и грубость средневековых французских дам и кавалеров заметно смягчилась.

Благодаря Анне, родившей Генриху сыновей, только появившаяся династия Капетингов существовала и правила во Франции до 1328 года. Сменившая Капетингов династия Валуа тоже происходила напрямую от Анны Ярославны, притом по мужской линии. Её правнук стал католическим святым. Внучка Анны стала предком всех королей Шотландии, да и вообще к Анне возводят свои родословные многие королевские дома Европы. Само имя «Анна» стало популярным среди европейских принцесс и герцогских дочерей только после дочери Ярослава Мудрого.

Самый знаменитый портрет Анна Ярославны.

Источник:

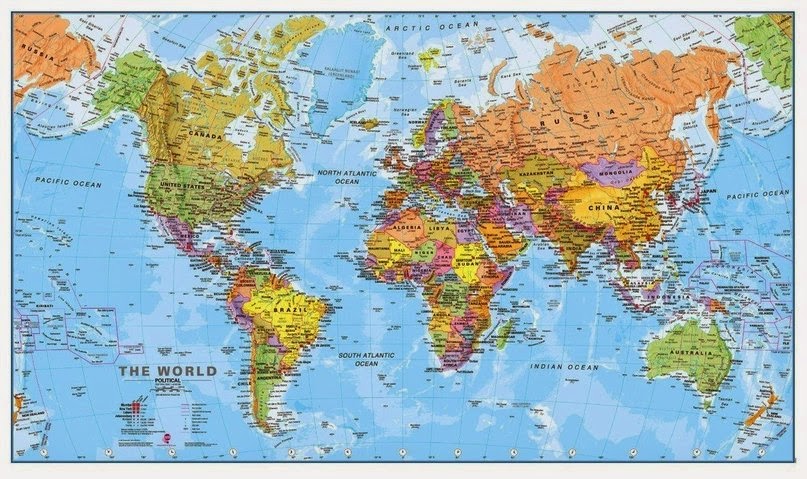

Россия. Вертикальная ось мира проходит через Москву. Обе Америки и Австралия оказываются на периферии мира. Тихий океан не воспринимается как целостное пространство.

Европа. Вертикальная ось мира проходит через Лондон. Экватор смещен в нижнюю половину карты, что делает Африку, Южную Америку и Австралию более мелкими по отношению к Северной Америке и Евразии, чем это есть на самом деле.

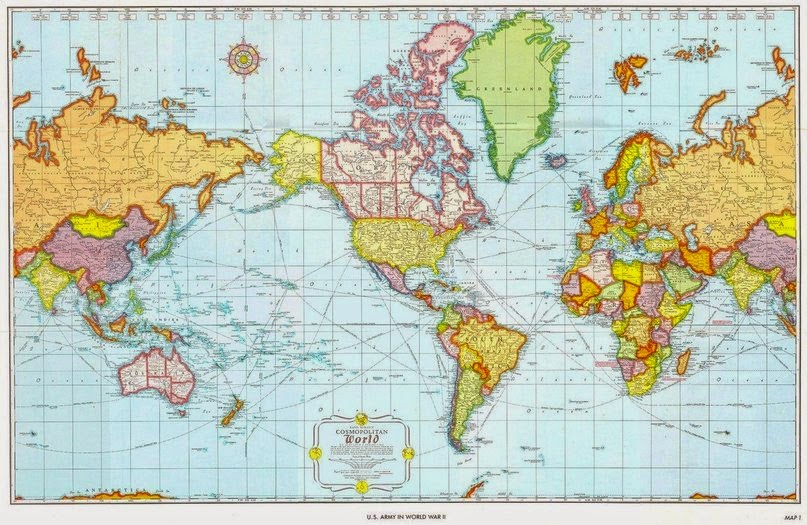

США. Для американца усложняется восприятие России, Индии и Китая: эти страны присутствуют для американца дважды — на западе и на востоке.

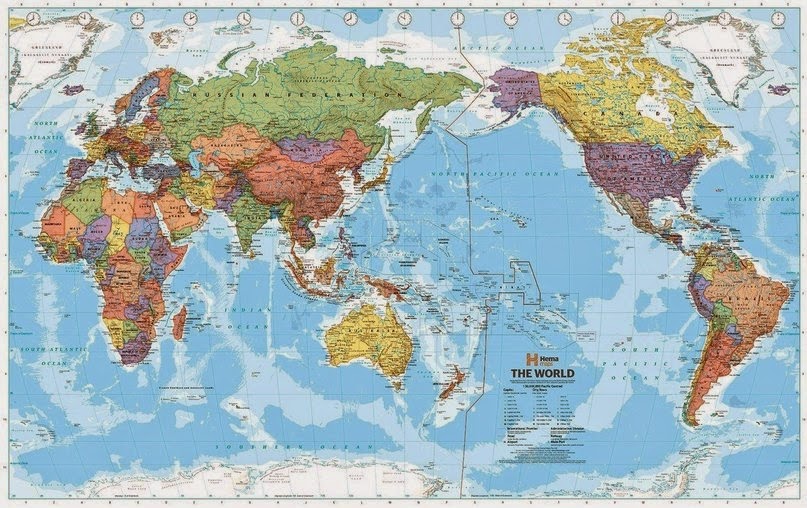

Китай. Китай на своей карте находится на западном берегу Тихого океана. В этот океан имеют выход все континенты, кроме Африки и Европы, которые оказываются, таким образом, на периферии мира.

источник

На Руси издавна опасались сглаза и порчи. Говоря современным языком, речь идет о негативном воздействии на энергетику человека, в результате которого его начинают преследовать болезни и другие неприятности.

Чем отличаются сглаз и порча?

Сглаз и порча – несколько разные вещи. Сглазить человека можно было и нечаянно: например, позавидовав ему, похвалив… О некоторых людях говорили, что они «глазливы», что у них «дурной глаз», и старались держаться от них подальше.

Порча же наводилась намеренно, и часто профессиональными колдунами и ведьмами. Избавиться от сглаза было проще, чем от порчи, иногда он со временем «проходил» сам. А порчу могли и «на смерть» навести.

Симптомы сглаза и порчи

Прежде всего, признаками сглаза или порчи являлись проблемы со здоровьем. Человек начинал быстро уставать, у него нарушался сон… К этому обычно добавлялись разнообразные недуги. Одним из основных показателей наличия порчи для наших предков являлись слезящиеся глаза. Если на коже появлялись порезы и царапины, они заживали очень медленно. У «испорченных» часто заболевали и начинали крошиться зубы, их терзали приступы удушья. Они могли резко набирать вес или худеть, чахнуть. Если больного пытались лечить обычными средствами, это не помогало.

Еще одним тревожным симптомом являлись изменения в поведении. «Испорченный» мог начать злоупотреблять алкоголем. Ухудшались отношения с близкими и вообще с окружающими. Если присутствовала порча «на смерть», то человек замыкался в себе, не хотел никого видеть, ни с кем общаться.

Могла быть наведена порча на бесплодие или «мужскую немощь». Если жертвой была женщина, она не могла забеременеть. У мужчины могли возникнуть проблемы с потенцией.

Бывало и так, что порча наводилась на удачу и финансы. В таких случаях человека начинали преследовать денежные убытки, потери имущества. Дом со всем добром мог сгореть, жертва могла подвергнуться ограблению (и не один раз), оказаться в долговой яме.

Характерной особенностью «порченых» являлось то, что они не могли зайти в храм, испытывали страх при виде икон. Иногда «порченый» срывал с себя крест, начинал испытывать неприязнь к любым религиозным атрибутам.

Маленькие дети, подвергнутые сглазу или порче, обычно начинали вести себя беспокойно, капризничать, постоянно плакать, нередко это сопровождалось жаром и потерей в весе.

Обряды для выявления магических воздействий

Существовали и специальные магические обряды для выявления негативных воздействий. Например, брали емкость с прохладной водой и пчелиный воск. Воск растапливали в другой емкости на огне и несколько минут водили над макушкой того, на ком, как предполагалось, есть сглаз или порча. После этого воск тоненькой струйкой выливали в воду и ждали, пока он не застынет. Если форма получалась достаточно гладкой и однотонной, разве что с небольшими неровностями, то все было в порядке. Если же на ней было много шишек и бугорков, то магическое воздействие присутствовало. Большой нарост на воске обозначал родовое проклятие, а края, которые выглядели рваными и как бы покусанными, указывали на то, что наведена порча на судьбу.

Ставили на стол три церковные свечи, зажигали их и читали молитву Богородице, затем трижды крестились. Если свечи продолжали гореть ровно – все в порядке, начинали коптеть, шипеть или тухнуть – есть сглаз или порча.

Самым распространенным способом был такой: брали емкость с водой и свежее куриное яйцо. В левую руку брали яйцо, в правую – нож (если человек левша, то наоборот), и аккуратно разбивали яйцо, так, чтобы содержимое скорлупы оказалось в воде. Потом емкость с водой ставили себе на темя. Держали так две-три минуты и затем смотрели, что в воде. Если она оставалась чистой и прозрачной, а белок и желток выглядели ровными, нетронутыми – порча отсутствовала. Если желток лежал, а от белка вверх тянулись полоски – то налицо колдовское воздействие. Если же белок пузырился – то порча была очень сильной. Если на полосках виднелись черные точки или в желтке были красные прожилки – порча наведена опытным колдуном, использовавшим могильную землю, и снять ее нелегко.

Выявить порчу можно было и с помощью золота. Брали золотое кольцо (только нельзя было брать свое собственное, которое все время носилось на руке). Далее им медленно проводили по щеке или руке. Если на коже остался темный след – порча есть.

Чтобы снять порчу или сглаз, существовала масса «народных» средств. Но чаще все-таки обращались к сведущим людям – знахарям и колдунам, которые проводили специальные ритуалы.

источник

Жаргонное слово «мусор», обозначающее милиционера, чаще используется в уголовной среде и имеет негативно-уничижительную окраску. Из-за своей популярности уже несколько десятилетий назад оно вошло и в лексикон законопослушных граждан, никакого отношения не имеющих к преступному миру, тюрьме или воровским «понятиям».

«Мусором» милиционера могут называть только за глаза, поскольку сейчас это жаргонное словечко является прямым оскорблением представителя закона.

Российская версия происхождения слова

Слово «мусор», использующееся как пренебрежительное наименование милиционера, не всегда было оскорблением. Оно возникло еще в дореволюционной России и являлось всего лишь аббревиатурой сыскной полиции Москвы: Московский Уголовный Сыск — МУС. Полицейские даже представлялись «МУСор Иванов» или «МУСор Сидоров». Ничего оскорбительного в этих словах не было.

Сыскное отделение в Москве существовало с 1866-го вплоть до самой революции. Служащие этого учреждения занимались поиском пропавших, раскрытием убийств, похищений и других уголовных преступлений. После 1917-го МУС был расформирован. Его место заняла новая организация — Московский Уголовный Розыск. Более известна аббревиатура этого названия — МУР. Несмотря на смену наименований и личного состава на слуху у граждан все еще оставались слова «МУС» и «МУСор».

Во время разгула преступности в постреволюционный период слово «мусор» стало означать ищейку, подлого человека, способного пойти на любую низость, чтобы выслужиться перед начальством и получить повышение по службе. Закреплению этого значения сильно поспособствовала полная фонетическая идентичность со словом «мусор», которое используется для обозначения бытовых отходов, грязи, сора.

Блатная феня — родом из Одессы

Исследователи русского языка давно установили, что огромный пласт жаргонной лексики сформировался в среде мошенников и воров еврейского происхождения из Одессы. Именно в этом городе России (а позднее и Советского Союза) существовали многочисленные преступные группировки, основную часть которых составляли представители еврейского народа.

Вполне естественно, что все эти люди часто употребляли в своей обычной разговорной речи много слов из родного языка. Со временем все эти колоритные словечки так прижились, что легли в основу воровского жаргона, или «блатной фени». Такие слова, как «фраер», «шмон», «ништяк» и «бугор», происходят из идиша и иврита.

То же самое касается и понятия «мусор». Оно образовано от древнееврейского слова «мосер», или «мосэр» (muser). Последнее буквально означало доносчика, человека, который кляузничал властям на своих соседей и знакомых. Поскольку в российской полиции, а затем и милиции часто пользовались услугами доносчиков (стукачей), то и слово muser быстро стало соотноситься именно с этой средой и самими представителями власти.

Популярный синоним слова «мусор»

Еще одним оскорбительным наименованием представителя милиции стало слово «мент». Оно является синонимом слова «мусор», но происходит из польского языка. В Польше тюремные надзиратели носили специальные плотные плащ-палатки, которые назывались «ментиками». Постепенно это слово стало применяться к самим людям, их носившим, и было позаимствовано русской воровской средой.

Тюремный сленг исключительно обширен. Он включает много уничижительных наименований представителей власти в погонах, которых любой преступник считал (и считает до сих пор) своими главными врагами. «Менты» и «мусора» — лишь самые известные из них. За многие десятилетия некой романтизации преступного мира эти слова прочно вошли в лексикон основной части населения многомиллионной страны.

В понедельник, 16 марта, исполняется ровно год с момента проведения референдума о статусе Крыма и Севастополя.В ходе плебисцита 96,77% избирателей Крыма и 95,6% избирателей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ, явка составила высокие 83,01% и 89,5% соответственно. Через два дня президент России Владимир Путин, председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов, глава совета министров Крыма Сергей Аксёнов и «народный мэр» Севастополя Алексей Чалый подписали договор о включении Крыма и Севастополя в состав России.

В Гражданской войне наряду с мужчинами принимали участие и женщины. Одни становились революционными комиссарами, другие – настоящими фуриями, кровожадными атаманшами. Но деятельность и тех, и других была связана с насилием.

Анна Черепанова

Анна Чемякина вышла замуж за купца Андриана Черепанова из села Верхоленск под Иркутском. После революции у Черепановых отобрали все добро, вдобавок красноармейцы казнили братьев Анны. Вскоре в окрестностях появилась банда, главарем которой числился Андриан Черепанов, но на самом деле всем заправляла Анна.

Бандиты грабили мирное население, рубили головы большевикам и красноармейцам. Анна не только отдавала приказы, но и принимала самое активное участие в разбоях и убийствах. Жестокость Черепановой и ее подручных просто ужасала. Например, жертву могли привязать к хвосту лошади и так тащить несколько километров по земле, а потом порубить шашками на куски.

Набеги прекратились лишь в середине 20-х. Известно, что Андриан умер в 1936 году, а Анна дожила до глубокой старости. За свои преступления они так и не ответили.

Розалия Землячка

Розалия Залкинд (Самойлова) родилась 20 марта (1 апреля) 1876 года в семье купца первой гильдии Самуила Марковича Залкинда. С 17 лет она занималась революционной деятельностью.

С ноября 1920 года по январь 1921 года Землячка (таков был ее революционный псевдоним) занимала пост ответственного секретаря Крымского обкома РКП(б) и вместе с такими революционерами, как Бела Кун и Георгий Пятаков, отдавала распоряжения о массовых расстрелах жителей полуострова и пленных офицеров врангелевской армии.

По разным данным, жертвами крымского террора стали от 20 000 до 120 000 человек. Под раздачу попали не только бывшие врангелевцы, но и мирные жители, которых только подозревали в лояльности белогвардейцам и старому режиму.

Ревекка Майзель-Пластинина

Ревекка Акибовна Майзель родилась в 1886 году в Гродно в семье присяжного поверенного. В 1904 году стала членом РСДРП. До февраля 1917 года вела партийную работу в эмиграции, затем вместе с мужем Н. Ф. Пластининым переехала в Шенкурск. В январе 1918 года Майзель-Пластинина была избрана секретарем исполкома Шенкурского совета, а в июне 1918 года стала членом и секретарем Архангельского губисполкома.

С января 1918 года по июнь 1920 года товарищ Майзель собственноручно пытала, избивала и расстреливала людей. Так, в Архангельске ею были расстреляны 87 офицеров и 40 гражданских лиц, обвиненных в контрреволюционной деятельности. Также по ее приказу была затоплена баржа с 500 беженцами и солдатами армии Миллера, учинена расправа над монахами в Соловецком монастыре.

Мария Никифорова

Мария Григорьевна Никифорова родилась примерно в 1885 году в Александровске (ныне – Запорожье) в семье русского офицера. Молодость ее была бурной: участие в террористических актах анархистов, сибирская каторга, побег за границу, военная школа в Париже.

После Февральской революции Маруся (теперь ее знали под этим псевдонимом) вернулась в родной Александровск. Вскоре она встретилась с Нестором Махно, затем стала сотрудничать с большевиками, в частности, возглавляемый ею отряд Черной гвардии в декабре 1917-го помогал захватить власть в Харькове. Получив от большевиков денежные средства, Маруся сформировала на них Вольную боевую дружину, в основном занимавшуюся экспроприациями собственности как у «буржуев», так и у политических организаций. Грабежи сопровождались расстрелами.

29 июля 1919 года Марусю с мужем – польским анархистом Витольдом Бжостеком — арестовала в Севастополе белогвардейская контрразведка. Их предали суду, обвинив в кровавых расправах и расстрелах, и 3 (16) сентября 1919 года приговорили к смерти через повешение. По другой версии, обоих расстреляли.

Фрума Хайкина

Фрума Ефимовна Хайкина родилась 6 февраля 1897 года в Новозыбкове Черниговской губернии в семье чиновника. В 1917 году она примкнула к революционному движению, а в 1918 году возглавила ЧК в городе Унече на Брянщине, а также стала членом местного ревкома.

Говорят, что стоило Хайкиной заподозрить в ком-то малейшие «контрреволюционные настроения», как она командовала: «Расстрелять!» И приговор тут же приводился в исполнение. Нередко комиссарша занималась расстрелами самолично.

Осенью 1918 года Фрума вышла замуж за легендарного командира большевистского партизанского отряда Николая Щорса. После того как он был убит в бою с петлюровцами, Хайкина уехала в Самару и взяла себе новую фамилию – Ростова. Поскольку она была вдовой героя Гражданской войны, ей выделили квартиру в московском «Доме на набережной» и воздавали всяческие почести.

источник