Блог

Согрей душу, вспоминая лето. Шмель на цветке шиповника

За бортом сугробы, и как приятно в это время года пройтись по летним фотографиям и видеозаписям. Хочу поделиться и с вами некоторыми кадрами. Вот, к примеру, мне удалось заснять, как шмель собирает нектар с цветка шиповника.

До чего же нежна и красива наша природа!

В 1996 году была высока вероятность победы на президентских выборах Геннадия Зюганова. Как бы сложилась жизнь в нашей стране, если бы выиграл главный коммунист России, что ожидало бы нас за этим крутым политическим виражом?

На пороге сенсации

Весь парадокс политической ситуации в 1996 году был в том, что путем демократических выборов к власти могла прийти партия, которая ассоциировалась у граждан с подавлением любых проявлений демократии. Тем не менее разочаровавшийся в либеральных реформах народ готов был голосовать за Зюганова.

Первый тур президентских выборов не выявил победителя, а во втором, по официальным данным, Борис Ельцин вырвался вперед с отрывом примерно в 13% голосов. Правда, многие уверены, что победа тогда должна была достаться именно Зюганову. Ему не повезло, что сработал пресловутый административный ресурс. Вот мы и попробуем представить ситуацию, в которой президентом России стал коммунист.

Смелая программа

Накануне выборов Зюганов посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где, по свидетельству очевидцев, вел себя так, словно уже чувствовал себя хозяином Кремля. Он прекрасно знал результаты опросов, согласно которым примерно треть россиян ностальгировала по советскому прошлому.

Предвыборная кампания коммунистов была весьма смелая и напористая. Они обещали провести национализацию, вернуться к советским жизненным ценностям и отменить Беловежские соглашения. Последнее звучало слишком самонадеянно, так как бывшие союзные республики вряд ли поспешили бы обратно в состав СССР.

Однако в нижней палате парламента коммунисты все же добились принятия документа о признании недействительной той части соглашений, в которых речь шла о прекращении существования Советского Союза.

Журналист Максим Шевченко считает, что коммунисты все-таки не были сторонниками реставрации СССР в прежнем виде. А лидерство Зюганова, по его словам, позволило бы преодолеть тот чудовищный раскол в обществе, который произошел после расстрела Белого дома.

Возвращение в «Совок»

Однако многие полагают, что возврат к СССР после победы Зюганова был неминуем. Политолог Дмитрий Орешкин не сомневается, что Геннадий Андреевич стал бы использовать ресурсы бывшего советского номенклатурного аппарата, чем довел бы страну до еще более глубокого кризиса.

«Пятилетние планы, разрыв с Западом, гонка вооружений, пионерские галстуки, исчезновение продуктов из магазинов и прочие прелести «совка» – это бы нас ждало вскоре после прихода коммунистов к власти, уверяет журналист Алексей Дурново.

Вероятно, Зюганов отменил бы многие ельцинские указы, препятствующие деятельности Компартии, и вернул бы горкомы, райкомы и обкомы. Затем бы последовал новый передел собственности, названный национализацией. Олигархов бы убрали, вынудив спешно ретироваться за границу. Однако на их смену пришла бы партийная элита – ведь свято место пусто не бывает.

В январском выпуске программы «Куклы» за 1996 год была показана воображаемая картина нашей страны при президенте Зюганове: Россия, 2000 год, банкир Геращенко тщетно выискивает рыбу на пустых прилавках, Явлинский и Гайдар пилят лес, Лужков готовится взорвать Храм Христа Спасителя, приговаривая: «Народу нужен бассейн»…

Без амбиций

Сегодня Зюганов многими воспринимается, как «карманный оппозиционер». А мог ли он быть в случае победы более решительным и жестким? Экс-глава МВД Анатолий Куликов называет Зюганова человеком «неконфликтным и не очень амбициозным». «Уже около четверти века Зюганов возглавляет Компартию, но мы ни разу не видели, чтобы он пытался всерьез претендовать на власть. Говорит библейские истины, принимает в пионеры», – констатирует Куликов.

Абсолютно все видели, в каком состоянии находилась страна – задержки зарплат, повышение цен, акции протеста. Многие понимали, что по мановению волшебной палочки жизнь не наладится. Вероятно, и сам Зюганов как достаточно трезво мыслящий политик не рассчитывал, что его президентство кардинально и быстро изменит ситуацию. Скорее всего, его действия были бы взвешенными и острожными, так как любой промах грозил бы ему и его партии серьезными последствиями.

Хорошо знающий Зюганова юрист Михаил Федотов считает, что Геннадий Андреевич попытался бы возродить советские порядки, но в условиях рынка и относительной демократизации политической системы. Однако рано или поздно он бы понял, что это невозможно, и сдал бы свои позиции, уверен Федотов.

Переход к диктатуре

Некоторые российские политики эпохи 1990-х высказывают предположение, что если бы Зюганов стал главой государства, то в стране мог быть введен режим чрезвычайного положения. Но инициатором его был бы не лидер коммунистов, а еще действующий президент Борис Ельцин. Ведь до инаугурации нового президента прежний остается у власти.

Подобный сценарий развития событий, скорее всего, сопровождался бы полным запретом Компартии (об этом своем намерении Ельцин неоднократно заявлял в узком кругу) и переходом к жесткой диктатуре. Как утверждают некоторые источники, беспроигрышный, хотя и не совсем конституционный, вариант сохранения власти был предложен Ельцину силовиками: в стране вводится ЧП, результаты выборов аннулируются, а полномочия действующего президента продлеваются на неопределенный срок.

Реализовывать такой план было кому. Накануне второго тура выборов о поддержке Ельцина заявил генерал Александр Лебедь, занявший в первом туре третье место. Лебедь всегда высказывался о применении максимально жестких мер. Так, проблему уличной преступности генерал предлагал решать вводом в города военных частей и постоянным патрулированием.

Но чем мог закончиться процесс насильственного сохранения власти? Вероятно, баррикадами на улицах или даже гражданским конфликтом. Фактически Ельцину предлагали возродить ГКЧП, а мы прекрасно помним к чему это привело в 1991-м. Полномасштабные военные действия в ядерной державе – это путь к настоящей катастрофе.

источник

По статистике, у подавляющего большинства жителей нашей планеты ведущей рукой является правая. И только 15% людей леворукие. Сегодня данная особенность не считается отклонением. А вот в СССР до середины 1980-х годов школьникам запрещали пользоваться левой рукой при письме.

Методы борьбы с леворукостью в СССР

Для того, чтобы отучить левшу от, как считалось тогда, «вредной» привычки в советских школах использовали самые разнообразные методы. Чаще всего на время урока левую руку ребенка привязывали к сиденью парты или к туловищу. В таком положении левша даже неосознанно не мог воспользоваться запрещенной рукой.

Многие левши, обучавшиеся в школах в советский период, жалуются на жесткое обращение к ним со стороны учителей. Дело в том, что при использовании левой руки педагоги нередко били по ней линейкой или указкой, заставляя тем самым «неправильных» школьников взять ручку в правую кисть.

Некоторые родители поддерживали идею перевоспитания левшей в правшей, поэтому во время выполнения домашних заданий заставляли своих детей надевать на левую руку варежку или попросту перебинтовывали пальцы.

В чем смысл?

Главной причиной, по которой левши подвергались переучиванию, являлся тот факт, что все вещи в мире (дверные ручки, хозяйственные инструменты и т.п.) были сделаны исключительно для праворуких. Поэтому тем, у кого ведущей рукой была левая, приходилось нелегко, даже несмотря на то, что большинство левшей все-таки приспосабливались к окружающей обстановке.

Кроме того в связи с тем, что более 80% людей являлись правшами, леворукость в те годы воспринималась, как своеобразная патология, требующая непременной коррекции.

Однако многие эксперты предполагают, что изначально причиной введения подобной коррекции послужили письменные принадлежности. Дело в том, что до 70-х годов ХХ века в школах пользовались чернильными ручками. А левши, исходя из особенностей расположения руки при письме, обычно ведут кисть вслед за текстом. Чернила сохли долго, поэтому все написанное тут же размазывалось по бумаге.

Свободу левшам!

Несколько лет исследований и наблюдений за левшами выявили негативное влияние их переобучения на психику. Ведь ведущее полушарие мозга, коим у правшей является левое, а у левшей – правое, искусственно переделать невозможно. Именно поэтому вследствие переучивания у леворуких детей зачастую наблюдались всевозможные нарушения: неврозы, тики, заикание, головные боли, снижение аппетита, расстройства сна.

В связи с результатами данных изысканий в 1986 году в СССР отменили необходимость переучивания левшей.

источник

Самоназвание нашего народа – «русские» по-своему уникально: все остальные народы в самоназвании идентифицируют себя как «люди», и только русские не мыслят себя без своего рода и отечества и слово «русский» означает принадлежность к народу и к русской земле; по мнению лингвистов это название произошло от традиции называть все народы мира двусоставными словосочетаниями – «русские люди», «польские люди», «татарские люди», например, словосочетание «русские люди» 35 раз встречается в Соборном уложении 1649 года.

Но мог ли русский народ называться иначе? Мог, история сохранила множество названий, которые в разные периоды времени закреплялись за русскими, но при этом по каким-то причинам не прижились и канули в лету.

Словене

Иакимовская новгородская летопись, известная по пересказу российский историком Татщиевым, прямо говорит о том, что в стародавние времена русские именовали себя славенами и возводили свой род к библейскому герою Иафету, сыну Ноя. «О князех руских старобытных Нестор монах не добре сведем бе, что ся деяло у нас славен во Новеграде…» О названии «славене» в летописи сказано прямо: они прозывались так от имени старшего из двух князей Славена (младшего звали Скифом), которые много воевали и покорили себе земли от Черного моря до Дуная. Справедливости ради надо сказать, что в этой же летописи автор говорит еще о двух союзных народах — руси (русь) и чуди (чудь), вскользь упоминает полян и горян. То есть названия — славене и чудь в те годы вполне могли дать название формирующемуся русскому народу, но этого не произошло.

Русь или рус

Вместо этого в обиход вошел этноним «русь» (рѹсь), который на долгое время стал не только самоназванием людей, но и названием государства и употреблялся вплоть до XVI века. Происхождение этого названия доктор филологии Кирилл Максимович связывает с праславянским словом roud-s-ь (rъd-/*roud-/*rуd-), которое значит красный, красивый, а советский славист Валентин Седов считает, что название «русь» может иметь два варианта происхождения: оно связано с древнегерманским словом rods – что значит гребцы, мореходы; либо с индо-иранским словом ruxs/roxs — «светлый», что указывает на цвет кожи русских. Любопытно, что арабские историки называют страну Rusiya, а народ – rus уже в IX веке; это же название – Russia, Ruscia входит в оборот в европейских источниках X века, однако вплоть до XV века русские летописи называют страну Русской землею, а людей — русами, правда, входит в оборот и иное название – русины.

Русины

Слово русин (он – рѹсинъ, она – рѹска) в первый раз встречается в договоре русских с греками в X веке; этим словом обозначают одного представителя русского народа. Название это пошло от народа русины, который до сих пор живет на территории западной Украины, и который, по-видимому, на какое-то время стал знатной верхушкой молодого государства. В летописях русинами называют православных славян, которые живут в северо-восточных княжествах Руси, а так же на землях Польши и Литвы, но название вскоре распространяется на всех, живущих в Русской земле. Этот этноним до XVIII века сохраняется в польском языке, болгары называют русских русинами вплоть до XX века, в XV веке название встречается в «Хождениях за три моря» купца Афанасия Никитина, который пишет: «А в том в Чюнерѣ ханъ у меня взял жеребца, а увѣдал, что яз не бесерменянин — русинъ», а в XVI веке автор «Сказания о Mамаевом побоище» пишет, что «един русинъ сто поганых гонит», так что название это вполне могло закрепиться за русским народом.

Наравне с русином русский человек мог назвать себя русаком. Служивший Лже-Дмитрию французский наёмник Жак Мержерет писал, что русские сами себя называют русаками (Russac).

Росы, россы, россияне

Форма названия «рос», «росс» на Руси долго была неизвестна, хотя у греков она употреблялась с VII века. Даже само название Россия (Rossia) в первый раз встречается в середине X века в бумагах императора Багрянородного Константина, при этом очевидно, что название страны возникло по аналогии с другими странами, в названии которых присутствует суффикс -ia. Постепенно греческая традиция вытеснила из европейских хроник названия Ruzzia или Ruthenia, во всяком случае, уже в середине XI века русских называют росами (Rhos) в «Бертинских анналах».

В России новая форма «россы» и прилагательное «российский» возникает в XVI—XVII веках под влиянием греческой литературы и сначала имеет только книжное употребление, причем для распространения названия много делают писатели и поэты, которые ориентируются на европейские образцы литературы. В это же время возникает теория о происхождении русских от древнего скифского племени роксоланов (россланов), которое поддерживает даже Ломоносов. От россов возникают этнонимы «россияне», «российцы» и даже «российщики», – которые обозначают именно русский народ. Отсюда же происходит и этноним «великороссы» – русские, проживающие в центре России и имеющие здесь давние корни в противоположность малороссам, живущим на окраинах государства.

Руские

Именно так с одной буквой «с» по мнению этногафа Владимира Даля должно писаться и звучать название народа. Даль считал, что сдвоенное «с» в слове русский появилось в результате влияния латинского написания, а значит, чуждо народу и неправильно. В доказательство этого, он приводил выдержки из летописей: например, в «Повести временных лет» встречается «Поход руси на Царьград», есть и такие строки: «И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег: Да будет это мать городам руским».

Однако ему возражают современные лингвисты, которые указывают на двоякое написание названия народа в литературных источниках: «руские» и «русЬские», а появление сдвоенной «с» объясняют падением (исчезновением) редуцированных (слабых) гласных, по которому слово «русЬские» превращается со временем в «русские» по аналогии со словами «татарьскии»или «печерьскии» – татарские и печерские.

источник

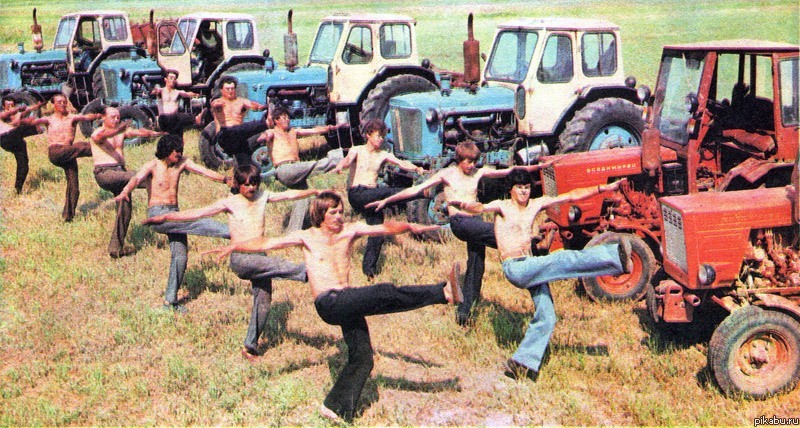

В СССР был настоящий культ спорта. Во дворах дворовые атлеты крутили

на турниках, в квартирах женщины осваивали аэробику по телевизору, а на заводах была производственная гимнастика.

Воркаут по-советски

Образ советского гражданина был неразрывно связан со спортом. Спорт был в каждом дворе, в каждом доме, спорт выживал в подвалах и процветал на спортплощадках.

В СССР почти в каждом дворе была «хоккейная коробка», которая летом превращалась в футбольное поле, да и турники с брусьями были почти на каждом шагу.

С другой стороны, приверженцам культуризма, или как он тогда назывался, атлетизма, приходилось взламывать подвалы домов и обустраивать там подпольные «качалки».

На поверхности идеологически правильные спортсмены подтягивались на турнике, качали пресс на шведской стенке. А в подвалах, самодельными штангами, гантелями и прочими тренажерами, сделанными из всего, что попадалось по руку, «качались» первые советские культуристы.

Так или иначе, спорт был неотъемлемой частью сознания советского гражданина. Это объяснялось широкой пропагандой советского союза. Призывающие заниматься спортом плакаты, смотрели на работников, занимающихся производственной гимнастикой, день начинался с радиопрограммы «Утренняя зарядка», а школьников заставляли сдавать нормы ГТО. Да и вообще, что ты за мужик если «солнышко» на турнике крутануть не можешь.

Производственная гимнастика — «Пятиминутка бодрости»

Производственная гимнастика, как и многое в СССР, было добровольно-принудительным занятием. Всех рабочих, от доярок до сварщиков, под команды, доносившиеся из радиоприемника, заставляли приседать и бегать на месте.

«Пятиминутка бодрости» убивала сразу несколько зайцев. Во-первых, люди становились здоровее и выносливее. Во-вторых, если давать работникам размяться, то и брака будет меньше. Ну и конечно же, как говорил Сталин «необходимо вырастить новое поколение рабочих способных защитить страну грудью от покушений со стороны врагов»

После издания в 1956 году, постановления Президиума ВЦСПС «Об организации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях», спортом занимались все, вне зависимости от желания.

Подошли к вопросу серьезно. Врачи исследовали помещения на пригодность к гимнастике – изучали уровень загазованности и исправность вентиляции, формировались методические советы по производственной гимнастике, а активная часть рабочих выпускала стенбюллетени.

Перед обедом или в конце смены в течение 5-10 минут на каждом предприятии проводилась гимнастика. Рабочие, не отходя от станка, под чутким руководством общественных инструкторов выполняли физические упражнения.

Власть на местах тоже не осталась в стороне. Вот, что говорится в секретной инструкции по проведению производственной гимнастики в Яузском радиотехническом институте: «Во избежание обрушения лепнины вместо упражнения «бег на месте» выполнять упражнение «бег на месте» без участия ног».

В середине 80-х производственная гимнастика сошла не нет, с одной стороны, сверху стали смотреть сквозь пальцы, с другой, она выглядела устаревшей после выхода на телеэкраны ритмической гимнастики

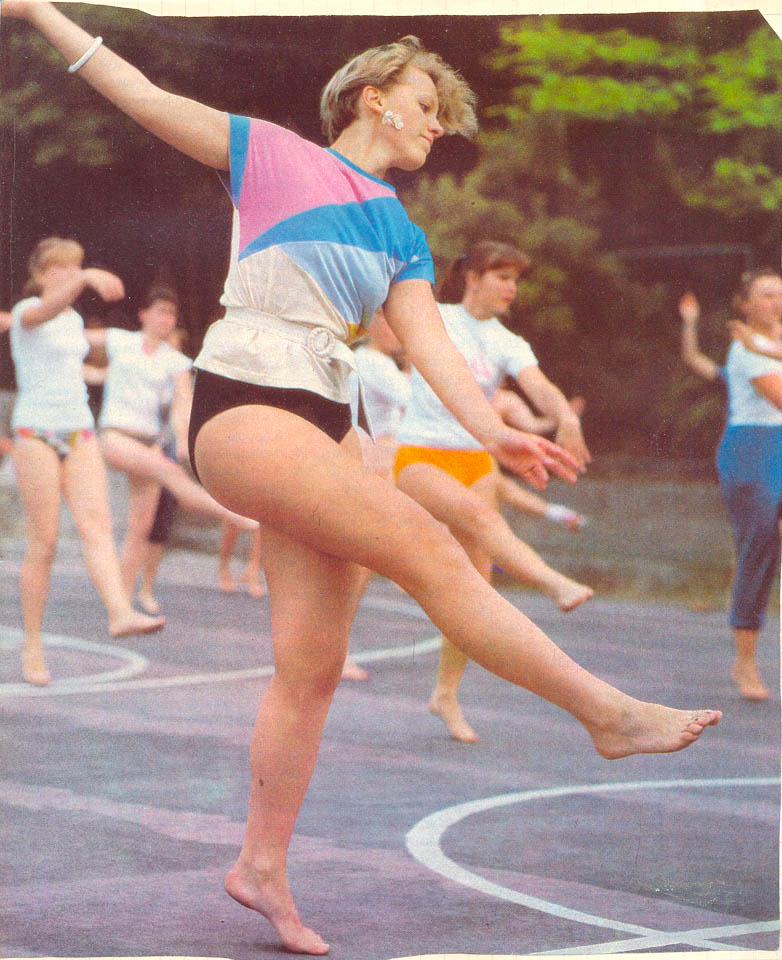

Ритмическая гимнастика, или советская аэробика

Впервые ритмическая гимнастика появилась на телеэкране в 1984 году, и по словам Александра Иваницкого, главреда Главной редакции спортивных программ ЦТ, она «с треском провалилась». Советский гражданин не был готов к переменам. В течение полувека в одно и то же время один и тот же голос проводил зарядку для народа, и народ был доволен. Первый выпуск был встречен шквалом гневных писем от пенсионеров с обвинениями в «кривлянии» и подражании Западу.

Но чуть позже создатели этой передачи наткнулись на видеокассету с записью уроков, которые вела знаменитая американская актриса Джейн Фонда. Они вдруг поняли, что буквально недавно показывали в эфире практически то же самое.

Переориентировавшись на женскую аудиторию и сменив время вещания, программа вновь вернулась на телеэкраны. Стоит сказать, что советская передача имела сильнейшую методическую базу. Разработкой программы занимались профессионалы из ВНИИФК (Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры), а вели передачу заслуженные советские спортсмены.

И ритмическая гимнастика, которую все чаще называли на западный манер аэробикой, захлестнула страну. Красавицы под ритмичную музыку призывали повторять за ними движения. Сразу вырос спрос на гимнастические купальники, неоновые лосины и шерстяные гетры. Причем последние вошли и в повседневную моду, их носили всегда и везде.

Музыка, которая звучала в выпусках, по стилю была близка с синти-поп. Компания «Мелодия» в 1984 году выпустила пластинку «Ритмическая гимнастика» с музыкой и голосом диктора, который руководил процессом. Популярность аэробики подтолкнула группу «Дисплей» записать культовую песню «Радость движения».

Позже Ритмическая гимнастика сошла на нет, сменившись другими видами аэробики.

Хулахуп

На волне активных занятий спортом в СССР выпускалось много спортивных снарядов для занятий дома, даже сейчас многие могут найти у себя в гараже диск здоровья «Грация» или металлический обруч хулахуп.

Идеологически правильное название его — обруч, именно так его называли дикторы спортивных мероприятий. В 60-е годы все повально крутили обруч. Особенно широкое распространение он получил после выхода фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен». После сцены, где героиня фильма ловко крутит хулахуп, металлическое кольцо стало мечтой каждой советской девочки.

Название пришло из английского языка, Hula – гавайский танец, в основе которого лежит покачивание бедер, и hoop – обруч.

Хулахуп крутили везде: на представлениях в цирке, дома перед телевизором и в городских дворах. Женщины видели в железном обруче решение всех проблем, связанных с фигурой. Появились пластиковые версии хулахупа, и даже с рифленой внутренней стороной. Но некоторые поговаривали, что обруч расшатывает кости и приводит к болезням почек.

Со временем металлический круг перекочевал на балкон или за шкаф, а особо умелые переделали его в телевизионную антенну.

«Грация»

Еще один спортивный тренажер, который предназначался для коррекции фигуры, – диск здоровья, он же «Грация». Он состоял из двух дисков, которые закреплялись на одной оси и могли крутиться относительно друг друга.

Женщины крутились вполоборота, стоя на диске. Дети садились на диск и раскручивали друг друга, пока голова не закружится. А самый оригинальный способ применения нашли мужчины: они ставили телевизор на этот диск и могли спокойно поворачивать его экраном в любую сторону.

Гимнастический ролик

Как и в случае с обручем и хулахупом, гимнастический ролик обрел популярность среди женского населения. Мужчины больше занимались на улице, в городах было множество уличных тренажеров, турников, гимнастических колец. Женщины же, урвав минутку между домашними делами, занимались дома. Правда, освоить ролик могли только подготовленные люди, мало кто мог осилить хотя бы 10 повторений.

Эспандер

Исключительно мужской тренажер – эспандер, их в советское время было несколько видов. Во-первых, это кистевой эспандер, который сжимали все представители мужского пола. Они тоже были разных видов, самым распространенным был обычный резиновый «бублик» черного или синего цвета.

Его каждое поколение использовало по своему. Взрослые мужики разминали руки за рулем, стоя на светофоре, или тренировались дома, задумчиво глядя в телевизор. Молодежь, а особенно спортсмены, сжимали резиновый «бублик» повсеместно: должны же девушки видеть, какие они спортивные. А вот мальчики, устав от сжиманий эспандера на силу, понимали, что им вполне можно и футбол в школьном коридоре погонять.

Кистевые эспандеры были разные – упомянутый ранее резиновый, пластиковый и даже металлический. Встречались и гибриды – 1-2 килограммовые гантели, разделенные посередине пружинами, этакие гантели-эспандеры.

Во-вторых, эспандеры были растяжные, тут основными пользователями были мужчины постарше. Те кто помоложе ходили в секции, а вот более взрослое поколение занималось дома или во дворе. В спортивных «трениках» и заправленной в них майкой мужчины растягивали снаряд, чередуя подходы за спиной и перед грудью.

Эспандер – вещь опасная, может из рук вырваться и кого-нибудь из домочадцев покалечить, да и от детей надо было хранить подальше. Но самое неприятное, что пружины, как адский эпилятор, рвали волосы на шее и затылке у спортсменов.

источник

Во время Второй мировой войны в плену у красноармейцев находились более трех миллионов немецких солдат. Помимо принудительной работы во всех отраслях экономики они успевали заниматься самообразованием.

Некоторые пытались приобщиться к русской культуре через язык.

Когда делать нечего

«Я посетил одного крестьянина, – писал один из немецких солдат. – Из языка не понятно ни слова, кроме «Сталин», «коммунист», «большевик». Большее количество слов знали военнопленные, которые перенимали русскую речь у красноармейцев.

Положение попавших в плен определялось не Женевской конвенцией, которую не подписал Советский Союз, а особым постановлением Совнаркома, изданным в 1941 году. Согласно нему рядовой и унтер-офицерский состав может привлекаться к лагерной, промышленной или сельскохозяйственной работе. Офицеры трудились только по собственному согласию, поэтому не могли упустить возможности увеличить продолжительность своего свободного времени. Часто предметом изучения немецких пленных становились русские слова.

Способы постижения русской лексики

Стефан Карнер в своей книге «Архипелаг ГУПВИ» пишет, что лагерное начальство неодобрительно относилось к стремлению немцев понимать русскую речь. Администрация боялась того, что знание языка позволит военнопленным сбежать. Однако основные трудности заключались в недостатке принадлежностей. Вместо бумаги использовали дощечки из дерева, учебников и пособий не было, поэтому пленные солдаты пытались структурировать непонятную им речь с помощью разговоров с местными жителями и подслушивания за красноармейцами.

Популярностью пользовались лекции и доклады по различным темам, особенно по конкретным профессиям. Молодые военнопленные могли и язык «подтянуть» и определиться с будущем. «Советский офицер Парфинов прочитал пленным лекцию о состоянии Красной Армии и перспективах ее развития», – вспоминал писатель Рюле Отто в мемуарах «Исцеление в Елабуге».

Бывший солдат Йозеф Хендрикс смог усвоить русские слова после того, как сохранил свои наручные часы. В Красногорске советский лейтенант узнал, что немец прячет их от окружающих. Вскоре пленному выдали справку, которая закрепляла часы за Йозефом как личную собственность. Быстро осваивать русский язык стало возможным благодаря частым разговорам с советскими людьми. Разговоры всегда начинались так: «Который час?»

На предприятиях пленные немцы слышали из уст красноармейцев рабочую лексику и постепенно овладевали русским языком. «Неплохо на нём разговаривали и писали», – утверждает военный историк Борис Хавкин. До последнего не понимали военнопленные слово «халтура». Также немецкие военнопленные отлично были знакомы с русской матерной лексикой.

Русский специфический лай

В изучении русского языка трудным было произношение, поэтому фразы немцев были наполнены исковерканными словами. «Кушай, Иван, много… работай много… Кранке Германия отправляйся. Кедайняй капут. Вор – плохой зольдат. Вор много стреляй пах-пах…», – говорил герой Виктора Курочкина в сборнике «На войне как на войне». Нередко в разговорах смешивалась русская и немецкая лексика. Первая воспринималась фашистами как неестественная, режущая слух, которая воспринималась «отрывистой, похожей на лай лагерных овчарок, немецкой речью» (из книги «Концентрация смерти» Максима Шахова).

Военнопленных немцев красноармейцы, можно сказать, учили русским словам опосредованно. Фашисты слушали разговоры советских солдат, запоминали их, а потом делились новостями про войну с другими через ограду бараков.

источник

Советские исламские батальоны особого назначения до сих пор считается уникальными военными соединениями, в которых мусульмане из азиатских республик СССР геройски воевали со своими единоверцами.

По образцу иранских военных

18 марта 1979 года 1-й Генеральный секретарь ЦК НДПА Нур Мохаммад Тараки позвонил председателю Совета Министров СССР Алексею Косыгину и попросил прислать солдат, коренных жителей азиатских республик СССР, для уничтожения четырехтысячного отряда переодетых в гражданскую одежду иранских военнослужащих, которые проникли в город Герат.

«Хотим, чтобы к нам послали таджиков, узбеков, туркменов, для того чтобы они могли водить танки, так как все эти народности имеются в Афганистане, — убеждал афганский лидер советского премьера. — Пусть наденут афганскую одежду, афганские значки, и никто их не узнает. Это очень легкая работа, по нашему мнению. По опыту Ирана и Пакистана видно, что эту работу легко делать. Они дают образец».

Несмотря на то, что Косыгин выразил сомнение по поводу этого предложения, 26 апреля 1979 года Генштаб Минобороны СССР издал специальную директиву № 314/2/0061 о формировании отряда особого назначения ГРУ, впоследствии получившего название мусульманского батальона.

Советская идентичность

Военный американский эксперт Джези Хоу (JIAYI ZHOU) посвятил советскому мусульманскому батальону специальную книгу, начав её с того, что он стоя рукоплескал национальной политики в СССР, когда изучил архивные материалы, касательно этого подразделения. Интересно, что исследования, проведенные им, финансировались RAND Corporation, которая считается «фабрикой мысли» американских стратегов.

«В СССР появилась уникальная советская идентичность, которую нельзя объяснить традиционными ценностями – национальными или религиозными», — пишет Джези Хоу. По его словам, 538 человек под командованием майора Хабибджана Холбаева были объедены идеей своей социалистической миссии в Афганистане. Это был 154 отдельный отряд специального назначения ГРУ, состоящий исключительно из узбеков, таджиков и туркменов. Всего сквозь сито специальной комиссии прошло более пяти тысяч военных.

Типично хорошая подготовка

Подготовка бойцов 154 отряда была достаточно типичной для советской армии – типично хорошей. В присутствии начальника штаба ТУРКВО генерал-лейтенант Кривошеева Г.Ф. летом 1979 года «мусульмане» провели тактические учения «по захвату отдельного здания» и «боев в городе».

В частности, гранатометчики обязаны были поразить мишени по шуму сквозь дымовую завесу. Метко стрелять на бегу и владеть приемами самбо – считалось само собой разумеющимся. Особое внимание уделялось координации рот и взводов посредством радиосвязи, за которую отвечал старший лейтенант Мирсаатов Ю.М.

Писатель Эдуард Беляев, изучивший документы подготовки 154 отряда, а также других бойцов, направляемых в Афганистан, пишет, что стереотипы, появившиеся после выхода в свет фильма «9-я рота», не соответствуют действительности.

Секретная миссия

Несмотря на то, что бойцы «мусульманского батальона» в полной боевой готовности регулярно выезжали на аэродром Тузель (Ташкент) для отправки в Афганистан, вылет всякий раз откладывался. Однако после того, как офицеры начальника афганской президентской гвардии майора Джандада задушили Тараки…Политбюро ЦК КПСС выпустило секретное постановление, в котором было сказано: «… считаем целесообразным направить в Афганистан подготовленный для этих целей специальный отряд ГРУ Генерального штаба общей численностью около 500 человек, в униформе, не раскрывающей его принадлежность к Вооруженным Силам СССР». Для исполнения этого приказа ночью с 9 на 10 декабря 1979 года бойцы 154 отдельного отряда самолетами АН-12 , АН-22, и Ил-76 были доставлены в Афганистан на аэродром Баграм.

Схватка с гвардейцами Амина

27 декабря 1979 года в 19.00 мусульманский батальон ГРУ СССР принял участие в штурме дворца Тадж-Бек,в котором находится Амин. Джези Хоу назвал операцию «Шторм 333» — фантастической, учитывая, что 700 советских военнослужащих, в основном бойцов «мусульманского батальона, разгромили более двух тысяч гвардейцев Амина, находящихся в специально подготовленном для обороны здании. Взводный Турсункулов так пояснил задачу 154 отряда: «Довели кагэбэшников до входа, своим приказал залечь по кругу и огнем прикрывать штурмующих бойцов».

Однако вскоре выяснилось, что штурмовые группы КГБ не могут сломить сопротивление афганцев. Тогда полковник Бояринов позвал на помощь мусбат.

«Мы шли напролом, уничтожая всё живое, что встречалось на нашем пути, — вспоминает участник штурма Шухрат Мирзаев. — Сопротивлявшихся убивали на месте. Тех, кто сдавался, не трогали. Очистили первый этаж. Занимаем второй. Как поршнем выдавливаем аминовцев на третий этаж и в чердачные помещения. Везде — множество трупов афганских военных и гражданских лиц».

Позднее, изучая опыт этого штурма, военные специалисты отметили высокое качество советских бронежилетов, которые не пробивали пули немецких пистолетов-пулемётов МП-5, находящихся на вооружении афганцев.

Под знаменем Ленина

После выполнения этого задания мусбат стал обычным советским отрядом особого назначения, командиром которого был назначен майор Стодеревский. Реальным вторым мусбатом был 177-го отряд спецназа ГРУ под командованием Бориса Тукеновича Керимбаева. Это командир прославился тем, что его назвали личным врагом «Панджшерского льва» Ахмада Шаха Масуда.

Джези Хоу, изучая феномен, мусульманских батальонов СССР, отметил, что без истинного интернационализма, который был в Советском Союзе, вряд ли такие воинские части воевали геройски под знаменами непонятного им Ленина.

источник

Прошло шесть лет с тех пор, как американские власти заявили о ликвидации террориста номер один, однако споры по поводу этого события не утихают. Много вопросов оставляет и способ захоронения бен Ладена.

Избавились быстро

2 мая 2011 года в пакистанском городе Абботтабаде во втором часу ночи по местному времени американским спецназом был убит Усама бен Ладен. Именно его власти США обвиняли в организации террористических атак 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

История с ликвидацией террориста в изложении американских официальных лиц выглядит весьма запутанно. Многие обнародованные ими факты явно противоречат друг другу. Не стали исключением и подробности захоронения главного врага Америки.

По словам Пентагона, тело бен Ладена было доставлено на ближайшую от места ликвидации военно-морскую базу США, где были взяты его образцы ДНК. А дальше из провинции Хайбер-Пахтунхва (Пакистан) на вертолете тело боевика переправили на авианосец «Карл Винсон», базировавшийся в Аравийском море. Приготовления к погребению в море, по словам представителя американских спецслужб, начались уже 3 мая в 01:10 по местному времени и закончились в 02:00. Было сделано несколько снимков убитого. Американский военнослужащий прочитал заранее подготовленные молитвы, которые были переведены на арабский. Затем тело покойного омыли, завернули в белый саван и поместили в мешок. Труп положили на слегка наклоненную доску, и он быстро «съехал» в воды Аравийского моря. Церемония, по свидетельству очевидцев, длилась меньше часа.

В переписке между американскими ведомствами, которую опубликовала служба WikiLeaks, подчеркивалось, что на похоронах бен Ладена не было ни одного рядового. О том, как был похоронен глава «Аль-Каиды», знали лишь несколько офицеров.

Скрыть навечно

После похорон американские власти заявили, что решение не предавать бен Ладена земле, а похоронить в море обусловлено лишь намерением не допустить, чтобы его могила превратилась в место паломничества. Примерно также Барак Обама объяснил решение не публиковать фотографии мертвого террориста. «Это было сделано из соображений национальной безопасности, так как снимки могли быть использованы в качестве инструмента пропаганды», – отметил президент. Некоторые СМИ выдвинули предположение, что военные опасались попыток выкрасть тело бен Ладена: в этом плане море оказалось самым надежным укрытием.

Однако американский спецназовец под псевдонимом Марк Оуэн заявил, что тело экс-главы «Аль-Каиды» сразу отправили на военную базу для осмотра экспертами и в море он захоронен так и не был. Американский журналист Сеймур Херш провел собственное расследование убийства Усамы бен Ладена и сделал ряд любопытных заключений. По его словам, похороны в море, как того якобы требовал мусульманский обычай, всего лишь инсценировка. Ее придумали после того, как стало ясно, что объяснить смерть террориста атакой беспилотника уже не получится. В качестве доказательства своей версии Херш привел свидетельство одного из «морских котиков», согласно которому голову террориста «с несколькими пулевыми отверстиями», а также «некоторые части тела» положили в мешок и сбросили с вертолета в горах Гиндукуш.

В WikiLeaks, ссылаясь на письма сотрудников частной разведывательно-аналитической компании Stratfor, также утверждали, что официальная версия погребения Усамы бен Ладена «может не соответствовать действительности».

Некоторые источники со ссылкой на добытые хакерами документы высказывали мнение, что труп бен Ладена не бросали в море, а прямиком доставили в США. Любопытный момент. Сразу после того, как Обама объявил об уничтожении лидера «Аль-Каиды», вице-президент Stratfor Фред Бертон написал главе компании Джорджу Фридману: «По моим данным, тело уже у нас. Слава богу!» В другом опубликованном послании Бертон указывает, что «тело убитого террориста доставили на борт самолета ЦРУ, который должен переправить его в Институт патологии Вооруженных сил США, расположенный в штате Мэриленд».

Американский информационный телеканал Fox News, опираясь на свои источники, утверждал, что тело бен Ладена какое-то время находилось под охраной на американской военной базе в Афганистане, а потом могло было быть погребено в Саудовской Аравии.

Одно из крупнейших международных агентств Associated Press, чтобы прояснить ситуацию с похоронами бен Ладена, направило запрос министерству обороны США. В ответ Пентагон сообщил, что не может найти фотографий или видеоматериалов данной церемонии. Военные чиновники также заявили, что не располагают данными о вскрытии или ДНК-тестах бен Ладена, как и любыми другими документами, описывающими захоронение террориста.

источник

Русско-японская война началась 26 января (или же, по новому стилю, 8 февраля) 1904 года. Достаточно посмотреть на фотографии, чтобы прочувствовать атмосферу.

Рынок мяса в начале осады — свинья стоит $ 100 и говядина 1 $ за фунт—Порт Артур.

Российские солдаты, осматривают траншею наполненную трупами японских солдат, Порт Артур.

Российские раненые на 203 метре холма — Порт Артур

Саперный эскадрон и шахтеры, поступающие на берег в Сампан на Чемульпо.

Российские офицеры на одном из фортов во время осады Порт Артура.

Затонувшие корабли, Порт Артур.

Перевозка раненых на велосипедных носилках-пост Красного Креста во время боя-Порт Артур.

Военнопленные в ожидании поезда, вдали горят оставленные склады-Порт Артур.

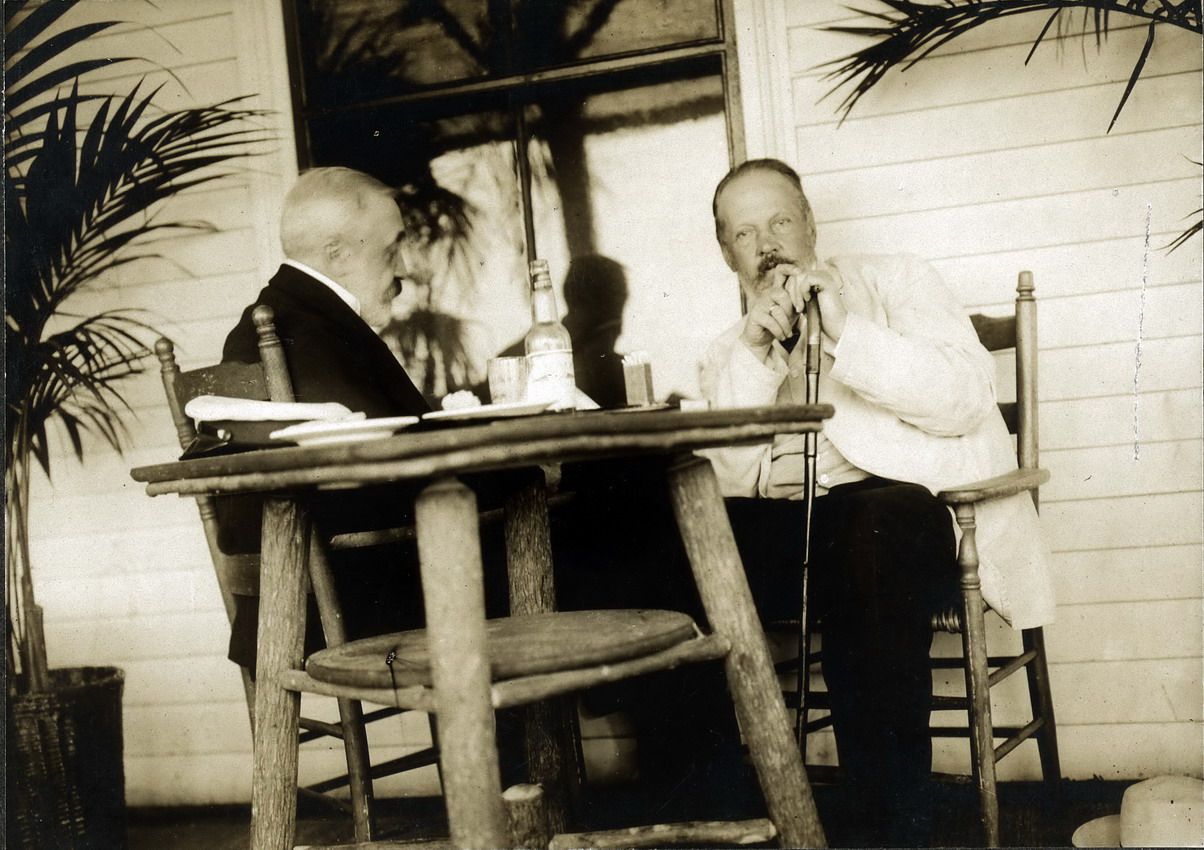

Российские посланники Серж Витте и барон де Розен в автомобиле.

Серж Витте и барон Розен в саду гостиницы Вентворт.

Российская делегация.

Сегодня Сергей – одно из самых распространенных имен в России. Однако в Древней Руси мы бы не встретили ни одного Сергея. Так откуда появилось у нас это имя и что оно означает?

Знатный род

По одной из версий, имя Сергей идет от древнего римского рода патрициев Сергиус. Прародитель рода был из города Альба Лонга, откуда вышли и основатели Рима. Сергиус упоминается в греко-римской мифологии как друг героя Троянской войны Энея. Однако самым знаменитым представителем этого рода стал Марк Сергий Сил – храбрый воин, потерявший во время второй Пунической войны правую руку, однако продолживший воевать наравне с другими. Большинство представителей рода Сергиус были воинами.

Священнослужители и дворяне

Первоначально имя Сергей звучало как Сергий, оно пришло в Россию с принятием христианства.Так, одним из первых в истории христианства Сергеев был святой Сергий Римлянин. Он бесстрашно проповедовал новую религию, за что и принял мученическую смерть.

Позднее еще нескольких священнослужителей и монахов, носивших это имя, причислили к лику святых. Это и Сергий Синайский, и Сергий Валаамский Чудотворец, и Сергий Радонежский. Таким образом данное имя и попало в церковный календарь. Как известно, на Руси было принято пользоваться подобными календарями для выбора имени новорожденному.

Однако поначалу именем Сергий нарекали только представителей знатных родов. Оно так и переводится с латинского — «знатный», «высокочтимый». С XVIII века имя Сергей носили потомки царских фамилий и представители дворянства.

Уменьшительно-ласкательная форма

Обычно образование уменьшительных имен в русском языке происходит с сохранением первых букв первоначального имени. Так произошло и с Сергеем. Сегодня существует множество вариантов уменьшительно-ласкательной формы этого имени: Серёжа, Сергейка, Сергуля, Сергуня, Серёня. А во дворе мальчишки обычно называют знакомого Сергея просто Серый.

Популярность

Имя Сергей среди простого люда стало популярно сравнительно недавно – в конце XIX века. Тогда оно входило в двадцатку самых распространенных имен. В начале ХХ века было в первой десятке, а после Великой Отечественной войны оказалось уже на втором месте. Однако пик своей популярности имя пережило в 1960-х годах. Поэтому в настоящее время среди мужчин в возрасте за пятьдесят больше всего Сергеев. Сегодня былая популярность имени Сергей канула в Лету. Хотя оно по-прежнему входит в тридцатку самых распространенных имен.

источник