Блог

Октябрь часто становится временем кардинальных перемен. Дни, подходящие для принятия важных решений, подскажет лунный календарь от экстрасенса Дарьи Мироновой.

Зная, в какие дни лунная энергия будет наиболее сильной, можно спланировать дела на месяц вперед. Энергия спутника Земли воздействует на каждого человека, а взаимодействие с определенным созвездием влияет на разные Знаки Зодиака. Знание особо сильных дней и советы Дарьи Мироновой помогут вам грамотно спланировать предстоящий месяц и добиться успеха в карьере и отношениях.

1 и 2 октября 2016 года

Начало месяца очень гармонично приходится на новолуние. Луна перейдет в созвездие Весы. Это время может хорошо подойти для формирования планов на далекое будущее. Главное тщательно взвесить свои желания и возможности. Не бойтесь мечтать: представляя свою мечту в деталях, вы подсознательно запускаете процесс ее воплощения. Ускорить воплощение задуманного может помочь техника визуализации.

9 и 10 октября: первая четверть лунного цикла

9 октября Луна будет в созвездии Козерога. Сила этого Знака Зодиака в том, что Козерог всегда добивается желаемого: планы и мечты в этот период получают энергетический толчок для воплощения. 10 октября созвездие Водолея в сочетании с энергией растущей Луны может преподнести вдохновение и идеи для решения каких-либо жизненных проблем или воплощения желаемого. Этот день хорош для ритуалов, обрядов и техник исполнения желаний.

16 октября: энергия Полнолуния

Силу полнолуния давно оценили по достоинству экстрасенсы, практики и эзотерики. Полной Луне посвящено множество примет, легенд и преданий. Так или иначе, но силу этих лунных суток можно использовать на благо любой сферы жизни. Обряды на полную Луну могут помочь вам достичь желаемого. Взаимодействие светила с созвездием Овна создает мощнейшую энергетическую волну, но создает опасность эмоциональных срывов и обострения хронических болезней у тех, кто не умеет контролировать свое состояние или находится в состоянии продолжительного стресса.

17 и 18 октября: фаза убывания

После полнолуния наступает фаза убывания Луны. Это время хорошо использовать для избавления от чего-то ненужного: болезни, тоска, неудачи и многое другое могут начать покидать вас, если успеть выполнить 7 дел, обязательных к выполнению на убывающей Луне.

23 и 24 октября: дни критической силы

В октябре 2016 года не так много критических дней. 23 и 24 числа относятся к ним, поскольку убывающая Луна будет находиться под влиянием созвездия Льва. Энергия этих двух дней направлена на разрушение даже самых прочных связей. Необходимо тщательно контролировать свои слова, действия и даже мысли: велик риск ссоры, которая может перерасти в продолжительный конфликт.

30 октября: Новолуние

Второе новолуние в октябре-месяце позволит подвести его итоги и закрепить успехи. Энергетически новая Луна замыкает месяц и приумножает достигнутое, а влияние на нее созвездия Скорпиона усиливает этот эффект. Если в целом октябрь был для вас негативным и вы не хотите продолжать цепочку тех же событий в ноябре, то помочь в этом могут техники наполнения энергией. Повышение своего энергетического поля позволит не так сильно зависеть от смены лунных циклов.

http://www.esotericblog.ru/2016/09/2016_13.html

«Веселья час и боль разлуки…», — строки этой известной песни Поля Марселя, как раз о его судьбе. Казалось, что жизнь бросает его из крайности в крайность: счастливое детство по Франции и арест всех близких в СССР, дружба с Хармсом и Есениным и 10 лет ссылки в лагерях Сибири, покровительство самого Шостаковича и работа в цирках провинции.

О судьбе Поля Марселя когда-нибудь, наверное, снимут фильм. Его отец, Александр Иоселевич, сочувствовал анархистам и принимал участие в революционном движении под псевдонимами Ананьев и Александр Иванович Русаков (последний впоследствии станет его официальным именем).

Семья Русаковых.

Во время очередного еврейского погрома отец Поля — Александр Иванович — в период 1905-1906 годов мигрировал во Францию. Но причина переезда, скорее всего, крылась вовсе не в его национальности, а в том, что он был «профессиональным большевиком». Вскоре после переезда у него родился наследник, которого назвали Павлом. Однако такую вариацию имени использовали только близкие, другим мальчик представлялся как Поль Марсель. Александр Иванович был участником революции и плотно общался с Владимиром Ильичом Лениным, а в 1917 году его обвинили в подстрекательстве русских матросов на беспорядки и отправили в тюрьму. Там он завел знакомство, последствия от которого проявились для него на допросах в НКВД. Новым знакомым оказался популярный публицист и писатель-троцкист — Виктор Кибальчич, который в будущем станем мужем дочери Александра Ивановича. После выхода на свободу, оба были отправлены в Россию.

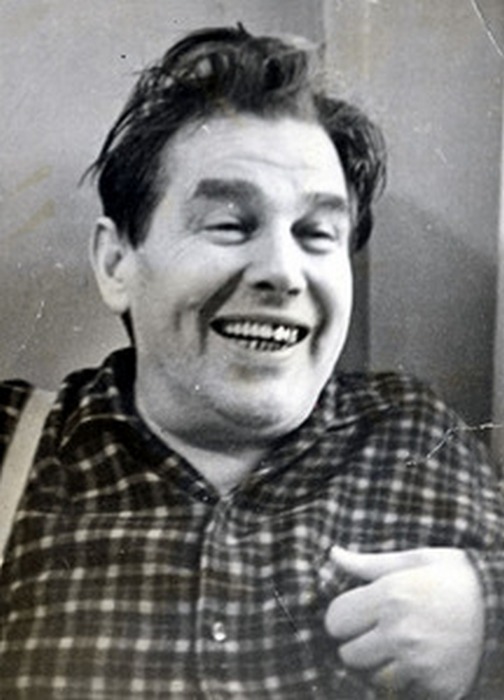

Поль Марсель после отсидки.

А маленькому Полю тем временем было 10 лет, и смене обстановки он несильно расстроился. Отец на новом месте обосновался прекрасно — организовал современную прачечную, стал основателем двух детдомов, а после окончания НЭПа спокойно трудоустроился рабочим на завод. Поль за этот период обучился в консерватории, где ознакомился с теорией композиции, научился блестящей игре на фортепиано и стал дипломированным музыкантом.

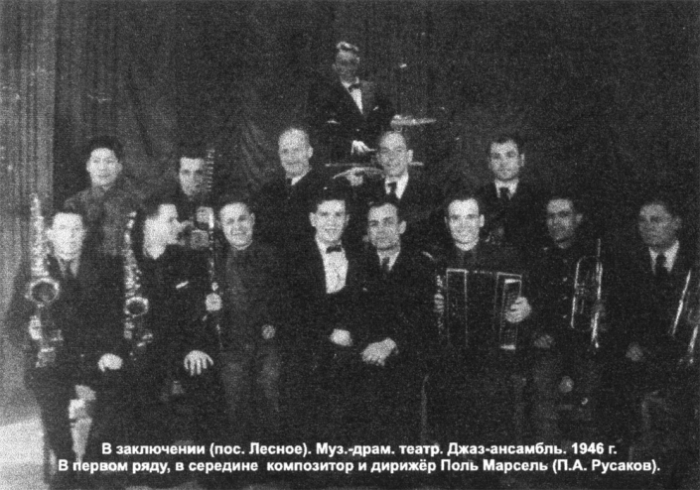

Поль Марсель и его джаз-ансамбль.

Постепенно Марсель стал погружаться в литературный мир — он заводит дружбу с Есениным и вскоре начинает писать романсы на некоторые его стихи. Кроме творчества своего приятеля, Поль вдохновлялся стихами Блока, Тимофеева, Пастернака, Светлова и др. Но на пути его карьерного развития встал арест.

В 1937 году была выпущена в свет пластинка с композицией «Дружба», которую многие знают наизусть и сейчас. Автор стихов — Андрей Шмульян, а создатель музыки — Поль Марсель. Спустя год, на этих же выпускаемых пластинках, популярность которых с каждым годом только возрастала, в качестве автора мелодии значился уже некий Вадим Сидоров. А самого Поля летом 1937 года взяли под арест, причислив его к рядам троцкистов, а еще через полгода ему дали 10 лет ареста, сослав в Кировскую область в трудовую колонию. Такое отношение к себе Марсель вполне ожидал, так как к тому времени была под заключением вся его семья.

Мало того, что его осудили по малопонятной статье, уже в тюрьме на него повесили еще одно обвинение — якобы он покушался на жизнь Кирова. Такой набор обвинений грозил Марсель «вышкой» — поэтому на фоне этого, полученные им 10 лет отбывания в трудовых лагерях выглядели очень и очень мягким наказанием.

Его отправили трудиться музыкантом и дирижером в музыкальный драмтеатр, расположенный в Кирове. После этого имя композитора мелькало только в газетах, но его творчеством продолжали восхищаться. Наверное, это и послужило поводом для его досрочного освобождения.

Выйдя на свободу, он оказался в Воронеже и до 1949 года трудился в здешнем цирке дирижером. В аналогичной должности он находился на работе в г. Иваново в период с 1949 по 1956 года. В Ленинграде Поль Марсель оказался в 56-ом году. Тогда его друг юности — Дмитрий Шостакович — позаботился о том, чтобы Марсель оказали помощь в получении квартиры. Для этого он в 56-ом году написал письмо председателю Ленгорисполкома. До 1964 года Поль работал в Ленинграде ведущим дирижером в цирке, после чего стал руководителем ансамбля «Цирк на сцене». А в 1973 году его не стало.

Он покинул этот мир, оставив потомкам лишь некоторые малоинформативные записки в дневнике, что казалось очень странным. В последние годы своей жизни Поль уверял всех, что пишет мемуары и занят сбором собственного архива, а потом сообщил, что очень много ценных бумаг из родительского дома было украдено. И пусть с мемуарами не сложилось, зато осталась прекрасная музыка. Вот только, к сожалению, до конца жизни он так и не решился отстоять свое авторство на множество собственных творений, которые «на бумаге» так и остались принадлежать совершенно другим людям.

А песни Поля Марселя поют и сегодня…

Источник:

История потребления газированных вод в России насчитывает не один век. Газировка успела побыть блажью аристократов, народным напитком и даже оружием геополитики, нашим ответом на «Колу».

Откуда он вообще взялся — лимонад?

Как и многие великие изобретения, газированная вода была изобретена по ошибке. По легенде, первую «газировку» в истории сделал виночерпий короля Людовика I. Когда монарх попросил вина, виночерпий перепутал бочонки с вином и соком. Заметил ошибку и добавил в сок минеральную воду. Королю напиток понравился. Якобы так и появился «королевский лимонад».

Но это легенда. По факту же известно, что ещё в XVII веке во Франции лимонадом называли смесь лимонного сока с минеральной водой. Позволить себе такой напиток мог далеко не каждый, поэтому потребление лимонада считалось блажью аристократии. Пили лимонад и в Италии. Там лимонад настаивали ещё и на различных травах.

Таким образом, всемирная история лимонада началась со смешивания лимонного сока с минеральной водой, только в 1767 году английский ученый Джозеф Пристли придумал сатуратор, с помощью которого стало возможно насыщать простую воду пузырьками углекислого газа.

Первые газированные лимонады появились уже в начале XIX века, а в 1871 году в США был запатентован первый лимонад. С вычурным название: «Высококачественный лимонный газированный имбирный эль». Как раз эту шипучку любила пить Лолита в нашумевшем романе Набокова.

Петровские инновации

Появление лимонада в России связано с Петром Первым. Рецепт, а главное моду на потребление лимонада он привез из Европы. Дипломат петровского времени Петр Толстой писал, что за границей «больше употребляют в питьях лимонадов…». Новый напиток в России полюбили сразу, а император повелел «на ассамблеях лимонад пить». Подхватив модное веяние, прохладительный напиток стали готовить в дворянских и купеческих семьях, хотя он был недешев и хранился всего неделю.

Лимонад в искусстве

К началу XIX века лимонад в России пили не только в ассамблеях и не только аристократы. Правда, обычно это был еще не газированный лимонад, скорее лимонная вода. Смешивать её с минеральной водой по-прежнему было дорого. Лимонад пил Герман в пушкинской «Пиковой даме» и Арбенин в лермонтовском «Маскараде», Дуня в «Станционном смотрителе» подавала отцу кружку «ею заготовленного лимонада». В чеховском рассказе «Брожение умов» Аким Данилыч в бакалейной лавке пил лимонад с коньяком.

Газировка

В России история лимонада получила свое уникальное развитие. В 1887 году тифлисский аптекарь Митрофан Лагидзе придумал смешивать газированную воду уже не с лимонным соком, а с экстрактом кавказского эстрагона, больше известного как тархун. На дореволюционных международных выставках шипучий и ароматный напиток Лагидзе неоднократно получал золотые медали. Митрофан Лагидзе был поставщиком Императорского двора и иранского шаха.

Пользовались популярностью «Воды Лагидзе» и в советское время. С тбилисского завода дважды в неделю, по понедельникам и средам в Москву спецрейсами отправлялись партии лимонада для первых лиц государства. Известно, что Хрущёв любил грушевый и апельсиновый напитки, Брежнев — грушевый и тархуновый, Калинин — апельсиновый, Анастас Микоян — грушевый и лимонный.

«Воды Лагидзе» участвовали и в геополитике. Тбилисские лимонады стояли на столах участников Ялтинской конференции, несколько тысяч бутылок «Крем-соды» Франклин Рузвельт увез с собой в США, а Черчилль упомянул ялтинский лимонад в своих мемуарах.

Когда же другой президент США — Гарри Трумэн — прислал в подарок СССР в 1952 году 1000 бутылок «Кока-колы», то в ответ получил целую партию различных лимонадов Лагидзе, включая такие экзотические его виды как шоколадный и сливочный.

Автоматы

16 апреля 1937 в столовой Смольного был установлен первый аппарат с газированной водой. Это можно считать по-настоящем историческим событием. Дальше — больше. Автоматы стали появляться в Москве, а затем и по всему Союзу. Просто газированная вода стоила одну копейку, газированная вода с сиропом продавалась за три копейки. Стаканчики были многоразовыми, они просто полоскались струей воды, что было далеко от нынешних гигиенических стандартов.

Сифоны

Те, кто «родом из СССР» помнят, что раньше в каждом доме был сифон — такой полуфантастический агрегат со сменяемыми баллончиками с углекислым газом. С сифоном нужно было уметь обращаться, а с баллончиками сохранять технику безопасности — при неправильной установке сифон начинал пугающе шипеть. Баллончики для сифонов также использовались для зарядки пневматического оружия, но это к теме статьи не относится.

Лимонады сегодня

Сегодня лимонады уже, что называется, не те. О вреде чрезмерного потребления газированных напитков не говорил только ленивый, а если этот напиток ещё изготовлен с добавлением красителей, стабилизаторов и содержит лошадиную дозу сахара, тогда и совсем опасный лимонад получается. Натуральный же лимонад можно найти редко, да и хранится он всего неделю.

Есть такая историческая байка: «Лаврентий Берия заподозрил Митрофана Лагидзе в том, что он «химичит», готовя свои знаменитые лимонады. Тогда Лагидзе приготовил свой «Тархун» прямо в комнате, при Сталине и Берия».

Это был уровень.

Сегодня о наших предках, которые жили в каменном веке известно очень мало. Долгое время существовало мнение, что эти люди были пещерными обитателями, которые ходили с дубиной. Но современные ученые уверены, что в каменный век – огромный промежуток истории, который начался примерно 3,3 млн лет назад и продлился до 3300 года н.э. – это было не совсем так.

1. Фабрика инструментов Homo Erectus

Каменный век: фабрика инструментов Homo Erectus.

На северо-востоке Тель-Авива в Израиле при раскопках нашли сотни древних каменных орудий. Отрытые в 2017 году на глубине 5 метров артефакты были сделаны предками людей. Созданные около полумиллиона лет назад инструменты рассказали несколько фактов об их создателях — предке человека, известном как Homo erectus («человек прямоходящий»). Считается, что этот район был своего рода раем каменного века — здесь были реки, растения и обильная пища — все необходимое для существования.

Самой интересной находкой этого первобытного стойбища были каменоломни. Каменщики обкалывали кромки кремня, делая из них грушевидные лезвия топоров, которые, вероятно, использовались для выкапывания пищи и разделывания животных. Открытие было неожиданным, ввиду огромного количества прекрасно сохранившихся инструментов. Это делает возможным больше узнать об образе жизни Homo erectus.

2. Первое вино

Каменный век: первое вино.

В конце каменного века на территории современной Грузии начали делать первое вино. В 2016 и 2017 годах археологи выкопали керамические осколки, датирующиеся 5400 — 5000 годами до н.э. Обломки глиняных кувшинов, обнаруженных в двух древних поселениях времен неолита (Гадахрили-гора и Шулавери-гора) подверли анализу, в результате которого в шести сосудах нашли винную кислоту.

Это химическое вещество всегда является неоспоримым признаком того, что в сосудах было вино. Ученые также обнаружили, что виноградный сок естественным образом бродил в теплом климате Грузии. Чтобы выяснить, красное или белое вино предпочитали в то время, исследователи проанализировали цвет остатков. Они были желтоватыми, а это предполагает, что древние грузины производили белое вино.

3. Стоматологические процедуры

Каменный век: стоматологические процедуры.

В горах северной Тосканы стоматологи обслуживали пациентов 13 000 — 12 740 лет назад. Доказательства шести таких первобытных пациентов были найдены в районе под названием Рипаро Фредиан. На двух зубах были найдены следы процедуры, которую узнал бы любой современный дантист — заполненной пломбой полости в зубе. Трудно сказать, использовались ли какие-то болеутоляющие аппараты, но следы на эмали были оставлены каким-то острым инструментом.

Скорее всего, он был сделан из камня, которым расширяли полость, соскабливая сгнившие ткани зуба. В следующем зубе также нашли знакомую технологию — остатки пломбы. Она была сделана из битума, смешанного с растительными волокнами и волосами. Если использование битума (натуральной смолы) понятно, то зачем добавляли волосы и волокна — загадка.

4. Долгосрочное обслуживание дома

Каменный век: избегание инбридинга.

Большинство детей учат в школах, что семьи каменного века жили только в пещерах. Однако они также строили глиняные дома. Недавно в Норвегии было изучено 150 стойбищ каменного века. Каменные кольца показали, что самым ранним жильем были палатки, вероятно, сделанные из шкур животных, скрепленных кольцами. В Норвегии в эпоху мезолита, которая началась примерно в 9500 году до нашей эры, люди начали строить дома-землянки.

Это изменение произошло, когда ушли последние льды Ледникового периода. Некоторые «полуземлянки» были достаточно большими (около 40 квадратных метров), что предполагает проживание в них нескольких семей. Самое невероятное — последовательные попытки сохранить структуры. Некоторые из них были заброшенными в течение 50 лет, прежде чем новые владельцы перестали поддерживать дома.

5. Резня в Натаруке

Каменный век: резня в Натаруке.

Культуры каменного века создавали захватывающие образцы искусства и социальных взаимоотношений, но они также вели войны. В одном случае это была просто бессмысленная резня. В 2012 году в Натаруке в северной части Кении команда ученых обнаружила кости, торчащие из земли. Оказалось, что у скелета были сломаны колени. Расчистив кости от песка, ученые обнаружили, что они принадлежали беременной женщине каменного века. Несмотря на ее состояние, она была убита. Около 10 000 лет назад кто-то связал ее и бросил в лагуну.

Рядом обнаружились останки 27 других людей, скоре которых были 6 детей и еще несколько женщин. Большинство останков имели следы насилия, включая травмы, переломы и даже кусочки оружия, застрявшего в костях. Невозможно сказать, почему группа охотников-собирателей была истреблена, но это могло быть результатом спора о ресурсах. В течение этого времени Натарук был пышным и плодородным краем с пресной водой — бесценным местом для любого племени. Что бы ни случилось в тот день, массовая резня в Натаруке остается самым древним свидетельством человеческой войны.

6. Инбридинг

Каменный век: избегание инбридинга.

Вполне возможно, что людей спасло как вид раннее осознание инбридинга. В 2017 году ученые обнаружили первые признаки этого понимания в костях людей каменного века. В Сунгире, к востоку от Москвы, были найдены четыре скелета людей, умерших 34 000 лет назад. Генетический анализ показал, что они вели себя как современные сообщества охотников-собирателей, когда дело касалось выбора спутников жизни. Они поняли, что иметь потомство с близкими родственниками, такими как братья и сестры, чревато последствиями. В Сунгире явно почти не было браков в рамках одной семьи.

Если бы люди спаривались наугад, то генетические последствия инбридинга были бы более очевидными. Как и более поздние охотники-собиратели, они, должно быть, искали партнеров через социальные связи с другими племенами. Сунгирские погребения сопровождались достаточно сложными ритуалами, чтобы предположить, что важные вехи жизни (например, смерть и брак) сопровождались церемониями. Если это так, то свадьбы в каменном веке были бы самыми ранними человеческими браками. Отсутствие понимания связей с родственниками, возможно, обрекло неандертальцев, чья ДНК показывает больше инбридинга.

7. Женщины иных культур

Каменный век: женщины иных культур.

В 2017 году исследователи изучили древние жилища в Лехтале, Германия. Их возраст насчитывал около 4000 лет, когда в этом районе не было крупных поселений. Когда были исследованы останки жителей, то обнаружилась удивительная традиция. Большинство семей были основаны женщинами, которые покинули свои деревни, чтобы поселиться в Лехтале. Это происходило с времен позднего каменного века до раннего бронзового века.

В течение восьми столетий женщины родом, вероятно из Богемии или Центральной Германии, предпочитали мужчин Лехталя. Подобные переезды женщин были ключом к распространению культурных идей и предметов, что, в свою очередь, помогало формировать новые технологии. Открытие также показало, что предыдущие убеждения о массовой миграции нуждаются в корректировке. Несмотря на то, что женщины многократно переезжали в Лехталь, это происходило сугубо на индивидуальной основе.

8. Письменный язык

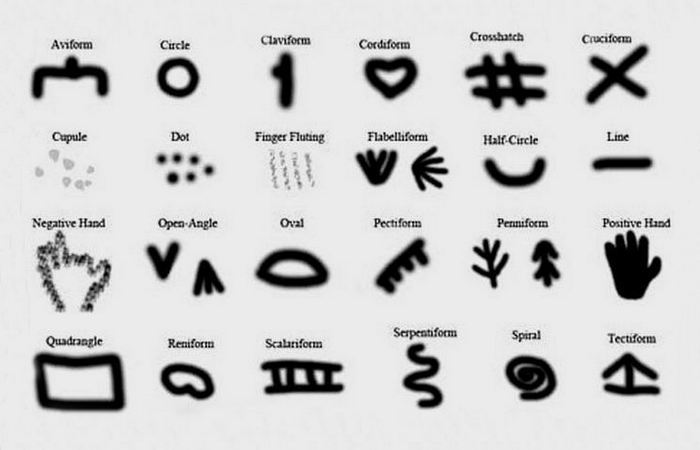

Каменный век: письменный язык.

Исследователи, возможно, обнаружили самый старый письменный язык в мире. На самом деле это может быть код, представляющий определенные понятия. Историки уже давно знают о символах каменного века, но в течение многих лет они игнорировали их, несмотря на то, что пещеры с наскальной росписью посещают бесчисленные посетители. В пещерах в Испании и Франции были найдены примеры одних из самых невероятных наскальных надписей в мире. Между древними изображениями бизонов, лошадей и львов скрывались крошечные символы, представляющие что-то абстрактное.

Двадцать шесть знаков повторяются на стенах около 200 пещер. Если они служат для передачи какой-то информации, это «отодвигает» изобретение письма назад на 30 000 лет назад. Однако корни древней письменности могут быть еще старше. Многие символы, нарисованные кроманьонцами во французских пещерах, были найдены в древнем африканском искусстве. В частности, это знак открытого угла, выгравированный в пещере Бломбос в Южной Африке, который датируется 75 000 годами.

9. Чума

Каменный век: чума.

К тому времени, когда бактерия Yersinia pestis добралась до Европы в XIV веке, 30-60 процентов населения были уже мертвы. Обследованные в 2017 году древние скелеты показали, что чума появилась в Европе во время каменного века. Шесть скелетов времен позднего неолита и бронзы показали положительный результат на чуму. Болезнь охватила широкий географический район, от Литвы, Эстонии и России до Германии и Хорватии. Учитывая различные местоположения и две эпохи, исследователи были удивлены, когда сопоставлены геномы Yersinia pestis (чумной палочки).

Дальнейшее исследование показало, что бактерия, вероятно, прибыла с востока, когда люди расселялись из Каспийско-Понтийской степи (Россия и Украина). Прибыв около 4800 лет назад, они принесли с собой уникальный генетический маркер. Этот маркер появился в европейских останках одновременно с самыми ранними следами чумы, что свидетельствует о том, что болезнь принесли с собой степняки. Неизвестно, насколько смертоносной была чумная палочка в те дни, но возможно, что степные мигранты покинули свои дома из-за эпидемии.

10. Музыкальная эволюция мозга

Каменный век: музыкальная эволюция мозга.

Раньше считалось, что инструменты раннего каменного века развивались вместе с языком. Но революционное изменение — от простых до сложных инструментов — произошло около 1,75 миллиона лет назад. Ученые не уверены, существовал ли тогда язык. В 2017 году был проведен эксперимент. Добровольцам показали волонтерам, как сделать самые простые инструменты (из коры и гальки), а также более «продвинутые» ручные топоры ашельской культуры. Одна группа смотрела видео со звуком, а вторая без.

Пока участники эксперимента спали, их мозговая активность анализировалась в реальном времени. Ученые обнаружили, что «скачок» в знаниях не был связан с языком. Языковой центр мозга активировался только у людей, которые слышали инструкции к видео, но обе группы успешно сделали ашельские инструменты. Это могло бы решить тайну того, когда и как человеческий вид переместился от обезьяноподобного мышления к познанию. Многие считают, что 1,75 миллиона лет назад впервые возникла музыка, одновременно с человеческим интеллектом.

Источник:

Характер взаимоотношений Сталина и Ленина был непростым и неоднозначным – вождь большевиков ценил Иосифа Виссарионовича за деловые качества и вместе с этим осуждал за эгоцентризм.

Пожалуй, никто из ближайшего политического окружения Ленина не может соперничать со Сталиным в плане влияния на Владимира Ильича – именно конфликт с Кобой в конечном итоге способствовал ухудшению здоровья вождя и ускорил его смерть.

Соратники по партии

Познакомились Сталин и Ленин в декабре 1905 года в Финляндии на первой конференции РСДРП. Оба были к тому времени опытными революционерами. После того как свершилась Февральская революция, Сталин некоторое время руководил ЦК РСДРП (Ленин еще не вернулся из эмиграции), активно выступал за свержение Временного правительства.[

После победы в Октябрьской революции Сталин – член возглавляемого Лениным Совнаркома. Постепенно он становится одним из нескольких ключевых политических персонажей, входивших в ближайшее окружение нового руководителя страны. Он участник внутрипартийной борьбы с Каменевым, Зиновьевым и Троцким, к которым у Ленина тоже были непростые отношения.

До 20-х годов Ленин и Сталин открыто не конфликтовали – и Владимир Ильич, и Иосиф Виссарионович были достаточно скрытными людьми.

Почему поссорились Владимир Ильич и Иосиф Виссарионович?

Не секрет, что Ленин всегда ценил Сталина как работника, считал его человеком слова. Начиная с 1920 года у Владимира Ильича ухудшилось здоровье. Опасаясь за свое состояние, Ленин именно Сталина попросил «в случае чего» достать и передать яд – вождь был убежден, что на Сталина в этом плане можно положиться.

Как пишет сестра Владимира Ильича М. И. Ульянова, некоторые признаки недовольства поведением Сталина у Ленина к тому времени уже были, в разговорах с близкими родственниками вождь называл Кобу неумным. Однако при осложнении болезни Ленина именно Сталин бывал у него чаще других соратников по партии.

В декабре 1922 года произошел инцидент, который коренным образом и навсегда изменил отношение Ленина к Сталину как к человеку.

Болевшего Ленина ограждали от политической информации, чтобы любые переживания не усугубили его самочувствие. Куратор процесса лечения вождя И. В. Сталин узнал о том, что жена Ленина Н. К. Крупская все-таки ведет с мужем беседы на политические темы. В порыве гнева Сталин грубо отчитал Крупскую по телефону, не стесняясь в выражениях.

Крупская тяжело переживала тот разговор. М. И. Ульянова вспоминает, что Надежда Константиновна выла и каталась по полу. Эта история с опозданием, но все же дошла до Ленина. Придя в бешенство, Ильич письменно попросил Сталина извиниться, в противном случае грозил разорвать с ним отношения. Сталин тогда извинился, недоумевая по поводу того, что проблеме придана слишком большая значимость.

Завещание Ленина

Спустя несколько дней после этого конфликта Ленин продиктовал знаменитое «Письмо к съезду», которое еще называют политическим завещанием Владимира Ильича. Одним из пунктов обращения было пожелание сместить Сталина с поста генсека партии, потому что Иосиф Виссарионович к тому времени сосредоточил в своих руках необъятную власть, и не факт, что он сможет ей распорядиться как следует. Ленин также упрекал Сталина в грубости.

Это была последняя попытка ослабить позицию Сталина, предпринятая Лениным, и успехом она не увенчалась: письмо зачитали на съезде РКП(б) в мае 1924 года, но за отставку Сталина большинство не проголосовало.

источник

Уильям (Билли) Миллиган стал известен миру после судебного процесса в штате Огайо. Его обвиняли в изнасилованиях и грабеже, но защитники добились оправдания. Главным их аргументом было то, что Миллиган страдал от расстройства личности. Преступления же были совершены несколькими его альтер-личностями.

Первые альтер-личности появились у Билли еще в раннем детстве. В дальнейшем их число возрастало. В 16 лет Билли попытался покончить с собой, но личности окончательно взяли контроль над базовым сознанием и «усыпили» его. Каждая личность была наделена своей биографией и характером. Возраст, пол и национальность у них также были разными.

Впервые в контакт со всеми личностями вступил врач Дэвид Кол, который уже имел опыт взаимодействия с подобными больными.

Театр одного актера (и множества ролей)

Согласно описаниям, вошедшим в книгу Дэниела Киза, личности контактировали между собой. Фактически в голове у Миллигана постоянно действовало что-то вроде интернационального клуба или общежития – с диалогами, спорами, разделением обязанностей. В беседах с врачами альтер-личности описывали смену ролей как «вставание на освещенное пятно в темной комнате». Та личность, которая вставала на пятно, получала временную власть над сознанием.

В зависимости от ситуации главенство получала наиболее подходящая личность. Основную коммуникацию с врачом осуществлял Учитель, проявившийся во время лечения Миллигана. Он был личностью «над схваткой»: наблюдал за действиями остальных, но не вмешивался.

Первым выявил остальные личности и установил для них правила поведения Артур Смит. Он контролировал и смену альтер-личностей. Долгое время о специфичности жизни Миллигана не догадывались ни его друзья, ни родственники.

За действия в опасных ситуациях отвечал югослав Рейджен. Он и Артур были главными и желательными личностями. Существовали еще и альтер-личности с преступными наклонностями.

Главные личности расценили сексуальную жизнь как дестабилизирующий фактор, поэтому никто из личностей-мужчин не мог заводить отношения. Прецеденты случались, но личности были уверены, что общение носило исключительно платонический характер. На женщин запрет не распространялся, что и стало причиной громкого преступления: изнасилования совершала женская личность — активная лесбиянка. Она же брала контроль над сознанием во время романов Билли.

А был ли Миллиган?

Споры о том, действительно ли Миллиган был человеком со множеством лиц, не утихают. Этому есть причины.

Главным источником информации остаются книги Дэниела Киза. Они основаны на беседах с Миллиганом, а беседы – это не самое объективное свидетельство. Тем более что книгу попросил написать сам Миллиган, а сцены и диалоги воссоздавались с его слов.

Есть теория, что заболевание появилось от влияния врача. После обнародования истории был зафиксирован всплеск похожих случаев, а ведь до этого Дэвид Кол был едва ли не единственным в США врачом, исследовавшим случаи раздвоения личности.

Защитники версии о том, что в теле Миллигана и правда «жили» 24 личности, говорят, что в зависимости от смены личности, у Миллигана полностью менялась пластика, он двигался и говорил по-другому и никогда не сбивался. Однако видеозаписей, на которых демонстрировалась бы смена личностей, в открытом доступе нет. Есть только очень короткие фрагменты.

Также нет отдельных интервью или мемуаров друзей и родственников Миллигана. Все свидетельства имеются только в книгах Киза. Помимо этого, с Билли не встречались специалисты из разных областей науки и искусства, так что сложно проверить утверждения о том, насколько хорошо та или иная личность играла на музыкальных инструментах или свободно говорила на иностранном языке.

Освобождение

Миллиган провел на лечении 10 лет, после чего его сочли достаточно излечившимся для того, чтобы выпустить на свободу. Врачи вынесли вердикт: психика Билли стабильна, и хотя единую личность «полностью собрать» не удалось, он мог контролировать сознание.

На причитающиеся проценты от прославившей его книги Миллиган уехал в Калифорнию, где основал небольшую киностудию. Та вскоре прогорела. Билли сменил место жительства и на некоторое время перестал выходить на контакт с друзьями и родственниками. Он умер в 2014 году в доме престарелых в штате Огайо.

Его биографией отчасти вдохновлен недавно вышедший и уже ставший блокбастером фильм «Сплит».

Банное наследие разных народов

Самая древняя баня на территории современной Украины относится к трипольской культуре неолита. В этот период жилища-землянки стали сменять наземные глинобитные постройки. Народ Триполья отличался развитой культурой омовения. Археологи находят специальные домики-бани, состоящие из нескольких помещений, предназначенных для проведения различных процедур: для парки, омовения тёплой и холодной водой, а также отдыха с чаем из целебных трав.

От скифов украинцам достались «банные юрты», которые описывал ещё Геродот. Делались они так: на каркас из жердей натягивался войлок, посередине помещался чан с водой, которую нагревали с помощью раскалённых камней. В юрте также находились раскалённые камни, на которые клали ароматические растения. Тело натирали распаренными листьями, а затем омывали водой. Геродот очень высоко отзывается о целебном и тонизирующем эффекте такой бани.

Во времена Древней Руси, когда центрами одного государства были и Киев, и Великий Новгород, банные традиции на всей территории были общими, но разнообразными.

От скандинавов пришла традиция мытья в чане с нагретой водой, поставленном на открытом воздухе. Воду грели камнями или разводили под чаном костёр. После отмокания можно было перейти в парной домик, где использовались хорошо знакомые нам лиственные веники. Эти банные веники даже были частью налога, собираемого с покорённых племён.

В Норвегии и сейчас так моются: на природе, например, с видом на живописный фьорд или речной поток, в огромном чане, в котором свободно помещаются 5-6 человек. Воду используют ту, которая есть под рукой: часто это солёная вода из океана.

Северные славяне любили париться в печи. Русские печи были такими огромными, что внутри, лёжа или сидя, могли расположиться два человека. Печь сначала протапливали, затем выгребали весь жар — угли и золу — стелили чистую солому и забирались внутрь. Уровень температуры устанавливался согласно желанию или выносливости. Заслонку можно было оставить открытой или закрыть для остроты ощущений. На горячие стены брызгали водой, лишний пар сразу уходил через дымоход. Стариков и больных, которым трудно было залезть в печь самостоятельно, задвигали на выскобленных деревянных панелях. Аналогичным образом мыли детей: их клали на деревянную хлебную лопату и подавали находящемуся внутри человеку. Видимо, поэтому в сказках о бабе-Яге появилась такая деталь, как запихивание детей в печь на лопате.

Были и любители купания в печи, и те, кто предпочитал бревенчатую баню. Бани-избушки бывали двух типов: одни топились по-чёрному, когда для выхода дыма открывали дверь, другие — по-белому, когда имелся дымоход.

Казацкие традиции мытья

После падения Киевской Руси степная зона Причерноморья четыре сотни лет была «диким полем»: селиться там было невозможно из-за постоянных набегов. Затем туда стали прибывать казаки и «вольные люди». Они начали обживать эти земли, хотя быт здесь был своеобразный: осёдло-кочевой. Мытье в таких условиях было совершенно необходимо, поэтому казаки практиковали походные бани, аналогичные скифским «войлочным».

Казаки были не народом, а общностью, члены которой объединялись на основе их воинственности и стремления к независимости. Поскольку среди казаков были потомки славян, тюрок, касогов, хазар, греков, их национальные обычаи неизбежно отразились на казачьем укладе. Дома у них строились не из брёвен, как на Руси. С лесом в степной зоне дело обстояло похуже, да и климат был теплее. Сооружались глиняные мазанки, иногда использовался саман или кирпич. Типовое казацкое хозяйство состояло из двух строений: велыкая хата и малая хата. В велыкой размещалась семья, в малой располагалась мыльня, кухня, столовая и мастерские.

Для мыльни отгораживался небольшой угол за печкой. Сама печь имела заслонки со стороны парилки и со стороны кухни. Пол делался с наклоном для слива воды в сторону наружной стены. В углу находилась большая бочка для холодной воды, которую лили на камни и которой обливались из деревянных вёдер — цебарок. При желании в бочке можно было окунуться целиком.

По стенам располагалось несколько лавок на разных уровнях. Использовались веники, причём их заготовка представляла собой целый ритуал. Срезать ветки для банных веников предпочитали в дни церковных праздников, читая при этом специальную молитву. А сушить их следовало только в тени.

Казаки были большими мастерами банных дел. Они обязательно проводили подобные процедуры до и после похода: баня помогала и собраться с силами, и отдохнуть. А специалисты-знахари у них при помощи распаривания лечили раны и травмы.

Как обстояли дела с баней на Западной Украине

Западная часть Украины по рельефу, природным ресурсам и традициям отличалась от восточной. Это были лесные увалы Карпат, а жили здесь довольно монолитные группы славян. Здания были бревенчатыми, а баня, как и на Руси, представляла собой отдельное строение. Топили по-чёрному: печь стояла посреди комнаты и дым выводился через дверь. Потолок и стены постепенно покрывались копотью и чернели, отсюда и название.

Когда западная часть Украины попала под власть Польши, там был введён налог на крышу: чем больше крыш в отдельном хозяйстве, тем больше налог. Вдобавок природные ресурсы, такие как лес и дрова, стали принадлежать панам. Народу ничего не оставалось, как в целях уменьшения налогового бремени и экономии дров отказываться от банной постройки. К тому же вводились польские правила жизни, а у поляков не было принято так часто мыться. Так, к примеру, русские распознали поляка в Лжедмитрии — обнаружив, что он не ходит в баню.

В результате западные украинцы привыкли вместо бани летом купаться в реке, а зимой пользоваться ёмкостью, которая по праздникам ставилась посреди кухни. Ёмкость это называлась «ночва» (как и в Белоруссии), её делали из дерева, иногда это был небольшой бассейн, но чаще просто корыто. В каждом селе существовали свои традиции, и они весьма различались, но до сих пор в старых домах Западной Украины нет отдельного помещения для помывки. Весь процесс происходит по-прежнему изредка, посреди кухни в ночве, что сильно шокирует неподготовленных гостей.

источник

Это подразделение Советской армии всегда считалось элитным. Президентский полк Службы коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО) России сохранил свой высокий статус и сегодня.

И во времена СССР, и сейчас реальный шанс послужить в Кремлевском полку есть у многих призывников вне зависимости от чьей-либо протекции или социального положения родителей.

Предпочитали славян

История Кремлевского полка начинается со второй половины 30-х годов ХХ века, когда спецбатальон при Кремле был реорганизован в полк специального назначения. Полк охранял кремлевские госучреждения, мавзолей Ленина, обеспечивал безопасность различных правительственных мероприятий. В той или иной степени эти функции сохранялись за этим подразделением на протяжении всей истории существования СССР.

В СССР к претендентам на службу в Кремлевском полку всегда предъявлялись особенно жесткие требования, биография каждого кандидата проверялась НКВД (КГБ) до деталей. Но это вовсе не значило, что в Москве, в непосредственной близости от работы членов правительства и другой высшей партийной элиты Советского Союза, не сможет служить, скажем, простой деревенский парень из Липецкой области. Критерии отбора в это элитное подразделение советской армии были особенными.

С самого начала, с середины 30-х годов прошлого века, закрепилась тенденция формировать Кремлевский полк из славян. Поначалу там служили преимущественно русские и украинцы, причем первые явно преобладали. Призывников в полк долгое время поставляли только Россия, Белоруссия и Украина. Выбирались наиболее развитые в промышленном смысле районы этих республик. Но все равно 8/10 служивших в Кремлевском полку были русскими.

Эта тенденция сохранилась и поныне: Кремлевский (Президентский) полк – это в значительной степени «показное» подразделение, находящееся на виду у иностранцев, поэтому при призыве сюда до сих пор предпочтение отдается именно славянскому типу внешности новобранцев.

Брали надежных

В Кремлевский полк в СССР набирали крепких ребят. Физическое здоровье, разумеется, было одним из главных критериев отбора, но отнюдь не основным. В Кремле служили солдаты и сержанты из регионов и областей, где люди привыкли своим трудом зарабатывать собственный авторитет. Кузбасс, Сибирь, Урал, Ставрополье и центр России были средоточием крепкой рабочей силы в промышленности и сельском хозяйстве. Сыновья рабочих и крестьян там не росли хлюпиками и сызмальства познавали, «почем она, копеечка». В армии такие ребята быстро познавали азы службы и с лету усваивали, что от них требуется.

Средняя школа, техникум (и даже ПТУ), работа на заводе (в колхозе) – эти этапы жизни для будущего солдата Кремлевского полка были необходимы. Интеллектуальный уровень во главу угла не ставился (хотя откровенных придурков, конечно же, не брали), но способность вынести все тяготы службы имела значение.

С каждым из претендентов на службу в Кремлевский полк проводились соответствующие беседы. Отчасти они имели формальный характер, потому что из заблаговременно собранного досье про призывника и так все было ясно.

Антропологические требования к претендентам на службу в Кремле предъявлялись, прежде всего, по росту: кандидаты ниже 175 см и выше 190 см не проходили. «Очкариков» не брали, призывников проверяли на соответствие требованиям по остроте слуха и цветовосприятия – служивый в Кремлевском полку по определению должен быть зорким и чутким.

«Прошлое» не для элиты

Как известно, на призывной комиссии парень гол, как сокол. Его рассматривают со всех сторон. Татуированных в Кремлевский полк не брали (и сейчас в Президентский полк тоже не призывают). Судимые, «проходившие по делам», состоявшие на учете в милиции или различных диспансерах – все эти призывники, если и служили, то только не в Кремле. Заказана была служба для имевших родственников за границей. Присматривались также к родственникам, имевшим проблемы с законом, – в суровые сталинские времена это имело особое значение.

А вот близнецов, если они отвечали всем вышеперечисленным требованиям, брали в Кремлевский полк охотно.

источник

Удивительно, но до конца XVII века о картофеле в России не знали практически ничего. Питались в основном злаковыми культурами, а также редькой, морковкой, репой и другими овощами. Впервые картошку попробовал Петр I, будучи в 1698 году в Голландии. Царь блюдо оценил и отправил мешок клубней графу Шереметьеву для того, чтобы тот позаботился о разведении картофеля в России. Однако план императора успеха не имел.

После Петра за дело взялась Екатерина II. Причины для этого у нее были вполне гуманные. С помощью картофеля императрица надеялась помочь голодающим крестьянам. Специально для этой цели Екатерина по примеру Петра заказала диковинный корнеплод за границей. Однако Пугачевский бунт, который, конечно, никакого отношения к картофелю не имел, помешал ей проследить за исполнением указа.

Наибольший энтузиазм в отношении картофеля проявил Николай I. На решительные меры его подтолкнул неурожайный 1840 год. Вскоре царь подписал указ, который гласил: «Завести во всех казенных селениях общественные посевы картофеля для снабжения семенами крестьян», а также «поощрять премиями и другими наградами хозяев, отличившихся в разведении картофеля».

Бунты против картофеля

Несмотря на голод, народ картошку сразу не принял. Крестьяне стали протестовать, потому как не понимали, почему землю, которую раньше занимали привычные для них злаковые, теперь надобно засевать подозрительным заморским корнеплодом. За 4 с лишним года по стране прокатилась целая волна так называемых картофельных бунтов.

Крестьяне (а бунтовавших оказалось не меньше полумиллиона) напрочь отказывались сажать картофель, жгли поля, нападали на чиновников. Массовые восстания прошли в Саратовской, Казанской, Тобольской, Пермской, Оренбургской, Владимирской, Вятской губерниях. Для подавления народных волнений военным даже разрешено было применять оружие.

Бунтовщиков арестовывали, наказывали плетьми, ссылали в Сибирь.

Почему это произошло?

Что касается причин подобной реакции населения, то их, как ни странно, довольно много. Во-первых, картофель действительно был для русских весьма подозрительным растением. Дело в том, что репу или рожь, например, крестьяне выращивали веками, а странные клубни они, может, и видели, но в пищу их не употребляли. А занимать землю тем, что, по их мнению, являлось несъедобным было, конечно, нецелесообразно.

Во-вторых, народу никто не объяснил, когда собирать и как готовить картофель. Поэтому многие ели зеленую картошку, которая, как известно, содержит яд – соланин. Отравления и даже летальные исходы не заставили себя долго ждать. Большинство русских, а особенно староверы, за подобные последствия называли картошку «чертовым» или «дьявольским» яблоком.

В-третьих, государственные крестьяне, к которым и относилась большая часть бунтовщиков, официально считавшиеся свободными, но прикрепленными к земле, восприняли указ государя как возвращение к крепостничеству. Мир полнился слухами о том, что власть намерена перевести государственных крестьян в удельные или вообще передать их в частные руки.

источник

Платить налоги нужно. Это аксиома и в ней в цивилизованных странах никто не сомневается. Но порой людям приходится выполнять весьма странные налоговые обязательства, а последствия уклонения от налогов могут носить не только финансовый характер. Так, в Тибете за уклонение от налогов могли отрезать уши, а в Англии – казнить. В этом обзоре рассказ о самых неоднозначных налогах в истории.

Налог на бороду в России

Русский царь Петр Алексеевич обложил податями тех, кто не захотел прощаться с густой длинной бородой. Налог появился в России в 1698 году, когда 26-летний монарх вернулся из поездки за границу и захотел приобщить своих граждан к европейской моде.

Русским мужчинам пришлось платить за право носить бороду при правлении Петра I./Фото: borodast.com

Оставлять растительность на лице дозволялось лишь представителям духовенства и крестьянам. Многие приняли это новшество с нескрываемым недовольством, в числе наиболее категоричных противников были старообрядцы, которые сочли новую моду доказательством дьявольской сущности светской власти. Одни люди упорствовали в непослушании указу о необходимости сбрить бороду, другие решались даже покончить с жизнью, так как лишение бороды приравнивалось к позору.

Тогда Петр Алексеевич решил пополнить государственную казну за счет консервативных бородачей. Чтобы контролировать уплату налога, мужчинам выдавали специальный жетон — бородовой знак. Его следовало предъявить по требованию проверяющего лица.

Налоговая ставка устанавливалась в соответствии с сословием. Дворяне платили 600 рублей в год, купцы — 100, ремесленники — 60, слуги — 30, что могло составлять половину от годовых доходов или даже больше. Поэтому носить бороду могли себе позволить лишь самые обеспеченные люди.

Бородовой знак, выдаваемый после уплаты налога./Фото: static.raritetus.ru

Бородовой знак, выдаваемый после уплаты налога

К 1715 уплате подлежала одна сумма для всех — 50 рублей в год. Тех, кто не имел средств, но не соглашался на брадобрейство, ждали принудительные работы на каторге.

Налог на бездетность

Итальянский диктатор Муссолини, охваченный идеей возрождения империи, стремился увеличить численность население своей страны с 49 миллионов в 20-х годах до 60 миллионов человек к середине 20 столетия. Чтобы холостые мужчины поторопились жениться и обзавестись детьми, их облагали налогом. Ежегодные денежные поступления в казну от свободолюбивых итальянцев составляли миллион фунтов стерлингов.

В Италии существовал налог на бездетность./Фото: lh6.googleusercontent.com

Еще одним мотивом для популяризации семейного образа жизни в Италии служили льготы. Главы больших семей имели преимущество при поступлении на престижную работу, им оказывали всяческое содействие относительно карьерного роста. Также многодетные отцы платили меньше за газ и использование городского транспорта.

Налог на бездетность также существовал и в Советском Союзе, его ввели в 1941 году. Свободные мужчины и замужние женщины, не ставшие по каким-либо причинам родителями, начиная с 20 лет отдавали 6 % от зарплаты в бюджет. Особенно обременительным данный налог был для сельских жителей — ставка была увеличена в 1949 году до 150 рублей в год.

Но для правительства СССР данный сбор был направлен больше не на увеличение численности населения, а на пополнение государственной казны. Наличие детей служило основанием для уменьшения налогового бремени. Отменили данный налог лишь в 1992 году.

Налог на шляпы и окна в Англии

Пошлина на шляпы была введена в 1783 году, автором нововведения стал премьер-министр У. Питт. С новой покупкой головного убора каждый англичанин уплачивал в государственную казну от 2 фунтов до 5 шиллингов. Налоговая ставка зависела от местности, наиболее высокий акцизный сбор был установлен для столичных производителей.

За подделку акциза следовало строгое наказание, вплоть до казни./Фото: i.ytimg.com

Данный налог позволял избирательно подходить к плательщикам — малоимущие люди редко покупали шляпы, поэтому их вклад был незначительным, а основным источником денежных поступлений были обеспеченные англичане, следившие за модой. Но это не предотвратило недовольства среди народа. Возникали споры о том, какой головной убор является шляпой, а какой — нет. Также были попытки подделать печать внутри шляпы, свидетельствующую об уплате акциза. За такое преступление полагалась смертная казнь.

Налог на шляпы помог справиться с финансовым кризисом, связанным с Американской войной. У. Питт ловко использовал любовь англичан к элегантным головным уборам, погасив внешний долг государства и избавившись от дефицитов.

Чтобы платить меньше, люди заделывали оконные проемы./Фото: himg2.huanqiu.com

Еще один налог, демонстрирующий изобретательность британской власти, касался оконных проемов. Ставка поднималась 6 раз за 150 лет. Отменили налог на окна лишь в 1851 году, так как последствия его были негативными — дома старались строить с минимальным количеством окон, а то и без них вовсе, что делало жилище темным и сырым — идеальным для распространения эпидемий. Также страдало производство стекла.

Налог на уши в Тибете

Правительство Тибета в 1920-х годах ввело налог на уши. Жители страны, которые имели два уха, как и полагается согласно анатомии человека, должны были уплатить по ляну серебра за каждое. Хотя присутствие ушей на своем месте вовсе не было заслугой государства, при попытке уклониться от платежа ушей можно было и лишиться. Китайский корреспондент Цзинь Фужэнь информировал, что за неуплату уши отрезали. По сути тибетцы стали жертвами шантажа со стороны государства.

В Тибете нередко прибегали к абсурдным поводам сбора денег в казну./Фото: media.npr.org

Несколькими годами позже данью обложили и владельцев носов, причем ставка зависела не от величины доходов, а от размера носа. Необходимость пополнить казну возникла вследствие того, что Тибет намеревался отстоять свою независимость от Китая. Средства нужны были на развитие боеспособной армии.

Налог на мир в Гвинейской республике

Чаще всего вводят новые налоги для того, чтобы покрыть военные нужды, но в Гвинее все иначе. Население должно заплатить за каждый мирный год сумму, соразмерную 17 евро. Большинство жителей западноафриканской страны живут за чертой бедности, но вывод о том, что налоговая ставка завышена — поспешный. Уже более 40 лет в стране не велись военные действия, что подтверждает целесообразность данной меры.

Население Гвинеи платит государству за то, что страна ни с кем не воюет.

Источник: