Блог

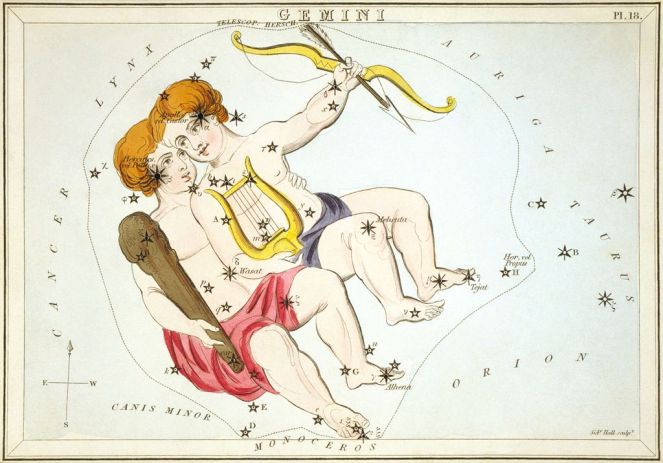

Наблюдая за звездами, кажется, что все они хаотично раскиданы по небу и совершенно не соответствуют названиям. Чем руководствовались астрономы, выделяя их в созвездия и давая им имена? Будем разбираться.

Малые Львы и большие Гидры

Звезды, которые мы видим с земли, могут находиться в миллионах световых лет друг от друга, но нам кажется, что они находятся совсем рядом и складываются в определённую фигуру – крест, корону, треугольник… Первые созвездия выделили очень давно, около пяти тысяч лет назад. Все началось с того, что люди заметили, что небо не беспорядочно усеяно сверкающими точками, что каждую ночь из-за горизонта появляются одни и те же звезды со знакомыми очертаниями. На самом деле, известные нам созвездия сильно отличаются от того, как их представляли древние.

В эпоху Древнего Мира и Средних Веков люди выделяли только группы самых ярких звёзд. Зачастую бывало так, что тусклые и незаметные звёзды, не входили ни в какие созвездия.

Лишь в XVI-XVII в. они вошли в звездные атласы. Ещё античные астрономы упоминали о нескольких звездочках над ярким созвездием Льва, но только в 1690 году поляк Ян Гевелий дал им имя и назвал «Малым Львом». В 1922 году на I Ассамблее Международного Астрономического союза небо было разделено на 88 секторов, по количеству признанных созвездий. Из них около пятидесяти были известны ещё древним грекам, а названия остальных появились позже, когда были открыты звёзды Южного полушария.

Современные созвездия – это не фигуры львов и единорогов: небо разбили на условные участки, между которыми проведены точные границы; наиболее яркие звезды обозначаются греческими буквами (Альфа, Бета, Гамма…). Самое большое созвездие по площади – Гидра; она занимает 3,16 процентов площади неба, самое маленькое – Южный Крест.

Есть и «неофициальные» созвездия – яркие звезды внутри других созвездий, которые имеют своё название (иногда их называют «астеризмами») – например, Пояс Ориона внутри созвездия Орион или Северный Крест в созвездии Лебедь.

Если бы древний астроном посмотрел бы на нынешнюю карту созвездий, едва ли он смог бы в ней что-то понять.

За века и тысячелетия звезды сильно изменили свое положение.

Так, например, крупная звезда Сириус из Созвездия пса поменяла свое месторасположение на четыре диаметра Луны, звезда Арктур в созвездии Волопас продвинулась ещё дальше – на восемь диаметров Луны, а многие и вовсе перешли в другое созвездие. Любые констелляции очень условны, в них попадают светила из разных областей космического пространства, разной удалённости от Земли, разной яркости, случайно оказавшиеся в одном участке неба. Ничто больше не объединяет звезды одного созвездия, кроме того, что с Земли мы видим их в одном участке неба.

В 1952 году американский детский писатель и астроном-любитель Х.А. Рей придумал новые очертания для созвездий. Он догадался соединить линиями самые заметные звезды в простые фигуры, соответствовавшие названию созвездия. Иногда схемы Рея выглядят странно или забавно (например, почему в созвездии Девы самая яркая звезда, Спика, оказалась у Девы где-то пониже спины?), но фигуру девушки в короткой юбке проще запомнить и потом разглядеть на небе, чем просто десяток черточек.

Древняя охота

То, что люди видят на небе, напрямую связано с их материальной культурой. Так, многие народы видят в Большой Медведице охотников и добычу. В этом созвездии рядом со звездой Мицар есть крошечная звездочка – Алькор. Многие племена североамериканских индейцев и народы Сибири считали, что Алькор – это котелок для варки мяса.

Ирокезы рассказывали, что однажды шесть охотников пошли на медведя. Один притворился больным, и другие понесли его на носилках; сзади шёл человек с котелком. Когда уставшие охотники увидели медведя, хитрец соскочил с носилок и первым догнал зверя. Все они оказались на небе; потому-то осенью листья и краснеют – на них капает с неба кровь медведя.

Похожие истории в Сибири знают ханты, кеты и эвенки. Индейцы-мохавки считают ковш Большой Медведицы медведем, а звезды в «ручке» ковша – охотниками с собакой (Алькор). Собакой или волком считают Алькор и многие другие народы – украинцы, эстонцы, баски.

Древнегреческий астроном Арат писал, что Большая и Малая Медведица – Гелика и Киносура – были медведицами, которые вскормили своим молоком бога Зевса. По другим версиям, Большая Медведица некогда была возлюбленной Зевса и звали её Каллисто; Зевс превратил её в медведицу и вознёс на небо.

Орион – горбатый охотник с большим мечом

Три яркие звезды – пояс Ориона – легко заметить на небе. Орион известен почти всем народам мира. Обычно в этом созвездии видят не только пояс, но ещё и меч, щит и дубинку Ориона.

У греков Орион был охотником, который не давал покоя семи сёстрам-Плеядам, дочерям титана Атласа и нимфы Плейоны. Орион хвалился, что может убить всех зверей на земле; испугавшись, мать-Земля послала к нему скорпиона, который укусил его и охотник умер. Орион, Скорпион, и Плеяды оказались на небе и стали созвездиями.

Австралийцы считали, что Орион – старик, который преследовал семерых сестер и утопил их, когда те его отвергли. А вот чукчам казалось, что пояс Ориона – это его спина. Оказывается, Орион был женат, и его жене не нравилось, что он пристает к Плеядам. Жена ударила Ориона по спине доской; после этого он стал горбатым. Плеяды отвергли горбуна. Тот попытался их убить, но не попал: звезда Альдебаран – это его стрела. Между прочим, и чукчи, и народы Сахары считают, что меч Ориона – вовсе не меч, а часть тела любвеобильного охотника.

Кроме Скорпиона, благодаря Ориону в числе созвездий оказался охотничий Пёс (созвездия Большого и Малого Пса), а также Заяц: «Ниже обеих ступней Ориона вращается Заяц, денно и нощно гонимый», – писал Арат.

«Звериный круг»

Самыми известными констелляциями считаются 12 созвездий, расположенные вдоль пути, по которому движутся Солнце, Луна и планеты. Греки называли эту орбиту зодиаком, что буквально означает «звериный круг».

Известный нам греко-римский зодиак пришёл из Вавилонии, но в древности он был немного другим: не было Весов (эту группу звёзд считали клешнями Скорпиона) и круг зодиака начинался не с Овна, а с Рака – на дни, связанные с этим знаком, приходится летнее солнцестояние.

Овна древние шумеры называли «Наемником» («Батраком»). Этого сельского труженика стали отождествлять с богом-пастухом Думузи, а отсюда недалеко и до барана-Овна. Греки считали, что это тот самый баран, у которого была волшебная шкура – золотое руно. Что же касается Тельца, то и шумеры, и греки видели на небе только половину быка. Согласно мифу, шумерский герой Гильгамеш отверг любовь богини Инанны; та наслала на него чудовищного быка Гугаланну. Гильгамеш и его друг Энкиду убили быка, и Энкиду оторвал у него задние ноги. Поэтому на небе и оказалась только передняя часть быка.

В созвездии Близнецов сияют две яркие звезды: древние греки считали их близнецами – Кастором и Полидевком (по-латыни Поллукс). Они были братьями Елены Троянской и сыновьями Леды, причем отцом Полидевка был Зевс, а Кастора – смертный. Когда Кастор умер, Полидевк уговорил Зевса позволить брату вернуться из царства мёртвых и даровать ему бессмертие. В древней Месопотамии считали, что Близнецов зовут Лугальгир (Великий Царь) и Месламтаэа (Тот, кто вернулся из подземного царства). Иногда их отождествляли с богом луны Сином и богом подземного царства Нергалом.

Созвездие Рака греки считали раком-монстром, который напал на Геракла, в Вавилоне его называли Крабом, а древние египтяне – священным скарабеем. В созвездии Льва вавилоняне различали Грудь, Бедро и даже Заднюю Лапу (сейчас это звезда Завийява, или Бета Девы). В Греции это был Немейский лев, которого убил Геракл.

Небесную Деву считали Реей, супругой Кроноса (Сатурна) или богиней Астреей – защитницей добра и правды. В древней Месопотамии Деву называли Бороздой.

Покровительницей этого созвездия была богиня Шала, которую изображали с колосом в руке: звезду, которую теперь называют Гамма Девы, вавилоняне считали Ячменным Колосом. Созвездия Весов греки в древности не знали, а вот у вавилонян оно было; Весы в Месопотамии считали покровителями справедливости и называли это созвездие «Судебный приговор».

Скорпиона – убийцу Ориона – в Месопотамии почитали и боялись. В созвездии Скорпиона вавилоняне различали Хвост, Жало, Голову, Грудь и даже Пуп Скорпиона. В созвездии Стрельца греки видели кентавра, а шумеры называли Стрельца Пабилсаг – «Священник» или «Старейшина». Пабилсаг был одним из древнейших шумерских богов; ассирийцы изображали его в виде крылатого кентавра с двумя головами – человека и льва, и двумя хвостами (лошади и скорпиона).

Козерога греки считали безобидной козой Амальтеей, которая выкормила Зевса своим молоком. Созвездие Водолея в античности связывали со всемирным потопом и с героем Девкалионом, который пережил катастрофу. У шумеров Водолей был добрым речным богом по имени Гула («Великан»); потом его ещё называли Лахму («Волосатый»). Его изображали в виде голого волосатого великана, из плеч которого льются потоки воды, полной рыбы.

Рыб греки изображали в виде двух рыб, связанных верёвкой: говорят, однажды богиня любви Афродита и её сын Эрот шли вдоль реки. За ними погнался монстр Тифон. Афродита и Эрот прыгнули в реку, превратились в рыб и заодно связались верёвкой, чтобы не потеряться. В Месопотамии считалось, что одна рыба в этом созвездии – летучая (её ещё звали Ласточкой-Рыбой), а другая – воплощение богини войны Ануниту.

Как у лисички отобрали гуся

В эпоху Великих географических открытий европейцы впервые увидели небо южного полушария. Питер Кейзер, штурман на корабле голландского купца де Хоутмана, во время плавания вокруг мыса Доброй Надежды в 1595-1596 годах увидел и назвал двенадцать южных созвездий. Среди них были Журавль, Золотая Рыба, Муха, Павлин, Южный Треугольник и другие. В северном полушарии тоже выделили несколько новых созвездий – Лисичка с Гусем, Ящерица, Рысь. Не все этих созвездия получили признание: например, Лисичка стала просто Лисичкой (хотя самая яркая звезда Лисички до сих пор называется Гусём).

В середине XVIII в. француз Никола Луи де Лакайль на том же мысе Доброй Надежды описал ещё семнадцать южных созвездий. Названия он выбрал в основном из области науки и искусства: Телескоп, Циркуль, Мольберт Живописца, Химическая печь. Большое созвездие «Корабль Арго», которое греческие моряки могли видеть низко над горизонтом, Лакайль разделил на Киль, Корму и Паруса. Ещё одно созвездие он назвал Столовая Гора – в честь горы на Капском полуострове в Южной Африке, где проводил астрономические наблюдения.

Впоследствии эти созвездия не раз перекраивали и переименовывали. В XVIII в. предлагали поместить на небо помимо просто Телескопа ещё Телескоп Гершеля (с помощью которого Гершель открыл планету Уран) и Малый Телескоп Гершеля: эта идея не нашла поддержки. Постепенно «Химическая печь» стала просто Печью, «Мастерская Скульптора» – Скульптором, а «Мольберт Живописца» – Живописцем. Не удержались на небе Типография, Электрическая Машина, Стенной Квадрант.

Конечно, у жителей южного полушария были свои названия созвездий и до прихода европейцев. У полинезийцев было созвездие Большой птицы (Манук): Сириус считали её головой (или телом), Канопус и Процион – крыльями. Южный Крест называли рыбой-спинорогом (Бубу). Прекрасно знали в Полинезии и Магеллановы облака, которые европейцы увидели только в XV-XVI в.: на Тонга их называли Ма’афу леле «Летучий огонь» и Ма’афу тока «Стоячий огонь», а на Фиджи именовали Матадраву ни сауту – «Очаг мира и изобилия».

Верноподданные звёзды

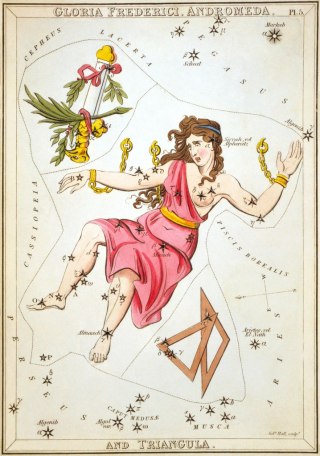

Учёные-царедворцы XVII-XVIII вв. придумали немало названий, которые могли польстить венценосным особам. Эдмунд Галлей в 1679 году выкроил из многострадального Корабля Арго «Дуб Карла» (в юности Карл II скрывался в листве дуба от солдат Кромвеля). В честь другого английского короля, Георга III, назвали Арфу Георга (часть созвездия Эридан). Из того же Эридана прусский астроном Г. Кирх выделил Бранденбургский Скипетр, а ещё из нескольких созвездий – Мечи Курфюрста Саксонского.

В память прусского короля Фридриха Великого астроном И. Боде назвал созвездие «Регалии Фридриха» или «Слава Фридриха», чуть не оторвав для этого руку у Андромеды.

Иногда «по знакомству» на небеса попадали и менее сиятельные особы. Так, французский астроном Лаланд в 1799 году предложил выделить созвездие Кошки: «Я люблю кошек, я обожаю их. Надеюсь, что мне простят, если я после моих шестидесятилетних неослабных трудов помещу одну из них на небо». К сожалению, Кошке (а также Одинокому Дрозду, Северному Оленю и Черепахе) не повезло: в современный список созвездий они тоже не вошли.

источник

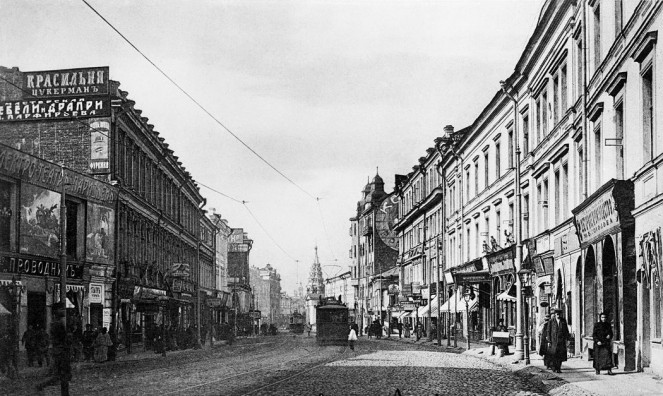

Советскую пропаганду во время Второй мировой называли «третьим фронтом». Она подавляла врагов, воодушевляла бойцов Красной армии и восхваляла союзников. Она была гибкой и часто меняла курс, подстраиваясь под военные условия и внешнюю политику.

Пропаганда политическая и литературная

Необходимость пропаганды в довоенное и военное время стала сразу очевидна – Красной Армии нужно было мобилизовать все новые силы, вовлекая население, противодействовать пропаганде врага на оккупированных территориях, стимулировать патриотизм среди партизан и даже воздействовать методами пропаганды на армию врага.

Популярными средствами пропаганды стали знаменитые советские плакаты и листовки, радиопередачи и трансляция записей во вражеских окопах. Пропаганда поднимала боевой дух советских людей, заставляла сражаться их мужественнее.

Во время Сталинградской битвы Красная армия применяла революционные методы психологического давления на

противника. Из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Но самых эффективным средством был монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». По завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей неслось танго.

Решение об организации пропаганды было принято в первые дни Великой Отечественной войны. Формированием образов, задействованных в пропаганде, занимались Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(Б) и Отделение по работе с войсками противника РККА.

Уже 24 июня 1941 года Совинформбюро стало ответственным за пропаганду на радио и в печати. Помимо военно-политической пропаганды была также и литературная: в группу, которую создали специально для ведения пропаганды и освещения боевой жизни советских солдат были включены такие известные писатели, как К.М. Симонов, Н.А. Тихонов, А.Н. Толстой, А.А. Фадеев, К.А. Федин, М.А. Шолохов, И.Г. Эренбург и многие другие. С ними также сотрудничали немецкие антифашисты – Ф. Вольф, В. Бредель.

Советских авторов читали за рубежом: к примеру, статьи Эренбурга расходились по 1600 газетам в США, а письмо Леонова «Неизвестному американскому другу» прослушали 10 миллионов заокеанских радиослушателей. «Литература вся становится оборонной», — говорил В. Вишневский.

Ответственность писателей была огромна – они должны были не только показывать качества советской армии и воспитывать патриотизм, но и с помощью разных подходов воздействовать на различную аудиторию. К примеру, Эренбург считал, что «для красноармейцев и для нейтральных шведов требовались различные доводы».

Помимо возвышения Красной Армии, советского человека и союзных войск, пропаганда также должна была изобличать немецкие войска, вскрывать внутренние противоречия Германии, демонстрировать бесчеловечность ее нападений.

СССР владел всем арсеналом способов идеологической борьбы. Действуя в стане врага, наши пропагандисты не пользовались излишней коммунистической риторикой, не обличали перед немецким населением церковь, не ополчались против крестьян.

Пропаганда в основном была направлена против Гитлера и НСДАП, причем использовались противопоставления фюрера и народа.

Немецкое командование следило за советской пропагандой и видело, что та была прекрасно дифференцированной: «она говорит народными, солдатскими и специфически-местными выражениями, взывает к первоначальным человеческим чувствам, как страх смерти, боязнь боя и опасности, тоска по жене и ребенку, ревность, тоска по родине. Всему этому противопоставляется переход на сторону Красной Армии…».

Политическая пропаганда не знала ограничений: советская пропаганда, направленная на врага, не только поносила несправедливость войны, но и апеллировала к огромным землям России, холодам, превосходству сил союзных войск. На фронте распускались слухи, рассчитанные на все слои общества – крестьян, рабочих, женщин, молодежь, интеллигенцию. Однако в пропаганде были и общие моменты – образ фашистского врага.

Образ врага

Образ врага во все времена и во всех странах формируется примерно одинаково – необходимо разделить мир хороших, добрых людей, которые воюют исключительно во благо, и мир «нелюдей», которых не жалко убивать во имя будущего мира на земле.

Если национал-социалистические (а не фашистские) органы Германии оперировали термином «недочеловек», то в СССР таким расхожим жупелом стало слово «фашист».

Илья Эренбург таким образом обозначал задачу пропаганды: «Мы должны неустанно видеть перед собой облик гитлеровца: это та мишень, в которую нужно стрелять без промаху, это — олицетворение ненавистного нам. Наш долг — разжигать ненависть к злу и укреплять жажду прекрасного, доброго, справедливого».

Слово «фашист» моментально стало синонимом нечеловеческого монстра, убивающего всех и вся во имя зла. Фашистов рисовали бездушными насильниками и холодными убийцами, варварами и насильниками, извращенцами и рабовладельцами.

Если мужество и сила советских бойцов превозносились, то силы союзников Германии презрительно критиковали: «В Донбассе итальянцы сдаются в плен — им не нужны листовки, их сводит с ума запах наших походных кухонь».

Советские люди изображались добрыми и миролюбивыми в невоенное время – во время войны же им моментально удалось стать героями, голыми кулаками уничтожающих до зубов вооруженных профессиональных убийц-фашистов. И, что немаловажно, фашистов и фрицев не убивали – их только уничтожали.

Отлаженная машина советской пропаганды была достаточно гибкой: так, к примеру, несколько раз менялся сам образ врага. Если с 1933 до начала Второй мировой формировался дискурс разделения образов невинного немецкого народа и коварного нацистского правительства, то в мае 1941 года антифашистские коннотации были устранены.

Разумеется, после 22 июня они вернулись и пропаганда была развернута с новой силой. Еще один кардинальный поворот, отмеченный германскими органами пропаганды – это мобилизация духовных резервов в 1942-1944 гг.

Именно в то время Сталин стал поощрять прежде осуждаемые коммунистические ценности: традиционность, народность, церковность.

В 1943 году Сталин разрешил избрание нового Московского патриарха, и церковь стала еще одним патриотическим орудием пропаганды. Именно в то время патриотизм стал сочетаться с панславянской тематикой и мотивами помощи братьям-славянам. «Изменением политической и идеологической линии и лозунгом «Изгоните немецких оккупантов с родной земли и спасите Отечество!» Сталин добился успеха», писали немцы.

СССР о союзниках

Военная пропаганда Советского Союза не забывала и о странах-союзниках, отношения с которыми были не всегда самыми идиллическими. В первую очередь союзники выступали в пропагандистских материалах друзьями советских людей, веселыми и самоотверженными бойцами. Восхвалялась и материальная поддержка, которая оказывалась союзными войсками СССР: американская тушенка, яичный порошок и английские летчики в Мурманске. Полевой так писал о союзных войсках: «Русские, англичане, американцы, это гора. Кто пытается головой разбить гору, тот разбивает голову…».

Пропаганда велась и среди населения стран-союзников: советским делегациям давались инструкции о том, как формировать положительный образ СССР, как убеждать союзников в необходимости открытия Второго фронта и т.п.

Советские реалии часто сравнивались с американскими: «Бой за Волгу — бой за Миссисипи. Все ли ты сделал, чтобы защитить свою родную, свою чудесную реку, американец», — писал Федин.

Мотив космополитизма и всепобеждающей дружбы народов был преобладающим в союзной пропаганде, направленной на США, Англию и Францию, тогда как на родине этим терминам не всегда придавалась та же роль. Несмотря на то, что сразу после Второй мировой прежние антизападные штампы в советской пропаганде вновь ожили, рисовались плакаты и сочинялись песни: к примеру, джазовая песня «Джеймс Кеннеди» повествовала о героических британцах в Арктике.

источник

Существует несколько версий, к какой нации принадлежал один из самых одиозных главарей-наемников чеченских бандформирований времен Первой и Второй кампаний на Северном Кавказе Хаттаб, чье настоящее имя Самер Салех ас-Сувейлем.

Этого полевого командира причисляли то к этническим чеченцам, то к арабам, а то и вовсе к йеменским евреям. Состав чеченских бандформирований вообще был интернациональным — в республике на стороне боевиков воевали представители свыше десятка наций из ближнего и дальнего зарубежья.

Чьих кровей иноземец

Разночтений у исследователей биографии Хаттаба нет, пожалуй, только в обозначении родины террориста – это Саудовская Аравия. Точная дата рождения будущего главаря чеченских бандгрупп, весьма разношерстных по национальному составу, неизвестна: то ли 1963-й, то ли 1969-й.

Американский еженедельник Newsweek, ссылаясь на свои источники, сообщил, что Хаттаб был этническим чеченцем, представлял многочисленную иорданскую чеченскую диаспору. Утверждалось даже о принадлежности боевика к черкесам. К йеменским евреям амира причислил покойный глава Чечни Ахмат Кадыров — якобы на национальную принадлежность указывал факт названия Хаттабом своей первой дочери Сарой.

По мнению Зелимхана Яндарбиева, Хаттаб был саудовцем. Лидера террористов называли также арабом, пакистанцем, а российский генерал Трошев в своих воспоминаниях причислил его к иорданцам. Однако впоследствии иорданский посол Ахмед али Мубайдин эту версию опроверг, заявив, что боевик отродясь не имел отношения к Иордании ни в плане гражданства, ни по происхождению. Есть еще одна гипотеза происхождения Хаттаба, согласно которой тот являлся выходцем из кочевого племени бедуинов, обретавшегося на границе Саудовской Аравии и Иордании.

Какие еще иностранцы воевали против России

Иностранных наемников вроде Хаттаба в обеих чеченских кампаниях, по самым приблизительным подсчетам, было свыше тысячи. Самые одиозные полевые командиры (на сегодняшний день все они уничтожены) – арабы и курды: Абу аль-Валид, Абу Хафс, Муханнад, Абдулла Курд, Абу Умар, Абу-Кутейб, Абу Дзейт, Ясир. Часть из этих лидеров бандформирований поддерживала связь с лидером «Аль-Каиды» (запрещенная в РФ организация) Усамой бен Ладеном.

Сами чеченские боевики признавали, что в их рядах воевали граждане Украины, в частности, радикальный украинский националист Александр Музычко (Сашко Билый, убитый в 2014 году при задержании спецслужбами Украины), служивший в личной охране Джохара Дудаева.

В 2014 году Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении семерых украинских граждан, членов УНА-УНСО (запрещенная в РФ организация), воевавших, по данным предварительного следствия, в Чечне на стороне чеченских бандформирований. Это Игорь Мазур, Валерий Бобрович, Дмитрий Корчинский, Андрей и Олег Тягнибоки, Дмитрий Ярош, Владимир Мамалыга. Часть фигурантов данного уголовного дела пока проходят в нем как неустановленные лица.

Предположительно, в боевых действиях принимали участие порядка ста украинских националистов. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил также, что имеются данные о том, что вместе с моджахедами воевал и будущий глава правительства Украины Арсений Яценюк.

В составе бандформирований в Первую и Вторую чеченские кампании были также граждане Турции, Китая, стран Прибалтики. Есть многочисленные свидетельства того, что на территории Чечни на стороне боевиков работали снайперы-иностранки (их называли «белыми колготками»), они якобы получали до полутора тысяч долларов за каждого убитого военнослужащего.

источник

Прошло немногим больше века, а мы уже не понимаем языка XIX столетия.

1. Вуй

Вуй или уй – дядя по материнской линии, материн брат.

2. Дерибать

Дерибать – драть когтями или ногтями, сильно чесаться, царапать. От этого слова произошло слово теребить.

3. Ендовочник

Ендовой называли широкий сосуд с отливом или носком, для разливания напитков или медную посудину в виде чугуна, с рыльцем. Слово «ендовочник» происходит от него и означает человека, охочего до пива, браги и попоек.

4. Выдень

Выденем в старину называли рабочий день, будень, рабочее время или срок в сутках, рабочие часы.

5. Хухря

Хухря означает нечесу, растрепу, замарашку. Происходит оно от слова хухрить – растрепывать, клочить.

6. Мимозыря

Мимозырями в старину называли безалаберных и нерасторопных людей, разинь или зевак.

7. Странь

Странью на Руси называли чужаков, странствующих и просто странных людей, чудных и непонятных.

8. Клоб

В XIX веке вместо привычного для нас «клуб» употребляли слово «клоб». Слово исказилось в процессе заимствования.

9. Рюма

Рюма – слово звукоподражательного происхождения. Оно обозначает плаксу, рыдающего человека.

10. Бабайка

У слова «бабайка» сразу два значения. Во-первых, это барочный руль, весло из целого бревна, для управления плотом. Второе значение – чурка или болванчик (схожи с чурками для игры в бабки).

11. Байдак

Байдаком называли небольшое речное судно, около 15-25 локтей в длину. Байдаком также называли большую чашку, ставец для кирпичного чая.

12. Балагта

Балагтой называли болото или кого-то, живущего на болоте.

13. Босовики

Босовиками называлась обувь без голенищ, надевающаяся на босую ногу или домашние туфли.

14. Вакация

Вакацией называли разгульную пору, а во множественном числе вакации значили каникулы или зимние праздничные дни Рождества. Близко по слову и происхождению к слову вакансия.

15. Гребля

Гребля – это не только вид спорта. Это еще и насыпь на топкой дороге, или небольшая запруда на реке. Произошло это слово, в данном случае, от способа возведения сооружения, которое нагребли.

16. Десть

Дестью зовется мера или счет писчей бумаги, которая составляет 24 листа. Слово «десть» происходит от персидского deste – пачка.

17. Намале

Намале происходит от слова мало. Применялось оно в значении «мало, скудно, недостаточно». Также применялось к людям, которые смалодушничали в каком-либо деле.

18. Орать

Орать значит пахать или взрывать землю для посева. Корень сохранился в слове «мелиоратор».

19. Росстани

Росстани – перекресток двух дорог, место, где расходятся пути, место расставания. Также словом росстани зовется ситуация, когда надо сделать выбор.

20. Кавыглаз

Кавыглазом на Руси звался буян, задира, обидчик, наглец, наступник.

21. Шандал

Шандалом звался тяжелый подсвечник, происхождение слова – французское, от chandelier – люстра, подсвечник.

22. Юшка

Юшка или юха – это старое название навара из рыбы, мяса, а также любой похлебки.

23. Ширинка

Ширинкой назывался короткий отрез ткани, полотенце или платок.

24. Божедом.

Божедомом называли сторожа у кладбища или скудельницы. Со временем стало синонимом одинокого человека.

25. Голомя

На Руси голомей называли открытое море в дали от берегов. Также слово применялось в значении «давно».

26. Зрелки

Зрелками звались лесные зрелые ягоды.

27. Мизгирь

Мизгирем звался паук, муховор или тарантул. Также мизгирем называли слабосильного человека, мозгляка или плаксу.

28. Тарасун

Тарасун – очищенная кумышка, т.е. перегнанная вторично молочная водка.

29. Хижа

Хижей звалась хилая мокрая погода, осенняя слякоть, дрябня, дождь и снег.

30. Скрин

Скриней в XIX веке назывался сундук, укладка, короб, коробейка или ларец

источник.

Феномен Золотой Орды до сих пор вызывает серьезные споры среди историков: одни считают ее мощным средневековым государством, по мнению других она была частью русских земель, а для третьих ее вообще не существовало.

Почему Орда Золотая?

В русских источниках термин «Золотая Орда» появляется только в 1556 году в «Казанской истории», хотя у тюркских народов это словосочетание встречается гораздо раньше.

Автор «Казанской истории», по-видимому, черпал свои сведения у казанских татар, которые некогда были частью Орды. Сохранилось предание, что потомков Чингисхана именовали «золотым родом».

Однако историк Г. В. Вернадский утверждает, что в русских летописях термином «Золотая Орда» первоначально назывался шатер хана Гуюка. Об этом же писал арабский путешественник Ибн-Баттута, отмечая, что шатры ордынских ханов были покрыты пластинами из позолоченного серебра.

Но есть еще одна версия, по которой термин «золотая» является синонимом словам «центральная» или «серединная». Именно такое положение занимала Золотая Орда после распада Монгольского государства.

Что касается слова «орда», то в персидских источниках оно означало передвижной лагерь или ставку, позднее его употребляли по отношению к целому государству. В Древней Руси ордой обычно называли войско.

Границы

Золотая Орда – осколок некогда могущественной империи Чингисхана. Великий хан к 1224 году разделил свои огромные владения между сыновьями: один из самых крупных улусов с центром в Нижнем Поволжье достался старшему сыну – Джучи.

Границы улуса Джучи, позднее Золотой Орды, окончательно сформировались после Западного похода (1236-1242), в котором участвовал его сын Бату (в русских источниках Батый). На востоке Золотая Орда включала Аральское озеро, на Западе – Крымский полуостров, на юге она соседствовала с Ираном, а на севере упиралась в Уральские горы.

Устройство

Суждение о монголах, исключительно как о кочевниках и скотоводах, наверное, должно уйти в прошлое. Обширные территории Золотой Орды требовали разумного управления. После окончательного обособления от Каракорума, центра Монгольской империи, Золотая Орда разделяется на два крыла – западное и восточное, и в каждом возникает своя столица – в первом Сарай, во втором Орда-Базар. Всего же, по мнению археологов, число городов в Золотой Орде доходило до 150!

После 1254 года политический и экономический центр государства полностью переходит в Сарай (располагался возле современной Астрахани), население которого в пору расцвета достигало 75 тысяч человек – по средневековым меркам довольно крупный город. Здесь налаживается чеканка монет, развивается гончарное, ювелирное, стеклодувное ремесло, а также выплавка и обработка металла. В городе были проведены канализация и водоснабжение.

Сарай был многонациональным городом – здесь мирно уживались монголы, русские, татары, аланы, булгары, византийцы и другие народы. Орда, будучи исламским государством, терпимо относилась к другим вероисповеданиям. В 1261 году в Сарае появляется епархия Русской Православной Церкви, а позднее и католическое епископство.

Города Золотой Орды постепенно превращаются в крупные центры караванной торговли. Здесь можно найти все – от шелка и пряностей, до оружия и драгоценных камней. Государство активно развивает и зону своей торговли: караванные пути из ордынских городов ведут как в Европу и Русь, так в Индию и Китай.

Орда и Русь

В отечественной историографии долгое время основным понятием, характеризующим отношения Руси и Золотой Орды, было «иго». Нам рисовали страшные картины монгольской колонизации русских земель, когда дикие орды кочевников уничтожали на своем пути всех и вся, а оставшихся в живых обращали в рабство.

Однако в русских летописях термина «иго» не было. Впервые он появляется у польского историка Яна Длугоша во второй половине XV века. Более того, русские князья и монгольские ханы, по мнению исследователей, предпочитали договариваться нежели подвергать земли разорению.

Л. Н. Гумилев, к слову, считал взаимоотношения Руси и Орды выгодным военно-политическим союзом, а Н. М. Карамзин отмечал важнейшую роль Орды в возвышении Московского княжества.

Известно, что Александр Невский, заручившись поддержкой монголов и застраховав свои тылы, смог выдворить с северо-западной Руси шведов и немцев. А в 1269 году, когда крестоносцы осаждала стены Новгорода, монгольский отряд помог русским отбить их нападение. Орда встала на сторону Невского в его конфликте с русской знатью, а тот в свою очередь помогал решать ей междинастические споры.

Безусловно, значительная часть русских земель монголами была завоевана и обложена данью, однако масштабы разорения вероятно сильно преувеличены.

Князья, желавшие сотрудничать, получали от ханов так называемые «ярлыки», становясь, по сути, ордынскими наместниками. Бремя повинности для подконтрольных князьям земель существенно снижалось. Какой бы унизительной ни была вассальная зависимость, она все-таки сохраняла автономию русских княжеств и предотвращала кровопролитные войны.

Церковь и вовсе была освобождена Ордой от выплаты дани. Первый ярлык был выдан именно духовенству – митрополиту Кириллу ханом Менгу-Темиром. История нам сохранила слова хана: «Мы жаловали, попов и чернецов и всех богадельных людей, да правым сердцем молят за нас Бога, и за наше племя без печали, благословляют нас, да не клянут нас». Ярлык обеспечивал свободу вероисповедания и неприкосновенность церковного имущества.

Г. В. Носовский и А. Т. Фоменко в «Новой хронологии» выдвигают весьма смелую гипотезу: Русь и Орда одно и то же государство. Батыя они легко превращают в Ярослава Мудрого, Тохтамыша в Дмитрия Донского, а столицу Орды Сарай переносят в Великий Новгород. Впрочем, официальная история к такой версии настроена более чем категорично.

Войны

Без сомнения лучше всего у монголов получалось воевать. Правда, брали они большей частью не умением, а числом. Завоевать пространство от Японского моря до Дуная армиям Чингисхана и его потомков помогали покоренные народы – половцы, татары, ногайцы, булгары, китайцы и даже русские. Золотая Орда не смогла сохранить империю в прежних пределах, однако в воинственности ей не откажешь. Маневренная конница числом в сотни тысяч всадников заставляла капитулировать многих.

До поры до времени удавалось поддерживать хрупкий баланс в отношениях между Русью и Ордой. Но когда не на шутку разыгрались аппетиты темника Мамая, противоречия между сторонами вылились в ставшее легендарным сражение на Куликовом поле (1380). Его итогом было поражение монгольского войска и ослабление Орды. Это событие завершает период «Великой замятни», когда Золотую Орду лихорадило от междоусобиц и династических передряг.

Прекратилась смута и укрепилась власть с восшествием на престол Тохтамыша. В 1382 году он снова идет на Москву и возобновляет выплату дани. Однако изнурительные войны с более боеспособной армией Тамерлана, в конце концов, подорвали былую мощь Орды и надолго отбили желание совершать завоевательные походы.

В последующее столетие Золотая Орда постепенно стала «рассыпаться» на части. Так одно за другим в ее границах появись Сибирское, Узбекское, Астраханское, Крымское, Казанское ханства и Ногайская Орда. Ослабевающие попытки Золотой Орды осуществлять карательные акции пресек Иван III. Знаменитое «Стояние на Угре» (1480) не переросло в масштабное сражение, однако окончательно сломило последнего ордынского хана Ахмата. С этого времени Золотая Орда формально перестала существовать.

источник

Притча о том, на что следует тратить время.

Один мудрец взял пустой кувшин и наполнил его доверху небольшими камнями. Он собрал своих учеников и задал им первый вопрос: «Скажите, уважаемые, полон ли мой кувшин?», на что те ответили: «Да, полон». Тогда мудрец взял…

полную банку с горохом и высыпал содержимое в кувшин с камнями. Горох занял свободное место между камнями. Задал мудрец второй вопрос: «Полон ли теперь мой кувшин?» Ученики вновь подтвердили, что полон. Тут мудрец взял коробку с песком и ее содержимое тоже высыпал в кувшин. Песок просочился сквозь горох и камни и занял все свободное место.

Сказал мудрец: «Я хотел, чтобы вы осознали, что кувшин – это наша жизнь. Камни – самые главные составляющие жизни каждого. Горох – это вещи, которые иметь приятно, но это не самое важное. Песок символизирует мелочи, которых полно в жизни любого человека.

Если сначала кувшин наполнить песком, не останется места для гороха и тем более камней. Так же и в жизни: если тратить время на пустяки, не останется времени на самое главное» .

Источник:

Люди и животные на фотографиях, которые несут заряд радостного настроения миру.

Джон Дрисдейл – парень из Уганды, которому несказанно повезло. Гостя у родственников в Великобритании он получил приглашение на обучение в престижном Гилфордском художественном колледже, и Джон использовал этот шанс по полной. Как лучший ученик он начал карьеру в легендарной лондонский студии Vogue, потом помогал снимать представителей британского двора. А лучше всего у него всегда получались дети и животные. Работы Дрисдейла несут заряд добра и позитива всему миру.

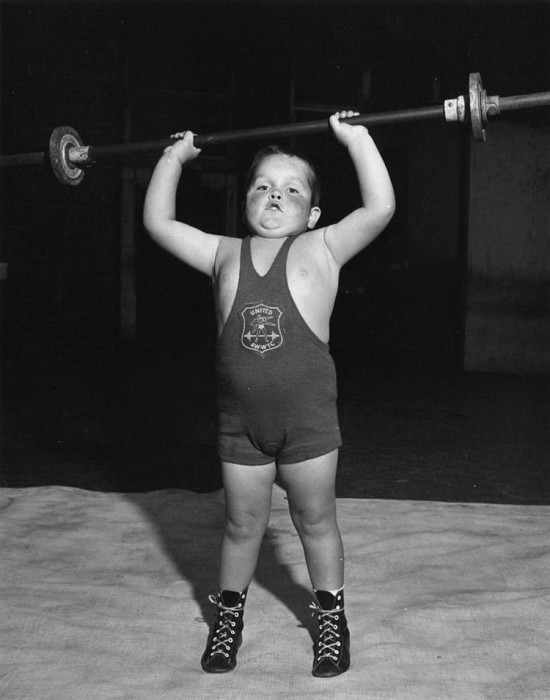

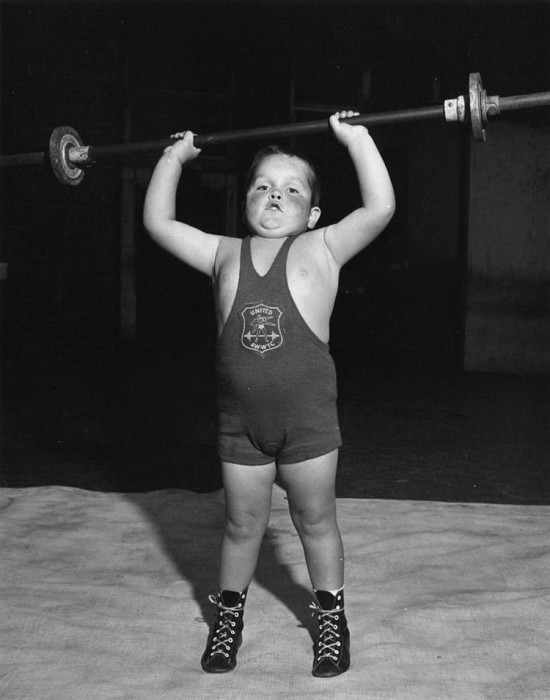

1. Сын тяжелоатлета Джона Ингла

4-летний Джек Ингл поднимает изрядный вес над головой, 1956 год.

2. Индийская слониха Ева

14-месячная индийская слониха Ева в доме миссис Рассел в городе Грейт-Ярмут.

3. Всюду за хозяином

Индийский слонёнок втискивается в британскую телефонную будку, 1955 год.

4. «Грусть и тоска безысходная…»

Боксёр Ким в Дрейтон Парке.

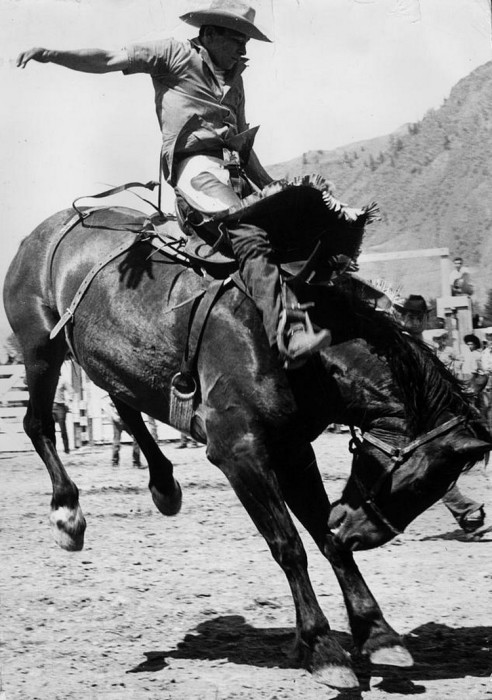

5. Успешное выступление

Участник родео на соревнованиях в Калгари.

6. Спортсмены

Катание на лыжах. Фото: Джон Дрисдейл.

7. Умный папа

Отличный способ занять детей.

8. Идеальный партнёр

Пятилетняя Кэрол-Линн Роулинс танцует со своим учителем Джоном Митчеллом, 1963 год.

9. Дрессировка на высшем уровне

Собаку Роки учат вести себя на «зебре».

10. Прокачка мышц

Линда Николь занимается тяжёлой атлетикой под руководством Герберта Дениса.

11. Балет для мальчиков

Занятия в Королевской балетной школе Уайт-Лодж, 20 февраля 1964 года.

12. Заряд бодрости

Вперёд за лидером, 19 марта 1962.

13. «Бреющий полёт»

Курсанты Королевского военно-морского колледжа в Дартмуре.

14. Путешествие по озёрному краю

Девушки на борту небольшой яхты.

15. Девушки на борту

Девушки, отдыхающие в своей каюте во время плавания.

Источник:

Девочка из бывшей страны инков

До появления вооружённых пороховым оружием испанцев армия инков была самой сильной в Южной Америке, а империя включала в себя много земель и народов. В ней были обязательный призыв, система образования, почтовая система, водопровод и дороги, сравнимые с теми, что прокладывали на века по всей Европе римские солдаты. Инки использовали пенициллин. В то же время, это было государство с потрясающе жестокими законами. И положение женщины не понравилось бы нашей современнице.

Суровое детство

Когда девочка в стране инков рождалась, первые её дни мало отличались от первых дней мальчика. На четвёртый день, убедившись, что младенец выжил, семья собиралась и праздновала появление новорождённого. Но на этом сходство с европейскими обычаями заканчивалось. У инков был настоящий культ закаливания. Младенцев купали только в холодной воде, и считалось полезным выставить люльку со спящим ребёнком на ночной холод. Единственное, о чём волновались матери — как бы не намочить макушку.

До трёх месяцев ребёнку туго пеленали руки, иначе, как считалось, они будут слабыми. Мать ни в коем случае не брала ребёнка на руки или на колени, чтобы не разбаловать. Даже кормила она, склоняясь над люлькой. Сами люльки были похожи на деревянные скамеечки с бортиками. Одна ножка была чуть короче другой, чтобы люльку можно было покачивать. Под младенца подстилали только сложенную грубую сеть.

Инки практиковали кормление по часам. Мать подходила, чтобы дать дочке или сыну молоко, только трижды в день, как бы сильно в остальное время ребёнок ни плакал от голода. Считалось, что иначе малыш вырастет жадным и обжорой, а ещё может заболеть рвотой и поносом. Тем не менее, своих детей любили, воспитывали сами, без нянек, даже в знатных домах. Кормили грудью до тех пор, пока молока у матери было достаточно.

Когда ребёнок чуть подрастал, ему могли устроить манежик, выкопав в земле ямку глубиной до подмышек малыша. Ямку выстилали тряпками и клали в неё игрушки.

Имя девочки и мальчики получали только после года, на специальной церемонии отрезания волос. Это имя было детским, со взрослением его полагалось заменить. Перед церемонией собирались родственники, пировали, а потом по одному подходили, отрезали прядку и дарили взамен малышу подарок. Этот праздник был одинаков и в бедных домах, и в богатых, разница была только в цене подарков.

Встав на ноги, девочка начинала помогать матери по дому по мере силёнок. Ещё в дошкольном возрасте она обучалась шить, стирать, готовить, убираться, присматривать за малышами. Впрочем, за серьёзных нянек сестёр никто не держал.

У женщин в бывшей стране инков изменились одежда и обращение с детьми, но не лица

Праздник в твою честь — это когда ты прислуживаешь

Каждый год самых красивых девочек-простолюдинок 9-10 лет отбирали для обучения в Доме Девушек в своей провинции. За это отвечал специальный чиновник. В Доме Девушек монахини учили девочек основам религии и более сложной женской работе: прясть, ткать и окрашивать шерстяные и хлопковые полотна, готовить блюда посложнее и изготавливать чичу, род браги, которых употреблялась на праздниках и в религиозных церемониях. Многие из этих навыков девочки получили бы, конечно, и дома. Вероятно, заодно девочкам прививались хорошие манеры.

Девочек, прошедших четырёхлетнее обучение, ответственный за них чиновник отвозил их в столицу на Праздник Солнца. Их представляли императору. Самые красивые становились наложницами и фрейлинами императора (увы, отказаться от этой чести было нельзя). Остальных распределяли в монахини, храмовые служанки, замуж за чем-то угодивших императору придворных и чиновников. Иногда девушку сохраняли для особенного жертвоприношения.

Мумия девочки, принесённой в жертву. Перед смертью жертв инки не мучили

Образование девочек, конечно же, было в разы проще и скуднее, чем у мальчиков. Правда, обучались в школе-интернате только сыновья знатных людей. Девочки из обширной императорской семьи, помимо программы, представленной в монастырях, учились драться с оружием. Впрочем, на поле боя их никто не выпускал — этот навык просто должен был отличать представителя императорской семьи от любой другой.

Каждая девочка, и бедная, и родовитая, проходила через церемонию кикочико, которая проводилась после её первой менструации. Перед праздником девочка три дня постилась, а её мать в это время ткала для дочки новый наряд. В этом платье и сандалях из белой шерсти, с заплетёнными волосами девочка выходила к семье. К этому дню уже подтягивались родственники. Во время кикочико пировали два дня, и девочка на пиру была служанкой, поднося всем еду и напитки. После пира она от каждого получала подарки, а самый влиятельный мужчина её семьи давал ей имя вместе с напутствием быть послушной и радовать маму с папой.

Имя девушке давали такое, которое звучало бы как комплимент. Например, “Золотая” (Кори). Известна женщина, которая за свою изысканную хрупкость получила имя “Яйцо” (“Рунта”).

Легко ли быть взрослой

Чем дальше, тем больше было различий в правах девочки и мальчика. На взрослую женщину, например, накладывался запрет давать свидетельства в суде, делать аборт (каждый ребёнок принадлежал государству с момента зачатия, и наказанием за прерывание беременности были смертная казнь за мальчика и двести плетей за девочку). За мужеубийство наказывали куда строже, чем за женоубийство, подвешивая женщину на площади вниз головой. Кроме того, в прелюбодеяниии, даже если женщина была изнасилована, признавались виновными обе стороны. Обоих и убивали.

Замуж девушка выходила в возрасте 16-20 лет, а мужчины женились обычно уже после 25 лет, пройдя обязательную воинскую службу. Простолюдины обычно могли завести только одну жену. Дворяне — две и более. Император имел право на каждую женщину как на свою жену. Но главной считалась для него только родная сестра; сын от неё и наследовал престол.

Интересно, что, при всей скромности общественной роли женщины у инков, сестра императора считалась равной соправительницей. Многие государственные деяния приписывали именно императрицам, хотя исследователи сомневаются, что такая активность для женщины была возможна в настолько жестоко патриархальном государстве.

Кроме императора, право на сёстрах жениться имела знать, но только если у жениха и невесты — разные матери. Простолюдинам же запрещались браки при родстве вплоть до четвёртого колена. Проблема была, однако, в том, что жениться крестьяне были обязаны внутри своей общины, так что очень часто браки игрались не по взаимной симпатии — родственники и чиновники подбирали мужчине жену, исходя из соображений не слишком близкого родства. Жениться было обязанностью каждого мужчины империи.

Империя инков была горным государством, может быть, поэтому и таким суровым

Брак регистрировали официально на специальной церемонии, проходившей один раз в год. Инки вообще были помешаны на том, чтобы максимально упорядочивать по времени всё естественное. Понятно, что спонтанных свадеб быть не могло. Брачующиеся становились парами и шли стройными рядами регистрироваться. В столице церемонию на главной площади страны проводил лично император! Правда, только для девушек и юношей, состоящих с ним в родстве. Но таких было немало.

После свадебного пира жених приходил за невестой в дом её родителей и, опустившись на колено, надевал сандалию на её правую ногу. Белые шерстяные сандалии полагались только девственницам, остальным невестам надевали травяные. Он брал невесту за руку, и родственники с обеих сторон вели молодых в дом жениха. Уже там невеста дарила жениху шерстяную рубаху и украшение, которое он немедленно надевал. Затем до самого вечера родители наставляли молодых, объясняя их обязанности.

Для свадьбы молодым обязательно заранее строили отдельный дом. Родственники дарили на свадьбе домашнюю утварь, каждый по одной. В общем, у инков было много общего с нами в такой день. Дом строили всей общиной; постройка дома для представителей знати входила в общественные обязанности простых жителей империи. Мебели в домах не предполагалось. Спали и ели на полу, утварь хранили в нишах в стенах.

После свадьбы развод был возможен только с младшей женой. То есть, простолюдинам он был недоступен. Кроме того, младшая жена считалась служанкой старшей, а, когда у старшей рождался наследник дома, приставлялась к нему сначала в качестве няньки, потом, после наступления его 14 лет, в качестве первой любовницы. Строго запрещалось овдовевшим мужчинам назначать главной женой младшую. Полагалось брать другую главную жену. Вероятно, так хотели предотвратить убийства младшими жёнами главных с целью занять их место.

А вот вдове повторно выйти замуж было почти нереально. Зато им часто передавали на воспитание мальчиков-сирот, которые по достижении половой зрелости и вплоть до создания своей семьи были их официальными любовниками. После свадьбы сироты должны были содержать опекунш, словно младших жён.

Отёки для красоты и работа для отдыха

Взрослые женщины и девушки старались приукрасить себя. Поскольку инки любили женщин с полными икрами и бёдрами, модницы туго перевязывали полосками ткани свои ноги под коленями. От этого ноги отекали, приобретая желанную полноту. Конечно, ничего полезного в этом не было.

Платье женщины обычно состояло из полотнища, сложенного пополам и сшитого так, чтобы остались отверстия для рук. Сверху вырезался ворот. Платье подпоясывалось широким, изящно отделанным поясом. Белья под ним не предполагалось. Кроме того, женщины активно использовали металлические (серебряные, бронзовые, золотые) украшения. Концы некоторых украшений вроде шпилек оформлялись в виде маленьких дисков и служили зеркалами.

Женщины очень тщательно ухаживали за волосами, следили за их чистотой, расчёсывали. Если волосы выгорали на солнце и начинали отливать рыжиной или если в них показывалась седина, женщины стремились подкраситься. Это было непростым процессом, в ходе окраски волос приходилось долго сидеть, опустив волосы в чан с кипящим отваром трав. Этот отвар не только окрашивал, но и придавал волосам глянцевый блеск, что очень ценилось.

Радуга считалась национальными цветами императорского дома страны инков

Шанса пойти против системы и заняться интересным ремеслом вместо домашней работы у женщины не было. За девушкой строго следила мать, а замужнюю женщину постоянно проверял специальный местный инспектор. Он оценивал чистоту помещения, опрятность женщины и её детей, соблюдение гигиены при готовке пищи, правильно ли обращаются с детьми.

Помимо обычных женских обязанностей по дому простолюдинка участвовала в сдаче налога от домохозяйства. От императорского дворца всем домам рассылалась шерсть высочайшего качества, и в течение года из этой шерсти должно было быть соткано полотно, которое отправлялось обратно во дворец.

Женщине вообще не позволялось выглядеть праздной, так что если она хотела прогуляться, поболтать с подругами, отдохнуть, она брала веретено и пряла. Благо никто не проверял, насколько быстро она это делает. Правда, свою работу принести не имела права дама, пришедшая в гости к принцессе. Так что она должна была попросить какой-нибудь работы на месте. Хозяйка милостиво разрешала помочь какой-нибудь из дочерей.

Особенные обязанности были у младших жён и прислужниц императора. Они не только готовили и подавали еду=. Если ему хотелось сплюнуть, какая-нибудь из женщин подставляла руку, чтобы он не делал этого некультурно на землю. При императоре Атауальпе, страдавшем, по видимости, парайнойей, если с его головы на одежду падал волос, одна из женщин подбирала его и съедала, чтобы никто другой не мог взять его и сглазить главу государства.

Кроме жены, служанки или монахини, женщина могла стать проституткой. Но никогда не выбирала такой доли по желанию. Никакого аналога дорогих куртизанок у инков не было. Проститутки жили отдельно в хижинах за пределами города. Это были женщины, от которых почему-либо отказалась семья или оставшиеся без семьи вовсе. Приличным женщинам нельзя было разговаривать с проститутками под угрозой наказания и развода.

Рожали женщины без акушерок, надеясь на природу и наставления старших женщин. Если родились близнецы или ребёнок с видимым физическим изъяном, считалось, что боги за что-то наказывают семью. Так что вся семья после этого постилась. Надо сказать, что таких детей не убивали, и впоследствии государство предоставляло инвалидам работу по силам. Им также выдавалась одежда из кладовых императора. Но закон требовал, чтобы в брак они вступали только с людьми с тем же видом увечья.

Источник:

Генетика — это поистине чудо-наука, изучение которой позволяет человечеству не только успешно бороться с недугами, но и предопределить внешность и интеллект своего потомства. Сегодня ученые-генетики стоят на пороге уникальных открытий, которые помогут замедлить процесс старения и значительно увеличат продолжительность жизни человека.

Умные люди вымрут

В последние годы ученые активно ищут гены, которые отвечают за интеллектуальные способности человека (аномально высокие или низкие), а также за отклонения в работе мозга, ведущие, например, к шизофрении, аутизму и депрессии. Такие гены действительно существуют. Так, недавно были обнаружены вариации в ДНК, которые связаны с высоким уровнем интеллекта.

Ученые заинтересовались, а влияет ли интеллект на продолжение рода? Исследования, опубликованные в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, доказали, что данная взаимосвязь действительно имеется: чем выше интеллект человека, тем меньше детей он производит на свет.

Таким образом, возможно, в далёком будущем интеллектуалы уступят место людям, обладающим более низким уровнем развития. Этот процесс идет уже сегодня: за последние 20 лет количество носителей “умных” генов не фатально, но все же сократилось.

генетика,

Голубоглазые родственники

Сегодня людей с глазами небесно-голубого цвета практически не встретить. А тех, кто остались, негласно называют “родственниками”. Все потому, что небесно-голубые глаза — это мутация особого гена жителей Ближнего Востока.

Женщин-гениев практически не бывает

Если вы хотите умное потомство, то вам следует кое-что узнать о том, как наследуется интеллект. Отец может “передать” свои умственные способности только дочери, и только на 50 процентов. Мужчины наследуют интеллект от матери, который она соответственно “получает в наследство” от своего отца. Таким образом, мужчины по интеллектуальному уровню напоминают своих дедушек.

Из этого следует вывод, что женщин-гениев в природе быть не должно, точно так же, как нет стопроцентно глупых женщин. Этот факт на своем примере подтверждают светила науки: практически все они — представители сильной половины человечества.

Мужчинам, которые мечтают об умном сыне, следует обратить внимание на отца своей супруги. Если последний обладает очень высоким интеллектом, то ребенок получится умным. Если же мужчина мечтает о потомках-интеллектуалах, то ему необходимо ставить на рождение дочери.

Девочки по чертам характера похожи на своих матерей, но по умственному развитию они ближе к своим отцам.

Генетическая коррекция — уже не миф

День, когда родители получат возможность самостоятельно выбирать гены для своих детей, уже не за горами. В конце 2008 года ученые официально заявили, что вскоре на свет появится первый ребенок, гены которого были искусственно модифицированы. В январе 2009 года в Лондоне родилась такая девочка.

Пессимистами не становятся, а рождаются

Исследования генетиков из университета Британской Колумбии в Канаде доказали: наш оптимизм или пессимизм генетически запрограммирован. Так, если в мозгу человека концентрация нейропептидов Y невысока, то он склонен воспринимать окружающий его мир пессимистично, а также подвержен депрессии.

Очаровательные мутанты

Порода кошек шотландская вислоухая была выведена в 1961 году. Их забавные ушки стали следствием именно генетической мутации. По этой причине скрещивать двух вислоухих кошек нельзя. Для продолжения рода вислоухих спаривают с прямоухими особями.

Самая распространенная генетическая аномалия

Статистика показывает, что 1 из 180 детей рождается с некой аномалией хромосом. Самая частая хромосомная аномалия — это синдром Дауна.

Доказано, что появление такого ребенка зависит от возраста женщины-матери. Так, девушки в возрасте до 25 лет рожают такого ребенка с вероятностью 1/1400, до 30 — 1/1000. Когда женщина достигает возраста 35 лет, риски возрастают до 1/350. Для женщин от 42 лет вероятность родить ребенка с синдромом Дауна увеличивается до 1/60, а в 49 лет — до 1/12. Тем не менее по статистике именно молодые женщины чаще рожают таких детей, но это потому, что на их долю в целом приходится больше производимых на свет детей.

Мы все одинаковые

Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы — генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.

Все люди — братья

Все человечество — это потомки одной группы людей. К такому выводу пришли ученые, исследовавшие генетические вариации обезьян и человека. В ДНК полусотни африканских обезьян намного больше наследственных вариаций, чем в ДНК всех людей на планете. Более того, ученые обнаружили, что мы все — потомки африканцев. Аналитическое исследование опубликовано в National Geographic в рамках «Genographic project» — уникального проекта по изучению истории всего человечества.

Польза мутаций

Мутации могут быть вредными, нейтральными и даже полезными. Большинство генетических мутаций являются нейтральными, на втором месте — вредные, и лишь небольшая часть признана полезными. Мутация определенных генов может иметь на удивление положительные результаты. Так, для населения Африки характерна серповидно-клеточная анемия, формирующая неправильную форму гемоглобина. Все потому, что данная генетическая особенность позволяет предотвратить заражение малярией. Люди с такой мутацией имеют шансы выжить.

источник