Блог

Личность комиссара государственной безопасности 2-го ранга, генерал-полковника Виктора Абакумова окружена загадками. Одни считают его прекрасным мужественным человеком, героем войны. Другие – одним из самых жестоких и беспощадных борцов с «врагами народа». Хотя, возможно, одно другому и не мешало. Впрочем, в конце концов Абакумов сам стал жертвой репрессий…

Гроза шпионов

Виктор Семенович Абакумов родился в 1908 году в Москве, в семье чернорабочего и швеи. Окончив четыре класса городского училища, подросток ушел добровольцем в Красную Армию, где служил санитаром в Московской бригаде частей особого назначения (ЧОН).

После демобилизации с фронта Абакумов стал работать упаковщиком в Московском союзе промысловой кооперации, активно занимался комсомольской, а затем партийной работой. В 1932 году Московский комитет ВКП(б) направил его на службу в органы ОГПУ. Потом его перевели надзирателем в ГУЛАГ, а в конце 1938 года назначили начальником ростовского областного управления НКВД. Очень быстро он прославился умением в прямом смысле слова выбивать из подследственных нужные признания. Его методы казались крайне жестокими даже для следователя. Рвение Абакумова не осталось незамеченным, и в июле 1941 года он возглавил военную контрразведку.

В источниках встречается информация о том, что в годы войны Абакумову удалось разоблачить аж 30 тысяч немецких агентов. Но были ли все они действительно немецкими агентами? Или большинство их были обычные люди, признавшие себя шпионами в ходе «допросов с пристрастием»?

Опасные игры

После войны Абакумов занял еще более высокий пост — министра МГБ. Занимался он, впрочем, тем же, что и в СМЕРШе – чистками армии и оборонной промышленности от «вражеской агентуры». При нем были репрессированы маршалы авиации Новиков и Худяков, нарком авиапромышленности Шахурин, адмиралы Алафузов, Степанов и Галлер. В ходе так называемого «ленинградского дела» были расстреляны секретарь ЦК Кузнецов, заместитель председателя Совмина СССР Вознесенский, председатель Совмина РСФСР Родионов, первый секретарь Ленинградского обкома партии Попков… Кстати, именно Абакумов по приказу Сталина организовал убийство актера и режиссера Соломона Михоэлса.

На этом ревностный министр не остановился – он принялся собирать компромат на всех сколько-нибудь видных лиц государства.

Погорел Абакумов на деле Якова Этингера. Известный профессор-кардиолог был арестован в ноябре 1950 года, а в марте 1951 года умер в холодном карцере. В июле 1951 года старший следователь МГБ Рюмин в письме Сталину обвинил министра Абакумова в намеренном убийстве Этингера. Сталин сделал выводы. 12 июля Абакумова арестовали вместе с женой – дочерью известного эстрадного артиста Антониной Смирновой и маленьким сыном и отправили в Лефортовскую тюрьму.

Повод к аресту сам по себе выглядит очень странным: ведь в ту эпоху масса людей умирали в тюрьмах и лагерях, и никто не нес за это ответственности. Но дело в том, что Рюмин в своем доносе упоминал: министр требует от следователей собирать на допросах компрометирующие материалы, в том числе на Бориса Ванникова и Авраамия Завенягина, которые руководили работами по созданию ядерного оружия. Между тем, «ядерный проект» курировал сам Лаврентий Берия, и находился он под личным контролем Сталина.

Очевидно, Абакумов полез не в свою «епархию». Ему предъявили абсурдное обвинение в том, что он прохлопал у себя под носом «сионистский заговор» Еврейского антифашистского комитета и не проявил достаточно активности в так называемом «деле врачей», участники которых якобы готовили покушения на партийных вождей.

Казнь за верность приказам

Следствие шло долго, во время допросов к Абакумову активно применяли пытки, так же, как и он когда-то к своим подследственным. Это в конце концов сделало его инвалидом.

После кончины Сталина экс-министра, в отличие от многих других, не реабилитировали. Напротив, в связи с арестом Л.П. Берии Абакумову вменили также организацию «ленинградского дела» и контакты с тем же Берией, которого, в свою очередь, признали «агентом иностранных разведок».

Суд состоялся в декабре 1954 года в Ленинграде. Когда подсудимому предоставили последнее слово, Виктор Абакумов заявил: «Сталин давал указания, я их исполнял».

В конце концов Абакумова признали виновным в измене Родине, вредительстве, совершении терактов, а также в участии в контрреволюционной организации, и приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в исполнение в тот же день – 19 декабря.

источник

СССР и КПСС нет вот уже более четверти века, а тело вождя пролетариата все еще покоится в мавзолее на Красной площади. К нему давно уже не выстраиваются километровые очереди желающих почтить память Ильича. Предложения похоронить его тело в земле звучит все чаще. Пока официальные власти России не решаются этого сделать. До сих пор есть много оправданий тому, почему труп Ленина остается в сердце столицы, где кипит жизнь, гуляют дети и проходят торжественные празднования.

Сторонники коммунистических идей против

После развенчания коммунистической диктатуры во времена Перестройки впервые прозвучало предложение убрать тело главного идеолога революции 1917 года с Красной площади. Это произошло в 1989 году. Тогда предложение произвело эффект взорвавшейся бомбы. Верные идеям социализма партийцы не могли допустить такого «кощунства».

Поколение «нулевых» мало знает о вожде мирового пролетариата. Но коммунистическая партия все еще имеет много последователей, а в условиях многопартийности уважать их мнение просто необходимо. Это один из законов демократического существования общества. По разным опросам 1911-2016 годов около 36-40% россиян против выноса останков Ленина из мавзолея. Эта ситуация пока не меняется.

Депутат Госдумы от фракции коммунистов Николай Харитонов во время политических дебатов с Владимиром Жириновским (ЛДПР) в 2011 году сказал, что нельзя уничтожать память о Ленине. Многие россияне уважительно относятся к личности Владимира Ильича (основная часть тех самых 36-40%). Оскорбление их чувств может привести к серьезной дестабилизации политической ситуации в стране.

В память о прошлом

О том, что вынос из мавзолея и последующее перезахоронение останков Ленина может привести к «разделению российского общества», высказался в начале 2016 года и президент Владимир Путин. Многие россияне считают, что нельзя каждому последующему поколению подчистую уничтожать памятники предыдущих эпох. Иначе никогда не будут сделаны выводы, которых требует переосмысление трагедий и кровавых революций прошлого.

Плохой знак

Существует также много легенд и преданий, почему тело Ленина до нынешнего времени лежит в мавзолее и на его сохранение тратится более 13 миллионов рублей в год. В разные годы православные сподвижники и даже отцы церкви делали плохие предсказания относительно этого факта. Блаженная Алипия Киевская предвидела, что после перезахоронения трупа Ленина в России начнется война.

Старец Иоанн, монах-схимник при Храме Святителя Николая Угодника, что в Ярославской области, предвещал полное разрушение Москвы после выноса тела Ленина с Красной площади: «В апреле, когда вынесут «лысого» из Мавзолея, произойдёт провал Москвы в соленые воды и мало что от Москвы останется. Грешники будут ещё долго плавать в соленой воде, но спасать их будет некому. Они все погибнут. Поэтому тем из вас, кто работает в Москве, рекомендую работать там до апреля месяца.Будет затоплена Астраханская, Воронежская область. Будет затоплен Ленинград. Город Жуковский (Московская обл., 30 км. от столицы) будет частично разрушен. Господь хотел сделать это ещё в 1999 году, но Богородица его упросила дать ещё время. Теперь времени не осталось совсем. Только те, кто из городов (Москвы, Ленинграда) уедет жить в деревню, будут иметь шанс выжить. Начинать строить дома в деревнях не стоит, не осталось времени, не успеете. Лучше покупайте готовый дом. Наступит большой голод. Не будет ни электричества, ни воды, ни газа. Только те, кто будет выращивать продукты сам, будет иметь шанс выжить. Китай пойдёт войной на нас 200 миллионной армией и займет всю Сибирь до Урала. Японцы будут хозяйничать на Дальнем Востоке. Россию начнут рвать на части. Начнется страшная война. Россия останется в границах времён Царя Иоанна Грозного. Придет Преподобный Серафим Саровский. Он объединит все славянские народы и государства и приведёт с собою Царя… Будет такой голод, что принявшие «печать антихриста» будут поедать мертвых. И главное — молитесь и поторопитесь изменить жизнь свою, чтобы не жить в грехе, так как времени уже совсем не осталось…».

Городские легенды

Вокруг факта существования мавзолея и сохраняющегося в нем тела бытует множество необычных городских легенд. По одной из них бальзамирование было проведено с проведением обряда черной магии. На место изъятого мозга вождя якобы поместили какие-то оккультные знаки, начертанные на золотой пластине. Они-то и сохраняют тело в мавзолее вот уже много десятилетий, несмотря на смену политического строя и другие изменения в стране.

По другой легенде в мавзолее хранится тайное психотропное оружие. Вынос тела покойного якобы может привести к его активации. Бытуют истории и о том, что мавзолей – негативно заряженная пирамида-зиккурат, высасывающая из проходящих по Красной площади людей их энергию и транслирующая в окружающую среду нечто негативное.

Последняя версия берет начало от теории нацистского врача Пауля Кремера, который полагал возможным влиять на генотип человека путем направленного из мертвого тела излучения. Он даже проводил засекреченные исследования на эту тему. По легенде чекисты как-то завладели результатами его экспериментов и применяли их в мавзолее.

Так или иначе, но тело Ленина все еще находится на Красной площади. Споры о его перезахоронении ведутся, но пока однозначное решение не принято.

источник

Со времен фильма «Бриллиантовая рука»

минуло уже много лет. Прошли и времена «челноков» с баулами товаров. Но наши «русо туристо» по-прежнему узнаваемы во всех странах. И дело даже не в цвете кожи, волос и глаз и не в русском языке — наших людей узнают по множеству других признаков.

Не одежда красит человека

Русский человек не привык к небрежности в одежде. Поэтому даже джинсы, бермуды и футболки должны быть тщательно выглажены, а обувь — начищена. Хотя некоторые иностранцы отмечают, что молодежь стала одеваться более демократично. Большинство отдает предпочтение стилю casual, то есть повседневному.

В то же время даже casual у наших людей не практичный, а демонстративный. Неудобные, но остромодные вещи сразу выдают русских туристов. Это могут быть узкие джинсы или обтягивающая юбка, глубокое декольте, высокая платформа или каблуки, босоножки или вьетнамки, украшенные стразами.

Блеск и нищета

Выезд за границу до сих пор считается для многих русских праздником. В отличие от европейцев, которые привыкли одеваться максимально комфортно, наши соотечественники и соотечественницы, отправляясь в турне, наряжаются, как на торжество. Старшее поколение украшает себя драгоценностями, и даже мужчины не расстаются с золотыми цепочками, перстнями, часами. Женщины надевают самые дорогие платья, мужчины выглядят более официально.

В этом, кстати, наши люди похожи на жителей Ближнего Востока. По распределению мировых продаж одежды, обуви и аксессуаров категории «люкс» можно сделать соответствующие выводы: треть продукции отправляется в Россию, треть – в Арабские Эмираты и всего лишь порядка 20% – в Китай, хотя его население — это почти пятая часть населения всего мира.

Я милого узнаю по походке

Попав за границу, русский человек оказывается в малознакомой среде с иными нравами и обычаями. Соотечественники, давно живущие за рубежом, отмечают, что русские люди скованы в движениях, находятся в постоянном напряжении, как будто готовятся к нападению. Они плотно прижимают к телу сумки и фотоаппараты. При этом техника и аксессуары, как правило, известных брендов.

Кстати, ограбить русского намного проще, чем жителя Европы, поскольку последние предпочитают рассчитываться банковскими карточками или выписывают чеки, тогда как наши соотечественники чаще всего носят всю наличность с собой. Толстые «лопатники» — прекрасная приманка для воров. Сумки-кенгуру по-прежнему в моде у настороженных русских туристов.

И снова о внешности

Если говорить о европейцах, то для них, несмотря на довольно пренебрежительное отношение к одежде, характерна забота о зубах, волосах и коже. Это вполне логично: одежда стоит намного меньше, чем походы к стоматологу. Испорченный костюм можно выкинуть и купить новый, а вот с волосами этого не проделаешь. Здоровье вообще стало культом в странах Европы в последние десятилетия.

Многие наши женщины стремятся быть похожими на звезд мирового кинематографа и на светских львиц. Обильный макияж, силикон в губах и груди, длинные накладные ресницы и волосы, тщательная укладка, зафиксированная лаком, – все это довольно характерно для туристок из России.

Однако русские люди достаточно легко адаптируются ко всему новому и очень быстро перенимают нравы и обычаи других народов. И уже через пару лет их жизни в чужой стране отличия сглаживаются, а со временем и вовсе исчезают.

источник

5 января 1918 года был опубликован декрет наркома просвещения Луначарского, который обязывал все печатные издания Советской России «печататься согласно новому правописанию». Так был дан старт самой грандиозной реформе русского языка.

Писатель Иван Бунин говорил: «…никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию».

«Орфография должна быть экономной»

Итак, 7 ноября большевики штурмом взяли Зимний дворец, а меньше через два месяца решили, что для нормальной жизни трудовому народу не хватает «правильного» русского языка.

Напомним, что ключевым решением стало удаление из алфавита букв Ѣ (ять), Ѳ (фита), І («и десятеричное»), а также исключение твёрдого знака на конце слов и частей сложных слов. Чем же не угодили эти буквы большевикам, да так не угодили, что, едва укрепившись во власти, они поспешили избавиться от них. Вероятно, у такое решения много причин, но главная – экономическая. Большевики получили страну с 80-процентным уровнем безграмотности, который после легко прогнозируемого отъезда за границу большой части «грамотного» населения, а также усмирением недовольных, грозил перерасти в 90-93%.

Еще до взятия Зимнего дворца большевики знали, что залог их власти в правильной пропаганде, а главное оружие – печатное слово. Иными словами им предстояло в рекордно сжатые сроки ликвидировать тотальную безграмотность, чтобы народ был способен элементарно воспринять эту самую пропаганду. А это миллиардные инвестиции. Сокращение букв в алфавите делала стандартный русскоязычный текст короче, что экономило тысячи тонн бумаги, краски, металла, затраченного на типографские клише.

«Мы здесь устанавливаем правила»

Однако реформа русской орфографии преследовала не только меркантильные цели. В противном бы случае она ограничилась ликвидацией нескольких «ненужных» букв. Дело в том, что среди лидеров большевиков было не так много людей с безупречной грамотностью. Так, некие послабления реформы, когда, например, допускалось слитное и раздельное написание в наречиях, составленных из сложения существительных, прилагательных и числительных с предлогами (встороне и в стороне, втечение и в течение, сверху и с верху, вдвое и в двое), были, по легенде, связаны с частными просьбами некоторых «вождей революции».

«Новое хорошо заставляет забывать старое»

Изменяя язык, большевики смотрели далеко вперед. С введением новой реформы они фактически отрезали будущие поколения от «царского книжного наследия» без уничтожения оного. У человека, обучавшегося по новым правилам русского языка, контакт с книгами, напечатанными при прошлом режиме, был бы весьма затруднительным. Попробуйте почитать на болгарском или сербо-хорватском языках.

Русский язык был призван эволюционировать из языка Пушкина и Гоголя, которых большевики не планировали «переводить» по «новым правилам», стать языком Ленина, Троцкого и прочих товарищей. Чем это могло закончиться для русской культуры, даже страшно представить.

«Старая новая реформа»

Однако не надо думать, что большевистские лингвисты стразу засели за проект реформы после октябрьской революции. Отнюдь. «Советы», как классические двоечники, просто воспользовались проектом реформы, подготовленным еще «царской» академией наук в 1912 году. Тогда из-за радикальности «революция в орфографии» была свернута, а спустя несколько лет нашла себе новых, не пугающихся экспериментов сторонников. Правда, «царские» реформаторы просто хотели сделать язык удобнее, новые же видели в нем весьма эффективное оружие, заменяющее булыжник пролетариата.

«Я есть, чтобы есть» и «Я за мир во всем мире»

После ликвидации ряда букв в стихии русского языка возникла некоторая путаница: некоторые омофоны (одинаковые по звучанию слову, но разные по написанию) превратились в омонимы (одинаковые и по звучанию и написанию).

Многие представители русской интеллигенции, например, философ Иван Ильин, видели в этом злой умысел большевиков: дескать, одинаковое написание «есть» (потреблять что-то в пищу) и есть (существовать) будет создавать с самого детства у людей установку на грубую материальность. Интересно, что чуть позднее ряд психолингвистов также подтверждали, что чтение какого-нибудь философского трактата на реформированном русском языке с большим количеством слов «есть» может вызывать непроизвольное слюноотделение у голодного читателя. Так, в коротком труде «О русской идее» того же Ильина слово «есть» (в смысле «являться») употребляется 26 раз среди 3500 других слов, что довольно много. Цитата из трактата «Россия не есть пустое вместилище, в которое можно механически, по произволу, вложить все, что угодно, не считаясь с законами ее духовного организма” должна, по мысли лингвистов, вызвать у неподготовленного читателя приступ голода и существенно воспрепятствовать пониманию авторской мысли.

Интересно, что опус Льва Троцкого, одного из вождей большевиков, «Задачи коммунистического воспитания», исходя из этой логики, выглядит и вовсе как законспирированная «Книга о вкусной и здоровой пище». По объему он примерно совпадает с текстом Ильина, но значительно уступает по употреблению слова «есть». Однако Троцкий компенсирует это агрессивным употреблением сочетания «есть продукт», которое использует трижды. Например, фраза «…мы знаем, что человек есть продукт общественных условий и выскочить из них он не может» выглядит настоящим приговором как для философа Ильина, так и для читателей.

Однако фактор «есть-есть» вряд ли был злым умыслом большевиков. Скорее всего, это стало побочным эффектом реформы. Кстати, большевики могли парировать своим критикам: с удалением границ между смыслами «кушать» и «являться», исчез барьер и между словами «миръ» (дружба, отсутствие войны) и міръ (планета, Вселенная), что можно было трактовать «природным миролюбием» коммунистов.

Тайна «Ижицы»

В декрете Луначарского об изменениях в русском языке нет упоминания о букве Ѵ («ижица»), которая была последней буквой в дореволюционном алфавите. К моменту реформы она встречалась крайне редко, и ее можно было найти в основном только в церковных текстах. В гражданском же языке «ижица» фактически употреблялась только в слове «миро». В молчаливом отказе большевиков от «ижици» многие увидели знамение: Советская власть как бы отказывалась от одного из семи таинств – миропомазания, через которое православному подаются дары Святого Духа, призванные укрепить его в духовной жизни.

Любопытно, что незадокументированное удаление «ижицы», последней буквы в алфавите и официальная ликвидации предпоследней — «фиты» сделали заключительной алфавитной буквой – «я». Интеллигенция увидела в этом еще одну злонамеренность новых властей, которые намеренно пожертвовали двумя буквами, чтобы поставить в конец литеру, выражающую человеческую личность, индивидуальность.

Тень латиницы, или слишком много букв

Мало кто знает, что реформа Луначарского носила временный характер. В 1918 году большевики бредили мировой революцией, а кириллическое письмо в этой ситуации было не самой эффективной платформой для пропаганды. Во-первых, большинство пролетариев в мире, которых следовало объединить, воспринимали только латинское письмо, а, во-вторых, в латинице всего 26 букв. Чудесная экономия в бумаге и типографском наборе!

В первые годы Советской власти было много идей по дальнейшему развитию реформы языка. Одни предлагали оставить кириллицу только для крестьян, а городское население перевести на латинское письмо. Другие говорили, что вообще трудящемуся человеку не обязательно знать грамоту: дескать, в эпоху кинематографа чтение вообще становится пережитком прошлого. Третьи горячие головы утверждали, что нужно изобрести новое письмо, иероглифическое, где роли литер бы выполняли пиктограммы, основанные на коммунистической и рабоче-крестянской символикой. Однако после того, как одна за другой захлебнулись революции в Европе, власти потеряли интерес языку, а народ стал довольствоваться тем, что есть. Точнее – что осталось…

10 археологических открытий, которые изменили мнение историков о древних артефактах.

Порой всего одна (казалось бы, незначительная) археологическая находка может кардинальным образом изменить представления учёных о каком-либо историческом артефакте, событии, а то и истории целой страны. В этом обзоре «десятка» открытий, сделанных на раскопках, которые ещё раз доказывают, что важным может оказаться даже глиняный черепок.

1. Стены разграбленного монастыря

Открытие на древних раскопках: «Стены разграбленного монастыря».

Когда король Генрих VIII разорвал отношения с папством в 1529 году, он разогнал более 800 религиозных учреждений по всей Англии. Естественно, сделал он это с выгодой для себя, экспроприировав, а проще говоря, присвоив церковное имущество. Находка, сделанная в 2017 году в английском городе Халл показала, что король не побрезговал даже строительным материалом.

Через год после разграбления (1536-1540) монарх приказал построить крепость, которая должна была усилить защиту Халла и в которой должны были разместить пушки и арсенал. Во время раскопок археологи нашли те самые, первые стены, заложенные в XVI веке, и обнаружили, что в них были включены куски разобранных монастырей.

Найденные полностью под землей (неудивительно, ведь прошло полтысячелетия), стены с бойницами по-прежнему возвышались на 1 метр в некоторых местах. Помимо обнаружения следов разрушенных монастырей, восстановленная крепость является большой исторической ценностью, поскольку она входит в число первых укреплений, построенных по приказу Генриха VIII.

2. Плитка из Нова Загора

Открытие на древних раскопках: «Плитка из Нова Загора».

В 2016 году под бывшим римским дорожным постом в Болгарии бы найден небольшой фрагмент плитки. Учитывая, что ее возраст составляет 7 000 лет, знаки на ее поверхности могут быть старейшей в мире письменностью. Но через год еще одна находка в Болгарии (на сей раз это была полная плитка) переплюнула этот рекорд на тысячелетие.

Крошечный артефакт был сделан из глины. Кто-то вырезал повторяющиеся символы на его поверхности. Хотя непосвященному человеку они покажутся просто линиями и полосками, находка очень взбудоражила археологов. Найденная недалеко от города Нова Загора в древней прибрежной деревне, она похожа на другие артефакты с надписями, которые ранее находили из Болгарии. Однако ни один из них не был настолько древним.

Археолог Татьяна Канчева сказала: «Эти символы или знаки широко распространены не только в Болгарии, но и в Румынии, в Сербии, на всем Балканском полуострове, и им в основном четыре-пять тысяч лет… У всех видов артефактов есть похожие признаки. Если это какая-то древняя письменность, то нам только предстоит ее разгадать».

3. Новые надписи Асархаддона

Открытие на древних раскопках: «Новые надписи Асархаддона».

Один из памятников, разрушенных боевой группой ИГИЛ, был храмом, который почитали в Ираке как мусульмане, так и христиане. Считалось, что в нем находится гробница библейского Ионы в древнем городе Ниневии. Исследователи обнаружили, что мародеры вырыли туннели под могилой. При этом в четырех из этих проходов обнаружились надписи на стенах, которым было 2700 лет.

В надписях на стенах тонеля описываются генеалогия, религиозные реформы и территория ассирийского царя Асархаддона. Описания границ его государства варьировались от вполне исторического «царя Ассирийского, правителя Вавилона, царя Шумера и Аккада, царя Нижнего Египта, Верхнего Египта и Куша» до причудливого «царя мира». Его предки были перечислены на задней части подземной статуи.

Благодаря этому историки могут восстановить еще больше фактов относительно жестоких подвигов Асархаддона, о которых они впервые узнали из глиняных табличек, найденных во время раскопок в 1987-1992 годах в храме. Уничтожение Киликии было описано на небольшой глиняной пирамиде собственными словами Асархаддона: «Я окружил, завоевал, разграбил, разрушил и сжег двадцать один их город вместе с небольшими поселениями в их окрестностях».

4. Краткая жизнь Форт-Сан-Хуана

Открытие на древних раскопках: «Краткая жизнь Форт-Сан-Хуана».

В течение многих лет исследователи искали Форт-Сан-Хуан, первую известную попытку европейцев закрепиться в Соединенных Штатах. В 2013 году его следы были найдены в Северной Каролине. Археологи задались вопросом, каковы были взаимоотношения поселенцев с местными жителями. Тот факт, что жители Форт-Сан-Хуана были испанскими конкистадорами, явно не сулил ничего хорошего.

Ученым хорошо известно то, как испанцы обходились с аборигенами. Что еще хуже, до того, как начали строить форт, другая группа конкистадоров решила подчинить местные деревни в 1540 году, чтобы те поставляли им еду и рабочую силу. Когда коренные американцы воспротивились, их уничтожили. Два десятилетия спустя, когда был возведен Форт-Сан-Хуан, местные жители больше не были беззащитными.

Возможно, из-за того, что они пережили в прошлом, жители близлежащего поселения под названием Хоара в 1568 году сожгли форт, который просуществовал всего 2 года. В 2018 году исследователи обнаружили, что разрушенные дома носили явно индейский дизайн. Неясно, строили ли их местные жители или испанцы.

5. Неизвестная стела Рамсеса II

Открытие на древних раскопках: «Неизвестная стела Рамсеса II».

В древнеегипетском городе Танис есть заброшенный участок под названием Сан-Аль-Хагар, который уже зарекомендовал себя как весьма достойный археологический объект. Начиная с XIX века в Сан-Аль-Хагаре находят храмы, многие из которых были посвящены богине Мут, а также богам Амону и Гору. Внутри одного храма Мут даже было свое священное озеро.

В 2018 году после возобновления работы по исследованию Сан-Аль-Хагара обнаружилась большая гранитная стела. На вертикальном красном камне был изображен известный фараон Рамсес II, предлагающий божеству подношение. Египетские власти не смогли идентифицировать бога или сущность, которому поклонялся фараон. Рамсес II был одним из самых известных и долго правящих фараонов. Он правил Египтом, пока не умер в возрасте 90 лет.

6. Римские боксерские перчатки

Открытие на древних раскопках: «Римские боксерские перчатки».

Исследователи знают благодаря спортивным статуям и картинам, что римляне использовали боксерские перчатки. Они выглядели немного по-другому, чем их современные «коллеги». Несмотря на бесчисленное количество раскопанных римских площадок и арен, никогда не находили ни одной перчатки.

В 2017 году в древнем укреплении, известном как «Стена Адриана» в Нортумберленде, был обнаружен ряд артефактов. Среди оружия, одежды и письменных принадлежностей была пара 2000-летних перчаток. Умело сделанные из кожи, они плотно прилегали к костяшкам пальцев, но не были одинакового размера. Крупная перчатка содержала натуральное волокно, похожее на подкладку. Внутри более мелкой перчатки была жесткая вставка из кожи.

Несмотря на то, что это обеспечивало более болезненный удар, перчатки явно предназначались для спаррингов (по крайней мере, учитывая то, что историки знают о древних боксерских матчах). Перчатки, используемые для настоящих боев, обычно содержали металл. По всей вероятности, редкая находка была учебными перчатками.

7. Кладбище под водой

Открытие на древних раскопках: «Кладбище под водой».

Город Венис во Флориде — богатое место для искателей древних ископаемых. В 2016 году ныряльщик обнаружил под водой челюсть возле Манасота Ки. Он принес ее домой и вскоре заподозрил, что это могут быть человеческие останки. Эксперт быстро подтвердил это. Кроме того, челюсть принадлежала доисторическому человеку. Исследовательская группа вскоре погрузилась под воду в месте, где была обнаружена кость. Они нашли намного больше скелетных фрагментов.

Находка оказалась беспрецедентной: это было 7 000-летнее болотное кладбище, которое давным-давно поглотил океан. Особенно впечатляющим его делало то, как все сохранилось. Каким-то образом, кусочки скелетов и артефакты пережили тысячелетия под водой, что попросту считалось невозможным. В результате раскопок в 2017 году наружу подняли останки шести человек, ткани и острые колья.

Поскольку размер кладбища примерно составляет гектар, ожидаются и дальнейшие находки. Благодаря их возрасту это могут быть первые коренные американцы, которые отказались от охотничье-собирательского образа жизни и основали деревню. Также находки подтвердили теорию, согласно которой в то время усопшего хоронили, заворачивая в ткань, на дне пруда.

8. Кухня Хемнингса в Монтичелло

Открытие на древних раскопках: «Кухня Хемнингса в Монтичелло».

У Томаса Джефферсона было несколько рабов, которые были сводными братьями и сестрами его жены Марты. Самой известной среди них была Салли Хемнингс, с которой у Джефферсоном было несколько детей. Менее известного сводного брата Марты и родного брата Салли звали Джеймс Хемнингс. Джефферсон отправил 19-летнего Джеймса в Париж, чтобы тот изучил французскую кухню. Сам президент США любил поесть, а в то время признаком богатства считалось, если в доме подавали французскую еду.

О жизни Джеймса Хемнингса почти ничего не известно, хотя именно они привез в Америку меренги, крем-брюле, макароны и сыр. Недавно, при восстановлении плантации Джефферсона в Монтичелло, была найдена кухня повара-раба. Все это время она была спрятана за ванной комнатой. Когда кухню полностью раскопали в 2017 году, учены нашли рабочее место и оборудование Хемнингса.

9. Виндзорский круг

Открытие на древних раскопках: «Виндзорский круг».

В пределах видимости Виндзорского замка в 2018 году раскопали один из самых старых памятников Британии. Археологи исследовали этот район и ожидали найти небольшие дома и следы доисторического земледелия. Вместо этого они нашли овал периметром 500 метров, окруженный канавами. Этому сооружению было около 5 500 лет. Подобные круги или овалы, окруженные канавами, долгое время считались церемониальными центрами.

Виндзорская находка добавила кучу доказательств в поддержку этой теории. Было найдено огромное количество костей животных, как домашних, так и диких, что напоминало какое-то огромное пиршество. Умышленно разбитая керамика предположила, что торжество было довольно буйным. Также нашли любопытные человеческие останки. У одного человека отсутствовали бедра и череп. Еще один череп, с вырезанными на нем метками, был целенаправленно оставлен на дне канавы.

10. Затерянный алтарь крестоносцев

Открытие на древних раскопках: «Затерянный алтарь крестоносцев. Часовня Адама».

В течение многих лет посетители Гроба Господня Иерусалима вырезали свои знаки на плите, стоящей в углу. В конце концов, это камень размером с обеденный стол, стал известен как «граффити-камень». В 2018 году при реставрации церкви камень был сдвинут с места. При этом показалась его обратная сторона, которая была скрыта на протяжении десятилетий.

Израильский исследователь заметил круговые конструкции и изысканный инкрустированный красный камень в известняке. Кольца оказались товарным знаком ремесленной семьи, нанятой Папой Урбаном II, т. е. плита явно не была просто мусором. В итоге ученые пришли к необычному выводу.

В 1808 году во время сильного пожара рака в храме была разрушена, а во время восстановления куда-то исчез главный алтарь, который был помещен туда крестоносцами в XII веке, захватившими церковь спустя 700 лет после ее постройки. Исследователи считают, что граффити-камень может быть недостающим главным алтарем, возле которого отправляли мессы в течение следующих пяти столетий. По иронии судьбы, он был близок к своему первоначальному месту все это время.

Источник:

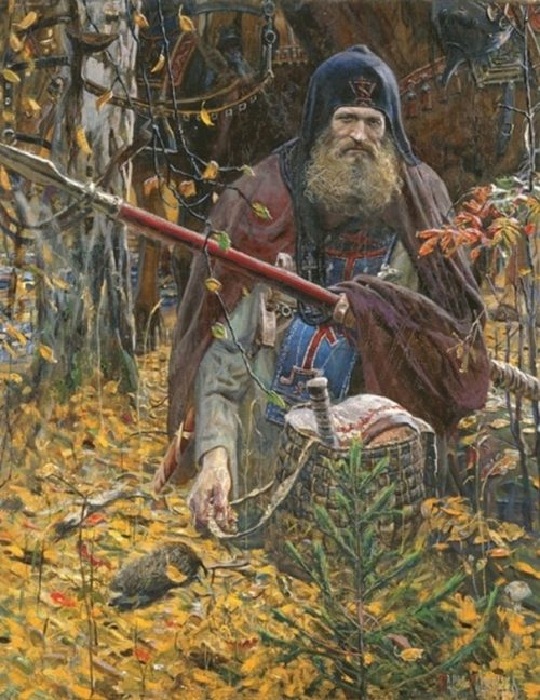

«Мы – русские, с нами Бог». Автор: Павел Рыженко.

Земля русская всегда была славна своими великими сынами и не менее славна мастерами, воспевающими в художественных творениях героические подвиги и исторические события, происходящие на святой Руси. Современные художники тому не исключение. Речь пойдет об известном московском живописце исторического жанра, писавшем историю Родины в лицах и событиях — Павле Рыженко и об его уникальных исторических полотнах.

Живописец Павел Рыженко (1970 — 2014).

Московский живописец Павел Рыженко.

Павел Викторович уроженец Калуги. Учился в Московской средней художественной школе при институте имени Сурикова, затем в Академии живописи, ваяния и зодчества. Брал уроки в историко-религиозной мастерской знаменитого художника Ильи Глазунова. А с 2000-х Павел Рыженко — преподаватель в Российской академии живописи на кафедре композиции.

Павел Рыженко за работой над диорамой.

Начиная с 2007 года, мастер работал в Студии военных художников имени Грекова, где занял место одного из ведущих живописцев диорамно-панорамного искусства. За последние годы жизни он создал шесть масштабных полотен такого плана и прослыл великолепным мастером диорамно-панорамного жанра.

К сожалению, жизнь художника оборвалась в момент полного расцвета творческих и жизненных сил. В 44 года у него произошел инсульт и его не стало.

«Мы – русские, с нами Бог».

Необыкновенная история лежит в основе этого полотна, которая и вдохновила художника на эту работу. Это небольшой эпизод из Первой Мировой войны, потрясающий до глубины души каждого, кто узнает о нем подробнее.

«Мы – русские, с нами Бог». Автор: Павел Рыженко.

Запечатленное событие происходило на территории современной Польши в Осовец-Крепости. Русские, находясь в осажденном городе, долгое время героически отражали штурмы и атаки германских войск. Но атакующая сторона с упорством и немецкой пунктуальностью день за днем проводила атаки и бомбардировки с воздуха. Однако крепость взять не удавалось, и тогда командование принимает решение атаковать осажденных отравляющим газом.

«В сторону крепости поползло темно-зеленое облако высотой 9-11 метров. Растительность в окрестностях крепости почернела, пожухли листья и легла трава, люди и оружие покрылись толстым слоем окиси хлора…»,- из слов очевидцев.

Решив что русские уничтожены, немцы в противогазах пошли на крепость. Дойдя до передовых окопов русского укрепления, немецкая пехота остолбенела. Из окопов поднялись «мертвецы» и с диким ревом кинулись на них. Это были солдаты и офицеры 13 роты 226 пехотного Землянского полка. Пошли в свою последнюю атаку те, кто смог подняться, а было их чуть больше шестидесяти человек.

«Мы – русские, с нами Бог». Фрагмент. Автор: Павел Рыженко.

«Их лица были обмотаны окровавленными тряпками, глаза черны и кровавы (так всегда бывает при отравлении хлором), из открытых в немом последнем «Ура» ртов вырывался хрип с кровавой пеной напополам…»

Ужасающий вид россиян привел немцев в смятение, и батальоны ландвера кинулись бежать. Им так и не удалось захватить крепость, а русским через время пришлось, выполняя приказ главнокомандующего, самим покинуть крепость, разрушив ее почти до основания. А впоследствии именно немцы назовут эту страшную атаку — «Атакой мертвецов».

Госпиталь. Автор: Павел Рыженко.

Однако, на этом история славной обороны крепости не закончилась. В 1924 году потрясающая сенсация попала на страницы европейских газет, которые писала о русском солдате, обнаруженном в подземной галерее крепости. Поляки, пытаясь восстановить подземное сооружение, обнаружили часового, охранявшего склады с амуницией и продовольствием со времен первой мировой, то есть с 1915 года.

Победитель. Автор: Павел Рыженко.

Часовой наотрез отказывался покидать доверенный ему пост и утверждал, что согласно уставу его может снять разводящий или сам государь-император. Бедолагу долго пришлось убеждать, что война уже закончилась и страны, за которую он воевал, уже нет. Этому солдату пришлось 9 лет прожить в подземелье, питаться одной тушенкой и стоять на посту в полной темноте. Когда часового наконец вывели на свет, он потерял зрение. Некоторое время его лечили в больнице, а потом передали советским властям. На этом, в прочем, и закончилась оборона крепости Осовец для русских воинов.

Стоход. Автор: Павел Рыженко.

История эта и страшная, и славная одновременно, но ее нужно знать и нужно помнить.

Горькая правда истории земли русской от Пересвета до Николая II на полотнах Павла Рыженко

Победа Пересвета. Автор: Павел Рыженко.

Павел Рыженко вошел в плеяду ярчайших представителей современной живописи классического русского реализма. Основная тема его творчества — духовный путь России, пролегающий через века, наполненный героическими событиями.

Калка. Фрагмент. Автор: Павел Рыженко.

А жанровые и исторические полотна нашего современника — это непрерывная связь времен: от славных князей, правящих государством Русским до последнего его императора.

Молитва Пересвета. Автор: Павел Рыженко.

Сартак.

Невская битва. Автор: Павел Рыженко.

Смутное время. Автор: Павел Рыженко.

Царский указ. Малюта Скуратов. Автор: Павел Рыженко.

Царь Алексей Михайлович. Тишайший. Автор: Павел Рыженко.

Когда Русский Царь удит рыбу, Европа ждёт. Автор: Павел Рыженко.

Царёва Голгофа. Автор: Павел Рыженко.

Прощание с конвоем. Автор: Павел Рыженко.

Сергий. (2013). Автор: Павел Рыженко.

Размышляя об историческом прошлом России, художник в своем творчестве очень близко подошел к ее духовным истокам, заключенным в вере и религии.

Ослябя. Автор: Павел Рыженко.

История России продолжалась и в советскую эпоху, имея много важных исторических моментов, главным из которых, без всякого преувеличения, можно назвать победу советского народа в Великой Отечественной Войне. И как знать, но вполне вероятно, что Павел Рыженко, если был бы жив, то сейчас затронул бы и эту героическую тему русского народа.

Молчание. Автор: Павел Рыженко.

Сам художник незадолго до смерти так охарактеризовал свое творчество: » Я предлагаю людям еще раз взглянуть на наше неоднозначное прошлое, полное трагических событий, в которых во всей полноте проявился великий дух нашего народа. Понять, что мы не серая масса, а народ с богатой историей и самосознанием. Мне хочется верить, что я предлагаю людям альтернативу массовой, «мишурной» культуре, которая заставляет нас забыть о главных вопросах бытия…»

Ранняя Пасха. Автор: Павел Рыженко.

Источник

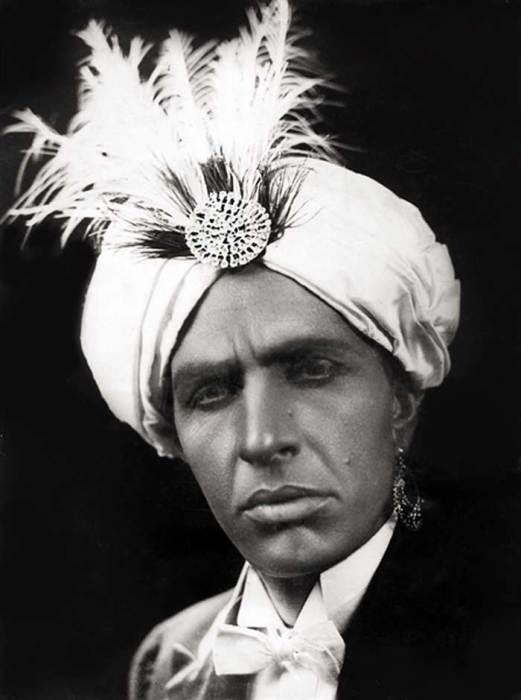

Cредневековые фокусы

Иллюзия – особое искусство, сочетающее в себе совершенство техники и виртуозное актерское мастерство исполнителей. Большое значение имеет качественная аппаратура и реквизит – ящики с двойным дном, скрытые элементы, пружины, особое расположение зеркальных элементов. Все это позволяет создавать необходимые условия. Но картина завораживающих фокусов была бы неполной без обаяния и таланта фокусника. Именно он держит публику в напряжении, заставляя удивляться всему происходящему.

Появление искусства иллюзии в России

О возникновении иллюзии как особого вида искусства существуют противоречивые мнения. По одним данным первые упоминания о нем встречаются на папирусах из Древнего Египта, которые были написаны примерно 5000 лет назад. Средневековые фокусники мало себя проявляли, поскольку приравнивались к посланникам дьявола и становились объектами преследований, гонений и казней. И лишь в XVIII веке иллюзионисты стали получать всеобщее признание.

В XVIII веке иллюзионисты стали получать всеобщее признание.

Сначала это цирковое искусство распространилось на территории Египта, Ассиро-Вавилонии, затем пришло в Византию и Сирию, а оттуда – в Россию. В XVIII веке в нашу страну стали приезжать иностранные фокусники. Публика принимала их хорошо, а вот к русским магам относилась пренебрежительно. Поэтому последние выступали под иностранными псевдонимами. Но со временем талант и умения русских фокусников смогли победить этот стереотип, и на афишах цирка стали все чаще появляться русские фамилии.

Гордей Иванов – первый фокусник, не скрывавший фамилию

Гордей Иванов прославился своим фокусом «Парящая свирель» и тем, что никогда не работал под псевдонимом. Его цирковая карьера началась с 6 лет – он выступал в акробатических номерах гастролирующих балаганов. Затем прошел обучение иллюзии у итальянского фокусника Шедини. В конце XIX века он активно презентовал свое искусство – строил так называемые «Народные театры» в разных областях России и собирал на свои представления сотни людей.

Гордей Иванов мог играть на свирели, которая зависала в воздухе./Фото: yandex.ru

Самым популярный его фокус — «Парящая свирель», который был основан на пластичности и таланте мастера и некоторых технических хитростях. Его смысл был в том, что выполняя плавные движения кистями, фокусник «управлял» музыкальным инструментом, меняя его положения в пространстве, заставлял по воздуху приблизиться к губам и даже играл на ней. В качестве секретного элемента выступал конский волос, петли которого были закреплены на пальцах у фокусника.

Под псевдонимом «Герольд»

Нина Зубаль – одна из первых женщин, решивших работать в жанре иллюзии. Свой псевдоним она получила из-за того, что выступала в мужском костюме средневекового герольда. Ее фокус назывался «Магический шар». Во время представления Зубаль держала в руках веревку, по которой двигался шар. Загадкой было то, что вопреки законам тяготения он останавливался посередине веревки и начинал движение только когда кто-то из зрителей кричал «Поехали», а останавливался по команде «Стоп», раздававшейся из зала. Секрет фокуса заключался в особом тоннеле, расположенном внутри шара, его изгибы позволяли надежно фиксировать реквизит в определенные моменты. Карьера иллюзионистки стремительно шла вперед. Довольно быстро она перешла от стихийных выступлений в балаганах к организованным номерам в частных домах.

современные выступления иллюзионистов с магическим шаром./Фото: jannaaubakirova.kz

Позже этот фокус стал предметом споров, поскольку появилась версия, что его автор японский фокусник Окито, а правильное название «Японский шар». Но это неверно, поскольку первой его продемонстрировала именно Нина Зубаль.

Александр Нагель, прославившийся благодаря гвоздям

Он покорил публику тем, что самоотверженно прокалывал себе пальцы гвоздем на глазах у всех собравшихся. На самом деле в реквизите фокусника было два гвоздя. Один настоящий, который демонстрировался любопытной публике. Второй – специально созданный для фокуса гвоздь с дужкой посередине. Талант Александра заключался в умении отвлечь зрителей и незаметно для них подменять их. Одна из историй гласит, что был случай, когда публика буквально обступила мастера и просила исполнить полюбившийся номер. Лишенный личного пространства и возможности подменить реквизит, фокусник проколол палец настоящим, держась при этом стойко и продолжая улыбаться.

Однажды фокуснику пришлось проткнуть палец настоящим гвоздем./Фото: img.yandex.ru

Алли-Вад — изобретатель множества фокусов

Алли-Вад (настоящее имя Александр Вадимов) усовершенствовал фокус с иглой, сделав его одним из самых популярных. Ассистент, которого протыкали иглой, теперь мог спокойно сходить с ленты. Талант Александра заключался еще и в умении разгадывать все сложные фокусы зарубежных коллег, а также изобретать свои уникальные представления.

Фокусник Александр Вадимов./Фото: dekatop.com

Одним из таких стал номер с использованием самостоятельно сконструированного шестигранника – «тамбурина». С первого взгляда было ясно, что поместиться внутри него никто не может. Но по волшебству фокусника в момент кульминации из него выходили две девушки. Вадимов первым разработал систему «подземного хозяйства», включающую в себя множество люков, которая до сих пор используется во многих цирках.

Эмиль Кио и его волшебный ящик

Основатель династии Кио начал свой путь в цирке с разнорабочего. Настоящая слава пришла к нему, когда он осуществил свою мечту и купил себе «волшебный ящик». Это уникальное творение немецкого инженера позволяло сжигать, протыкать, подвергать агрессивным воздействиям того, кто находился внутри. Добавленные к этому обаяние и талант мастера сделали его номера одними из самых популярных. Особенным успехом в начале карьеры Кио пользовался фокус с омоложением, в котором в ящик заходила старушка и после некоторых манипуляций выходила оттуда молодой девушкой.

Эмиль Кио во время работы.

Арутюн Акопян — невероятная ловкость рук

Этот фокусник заслужил особое внимание благодаря уникальности своих рук. Арутюн Акопян был одним из немногих мастеров иллюзии, которые выступали практически без реквизита. Только ловкие и отточенные движения пальцев. При этом зрители словно завороженные смотрели за происходящим. Чтобы удивлять публику, фокусник постоянно тренировался и совершенствовал свои умения. Одним из любимых номеров было измельчение афиш или плакатов, которые за доли секунд становились цельной картинкой в руках мастера.

Арутюн Акопян.

Среди популярных русских фокусников, которые стояли у истоков становления иллюзии в нашей стране, также была Елена Орлова, удивлявшая публику фокусом с ключом, спадающим с ниточки. Завораживал зрителей Александр Германн, отдававший предпочтение номерам с исчезающей посудой, которые он любил проводить прямо в ресторанах за обедом или ужином. С азартом приветствовали зрители Николая Казакова с фокусом «Забавный огурец» и восторженно аплодировали манипулятору Владимиру Рудневу, который впоследствии принимал непосредственное участие в создании Московского клуба фокусников.

Источник:

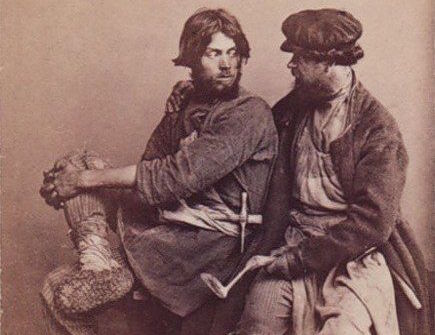

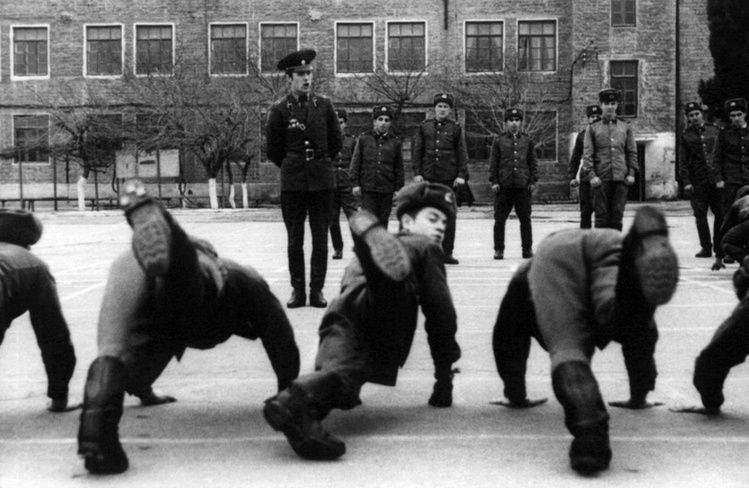

Дедовщина в армии была всегда. Но в конце 1960-х гг. она расцвела махровым цветом, и полностью ее не искоренили до сих пор. Расцвет ее связывают с введением закона о всеобщей воинской обязанности, когда в одну часть попадали физически выносливые крестьяне и вчерашние студенты, неграмотные жители Средней Азии и оленеводы с просторов Чукотки.

Дедовщина — это не просто набор садистских и порой странных приемов воздействия на новобранца, это еще и строгая иерархия, пренебрегать которой решались немногие.

От «дрыща» до «васьки»

Только что оторванный от семьи, обритый и неуверенный в себе новобранец в армии считался существом никчемным и прав не имел. До присяги он именовался «дрыщем», «карантином» или «бесплотным духом». Это длилось от двух недель до полутора месяцев, после чего он принимал присягу и становился «духом», салагой, «зеленым» или «ежом». Во внутренних войсках таких называли «SOSами» или «чеками», а в стройбате – «васьками». «Васька-дух» прав не имел, у него были только обязанности. Он должен был выполнять пожелания старослужащих, например, доставал водку, сигареты, изображал «поезд», рассказывал сказки или чистил сапоги. Если «зеленый» соглашался с правилами, получал одобрение, если шел против, его избивали, а если не помогало, начинали травить.

«Духи» бывают разными

В изданном в 1991 году сборнике аналитических статей «Дедовщина в армии» (издательство «Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН») отмечается, что «духи» бывают четырех типов. Солдат мог стать «исполнителем» (к таким относились хорошо социализированные молодые люди, принимающие правила игры) или «летуном» (это мягкотелые новобранцы, которых легко сломать, и бунтовщики, которые поначалу сопротивлялись, но потом были все-таки сломлены). Эти два типа «духов» были наиболее многочисленными.

Кроме них были «борзые» – те, кто несмотря на побои, отказываются подчиняться преступной системе. Если солдата не удавалось заставить повиноваться, обычно его оставляли в покое. Были и «стукачи» — в этот разряд попадали те, кто хоть раз пожаловался офицеру на издевательства. Избить стукача мог каждый, не взирая на срок службы. На них сваливали всю самую грязную работу, а в тех частях, где насаждались уголовные порядки, могли изнасиловать, и все два года службы человек оставался «опущенным».

«Слон» или «шнурок»?

Но проходило полгода и военнослужащий становился «слоном», «помозой», «шнурком», «моржом», «старшим бобром», во внутренних войсках таких называли «гусями», а в ВДВ – «воронами». Переход на новую ступень обязательно знаменовался ритуалом «перебивания». Солдата били пряжкой ремня, табуретом, часто по голове, правда, в этом случае можно было смягчать удар, закрываясь руками; были и другие не менее садистские приемы. Если солдат отказывался от прохождения этого обряда, он навсегда оставался «духом».

Новоиспеченный «слон» имел право бить тех, кто «моложе» его. Отказ от этой «почетной» обязанности рассматривался как бунт, и тогда «слон» мог легко стать «летуном».

Били меня, теперь бью я!

Через год после призыва положение солдат серьезно менялось. Они становились «черепками», «черпаками», «фазанами» или «котлами» и получали все права, которых были лишены. Теперь они сами могли избивать и унижать «духов» и «слонов». В соответствии с характером они становились либо «умеренными» – теми, кто понимает, что находится в особой системе, и кому нет нужды проявлять жестокость; либо «садистами», получающими удовольствие от мучений жертв. Могли стать «независимыми» — теми, кто вообще отказывается принимать участие в дедовщине (такие выпадали из социума, но их не трогали), или, наконец, «отверженными» — «стукачи» и «летуны», их статус не менялся до конца службы.

За полгода до демобилизации солдаты приобретали почетный статус «дедов» или «стариков». Они могли пренебрегать обязанностями, возлагая их на других, и отстраняться от унижения «черпаков» и «духов». Бывали и «черные деды» — бойцы, вернувшиеся в часть дослуживать после дисциплинарного батальона. После официального приказа о демобилизации солдаты переходили в разряд «дембелей».

Как это было на флоте

На флоте на небольших кораблях и подводных лодках дедовщины почти не было: все на виду, офицеров много. Однако на больших кораблях тоже зверствовали старослужащие. Если учесть, что служили на флоте три года, а не два, многоступенчатая иерархия была еще жестче. Прослужившие полгода превращались из «духов» в «карасей», год — в «борзых карасей»; полтора года — в «полторашников». После двух лет службы матроса называли «подгодо́к», после двух с половиной — «годо́к», ну а потом он становился «гражданским». Дедовщину на флоте именовали годковщиной, по названию морских «дедов». Ритуалы «перебивания» тут были особыми: «карасей» кидали за борт или окунали в прорубь, причем сделать это надо было неожиданно, а с «гражданского» нужно было в день приказа сорвать и разорвать в клочья всю одежду вплоть до белья.

Александр Солженицын в книге «Архипелаг ГУЛАГ» писал: «Куда же ссылали нации? Охотно и много — в Казахстан, и тут вместе с обычными ссыльными они составили добрую половину республики, так что с успехом её можно было теперь называть Казэкстан». За три десятилетия в Казахстане оказались несколько миллионов человек.

В 1921 г. в Казахстане начался голод. Виной тому были засуха, погубившая урожай, и насильственная конфискация скота новым правительством. За два года погибло около миллиона человек. Через десятилетие голод вернется. Новый голодомор вызовет коллективизация, политика по «уничтожению кулачества как класса», и очередная волна конфискации скота. В начале 30-х погибли около двух миллионов человек.

За десятилетие нация сократилась почти вполовину. Советское правительство решило заселить огромные пустующие территории «неугодными» людьми из других регионов.

Освоение земель

Во время первой волны депортации в Казахстан переселяли в основном кулаков и их семьи. Малонаселенные территории необходимо было поднимать, причем советскими методами, то есть максимально быстро. Нужна была рабочая сила, желательно дешевая.

Подобную схему позже возьмут на вооружение немцы, депортировавшие людей с оккупированных территорий. В Казахстане многие советские граждане трудились действительно на совесть, считая, что старанием они докажут лояльность к режиму и заслужат возвращение в родные края.

Первых переселенцев селили в коровниках, бараках, многих подселяли к местным. По воспоминаниям, казахи сочувствовали людям, оказавшимся вдали от родины.

Будущий нарком Ежов в Казахстане

Возможно, Казахстан в качестве места, куда ссылали неугодные народы, был выбран не только из-за пустующих территорий. В республике начал свою карьеру будущий всесильный нарком Ежов.

Он работал секретарем Семипалатинского губкома, а с 1924 г. – заведующим оргинструкторским отделом Казкрайкома партии. Ежов добивается закрытия популярной местной газеты «Ак жол», настаивает на отставке многих известных военных деятелей Казахстана, постоянно пишет письма на имя партийной верхушки. В письмах он жалуется на «отсутствие здоровых партийных сил». Летом 1925 г. после снятия первого секретаря Казкрайкома и назначением нового Ежов был фактически главой республики. За это время он успел снять с постов многих казахов, знавших специфику края и имевших опыт руководящей работы.

При нем начались депортации и аресты обеспеченных казахов. Репрессии продолжил первый секретарь партии Голощекин. Именно его политика спровоцировала второй голод в стране.

Активная деятельность Ежова в Казахстане помогла ему занять хороший пост в Москве. Но Казахстан остался в поле его интересов.

Создание сети лагерей

При Ежове в Казахстане начали создаваться лагеря, которые станут частью ГУЛАГа. В республике находились самые крупные: Степлаг, Карлаг. Там же был основан АЛЖИР – Акмолинский лагерь жен изменников родины. В нем в нечеловеческих условиях содержались десятки тысяч женщин, среди которых были жены партийных деятелей из Москвы и бывших казахстанских коллег Ежова. За годы сталинских репрессий в казахстанских лагерях оказались более 6 миллионов человек.

Благодаря удаленности от центральной России и малонаселенности Казахстан стал идеальным местом для расположения там лагерей. Их проще было охранять, к тому же случайные люди в республику не попадали, а депортированные должны были регулярно отмечаться и не имели права покидать населенные пункты, в которых оказались.

Потенциальные изменники

Первое массовое переселение в Казахстан целого народа произошло в 1937 г. Туда сослали корейцев, живших на Дальнем Востоке. Им объяснили, что грядет война с Японией, а японские шпионы могут маскироваться под корейцев. Также корейцев подозревали в пособничестве врагам, несмотря на то что в Россию они когда-то приехали из-за конфликтов с японцами. Селиться вместе им запретили, расселяли группами. В Казахстане они должны были заниматься рисоводством, рыболовством, охотой.

Руководствуясь принципом «отселить подальше от границ», советская власть депортировала в Казахстан поляков. Они, как и многие другие переселенные народы, должны были строить в республике промышленность.

За один 1939 г. в Казахстане было построено почти четыре тысячи домов для переселенцев. Но эшелоны все прибывали.

Еще одним народом, заподозренным в потенциальной измене, были немцы из Поволжья. За одну осень 1941 г. было депортировано около 400 тысяч немцев.

А в 1944 г. в Казахстан сослали жителей Чечено-Ингушской АССР. Депортацию объяснили тем, что во время войны многие чеченцы и ингуши изменяли родине.

По оценкам ученых, всего с 1920 г. и до смерти Сталина в СССР прошли 52 депортационные кампании. Казахстан стал «пунктом назначения» для многих эшелонов с людьми.

источник

1 августа 1940 года Вячеслав Молотов (нарком иностранных дел СССР) на очередной сессии Верховного Совета СССР выступил с речью о том, что трудящиеся Литвы, Латвии, Эстонии радостно восприняли известие о вхождении их республик в состав Советского Союза.

При каких обстоятельствах на самом деле произошло присоединение стран Прибалтики? Российские историки утверждают, что процесс присоединения произошел на добровольной основе, окончательное оформление которого произошло в 1940 году летом (на основе соглашения высших органов этих стран, которые получили на выборах большую поддержку избирателей). Эту точку зрения поддерживают и некоторые российские исследователи, хотя не совсем соглашаются с тем, что вхождение было добровольным.

Современные политологи, историки, исследователи зарубежных государств описывают те события, как оккупацию и аннексию независимых государств Советским Союзом, что весь этот процесс протекал постепенно и в результате нескольких правильных военно – дипломатических, экономических шагов Советскому Союзу удалось осуществить задуманное. Свою лепту в этот процесс внесла и надвигающаяся Вторая мировая война.

Что касается современных политиков, они говорят о инкорпорации (более мягком процессе присоединения). Ученые, отрицающие оккупацию, и обращают внимание на отсутствие военных действий между СССР и Балтийскими государствами. Но в противовес этим словам другие историки указывают на факты, согласно которым для оккупации не всегда нужно проводить военные действия и сравниваю этот захват с политикой Германии, которая захватила в 1939 году Чехословакию, а в 1940 году – Данию.

Также историки указывают на документальные подтверждения наличия нарушений демократических норм в период проведения парламентских выборов, которые состоялась в одно и то же время во всех Прибалтийских государствах, в присутствии большого количества советских солдат. На выборах гражданам этих стран можно было голосовать только за кандидатов из «Блока трудового народа», а другие списки были отклонены. Даже прибалтийские источники соглашаются с мнением, что выборы были проведены с нарушениями и совершенно не отображают мнение народа.

Историк И. Фелдманис приводит такой факт – советское агентство новостей ТАСС дало информацию о результатах выборов за 12 часов до начала подсчета голосов. Также он подкрепляет свои слова мнением Дитриха А. Лебера (правовед, бывший военнослужащий диверсионно – разведывательного батальона «Брандерург 800»), о том, что Эстония, Латвия и Литва были незаконно аннексированы, из чего можно сделать вывод, что решение вопроса с выборами в этих странах были предопределены заранее.

По другой версии, в период Второй мировой войны в условиях чрезвычайной ситуации, когда Франция, Польша были разгромленными, СССР, чтобы не допустить переход стран Балтии в немецкое владение выдвинули политические требования Латвии, Литве и Эстонии, которые означали смену власти в этих странах и по сути также являются аннексией. Существует также мнение, что Сталин невзирая на военные действия собирался присоединить страны Прибалтики к СССР, военные же действия просто сделали этот процесс быстрее.

В исторической и юридической литературе можно встретить мнения авторов о том, что базовые договора между Балтийскими странами и СССР не имеют силы (перечат международным нормам), так как были навязаны силой. До начала Второй мировой войны не каждая аннексия считалась недействительной и противоречивой.

источник