Блог

Король Речи Посполитой Владислав IV никогда не приезжал в Москву, не был православным, но с Россией был связан напрямую — больше двух лет Владислав IV был русским царём.

Имя Владислава Жигимонтовича почти затерялось в русской истории. Даже те, кто помнит о Василии Шуйском, Фёдоре I и Фёдоре II называют годы правления Владислава Семибоярщиной.

Московитская корона

В 1610 году, в разгар Смуты в России, король Речи Посполитой Сигизмунд III убедил московских бояр признать царём его пятнадцатилетнего сына Владислава. Убедил не столько силой слова, сколько силой оружия. Часть войска польского осаждала Смоленск, вторая стояла под Москвой в Хорошёве. Молодому царю присягнули в Москве, Новгороде, Устюге, Ярославле, Вологде и других городах. Началась чеканка монет с его изображением.

В Польше специально для коронации Владислава ювелиры изготовили корону, украшенную 255 драгоценными камнями. И хотя самой коронации в итоге не случилось, до неё, как и до Москвы, Владислав не доехал, долгие годы на официальных приёмах он носил московитскую корону, именуя себя избранным Великим князем Московским.

В Польше специально для коронации Владислава ювелиры изготовили корону, украшенную 255 драгоценными камнями. И хотя самой коронации в итоге не случилось, до неё, как и до Москвы, Владислав не доехал, долгие годы на официальных приёмах он носил московитскую корону, именуя себя избранным Великим князем Московским.

Примечательно, что именно в этой короне впоследствии хоронили отца Владислава, Сигизмунда. А после смерти самого Владислава его сводный брат переплавил корону на монеты.

Смоленская крепость

Смоленск, к стенам которого поляки подступили ещё в 1610, держался два года в условиях непрерывной осады. Когда город был взят, Владислав прибыл в крепость и провёл в ней четыре месяца, пока его отец обсуждал с русскими условия коронации.

Тянулась зима. Город после длительной осады был частично разрушен. Сигизмунд, непримиримый в вопросах веры, отказывался крестить сына в Православие. Народное ополчение вытесняло из московских земель тех поляков, что пришли ещё с Лжедмитрием. Чем дальше, тем призрачней казался Владиславу московский трон. И, в конце концов, отец королевича принял решение вернуться в Варшаву. 17 февраля 1613 года они въехали в королевский дворец, а 14 марта пришло известие о том, что своим новым царём русские избрали Михаила Романова.

Швед

Владислава только условно можно называть поляком. По происхождению он был шведом – из династии Ваза. Поляком он стал после того, как шляхтичи Речи Посполитой избрали его отца Сигизмунда королем.

Владислав, став королем Польши, не оставлял попыток отвоевать себе шведский трон, но безрезультатно.

Искусствовед

Портрет Владислава, написанный Рубенсом

С малых лет Владислав учился любить искусство, и не удивительно, что, возмужав, он заказывал картины Рубенсу и его ученикам, переписывался с Галилеем, способствовал зарождению оперы в Польше. Эстетическое воспитание Владислава рождало в нем высокомерие как в отношении далеких от искусства польских шляхтичей, так и русских бояр, которые тоже были далеки от тенденций в европейском живописи.

Вторая попытка стать царем

Владислав с женой Сесилией и братом Казимиром

В Речи Посполитой не оставляли надежд завладеть русским троном. Сейм разрешил королевичу Владиславу собрать войско и назначил комиссаров, которые будут сопровождать Владислава. Осенью 1617 войско Владислав двинулся в поход. Дорогобуж и Вязьма признали Владислава царем и сдались ему; в следующем году он подступил к самой столице, штурмовал ее, но неуспешно, и заключил так называемое Деулинское перемирие, по которому не отказывался от своих притязаний на московский престол, откладывая лишь их осуществление.

Комета 1618 года

За один 1618 год в небе Европы появились поочерёдно три кометы. Одна из них, третья по счёту, сопровождала в походе Владислава, который с помощью казаков через год после начала войны добрался-таки до стен Москвы. Поляки провели несколько атак, в одной из которых дошли даже до Арбатских ворот, но в целом осада проходила безуспешно. Москвичи боялись кометы, говорили, что она предвещает падение города. Но скорее она была предназначена Владиславу. Сейм отказывался дальше финансировать компанию, близилась зима, русские тянули с переговорами, войск было недостаточно для планомерной осады… Что говорить, если даже лестницы у поляков оказались короче, чем нужно: по ним было не взобраться на крепостные стены.

Продажа русского титула

Владислав принимает капитуляцию русского полководца Михаила Шеина

В 1632 года, после смерти Сигизмунда III, Владислав был избран новым польским королем. При этом он продолжал называться и Великим князем Московским. В это время царь Михаил Федорович решил с помощью оружия заставить Владислава отказаться от титула: почти 35 000 русское войско перешло границу с Речью Посполитой. Здесь Владислав ярко раскрыл свой талант полководца. Поляки взяли русскую армию в окружение и заставили подписать выгодное для Польши мирное соглашение. В качестве бонуса для русских Владислав подписал свой официальный отказ от своих претензий за русский трон. Правда, русской царской казне пришлось раскошелиться на этот подарок и заплатить королю 20 000 рублей.

источник

«Царь-аптека» в Москве: След немецкой династии на российской земле

О том, что в Москве есть Царь-пушка и Царь-колокол, знают все. Но есть там еще, оказывается, и «Царь-аптека» — когда-то так называли роскошную аптеку, открывшуюся в Москве на Никольской улице на рубеже XIX-XX веков. Какая же судьба ожидала эту аптеку и ее хозяев?

«Быть на Москве восьми аптекам»…

В старину в России лечение обходилось очень дорого, лишь богатые люди могли позволить себе вызвать доктора, достать нужные лекарства или поехать подлечиться «на воды». А простой люд использовал для этих целей целебные травы, которые продавались в «зелейных» лавках, да водку с перцем. Некоторые депутаты и нам нынче советуют так лечиться.

В ноябре 1701 года Петр I после многочисленных смертей от приема «непотребных трав и лекарств» запретил «зелейные» лавки и разрешил открывать частные аптеки, под строительство которых землю выделяли бесплатно — «Быть на Москве восьми аптекам»…

Аптека Феррейна

В 1832 году одну из этих старейших аптек, сменившую к тому времени уже несколько хозяев, приобрел эмигрировавший из Пруссии Карл Феррейн, тогда еще совсем молодой немецкий фармацевт. Дела у него пошли неплохо, Карл Иванович стал даже почётным гражданином Москвы. Через 30 лет он присмотрел у московского купца К.К. Шильбаха двухэтажный особняк, купил его, и вскоре аптека переехала в новое здание на Никольской улице.

А с 1873 года Карл Иванович доверил управление аптекой одному из своих сыновей, Вольдемару (Владимиру), и не прогадал. Владимир оказался очень хорошим управленцем, именно при нем аптека достигла своего расцвета.

В.К.Феррейн, 1834-1918

Владимир Карлович сделал ставку не только на торговлю привозными из-за границы лекарственными препаратами, но и на производство их отечественных аналогов. В здании, где располагалась аптека, помимо залов для обслуживания покупателей были оборудованы складские помещения и специальные лаборатории, в которых проводились необходимые исследования.

В 1893 году Владимир Карлович решил расшириться, сломав старое здание и выстроив на его месте новое, более просторное. Согласовав с московскими властями проект четырехэтажного здания аптеки, который разработал выдающийся архитектор Адольф Эрихсон, приступили к строительству.

Царь-аптека

И вот в 1899 году новая роскошная аптека, ставшая самой крупной не только в Москве, но и в Европе, открылась. Журналисты тогда так и окрестили ее — Царь-аптека.

Новое здание аптеки на Никольской улице

Главный фасад, обращенный на Никольскую улицу, выполнен в стиле неоренессанса: большие окна, высокие колонны.

Главный фасад здания

На вершинах колонн – четыре статуи античной богини здоровья Гигии с чашей в руках и змеей. Кстати, медицинское название «гигиена» происходит от имени этой богини.

Статуи богини Гигии

Обратная же сторона здания выглядит совсем иначе – как средневековый замок с готической башенкой. Раньше на этой башенке были установлены городские часы, которые уже давно безвозвратно исчезли.

Внутри тоже все выглядело великолепно – мраморные лестницы между этажами, просторные залы, полы из метлахской плитки, множество высоких зеркал, оправленных в золоченые рамы, дубовые шкафы, украшенные резьбой, канделябры, статуи… В приемной — фонтан c ароматами французских духов.

Помимо этой Царь-аптеки, в состав учрежденного в 1902 году «Товарищества В.К. Феррейна» входили также несколько аптекарских лавок, стеклодувная мастерская, фабрика химических продуктов в городе Мологе Ярославской губернии, крупный фармацевтический завод. Лекарственные растения также выращивали на собственных плантациях – в Бутово и в Крыму.

К тому времени фирма помимо лекарственных препаратов выпускала косметику и парфюмерные товары, имела даже разрешение на производство и продажу собственных вин для лечебных целей — «Херес», «Пепсиновое Феррейн», «Крушина на малаге», «Кондуранго», «Гваяколовое», «Кока на портвейне», «Кола на хересе» и другие. Имелось в ассортименте и много видов минеральных вод.

Первая Мировая война и революция

К 1914 году в штате фирмы «Товарищество В. К. Феррейна» состояло более 1000 человек, был освоен выпуск около трехсот видов различных лекарств. Это оказалось весьма кстати, поскольку в Первую Мировую войну Германия прекратила поставлять лекарства в Россию.

Вклад Феррейнов в развитие аптечного дела в России трудно переоценить. Трудились они на совесть, как говорил Владимир Карлович: «…сознание исполненного долга есть высшее счастье». И, несмотря на то, что имели германские корни, родиной своей считали Россию.

Однако, все это не уберегло семейство Феррейнов во время антинемецкого погрома, случившегося в Москве в 1915 году.

«Содрогаясь и дребезжа, разбивалось о тротуар стекло витрин, с полок падали колбы и мензурки, разноцветная жидкость только приготовленных снадобий заливала пол. Все, на что Карл Феррейн положил жизнь, все, что создавал „кровью сердца своего“, уходило в небытие» (Ю. Бекичева «Потерянная империя Феррейна»).

Ворвавшиеся в аптеку громилы, выпив все найденные запасы спирта, помчались дальше громить и поджигать все немецкое. Феррейны же, бросив свою усадьбу в Бутово, спешно переехали в Крым.

После революции аптеку, конечно же, национализировали. Сам Владимир Карлович, тяжело переживавший случившееся, во время Гражданской войны умер от инфаркта в Крыму, его потомки переехали в Берлин.

Удивительно, но ни само здание, ни его интерьеры после национализации не пострадали. До 2000-х в нем так и продолжала функционировать городская аптека, только теперь она называлась «Аптека № 1».

В конце концов, ее все же закрыли, чтобы открыть в этом роскошном здании дорогой бутик.

Но, возможно, историческая справедливость все же будет когда-нибудь восстановлена.

Источник:

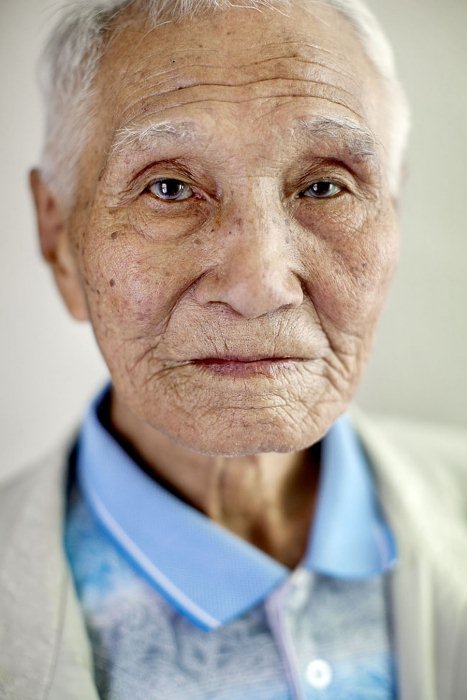

Война в Корее закончилась в 1953 году, и с тех пор сотни тысяч семей не могут воссоединиться. Родственники проживают в Северной и Южной Корее, им запрещено общаться и встречаться. Лаура Элизабет Пол – фотограф, ее дядя умер в возрасте 90 лет, так и не зная ничего о судьбе его родителей и сестер. В память о нем Лаура начала вести фотопроект, она намеревается запечатлеть как можно больше людей, которые находятся в поиске своих близких.

Лаура с болью рассказывает историю собственного дяди. Двадцатилетним юношей он переехал с севера страны на юг, события происходили сразу после окончания войны. Ему хотелось жить самостоятельно, но он и подумать не мог, что такой переезд будет означать расставание с семьей навсегда. Дядя до конца жизни не мог простить себе свой поступок, корил себя за то, что, пусть и неумышленно, оставил семью.

Чтобы найти людей, разлученных 65 лет назад со своими семьями, Лаура сотрудничала с одной из сотрудниц Красного Креста Южной Кореи, согласившейся помочь в поиске. Силами этой организации с 2000 года было воссоединено 20 семей, а президенты обеих стран согласовали проведение акций воссоединения в августе этого года, ранее инициатива постоянно переносилась или отменялась по разным причинам.

Лаура сравнивает то, что произошло с корейцами, гуманитарной катастрофой. Родственникам запрещается до сих пор общаться при помощи каких-либо средств связи. Фотопортреты людей, потерявших своих родственников, Лаура отвезла в Америку. Здесь эти портреты выставляются на всеобщее обозрение в надежде, что кто-то найдет своих родственников. Дело в том, что мигрантов из Кореи в США было много, а вот участвовать в акциях воссоединения те, кто проживает на территории Штатов, не могут.

Nam Keung-bong 87 лет, разыскивает жену и сына.

Nam Keung-bong 87 лет, он разыскивает жену и сына, которому сейчас должно быть 68 или 69 лет. Нам на протяжении 15 лет регистрируется на все акции воссоединения (последняя состоялась в 2015), но его никогда не выбирала компьютерная программа. Алгоритм таков: желающие найти родственников передают данные Красному Кресту, а далее уже программа случайным отбором выбирает, кто получит шанс на воссоединение. Приоритет у ближайших родственников, в случае, если, например, ребенок был разлучен с родителями.

Nam Keung-bong признается, что ему очень больно, что в очередной раз три года назад он не попал в списке счастливчиков. «Если бы мне довелось однажды увидеть родственников, я бы взглянул на их лица. Разве нужно в этот момент говорить?» — печально признается мужчина.

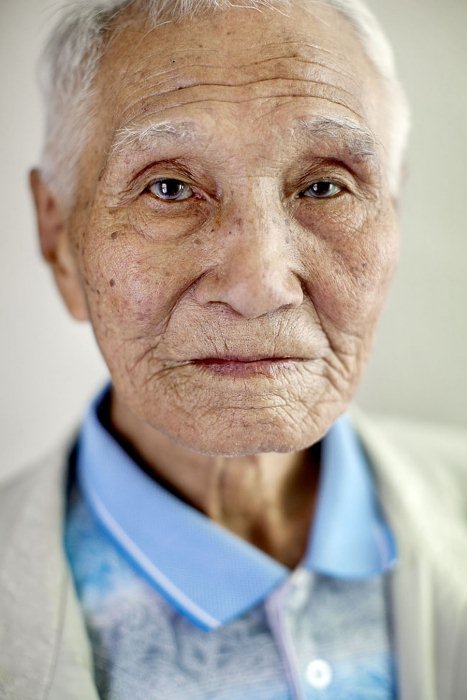

Kang Neung-hwan, 94 года, воссоединился с сыном в феврале 2014 года.

Kang Neung-hwan 94 года. В феврале 2014 года он впервые за всю жизнь встретился со своим сыном. Мужчина родом с севера, но войну закончил на юге, не зная, что оставил жену беременной, и что им больше не суждено будет встретиться. Kang Neung-hwan в интервью отметил: «Что я думаю по поводу разделения Кореи? Что они коммунисты, а мы свободная страна? Не думайте в таком ключе. Помните, что мы один народ, поэтому, надеюсь, нам удастся воссоединиться как можно скорее. Мне бы лишь хотелось, чтобы правительство работало побыстрее».

Kim Soo-Ja, 78 лет, надеется разыскать могилу отца.

Kim Soo-Ja 78 лет. Она прибыла на юг вместе с матерью, братьями и сестрами. Ее тети и бабушки с дедушками остались в Северной Корее. Отец умер в годы войны, фабрика, на которой он работал, подверглась бомбежке. «Я действительно сильно-сильно хочу поехать туда», — говорит Kim Soo-Ja и объясняет, что для корейцев исключительно важно в праздники собираться на кладбище всей семьей. Не иметь возможности на протяжении всей жизни посещать могилу отца для нее настоящее испытание.

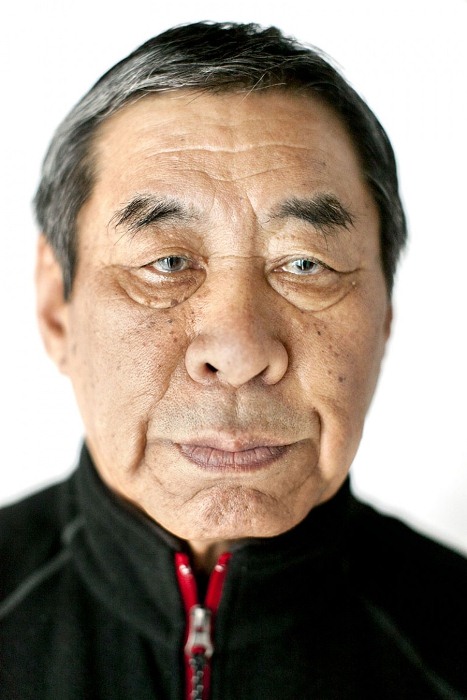

Park Ki-Soo, 84 года, надеется разыскать пять братьев и сестер, а также родителей, если они живы.

Park Ki-Soo 84 года, у него пятеро братьев и сестер в Северной Корее. Его родители тоже там, но, скорее всего, они уже умерли. Все, что осталось у Парка, — воспоминания из детства, как он помогал родителям-фермерам поливать урожай. Парку было 17 лет, когда его предупредили: если не спасется бегством, его попросту убьют. С двумя друзьями и братом он вплавь отправился на юг, заплыв через реку Имджин состоялся в декабре 1950 года, вода была ледяной. Брат Парка умер вскоре после окончания войны.

Парк переживает, что родители за все эти годы так и не узнали правду о том, что случилось с их сыном. Побег он организовал в тайне ото всех. Сейчас у Парка собственная большая семья, пятеро детей, он мечтает о том, чтобы встретить самых близких людей, если они еще живы, или хотя бы знать даты смерти родственников, чтобы почтить их память.

Choi Chil-seong, 81 год, мечтает побывать в городе, где прошло его детство.

Choi Chil-seong 81 год. Он прибыл на юг в возрасте 11 лет с двумя старшими сестрами, вскоре стало известно, что его родители умерли. За свою жизнь он построил крепкую семью, вырастил детей, построил военную карьеру. На закате жизни ему хотелось бы только одного: побывать вновь в городе своего детства.

На каждый Новый Год и День благодарения он приезжает в город Imjingak, город, расположенный на границе с Северной Кореей, в надежде увидеть кого-то родом из его городка, но чуда не происходит.

Источник:

В последнее время появилась нездоровая мода требовать у России долги по всяким мыслимым и немыслимым поводам. Что это? Желание урвать хоть какой-нибудь кусок или просто правило «хорошего тона», прививаемое недругами нашей страны? А если мы начнем считать, что тогда? Это чуть ли не всему миру влетит в копеечку.

Долг платежом?

Берем свежий пример. Молдавская комиссия по изучению коммунистического режима с важным видом заявила, что пребывание в составе СССР нанесло республике ущерб, оцененный в $28 миллиардов. Примерно такие подсчеты велись в свое время в Литве и Латвии. Правда, «важные» комиссии прекратили работу в связи с нехваткой средств на их содержание…

Конечно, требовать долги у такой страны, как Россия, это даже престижно. Но воспринимать всерьез подобные заявления уж точно не следует, а комментировать выводы этих ущербных в полном смысле комиссий можно только крутя пальцем у виска. Давайте лучше заглянем в корень вопроса. Тогда выводы станут совсем иными.

Не им, а нам стоит потребовать отдать долги. Литовцы, эстонцы и латыши почему-то забыли, что Петр I купил их со всеми землями, недвижимостью и даже домашними животными у шведской королевы Ульрики Элеоноры. И не только купил, но и дал Прибалтике свободу. Однако, по всей видимости, их до сих пор тянет в конюхи и поломойки к «северным хозяевам». Любой историк подтвердит, что сделка была заключена 10 сентября 1721 года. За территорию Ингрии, часть Карелии, Эстляндию и Лифляндию Петр Алексеевич заплатил 2 млн. руб. По нынешнему курсу, без набежавших процентов, это около $350 млрд. Не хотите ли, уважаемые, бывшие братские республики, заплатить по счетам? А если учесть, что в советский период Россия полностью построила инфраструктуру Прибалтики, восстановила республики из руин после Второй мировой, то сумма будет значительно больше…

Ничуть не чище

Продолжая листать блокнотик со списком должников, можно натолкнуться и на не менее любопытные факты. Так, неплохо было бы взыскать должок за Аляску. Русская экспедиция Гвоздева и Федорова открыла ее в 1732 году. 30 лет наши первопроходцы осваивали дикий край, но из-за удаленности от России Аляску пришлось продать. Александр II принял предложение американского правительства купить у него Аляску за $7,2 млн. Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне. Но под разными предлогами деньги не заплачены до конца и поныне. А по сегодняшнему курсу это три миллиарда «зеленых», кстати. Идем дальше.

Сразу после начала Первой мировой войны пять тонн золотых монет из личной царской казны были тайно помещены в два железнодорожных вагона и доставлены в Норвегию, где они и находятся до сей поры. Причем часть монет продается на нумизматических аукционах.

В 1914 году британским банкам было передано российское золото в слитках на сумму $50 млрд. Ими Николай II планировал рассчитаться за поставки военной техники и оружия. Ни одна из них не была выполнена. Оказалось, что британские заводы просто не в состоянии выполнить столь большой заказ. Но золото не вернули. Война, понимаете ли, некогда. А в 17-м году вроде бы стало и некому…

С декабря 1915-го по ноябрь 1916-го Россия поставила в США золота на $23 млрд. в качестве предоплаты за оружие и порох. Правительство Соединенных Штатов пустило деньги на собственные военные нужды. Россия не получила ни денег, ни оружия.

Поняв, что Англия и США деньги украли, российское правительство, надеясь получить оружие, зачислило в 1916 году на валютные счета японских банков эквивалент 300 тоннам золота. Перевод и сегодня подтверждают правопреемники тогдашних японских банков. Но ни оружия, ни денег отдавать не собираются.

Временное правительство России в феврале 1917 года отправило в Швецию для закупки военного снаряжения 3,7 тонны золота, сейчас это $45 млн. Еще в 1928 году было получено подтверждение, что золото находится в хранилищах шведских банков. Ни одной винтовки, ни одного патрона Россия от Швеции в счет этого золота не получила.

В конце 1919 года 100 тонн золота, изъятого адмиралом Колчаком из казанского банковского хранилища, были переданы на хранение Чехословацкому корпусу с условием вернуть российскому правительству. След золота потерялся в пражских банках в 1925 году.

В 1922 году Ленин отправил в Германию 93,5 тонны золота, которое оказалось в качестве «трофея» в «Банк де Франс» в Париже. В 1963 году статус этого золота был подтвержден соглашением на уровне правительств СССР и Франции. 45 тонн русская сторона согласилась отдать в счет погашения старых российских долгов в пользу Франции. А 48,5 тонны золота нам до сих пор не вернули.

Также в Национальном банке Франции хранятся слитки русского золота на $25 млрд., переданные в 1914 году.

По оценкам британской фирмы «Пинкертон», Россия в настоящее время вправе претендовать на свое золото общей стоимостью в $100 млрд., а также на недвижимое имущество общей стоимостью $300 млрд. Прямо голова идет кругом.

* * *

Вряд ли все это добро Россия сможет вернуть. Но когда нам предъявляют какие-либо претензии, неплохо бы напомнить и о том, сколько должны нам. Авось, поубавится пылу.

источник

В Великую Отечественную войну советским правительством не было издано ни одного документа-инструкции о правилах поведения рядовых красноармейцев и офицеров в плену. Напротив, все сдавшиеся или захваченные плен военнослужащие Красной Армии официально считались предателями и изменниками Родины, а их семьи репрессировались.

Закон и реальность

Формально боец или командир, попавший в плен по независящим от него обстоятельствам либо в связи с кардинально изменившейся обстановкой, как военный преступник к ответственности (расстрел с конфискацией имущества) не должен был привлекаться – это следовало из трактовки статей 58-1«б» и 58-1«а» УК РСФСР, а также статьи 22 Положения о воинских преступлениях (статья 193-22 УК РСФСР).

На деле же на фронте с августа 1941 года действовали приказы И. Сталина №270 и №227 (знаменитый приказ «Ни шагу назад!», принятый в июле 1942 года). По ним любая сдача в плен расценивалась как предательство и измена Родине, а изменник подлежал расстрелу.

Сколько командиров было пленено

Главное управление кадров Минобороны РФ приводит такие следующие данные о боевых потерях офицерского состава армии и флота за время Великой Отечественной: свыше 392 тысяч пропавших без вести. Сколько офицеров из этого количества находились в плену, в силу ряда причин с точностью сказать невозможно и сегодня. Во-первых, потому что специального учета военнослужащих, попавших в плен во время боевых действий, не велось. Во-вторых, и по немецким документам офицеры нередко проходили рядовыми – командиры умышленно понижали себя в звании, опасаясь расстрела.

Известно только, что в немецком плену во Второй мировой войне оказались 80 советских генералов и комбригов. Подавляющее большинство из этих офицеров от сотрудничества с гитлеровцами отказались.

Офицеров отделяли от рядовых

Для пленных офицеров Красной Армии у гитлеровцев существовали специальные лагеря – офлаги. При пленении офицеров и рядовых сразу же старались отделить друг от друга, чтобы командиры не имели возможности подбить бывших подчиненных на бунт. Необходимость такой «сортировки» была прописана еще в директиве №21 плана «Барбаросса». Комиссаров, особистов, военных прокуроров и политработников немцы чаще всего сразу расстреливали.

Один из крупнейших офлагов располагался во Владимире-Волынском. Пленные советские офицеры там подразделялись на четыре группы по национальному составу. Особого отношения у гитлеровцев к плененным командирам не было – их также массово уничтожали, в том числе и в лагерях смерти Бухенвальде, Освенциме, Маутхаузене и других.

По данным исследователя Второй мировой войны и Холокоста Арона Шнеера, с 1942 года всех пленных офицеров Красной Армии, у кого были гражданские специальности, начали направлять на работу на предприятия германского военно-промышленного комплекса. Командиры, знающие иностранные языки, работали в немецких канцеляриях. До 1943 года существовал Военно-исторический кабинет, куда входили пленные советские офицеры до подполковников включительно, – они писали историю боевых действий своих подразделений, указывая при этом на ошибки в командовании как со стороны Красной Армии, так и противника.

Правила генерала Карбышева

Часть офицеров, в том числе из числа высшего командного состава Красной Армии, оказавшись в плену, согласилась на сотрудничество с гитлеровцами. Самый известный из предателей – генерал Андрей Власов, ставший командиром так называемой Русской освободительной армии (РОА). Однако большинство пленных из числа офицерского состава на уговоры стать пособниками нацистов не поддались.

Яркий пример тому – судьба генерал-лейтенанта инженерных войск Д. М. Карбышева, погибшего в Маутхаузене в феврале 1945 года. Дмитрия Михайловича в плену очень долго и безуспешно склоняли к сотрудничеству. Мужественному генералу приписывают создание «Правил поведения советских бойцов и командиров в плену». Их текст передавался устно и впоследствии успешно прошел независимую проверку на подлинность при опросе четырех узников Маутхаузена, освобожденных из концлагеря.

Правила состояли из 10 пунктов. Вот что должны были делать солдаты и офицеры, попавшие в немецкий плен:

оставаться организованными и сплоченными, где бы не находились;

не оставлять в беде больных и раненых, вообще проявлять взаимопомощь;

не унижаться перед врагом;

не забывать о воинской чести;

своим единством и сплоченностью заставить гитлеровцев уважать себя;

вести борьбу против фашистов, предателей и изменников Родины;

организовываться для диверсионной работы и саботажа;

бежать из плена как только представится такая возможность;

не предавать воинскую присягу и свою Родину;

развенчивать мифы о том, что гитлеровская Германия непобедима.

Инструкция для плена у американцев

Такую памятку раздали американским военнослужащим в мае 1944 года. Сравнивая зверские условия содержания советских военнопленных в гитлеровских лагерях с «вегетарианскими» правилами нахождения там американцев, можно сказать, что первая же фраза памфлета Военного департамента №21-7 «Если вы попадете в плен, вот ваши права» звучит издевательски: «Плохо быть военнопленным».

Американцы по Женевской конвенции, в которой изложены права военнопленных, получали в фашистском плену посылки от Красного Креста, условия содержания янки были несоизмеримо лучше, чем у советских пленников. В вышеназванном памфлете, в частности, говорилось, что плененных американских офицеров гитлеровцы могут использовать только на командных должностях. Ни о какой опасной и вредной работе для командиров и речи идти не должно.

источник

Адам – легендарный прародитель человечества. О нем сложено бессчетное число легенд и преданий. Однако вряд ли кто-либо возьмется утверждать, какие из них ближе к истине.

Два Адама

В учении гностиков под Адамом понимается не просто первочеловек, а божественное существо, явившееся прототипом для всего человечества. Однако после грехопадения Адам потерял свою божественность, а вместе с ней и вечную жизнь.

Из этого постулата возник миф о другом зачинателе рода человеческого – Адаме Кадмоне, который стал своего рода связующим звеном между беспредельным Богом и ограниченным человеком. В учении каббалистов Адам Кадмон – один из главнейших символов алхимии, совершенный человек: он понимал все языки мира и знал судьбы всех людей.

Отцы Церкви отрицали существование двух Адамов, однако признавали двойственную природу нашего праотца. Так апостол Павел указывал на противоположность земного и небесного Адамов, что подчеркивало антагонизм тленного и вечного: одна сторона его связана с падшей человеческой душой, другая – с благодатью и бессмертием, которые принес нам Христос (Еф. 4:22). Примечательно, что по церковному учению Христос во всем был подобен первому человеку, кроме греха.

Ни мужчина, ни женщина

По мнению талмудистов, для сотворения тела Адама Творцом был использован прах из Вавилона, для головы – из Израиля, для остальных органов – из других стран. Согласно еще одному взгляду законоучителей Талмуда, первый человек на земле был бесполым существом, включавшим в себя мужские и женские признаки – андрогином.

Некоторые толкователи утверждают то, что на двуполость Адама прямо указано в Ветхом Завете: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их (Быт. 1:27)». И лишь затем, согласно такому взгляду, Господь отделил женщину от бока мужчины (слово צלע на иврите означает не только «ребро», но и «сторону»).

Человек–животное

В понимании гностиков мир изначально был совершенен, но затем явился злой Демиург и стал, подражая Создателю, творить собственную материальную вселенную, нарушившую первоначальную гармонию. Измененным Демиургом оказался и Адам, превратившись в дурную копию божественного создания – теперь он человек-животное, ведомый лишь эмоциями и инстинктами.

Американский философ-экзистенциалист Йонас Ганс, расшифровывая гностическую идею, писал, что совращение Адама – «злой умысел Тьмы, направленный против оригинала. Отныне борьба между Светом и Тьмой сосредотачивается на человеке, который становится главной наградой и в то же время основным полем битвы двух сражающихся партий».

По словам гностиков, инструментом совращения Адама стала Ева, склонившая его к совокуплению и дальнейшему размножению. Они называют это «самой грандиозной затеей в стратегии Сатаны».

Выше ангелов

Апокрифические предания рисуют нам иной образ Адама. В «Книге премудрости Иисуса, сына Сирахова» (около 170 года до н. э.) первый человек причислен к величайшим библейским праведникам: «Прославились между людьми Сим и Сиф, но выше всего живущего в творении — Адам» (Сир. 49:18). Коран в том же духе раскрывает предназначение Адама. В 32-й суре «Земной поклон» (аяты 6-7) повествуется, что все ангелы, кроме джинна Иблиса (Сатаны), который до своего восстания находился в небесном сонме, пали ниц перед Адамом.

Мотив возвеличивания Адама красной нитью проходит и через коптское гностическое «Евангелие от Египтян»: «Ибо он, Адамас, свет исходящий от света, он око света. Ибо он первый человек, через кого и (ради) кого все возникло, (а) без него же ничего не возникло бы».

Согрешивший с демоном

В кабалистической теории и иудейских апокрифических текстах встречается история, согласно которой Ева не была единственной супругой Адама. Ей предшествовала Лилит, созданная Богом из грязи и ила чтобы скрасить одиночество первого человека. Однако Лилит не пожелала подчиняться мужу, возомнив себя творением равным ему. Обернувшись ночным призраком, она сбежала от суженого. Недолго продержалась с Адамом и Ева.

Талмудисты, опираясь на слова из книги Бытия (Быт. 5:3), приходят к выводу, что Адам после первородного греха расстался с Евой на долгие 130 лет прежде чем у них родился Сиф. Чем же он занимался целое столетие? Он совокуплялся с демонами женского пола, у которых рождались «по образу и подобию» злые духи, – утверждают толкователи Талмуда. Очевидно одной из таких демониц была Лилит – именно от нее талмудисты выводят все зло в человеческом мире.

Могила праотца

Во многих богословских традициях местом захоронения Адама принято считать Голгофу, где позднее был распят Иисус. Греческий христианский теолог Ориген Адамант в совпадении мест погребения Прародителя и смерти Спасителя человечества видел Божественный промысел. Об этом писал и апостол Павел: «Как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».

Сирийское апокрифическое сочинение «Пещера сокровищ» (VII век) рассказывает, как происходило погребение Адама. С началом Всемирного потопа Ной взял с собой в ковчег останки первого человека, позднее он поручил своему сыну Симу захоронить череп Адама на месте будущего Иерусалима, считавшегося «пупом земли». Именно поэтому христиане говорят, что кровь распятого Христа омыла череп Адама.

источник

Всего по уголовному делу об измене Родине (государственном перевороте, совершенном в СССР в августе 1991 года) было арестовано свыше десятка активистов Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) и их помощников. Каждый из них просидел в заключении от полугода до полутора лет.

Первые лица в «Матросской тишине»

Арестованных министра обороны Советского Союза Дмитрия Язова, председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и вице-президента Научно-промышленного союза СССР Александра Тизякова поначалу держали в подмосковном санатории МВД, затем перевезли в СИЗО города Кашина. И только потом доставили в московский СИЗО № 4 «Матросская тишина». Там же сидели начальник легендарной «девятки» (9-го управления) КГБ генерал-лейтенант Юрий Плеханов и секретарь ЦК КПСС Олег Бакланов.

Как вспоминали их сокамерники, кооператоры, обвиняемые по экономическим статьям, новые сидельцы поначалу не понимали тюремных порядков и правил поведения в камерах. К примеру, их учили кушать отвратительный рыбный суп, съедая из него только рыбу, а остальное следовало выливать в канализацию. Через несколько дней питание арестантов «Матросской тишины» стало лучше, в рацион добавили масла, мяса.

Вначале дичились, потом освоились

По свидетельству сокамерников гэкачепистов, путчисты вначале неохотно шли на контакт с остальными заключенными – выглядели подавленными, сторонились общения. Но со временем обжились, сообразив, что сидят не с отпетыми рецидивистами, а всего лишь с жуликами, обвиняемыми в обмане государства.

В заключении гэкачеписты даже пытались обосновать другим сидельцам идеологическую «платформу» путча. Правда, кооператоры не особо верили байкам членов ГКЧП, когда те заверяли, что после путча предприниматели в СССР получили бы полную свободу действий.

Лукьянов ботал по фене

Некоторые члены ГКЧП впоследствии сами охотно рассказывали, как им жилось в тюрьме. Например, бывший председатель Верховного Совета СССР Анатолий Лукьянов в интервью российским СМИ заявил, что в заключении его выручало… знание блатного жаргона (фени), по которому он даже в свое время сдавал экзамен. Якобы умение разговаривать с зеками на понятном им языке и вызывало уважение тюремного контингента к одному из лидеров путчистов. Хотя, по словам самого же Анатолия Ивановича, он в «Матросской тишине» сидел в одиночке.

Судили, чтобы амнистировать

В массе своей лидеры и сторонники ГКЧП были людьми пожилыми и не отличавшимися крепким здоровьем. К примеру, секретаря ЦК КПСС Олега Шенина в заключении трижды оперировали, первый зам Крючкова Виктор Грушко перенес два инфаркта…

… К январю 1993 всех подсудимых по делу ГКЧП (12 человек) выпустили под подписку о невыезде и больше под стражу не заключали. Защищали гэкачепистов 19 адвокатов, в том числе, такие звезды отечественной юриспруденции как Генрих Падва (защитник Анатолия Лукьянова) и Генри Резник (адвокат Юрия Плеханова). Судебный процесс продолжался более полутора лет, и в конечном итоге дело о государственном перевороте закончилось амнистией для всех обвиняемых, которых в соответствующем президентском указе «подверстали» к списку подсудимых-участников весенних и осенних событий в Москве в 1993 году.

источник

На Руси все мужчины считались воинами, эта традиция шла ещё со времён эпохи так называемой «военной демократии». Были, конечно, и специально подготовленные витязи, которые посвящали всю свою жизнь войне, но владели военными навыками все юноши и взрослые мужчины, будь то горожане, землепашцы, охотники.

Надо помнить, что взросление в ту пору происходило быстрее, мужчина в 14-16 лет считался вполне взрослым и мог начать самостоятельную жизнь, жениться. Для землепашца всей общиной строили дом, боярский сын поступал на военную службу, юный князь получал в управление град.

Кроме того, люди той поры сильно отличались от нынешних, и сравнение будет не в нашу пользу. Практически все они были психически и физически здоровы. Все болезненные дети умирали в первые годы или при рождении – действовал естественный отбор. Выживали самые здоровые, в дальнейшем постоянный тяжелый физический труд землепашца, ремесленника, охотника, воина укреплял их. В обществе Руси отсутствовали нынешние пороки индустриального и постиндустриального обществ – алкоголизм, наркомания, проституция, блуд, ожирение от недостатка движения, переедание и т. д.

Первым этапом в становлении мужчины было посвящение, переход из возраста младенчества в состояние ребёнка (отрока) – в 2-3 года. Этот рубеж был отмечен постригом и сажанием на коня. Надо отметить, что этот обычай бытовал у всех социальных слоёв. Этот священный обряд восходит ко времени седой языческой древности. Только позднее церковь взяла обряд пострига на вооружение. Обряд пострига прослеживается у всех народов индоевропейского корня, в христианской Европе он сохранился, как ритуал посвящения в рыцари.

Это очень важный психологический рубеж, он создавал в мальчиках особый настрой, закладывал основные принципы бытия. Мальчиков настраивали на то, что они защитники своей семьи, общины, города, области, всей «Светлой Руси». В них закладывали стержень, который определял их судьбу. Очень жаль, что эта традиция почти утрачена в нынешней России. Мужчин воспитывают женщины – дома, в садиках, школе, в вузах, в итоге в стране очень мало «мужского начала», русские перестали быть Воинами. Только в критической ситуации, на войне, у части русских просыпается родовая память, и тогда русским нет равных в бою. Частично подобное воспитание сохранилось у кавказских народов, в Чечне, но в извращенном виде, там свой народ считается избранным, а остальные принижаются (своеобразный нацизм).

Основным в воспитании воина является воспитание Духа, это прекрасно знали наши предки. Это знали и великие русские полководцы, например, А. Суворов, его «Наука побеждать» – плоть от плоти наследие предков.

В Восточной Руси не было специальных школ (по крайней мере нет известий об их существовании). Их заменяла практика, традиция, ученичество. С самого раннего детства мальчиков приучали к оружию. Археологи находят много деревянных мечей, их форма соответствовала настоящим мечам. Это не нынешние пластиковые игрушки – деревянным мечом опытный боец мог противостоять врагу, вес деревянного дубового меча почти соответствовал железному. В набор юного воина также входили: деревянные копья, ножи, лук со стрелами (простой лук).

Существовали игрушки, игры, развивающие координацию движений, ловкость, быстроту – качели, всевозможных размеров мячи, вертушки, санки, лыжи, снежки и т. д. Многие из детей, особенно из знати, уже малыми детьми получали боевое оружие – ножи, мечи, топорики. В летописях описаны случаи, когда они их и использовали, убивая врага. Нож был с мужчиной с самого детства.

Вопросами существования особой школы боя на Руси занимался А. Белов, он создал систему – «Славяно-горицкая борьба». Он подтверждает, что боевая подготовка проходила в форме народной игры, а затем «форма» поддерживалась регулярными состязаниями, которые проходили по праздникам, большинство из них имели дохристианские корни (Купала, день зимнего солнцестояния и другие). Одиночные кулачные бои, бои «стенка на стенку» были обыкновенным явлением вплоть до 20 века. Дети впитывали эту культуру боя чуть ли не «с пелёнок».

Обучение велось и на уровне учитель – ученик, сравните: на Руси до 18 столетия университетов не было, но города и храмы строили, пушки и колокола отливали, книги писали, уровень образованности населения в X-XIII века был намного выше европейского (как и уровень гигиены). Навыки передавались от учителей к ученикам на практике, чтобы стать мастером-зодчим русский человек шёл не в специальную школу, а становился учеником мастера, в военном деле также.

Важнейшую роль играла практика, Русь вела постоянные войны с соседними народами, часто шли и междоусобные войны. Недостатка в реальных боевых условиях не было, молодые воины могли на практике проверить себя. Естественно, война брала свою «дань», но те кто выживал, получали уникальный урок. Ни в одной школе таких «уроков» не получишь.

В мирной жизни боевые навыки поддерживались не только народными игрищами, но и еще одной важной сферой – охотой. Это в настоящее время зверь почти не имеет шансов против человека с огнестрельным оружием. Тогда борьба шла почти на равных – когти, клыки, мощь, развитые чувства против умений человека и холодного оружия. Настоящим воином считался тот, кто добыл медведя. Представьте себя с охотничьим копьём (рогатиной) против медведя! Охота была отличным тренингом для поддержания Духа, боевых навыков, учёбой по преследованию, выслеживанию врага. Недаром Владимир Мономах в своём «Поучении» с одинаковой гордостью вспоминает о боевых походах и охотничьих подвигах.

Подведём итог: мальчика делали Воином, защитником Рода, Родины на основе психических установок (по-современному – программ), которые внедряли с рождения (и даже до рождения, т. н. предродовое обучение), традиций народных детских и взрослых игр, празднеств, постоянной практики. Именно поэтому Русы считались лучшими бойцами планеты, даже китайских императоров охраняли не бойцы их монашеских орденов и школ, а воины русы.