admin

По традиции, на Руси не принято было хоронить людей, совершивших самоубийство, по православному обычаю и на общих кладбищах. Однако исключения все же бывали.

Где хоронили самоубийц?

Самоубийство считалось тяжким грехом еще в языческие времена. Древние славяне верили, что человек, наложивший на себя руки, не сможет обрести покой после смерти. Он даже может превратиться в так называемого «заложного покойника» (так называлась разновидность нечистых духов) и тревожить живых.

В христианскую эпоху самоубийц запрещалось хоронить в освященной земле, поскольку они прогневили Бога, отказавшись от дара жизни. Бытовало также поверье, что если похоронить такого мертвеца на христианском кладбище, то другие покойники «рассердятся» и в округу может прийти беда – например, неурожай или эпидемия. Если это происходило, таких покойников выкапывали из могил, чтобы остановить зло.

Сначала самоубийц хоронили далеко от населенных пунктов – в лесу, на краю поля, в оврагах, на перекрестках дорог… В более поздние времена их тела стали складывать в общие могильники, которые назывались «убогими домами», «божедомками» или «скудельницами». Они представляли собой просто огромные ямы и располагались вдали от православных погостов, обычно за чертой города или села, за рекой.

В каких случаях самоубийцы могли быть захоронены по православному обряду?

По церковным канонам, к самоубийцам относились: те, кто намеренно свел счеты с жизнью; люди, убитые на дуэлях; преступники, убитые во время разбоя; а также люди, погибшие при неизвестных обстоятельствах, которые походили на самоубийство (например, утопленники). Иногда к этой категории относили и умерших от злоупотребления алкоголем. Их не только не хоронили на общем кладбище, но и запрещали отпевать, заказывать по таким покойникам панихиды и сорокоусты.

Однако церковь делала исключение, например, для душевнобольных людей (в более позднюю эпоху требовалось заключение лечащего врача о состоянии психического здоровья умершего); для тех, кто перед смертью успел покаяться; для тех, кто совершил суицид по неосторожности – скажем, случайно принял яд, выстрелил в себя во время чистки оружия или ненароком выпал из окна; и наконец, для тех, кто пожертвовал собственной жизнью ради спасения чужой. Их разрешалось хоронить по православному обряду.

Но сначала церковные власти проводили тщательное расследование обстоятельств кончины, и для православного захоронения требовалось получить разрешение епископа.

Какие знаменитые самоубийцы были захоронены по православному обряду?

Так, похоронили по церковному обряду смертельно раненного на дуэли Пушкина (дуэль приравнивалась к самоубийству), поскольку он принес покаяние перед кончиной.

Также был отпет и похоронен в соответствии с православными традициями на Ваганьковском кладбище Сергей Есенин, поскольку в данном случае самоубийство не было доказано – оно являлось лишь официальной версией, и существовали определенные аргументы в пользу того, что суицид поэта был инсценирован.

источник

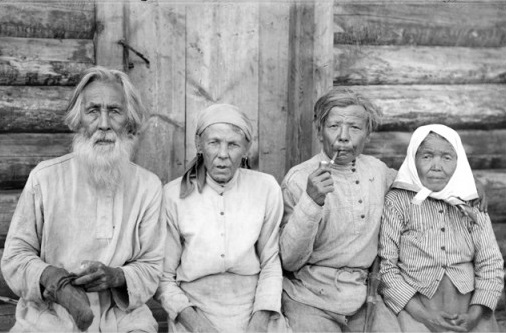

Судьба народа под странным названием чудь до сих пор остается одним из самых спорных загадочных вопросов нашей истории. Несмотря на то, что чудь оставила свои следы повсюду: в названиях озер и деревень, в сказках и поговорках, в археологическом культурном слое, это племя просто исчезло с лица земли.

Кто такая чудь заволочская?

По мнению подавляющего большинства историков, чудь – это не что иное, как собирательное понятие, под которым наши предки подразумевали совокупность некоторых угро-финских племен. Язык этих чужаков был для русских непонятен, чужд, и поэтому их окрестили чудью. Представители этого таинственного племени проживали на территориях, среди населения которых и сейчас преобладают представители финно-угорских народов.

Чудью заволочской звали жителей Заволочья – земель, пролегающих в границах бассейнов двух рек — Северной Двины и Онеги. В давние времена перетаскивать суда от одной реки к другой приходилось вручную – волоком. Точно также — волоками — стали именовать и участки суши между двумя водными пространствами. Отсюда и Заволочье – за волоком.

Советский ученый-археолог А.Я. Брюсов считал, что Заволочские края были заселены первыми людьми около III-IV тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют найденные в результате раскопок остатки орудий труда и посуды. Причем, по оценке историков, все предметы выполнены весьма искусно.

Причины исчезновения чуди

Многие ученые утверждают, что заволочская чудь никуда не делась. Просто представители этого племени ассимилировались среди других народностей: карелов, вепсов, русских. Будучи язычниками, они все же наравне с другими приняли христианство и, соединившись с вновь обращенными, просто растворились среди них, приняв их письменность, коей у чуди не было вовсе.

Однако некоторые исследователи полагают, что заволочская чудь как раз таки не пожелала креститься, поскольку эти люди были ярыми язычниками и отступать от своей веры никак не желали. Даже через много лет после распространения на Руси новой религии, представители чуди, сохраняли внешний вид, свидетельствующий (например, распущенные волосы у женщин) о том, что от язычества они так и не отступились.

Фольклор о местонахождении чуди

Особенно много упоминаний о чуди можно найти в сказках и рассказах староверов. Так, в одной из таких историй говорится о некоем Белом царе, который решил покорить таинственное племя и собрал для этого огромное войско. Однако чудские не пожелали подчиняться царю и спустились глубоко под землю, где живут и поныне. Они выстроили там дороги и города. Только иногда при полной тишине можно услышать, как звонят колокола в подземных храмах. Но наступит день, когда чудь снова выйдет на поверхность.

По другой легенде, представители чуди действительно отвергли новую, чуждую для них христианскую веру, и, понимая, что они обречены, совершили массовое самоубийство. Они вырыли огромное углубление в земле, установили там столбы, а на них положили крышу, после чего они спустились в эту яму и вышибли опоры. Их завалило обломками кровли. Никто из племени чудь не выжил.

источник

При Сталине и Хрущеве 9 мая в СССР был рабочим днем. Хотя ранее, 8 мая 1945 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР 9 мая объявили как День всенародного торжества, Праздником Победы, а значит – нерабочим днем. Почему же день Победы не праздновали 17 лет?

Сначала отмечали, потом перестали

9 мая был объявлен выходным днем в первый же год после Победы.

Еще одной датой праздника победы считается 3 сентября, день, когда была побежден милитаризированная Япония. Существует указ Президиума Верховного Совета СССР, от 2 сентября 1945 года, что 3 сентября также объявляется нерабочим праздничным днем.

Таким образом, получается, что День Победы праздновали дважды в год три раза – в 1945, 1946 и 1947 году.

Отменили празднование дня Победы 24 декабря 1947 года, когда вышло новое постановление Президиума Верховного Совета CCCP:

Тогда постоянно переносили, отменяли, вновь назначали даты праздников. В 1947 году День Победы над Японией сделали рабочим днем. Был праздник 22 декабря, день памяти Ленина – в 1951 году он тоже стал рабочим. К тому же, СССР была объявлена холодная война в 1946 году, после Фултонской речи Черчилля, и организовывать праздник в масштабах всей страны было накладно, с точки зрения организации труда населения – неправильно. Все работали и восстанавливали разрушенные города, поселки, строили новые заводы. Отчасти, чтобы быть готовыми отразить новую атаку.

Существует еще одно предположение, почему перестали праздновать День победы. Инициатива исходила от Сталина, который воспринимал послевоенную популярность Георгия Жукова как прямую угрозу своему посту. В этом же ключе развивались политические дела «Дело авиаторов» и «Трофейное дело» в 1946-1948 годах.

Когда снова начали праздновать день Победы

С конца 1950-х годов Никите Хрущеву постоянно поступали предложения сделать День Победы праздничным и выходным днем. Позиция Хрущева была принципиальной – отказ, виду того, что 9 мая у советского народа ассоциировался со Сталиным.

Постановление о том, что 9 мая вновь объявляется праздничным днем, вышло в 1965 году, при Леониде Брежневе. Отчасти это связано с личностью генсека. Брежнев любил пышные празднества, масштабные мероприятия и чествования. К слову, если Сталин носил только одну награду, то у Брежнева был полный комплект – большинство наград он присвоил себе сам.

Еще одна причина – «круглая дата». В 1965 году исполнилось 20 лет со дня Победы. В СССР выросло поколение тех, кто войну не видел, а живые свидетели постарели и не участвовали в политической жизни. Самые «острые» подробности войны стали забываться. Также в 1965 году Москва получила звание «Города-героя».

источник

В феврале 1904 года крейсер «Варяг» вступил в неравный бой с японской эскадрой у порта Чемульпо. Подобными подвигами, когда в безвыходной ситуации русский корабль принимал бой, славна история русского флота.

Крейсер 2-го ранга «Новик»

Один из самых известных кораблей Первой Тихоокеанской эскадры. Благодаря высокой скорости, хорошей подготовке экипажа и инициативе командира, крейсер успешно участвовал практически во всех значительных морских боях у Порт-Артура. После боя в Желтом море 28 июля 1904 года «Новик», в отличие от большинства других кораблей, вернувшихся в Порт-Артур, предпринял попытку прорыва во Владивосток вокруг Японии. Однако во время следования крейсер встретил английское судно, которое из-за отсутствия запрещенных грузов пришлось отпустить и сообщившее о появлении русского крейсера у восточного побережья Японии. Зашедший для получения угля в пост Корсаков на Сахалине , «Новик» оказался блокированным японскими крейсерами, а изношенные машина не позволяли дать полный ход. 7 августа 1904 года в бою с более мощным крейсером «Цусима» русский крейсер заставил противника отступить, но и сам получил серьезные повреждения. После подхода к месту боя крейсера «Читосе» русский корабль был затоплен в заливе Анива. С крейсера была снята часть артиллерии, которая затем использовалась при обороне Сахалина, а имя легендарного корабля получила целая серия самых известных эсминцев русского флота.

Канонерская лодка «Кореец»

Канонерская лодка «Кореец» накануне Русско-японской войны находилась вместе с крейсером «Варяг» в порту Чемульпо. 26 января 1904 года канонерка была направлена в Порт-Артур, но подверглась нападению японской эскадры и была вынуждена вернуться в Чемульпо. Перед боем на «Корейце» срубили стеньги (верхнюю часть мачт), чтобы внести в стрельбу японских комендоров заведомую ошибку — японцы рассчитывали расстояние до цели при помощи призм Люжоля, ориентируясь на табличную, а не реальную высоты рангоута цели. В результате боя 27 января русская канонерка потерь и повреждений не имела. Ответный огонь лодка вела из двух 203 мм и одного 152 мм орудий, а остальная артиллерия в силу большой дистанции не использовалась. После боя «Кореец» был взорван экипажем на рейде Чемульпо, а имя героической лодки унаследовала канонерка Балтийского флота, также погибшая в неравном бою в 1915 году.

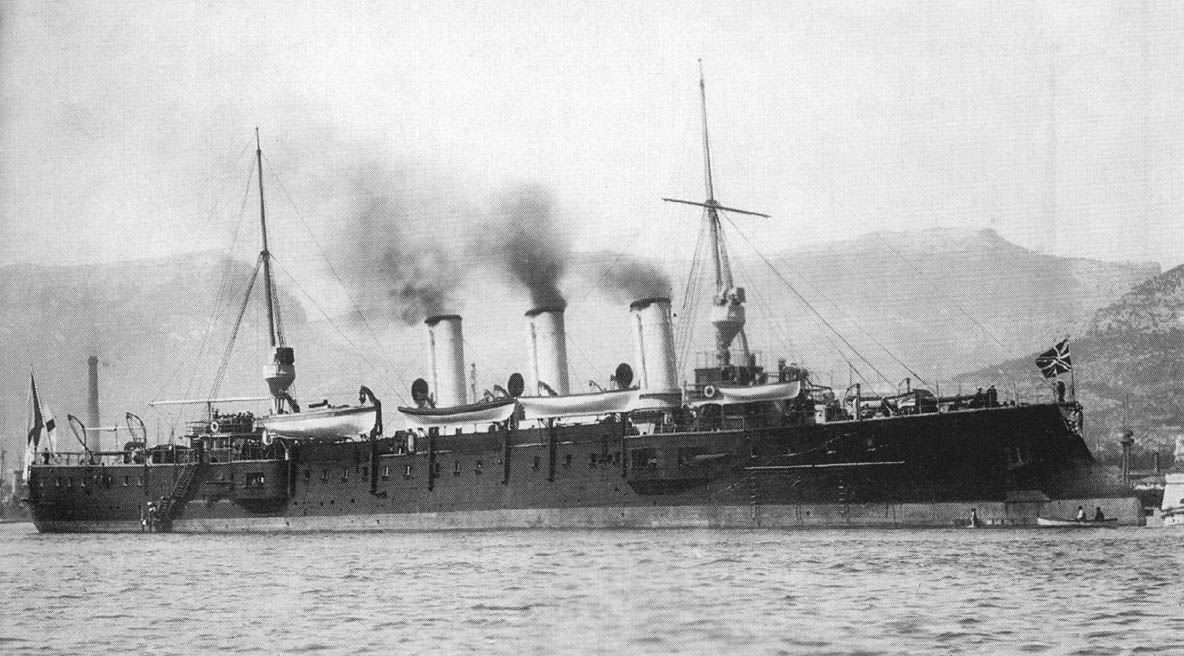

Крейсер «Светлана»

Бронепалубный крейсер 1-го класса изначально строился как вооруженная яхта Великого князя Алексея Александровича, отличаясь шикарной отделкой внутренних помещений. Впоследствии, после установки дополнительного вооружения, корабль вошел в состав Второй Тихоокеанской эскадры. Во время Цусимского сражения 14 мая 1905 года крейсер получил значительную пробоину в носовой части. Утром 15 мая «Светлана», на которой из-за сильного крена могли действовать только два кормовых 152 мм орудия и подходили к концу боеприпасы, приняла бой с японскими крейсерами «Отова» и «Нийтака». По японским данным в результате попадания двух снарядов со «Светланы», поразивших крейсер «Отова», японцы потеряли 5 человек убитыми и 23 ранеными. Когда закончились снаряды, русский крейсер был затоплен командой. Мстя за отчаянное сопротивление экипажу русского корабля, крейсер «Отова» прошел через находившуюся в воде группу русских моряков, сминая корпусом и винтами людей. Со «Светланой» в Цусимском бою погибли 167 русских матросов и офицеров.

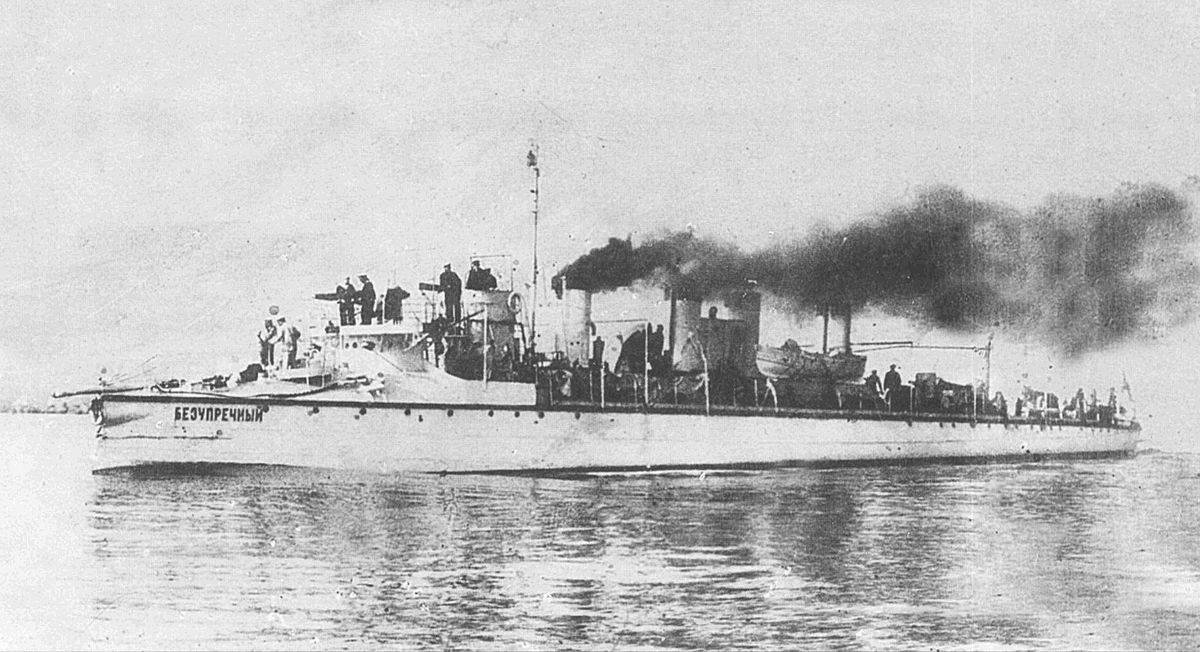

Миноносец «Безупречный»

Один из кораблей Второй Тихоокеанской эскадры об участии которого в Цусимском бою известно очень немногое. По японским данным, в ночь с 14 на 15 мая 1905 года крейсер «Читосе» и миноносец «Ариаке» настигли имевший неисправности в машине русский миноносец. Когда подбитый в бою русский корабль стал тонуть, японские корабли ушли, не став спасать людей. Погибший в неравном бою со всем экипажем, но так и не спустивший флаг русский миноносец, как впоследствии выяснилось, оказался «Безупречным».

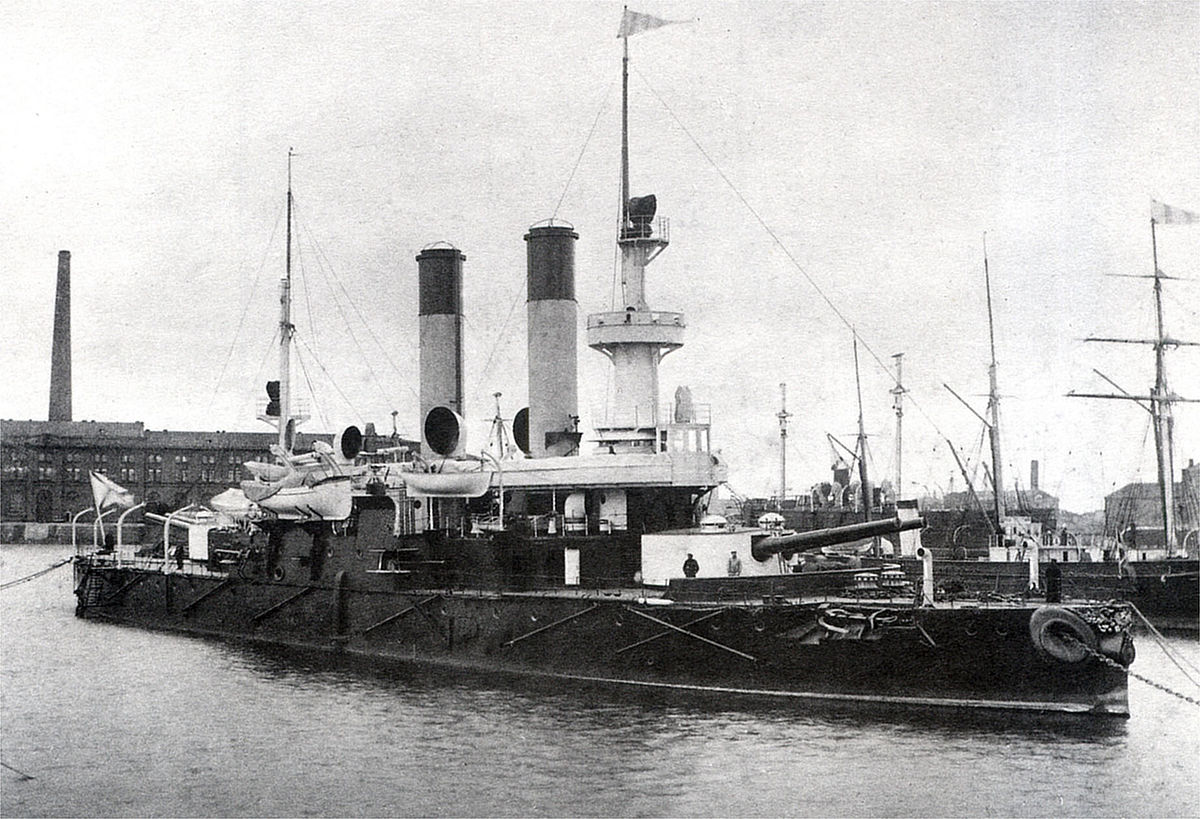

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков»

Броненосец береговой обороны «Адмирал Ушаков» в Цусимском бою 14 мая 1905 года получил две большие пробоины в носовой части и отстал от эскадры. На следующий день корабль был настигнут броненосными крейсерами «Якумо» и «Ивате» и на предложение японцев сдаться открыл огонь. Значительное превосходство японских кораблей в скорости, огневой мощи и дальности стрельбы не позволило русским морякам оказать эффективное сопротивление. Если первые залпы «Ушакова» накрыли «Ивате», вызвав на японском крейсере пожар, то в дальнейшем японские корабли держались вне досягаемости орудий броненосца. После 40-минутного боя «Адмирал Ушаков» был затоплен экипажем. Среди погибших был и командир броненосца Владимир Николаевич Миклуха (брат известного исследователя Океании Н. Н. Миклухо-Маклая). По одной из версий, он был смертельно ранен осколком, а по другой — сам отказался от спасения, указав японцам на тонущего рядом матроса.

Крейсер «Рюрик»

Броненосный крейсер, входивший во время Русско-японской войны в состав Владивостокского отряда крейсеров. В начале войны успешно действовал на японских коммуникациях, уничтожая военные транспорты и торговые суда. В бою 1 августа 1904 года в Корейском проливе (у Фузана) получил значительные повреждения от огня броненосных крейсеров противника, а затем был атакован двумя японскими бронепалубными крейсерами. Потерявший практически всю артиллерию, корабль в течение часа вел неравный бой и был затоплен после того, как все средства сопротивления были исчерпаны. Этот бой был отмечен единственным использованием торпедного оружия крупным русским кораблем в войне 1904 — 1905 годов. Имя героического корабля было передано крейсеру Балтийского флота периода Первой мировой войны.

Крейсер «Дмитрий Донской»

Старый броненосный крейсер (броненосный фрегат) входил в состав Второй Тихоокеанской эскадры. Во время Цусимского боя 14 мая 1905 года серьезных повреждений не получил и продолжил самостоятельное следование во Владивосток. Но вечером 15 мая был настигнут японской эскадрой из шести бронепалубных крейсеров и четырех миноносцев. Примечательно, что японской эскадрой командовал вице-адмирал Уриу, который ранее пытался принудить к сдаче крейсера «Варяг» и «Рюрик» и тут лишился, казалось бы, верной добычи в третий раз. На предложение о сдаче с «Дмитрия Донского» открыли огонь. Ведя бой на оба борта, русский крейсер вынудил корабли противника отказаться от преследования, но и сам получил серьезные повреждения. До Владивостока оставалось всего около 300 миль, но пройти их было уже невозможно. Ночью 16 мая команда затопила крейсер у острова Дажелет. Это был последний из числа русских кораблей, погибших в Цусимском бою.

источник

Убийство лидера Афганистана послужило началом вторжения советских войск на территорию этой страны. После этого события стартовала десятилетняя необъявленная война, стоившая Советскому Союзу тысячей солдатских и офицерских жизней.

Поменять фигуры на политической шахматной доске

В СССР всегда уделяли большое внимание поддержке дружественных режимов в зарубежных странах. А если политическая ситуация там не отвечала интересам партии и правительства, то не стеснялись ее редактировать. Афганистан – не исключение. В конце 1970-х годов в этой стране в результате переворота был убит ставленник Москвы лидер Народно-демократической партии Афганистана Нур Тараки, и к власти пришел неугодный СССР Хафизулла Амин. Сторонников Тараки начали притеснять и преследовать, что очень не понравилось руководству Советского Союза. Информация о сотрудничестве Амина со спецслужбами США укрепила решение о ликвидации нового афганского лидера и замене его на более лояльного по отношению к СССР.

Сам напросился

Отчасти Амин сам приблизил свой конец. Он неоднократно просил СССР о военной помощи. И под предлогом усиления «братской помощи» народу дружественного Афганистана Советский Союз в декабре 1979 года направил в эту страну так называемый «мусульманский батальон», состоявший на самом деле из сотрудников ГРУ. Начало операции совпало с вводом ограниченного контингента советских войск в Афганистан. Вместе с военнослужащими и техникой в Баграм доставили и ставленника Кремля Бабрака Кармаля с несколькими его сторонниками. «Мусульманский батальон» стал частью бригады охраны дворца Амина, что во многом упростило задачу по устранению нежеланного правителя. В короткие сроки советские военнослужащие в Кабуле установили полный контроль за стратегически важными объектами.

Операция «Агат»

Операция «Агат» готовилась и проводилась КГБ и Минобороны СССР. Штурмовая группа была одета в афганскую форму без знаков различия. Амина и его гостей накануне нападения агент КГБ, главный повар президентского дворца, отравил, они даже на время потеряли сознание. Штурм дворца Тадж-Бек начался вечером 27 декабря. Взорванная в люке канализационной системы мина вывела из строя всю телефонную связь в Кабуле. В составе штурмующих сил были снайперы и бронетехника, по дворцу работали зенитки. Ворвавшиеся в здание штурмовики зачищали каждый этаж. Амин до последнего не верил, что на него напали советские шурави. В результате приступа Амин был убит, большую часть его охраны пленили. Параллельно с дворцом нашими войсками захватывались генштаб армии Афганистана и другие объекты, представляющие стратегическое значение при насильственном свержении власти. В Кабул привезли нового лидера страны Бабрака Кармаля, а СССР официально объявил о том, что последний взял власть в связи массовым недовольством афганского народа политикой, проводимой покойным Амином.

Последствия штурма

В результате атаки погибли свыше 100 человек из числа нападавших на дворец Тадж-Бек. Помимо Амина были убиты два его сына и порядка 200 президентских охранников. Запад расценил эту операцию как оккупацию Афганистана Советским Союзом, и впоследствии всеми силами активно содействовал моджахедам, которые сражались с войсками ограниченного контингента, 10 лет находившимися в стране. Несколько участников штурма получили звания Героев Советского Союза, командир группы Григорий Бояринов – посмертно. В общей сложности за «Агат» были награждены порядка 700 сотрудников КГБ и Минобороны СССР.

Наскальные рисунки народа Таино в пещерах острова Мона

В мире есть тысячи островов. У многих из них есть своя богатая история, культура и тайны. Учитывая природную изоляцию, на островах зачастую создавалась странная для всего остального мира культура. Сегодня ученые ищут в Европе, Америке, на Ближнем Востоке и в Азии археологические подсказки, которые могут раскрыть неизвестные ранее подробности о давным-давно исчезнувших цивилизациях. Но острова также зачастую хранят секреты вымерших культур.

1. Храм Артемиды

Храм Артемиды на острове Эвбея.

Греция

Затерянные храмы уже давно стали клише для фильмов, но в реальной жизни археологи буквально охотятся на них. Один храм «ускользал» от ученых на протяжении более сотни лет. Поиски начались после того, как ученые изучили записи географа Страбона (первый век нашей эры), который описал великий храм, посвященный богине Артемиде. Следуя указаниям Страбона, археологи начали раскопки вблизи древнего города Эретрия на греческом острове Эвбея.

Все усилия с XIX века были напрасны. Затем в 1964 году команда обнаружила что-то, что заставило их понять, что Страбон ошибся. Они нашли византийскую церковь, содержащую материал, явно взятый из древнегреческого строения. Это заставило археологов пересмотреть утверждения Страбона о том, что храм находился в 1,5 километрах от Эретрии. Вместо этого они рассчитали более вероятное расстояние в 11 километров.

Наконец, в 2012 году ученые обнаружили возможную храмовую галерею под холмом в деревне Амаринтос. Только в 2017 году они сумели пробиться еще ниже и нашли святилище Артемиды. Внутри были найдены различные свитки и монеты с ее именем, а также подземный фонтан и здания, датирующиеся VI – II веками до нашей эры.

2. Могила дельфина

Могила дельфина на островке Ла Кэпелл.

Великобритания

В средневековье на островке Ла Кэпелл (Нормандские острова) кто-то похоронил дельфина по христианскому обряду. В 2017 году археологи работали на островке длиной 15 метров в Ла-Манше, когда нашли человеческую могилу. Но внутри нее обнаружились кости дельфина. Сначала археологи недоумевали, что это такое. Затем их натолкнула на мысль литература о тех временах.

Возможно, это была консервная яма, наполненная солью, и почему-то животное так и не достали из нее. Хотя были признаки того, что существо было убито, могила была точной копией других, найденных на средневековых кладбищах. Островок, возможно, был приютом для монаха-отшельника в XIV веке, но кроме причудливого захоронения не было найдено никаких других останков.

3. Эволюция в действии

Новый вид птиц острова Дафне Майор.

Эквадор

На острове Дафне Майор на Галапагосах произошло нечто невероятное. Впервые ученые наблюдали за появлением нового вида в дикой природе — в течение двух поколений. Биологи заметили, как птицы вида «большой кактусовый земляной вьюрок» скрещивались со «средним земляным вьюрком».

Хотя обычно в подобных случаях на свет появляется полностью стерильное поколение, в данном случае вид, подтвержденный генетическими испытаниями, оказался устойчивым. В 2012 году исследователи насчитали восемь размножающихся пар и 21 одиночную особь нового вида.

4. Пещеры острова Мона

Пещер, заполненные свидетельствами мертвой веры.

Гаити

После того, как испанцы высадились на Карибском острове Мона, они уничтожили местную культуру народа Таино. Когда археологи недавно нашли в пещерах ныне заброшенного острова наскальную роспись, она предоставила драгоценный шанс увидеть, что представляли собой духовные убеждения таино, ведь «картины» были сделаны до прибытия испанцев.

В результате трехлетнего исследования ученые нашли изображения животных, человеческих фигур и лиц, украшенных головными уборами, а также тысячи пиктограмм. Некоторые из изображений были выскоблены на стенах, другие же нарисованы. Обычно для рисования древние художники использовали только уголь и охру.

Но таино применяли уникальные смеси красок для каждой пещеры, используя в качестве ингредиентов древесный уголь, растительные материалы, минералы и помет летучих мышей. У исследователей есть теория о том, почему изображения наносили в крайне неудобных условиях на протяжении сотен лет (XIII – XV века). Таино считали, что Солнце и Луна поднялись из-под земли, что сделало художественную спелеологию священной деятельностью.

5. Галереи миниатюр

Галереи миниатюр острова Кисар.

Индонезия

В 2017 году археологи впервые исследовали крошечный индонезийский остров под названием Кисар. Они обнаружили, что были не были первыми людьми, которые ступили на клочок суши площадью 81 квадратный километр. Кисар изобиловал пещерными картинами, найденными, по крайней мере, в 28 местах.

Этому наскальному искусству были тысячи лет. В основном встречались 10-сантиметровые изображения лодок, лошадей, собак и людей, держащих различные предметы. Подобное древнее искусство нашли на соседнем острове Тимор. Это показало, что обитатели этих двух островов когда-то имели тесные взаимосвязи.

Хотя точный возраст миниатюр не был установлен, самым старым картинам может быть 3500 лет, ведь именно в то время новые поселенцы привезли в это место домашних животных, таких как собаки. Некоторые из более новых изображений могли быть сделаны, когда торговцы привезли металлические барабаны из Вьетнама и Китая в данный район около 2500 лет назад. Среди множества крошечных картин часто встречаются люди, играющие на подобных барабанах.

6. Повторное открытие Кейна

Полуостров Кейн.

Турция

Остров Кейн, о котором упоминается несколько раз в древних документах, когда-то был домом для одноименного города. В 406 году до нашей эры поблизости произошла знаменитая битва при Аргинусских островах, в которой афинская армия победила спартанцев. Любой историк хотел бы ступить на этот остров, но долгое время никто не мог его найти.

В 2015 году пропавший остров был вновь открыт на турецкой территории. Однако это был уже не остров — в течение двух тысячелетий, прошедших с тех времен, между Кейном и западной Турцией отложилось достаточно осадка, чтобы сформировать полуостров. Остров никогда не исчезал — он просто присоединился к материку.

7. Индонезийские рыбачки

Рыболовные крючки для погребальных рыб.

Индонезия

В 2017 году археологи нашли могилу на острове Алор в Индонезии. Внутри они нашли крючки для рыбы, расположенные вокруг лица женщины. Это были старые рыболовные крючки для погребальных рыб, изготовленные из раковин улиток около 12 000 лет назад.

В свою очередь, это открытие отклонило теорию о том, что рыбалка — это деятельность, которую на островах практиковали только мужчины. Исследователи теперь считают, что по крайней мере некоторые женщины занимались тем же. На острове не было источника белка, кроме даров моря.

Это сделало рыболовство неотъемлемой частью сообщества. Учитывая, что крючки похоронили с женщиной, ученые предположили следующее: древние жители Алора верили, что они ей пригодятся в загробной жизни. Если это действительно так, то это самое древнее общество, где рыбалка рассматривалась как необходимая деятельность для его членов, как живых, так и мертвых.

8. Египетская гробница острова Саи

Египетская гробница в Судане.

Судан

В северном Судане на реке Нил лежит остров Саи. Во время раскопок на нем в 1970-х годах были обнаружены 24 могилы. Поскольку остров Саи является одним из крупнейших в долине Нила и имеет древнюю золотую жилу, поиски продолжались дальше. Но только в 2015 году была обнаружена очередная интригующая находка.

3400-летняя большая гробница содержала останки 13 мужчин, женщин и детей. После двух лет тщательного изучения гробница была идентифицирована как принадлежащая местному зотодобытчику Хнумосу и его супруге. Гробница была построена, когда Египет контролировал данный регион (1550-1292 гг. до н.э.).

Из-за плохого состояния тел трудно определить, был ли Хнумос египтянином, родившимся на Саи, или нубийцем, который принял египетскую культуру. В погребении были найдены амулеты, погребальные фигурки и золотая посмертная маска Хнумоса. Какой бы ни была его этническая принадлежность, он считал себя египтянином.

9. Объект «Васагард»

Необычные солнечные камни объекта «Васагард».

Дания

В конце 2017 года археологический объект «Васагард» подарил очередную тайну. Расположенный на датском острове Борнхольм, «Васагард», вероятно, был храмом поклонников солнца в каменном веке. В последнее время на месте захоронения было обнаружено более 300 камней, которые археологи уже давно прозвали «солнечными», поскольку на них были вырезаны изображения Солнца.

Но среди них обнаружили два совершенно новых вида. На «полевых» камнях были вырезаны поля или зерно. На другом виде была изображена паутина. Точная цель всех этих камней остается загадкой. Учитывая, что некоторые из них были стерты, как будто из постоянно носили с собой, ученые считают, что они могли быть амулетами.

10. «Остров убийств»

Массовое захоронение на «Острове убийств».

Австралия

Один из самых ужасных случаев мятежа произошел на пассажирском судне, которое затонуло в 1629 году у западного побережья Австралии. «Батавия» наткнулась на риф, и 282 пассажира и члена экипажа добрались до острова Бейкон. Но мятежники изнасиловали и убили большинство оставшихся в живых, включая женщин и детей. По этой причине Бейкон получил прозвище «Остров убийств».

Раскопки здесь начались в 1970-х годах, и найденные могилы показали, что большинство выживших были убиты. Например, у одного мужчины вся верхушка черепа была начисто снесена мечом. В 2017 году впервые была найдена массовая могила. В отличие от других захоронений, сделанных в спешке и в которых были погребены жертвы убийства, пять человек было похоронены рядом, причем с явным уважением.

Кроме того, на них не было никаких признаков насилия. Исследователи считают, что жертвы умерли от обезвоживания вскоре после высадки на остров и до начала массовых убийств. Это добавляет новые подробности к тому, что же на самом деле произошло после крушения «Батавии».

Источник:

Все фотографии, собранные в этом обзоре, были сделаны Владимиром Соколаевым в начале 1980-х годов. На них – жизни простых советских людей. Кому-то эти чёрно-белые снимки могут показаться депрессивными. Но так ли были всё безнадёжно и уныло в ту эпоху, судить тем, кому довелось в ней пожить.

1. Вторичное использование стеклотары

Приемщики стеклотары. СССР, Новокузнецк, 1982 год.

2. В районной поликлинике

Доктор в окне регистратуры. СССР, Горно-Алтайск, 1980 год.

3. Родительский день

Родительский день в пионерском лагере. СССР, Зенково, Прокопьевский район, 1985 год.

4. Деревенская свадьба

Свадьба в селе Елыкаево. СССР, Кузбасс, 1979 год.

5. Заливка катка

Заливка льда на стадионе Металлург. СССР, Новокузнецк, 1984 год.

6. Торжественная регистрация

Регистрация новорожденного. СССР, Новокузнецк, ЗАГС Центрального района, 1 октября 1983 год.

7. Коридор одного из роддомов

Пациентка в коридоре в 1-ом клиническом роддоме. СССР, Новокузнецк, Сибирь, 1981 год.

8. Книжный магазин

Торговля букинистической литературой. Улица Кирова, Новокузнецк, 21 января 1983 год.

9. Венок для собаки

Венок для бездомной собаки. СССР, Новокузнецк, 1983 год.

10. Детская игра для девочек

Игры в «резиночку». СССР, Тольятти, 1985 год.

11. Процедуры

Водные процедуры. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

12. Перекур

Отдых на кислородном баллоне. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

13. Постоянный недостаток отдельных товаров и услуг

В очереди за хлебом. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

14. Перед отправлением

Последнее мгновение перед отправлением. СССР, Новокузнецк, 1980 годы.

15. Скорбная дата

Прямая трансляция с похорон Генерального секретаря КПСС Юрия Андропова в актовом зале ЗСГУ. СССР, Новокузнецк, 1980-е годы.

Источник:

Сегодня принято говорить об «алкоголизации населения в лихие 90-е». Но, как показывает статистика, именно СССР 1970-х – 80-х был страной «бытовых алкоголиков». Дело в том, что именно в эти годы статистика потребления алкоголя достигла максимальных показателей. Итак, сколько и почему пили в эпоху застоя, и что изменилось в годы перестройки.

Алкоголизация населения при «дорогом Леониде Ильиче»

Алкоголь был обязательной частью правительственных банкетов.

СССР брежневской эпохи – страна пьющих людей. Чтобы в этом убедиться, достаточно обратиться к статистике. Так, в 1960-е годы рядовой советский гражданин в год выпивал в среднем 4,6 литра алкоголя, а уже к «застойным» 1970-м цифра эта выросла практически в 2 раза – до 8,45 литров, а к началу 1980-х – этот показатель достиг 10,6 литров.

Обычное застолье советских времён.

Получается, что в год в начале 1980-х среднестатистический человек выпивал 53 бутылки водки или 118 бутылок вина. И это «средняя температура по больнице», ведь были люди совершенно непьющие или выпивающие совсем редко. А если ещё к этой официальной цифре добавить потребление самогона, домашних наливок и нецелевых жидкостей вроде одеколона или стекломоя, то реальная картина выглядит шокирующе – официальную цифру можно умножать в 1,5 – 2 раза.

Милиционер составляет протокол на самогонщицу.

Ещё по статистике тех же брежневских времён 2% умерших мужчин – это жертвы алкогольных отравлений. И не последствий многолетнего употребления алкоголя, таких как инфаркты, циррозы или панкреатиты, а именно отравления. 23,7% происходили в состоянии алкогольного опьянения и примерно столько же самоубийств по той же причине.

Сообразили на троих.

В целом же ежегодно из-за различных причин, связанных с алкоголем, в СССР умирало 486 тыс человек, что вполне сопоставила с населением областного города.

Почему пили советские люди

По рюмочке, по маленькой…

Сегодня многие политологи видят причину пьянства советских людей в государственной системе того времени. Рядовой советский гражданин порой выпивал просто от скуки. Да и что оставалось делать трудовому люду – своё дело на начнёшь, за границу не поедешь (разве что раз в год в Крым), больше 200 рублей не заработаешь. Зато можно каждый выходные ездить на дачу и выпивать там с друзьями.

Выпить с друзьями — святое дело.

К тому же в обществе того времени чрезвычайно была высока толерантность к алкоголикам. Хотя на улицах и предприятиях вывешивали антиалкогольные плакаты, высмеивали пьяниц в фильмах, работали вытрезвители, но в реальной жизни с алкашами возились дома и на работе старались без особых причин не увольнять. И если диссидентов активно закрывали в тюрьмы и дурдомы, то к алкоголикам относились как к своим, родным пролетариям, которые просто оступились.

Антиалкогольная компания Горбачёва

Один из митингов антиалкогольной компании в годы перестройки.

Когда к власти пришёл Горбачёв, началась перестройка и объявлена гласность, заговорили о многих проблемах советского строя, в том числе и о бытовом пьянстве. 7 мая 1985 года вышло постановление ЦК ЦК КПСС «О мерах по преодолению пьянства и алкоголизма», с которого и началась так называемая «антиалкогольная компания». В рамках последней государство ввело беспрецедентные меры – больше, чем в 2 раза выросли цены на водку, что практически в 2 раза снизило её потребление.

Перестроечная очередь за алкоголем.

Стоит сказать, что эту меру достаточно долго обсуждали в правительственных кругах, ведь доходы от продажи спиртного составляли солидную часть бюджета. Но и тут начались перегибы – было дано распоряжение о вырубке виноградников по всему Союзу. В винодельческих колхозах и совхозах как могли спасали элитные сорта.

Именно сухой закон привел к тому, что народ начал пить все подряд .В ход пошли снотворные, транквилизаторы, о существовании которых большинство пьющих даже не догадывались. Тогда же впервые был зафиксирован интерес к наркотикам, что впоследствии дало жуткую смертность от передозировок. Народ на мотив тогдашнего шлягера про Комарово распевал: «На недельку, до второго, закопаем Горбачева. Откопаем Брежнева, будем пить по-прежнему».

Крымские виноделы не получали зарплату почти год.

С другой стороны, параллельно с этими мерами советским гражданам разрешили беспроблемный выезд за границу, стало возможным открывать своё дело, что придало оптимизма деятельным людям, которые во времена застоя были вынуждены пить от безысходности и бессмысленности в НИИ и на заводах.

Так или иначе, но на излёте Советского Союза потребление алкоголя на душу населения составляло 3,9 литра (тогда как при Брежневе – 10,6 л).

Источник:

Французский художник русского происхождения Николя де Сталь

Имя художника Николя де Сталя в Европе куда более известно, чем на его родине – в России, где в течение долгих лет оно оставалось незаслуженно забытым. Даже после того, как творчество эмигрантов наконец привлекло внимание отечественных искусствоведов, о картинах Шагала и Кандинского писали гораздо больше, чем о полотнах Николя де Сталя, в то время как в Европе они оценивались в миллионы долларов. Он заслужил признание еще при жизни и стал одним из самых известных художников во Франции, но в 41 год неожиданно для всех принял решение уйти из жизни. Для многих причины этого поступка до сих пор остаются загадкой.

Николя де Сталь. Красные бутылки, 1948

Николя де Сталь. Концерт, 1955 | Фото: wikiart.org

Николай де Сталь родился в 1914 г. в Санкт-Петербурге в очень богатой и знатной семье: его отец, барон Владимир Шталь фон Гольштейн, происходивший из древнего прибалтийского рода, был генералом русской армии и последним комендантом Петропавловской крепости, а мать, Людмила Бередникова, происходила из знаменитой петербургской семьи книгоиздателей и была родственницей композитора Александра Глазунова. После революции барон фон Гольштейн в течение 15 месяцев был вынужден скрываться с женой и детьми в доме Глазуновых, не выходя на улицу, а в 1919 г. им удалось эмигрировать в Польшу.

Николя де Сталь. Композиция, 1948 | Фото: smallbay.ru

В 1921 г. глава семьи скончался, спустя год ушла из жизни и мать, и дети остались круглыми сиротами. Николаю на тот момент было всего 8 лет. Однако судьба была к ним благосклонна – их всех усыновили приемные родители из Бельгии и воспитывали в своей семье, как родных детей. В гостеприимном доме Эммануэля и Шарлотты Фрисеро они ни в чем не нуждались и получили хорошее образование. Приемные родители сохранили им фамилию родного отца и баронский титул и позаботились о том, чтобы они не забыли о своих корнях – с ними занимался преподаватель русского языка, им читали вслух произведения русской литературы.

Николя де Сталь. Композиция, 1949 | Фото: smallbay.ru

Когда Николай проявил способности к живописи, приемные родители создали все условия, чтобы он развивал свой талант: он получил образование в Академии изобразительных искусств Сен-Жиль. В 19 лет он отправился в путешествие по Голландии, где изучал творчество Рембрандта, Вермеера и Хальса, а затем посетил Францию, Марокко, Алжир, Испанию и Италию. Во время поездки в Африку Николай встретил свою будущую жену, художницу Жанин Гийу. Ее портрет, написанный де Сталем, стал его единственной реалистической работой, после которой он полностью отказался от этого стиля: «Не знаю, что я написал: мертвую жизнь или живую смерть?» Вместе с Жанин художник вернулся во Францию, где решил остаться навсегда.

Николя де Сталь. Фигуры, 1953 | Фото: nashagazeta.ch

В это время происходит его формирование как художника, и в 1936 г. в Брюсселе состоялась его первая выставка. На стиль Николя де Сталя большое влияние оказали художники-абстракционисты. Его дочь Анна позже напишет: «Его рисунок нервный, напряженный, напоминающий натянутую и вибрирующую скрипичную струну». А сам художник заявлял: «Я пишу, чтобы освободиться от впечатлений, всех чувствований и всего, что меня тревожит. Моей рукой водит тот, кто сидит внутри».

Николя де Сталь. Композиция, 1949 | Фото: wikiart.org

Николя де Сталь. Пейзаж, 1954 | Фото: wikiart.org

В 1944 г. в оккупированном Париже хозяйка известной галереи Жанна Буше проводит полуподпольную выставку, на которой работы де Сталя экспонировались вместе с картинами Кандинского и Пикассо. После освобождения Франции от немецких захватчиков такие выставки становятся регулярными, а имя Николя де Сталя становится в один ряд с признанными мастерами живописи.

Николя де Сталь. Композиция, 1947 | Фото: wikiart.org

Вскоре известность художника распространилась далеко за пределы Франции. После выставки в Нью-Йорке в 1953 г. все его 25 картин раскупили, после чего де Сталь скромно сообщил своему приятелю: «Теперь я – миллионер». Росту его благосостояния способствовало и то, что в это же время он заключил контракт с известным американским арт-дилером Полем Розенбергом.

Французский художник русского происхождения Николя де Сталь | Фото: liveinternet.ru и itogi.ru

Однако на пике своей популярности художник вдруг впадает в тяжелую затяжную депрессию. Он отказывается от активной светской жизни и уезжает на юг Франции. 16 марта 1955 г. на улице Ревели в Антибе тело художника обнаружила проходившая мимо местная жительница. Николя де Сталь выбросился из окна собственной мастерской. Этот шаг не был импульсивным – накануне гибели де Сталь зашел проконсультироваться с юристом, как будут обеспечены его дети в том случае, если с ним что-нибудь случится. В полицейском протоколе отметили: «Это был акт отчаяния». Художник прожил всего 41 год.

Николя де Сталь | Фото: faqindecor.com

Но что могло привести успешного и знаменитого художника, чьи картины высоко оценивали в Америке и Европе, к такому шагу? Знакомые де Сталя утверждают, что причиной была несчастная любовь. После смерти своей первой жены он женился во второй раз, но в последние годы жизни он встретил женщину, к которой испытывал безответные чувства. Жанна Матье была замужем, воспитывала двоих детей и отказалась уйти из семьи. За день до самоубийства художник звонил ей и просил о встрече, но она снова ответила отказом. Тогда Николя собрал все ее письма, адресованные ему, и отправил ее мужу с припиской: «Ваша взяла». Один из английских искусствоведов написал: «Сталь был русский, толстовский персонаж, снедаемый бесами Достоевского. И если эти бесы не трогали его в начале его карьеры, то потом они буквально набросились на него».

Николя де Сталь. Лежащая обнаженная, 1954 | Фото: wikiart.org

За 15 лет творческой жизни Николя де Сталь создал более тысячи картин, некоторые из них сейчас оцениваются в миллионы долларов. Так, одна из последних его работ, «Лежащая обнаженная», в 2011 г. была продана более чем за 7 млн евро. Только в 2003 г. в Петербурге наконец состоялась большая выставка работ Николя де Сталя, после чего в прессе появились публикации о нем, а по телевидению показали документальный фильм, посвященный его биографии и творчеству. Но до сих пор для большинства соотечественников его имя остается неизвестным.

Николя де Сталь

Источник:

Такое ощущение, что русские разработчики боевой техники и вооружения немножко издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники. Вот у Германии есть танк «Леопард». У Израиля —- «Меркава» (Боевая колесница). У Америки танк «Абрамс», у Франции «Леклерк», оба в честь знаменитых генералов. А у нас — Т-72Б «Рогатка».

Такое ощущение, что русские разработчики боевой техники и вооружения немножко издеваются над своими зарубежными коллегами. В смысле названий создаваемой ими техники. Вот у Германии есть танк «Леопард». У Израиля —- «Меркава» (Боевая колесница). У Америки танк «Абрамс», у Франции «Леклерк», оба в честь знаменитых генералов. А у нас — Т-72Б «Рогатка».

В честь рогатки. Не понятно почему, зато понятно, что КВН мог родиться только у нас.

Или, например, берут американцы и называют свою самоходную гаубицу «Паладин». А англичане свою называют «Арчер» (Лучник). Все путем. Тут подходят русские и говорят: смотрите сюда. Вот самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика», 2С3 «Акация», самоходный миномет 2С4 «Тюльпан» и дальнобойные самоходные пушки 2С5 «Гиацинт» и 2С7 «Пион», способные стрелять ядерными снарядами. Нюхайте, пожалуйста, букет.

Вот американцы берут и называют свою противотанковую управляемую ракету «Дракон». А другую называют «Шиллейла» (Дубинка). Все логично. Тут подходят русские и говорят: а вот гляньте-ка. Вот противотанковые ракеты 9М14М «Малютка», 9М123 «Хризантема» и противотанковая ракета «Метис» с ночным прицелом «Мулат». А чтоб вам совсем стало непонятно и страшно, была у нас еще ракета под названием «Кромка».

А чтоб вы еще больше задумались, тяжелую боевую машину поддержки танков мы назвали «Рамка».

А чтоб у вас башка закружилась, новейший ракетный комплекс береговой обороны мы назвали «Бал».

А чтоб у вас идиотская улыбка на репе образовалась, наш самый мощный в мире 30-ствольный самоходный огнемет называется ТОС-1 «Буратино».

А чтоб вас прям сегодня же в дурдом увезли — наш подствольный гранатомет ГП-30 имеет название «Обувка».

А ежели что, то есть еще 82-мм автоматический миномет 2Б9 «Василек», ротный миномет 2Б14 «Поднос», миномет 2С12 «Сани», система активной проводной охраны «Кактус» (5 000 Вольт на проводе), межконтинентальная баллистическая ракета «Курьер» с ядерным зарядом, межконтинентальная баллистическая ракета РТ-23 УТТХ «Молодец» с десятью ядерными зарядами, атомная подлодка проекта 705 «Лира», система управления артиллерийским огнем «Капустник», артиллерийский радиолокационный комплекс обнаружения целей «Зоопарк», контейнерная система управления ракетами «Фантасмагория», самоходное орудие «Конденсатор» и граната для подствольного гранатомета 7П24 «Подкидыш».

Источник