admin

6 самых стильных дам Серебряного века, которые сводили с ума мужчин.

Конечно, «профессиональные» красавицы были всегда. В начале XX века высший свет рукоплескал балерине Матильде Кшесинской и не мог устоять перед российской киноактрисой и звездой немого кино Верой Холодной. Но в нашем обзоре речь пойдёт о других женщина – о представительницах мира богемного и интеллектуального, которые своим выделялись своим чувством стиля и незаурядностью.

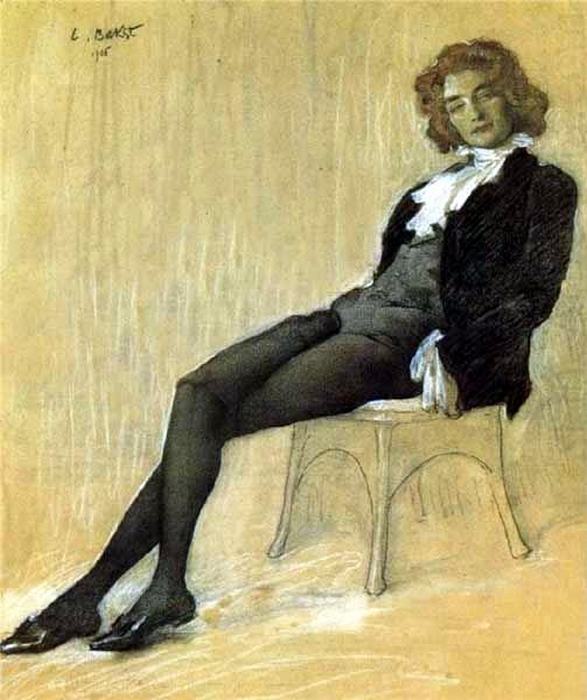

1. Зинаида Гиппиус — русская Сапфо

Зинаида Гиппиус.

Во времена, когда женщины носили исключительно платья, она испытывала слабость к мужским псевдонимам и обожала брюки. В любви часто подражала примеру Сапфо, что совсем не стало помехой для счастливой полувековой совместной жизни с Дмитрием Мережковским. Вопреки стереотипам о неприличии, Зинаида увлекалась папиросами.

Зинаида Гиппиус — поклонница мужского гардероба.

В загородном доме Гиппиус предпочитала надевать матросскую блузку со штанами. И несмотря на явное выделение из «толпы», дамы, проживающие по соседству, со временем свыклись с подобным стилем Зинаиды. Благодаря своему образу и поведению она воплощала собой истинного андрогина, что выделяло ее стихи еще больше.

Русская Сапфо.

Самой себе Зинаида, безусловно, нравилась, и любовь к себе она совсем не скрывала. Если Гиппиус и надевала платья, то не общепризнанного фасона, а «собственного». Ее убор обязательно обтягивал тело как вторая кожа, имел оборки и рюши. Из воспоминаний Сергея Маковского: когда ей опостылела коса, Зинаида придумала «свою» прическу, придавшую ей чудной лохматый вид — завитки прядей разлетались по разным сторонам. Привносило красок и то, что Гиппиус временами красила волосы в рыжий и нередко перебарщивала с косметикой, что так же по тем временам причислялось к моветону.

2. Наталья Гончарова — амазонка авангарда

Амазонка авангарда Наталья Гончарова.

Между красотой и удобством в одежде, Наталья всегда выбирала последнее, поэтому и предпочитала чаще носить мужской вариант костюма. В жизни художницы был случай, когда та обратилась к своей кузине с просьбой пошить платье из красивой ткани к выставке, но последняя, сославшись на занятость, отказала. Кто-то, возможно, и расстроился бы, но только не Гончарова, которая, без лишних раздумий, сама соорудила себе наряд, просто проделав прорезь для головы и сшив полотно по бокам.

Наталья Гончарова — изобретательница боди-арта.

Но несмотря на такое пренебрежение к своему внешнему образу, Гончаровой поклонялась молодежь того времени и возводила ее чуть ли не в ранг «иконы стиля», стремясь подражать ее внешности. Наталья ввела в моду платья-рубашки и в какой-то степени стала изобретательницей боди-арта. Ей нравилось создавать на лице рисунки и выходить с подобным творчеством в свет.

3. Ольга Глебова-Судейкина — звезда Серебряного века

Ольга Глебова-Судейкина, звезда Серебряного века, актриса, танцовщица и художница

Создается впечатление, что эта женщина просто соткана из множества талантов, в чем она только не реализовалась: одна из первых моделей, переводчица, скульптор, актриса, танцовщица. А по совместительству носила звание жены Сергея Судейкина (художник) и объекта трепетной подруги Ахматовой. Как описывал ее Артур Лурье, «Ольга являла собой воплощение утонченной эры Петербурга на старте 20-го века, словно мадам Рекамье».

Ольга Глебова-Судейкина — воплощение утонченной эры Петербурга.

Наряды Ольги моделировались лично ее мужем-художником, который любил ее до беспамятства. Стоит ли говорить, что образы этой женщины поражали своей красотой. Чего только стоит ее появление в «Бродячей собаке», на торжестве в честь рождества. На Ольге было бело-розовое платье, пошитое из тюля, с вышитыми бабочками бардового цвета — присутствующие были, мягко говоря, восхищены.

Интересно, но история умалчивает, кто шил наряды для Ольги. На эту тему среди дам-современниц велось много споров и не меньше выдвигалось предположений. В конечном итоге все договорились думать, что сам муж, методом наколки, и творил неземной красоты наряды суженной.

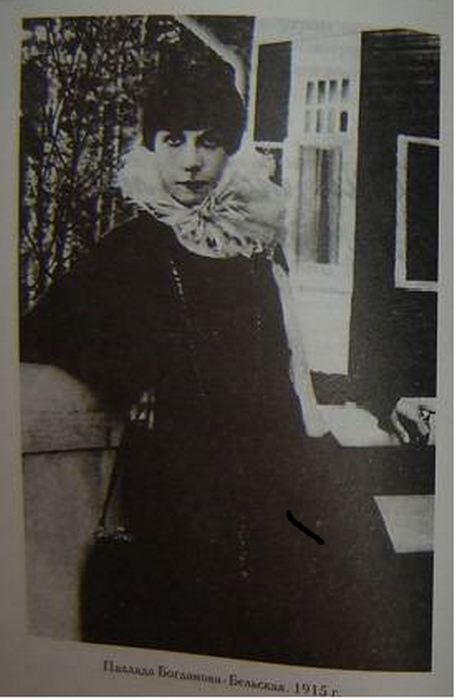

4. Паллада Богданова-Бельская — абсолютная женщина

Паллада Богданова-Бельская — абсолютная женщина

Она не очень удачно пописывала стихи, зато ее салон был очень популярным. Еще в институтские года Паллада в тайне от всех, погрузившись в роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея», представляла себя лордом Генри, только в юбке, и поведение ее было соответствующим.

Личная жизнь Паллады была очень разнообразной. Настолько, что даже Ахматова не симпатизировала подобному. Вызывающий яркий мейк, броских цветов шелка, бусы, перья, резкий аромат духов, кружева, браслет на ноге и перья — все это про образ Паллады.

Если хорошенько всмотреться, то можно увидеть, насколько хороша была бы эта женщина, но для этого нужно стереть с ее лица белила, мушки, румяна и толстые яркие синие полосы от карандаша — примерно так отзывался Георгий Иванов о Палладе. Не меньше он критиковал ее умение «ломаться» и наряды, но в тоже время признавал, что если все это забрать, то непонятно что после этого останется. Несмотря на это, она была автором рубрики советов о красоте для женщин и мужчин, которую публиковались в выпусках «Аргус».

5. Мария Тенишева — меценат и модельер.

Княгиня Мария Тенишева

Княгиня занималась не только меценатством в художественной области, но и сама активно увлекалась искусством. Ее любовь к направлению а-ля рус выражена в каждой детали: как бы там ни было, официальные портреты Марии чрезвычайно аристократичны, в отличие от фотографий с русскими костюмами. В ателье Талашкино, где кроме вышивания еще окрашивали и ткали нити и полотнища, как раз изготавливали такие. Нельзя сказать, что изделия, выпущенные мастерской, полностью копировали народные — все же в них прослеживалось явное веяние модерна.

Как писала сама княгиня, когда они предложили применять более мягкие, изящные и гармоничные оттенки взамен используемых броских цветов ниток, местным мастерским это пришлось не по нраву. Они называли предложенную палитру мутной, но вскоре все изменилось, и они вошли во вкус.

Очаровательная Мария Тенишева.

Мария Тенишева была творцом моды и создавала все условия для воплощения творческого потенциала. Под ее предводительством в Москве был открыт магазинчик, где реализовывались кустарные изделия, а в начале ХХ века на выставке в Париже состоялся показ ее собрания предметов русской старины, куда вошли 6000 предметов. Это произвело неизгладимое впечатление, а некоторых увиденное вдохновило на создание целых коллекций. Творчество отразилось не только в одежде, но и в ювелирных украшениях. А вот до триумфа русского стиля, к сожалению, по ряду причин было еще далеко.

6. Анна Ахматова — поэтесса и модница

Анна Ахматова — поэтесса и модница/

Анна Ахматова с ее гордым профилем была не только гениальной поэтессой, но и знатной модницей. Сама она признавалась: «Я всю жизнь делала с собой все, что было модно». Но она не просто следовала моде, а удивительным образом выбирала то, что подходит именно ей.

Анна Ахматова

Когда после революции, уже в 1920, парижские туалеты исчезли с советских улиц, Ахматова переживала: «А вдруг в Европе за это время юбки длинные или носят воланы. Мы ведь остановились в 1916 году — на моде 1916 года». Но даже в то время Ахматова умела быть разной и даже в «старых худых башмаках и поношенном платье» всегда была на высоте.

Источник:

Чем можно было удивить монголов – великую империю кочевников, за считанные годы опустошивших древнерусскую цивилизацию, бравших один за другим русские города, разрушавших храмы и истреблявших русский народ?

Князь Михаил Черниговский, один из первых князей-мучеников, ценой своей жизни заставил монголов спросить себя: почему русские так дорожат своей христианской верой.

В жизни князь Михаил Черниговский был отнюдь не примером для подражания. В междоусобных войнах он воевал с Олегом Курским и Даниилом Галицким. Князь оставил опустошенный монголами Киев, чтобы отправиться в Венгрию и женить там своего сына на венгерской принцессе. А когда к нему от лица рязанских князей прибыл былинный воевода Евпатий Коловрат, чтобы просить помощи в битвах против захватчиков, то князь Михаил отказал ему в такой любезности, мотивируя отказ своей прежней обидой: когда он воевал на Калке, рязанские князья с ним не пошли, – так и сейчас нечего его просить об одолжении.

Однако вскоре князя ожидает кардинальная метаморфоза, с какого-то момента, по выражению летописца, «блаженный князь разгорелся благодатью божию». Блаженным он назван еще до того, как поедет к хану Батыю брать ярлык на княжение в Киеве. Вернее, никакого ярлыка князь брать изначально не собирался, и вместо подчинения воле великого хана, он препоручит себя божественной благодати и отправится на духовный подвиг…

Перед походом к хану Михаил Черниговский заезжает к своему духовному отцу и делится с ним необычным даже по тем временам планом. Духовный наставник предупреждает: многие князья ехали к хану, но прельстились славой власти и погубили свои души. Чтобы не последовать их примеру, не надо делать того, что недостойно христианина: кланяться кому-либо, кроме бога. Дело в том, что до того как князья возьмут ярлык, монгольские волхвы приказывали им проходить через огонь костров и поклоняться идолам и «кусту» (сонму языческих богов), да еще к тому же отвешивать поклон на восток тени Чингисхана.

Михаил Черниговский ради укрепления духа берет с собой освященные дары и вместе со своим боярином Феодором едет к хану принимать добровольную смерть за свою веру.

У шатров Елдеги, воеводы Батыя, разыгрывается настоящая драма. Князь отказывается кланяться языческим идолам. Монгольский царь приходит в ярость и ставит князю ультиматум: либо тот кланяется богам, остается жив и получает княжение, либо умирает злой смертью. Находившиеся рядом с князем бояре в один голос просят Михаила поклониться, чтобы сохранить себе жизнь, а епитимью за нехристианский поступок предлагают разделить на всех. «Не хочу только именем христианским называться, а дела поганых творить», – отвечает им князь.

Далее Михаил Черниговский формулирует концепцию, которой будут придерживаться все последующие русские князья, когда будут приезжать в Орду. «Тебе, царь, кланяюсь, потому что бог поручил тебе царствовать на этом свете. А тому, чему велишь поклониться, – не поклонюсь», – говорит он. Нашествие монголов расценивалось тогда как кара за грехи Русской земли, поэтому, если уж бог попустил, чтобы Русь была завоевана, то признать монгольского царя владыкой не было святотатством, в отличие от поклонения его языческим идолам.

После этого, как говорит летописец, Михаил сорвал с себя княжеский плащ и швырнул его в ноги к своим боярам, которые не переставали просить князя поклониться языческим богам. Плащ – это символ княжеской власти. Жест Михаила означал окончательное решение принять смерть за христианскую веру, вместо того, чтобы соблазниться властью, которую мог даровать хан.

Когда же вдали уже показались головорезы монгольского царя, Михаил и Феодор стали петь про себя песнопения и приняли причастие, которое им дал святой отец. Среди убийц был и вероотступник – некто по имени Доман, который и отрезал князю голову. После расправы над князем Елдега предложил Феодору отвесить поклон, чтобы получить за это все княжество Михаила. «Княжения не хочу и богам вашим не поклонюсь, а хочу пострадать за Христа, как и князь мой!» – ответил тот, и его постигла та же судьба.

Для монголов, видевших такое мужество русских, случившееся было своего рода трезвлением. Некоторые из монголов, дивясь поведению русских, через какое-то время даже перешли в христианство. Самым ярким примером был Петр, царевич Ордынский. Он был правнуком Чингисхана, но обратился в православие, основал монастырь и стал русским святым.

В последние десятилетия климат на нашей планете стремительно меняется. Смещаются сезоны, а осадки выпадают не там, где человечество к ним привыкло и приспособилось.

В Заполярье в июне стоит тридцатиградусная жара, а в Москве в это же время может быть плюс 7-10 градусов, причём такая температура стала привычной и в первую половину зимы.

Ураганы в средней полосе России

Климатические изменения сопровождаются необычными для глубины континента катаклизмами, которых наша страна не видела около 100 лет. Это шквалы, сильнейшие грозы, ураганы и даже смерчи. Первый из таких штормов прошёл в ночь с 20 на 21 июня 1998 года. Ветер достигал 31 м/с, по-видимому, прошёл ряд смерчей: было повалено порядка 48000 деревьев, упавшие деревья обрушили 12 зубцов стен московского Кремля. Было повреждено более 2000 зданий, в том числе пострадала кровля Большого театра и Большого Кремлёвского дворца. Погибло по разным данным от 8 до 11 человек. Гидрометцентр получил от мэра Москвы Лужкова суровый нагоняй за то, что проигнорировал небывалое понижение атмосферного давления и не предупредил людей об опасности.

После этого случая ураганы в средней полосе России стали довольно регулярным явлением, и нужно заметить, что их мощь идёт по нарастающей. Теперь налажено оповещение население по линии Гидрометцентра и МЧС.

13 июля 2016 года Москва и область пострадали от очередного шквала. По-видимому, он сопровождался сильнейшим смерчем, эпицентр которого пришёлся на деревню Прудня на западе Подмосковья. Здесь уже не просто повредило крыши: небольшие дома оказались перевёрнуты, бревенчатые избы до половины раскатало, в ряде домов были вырваны пластиковые окна. К счастью, этот посёлок был дачным, пустующим из-за холодной погоды. Страшно подумать, сколько жертв могло быть, если бы подобный смерч прошёл по густонаселённой местности.

Всё же Россия оказалась «на отшибе» этих бедствий. По данным ESSL (Европейской штормовой лаборатории), в Европе только за 2017 год произошло 616 торнадо.

В 2015-м году в Париже прошла международная конференция ООН по изменению климата, которая зафиксировала среднее повышение температуры и приняла ряд решений по охране окружающей среды. Было признано, что если не сокращать выбросы, к 2100 году температура на Земле может подняться на 3,7-4,8°С, необратимые последствия наступят при потеплении более чем на 2°С.

Почему возникают изменения климата

Существует такое понятие: аберрация близости. Это когда люди со своего бытового уровня не могут оценить масштабы происходящих вокруг изменений. Климат – в принципе вещь нестабильная, он менялся и будет меняться всегда, потому что зависит от солнечной активности, планетарной орбиты и расположения полярных ледников. Если в такой-то местности климат несколько десятилетий не меняется, значит здесь пока доминирует определённая роза ветров.

Цикличность климатических изменений на протяжении исторического периода первым подробно описал Л.Н.Гумилёв в ряде своих трудов. Он установил связь между траекторией атлантических циклонов и климатом в конкретном регионе Евразии.

Таким образом, были зафиксированы следующие климатические сочетания:

1. Ледник на историческом максимуме, замерзает Белое море — циклоны проходят над аридной (степной) зоной – средняя полоса России недостаточно увлажняется – уровень Каспия падает – уровень Аральского моря поднимается;

2. Ледник доходит до тундры — циклоны проходят над гумидной (лесной) зоной – в средней полосе России идут обильные дожди и снегопады, местность заболачивается, теряет плодородность – уровень Каспийского моря повышается – уровень Аральского озера падает, степи пересыхают;

3. Ледник отступает ещё дальше к полюсу – тундра зарастает лесом — циклоны проходят над полярной зоной — средняя полоса России получает оптимальные условия для земледелия – уровень Каспия и Аральского моря падает, степи пересыхают.

Ситуация в настоящее время

Мы сейчас наблюдаем третий вариант развития событий, относительно благоприятный для нашей Средней полосы, но нужно учитывать также другие факторы.

За последние десятилетия арктическая ледниковая шапка сильно уменьшилась и сместилась в сторону Северной Америки, которую природа теперь заваливает снегом, и судя по съёмкам со спутника, это только начало процесса. Освобождается ото льда российская Арктика, что упрощает прохождение судами Северного морского пути: летом услуги ледокола требуются только в районе Таймыра. В результате такого смещения в России климат теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в целом по планете, но это приводит не только к положительным последствиям. Росгидромет представил аналитический график роста опасных погодных явлений в России с 1998 по 2015 годы: их количество выросло примерно в 3 раза.

Аномальная жара 2010 года унесла жизни не менее 56 тысяч россиян. Увеличилось количество и масштабы лесных пожаров и возгораний торфяников. Возникают вспышки инфекций, расширяется их ареал.

В средней полосе России в последние десятки лет появился клещевой энцефалит. Причина в том, что птицы – переносчики клещей, изменили свои пути миграций.

Вероятный прогноз на фоне мировой ситуации

Гидрометеорологический научно-исследовательский центр Российской Федерации разработал прогноз на срок 25 лет. Время реакции циркуляции атмосферы на изменение солнечной активности происходит с запаздыванием от 20 до 30 лет. Это указывает на принципиальную возможность сверхдолгосрочного прогнозирования на указанные сроки. Согласно расчётам по этой зависимости, период подъёма уровня Каспия в 2012–2018 гг. сменится периодом спада в 2018– 2020 гг. То есть ледник в ближайшие два года будет увеличиваться.

Нужно и далее ожидать температурных скачков и природных катаклизмов. Если повторится климатический сценарий III, Х и XVI веков, то вероятны пересыхания степной зоны Евразии, неурожаи и проблемы с водоснабжением. Средняя полоса России напротив, будет получать оптимальное увлажнение, но сезоны могут сместиться.

Нет ничего удивительного и в том, что активизировалась вулканическая деятельность: изменение давления ледника на земную поверхность провоцирует сдвиги литосферных плит. Учитывая прогрессирующее усиление ледника в Америке, а также крупный трансформный разлом, который проходит по этому континенту, нашу планету могут ждать крупные извержения, а это приведёт к выбросам вулканического пепла, космической зиме и новому витку оледенения.

Принимаемые меры

2017-й год был назван в России годом экологии. Президент России Владимир Путин сказал о текущей экологической ситуации:

«Устанавливая квоты на вредные выбросы, используя другие, по своему характеру тактические меры, мы на какой-то срок снимем остроту проблемы, но кардинально ее не решим. Нам нужны качественно иные подходы. Речь должна идти о внедрении принципиально новых технологий, которые не наносят урон окружающему миру, а существуют с ним в гармонии»

В Москве и других крупных городах модернизируются очистные сооружения. Производственные компании стимулируются к минимизации вредных выбросов. На дороги выводятся электромобили, увеличивается контроль за уменьшением транспортных выбросов в атмосферу. Реформируется отрасль утилизации отходов. Развивается экологический туризм. Пополнена Красная книга, и у неё появился свой сайт.

источник

В это трудно поверить… Если всё так, как пишет Wired, перед человечеством вот-вот откроется новая эра — Эра космических путешествий.

EmDrive (сокр. «электромагнитный двигатель») использует электромагнитные микроволновые полости для прямого преобразования энергии в тягу без необходимости использовать топливо. Впервые предложенный Satellite Propulsion Research, британской исследовательской компанией, основанной аэрокосмическим инженером Роджером Шойером, концепт EmDrive был ожидаемо отвержен большей частью научного сообщества как нарушающий законы физики, в том числе и закон сохранения импульса.

Тем не менее, NASA Eagleworks под руководством Гарольда Уайта в Космическом центре Джонсона исследовала EmDrive и представила обнадеживающие результаты испытаний в 2014 году на 50-й Joint Propulsion Conference.

Уайт предположил, что тяга EmDrive порождается виртуальными частицами в квантовом вакууме, которые добывают «топливо» из самой ткани пространства-времени и устраняют необходимость использования топлива. Хотя многие ученые раскритиковали теоретическую модель Уайта, другие считают, что он хотя бы указывает в правильном направлении.

Шойера часто отвергали научно-исследовательские учреждения, поскольку у того не было рецензируемых научных публикаций, но у Уайта и Таймара послужной список безупречен, поэтому отказать им из праздного презрения невозможно. Физика — экспериментальная наука, и тот факт, что EmDrive работает, подтвержден в лаборатории. «Впервые в этом участвует кто-то с хорошо оборудованной лабораторией и с мощным бэкграундом, исключающим ошибку в эксперименте, а не инженеры, которые могут бессознательно выдавать желаемое за действительное», — пишет Wired, ссылаясь на работу Таймара.

«Наши измерения подтверждают тягу, ожидаемую из предыдущих заявлений, после тщательного изучения тепловых и электромагнитных помех, — пишут ученые. — В случае успеха, это может произвести революцию в сфере космических путешествий».

Вопреки сенсационным заявлениям, которыми пестрит пресса, EmDrive не является «варп-двигателем» для путешествий быстрее скорости света. Однако он может, если следовать действующим экспериментальным доказательствам, быть революционной разработкой для создания быстрого и дешевого космического транспорта. EmDrive мог бы добраться до Плутона меньше чем за 18 месяцев, а также исследовать спутники Сатурна всего за три года.

«Небольшой ущерб нашим физическим теориям вполне приемлем, если мы получим рабочий космический двигатель», — шутят эксперты. И с этим трудно не согласиться.

источник

Представители преступного мира одни из самых изобретательных людей в мире. Недаром им посвящено огромное количество остросюжетных кинолент. Но, банда попрыгунчиков, орудовавшая в Петрограде 1918 года, превзошла всех…

Вас ограбил призрак

Спустя год после революции в отделения милиции Петрограда зачастили граждане с заявлениями об ограблении. Правда, милиционеры, долго думали, что им делать: расследовать преступления или звонить в больницу для душевнобольных. Дело в том, что все пострадавшие, как один заявляли, что их ограбили либо привидения, либо ожившие мертвецы. Впрочем, по большому счету, это было одно и то же. К счастью, милиционеры были реалистами и быстро догадались, что в городе орудует банда, чьи члены обладают хорошей фантазией, изрядным чувством юмора и любовью к переодеванию. Даже место для грабежей они выбирали соответственно своим костюмам: Смоленское и Охтинское кладбища, а также Александро-Невскую лавру. Когда вечером мимо кладбища проходил поздний прохожий, неожиданно из-за могильных оград выскакивало несколько существ в белых саванах со светящимся лицом. Зрелище не для слабонервных. Кто-то падал в обморок, кто-то сам отдавал ценные вещи. При этом поголовно все пострадавшие как один отмечали, что приведения как-то неестественно высоко подпрыгивали во время ограбления.

Вчера было рано, завтра будет поздно

Позднее милиция установила, что организатором необычной банды стал Иван Бальгаузен с подходящей кличкой – Ванька — живой труп. Человеком он был умным и сообразил, что послереволюционное время, пока в городе бардак идеально подходит для грабежей. Один из членов банды изготовил специальные пружины для ног, которые жулики использовали во время ограблений для лучшего эффекта. Благодаря этому новаторскому изобретению банда и получила свое название. Кроме того с помощью пружин можно было безопасно выпрыгивать из окон первого и второго этажей. Саваны и маски мертвецов, смазанные фосфором, для грабителей изготовила любовница главаря – Мария Полевая, больше известная в криминальном мире, как Манька Соленая. К 1920-му году число жертв попрыгунчиков перевалило за 100. Выросло и количество бандитов, составив более 20 человек. Милиция сбилась с ног, пытаясь поймать живых мертвецов, охотящихся за чужим имуществом.

Взяли грабителей на живца. Оперативники переоделись в обеспеченных граждан и неспешно начали прогуливаться поздно вечером вдоль кладбищенской ограды. При этом они тщательно изображали из себя пьяных и хвалились деньгами будто бы только, что полученными ими от выгодной сделки. Не прошло и получаса, как на них будто с неба посыпались живые мертвецы. Приведения очень удивились, когда ротозеи вместо того, чтобы испугаться, достали наганы и арестовали жуликов. В отделении бандиты быстро сдали всю шайку. Организаторов шайки попрыгунчиков расстреляли, а рядовых членов банды отправили на перевоспитание в лагеря.

источник

Откуда происходят фамилии Джугашвили и Церетели? Что связывает армянские фамилии с турецким языком? Почему азербайджанцы отменяют в своих фамилиях «русские» окончания? Отвечаем на эти и другие вопросы.

Грузинские фамилии

Истоки грузинских фамилий этнографы относят к VII-VIII векам. Они чаще всего происходили от местности проживания, чуть реже – от профессий, имен, отчеств или родового звания (например, Амилахвари или Эристави).

Структура грузинских фамилий такая же, как и у большинства других: корень + суффикс. По суффиксу фамилии во многих случаях можно понять с какого региона она происходит и к какой этнической группе принадлежит ее носитель. К примеру, у мегрелов фамилии часто оканчиваются на «-уа» (Тодуа, Гогуа) или «-ия» (Гамсахурдия, Берия), а у лазов – на «-ши» (Халваши, Тугуши).

Лингвисты выделяют 13 основных разновидностей суффиксов. Во многих областях Грузии, большей частью в Имерети, Гурии, Аджарии, Лечхуми, распространены фамилии с суффиксом «-дзе», который переводится как «сын» (Гонгадзе, Шеварнадзе, Думбадзе). По данным на 1997 год фамилии с таким окончанием носили 1 649 222 человека.

Вторым по распространенности следует суффикс «-швили». Его перевод очень близок к предыдущему суффиксу – «ребенок», «дитя», но иногда это просто «потомок». К 1997 году насчитывалось 1 303 723 фамилий с суффиксом «-швили». Очень распространено такое окончание в Кахетии и Картли (Пеикришвили, Кулулашвили, Элердашвили).

Популярен в грузинских фамилиях также суффикс «-иани». Это «сванское» окончание, которое больше характерно для западных регионов Грузии. Часто такой суффикс указывает на знатное происхождение родоначальника. К примеру, Дадешкелиани, Дадиани и Геловани это княжеские фамилии.

Образование грузинских фамилий имеет различные источники. Часть из них происходит от крестильных имен – Николадзе, Георгадзе, Давиташвили. Некоторые фамилии ведут свое происхождение от мусульманских имен. Например, фамилия Джалагония образована от мусульманского мужского имени Джалаль («величие», «главенство») и грузинского существительного «гони» («ум», «рассуждение»). Есть фамилии, связанные с животными – Ломинадзе («лoми» – «лев»), Джугашвили («дзуг» – «отара», «стая»).

Довольно часто грузинские фамилии привязаны к какой-либо местности. Ее первый носитель нередко становился у истоков княжеского рода. Именно такой является фамилия Церетели, которая происходит от названия крепости и одноименного селения, находящихся на севере региона Земо – «Церети».

Армянские фамилии

Армянские фамилии – явление относительно новое. По крайней мере, официально они стали регистрироваться только с XIX столетия, когда началась перепись населения и появилась необходимость в документах. Однако в аристократических семьях фамилии появились еще в Средние века – Мамиконяны, Арцруни, Аматуни, Рштуни. По традиции перед знатными фамилиями ставили слова «азг» («род») или «тун» («дом»). Это звучало как «Род Мамикоянов» или «Дом Арцруни».

До появления фамилий в простонародной среде для того чтобы отличить двух людей, носящих одинаковое имя могли говорить, к примеру, так: «Айк внук Арно» и «Айк внук Гарника». Иногда человеку давали характерное прозвище – «хромой Амаяк», или «Анаит, имеющая двенадцать детей». Потребность в образовании фамилий возникла с развитием общества и усилением миграции населения.

Большей частью армянские фамилии происходят от родового предка, к имени которого добавлялось окончание, обозначающее принадлежность. Такое окончание претерпело заметную эволюцию: в древнеармянском это был суффикс «-эанц», который трансформировался в «-енц». В современном армянском он принял фонетическую форму «-янц», которая впоследствии потеряла «ц», превратившись в «-ян».

Если раньше, чтобы показать принадлежность к какому-либо роду говорили, к примеру, Давиденц, то сейчас это звучит как Давидян. Впрочем, последняя «ц» отпала не во всех фамилиях. Так некоторые армяне, переехавшие в Россию в XIX веке это окончание сохранили. Но и в самой Армении, в частности, в районе Зангезура такие фамилии еще встречаются – Адонц, Бакунц, Калваренц.

Наиболее распространенная форма образования армянских фамилий от имен, но нередко они происходят от названия профессий и ремесел – Ацтухян («пекарь»), Воскерчян («ювелир»), Экимян («лекарь»), Карташян («каменщик») или основываются на характерной черте человека – Чахатян («лисий»), Карчикян («карлик»).

Свою особенность имеют фамилии жителей западной Армении. Вхождение этой части страны в состав Османской империи сказалось на том, что корни многих армянских фамилий имеют турецкое происхождение. Так, фамилия Демирчян происходит от турецкого слова «демирчи» – «кузнец». Этнограф Левон Абрамян замечает, что буква «ч» в армянских фамилиях как правило указывает на ремесло, потому что в турецком языке названия ремесел оканчиваются на «чи», например, «бардакчи» («гончар»). Производная от этого слова армянская фамилия – Бардакчян.

Любопытной особенностью некоторых армянских фамилий является приставка «мелик», указывающая на дворянское происхождение (Мелик-Акопян), а также «тер», которая использовалась духовными лицами и означала «отец», «владыка» (Тер-Петросян).

Азербайджанские фамилии

Появление фамилий у азербайджанцев приходится на начало XX века – главным образом, это первые годы установления советской власти в Азербайджане. Еще в XIX веке антропонимическая модель азербайджанцев состояла из основного имени и имени отца. У мужчин к ним добавлялись слова «оглу» или «заде» (оба означают «сын»), к примеру, Ибрагим Саттар оглу, а к женщине – «кызы» («дочь») – например, Рейхан Курбан кызы.

Впрочем, такие имена были характерны для представителей привилегированных классов, они же первыми получали фамилии с момента образования советского Азербайджана. У простых людей какое-то время сохранялась двусоставная антропонимическая модель – прозвище-различитель и присоединявшееся к нему имя: например, Кечал Мамед («лысый Мамед»), Чолаг Абдулла («хромой Абдулла») или Узун Гасан («длинный Гасан»).

За основу первых азербайджанских фамилий часто брали имя отца или деда. Такое имя присоединялось без изменений, но с ним сливалось слово, обозначающее сына или дочь, например, Алиага Селимзаде. Подобные фамилии встречаются и сейчас – Джафароглу, Сафароглу, Рамазанзаде. Однако уже в первые годы советской власти азербайджанцы стали брать русифицированные варианты фамилий – Алиев, Самедов, Везирова, Мансуров.

Несмотря на то, что подавляющее большинство азербайджанских фамилий это патронимы, изредка встречаются фамилии, связаны с родом деятельности, например, фамилия Векилов происходит от слова «векил» («адвокат», «защитник»).

Фамилии в которых есть слово «хан» – Талишханов, Губаханов, Шекиханов подразумевают принадлежность к знатному роду. К примеру, фамилия Бакиханов ведет свое происхождение от «бакинских ханов».

Азербайджанские фамилии имеют широкое хождение за пределами страны. Согласно данным Агентства гражданского реестра Минюста Грузии, в 2011 году в пятерку самых распространенных фамилий Грузии попали две азербайджанские – Мамедов (25 968 человек) и Алиев (17 605 человек).

В марте 2013 года Азербайджанское Министерство юстиции решило вернуть азербайджанским фамилиям их исконное звучание. Отныне они как и раньше будут оканчиваться на «-заде», «-оглу» и «-кызы». Это решение в Министерстве объяснили тем, что тюркские, иранские и арабские корни азербайджанских фамилий не сочетаются с русскими суффиксами «-ов» и «-ев».

источник

Согрей душу, вспоминая лето. Шмель на цветке шиповника

За бортом сугробы, и как приятно в это время года пройтись по летним фотографиям и видеозаписям. Хочу поделиться и с вами некоторыми кадрами. Вот, к примеру, мне удалось заснять, как шмель собирает нектар с цветка шиповника.

До чего же нежна и красива наша природа!

По статистике, у подавляющего большинства жителей нашей планеты ведущей рукой является правая. И только 15% людей леворукие. Сегодня данная особенность не считается отклонением. А вот в СССР до середины 1980-х годов школьникам запрещали пользоваться левой рукой при письме.

Методы борьбы с леворукостью в СССР

Для того, чтобы отучить левшу от, как считалось тогда, «вредной» привычки в советских школах использовали самые разнообразные методы. Чаще всего на время урока левую руку ребенка привязывали к сиденью парты или к туловищу. В таком положении левша даже неосознанно не мог воспользоваться запрещенной рукой.

Многие левши, обучавшиеся в школах в советский период, жалуются на жесткое обращение к ним со стороны учителей. Дело в том, что при использовании левой руки педагоги нередко били по ней линейкой или указкой, заставляя тем самым «неправильных» школьников взять ручку в правую кисть.

Некоторые родители поддерживали идею перевоспитания левшей в правшей, поэтому во время выполнения домашних заданий заставляли своих детей надевать на левую руку варежку или попросту перебинтовывали пальцы.

В чем смысл?

Главной причиной, по которой левши подвергались переучиванию, являлся тот факт, что все вещи в мире (дверные ручки, хозяйственные инструменты и т.п.) были сделаны исключительно для праворуких. Поэтому тем, у кого ведущей рукой была левая, приходилось нелегко, даже несмотря на то, что большинство левшей все-таки приспосабливались к окружающей обстановке.

Кроме того в связи с тем, что более 80% людей являлись правшами, леворукость в те годы воспринималась, как своеобразная патология, требующая непременной коррекции.

Однако многие эксперты предполагают, что изначально причиной введения подобной коррекции послужили письменные принадлежности. Дело в том, что до 70-х годов ХХ века в школах пользовались чернильными ручками. А левши, исходя из особенностей расположения руки при письме, обычно ведут кисть вслед за текстом. Чернила сохли долго, поэтому все написанное тут же размазывалось по бумаге.

Свободу левшам!

Несколько лет исследований и наблюдений за левшами выявили негативное влияние их переобучения на психику. Ведь ведущее полушарие мозга, коим у правшей является левое, а у левшей – правое, искусственно переделать невозможно. Именно поэтому вследствие переучивания у леворуких детей зачастую наблюдались всевозможные нарушения: неврозы, тики, заикание, головные боли, снижение аппетита, расстройства сна.

В связи с результатами данных изысканий в 1986 году в СССР отменили необходимость переучивания левшей.

источник

В 1996 году была высока вероятность победы на президентских выборах Геннадия Зюганова. Как бы сложилась жизнь в нашей стране, если бы выиграл главный коммунист России, что ожидало бы нас за этим крутым политическим виражом?

На пороге сенсации

Весь парадокс политической ситуации в 1996 году был в том, что путем демократических выборов к власти могла прийти партия, которая ассоциировалась у граждан с подавлением любых проявлений демократии. Тем не менее разочаровавшийся в либеральных реформах народ готов был голосовать за Зюганова.

Первый тур президентских выборов не выявил победителя, а во втором, по официальным данным, Борис Ельцин вырвался вперед с отрывом примерно в 13% голосов. Правда, многие уверены, что победа тогда должна была достаться именно Зюганову. Ему не повезло, что сработал пресловутый административный ресурс. Вот мы и попробуем представить ситуацию, в которой президентом России стал коммунист.

Смелая программа

Накануне выборов Зюганов посетил Всемирный экономический форум в Давосе, где, по свидетельству очевидцев, вел себя так, словно уже чувствовал себя хозяином Кремля. Он прекрасно знал результаты опросов, согласно которым примерно треть россиян ностальгировала по советскому прошлому.

Предвыборная кампания коммунистов была весьма смелая и напористая. Они обещали провести национализацию, вернуться к советским жизненным ценностям и отменить Беловежские соглашения. Последнее звучало слишком самонадеянно, так как бывшие союзные республики вряд ли поспешили бы обратно в состав СССР.

Однако в нижней палате парламента коммунисты все же добились принятия документа о признании недействительной той части соглашений, в которых речь шла о прекращении существования Советского Союза.

Журналист Максим Шевченко считает, что коммунисты все-таки не были сторонниками реставрации СССР в прежнем виде. А лидерство Зюганова, по его словам, позволило бы преодолеть тот чудовищный раскол в обществе, который произошел после расстрела Белого дома.

Возвращение в «Совок»

Однако многие полагают, что возврат к СССР после победы Зюганова был неминуем. Политолог Дмитрий Орешкин не сомневается, что Геннадий Андреевич стал бы использовать ресурсы бывшего советского номенклатурного аппарата, чем довел бы страну до еще более глубокого кризиса.

«Пятилетние планы, разрыв с Западом, гонка вооружений, пионерские галстуки, исчезновение продуктов из магазинов и прочие прелести «совка» – это бы нас ждало вскоре после прихода коммунистов к власти, уверяет журналист Алексей Дурново.

Вероятно, Зюганов отменил бы многие ельцинские указы, препятствующие деятельности Компартии, и вернул бы горкомы, райкомы и обкомы. Затем бы последовал новый передел собственности, названный национализацией. Олигархов бы убрали, вынудив спешно ретироваться за границу. Однако на их смену пришла бы партийная элита – ведь свято место пусто не бывает.

В январском выпуске программы «Куклы» за 1996 год была показана воображаемая картина нашей страны при президенте Зюганове: Россия, 2000 год, банкир Геращенко тщетно выискивает рыбу на пустых прилавках, Явлинский и Гайдар пилят лес, Лужков готовится взорвать Храм Христа Спасителя, приговаривая: «Народу нужен бассейн»…

Без амбиций

Сегодня Зюганов многими воспринимается, как «карманный оппозиционер». А мог ли он быть в случае победы более решительным и жестким? Экс-глава МВД Анатолий Куликов называет Зюганова человеком «неконфликтным и не очень амбициозным». «Уже около четверти века Зюганов возглавляет Компартию, но мы ни разу не видели, чтобы он пытался всерьез претендовать на власть. Говорит библейские истины, принимает в пионеры», – констатирует Куликов.

Абсолютно все видели, в каком состоянии находилась страна – задержки зарплат, повышение цен, акции протеста. Многие понимали, что по мановению волшебной палочки жизнь не наладится. Вероятно, и сам Зюганов как достаточно трезво мыслящий политик не рассчитывал, что его президентство кардинально и быстро изменит ситуацию. Скорее всего, его действия были бы взвешенными и острожными, так как любой промах грозил бы ему и его партии серьезными последствиями.

Хорошо знающий Зюганова юрист Михаил Федотов считает, что Геннадий Андреевич попытался бы возродить советские порядки, но в условиях рынка и относительной демократизации политической системы. Однако рано или поздно он бы понял, что это невозможно, и сдал бы свои позиции, уверен Федотов.

Переход к диктатуре

Некоторые российские политики эпохи 1990-х высказывают предположение, что если бы Зюганов стал главой государства, то в стране мог быть введен режим чрезвычайного положения. Но инициатором его был бы не лидер коммунистов, а еще действующий президент Борис Ельцин. Ведь до инаугурации нового президента прежний остается у власти.

Подобный сценарий развития событий, скорее всего, сопровождался бы полным запретом Компартии (об этом своем намерении Ельцин неоднократно заявлял в узком кругу) и переходом к жесткой диктатуре. Как утверждают некоторые источники, беспроигрышный, хотя и не совсем конституционный, вариант сохранения власти был предложен Ельцину силовиками: в стране вводится ЧП, результаты выборов аннулируются, а полномочия действующего президента продлеваются на неопределенный срок.

Реализовывать такой план было кому. Накануне второго тура выборов о поддержке Ельцина заявил генерал Александр Лебедь, занявший в первом туре третье место. Лебедь всегда высказывался о применении максимально жестких мер. Так, проблему уличной преступности генерал предлагал решать вводом в города военных частей и постоянным патрулированием.

Но чем мог закончиться процесс насильственного сохранения власти? Вероятно, баррикадами на улицах или даже гражданским конфликтом. Фактически Ельцину предлагали возродить ГКЧП, а мы прекрасно помним к чему это привело в 1991-м. Полномасштабные военные действия в ядерной державе – это путь к настоящей катастрофе.

источник

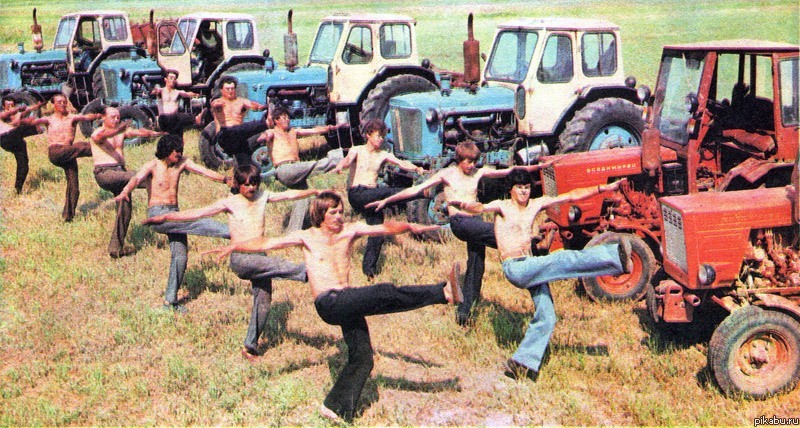

В СССР был настоящий культ спорта. Во дворах дворовые атлеты крутили

на турниках, в квартирах женщины осваивали аэробику по телевизору, а на заводах была производственная гимнастика.

Воркаут по-советски

Образ советского гражданина был неразрывно связан со спортом. Спорт был в каждом дворе, в каждом доме, спорт выживал в подвалах и процветал на спортплощадках.

В СССР почти в каждом дворе была «хоккейная коробка», которая летом превращалась в футбольное поле, да и турники с брусьями были почти на каждом шагу.

С другой стороны, приверженцам культуризма, или как он тогда назывался, атлетизма, приходилось взламывать подвалы домов и обустраивать там подпольные «качалки».

На поверхности идеологически правильные спортсмены подтягивались на турнике, качали пресс на шведской стенке. А в подвалах, самодельными штангами, гантелями и прочими тренажерами, сделанными из всего, что попадалось по руку, «качались» первые советские культуристы.

Так или иначе, спорт был неотъемлемой частью сознания советского гражданина. Это объяснялось широкой пропагандой советского союза. Призывающие заниматься спортом плакаты, смотрели на работников, занимающихся производственной гимнастикой, день начинался с радиопрограммы «Утренняя зарядка», а школьников заставляли сдавать нормы ГТО. Да и вообще, что ты за мужик если «солнышко» на турнике крутануть не можешь.

Производственная гимнастика — «Пятиминутка бодрости»

Производственная гимнастика, как и многое в СССР, было добровольно-принудительным занятием. Всех рабочих, от доярок до сварщиков, под команды, доносившиеся из радиоприемника, заставляли приседать и бегать на месте.

«Пятиминутка бодрости» убивала сразу несколько зайцев. Во-первых, люди становились здоровее и выносливее. Во-вторых, если давать работникам размяться, то и брака будет меньше. Ну и конечно же, как говорил Сталин «необходимо вырастить новое поколение рабочих способных защитить страну грудью от покушений со стороны врагов»

После издания в 1956 году, постановления Президиума ВЦСПС «Об организации производственной гимнастики на предприятиях и в учреждениях», спортом занимались все, вне зависимости от желания.

Подошли к вопросу серьезно. Врачи исследовали помещения на пригодность к гимнастике – изучали уровень загазованности и исправность вентиляции, формировались методические советы по производственной гимнастике, а активная часть рабочих выпускала стенбюллетени.

Перед обедом или в конце смены в течение 5-10 минут на каждом предприятии проводилась гимнастика. Рабочие, не отходя от станка, под чутким руководством общественных инструкторов выполняли физические упражнения.

Власть на местах тоже не осталась в стороне. Вот, что говорится в секретной инструкции по проведению производственной гимнастики в Яузском радиотехническом институте: «Во избежание обрушения лепнины вместо упражнения «бег на месте» выполнять упражнение «бег на месте» без участия ног».

В середине 80-х производственная гимнастика сошла не нет, с одной стороны, сверху стали смотреть сквозь пальцы, с другой, она выглядела устаревшей после выхода на телеэкраны ритмической гимнастики

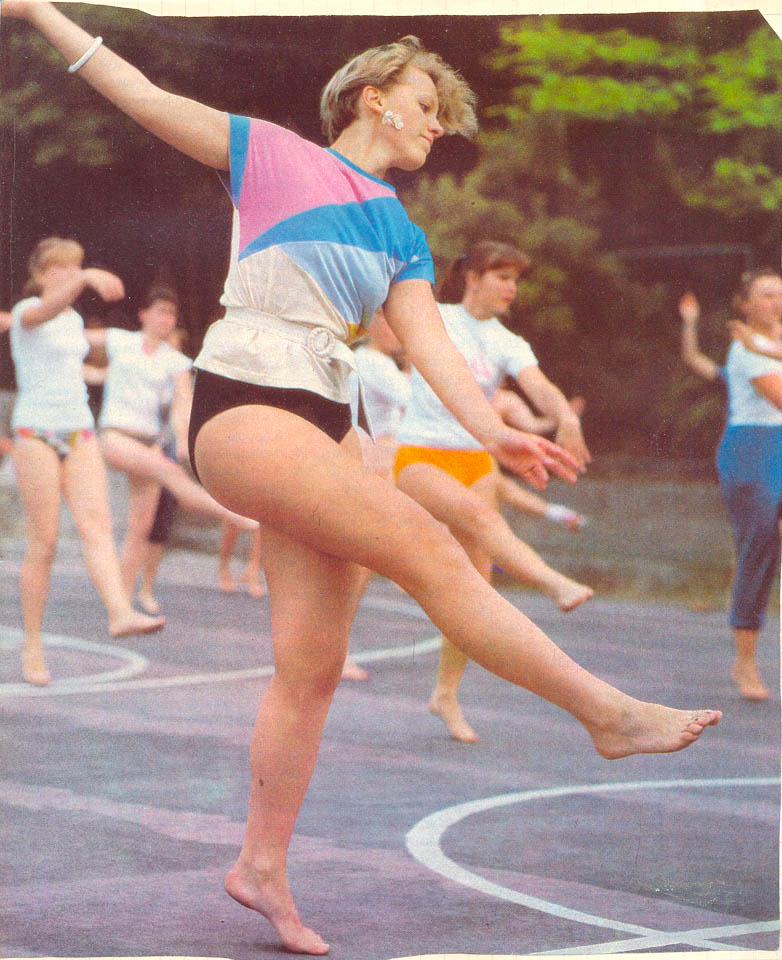

Ритмическая гимнастика, или советская аэробика

Впервые ритмическая гимнастика появилась на телеэкране в 1984 году, и по словам Александра Иваницкого, главреда Главной редакции спортивных программ ЦТ, она «с треском провалилась». Советский гражданин не был готов к переменам. В течение полувека в одно и то же время один и тот же голос проводил зарядку для народа, и народ был доволен. Первый выпуск был встречен шквалом гневных писем от пенсионеров с обвинениями в «кривлянии» и подражании Западу.

Но чуть позже создатели этой передачи наткнулись на видеокассету с записью уроков, которые вела знаменитая американская актриса Джейн Фонда. Они вдруг поняли, что буквально недавно показывали в эфире практически то же самое.

Переориентировавшись на женскую аудиторию и сменив время вещания, программа вновь вернулась на телеэкраны. Стоит сказать, что советская передача имела сильнейшую методическую базу. Разработкой программы занимались профессионалы из ВНИИФК (Всесоюзный научно-исследовательский институт физической культуры), а вели передачу заслуженные советские спортсмены.

И ритмическая гимнастика, которую все чаще называли на западный манер аэробикой, захлестнула страну. Красавицы под ритмичную музыку призывали повторять за ними движения. Сразу вырос спрос на гимнастические купальники, неоновые лосины и шерстяные гетры. Причем последние вошли и в повседневную моду, их носили всегда и везде.

Музыка, которая звучала в выпусках, по стилю была близка с синти-поп. Компания «Мелодия» в 1984 году выпустила пластинку «Ритмическая гимнастика» с музыкой и голосом диктора, который руководил процессом. Популярность аэробики подтолкнула группу «Дисплей» записать культовую песню «Радость движения».

Позже Ритмическая гимнастика сошла на нет, сменившись другими видами аэробики.

Хулахуп

На волне активных занятий спортом в СССР выпускалось много спортивных снарядов для занятий дома, даже сейчас многие могут найти у себя в гараже диск здоровья «Грация» или металлический обруч хулахуп.

Идеологически правильное название его — обруч, именно так его называли дикторы спортивных мероприятий. В 60-е годы все повально крутили обруч. Особенно широкое распространение он получил после выхода фильма «Добро пожаловать, или посторонним вход запрещен». После сцены, где героиня фильма ловко крутит хулахуп, металлическое кольцо стало мечтой каждой советской девочки.

Название пришло из английского языка, Hula – гавайский танец, в основе которого лежит покачивание бедер, и hoop – обруч.

Хулахуп крутили везде: на представлениях в цирке, дома перед телевизором и в городских дворах. Женщины видели в железном обруче решение всех проблем, связанных с фигурой. Появились пластиковые версии хулахупа, и даже с рифленой внутренней стороной. Но некоторые поговаривали, что обруч расшатывает кости и приводит к болезням почек.

Со временем металлический круг перекочевал на балкон или за шкаф, а особо умелые переделали его в телевизионную антенну.

«Грация»

Еще один спортивный тренажер, который предназначался для коррекции фигуры, – диск здоровья, он же «Грация». Он состоял из двух дисков, которые закреплялись на одной оси и могли крутиться относительно друг друга.

Женщины крутились вполоборота, стоя на диске. Дети садились на диск и раскручивали друг друга, пока голова не закружится. А самый оригинальный способ применения нашли мужчины: они ставили телевизор на этот диск и могли спокойно поворачивать его экраном в любую сторону.

Гимнастический ролик

Как и в случае с обручем и хулахупом, гимнастический ролик обрел популярность среди женского населения. Мужчины больше занимались на улице, в городах было множество уличных тренажеров, турников, гимнастических колец. Женщины же, урвав минутку между домашними делами, занимались дома. Правда, освоить ролик могли только подготовленные люди, мало кто мог осилить хотя бы 10 повторений.

Эспандер

Исключительно мужской тренажер – эспандер, их в советское время было несколько видов. Во-первых, это кистевой эспандер, который сжимали все представители мужского пола. Они тоже были разных видов, самым распространенным был обычный резиновый «бублик» черного или синего цвета.

Его каждое поколение использовало по своему. Взрослые мужики разминали руки за рулем, стоя на светофоре, или тренировались дома, задумчиво глядя в телевизор. Молодежь, а особенно спортсмены, сжимали резиновый «бублик» повсеместно: должны же девушки видеть, какие они спортивные. А вот мальчики, устав от сжиманий эспандера на силу, понимали, что им вполне можно и футбол в школьном коридоре погонять.

Кистевые эспандеры были разные – упомянутый ранее резиновый, пластиковый и даже металлический. Встречались и гибриды – 1-2 килограммовые гантели, разделенные посередине пружинами, этакие гантели-эспандеры.

Во-вторых, эспандеры были растяжные, тут основными пользователями были мужчины постарше. Те кто помоложе ходили в секции, а вот более взрослое поколение занималось дома или во дворе. В спортивных «трениках» и заправленной в них майкой мужчины растягивали снаряд, чередуя подходы за спиной и перед грудью.

Эспандер – вещь опасная, может из рук вырваться и кого-нибудь из домочадцев покалечить, да и от детей надо было хранить подальше. Но самое неприятное, что пружины, как адский эпилятор, рвали волосы на шее и затылке у спортсменов.

источник