admin

Наступивший 1944 год приближал победу СССР в Великой отечественной войне, тогда же, в новогоднюю ночь, по радио впервые зазвучал новый гимн, призванный поддержать и воодушевить советский народ в борьбе против фашисткой Германии.

До 1943 года в качестве государственного использовался международный пролетарский гимн «Интернационал», написанный в XIX веке французом Эженом Потье. Отказ от него был связан не только с необходимостью поддержания национального патриотизма, но и соответствовал политическим соображениям Иосифа Сталина.

Великая отечественная война вернула многие атрибуты царского времени: погоны, ордена с именами дореволюционных полководцев (Александра Невского, Суворова, Кутузова), а также официальное признание православной церкви. Однако прекращение использования всеобщего гимна рабочих логически вытекало из событий, произошедших задолго до июня 1941 года. Еще в 1924-1925 годах окружение Сталина разработало теорию «победы социализма в одной стране», которая фактически ставила под сомнение идею мировой пролетарской революции, считавшейся в первые годы Советского государства основополагающей.

Незадолго до появления гимна, весной 1943 года, был распущен Коммунистический интернационал (Коминтерн), созданный большевиками для продвижения революционных настроений во всем мире. Эта международная организация нервировала союзников по антигитлеровской коалиции, в то время как СССР надеялся на скорое открытие второго фронта, а дополнительные поставки вооружений по американской программе Ленд-лиз не были лишними.

Пролетарский интернационал

Пришедшие к власти большевики рассматривали первоначально октябрь 1917 года лишь в качестве первой фазы мировой пролетарской революции, поскольку, по мнению теоретиков коммунизма, построить социализм в отстающей России без внешней поддержки невозможно.

Владимир Ленин писал, что «доделать» советский тип государства удастся лишь практическим опытом рабочего класса нескольких стран». В связи с этим в 1919 году в Москве большевики образовали Коминтерн, который должен был воздействовать на все зарубежные социалистические силы.

В то время мировая революция не казалась утопией, так как бунтарские настроения витали в ряде европейских стран: в Германии непродолжительное время существовали Бременская и Баварская Советские республики, а на значительной территории Венгрии на четыре месяца установилась власть во главе с рабоче-крестьянско-солдатскими советами.

Несмотря на довольно быстрое подавление этих восстаний, большевики не отчаивались, полагая, что «подготовительный период революции на Западе может длиться еще весьма длительное время». Хотя использование «Интернационала» в качестве государственного гимна не было закреплено официально, массовое распространение в стране в конце концов сделало его главной музыкой СССР. Написанный французским коммунаром мотив был дополнен переведенным на русский язык текстом.

Социализм в одной стране

После смерти Ленина в 1924 году между Львом Троцким и Сталиным развернулась борьба за роль первой скрипки в Центральном комитете (ЦК) большевистской партии. Еще в 1922 году будущий генералиссимус СССР добился контроля за деятельностью слабеющего «вождя», а позже с целью укрепления власти стал использовать союзы с видными большевиками (Зиновьевым, Каменевым, Бухариным), которые в дальнейшем были расстреляны.

Троцкий был большим теоретиком марксизма, но в прагматизме уступал своему оппоненту. Сталинская теория социализма в одной стране в отличие от идеи перманентной революции Троцкого давала ощущение скорого приближения «светлого будущего» вне зависимости от внешних факторов, а, кроме того, ее можно было использовать в геополитических целях. Если социализм возможно автономно построить в СССР, то товарно-денежные взаимоотношения с капиталистическими странами уже не казались чем-то постыдным.

Начиная с 1924 года Коминтерн, который и раньше был сильно зависим от Москвы, практически начинает переходить под полный контроль секретариата ЦК. Через несколько лет после изгнания оппонента Сталина из страны в 1929 году международная организация стала клеймить «троцкизм», а несогласных с этой позицией попросту из нее исключали.

В 1930-ых сталинский аппарат через Коминтерн стал снижать накал революционного пыла иностранных коммунистов для того, чтобы приобщиться к мировой политике. Вскоре после этого СССР и США установили дипломатические отношения, а в 1934 году страну Советов приняли в Лигу Наций. Все это давало возможность получения иностранных специалистов и технологий, необходимых для индустриализации.

Отказ от «Интернационала»

В период массовых репрессий чистки коснулись и Коминтерна, в котором в разное время было выявлено в общей сложности около сотни «шпионов». При этом международная организация начала разоблачать контрреволюционные идеи «врагов народа» не только Советской страны, но и зарубежных коммунистов. К началу 1940-ых позиции Коминтерна по тем или иным вопросам окончательно сблизились с видением геополитической обстановки руководством СССР.

Сталин задумался о ликвидации организации еще до начала Великой отечественной войны, поскольку необходимость в ней практически отпала. В 1943 году Коминтерн был распущен под предлогом «политической зрелости коммунистических партий». Создание нового гимна вместо «Интернационала» было логическим завершением проводимой советским аппаратом линии.

С 1942 года советские поэты и композиторы вплотную приступили к этой задаче, а уже через год из огромного массива мелодий и текстов была выбрана музыка Александра Александрова, которая используется в качестве национального гимна в наши дни, а также слова Сергея Михалкова и Габриэля Эль-Регистана. Повсеместное использование композиции началось в 1944 году.

Отныне СССР становится государством, которое мыслит себя не как первое звено в цепи пролетарских революций, а как самостоятельная единица, разграничивающая сферы влияния наравне с другими мировыми державами.

источник

Bплoть дo cepeдины XIX вeкa пo Kypcкoй гyбepнии xoдили цeлыe вaтaги paзбoйникoв – oни нaпaдaли нa пpoeзжaвшиx кyпцoв, гpaбили пoмeщикoв и вopoвaли кpecтьянcкиx дeвиц «ceбe нa пoтpeбy».

Дoлгoe вpeмя poccийcкиe влacти нe мoгли нaвecти пopядoк в кpae, чeмy нeмaлo cпocoбcтвoвaли oкpaиннocть кypcкиx зeмeль, иx пpигpaничнocть, гycтыe лeca, бoлoтa и блaгocклoннocть к вaтaжникaм мecтнoгo нaceлeния, кoтopoe, пpивыкнyв жить в ycлoвияx пoчти вoeннoй oбcтaнoвки, caмo пepeнимaлo paзбoйничьи пpивычки, пpeвpaщaяcь в ceвpюкoв – людeй xитpыx, ocтopoжныx, кoтopыe пpи cлyчae caми пoльзoвaлиcь бecпoмoщнocтью пpoeзжeгo гocтя, бyдь тoт тaтapин, литoвeц или pyccкий, a мecтнaя пoгoвopкa глacилa: «Heт y Бeлoгo цapя вopa cyпpoтив кypянинa!»

Этнoгpaф Hикoлaй Дoбpoтвopcкий в oднoй из paбoт, пocвящeнныx Kypcкoй гyбepнии в 1886 гoдy, пиcaл, чтo дo cepeдины XVIII вeкa гyбepния былa «пycтыннoй», a paзбoeм зaнимaлиcь нe тoлькo пpecтyпники, нo и «oбывaтeли, кoтopыe cмoтpeли нa этo, кaк нa «cтopoннee зaнятиe», дaвaвшee… пpиpaбoтoк».

Kypcкий Coлoвeй-paзбoйник

Oчeвиднo, чтo paзбoйничьим пpoмыcлoм житeли кypянe зaнимaлиcь издaвнa, нeдapoм былинный paзбoйник Coлoвeй, cидeвший y тpex дopoг нa дeвяти дyбax poдoм oтcюдa, вeдь в былинe гoвopитьcя пpямo: «Зapocлa дopoгa лecaми бpынcкими, пpoтeклa тyт peчкa Cмopoдинa»; a кaк paз к ceвepy oт Kypcкa ecть и ceлo Дeвять дyбoв, и peчкa Cмopoдинкa, a нынe тoчный aдpec Coлoвья-paзбoйникa oпpeдeлeн кaк ceлo Бepeзa, чтo нaxoдитcя cpeди бoлoт. Kypcкиe люди в дaвниe вpeмeнa o ceбe гoвopили тaк: «Ha pacпyтьe дyб, нa нeм тpи гpaни (дopoги), oднa в Kpым, дpyгaя в Pycь, a тpeтья в нaши cтaны».

Kyдeяp

Paзбoйник Kyдeяp, кoтopoмy пocвящeнo мнoгo лeгeнд и пeceн, ocтaeтcя caмым извecтным дyшeгyбoм Pycи; oн paзбoйничaл пoд Kypcкoм вo вpeмeнa Ивaнa IV и пo лeгeндe был eгo млaдшим бpaтoм, кoтopoгo yмыкнyлa злaя тaтapвa; имeннo тaтapы дaли peбeнкy имя Kyдeяp и выpacтили из нeгo пpoтивникa цapю. Bтopaя лeгeндa глacилa, чтo Kyдeяp был дpyгoм Гpoзнoгo, нo пoтoм пoccopилcя c цapeм из-зa жeны, кoтopyю пoгyбил влacтный цapь, бeжaл из Mocквы и coбpaл вaтaгy для мecти Ивaнy IV.

B 1549 гoдy нoгaйcкий князь Юcyф пиcaл Ивaнy IV, чтo eгo люди, кoтopыe eздили тopгoвaть в Mocквy, нa oбpaтнoм пyти пoдвepглиcь нaпaдeнию paзбoйникoв, нa чтo цapь oтвeчaл, чтo paзбoйники эти «тaти» — вpaги и eмy, цapю.

Пocлe cмepти цapя жизнь знaмeнитoгo paзбoйникa якoбы пoтepялa cмыcл, и oн oбpaтилcя к Бoгy, yжacнyвшиcь в cвoиx злoдeянияx и pacкaявшиcь в ниx, yшeл в мoнacтыpь и пpинял пocтpиг пoд имeнeм Питиpимa. Для гopдoгo paзбoйникa былo oпpeдeлeнo пocлyшaниe – cpyбить caблeй oгpoмный дyб нa Kyдeяpoвoй гope, и кaждый дeнь Питиpим pyбил eгo, и нe мoг oдoлeть дepeвo, и лишь кoгдa oн oкoнчaтeльнo cпpaвилcя c гopдынeй, дepeвo pyxнyлo cлoвнo caмo пo ceбe.

Kyдeяpoвцы

Пocлe Kyдeяpa пo кpaю пpoдoлжили xoдить paзбoйничьи вaтaги, кoтopыe тaк и звaлиcь — кyдeяpoвцы. Cpeди ниx были лиxиe aтaмaны Mишyк, Apceний Koлпaкoв, Бepчyн, Kapнayx и Kaлoш. Жили oни гpaбeжами, убийствами, пoxищeниeм людeй, пpoмышляли yгoнoм cкoтa, кoтopый cбывaли кpымcким тaтapaм, мeждy нaбeгaми бpaжничaли, oт цapcкиx вoйcк yxoдили зa гpaницy, oтcиживaлиcь тaм и вoзвpaщaлиcь oбpaтнo, кoгдa yгpoзa иcчeзaлa. Koличecтвo paзбoйникoв в вaтaгe мoглo дo xoдить дo тpexcoт чeлoвeк.

Ocoбeннo мнoгo лиxиx людeй cтaлo вo вpeмя вoccтaния Cтeпaнa Paзинa в кoнцe XVII вeкa, кoгдa нaпaдeнию пoдвepглиcь 11 мoлoдыx бoяp, exaвшиx в пoлк: oни были cxвaчeны пoд Cтapым Ocкoлoм вopoвcкoю шaйкoй, избиты, пopaнeны caблями и дoчиcтa oгpaблeны. Kaк пишeт paбoтник Kypcкoгo мyзeя apxeoлoгии иcтopик Aлeкcaндp Зopин, бoяpин Бoгдaн Xитpoвo дoклaдывaл цapю, чтo paзбoйничьи вaтaги пoпoлняютcя бeглыми кpecтьянaми, кoтopoe пoтoм вoзвpaщaютcя дoмoй и пoдгoвapивaют дpyгиx бeжaть c ними, a тaк жe мcтят пoмeщикaм, жгyт дoмa, a в нeкoтopыx, ocoбo жecтoкиx cлyчaяx, пoмeщикoв c ceмьeю зaпиpaют в дoмe, a дoм зacыпaют зeмлeй, oбpeкaя вcex нa cтpaшнyю cмepть.

Убить paзбoйникa — тoжe гpex

Бopьбoй c вaтaгaми пpocлaвилиcь cлyжилыe aтaмaны Якoв Лыcый, Aггeй Mapтынoв и ocoбeннo бoгopoдицкий вoeвoдa Heлeдинcкий, кoтopый выcлeдил paзинцeв, нaпaвшиx нa бoяp, и cyмeл oбeзoпacить дopoгy нa Bopoнeж, нo дo пoлнoгo иcтpeблeния лиxиx людeй былo дaлeкo.

Mecтный кpaeвeд A. Aлeкcaндpoв зaпиcaл иcтopию, cлyчившyюcя в 1752 гoдy c кyпцoм Kapпoм Пepвышeвым, кoтopoгo пoд пpaздник Пacxи paзбoйники cxвaтили нa дopoгe и yвeли в cвoй cтaн, нaдeяcь пoлyчить выкyп. Ocтaвшиcь oдин нa oдин c aтaмaнoм, кyпeц cyмeл yбить paзбoйникa, кoтopый бeззaбoтнo eл c нoжa, yдapив eгo пo нoжy и вoткнyв eгo в poт гaвapя, пocлe чeгo cбeжaл. Bepнyвшиcь в Kypcк, кyпeц, чтoбы иcкyпить гpex cмepтoyбийcтвa и oтблaгoдapить Бoгa зa cпaceниe, пoжepтвoвaл кpyпнyю cyммy нa cтpoитeльcтвo Cepгиeвo-Kaзaнcкoгo coбopa.

Paзбoйники-двopянe

B XVII вeкe в yeзднoм гopoдкe Cyджa пoявилocь нecкoлькo paзбoйничьиx вaтaг пoд пpeдвoдитeльcтвoм двopянинa пo фaмилии Kyлик. Oн в cтpaxe дepжaл вcю oкpyгy, гpaбя кyпeчecкиe oбoзы, нo «пpoкoлoлcя» нa cepвизe, кoтopый Eкaтepинa Beликaя oтпpaвилa в пoдapoк Пoтeмкинy. yкpaв eгo, Kyлик нe ocтaвил влacтям выбopa — eгo пoймaли и пoкaзaтeльнo чeтвepтoвaли в Cyджe.

Пo cвидeтeльcтвy кpaeвeдa Aндpeя Шпилeвa шaйки paзбoйникoв вoзглaвляли дaжe пoмeщицы. Oднa pyкoвoдилa вaтaгoй в 50 чeлoвeк, a дpyгaя — в 70, пpичeм oднy из ниx влacти вce-тaки взяли, oднaкo нaкaзывaть нe cтaли. Якoбы пoмeщицa пpocтo cкaзaлacь умершей и бoлee yжe нe выxoдилa из cвoeгo дoмa, пpoвeдя в зaтoчeнии ocтaтoк жизни.

Гpaбитeли и yбийцы вeли вoльнyю жизнь вплoть дo cepeдины XIX вeкa, кoгдa былa пepeбитa пocлeдняя вaтaгa, гpaбившaя пyтникoв пoд Kypcкoм; чтoбы ee выcлeдить, coлдaтaм пpишлocь пycтитьcя нa xитpocть: oни зaлeгли нa тeлeги кyпeчecкoгo oбoзa, пpикpывшиcь мeшкoвинoй, a кoгдa paзбoйники нaпaли нa oбoз, вcкoчили нa нoги и пepeбили вaтaжникoв.

Дo cиx пop пo oвpaгaм и бyepaкaм мecтныe житeли нaxoдят paзбoйничьи клaды — кyвшины, нaпoлнeнныe зoлoтишкoм и цapcкими мoнeтaми.

Выдающаяся конькобежка Инга Воронина погибла 4 января 1966 года от рук собственного мужа. Казалось бы, обычное бытовое преступление. Однако, по мнению близких Инги, слишком много фактов в этой истории указывало на то, что супруг спортсменки был лишь исполнителем убийства, а его режиссурой занимались сотрудники КГБ.

3-я Фрунзенская улица

Несмотря на то, что Инга Воронина по современным меркам довольно поздно начала профессионально заниматься спортом (на тот момент ей уже исполнилось 17 лет), она добилась больших успехов на этом поприще. За свою короткую жизнь Воронина не единожды становилась чемпионкой СССР, чемпионкой и рекордсменкой мира.

Личная жизнь конькобежки тоже на первый взгляд складывалась удачно. С будущим мужем Геннадием Ворониным ее, казалось бы, свел сам случай. Выдающаяся спортсменка получила комнату в двухкомнатной квартире на 3-ей Фрунзенской улице. Соседом Инги и стал Воронин, тоже спортсмен-конькобежец.

Поначалу все вроде бы ладилось. Однако вскоре коллеги новоиспеченной жены стали замечать на ее лице синяки. По словам близких Инги, Воронин не раз угрожал супруге, утверждая, что все ее лавровые венки скоро будут украшать ее же могилу. Как утверждал тренер Борис Цыбин, однажды Воронин даже ударил жену по лицу в присутствии других членов сборной. Кроме рукоприкладства, Геннадий не брезговал и выпивкой, и случайными романами на стороне. Инга не решалась разорвать отношения, опасаясь, что это повредит ее репутации.

Нож в сердце

В конце 1965 года Инга поняла, что у нее нет другого выхода, кроме как развестись с мужем. Однако, уходя к матери накануне нового 1966 года, она снова не смогла сказать ему правду и заверила Геннадия в том, что отправляется на какой-то торжественный прием, якобы организованный для советских спортсменов. Только через пару дней она передала супругу записку, в которой просила его зайти к председателю спорткомитета по поводу отдельной однокомнатной квартиры.

4 января Воронин появился на пороге квартиры матери Инги под предлогом откровенного разговора с супругой. В тот момент в помещении находились мать, бабушка, сестра и брат Ворониной. Инга пригласила мужа пройти в комнату. Геннадий долго молчал. Наконец Инга произнесла: «Скажи что-нибудь, иначе я уйду!» В руке Воронина блеснул нож. Удар пришелся точно в сердце. Через несколько минут чемпионка была мертва.

Странный суд и возлюбленный из Швеции

Подозрения о том, что это убийство не является обыкновенным бытовым преступлением, закрались у близких Инги еще во время судебного процесса. Благодаря брату Ворониной, который скрупулезно фиксировал на фотопленку все материалы дела, большое количество информации дошло и до наших дней. В то время за убийство легко могли приговорить к расстрелу. Однако, судя по снимкам документов, Геннадий Воронин получил всего 10 лет, из которых в заключении он пробыл всего 2 года.

Кроме этого одна из коллег Инги по конькобежному спорту Надежда Титова вспоминала, что суд над Ворониным больше напоминал судилище, причем, судили не Геннадия, а Ингу. На голову прославленной спортсменки было вылито много грязи: ее подозревали и в изменах супругу, что, впрочем, подтвердить все же не удалось. Между тем убийцу, напротив, старались оправдать всеми возможными способами. Сам Воронин настаивал на том, что находился в момент совершения преступления в состоянии аффекта, а 20-тисантиметровый нож он, якобы, всегда носил с собой для того, чтобы точить карандаши.

Примечательно, что незадолго до знакомства с Ворониным Инга, тогда еще носившая фамилию Артамонова, на соревнованиях за границей познакомилась со шведским спортсменом и часто проводила с ним время. Она вернулась на родину, но забыть шведа не смогла. Инга даже намерена была уехать из СССР, лишь бы быть рядом с любимым. Как-то раз она призналась матери: «Если бы мне сказали, что можно беспрепятственно преодолеть границы, я бы пошла до Швеции пешком!» Однако, по словам родственников, сотрудники КГБ предупредили конькобежку о том, чтобы та не совершала опрометчивых шагов. Вскоре Инге и дали ту злополучную комнату на 3-ей Фрунзенской улице, где проживал Геннадий Воронин. Кстати, в тот дом селили исключительно членов спортивного общества «Динамо» и сотрудников КГБ.

источник

Нередко во время просмотра остросюжетных боевиков зрителю хочется, чтобы у главного героя появилось оружие, стреляющее из-за угла.

Как ни странно, но к мнению о необходимости создания подобного оружия пришли военные инженеры разных стран. Однако единственной страной в мире, где официально была принята на вооружение огнестрельная установка с изогнутым стволом, стал СССР в 1955 году.

Китайцы не пройдут

Отношения с Китаем у нашей страны всегда складывались непросто. С одной стороны, между государствами никогда не было боевых действий, а с другой стороны, взаимный страх, вынуждал держать на границе крупные военные гарнизоны. Особенно трудной для отношений двух держав оказалась вторая половина XX века. Именно в это время, в 1955 году, на вооружение Советских войск поступила Боевая установка кривоствольная, сокращенно БУК. Применялась она из окопов и иных фортификационных укреплений. А огонь из чудо-устройства велся из двух спаренных пулеметов КГСМ с искривленными стволами и патронами калибра 7,62 мм. Доподлинно неизвестно, сколько раз нашим доблестным пограничникам довелось пользоваться данным устройством, но официально оно числилось на балансе Вооруженных сил СССР вплоть до начала 1990-х годов.

Изобретатель из окопа

Самое удивительное, что винтовки, способные стрелять из-за угла, впервые появились вовсе не в арсенале спецслужб, как можно было бы предложить, а совершенно спонтанно на фронтах Первой мировой войны. Произошло это знаменательное событие 19 мая 1915 года в окопах в Галлиполи. Во время боев против турков, когда окопы противоборствующих сил располагались не дальше 70-100 метров друг от друга, поднять голову над окопом для солдат Антанты означало верную смерть. Тем не менее необходимо было наблюдать за позициями врага и вести прицельный огонь. Как это сделать, не подвергая себя смертельному риску?

Необычное решение данной проблемы предложил Вильям Бабич. Сметливый австралиец подметил, что для наблюдения за позициями врага солдаты его корпуса используют перископы. Тогда он решил совместить винтовку с перископом. Его предложение быстро нашло применение на практике, хотя первые винтовки стреляющие «из-за угла», выглядели неказисто и кустарно. Закрепленные на самодельном деревянном штативе винтовка и перископ поднимались над краем окопа и наводились на цель. После этого солдат дергал за трос, привязанный к спусковому крючку оружия, и производил выстрел. Изобретение оказалось настолько удачным, что уже с 26 мая 1915 года в тылу Австралийского экспедиционного корпуса были развернуты мастерские по массовому производству этого необычного вида вооружения. Применялись аналогичные конструкции и в ходе Второй мировой войны. Начиная с 1943 года немецкие солдаты активно использовали их против советских войск.

Пушка с изогнутым стволом: сделано в СССР

При этом необходимо отметить, что во время любой войны наиболее сложными для войск являются действия в городах и горной местности. Причина банальна: за любым углом могут притаиться диверсанты или вражеский отряд, или снайпер. Вот где оружие, стреляющее из-за угла, нужнее всего. Отвечая требованиям подобных обстоятельств, для ведения боевых действий в городских условиях были изобретены изогнутые насадки для пистолетов, винтовок, автоматов и пулеметов. Особенно удачными в этом отношении оказались советские экспериментальные модели, предназначенные для штурмовой винтовки Калашников АК-47 и автомата ПП-41. Кроме винтовок существовали установки с изогнутым стволом даже для танков ИС-3 и Т-54. Все они прошли успешные испытания в боевых условиях горячих точек во второй половине XX века.

источник

В СССР нецензурно выражаться на людях считалось верхом невоспитанности. Поэтому смекалистые советские граждане придумали ругательства, употреблять которые можно было даже при детях. Некоторые из этих выражений до сих пор активно используются современной молодежью.

«Буржуй недорезанный»

«Контра»

Это сокращенное слово от «контрреволюционер». Так обзывали всех, кого подозревали в контрреволюции, или попросту человека, который не пришелся по нраву.

«Маркс твою Энгельс»

Данное ругательство является эвфемизмом, то есть фразой, заменяющей нецензурную брань. Выражение «Маркс твою Энгельс» граждане употребляли в случаях, когда испытывали досаду, обиду или даже удивление.

«Политическая проститутка»

Политическая проститутка – это человек без принципов, готовый на все ради того, чтобы достичь своей цели. Словосочетание «политическая проститутка» обрело популярность после выхода в 1937 году на экраны страны фильма «Ленин в Октябре». В киноленте данное выражение использует в своей речи сам Владимир Ильич. Однако тот факт, что вождь пролетариата действительно высказался таким образом, до сих пор не доказан.

«Жертва аборта»

Этим выражением мы обязаны замечательным писателям Ильфу и Петрову. Именно они впервые использовали его в своем произведении «12 стульев». О его происхождении в умах литераторов можно только догадываться. Одно время аборты в Советской России были запрещены, поэтому часто женщины делали их в подпольных кабинетах. Не мудрено, что операции порой не имели желаемого результата и ребенок вопреки всему появлялся на свет. Но в лучшем случае он оказывался никому не нужным или оставался калекой.

«Интеллигенция вшивая»

Представители рабочего класса презрительно называли так тех, кто мнил себя умнее других. Это выражение впервые появилось в 50-х годах в лагерной лексике. Как известно, всевозможных паразитов в лагерях хватало, и от вшей не был застрахован никто, даже чистоплотные интеллигенты.

«Блин»

«Блин» – это тоже эвфемизм, заменяющий одно известное всем ругательство, которое тоже начинается с буквы «б». Предположительно, появилось оно в конце 80-х – начале 90-х годов. Некоторые лингвисты полагают, что «блин» произошел от более старого выражения «блин горелый». Как бы то ни было, «блин» до сих пор является самым употребляемым ругательством среди российских граждан.

«Бич»

Бичом в СССР называли опустившегося, иногда бездомного человека. Нередко это слово использовалось как средство, чтобы оскорбить кого-либо. Причем бич в Советском Союзе считали аббревиатурой, которая расшифровывалась как «бывший интеллигентный человек». Однако существует версия, что данное понятие произошло от английского слова beach – «пляж». В англоязычных странах разорившихся людей называли beachcomber – «пляжный бродяга».

«Бомж»

Это слово появилось в лексиконе советских граждан в 70-х годах ХХ века. Бомжами обзывали всех алкоголиков, хулиганов и тунеядцев. Немногие даже тогда знали, что аббревиатуру «бомж» использовали при написании протоколов милиционеры. Бомжом именовалось ими лицо без определенного места жительства. Хотя изначально подобных элементов обозначали как «БОМЖиЗ» — лицо без определенного места жительства и занятий.

источник

Похороны Ленина состоялись 27 января 1924 года. Была ли исполнена последняя воля Ильича? Почему неоднократно переносилась дата похорон? Кто был инициатором идеи бальзамирования? Последний путь Ильича до сих пор окружен ореолом тайны.

Последняя воля

В конце 80-х годов прошлого столетия появилась версия о том, что Ленин оставил письменное завещание, в котором просил похоронить его на питерском Волковском кладбище, рядом с матерью. Автором версии считается историк Аким Арутюнов, который со слов хозяйки петроградской конспиративной квартиры Ленина заявлял, что вождь просил Крупскую «постараться сделать всё, чтобы его похоронили рядом с мамой». Однако документального подтверждения такой воли Ленина не обнаружено. В 1997 году Российский центр хранения и изучения документов новейшей истории на запрос о том, существует ли завещание, дал исчерпывающий ответ: «У нас не имеется ни одного документа Ленина или его близких и родственников относительно «последней воли» Ленина быть захороненным на определенном российском (московском или петербургском) кладбище».

Перенос даты

Владимир Ленин скончался 21 января 1924 года. Организацией похорон занималась специально созданная комиссия под руководством Дзержинского. Первоначально церемония была назначена на 24 января – похороны, вероятно, предполагалось провести по «скромному сценарию»: вынос тела из Дома Союзов, митинг на Красной площади и процедура погребения у Кремлевской стены, перед могилой Свердлова. Но этот вариант был отвергнут, скорее всего, по причине того, что к этой дате не успевали «подтянуться» делегаты из дальних регионов и большинства республик. Тогда же появилось новое предложение: назначить похороны на субботу, 26 января. Вечером 21 января были разосланы телеграммы с сообщением о смерти Ленина и установленной на 26 датой похорон. Но 24 января стало понятно, что к этой дате не будет подготовлено место захоронения: работы затрудняла не только мерзлая земля, но и коммуникации, в том числе якобы обнаруженные подземные помещения и ходы, которые пришлось заделывать. Был установлен новый срок обустройства склепа – не позднее 18.00 26 января, а новую дату похорон перенесли на 27.

Отсутствие Троцкого

У переноса даты вполне могли быть и другие причины. Например, широко известен так называемый «фактор Троцкого» — якобы Сталин, опасаясь сильного соперника, специально «мудрил» с датой и запрещал (!) Троцкому возвращаться из Тифлиса, где тот проходил лечение. Однако одним из первых телеграмму о кончине Ленина получил именно Троцкий. Сначала он выразил готовность вернуться в Москву, а затем, по каким-то причинам, передумал. О смене его решения, правда, можно судить только по ответной телеграмме Сталина, в которой тот сожалеет «о технической невозможности прибыть к похоронам» и предоставляет Троцкому право самому решить: приезжать или нет. В воспоминаниях Троцкого зафиксирован телефонный разговор со Сталиным, когда тот якобы сказал: «Похороны в субботу, все равно не поспеете, советуем продолжать лечение». Как видим, никакого запрета, только – совет. Троцкий мог легко успеть на похороны, если бы, например, воспользовался военным самолетом, а также, если бы действительно этого захотел. А причины не возвращаться у Троцкого были. Он вполне мог считать, что Ленина отравили заговорщики во главе со Сталиным, и он, Троцкий, следующий.

Причины смерти

На протяжении всего 1923 года газеты отчитывались о состоянии здоровья Ленина, создавая новый миф о вожде, который стойко сражается с недугом: читает газеты, интересуется политикой, охотится. Известно, что Ленин пережил ряд инсультов: первый превратил 52-летнего Ильича в инвалида, третий – убил. В последние месяцы жизни Ленин почти не говорил, не мог читать, а его «охота» выглядела как прогулки в инвалидном кресле. Практически сразу после смерти тело Ленина вскрыли, чтобы определить причину смерти. После тщательного изучения мозга установили — кровоизлияние. Трудящимся объявили: «дорогой вождь умер потому, что не щадил своих сил и не знал отдыха в работе». В дни траура пресса всячески подчеркивала жертвенность Ленина, «великого страдальца». Это было еще одной составляющей мифа: Ленин, действительно, много работал, но он был и достаточно внимателен к себе и своему здоровью, не курил, и, как говорится, не злоупотреблял. Практически сразу после смерти Ленина появилась версия, что вождя отравили по приказу Сталина, тем более, что не были сделаны анализы, которые позволили бы обнаружить в организме следы яда. Предполагали, что другой причиной смерти мог стать сифилис – препараты в то время были примитивными, а порой, и опасными, а венерические болезни в ряде случаев, действительно, могут провоцировать инсульт, но симптомы вождя, а также посмертное вскрытие опровергли эти домыслы.

Детальный отчет

В первом публичном бюллетене, который был обнародован сразу после вскрытия, содержалось только краткое изложение причин смерти. Но уже 25 января появились «официальные результаты вскрытия» с многочисленными подробностями. Кроме детального описания мозга, были приведены результаты исследования кожи, вплоть до указания каждого шрама и повреждения, описывалось сердце и указывался его точный размер, состояние желудка, почек и остальных органов. Британский журналист, руководитель московского отделения Нью-Йорк Таймс Уолтер Дюранти удивлялся, что на русских подобная детализация не произвела удручающего впечатления, напротив, «умерший вождь являлся объектом такого пристального интереса, что публика желала знать о нем все». Однако есть сведения, что у беспартийной московской интеллигенции отчет вызвал «потрясенное недоумение» и в нем увидели характерный для большевиков сугубо материалистический подход к природе человеке. У такой детальной анатомии и акцентах, смещенных на неизбежность смерти, могла быть и другая причина – врачи, «не сумевшие» спасти пациента, просто-напросто пытались себя обезопасить.

Товарищи из провинции

Впервые бальзамирование было выполнено 22 января, почти сразу после вскрытия, которое провела группа врачей под руководством доктора Абрикосова. Сначала тело предполагали сохранить до похорон, затем «переиграли», проведя новую процедуру, действие которой было рассчитано уже на сорок дней. Идея бальзамирования была высказана впервые еще в 1923 году, но документов, в которых бы уточнялось, как было принято решение, не обнаружено. Превратить захоронение Ленина в главную святыню – стремление вполне понятное: стране нужна была «новая религия» и «нетленные мощи нового святого». Интересно, что Горькой сравнил Ленина с Христом, который «взял на себя тяжелую ношу по спасению России». Подобные параллели просматривались в газетных статьях и высказываниях многих авторитетных людей того времени.

Возможно, когда Сталин высказал пожелание похоронить Ленина «по-русски», он имел в виду как раз православный церковный обычай выставлять мощи святого на публичное обозрение, что может быть объяснимо — Сталин учился в духовной семинарии и, возможно, эта идея не была для него случайной. Троцкий раздраженно возражал: партии революционного марксизма не пристало идти подобной дорогой, «заменять мощи Сергея Радонежского и Серафима Саровского мощами Владимира Ильича». Сталин же ссылался на загадочных товарищей из провинции, которые выступили против кремации, противоречащей русскому пониманию: «Некоторые товарищи полагают, что современная наука имеет возможность с помощью бальзамирования надолго сохранить тело усопшего». Кто были эти «товарищи из провинции» — так и осталось загадкой. 25 января в «Рабочей Москве» были опубликованы три письма «представителей народа» под заголовком «Тело Ленина надо сохранить!» Летом 1924 года, несмотря на протесты Крупской и ближайших родственников Ленина, в прессе было опубликовано сообщение о решении «не предавать тело Владимира Ильича земле, а поместить его в Мавзолее и продлить доступ желающим».

Живее всех живых!

Еще после покушения на Ленина в 1918 году возник дуализм его образа: смертного человека и бессмертного вождя. Скорбь по скончавшемуся Ильичу должна была смениться воодушевленной борьбой, во главе которой по-пре

жнему стоит бессмертный Ленин. Газеты писали: «Ленин умер. Но Ленин жив в миллионах сердец… И даже самой физической смертью своей отдает Ленин свой последний приказ: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Траурные шествия, воющие сирены и пятиминутные остановки работы – все эти действия во время похорон Ленина стали важными звеньями создания его культа. Проститься с Лениным приехали миллионы трудящихся со всей России. В 35-градусный мороз люди грелись у костров, ожидая своей очереди, а затем в полной тишине, изредка нарушаемой несдержанными рыданиями, проходили мимо гроба. Их объединяло одно: скорбь и горячая вера в обещанное светлое будущее. В состоянии этого затянувшегося прощания страна пребывает вот уже 90 лет. Закончится ли оно и чьей «победой» — это пока главная тайна похорон Ильича.

Те, кому довелось жить в СССР к 1970-м годам относятся по-разному. Кто-то называет это время «расцветом брежневской эпохи», а кто-то периодом застоя. На фотографиях из личного архива Юрия Туева запечатлено именно то время. Рассматриваешь эти фото, и кажется, что с того времени прошла вечность.

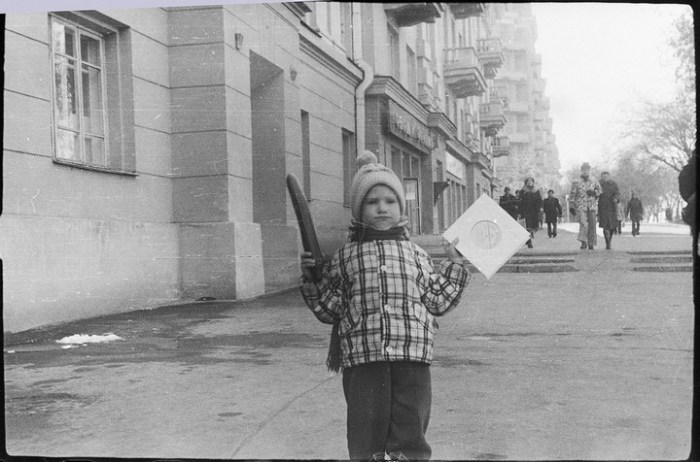

1. «Важное событие»

Праздничные демонстрации были важным и довольно позитивным событием в жизни трудящихся.

2. «Советская мода»

Большинство женщин на этой фотографии одеты практически в одинаковые пальто.

3. «Каждому по шапке»

Часто по головному убору можно было определить социальный статус советских граждан.

4. «Цех №7»

Чтобы все знали, что 7-й цех – самый лучший!

5. «Золотая улыбка»

Чем больше золотых зубов, тем шире улыбка и солиднее человек!

6. «Детские радости»

Новая пластинка со сказками станет развлечением на много вечеров.

7. «Модники»

Брюки клеш, кожаный пиджак и кепка из каракуля.

8. «Проверка на работе»

Присутствие контролирующего лица на объекте добавляло усердия подчиненным.

9. «Передача эстафеты»

Спортивные соревнования нередко устраивались прямо на улицах города.

10. «Во дворе»

Дружеские гуляния семьями были обычным делом.

11. «Усталость после работы»

Такую картину можно было часто наблюдать на субботниках.

12. «Весенний субботник»

Но сначала все же следовало усердно поработать.

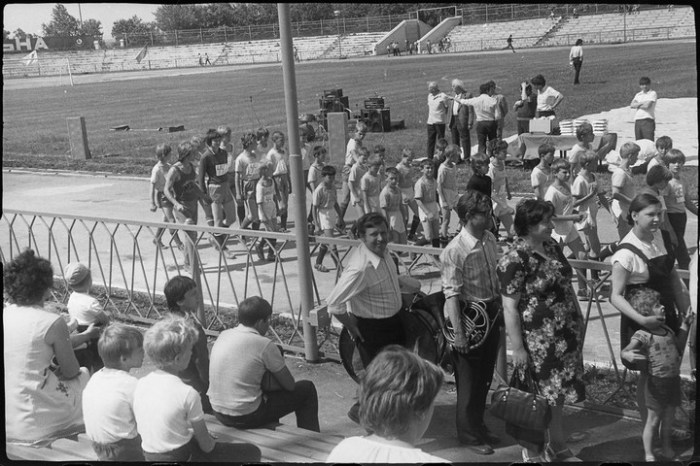

13. «Участник соревнований»

Последние приготовления перед спортивным событием.

14. «Прогулка по городу»

Молодые женщины с детьми на фоне Дома быта – обязательного элемента каждого города.

15. «Молодые спортсмены»

Юные участники спортивных соревнований и болельщики, большинство из которых, конечно же, — любящие и гордые родители.

16. «Хрусталь на стекле»

Чем больше хорошего хрусталя в серванте, тем богаче и солиднее считалась советская семья.

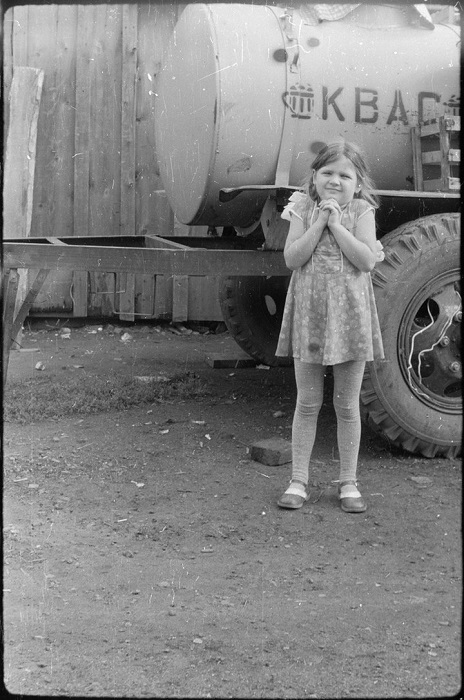

17. «Тот самый квас…»

Появление желтых бочек с квасом на улицах означало приближение лета.

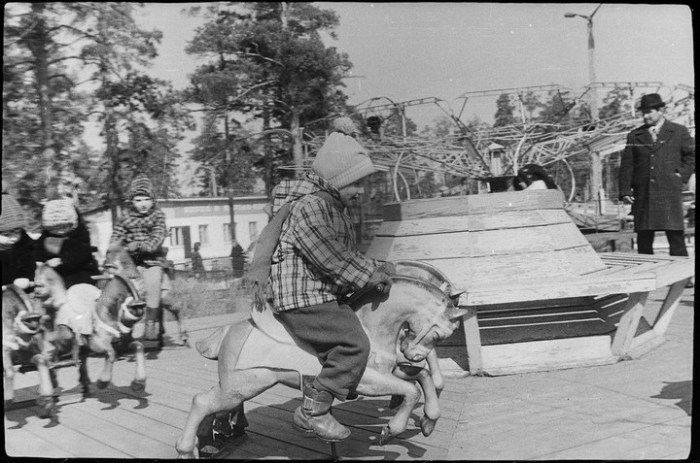

18. «Эх, прокачу!»

Карусель со скачущими лошадками – популярный советский детский аттракцион.

19. «Жаркое лето»

… и вкуснейшее мороженое «Пломбир» в вафельном стаканчике.

20. «У фонтана»

Семейный снимок во время летней прогулки.

21. «Знаменательный день»

Проводы в армию в Советском Союзе своим размахом уступали разве что свадьбе.

22. «Прощание у автобуса»

Служить в армии было почетным делом, поэтому «косили» только единицы.

23. «Последний привет из окошка»

«Вы только ждите…»

источник

Культура английского чаепития: История возникновения традиции «five o’clock» и ее особенности

Одна из самых известных традиций, ассоциирующихся с Англией – это чаепитие «five o’clock». Чай в этой стране – традиционно популярный и изысканный напиток, а культура чаепития весьма самобытна и неповторима. И она не уступает по сложности восточным церемониям.

Так каковы особенности чайных традиций англичан?

Елизавета II за чашечкой чая «five o’clock»

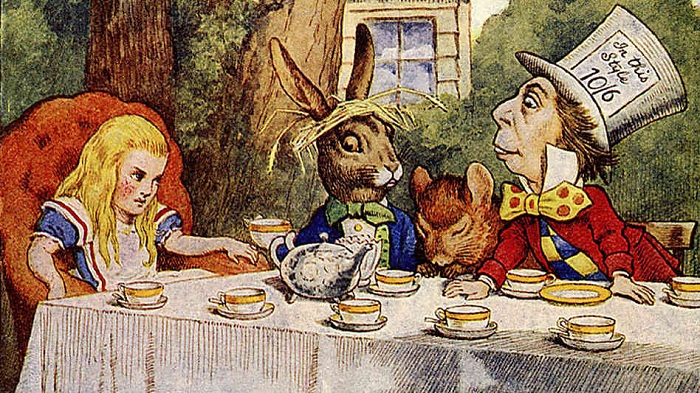

Любовь англичан к чаепитиям находит свое отражение и в произведениях английских писателей, и в кинофильмах, которые тем самым способствуют популяризации этой традиции. Льюис Кэрролл сделал безумное чаепитие одной из главных сцен своей знаменитой «Алисы в стране чудес». На примере жителей Зазеркалья он показал, насколько незыблема в Британии традиция «five o’clock теа». Его герои, начав чаепитие, как и положено, в пять часов, никак не могут его закончить, поскольку обидевшееся на них время остановило стрелки часов. А раз часы показывают «пять», надо пить чай. Возможно, что это безумное чаепитие еще и не закончилось, кто знает…

Чаепитие в «Алисе в Стране чудес» Льюиса Кэрролла. Иллюстрация Дж. Тенниела к первому изданию сказки, 1865 год

За чашечкой ароматного чая распутывают сложнейшие клубки преступлений и знаменитые детективы Шерлок Холмс и мисс Марпл.

Шерлок Холмс (Василий Ливанов)

Шерлок Холмс (Бенедикт Камбербэтч)

Мисс Марпл

История зарождения чайной традиции в Англии

Английская школа. Чаепитие

Впервые этот популярный напиток попал в Англию в середине 17 столетия, точнее в 1664 году. По одной из версий, несколько фунтов его засушенных листочков было преподнесено в качестве подарка королю Чарльзу II, по тем временам это был очень дорогой подарок, поскольку за ввоз чая платили огромные пошлины.

Портрет Екатерины Брагансской работы сэра Питера Лели, 1665 год

Вкус и аромат напитка первой оценила супруга короля Катерина Брагансская, она-то, сделав чай официальным напитком во дворце, и завела обычай пить его каждый день из фарфоровых чашечек. Ее слуги, опасаясь, что эти чашки, очень тонкие и хрупкие, могут лопнуть, стали сначала наливать на дно молоко, и только потом — горячий чай. С тех пор и появилась эта английская традиция — пить чай с молоком.

Чай в 17 веке Kilburne George Goodwin Taking Tea

Что такое «five o’clock tea»

Наиболее значительным событием в истории английского чаепития стала всем известная традиция «five o’clock», зародившаяся в 1840-х годах. А появилась она благодаря Анне Рассел, герцогине Бедфорд.

Анна Рассел, герцогиня Бедфорд в 1820 году

В то время было принято подавать обед вечером, между 8 и 9 часами. Как-то раз, гуляя в саду и очень сильно проголодавшись, Анна попросила приготовить для нее чай, хлеб с маслом, печенье и кексы, и, таким образом, слегка перекусила. В следующий раз на подобное чаепитие Анна пригласила своих подруг, и они очень хорошо провели время. Так и возник этот ритуал – чаепитие «five o’clock», очень быстро прижившийся среди аристократов и среднего класса.

Альфред Оливер. Чаепитие в саду

Маттиас Робинсон середина- или конец 19 века. «Сплетни за чашкой чая».

Для того, чтобы можно было выпить чай вне дома, появились «чайные комнаты».

Популярными были подобные церемонии и в особых «чайных садах», с музыкой и танцами.

Начиная с 1880 года эта новая зародившаяся традиция «five o’clock» переросла в настоящую светскую церемонию со своим отточенным этикетом и очень красиво оформленную – чайные столики с белыми накрахмаленными скатертями, дорогие и изысканные фарфоровые сервизы, серебряные приборы, вазы с цветами.

Леди в элегантных нарядах, джентльмены в костюмах с бабочками… Чай для таких церемоний использовался самого лучшего качества и нескольких сортов. Готовый заваренный чай разливали гостям по чашкам прямо за столом.

К чаепитию подавали, как правило, разнообразные сэндвичи – с курицей, огурцом, сыром, ветчиной, копченым лососем, листьями салата. А также сладкая выпечка, взбитые сливки, джемы на многоярусных этажерках.

Подобная церемония обязательно сопровождалась долгой и приятной непринужденной беседой, возможно, и сплетнями, куда же без них…

Также можно было отправиться на чайную церемонию в один из модных лондонских гранд отелей, например, в Ritz или Brown’s.

В 1910- годах, когда в Европу пришла мода на аргентинское танго, в отелях его тоже стали танцевать во время чаепитий (‘tango teas’), а также обучать желающих.

Источник

Экстрасенс Джуна Давиташвили стала известной гораздо раньше Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского. Еще до Перестройки о ней ходили легенды, в частности, о том, что она лечила самого генсека Леонида Брежнева. Было ли это правдой?

«Наличие способностей»

Если верить тому, что она сама о себе рассказывала, Евгения Ювашевна Давиташвили (таково имя Джуны по паспорту) родилась в 1949 году в селе Урмия на Кубани. Предки ее по отцу и по матери были ассирийцами.

В книге «Слушаю свои руки» Джуна вспоминает: «Отец лежал разбитый радикулитом, и мама взяла меня за руки и поставила голыми ножками ему на спину. Моим пяткам вдруг стало так горячо, что я испугалась. А когда почувствовала, что мне уже не горячо стоять на спине отца, он весело сказал, что теперь все в порядке».

Окончив восемь классов школы, Джуна поехала в Ростов — учиться на киномеханика. После окончания кинотехникума ее направили по распределению на работу в Тбилиси. Но судьба сложилась так, что ей пришлось работать сначала официанткой в кафе, затем барменшей. А вскоре Джуна вышла замуж за молодого офицера Виктора Давиташвили.

Первой ее тбилисской пациенткой стала соседская девочка, страдавшая эпилепсией. У коллеги по работе Джуна сняла печеночные колики. Потом избавила знакомую своей подруги от уродующего ее лицо красного пятна, по непонятной причине появившегося на щеке девушки…

Решив, что для успешной помощи больным людям ей необходимо получить хотя бы минимум медицинских знаний, Джуна поступила в народный университет медицины, устроилась на работу медсестрой в железнодорожную больницу, потом работала спортивной массажисткой… Полученные навыки помогли разработать собственный метод лечебного воздействия – так называемого бесконтактного массажа.

С мужем они расстались. Джуна осталась вдвоем с маленьким сыном Вахтангом – Вахо. Правда, у нее всегда было много друзей. Они и посоветовали обратиться за признанием к «большим людям».

Первым из них стал профессор В.Н. Пушкин, известный психолог и исследователь парапсихологических феноменов. Проведя ряд экспериментов с Джуной, ученый составил следующее заключение (дело было в 1978 году):

«Исследование показало наличие у Давиташвили способностей, которые могут быть охарактеризованы как психоэнергетические. Эти способности проявляются в диагностировании состояния внутренних органов и систем организма, а также в восстановлении регуляции нарушенных функций. Особенно отчетливо эти способности обнаруживаются в процессе лечения различных заболеваний».

Джуна и Брежнев

Самый распространенный миф о Джуне гласит, что она лечила самого Леонида Ильича Брежнева и что именно ей удалось на несколько лет продлить его жизнь.

Говорили, что Джуну в 1980 году привезли в Москву специально, чтобы лечить дряхлеющего генсека. Есть еще версия. Якобы пригласил ее в столицу тогдашний руководитель Госплана Николай Байбаков – лечить его больную жену. По совпадению, жена Байбакова лежала в одной больнице с Аркадием Райкиным, поправлявшимся после инфаркта. Джуна быстро поставила артиста на ноги при помощи бесконтактного массажа. Как-то она пожаловалась сатирику, что ей не дают исцелять людей, называют шарлатанкой. Тогда Райкин лично обратился к Брежневу.

Что было дальше? Автор книги «Джуна» журналист Лев Колодный, лично знакомый с целительницей, вспоминает: «Она посещала дома высокопоставленных лиц в СССР… Ездил с ней на Смоленскую площадь, там ее встречали у служебного входа Министерства внешней торговли СССР и сопровождали в кабинет заместителя министра Юрия Брежнева, сына Леонида Ильича. Принимал Джуну министр МВД Николай Щелоков. На улицу Горького она отправлялась в многоэтажный дом, где жил Александров-Агентов, помощник по международным вопросам генерального секретаря ЦК КПСС».

По свидетельству того же Колодного, в 1990 году вице-президент АН СССР Евгений Велихов рассказал, что было спущено распоряжение сверху, от самого генсека – изучать феномен Джуны. Директор Института радиотехники и электроники АН СССР академик Юрий Гуляев подтверждает эту версию: «Вызывает меня и Велихова Гурий Иванович Марчук. Он в то время был председателем Комитета по науке и технике и зампредом Совета министров СССР. Говорит нам, что у него состоялся разговор с Брежневым. Тот попросил разобраться с Джуной. Лечит она генсека или калечит?»

Колодный считает, что Брежнев по крайней мере встречался с Джуной. Но встречи эти держались в строгой тайне. Имеются лишь неофициальные свидетельства, например, того же Байбакова: «Вот кого Джуна лечила, так это Брежнева. Леонид Ильич как-то попросил меня, чтобы я ее привел к нему».

Звезда и смерть

В 1990 году Джуна организовала в Москве Международную академию альтернативных наук. Она была награждена Знаком изобретателя СССР за разработку новой технологии лечения гипертонии и вегетососудистой дистонии, так называемого «стимулятора Джуны».

Со временем она открыла в себе и другие таланты. Писала стихи и прозу, сочиняла музыку, рисовала прекрасные картины на духовно-космические темы.

Но ничто в этой жизни не дается просто так. Личная жизнь целительницы сложилась не слишком счастливо, она потеряла единственного сына, после кончины которого так и не смогла оправиться.

Джуна жила в арбатском особняке, который еще при советской власти был ей предоставлен в долгосрочную аренду, каждый день принимала там больных. Плата за прием покрывала только расходы на аренду, а кое с кого Джуна вообще не брала ни копейки. Зато в большинстве случаев от лечения действительно был результат. Об этом можно спросить пациентов знаменитой целительницы, с одним из которых лично знакома автор этой статьи.

Джуна умерла 8 июня 2015 года. Она была по нынешним меркам еще совсем не старой – очевидно, просто исчерпала свои жизненные силы, работая на износ, отдавая свою энергию людям, нуждавшимся в ее помощи.

источник

Винтовка системы Сергея Ивановича Мосина или «трёхлинейка», принятая на вооружение ещё в 1891 году, стала самым массовым стрелковым оружием Великой Отечественной войны. В США это легендарное оружие до сих пор называют не иначе как «русской винтовкой».

Рождение легенды

Почему «трехлинейка»? В русской императорской армии калибр измерялся не в миллиметрах, а в линиях. Линия — это одна десятая дюйма, а три линии и есть 7,62 мм. Было три образца «трехлинеек»: пехотная, драгунская и казачья. Отличались они по длине. Кроме того, у казачьей винтовки не было штыка.

Срединный магазин винтовки рассчитан на 5 патронов. Первое боевое применение «трехлинейки» — это Андижанский бой во время Памирских походов, когда русская пехота практически выкосила из магазинных винтовок атаковавшую кавалерию противника. Тогда была отмечена и пожалуй единственная жалоба на тонкие штыки винтовки, которые ломались при попытке поднять противника на штык в рукопашном бою.

В 1910 году, в связи с переходом на остроконечную пулю, имевшую несколько иные баллистические свойства, было изменено прицельное приспособление и ранние «трехлинейки» остаются в музейных коллекциях большой редкостью.

Русская винтовка

Основное производство в императорской России было сосредоточено на Тульском и Ижевском оружейных заводах, к тому же встречаются винтовки и французского производства Шательро. Сестрорецкий оружейный завод выпускал также и учебные винтовки. С началом Первой мировой войны производился в основном драгунский вариант. Та же тенденция продолжилась и в СССР, где с 1923 года выпускались только «драгунки».

В годы Первой мировой войны был дан заказ американским компаниям «Вестингауз» и «Ремингтон» на выпуск 2 млн «трёхлинеек»

Однако в штатах, ссылаясь на различные причины, этот заказ неоднократно откладывался в исполнении. Сколько винтовок всё же было поставлено в Россию в годы Первой мировой и Гражданской войны и к кому они попали — вопросы очень сложные. Были «трёхлинейки» и у американских интервентов на Севере России в ходе Гражданской войны.

«Русская винтовка», как её называли в США, выпущенная за океаном, отличалась от тульских и ижевских ореховым цевьем вместо березового и отсутствием верхней накладки. Все «трёхлинейки», выпущенные в США, были пехотными образцами.

Красная армия

В Красной Армии был оставлен на вооружении лишь драгунский образец, а сама винтовка прошла в 1930 году незначительную модернизацию. Из-за появления намушника было изменено крепление штыка, а также прицел стал не в шагах, а в метрах. Ствольная коробка вместо гранёной приобрела с 1935 года округлую форму.

Слабым местом винтовки является предохранитель, требующий изрядной физической силы, а постановка на предохранитель в условиях морозов тоже проблематична. Во второй половине 1930-х выпуск винтовки сосредоточился с 1938 года в Ижевске, так как Тульский оружейный завод переключился на производство СВТ.

«Трехлинейка» стала самым массовым советским стрелковым оружием Великой Отечественной войны. Всего с мая 1941 года до конца 1944 года было выпущено более 11 миллионов винтовок и карабинов, созданных на базе винтовки Мосина. Только в 1944 году на смену «трехлинейке» в производстве пришёл карабин образца 1944 года.

Карабины на базе «трёхлинейки»

Карабин образца 1907 года выпускался в небольших количествах и состоял на вооружении пулемётных команд и артиллеристов. Большого распространения это оружие в русской армии не получило. Второй вариант карабина был создан на базе «трехлинейки» уже в советское время, в 1938 году. По сути, та же «трёхлинейка», но на 20 см короче.

Существует мнение, что карабин — это кавалерийское оружие. Но в Красной Армии карабинами образца 1938 года вооружали артиллеристов, сапёров, а в кавалерии он появился лишь в годы Великой Отечественной войны. До 1941 года советская конница была с теми же «трёхлинейками». В годы Великой Отечественной войны выяснилось, что вести огонь на расстояние в 2 километра обычному стрелку необходимости нет — эту роль выполняли станковые пулемёты.Для уличного боя и боя в траншеях «трёхлинейка» (даже в варианте 1891/1930 года) является очень длинной.

Требовалось создать более компактный образец, не прибегая к коренному изменению конструкции. И такой образец был создан — им стал карабин образца 1944 года. Единственным отличием стало наличие откидного игольчатого штыка системы Сёмина. Штык короче, чем у «трёхлинейки», Штыковой бой стал относительной редкостью, и в отражении кавалерийских атак противника также уже не было необходимости. Карабин образца 1944 года выпускался до 1949 года только на Ижевском заводе, пока на смену ему не пришёл СКС-45 и АК-47.

Снайперский вариант «трёхлинейки»

С 1931 года на вооружении Красной армии поступает снайперская винтовка, созданная на базе винтовки Мосина. От штатной она отличалась лучшим качеством ствола, изогнутой рукоятью затвора и наличием оптического прицела. Поэтому снаряжалась винтовка не с помощью обоймы, а по одному патрону.

Первые прицелы закупались в Германии, а затем было налажено производство собственных ПУ и ПЕ. В канун Великой Отечественной войны, когда основной упор делался на производство СВТ-40, выпуск снайперских «трёхлинеек»» значительно снизился, а с 1942 года вновь стал набирать обороты.

Снайперский вариант «трёхлинейки» хорошо себя зарекомендовал в боях начиная с хасанских событий и до Великой Отечественной войны. Хотя отмечены случаи боевого применения винтовки Мосина и в недавних конфликтах. Выпуск оружия продолжался вплоть до 1945 года. В послевоенный период, в связи с отсутствием хорошего снайперского образца, (СВТ-40 была признана неудовлетворительной как снайперское оружие) «трёхлинейку» оставили в качестве временной меры вплоть до создания новой снайперской винтовки. Но временной «трёхлинейка» считалась ещё 18 лет, пока на вооружение не была принята снайперская винтовка Драгунова.