admin

Жители нашей страны старшего поколения наверняка помнят напряженную обстановку 1980-х годов прошлого века, когда американцы объявили о старте программы «Звездных войн» (СОИ).

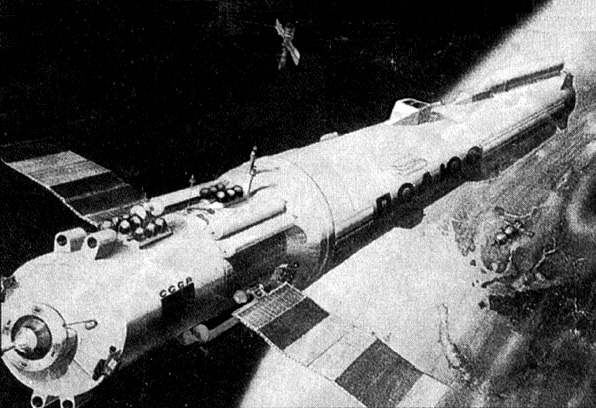

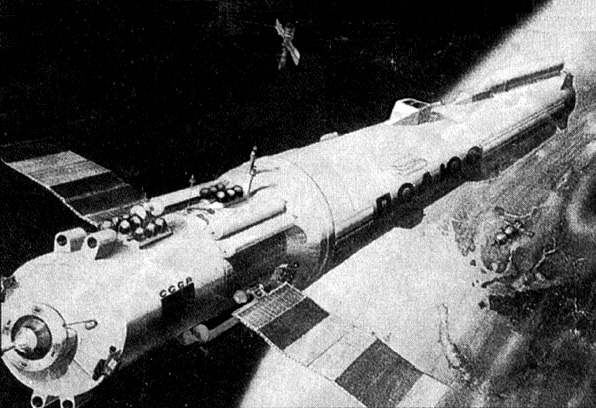

В ее рамках предполагалось вывести на околоземную орбиту спутники, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты. Оставить без ответа этот вызов советское руководство не могло, и в стране началось создание космического истребителя спутников под кодовым наименованием — «Скиф».

Кочевник с лазерным оружием

Несмотря на то, что программа «Звездных войн» США с треском провалилась. Американские спутники даже в ходе испытаний оказались не способны выполнить возложенные на них задачи. Тем не менее, в СССР отнеслись к данной угрозе вполне серьезно. Правительством перед военными специалистами была поставлена государственная задача создания космического аппарата, способного с помощью лазерной установки сбивать американские спутники. Непосредственно решать вопрос по разработке космического истребителя спутников поручили КБ «Салют» в 1981 году. Предполагалось, что аппарат будет весить 95 тонн при длине 40 метров и обладать мощной лазерной пушкой. К сожалению, в 1983 году данные работы по распоряжению Ю.В. Андропова на время были заморожены, но с приходом к власти М.С. Горбачева, продолжились. Тем более, что в это время США возглавил ярый русофоб, сторонник гонки вооружений Рональд Рейган. Первым на орбиту должен был отправиться «Скиф-ДМ», в качестве демонстрационного образца. При этом космический аппарат имел и свое второе «гражданское» название «Полюс». Первоначально руководители космической отрасли хотели запустить «Скиф – ДМ» на «Буране» в июле 1985 года. Однако создать космический челнок к этой дате ученые никак не успевали. Сроки перенесли. Истребитель спутников было решено вывести в космос на космическом аппарате системы «Энергия» 15 мая 1987 года.

Первый блин — комом

Работы по созданию ракеты – носителя велись, что называется днем и ночью. На орбиту планеты истребитель спутников в роли полезной нагрузки должен был подняться на новой сверхтяжелой ракете-носителе 11К25. Данное событие имело настолько высокое значение для обороноспособности страны, что перед стартом на Байконур прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Днем 12 мая Михаилу Сергеевичу показали «Скиф – ДМ», который он высоко оценил. При этом надо отметить, что в космосе истребитель спутников должен был, в числе прочих исследований провести пять военно-прикладных экспериментов. Однако стрельбу по мишеням сорвал … М.С. Горбачев. Во время своего выступления на Байконуре он неожиданно заявил, что недопустимо переносить гонку вооружений в космос. После его слов военные эксперименты отменили. Старт наметили на 15-00. Однако во время подготовки ракеты-носителя возникли технические накладки, из-за чего пуск задержали на восемь часов. Лишь в 20-30 по местному времени начался подъем ракеты носителя со «Скифом-ДМ» в космос. На высоте 110 км, истребитель спутников, отделился от материнского корабля и ушел в свободный полет. К сожалению, произошла накладка в его управлении. Аппарат потерял ориентацию, начал вращаться и, не набрав нужно высоты, по баллистической траектории упал в Тихий океан. Позднее технические специалисты заявили, что раньше времени были включены двигатели «Скифа-ДМ», до погашения его угловой скорости. При этом вся остальная техника космического аппарата работала в штатном режиме. Аппарат было решено доработать. Но, вскоре наступил 1991 год и программу закрыли.

источник

Жители нашей страны старшего поколения наверняка помнят напряженную обстановку 1980-х годов прошлого века, когда американцы объявили о старте программы «Звездных войн» (СОИ).

В ее рамках предполагалось вывести на околоземную орбиту спутники, которые могли бы сбивать советские баллистические ракеты. Оставить без ответа этот вызов советское руководство не могло, и в стране началось создание космического истребителя спутников под кодовым наименованием — «Скиф».

Кочевник с лазерным оружием

Несмотря на то, что программа «Звездных войн» США с треском провалилась. Американские спутники даже в ходе испытаний оказались не способны выполнить возложенные на них задачи. Тем не менее, в СССР отнеслись к данной угрозе вполне серьезно. Правительством перед военными специалистами была поставлена государственная задача создания космического аппарата, способного с помощью лазерной установки сбивать американские спутники. Непосредственно решать вопрос по разработке космического истребителя спутников поручили КБ «Салют» в 1981 году. Предполагалось, что аппарат будет весить 95 тонн при длине 40 метров и обладать мощной лазерной пушкой. К сожалению, в 1983 году данные работы по распоряжению Ю.В. Андропова на время были заморожены, но с приходом к власти М.С. Горбачева, продолжились. Тем более, что в это время США возглавил ярый русофоб, сторонник гонки вооружений Рональд Рейган. Первым на орбиту должен был отправиться «Скиф-ДМ», в качестве демонстрационного образца. При этом космический аппарат имел и свое второе «гражданское» название «Полюс». Первоначально руководители космической отрасли хотели запустить «Скиф – ДМ» на «Буране» в июле 1985 года. Однако создать космический челнок к этой дате ученые никак не успевали. Сроки перенесли. Истребитель спутников было решено вывести в космос на космическом аппарате системы «Энергия» 15 мая 1987 года.

Первый блин — комом

Работы по созданию ракеты – носителя велись, что называется днем и ночью. На орбиту планеты истребитель спутников в роли полезной нагрузки должен был подняться на новой сверхтяжелой ракете-носителе 11К25. Данное событие имело настолько высокое значение для обороноспособности страны, что перед стартом на Байконур прибыл Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев. Днем 12 мая Михаилу Сергеевичу показали «Скиф – ДМ», который он высоко оценил. При этом надо отметить, что в космосе истребитель спутников должен был, в числе прочих исследований провести пять военно-прикладных экспериментов. Однако стрельбу по мишеням сорвал … М.С. Горбачев. Во время своего выступления на Байконуре он неожиданно заявил, что недопустимо переносить гонку вооружений в космос. После его слов военные эксперименты отменили. Старт наметили на 15-00. Однако во время подготовки ракеты-носителя возникли технические накладки, из-за чего пуск задержали на восемь часов. Лишь в 20-30 по местному времени начался подъем ракеты носителя со «Скифом-ДМ» в космос. На высоте 110 км, истребитель спутников, отделился от материнского корабля и ушел в свободный полет. К сожалению, произошла накладка в его управлении. Аппарат потерял ориентацию, начал вращаться и, не набрав нужно высоты, по баллистической траектории упал в Тихий океан. Позднее технические специалисты заявили, что раньше времени были включены двигатели «Скифа-ДМ», до погашения его угловой скорости. При этом вся остальная техника космического аппарата работала в штатном режиме. Аппарат было решено доработать. Но, вскоре наступил 1991 год и программу закрыли.

источник

В 1974 году вышел на экраны фильм «В бой идут одни «старики». Он стал одним из самых кассовых в те годы и одним из самых любимых. Его смотрят и пересматривают до сих пор, наблюдая за судьбами отважных лётчиков. И сегодня мало кто знает, что фильм на экраны мог не попасть, а история любви узбекского летчика и русской девушки — не вымысел. И это далеко не все реальные факты и мистические совпадения, связанные с этим фильмом.

Из истории создания фильма

Леонид Быков./ Фото: back-in-ussr.com

Имя Леонида Быкова в первую очередь ассоциируется с этим фильмом, несмотря на то, что у актера много и других прекрасных ролей. Но этот фильм был для Быкова особенным. Здесь он выступал режиссером, актером и сценаристом. Мечтой молодого Быкова было стать летчиком, но в летное училище его не взяли. Но любовь к небу осталась у него на всю жизнь. И эту мечту он сумел воплотить в жизнь позднее, сняв фильм о летчиках.

Обучение пополнения./ Фото: budvtemi.com

— Завтра, от силы послезавтра, война кончится. Как только узнают о нашем пополнении, разбежится «Люфтваффе» кто куда. Орлы!

— Волки!

Почему в бой идут «старики»? Да потому что бывалые воины старались максимально уберечь новичков, пока они еще не набрались нужного боевого опыта. Чиновники от культуры посчитали сценарий негероическим, неперспективным и вообще неинтересным. Но Быков стал бороться за свой фильм. Его поддержали фронтовики. И фильм все же вышел на экраны!

Прототипы героев

Женский батальон ночных бомбардировщиков./ Фото: budvtemi.com

Немногие знают, что практически все герои фильма имеют своих настоящих прототипов, а почти все эпизоды – реальны. Быков – режиссер удивительно точен в деталях, впрочем, как и положено настоящему мастеру своего дела. Если вы обратили внимание, в сцене, где девушки – летчицы сидят в гостях у летчиков, одна из них держит куклу, одетую в военную форму.

— Товарищ капитан, пока здесь некоторые старались ля-ля-ля, первая эскадрилья обеспечила ремонт вашего крейсера. Достали все необходимое.

— Спасибо.

— Пожалуйста.

— Первая — у нас молодцы. Если «фоккер» или «мессер» завалить — это вторая. А если что-то достать — это первая.

Такая кукла-талисман была у штурмана женского батальона ночных бомбардировщиков, которых фашисты называли «Ночные ведьмы», Гали Докутович. Девушки сами сшили куколке форму, и хозяйка всегда брала ее с собой на боевые задания. 73 боевых вылета было на счету у куклы-талисмана. А однажды Галя забыла талисман в комнате. Из этого боя она не вернулась…

Любовь на войне./ Фото: legendy-kino.ru

Любовь узбекского летчика и русской девушки тоже не выдумана и тоже трагична. Только в отличие от фильма, в реальности девушка не была летчицей, она работала на кухне и погибла при бомбежке. Сцена, где летчики – мужчины с удивлением обнаружили, что у их гостий наград больше, чем у них самих тоже взята из реальной фронтовой жизни.

Куда ж лететь-то в такую погоду?

— Куда ж лететь-то в такую погоду?

— Вперед! На запад! Слушай, Макарыч, в ставке Гитлера ходят упорные слухи, что некоторых советских соколов некоторые несознательные механики перед вылетом крестят.

— В ставке Гитлера все малахольные.

Только прообраз Зои Надежда Попова, Герой Советского Союза, осталась жива и после войны вышла замуж за летчика. Эпизод, где Маэстро попал в плен к своим – тоже абсолютно реальный. Кстати, таких эпизодов, когда своих принимали за вражеских шпионов – масса.

Мистика фильма

Поминки по друзьям./ Фото: back-in-ussr.com

Немногие знают о странном факте, связанном с фильмом – все погибшие в нем остались в живых (информация на момент 30-летия выхода фильма, впоследствии один из главных героев умер), а все уцелевшие – вскоре умерли. Причем уходили они из жизни в той же последовательности, в какой шли в последних кадрах фильма, чтобы рассказать девушкам-летчицам о смерти Ромео. Помните?

— Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу./ Фото: legendy-kino.ru

— От полетов отстранить. Ста грамм не давать. Назначить дежурным. Вечным дежурным по аэродрому… Куз-не-чик!..

Впереди идет Маэстро, за ним механик Макарыч и Кузнечик. Первым ушел маэстро – Леонид Быков. В 1979 году в возрасте всего-то 51 года он попал в аварию. По одной из версий дальнейших событий в это время Макарыч был в больнице, по другой – уже выписался. Ему сказали не сразу, боялись навредить выздоравливающему. Так или иначе, но узнав о смерти друга Макарыч начал пить, а пить ему было категорически нельзя.

Только один дубль./ Фото: legendy-kino.ru

— Командир. Чудес не бывает. Уже тридцать минут прошло, как у него кончилось горючее… Может, займемся пополнением? Ребят надо распределить по эскадрильям…

— Живых к живым… всегда распределить успеем…

Трагическая гибель Быкова настолько потрясла фронтовика, что спровоцировала ухудшение его состояния, сердечный приступ и смерть. А было ему на тот момент не так уж и много – 59 лет. Кстати, сцена, где Маэстро и Макарыч сидят на могиле летчиц, не имеет дублей. Вся сцена – чистая импровизация Макарыча.

Повторить для пересъемки он ее не смог – у актера прямо на съемках этой сцены случился сердечный приступ. Вернувшись из больницы, актер сказал, что не сможет сыграть еще раз – слишком тяжело. Сцена вошла в окончательный вариант без дублей. Следующим из безвременно ушедших героев стал Кузнечик – Сергей Иванов. В 2000 году он умер от инфаркта. Было актеру всего 48 лет…

Жизнь героев фильма после съемок

Сергей Подгорный./ Фото: budvtemi.com

Не всем повезло в карьере. Актеры продолжали сниматься, но, к примеру, у Сергея Подгорного, знаменитого Смуглянки, таких звездных ролей больше в карьере не было. Актер чувствовал себя невостребованным и начал пить. В 2011 его не стало.

Евгения Симонова стала известной и популярной актрисой, удачно дебютировав у Быкова. И вот у Ромео из Ташкента, любимца публики Рустама Сагдуллаева тоже сложились и карьера, и личная жизнь. Актер счастливо женат, имеет двоих детей, а теперь еще и внуков. Создал собственную киностудию и мечтает снимать российско- узбекские фильмы.

— Что, не нравлюсь? Что вы на меня так смотрите? — Ты у меня пятый./ Фото: m.likeness.ru

Наверняка никто не догадывается, что будущий кумир зрителей страшно стеснялся самого себя, увидев пробы с Симоновой. Этот харизматичный актер посчитал себя чуть ли не чудовищем рядом с красавицей! А ведь впоследствии эта роль стала его визитной карточкой. Он был сверхпопулярным и по всему Союзу, и в родном Узбекистане.

Далеко не все знали его настоящее имя, настолько образ Ромео затмил все остальное. Однажды режиссер из Москвы хотел пригласить его к себе сниматься, попросив, чтобы Ромео Сагдуллаев прислал свои фотографии. Только однажды Сагдуллаев снялся в роли негодяя, но зрители были так возмущены, что он зарекся когда-либо играть подобное.

— Война — это все преходяще. А музыка вечна!

Источник:

Время правления первого русского царя до сих пор не получило однозначной оценки. Одни ученые считают этот период самым жестоким в истории Руси, другие склонны считать его значимым этапом в формировании величия страны. Но все сходятся в том, что опричнина –наиболее противоречивое явление того времени. До сих пор не удалось ответить на главный вопрос: что это? Жестокая необходимость или злое детище больного разума.

Истоки опричнины

«Опричники» (Казнь Ивана Федорова-Челяднина). Художник Николай Неврев.

О причинах возникновения опричнины имеются два противоположных мнения. Первое говорит о том, что в результате тяжелых личных переживаний и потерь русский царь стал болезненно мнительным. Он во всем видел заговоры, стал подозрительным, а дальше им овладело безудержное желание мстить своим обидчикам. Отсюда и появилась идея создания карательных отрядов, самоотверженно преданных только ему.

Но существует и другая точка зрения. Если обратиться к фактам, то легко обнаружить, что подозрительность царя родилась не на пустом месте. Заговоры и попытки умалить власть Ивана IV были не редки. Часто в них принимали участие те, кому самодержец особенно доверял.

Опричник Ивана Грозного. / Фото: omvesti.ru

Так, например, когда правителя Руси постигла тяжелая болезнь, от которой он чуть не погиб, соратники открыто отказались присягать его сыну и начали готовить на престол Владимира Старицкого. Еще один яркий пример – князь А.М. Курбский. Ближайший приверженец Ивана IV, который в самый разгар Ливонской войны сбежал на сторону неприятеля.

Он не только выдал все стратегический тайны противнику, но и на протяжении многих лет распространял самые грязные и неправдоподобные слухи о русском царе. И этим людям Грозный должен был доверять в дальнейшем? Поэтому второе мнение историков базируется на том, что в сложившихся условиях внешнего и внутреннего политического давления, для сохранения единства страны было необходимо закрепить свои права на самодержавную власть.

Отречение от престола

Собачья голова — отличительный знак опричника./ Фото: poetpushkin.ru

Как бы то ни было, в январе 1565 года из Александровской слободы Иван IV отрекается от престола. И пишет 2 послания: первое было адресовано боярам и духовенству с обвинением в измене; второе – народу, в котором царь говорит людям, что зла на них не держит. Через несколько дней в слободу была направлена делегация с целью вернуть самодержца. Но Грозный выдвинул свои условия, одним из которых было создание особых земель, опричнины, на которых его власть будет абсолютной.

Зарождение новой империи

Опричник Ивана Грозного. / Фото: zenin.ru

Все остальные земли получали название земщина и оставались под управлением боярской думы. Об опричнине ходит множество страшных легенд, наводящих ужас на не погруженного в тему любителя истории. Но давайте взглянем на некоторые из них со стороны фактов. Миф первый. Представление об опричниках. По сложившемуся мнению, это мрачные воины, одетые во все черное, словно монахи. К их седлам привязана собачья голова, а к шеям лошадей – метла.

Символика отражает основную цель опричного войска – вынюхивать и выметать измену. Но стоит отметить, что на самом деле это были вовсе не карательные отряды. В число опричников входили самые проверенные, неглупые люди. Их отличительной чертой была преданность государю, а целью – помощь Ивану IV освободиться от отжившей свой век системы управления и принципов взаимоотношений, тянувшихся еще со времен княжеских междоусобиц. Миф второй.

Опричники на картине Михаила Авилова./ Фото: diletant.media

Период опричнины принято называть временем жесточайших репрессий. В результате проводимой политики были жестоко казнены видные политические деятели, во результате расправы над жителями Новгорода было убито около 10 тысяч человек, а карательные набеги опричников наводили ужас на все население. Но давайте посмотрим на факты. Откуда мы знаем имена большинства казненных членов высшего сословия? Многие имена известны благодаря синодальным записям Грозного.

Царь был глубоко верующим человеком и лично молился за убиенных.А что творилось в это время в Европе? В Англии проходил процесс огораживания земель, в результате которого людей сгоняли с земель, а потом тысячами казнили за бродяжничество. Во Франции шли кровопролитные религиозные войны. Одна Варфоломеевская ночь унесла жизни более 30 тыс. людей. Конечно, это не оправдывает излишнюю жестокость на Руси, но каждое время нужно судить по своим законам.

Результаты и значение опричнины

Царь Иван Васильевич Грозный. Фрагмент картины Виктора Васнецов.

Опричнина прекратила свое существование в 1572 году по решению самого Ивана Грозного. Оценка этого исторического события вряд ли даст точный ответ, было ли оно необходимым этапом в становлении русского самодержавия. Скорее всего, это была опасная смесь из желания централизовать страну, подавить инакомыслие, укрепить царскую власть и личной мести, обид, злости.

БОНУС

В застенках Александровской слободы.

Источник:

Снимки, которые удивили своей необычностью.

Каждый год в мире происходит множество интересных событий, а фотографии с них частенько попадают на страницы всемирно известных СМИ или, по крайней мере, на страницы личных аккаунтов в социальных сетях. И порой эти фотографии действительно впечатляют! В этом обзоре самые интересные снимки, которые были сделаны в разных уголках планеты. На них и правда нужно взглянуть.

1. Велосипедная прогулка

Подводный парк в Пуле. Автор фотографии: Антонио Брон.

2. Коронация дикого козла

Коронованный козел из Киллорглина, Ирландия. Автор фотографии: Клод Килкойн.

3. Жизнь под водой

Рио-де-Жанейро, Бразилия. Инструктор по дайвингу в костюме русалки. Автор фотографии: Пилар Оливарес.

4. Конкурс Red Bull Flugtag Russia 2017, Москва

Самодельный летательный аппарат. Автор фотографии: Максим Шеметов.

5. Лось — альбинос

Редкий белый лось в Гуннарскоге, Швеция, 31 июля 2017 года. Автор фотографии: Томи Педерсон.

6. Субботняя помывка на ферме в Китае

Обитатели китайской свинофермы увлекаются водными процедурами. Автор фотографии: Хуанг Деминг.

7. Танцевальная драма

Артисты Эдди Лэдд и Гвин Эмбертон в постановке драмы «Кейтлин». Автор фотографии: Мэри Тернер.

8. Светящаяся молния

Представление на фестивале «Визуалия» в городе Пула, Хорватия. Автор фотографии: Антонио Брон.

9. Памятник — перформанс

Копия бронзовой конной статуи короля Эдуарда VII в арт-проекте в Торонто. Автор фотографии: Крис Хельгрен.

10. Гигантская паутина

Зачарованный лес на берегах реки Сорек. Автор фотографии: Ронен Звулун.

11. Зоопарк «Роев Ручей» в Красноярске

Прогулка по зоопарку с ручной лисой. Автор фотографии: Илья Наймушин.

12. Огненное шоу

Человек в костюме Крампуса во время представления. Автор фотографии: Борут Зивулович.

13. Противоречивый кадр

Калифорнийские монашки Кристин Миюзен и Индия Делгадо. Автор фотографии: Люси Николсон.

14. Танец в маске

Участник фестиваля Burning Man в Неваде. Автор фотографии: Джим Уркхарт.

15. Фестиваль La Tomatina

Испанский праздник Томатина город Буньол. Автор фотографии: Хейно Калис.

16. Массовая церемония бракосочетания

Праздник тысяч белых платьев. Автор фотографии: Ким Хун-Джи.

17. Беркуты VS дроны

Орёл во время учений на французской военно-воздушной базе. Автор фотографии: Регис Дювиньяу.

18. Йога с козами

Козочка, во время занятия йогой на ферме в Ноттингеме. Автор фотографии: Брайан Снайдер.

19. Конные соревнования в Хельсинки

Девочка на игрушечной лошадки преодолевает препятствия. Автор фотографии: LEHTIKUVA.

20.«Колодец смерти»

Страшный аттракцион для мотоциклистов в Непале. Автор фотографии: Навеш Читракар.

Источник:

Тигр Типу — деревянная механическая игрушка в натуральную величину.

Типу Султан вошел в историю Индии, как национальный герой, хотя многие историки склонны указывать на его нечеловеческую жестокость в расправе с противниками. В союзе с французами Типу воевал против Ост-Индской компании, чтобы не дать возможность британцам вести торговлю в Индии. На личном гербе Типу был изображен тигр как символ непримиримой борьбы, кроме того, специально для Типу была изготовлена деревянная игрушка – тигр, готовый на смерть загрызть британского солдата…

Султан Типу — жестокий правитель, который всю жизнь ненавидел британцев.

Деревянную игрушку обнаружили 4 мая 1799 года, когда британцам наконец удалось захватить княжество Майсур. Английские солдаты грабили сокровища султана Типу, и вдруг в музыкальной комнате его дворца обнаружили эту игрушку. И тигр, и солдат выполнены в натуральную величину, животное с остервенением вгрызается в шею несчастного, издавая при этом угрожающий рев. Специальный механизм приводит в движение руку солдата, кажется, что он отчаянно сопротивляется. Сбоку механической игрушки – примитивный орган на 18 нот.

Тигр Типу расправляется с британским солдатом.

Тигр Типу стал воплощением ненависти, которую султан с детства испытывал к британцам. Враждовать с ними начал еще отец Типу – Хайдер Али, поклявшись, что они его кровные враги. В 1792 году британцы отвоевали у Типу половину княжества Майсур, тогда-то он и распорядился построить такую зловещую машину, которая стала визуализацией его ненависти.

Орган на механической игрушке.

Султан Типу постоянно окружал себя изображениями тигров: он нанес изображение этого сильного животного на свой герб, украсил трон, оружие и доспехи. Тигров можно было увидеть на расписных стенах и на военной форме. Несколько живых тигров содержались во дворце. Чтобы выразить агрессию к врагу, Типу часто нажимал клавиши на боку механического тигра, но вместо музыки слышал душераздирающие крики жертвы.

Тигр Типу — свидетельство ненависти к англичанам.

Британцы изъяли игрушку, назвав ее очередным подтверждением варварской жестокости индийского султана. Деревянный тигр демонстрировался всем желающим в читальном зале библиотеки Ост-Индской компании. Посетители с интересом нажимали клавиши, пока однажды не сломали ручку.

В 1880 году тигр был перемещен в музей Виктории и Альберта в Лондоне. Экспонат был одним из самых востребованных среди посетителей. Несчастье случилось в годы Второй мировой войны: крыша музея была повреждена снарядом, на игрушку рухнул потолок, и тигр разбился на множество частей. После войны скульптурную композицию собрали, но она уже не работала. До сегодняшнего дня экспонат остается свидетельством индийской агрессии по отношению к Великобритании.

Источник:

NASA Armstrong Flight Research Center / YouTube

NASA провело очередные испытания складываемых в полете законцовок, которые, как ожидается, позволят увеличить подъемную силы крыла и управляемость самолетом при малой скорости полета. По итогам одного из испытаний агентство видеозапись работы складываемого крыла во время полета. Испытания проводились в Летно-исследовательском центре Армстронга в Калифорнии.

Складное крыло, угол установки закрылков которого можно было бы менять во время полета, само по себе не является новой разработкой. Тем не менее серийно такая конструкция не применяется пока ни на одном военном или гражданском самолете.

В 1960-х годах в США проводились испытания прототипа стратегического бомбардировщика XB-70 Valkyrie. Этот сверхзвуковой самолет получил складное крыло, концы которого в полете опускались вниз на угол в 65 градусов. Опущенные вниз концы позволяли удержать под планером самолета сверхзвуковую ударную волну, тем самым увеличивая давление под крылом за счет скачков уплотнения.

В результате, по данным американских исследований 1960-х годов, такое конструкторское решение позволяло увеличить аэродинамическое качество самолета на 30 процентов. Кроме того, в полете на крейсерской скорости опущенные вниз концы крыла Valkyrie служили дополнительными килями. Программу XB-70 закрыли в конце 1960-х годов.

Разработка нового крыла ведется в рамках проекта SAW (Spanwise Adaptive Wing, адаптивное по размаху крыло). Предполагается, что на пассажирском самолете при посадке законцовки будут опускаться вниз под прямым углом к плоскости крыла, а при взлете — устанавливаться в одну плоскость с крылом. При полете на крейсерской скорости законцовки будут подняты под углом к крылу, чтобы образовать винглеты.

При посадке отклоненные книзу законцовки крыла будут также выполнять роль стабилизаторов и рулей направления. По оценке NASA, это, в свою очередь, позволит существенно уменьшить размеры киля. Большой киль полезен для стабилизации и управления при малой скорости полета или при отказе двигателей, однако на крейсерской скорости создает дополнительное сопротивление и увеличивает расход топлива.

Испытания складываемого в полете крыла проводятся на беспилотном летательном аппарате PTERA, имеющем крыло длиной 4,5 метра, из которых совокупная длина складываемых участков составляет 0,8 метра. Подвижные элементы в полете могут отклоняться вверх и вниз на 75 градусов. За отклонение закрылков отвечают металлические элементы, сделанные из сплава с эффектом памяти.

В начале октября прошлого года сообщалось, что американский авиастроительный концерн Boeing совместно с NASA начал подготовку к испытаниям складного в полете крыла на опытовом истребителе F/A-18 Hornet.

Василий Сычёв

01. Любое сходство между вами и человеком является чисто случайным!

02. Вы всегда так глупы, или сегодня особый случай?

03. Как аутсайдер, что вы думаете о человеческой расе?

04. Я хотел бы вам ударить в зубы, но почему я должен улучшать ваш внешний вид?

05. По крайней мере, есть одна положительная вещь, в вашем теле. Оно не такое страшное, как ваше лицо!

06. Мозг еще не все. А в вашем случае он ничего!

07. Осторожнее, не позволяйте мозгу влезть вам в голову!

08. Вы мне нравитесь. Говорят, у меня отвратительный вкус, но я вас люблю.

09. Ваши родители когда-нибудь попросили вас, убежать из дома?

10. Если бы я меня было такое лицо, как у вас. Я бы подал в суд на своих родителей!

11. Не огорчайтесь. У многих людей тоже нет таланта!

12. Не обижайтесь, но у вас, что, работа распространять невежество?

13. Продолжайте говорить, когда-нибудь вам все-таки удастся сказать что-нибудь умное!

14. Вы все еще любите природу, несмотря на то, что она сделала с вами?

15. Я так не думаю, может у вас растяжение мозга!

16. Стипендиаты как вы не растут на деревьях, они там колеблются.

17. Он имеет механический ум. Это плохо для него, он часто забывает поворачиваться к ветру спиной.

18. Его разум как стальная ловушка, которая всегда захлопывается при попытке найти ответ!

19. Вы человек земли, плохо, что не самая лучшая ее часть.

20. Он задумался – это что-то новенькое.

21. Когда, наконец стемнеет, вы наверняка будете выглядеть лучше!

22. Да вы просто чудо комик. Если смешно, это чудо!

23. В книге «Кто есть кто» вас следует искать как Что Это?

24. Вы являетесь живым доказательством того, что человек может жить без мозгов!

25. Он настолько короткий, что когда идет дождь, он всегда узнает об этом последним.

26. Да вы просто шаблон для построения идиота.

27. Почему ты здесь? Я думал, что зоопарк закрывается на ночь!

28. Как ты сюда попал? Неужели кто-то оставил клетку открытой?

29. Не пытайтесь ничего найти у себя в голове, она же пустая.

30. Я думаю, вы бы не хотели, чувствовать себя так, как вы выглядите!

31. Привет! Я человек! Что вы?

32. Я не могу говорить с вами прямо сейчас, скажите мне, где вы будете находиться через лет 10?

33. Я не хочу, чтобы вы подставляли другую щеку, это просто уродливо.

34. Я не знаю, кто вы, но лучше бы вас не было, я уверен, все согласятся со мной.

35. Я не знаю, что делает вас глупым, но это действительно работает.

36. Я могу выгнать из вас обезьяну, но это будет очень дорого для вас стоить!

37. Я не могу вспомнить ваше имя и, пожалуйста, не помогайте мне в этом!

38. Мне даже не нравятся те люди, которых вы пытаетесь копировать.

39. Я знаю, вы родились глупым, но почему у вас рецидив?

40. Я знаю, что вы сделали сами себя. Это хорошо, что вы признаете свою вину!

41. Я знаю, вы не так глупы, как выглядите. Такое невозможно!

42. Я видел людей, как ты, но тогда я должен был заплатить за билет!

43. Почему ты такая дура сегодня? Хотя я думаю это типично для тебя.

источник

Россия — крупнейшее в мире государство. Она почти в два раза больше, чем Китай или Канада. Интересно проследить, каким образом Россия стала такой огромной.

Колонизация или освоение?

В последнее время разгорелась серьезная полемика вокруг расширения границ России на протяжении всей ее многовековой истории. Была ли эта экспансия колониальной или носила характер освоения земель? Если верно первое, то само расположение России, протянувшейся почти через весь Евразийский континент, создавало трудности с определением, где заканчивается метрополия и начинается колония.

Условно колониями можно было назвать российские владения на Аляске и в Калифорнии, однако там отсутствовала типичная черта колониальной политики — порабощение коренных народов.

Директор Института российской истории РАН Юрий Петров отмечает, что «расширение территории российского государства и присоединение других народов» нельзя считать колонизацией, так как этому процессу сопутствовало «слияние элит, несвойственное для классических колониальных режимов».

Противоположную позицию по этому вопросу занимает западная историография. В частности, в резолюции Конгресса США «О порабощенных нациях» среди прочих территорий и государств, «порабощенных» и «лишенных национальной независимости» Россией значатся Украина, Белоруссия, Поволжье, Казакия и даже Северная Корея.

Историк Константин Миньяр-Белоручев, отнюдь не идеализируя «имперскую политику» России (кавказские войны, покорение Средней Азии, сталинские депортации) обращает внимание на гораздо более комфортные условия для национального выживания и развития в присоединенных землях, в отличие от коренного населения США.

Три уровня владений

В силу геополитических особенностей, в которых оказалось Древнерусское государство, создались особые условия для освоения евразийского пространства. Заселенные запад, юг и суровый север оставляли для Руси широкие перспективы лишь на востоке. Впрочем, как показала история, экспансия России имела успех по всем направлениям.

Миньяр-Белоручев предложил использовать иерархический подход к выделению уровней владений Российской империи. По мнению историка, таких уровней три: первый, ядро государства – европейская часть России, Украина и Белоруссия; второй – слабозаселенные («ничейные») Сибирь и Дальний Восток; третий – традиционные общества Северного Кавказа, Закавказья и Средней Азии, а также принадлежащие к «европейскому дому» Прибалтика, Польша и Финляндия.

Безопасность границ

Американский политолог Джордж Фридман процесс расширения России связывает с ее незащищенностью, при которой она могла рассчитывать только на свой негостеприимный климат и суровые природные условия. Разнонаправленность внешней угрозы создала прецедент для выстраивания завоевательной политики государства. «Русская история представляет из себя хронику агонии выживания от одной агрессии к другой», – отмечает политолог.

Фридман выделяет три фазы вынужденной экспансии России.

Первая фаза, начавшаяся при Иване III, представляла собой создание «буферных» зон на западе и востоке, которые бы препятствовали внешним угрозам.

Вторая фаза вступила в силу при Иване Грозном и была более агрессивной и рискованной. Закрепившись на северных отрогах Кавказа, Россия защитила себя от стран Малой Азии.

Третья фаза началась с периода правления Петра I и относилась к западному маршруту, по которому теперь вторгался враг. Усилив свои фланги на Балтийском и Черном морях Россия, по мнению Фридмана, могла чувствовать себя в большей безопасности.

Становление государства

Историки единодушны в том, что толчок к расширению границ России, прежде всего, следует связать с зарождением государственности в период княжения Ивана III, преодолевшего время сложных русско-ордынских взаимоотношений и соперничества удельных княжеств.

Консолидация центральной власти Москвой и «собирание земель» создали условия для выхода государства на важные торговые пути, а вместе с ним и возможность развивать свою внешнюю политику.

С восшествием на престол Ивана Грозного процесс присоединения земель вступил в свою активную фазу и был связан с укреплением государства и желанием обезопасить, в первую очередь, свои восточные рубежи. Одно за другим в состав Русского царства входят наследники Золотой Орды – Казанское, Астраханское и Сибирское ханства. Это создает надежные форпосты и возможность продвигаться дальше на восток.

Выход к морю

Оторванность от морских путей и, как следствие, отсутствие широких возможностей развивать военный и торговый флот стали одной из важнейших причин стремления России выйти к незамерзающим портам Балтийского и Черного моря, а также тихоокеанского побережья Дальнего Востока.

Такая политика наметилась еще при Иване Грозном, но полностью реализоваться ей было суждено лишь в царствование Екатерины II.

Успешности выхода к морским портам, по мнению американского историка Ричарда Пайпса, во многом поспособствовала густая и удобная сеть речных путей, по которым, даже пользуясь примитивными судами, можно было без особых проблем добраться от Балтики до Каспия.

Эхо «Смутного времени»

Исследователь Виталий Аверьянов проводит интересную параллель: активизация экспансии со стороны России возникала после окончания «смутных времен». Так, по мнению исследователя, было после Смуты 1598 – 1613 годов, так происходило и после тяжелейшего периода крушения империи в начале XX века.

С другой стороны, Аверьянов в усилении экспансии видит и некий реванш за потери Россией части своих территорий. Исследователь отмечает, что бурное освоение Сибири в XVII веке последовало за потерей ряда западных земель, в частности Смоленска, и выхода к Финскому заливу. Экспедиции Реброва, Пояркова, Дежнева и Хабарова с лихвой компенсировали эти потери, открыв для России новые географические и экономические горизонты.

Следующий «беспримерный геополитический реванш», на который обращает внимание Аверьянов, произошел по окончании Второй мировой войны, когда были восстановлены границы Прибалтики, Белоруссии, Украины, Молдавии, а также сделаны дополнительные территориальные приобретения в восточной Европе за счет Финляндии, Пруссии, Польши, Чехословакии, а в Азии – за счет Южного Сахалина, Курил и Тувы.

Интересно отметить, что последние территориальные приобретения Советского Союза, установившие крайние точки государства в западном и восточном направлениях произошли практически одновременно: речь идет о Кенигсберге (Калининграде) и Южном Сахалине с Курильскими островами.

«Имперские аппетиты»

Значительная часть народов и стран, находившихся в составе двух сверхдержав – Российской империи и Советского Союза имеют непростые отношения с нынешней Россией.

Недавно исследователи центра «Евразийский монитор» проанализировали 187 школьных учебников из 11 постсоветских государств, в числе которых были Латвия, Украина, Азербайджан, Грузия, Узбекистан, Казахстан. Вывод исследователей оказался предсказуем: в большинстве школьных учебников бывших союзных республик Россия изображается колониальной империей, безжалостно эксплуатировавшей национальную периферию и угнетавшей жителей.

Наиболее ярко идея колониальной экспансии выражена в историографии среднеазиатских стран. Авторы учебников делают акцент на том, что Россия использовала этот регион как сырьевую базу, откуда вывозился шелк, хлопок, каракуль и многочисленные богатства недр.

Однако обличители «имперских аппетитов» России не учитывают тот факт, что на ¾ экономика союзных республик была дотационной. Как замечал российский востоковед Алексей Васильев, «ни одна метрополия – Англия, Франция, Португалия, Голландия – не оставила в своих колониях такой развитой экономики, как Россия в Средней Азии».

источник