admin

Сегодня нельзя с абсолютной точностью воссоздать облик жителя Киевской Руси. Однако, исходя из описаний хронистов, средневековых изображений и данных антропологических исследований, ученые могут нам показать, как выглядел древний киевлянин.

Откуда родом?

Родословная жителей Киевской Руси тесно связана с народами, издавна проживавшими на этих территориях, либо мигрировавшими через нее. Их было немало: скифы, сарматы, гунны, славяне, хазары, половцы, татары. На протяжении многих столетий народы, сменяя друг друга и перемешиваясь, создавали неповторимый этнический облик этого региона.

Одной из наиболее известных архаичных культур, развивавшихся на землях центральной Украины, археологи называют трипольскую, которую они датируют III–IV тысячелетием до нашей эры. Внешний вид первых жителей будущих киевских земель, с точки зрения антропологов, напоминал внешность жителей Малой Азии: скошенный лоб, орлиный нос, продолговатое, вытянутое лицо. Это так называемый баскоидный тип, преобладавший среди основного населения Европы и Средиземноморья периода неолита.

Именно трипольцев украинские ученые считают этническими предками как жителей Киевской Руси, так и современной Украины. Академик Алексей Соболевский отождествлял трипольцев с пеласгами – предками киммерийцев и скифов. Но все же большинство исследователей предпочитают искать корни средневековых киевлян в более поздних временах, так как доказать их генетическую связь с трипольской культурой практически невозможно.

Авторитетный украинский историк-публицист Иван Лысяк-Рудницкий родоначальниками населения Древней Руси называет антов. Этого же мнения придерживался и Михаил Грушевский, полагая, что украинско-русская культура возникла еще в IV–VI веках и именно анты заложили основу Киевской Руси, а после ее распада – Галицко-Волынской.

Скифы мы

Если о трипольцах известно сравнительно немного, то о скифах наука может рассказать значительно больше. Именно скифов многие ученые, начиная с М. Ломоносова, признают предками украинского и русского этноса. Эта гипотеза, в частности, подтверждается тем, что крупные скифские городища расположены в основном в пределах Украины и России. Любопытно, что обычай встречать гостей хлебом-солью мы переняли именно у скифов.

По словам этнографов, традиционный украинский костюм тоже хранит «воспоминания» о скифских временах: расшитая на плечах и груди одежда, шаровары, остроугольный башлык, из которого намного позже развилась форма казацкой шапки.

Родственные скифам скотоводческие племена сарматов ученые также нередко связывают с этногенезом будущего населения Украины. Так, в казацких летописях встречаются характерные выражения: «наши казацко-сарматские предки», «князь сарматский и гетман всего Запорожского войска».

На сегодняшний день сохранилось большое количество изображений, позволяющих предположить, что скифский расовый тип во многом совпадает с древнерусским. К примеру, позолоченные скифские мужские фигурки имеют такие же прически и бороды, какие носили жители Руси вплоть до XVII столетия. А облик скифов, изображенных на конях по краям гривны, на взгляд российского историка Александра Нечволодова, не отличался от внешнего вида русских крестьян.

Ученые-генетики, исследуя сотни скифских захоронений, пришли к выводу, что антропологический тип скифов был не иранским, как полагали ранее, а индоевропейским. В середине прошлого столетия выдающийся антрополог и скульптор Михаил Герасимов восстановил портрет скифской амазонки, найденной в захоронении близ Мцхета на Северном Кавказе. Это оказалась молодая женщина русского типа с традиционной косой, уложенной на голове высокой короной.

Глазами современников

Довольно наглядно облик жителя Киевской Руси вырисовывается в характеристиках современников во многих летописных источниках. Из них, к примеру, ясно, что обязательным для древнерусского жителя было ношение бороды. Так, в Судной грамоте князя Ярослава Владимировича (первая четверть XI века) прямо говориться: «Аще пострижеть голову или бороду – епископу 12 гривен, а князь казнить».

Утрата бороды в начале XI столетия являлась одним из тягчайших преступлений и каралась смертью. Но, согласно «Русской правде» последней четверти XI века, наказание за повреждение бороды ограничивалось только денежным штрафом: «О бороде. А кто порветь бороду, а въньметь знамение, а вылезуть людие, то 12 гривен продаже».

Если мы посмотрим на изображение князей на монетах раннего киевского периода, то также увидим обязательный мужской атрибут – бороду. Так, на сребренике Владимира Святославича борода хорошо прорисовывается на подбородке.

Рассказывающий о нравах древних руссов, арабский хронист Ибн Хаукаль отмечал, что «Некоторая часть русов бреет свою бороду, другие завивают ее наподобие гривы и красят шафраном». Эта запись относится ко второй половине X века, как и описание князя Святослава Игоревича византийским историком Львом Диаконом:

«Умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с густыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой. Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны её свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерны».

Однако часть исследователей не согласна, что Святослав был безбородый, и советует переводить латинское словосочетание barba rasa, как «с редкой бородой». При этом, согласно историку Сергею Соловьеву, чуб у великого князя мог свисать не с одной, а с двух сторон.

Чаще всего в источниках жители Киевской Руси предстают крепкими и высокорослыми. Арабский путешественник Ибн Фадлан описывал русов в 921-922 годах так: «Я не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом».

Ибн Фадлан неслучайно обратил внимание на высокий рост русов: по антропологическим данным поляне значительно превосходили ростом других восточных славян – кривичей, древлян, радимичей. Именно поляне, по мнению крупного советского антрополога Валерия Алексеева, составляли основу населения Киевской Руси. «Поляне, яже ныне зовомая русь», – читаем мы у древнего летописца.

Более того, Алексеев предполагал, что древние киевляне являются в большей степени предками великороссов, чем малороссов. «Черепа полян более тонкостенные, средних размеров, как у северных великороссов, а черепа современных центральных украинцев массивные, крупные, то есть такие же, как у жителей Карпат, Словакии, Чехии», – пишет ученый.

Смешанный тип

Многие современные историки указывают на антропологическую неоднородность современных украинцев. Такая же картина наблюдалась, с их точки зрения, и в Киевской Руси. Академик РАН Татьяна Алексеева пишет, что Киевский некрополь (захоронения в деревянных гробах, грунтовых могилах и срубных гробницах) дает обширный краниологический материал, который заставляет предполагать смешанный этнический состав населения Древнего Киева.

При этом Алексеева отмечает, что краниологические характеристики древних киевлян и германцев разительно отличаются. По-видимому, норманнов в составе дружины киевского князя было очень мало, коль скоро это не наложило отпечаток на антропологический облик населения города, полагает ученый.

С другой стороны, антропологи во внешности древних киевлян прослеживают отчетливые признаки степных кочевников со слабо выраженными монголоидными чертами. Об этом свидетельствуют могильники в Зливках и Каневке. Сельское население Киевской Руси, по словам ученых, антропологически было близко городскому, но более однородно по своим физиологическим свойствам.

Многие историки склонны считать, что бритая голова и вислые усы князя Святослава, а также его шаровары – в большей степени тюркские атрибуты, чем славянские или норманнские.

В смешении различных антропологических особенностей также повинна и киевская дипломатия, сопровождавшаяся династическими браками, как с европейцами, так и с кочевниками. История знает о половецких женах русских князей Святополка Изяславича и Всеволода Владимировича. Неслучайно монголоидные черты просматриваются на некоторых антропологических реконструкциях киевских князей.

Возьмем, к примеру, реконструкцию облика Андрея Боголюбского – сына Юрия Долгорукого и его второй жены, дочери половецкого хана Аепы. Юрий хоть и не был киевлянином, однако его портрет позволяет предположить, как выглядели, в том числе и киевские князья, рожденные в династических браках.

Производивший реконструкцию Михаил Герасимов оставил такую характеристику князя: «Общее впечатление от черепа, что он европеоиден с определённым тяготением к северо-славянским или даже нордическим формам, но лицевой скелет, особенно в верхней части (орбиты, нос, скуловые кости), имеет несомненные элементы монголоидности. Этот монголоидный характер лица подчеркивается некоторым нависанием верхнего века, связанным со слабым надбровьем и наличием небольшого эпикантуса. Учитывая конституциональные и этнические особенности данного черепа, я восстановил волосяной покров: волосы на голове даны волнистыми, а борода и усы монголоидного характера, что как нельзя лучше сочетается с общим типом лица Андрея Боголюбского».

Кадр из мультфильма *38 попугаев*

Первая часть цикла из 10 коротких кукольных мультфильмов «38 попугаев» вышла на экраны в 1976 г., на нем выросло не одно поколение детей, и Мартышка, Попугай, Удав и Слоненок до сих пор остаются одними из самых популярных мультипликационных персонажей. Когда у их создателя спрашивали о том, в чем секрет такой популярности, он отвечал, что у всех этих героев есть черты его знакомых. А самым удивительным было то, что один из этих милых персонажей был шаржем на… Ленина!

Кадр из мультфильма *38 попугаев*

Однажды детский писатель Григорий Остер принес на студию «Союзмультфильм» сценарий о приключениях четырех забавных персонажей – Мартышки, Попугая, Удава и Слоненка. Сам он считал, что в каждом ребенке есть что-то от каждого из этих героев, и автор имел все основания так утверждать – ведь сам он был многодетным отцом. Однако на студии за этот сценарий никто из режиссеров не хотел браться.

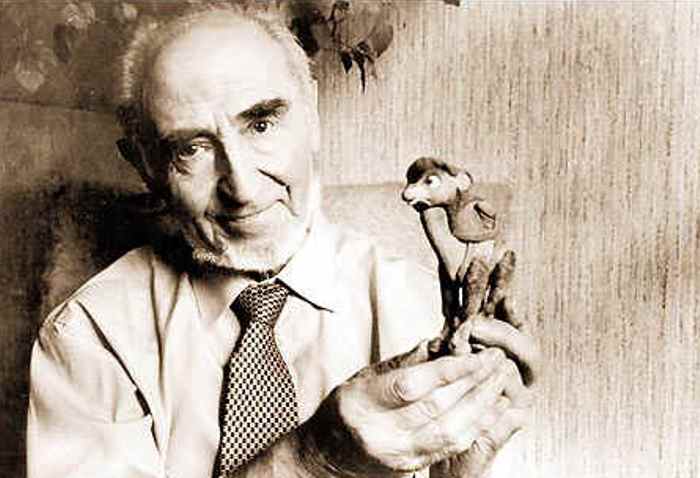

Художник-постановщик Леонид Шварцман

Режиссер Иван Уфимцев признается, что судьбу сценария решила всего пара фраз, на первый взгляд ничем не примечательных: «Прочитал одну фразу: «А куда ты ползёшь?» – спросила Мартышка. «Сюда. Сюда ползу», – проворчал Удав… «Казалось бы, ничего особенного, но она так мне понравилась! Просто обалдеть как! И сделал фильм». Позже многие фразы из этого мультфильма стали крылатыми, например: «Не будем говорить кто, хотя это был Слоненок».

Примерный отличник Слоненок

Над созданием персонажей мультфильма работал художник-постановщик Леонид Шварцман. Слоненок представлялся ему умным, интеллигентным и абсолютно положительным героем-отличником, «первым учеником, который старательно выполняет все задания». С озорной и неунывающей Мартышкой тоже не возникло проблем, а вот с Удавом и Попугаем пришлось повозиться. Художник рассказывал: «Вообще-то я не люблю змей – ни живых, ни рисованных. Поэтому над Удавом бился страшно долго и безуспешно. Удав получался злой и малопривлекательный. Чуть ли не каждый день я ходил в зоопарк и, как бы это мне ни было неприятно, рисовал, рисовал и рисовал с натуры. Я многое понял про змей. Даже этот особенный змеиный прикус – когда нижняя губа заходит на верхнюю. Но образ сложился лишь тогда, когда я забыл про реальность. Вытянул удаву морду, сделал нос, нарисовал веснушки и бровки домиком. А еще – я расцветил его цветочками… Вот тогда и вышел этот персонаж, удав-мыслитель, удав-философ, которого я считаю своей большой удачей».

Кадр из мультфильма *38 попугаев*

Во всех персонажах мультфильма угадывались человеческие черты, но если в Слоненке зрители без труда могли угадать примерного отличника, то вряд ли кому-то из них пришло бы на ум сравнивать Попугая с… Лениным! Конечно, в 1970-х гг. об этих параллелях никто не догадывался – иначе цензура попросту бы не выпустила мультфильм на экраны. Но сходство не было очевидным, и его не заметила ни цензура, ни зрители. И только в 2015 г. художник-постановщик Леонид Шварцман признался в том, что задумал этого персонажа как пародию на вождя мирового пролетариата и умышленно наделил его «ленинскими повадками»: он так же энергичен, так же склонен к демагогии, активно жестикулирует и расхаживает взад-вперед во время беседы, не картавит, но заикается на букве «р», а его расцветка создает иллюзию, будто на нем надета жилетка.

Персонаж, у которого был самый знаменитый прототип

Попугай из мультфильма и его прототип

Однако скандал вокруг Попугая разгорелся вовсе не из-за его сходства с Лениным. Дело в том, что изначально у него был длинный хвост, который очень мешал, когда персонаж передвигался. Мультфильм был кукольным, и это создавало дополнительные трудности мультипликаторам. Поэтому хвост предложили убрать. Леонид Шварцман вспоминал: «Поскольку все переделки требуют денег, разгорелся скандал. И наш директор кукольного объединения, давно ушедший Иосиф Яковлевич Боярский, был просто в истерике, но это пришлось сделать. В результате Попугай получился на ножках и стал очень энергично расхаживать и жестикулировать. Вначале он напомнил нам нашего директора Иосифа Боярского. А потом мы увидели в жестах Попугая … энергичные жесты Ленина. И наши мультипликаторы принялись играть с ним, как с вождем, лидером, трибуном. Отсюда такой цельный образ».

Кадр из мультфильма *38 попугаев*

Кадр из мультфильма *38 попугаев*

Всех персонажей мультфильма озвучивали известные актеры: Мартышку – Надежда Румянцева, Слоненка – Михаил Козаков, Удава – Василий Ливанов, Попугая – Всеволод Ларионов. Правда, в серии «Великое закрытие» Мартышка говорила голосом Раисы Мухаметшиной – Надежда Румянцева на момент озвучивания мультфильма жила за границей с мужем-дипломатом Вилли Хштояном.

Кадр из мультфильма *38 попугаев*

Кадр из мультфильма *38 попугаев*

Мультфильм «38 попугаев» имел такой успех у зрителей, что перерос в сериал, который был удостоен множества наград, среди них были первые премии на международных фестивалях в Хорватии и в Португалии. Впрочем, самым удачным Леонид Шварцман все же называл самый первый мультфильм из этого цикла: «Для меня тот фильм – самый интересный. Остальные серии топчутся за ним. Увы, это участь сериалов. В первый фильм выплескивается все, что накоплено».

Художник-постановщик Леонид Шварцман

В царской России дети, рожденные вне брака, навсегда получали соответствующее клеймо в виде фамилии, которая словно «сообщала» социуму происхождение своего владельца.

И если благородные родители наделяли таких своих отпрысков усеченными фамилиями, все-таки указывающими на происхождение их рода, то неимущие сословия навсегда оставляли на внебрачных, ни в чем не повинных детях печать несчастья, порой даже в виде бранных слов.

Церковь на страже морали

Однако, неприязненное отношение к внебрачным детям на Руси было не всегда. Известно, что князь Владимир «Красное солнышко» был «прижит» князем Святославом Игоревичем от ключницы Малуши. Но это не помешало Владимиру стать Великим князем киевским, оставившим после себя многочисленное потомство как от наложниц, так и рожденное позже в нескольких церковных браках. И все его дети считались княжеского рода.

Но уже в XVI веке отношение к детям, рожденным вне брака, стало меняться и тому немало способствовала Русская православная церковь. Поддерживая брачное сожитие, освященное церковным благословением, духовенство всячески подчеркивало свое несочувствие последствиям внебрачных связей, порой даже отказываясь крестить таких младенцев. Незаконнорожденные юноши признавались церковью запятнанными и не допускались к священническому сану. Такое же отношение было и к незаконнорожденным девушкам, которых молодые батюшки даже не рассматривали в качестве невест.

Под влиянием церковных проповедей и в обществе постепенно поменялось отношение к внебрачному происхождению человека. Вскоре на всей территории Российской империи такие дети оказались «незаконными», даже для своих родителей они зачастую становились чужеродными, а в официальных документах их и вовсе именовали «зазорными».

Армия сирот

Только начиная с XVIII века незаконнорожденных детей в России с каждым годом становилось все больше. Этому немало способствовало создание регулярной армии, куда рекрутов забирали на 25 лет, а ведь это были молодые парни, которые накануне успевали обвенчаться. Их жены свои лучшие годы должны были проводить в одиночестве, ожидая супруга только на побывку. И зачастую, когда солдат уже украшенный сединой, наградами и шрамами впервые оказывался дома, то его встречал незаконный, «зазорный» ребенок, а то и не один. Но это если солдатка жила отдельно, а не в семье мужа. А в этом случае женщина любыми путями стремилась избавиться от ребенка. На рубеже XVIII-XIX веков убийства незаконнорожденных детей среди крестьян, мещан и в большей степени солдаток были повальными, и не потому, что матери ненавидели таких своих отпрысков. Их дальнейшая судьба заранее была настолько плачевной, что родители считали, что им лучше не жить.

Если у «зазорного» ребенка не находилось попечителя, то он не имел права ни на что и не мог даже обучиться какому-нибудь ремеслу. Мальчики считались «казенными» детьми и их в первую очередь отправляли в армию, порой еще до совершеннолетия. Судьба девочек вовсе теряется во мраке.

Позорные фамилии

До XIX века незаконнорожденные дети простолюдинов не получали фамилии, а только клички. Их записывали в официальные документы и в дальнейшем каждому было понятно, кто этот человек.

Наиболее распространенные клички «зазорных» детей, изредка превращенные потомками в фамилии были байстрюк, безбатьковщина, беспуток, выблюнок, выгунок, выпороток, выплыш, выстирок, закрапивник, зауголок, капустник, курвач, курвенок, марыш, замарыш.

Иногда местные священники при крещении приписывали им в метрики свои прозвища и они тоже в дальнейшем становились фамилиями: Иудин, Иов, Христарадин.

Позже, в семьях, где ребенок рос только с родной матерью и чужим ему отцом, его считали чужеродным наполовину. Такие дети не имели настоящего отчества и в метриках записывались обычно как Половинкин, или сын полу Анны, позже это превращалось в Полуанин, Полуварварин, Полунадеждин. Или же в метрике использовали девичью фамилию матери, иногда крестного отца, но опять же эти дети были их «наполовину», и тогда получались Полупьянов, Полоумнов, Полустроев, Полукроев и т.д.

Благородные наполовину

У русских аристократических династий ситуация с незаконнорожденными детьми была более гуманной. Высокородные отпрыски, пусть и не получали все титулы своих родителей, но редко бывали лишены какого-нибудь наследства, их всегда обучали и часто за границей. И все-таки практика отметить «зазорного» ребенка существовала и у дворян. Фамилии таких детей, даже если их родители — члены императорской семьи, образовывались усечением фамилии отца. Например, незаконнорожденные Трубецкие, тоже получавшиеся таковыми лишь наполовину, становились Бецкими. Голицыны — Лицыными, Долгоруковы — Рукиными, Потемкины — Темкиными. Часто образованные дворяне для составления фамилий своих бастардов использовали анаграммы. Например, Шубин — Нибуш, Чарналуский — Луначарский.

Порой князья использовали для фамилий своих незаконных отпрысков географические названия, где располагались их родовые поместья. Так, например, незаконнорожденный сын светлейшего князя Григория Орлова и императрицы Всероссийской Екатерины II носил фамилию Бобринский, поскольку именно в Бобриках у него была земля и усадьба, которую ему подарили родители.

Еще благородные, но незаконные отцы часто выискивали в своих родословных первоначальные, но со временем утерянные династические фамилии и приписывали их своим детям. Так все внебрачные дети императора Александра II от Екатерины Долгоруковой, а затем и их потомки носили фамилию Юрьевские, поскольку Юрьевы — было одно из прозвищ бояр Романовых, от которых вел свой род русский императорский дом.

Только в начале XX века все незаконнорожденные дети стали получать те фамилии, которые им пожелали оставить их родители. И в них уже, зачастую не были зашифрованы обидные прозвища и данные о том, что они — родные лишь наполовину. Однако, предосудительное отношение к таким детям еще долго сохранялось в обществе и полностью исчезло лишь к концу XX века.

источник

По подсчетам отечественных и испанских историков после гражданской войны в Испании в Советском Союзе оказались от 4,2 до 6,4 тысячи испанцев. Большую часть из них составляли «дети войны» – несовершеннолетние испанцы, которых вывозили из страны зачастую без документов.

Каков был их статус

Взрослые испанцы классифицировались как «лица без гражданства» – положение о подобном гражданском статусе действовало в СССР с 1938 года. Всем иностранным гражданам, находившимся в Советском Союзе и не имевшим гражданства, выдавался документ желтого цвета, в просторечии в шутку называемый «шпионским паспортом». Подобное отличие в первую очередь необходимо было для учета политэмигрантов и «черной меткой», осложняющей дальнейшее пребывание в СССР, не считалось.

Испанцам выдавался трехмесячный вид на жительство, дававший им право на трудоустройство (историки полагают, что столь короткий срок был обусловлен надеждой на первых порах, что республиканцы одержат скорую победу над режимом Франко). Впоследствии этот срок постоянно продлевался. Как пишет историк Артем Арутюнов, испанские эмигранты в массе своей не стремились к получению советского гражданства: большинство из них считали свое пребывание в СССР временным.

Как они сражались за СССР

По информации испанского издания El Paris, ссылающегося на местных историков, в Великую Отечественную в РККА воевали порядка 800 испанцев. Согласно данным, которые предоставил московский Испанский центр, 151 испанец погиб и 15 пропали без вести. В общей сложности в бою и от последствий войны погибли более 400 испанцев. В числе испанцев, оказавшихся в СССР из-за гражданской войны в Испании, были 67 моряков и свыше 150 летчиков-курсантов.

Около 80 военнослужащих-испанцев были взяты в плен красноармейцами, а во время Второй мировой войны в плен к нашим войскам попали свыше 200 испанцев, воевавших на стороне Гитлера в составе Голубой дивизии. Порядка 70 военнопленных, а также 250 интернированных лиц в СССР судили за совершение различных преступлений (больше половины последних были испанскими воспитателями, решившимися на кражи из-за голода).

Официально на фронт в Советском Союзе испанцы массово начали призываться с 1942 года, хотя многие их них негласно воевали с первых дней Великой Отечественной. В Москве в 1941 году была сформирована диверсионная Бригада особого назначения (БОН), подчинявшаяся НКВД, в нее входили 119 испанцев и 6 испанок. В группе известного руководителя партизанских соединений И.Г. Старинова действовали 22 испанца. Уже в июле 1941 года на Урале была составлена спецгруппа из более чем десяти испанских летчиков. По подсчетам историков свыше 70 испанских авиаторов воевали на фронтах Великой Отечественной войны (это только офицеры, о которых имеются сведения). Самым известным испанцем-воином ВОВ считается награжденный посмертно Звездой Героя Советского Союза капитан РККА, командир пулеметной роты, сын лидера испанского коммунистического движения Долорес Ибаррури Рубен Ибаррури.

Судьба «испанских детей»

В целом из Испании еще во время гражданской войны эвакуировали свыше 30 тысяч детей в возрасте от 5 до 12 лет из семей республиканцев, как с родителями, так и без них. Порядка 3 тысяч из этого количества оказались в Советском Союзе. Специально для них были организованы 15 детдомов (большая часть под Москвой и Ленинградом, остальные на Украине). В школах создавали отдельные классы для маленьких эмигрантов. Когда началась Великая Отечественная война, «испанские» детские дома эвакуировали в глубокий тыл – в среднеазиатские и северокавказские республики, в Грузию и Поволжье.

Соглашение о возвращении «испанских детей» на родину между правительствами СССР и Испании было подписано только в конце 1950-х. Известно, что в январе 1957 года на родину вернулись свыше 400 испанцев. Однако сотни испанских эмигрантов так и остались в СССР. Точное их количество назвать сложно, но по данным Испанского центра, в 1985 году в Советском Союзе проживали порядка ста ветеранов Великой Отечественной, воевавших с фашистами. Последний из них умер в 2008 году. Семь лет назад, по информации испанского издания El Paris, в России и на Украине проживал 171 испанец из числа «детей войны».

источник

Вячеслав Полунин и Елена Ушакова

Когда Асисяй появлялся на сцене, публика стонала от смеха. А потом наступала звенящая тишина. Каждый понимал: только что перед глазами развернулась трогательная история одинокого человека. Все выступления знаменитых «Лицедеев» были одновременно смешными и глубоко философскими. Казалось, клоун играет сам себя, но на самом деле он уже встретил свою Фудзи, готовую делить с ним смех и слезы, победы и поражения.

Рука об руку

Вячеслав Полунин в молодости. / Фото: www.vk.com

Тоненькая и хрупкая Леночка появилась в театре, когда «Лицедеи» уже отпраздновали свое десятилетие. Ей тут же дали имя Фудзи за внешнюю похожесть на жителей Страны восходящего солнца.

Вячеслав Полунин в это время еще был женат, Галина работала с ним вместе. Со временем брак дал трещину, супруга Вячеслава ушла из театра, позже оформили развод. Теперь рядом с клоуном была Елена. Она постепенно из простой клоунессы превратилась в главного помощника и музу трогательного Асисяя.

«Лицедеи». / Фото: www.kinoword.ru

Они так много работали, что времени на официальную роспись им все время не хватало. Тогда Вячеслав и Елена приняли радикальное решение: пойти в ЗАГС и уговорить сотрудников расписать их в течение получала, без долгих ожиданий.

Они явились в ЗАГС с рюкзаками на плечах и направились сразу к администратору. Поначалу администратор решила: парочка просто шутит. Но смешной мужчина с растрепанными волосами и очаровательная девушка с ним рядом смогли ее растрогать.

Вячеслав Полунин и Елена Ушакова. / Фото: www.kremerphoto.ru

Вячеслав и Елена действительно были очень убедительны, у них просто не было выбора. Если их не распишут прямо сейчас, у них может больше просто не найтись времени на все эти бюрократические церемонии. Администратор в результате сдалась, а Вячеслав и Елена теперь имели официальный статус мужа и жены.

Правда, свадьбу они отпраздновали лишь через 20 лет – только тогда у них появилось время. Во время гастролей на Гавайях Вячеслав собрал всех участников труппы на берегу океана и устроил настоящую свадьбу. Невеста была в белом платье, а жених в первом в жизни костюме. Веселье, как и положено, продолжалось до самого утра.

«Не может человек устать, когда он счастлив»

Мельница — дом Вячеслава Полунина в Париже. / Фото: www.gaiadergi.com

Он всегда живет в соответствии со своей мечтой. При этом мечты меняются в каждом периоде жизни. Когда он решил построить дом для своей семьи, то у него с этим понятием ассоциировались мельница, шапито и корабль. Он построил корабль в Москве, где находится их театральный центр, шапито в Петербурге – там у них квартира, и мельницу в Париже, где размещается настоящая лаборатория идей.

В Париже получился не просто дом, а место, где каждый может стать счастливым. Все комнаты Мельницы тематические. Например, комната Ностальгия украшена старыми фотографиями, а почти все предметы в ней украшены настоящими кружевами, сплетенными Еленой.

Сказочная библиотека. / Фото: www.gaiadergi.com

Туалет – это настоящая комната путешествий, в ней на стенах висят карты и нарисованы чемоданы, а стрелочки указывают на те места, где бывала семья. При входе в комнату путешествий гостя приветствует самый настоящий паровозный гудок.

Для внучки Мии устроена специальная волшебная комната, где есть дверь для взрослых и маленькая дверь, запирающаяся на крохотный ключик – специально для малышки. В этой комнате живут игрушки, привезенные Вячеславом Полуниным из разных городов и стран.

Вячеслав Полунин в кружевной комнате. / Фото: www.vk.com

Приглашая гостей, семья включает их в процесс сотворчества. Если гостя поселили в тематической комнате, то он тут же становится персонажем этого пространства. Ему вручают вспомогательный реквизит и ждут приглашения на чай.

Лишь в первый вечер в удивительном доме гость просто отдыхает, затем включается в дежурства на кухне, по четвергам приглашает к себе всех домочадцев, принимая их в полном соответствии с образом своего персонажа.

Главным своим учителем Вячеслав Полунин считает внучку Мию. / Фото: www.openmonte.com

Даже обеды в этом доме необычные, они цветные. Если сегодня обед зеленый, то вся еда должна быть исключительно зеленого цвета: от компота до основного блюда. Или желтого цвета на следующий день.

Законы существования на Мельнице незыблемы и созданы для того, чтоб было нескучно жить и всегда творить. По глубокому убеждению Вячеслава Полунина, в процессе творчества человек становится счастливым, а от счастья устать невозможно.

Рецепт счастья

Вячеслав Полунин и Елена Ушакова. / Фото: www.broadway.com

Когда семья Полуниных бывает в разных странах, им часто приходится кочевать с квартиры на квартиру. Далеко не все соседи готовы мириться с чудачествами этой семьи. Они могут весь день пускать из окна самолетики, а потом дружно их убирать. В подростковом возрасте сын мог кататься на роликах по крыше, а Борис Гребенщиков петь песни до самого утра в их квартире. Правда, случается так, что после переезда им звонят бывшие соседи и просят вернуться, потому что без них – скучно.

Даже на работу Полунин принимает людей, ориентируясь не только на их профессиональные качества, а еще и по тому, хочется ли ему с этим человеком обниматься.

Вячеслав Полунин и Елена Ушакова. / Фото: www.livejournal.com

Елена Ушакова целиком поддерживает все идеи мужа, с энтузиазмом включается в их реализацию. А еще следит за тем, чтобы муж не терял телефоны, карточки, деньги.

Они стараются во всем сохранить творческое и по-детски непосредственное отношение к жизни. И счастливы тем, что могут жить так, как им самим того хочется.

Источник:

Проблеме расовой чистоты в Третьем рейхе предавалось первостепенно значение. Нацистская идеологическая машина стремилась к тотальному контролю над всеми сферами человеческой жизни своих солдат.

Сверхчеловек по инструкции «сверху»

Вся жизнь солдат вермахта была расписана в инструкциях, имеющих четкую идеологическую основу – солдат-ариец должен был безупречно чистым и ложиться в постель только с женщинами-арийками, чтобы в итоге создать сверхчеловека.

Новая «религия крови»

В 1926 году в четвертом параграфе устава Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСНРП) предписывалось исключение из рядов партии тех членов, которые совершили преступление на половой почве. «Чистоте крови» главные идеологи нацизма придавали первостепенное значение. Стали появляться не только социальные законы, но и новые религиозные течения. Одно из них описал немецкий философ-нацист Альфред Розенберг в своей печально знаменитой книге «Миф 20 века»: с приходом новых солдат стало возможным появление совершенно новой «религии крови», которую может создать новый человек, способный потеснить христианство.

Католички, еврейки, негритянки и цыганки

В одном из первых своих указов нацисты призывали своих сторонников не вступать в связь с женщинами католической религии, поскольку она может составить духовную конкуренцию немецкой женщины, сломить ее гордость. Затем последовали запреты на вступление в отношения с женщинами еврейской национальности. Это же касалось цыганок и негритянок. В своей книге Адольф Гитлер обосновал и запретил своим солдатам вступать в связь с женщинами еврейской национальности, считая, что еврейский дух коммерциализации и обогащения, нездоровый дух может дать в итоге нездоровых детей. Стремление к расовой гигиене – вот основа отношений между солдатами вермахта и женщинами. Впрочем, «верхушка» вермахта, навязывая солдатам свою идеологию, сама была поражена пороками: Адольф Гитлер имел в своем мужском активе совершенно противоестественные связи с женщинами: чего стоит только одна история с самоубийством племянницы фюрера, в которую он был очень сильно влюблен и оказывал всяческие знаки внимания.

Под страхом расстрела

После начала второй мировой войны солдатам вермахта запрещалось под страхом расстрела, вступать в связь с иностранными женщинами: они были рабами, которые были обязаны трудиться на благо Германии. А за связь с рабыней можно было поплатиться жизнью, истинные немцы должны были только общаться с истинными арийками, главное предназначение которых рождение большого количества детей с новой, арийской, чистой кровью. Поэтому солдатам вермахта запрещалось вступать в отношении и с немками, имеющими в своей родовой линии слабоумных, эпилептиков и других лиц с наследственными заболеваниями. Свое арийское происхождение при заключении брака нужно было подтверждать с помощью особой справке о чистоте расы. В 1944 году такие справки отменили, достаточно было на словах подтвердить свое арийское происхождение.

1939 год – волна новых запретов

Когда в 1939 году была захвачена Польша и Чехословакия, вышли приказы запрещающие вступать в интиmныe отношения с местными жителями. Но эти распоряжения особо ретивых солдат не сдерживали: насилие в отношении польских женщин было тогда самым распространенным явлением. Но у некоторых солдат вермахта все же возникали мысли о законном браке. Это противоречило главной нацистской идее о «новой крови». Поэтому заместитель фюрера Мартин Борман в 1940 году подписал секретное указание о запрете на браки с чешскими и польскими женщинами. Причем этот запрет касался не только солдат, но и обычных крестьян-членов НСНРП.

Особое разрешение фюрера

Браки с жительницами Норвегии, Голландии, Дании и Бельгии тоже возбранялись: командиры частей после захвата этих стран получили соответствующие распоряжения и довели их до своих подчиненных. Но в январе 1942 года вышло небольшое послабление: начальник штаба Верховного главнокомандования вооружёнными силами Германии издал секретную директиву о том, что солдаты могут заключить свои браки с гражданками Швеции Норвегии, Голландии, Дании, Финляндии и Бельгию только по особому разрешению самого фюрера.

Запретные проститутки

Впрочем, несмотря на все запреты, даже самые жесткие приказы все равно обходились стороной: немцы все равно вступали в преступные связи с женщинами на захваченных территориях. В конце июля 1940 года вышел приказ, согласно которому в войсках вермахта было разрешено организовывать солдатские бордели на оккупированной территории. Каждая женщина была отнесена к тому или иному рангу: была введена иерархия на проституток. Немецкий офицер имел право заниматься любовью только с элитными проститутками, а обычный солдат не имел права вступать в контакт с офицерской проституткой и имел отношение с женщинами попроще.

Восточный фронт – пора насилия

Официальные браки и любые проявления половой жизни на Восточном фронте подверглись жесточайшему запрету. Он не соблюдался. До сих пор в памяти многих людей сохранились ужасающие сцены насилия над девочками-подростками, их матерями и сестрами, которые совершали немецко-фашисткие войска в ходе захвата новых поселений Советского Союза. Никакие идеологические законы для немецких солдат, имеющих право победителя, не действовали. По разным данным, полевые суды Вермахта приговорили к наказанию более пяти тысяч солдат за запрещенные отношения с русскими женщинами, н ов действительности таких случаев было намного больше, о чем свидетельствуют документы Нюрнбергского процесса, где советские государственные обвинители привели факты чудовищных издевательств.

источник

Сколько внебрачных детей было у Людовика XIV, историки не могут точно подсчитать до сих пор – слишком уж многочисленным было потомством «короля-солнце».

Впрочем, и в русском королевстве не все было так уж благочестиво: Екатерине II молва приписывает 7 отпрысков, Николаю I – 9, а Александру II – 12, но мы предлагаем вспомнить лишь о самых заметных байстрюках.

Иван Мусин-Пушкин

Как известно, государь Алексей Михайлович в двух браках нажил 16 детей, трое из них – Федор III, Иван V и Петр I – царствовали. Однако существует версия, согласно которой потомство «Тишайшего» этим не ограничивалось. Его внебрачным сыном вполне мог быть будущий сподвижник Петра Великого Иван Мусин-Пушкин, – и это предположение впервые озвучено известным собирателем сплетен о представителях царской фамилии князем Долгоруким. Отец Ивана служил при дворе стольником, а значит, и его супруга, мать Ивана, Ирина могла попасть в поле зрения царя, – об их связи при дворе ходили упорные слухи.

Родился Иван в 1661 году, и в это время еще была жива первая жена царя – Мария Ильинична. Мог ли «Тишайший» прижить сына на стороне, когда за 21 год супружества у него родилось 13 законных детей? Неизвестно. Косвенными подтверждениями знатного происхождения Ивана являются факты: Петр называл его «братцем», в 1710 году наградил графским титулом, через год сделал сенатором, а с 1725 года поручил управление Монетным двором. Существует легенда, по которой Петр по время очередного застолья в попытке разобраться, чей же он сын, указал на Ивана со словами: «Вот этот точно знает, что он – сын моего отца». Сам же Петр был неуверен, ведь в его отцы молва записывала многих – от конюха Мишки Доброва до патриарха Иоакима.

Петр Румянцев-Задунайский

Впрочем, и сам Петр не отличался монашеским поведением. Ему приписывались многочисленные внебрачные дети и на родине, и за границей. О том, что с XVIII века его сыном называли Михаила Ломоносова, – слышали многие, в отличие от версии, что в жилах полководца Петра Румянцева-Задунайского также течет петровская кровь. В его классической биографии в качестве места рождения указана Москва, но существует предположение, что будущий герой России появился на свет в селе Строенцы (Приднестровье), где его мать, графиня Мария Румянцева дожидалась мужа из турецкой командировки по приказу Петра. Якобы и назван мальчик Петром в честь знатного отца.

Правда это или нет, но императрица Елизавета Петровна весьма благоволила «сводному брату» — за известие об Абоском мире царица произвела юного капитана сразу в полковники и сделала графом. Походил на предполагаемого родителя юноша и удалью, ведя разгульную жизнь и во время учебы за границей, и в период службы на родине. Его отец, выдающийся дипломат Александр Иванович Румянцев грозился отречься от наследника и писал, что ему придется «уши зашить», чтобы не слышать о его позорных выходках.

Алексей Бобринский

Вопрос об отцовстве детей Екатерины II по-прежнему мучает историков и библиографов. В мемуарах Александра III есть косвенное подтверждение слухам о том, что Павел I был рожден Екатериной от Сергея Салтыкова. Узнав об этом, Александр якобы перекрестился и воскликнул: «Слава богу, мы русские!» Впрочем, опровержений данной версии существует немало, и один из самых весомых аргументов – характерные западноевропейские гены потомков Павла вряд ли могли быть заложены Салтыковым.

Среди прочих детей особенно выделяется Алексей Бобринский, рожденный в Зимнем дворце от графа Орлова. Само таинство рождения держалось в строжайшем секрете, и сразу после появления на свет мальчик был отдан на воспитание гардеробмейстеру императрицы – Василию Шкурину. В 1781 году Екатерина прислала сыну Алексею письмо, в котором указала на «смутные обстоятельства» его появления на свет и причины, по которым была вынуждена скрыть этот факт: «сильнейшие неприятели» и «желание спасти себя и старшего сына». Правда, существует версия, что царица намеренно оболгала себя, желая досадить старшенькому.

А между тем «свободный брат» Павел после воцарения жаловал родню. Он отменил опалу Алексея (мать разрешила ему приехать в Петербург только единожды – после женитьбы), а во время личной встречи отнесся к «брату», по словам очевидцев, с теплотой. Бобринский получил графа с правом передачи потомкам и наследство своего отца – Григория Орлова. Выдающихся успехов во время службы Алексею Григорьевичу добиться не удалось, зато он положил начало известного рода Бобринских, представителями которого стали впоследствии выдающиеся государственные мужи.

Николай Исаков

В разное время молва приписывала Александру I отцовство в отношении 11 детей, среди которых наиболее ярко выделяется фигура генерала и реформатора военного образования Николая Исакова. Официально его родителями значились придворный учитель верховой езды Василий Исаков и воспитанница Екатерининского института Мария Карачарова. Внешнее сходство Николая с императором рождало немало толков, при этом даже Николай I якобы объяснял эту «похожесть» родством. Существует легенда, по которой Николай запретил Исакову ухаживать за своей дочерью Ольгой по причине того, что молодые люди являлись братом и сестрой.

Николай Исаков сделал блестящую карьеру, не всегда без помощи всесильных родственников. С отличием окончил Императорскую военную академию, прошел Кавказскую войну 1846 года, во время Крымской участвовал в защите Севастополя, дослужился до генеральского чина, а в 1863 году осуществил реформу военно-учебных заведений. По желанию императрицы Марии Александровны возглавил «Красный крест», а по личной инициативе много времени уделял благотворительности.

Федор Трепов

Упорные слухи регулярно превращали санкт-петербургского градоначальника Федора Трепова во внебрачного сына великого князя Николая Павловича – будущего императора Николая I. Поводы для сплетен давало загадочное многомиллионное состояние Федора Федоровича – якобы каждый из его девятерых детей получал ежегодно до 15 тысяч дохода. Правда, другим его «отцом» периодически становился германский император Вильгельм I. Но это всё слухи, а вот то, что столичному градоначальнику положили немыслимое по тем временам жалование, – факт. В год он получал более 18 тысяч рублей, в то время как военный министр Милютин довольствовался лишь 15.

Не давала спокойно спать завистникам и успешная карьера Трепова. В частности, он реформировал полицию города за счет привлечения отставных боевых офицеров, личное мнение о большинстве из которых составил еще во время подавления польского восстания 1863-64 гг. Он первым начал бороться с коррупцией в городской полиции. Запрет на «праздничные подношения» не вызывал восторга у горожан, ведь «благодарить» полицейских было делом привычным. Возможно, именно это отчасти и склонило присяжных к оправданию Веры Засулич, стрелявшей в градоначальника Трепова.

Александр Дембовецкий

Дата рождения одного из самых прогрессивных губернаторов Могилева Александра Дембовецкого не указывалась даже в официальных бумагах. О причинах сегодня остается только гадать. Впрочем, именно этим занимались еще современники Александра Станиславовича, судача о его тайном происхождении и высокопоставленных покровителях. Подпитывало домыслы и то, что занять губернаторское кресло в 30-летнем возрасте было невозможно благодаря собственным талантам, к тому же за все время службы Дембовецкий был осыпан «высочайшими благоволениями» своего «родителя» — Александра II.

В пользу версии – еще один факт. В 1839 году во время вояжа по России император заболел и провел в Могилеве полтора месяца, а предположительно в 1840 году родился Саша Дембовецкий. Дату рождения помогает установить Формулярный список из исторического архива Санкт-Петербурга – в записи от 1893 года стоит упоминание о 53-летнем Александре Дембовецком.

Император лично напутствовал вновь избранного губернатора, поручая ему сделать «всё возможное для восстановления расстроенных дел в Могилевской губернии». И внебрачный сын постарался всеми силами оправдать доверие: уже в первый год руководства он вывел Могилевщину из кризиса, а затем превратил губернию в одну из самых прогрессивных в империи.

Лев Гумилев

Не пощадила жажда сенсации и Николая II, которому приписано отцовство единственного сына Ахматовой. Эту версию высказали известные петербургские исследователи биографии «поэта-рыцаря» Владимир и Наталья Евсевьевы. Первый их довод – современники отмечали «царственное поведение» Ахматовой, хотя сама она всегда говорила, что воспитывалась в «мещанской» семье – якобы она переняла манеру держаться от своего венценосного любовника.

Огромная ставка в доказательной базе родства Льва Гумилева и царя делается на творчество самой Ахматовой. Вспомнить хотя бы «сероглазого короля» – именно «серые лучистые глаза» отмечали многие дипломаты, встречавшиеся с Николаем. Евсевьевы вспомнили и о малоизвестном стихотворении «Смятение» со строками: «А взгляды – как лучи. Я только вздрогнула: этот/Может меня приручить» и «И загадочных, древних ликов/На меня поглядели очи…» По мнению исследователей, мало кто, кроме царя, мог обладать «загадочным древним ликом».

Далее – первые сборники с «беспомощными», по собственному признанию автора, стихами были приняты критикой (кто бы стал распекать женщину с таким покровителем?), но не супругом – Николаем Гумилевым, который полтора года отказывался их печатать в «Цехе поэтов». Евсевьевы утверждают, что «Вечер» и «Четки» имели успех во многом благодаря тому, что вышли в самый разгар отношений Ахматовой и царя, в то время как сборник «Белая стая» 1917 года не был замечен, как и две последующие книги.

Если связь с Блоком Анна Андреевна категорически опровергала, то слухи об отношениях с царем – никогда. При этом известно, что супружеская жизнь Ахматовой и Гумилева не сложилась, и Ахматова писала, что после рождения сына супруги с молчаливого согласия дали друг другу абсолютную свободу.

Где же могли встретиться Николай и Ахматова? И на этот вопрос у Евсевьевых есть ответ: из окон своего дома поэтесса могла видеть прогуливающегося по Александровскому парку царя, а так как резиденция была открыта для публики, Анна Андреевна вполне могла подойти к нему и заговорить.

Косвенное подтверждение отцовства Николая найдено и у Эммы Герштейн – известного литературоведа, жившего в одно время с поэтессой. В «Записках об Анне Ахматовой» она писала, что та ненавидела своего «Сероглазого короля», потому что «ее сын был от Короля, а не от мужа». Что послужило причиной подобного высказывания неизвестно, но беспочвенные высказывания вряд ли мог себе позволить исследователь с таким авторитетом. При этом не представлено ни одного исторического документа, подтверждающего царственное происхождение Льва Гумилева.

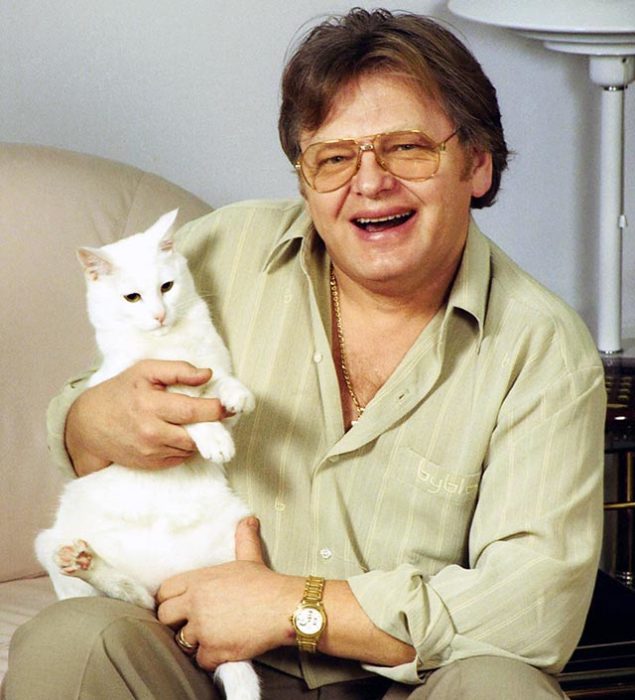

Популярность Юрия Антонова в советское время была на таком уровне, что превзойти его не удавалось никому.

Со стороны казалось, что Юрий Антонов нстоящий баловень судьбы: он официально зарабатывал около 15 тысяч в месяц при средней зарплате по стране едва превышающей 100 рублей. Он старательно избегает ответов на вопросы о своей личной жизни, резко обрывает журналистов, пытающихся узнать, почему певец, трижды состоявший в браке и имеющий двоих детей, предпочитает жить в окружении своих домашних питомцев.

Голубоглазый и русоволосый красавец Юрий Антонов всегда пользовался популярностью у девушек, даже в то время, когда его имя еще не было известно. Каждая из трех его жен сделала свой вклад в копилку одиночества композитора.

Первая жена Анастасия

Юрий Антонов в молодости. / Фото: www.ensembles.ru

В 23 года Юрий Антонов переезжает из Минска в Ленинград для работы в популярном ВИА «Поющие гитары». Вскоре после переезда он знакомится с девушкой. Она была еврейкой по национальности и мечтала лишь о том, как уедет в Америку жить.

Юрий влюбился и вполне разделил ее стремления. Они поженились и стали готовить документы на выезд. Они окрылены своей любовь и стоят планы на будущую жизнь за океаном. На удивление, разрешение на выезд Юрию Антонову и его супруге дали достаточно быстро. Все было уже готово, куплены билеты на самолет, но в последний момент композитор засомневался.

Юрий Антонов. / Фото: www.blatata.com

Что-то мешало ему просто так покинуть свою страну. Да и родители уговаривали сына остаться. В результате Анастасия улетела в Америку одна.

Ирина Безладнова

Ирина Безладнова. / Фото: www.biozvezd.ru

Грустил в одиночестве исполнитель совсем недолго. Вскоре он познакомился с ленинградской поэтессой Ириной Безладновой. Белокурая красавица с огромными глазами увлекла Антонова. Они не были женаты, но девушка сыграла в жизни композитора очень важную роль.

Правда, денег на красивые ухаживания в то время у певца не было, но они много гуляли вместе, иногда заходя в недорогие кафе. При этом Юрий Антонов всегда напевал или насвистывал какие-то мелодии. Они просто лились из него. Одна из них заинтересовала поэтессу, она решилась спросить, что это за музыка. Оказалось, что это напев, только что родившийся в его голове. Ирина предложила написать под него стихи.

Ирина Безладнова сегодня. / Фото: www.obl1.ru

Она сидела над текстом всю ночь, а на следующий день принесла Антонову два куплета песни «Для меня нет тебя прекрасней». В первоначальном тексте Юрий изменил лишь одно слово, а позже, в поезде, третий куплет дописал Михаил Беляков. Именно эта песня и стала первым хитом Юрия Антонова.

Их роман как-то быстро закончился, девушка вышла замуж, уехала с супругом за границу. О своих взаимоотношениях с Ириной композитор, кажется, и не вспоминает.

Юрий Антонов. / Фото: www.etsphoto.ru

Он очень быстро стал популярен, каждая написанная ним песня становилась хитом. Его официальные гонорары приносили ему очень хороший доход. На его сберегательную книжку ежемесячно приходили авторские отчисления в размере от 13 до 15 тысяч рублей. Юрий Антонов чуть позже стал первым советским миллионером от шоу-бизнеса.

Вторая жена Мирослава Бобанович

Юрий Антонов. / Фото: www.catsafety.ru

В 1980 году Юрий Антонов снова влюбился, в юную югославку Мирославу Бобанович. Их познакомил общий друг во время краткосрочного пребывания Миры в Советском Союзе. Она жила в Загребе и завоевала сердце успешного к тому моменту композитора буквально с первого взгляда.

В этот раз он твердо решил уехать вместе с невестой из страны. Его уговаривали отказаться от брака с иностранкой, вызывали к высшему руководству, но Юрий был неумолим.

Юрий Антонов. / Фото: www.kremlinpalace.org

По дороге в посольство в машину с женихом и невестой врезался грузовик. Но упорству звезды можно только позавидовать. После полученных травм, со множеством переломов, на костылях, он отправился в ЗАГС. Невеста получила множественные ушибы, но влюбленные расписались, всем травмам назло. И уехали в Югославию.

Их медовый месяц продлился все лето, а после Юрий Антонов заскучал. И уехал назад в СССР. Еще несколько лет он прилетал в Югославию к своей Мирославе. Но она отказывалась переезжать в Союз. Совместная жизнь на расстоянии была лишь иллюзией семьи, Юрий и Мирослава развелись.

Третья жена Анна и дети

Юрий Антонов с дочерью Людмилой. / Фото: www.liza.ua

О третьей супруге певца неизвестно ничего, кроме того, что она живет в Париже. Антонов категорически отказывается говорить о ней и об их совместной дочери Людмиле, проживающей с матерью.

Точно так же композитор не отвечает на вопросы о своем внебрачном сыне Михаиле. Он просто прерывает журналистов, пытающихся развить тему его взаимоотношений с детьми.

Кошки, рыбки, собачки

Юрий Антонов. / Фото: www.killtime.su

В огромном доме, построенном композитором под Москвой, вместе с Юрием Антоновым живет его сестра Жанна и племянник Юрий.

И еще множество животных, для которых созданы просто идеальные условия. Кошки, собаки, рыбки, птицы, — им всем находится место в его поместье и в его сердце. Юрий Михайлович считает, что кошки очень похожи своим поведением на женщин. Они тоже все время трутся и просят: «Дай!»

Юрий Антонов. / Фото: www.catsafety.ru

В нижней части дома оборудована шикарная студия, с самыми лучшими инструментами. Но ту, с кем он мог бы быть близок, как в песне «Двадцать лет спустя», Юрий Антонов так и не встретил. Он знает: на свете есть настоящая любовь, но ему не посчастливилось с ней встретиться.

Источник:

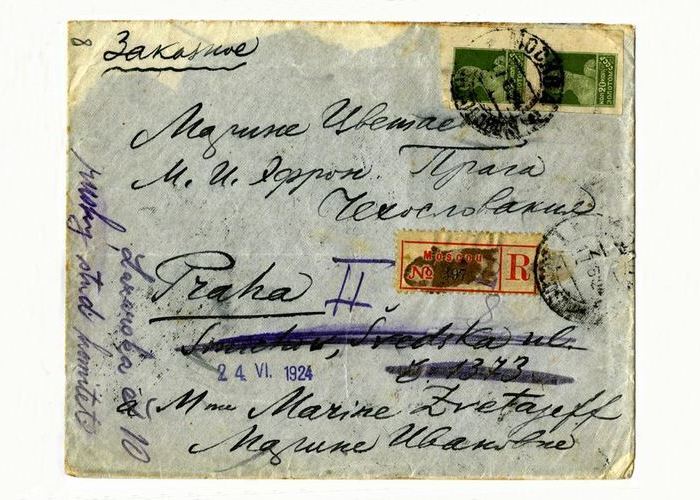

Отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это одна из самых трагичных страниц русской поэзии. А переписка двух великих поэтов – это намного больше, чем письма двух увлеченных друг другом людей. В юности их судьбы шли как будто параллельно, и во время редких пересечений не трогали молодых поэтов.

Родственные души

Марина Цветаева

У них было много общего. И Марина, и Борис были москвичами и почти одногодками. Их отцы были профессорами, а матери – талантливыми пианистками, причем, обе – ученицами Антона Рубинштейна. И Цветаева, и Пастернак вспоминаЛИ первые случайные встречи как нечто мимолетное и не значительное. Первый шаг к общению сделал Пастернак в 1922 году, который, прочитав «Версты» Цветаевой, пришел в восторг.

Он написал ей об этом в Прагу, где она в тот момент жила с мужем, Сергеем Эфроном, бежавшим от революции и красного террора. Цветаева, которая всегда чувствовала себя одинокой, почувствовала родственную душу и ответила. Так началось содружество и настоящая любовь двух великих людей. Длилась их переписка до 1935 года, и за все эти годы они ни разу не встретились. Хотя, судьба, как будто дразня, несколько раз почти дарила им встречу – но в последний момент передумывала.

«Брат в пятом времени года…»

Борис Пастернак.

И их эпистолярный роман то сходил на нет, то вспыхивал с новой страстной силой. Борис Пастернак был женат, Марина была замужем. Известно, что Цветаева хотела назвать в честь Пастернака своего сына, который родился в 1925 году. Но она, как сама писала, не посмела ввести свою любовь семью; мальчик был назван Георгием по желанию Сергея Эфрона, мужа Марины. Супруга Пастернака, Евгения Владимировна, безусловно, ревновала мужа к Цветаевой. Но обеих женщин ждало событие, которое примирило их в этой щепетильной ситуации: в 1930 году Пастернак ушел от жены к красавице Зинаиде Нейгауз.

«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та, пушкинская, взамен счастья».

Из письма Цветаевой Б.Пастернаку.

Уязвленная Марина тогда говорила одной из своих приятельниц, что, если бы им с Пастернаком удалось встретиться, то у Зинаиды Николаевны не было бы шансов. Но, скорее всего, это была лишь ее иллюзия. Борис Леонидович очень ценил комфорт, и новая супруга была не только очень красивой, но и домовитой, она окружила мужа заботой, делала все для того, чтобы ничто не мешало ему творить. Своим огромным успехом в те годы Борис во многом обязан жене.

За гранью нищеты

Марина Цветаева с дочерью Ариадной.

Марина же, как многие талантливые люди, была неприспособленной к быту, она маялась от неустройства и никак не могла выкарабкаться из бедности, которая преследовала ее все годы нахождения в иммиграции. В 1930-е годы по воспоминаниям Цветаевой, ее семья жила за гранью нищеты, так как супруг поэтессы не мог работать по причине болезни, и Марине со старшей дочерью Ариадной приходилось тащить быт на своих плечах. Поэтесса зарабатывала на жизнь своими творениями и переводами, а дочь шила шляпки.

«Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно… Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня. О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала. Ты не обидела бы, а уничтожила меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой»

Из письма Б.Пастернака Цветаевой.

Все это время Цветаева отчаянно мечтала встретиться со своим «братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении». Пестернак же в это время жил в достатке и даже богатстве, он был обласкан властью и купался во всеобщем почитании и обожании. В его жизни уже не было места для Марины, он был страстно увлечен новой супругой и семьей, и при этом, не забывал поддерживать оставленную первую жену и их сына. И все же, свидание Марины Цветаевой и Бориса Пастернака состоялось.

Последняя «невстреча»

Письма, письма, письма…

В июне 1935 года в Париже, на Международном антифашистском конгрессе писателей в защиту культуры, на который Пастернак прибыл как член советской делегации литераторов. Зал рукоплескал ему стоя, а Цветаева скромно присутствовала там как рядовой зритель. Однако, эта встреча стала, по словам Марины, «невстречей». Когда два этих талантливейших человека оказались рядом, им обоим вдруг стало понятно, что говорить не о чем. Несвоевременность всегда драматична. Эта встреча Цветаевой и Пастернака была именно несвоевременной – состоявшейся не в свое время, и, по сути, никому из них уже не нужной.

«… В течении нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости всё , что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс её рвущегося вперёд, безоглядочного одухотворения. Я для Вас писал «Девятьсот пятый год» и для мамы — «Лейтенанта Шмидта» Больше в жизни это уже никогда не повторялось…».

Из письма Б.Пастернака Ариадне Эфрон.

Как бы сложились их судьбы, если бы свидание случилось раньше? Нам не дано этого знать. История не терпит сослагательных наклонений. Жизнь Цветаевой в итоге зашла в тупик, из которого она решила выйти через петлю, покончив жизнь самоубийством в августе 1941 года. Затем настало время, когда и баловень судьбы Пастернак попал к ней в немилость. В конце своей жизни он познал все те тяготы, которые сломали Марину – опалу, гонения от властей, травлю коллег, потерю друзей. Он умер в 1960 году от рака легких. Однако, два этих великих человека оставили после себя уникальное поэтические наследие, а еще – письма, наполненные любовью, жизнью и надеждой.

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух — не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Плящущим шагом прошла по земле! — Неба дочь!

С полным передником роз! — Ни ростка не наруша!

Знаю, умру на заре! — Ястребиную ночь

Бог не пошлёт на мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари — и ответной улыбки прорез…

— Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

М.Цветаева

В фильмографии этой актрисы всего одна роль, да и та без слов. Но именно она сделала журналистку Галину Лучай, не имеющую ни профессионального актерского образования, ни опыта съемок, известной на всю страну. Ни до, ни после «Белого солнца пустыни» она не появлялась на экранах, но до сих пор эту актрису называют по имени ее знаменитой героини – жены товарища Сухова Катерины Матвеевны.

Галина Лучай в фильме *Белое солнце пустыни*, 1969 |

На съемочную площадку Галина Лучай попала совершенно случайно – об актерской профессии она никогда не мечтала и работала в другой сфере. Она родилась в Иркутске в 1938 г., через три месяца после того, как арестовали и отправили в ссылку ее отца. Галина так его никогда и не увидела – спустя три года семья узнала о том, что он скончался от разрыва сердца. Вместе с матерью они переехали в Москву, где Галина закончила факультет журналистики МГУ. Во время практики на телевидении ее руководителем был Вячеслав Лучай, который вскоре стал и ее мужем.

Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 | Фото: eg.ru

Первоначально любовной линии в истории о приключениях красноармейца Федора Сухова в Средней Азии не было. Только когда к съемкам приступил Владимир Мотыль, в сценарии появилась тема любви. Образу Катерины Матвеевны режиссер придавал особенное значение: «Мне не интересно было снимать чисто детективную картину, этот жанр меня не привлекал. Сценарий, конечно, был хорош. Но нужно было найти изюминку, которой и являлась любовь бывалого красноармейца Сухова к простой русской бабе. Я видел Катерину Матвеевну женщиной кустодиевского типа. Она должна была быть именно «в теле», этакая мечта солдата, изголодавшегося по плоти… Когда в моем воображении появилась Катерина Матвеевна, Сухов перестал быть плакатным солдатом революции, насаждающим новую власть. И объяснение его поведению появилось. А то что же это: солдат, мужчина, постоянно находится при гареме, его представительницы вешаются ему на шею, а он на них ноль внимания! В чем причина такой аномалии? А тут он мечтает о своей зазнобушке, мысленно разговаривает с ней».

Кадры из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 | Фото: rg.ru

Найти актрису на эту роль долгое время не удавалось. Никто из актрис режиссера не устраивал – даже кандидатуры Чурсиной и Хитяевой он забраковал. «Но, видно, не броской красотой должна была обладать та, что затронула душу деревенского мужика Сухова, образ-видение его снов, его далекая возлюбленная и жена», – объяснял Владимир Мотыль. Как-то он шел по коридору «Ленфильма» и за одной из приоткрытых дверей монтажной комнаты увидел именно ту, которую искал, – женщину с одухотворенным лицом и загадочной улыбкой. Галина Лучай работала редактором телепрограмм и сниматься в кино не планировала. Поначалу она наотрез отказывалась, но режиссеру все-таки удалось ее переубедить.

Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 | Фото: eg.ru

Автором писем, которые Сухов писал «ненаглядной Катерине Матвеевне», на самом деле был режиссер Марк Захаров. На вопрос о том, кому он адресовал такие нежные слова и кого представлял, когда писал их, он ответил: «Больше всего думал об этой женщине (Галине Лучай). Она не актриса, но очень колоритная фигура. Был бы я Суховым, я б в такую тоже влюбился. Я так и представлял, как она будет читать эти любезности».

Единственная роль Галины Лучай | Фото: cont.ws

Несмотря на невероятную популярность фильма и ее героини, на улицах Галину Лучай не узнавали – в жизни она была стройнее, чем на экране. А после 35 лет она начала болеть и сильно похудела. Актриса рассказывала: «Мне на бедра накладывали специальные утолщения, но найти «под них» соответствующие полные ноги долго не могли. В итоге в кино к моему «верху» примонтировали «низ» какой-то незнакомой дамы». Но голые ноги «незнакомой дамы» из фильма потребовала удалить цензура – этот эпизод расценили как порнографию.

*Чужие* ноги Катерины Матвеевны | Фото: eg.ru

Когда фильм «Белое солнце пустыни» вышел на экраны, Галина Лучай уже жила в Монголии – там ее муж был назначен собкором, а она выпускала русскоязычную газету для геологов. А по возвращении в Москву женщина вернулась на телевидение, где стала редактором телепрограмм «Клуб путешественников», «В мире животных» и «Кинопанорама». Сниматься в кино она больше не планировала, а свой актерский опыт воспринимала не более чем веселое приключение. И отклонила все предложения режиссеров, которые посыпались на нее после съемок.

Единственная роль Галины Лучай | Фото: liveinternet.ru

В 62 года у Галины Лучай диагностировали рак на поздней стадии. К сожалению, спасти ее уже не удалось. В 2001 г. она ушла из жизни, не дожив трех дней до своего 63-летия. Ее муж, переживший супругу всего на 2 года, после ее смерти говорил: «Что же, мы прожили вместе с Галей, моей дорогой Галочкой, 40 очень насыщенных интересных лет. 40 лет вместе! И я думая, что прочитав эти записки, вы согласитесь с оценкой нашей жизни, которую Галя дала в своем последнем интервью по случаю 30-летия выхода на экран фильма «Белое солнце пустыни»: «Мы с мужем прожили совершенно счастливую жизнь».

Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 |

Источник: