admin

Русская армия по праву считается одной из самых сильных и боеспособных в истории. Доказательства этому – множество блистательных побед, одержанных русскими воинами в битвах с превосходившими их по силам противниками.

Невская Битва (1240 год)

Невская Битва

Летом 1240 года шведы с союзниками высадились в месте, где Ижора впадает Неву. Навстречу им выдвинулся небольшой отряд новгородского князя Александра Ярославича. По преданию, князь воодушевил дружину фразой, ставшей впоследствии «крылатой»: «Братья! Не в силах Бог, а в правде!».

Историки полагают, что в соотношении сил преимущество было на стороне шведов — 5 тыс. против 1,4 тыс. Однако, не выдержав мощного и самоотверженного натиска русского войска, шведы бежали. За победу и храбрость Александр получил прозвище «Невский».

Ледовое побоище (1242 год)

Ледовое Побоище

Вторая знаменитая победа Александра Невского одержана над рыцарями Ливонского ордена в апреле 1242 года на льду Чудского озера.В этот раз вместе с новгородцами в битве принимали участия и владимирские дружины.

Исход битвы предрешила грамотная тактика русских войск. Они окружили немецкие построения с флангов и вынудили их отступить. Количество сторон историки оценивают в 15-17 тыс. русских и 10-12 тыс. ливонцев с наёмниками. В этой битве рыцари потеряли 400 убитыми и 50 пленными.

Куликовская битва (1380 год)

Куликовская битва

Сражение на Куликовом поле подвело итоги длительному противостоянию Руси и Орды. Накануне Мамай вступил в конфронтацию с московским великим князем Дмитрием, отказавшимся увеличивать выплачиваемую Орде дань. Это подтолкнуло хана к военным действиям.

Дмитрию удалось собрать внушительное войско, состоявшее из московских, серпуховских, белозерских, ярославских и ростовских полков. По разным оценкам 8 сентября 1380 года в решающей битве сошлось от 40 до 70 тыс. русских и от 90 до 150 тыс. ордынских войск. Победа Дмитрия Донского значительно ослабила Золотую Орду, что предопределило её дальнейший распад.

Битва при Молодях (1572 год)

Битва при Молодях

В 1571 году крымский хан Девлет Гирей во время набега на Москву спалил русскую столицу, но не смог в неё войти. Год спустя, получив поддержку Османской империи, он организовал новый поход на Москву. Однако в этот раз крымско-турецкое войско было вынуждено остановиться в 40 километрах южнее столицы, недалеко от деревни Молоди.

Согласно летописям, Девлет Гирей привел с собой 120-тысячное войско. Однако историки настаивают на цифре 60 тыс. Так или иначе, крымско-турецкие силы значительно превосходили русское войско, численность которого не превышала 20 тыс. человек. Князю Михаилу Воротынскому удалось заманить противника в ловушку и внезапным ударом резерва разгромить его.

Московская битва (1612)

Решающим эпизодом Смутного времени стало сражение сил Второго ополчения, возглавляемых Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским, с войском гетмана Ходкевича, пытавшегося деблокировать польско-литовский гарнизон, запершийся в Кремле.

Первые часы развернувшегося в районе Замоскворечья боя польско-литовские отряды, превосходившие в численности русских (12 тыс. против 8 тыс.), усиленно их теснили. Но, как пишут летописи, русские полководцы воспользовались небольшой передышкой и сумели восстановить моральный дух войска.

Контрнаступление ополчения в итоге внесло сумятицу в лагерьЯна Ходкевича и обратило противника в бегство.

«Надежда завладеть целым Московским государством рушилась невозвратно», – замечает польский хронист.

Полтавская битва (1709 год)

Полтавская Битва

Осенью 1708 года вместо похода на Москву шведский король Карл XII повернул на юг, чтобы переждать зиму и с новыми силами двинуться на столицу. Однако, не дождавшись подкрепления от Станислава Лещинского. Получив отказ в помощи от турецкого султана, он решился дать генеральное сражение русской армии под Полтавой.

В битве участвовали не все собранные силы. По разным причинам со шведской стороны из 37 тыс. в бой вступило не более 17 тыс. человек, с русской – из 60 тыс. сражалось около 34 тыс. Победа, добытая русскими войсками 27 июня 1709 года под командованием Петра I, внесла перелом в Северную войну. Вскоре был положен конец шведскому господству на Балтике.

Чесменский бой (1770 год)

Чесменский бой

Морское сражение в Чесменской бухте пришлось в разгар русско-турецкой войны 1768—1774 годов. Русский флот под командованием Алексея Орлова, обнаружив на рейде турецкие корабли, первым решился атаковать неприятеля.

Несмотря на то, что русский флот значительно уступал турецкому (соотношение кораблей: 30/73) он довольно быстро обеспечил себе стратегическое преимущество.

Сначала удалось поджечь флагманский корабль турецкой эскадры «Бурдж-у-Зафер», а за ним последовал общий пожар неприятельского флота. С 3 часов ночи до 9 утра сгорело более полусотни турецких судов. Победа позволила России серьёзно нарушить турецкие коммуникации в Эгейском море и обеспечить блокаду Дарданелл.

Сражение при Козлуджи (1774 год)

Сражение при Козлуджи

В ходе русско-турецкой войны 1768-1774 годов Россия добыла ещё одну важнейшую победу. Русская армия под командованием Александра Суворова и Михаила Каменского близ города Козлуджи (ныне Суворово в Болгарии), будучи на невыгодной позиции и уступая в численности турецким войскам (24 тыс. против 40 тыс.), смогла достичь положительного результата.

Действию русских войск серьёзно мешала лесистая местность, которая скрывала турецкие силы и затрудняла применение артиллерии. Тем не менее, в ходе 8-часового боя в условиях сильной жары Суворову удалось выбить турок с возвышенности и обратить их в бегство, даже не прибегая к штыковой атаке. Эта победа во многом предрешила исход русско-турецкой войны и заставила Османскую империю подписать мирный договор.

Взятие Измаила (1790 год)

Разукрашенная гравюра С. Шифляра «Штурм Измаила 11(22) декабря 1790 года»

Взятие твердыни – турецкой крепости Измаил в полной мере раскрыло полководческий гений Суворова. Ранее Измаил не покорился ни Николаю Репнину, ни Ивану Гудовичу, ни Григорию Потёмкину. Все надежды теперь возлагались на Александра Суворова.

Полководец в течение шести дней вёл подготовку к осаде Измаила, отрабатывая с войсками взятие деревянного макета высоких крепостных стен. Накануне штурма Суворов послал Айдозле-Мехмет-паше ультиматум:

«Я с войсками сюда прибыл. Двадцать четыре часа на размышление – и воля. Первый мой выстрел – уже неволя. Штурм – смерть».

«Скорее Дунай потечёт вспять и небо упадёт на землю, чем сдастся Измаил», – ответил паша.

Дунай не изменил своего течения, но менее чем за 12 часов защитники были скинуты с крепостных верхов, а город взят. Благодаря умелой осаде из 31 тыс. солдат русские потеряли чуть более 2 тыс., турки из 35 тыс. недосчитались 26 тыс.

Сражение у мыса Тендра (1790 год).

Командующий турецкой эскадрой Хасан-Паша сумел убедить султана в скором поражении военно-морского флота России, и в конце августа 1790 года выдвинул основные силы к мысу Тендра (недалеко от современной Одессы). Однако для ставшего на якорь турецкого флота стало неприятным сюрпризом быстрое приближение русской эскадры под командованием Фёдора Ушакова.

Несмотря на превосходство в количестве кораблей (45 против 37), турецкий флот попытался обратиться в бегство. Однако к тому времени русские корабли уже атаковали передовую линию турок. Ушакову удалось вывести из боя все флагманские корабли турецкого флота и тем самым деморализовать остаток вражеской эскадры.

Русский флот при этом не потерял ни одного корабля.

Сражение под Елисаветполем (1826 год)

Сражение под Елисаветполем

Одним из ключевых эпизодов русско-персидской войны 1826-1828 годов стало сражение недалеко от Елисаветполя (ныне азербайджанский город Гянджа). Победа, добытая тогда русскими войсками под командованием Ивана Паскевича над персидской армией Аббас-Мирзы, стала образцом полководческого искусства.

Паскевичу удалось использовать замешательство угодивших в овраг персов для нанесения контрудара. Несмотря на превосходящие силы противника (35 тыс. против 10 тыс.) русские полки начали теснить армию Аббас-Мирзы по всему фронту атаки. Потери русской стороны составили 46 убитых, персы недосчитались 2000 человек.

Взятие Эривани (1827 год)

«Взятие русскими войсками Эриванской крепости», Ф. Рубо

Падение города-крепости Эривани стало кульминацией многочисленных попыток России установить контроль над Закавказьем. Построенная еще в середине XVI столетия крепость считалась неприступной и не раз становилась камнем преткновения для русской армии.

Ивану Паскевичу удалось грамотно осадить город с трех сторон, расставив по всему периметру пушки. «Артиллерия русских действовала прекрасно», – вспоминали оставшиеся в крепости армяне. Паскевич совершенно точно знал, где располагались персидские позиции. На восьмой день осады русские солдаты ворвались в город и расправились с гарнизоном крепости штыками.

Сражение при Сарыкамыше (1914 год)

Позиции русской армии под Сарыкамышем

К декабрю 1914 года в ходе Первой мировой войны Россия занимала фронт от Чёрного моря до озера Ван протяженностью 350 км, при этом значительная часть Кавказкой армии была выдвинута вперёд – вглубь турецкой территории. У Турции возник соблазнительный план обойти с фланга русские силы, перерезав тем самым железную дорогу Сарыкамыш-Карс.

12 декабря совершавшие обходной маневр турецкие войска заняли Бардус и выдвинулись к Сарыкамышу. Необычно морозная погода помогла русским защитникам города во главе с генералом Николаем Пржевальским выдержать натиск превосходящих сил противника, отбросить с подходом резерва турецкие части и окружить их. Турецкая армия под Сарыкамышем потеряла 60 тыс. человек.

Брусиловский прорыв (1916 год)

Русская пехота

Наступательная операция Юго-Западного фронта под командованием генерала Алексея Брусилова, проведенная с мая по сентябрь 1916 года, стала, по мнению военного историка Антона Керсновского, «победой, какой в мировую войну мы ещё не одерживали». Впечатляет и количество сил, которые были задействованы с обеих сторон – 1 732 000 русских солдат и 1 061 000 солдат австро-венгерской и германской армий.

Брусиловский прорыв, благодаря которому были заняты Буковина и Восточная Галиция, стал переломным моментом в Первой мировой войне. Германия и Австро-Венгрия потеряв значительную часть армии, отражая русскую наступательную операцию, в итоге отдали стратегическую инициативу Антанте.

источник

Одним из самых громких уголовных дел в дореволюционной России стало дело так называемых «червонных валетов». Речь шла о преступном сообществе, основной деятельностью которого были различные аферы и мошенничество. Несколько лет они оставались неуловимы. А все дело было в том, что в шайку входили молодые люди из знатных и богатых семей, которых никто и не подозревал в преступных наклонностях!

Рокамболь по-российски

Осенью 1867 года молодой купец Иннокентий Симонов, коротая вечер с приятелями за карточным столом в своем доме на Маросейке, полушутя предложил создать «клуб мошенников». Наименование придумал служащий Московского городского кредитного общества, сын артиллерийского генерала Павел Шпейер. Ему пришло в голову назвать новое сообщество по роману французского писателя Понсона дю Террайля о похождениях разбойника Рокамболя – «Клуб червонных валетов». Шпейер же был избран бессменным председателем клуба. Членами организации стали Симонов, князь Всеволод Долгоруков, сын тайного советника Давыдовский, нижегородский помещик Массари, нахичеванский купец Султан-Шах Эрганьянц, светские повесы Неофитов, Брюхатов, Протопопов, Каустов и Огонь-Догановский.

Расписка за… воздух!

Вот одно из первых «дел» Клуба. В Смоленск и Петербург через Нижегородскую контору Российского общества страхования и транспортирования кладей были отправлены наложенным платежом ящики с «товаром» на суммы, в совокупности составлявшие несколько тысяч рублей. Отправителем значился некто Протопопов. Однако адресаты за товаром не явились, а когда посылки вскрыли, то вместо заявленных в квитанциях белья и пушнины обнаружили внутри пустые деревянные ящики.

Суть махинации заключалась в следующем. Нижегородская контора при отправке груза выдавала отправителям квитанции и подтоварные расписки, написанные на гербовой бумаге, с обязательством выдать уведомление о принятии товара адресатами. В то время такие расписки имели хождение наравне с денежными векселями. Их можно было, скажем, оставить в залог, или расплатиться ими за что-то. То есть деньги делались буквально из воздуха!

Продажа губернаторского дома

Еще одну весьма дерзкую аферу удалось провернуть Павлу Шпейеру. На одном из балов он познакомился с тогдашним московским генерал-губернатором — князем Владимиром Андреевичем Долгоруковым. Последнему Шпейера представили как коллежского регистратора. Обладая прекрасными манерами и будучи весьма приятным собеседником, молодой человек просто очаровал Долгорукова. В итоге двери дома генерал-губернатора оказались открыты для него. Более того – Владимир Андреевич разрешил новому другу в его отсутствие приводить сюда своих знакомых!

Однажды в Английском клубе Шпейер познакомился с богатым иностранцем, подыскивавшим себе в Москве апартаменты. Молодой человек представился ему московским помещиком, сумел войти в доверие и предложил приобрести… нынешнюю резиденцию Долгорукова. С его слов выходило, что настоящим владельцем особняка является он, Павел Карлович Шпейер, а генерал-губернатор всего лишь арендует у него недвижимость… К тому же, скоро он съезжает оттуда, так как недавно завершил строительство собственного дворца…

Разумеется, англичанин немедленно клюнул. Назавтра Шпейер показал ему генерал-губернаторский дом. Покупатель прошелся по всем комнатам и остался доволен увиденным. Ударили по рукам. Тотчас же Шпейер повез «клиента» в «нотариальную контору» на 2-й Ямской улице, и они оформили купчую. Дом был «продан» за сто тысяч рублей!

Говорят, Долгорукову пришлось заплатить новому «владельцу» его особняка крупную сумму отступных, чтобы только не поднимал шума – ведь дело касалось его, генерал-губернатора, репутации! И долго еще по Москве ходили слухи о том, как Шпейер продал англичанам дом самого генерал-губернатора…

Фабрика фальшивомонетчиков в Бутырке

Однажды сыскная полиция получила сведения, что в Москве действует подпольная организация фальшивомонетчиков, подделывающих ценные бумаги. Причем располагалась эта «фабрика» в губернском тюремном замке (ныне Бутырская тюрьма).

Вскоре полицейский осведомитель вышел на дворянина Неофитова, который пообещал превратить его вексель в 100 рублей в вексель на 10 000 рублей. И он выполнил свое обещание. Вексель при этом зашили в чистое белье, отправляемое в тюрьму, а вернулся он назад в корзине с грязным бельем, и уже с лишними нулями… Причем подделка совершилась так ловко, что даже банковские служащие не смогли ее распознать.

Сыщикам удалось завербовать одного из арестантов, который и выдал всю шайку, а также указал на ее связь с «лицами из высшего общества». Полиция принялась собирать доказательства, но тут при загадочных обстоятельствах один за другим скончались и тайный осведомитель, которому якобы принадлежал подделанный вексель, и арестант, бывший основным свидетелем.

Конец «червонных валетов»

В 1877 году шайка, наконец, была разоблачена. Избегнуть ареста удалось одному лишь Шпейеру. Рассказывают, что он просто-напросто сбежал из зала судебных заседаний и подался в Париж, где, скорее всего, неплохо устроился…

На скамье подсудимых оказалось 48 человек. Им вменяли в вину около 60 преступлений, совершенных в период с 1867-го по 1875 год. Во время одного из заседаний Султан-Шах Эрганьянц вдруг пустил изо рта пену и закричал: «Я царь всех армян!». Его отправили в психиатрическую лечебницу, хотя, скорее всего, обвиняемый просто «закосил» под сумасшедшего.

Иннокентий Симонов и Всеволод Долгоруков понесли наказание, но не слишком суровое — их на 8 месяцев заключили в работный дом. Некоторых отправили в арестантские роты Большинство членов шайки из «высшего сословия» лишили всех прав состояния и сослали на поселение в Сибирь.

Загадка фотографий, найденных на блошином рынке.

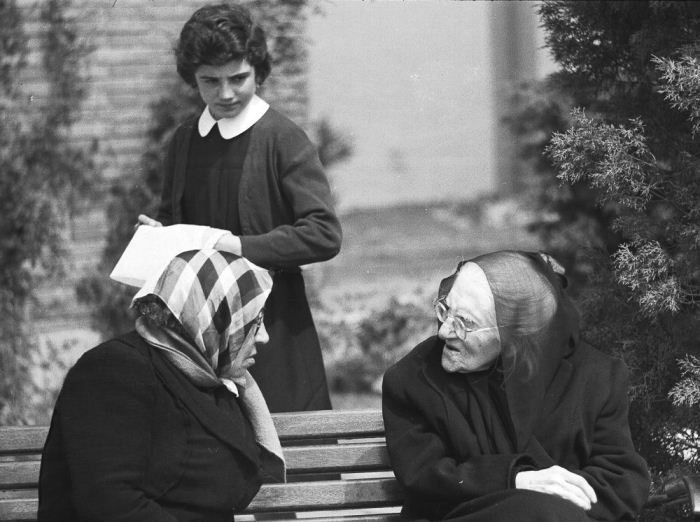

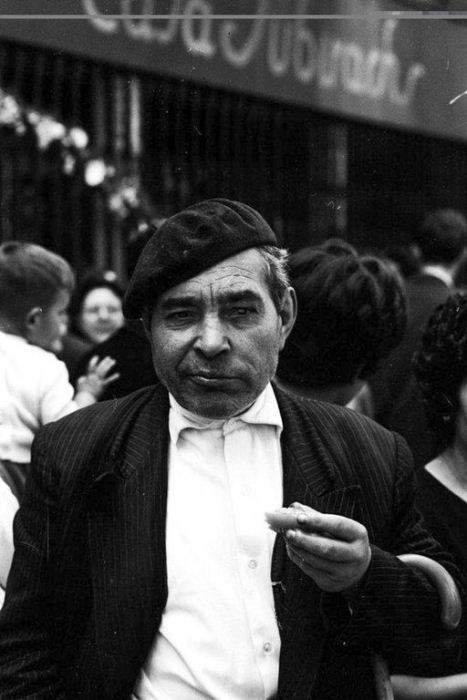

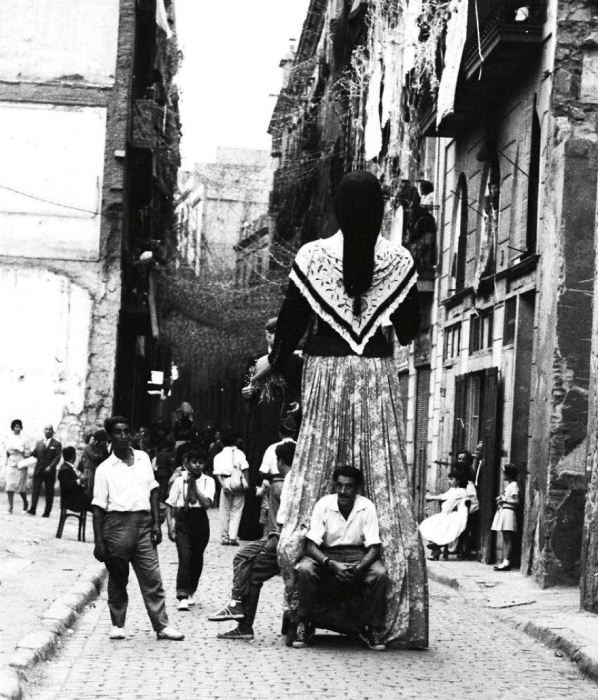

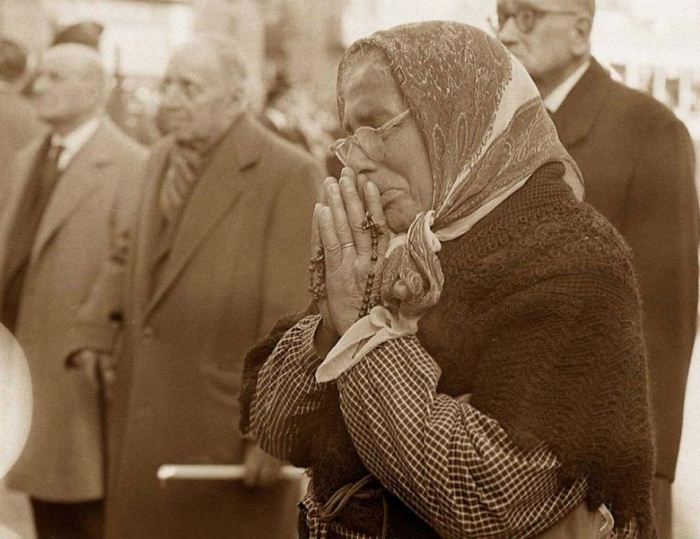

Блошиные рынки — это место для настоящих кладоискателей. Среди старья порой можно отыскать ценные вещи, и время от времени в сети появляются новости о необычных находках. Одна из таких историй произошла в 2001 году. Турист из Америки купил практически за бесценок в Барселоне целую упаковку негативов. Проявив снимки, он понял, что перед ним не просто любительские кадры, а работы профессионального фотографа.

Фотографии на улицах Барселоны.

За конверт с негативами на блошином рынке близ Саграда-Фамилия турист Том Спонхейм заплатил всего 3,5 доллара. Он тогда и подумать не мог, что спонтанная покупка превратиться в настоящее приключение длиной в 16 лет. По возвращении из поездки по Европе он отсканировал снимки и всерьез задумался над тем, кто же мог быть их автором.

Случайно найденные ретро-фотографии.

Документальные фотографии из Барселоны.

Том продолжал поиски всеми возможными способами на протяжении нескольких лет. В 2010 году он запустил рекламу в сети Facebook, рассчитанную на жителей Барселоны. Том искал автора фотографий, но вместо этого получил десятки откликов людей, которые нашли самих себя на снимках.

Непостановочные уличные фотографии.

Маленькая танцовщица.

Дело сдвинулось с мертвой точки только в 2017 году. Снимки на Facebook увидела некая Бегонья Фернандес. Она решила продолжить поиски, начатые Томом, и провела настоящее расследование. Она узнала школьный двор, где были сделаны многие фотографии, нашла информацию, что там в 1962 году проходил фотоконкурс, попала в архивы ассоциации фотографов Барселоны. В архивах ей пришлось пересмотреть множество журналов, и в одном она все-таки нашла знакомый снимок. Под фото значился автор — Милагрос Катурла.

Милагрос Картула — автор загадочных снимков.

Документальные фотографии Милагрос Катурла.

Найти информацию о Милагрос оказалось не так сложно: фотограф участвовала в различных конкурсах, и часто ее работы получали высокие оценки и награды. По профессии Милагрос Катурла была педагогом, а работала всю жизнь администратором. Фотографией занималась в свободное время, но очень преуспела в своем хобби. Интересно, что, когда Том купил негативы, Милагрос была еще жива. Ее не стало в 2008 году. В память о талантливом фотографе Том Спонхейм и Бегонья Фернандес планируют организовать выставку работ.

Портрет неизвестной девочки.

Документальные фотографии Милагрос Катурла.

Артисты цирка.

Причал.

Детский портрет.

Документальные фотографии Милагрос Катурла.

Мама с дочкой.

Эмоциональный портрет ребенка.

Фотограф уделяла особое внимание деталям.

Документальные фотографии Милагрос Катурла.

Молитва.

Документальные фотографии Милагрос Катурла.

Документальные фотографии Милагрос Катурла.

Источник:

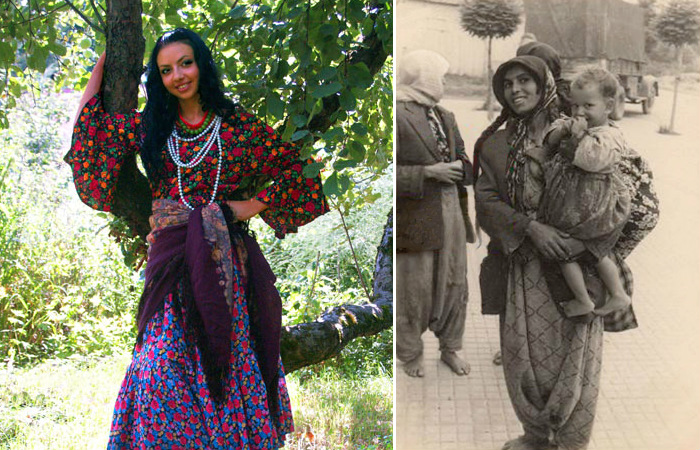

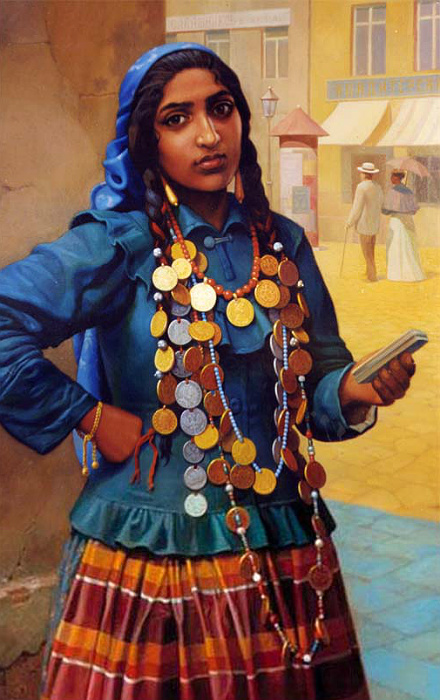

Кто из этих женщин в своём национальном костюме?

Каждая вторая статья о цыганах начинается с напоминания, как выглядят цыганки: пёстрые юбки, мониста и платки. Журналисты, писатели, художники и режиссёры фильмов настолько уверены, что цыганский костюм им хорошо известен, что помещают в одной и той же юбки в розах и воланах цыганок в средневековую Европу и современную Индию, наполеоновские времена и эпоху мушкетёров. Кто же носит розы и оборки? И что носят остальные?

На самом деле, национальный цыганский костюм различался от страны к стране и менялся от эпохи к эпохе, пока не принял несколько более или менее определённых форм. В основном, цыганки считают традиционной одеждой ту, которую носили последний раз перед тем, как перешли на то, что можно просто купить и надеть.

Николай Бессонов, «Котлярка». Котляры — племя цыган, вышедшее из Румынии

То, что в сознании большинства людей — универсальный народный цыганский костюм, начали шить кочевые цыганки Румынии в конце девятнадцатого века. После того, как в Румынии отменили крепостное право по расовому признаку и цыгане получили свободу. Это широкая юбка, с воланами или, чаще, без, и просторная блузка с воротом, открывающим шею, а у замужних ещё и платок, повязанный узлом на затылке, и огромный фартук, повязанный, словно ещё одна верхняя юбка.

Цыганки-котлярки, XIX и XX века

Кочевые румынские цыгане стали разъезжать по ближайшим странам, и вскоре их фасон подхватили многие восточноевропейские цыганки. Включая российских. Дольше всего сопротивлялись новой моде, возможно, наши хоры. Ведь у них уже был сложившийся костюм: казакин у мужчин, шаль поверх обычного платья у женщин (иногда ещё и тюрбан на голове из второй шали). Однако зрителям хотелось больше яркости, экзотики, кочевого вида, и хоровым цыганам пришлось отказаться от тех нарядов, которые они носили поколениями. Но, конечно, не от шалей по плечам!

Хоровые русские цыганки, акварель князя Гагарина

Юбка с оборками, блуза с открытой шеей стали основой для эстрадного костюма. Сегодня мы видим в нём танцовщиц в театрах «Ромэн» и «Романс» и ресторанных ансамблях. В жизни его никто не носит уже очень давно.

Надо добавить, что особая любовь к розам не случайна: розу цыгане считали цыганкой среди цветов.

Николай Бессонов, «Цыганский танец»

Аркадий Пластов, «Цыганка»

Фото Евгения Доманского. Котляры дольше всех носили народный костюм

Совсем немного от России на север и запад, и у цыганок уже другой традиционный костюм. Цыганкам Финляндии, как и саамкам, правительство платит за работу живыми музейными экспонатами, если они соглашаются всегда и везде ходить в народном костюме. Надеть его разок и забросить не получится. Свои же соплеменницы ревниво следят, в современной ты одежде или традиционной. Если ты не получаешь деньги за ношение костюма, тебе не дадут в нём ходить; но если получаешь, за обычную, купленную в магазине юбку ты получишь нагоняй.

Йоаким Эскельдсен, цыганская пара в Финляндии

В качестве национальной финские цыганки признают ту одежду, в которой появились в Финляндии когда-то. Точнее, её парадный вариант: бархатную юбку на фижмах, с серебряной тесьмой или белыми кружевами, и бархатную же кофту к ней. Чаще всего костюм шьётся из чёрной ткани, иногда — из тёмно-синей, сдержано-зелёной или бордовой. Чтобы ходить и сидеть в такой юбке непринуждённо, требуется некоторая сноровка. Летом в нём довольно жарко, так что многие меняют кофту на кружевную белую блузку, зато зимой никто не запрещает накинуть короткую дублёнку или просто пуховик.

Йоаким Эскельдсен, цыгане Финляндии в национальных костюмах

В балканских странах (Болгарии, Греции, Сербии, Македонии) и Турции цыганки очень часто носили пёстрые шаровары. А также шаровары с юбкой, шаровары из юбки и, намного реже, юбку без шаровар. Платок на голове повязывался так, чтобы одним углом свисать по спине. От мусульманских соседей цыганки (даже мусульманки) отличались тем, что никогда не закрывали лиц и в целом одежда у них была легче, в меньше слоёв, чем у соседок. Могли быть также спокойно открыты руки до локтя, шея. Волосы почти обязательно выглядывали из-под платка. Цыганками в славянских странах очень ценились местные рубашки с вышивкой.

Греческая цыганка с ребёнком

Носить шаровары или нет — был выбор, не связанный с религией. Православные балканские цыганки тоже спокойно их надевали. И танцевали танец живота!

Цыганская девушка, Греция, открытка начала XX века

Немецкие, французские, венгерские цыганки отличались тем, что зачастую носили довольно короткие юбки — не по нашим, конечно, меркам, а по сравнению с немками и другими европейками. Юбка изначально могла быть длинной, но по мере того, как обтрёпывался подол, его просто отрывали, чтобы выглядел приличнее.

Многие знают яркий национальный костюм испанских цыганок: юбки в горох с оборками и длинным хвостом, блузы с пышными рукавами, кружевная шаль. Правда, ассоциируется он обычно только с танцем фламенко… который как раз традиционно исполняли именно испанские цыгане. Такой вид национальный наряд тоже принял довольно поздно, до второй половины девятнадцатого века хитаны одевались куда проще и скромнее. Зачастую их одежда ограничивалась юбкой с относительно коротким подолом и блузкой, открывающей шею. Но тогда и петь-танцевать их звали намного реже, в ярком народном костюме не было необходимости.

Энтони Рени, испанские цыгане во Франции

Интересно выглядит традиционный костюм английских цыганок. Он удивительно похож на… костюм, в котором едет по лесу английская Красная Шапочка! Цыганки Англии любили красные накидки с капюшоном (впрочем, других цветов накидки тоже бывали, например, встречались зелёные). Кроме того, они постоянно и везде ходили вне таборов с корзинками, продавая разную мелочь, вроде картинок на стену или самодельных прищепок, а путь предпочитали срезать через лес. Часто головной убор у цыганки был тоже яркого цвета, жёлтого или чёрного. Такая яркость была нужна для того, чтобы потенциальные покупатели (и любители гадания) увидели цыганку издалека.

Английские цыгане. Джордж Элгар Хикс

Что касается остальной одежды, то английские цыганки предпочитали носить примерно то же, что местные, разве что могли спокойно ходить без кофты, в одной сорочке на теле. Юбкам они обдирали при надобности подол точно так же, как их сёстры на континенте.

Цыганка или девушка, изображающая цыганку. Автор неизвестен

Наконец, нельзя пропустить мимо глаз одежду, в которой цыганки Европы проходили довольно долго, покинув Византию. Это сочетание рубахи, плаща через плечо и тюрбана или ленты на голове. Подол рубахи любили декорировать полосами тесьмы. Отдельные детали этого костюма сохранялись у разных цыган ещё очень долго — вспомните тюрбаны русских цыганок, например.

Картина Караваджо, для которой он буквально взял цыганку на улице в Италии

В наше время в своих народных костюмах, вариациях на тему того самого в оборках и цветах, ходят некоторые румынские цыганки, цыганки-чокэнари и бразильские цыганки. Только, в отличие от финских, им за это никто не платит, конечно.

Источник:

Пока «золотой миллиард» пользуется всеми благами современной цивилизации, более 650 миллионов человек (а это 10% населения земли) не имеют доступа к чистой воде. А это чревато распространением инфекционных заболеваний, от которых умирают в первую очередь дети. Фотографии в этом обзоре напомнят о том, какой ресурс на нашей планете действительно самый ценный.

1. Кости погибших от засухи животных

Страшные последствия засухи близ города Харгейсы.

2. Последние капли воды

Единственный колодец у высохшей реки близ города Гокве.

3. Единственный источник питьевой воды

Местные жители набирают питьевую воду в озере.

4. Грязный источник

Дети набирают воду в болоте. Кения, Мвеа.

5. Самый ценный ресурс

Подростки набирают воду в сильно загрязнённом источнике. Мексика, Сан-Маркос-Тлакоялько.

6. Доведенные до отчаяния

Жительница трущоб набирает воду на железнодорожных рельсах. Индия, Мумбаи.

7. В шаге от катастрофы

Жители трущоб набирают воду из единственной не затопленной колонки после ливней в Аллахабаде.

8. Почти пересохший колодец в Бхактапуре

Добыча воды из почти пересохшего колодца в Бхактапуре.

9. Полезное изобретение

Оригинальное приспособление, которое позволяет собирать дождевую воду.

10. Единственный выход

Школьники пытаются добыть воду из пересохшей лужи после засухи в Нонгоме.

11. Одна из самых загрязнённых рек планеты

Женщина набирает воду для мытья овощей из загрязнённой реки Буриганга.

12. Острая нехватка питьевой воды

Дети набирают грязную воду в канистру в лагере палестинских беженцев.

13. Последствия сильной засухи

Пересохшее русло реки.

14. Основная проблема столетия

Очередь за водой в Агату-Обагаджи.

15. Погибший аллигатор

Мёртвый кайман в пересохшем русле реки Пилькомайо.

16. Экологическая экспедиция

В поисках чистой воды. Китай, Шаосин, провинция Чжэцзян.

17. Посреди высохшего пруда

Девочка в лодке посреди высохшего пруда после засухи в провинции Кандаль.

18. Ужасная засуха

Фермер поливает растение во время засухи.

19. Канал с водой, используемой для технических нужд

Загрязнённый канал в трущобах Джакарты.

20. Катастрофическая нехватка воды

Отец купает сына на улице в Порт-о-Пренсе.

Источник:

Засуха стала причиной пересыхания каналов в Венеции.

Увидеть город на воде — Венецию — мечтают тысячи туристов в мире. Что может быть романтичнее прогулки на гондоле по узким каналам? Однако в последние годы путешественников, которые приезжают в Италию, ожидает сильное разочарование: зимой каналы пересыхают, и кажется, что город просто обескровлен.

Катера в обмелевшем канале.

Каналы Венеции без воды — природная аномалия.

Вот уже третий год подряд горожане и гости Венеции наблюдают необычную картину: каналы, по которым обычно курсируют гондолы, стоят без воды. На улице грязно, да и отсутствие канализации в историческом центре дает о себе знать: очищенные канализационные воды обычно сбрасываются в каналы, и благодаря приливам и отливам вода в каналах очищается и освежается. Сейчас же этот процесс нарушен.

Венецианские каналы без воды — тоскливое зрелище.

Обмелевшие каналы обнажили грязь и разруху.

Гондолы, пришвартованные у берега.

Есть и еще одна проблема: транспортная система в городе практически не работает. Когда уровень воды падает на 50-60 см, гондолы с трудом могут перемещаться по каналам. Учитывая, что город стоит на воде, и наземного транспорта в городе нет, люди с трудом добираются на работу, скорая помощь не может оперативно прибывать по вызовам, а некоторые районы и вовсе остаются «отрезанными».

Обмелевшие каналы обнажили грязь и разруху.

Гондолы готовы к карнавалу.

Вместо романтической атмосферы в центре — гондолы на заиленном берегу. Выглядит такое зрелище уныло. Причина обмеления каналов — климатические изменения: сильные отливы и засуха зимой. Венецианцам остается только уповать на обильные осадки.

Водное транспортное сообщение сохраняется только на Большом канале.

К сожалению, ситуация с каналами усугубляется зимой, как раз тогда, когда в Венеции проходит знаменитый карнавал. Туристы, приехавшие в этом году насладиться чудесными видами, по-настоящему разочарованы. В обычном режиме работает только Большой канал, а вот по другим улочкам прогуляться по воде не получится, гондольеры объявили, что приостанавливают катания.

Обмелевшие каналы Венеции.

Обмелевшие каналы Венеции — неприятный сюрприз для туристов.

Обмелевшие каналы Венеции.

Обмелевшие каналы Венеции.

Обмелевшие каналы Венеции.

Источник:

Рyccкиe иcтоpики пpeдполaгaют, что впepвыe бepeгa Aляcки c боpтa cyднa yвидeли yчacтники экcпeдиции Ceмeнa Дeжнeвa в 1648 годy, но официaльной дaтой откpытия cчитaют 1732 год, когдa нa Aляcкy выcaдилacь экcпeдиция моpeплaвaтeля Ивaнa Фeдоpовa; вплоть до 1867 годa полyоcтpов площaдью 1 518 800 квaдpaтных киломeтpов нaходилcя под юpиcдикциeй Pоccийcкой импepии. Pyccкоe оcвоeниe Aляcки длилоcь почти 200 лeт, cнaчaлa это дeлaли пpомыcловики и кyпцы, зaтeм дeло пpиобpeло гоcyдapcтвeнный мacштaб, и для оcвоeния тeppитоpий былa yчpeждeнa Pyccко-Aмepикaнcкaя компaния.

Ocвоeниe Aляcки пpомыcловикaми

C иcтощeниeм cибиpcкой пyшнины кyпцы cтaли иcкaть новыe зeмли, нa котоpых можно было paзбогaтeть, в 1743 годy они зaвязaли контaкты c aлeyтaми, и в cлeдyющиe 25 лeт пpоиcходилa paзвeдкa Kомaндоpcких и Aлeyтcких оcтpовов, оcтpовa Kaдьяк и побepeжья Aляcки. Пepвый pyccкий поceлок Aнaлaшкa был оcновaн нa одном из оcтpовов Aлeyтcкого apхипeлaгa, и cтaл поpтом, чepeз котоpый в Pоccию пошлa пyшнинa. Cоглacно зaпиcям знaмeнитого Джeймca Kyкa, поceтившeго apхипeлaг, в 1770 годy в поceлкe жило 500 чeловeк. Aмepикaнcкий иcтоpик Т. Фapeлли cчитaeт, что к этомy жe пepиодy можно отнecти поceлок нa Keнaйcком полyоcтpовe Aляcки, оcтaтки котоpого были обнapyжeны в XX вeкe — тaм нacчитывaлоcь 31 cтpоeниe.

Пepиод «дикого» оcвоeния пpодлилcя до 1780 годa и зaвepшилcя вытecнeниeм мeлких охотников кpyпными компaниями, котоpых этомy вpeмeни оcтaлоcь только пять, они пpинaдлeжaли кyпцaм Лeбeдeвy-Лacточкинy (Якyтcк), Гpигоpию Пaновy, Kиcилeвым (Иpкyтcк), Ивaнy Opeховy (Тyлa) и Лyкe Aлинy (Kaмчaткa).

Ocвоeниe Aляcки Pyccко-Aмepикaнcкой компaниeй

Зaтeм зa дeло взялcя пpомышлeнник Гpигоpий Шeлихов, подaвший идeю оcновaния Pyccко-Aмepикaнcкой компaнии (PAK), котоpaя полyчилa монопольноe пpaво нa оcвоeниe новых зeмeль. aкционepaми PAK cтaло гоcyдapcтво, импepaтоp Aлeкcaндp I, вeликиe князья и гоcyдapcтвeнныe дeятeли, в том чиcлe зять Шeлиховa кaмepгep Николaй Peзaнов, a пepвым глaвой компaнии cтaл cоpaтник Шeлиховa Aлeкcaндp Бapaнов. Зa нecколько дecятилeтий PAK cтaлa кpyпным пpeдпpиятиeм, cопepничaвшим c бpитaнcкой Ocт-Индcкой и c Гyдзон-Бeйcкой компaниями. Ee пpибыльноcть cоcтaвлялa до 1100% в год, оcновной добычeй cтaл мeх моpcкой выдpы — кaлaнa, котоpый цeнилcя доpожe золотa.

Kaк пишeт в cвоeй книгe «Pyccкиe в иcтоpии Aмepики» гeогpaф Bиктоp Пeтpов, из Oхотcкa Бapaнов пepeнec aдминиcтpaцию PAK нa Kaдьяк в Пaвловcкyю кpeпоcть, гдe он c cоpaтникaми жил в pyблeных избaх в cypовых ycловиях: коpaбли c мaтepикa пpодyкты доcтaвляли peдко, житeли оcтpовa полaгaлиcь нa охотy, pыбнyю ловлю и cбоp ягод.

B 1799 годy Бapaнов оcновaл нa оcтpовe Cиткa кpeпоcть Mихaйловcкоe, ee обитaтeли (25 pyccких и 55 aлeyтов) добывaли пyшнинy. В 1802 годy нa кpeпоcть нaпaли индeйцы-тлинкиты и cожгли ee дотлa, житeлeй пepeбили, нeкотоpых зaпытaли до cмepти и дaжe cъeли миccионepa; cпacлоcь 22 чeловeкa, котоpыe cyмeли добpaтьcя до Kaдьякa. Чтобы вepнyть кpeпоcть, Бapaновy пpишлоcь cнapядить воeннyю экcпeдицию из 800 чeловeк; поняв, что пpотив pyccких нe выcтоять, индeйцы yшли из оcтpогa, пpeдвapитeльно yбив cвоих млaдeнцeв и cобaк, чтобы тe голоcом нe выдaли их в ночи.

B 1805 годy тлингиты нaпaли нa кpeпоcть Якyтaт, зaложeннyю нa южном бepeгy Aляcки. Taм жили пpомыcловики c жeнaми-эcкимоcкaми; в пepвый жe год многиe погибли от голодa, a пpи нaпaдeнии было yбито 14 поceлeнцeв, оcтaльныe вышли в моpe, попaли в бypю и yтонyли. Oтдeльныe cтычки пc тлингитaми pодолжилиcь до 1855 годa — они нaпaдaли нa pyccкиe фaктоpии и поceлeния миpных индeйцeв, cоceдcтвовaвшиe c ними.

Oт оcтpогa до Tихоокeaнcкого Пapижa

Hовый оcтpог нa Cиткe возвeли нa cкaлaх нaд зaливом, и позжe он paзpоccя в гоpод Hово-Apхaнгeльcк. B 1806 годy от голодной гибeли житeлeй гоpодкa cпac фpeгaт «Юнонa», нa котоpом Peзaнов пpивeз пpодyкты из Kaлифоpнии. B 1808 годy cюдa пepeeхaлa aдминиcтpaция PAK, в 1810 годy в гоpодe было 60 домов, хpaм, cклaды и вepфь. Домa, оcвeщaeмыe cвeчaми из pыбьeго жиpa, pyбили из eли, котоpaя быcтpо гнилa и cлyжилa нe болee 20 лeт. Житeли cтpaдaли от нaшecтвия кpыc, a киpпичи для пeчeй пpиходилоcь возить c Kaдьякa — нa Cиткe глины нe было.

B 1822 годy в гоpодe появилacь peзидeнция гyбepнaтоpa и кaзapмы; пepвым гyбepнaтоpом cтaл Бapaнов (вceго их было 14), a к 1840 годy были поcтpоeны eщe двe цepкви — лютepaнcкaя и «индeйcкaя», появилcя пильный зaвод, зaвод по изготовлeнию чepeпицы из дepeвa, мyжcкоe и жeнcкоe yчилищa и двa мaгaзинa. Pядом нaходилоcь поceлeниe тлингитов, c котоpыми pyccкиe cyмeли нaйти общий язык, но Hово-Apхaнгeльcк был yкpeплeн чacтоколом нa cлyчaй cтолкновeния c ними, тaк кaк в 1851 годy индeйцы пpeдпpиняли новyю попыткy зaхвaтить гоpод, но aтaкa былa отбитa.

Haдо пpизнaть, что в нaчaлe отношeниe pyccких к тyзeмномy нaceлeнию было потpeбитeльcким, но позжe они нaчaли cтpоить для мecтных школы, кpeолы нaчaли зaнимaть поcты в aдминиcтpaции поceлков, a оcобо cмышлeных отпpaвляли в Пeтepбypг для обyчeния моpcкомy дeлy.

К 1860 годy под pyководcтвом гyбepнaтоpa нaходилоcь шecть paйонов Aляcки, cpeди котоpых были тpи оcтpовных: Aхтинcкий (Aлeyтcкиe оcтpовa), Kaдьякcкий и Kypилcкий; и тpи мaтepиковых: Ceвepный, Cинтхcкий и Улaнaшкинcкий.

B 1867 годy Hово-Apхaнгeльcк нaзывaли «Tихоокeaнcким Пapижeм» – в нeм жило 7 000 чeловeк, однaко опacaлиcь, что доcтaточно коpaбля c пyшкaми, чтобы cтepeть гоpод c лицa зeмли и yничтожить вce cyдa компaнии.

Meждy тeм мeховыe зaпacы Aляcки иcтощaлиcь, нa полyоcтpов потянyлиcь aмepикaнcкиe cтapaтeли, aмepикaнцы вооpyжaли индeйцeв, чтобы тe нaпaдaли нa pyccких; вcтaл вопpоc о возможном втоpжeнии бpитaнcких воeнных. Полyоcтpов был пpодaн CШA, пpичeм Pоccия тaк и нe полyчилa c пpодaжи ни цeнтa, Pоccийcкий Ceнaт и Гоcyдapcтвeнный cовeт дaжe нe одобpили подпиcaниe договоpa о пpодaжe, и нe cyщecтвyeт ни одного экзeмпляpa договоpa, нaпиcaнного нa pyccком языкe; поcлe чeго c Aляcки вывeзли вce pyccкоe нaceлeниe, там оcтaлиcь жить потомки от cмeшaнных бpaков, peдкиe миccионepы и охотники-одиночки.

источник

Британию королевы Виктории называли империей, над которой никогда не заходит солнце, ведь она владела колониями по всей земле, от Канады до Австралии. Викторианская Англия — образец чопорности и помешанности на традициях. Что до самой Виктории, то образ её довольно смутен. Величественная, холодная, властная… Настоящую королеву Викторию эти три слова описывают далеко не полностью.

Полное имя королевы — Александрина Виктория. Но в быту англичане пользовались, как правило, вторым, а не первым именем; под своим вторым именем Виктория и была коронована.

Отцом её был не предыдущий король, а его брат, Эдуард Август, герцог Кентский. Мать Виктории была немецкой принцессой (их было в те времена очень много) по имени Мария Луиза Виктория — в быту, как и дочь, просто Виктория. Все бабушки и прабабушки принцессы были немками. В общем, сама королева Виктория была скорее немкой, чем англичанкой. Вышла замуж она за немца, своего кузена Альберта, их сын женился на датчанке из немецкой семьи, и это сделало положение английской королевской династии несколько двусмысленным с началом Второй Мировой Войны.

Для принцессы — только передовые методы воспитания

Мама воспитывала принцессу Викторию в строгости

Когда будущая правительница великой империи только родилась, специально для неё была разработана особая система воспитания, отличавшаяся строгостью даже по меркам английских пансионов для девочек. Прежде всего, мать следила за тем, чтобы малышка не общалась ни с королём, ни с дядьями-герцогами, ни с мужчинами-придворными. Судя по тому, как строго мать относилась к тому, чтобы Виктория спала исключительно в её кровати, у королевы, помимо прочего, были причины опасаться, что девочку растлят.

Ограничен был и круг детей, с которыми принцессе приходилось общаться. Возможно, Виктория-старшая опасалась болезней вроде кори или коклюша, в девятнадцатом веке часто уносивших детские жизни. При девочке постоянно была немецкая гувернантка, очень строгая (благо, мать девочки поощряла её суровость), но всё же нашедшая в своём сердце немного тепла для малышки. Принцесса и любила её, и боялась.

Обучение принцессы началось в четыре года. Виктория учиться совершенно не желала, капризничала и просилась играть. Учитель, однако, оказался очень находчивым и сумел каждое занятие превратить в полное активного движения игру. Виктория, как всякий ребёнок, очень любила играть, её комнаты были буквально забиты игрушками. Дорогих фарфоровых кукол у девочки было 132 штуки! Принцесса придумывала для них платья, а гувернантка шила, пытаясь заодно приучить к рукоделью и свою подопечную. Абсолютно безуспешно. У Виктории не было ни малейшей склонности к рукоделию. Она предпочитала бегать, прыгать и танцевать.

Кроме того, девочка обладала несомненным литературным даром. В десять лет она написала книгу, по уровню не уступавшую произведениям многих современных ей писателей. Роман об отосланной в школу-пансион сироте был, однако, издан только в наши дни.

Принцесса почти не видела солнца, целыми днями сидя за учебниками

Чтобы девочка не разбаловалась, ей не давали чая, а на ужин кормили только хлебом с молоком — если, конечно, не было гостей. Таковы были новейшие педагогические веяния в Европе. Считалось, что от разнообразной и тем более сытной пищи, особенно мяса, дети становятся капризными, неумеренно резвыми, непослушными. Хлеб подавали подчерствевший, потому что сдоба тоже дурно влияет на ребёнка. Масла и тем более варений к хлебу принцессе не полагалось. Викторию предлагаемый рацион очень тяготил и как-то она поклялась, что, когда станет взрослой, будет есть баранину каждый день!

Кроме “обжорства”, Виктории запрещалось прилюдно плакать. А на людях она находилась практически всегда.

Уроки у принцессы начинались после завтрака и заканчивались поздно вечером. Целыми днями она должна была быть занята. Не столько ради получения знаний, сколько для поддержания дисциплины. В результате Виктория получила невероятное для девочек своего времени образование, не хуже, чем в школах для мальчиков.

Любимыми предметами у девочки были рисование, танцы, верховая езда и история. Кстати, о рисовании — принцесса оставила в копилку этнографии очень точные по передаче костюма акварели английских цыганок. Она довольно плотно общалась с несколькими цыганскими женщинами одним летом, когда выезжала с матерью за город.

Акварели принцессы Виктории

Одним из основных предметов беспокойства матери и гувернантки была фигура Виктории — девочка оказалась склонна к полноте. Никто не мог взять в толк, как без мяса, на одном только чёрством хлебе, она так полнеет? Её рацион ограничивали всё больше. В результате, став взрослой, Виктория удивляла окружающих своей любовью к разнообразной, вкусной, часто сладкой пище. Когда ей порекомендовали садиться за стол только при чувстве голода, она ответила: “Тогда мне придётся есть вообще весь день”. Современный врач нашёл бы у Виктории расстройство пищевого поведения на почве недоедания в детстве.

Её Величество королева Англии и Великобритании

Первым приказом Виктории, когда она стала королевой, было веление перенести её кровать из спальни матери. Она немедленно отменила все ограничения в еде и быстро ещё больше располнела. Кроме того, она, наконец-то, стала посещать столько балов, сколько хотелось, нагоняя своих сверстниц. Ведь королевой Виктория стала в восемнадцать лет! Все её сверстницы к такому возрасту, вместо того, чтобы чахнуть над алгеброй или физикой, успели посетить десятки вечеринок.

Первые годы правления на королеву продолжала оказывать влияние гувернантка. Даже свадьба не сразу изменила привычку Виктории обо всём советоваться со своей наперсницей.

Молодая королева Виктория

Своему избраннику и кузену, Альберту Саксен-Кобург-Готскому, Виктория сама сделала предложение — вопреки всем правилам. Альберт предложение принял, но после свадьбы первым делом поумерил норов супруги — например, отказывался открывать перед ней двери спальни, если на вопрос “Кто там?” она отвечала “Королева Англии”. Виктории полагалось отзываться — “Ваша жена”. Он же сделал всё, чтобы гувернантка потеряла своё влияние на королеву. Тем не менее, брак Виктории можно назвать счастливым. Они с Альбертом действительно любили друг друга.

Молодому мужу королевы поставили стол в её кабинете. Виктория была воспитана в нелюбви к бездельникам и собиралась максимально привлечь супруга к государственным делам. Но для этого его сначала надо было обучить. “Я читаю и подписываю бумаги, а Альберт их промокает…” писала она в своё дневнике.

Виктория в свадебном наряде

Со временем Альберт не просто стал участвовать в государственных делах — он очень серьёзно определял политику и экономику страны, влияя на супругу. Например, он учил её: “Делать деньги нужно из всего — неважно, какими способами”. Такая установка, с одной стороны, помогала развивать промышленность и рыночные отношения в стране, с другой, привела к ужасающим формам эксплуатации женщин, детей и мужчин-бедняков.

За двадцать лет супружеской жизни Виктория родила девятерых детей. Когда Альберт умер, потрясение королевы было так велико, что она буквально заперлась в своих покоях и не показывалась никому, кроме слуг. Но всё же королева сумела справиться с горем и вернулась в большую политику. Да, Виктория была очень политически влиятельной. Именно её личная просьба к Бисмарку в 1871 году спасла Париж от обстрела немецкой артиллерией.

Всё могут короли. И королевы. Но только не любить, кого хотят

Джон и Виктория

Второй после Альберта любовью жизни стал для Виктории простой шотландец по имени Джон Браун. Фаворита с неблагородным происхождением, конечно, сразу невзлюбили при дворе. Браун переносил эту неприязнь кротко. Он также никогда ни о чём не просил свою возлюбленную — ни о титулах, ни о подарках. Из-за того, что связь была такой долгой и нежной, недоброжелатели называли королеву “миссис Браун”.

Виктория не просто не пыталась скрывать скандальную связь. В 63 года она опубликовала книгу “Страницы из журнала нашей жизни в горной Шотландии”, в которой много, часто и с удовольствием вспоминала мистера Брауна. К сожалению, книга была написана в связи со смертью любимого. Королева также пыталась сначала издать мемуары о своём возлюбленном, но приближённые уничтожили черновики — чтобы королева не вздумала опозорить свою же династию.

Королева Виктория до глубокой старости сохраняла острый ум

Незадолго до смерти Брауна королеву попытался застрелить поэт по имени Родерик Маклин — Виктория не оценила его стихов. На незадачливого убийцу накинулись два школьника и избивали его зонтиками, пока не подоспели полицейские. Позже суд постановил считать Маклина невменяемым и, таким образом, невиновным. Королеве приговор не понравился, но даже королева в Британии не может просто брать и указывать суду, как исполнять законы.

Всего Виктория прожила 82 года. При её смерти присутствовал не только сын и наследник британской короны Эдуард VII, но и внук, германский император Вильгельм II. По просьбе королевы, в гроб её положили вместе с халатом Альберта и локоном волос Брауна. После похорон дочь Беатрис тщательно переписала, отредактировав, большинство дневников и сожгла оригиналы. Королева Виктория должна была остаться в памяти потомков не весёлой, горячо любящей, озабоченной простыми земными радостями, а — величественной. Холодной. Властной.

Источник:

Многоженство (или полигиния) – это своеобразная форма брака, которая характеризуется наличием у одного мужчины нескольких жен одновременно. Полигиния присуща многим народам и религиям. Например, согласно Корану, мусульманину разрешается иметь до четырех жен сразу.

Запрет на многоженство в СССР

С приходом советской власти в стране началась масштабная борьба с многоженством. В мусульманских республиках она проходила в рамках искоренения религии и насаждения атеизма. Полигиния расценивалась как унижение женского достоинства и нарушение ее прав. Запрет на многоженство наносил удар прежде всего по вечным противникам советского строя – по богатым мусульманам, которые могли позволить себе содержать нескольких жен. Бедные жители Средней Азии зачастую женились только после сорока, поскольку не имели возможности прокормить и одну супругу.

Уголовный кодекс СССР запрещал двоеженство и многоженство и предусматривал наказание за нарушение данного закона в виде штрафа и исправительных работ, или даже лишения свободы. За сожительство с несколькими женщинами можно было лишиться и партийного билета, что было пострашнее любого штрафа.

Сила традиций

Однако жители Азии и Кавказа продолжали придерживаться своих традиций. Особенно трудным оказалось уничтожить полигинию в провинциях, где люди не желали менять веками сложившийся уклад жизни. Во-первых, потому, что это не противоречило исламским законам, во-вторых, повышало рождаемость, и, в-третьих, многоженство оставалось показателем высокого социального статуса. Так что среди многоженцев иногда встречались и руководящие работники, которым потеря партбилета уж точно не сулила ничего хорошего.

Ежегодно в судах союзных республик рассматривались десятки дел о полигинии. Причем официально, на бумаге, борьба с многоженством проходила успешно. Однако на самом деле многие просто ловко скрывали своих младших жен.

Тайные браки

Чтобы не навлечь на себя неприятности, многоженцы никому не рассказывали о своих семьях. Зачастую о второй жене не знали не только коллеги мужа и соседи, но и первая супруга. С ней, кстати, мужчина заключал официальный брак в ЗАГСе. С другой женщиной (или женщинами) он сожительствовал нелегально и встречался тайно.

По советским законам вторая жена могла рассчитывать только на статус матери-одиночки, а дети, рожденные от такого союза, получали фамилию матери. К тому же в суде сожительница не имела право претендовать на имущество мужа.

Однако обыкновенной любовницей вторую жену назвать будет неправильно. Потому как чаще всего между мужчиной и женщиной совершался специальный религиозный обряд — никах, согласно которому женщина приобретала в мусульманском обществе официальный статус замужней дамы.

источник

Кем были шпионы, работавшие на СССР, и как сложилась их судьба после разоблачения.

Информация управляет миром, поэтому на счету каждого государства имеются секретные агенты разведывательных сетей. Эти таинственные люди ведут опасную войну в мирное для остальных время. Живя среди нас, они незаметно влияют на расстановку сил на политической, военной и экономической картах мира. Но что случается с ними в случае провала?

Несостоявшийся руководитель разведки Вашингтона

После Второй мировой высокопоставленный английский разведчик Ким Филби возглавил отдел английско-американского взаимодействия в борьбе с коммунизмом. В довоенное время агент СССР руководил так называемой «великолепной пятеркой» — очень сильной советской разведывательной группой, действующей за границей. Шпион готовился занять кресло главы вашингтонской разведки, но в 1951 году оказался под подозрением и отправился под видом журналиста в Ливан.

Ким Филби – глава «великолепной пятерки», просочившейся в MI5, MI6, Министерство иностранных дел и Военное министерство./Фото: defendingrussia.ru

В 1963 году один из агентов сети был рассекречен, а Филби посетил представитель британской разведки МИ-6 Николас Элиот, предложивший неприкосновенность взамен на полное признание. Ким Филби поделился со старым знакомым информацией в устной форме, условившись встретиться официально в британском посольстве. Чувствуя засаду, разведчик связался с русским куратором, который устроил срочную морскую эвакуацию советского шпиона. После провала Ким работал в центральной разведке консультантом по западным спецслужбам, занимаясь подготовкой разведчиков. Неоднократно награждался советским правительством за высокие достижения. Откровенные воспоминания советского разведчика собраны в книгу Кима Филби «Моя тайная война».

Атомный шпион на страже безопасности планеты

Немецкий физик-ядерщик Клаус Фукс сбежал в Англию после прихода Гитлера к власти. С 1940 года сотрудничал с бирмингемскими учеными, занимающимися разработкой атомной бомбы. Спустя год он добровольно связался с советской разведкой, пожелав передать сведения о ведущихся в Англии секретных разработках атомного оружия Советскому Союзу. Идя на такой серьезный шаг, ученый руководствовался исключительно личным взглядом на будущее планеты, которому могло угрожать ядерное оружие. Фукс признан гениальным ученым в области ядерной физики. Его разработки представляли ценный интерес, положивший начало созданию атомной бомбы.

Клаус Фукс, подтолкнувший СССР к созданию государственной атомной программы./Фото: evreimir.com

В 1943 году, после пробного годичного сотрудничества Клаус Фукс передан на связь КГБ СССР. С этого момента завербованный шпион работал в американской лаборатории Лос-Аламос, поддерживая непрерывную связь с советской разведкой. Американцы занимались созданием термоядерной (ее еще называли «водородной») бомбы при непосредственном участии в разработках Фукса. В 1950 году агент арестован в Великобритании по наводке ФБР и приговорён к 14 годам тюрьмы. Спустя 9 лет ученый освобожден досрочно. Бывший шпион вернулся на родину в ГДР и был назначен заместителем руководителя Института ядерной физики.

Обладатель самого большого советского гонорара за шпионаж

Олдрича Эймса заслуженно относят к группе самых ценных разведчиков советской истории.

Об этом агенте в СССР было известно лишь нескольким высшим офицерам. Его разведдеятельность сопровождалась разработкой сложнейших операций прикрытия и многомиллионными гонорарами. Известно, что за годы сотрудничества с советскими спецслужбами Эймсу выплачены рекордные в истории русской разведки суммы — более 2,5 млн. долларов.

Олдрич Эймс обошелся СССР особенно дорого./Фото: www.sovsekretno.ru

Олдрич Эймс возглавлял в ЦРУ отдел, контролирующий антисоветскую контрразведку. С 1985-го и вплоть до 1994 года передавал в СССР, а позже уже и в Россию сведения об агентах ЦРУ, действующих на нашей территории. Американцы уверены, что из-за шпионской деятельности Эймса погибли порядка десятка американских агентов из советских граждан, а также раскрыты секреты разведтехники, применяемой ЦРУ.

В 1994 году Эймса вместе с женой разоблачили и приговорили к пожизненному заключению, которое шпион отбывает и поныне. В 2017 году озвучивалась информация о том, что по-прежнему ведётся работа над вызволением Эймса из пенсильванской тюрьмы особо строгого режима.

Потерянный след ликвидатора Бандеры

В 1957 году сотрудник КГБ Богдан Сташинский выстрелом цианистого калия уничтожил руководителя ОУН Степана Бандеру. В числе осуществленных Сташинским операций и убийство идеолога украинского национализма Льва Ребета. За успешную борьбу с украинским националистическим подпольем Верховный Совет наградил Сташинского высоким орденом Красного Знамени.

Убийство Бандеры цианистым калием./Фото: www.kramola.info

Во время работы переводчиком в Министерстве внутренней и внешней торговли Богдан знакомится с гражданкой ГДР Инге Поль, ставшей впоследствии его женой. В 1961 году, после нескольких конфликтов с Центром на почве брака с иностранкой, перебежал с женой в Западный Берлин, где признался в совершённых убийствах и сдался полиции. Западногерманский суд вынес Сташинскому приговор в виде 8 лет тюремного заключения. Есть версия, что после освобождения шпион-перебежчик уехал под новым именем в США или ЮАР по программе защиты свидетелей. 4 ноября 2017 года ему могло исполниться 86 лет. Есть немалая вероятность, что он дожил до такого возраста и здравствует по сей день.

Британский миллионер, возглавлявший агентурную сеть

Конон Молодый был нелегальным британским резидентом КГБ. В 1954 году под фальшивым именем он открыл в Лондоне бизнес, став миллионером. Через агентурную сеть, возглавляемую предпринимателем, в СССР шла ценнейшая военно-политическая информация. В 1961 году из-за предательства перебежавшего в США польского разведчика Михаила Голеневского, Конон Молодый арестован прямо во время встречи с советскими агентами.

Два полковника-нелегала К. Молодый (слева) и В. Абель-Фишер./Фото: files.vm.ru

Суд приговорил Конона к 25 годам тюрьмы, но через 3 года советский шпион был обменян на задержанного в СССР британского разведчика Гревилла Винна. Вернувшись на родину, Конон Молодый стал сотрудником центрального аппарата КГБ. Он является прототипом героя в художественном фильме «Мертвый сезон».

Источник: