admin

О военных заслугах Л. И. Брежнева писала фронтовая пресса еще во время Великой Отечественной. Леонид Ильич прошел боевой путь от бригадного комиссара до начальника политуправления военного округа.

Бывший третий секретарь стал фронтовым агитатором

На фронт Л. И. Брежнев ушел с поста третьего секретаря Днепропетровского обкома партии. Перед этим участвовал в мобилизационных и эвакуационных мероприятиях. Дальнейшая служба Леонида Ильича была связана с политико-идеологической деятельностью в войсках – пока действовал институт бригадных комиссаров, упраздненный в октябре 1942 года, Брежнев занимал эту должность. Затем служил в различных политструктурах Кавказского и Южного фронтов, 18 армии, к концу войны он был уже генерал-майором.

Чем и за что его награждали

Суть деятельности политработника на фронте – вдохновлять бойцов на военные подвиги, поддерживать высокий боевой дух. Как и остальные партийные идеологи, Л. И. Брежнев принимал непосредственное участие в приеме в партию на боевых позициях новых членов.

Первый орден Красного Знамени (всего их у Брежнева было два, обоими награжден во время войны) Леонид Ильич получил в 1942 году за Барвенково-Лозовскую операцию и бои под Днепропетровском, в которых он принимал участие. Одним из самых знаковых сражений для Брежнева была битва за Новороссийск, за которую его наградили орденом Отечественной войны I степени. Как писал в 1943 году в «Правде» фронтовой корреспондент С. А. Борзенко, Л. И. Брежнев 40 раз под угрозой подрыва судов посещал окруженный плацдарм Малая земля. Однажды сейнер с Брежневым все же подорвался на мине, и политработника выбросило взрывной волной за борт.

Сергей Александрович описывает эпизод, демонстрирующий способности политрука Брежнева убеждать воинов отстаивать свои рубежи. Так, растерявшихся от наступления гитлеровцев бойцов одного из пулеметных расчетов он кулаками заставил вести огонь, в результате чего атака фашистов была отбита.

В начале весны 1943 года Брежнева представили к ордену Красной Звезды за большую политработу в период наступления РККА под Новороссийском. Второй орден Красного Знамени начальник политотдела18-й армии получил в 1944 году за отличную организацию партработы и личное мужество, проявленное в боях на 1-м Украинском фронте.

В ноябре того же года, как сказано в наградном листе на Л. И. Брежнева, он был удостоен ордена Богдана Хмельницкого I степени за отличную организационную деятельность в боевой обстановке при освобождении ряда городов на Украине. К тому времени Брежнев был уже кавалером двух орденов Красного Знамени, орденов Красной Звезды и Отечественной войны, у него имелась медаль «За оборону Кавказа». Еще один орден Богдана Хмельницкого, теперь уже II степени, Леониду Ильичу вручили в конце мая победного 1945-го.

Известно, что в 1943 году от командования 18-й армией полковнику Л. И. Брежневу за участие в сражениях на плацдарме Малая земля был вручен именной маузер К-96 в деревянной кобуре с надписью «За боевые заслуги». Это единственное именное оружие будущего генсека, полученное им в качестве награды во время Великой Отечественной войны (у Леонида Ильича в послевоенное время накопился целый арсенал огнестрельного и холодного оружия, которое ему дарили).

источник

Эта страна настолько многогранна, что в одной статье просто невозможно охватить все шокирующие факты, известные об истории, культуре, традициях и быте китайцев. Но мы попытаемся рассказать о наиболее впечатляющих моментах.

Непонятно, кто они такие

Это может показаться курьезом, но не существует четкого ответа на вопрос: «Кто такие китайцы?»

Одни специалисты используют данный этноним для обозначения представителей многочисленного этноса хань, к которому относится подавляющее большинство жителей КНР.

Другие причисляют к китайцам все 56 народностей, официально признанных властями этой страны коренными жителями Поднебесной.

Третьи добавляют к ним еще и тайваньцев, и членов многочисленных диаспор, уже долгое время находящихся в других странах.

400 миллионов абортов

Главной проблемой Китая, как известно, является перенаселенность. По оценкам демографов, в настоящее время народ КНР – это 1 миллиард 357 миллионов человек. То есть, пятая часть всех жителей нашей планеты. С 1980 по 2015 годы ханьцам, как основному этносу данной страны, было разрешено рожать лишь одного ребенка. Представителям национальных меньшинств руководство страны дозволяло растить троих детей в каждой семье.

Поскольку рождение мальчика стало приоритетным для китайцев, ведь продолжателями рода считаются лишь мужчины, многие супружеские пары принимали решение сделать аборт, узнав от врачей, что у них будет девочка. Это привело к небывалому по своему масштабу количеству искусственно прерванных беременностей. Эксперты подсчитали, что за 35 лет действия строгих демографических ограничений китаянки сделали порядка 400 миллионов абортов.

Врачам Поднебесной даже законом запретили сообщать родителям пол их будущего малыша, чтобы как-то уменьшить эту шокирующую статистику.

Города-призраки

В Китае много городов-призраков. Они выстроены совсем недавно и продолжают возводиться. Огромные комплексы жилых и административных зданий, торговые центры и стадионы стоят пустыми. По оценкам специалистов, в Поднебесной насчитывается примерно 64 миллиона многоквартирных домов, где нет главного – людей. И это в перенаселенной стране.

Самым крупным городом-призраком является Ордос, где работает мэрия, а улицы регулярно убирают муниципальные служащие. Больше никого здесь нет. Такая ситуация кажется фантастической. Ежегодно китайцы строят около 20 призрачных городов. Например, это Чэнгун, Цяндучен, Дунгуан, Циншуйхэ, Синьян, Сучжоу и многие другие.

Но и это еще не все. По договоренности с правительством африканской Анголы возле столицы это страны китайцы возвели город Нова-Сидад-де-Киламба. Он рассчитан на 500 тысяч жителей, но так и остается пустым.

Цель строительства всех этих комплексов не ясна. Звучат разные предположения: от подготовки к глобальному катаклизму до желания властей простимулировать рост экономики и занять чем-то рабочих.

«Автобусы смерти»

С 2004 года смертная казнь в КНР может приводиться в исполнение в… специальных автобусах. Они необходимы, чтобы ускорить процесс исполнения высшей меры наказания, автоматизировать и оптимизировать затраты. А сам внешний вид таких «автобусов смерти», по задумке властей, должен останавливать людей от реализации преступных замыслов.

Мобильные бригады палачей используют в своей работе инъекции ядовитого вещества, прозванного «пекинским коктейлем». Автобусы оснащены специальными креслами с электроприводом – для удобства. Они колесят по дорогам, запугивая граждан, и решая свою основную задачу. Все-таки в Китае много осужденных, которые ожидают исполнения приговора.

Один часовой пояс

Несмотря на то, что территория КНР расположена в пяти часовых поясах, в стране официально действует лишь одно время – пекинское. Это удобно столичным чиновникам, ведь их региональные коллеги всегда на рабочем месте в положенное время. Но жителям приходится нелегко. Например, на западе Китая – в Синьцзян-Уйгурском автономном районе – восход солнца приходится на 10 часов утра. А зимой дневное светило уходит за горизонт уже после полудня по официальному времени.

Жители многих регионов Поднебесной, недовольные такой ситуацией, отказываются работать по пекинскому времени, нелегально придерживаясь более удобного графика.

Гусиная полиция

Наряду с собаками в китайской полиции служат… гуси. Их используют для охраны стратегически важных объектов. Увидев незнакомца, домашние птицы сразу же начинают громко гоготать, привлекая внимание стражей порядка к возможному правонарушителю. И если собак можно отравить, подмешав яда в угощение, то гуси на такие уловки преступников не ведутся. Они никогда не принимают подачки из чужих рук.

Китайцы переняли опыт древних римлян, которых от нападения галлов в 390 году до нашей эры, по преданию, спасли именно громко загоготавшие птицы. Также известно, что в 80-е годы ХХ века американская армия использовала гусей для охраны своих объектов, расположенных в ФРГ.

Деформированные женские ноги

В течение целого тысячелетия – с Х до ХХ века – в аристократических семьях Китая было принято искусственно деформировать ножки девочек, чтобы они были как можно меньше. Такие стопы сравнивали с лепестками лотоса, порой их обладательницы не могли самостоятельно ходить. То есть, фактически становились инвалидами. Их переносили слуги.

Считалось красивым и крайне престижным иметь маленькие ножки. Такие невесты очень ценились, так как «стопы лотоса» – признак аристократического происхождения. А здоровые ноги нужны лишь крестьянкам для тяжелой физической работы.

Деформации ступней у девочек взрослые добивались различными способами. Ноги жестко бинтовали, ломали и отрезали пальцы.

Кастрация ради работы

Во времена династии Мин (1368-1644 годы) в Китае насчитывалось более 100 тысяч евнухов. Они работали в многочисленных гаремах правителей. Для бедняка перспектива оказаться во дворце знатного вельможи или даже самого императоры казалась прекрасной мечтой. Желая получить такую работу, мужчины сами кастрировали себя и своих сыновей. Однако конкурс был очень строгий, на одно вакантное место иногда претендовали до двух сотен потенциальных евнухов.

Свиные туалеты

Китайцы совмещали два важных дела: справляли нужду и кормили свиней. Еще на заре цивилизации они придумали туалеты, выгребные ямы которых были соединены специальными желобами со свинарниками. Так происходила утилизация отходов жизнедеятельности.

Наиболее ранние свиные туалеты, обнаруженные археологами, датируются 220-206 годами до нашей эры, это эпоха династии Хань. В ХХ веке власти Китая официально запретили такие сортиры-кормушки, поскольку мясо свиней, поедающих человеческие фекалии, может быть заражено различными инфекциями.

Удобные штанишки с дырками

Кайданку – это штанишки с разрезом сзади, которые в Китае носят малыши в возрасте от 2 до 4 лет. Когда ребенку надо справить нужду, ему ничто не мешает. Поэтому даже на улицах Пекина можно увидеть, как крохи писают. Этот обычай позволяет родителям значительно экономить на подгузниках, не стирать пеленки и комбинезончики. И малышу хорошо – не приходится на своем опыте узнавать, что такое намочить штанишки.

Изначально кайданку были предметом женского гардероба. Но потом стали обязательной частью детской одежды. Правда, сейчас их постепенно начали вытеснять памперсы.

Оригинальные блюда из яиц

Китайская кухня – это почти бесконечный повод для шока. Здесь едят практически всë. Оригинальностью отличаются даже блюда из куриных яиц. Например, в провинции Чжэцзян вас обязательно угостят местным деликатесом, который называется «тунцзыдань», что по-русски означает «яйцо мальчика».

Готовится это блюдо просто. В местных школах ставятся специальные ведра, в которые ученики обязаны пописать. Затем мочу ребят, не достигших половой зрелости, отвозят в рестораны. Там в данной жидкости варят куриные яйца. Причем, их скорлупу слегка разбивают, чтобы желток и белок пропитались мочой. Гурманы утверждают, что на вкус этот деликатес слегка солоноват.

«Столетнее яйцо» – еще одна популярная закуска. Вопреки названию, блюдо готовится не целый век, а всего 3-4 месяца. Свежее куриное яйцо обмазывают смесью глины, извести, чая, соли, золы. Затем все это обильно обсыпают соломой и рисовой шелухой. Теперь «полуфабрикат» можно закапывать в землю и ждать, пока он прогниет до такой степени, что станет деликатесом.

Можно отравиться вшами

Удивительно, но китайцы ели вшей. Возможно, они специально разводили этих паразитов, чтобы полакомиться. В древних трактатах по медицине даже содержатся рецепты снадобья для пациента, который съел слишком много вшей, что могло привести к отравлению. Так что злоупотреблять этими насекомыми все же не стоит.

Фестиваль собачьего мяса

Каждый год в городе Юйлинь с 21 по 30 июня проводится Фестиваль собачьего мяса. Специально ради мероприятия китайцы забивают около 10-15 тысяч «шариков» и «тузиков». Они считают, что собачье мясо приносит людям удачу и здоровье.

Поедание кошек тоже считается очень полезным среди жителей Поднебесной. Ежегодно около 4 миллионов «мурок» и «васек» попадают на столы в качестве основных блюд.

Защитники животных в ужасе от таких народных традиций.

Пей до дна!

Во время корпоративных вечеринок, деловых встреч и банкетов китайцы обязаны употреблять много спиртного. Здесь бытует обычай, который называется «ганбэй» – требование пить до дна. Русские бизнесмены часто жалуются на то, что партнеры из Поднебесной буквально заставляют их злоупотреблять алкоголем. Но тут есть одна хитрость.

Дело в том, что с того момента, как вы подняли свой бокал и сделали первый глоток, можно держать его в руках и медленно отхлебывать. Ставить на стол положено лишь пустую тару, иначе хозяева обидятся. Поэтому многие люди просто держат бокалы в руках в течение всего мероприятия.

Правда, среди китайцев бытует ошибочное мнение, что русские просто обязаны много пить. Поэтому жители Поднебесной стремятся проявить максимум гостеприимства.

источник

Человеческая история знает множество крылатых фраз, которые со временем обретали свою собственную жизнь. Правда, впоследствии, как правило, забывалось, по какому поводу они были произнесены. Выражение «последнее китайское предупреждение» в этом списке не исключение.

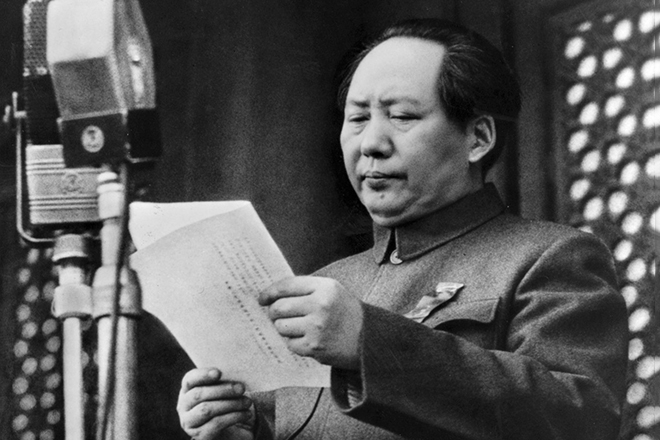

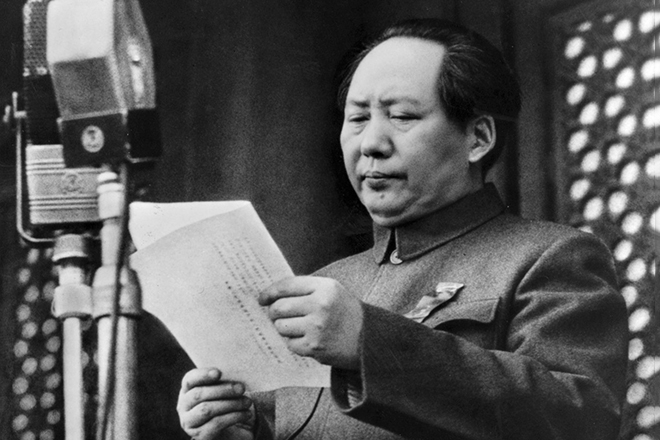

Мао Цзэдун против Чан Кайши

Самое удивительное, что появившееся в Советском Союзе популярное высказывание берёт своё начало в противостоянии Китая с Тайванем в 1950-1960-х годах прошлого века. После окончания Второй мировой войны в Китае образовались два политических лагеря. Во главе одного из них стояла консервативная политическая партия Гоминьдан. Ей руководил активный противник коммунистических идей маршал Чан Кайши, поддерживаемый США. Ему противостояла Коммунистическая партия Китая, лидером которой на тот момент был легендарный Мао Цзэдун. В 1949 году на территории континентальной части Китая к власти пришли коммунисты, а проигравший им политическое сражение Чан Кайши вынужден был эмигрировать на Тайвань. Здесь он возглавил китайское правительство в изгнании. На протяжении нескольких десятилетий Чан Кайши совмещал два высших государственных поста президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами Китайской Республики. До начала 1970-х годов США и крупнейшие страны Запада признавали Чан Кайши как единственного законного правителя Китая, в то время как СССР поддерживал правительство Мао Цзэдуна.

Последнее китайское предупреждение

Между двумя частями, неравномерно разделенного Китая, постоянно происходили многочисленные политические конфликты и боевые столкновения. Власти коммунистического Китая неизменно реагировали на них гневными предупреждениями в адрес Тайваня и США. В свою очередь официальная пропаганда Советского Союза регулярно озвучивала многочисленные китайские предупреждения голосом прославленного диктора всесоюзного радио Юрия Борисовича Левитана. Самое интересное, что каждое из них подавалось как последнее, после которого коммунистический Китай грозил своим противникам применением военной силы. Не удивительно, что граждане Советского Союза, в очередной раз услышав последнее китайское предупреждение, лишь иронично улыбались.

Сколько их может быть?

Давно остались в прошлом военно-политические разногласия между властями Тайваня и континентального Китая, а крылатая фраза, родившаяся в СССР, всё ещё продолжает жить. Как правило, её употребляют, когда один человек угрожает другому некими санкциями, не предполагая вводить их на практике. Такие предупреждения никак не ограничиваются ни в количественном плане, ни временными рамками. Ведь общее число китайских предупреждений, сделанных Китаем США и Тайваню, только к 1964 году перевалило за 900.

источник

Человеческая история знает множество крылатых фраз, которые со временем обретали свою собственную жизнь. Правда, впоследствии, как правило, забывалось, по какому поводу они были произнесены. Выражение «последнее китайское предупреждение» в этом списке не исключение.

Мао Цзэдун против Чан Кайши

Самое удивительное, что появившееся в Советском Союзе популярное высказывание берёт своё начало в противостоянии Китая с Тайванем в 1950-1960-х годах прошлого века. После окончания Второй мировой войны в Китае образовались два политических лагеря. Во главе одного из них стояла консервативная политическая партия Гоминьдан. Ей руководил активный противник коммунистических идей маршал Чан Кайши, поддерживаемый США. Ему противостояла Коммунистическая партия Китая, лидером которой на тот момент был легендарный Мао Цзэдун. В 1949 году на территории континентальной части Китая к власти пришли коммунисты, а проигравший им политическое сражение Чан Кайши вынужден был эмигрировать на Тайвань. Здесь он возглавил китайское правительство в изгнании. На протяжении нескольких десятилетий Чан Кайши совмещал два высших государственных поста президента и верховного главнокомандующего вооруженными силами Китайской Республики. До начала 1970-х годов США и крупнейшие страны Запада признавали Чан Кайши как единственного законного правителя Китая, в то время как СССР поддерживал правительство Мао Цзэдуна.

Последнее китайское предупреждение

Между двумя частями, неравномерно разделенного Китая, постоянно происходили многочисленные политические конфликты и боевые столкновения. Власти коммунистического Китая неизменно реагировали на них гневными предупреждениями в адрес Тайваня и США. В свою очередь официальная пропаганда Советского Союза регулярно озвучивала многочисленные китайские предупреждения голосом прославленного диктора всесоюзного радио Юрия Борисовича Левитана. Самое интересное, что каждое из них подавалось как последнее, после которого коммунистический Китай грозил своим противникам применением военной силы. Не удивительно, что граждане Советского Союза, в очередной раз услышав последнее китайское предупреждение, лишь иронично улыбались.

Сколько их может быть?

Давно остались в прошлом военно-политические разногласия между властями Тайваня и континентального Китая, а крылатая фраза, родившаяся в СССР, всё ещё продолжает жить. Как правило, её употребляют, когда один человек угрожает другому некими санкциями, не предполагая вводить их на практике. Такие предупреждения никак не ограничиваются ни в количественном плане, ни временными рамками. Ведь общее число китайских предупреждений, сделанных Китаем США и Тайваню, только к 1964 году перевалило за 900.

источник

Осенью 1993 года конфликт ветвей власти привел к боям на московских улицах, расстрелу Белого дома и сотням жертв. По мнению многих, тогда решалась судьба не только политического устройства России, но и целостности страны.

Это событие имеет множество названий – «Расстрел Белого дома», «Октябрьское восстание 1993-го», «Указ 1400», «Октябрьский путч», «Ельцинский переворот 1993 года», «Черный октябрь». Однако именно последнее носит нейтральный характер, отражая всю трагичность ситуации, возникшей из-за нежелания противоборствующих сторон идти на компромисс.

Внутриполитический кризис в Российской Федерации, развивавшийся с конца 1992 года, вылился в столкновение сторонников президента Бориса Ельцина с одной стороны и Верховного Совета с другой. Политологи усматривают в этом апогей конфликта между двумя моделями власти: новой либерально-демократической и отживающей советской.

Результатом противостояния стало насильственное прекращение действия в России существовавшего с 1938 года Верховного Совета, как высшего органа государственной власти. В столкновениях противоборствующих сторон в Москве, пик которых пришелся на 3-4 октября 1993 года, по официальным данным погибло не менее 158 человек, еще 423 были ранены или получили иные повреждения.

Российское общество до сих пор не имеет однозначных ответов на ряд ключевых вопросов о тех трагических днях. Существуют лишь версии участников и очевидцев событий, журналистов, политологов. Расследование действий конфликтующих сторон, инициированное КПРФ, так и осталось незавершенным. Следственная группа была распущена Государственной думой после того, как было принято решение об амнистии всех лиц, участвовавших в событиях 21 сентября — 4 октября 1993 года.

Все началось в декабре 1992 года, когда на 7-м Съезде народных депутатов парламентарии и руководство Верховного Совета подвергли резкой критике правительство Егора Гайдара. Как следствие, кандидатура реформатора, выдвинутая президентом на пост председателя правительства, Съездом не была утверждена.

Ельцин в ответ обрушился с критикой депутатов и предложил к обсуждению идею всероссийского референдума по вопросу о доверии. «Какая сила затянула нас в эту чёрную полосу? – размышлял Ельцин. – Прежде всего — конституционная двусмысленность. Клятва на Конституции, конституционный долг президента. И при этом его полная ограниченность в правах».

20 марта 1993 года Ельцин в телевизионном обращением к народу объявил о приостановке действия Конституции и введении «особого порядка управления страной». Через три дня отреагировал Конституционный Суд РФ, признав действия Ельцина неконституционными и усмотрев в них основание для отрешения президента от должности.

28 марта включился уже Съезд народных депутатов, который отклонил проект о назначении досрочных выборов президента и в парламент и провел голосование по вопросу отрешения Ельцина от должности. Но попытка импичмента провалилась. За отрешение президента от должности высказались 617 депутатов при необходимых 689 голосах.

25 апреля состоялся инициируемый Ельциным всенародный референдум, на котором большинство поддержало президента и правительство и высказалось за проведение досрочных выборов народных депутатов Российской Федерации. Недовольные результатами референдума противники Бориса Ельцина 1 мая вышли на демонстрацию, которая была разогнана ОМОНом. В этот день пролилась первая кровь.

Роковой указ

Но противостояние Ельцина с Верховным Советом возглавляемым спикером Русланом Хасбулатовым и вице-президентом Александром Руцким только начиналось. 1 сентября 1993 года Ельцин своим указом временно отстранил от исполнения своих обязанностей Руцкого «в связи с проводимым расследованием, а также в связи с отсутствием поручений вице-президенту».

Впрочем, обвинения Руцкого в коррупции не подтвердились – компрометирующие документы были признаны поддельными. Парламентарии тогда резко осудили указ президента, посчитав, что он вторгся в сферу полномочий судебных органов государственной власти.

Но Ельцин не останавливается и 21 сентября подписывает роковой указ №1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», который и спровоцировал в конечном итоге массовые беспорядки в столице. Указ предписывал Съезду народных депутатов и Верховному Совету прекратить свою деятельность «в целях сохранения единства и целостности Российской Федерации; вывода страны из экономического и политического кризиса».

Борис Ельцин прямо обвинял парламент и Верховный Совет в том, что они проводили курс на ослабление правительства и, в конечном счете, на устранение президента, подготовив и приняв за последние месяцы «десятки новых антинародных решений».

В стране назревал государственный переворот. По мнению политологов, у оппонентов Ельцина были мотивы для смещения действующего президента. Хасбулатов к моменту роспуска Съезда народных депутатов утратил свой избирательный округ, так как Чечня де факто отделилась от России. Руцкой не имел шансов на победу на президентских выборах, но в качестве исполняющего обязанности президента он мог рассчитывать на рост популярности.

В результате указа №1400 согласно статье 121.6 действующей Конституции Ельцин автоматически был отрешен от должности президента, так как его полномочия не могли быть использованы для роспуска либо приостановления деятельности любых законно избранных органов государственной власти. Пост главы государства де-юре переходил к вице-президенту Руцкому.

Президент действует

Еще в августе 1993 года Ельцин спрогнозировал «жаркую осень». Он зачастил на базы ключевых армейских подразделений в Московской области, тогда же им были в два-три раза повышены оклады офицерскому составу.

В начале сентября по распоряжению Ельцина главу Конституционного суда Валерия Зорькина лишили автомобиля со специальной связью, а само здание Конституционного суда было освобождено от охраны. В это же время был закрыт на ремонт Большой Кремлевский дворец, и лишившиеся помещения для работы депутаты были вынуждены переселиться в Белый дом.

23 сентября Ельцин добрался и до Белого дома. После того, как депутаты и члены Верховного Совета отказались покинуть здание, правительство отключило в нем отопление, воду, электричество и телефон. Белый дом был окружен тремя кордонами колючей проволоки и несколькими тысячами военных. Однако вооружение имелось и у защитников Верховного Совета.

За несколько дней до обозначенных событий Ельцин на правительственной даче в Завидово встретился с министром обороны Павлом Грачевым и директором Федеральной службы безопасности Михаилом Барсуковым. Бывший глава охраны президента Александр Коржаков рассказывал, как Барсуков предложил провести командно-штабные учения для отработки взаимодействия между теми частями, которым, возможно, придется воевать в столице.

В ответ Грачев встрепенулся: «Ты что, Миша, паникуешь? Да я со своими десантниками там всех порву». И Б. Н. его поддержал: «Пал Сергеичу виднее. Он Афган прошел». А вы, дескать, «паркетные», помолчите, – вспоминал беседу Коржаков.

Апогей

Назревавшую драму пытался предотвратить Патриарх всея Руси Алексий II. При его посредничестве 1 октября конфликтующими сторонами был подписан Протокол, предусматривавший начало отвода войск от Дома Советов и разоружение его защитников. Однако штаб обороны Белого дома вместе с депутатами денонсировал Протокол и был готов продолжать противостояние.

3 октября в Москве начались массовые беспорядки: оцепление вокруг здания Белого дома было прорвано сторонниками Верховного Совета, а группа вооруженных людей во главе с генералом Альбертом Макашовым захватила здание московской мэрии. Одновременно во многих местах столицы прошли демонстрации в поддержку Верховного Совета, в которых участники акций вступали в активное столкновение с милицией.

После призыва Руцкого толпа демонстрантов двинулась к телецентру намереваясь захватить его, чтобы дать возможность лидерам парламента обратиться к народу. Однако вооруженные подразделения МВД были готовы к встрече. Когда молодой человек с гранатометом произвел выстрел, чтобы выбить дверь, войска открыли огонь по демонстрантам и им сочувствующим. По данным Генпрокуратуры в районе телецентра было убито и впоследствии скончалось от полученных ран не менее 46 человек.

После кровопролития возле Останкино Ельцин убедил министра обороны Павла Грачева отдать приказ армейским подразделениям о штурме Белого дома. Атака началась утром 4 октября. Несогласованность действий военных привела к тому, что стрельба крупнокалиберными пулеметами и танками велась не только по зданию, но и по безоружным людям, находившимся в зоне оцепления у Дома Советов, что привело к многочисленным жертвам. К вечеру сопротивление защитников Белого дома было подавлено.

Политик и блогер Александр Вербин назвал акцию 4 октября «проплаченной военщиной», отмечая, что спецподразделения ОМОН и специально подготовленные снайперы по приказу Ельцина расстреляли защитников Конституции. Не последнюю роль в поведении президента, по мнению блогера, сыграла поддержка Запада.

Фигура Ельцина как руководителя государства построенного на осколках СССР вполне утраивала Запад, в первую очередь Соединенные Штаты, поэтому западные политики фактически закрыли глаза на расстрел парламента. Доктор юридических наук Александр Домрин говорит, что даже существуют факты, свидетельствующие о намерении американцев отправить в Москву войска для поддержки Ельцина.

Единодушия нет

Политики, журналисты, интеллигенция разделились во мнениях о произошедших в октябре 1993 года событиях. К примеру, академик Дмитрий Лихачёв тогда выразил полную поддержку действиям Ельцина: «Президент – это единственный человек, который избран народом. А значит, то, что им совершено, – не только правильно, но и логично. Ссылки на то, что Указ не соответствует Конституции – ерунда».

Российский публицист Игорь Пыхалов в победе Ельцина видит попытку установления в России прозападного режима. Беда тех событий еще и в том, что у нас отсутствовала организующая сила, способная противостоять западному влиянию, считает Пыхалов. Верховный Совет, по словам публициста, имел существенный недостаток – у людей, стоявших на его стороне, не было ни единого руководства, ни единой идеологии. Поэтому они не смогли договориться и выработать понятную широким массам позицию.

Ельцин спровоцировал конфронтацию, так как он проигрывал, – считает американский писатель и журналист Дэвид Саттер. «Президент не приложил усилий, чтобы наладить сотрудничество с парламентом, – продолжает Саттер. – Он не пытался влиять на законодателей, не объяснял, в чем заключается его политика, игнорировал парламентские дебаты».

Впоследствии Ельцин интерпретировал события в период с 21 сентября по 4 октября как противостояние демократии и коммунистической реакции. Но эксперты склонны видеть в этом борьбу за власть между бывшими союзниками, для которых мощным раздражителем являлось негодование по поводу коррупции в исполнительной власти.

Политолог Евгений Гильбо считает, что противостояние Ельцина и Хасбулатова было выгодно обеим сторонам, так как их политика не имела конструктивной программы реформ, и единственной формой существования для них была только конфронтация.

«Тупая борьба за власть» – так категорично выражается публицист Леонид Радзиховский. Согласно действовавшей тогда Конституции две ветви власти пережимали друг друга. По дурацкому советскому закону «всю полноту власти» имел Съезд народных депутатов, пишет Радзиховский. Но поскольку, ни депутаты, ни члены Верховного Совета страной руководить не могли, то реально власть оказалась у президента.

источник

Все началось с самого мистического природного явления — затмения солнца. С того момента свет померк для многих советских ученых, первыми из которых стали именно астрономы. Поэтому в соответствии с названием главной обсерватории страны это дело и было названо впоследствии пулковским.

Затмение

По прогнозам специалистов, затмение солнца должно было состояться 19 июня 1936 года. Однако готовиться к нему начали загодя. Причем, не только советские астрономы, но и заграничные светила. Понятно, что ученые разных стран активно общались между собой по этому вопросу. Именно подобные связи и стали поводами для многочисленных арестов и расстрельных приговоров.

Одним из первых под каток репрессий попал директор Астрологического института Борис Нумеров. У него, кстати, и происхождение оказалось неудачным: он был сыном священника. Кроме того он регулярно ездил за границу для наведения мостов с тамошними обсерваториями. В конце октября 1936 года Нумерова арестовали, обвинив его в том, что он организовал антисоветское общество, участники которого занимались вредительством и готовили свержение существующей власти. Созданные астрономом приборы и разработанные им научные методы, которые вошли в учебники, были забыты. Осуждена была даже супруга Нумерова. Самого ученого расстреляли в 1941 году.

Череда расстрелов

28 июня 1937 года арестовали директора Пулковской обсерватории Бориса Герасимовича. Он, как и Нумеров, выезжал в заграничные командировки. Понятно, что и Герасимовичу данное обстоятельство на руку не сыграло. На его научные труды, монографии и учебники тоже не обратили никакого внимания. Герасимовича расстреляли быстро, уже в конце ноября того же 1937 года.

Молодого сотрудника Пулковской обсерватории Дмитрия Еропкина взяли раньше директора, еще в декабре 1936 года. Казалось, что его минует страшная кара: его приговорили к 10-ти годам заключения. Однако уже через 6 месяцев Еропкина обвинили в контрреволюционной агитации среди сокамерников. 20 января 1938 года ученый был казнен.

То же самое, что случилось с Еропкиным, произошло и с его коллегой Максимилианом Мусселиусом. Поначалу ему тоже дали 10 лет, но спустя год расстреляли.

Под горячую руку

В пулковской мясорубке оказались астрономы Балановский, Боева, Газе, Днепровский, Леман-Балановская, Марков, Козырев, Перепелкин, Яшнов и многие другие. Нельзя не отметить, что тогда под горячую руку попали не только астрономы, но и другие ученые. Так в 1937 году арестовали советского геолога Николая Свитальского. По одним данным его расстреляли, по другим – он скончался естественной смертью, будучи в заключении. Тогда же был осужден и другой геолог Андрей Кириков, причем, вместе со своей супругой. Физик Юрий Крутков был приговорен к 10 годам. Геофизика Петра Нечипоренко расстреляли в сентябре 1937 года.

Этот список далеко не полный. Однако до сих пор точное количество жертв пулковского дела неизвестно. Те, чьи имена остались в истории, были приговорены к заключению, умерли в тюремных стенах или были приговорены к расстрелу.

Все перечисленные ученые и большинство не фигурирующих в данной статье в 50-х годах были реабилитированы.

После опустошительных походов золотоордынских ханов, русские земли были обескровлены. Они бы не выдержали надвигающегося нашествия Тамерлана. Однако оно так и не состоялось. Попробуем представить, какими бы могли быть результаты похода Железного Хромца на Русь.

До 6-го климата

Тамерлан (в арабском варианте Тимур) был рожден для завоеваний. Взглянем на его знамя, внутри которого размещались три овала. Говорят, они символизировали части света, покорившиеся завоевателю – Европу, Азию и Африку. Конечно, громко сказано (до Африки он так и не добрался), хотя в амбициях и самонадеянности Тамерлану не откажешь.

Он разгромил сильные армии турецкого султана Баязида и ордынского хана Тохтамыша, воевал на территориях Китая, Персии, Индии и Малой Азии, расширив границы своей империи от Каспийского до Аравийского моря. Придворный летописец Тамерлана Гийассаддин Али утверждал даже, что его повелитель дошел до земель франков.

Другие подданные Тамерлана льстили ему еще больше, уверяя будущих читателей хроник, что в походе на север их правитель достиг «пределов шестого климата». Согласно представлениям исламских ученых, мир разделялся на семь климатов: первым был экватор, седьмым — полюс. Шестой по этой логике должен был соответствовать заполярью.

Реальная картина завоеваний Тамерлана была, видимо, не столь масштабна. Однако историки предполагают, что в условиях войны с Тохтамышем среднеазиатский полководец вполне мог вести военные действия на землях древнерусских княжеств. Намереваясь уничтожить Золотую Орду, Тамерлан наверняка рассчитывал нанести урон и ее даннику – Руси.

На Русь

Мамай, разгромленный Дмитрием Донским, оказался не последним, и не самым страшным врагом Руси. В 1382 году Москву сжег другой ордынский хан – Тохтамыш, снова принудивший московского князя платить дань. Однако здесь на политическую арену вышел Железный Хромец, в планы которого не входило возрождение могущества Золотой Орды.

В 1388 году Тамерлан расправился с мятежным хорезмским городом Ургенч, а через два года направил свое войско навстречу Тохтамышу. Пять лет длилось противостояние властителей двух империй, которое обрамляли битвы 1390 и 1395 года, и в обеих Тамерлан сокрушил Тохтамыша.

Во время войны с золотоордынцами Тамерлан двигался вверх по Волге и, согласно историкам, достиг нынешнего Саратова. На всем пути ордынские земли подвергались опустошению и разорению. Но было ли у среднеазиатского воителя намерение двигаться дальше в сердце русских земель?

Арабские летописи говорят, что Тамерлан пошел дальше и вторгся в пределы Московского княжества. И не просто вторгся, но и разграбил Москву. «Целыми вьюками блестели бобры, черных соболей также несметное число, горностаев столько связок, что не счесть», – описывает хронист поживу. Особенно автора поразили русские женщины, которых он сравнил с розами.

После московского погрома, согласно арабскому источнику, завоеватель повернул на юг, грабя на своем пути города и уничтожая иноверцев. Конечным пунктом этого похода стала столица Орды Сарай, заверяет летописец.

Слова арабского писателя историки ставят под большое сомнение, так как не существует других источников, подтверждающих захват Тамерланом Москвы. Полководец действительно намеревался дойти до русской столицы, однако так до нее и не добрался, уверены историки.

Божья воля

Русские летописцы имеют свою точку зрения на эти события. Они сообщают, что грозного завоевателя остановила Владимирская икона Богоматери, которую перед намечающимся походом огромного тюркского войска с крестным ходом принесли в Москву. В летописи говориться, что приснился Тамерлану сон, в котором Богородица призывала его покинуть пределы Русской земли. По другой версии Тамерлан шел на Владимир, однако подобное видение заставило его повернуть назад.

Существует также арабская легенда, где говориться, что Тамерлану явился исламский проповедник Хызр и велел не воевать, а только продемонстрировать свою силу. Согласно легенде, Тамерлан бросил в стену города двухлетнего жеребца, а когда стена рухнула, полководец прокричал так, «что у воинов отнялся язык от страха и бледность страшная всё лицо покрыла».

Впрочем, возможно арабские источники говорят об осаде другого русского города – Ельца, который в то время являлся окраиной рязанских земель. Многотысячная армия Тамерлана без труда овладела слабо защищенной крепостью, после чего осталась стоять на месте под холодными осенними дождями. Только по пришествии двух недель Тамерлан принял решение вернуть войско в Самарканд.

Не войны ради

Историки до сих пор не могут найти однозначное объяснение поступку Тамерлана, однако они практически уверены, что решись он пойти на Русь, последствия для нашего государства могли быть катастрофическими. Учитывая размах и мощь империи Тамерлана мало уступавшей Золотой Орде в период ее расцвета, «великий эмир» мог собрать войско численностью минимум 200 тысяч человек. Именно столько, по словам самого Тамерлана, участвовало в походе на Золотую Орду.

Русское государство, еще не оправившееся от монгольского нашествия и погрязшее в междоусобицах, фактически не имело сил что-либо противопоставить армаде Железного Хромца. Поход Тохтамыша на Москву в августе 1382 года, во время которого хан смог разорить центральные области великого княжения без столкновения с его соединенными силами и затем добиться возобновления его зависимости от Золотой Орды, подтвердил неспособность Русского государства противостоять масштабной агрессии.

Русские княжества никак не угрожали империи Тамерлана, а поэтому у полководца не было необходимости совершать карательные походы. Единственное, что ему было нужно – это средства на содержание многотысячной армии. Арабский хронист Шараф ад-Дин Йазди описывает большую добычу, взятую Тамерланом в русских землях, однако не сообщает о боевых действиях против местного населения, хотя смысл его «Книги побед» («Зафар-наме») – описание подвигов самого Тамерлана и доблести его воинов.

Можно предположить, что дальнейший поход на Русь Тамерлана был бы вызван не желанием доказать свое военное превосходство, а намерением получить богатую добычу. В случае если бы осаждаемый город не капитулировал, то завоеватель вероятно поступил бы с ним, как с покоренным Ургенчем – сравнял с землей, а пустынное место засадил ячменем. Горожан вполне вероятно ждала бы печальная участь жителей иранского Исфахана, часть из которых воины Тамерлана обезглавили, другую часть задавили лошадьми.

Основной удар армии Тамерлана пришелся бы на богатые Московские и Владимирские земли, однако жирный куш в виде Пскова и Новгорода вряд ли бы достался завоевателю. Суровый климат, естественные препятствия в виде лесов и болот преградили бы дорогу армии Железного Хромца так, как полстолетия назад они застопорили продвижение монгольской орды. В результате города Северо-Западной Руси, учитывая ослабевшее Московское княжество, вероятно довольно быстро интегрировались бы в состав Великого княжества Литовского.

Скованный военной кампанией в Китае, Персии, Индии и Малой Азии Тамерлан вряд ли бы стал держать значительные силы в русских землях. Рано или поздно объединившиеся князья дали бы отпор завоевателю. Тамерлана интересовал Великий шелковый путь, проходивший по южным территориям его империи. Именно для удобства контроля за богатыми караванами он уничтожил северную ветвь шелкового пути и перенаправил ее через свои земли. Величие и богатства Самарканда – лучшее свидетельство успеха коммерческого предприятия «великого эмира».

источник

Итальянцы появились на Руси при Иване III. Они возводили храмы, строили здания, заводы, занимались торговлей, шелкоткачеством, литьем пушек, стекольным делом. Сегодня в России живут потомки некоторых из них. Какие же фамилии они носят?

Откуда взялись Фрязины?

Подмосковные поселки Фрязино и Фряново были основаны на Стромынском тракте, бравшем начало прямо от московских улиц. Эти земли в свое время были пожалованы выходцам из Италии. Жители средневековой Руси звали итальянцев фрягами, фрязами, фрязинами, так как они носили верхнюю одежду под названием «ферязь». Прозвище Фрязин получили многие итальянцы, прославившиеся на Руси своими делами.

Так, Иваном Фрязиным прозвали чеканщика монет при Иване III Джана Баттиста делла Вольпе. Бон Фрязин достроил, возвысив на три яруса, кремлевскую колокольню времен Ивана Калиты, впоследствии получившую имя «Иван Великий». Знаменитая Царь-пушка была отлита Павлином Фрязиным (Паоло де Боссо), а 1000-пудовый колокол «Благовест» — Николаем Фрязиным. Марко Фрязин (Марко Руффо) строил Казенный двор и Грановитую палату в Кремле. Алевиз Фрязин (Миланец) возводил стены и башни Кремля со стороны Неглинки, а Алевиз Новый Фрязин – Архангельский собор. В памяти народной они так и остались Фрязиными. Правда, сложно сказать, являются ли россияне, носящие подобную фамилию, потомками кого-либо из них, или просто их предки были родом из Фрязина.

От Фиораванти до Пикузы

Один из самых знаменитых итальянцев в России – архитектор Аристотель Фиораванти, построивший в Москве Успенский собор, кирпичный завод и Пушечный двор. Возможно, с ним связано название Фряново. И, соответственно, фамилия Фрянов.

Еще одним известным итальянским архитектором был Пьетро Антонио Солари. С 1490 года по 1493 год он руководил строительством стен, башен и других зданий Кремля. Фамилия Солари в России трансформировалась в Соларёв.

Хорошо известна в России и фамилия Чичерин. Революционер Георгий Чичерин с 1918 года по 1923 год занимал пост советского наркома иностранных дел. Основателем дворянского рода Чичериных стал толмач (переводчик) Афанасий Чичерини, прибывший на Русь в свите византийской принцессы и будущей великой княгини Софьи Палеолог. Чичерини, кстати, является одним из предков А.С. Пушкина. А «муж фряжский прехитрый Захар Тутчев» имеет отношение к генеалогии другого русского поэта, Федора Тютчева.

С Россией связывают и итальянскую фамилию Росси. Крупнейший зодчий русского ампира Карло Росси (1775-1849 гг.), сын итальянской балерины, родился в Санкт-Петербурге, хотя архитектурному искусству обучался в Италии. Он автор множества проектов, среди которых три парадные площади Петербурга – Дворцовая, Адмиралтейская и Сенатская. Однако фамилия Росси все-таки итальянская и, кстати, означает «Рыжий».

Фамилия Пикуза появилась в России после Отечественной войны 1812 года. На самом деле это обрусевший вариант фамилии Пикузо. Носили ее итальянские цыгане, потомки которых сейчас проживают на юге России, в частности, в Краснодарском крае.

«Русские» итальянцы

Небольшая итальянская диаспора существует в Крыму. Это потомки моряков, портовых работников, крестьян и строителей, которые эмигрировали туда, начиная с 1820 года. Много итальянцев поселилось, в частности, в предместьях Феодосиии и Керчи.

Считается, что итальянские фамилии в большинстве случаев заканчиваются на «-о», «-е», «-и». Большая часть «русских» итальянцев сохранили свои исконные фамилии – Гарибальди, Тольятти, Маринетти, Сколярино.

Между тем фамилии некоторых прибывших в старину в Россию итальянцев были переиначены на русский лад: лейб-медика Ивана III Антона Немчину, к примеру, прозвали Немчиным; папского легата Антонио Поссевино, побывавшего в Москве при Иване Грозном, именовали Поссевиным. По этому же принципу некоторые фамилии потомков итальянцев были позднее изменены на русский манер. Так, Порчелли превратился в Порчелиева, Бове – в Бовина, Марини – в Маринина. По ним вычислить итальянские корни уже сложно. Фамилия Лентовский произошла вовсе не от «ленты», как можно подумать, а от «ленто» — «медленно». Обычно ее давали семинаристам. Фамилия певицы Ирины Аллегровой также имеет итальянское происхождение, хотя настоящая фамилия ее отца – Саркисов (он просто придумал себе фамилию на основе музыкального термина «аллегро» — быстро, оживленно). У итальянцев же эта фамилия звучит как Аллегро.

источник

Свердловская область – один из наиболее населённых и промышленно развитых регионов России. Это же можно сказать и про соседние области Урала: Пермскую, Челябинскую, Оренбургскую. По доле в ВНП страны каждая из них сравнима с соседними республиками Татарстаном и Башкирией.

«Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить!»

В августе 1990 года, после своего избрания Председателем Верховного Совета РСФСР, Борис Ельцин совершил поездку в Казань и Уфу, во время которой бросил клич руководителям республик: «Берите себе суверенитета столько, сколько сможете проглотить!». Ельцин в то время сильно нуждался в поддержке со стороны региональных элит, особенно в автономных республиках РСФСР, для своего противостояния с союзным центром. Во многих регионах России посчитали, что такой призыв адресован не только национальным республикам, но также краям, областям и т.д.

Свердловская область, поддерживая своего земляка Ельцина, в своём «демократическом радикализме» шла впереди Москвы и (тогда ещё) Ленинграда. Во время референдума 17 марта 1991 года о сохранении СССР она стала единственным регионом РСФСР, где за единство Союза проголосовало меньше половины участвовавших избирателей. Фактическим лидером неформального и многоликого движения в поддержку Ельцина на его родине стал Эдуард Россель, избранный в июле 1990 на пост председателя областного Совета народных депутатов.

Во время августовского путча ГКЧП Россель безоговорочно поддержал Ельцина. 6 сентября 1991 года Свердловский областной Совет, опережая указания из Москвы, учредил должность главы администрации области и назначил на неё Росселя. 16 октября Ельцин утвердил это назначение.

Федеративный договор

1992-1993 гг. характеризовались острой политической борьбой вокруг курса социально-экономического реформирования России и вокруг проекта новой федеральной Конституции. В 1992 году руководство РФ предложило субъектам федерации подписать Федеративный договор. Документов с таким названием было два: один предназначался для республик в составе РФ, другой – для прочих субъектов федерации. Республики получали больше прав, чем края, области и т.п., особенно в части формирования своего бюджета и ведения внешнеэкономической деятельности. Федеративный договор был подписан всеми субъектами РФ, кроме Татарстана (последний добился для себя заключения отдельного Федеративного договора в 1994 году). Проект новой Конституции, разрабатывавшийся комиссией Съезда народных депутатов, был во многом основан на положениях Федеративного договора и также предусматривал за республиками больше прав, чем за остальными субъектами.

Однако ни действующая на тот момент конституция, ни Федеративный договор не запрещали субъектам РФ повышать свой статус до уровня республики. В промышленно развитых регионах РФ, таких, как регионы Урала, росло недовольство своим приниженным положением по сравнению с республиками. Это особенно чувствовалось на фоне рыночных реформ, во время которых сильно пострадали работники ВПК, к которому относилось большинство предприятий Урала.

«Уральский франк»

К этому периоду относится попытка смягчить негативное воздействие рыночных реформ введением регионального платёжного средства – «уральского франка». Идея принадлежала товариществу «Уральский рынок», возглавлявшемуся Антоном Баковым. Печать была заказана за 20 тыс. долларов на Пермской фабрике Гознака и выполнена с соблюдением технологий защиты от подделок. Первоначально российское правительство не выражало никакого недовольства таким «финансовым сепаратизмом». Напротив, глава правительства Егор Гайдар поддержал идею. Со стороны Минфина и Госбанка не было возражений. Партия «уральских франков» на сумму 56 млн. была отпечатана и доставлена в Екатеринбург, однако в обращение так и не введена.

Тем временем 25 апреля 1993 года, одновременно с всероссийским референдумом о доверии Ельцину и Съезду народных депутатов, в Свердловской области состоялся региональный референдум по вопросу об её преобразовании в республику в составе РФ. 83,4% проголосовавших (при явке 67%) положительно ответили на него. Опираясь на волю населения, облсовет 1 июля 1993 года вынес решение о преобразовании Свердловской области в Уральскую республику.

Екатеринбург стал центром мощного регионального политического проекта. 14 сентября главы Пермской, Челябинской, Оренбургской и Курганской областей подписали меморандум о готовности присоединиться к строительству Уральской республики. Разгон Ельциным Съезда народных депутатов не повлиял на намерения Росселя и его сторонников, поддержавших все действия Президента. 27 октября 1993 года Свердловский облсовет принял конституцию Уральской республики, вступившую в силу через четыре дня. Она провозглашала, что Уральская республика – субъект РФ, наделённый всеми правами, которые имеют республики в составе РФ согласно конституции РФ.

Ельцин поначалу не видел в этом ничего плохого. Он ободрил Росселя, участвовавшего 2 ноября в расширенном заседании Правительства России. По словам Ельцина, стремление областей поднять свой статус до республик – закономерный процесс. Однако уже 9 ноября вышел указ Ельцина о снятии Росселя с поста губернатора и о признании недействительным провозглашения Уральской республики. Утверждают, что на решение Ельцина больше всего повлияли убеждения в том, что «Уральская республика это сепаратизм», со стороны главы администрации Президента Сергея Филатова.

В решении Ельцина была, впрочем, своя логика: не всё, что используется как средство для завоевания власти, годится потом для её удержания и укрепления. Разогнав Съезд и став единоличным правителем России. Президент РФ стал меньше нуждаться в поддержке региональных элит.

Сам Россель впоследствии говорил, что у него никогда не было намерения вывести Урал из состава России, да это и невозможно: «Я собирался создать республику с губернатором и без национального принципа. А когда политическая ситуация созреет, намеревался отказаться от статуса республики, подчеркнув равенство региона с другими».

источник

В июне 2002 года в центре Москвы произошли беспорядки с участием российских болельщиков. Считается, что происшествие было спровоцировано проигрышем футбольной сборной России команде Японии со счетом 1:0.

Толпа, якобы недовольная исходом матча, принялась крушить автомобили и громить витрины магазинов. Однако есть и другие версии случившегося.

Почему полыхнуло

В воскресенье, 9 июня 2002 года толпа болельщики собрались на Манежной площади в самом центре города посмотреть на игру футбольных сборных России и Японии в рамках Чемпионата мира по футболу. По данным правоохранителей, на площади собралось около 40 тысяч человек.

Болельщики следили за игрой с уличных мониторов, установленных на Манежке. Периодически на них демонстрировался рекламный ролик со сценой из фильма «Большой Лебовски», где мужчина крушит автомобиль тяжелым предметом. По мнению правоохранителей, именно демонстрация агрессивного ролика спровоцировала на насилие толпу, недовольную поражением национальной сборной.

Другие заявили, что во всем виноваты власти, которые не запретили продажу спиртного перед матчем. Действительно, в тот день горячительные напитки можно было купить во всех близлежащих магазинах, причем продавали болельщикам не только пиво, но и алкоголь покрепче.

В итоге пустые бутылки стали грозным оружием в руках участников беспорядков: по словам очевидца событий, толпа начала бросать бутылки в экраны и витрины гостиницы «Москва».

Вместе с тем есть версия, что агрессия собравшихся 9 июня на Манежке – это совершенно стихийный выброс адреналина, проявление так называемого синдрома толпы. Как отмечают психологи, в условиях, когда люди эмоционально «заряжены», катализатором может стать одна случайно брошенная фраза.

Случайностей не бывает

Но многие из очевидцев и экспертов сделали тогда однозначный вывод: произошедшее не было случайностью. По одной из версий, беспорядки были заранее спланированы. Исследователь экстремизма Александр Тарасов обратил внимание на несколько важных деталей. Во-первых, у погромщиков были с собой обрезки металлических труб и бутылки с зажигательной смесью – «коктейли Молотова».

По его словам, в России просто не было традиции использовать подобное оружие во время массовых акций протеста, что было типично, к примеру, для Западной Европы и тамошних «левацких» митингов. Кроме того, чтобы изготовить «коктейль Молотова» нужны специальные знания.

Также эксперт отметил, что в России во время массовых митингов не было принято бить витрины. Достаточно вспомнить масштабные столкновения на Гагаринской площади в мае 1993 года, когда не было побито ни одного магазина, даже «буржуйского» немецкого «Деликатессена». Однако во время событий 9 июня толпа разгромила витрины всех попавших под ее горячую руку магазинов.

Были те, кто выдвинул версию спланированной западными спецслужбами провокации. Другие полагали, что к произошедшему приложил руку кто-то из олигархов, недовольный происходившими в стране внутренними процессами.

И еще один факт, на который обращали внимание очевидцы тех событий: практически полное отсутствие милиции и внутренних войск на Манежной площади и прилегающих улицах. По некоторым данным, охраняли многотысячную толпу всего лишь 120 правоохранителей.

Где милиция?

Очевидцы заявляли, как только начались беспорядки первыми с площади ушли солдаты внутренних войск, за ними милиция. Ярости разъяренных погромщиков пытался противостоять лишь отряд ОМОН из 40 человек: он мужественно противостоял обезумевшей толпе, но в итоге был рассеян.

По некоторой версии, милиционеры, которые были в то время на Манежке, укрылись в здании Госдумы. Погромщики, видя свою безнаказанность, стали забрасывать витрины на Охотном ряду, были перевернуты и сожжены стоявшие там автомобили. После этого толпа направилась в сторону Лубянской площади, громя все, что попалось ей под руку.

Неизвестные люди в черном

Таинственности тем событиям добавляют некие люди в черной одежде, которых видели болельщики. Именно они, как считают многие, убили 17-летнего школьника Андрея Труженикова. Один из его товарищей получил ножевое ранение от одного из этих людей. После чего Тружеников с друзьями попытался догнать обидчиков. В результате сам он получил ранение в грудь, другой его товарищ – в живот. Вполне возможно, что это была группа провокаторов.

Бунт «карликов»

Еще одна версия утверждает, что беспорядки учинили «карлики» – несовершеннолетние фанаты. По свидетельству одного из болельщиков, малолеток на Манежке пытались усмирить старшие товарищи, но «карлики» были пьяны, поэтому бросились на тех, кто пытался им противостоять.

Из-за отсутствия милиции малолетки почувствовали свою силу и принялись громить город. При этом часть их них пыталась прорваться на Красную площадь, но охрана смогла их остановить.

Последствия

Бесчинства удалось прекратить ближе к 19:00. Для усмирения толпы собравшимся правоохранителям пришлось применить оружие. Пострадали 79 человек, разбито 107 автомобилей, семь из них сожжено, побиты 36 витрин магазинов.

Было задержано 130 человек, 31-му из них вскоре были предъявлены обвинения. Так, по статье 212 УК «Участие в массовых беспорядках» 18-летний Александр Т. получил четыре года лишения свободы, 21-летний Владимир С., призывавший жечь автомобили, – пять.

Громивший торговые палатки Андрей Р. сел на три года. Всего же срок от двух до семи лет получили 26 участников погромов. А компании, демонстрировавшей на экранах ролик с уничтожением автомобиля, выписали штраф в размере всего лишь 20 тысяч рублей.