admin

А казалось бы, что между ними общего!

Иногда мы надеваем одежду, даже не задумываясь, почему она так называется. Любимый кардиган, свитер фасона реглан, резиновые веллингтоны в сырую погоду. А ведь у каждой вещи есть свой «родитель», и часто — действительно интересная история создания. Как появилисьна свет привычные вещи — в нашем материале.

Граф Кардиган, который не любил холод

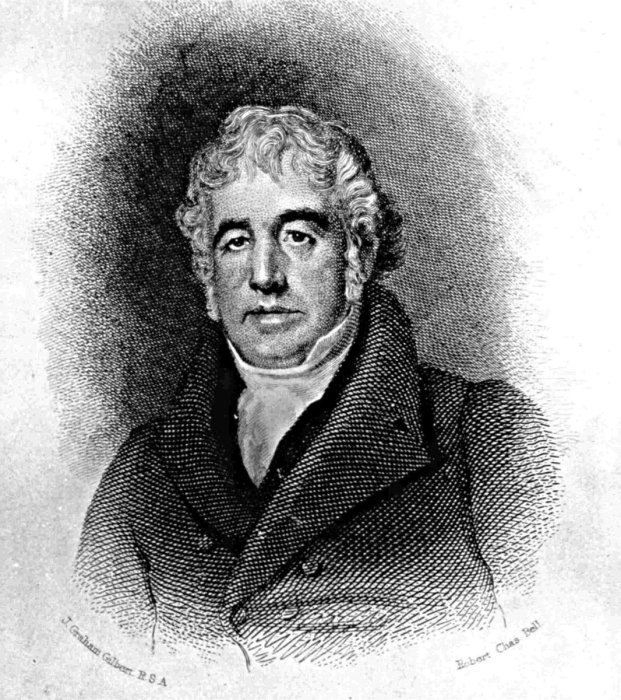

В 1854 году, во время Крымской войны английский генерал Джеймс Томас Браднелл, граф Кардиган VII, командовал кавалерийской бригадой. Во время Балаклавского боя разработанное им стремительное наступление оказалось неудачным – граф потерял половину своих солдат. Однако имя Кардигана осталось в истории не благодаря этому поражению, а потому, что он изобрел удобный вязаный жакет для поддевания под мундир. Граф не любил холод, он заботился о себе и своих подчиненных, кроме того считал, что и на войне нужно выглядеть элегантно. Удобная кофта из шерсти, без воротника и на пуговицах защищала от холода и не была видна — нужный стиль обмундирования сохранялся. Граф считался модником, а его бригаду называли самой элегантной в Европе.

Генерал Джеймс Томас Браднелл, граф Кардиган VII./Фото: cdn.history.com

Трикотажный жакет стал очень популярным после войны. Когда граф скончался, этот предмет одежды стали называть его именем, и называют до сих пор. Многие носят кардиганы, но мало кто знает, что благодарить за них нужно английского генерала.

Сегодня, например, вязаный полушерстяной кардиган носят офицеры и генералы армии США. У него пять пуговиц, предусмотрены погоны. Это не обязательный элемент обмундирования, но многие приобретают его за свой счет из-за удобства.

Чарльз Макинтош, который случайно изобрел непромокаемые плащи

Есть две версии возникновения непромокаемых плащей. Самая распространенная звучит так: шотландский химик Чарльз Макинтош производил опыты с каучуком. Неизвестно, что именно он делал в тот момент, когда раствор этого вещества попал на рукав его пиджака, но по истечении некоторого времени Макинтош с удивлением обнаружил, что ткань в этом месте не пропускает воду. Он не преминул этим воспользоваться и получил патент на непромокаемый плащ, а вскоре началось серийное производство этого изделия.

Химик Чарльз Макинтош./Фото: realdepartment.com

Правда, есть предположение-версия, что такая практичная ткань была изобретена хирургом Джеймсом Симом, а Чарльз лишь «подхватил» открытие и улучшил его.

Впрочем, сегодня это уже не столь важно: с 1824 года, когда первый плащ нашел своего покупателя, такая одежда пользуется неизменным успехом. Теперь она не имеет такого неприятного запаха, как раньше, и с удовольствием используется многими. Кстати, приверженцем элегантного прорезиненного плаща был Фрэнк Синатра, и часто надевал его на прогулку. Теперь макинтош — это не просто защита от дождя, а определенный, очень интересный и не стареющий стиль.

Барон Реглан, однорукий и презирающий швы

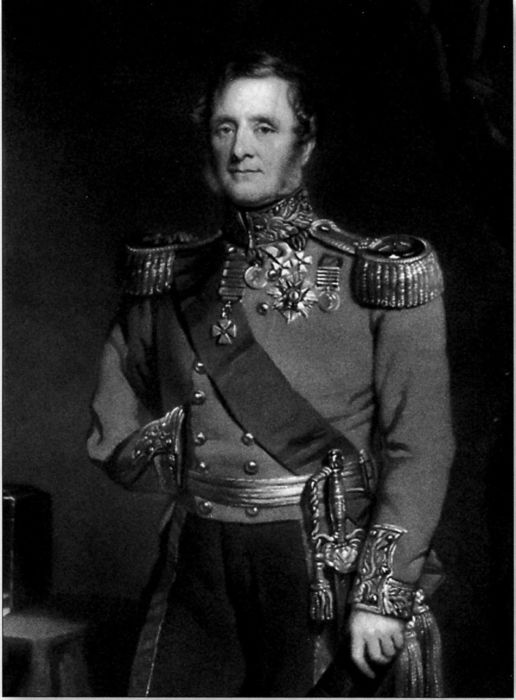

Реглан – одежду такого покроя сегодня носят миллионы людей. В этом случае отсутствует шов между тканью на плече и рукаве. А почему именно «реглан»? Дело в том, что жил в давние времена фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан, который участвовал в битве при Ватерлоо, был серьезно ранен и лишился там руки – пришлось провести ампутацию. Заживление шло медленно и плохо, и ношение классической шинели причиняло сильную боль за счет трения швом. Барон обратился к портному с просьбой пошить модель с иным покроем рукава, и тот исполнил просьбу. Теперь рукава шли от воротника, что избавляло Реглана от неудобств.

Фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан./Фото: www.krimoved-library.ru

Нововведение быстро стало модным, и во время Крымской войны английские военные были одеты в форму с новыми рукавами. Это было не только удобно, но и практично, так как отсутствие швов предотвращало проникание воды.

Вскоре такой покрой стали использовать при пошиве гражданской одежды – мужских плащей и пальто, а затем и женских костюмов и платьев.

Генерал Галиффе, который изобрел брюки во имя любви

Сегодня брюки галифе – это настолько привычный элемент одежды, что не вызывает удивления ни у кого. А изобрел такую модель маркиз Гастон Огюст Галиффе, который дослужился до генерала, и даже был назначен военным министром. Однако вряд ли его кто-то помнил бы сегодня, если бы не изобретенный им предмет одежды.

Генерал Гастон Огюст Галиффе./Фото: i.simpalsmedia.com

Гастон принимал участие в франко-прусской войне, и получил тяжелое ранение в бедро. Рана медленно заживала, а Галиффе приходилось терпеть болезненные частые перевязки. О ношении классических кавалеристских брюк, которые обтягивали ноги, словно вторая кожа, не могло быть и речи – из-за бинтов они просто не налезали, да и боль при этом усиливалась. Расстроенный проблемой, Галиффе практически не выезжал из дома.

Однако все изменилось, когда маркизу прислали приглашение на бал, который устраивал его друг. Скорее всего, Галиффе отказался бы, однако он был сильно влюблен в дочь друга – это была последняя капля, и Гастон согласился.

Маркиз срочно вызвал портного. Когда Галиффе предстал перед участниками бала, они были поражены его нарядом – широкими в бедрах и узкими в голенях брюками. Смотрелось это ново, очень необычно и изящно. Дочь друга была восхищена. Кстати, в дальнейшем она и маркиз поженились.

Поскольку Гастон служил военным министром, то по его приказу новые брюки стали обязательной формой кавалеристов, и их стали использовать для пошива военной формы в разных странах.

Герцог Веллингтон, которого вспоминают добрым словом грибники

Резиновые сапоги есть практически в каждом доме. В них копают огород, ходят в лес и на рыбалку. А помог их изобретению Артур Уэлсли, английский герцог Веллингтон I. Он был полководцем, который одержал победу в сражении при Ватерлоо и премьер-министром Великобритании. Одним из его прозвищ было «Красавчик», так как этот человек очень любил красиво и элегантно одеваться.

Художник Доу Джордж — Портрет герцога Веллингтона.

Именно он ввел в моду узконосые сапоги из кожи, которые стали с удовольствием носить в аристократических кругах Британии. В 1856 году Генри Ли Норрис начал производство резиновой обуви, и в первую очередь он обратил внимание на модель, введенную в моду герцогом Веллингтоном. С тех пор высокие резиновые сапоги носят название веллингтоны. Их носят и взрослые, и дети, и не все уже помнят, как называется такая обувь.

Источник:

Донские казаки со времен Ивана Грозного играли важнейшую роль в истории России. Об их жизни и подвигах сложено много песен и стихов, написано немало прозы, а в народном сознании укоренился образ казака как лихого рубаки на вороном коне. Тем не менее, некоторые факты об этих вольных людях до сих пор остаются малоизвестными.

Любители турчанок

Казачество на берегах Дона начинает складываться с XV века. Молодые крестьяне, не желающие работать на барина, искали здесь вольной жизни. Изначально казацкое общество состояло практически из одних мужчин. Поэтому вопрос с женщинами был для них очень актуален.

Выручали постоянные набеги на соседей, прежде всего на Турцию. Несмотря на то, что Османы были злейшими врагами донцов, казаки часто брали в жены турчанок, которых смогли захватить в качестве трофеев во время набега. Смешанные браки у обитателей донских степей были в порядке вещей.

Только с 1568 по 1878 год Россия воевала с Турцией семь раз. Активными участниками всех этих конфликтов были донские казаки. И это не считая привычных набегов на турецкие владения. Так, во время атаки турецкого поселения на побережье Таганрогского залива в 1635 году, донцы захватили в плен 1735 турецких женщин. Всех их казаки позже взяли в жены.

Среди вольного народа турчанок называли ясырками, а детей, который рождались от таких смешанных браков – болдырями. Отсюда, кстати говоря, и пошла фамилия Болдырев.

С русской поведешься – опозоришься!

Как это ни странно, но жениться на русской или украинке у донских казаков было не в почете. Даже во второй половине XVIII века, когда на южные земли массово хлынули переселенцы из центральной части страны, свободолюбивые казаки старались дистанцироваться от пришедших на Дон русских. Переселенцев они рассматривали как угрозу своей самобытности.

Если же донец все-таки брал в жены русскую или украинку, то он покрывал позором себя и свой род. Естественно, родственники такие союзы очень не приветствовали. Поэтому в случае смерти мужа на войне община могла отвернуться от овдовевшей женщины и ее детей. При этом жениться казаки старались рано – до 20 лет, чтобы успеть обзавестись потомством до ухода на службу.

Мужское воспитание

Воспитание будущих воинов у донцов было максимально строгим. Драться казак должен был уметь, когда еще едва начинал говорить. Как правило, мальчика учили рукопашному бою с трехлетнего возраста.

В том же возрасте казак начинал учиться верховой езде. Стрелковое оружие он изучал с семи лет, а шашку – главное оружие вольнолюбивого донца – с десяти. Но казаки были не только искусными воинами, но и трудолюбивыми земледельцами, поэтому мальчики работали в поле наравне со всеми уже с пяти лет.

Обереги в ушах

Серьги на мужчине обычно смотрятся противоестественно, но у донских казаков они были абсолютной нормой и имели серьезное смысловое значение. Серьга в левом ухе означала, что донец – единственный сын у одинокой матери, в правом – что он последний мужчина в роду. Этот элемент считался оберегом, потому как во время боя командиры старались беречь таких бойцов.

Красота и сила

Казачки по праву считались самыми красивыми женщинами. Этому способствовало многовековое смешение представителей разных этнических групп. Казацкие женщины обладают пламенными черными глазами, «полными жизни щеками» и «величайшей опрятностью в одежде», отмечал исследователь Василий Сухоруков.

Дончанки удивительным образом сочетали в себе женственность со смелостью и твердостью характера. По мнению исследователей, все дело в постоянном напряжении казацкого общества из-за внешних угроз. Считалось, что настоящая дончанка может ловко управляться с конем и метко стрелять.

Первый женский праздник

У казаков был обычай почитать мать-казачку в праздник «ведение в храм Пресвятой Богородицы» 4 декабря. Это первый женский праздник в России, причем появившийся задолго до того, как 8 марта стало красным днем календаря.

Черное пятно

Историк Кирилл Александров отмечает, что во время Великой Отечественной войны за немцев воевало около 80 тысяч казаков, по большей части донских. В начале 1942 года начали создаваться крупные соединения казаков – полки и дивизии.

Примечательно, что идеологи Третьего Рейха считали донцов потомками остготов – германского племени, населявшего равнины Восточной Европы. А раз так, то они считались «истинными арийцами».

Донской «терминатор»

Один из самых известных казаков с Дона был Козьма Крючков – приказной Третьей кавалерийской дивизии. Народную славу он снискал в конце июля 1914 года, когда вместе с тремя товарищами натолкнулся на немецкий конный разъезд – 27 человек.

Германцы, будучи полностью уверены в своей победе, атаковали казаков. На одного Крючкова напали 11 человек. Казак не дрогнул и принял неравный бой. В результате рубака убил всех напавших на него немцев, а его друзья прикончили остальных.

Крючков получил 16 ран, которые, к счастью, не представляли угрозы для жизни. За этот подвиг отважный казак был награжден Георгиевским крестом.

источник

Когда речь заходит о Патагонии, многим вспоминается вспоминают роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», который в детстве читался взахлёб. Ведь приключения героев этого романа происходили именно в этой удивительной области на юге Южной Америки. Тот, кто хотя бы раз побывал в Патагонии, уверен, что стоит отправиться на край света, чтобы увидеть, как загорается небо в бескрайних пампасах, как ветер гуляет между скал, как диковинные деревья красуются своими яркими листьями. Патагония – место, где остаётся душа.

1. Безупречная красота

Великолепные красоты для тех, кому нравятся горные вершины, хребты и чудесные пейзажи.

2. Озёра в горах

Дикая природа всегда будоражит и притягивает внимание фотографов.

3. Живописные горы

Горная романтика привлекает многих профессиональных фотографов.

4. Поэзия гор

Горный пейзаж во всем своём многообразии.

5. Первый снег

«Ах, кто не любит первый снег. В замёрзших руслах тихих рек, в полях, в селеньях и в бору, слегка гудящем на ветру!»

6. Нетронутый уголок дикой природы

Потрясающее великолепие дикой природы.

7. Уникальный уголок дикой природы

С каждым своим кадром фотографы стремятся донести до зрителей красоту и уникальность нашего мира.

8. Поздняя осень

Гармония и красота ноябрьского пейзажа.

9. Природное очарование

Осенние краски — это всегда красота, которая лечит душу.

10. Сказочный пейзаж

Первый снег отлично контрастирует с не опавшей листвой.

11. Красота первозданного леса

Необычайный и таинственный дар природы, привлекающий современных фотографов.

12. Залитый мягким светом горный пейзаж

Удивительные и яркие цвета горных пейзажей просто поражают воображение.

13. Красивый пик

Потрясающий вид на горную вершину.

14. Горный лес

Чрезвычайно красивый пейзаж широко раскинувшихся влажных субтропических лесов.

15. Край земли

Богатство красок на краю земли.

16. Удивительная Патогония

Национальный парк Чили, расположенный в области Патагония.

17. Золотая осень

Природа национального парка весьма разнообразна.

18. Рассвет

Момент молчания и внутреннего покоя.

19. Первые признаки наступающей зимы

Роскошная фотография, на которой запечатлена золотая осень.

20. Тихая и пустынная осенняя

Неповторимое очарование поздней осени.

21. Первые солнечные лучи

Обилие ярких цветов.

22. Магнетическая природа

У поздней осени есть особое загадочное магнетическое притяжение

23. Настоящее чудо планеты

Удивительный мир Патагонии.

Источник:

«Челнок» – это такая деталь швейной машины. В 90-е годы прошлого века данный технический термин приобрел принципиально новое значение и довольно быстро вытеснил из общеупотребительного термина его изначальный смысл.

На сломе эпохе перехода от «коммунизма» к «капитализму» миллионы граждан бывшего СССР, названных «челноками», были вынуждены зарабатывать таким нелегким и небезопасным бизнесом на жизнь.

Ничего же не было, нужно было доставать

Возникновение «челночного» бизнеса было обусловлено двумя важнейшими факторами: дефицитом самого необходимого для населения СССР (России) и отсутствием рабочих мест для сотен тысяч граждан страны с самым разным социальным статусом.

С «челночным» движением в начале 90-х, начавшем приобретать массовый характер, неразрывно связано понятие «чартер» – рейс за рубеж, официально якобы туристический, но на самом деле связанный с оптовыми закупками вещей для их последующей реализации в России. В середине 90-х из Турции и Греции «челноки» везли кожаные куртки, плащи, шубы из натурального меха. В греческом аэропорту за каждый килограмм груза нужно было заплатить 20 долларов (в Турции – всего 2 доллара). «Челноки» экономили – летели в Турцию, потом на автобусе добирались до Греции, закупались шубами, и на этом же автобусе, беспошлинно, возвращались в Турцию. Потом летели домой, оплатив по 2 доллара вместо 20 таможенной пошлины.

Исполнитель главной роли в фильме «Курьер» Федор Дунаевский в 90-е сопровождал российских «челноков» в их вояжах и объяснил, что покупать шубы в Греции было выгодно. По словам Ф. Дунаевского, с ним в Грецию летали за шубами три профессорши, которые в складчину покупали шубы и со времен «раскрутились». Греческие таможенники, прознав про такие проделки, запретили провозить через границу более двух шуб на человека. Директор одной из российских турфирм Тамара Всеволжская рассказала, как наши «челноки» обходили этот запрет – шубы скатывались в «скатки», похожие на футбольные мячи, обматывались скотчем, и прятались в машинное отделение автобуса, на котором товар перевозился.

Из Москвы до самых до окраин

Те, кто не имел возможности мотаться за рубеж, ездили закупаться товаром в Москву, где начали расти такие оптовые рынки, как «Лужники», «Савеловский», «Измайловский» («Черкизхон») и многие другие. «Черкизон» считали главным оптовым рынком страны. Это было «государством в государстве», со своими правилами и иерархией.

Рынок, по словам Алексея Максакова, бывшего работника бюджетного учреждения Липецкой области, начинал работать с 4 утра. Там можно было приобрести все, что угодно, по самым низким ценам. Певица Наталья Гулькина покупала на «Черкизоне» китайские украшения, которые были очень дешевы, эту бижутерию она использовала потом для сценических украшений.

В 3 – 4 часа дня «челноки» забивали автобусы закупленными товарами до потолка и разъезжались по всей России.

А начиналось все с Польши

Челночный бизнес в Росси начинался с Польши. Загранпаспорт в начале 90-х на польской границе делали за 20 долларов. В эти времена торговать в Польшу ездили многие жители Багратионовского района Калининградской области, да и вообще, все, кто только знал и мог, со всей России. Минимум, что можно было провезти – блок сигарет и 2 бутылки водки. Нужно было проехать 10 км на чужую территорию, продать, и за ходку заработать 10 – 15 долларов. Наиболее расторопные торговали еще и слитым из бензобаков горючим, а из Польши привозили футболки, джинсы, куртки, бытовую технику.

Это были китайские товары, реализуемые в Польше. Но со временем российские «челноки» наладили и канал поставки через Поднебесную. Китайский бизнесмен Вей Химин вспоминал, с каким трудом это процесс продвигался. С сентября 1991 года был дан старт русско-китайскому «челночному» бизнесу. Вей Химин говорит, что с русскими бизнесменами ему сегодня (и всегда!) проще общаться, чем, с другими, западными партнерами.

Кто из российских звезд занимался «челночным» бизнесом

В свое время знаменитая российская певица Анита Цой откровенно рассказала о том, как она выживала в 90-е в Москве. По словам эстрадной исполнительницы, ей приходилось ездить за товаром в Корею, где жили ее родственники. Аните помогали родственники, и этот довольно трудный бизнес был выгодным. Анита Цой стояла с вещами в Лужниках, и просто чтобы занять определенное место для торговли, нужно было заплатить бешеные деньги, говорила певица.

Многим представителям российского шоу-бизнеса в «лихие» 90-е пришлось нелегко, и им также пришлось столкнуться с «челночным» бизнесом. К примеру, актер Сергей Плотников (сериал «Мент в законе»), по собственному признанию, в 90-е три года торговал на «Черкизоне». В эти годы налаживала свой бизнес и Ирина Салтыкова, начинавшая с палаток на Кутузовском проспекте.

источник

Представителей некоторых народов неофициально называют горячими за буйный нрав. Гаучо — из их числа. Потомки индейских женщин и испанских колонизаторов, они снискали себе репутацию забияк и опасных разбойников, из-за чего официальные власти даже начали борьбу с ними. А сейчас делает всё, чтобы культурный тип настоящего гаучо сохранился.

Гаучо.

Происхождение и условия проживания

До сих пор ученые не пришли к единому мнению о происхождении названия «гаучо». Наиболее популярными считаются две версии. По одной из них название произошло от арабского «чаучо» («плеть для выпаса скота»). Таким образом, народ назван в соответствии со своим родом занятий. Вторая версия гласит об южноамериканском происхождении самоназвания, произошедшем от языка индейцев — «хуачу», что означает «бродячий, сирота».

Аргентинская пампа

Местом жительства гаучо считается пампа — степная местность в юго-восточной части Южной Америки. В основном здесь растут вечнозеленые кустарники и злаковые культуры, характерны для лесостепей Европы. Фауна этой местности не отличается особым разнообразием — много грызунов, броненосцы, пампасный олень, пампасная кошка, а из птиц здесь можно встретить страуса нанду. Используется пампа в основном для скотоводства, отсюда и главный род деятельность гаучо — основная часть из них работают пастухами.

Образ жизни

Гаучо — это еще и этническая группа, схожая по своему духу с североамериканскими ковбоями. Считается, что формирование их культуры началось в XVI-XVII веках. Гаучо — потомки индейских женщин и белокожих испанских завоевателей. Когда многочисленные колонии стали отделяться от Испании, представители этой народности превратились в бандитов, которых богачи нанимали для усмирения своих недоброжелателей. Историки находят сходство с диким Западом, здесь также были распространены пьянство, разврат, грабежи — все это считалось показателем мужской силы и доблести.

Гаучо в и национальных костюмах

Интересно, что когда в Аргентине установился мир и порядок, то своевольным гаучо не нашлось места среди сформировавшихся групп людей. Власти даже начали попытки уничтожения этого самобытного народа. А через некоторое время опомнились и стали пытаться возрождать народные традиции и спасать гаучо. Правда, ученые сходятся во мнении, что время было упущено, и настоящих гаучо осталось крайне мало.

Нож — неотъемлемый атрибут настоящего гаучо

С самых ранних времен, отправляясь на пастбище, гаучо брали с собой нож. Они считали его предметом личным, носили под одеждой, особо никому не показывая. Пастухи менялись при необходимости или в знак большого уважения одеждой, конями, предметами быта, но никогда не обменивались ножами.

Ножи гаучо.

Нож — самое настоящее орудие труда. Им забивали скот, использовали его в ремонте и как столовый прибор.

Ножевые дуэли — решение любого конфликта

Гаучо прославились своей вспыльчивостью, их считали забияками. От любого неверно сказанного в их адрес слова или недоброго взгляда мог вспыхнуть конфликт, и мужчины сразу хватались за ножи. Их ножевые дуэли — Esgrima criolla — стали чем-то вроде национального обычая. Эти поединки устраивались по любому поводу, а чаще вообще без него.

Ножевые дуэли./Фото: i.pinimg.com

Негласный кодекс чести гласил, что любое оскорбление нужно смыть кровью. Целью поединка не являлось убийство соперника. Это был повод продемонстрировать виртуозное владение ножом — показателем высокого уровня мастерства было нанесение множества мелких порезов, которые складывались в определенное слово или символ. Видимо, известный персонаж Зорро перенял у гаучо привычку наносить на соперников свой фирменный знак.

Традиция ножевых дуэлей просуществовала у гаучо вплоть до середины ХХ века.

Особенности ножей гаучо

К своим ножам гаучо питали теплые чувства — ухаживали, украшали, делали для них уникальные ножны и даже давали им «имена», которые по смыслу были связаны с индивидуальными качествами хозяина.

С первого взгляда ножи гаучо похожи на кухонные, это объясняется тем, что в первой половине 19 столетия в Южную Америку попадали, в основном, английские, французские, немецкие кухонные ножи. Их переделывали под себя, поэтому широкое распространение получило кустарное производство — перетачивали клинки, меняли форму рукоятки. Для создания своего неповторимого «соратника» гаучо использовали все, что попадалось под руку — старые напильники, железнодорожные элементы, сабельные клинки. Все это впоследствии привело к появлению разных видов ножей.

Пояс-тирадор и нож гаучо

Поскольку нож был больше, чем просто оружием или аксессуаром, на его оформление и украшение денег не жалели. Рукояти изготавливали из цветных и драгоценных металлов, ценных пород дерева, рогов или костей животных. Создавали гаучо и особенные ножны, отличающиеся по форме и стилю, чаще всего они делались из металла или кожи. Носили их сзади, заткнув за широкий пояс-тирадор. Это пояс и нож — самое ценное, что было в снаряжении гаучо, именно поэтому их всегда богато декорировали.

Источник:

Даже праздники надо проводить не абы как, а с умом! Наши прабабушки и прапрадедушки знали, что ежели правильно Пасху встретить и отметить, то можно беды избежать и счастья найти. И они считали обязательным.

Прятаться в доме

«Девочка, девочка, запри все окна и двери», — страшная присказка, возможно, родилась на Пасху. Верили, что, как отзвонят колокола крёстного хода, всякая нечисть кидается бродить вокруг изб, чтобы «испортить» православных и не дать им встретить светлое утро Воскресения. Поэтому, дверь – на замок, все окна ставнями закрывали, и на улицу до рассвета старались не выходить. Да и что там делать-то? Всё самое вкусное – дома!

Желать смерти

С другой стороны, люди не только боялись умереть в пасхальную ночь, но даже и наоборот, просили об этом. А всё потому, что считалось, будто всю неделю после Воскресения ворота в рай открыты, и любая душа, покинувшая наш бренный мир, могла беспрепятственно воссоединиться с праведниками. Чтобы было чем поздравить ангелов в великий праздник, в гроб к почившему клали крашеные яички.

Учиться

Чтобы научиться чему-то полезному, а потом с успехом применять свои знания, надо было просить Бога. Желательно, каждый день, но особенно важно сделать это на первой праздничной службе. Как провозгласит священник: «Христос воскресе!», нужно прошептать своё желание. Да не просто так, а сказать, например: «Игла и нитки в руках!» или «Топор и рубанок в руках!». И можно потом идти учиться – всё получиться! Если долго мучиться.

Не целоваться!

С одной стороны, надо бы христосоваться со всеми. А с другой стороны, муж и жена при всех друг друга не поздравляют и не целуются – считалось, что это к разлуке. Причём, чем больше народу увидят, тем горше расставание.

Качаться на качелях

«На Святой неделюшке повесили качелюшки. Сначала покачаешься, потом и повенчаешься!». В Великий пост веселье строго запрещалось, а со светлого Воскресения – приветствовалось. Но качели занимали особое место. Для детей их устраивали в каждом дворе, а для всех желающих – на главной площади. Желали, действительно, все – не только молодежь, но и почтенные сельчане да горожане. Этнографы объясняют популярность столь нехитрого развлечения тем, что оно существовало ещё в языческие времена и символизировало «раскачивание» природы после зимнего сна.

Обмануть клопов и тараканов

Был и откровенно забавный обычай «выгонять» из избы всех клопов, да тараканов. Если зимой их еще можно было повыморозить, то уж с наступлением весны – только держись! Оставалось одно средство: после праздничной службы хозяин, придя домой, должен был спросить жену через дверь: «Чем разговляться-то будем?». Примерная супруга отвечала: «Яйцами да куличами!». После чего следовал другой вопрос: «А клопы да тараканы чем?!». И тут надо было не хихикать, а строго сказать: «Они-то?! Да хоть клопами и тараканами!». Считалось, что после такой сентенции насекомые, обладающие каким-никаким интеллектом, испугаются и убегут из дома, а не обладающие оным – возьмут да и съедят друг друг друга. Надо же разговляться-то!

источник

Монохромные портреты шведских девушек 1930-х годов.

В 1930-х женская мода стала более консервативной, чем в ревущие 20-е. И по сравнению с прошлым десятилетием в моде появился значительные контраст — возвращение к более женственному стилю. Юбки становились всё длиннее, одежда возвращалась к естественной талии, и при этом линии одежды были мягкими и спокойными. Глядя на фотографии шведских женщин 1930-х, стоит отметить, что выглядят они весьма современно даже сегодня.

1. Выразительный взгляд (1931 год)

Автор портрета мисс Нонни Карлссон (Nonny Karlsson) – фотограф Уолтер Олсон (Walter Olson).

2. Шведская актриса (примерно 1930-е годы)

Автор портрета Сольвейг Хеденгран (Solveig Hedengran) – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).

3. Корона из свечей (примерно 1930-е годы)

Автор портрета – фотограф Ян де Мейер (Jan de Meyere).

4. Белокурое очарование (1931 год)

Нежный портрет молодой Эльзы Норен (Else Norеn).

5. Студийный портрет (1931 год)

Айна Аннерштедт (Aina Annerstedt) в темном костюме, декорированном кружевом.

6. Леди со скрипкой (примерно 1930-е годы)

Портрет актрисы и поп-певицы Марты Экстрем (Mаrta Ekstrоm).

7. Нежная улыбка (примерно 1930-е годы)

Неизвестная молодая шведская женщина.

8. Короткая челка (примерно 1930-е годы)

Монохромный портрет девушки в блузе с V-образным вырезом.

9. Девочка в шляпке (примерно 1930-е годы)

Студийный портрет для семейного альбома.

10. Невеста с короной (1936 год)

Первый портрет из новой самостоятельной жизни.

11. Мелкие волны (примерно 1930-е годы)

Грустная девушка с короткими волосами, уложенными волнами.

12. Открытый взгляд (1931 год)

Элегантная Маргит Магнуссон (Margit Magnusson) в вечернем платье без рукавов.

13. Лучшее платье (примерно 1930-е годы)

В 193-х годах особое внимание уделяли плечам и в моду вошли платья с рукавами-крылышками.

14. Искренние эмоции (примерно 1930-е годы)

Девушки отдавали предпочтение более коротким, но пышным стрижкам.

15. Косы и банты (1934 год)

Студийный портрет Маргит Олссон (Margit Olsson).

16. Вечерний наряд (примерно 1930-е годы)

Портрет улыбающейся девушки в вечернем платье с оборками и жемчужными бусами.

17. Контрастный аксессуар (примерно 1930-е годы)

Портрет неизвестной молодой женщины.

18. Подружка невесты (1931 год)

Неизвестная девушка в нарядном платье, декорированном объемным цветком.

19. Свадебный портрет (1931 год)

Счастливая невеста в белоснежном платье в студии фотографа.

20. Погрузившись в воспоминания (примерно 1930-е годы)

В 1930-х годах в моду возвращаются более скромные приталенные платья.

21. Модный вызов (примерно 1930-е годы)

Студийный портрет девушки с необычной для 1930-х годов прической.

22. Без улыбки (примерно 1930-е годы)

На большинстве портретов девушки и молодые женщины практически не улыбаются.

23. Озорной завиток (примерно 1930-е годы)

Портрет садового архитектора Уллы Бодорф (Ulla Bodorff).

24. Леди из прошлого (примерно 1930-е годы)

Швейцарская киноактриса Энн-Мари Бруниус (Anne-Marie Brunius).

25. Жемчужная нить (примерно 1930-е годы)

Портрет молодой женщины в роскошном вечернем наряде.

26. Гармония музыки (примерно 1930-е годы)

Портрет пианистки Стины Сунделл (Stina Sundell).

27. Скандинавская красота (примерно 1930-е годы)

Короткие стрижки с волнистой укладкой были в моде плоть до 1940-х годов.

28. Новые горизонты (примерно 1930-е годы)

Портрет первой женщины-режиссера Карин Экелунд (Karin Ekelund).

29. Грусть в глазах (примерно 1930-е годы)

Молодая женщина в элегантном платье с рукавами, декорированными множеством пуговиц.

30. Хорошее настроение (примерно 1930-е годы)

Черно-белый портрет улыбающейся женщины-спортсменки.

Источник

После развала Советского Союза жизнь глухонемых резко ухудшилась. Комбинаты и предприятия, использовавшие труд глухих, оказались неконкурентоспособными и быстро закрылись.

Соответственно, слабослышащие лишились и льгот, которыми они обладали в СССР. Чтобы как-то компенсировать эти потери, президент Борис Ельцин принял ряд указов, дающих привилегии организациям инвалидов, в том числе слабослышащих людей. Подобные организации получали предприятия, недвижимость, платили налоги по льготной ставке, а также освобождались от таможенных пошлин.

С одной стороны, идея крайне позитивная: включить инвалидов в ряды успешных бизнесменов за счет привилегий. С другой стороны, глухие не обладали ни первоначальным капиталом, ни каким-либо серьезным предпринимательским опытом, ни возможностями для обучения. В результате сложилась ожидаемая ситуация: у руля организаций с льготами встали криминальные авторитеты, которые использовали привилегии инвалидов в своих интересах и на полную катушку. Существует версия, что авторы закона отлично понимали, чем все закончится, и ориентировались как раз на то, чтобы передать такие мощные рычаги в руки нужных людей. Однако это все домыслы, и реальных доказательств этому нет.

«Глухой бизнес» в начале 1990-х

Преступные группировки в начале 1990-х гг. получили второе дыхание. Их бизнес разрастался на глазах. Одним из самых влиятельных лидеров банд глухих стал Леван (Лева) Джикия. Выходец из Тбилиси родился глухим, обладал вспыльчивым нравом и с детства занимался спортом. Поэтому вполне естественно, что, имея проблемы с общением, Лева предпочитал сначала бить, а затем уже пытался понять собеседника.

Первые шаги на криминальном пути Джикия сделал в конце 1980-х. Сначала он крышевал уличных торговцев и карманников, затем удачно встроился в схему распространения наркотиков из Афганистана. К развалу Советского Союза он успел стать влиятельной фигурой в преступном мире, причем не только на постсоветском пространстве, но и за рубежом.

Джикия одним из первых придумал вывозить глухих за границу для заработков. Так советские (а позднее российские) попрошайки распространялись в странах-соседях. Причем зачастую глухие не знали, куда их везут: их собирали под видом бюджетной поездки для инвалидов. По приезду на место у них отбирали паспорта и заставляли заниматься попрошайничеством. Большую часть выручки они отдавали бригадирам, которые передавали деньги выше – руководителям банды. Еще одной зарубежной деятельностью была проституция. Глухонемые проститутки очень ценились по очевидным причинам – они умели хранить секреты.

Криминальная деятельность за границей неоднократно разоблачалась местной полицией, однако на скамье подсудимых оказывались лишь бригадиры, и то в крайнем случае. В то же время Джикия продолжал набирать авторитет в России. Он, как самый влиятельный представитель мира глухих, стал претендовать на контроль над Всероссийской организацией глухих (ВОГ), которая как раз получила от государства невиданные прерогативы. Однако несколько этнических группировок уже имели виды на ВОГ.

Мошенничество в ВОГ

Долгие годы пост председателя Центрального правления ВОГ занимал Валерий Кораблинов. Представители чеченской ОПГ успели встретиться с ним до Джикии. Благодаря этому через ВОГ пошла торговля топливом, сигаретами и алкоголем. Прибыль была колоссальной. По данным журналистки Натальи Метлиной, за короткий срок Кораблинов заработал порядка 2 млн долларов. Разумеется, от баснословных доходов самим инвалидам доставались копейки. Они так и не дождались столь необходимых им слуховых аппаратов.

Когда кураж от первых огромных денег прошел, руководители ВОГ начали осознавать, в какую кабалу они попали. Кораблинов и его коллеги оказались тесно связаны с этническим криминалом. При этом поток желающих получить навар посредством льгот для инвалидов не ослабевал: кроме Джикии Кораблину названивали представители других банд, обещая увеличить прибыль в разы. Глава ВОГ вежливо отказывался, понимая, что он фактически находится между молотом и наковальней: недовольство могли высказать как его действующие «партнеры», так и потенциальные, обиженные его отказом.

Ситуация обострилась в начале 1995 года. Тогда глава Московской городской организации ВОГ Игорь Абрамов получил от государства таможенную квоту на беспошлинный ввоз телеаппаратуры из-за границы. За пять месяцев московский офис ВОГ заработал больше полутора миллиона долларов. Впечатленные результатами работы организации представители различных ОПГ начали осаждать Абрамова звонками. Он максимально тактично уходил от положительного ответа, однако их напор становился все сильнее. В итоге Абрамов принял решение обратиться в полицию, но не успел. 7 сентября 1995 года его убили, когда он выходил из своего подъезда.

Убийство Абрамова показало, что сладкая жизнь для руководства ВОГ закончилась. Кораблинов стал предпринимать разные шаги, чтобы утихомирить всех желающих поживиться, но он слишком глубоко увяз в криминале. 1 ноября 1996 года при выезде с территории дачи автомобиль Кораблинова был расстрелян неизвестными (в машине, кроме него, находились его водитель и жена). Глава ВОГ умер по дороге в больницу, водитель – уже в больнице, через несколько месяцев комы, выжила только жена, отделавшаяся легкими ранениями.

Новым руководителем ВОГ стал Виктор Смальцер. Он хорошо усвоил урок и отвергал любые контакты с представителями криминалитета. Самым настойчивым желающим «посотрудничать» оказался Джикия. Неизвестно, чем бы закончилось партнерство с Джикией для Смальцера, однако судьба распорядилась иначе.

21 октября 1996 года Леву застрелили на выходе из клуба у метро Сокол. Он получил несколько пуль в грудь и живот. Охранники повезли его в больницу, однако глухой авторитет скончался по дороге. Это убийство, как и убийства руководителей ВОГ, так и осталось нераскрытым.

Сегодня ситуация для «глухой» мафии изменилась, но не сильно. Она развалилась на несколько группировок, единого центра нет. Ее члены продолжают оставаться лидерами в карманных кражах и попрошайничестве. Сейчас они ходят по торговым центрам и кафе, раздавая безделушки с надписью вроде «Я глухой. Купите, пожалуйста, эту вещь, так вы поможете мне выжить». Не подавайте таким людям – иначе ваши деньги окажутся в карманах преступных авторитетов. Если вы хотите помочь инвалидам, лучше обратитесь в крупные благотворительные организации.

источник

Великий русский полководец Александр Суворов завещал своим потомкам воевать не числом, а умением. Легендарный военачальник знал, что говорил. Впоследствии во время боевых действий русские воины не раз доказывали, что можно победить врага не только, превосходящего числом, но даже, не имея для этого необходимого вооружения. Ярким тому подтверждением стала история, произошедшая в 1941 году неподалеку от Кривого Рога.

Трудное задание

В начале войны советская армия, как известно, воевала в крайне сложных условиях полной неразберихи, хаотичного отступления и недостатка в боеприпасах. Тем не менее, мужество и находчивость красных командиров, которые даже в данных сложных условиях старались выполнить задание командования, достойна восхищения. Во время боевых действий на Украине в районе Кривого Рога в обороне советских войск неожиданно образовался серьезный пробел. Немцы об этом знали и планировали направить в прорыв танковую роту, состоящую из опытных бойцов, отлично себя зарекомендовавших во время боевых действий в Европе. Чтобы этого не допустить в предполагаемое место наступления немцев была переброшена стрелковая рота. Правда, из необходимого для борьбы с танками вооружения солдатам выделили лишь большое количество противотанковых гранат РПГ-40, которые были аккуратно выгружены из подъехавшей к передовой полуторки. Приказ командования оказался стандартным: врага не пропустить, держаться до последней капли крови. При этом представитель штаба пообещал, что танков врага будет много и с сочувствием посмотрел на бойцов, которые должны были ценой собственной жизни удержать опасный участок фронта.

Находчивый командир

Поскольку наступление врага ожидалось лишь через сутки, командир роты огляделся вокруг, прикидывая каким образом можно облегчить бойцам задачу по остановке прорыва немецких танков. Его взгляд сразу привлекла гора никельшлака, оставшаяся от расположенного поблизости, к тому времени уже эвакуированного, металлургического комбината. По приказу командира роты солдаты собрали валявшиеся на территории брошенного предприятия многочисленные холщевые мешки, наполнив их никельшлаком. Необычный груз перетащили к основательно разбитой дороге, по которой должны были наступать немецкие танки. Затем в течение суток, бойцы, буквально валясь с ног от усталости, равномерно рассыпали шлак на участке дороги протяженностью два километра. Причем в тех местах, где трасса поднималась в горку, шлак сыпали особенно щедро. Оценить военную хитрость своего командира солдаты смогли лишь рано утром.

Несостоявшийся бой

Едва поднялось солнце, как по рядам окопавшихся воинов, прижимавших к груди связки гранат в ожидании практически неминуемой смерти, пронесся шепот: «Танки!» Однако бой, которого обреченно ждали бойцы роты, не состоялся. Едва немецкие танки достигли «облагороженной» для них советскими бойцами дороги, как третий по счету танк потерял гусеницу. Спустя некоторое время такая же неприятность постигла несколько других машин. Образовалась пробка. При этом немецкая пехота двигаться вперед без прикрытия танков побоялась. Коллизия с гусеницами объяснялась просто. Оказалось, что командир роты красноармейцев до призыва на фронт работал технологом по холодной обработке металлов. Он отлично знал, что никельшлаки, являющиеся естественными отходами при производстве высоколегированной стали являются отличными абразивами. Не удивительно, что они моментально приводили гусеницы танка в негодность, уничтожая их привод. Не имея возможности двигаться дальше, немцы отступили. Командир роты, радостный, что его военная хитрость сработала, послал одного из бойцов доложить командованию об успешно выполненном боевом задании. Обратно солдат вернулся с благодарностью командования всем бойцам роты и ее командиру персонально. Кроме того, был получен приказ незамедлительно отступить с занимаемого участка фронта. Боевая задача была решена, а противостоять дальнейшему наступлению немцев должна была артиллерия фронта.

источник

Появление в России 1990-х годов столь грандиозных в масштабах многомиллионной страны способов мошенничества было обусловлено целым рядом причин, одна из которых заключалась в том, что россияне совершенно не представляли, как в это смутное время следует распорядиться имевшимися у них накоплениями.

Финансовые пирамиды

Если не считать историю с приватизацией, то МММ и иже с нею – наиболее серьезный сегмент деятельности мошенников 1990-х. Во всяком случае в плане объемов денежных средств, которые прошли через пирамиды. Счет идет на миллиарды, и не факт, что сами организаторы данных схем были в курсе, какими именно денежными объемами их конторы, разбросанные по обширной территории бывшего СССР, оперировали.

Российский публицист Антон Кротков в своей книге «Все великие аферы, мошенничества и финансовые пирамиды: от Калиостро до Мавроди» приводит данные, касающиеся 11 российских финансовых пирамид, которые, по его мнению, в 1990-е нанесли наисерьезнейший урон гражданам России. На первом месте стоит легендарная МММ (20 трлн рублей мошеннической прибыли, 10 млн жертв обмана). Затем следует «Русский Дом Селенга», обдуривший 2,4 млн человек на 2,8 трлн неденоминированных рублей (далее приводятся суммы в аналогичном расчете). Чуть меньше «поднял», по подсчетам Кроткова, «Хопер инвест» («отличная компания», как преподносила она себя в тогдашней массированной телерекламе) – 2,6 трлн рублей (4 млн жертв). Следом, по мере убывания полученных в результате грандиозного мошенничества средств идут «Русская недвижимость» (около 2 трлн; 1,4 млн жертв), «Тибет» и банк «Чара» (по полтора трлн), «Властелина» (536,7 млрд; 24 тыс. жертв) и другие миллиардеры 1990-х – «Гермес-Финанс», «АВВА» Березовского, «Олби-Дипломат». Завершает список Кроткова «Л.Е.Н.И.Н» – была тогда и такая «инвестиционная» компания (25 млрд; 2,3 млн жертв).

Российские эксперты напоминают, что, безусловно, эта статистика весьма условна, поскольку сегодня практически невозможно определить масштабы подобных афер. Однако если цифры и отличаются от реальных, то, вероятнее всего, в сторону увеличения.

Афера на государственном уровне?

В мае 1993 года Минфином РФ были выпущены государственные краткосрочные облигации (ГКО). Издание «Коммерсант-Деньги» опубликовало информацию о том, что российское государство тогда выстраивало таким образом финансовую пирамиду, схожую по типу с МММ. И якобы в этой схеме действовала оффшорная фирма на Нормандских островах. «Коммерсант» со ссылкой на Генпрокуратуру РФ приводил данные о движении денежных потоков, исчисляемых с 1993 год по 1998 год десятками миллиардов долларов США, дойчмарок, франков и евро. Тем не менее никакого продолжения в суде эта история в итоге не получила.

Они делали установку

Начало 1990-х годов – «медовые» годы для разномастных экстрасенсов, целителей и магов, прорвавшихся на Центральное телевидение. Первым на ЦТ появился со своими сеансами А. Кашпировский, летом 1989 года. Потом были Джуна, по слухам лечившая Л.И. Брежнева; «сурдопереводчик» Алан Чумак; увешанный цепями демонический усач Юрий Лонго…

Академик РАН Э.П. Кругляков в свое время опубликовал статью с недвусмысленным названием «Что же с нами происходит?» Судя по ее содержанию, в те годы происходило много чего. С открытием информационных шлюзов после распада СССР на россиян обрушился поток сведений об инопланетянах, астрологических закономерностях и о разнообразных лжеучениях. Псевдолекари порицались Кругляковым особо. «Уникальные» достижения Джуны ученый оставил на совести прессы и ТВ. То же самое касалось и других «целителей» – Кашпировского, Чумака, Горного, Лонго. Академик делал акцент на том, что определенная кучка психологов просто тонко почувствовала момент «ожидания обманутым народом чуда» и сыграла на нем с выгодой для себя.

Таймшеры, «наперстки» и т.д.

Одним из распространенных видов мошенничества в того периода были таймшеры — продажа российскими фирмами права на регулярный отдых в определенном месте планеты. Данную жульническую схему в статье «Как увидеть небо в таймшерах» описала в «Известиях» Галина Паперная: в крупных городах страны действовали конторы, которые за крупные суммы (от 5 до 50 тысяч долларов) выдавали сертификаты на пользование некими зарубежными «бунгало» ежегодно (или чаще) на протяжении десятков (!) лет. В реальности предложение оказывалось блефом.

Бюджетно-уличный вариант обмана 1990-х – игра в «наперстки». С этого начинали многие тогдашние ОПГ. Выиграть в «наперстки» человек с улицы просто не мог – игра была заранее настолько срежиссирована, что импровизации не предусматривала.

источник