admin

Быть разоблаченным – для разведчика это самый драматичный итог его работы. Но разоблачение еще не означает полного провала. Советские агенты-нелегалы находили возможности достойно выйти из, казалось бы, тупиковой ситуации.

Трудности профессии

Разведка не только опасная, но еще и неблагодарная работа. Знаменитыми на весь мир становятся только те агенты, деятельность которых была раскрыта. Разведчики-нелегалы, сумевшие безукоризненно выполнить свою работу, канули в Лету. Их имена мы, скорее всего, не узнаем никогда. Такие разведчики, если и делятся воспоминаниями, то исключительно с разрешения начальства — все в рамках жесткой конспирации. Подготовка разведчика-нелегала дорого обходилась советской казне – в среднем в 3-5 миллионов рублей. Она включала в себя обучение иностранным языкам, психологическим навыкам, технике единоборств и многим другим тонкостям этого нелегкого ремесла. Особое значение в ГРУ (Главном разведывательном управлении СССР) придавалось работе над легендой прикрытия нелегала. Прошедший подготовку агент должен был убедительно сыграть роль человека, которого в природе либо вообще не существовало, либо не существует на данный момент. Легенда, как говорят разведчики, не должна была быть похожей на китайскую корзинку: дернешь за один прут – развалится вся конструкция. Если, к примеру, в доме человека, за которого выдает себя нелегал, была кошка, то он не только должен был знать ее кличку, масть, но и повадки. Михаил Крыжановский, бывший сотрудник разведки КГБ, вспоминает о случае, когда супружеская пара в поезде, следовавшем между двумя европейскими столицами, пыталась его завербовать, выдав в качестве комплимента следующую фразу: «У вас очень точные политические прогнозы — вам бы в разведке работать». Крыжановский решил так: «Значит, мое поведение было ошибочным, слишком профессиональным, что не соответствовало моей легенде среднего бизнесмена». Разведчик постоянно должен был помнить, что вся тяжесть провала всегда ложиться на его плечи. В лучшем случае его ждало выдворение из страны, в худшем – смертная казнь.

Избежать провала

Разоблачение – самый страшный итог работы любого разведчика. Чтобы его избежать существовал целый ряд инструкций, правил, предосторожностей. Основное правило – избегать всего, что могло бы привлечь внимание контрразведки. Это могли быть слишком высокие доходы агента, особенно из непонятных источников, и большая расточительность. Жизнь на широкую ногу для разведчика – табу! К примеру, Гарри Хаутон, агент польской и советской разведок, помог разоблачить себя, тратя дополнительные средства, которые он получал за шпионаж, на операции с недвижимостью. А Оскар Вассел, бывший британский клерк, работавший на советскую разведку, транжирил деньги на дорогую одежду. Они оба расходовали больше, чем зарабатывали, и рано или поздно это должно было привлечь к ним внимание. Помощник одного из опытнейших советских шпионов — полковника Рудольфа Абеля — страдал другой страстью – неумеренной тягой к спиртному. В конце концов он должен был проговориться – так и случилось. Слабость к женскому полу также могла стоить разведчику карьеры. Инструкции четко гласили: агент не должен соблазняться ухаживаниями шикарных дам, подсаживающихся к нему в баре или появляющихся из стенных шкафов в гостиницах. Если шпион слишком увлекался красоткой, его вполне могли отозвать в Москву. Кадровый разведчик в отличие от киногероя практически никогда не носит оружия, замаскированных устройств прослушки и видеосъемки, шифрованных сообщений, даже зашитых в подкладку брюк. В случае задержания все это приведет к разоблачению. Советские нелегальные резидентуры отличались небольшими размерами, чтобы в случае провала минимизировать его последствия. Если резидентура разрасталась, ее делили надвое. Когда одну из частей накрывали, вторая должна была остаться незамеченной.

Под угрозой разоблачения

Допуская возможное разоблачение, агент, в первую очередь, должен позаботится о сохранности важных, в том числе и компрометирующих документов. Подбор тайника – дело сложное. Чаще всего его размещали под высоковольтной линией. Это была гарантия того, что там ничего не будут строить. Если над агентом нависла угроза провала, то он должен обеспокоиться тем, как по возможности выйти сухим из воды. У шпиона, пойманного без компромата, еще оставалась надежда не быть разоблаченным. В случае разоблачения резидента его замы по ранее проработанной схеме вводили план локализации провала. В первую очередь требовалось установить, кто из агентов еще находится под угрозой. При высокой опасности связи с агентурой временно обрывались, страну срочно покидали те, кто каким-либо образом был привязан к шпионскому скандалу. Иногда принимались более жесткие меры, вплоть до физического устранения уязвимого звена. Золотое правило для каждого разведчика, за которым клацнули запоры тюремной камеры: «Признание облегчает совесть, непризнание облегчает срок». Список правил может быть продолжен: «Думай быстро, говори медленно», «Недоверие — мать безопасности», «Он слишком много болтал», «Разведчик заканчивается тогда, когда хватается за пистолет». Важнейшее качество разведчика – умение владеть собой, даже в самых экстремальных ситуациях. В мае 1938 года работавший в Японии агент советской разведки Рихард Зорге разбился на мотоцикле. Разведчик невероятным усилием воли заставил себя не потерять сознание. Только после передачи вызванному на место аварии шифровальщику Максу Клаузену секретных бумаг он позволил себе «отключиться». Едва Клаузен успел изъять из дома Зорге компрометирующие документы, туда нагрянула полиция. Если шпиона поймали с поличным, то и в этом случае не все потеряно. Негласное правило было таким: «Ни в чем не признавайся и все отрицай». «Вину не признал» — это ключевая фраза для любого суда, в том числе и для советского военного трибунала. Писатель Виктор Суворов, служивший в военной разведке, так описывал шаблон поведения попавшегося на крючок агента: «Папку с секретными документами вы у меня из-за пазухи вытащили? Да это вы сами мне ее подсунули! Отпечатки моих пальцев на той папке нашли? Да вы же мою руку насильно к ней и приложили!» «Главное на допросе — расслабиться и отстраниться от происходящего, словно тебя это не касается, словно ты — наблюдатель и все это видишь со стороны, – пишет Суворов. – В ответах — никаких эмоций и полная неопределенность: никаких категорических «да» или «нет». Вместо ответа разводи руками, пожимай плечами, изображай на лице недоумение, непонимание, раздумье. Но признаваться нельзя ни в чем!»

Выйти сухим из воды

Самый известный случай разоблачения советского резидента произошел 21 июня 1957 года, когда в результате предательства радиста нелегальной разведки Хяюхянена американские спецслужбы задержали агента ГРУ Вильяма Фишера. Несмотря на то что ФБР нагрянуло внезапно, Фишер сохранял удивительное самообладание. Получив разрешение взять с собой принадлежности для рисования, резидент предварительно почистил свою палитру, причем листком бумаги, на котором содержалась еще не расшифрованная радиограмма. На глазах у американских спецслужб улики благополучно были смыты в унитаз. На первый вопрос «Ваше имя?» разведчик без промедления ответил: «Абель Рудольф Иванович». Фишер назвал имя своего коллеги. В США, кроме него, Абеля никто не знал. В Москве решили, что арестованный разведчик вряд ли станет скрывать такую ерунду, как свое имя, а значит, он не «расколется». Фишера решили спасать. Однако только в 1962 году Вильям Фишер был возвращен на родину в результате обмена на пленного американского пилота Фрэнсиса Пауэрса. По мнению генерала Юрия Дроздова, предательство — это явление, с которым в разведке очень сложно бороться. Он приводит пример супружеской пары разведчиков-нелегалов, которых условно называет Т. и Г. Безукоризненно работая в одной из стран, агенты обнаружили, что происходит какая-то утечка. Вскоре Г. заметил слежку. Т., которая должна была скоро родить, оперативно уничтожила улики и решила действовать. Чтобы уйти через третью страну, она повезла заболевшего мужа якобы лечиться на юг, а там вместе с двумя детьми они пересекли границу другого государства. Попасть в СССР уже не составило больших трудов. Позднее вычислили и предателя. Им оказался двойной агент Олег Гордиевский, тайно работавший на британскую разведку. С американским гражданином Гарри Голдом, который занимался промышленным шпионажем в пользу Москвы, советская разведка прекратила сотрудничество по собственной инициативе. Причина – нарушение агентом норм безопасности. И действительно, в 1946 году ФБР совместно с британскими спецслужбами установили за Голдом слежку. В инструкции было прописано, что если агент почувствует опасность, то он должен стоять в определенном месте с курительной трубкой. Несколько раз Гарри Голд приходил в условленное место, закуривал трубку, но никто с ним в контакт так и не вступил.

http://back-in-ussr.com/2017/11/chto-dolzhny-byli-delat-v-sl…

Фотографии из Северной Кореи у многих вызывают живой интерес, ведь об этой закрытой стране редко просачивается хоть какая-то информация.

Фотожурналист Карим Сахаи создал документальную серию инфракрасных снимков, на которых Северная Корея предстаёт в необычном свете (в прямом смысле этого слова).

Материнство — это самоотверженный долг женщины, выполняемый на благо Родины.

Карим Сахаи (Karim Sahai) во время путешествия по Северной Корее использовал редкую пленку для аэрофотографии Kodak Aerochrome. Такую пленку можно было приобрести в 1960-х годах, а использовалась она наиболее активно в 1940-х гг. в военных целях и для составления карт местности. Фотографии, сделанные на такую пленку, выглядят сюрреалистично.

Мужчина в костюме держит путь из Пхеньяна в Вонсан. Корейцы одеваются очень консервативно.

Карим любит путешествовать в отдаленные или даже запрещенные места. Поездки в Северную Корею он запланировал, чтобы удовлетворить любопытство и самостоятельно посмотреть на то, как живут люди в этой стране. Фотографии из этой серии были сделаны во время последнего двухнедельного визита. Карим называет Северную Корею «другой планетой», поэтому ему и захотелось сделать необычные снимки, подчеркнув особенности этого места. Многие факторы формируют у путешественника предвзятое отношение к этой стране (это и то, как о Северной Корее отзываются масс-медиа, и милитаризированное общество, и внешняя и внутренняя политика государства).

Девочка в парке.

«Я знал, что, независимо от того, что я прочитаю и узнаю о Северной Корее заранее, я все же получу отфильтрованную информацию», — отмечает Карим. Наверное, именно поэтому фотографии с инфракрасным «фильтром» стали идеальной формой в этом фотопутешествии.

Мужчина показывает фотографу, что съемка запрещена.

Реализовать такой фотоцикл – настоящее испытание. Компания Kodak перестала выпускать пленку Aerochrome в 2007 году, именно тогда Карим успел запастись ею. Хранить такую пленку все эти годы пришлось при специальном температурном режиме, непросто было и проявить ее, напечатать снимки. Кроме того, катушка пленки рассчитана всего на 10 снимков, и поэтому Кариму пришлось быть очень избирательным в том, что он хотел запечатлеть.

Армия КНДР — одна из самых больших в мире (1,2 млн служащих и 8 млн резервистов).

Во время визита в Северную Корею Карим столкнулся с тем, что в этой стране не всегда и не все можно фотографировать. Кроме того, туристы видят только малую часть страны, ведь у них не должно быть даже возможности сделать снимки, компрометирующие образ страны. Каждого путешественника сопровождает государственный гид, который сразу же оговаривает список мест, куда доступ для иностранцев запрещен. Большинство снимков Карим сделал прямо на улице, местные жители с интересом реагировали на парня с камерой в руках и охотно позировали.

Фотографии Северной Кореи от Карима Сахаи.

Фотографии Северной Кореи от Карима Сахаи.

Источник:

Если коротко, то все они, кроме командира, как и в повести (и в одноименном фильме Станислава Ростоцкого), погибли. Только главный военный у прототипов героинь был вовсе не старшиной. Да и павшие в неравном сражении бойцы оказались представителями противоположного пола.

Все не так, не с теми и не там

Борис Васильев, вдохновившись опытом своих коллег писателей-фронтовиков, хотел, как он сам признавался в интервью, написать что-то свое. Произведение, в котором была бы отражена именно его война, «лесная». Война без тылов и передовых, артиллерийской и авиационной поддержки. Война, где один на один с противником, в лесу, и отряд (группа, подразделение) самостоятельно должен решать, как действовать в схватке с врагом, выстраивать стратегию и тактику, не надеясь на скорую помощь со стороны.

Писатель вспоминал, что долго вынашивал «туманный» (его формулировка) замысел будущего произведения, пока не прочел маленькую заметку в газете «Известия» об обороне узловой железнодорожной станции на направлении Петрозаводск-Мурманск. Сам Петрозаводск был оккупирован финскими подразделениями. В заметке говорилось, что немецкие диверсионные группы стремились взорвать рокаду, используемую советскими войсками для переброски живой силы, техники и боеприпасов. Большую часть диверсантов наши спецподразделения уничтожили, но одному отряду все же удалось просочиться. По стечению обстоятельств это случилось на участке обороны того самого сержанта.

Силы были определенно неравны, эта история чем-то походила на сюжет «9 роты» Бондарчука, только реальность оказалась пожестче – у наших в наличии семеро раненых бойцов, включая сержанта, и только один пулемет. Сержант единственный остался в живых, его, отстреливавшегося из пулемета, всего изрешетило пулями и осколками. Но до подхода подкрепления малочисленная группа советских бойцов фрицев к ж/д полотну не подпустила.

Заметка в «Известиях», судя по интервью Бориса Васильева, вышла уже после войны. В ней коротко сообщалось, что сержант, чье имя писатель так и не вспомнил, выжил и даже был удостоен медали «За боевые заслуги». К слову, весьма почетной в солдатской среде – за «бэ зэ» на той войне «за просто так» не награждали.

Причем тут женское подразделение

«Вот сюжет!» – подумал будущий автор замечательной повести Борис Васильев, и начал работать с темой. Одну страницу написал, две, три, семь – не идет повествование. И все хорошо, да что-то нехорошо – частная история, никакой новизны. Очерк – пошел бы, а для художественного произведения не хватает чего-то главного, что могло бы сыграть на пронзительности образов героев повести.

И Борис Васильев придумал, что героинями его произведения должны стать молоденькие девушки, воюющие под началом опытного, обстрелянного старшины. Дальше написание текста пошло как по маслу.

На самом же деле истории, легшей в основу повести и фильма, в жизни никогда не происходило. Было много других с участием женщин на фронте, не менее жестоких и суровых – сотни тысяч представительниц слабого пола в том или ином качестве воевали на фронтах Великой Отечественной, и им было определенно труднее, чем мужчинам. И никто, за редким исключением, их судьбы не описывал.

А были ли диверсанты в тех местах?

Были, и вели они себя довольно активно. В фильме С. Ростоцкого упоминается, что диверсионная группа немцев пыталась взорвать шлюзы Беломоро-Балтийского канала, чтобы застопорить судоходность этой стратегически важной водной артерии. Действительно, прямо с первого дня войны с территории Финляндии началась переброска диверсионных финских (не немецких!) групп на территорию СССР.

Правда, они не чувствовали себя так свободно, как это показано в фильме Станислава Ростоцкого, зори для финнов там были отнюдь не тихими: диверсантов на первых же этапах десантирования засекали спецвойска НКВД, опергруппы обнаруживали их резиновые лодки, спрятанные боеприпасы и продовольствие. За лазутчиками охотились и весьма результативно.

Подобные вылазки с финской стороны были многочисленными, но всегда встречали организованное сопротивление со стороны Красной Армии. Существенных диверсий финнам осуществить на нашей территории так и не удалось.

источник

Ныне калмыки – единственный в Европе народ, сохранивший свою кочевую культуру. Как и столетия назад, они по-прежнему говорят на родственном монгольскому языке и исповедуют буддизм. Потомки западных монголов, появившись на исторической сцене в конце XVI века, завоевали себе место благодаря не только воинственности, но и способности приспосабливаться к самым неблагоприятным условиям.

Чай с солью, разделение дверей по половому признаку и красные шелковые кисточки

Происхождение названия «калмыки» по-прежнему спорно. Наиболее вероятной признается версия, согласно которой словом калмак (или хальмг) монголы-ойраты называли часть своих племен, мигрировавшую из Центральной Азии к Волге и Каспийскому морю, и означает оно «остаток» или «отделившийся». Как бы там ни было, со временем оно закрепилось в языке, и сами калмыки (до того употреблявшие этноним ойраты) также стали его использовать.

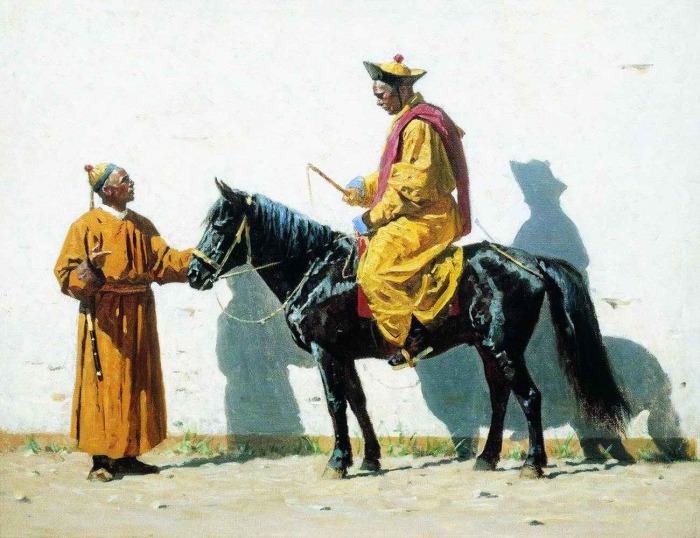

Так выглядели калмыки./Фото: www.napoleon-series.org

Уклад жизни этого народа был традиционен для скотоводов-кочевников: отсутствие стационарных поселений (таковые стали появляться только в XIX веке), переносные жилища, сезонная миграция на большие расстояния, что позволяло переходить на новые пастбища для больших стад. Калмыки разводили овец, коней, коров, коз, иногда даже верблюдов. Это нашло отражение и в традиционной кухне: большинство калмыцких блюд – это жареная или отварная баранина и говядина; часто употреблялось молоко (его добавляли даже в чай, дополняя маслом и солью – так до сих пор делают в Тибете) и молочные напитки. Часто мясо запекали на открытом воздухе: одно из традиционных калмыцких блюд, кюр, представляет собой сдобренные солью и специями кусочки баранины, зашитые в бараний же желудок, и запекаемые в яме, в горячей золе.

Традиционное калмыцкое жилище представляло собой юрту монгольского типа, разборную, с деревянными решетками в качестве каркаса. Иногда ее ставили прямо на повозку, получая походную кибитку. Обычно калмыцкий поселок состоял из нескольких десятков таких юрт, поставленных по кругу; как правило, жили в них родственники со своими семьями. В центр такого круга на ночь загоняли скот. Любопытно, что калмыцкая юрта разделена на мужскую и женскую половины: мужчинам принадлежала левая сторона, а женщинам – правая, даже створки входной двери разделялись по тому же принципу!

Калмыки на фоне традиционного жилища. Фото 1907 года.

Калмыки славились как умелые ремесленники, особенно искусны они были в обработке металла: богатая чеканка и гравировка украшали детали конской сбруи, рукоятки и приклады оружия, даже курительные трубки; широко известны были массивные женские украшения. Кстати, у мужчин было принято носить амулеты-браслеты и серьгу – как правило, в левом ухе. Также было распространено тиснение по коже и резьба – резными узорами украшались почти все деревянные части жилищ и немногочисленная мебель в них.

Калмыцкая одежда украшалась вышивкой (причем женская – особенными многоцветными швами), а мужские головные уборы – шелковыми кистями красного цвета, которые носили название улан зала. Со временем эти кисти стали символом национального самоопределения народа и даже попали на герб Калмыкии. В наши дни улан-зала, предварительно освященные буддийскими монахами, используются как амулеты – их вешают в кабинах машин, украшают домашние алтари и даже носят как брелоки на женских сумках.

Калмыки в традиционной одежде. Фото 1872 года.

Как накормить огонь, и что такое воздушные похороны

Хотя большинство калмыков ныне исповедует буддизм, многие национальные традиции уходят корнями вглубь веков, являясь, по сути, пережитками язычества. Для шаманизма характерно многое из того, что практиковалось (а в некоторых случаях практикуется и по сей день) в Калмыкии: лечение болезней с помощью прижигания или окуривания дымом, обожествление огня, который считается универсальным средством против любого зла или порчи. По любому значимому поводу, будь то религиозный праздник, свадьба или похороны, огонь принято задабривать: его «кормят», бросая в костер мясо и кости, и «поят», брызгая в пламя алкоголем. Считается, что делать это должен обязательно мужчина, и только правой рукой.

Художник В. В. Верещагин. Калмыцкий лама.

Другой, шокирующий на первый взгляд древний калмыцкий обычай – это традиционные похороны, когда тело просто оставляли в степи где-нибудь в безлюдном месте. Такие похороны еще называют «воздушными». Схожие обряды существовали у многих народов, в частности, североамериканских индейцев. Подобным образом калмыки хоронили своих умерших вплоть до конца XIX века, когда, уступив давлению властей, начали либо закапывать тела, либо сжигать (так обычно поступали со знатными людьми и священниками-ламами).

Волга–Крым–Париж

Начиная с XVI века, калмыки часто и много конфликтовали с соседями (в том числе и с русскими и татарами-ногаями), а в XVII веке Калмыцкое ханство входит в состав Русского царства. Русские цари ценили калмыков за их боевые качества, и калмыцкая кавалерия прочно и надолго обосновывается в русской армии на правах нерегулярных частей. Калмыцкие отряды принимали участие в Полтавской битве, русско-турецких войнах, походах на Крым; три калмыцких полка сражались против наполеоновских войск в Отечественной войне 1812 года.

Студенты-калмыки. Новосибирск, фото 1956 года.

Любопытно, что в 1919-20 годах национальные калмыцкие части РСФСР имели нашивки, на которых красная звезда соседствовала с желтой свастикой. Тогда еще этот буддийский символ не приобрел зловещего значения и воспринимался положительно. Свастика позже появится в истории Калмыкии еще раз, сыграв поистине печальную роль: в 1943 году Калмыцкая АССР была упразднена, а ее население по обвинению в коллаборационизме депортировано в отдаленные районы Сибири, Алтая и Средней Азии.

Рассказывают, что в 1949 году, когда отмечался 150-летний юбилей Пушкина, во время публичного чтения по радио стихотворения «Памятник» были опущены последние строки – чтобы избежать произнесения слов «…и друг степей калмык». Лишь в 1956 году калмыки были официально реабилитированы и получили право вернуться на родину. 28 декабря стало днем памяти жертв депортации.

Источник:

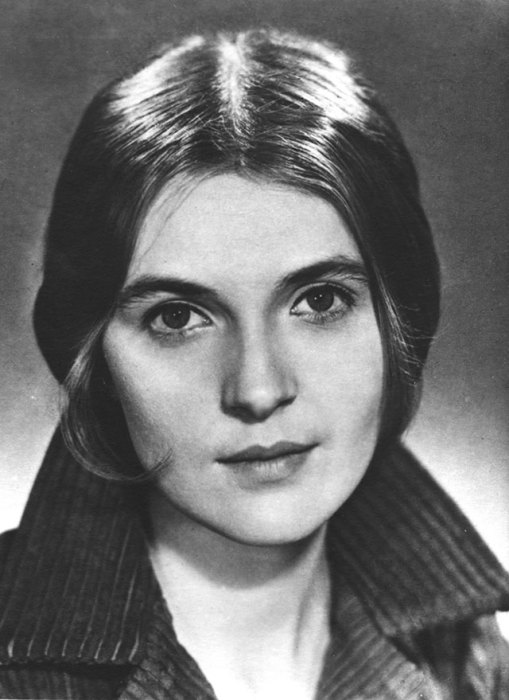

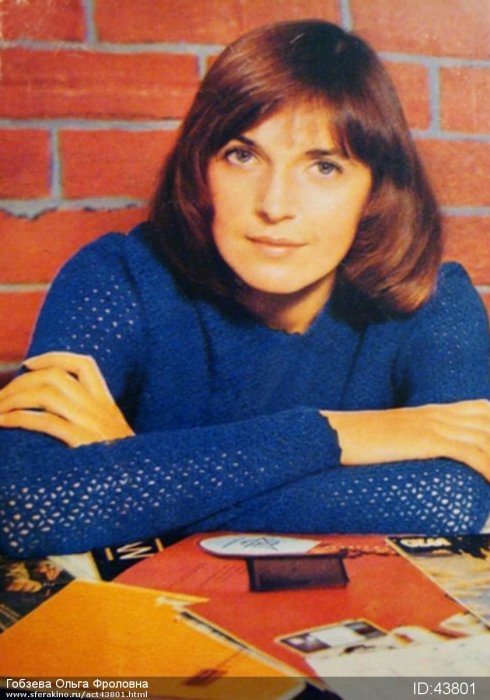

Актриса Ольга Гобзева была похожа на тургеневскую девушку: тонкая, хрупкая, чистая. Её любили зрители, к ней были благосклонны режиссёры. Актриса снялась более, чем в 40 фильмах, самые известные её роли – Ася в картине «Портрет жены художника», журналистка в «Крыльях», поэтесса в фильме «Однажды 20 лет спустя». Однако на пике своей карьеры Ольга Гобзева вдруг приняла постриг и стала монахиней. Что могло подтолкнуть актрису к столь резким переменам в жизни?

Родом из детства

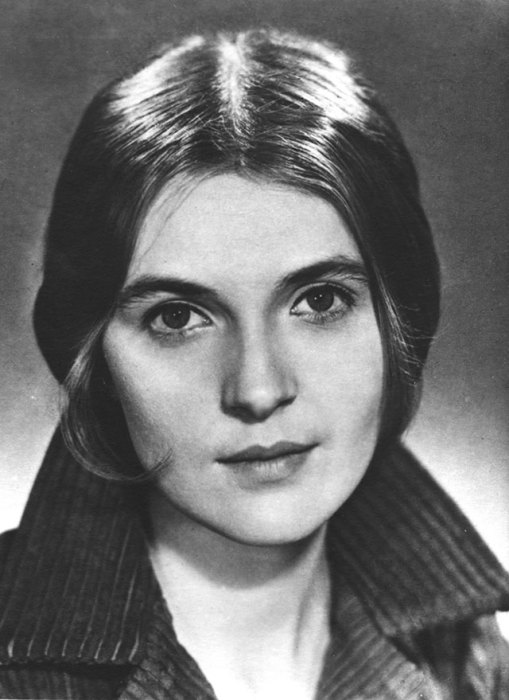

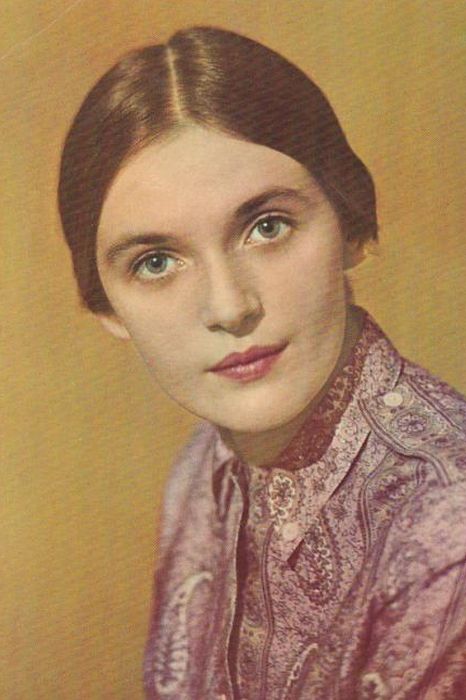

Ольга Гобзева.

Она родилась в глубоко верующей семье. В те годы, когда за веру преследовали, отец Ольги каждое утро и каждый вечер молился перед маленькой иконой, по несколько часов отбивая поклоны. А мама на Пасху клала в корзинку куличи и крашеные яйца, пряча под полотенцем содержимое, и вела детей в храм освящать праздничную еду.

Ольга Гобзева.

Когда девочка заболела, старшая сестра Даша привезла ей красивую фарфоровую куклу с огромными глазами. Ольга заворожённо смотрела на это чудо и не могла поверить своему счастью. Но младшая сестрёнка попросила отдать её вожделенную игрушку, и родители, несмотря на все просьбы девочки, решили передать куклу младшей из сестёр, Танечке. Малышка разбила хрупкое чудо, фарфоровые осколки брызнули во все стороны, а Оля, поражённая до глубины души, совсем слегла. Сегодня инокиня Ольга (Гобзева), говорит, что тогда её отмолил отец.

Талантливая актриса

Ольга Гобзева в фильме «Крылья».

Позже, уже в школьные годы, девочка стала ходить в кружок художественного слова. Она красиво читала, и окружающие прочили Ольге карьеру артистки. На одном из конкурсов она завоевала первое место и была удостоена похвалы самой Ольги Книппер-Чеховой.

Ольга Гобзева.

После окончания школы Ольга Гобзева решила поступать в театральный. Папа был категорически против выбора дочери, но мама убедила его дать возможность дочери самой определять свой путь. Она предполагала, что профессия может послужить для Ольги трамплином к чему-то более важному в жизни.

Девушка сдала документы во ВГИК, но смогла пройти конкурс лишь со второй попытки. Ещё в институте начала сниматься в кино. Огромнейшее влияние на актрису оказал руководитель мастерской Борис Бабочкин, последователь учения Станиславского.

Ольга Гобзева в фильме «Мне двадцать лет».

Она по всем показателям должна была стать театральной актрисой, но саму Ольгу театральные подмостки почему-то не прельщали. Зато в кино актриса сыграла более 40 ролей. После съемок в картине «Мне двадцать лет» в 1964 году девушка стала по-настоящему знаменитой. За роль в этом фильме Ольга Гобзева получила один из призов на Венецианском кинофестивале.

Несмотря на свои успехи, актриса искала и не находила удовлетворения в жизни. Ей всё время казалось, что она занимается чем-то неправильным.

Судьбоносная встреча

Ольга Гобзева

Однажды во время съемок в Киеве Ольга Гобзева отправилась искать умиротворения в Киево-Печерскую лавру. Там она встретила священника, узнавшего в ней актрису. Она лишь раздосадовано сказала о своём намерении просто помолиться в тишине. Выйдя после молитвы, она увидела ожидавшего её того же самого священника. Он накормил её, а напоследок сказал, что она станет матушкой.

Тогда она лишь горько усмехнулась, не поверила батюшке. Позже время всё расставило по своим местам.

Последний аккорд

Ольга Гобзева с сыном Святославом, 1977 год.

Она играла роль знойной испанки в одном из спектаклей в Театре киноактёра. Самой актрисе эта роль очень нравилась, как нравилась и она сама в этой роли. Но сойдя со сцены, она перенесла настоящий шок. Сын Святослав, не пропускавший ни одного спектакля с участием мамы, просто прошёл мимо, не узнав её за кулисами. Прошёл мимо и режиссёр. Тогда она взглянула на себя в зеркало и ужаснулась.

Она поняла, что даже внешне стала похожа на испанку. А ведь она исконно русская. Ольга видела в собственном отражении совсем другого человека. Она доиграла до конца, и больше никогда не выходила на сцену.

Ольга Гобзева.

Вторым моментом, заставившим её искать путь к Богу, стал случай на железной дороге. Её с сыном едва не сбил поезд. Она поняла, что Господь дал ей знак, оставив в живых.

Она ушла из кино, осознав: роли прорастают в ней, создавая иллюзию. Стала посещать церковь, преподавала в православной школе. Она согласилась пожить в монастыре во время Великого поста, там и пришло осознанное решение принять постриг.

Инокиня Ольга (Гобзева)

Инокиня Ольга (Гобзева).

Саму Ольгу после пострига ждало множество искушений. Актёры отвергли её, решив, что она играет очередную роль, пытаясь привлечь к себе внимание. Церковные отвергали её из-за якобы постыдного прошлого. Она с честью прошла все испытания, уготованные ей на иноческом пути, и сегодня абсолютно уверена: в профессии актёра нет греха. Грех живёт в людях, совершающих поступки против Бога.

Инокиня Ольга (Гобзева)

У инокини Ольги (Гобзевой) есть особое публичное послушание, на которое её благословил владыка: давать интервью, посещать кинофестивали, проповедуя во славу Господа.

Она возглавляет координационный Совет женских благотворительных организаций Русской православной церкви, оказывает помощь одиноким пожилым актёрам и молится за каждого просящего, даже если он не крещён. В лоне церкви обрела инокиня Ольга (Гобзева) своё удовлетворение и счастье.

источник

Преференции для сексотов, осведомителей, информаторов, агентов или просто стукачей в Советском Союзе были разными, измерявшимися не обязательно деньгами. Многих «иуд» сподвиг на доносительство элементарный страх за собственную судьбу.

А сотни тысяч советских граждан закладывали соседей, коллег, друзей и знакомых и вовсе бесплатно, повинуясь гражданскому долгу или же по идейным соображениям, руководствуясь, так сказать, «линией партии».

В лагерях продавали за миску супа

Первая статистическая информация по количеству доносчиков НКВД была сведена воедино во время сталинских репрессий наркомом внутренних дел Ежовым. В донесении Сталину он писал, что общее количество осведомителей в СССР – более полумиллиона человек. Оплачивалась только работа основной агентуры чекистов, они так и именовались – агентами. Помимо зарплаты (ее сумма Ежовым не указывалась, но так называемым «резидентам», «бригадирам» низовых стукачей, платили тогда до 300 рублей), агентам выплачивали суммы на «издержки» (организацию пьянок, покупку подарков и т.п.). Спецосведомители, доносившие на деятелей культуры, священнослужителей, инженеров и других, более заметных среди серой советской массы граждан, по словам Ежова, работали чаще всего бесплатно.

В сталинских лагерях стукачам за доносительство платили от 40 до 60 рублей. Это было рискованное занятие, потому что при раскрытии доносчиков убивали или, когда наказание за убийство ужесточили, наносили такие травмы, что остаток жизни (год – два) стукач проводил в больнице, где и умирал. Вербовали доносчиков и среди военнопленных, содержащихся в ГУЛАГе. Покупали их чаще всего за еду. Большинство соглашались. С 1946 по 1947 год только в лагерях Ленинградской области количество доносчиков среди германских военнопленных увеличилось более чем в 10 раз, с 137 человек до полутора тысяч.

«Будешь доносить – поможем по службе»

Официальных данных о количестве осведомителей в СССР не существует (даже у Ежова эти цифры были приблизительными). Стукачи «барабанили» практически во всех сферах деятельности советского государства, включая творческую. К примеру, известный актер и режиссер Михаил Козаков в своей книге признался, что сотрудничал с КГБ на протяжении 32 лет, с 1956 года.

Из многих побудительных мотивов, толкавших советского человека на доносительство, материальный стимул решающим не был – стукачам могли разрешить выехать за границу (что во времена СССР для большинства было несбыточной мечтой), помочь в продвижении по карьерной лестнице.

Завербовать чекисты могли едва ли не любого из тех, кто представлял для них оперативный интерес – кандидата ставили перед выбором: либо он работает на КГБ, либо ему «перекрывают кислород» – сделают все, чтобы актеру не давали ролей, а режиссеру – снимать фильмы, художнику – устраивать выставки, писателю – публиковаться и т.д. Козаков практически единственный представитель советской творческой интеллигенции, кто сделал такой своеобразный каминг-аут. На самом деле, «секретных сотрудников» в этой среде, как и в любой другой, было очень много.

Условно говоря, творческая интеллигенция написанием (или подписанием) такого рода обращений зарабатывала себе спокойное существование. К примеру, в перечне фамилий, подписавших в свое время резко негативные отзывы на творчество Солженицына, есть имена таких известных советских писателей, как К. Федин, М. Шагинян, К. Симонов, Ю. Бондарев, А. Барто… Отметились в этом печальном списке и актеры Борис Чирков с Михаилом Жаровым…

Как поощряли милицейских информаторов

В 40-е годы ХХ века у милиции была уже налажена система осведомителей из числа обывателей и из преступной среды, помогавших правоохранителям выявлять и раскрывать преступления. Система имела несколько ступеней, высшей из которых были так называемые «агенты-международники», которых могли послать внедряться в воровскую среду в другой регион. «Резиденты» («смотрящие» за рядовыми осведомителями) с 1945 года официально ежемесячно получали не менее 500 рублей. На оплату работы стукачей тратились миллионы, только в 1952 году по линии уголовного розыска «резидентам» в СССР было выплачено свыше 2,7 миллионов рублей.

В советской милиции вопрос выплаты вознаграждений стукачам регламентировался законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (он в новой редакции работает и сейчас). Достаточно было написать рапорт на имя начальства о выделении средств на «информационное обеспечение». За отпущенную сумму (она разнилась в зависимости от важности сообщаемых сведений) опер потом должен был отчитаться с приложением документа за подписью самого информатора. Впрочем, такой порядок создавал питательную среду для коррупционных проявлений – нередко казенные деньги до стукачей не доходили.

источник

Изначально на Руси, как и в других европейских странах, фамилий у жителей не было. В летописях при упоминании какого-либо русича можно найти только его имя и указание, чей он сын или из какой земли родом. Однако население росло и ситуация менялась. К концу XIV века русские стали сами наделять свои семьи фамилиями.

Зачем понадобились фамилии?

Клички, которые давались воинам и употреблялись вместе с их именем, встречаются ещё в древних новгородских летописях XIII века. Но они ещё не были фамилиями, потому что не переходили от отца к сыну. Крестьянам на всех просторах Руси ещё долго не требовались фамилии, с помощью которых они могли бы как-то определить и выделить своё семейство. Ведь никого не интересовало происхождение людей из низшего сословия, к тому же никаких благ по наследству они передать не могли. А вот князьям и боярам документальное подтверждение их родовитости очень скоро стало необходимым. Только так можно было закрепить за собой и своими наследниками древнее и благородное происхождение, родство с высокопоставленными лицами, а ещё претендовать на земли, которые из-за постоянных военных конфликтов, то утрачивались, то вновь возвращались в границы страны.

С развитием государственности при дворе великого князя стали появляться всё новые «должности», и зачастую на них служили до самой смерти, стремясь при этом передать выгодное место своему отпрыску. Тогда и вошли в обиход казённые летописи — списки, содержащие сведения о том, какой князь или боярин, где служил и что делал, и одного имени здесь было явно недостаточно. Нужно было срочно как-то называть свой род, чтобы в дальнейшем даже неизвестный при дворе родственник мог претендовать на аналогичную придворную должность. Поэтому первыми на Руси фамилиями обзавелись московские дворяне — князья и бояре.

Благородные династии

Русское княжество, как сословие изначально воинское, в основном закрепляло за своим семейством родовые земли, когда-то завоёванные предками. Так появились Шуйские, Тверские, Воротынские, Вяземские. Бояре, находившиеся на государственной службе, зачастую имели клички, которые были хорошо известны при дворе, поэтому их и переделывали в фамилии. Лыка, Скряба, Кобыла, Гагара становились родовитыми боярами Лыковыми, Скрябиными, Кобылиными, Гагариными. А если представитель одной фамилии, образованной от клички, вступал в брак и роднился с другой династией, имевшей фамилию, содержащую информацию о земельной принадлежности рода, то наследник оставлял себе обе фамилии, например, Лобанов-Ростовский или Стригин-Оболенский. Дворяне также брали двойную фамилию, созданную на основе кличек, если она имела отношение к известным династиям, например, Кошка-Кобылин.

А когда из очень известного рода выделялся определенный представитель, то он часто переименовывал династию по своему имени. Так, например, возникли Романовы, чьи предки ранее носили боярские фамилии Кошкины, Кобылины, Юрьевы. По имени собственному на Руси получали фамилии и благородные татарские воины — Юсуп, Ахмат или Кара-Мурза. Они стали князьями Юсуповыми, Ахматовыми, Карамзиными. Позже по этому же принципу преобразовывались в русские иностранные фамилии. К примеру, от немецкого дворянина von Wiesen произошли Фонвизины, а от английского аристократа Learmonth, служившего при русском дворе, — Лермонтовы.

Благозвучие духовенства

Интересно составлялись фамилии русского духовенства в середине XVIII века. Изначально приходские батюшки тоже имели только имена, например, отец Владимир или отец Андрей. Их детей в деревне часто называли поповыми, и если сын священника не получал духовный сан, то в дальнейшем он и его дети так и оставались Поповыми. Но когда и батюшки для разных, прежде всего, церковных документаций стали брать себе фамилии, то они образовывали их от названия своих приходов — Преображенский, Покровский, Троицкий, Благовещенский, Космодемьянский.

Когда в 1687 году была учреждена Славяно-греко-латинская академия, её выпускникам тоже понадобились фамилии — для реестра учебного заведения. И часто студенты сами выбирали себе благозвучные фамилии (например, Тихомиров) или придумывали их — с помощью греческого или латинского языка зашифровывали в них свои личные качества: Липеровский (от греческого слова «печальный»), Гиляровский (от латинского корня, означающего «весёлый»).

Крестьянские фамилии

До отмены крепостного права крестьянам не нужны были фамилии, исключение составлял только вольный люд. Зачастую фамилия у человека низшего сословия образовывалось от имени отца — Алексеев, Тимохин, Ванин. Основой для фамилий также являлись характерные черты человека (Смирнов, Озорнов, Раззеваев), род деятельности (Кузнецов, Рыбаков, Конюхов), опять же клички (Быков, Соколов, Самоедов). Иногда кличка намекала на криминальную деятельность своего обладателя — Козырев, Королев или, например, Разуваев.

Часто в глухих русских деревнях мальчики помимо крестильного имени получали имя-оберег от местной ведуньи. Например, чтобы несмышлёныш вырос умным, его называли Дур, страшного младенца, чтобы стал красавцем, именовали Некрас, а сына последнего нищего, чтобы всегда был сытым, — Голод. Впоследствии из этих охранных имён создавались фамилии — Некрасов, Дуров, Голодов.

Новые граждане

В советское время по причине Первой мировой, а затем и Гражданской войны было очень много сирот, которые попадали в детские дома и получали там новые имена и фамилии, иногда необычные. В 1920-1930-е годы в СССР появились граждане с «идейными» фамилиями Тракторов, Республиканский, Октябрьский, Пятилеткин, Краснофлотский, Первомайский.

В современном мире новые фамилии тоже имеют место, но пока это только псевдонимы деятелей искусства, ставшие своеобразными говорящими фамилиями, перекочевавшими в паспорт. Например, драматург Григорий Горин родился Офштейном, писатель-сатирик Аркадий Арканов до начала своей сценической деятельности был Штейнбуком, а актёр Семён Фарада, до того, как попал в кино, носил фамилию Фердман.

Возможно, в будущем у нас на слуху будут такие говорящие фамилии, как Спамин или Вирусов, Хакеров или Крышуев, и это будет в порядке вещей.

источник

Говорят, режиссер Георгий Данелия 30 лет назад начинал снимать грустное кино, а выходило смешное. Решил оставить его смешным, а в результате получилось грустное. Наверное, так и рождаются трагикомедии. Знаменитый фильм «Кин-дза-дза» мог бы и не появиться на экранах, так как процесс съемок постоянно сопровождался разными неприятностями и непредвиденными сложностями. Участники съемочной группы шутили, что это инопланетяне мешают работать землянам из-за того, что те о них рассказали слишком много лишнего.

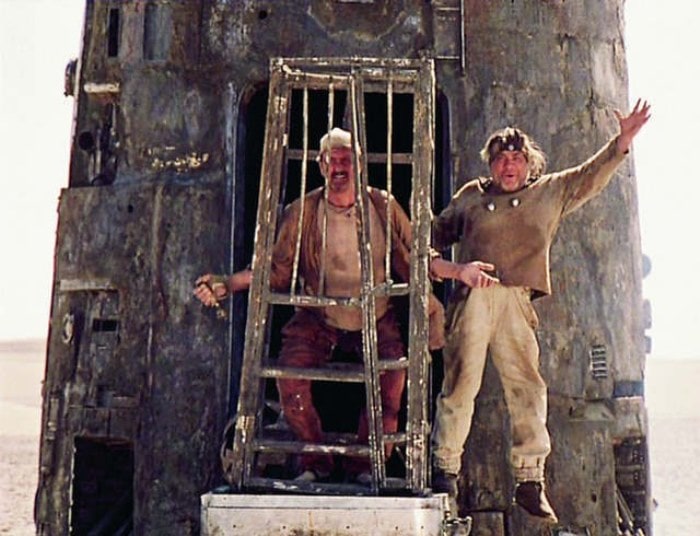

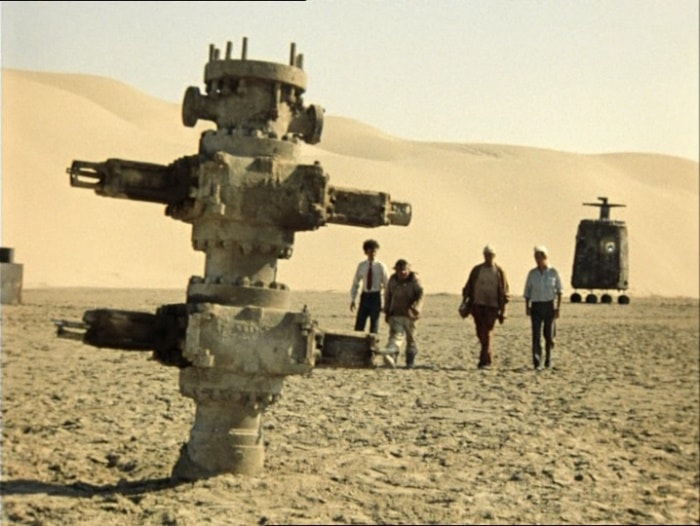

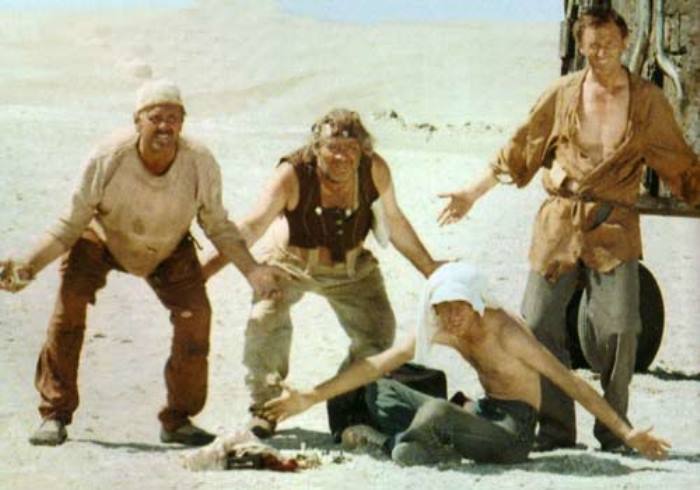

Кадр из фильма *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: kino-teatr.ru

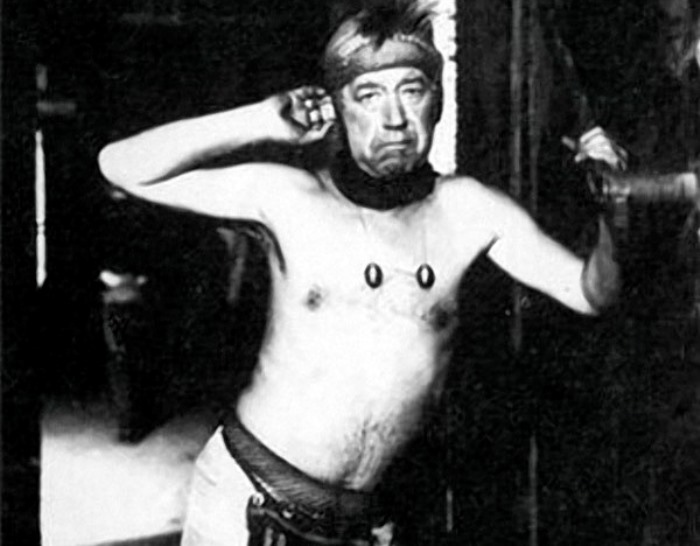

Е. Леонов и Ю. Яковлев в фильме *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: kino-teatr.ru

Если бы не громкое имя режиссера, этот сценарий дальше кабинетов руководства «Мосфильма» никогда бы пошел – уж очень странно звучала история о жителях планеты Плюк галактики Кин-дза-дза. Председатель Государственного комитета СССР по кинематографии А. Камшалов сказал режиссеру: «Если бы это был не твой сценарий, я бы этот бред бросил бы читать на первой странице!». Сценарий писали очень долго, и когда он наконец был закончен, его авторы Георгий Данелия и Резо Габриадзе шутили, что постовой на улице успел от сержанта дослужиться до старшего лейтенанта.

Ю. Яковлев и Е. Леонов в фильме *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: imghost.pro

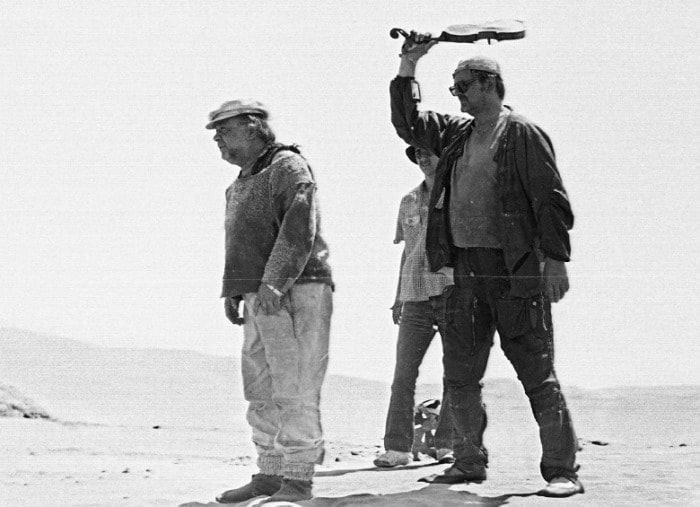

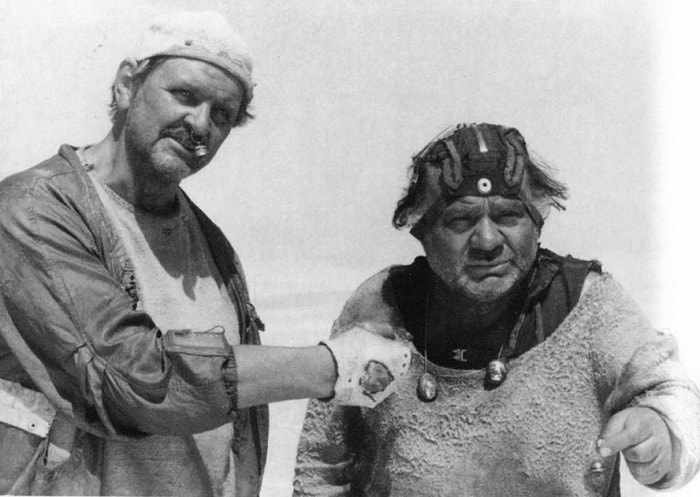

На съемках легендарной трагикомедии *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: kinopoisk.ru

Когда все уже, казалось, было готово: построили пепелацы (летательные аппараты), назначили съемки на весну, купили билеты для всей съемочной группы в туркменский город Небит-Даг – вдруг оказалось, что груз с пепелацами потерялся в пути. Железнодорожники никак не могли его отыскать, так как никто не понимал, что это за указанные в накладных «пепелацы». Только спустя полтора месяца сложные конструкции угрожающего вида и непонятного предназначения обнаружили во Владивостоке. Из-за этой вынужденной заминки съемки в пустыне пришлось проводить в самый разгар летней жары.

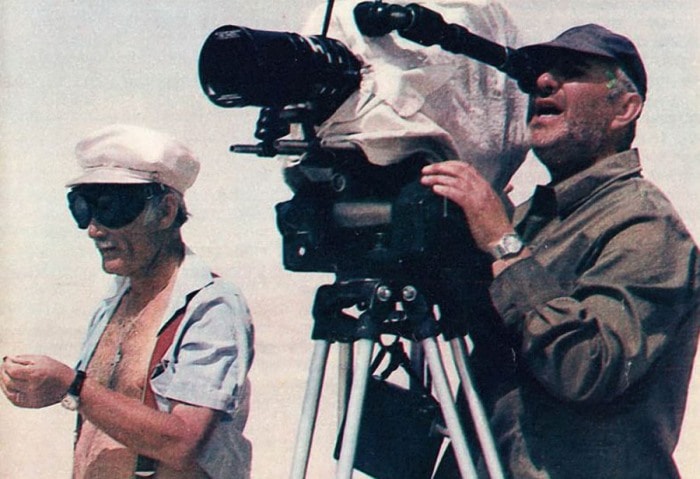

Г. Данелия на съемках фильма | Фото: cdn.tele.ru

Г. Данелия на съемках фильма | Фото: nevsepic.com.ua

Неприятности последовали одна за другой. Первую декорацию разнес пьяный водитель, вторую уничтожил ураган, ракета, специально сконструированная для съемок, взорвалась при запуске. Пошивочный цех «Мосфильма» отказался от работы над этим фильмом из-за перегруженности. Поэтому костюмы пришлось мастерить из подручных средств. Костюмеры раздобыли несколько летных костюмов и распотрошили их на «запчасти»: в ход пошли тесемки, пружинки, подушечки, металлические колечки и т. д. А главными предметами гардероба на планете Плюк стало теплое нижнее белье фирмы «Заря» – майки и кальсоны.

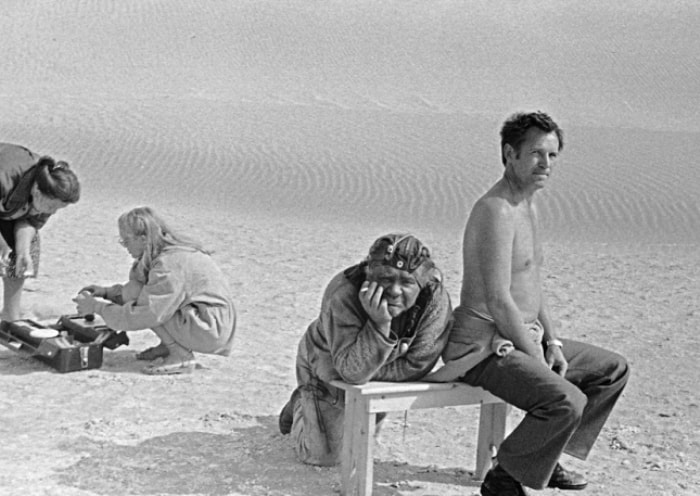

На съемках легендарной трагикомедии *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: kino-teatr.ru

На съемках легендарной трагикомедии *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: kinopoisk.ru

Приходилось и вырезать некоторые моменты сценария, и отказываться от участия некоторых актеров. Так, первоначально фильм назывался «Космическая пыль», а Леонид Ярмольник должен был играть продавца космической пыли. В результате этот эпизод вырезали и придумали новое название – «Кин-дза-дза», родившееся случайно. Режиссер об этом рассказывал так: «У нас поначалу в пепелаце висел гамак. В нём раскачивался Леонов. К нему подсел Любшин, поинтересовался: „Что у тебя в портфеле?“ Леонов за ним, как эхо, повторял: „Феле-феле-феле…“ – дальше отвечает: „Зелень“. – „Какая?“ – „Кинза“. И давай петь: „Кин-дза-дза-дза…“ Всю дорогу пел. „Не можешь заткнуться?“ Песня испепелилась. Название осталось…».

Ю. Яковлев и Е. Леонов в фильме *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: izbrannoe.com

Б. Брондуков так и не сыграл в этом фильме | Фото: kinopoisk.ru

Режиссеру нравилась актерская игра Бронислава Брондукова и он специально для него придумал роль в фильме «Кин-дза-дза». Но когда начались съемки трагикомедии, Брондуков слег с инсультом. Данелия в этой роли не видел больше никого, поэтому вообще убрал этот эпизод из сценария.

На фоне газетных публикаций о К. У. Черненко слово *ку* выглядело подозрительно | Фото: izbrannoe.com

Главным словом на планете Плюк, выражающим все эмоции, было «Ку!». Когда уже шли съемки фильма, на смену Брежневу пришел Черненко, и все газеты запестрели его инициалами: К. У. Черненко. Чтобы никто не усмотрел политически неблагонадежных намеков в безобидном «ку», слово уж было хотели заменить на другое, но тут Черненко скончался, и все оставили без изменений.

Кадр из фильма *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: aif.ru

Г. Данелия на съемках фильма | Фото: mtdata.ru

По сценарию, на Альфу вместо Земли герои попали из-за того, что все перебрали алкоголя, ведь Скрипач вез не уксус, а чачу. Когда съемки подходили к концу, в стране развернули антиалкогольную кампанию, и пришлось срочно искать чаче «благопристойную» замену.

Кадр из фильма *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: kin-dza-dza.clan.su

Кадр из фильма *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: kin-dza-dza.clan.su

Кадр из фильма *Кин-дза-дза*, 1986 | Фото: kino-teatr.ru

Фильм «Кин-дза-дза» провалился в прокате и занял всего лишь 13 место – зрители ждали от Данелия комедии, а получили философскую кинопритчу. Многие просто не поняли картину, хотя слово «ку» среди молодежи стало очень популярным.

Как цыгане отметились в мировой культуре. Картина: Николай Бессонов.

Цыгане — одно из самых «знаменитых» национальных меньшинств в мире. Мало есть стран с развитыми музыкой, литературой, кинематографом, где не поднималась бы время от времени цыганская тема. Чаще всего вклад этого народа в историю искусства определяют, как источник вдохновения для творцов. Но, хотя об этом редко задумываются, цыгане и сами активно вписаны как творцы и в историю, и в искусство.

«Доктор Кукоцкий» Юрий Цурило

Чаще всего из-за специфической внешности цыган приглашают в кино играть или соплеменников, или индийцев. Так сначала вышло из артистом Юрием Цурило. Его первая роль в кино — цыгана-гребца Марко в «Королевской регате». Позже он ещё несколько раз сыграет экзотических персонажей, вроде турецкого посла или афганского боевика, но всё же сумеет вырваться из амплуа загадочного южанина.

Молодой Цурило в фильме «Королевская регата».

Самая знаменитая его роль, пожалуй — врача Павла Кукоцкого в сериале по книге-бестселлеру Людмилы Улицкой. Но, кроме того, зритель хорошо знает актёра по фильмам «Хрусталёв, машину!» (тоже главная роль), «Обитаемый остров» (генерал), «Поп» (митрополит Сергий), «Андерсен. Жизнь без любви» (скульптор Бертель), «Вий» (пан Сотник).

Цурило никогда не стыдился своей национальности и плотно вписан в цыганское сообщество и его жизнь. Лучшим другом актёра долгие годы был композитор-песенник, автор ресторанных хитов Владимир Голощанов, который умер на руках друга в 2014 году.

Юрий Цурило в роли безутешного отца панночки в фильме «Вий».

«Перекати-поле» Ронни Вуд

В музыке не так же, как в кино: даже если ты цыган, но выступаешь не в жанре народной песни, никто не предположит в тебе цыгана. Долгое время никто не задумывался над происхождением участника группы «Корни» Александра Бердникова или певицы Людмилы Сенчиной, например. То же и с Ронни Вудом, гитаристом группы «Роллинг Стоунз». Пока подарок родных на день рождения не привлёк внимания журналистов, никто не задумывался над внешностью Вуда и тем, что его фамилия — одна из трёх самых популярных среди британских цыган (Вуд, Ли и Смит).

Ронни Вуд в молодости.

А подарили Вуду вардо — традиционный цыганский фургончик, украшенный резьбой и росписью. Такие фургончик стоят очень дорого и до сих пор частью кочевых британских цыган используются как дома. Кстати, кочевье в Британии строго упорядоченно и цыгане останавливаются или на специальных стоянках для жилых фургонов, или на участках оседлых родственников. В таких фургончиках родились Чарли Чаплин (это официальная версия его семьи, если интересно) и Боб Хоскинс (голливудский актёр, хорошо знакомый русскому зрителю по эпизодическим ролям).

Но родился Вуд, хотя и в кочевой семье, вовсе не в вардо. Его семья относилась к той чисто английской разновидности кочевников, что живут на баржах и путешествуют по рекам. Так, кстати, делают не только цыгане. Тем не менее, вардо как подарок ему очень понравился, а переполох вокруг «внезапно» открывшейся национальности насмешил.

Ронни играет не только чистый рок. Вместе с российской цыганской группой «Лойко» он записал альбом «Slide On».

Обнаружив, что Ронни Вуд — цыган, журналисты переполнились и посвятили его происхождению несколько статей. Хотя Вуд никогда не держал свою этничности в секрете.

«Художник иллюзий» Роб Гонсалвес

В соцсетях время от времени делятся подборками картин популярного канадского художника-сюрреалиста Роба Гонсалвес. Имя, впрочем, мало кто запоминает. А вот картины забыть невозможно. Они похожи на тот момент детства, когда ты медленно проваливаешься в сон и явь уже начинает смешиваться с грёзами.

Картина Роба Гонсалвеса.

Картина Роба Гонсалвеса.

Роб родился в 1959 году в Торонто, в цыганской семье — в Канаде немало цыган, мигрировавших из Великобритании, Румынии и России. Первые картины с иллюзиями он начал рисовать ещё подростком. Его вдохновляли Магритт, Эшер и, конечно, Дали.

Картина Роба Гонсалвеса.

Картина Роба Гонсалвеса.

Тем не менее, образование Гонсалвес получил как архитектор и зарабатывал на жизнь не столько картинами, сколько архитектурными проектами, а также росписью стен и созданием театральных декораций. И везде он использовал свою любовь к иллюзиям. Только после сорока он полностью посвятил себя живописи. К сожалению, он умер летом 2017 года.

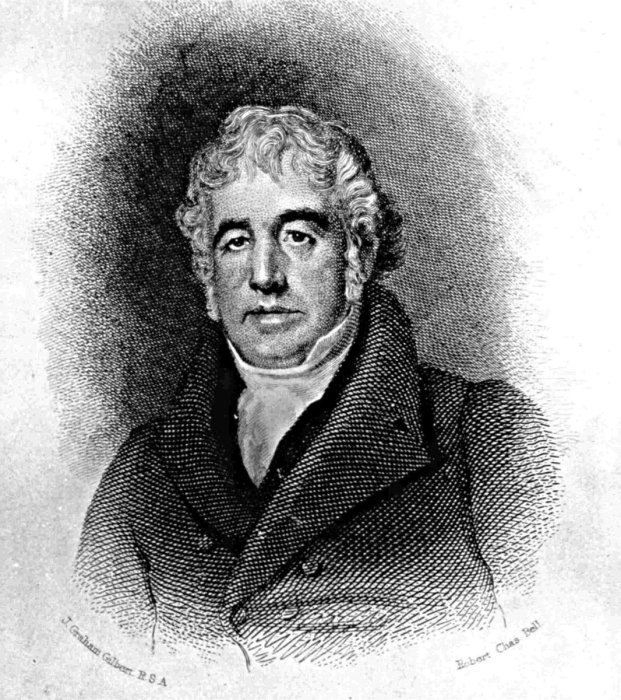

Генерал и сын цирюльника Мориц фон Гауке

Война с Наполеоном дала российской истории целую плеяду генералов, прославивших себя на поле боя. Один из них, Мориц фон Гауке, успел послужить и Наполеону, и царю Николаю. Однако до российского историка Андрея Серкова мало кто задумывался, откуда пошёл род генерала. А ведь он был только вторым поколением, носившим фамилию Гауке. Его родители, венгерские цыгане Фридьеш (Фредерик) и Саломея, получили документы под этой фамилией только на службе у графа Брюля в Саксонии.

Сейчас в статьях о Морице фон Гауке можно прочитать, что Фридьеш и Саломея якобы отбились от табора и уже на службе у графа якобы муж научился читать и достаточно хорошо узнал тонкости воинской службы, чтобы позже, в Варшаве, готовить мальчиков из дворянских семей к офицерской карьере. Такой взгляд выдаёт полное незнание реалий Венгрии конца восемнадцатого века. Дело в том, что в Венгрии многие цыгане к тому времени уже оставили кочевье (преимущественно заставленные правительством), и для интеграции в общество имели в основном два пути: музыку и военную службу. Хотя к Брюлю Фридьеш устроился как цирюльник, по всем признакам на родине он отслужил в армии, мог быть денщиком офицера и к моменту знакомства с графом уже наверняка знал и грамоту, и тонкости офицерской жизни.

Портрет Морица фон Гауке.

В любом случае, благоволение графа позволило цыганской семье разбогатеть и под новым именем переехать в Варшаву. Там Фридрих фон Гауке открыл пансион для мальчиков и своего сына Морица (названного в честь покровителя-графа) тоже воспитал с прицелом на карьеру в армии. А вот знал ли юный Мориц о своей этничности или родители, держа в памяти недавние гонения на цыган, предпочли вырастить его «белым человеком», неизвестно. Генерал фон Гауке никогда и ни с кем этого не обсуждал.

В любом случае, жизнь его и смерть стоят отдельного рассказа, а среди его прямых потомков — британский принц Чарльз и испанский король Хуан Карлос. Которые, впрочем, сами от этого цыганами не становятся.

«Чудо-пианист» Дьёрдь Циффра

Циффра родился в семье венгерских цыган, пытавших счастья во Франции. Его отец был музыкантом, играл по кабаре и мюзик-холлам. Вместе с Первой мировой войной в семью пришло в горе. Отца, как подданного и, возможно, шпиона враждебного государства (в шпионаже цыган до Второй Мировой не обвиняли только самые ленивые) заключили в тюрьму, а семью депортировали. Так госпожа Циффра оказалась в крохотной каморке под самой крышей одного из домов Будапешта, с дочкой и маленьким сыном на руках.

Имя Дьёрдь Циффры хорошо известно любителям академической игры на фортепиано во всём мире.

Несмотря на то, что времена изменились, венгерские цыгане традиционно связывали все возможности социального роста с музыкой, и, пока мать билась на подёнщине, добывая кусок хлеба, сестра малыша Дьёри днями напролёт сидела за пианино, разучивая пьесы и этюды. Влиться в какой-нибудь ансамбль можно было и в подростковом возрасте, но нужна была хорошая подготовка. Девочка едва отходила от пианино.

Рядом, возле инструмента, стояла кроватка Дьёри. Выпускать мальчика было буквально некуда, и он целыми днями сидел за прутьями бортиков, наблюдая, как играет его сестра. Однажды, когда малыша выпускали размяться, он подошёл к пианино и начал наигрывать одну из пьес, что учила сестра. Двумя руками. В четыре года.

Пианиста всю жизнь упрекали «цирковым» детством.

Когда Дьёрдь Циффра стал уже взрослым и очень известным пианистом, недоброжелатели охотно припоминали ему, что до зачисления в музыкальную академию (в девять лет!) он выступал в кабаре и цирках с номером «малыш-виртуоз», на слух подбирая любые (часто полупристойные) песенки, которые напевала ему публика. А а четыре года он просто спас свою семью от голодной смерти.

«Джаз на гитаре» Джанго Рейнхардт

Ещё один всемирно известный виртуоз родился в кочевом таборе и с детства свободно владел несколькими инструментами. Но — не гитарой. На гитаре он стал играть после пожара, в котором оказались сильно повреждены пальцы левой руки. Джанго решил, что именно для гитары они не очень-то и нужны. В результате Рейнхардт основал целое новое направление в джазе, которое живо и по сей день. Кстати, имя его на восточных цыганских диалектах звучало бы как «Джунгадо» и означало оно — проснувшийся, бодрый, вставший.

Джанго Рейнхардт — гитарист-виртуоз, основавший новый стиль в джазе.

Хотя прямых доказательств не существует, есть много косвенных свидетельств тому, что в годы войны Джанго, серьёзно рискуя, работал на Сопротивление и подслушивал разговоры немецких офицеров в кабаре, где играл музыку. Немецкий он знал как родной: детство провёл преимущественно в Бельгии, где этот язык очень распространён.

«Птичка из табора» Папуша

В послевоенной Польше как-то вдруг вплыла на литературный небосклон поэтесса-самоучка из кочевого табора по прозвищу Папуша. В детстве в школу Папуша не ходила, но очень хотела научиться читать и писать. Она гадала детям за то, чтобы они показывали ей буквы в букваре, и в результате хорошо их выучила, но для чтения этого оказалось мало.

Юная Папуша в кругу семьи.

Тогда во время одной из стоянок девочка нашла себе учительницу, еврейскую женщину, и стала тайком брать уроки у неё. Расплачивалась она крадеными курицами, поскольку карманных денег ей семья не выдавала. После этих занятий и самостоятельных тренировок девочка читала так бегло, что цыгане табора стали прибегать к её помощи, когда было надо разобраться с документами. Но вот способность складывать стихи не оценили. Так бы о поэтессе никто никогда не узнал, если бы не исследователь Ежи Фицовский. Благодаря ему Папуша стали публиковать.

Папуша в пожилом возрасте.

Сейчас в Польше можно отыскать почтовые марки с изображением Папуши, открытки с ней, издания с её стихами и памятник. Молодые поколения мало интересуются поэзией социалистической эпохи, но в историю польской литературы Папка в любом случае уже вписана.

«Господин скрипка» Пишта Данко

Если вспоминать памятники цыганам, то в городе Сегед (Венгрия) можно увидеть монумент, изображающий цыгана-скрипача Данко Пишту. Имя тут «Пишта», «Данко» — фамилия. Как и Циффра, Данко был вынужден с детства содержать семью, играя музыку. Его отец умер от туберкулёза, когда Пиште было девять лет.

Памятник Пиште Данко.

Уже к 28 годам он стал известным музыкантом, но на этом не остановился и перешёл к сочинению песен. К некоторым он писал не только мелодию, но и слова. Песни имитировали популярные народные жанры и хорошо шли под застолье, так что очень скоро Данко стал звездой национального масштаба. Его ноты продавались как горячие пирожки, а сам он как-то раз удостоился чести сыграть перед императором Францем Иосифом I.

Открытка с фотопортретом Пишты Данко.

Сохранилось до четырёхсот (!) песен авторства Данко. Их исполняют до сих пор, но уже не как застольные мелодии, а как классику венгерской музыки.

Вообще в истории венгерской музыки немало цыганских имён. Можно сходу вспомнить скрипача и композитора начала девятнадцатого века Яноша Бихари и его прямого потомка Роби Лакатоша, который уже в наше время выступает с гигантским оркестром по всему миру.

«Совсем как цыган» Михаил Эрденко

Время от времени российская пресса любит стирать с кого-нибудь подозрения в цыганстве. Например, вплоть до российских гастролей группы «Джипси Кингз» многие журналисты находили нужным пояснить публике, что группа так называется не потому, что её участники — цыгане, а потому, что они, совсем как цыгане, поют, играют и по всему миру гастролируют. Первое же интервью «Джипси Кингз», в котором они определяли себя именно как этнических цыган, расставило точки над «и».

Российский скрипач Михаил Эрденко восхищал своей игрой многих знаменитых современников.

Ещё один музыкант, которого пытаются спасти от родства с цыганами — скрипач-виртуоз и композитор Михаил Эрденко, чьим именем называется проходящий уже больше двадцати лет международный конкурс юных скрипачей. В то время, как сам музыкант своей этничности никогда не скрывал, в иных статьях можно найти пассаж, что зрители принимали его за цыгана из-за пышных чёрных кудрей.

До революции продавались открытки с портретом Михаила Эрденко — для поклонниц.

Тем временем живы и здоровы многочисленные потомки и родственники Михаила Эрденко. Многие из них тоже связали свою жизнь с музыкой и, вероятно, не в курсе, что публика может их принять за цыган только случайно, из-за кудрей. Речь идёт, прежде всего, о Сергее Эрденко (группа «Лойко»), Валентине Пономарёвой, певицах Леонсии и Радде Эрденко.

Михаил Эрденко начал как вундеркинд, дающий в пять лет полноценные концерты из сорока пьес, и закончил жизнь профессором Московской консерватории.

«Могу любой стиль» Валентина Пономарёва

В СССР Пономарёва была известна, прежде всего, как исполнительница романсов. Её песни постоянно заказывали по радио, пластинки разлетались как горячие пирожки. Но сама певица никогда не собиралась застывать в каком-то одном жанре, её талант требовал широкого выражения.

Валентина Пономарёва.

Пономарёва с молодости постоянно принимала участие в зарубежных и отечественных джаз-фестивалях, фактически став голосом советского джаза. Поначалу это вызывало серьёзное недовольство органов власти, но в восьмидесятых отношение к жанру стало смягчаться. Пробовала себя певица и в стиле рок, и, конечно, всегда успешно исполняла цыганские народные песни.

«Шизгара» Маришка Вереш

Родителями голландской певицы были иммигранты. Отец — венгерский цыган, мать — русско-французского происхождения уроженка Германии. Всё детство Маришка пела в цыганском ансамбле отца, выступавшем по ресторанам, и буквально выросла в цыганской культуре. Её сестра Илонка а том же ансамбле играла на пианино.

Мало кто знает, что Вереш начала карьеру в цыганском ансамбле у отца.

В шестидесятых годах рокеры стали искать новые голоса. Нужно было нечто новое, пробирающее до дрожи, больше похожее на звучные голоса афроамериканских певиц, чем на слащавые голоски популярных блондинок пятидесятых. Маришка по очереди сотрудничала с несколькими рок-группами, искавшими особого звучания, пока не осталась в «Shocking Blue», группе, известной хитами «Venus» (в русском восприятии превратившийся в «Шизгару»), «Love Buzz» и «Demon Lover». Вереш знали, наверное, во всех уголках мира.

На самом деле, волосы Маришка не начёсывала, берегла. Надевала парик.

Цыганские семьи очень патриархальны, и каждой группе Маришка ставила условие: никаких попыток завести интимные отношения на рабочем месте. Из-за этого музыканты считали её задавакой. «Я и была задавакой!» говорила потом в интервью Маришка.

Маришка любила чай и котят.

Поклонникам Вереш казалась роковой женщиной. На самом деле она была ранимой девушкой, не курила, не пила, обожала кошек и, если музыканты доводили её до слёз, могла позвонить пожаловаться маме — мама немедленно кидалась на защиту.

Кроме рока, Маришка пела джаз и цыганские песни, но как исполнительница этих жанров известности не приобрела. Умерла она в 2006 году.

Последний альбом Вереш назывался «Цыганское сердце».

«Мучительница Тургенева» Полина Виардо

Цыганка Полина Виардо была не просто оперной певицей — одной из семьи оперных певцов, и отец с сестрой были даже больше любимы публикой, чем она. Для русских Полина вошла в историю, однако, прежде всего как последняя возлюбленная Тургенева.

Портрет молодой Полины Гарсиа.

Отца Виардо звали Мануэль Гарсиа. Родился он в Севилье и прежде, чем сделать карьеру во Франции, покорил оперу Испании. Благодаря его известности, семья была не просто богата, но и знакома со многими знаменитостями своего времени. Полина в юности брала уроки фортепиано у самого Листа (и тот, кстати, уговаривал её стать пианисткой).

Тем не менее, Полина выбрала оперу. Говорят, мать Тургенева, заочно невзлюбившая Полину, впервые услышав её голос, не удержалась от восклицания: «А хорошо поёт цыганка!» Но вот красоты её не оценила, да и не была Виардо красива по меркам своего времени: худа, смугла, с резкими чертами лица.

Полина Виардо-Гарсиа на склоне лет.

Принято считать, что Полина изводила влюблённого в неё писателя. Однако же никто, кроме неё, не умел заставить Тургенева выпить лекарство, когда он был уже смертельно болен, и она же до последнего ухаживала за писателем и за свой счёт кормила его.

Усин «Керим» Кожев

Многие болгаре читали в детстве стихи Усина Керима, но мало кто знает, что он был цыганом и часть своего творчества посвятил именно цыганской жизни. Одно из самых пронзительных его стихотворений повествует об отчаянии влюблённых, которых разлучила жадность родителей невесты — они буквально продали её богатому жениху за большой калым.

Именем Керима названа литературная премия.

Про себя Керим писал, что такой же цыган, как и его дед, только тот от грусти пел песни, а Усин — сочиняет стихи. Кроме поэзии, Усин занимался в жизни ещё много чем. Работал на лесозаготовках, в шахте, на стройках. Он был силён и хорош собой.

На русский переводили только детские стишки. Сейчас именем Керима названа одна из национальных поэтических премий Болгарии.

Самуил «Сули» Сеферов

Ещё один болгарский цыган, Сеферов известен как живописец. В 1992 году он стал Кавалером французского Ордена Искусств и Литературы, но и до того получал разного рода награды. Его манеру письма отличают нежность и мечтательность. Тот случай, когда лучше показать, чем рассказать.

Картина Сули Сеферова.

Настоящее имя Сеферова — Сулейман. Многие цыгане Болгарии — мусульмане.

Картина Сули Сеферова.

Его картины висят в Пушкинском музее, болгарской Национальной художественной галерее и галерее родного города, Софии. Это не считая остальных коллекций. Цыганские мотивы в его картинах часты, но ими творчество не ограничивается.

Цыганская семья глазами Сули Сеферова.

Тиамат от Сули Сеферова.

«Уважайте цимбалы» Аладар Рац

Заслуженный артист Венгрии вошёл в историю как человек, превративший цимбалы из инструмента для деревенских свадеб в один из многих инструментов академической музыки. Естественно, играл он на нём с детства и прежде всего — на тех самых свадьбах.

Начав в Венгрии, Рац потихоньку переместился в западную Европу и стал жить и выступать во Франции и Швейцарии, посещать с гастролями Испанию, Египет, Великобританию. Его игру высоко ценили академические музыканты; Камиль Сен-Санс называл Раца «Ференцем Листом на цимбалах».

Портрет Аладара Раца.

Сам Рац постоянно думал о том, как превратить инструмент в пригодный для симфонических оркестров. Он адаптировал под него музыку эпохи барокко, изготавливал какие-то необычные палочки, сочинял собственные композиции, раскрывающие звучание цимбал во всей полноте и вдохновил на то же самое Игоря Стравинского. Последнему пришлось брать у Раца уроки игры, чтобы понять цимбалы как инструмент.

С 1938 Рац преподавал на родине в Академии Ференца Листа (той самой, где учился Циффра) до самой смерти. Когда стал совсем плох, принимал студентов из академии на дому.

Источник

А казалось бы, что между ними общего!

Иногда мы надеваем одежду, даже не задумываясь, почему она так называется. Любимый кардиган, свитер фасона реглан, резиновые веллингтоны в сырую погоду. А ведь у каждой вещи есть свой «родитель», и часто — действительно интересная история создания. Как появилисьна свет привычные вещи — в нашем материале.

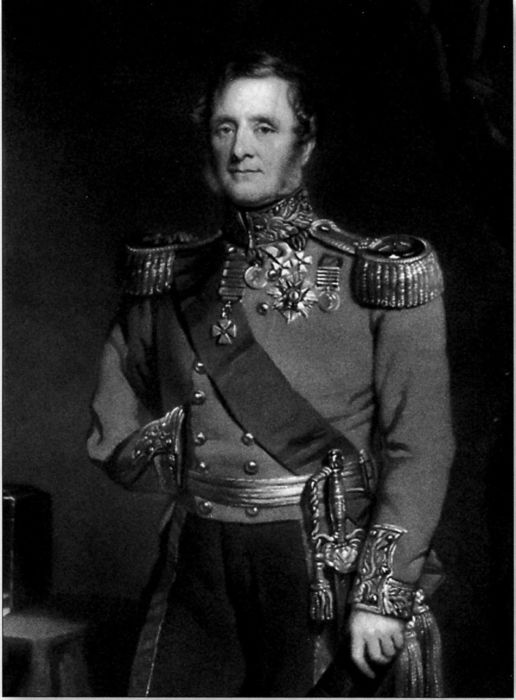

Граф Кардиган, который не любил холод

В 1854 году, во время Крымской войны английский генерал Джеймс Томас Браднелл, граф Кардиган VII, командовал кавалерийской бригадой. Во время Балаклавского боя разработанное им стремительное наступление оказалось неудачным – граф потерял половину своих солдат. Однако имя Кардигана осталось в истории не благодаря этому поражению, а потому, что он изобрел удобный вязаный жакет для поддевания под мундир. Граф не любил холод, он заботился о себе и своих подчиненных, кроме того считал, что и на войне нужно выглядеть элегантно. Удобная кофта из шерсти, без воротника и на пуговицах защищала от холода и не была видна — нужный стиль обмундирования сохранялся. Граф считался модником, а его бригаду называли самой элегантной в Европе.

Генерал Джеймс Томас Браднелл, граф Кардиган VII./Фото: cdn.history.com

Трикотажный жакет стал очень популярным после войны. Когда граф скончался, этот предмет одежды стали называть его именем, и называют до сих пор. Многие носят кардиганы, но мало кто знает, что благодарить за них нужно английского генерала.

Сегодня, например, вязаный полушерстяной кардиган носят офицеры и генералы армии США. У него пять пуговиц, предусмотрены погоны. Это не обязательный элемент обмундирования, но многие приобретают его за свой счет из-за удобства.

Чарльз Макинтош, который случайно изобрел непромокаемые плащи

Есть две версии возникновения непромокаемых плащей. Самая распространенная звучит так: шотландский химик Чарльз Макинтош производил опыты с каучуком. Неизвестно, что именно он делал в тот момент, когда раствор этого вещества попал на рукав его пиджака, но по истечении некоторого времени Макинтош с удивлением обнаружил, что ткань в этом месте не пропускает воду. Он не преминул этим воспользоваться и получил патент на непромокаемый плащ, а вскоре началось серийное производство этого изделия.

Химик Чарльз Макинтош./Фото: realdepartment.com

Правда, есть предположение-версия, что такая практичная ткань была изобретена хирургом Джеймсом Симом, а Чарльз лишь «подхватил» открытие и улучшил его.

Впрочем, сегодня это уже не столь важно: с 1824 года, когда первый плащ нашел своего покупателя, такая одежда пользуется неизменным успехом. Теперь она не имеет такого неприятного запаха, как раньше, и с удовольствием используется многими. Кстати, приверженцем элегантного прорезиненного плаща был Фрэнк Синатра, и часто надевал его на прогулку. Теперь макинтош — это не просто защита от дождя, а определенный, очень интересный и не стареющий стиль.

Барон Реглан, однорукий и презирающий швы

Реглан – одежду такого покроя сегодня носят миллионы людей. В этом случае отсутствует шов между тканью на плече и рукаве. А почему именно «реглан»? Дело в том, что жил в давние времена фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан, который участвовал в битве при Ватерлоо, был серьезно ранен и лишился там руки – пришлось провести ампутацию. Заживление шло медленно и плохо, и ношение классической шинели причиняло сильную боль за счет трения швом. Барон обратился к портному с просьбой пошить модель с иным покроем рукава, и тот исполнил просьбу. Теперь рукава шли от воротника, что избавляло Реглана от неудобств.

Фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, барон Реглан./Фото: www.krimoved-library.ru

Нововведение быстро стало модным, и во время Крымской войны английские военные были одеты в форму с новыми рукавами. Это было не только удобно, но и практично, так как отсутствие швов предотвращало проникание воды.

Вскоре такой покрой стали использовать при пошиве гражданской одежды – мужских плащей и пальто, а затем и женских костюмов и платьев.

Генерал Галиффе, который изобрел брюки во имя любви

Сегодня брюки галифе – это настолько привычный элемент одежды, что не вызывает удивления ни у кого. А изобрел такую модель маркиз Гастон Огюст Галиффе, который дослужился до генерала, и даже был назначен военным министром. Однако вряд ли его кто-то помнил бы сегодня, если бы не изобретенный им предмет одежды.

Генерал Гастон Огюст Галиффе./Фото: i.simpalsmedia.com

Гастон принимал участие в франко-прусской войне, и получил тяжелое ранение в бедро. Рана медленно заживала, а Галиффе приходилось терпеть болезненные частые перевязки. О ношении классических кавалеристских брюк, которые обтягивали ноги, словно вторая кожа, не могло быть и речи – из-за бинтов они просто не налезали, да и боль при этом усиливалась. Расстроенный проблемой, Галиффе практически не выезжал из дома.

Однако все изменилось, когда маркизу прислали приглашение на бал, который устраивал его друг. Скорее всего, Галиффе отказался бы, однако он был сильно влюблен в дочь друга – это была последняя капля, и Гастон согласился.

Маркиз срочно вызвал портного. Когда Галиффе предстал перед участниками бала, они были поражены его нарядом – широкими в бедрах и узкими в голенях брюками. Смотрелось это ново, очень необычно и изящно. Дочь друга была восхищена. Кстати, в дальнейшем она и маркиз поженились.

Поскольку Гастон служил военным министром, то по его приказу новые брюки стали обязательной формой кавалеристов, и их стали использовать для пошива военной формы в разных странах.

Герцог Веллингтон, которого вспоминают добрым словом грибники

Резиновые сапоги есть практически в каждом доме. В них копают огород, ходят в лес и на рыбалку. А помог их изобретению Артур Уэлсли, английский герцог Веллингтон I. Он был полководцем, который одержал победу в сражении при Ватерлоо и премьер-министром Великобритании. Одним из его прозвищ было «Красавчик», так как этот человек очень любил красиво и элегантно одеваться.

Художник Доу Джордж — Портрет герцога Веллингтона.

Именно он ввел в моду узконосые сапоги из кожи, которые стали с удовольствием носить в аристократических кругах Британии. В 1856 году Генри Ли Норрис начал производство резиновой обуви, и в первую очередь он обратил внимание на модель, введенную в моду герцогом Веллингтоном. С тех пор высокие резиновые сапоги носят название веллингтоны. Их носят и взрослые, и дети, и не все уже помнят, как называется такая обувь.

Источник: