admin

Промышленный шпионаж в государственных масштабах известен с древних времен: секреты изготовления китайского шелка, японского фарфора, булатной стали и других технологий крали без зазрения совести. И в наши времена некоторые правительства предпочитают украсть, чем вкладываться в науку.

Военная тайна

Наибольший интерес вызывает обычно то, что не афишируют, – военные технологии. В Советском Союзе на оборону работала масса научных институтов и конструкторских бюро, разрабатывались и совершенствовались уникальные технологии, а возможности информационного обмена были весьма ограничены.

Обычно информационная разведка велась цивилизованными методами. Осуществлялся обмен делегациями, проводились международные выставки, изучались зарубежные журналы, покупались промышленные образцы.

Страна Советов влилась в международное патентное пространство только в 1965 году, присоединившись к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом под положения конвенции попадали не только технологии, но и промышленные образцы.

Но лишь 2005 году было создан ФАПРИД — Федеральное агентство по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации. Несмотря на недоуменное и порой насмешливое отношение силовых министерств, ФАПРИД организовало и ведет банк данных военных и специальных изобретений и патентов и сейчас, влившись в Роспатент, стоит на страже интересов военно-промышленного комплекса. Но в советские времена высокотехнологичные изделия банально воровали.

Операция Barmaid

Barmaid переводится на русский как «Буфетчица». Это совместная британско-американская затея. Цель — украсть советскую гидроакустическую станцию с новейшей антенной системой, которую буксировало в Баренцевом море разведывательное судно, замаскированное под польский траулер.

Для этого была привлечена британская субмарина Conqueror, ветеран Фолклендской войны, и разработано специальное устройство для разрезания троса.

Команде Conqueror под командованием капитана Кристофера Рефорд-Брауна удалось подвести подлодку незамеченной под самую корму. Буквально в 30 сантиметрах от гребного винта специальный режущий аппарат и был задействован.

Дождавшись, когда судно отплывет на некоторое расстояние, гидролокатор был отбуксирован с помощью команды аквалангистов, погружен в самолет и доставлен на военную базу США. На «траулере» спохватились, лишь когда станция пропала из виду.

Но гидроакустическая станция была предназначена для отслеживания таких видов морских судов, как субмарины, и если бы она работала, Conqueror и близко не подошел бы к разведывательному кораблю.

Стрелковое оружие

Военные аналитики давно обратили внимание, что особой популярностью в части кражи технологий пользуются автоматы и пулеметы. Трофейное стрелковое оружие легко достать на поле боя. Оно не содержит объектов высоких технологий, а детали легко копируются.

Самым растиражированным стал автомат Калашникова. Первыми на самый надежный автомат в мире позарились китайцы. Прародина пороха в наше время пользуется, как правило, проверенными в других странах технологиями. Автоматы «Тип-56» и «Тип-56-1», производимые в КНДР, отличаются от АК-47 более коротким стволом и трехгранным штыком. Копия получилась не слишком долговечной: из-за низкого качества стали ее хватает лишь на 7000 выстрелов.

Совместимость АК-47 и «Типов» сыграла на руку советским бойцам в битве за остров Даманский. Когда у пограничников Пузырева и Каныгина закончились патроны, они воспользовались китайским боеприпасом, идеально подошедшим по калибру и форм-фактору.

Аналоги автомата Калашникова выпускались в странах Варшавского договора – ГДР, Польши, Румынии — а также в Северной Корее, Египте, Пакистане. Изображение знаменитого автомата можно увидеть на государственном флаге Мозамбика.

Вторым стрелковым изделием стал пистолет-пулемет Судаева. Легкий, компактный, практически безотказный ППС-43 был скопирован немцами в 1944 году и выпускался на заводах вермахта под названием МР-709. Это оружие продолжали выпускать и после войны в ФРГ. Пистолет-пулемет DUX-53 в 50-е годы стоял на вооружении пограничных войск и жандармерии.

Аналоги ППС43 выпускали в Китае (под маркой «Тип-43»), Венгрии и Вьетнаме.

Катапультное кресло для сверхзвуковых самолетов

Самостоятельно покинуть самолет, летящий на большой скорости, смертельно опасно. Единственный выход – катапультирование, однако эта весьма непростая процедура. Когда кресло «выстреливает», пилот испытывает огромные перегрузки. Его может обжечь пиропатронами, травмировать частями самолета и т. д.

Проблему удалось решить советским ученым. В конце 70-х годов прошлого века в НПО «Звезда» была разработана авиационная катапульта — кресло К-36 ДМ. Демонстрация этого изделия прошла на авиасалоне в Ле Бурже 8 июня 1989 года: истребитель МиГ-29 на малой высоте столкнулся с птицей, которая угодила в двигатель. Пилот успел катапультироваться на высоте всего 92 метра. Купол парашюта толком не раскрылся, но пилот остался жив.

В начале 90-х на предприятие «Звезда» прибыла делегация из США. После тщательного изучения кресла была закуплена небольшая партия К-36 ДМ. При том состоянии науки и промышленности в России никто не требовал оформления патентных прав, защиты от копирования технологий. Понятно, что вскоре аналоги советских кресел появились в американских военных самолетах.

Stealth: если плохо лежит

Кто откажется подобрать хорошую вещь, если она плохо лежит? Примерно по такому принципу технология самолета-невидимки, невостребованная в СССР, была реализована в Америке.

В 70-х годах ХХ века в отделе научно-технической информации авиационного концерна Lockheed Martin переводчик со славянских языков Денис Оверхользер наткнулся на статью П. Я. Уфимцева «Метод краевых волн в физической теории дифракции». Московский инженер предлагал конструкцию корпуса самолета такой особенной формы, чтобы его не было видно на радаре.

Оверхользер оценил важность изобретения и обратился к руководству. После нескольких отказов ему удалось с трудом «пробить» программу по разработке Stealth, и через десять лет самолёт-невидимка Ф-117 уже бороздил просторы неба.

История эта занимательна еще и тем, что после окончания холодной войны Оверхользер нашел изобретателя. В 1990 году Пётр Яковлевич Уфимцев по приглашению Оверхользера приехал в Лос-Анджелес, где прочел лекции в Калифорнийском университете и поучаствовал в создании стратегического бомбардировщика B-2.

На вопрос Овельхозера, почему в СССР не воспользовались его изобретением, Уфимцев ответил, что в отличие американского переводчика не сумел убедить свое начальство в практическом применении технологии Stealth.

источник

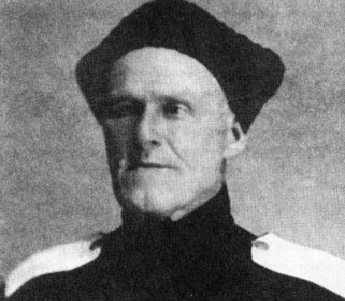

Султан Шаханович Гирей-Клыч несколько раз пытался противостоять «красной угрозе», но все попытки терпели крах. Он не мог смириться с тем, что его, офицера, потомка чингизидов, приравняют в новом государстве к черни, поэтому объявил беспощадную войну Советам.

Начало борьбы

Прошедший обучение в Елисаветградском кавалерийском училище, а затем в Офицерской кавалерийской школе штабс-ротмистр Султан Клыч-Гирей неоднократно получал благодарности от начальства за отличную воинскую службу. Горцы Черкесского конного полка Кавказской туземной дивизии, у которых он вызывал уважение, просили назначить его своим командиром.

В то время он служил в Белгородском драгунском полку. Прошение было удовлетворено, и в качестве командира третьей Майкопской сотни он проявил себя как храбрый воин. Султан Клыч-Гирей был награжден орденом Святого Георгия и получил чин генерал-майора. Дивизию кавказского (туземного) конного корпуса, в которой служил Султан, негласно называли «Дикой». Это название она получила, когда один из ее полков пронесся галопом на смотре перед великим князем Михаилом Александровичем.

Мятежный кавказский дух Гирей-Клыча проявился еще во времена Корниловского восстания в 1917 году. В 1918-м он вместе с остатками потерпевших поражение на Кубани Вооруженных сил юга России отступил в Грузию, а затем переправился в Крым, откуда по приказу Врангеля уехал в Карачевскую область. Проиграв сражение с большевиками, Султан Гирей-Клыч вернулся в Крым и затем эмигрировал в Турцию в 1921 году, а оттуда — в Европу Но высокий и сильный потомок Чингисхана, способный своими руками свалить коня, не отказался от своей цели победить большевизм.

Эмиграция. Нацизм

Бывший вояка за пределами родины занялся пропагандистской и политической работой. Он вошел в состав Центрального комитета Народной партии горцев Северного Кавказа в качестве секретаря. Партия собрала под своим крылом тех, кто мечтал видеть Северный Кавказ отдельным государством — Северокавказской Республикой, не входившей в состав СССР. При этом Султан Гирей-Клыч старался не терять форму, уделяя много времени джигитовке.

С 1939 года офицер вернулся к своей любимой работе — командованию черкесскими воинскими подразделениями казачьего корпуса генерала Краснова. Численность этих воинских частей составляла порядка 6000 человек. В 1943 году из этого корпуса нацистским генералом Гельмутом Паннвицем были сформированы казачьи подразделения, в которые входил и Северокавказский легион.

Формирование легиона началось в 1942 году под Варшавой. Первые бойцы были пленными кавказцами, затем к нему стали примыкать добровольцы из числа эмигрантов и предателей. Этот легион под командованием Султана Гирей-Клыча «отличился» в Хорватии во время национально-освободительной войны Югославии.

Кавказцы-легионеры

Казаки дотла сжигали хутора, в которых были замечены партизаны, и отдавали оставшихся под контроль усташей (хорватское нацистское движение). Благодаря последним в Хорватии появились концлагеря, куда сгоняли цыган, евреев и сербов. То, что самыми рьяным в исполнении нацистской мечты был именно Северокавказский легион, подтверждается местным названием казаков «черкесы».

Тем не менее горские части у немцев считались самыми ненадежными и наиболее склонными к дезертирству среди всех легионов. Помимо боевых действий в обязанности руководства входила также пропагандистская деятельность. Северокавказский комитет, в котором состоял и Гирей-Клыч, выпускал газету «Газават», которую распространяли сторонники фашизма во время оккупации нацистами Кавказа.

В легион входили 8 батальонов и отдельный батальон Bergmann (Бергманн). Отдельные батальоны, в которые входили порядка 1000 солдат и офицеров, состояли из штабной, пулеметной и трех стрелковых рот. Они были вооружены тремя пушками 45-го калибра, полусотней ручных и танковых пулеметов, пятнадцатью минометами, а также автоматами и винтовками.

Конец «горца»

В 1945 году, когда победа СССР и союзников была очевидна, Султан Гирей-Клыч отступил со своим воинским подразделением в Италию, откуда его перевели в Австрию. В мае 1945-го Кавказский легион вместе с другими подразделениями Казацкого стана сдался английским войскам возле территории тирольского города Лиенца. Англичане передали его советским войскам. Султан Гирей-Клыч был осужден и в 1947 году казнен. На тот момент ему исполнилось 67 лет.

источник

Пожалуй, даже ребенок назовет основные атрибуты новогоднего праздника. Это украшенная елка, мерцающие гирлянды, фейерверк, и, конечно, Дед Мороз со своей внучкой Снегурочкой.

А большинство взрослых людей непременно упомянут и о шампанском. Откуда же пошла эта традиция?

Напиток богов

Одна из версий гласит, что обычай встречать Новый год шампанским уходит своими корнями во времена язычества. Еще в древности было принято устраивать пышные проводы уходящего года. Тогда это событие отмечали на стыке 2-х сезонов: зимы и весны, то есть 1 марта. Однако Юлий Цезарь изменил календарь, добавив месяц январь, который был назван так в честь двуликого Януса. С тех пор началом года стало считаться 1 января.

В первый день нового года жители Рима украшали свои жилища, устраивали пиршества, веселились, пели, танцевали, дарили подарки императору и, конечно, старались умаслить своих богов. А одним из главнейших ритуальных напитков у язычников было именно вино. Со временем его сменило шипучее шампанское.

Брызги шампанского

Несмотря на то, что шампанское было изобретено во Франции еще в XVII веке, на новогодних столах этот напиток не был традиционным вплоть до конца XIX столетия. Бокалы с шипучим вином стали поднимать в новогоднюю ночь только члены семьи российского императора Николая II. Однако простой люд и тогда по старинке употреблял водку.

Согласно предположениям некоторых исследователей, шампанское стало праздничным напитком после того, как в 1937 году в СССР была выпущена грампластинка с мелодией аргентинского композитора Хосе Мария де Люкьеси под названием «Брызги шампанского». Это танго приобрело огромную популярность среди советских граждан. Примечательно, что о самом композиторе известно крайне мало: ни даты рождения, ни даты смерти, ни место проживания. Да и музыка была запечатлена на советском виниле без ведома автора.

Шампанское в каждый дом!

Многие историки считают, что главным инициатором того, что шампанское стало неотъемлемым атрибутом Нового года, стало советское правительство. Дело в том, что в начале 60-х годов было принято решение «в Новогоднюю ночь обеспечить каждую семью как минимум одной бутылкой «Советского шампанского».

Сделать это оказалось не так уж и сложно. К этому времени в СССР производство шампанского уже было поставлено на широкую ногу. Профессор Фролов-Багреев изобрел технологию, благодаря которой процесс изготовления шипучего напитка значительно ускорился, а, следовательно, снизилась и его стоимость.

источник

Современным людям иногда кажется, что все старинные традиции достойны возрождения. Следовать заветам наших предков – что может быть правильнее? Однако некоторые обычаи было бы неплохо оставить в прошлом, особенно если они прямо противоречат Уголовному кодексу РФ. Речь идет о кулачных боях – удалой молодецкой забаве, которой в нашей стране тешились испокон веков. Откуда взялась эта традиция? И почему гибель человека в результате такого побоища оставалась безнаказанной?

Жертвоприношение Перуну

В каждом человеке есть агрессия, и она периодически требует выхода. Желание проявить свою «силушку богатырскую», если нет другой возможности отличиться, вполне естественно для мужчин. И сегодня тысячи людей с интересом следят за поединками единоборцев: боксеров, каратистов, сумоистов и т.п.

С древнейших времен во всех странах развивались различные стили боевых искусств. Русские кулачные бои помогали подросткам и молодежи освоить навыки, которые впоследствии могут пригодиться в жизни. Но изначально такие поединки были обрядовым действом, проводившимся на языческих праздниках, свадьбах, похоронах и во время других важных мероприятий. Даже появилась поговорка — «Без бойца – нет венца».

Сражаясь в кулачных боях, жители Древней Руси отдавали дань уважения верховному божеству славянского пантеона – Перуну. Далекие предки верили, что он управляет молниями и громом, покровительствует доблестным воинам – князю и его боевой дружине.

Обрядовые действия в честь Перуна представляли собой смертельные поединки, все погибшие в которых считались жертвоприношением грозному богу. Участие в боях было своеобразным доказательством храбрости и доблести воинов, которые таким образом заслуживали покровительство божества.

Подражание Топтыгину

Интересно, что даже в XIX веке жители Российской империи придавали обрядовое значение кулачным состязаниям. Например, перед поединками многие бойцы совершали нечто, напоминающее ритуальный боевой танец – так называемое «ломание». Мужчины начинали двигаться, подражая действиям медведя, собирающегося вступить в схватку с противником. Бойцы символически призывали на свою сторону силы природы, которым поклонялись в языческие времена. Например, в Псковской области такое ломание называли «пляской горбатого», опасаясь даже упоминать имя тотемного животного.

После утверждения христианства на Руси Церковь начала борьбу с языческими обрядами. Под ее прицелом оказалась и традиция проведения кулачных боев. Но этот «бой» она проиграла, так же, как и в случае с Масленицей: слишком сильны были данные верования в народе.

Примечательно, что сам легендарный летописец Нестор сурово осуждал такую языческую потеху. В «Повести временных лет» (XII в.) есть такие строки: «Себо не погански ли живемъ…нравы всяческими льстими, превабляеми отъ Бога, трубами и скоморохи, и гусльми, и русальи; видимъ бо игрища уточена, и людей много множество, яко упихати другъ друга позоры деюще от беса замышленаго дела». Наряду со скоморохами и музыкантами христианский автор, сторонник аскетического образа жизни, порицает участников различных массовых игрищ, которые «пихают» (то есть бьют) друг друга, поскольку полагает, что все это идет «от беса».

Еще в 1274 году на Владимирском соборе митрополит Кирилл запретил священникам отпевать погибших в результате кулачных боев, а их участников было приказано отлучать от церкви.

Трупы на льду

Разумеется, никто никогда не путал кулачные бои с банальными драками. Как и любые обрядовые действия, они всегда проводились по правилам, в предусмотренное время и в специальных местах. Особенно много таких поединков устраивали на Масленицу и другие праздники. Примечательно, что подобные проявления агрессии сопровождались увеселительными мероприятиями: выступлениями музыкантов и ярмарочными гуляньями. Желающих понаблюдать за схватками всегда было достаточно.

В столице бои проводились на льду Москвы-реки, на Воробьевых горах и на других площадках массовых гуляний. Ареной питерских баталий были берега Невы и Фонтанки. В других российских городах тоже имелись особые места, где по праздникам сходились в рукопашной схватке представители всех сословий: дворяне, купцы, мещане, крестьяне, мастеровые. Здесь все считались равными.

Бойцы могли сражаться один на один или стенка на стенку, существовал и третий вид противостояния — свалка-сцепляка – нечто вроде современных стычек футбольных фанатов. В такой борьбе соблюдение правил практически невозможно было отследить, поэтому на льду после побоищ оставались лежать убитые и покалеченные люди. За их гибель и страдания никого не привлекали к ответу. Считалось: во-первых, человек знал, на что шел, и, во-вторых, вычислить конкретного убийцу было сложно. К тому же никакой личной вражды между бойцами не предполагалось.

Божья кара

На Руси издревле существовала такая форма народной юстиции, которую называли «поле». Когда простой люд еще мог отстаивать свои права, а дворяне не переняли западную традицию решать разногласия на дуэлях, разобраться со своим обидчиком можно было, вызвав его на честный бой, который велся до смерти одного из оппонентов.

Если ранее погибшего в ходе состязания в честь Перуна приравнивали к жертвоприношению, то покинувшего бренный мир «на поле» автоматически зачисляли в виноватые. Дескать, его постигла Божья кара за совершенные злодеяния.

Подобные случаи не были редкостью. Родовитые бояре, например, не желая рисковать жизнью и здоровьем, в случае необходимости могли выставить вместо себя специально нанятого бойца. Его поражение означало проигрыш в конкретной тяжбе: если спор касался земли или ценных вещей, то имущество отходило победившей стороне. В данном случае кулачный бой был аналогом судебного разбирательства, а дело рассматривали высшие силы. По крайней мере, так считали жители Руси.

Этот обычай нашел свое отражение в творчестве известного поэта Михаила Лермонтова. В поэме «Песнь про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» описан поединок, поводом к которому послужила личная обида. Впрочем, после Смутного времени подобная форма народной юстиции попала под запрет. Представители династии Романовых не признавали никаких альтернативных методов решения споров, кроме соответствующих обращений к властям.

Свидетельства очевидцев

Идеализируя стародавние времена, многие люди рассматривают кулачные бои как простую забаву – безопасное развлечение, после которого все дружно веселились. Однако многочисленные очевидцы говорят об обратном. Например, патриарх Иоасаф I, возглавлявший Русскую православную церковь с 1634 по 1640 год, писал: «Многие люди, не токмо что младые, но и старые в толпе ставятся и бывают бои кулачные великие и до смертного убойства». Впрочем, он был руководителем христианской церкви, которая выступала против языческих обрядов. Но вот свидетельство иностранца – австрийского дипломата Сигизмунда фон Герберштейна. В книге «Записки о Московии», изданной в 1549 году, он отобразил следующую картину: «Начинают они борьбу кулаками, а вскоре без разбору и с великой яростью бьют руками и ногами по лицу, шее, груди, животу и детородным частям, и, вообще, каким только можно способом, состязаясь взаимно о победе».

Но это было в XVI веке. Может, со временем нравы смягчились? Как выясняется, не особо. Советник правления Московского университета Михаил Назимов оставил рассказ о том, как проходила эта народная потеха в его родном Арзамасе. В работе «В провинции и в Москве с 1812 по 1828 год. Из воспоминаний старожила» можно прочесть, что в Арзамасе в кулачных боях на Масленицу участвовали примерно 500 человек, и проводились они при массовом скоплении людей. А местные власти ничего не могли с этим поделать. Некоторые чиновники даже высказывали мысль о пользе таких побоищ для «поддержания физической силы и воинственных наклонностей народа».

Очевидцы описывают кулачные бои XIX века крайне негативно. Иногда стенка на стенку сходились работники двух заводов, порой отношения выясняли городские и деревенские. Никто никаких правил, конечно, в пылу сражения не соблюдал. Трупы погибших прятали, а травмы объясняли несчастными случаями. Как и прежде, смерть в кулачном бою не считалась в народе криминальной.

Лежачего били кусками свинца

Первоначальные правила таких поединков не запрещали сжимать в руках камни или кусочки металла. Главное, чтобы эти предметы, увеличивающие силу удара, не были заметны. Во время зимних забав бойцы, как правило, прятали в рукавицы свинцовые бруски. Вопреки всеобщему заблуждению, также разрешалось бить лежачего противника, даже истекающего кровью.

Представители светской власти объявили такие развлечения вне закона только в XVII веке. Царь Михаил Федорович Романов (1596-1645 гг.) повелел земским приказам наказывать зачинщиков массовой кровавой бойни. Однако Петру I (1672-1725 гг.) кулачные бои были по душе, пользовались они популярностью и во время правления Екатерины II (1729-1796 гг.). Ее фаворит Григорий Орлов сам не раз участвовал в поединках.

Смягчению правил кулачных боев и уменьшению количества погибших россияне обязаны императрице Екатерине I (1684-1727 гг.), которая издала соответствующий указ 21 июня 1726 года. В его тексте говорится: «Осмотреть рукавицы, дабы никаких инструментов к увечному бою не было, а кто упадёт, лежащих никого не били б». Впрочем, удалые молодцы нашли выход из положения: перед побоищем они мочили рукавицы в проруби и оставляли их на морозе. Стоит ли говорить, что в пылу яростной борьбы посредством таких «перчаток» вполне можно было убить человека.

источник

На Параде Победы в 2015 году пройдет около 100 образцов новейшей техники, в том числе линейка техники на платформе «Армата». Об этом сообщил зампредседателя Военно-промышленной комиссии (ВПК) при правительстве РФ Олег Бочкарев. Он напомнил, что 9 мая 2015 года на Параде Победы впервые будет продемонстрирован основной танк «Армата», но не только он. «Покажем целую линейку техники, абсолютно новую: танки, БМП, БТР, САУ, автомобильную спецтехнику», — сказал он в эфире радио «Эхо Москвы». О. Бочкарев подчеркнул, что «Армата» — это не только танк, а целая линейка тяжелой бронетехники на платформе «Армата». «Пройдет более 100 образцов новой техники. Конечно, каждый образец не по одному экземпляру, — добавил он. — Это хороший отчет нашей промышленности о том, что было сделано за последние пять лет. Это ответ на некоторый пессимизм, что у нас ничего нет нового». Говоря о танке «Армата», О. Бочкарев отметил, что он «поступит на вооружение российской армии в полном масштабе в 2016 году». «Работа завершается в соответствии с графиком», — добавил он.

Исконно русскими фамилиями считаются те, которые заканчиваются на «-ов», «-ев» или «-ин» («-ын»). Почему же именно их чаще всего носят россияне?

Откуда взялись фамилии на «-ов» или «-ев»?

Фамилии с суффиксами «-ов» или «-ев» носят, по разным данным, 60-70% коренных жителей России. Считается, что в основном эти фамилии имеют родовое происхождение. Сначала они происходили от отчеств. Например, Петра, сына Ивана, звали Петром Ивановым. После того как фамилии вошли в официальный обиход (а случилось это на Руси в XIII столетии), фамилии стали давать по имени старшего в роду. То есть Ивановыми становились уже и сын, и внук, и правнук Ивана.

Но фамилии давались и по прозвищам. Так, если человека, к примеру, прозвали Безбородым, то его потомки получали фамилию Безбородовы.

Нередко давали фамилии по роду занятий. Сын кузнеца носил фамилию Кузнецов, сын плотника – Плотников, сын гончара – Гончаров, священника – Попов. Ту же фамилию получали и их дети.

Фамилии с суффиксом «-ев» доставались тем, у кого предки носили имена и прозвища, а также чьи профессии заканчивались на мягкий согласный – так, сына Игнатия звали Игнатьевым, сына человека по прозвищу Снегирь – Снегиревым, сына бондаря – Бондаревым.

Откуда взялись фамилии на «-ин» или «-ын»?

Второе место по распространенности в России занимают фамилии с суффиксом «-ин», или, реже, «-ын». Их носят около 30% населения. Фамилии эти также могли происходить от имен и прозвищ предков, от названий их профессий, а кроме того, от слов с окончанием на «-а», «-я» и от существительных женского рода с окончанием на мягкий согласный. Например, фамилия Минин означала: «сын Мины». Православное имя Мина было широко распространено на Руси. Фамилия Сёмин произошла от одной из форм имени Семён (старинная форма этого русского имени – Симеон, что означает «услышанный Богом»). И в наше время распространены фамилии Ильин, Фомин, Никитин. Фамилия Рогожин напоминает, что предки этого человека торговали рогожей или изготавливали ее.

Скорее всего, прозвища или профессиональные занятия легли в основу фамилий Пушкин, Гагарин, Бородин, Птицын, Белкин, Коровин, Зимин.

Между тем специалисты по словообразованию считают, что не всегда фамилия однозначно указывает на национальность человека или его далеких предков. Чтобы с уверенностью это определить, надо сначала выяснить, что за слово лежит в ее основе.

источник

Развал СССР, за сохранение которого по итогам общесоветского референдума 1991 года выступило 78% граждан, вызвал коллапс экономики во всех союзных республиках.

Несмотря на кажущееся единодушие в результатах опроса, разделявшие социалистическое государство центробежные силы были очень сильны, а местные власти Прибалтики, Армении, Грузии и Молдавии препятствовали проведению народного волеизъявления, полагая, что только выиграют от распада Союза.

Немыслимые всего лишь за 10-15 лет до коллапса СССР события были вызваны ослаблением идеологической составляющей в результате Перестройки, призванной демократизировать государственный строй. Смягчение цензуры и гласность выпустили наружу многие противоречия советской системы, которые до этого прятались за догматическими установками. Хотя Конституция 1977 года и предусматривала «право свободного выхода из СССР» за каждой союзной республикой, никто до середины 1980-ых всерьез не решался обсуждать этот вопрос публично, опасаясь возможных репрессий.

Свобода слова всколыхнула общественные массы, а объявленное в ноябре 1988 года Верховным Советом Эстонской ССР главенство местных законов над союзными спровоцировало «парад суверенитетов». Примечательно, что в прибалтийских республиках многие русскоязычные граждане полагали, что выиграют от экономического процветания, ожидаемого после получения независимости, а местные политические движения, так называемые народные фронты, еще не встали на путь национализма.

Власть и собственность

Большинство споров к 1990 году между центральной властью и республиками касались борьбы за перераспределение в пользу последних власти и собственности. Местные лидеры требовали «суверенитета», под которым подразумевалось полное право распоряжаться национальными активами. Федеративная система СССР, во многом из-за которой Союз распался более или менее бескровно благодаря четко очерченным границам, предполагала правительственные институты, укомплектованные национальными кадрами.

Большинство сепаратистских движений в той или иной степени было спровоцировано этой партийной элитой — национальной номенклатурой. Марксистская идеология в СССР играла определяющее значение, поэтому обращение к ее теоретикам не будет излишним. Несмотря на одиозность фигуры Льва Троцкого, его осведомленность во внутриполитических вопросах мало у кого вызывает сомнение. Еще в 1930-ых годах он писал об угрозе перерождения бюрократического аппарата из прослойки в самостоятельный класс, распад Советского Союза сделал это возможным. Избавившись от давления центра местные номенклатурные элиты получили огромную власть.

Пример Туркмении в этом контексте наиболее показателен: бывший первый секретарь республиканского Центрального комитета Компартии Сапармурат Ниязов превратился после 1991 года в Туркменбаши («главу туркмен»), чей культ личности по своим масштабам имеет мало аналогов в современной истории. В той или иной степени главенство бывшей советской номенклатуры и связанных с ней лиц характерно не только для среднеазиатских республик, но и для всего постсоветского пространства.

Религия и культура

Беловежское соглашение, фактически означавшее конец существования СССР, по сути, было преподнесено его подписантами не как ликвидация, а как трансформация прежнего государства в Содружество независимых государств (СНГ). В результате распада союза наметилось также возрождение национальных культур и религий, которые воспринимались рухнувшей идеологией как «опиум народа» и пережиток прошлого, мешающие созданию нового советского человека.

Еще в Перестройку в регионах СССР появилось значительное количество периодических изданий о местных культурах, а также наметился рост народного самосознания. Даже в Белоруссии, которую местная интеллигенция небезосновательно называла «самой советской» из всех республик, в конце 1980-1990-ых начался подъем националистических сил. Зародился этот процесс в Перестройку с образования молодежных объединений типа «Тутэйшыя» («Здешние»), пропагандировавших белорусский язык и литературу, а также изучавших фольклор. А в итоге в начале 1990 года Белорусский народный фронт собрал на митинге в Минске около 100 тысяч человек, сочувствовавших «национальному возрождению».

В других республиках процесс принимал гораздо больший размах, чем в Белоруссии. Религиозный ренессанс во всех уголках СССР после распада также набирал обороты, повсюду церквям возвращались отобранные некогда храмы. Традиционные верования с каждым годом стали набирать все больше сторонников. Так, Русская православная церковь насчитывала в 1988 году 76 епархий и 6,8 тысячи приходов, а к 2016 году их стало 293 и 34,7 тысячи соответственно. Ислам на своих исконных территориях завоевал не меньшие успехи.

Экономика

Рост национального и религиозного самосознания имел и негативные последствия, способствуя многим межэтническим конфликтам. Проживавшие в республиках представители русскоязычного населения столкнулись с ксенофобией, принимавшей разные формы: от игнорирования до прямых угроз безопасности. Русские в Прибалтике испытали проблемы с получением гражданства после обретения странами региона независимости.

Лозунги экономического роста благодаря отсоединению от Союза являлись очень популярными в Балтийском регионе и, если верить статистике, они не были так уж безосновательны. На сегодняшний день показатели ВВП на душу населения Эстонии, Литвы и Латвии обгоняют российские. Во многом благодаря тому, что эти страны унаследовали от СССР хорошую инфраструктуру и образованную рабочую силу. При этом Прибалтика отказалась от многих советских предприятий и производств, переориентировавшись на Европейский союз, который вкладывает в регион значительные средства. Экономический спад после развала Советского союза страны Балтии преодолели уже через шесть лет.

Показатели Казахстана тоже довольно неплохи и примерно соответствуют российским, остальные регионы находятся на отстающих позициях. В выигрыше от распада СССР остались также транснациональные корпорации (PepsiCo, Daimler, British American Tobacco, Royal Dutch Shell и многие другие), которые нашли на постсоветском пространстве рынки сбыта и сырьевую базу, принеся в то же время немало пользы экономикам бывших советских стран.

Наверное, все слышали поговорку «Поскреби русского – найдешь татарина!» Русская и татарская культуры настолько тесно соприкасались друг с другом, что сегодня мы порой даже не подозреваем о татарском происхождении некоторых русских фамилий.

Как на Руси появились татарские фамилии?

Русские фамилии татарского происхождения появились, конечно, в период татаро-монгольского ига. Потом довольно много татар служило при дворе Ивана Грозного и других русских царей. Состоялось немало смешанных браков между представителями русской и татарской знати. В результате специалисты по антропонимике насчитывают свыше 500 знатных и родовитых фамилий, имеющих изначально татарское происхождение. Среди них Аксаковы, Алябьевы, Апраксины, Бердяевы, Бунины, Бухарины, Годуновы, Горчаковы, Дашковы, Державины, Ермоловы, Кадышевы, Машковы, Нарышкины, Огаревы, Пешковы, Радищевы, Растопчины, Рязановы, Тимирязевы, Тургеневы, Улановы, Хрущевы, Чаадаевы, Шереметевы, Юсуповы и многие другие.

Примеры происхождения русских фамилий от татарских слов

Взять, например, фамилию Аничков. Ее родоначальниками были выходцы из Орды. Первые упоминания о них относятся к 1495 году. Предки Атласовых носили распространенную татарскую фамилию Атласи. Кожевниковы, по одной из версий, получили эту фамилию вовсе не от профессии кожевника, а по родовой фамилии, включавшей слово «ходжа» (по-татарски — «господин»). Новую фамилию представителям этого рода дали после того, как в 1509 году они поступили на службу к Ивану III.

Карамзины вели свой род от татарина Кара-Мурзы (что означает буквально «Черный князь»). Сама фамилия известна уже с XVI века. Сначала ее представители носили фамилию Карамза, а потом превратились в Карамзиных. Самый знаменитый потомок этого рода – писатель, поэт и историк Н.М. Карамзин.

Виды татарских фамилий в России

Большинство татарских фамилий произошли от имени, которое носил кто-то из предков мужского пола в роду. В древности фамилию давали по отцу, но в начале XIX века ту же фамилию носили уже и дети, и внуки. После прихода советской власти эти фамилии были закреплены в официальных документах и уже не менялись.

Многие фамилии давались по профессиям. Так, фамилия Бакшеев произошла от слова «бакшей» (писарь), Караулов – от «каравыл» (стражник), Бекетов – от «бекет» (так называли воспитателя ханского сына), Тухачевский – от «тухачи» (знаменосец).

Фамилия Суворов, которую мы привыкли считать русской, стала известна в XV веке. Происходит она от слова «наездник» (по-татарски – «сувор»). Первым, кто носил эту фамилию, стал служилый человек Горяин Суворов, о котором упоминается в летописях за 1482 год. Впоследствии была придумана легенда о том, что родоначальником семейства Суворовых стал швед по фамилии Суворе, в 1622 году осевший в России.

А вот фамилия Татищев была присвоена великим князем Иваном III племяннику Ивана Шаха – князю Соломерскому, который был кем-то вроде следователя и отличался способностью быстро выявлять воров, которых по-татарски называли татями.

Но куда чаще татарские фамилии формировались на основе отличительных особенностей их носителей. Так, предки Базаровых получили это прозвище, так как были рождены в базарные дни. «Бажа» — по-татарски свояк (муж сестры жены) — трансформировался в Бажанова. Уважаемого человека татары величали «велиамин», так родилась русская фамилия Велиаминов, позднее переделанная в Вельяминов.

Гордые люди звались «булгаками», отсюда фамилия Булгаков. Любимые и любящие назывались «даудами» и «давудами», со временем превратились в Давыдовых.

Фамилия Жданов получила большое распространение на Руси в XV-XVII веках. Предположительно она происходит от слова «видждан», которое по-татарски означает одновременно страстных любовников, и религиозных фанатиков.

Особняком стоит фамилия Акчурин. В русском варианте татарские фамилии имеют обычно окончание -ов(-ев) или -ин (-ын). Но отдельные родовые имена, происходящие от имен татарских мурз, оставили без изменения даже в документах: Еникей, Акчурин, Дивей. В фамилии Акчурин «-ин» не является русским окончанием, это часть древнего родового имени. Один из вариантов его произношения «ак-чура» — «белый богатырь». Среди представителей рода Акчуриных, родоначальником которого считается мишарско-мордовский князь Адаш, живший в XV веке, были известные чиновники, дипломаты, военные.

Разумеется, все русские фамилии, имеющие татарские корни, перечислить просто невозможно. Для этого нужно знать этимологию каждой конкретной фамилии.

источник

Великобритания была самой могущественной колониальной империей, занимавшей обширные территории – от Австралии до Северной Америки. Над Британией никогда не заходило солнце. Как англичанам удалось покорить полмира?

Экономическая мощь

Англия одной из первых европейских стран вступила на путь индустриализации. Система протекционизма защищающая внутренний рынок от иностранной конкуренции к середине XVIII века обеспечила стране быстрый экономический рост.

В конце XIX столетия когда мир был фактически поделен между крупными метрополиями Англия уже стала главным промышленным монополистом: в «мастерской мира», как называли Британию, производилась треть мировой промышленной продукции. Такие отрасли британской экономики как металлургия, машиностроение и судостроение лидировали по объему производства.

При высоких темпах роста экономики внутренний рынок перенасыщался и искал прибыльного применения за пределами не только Королевства, но и Европы. Продукция и капитал с Британских островов активно потекли в колонии.

Немаловажную роль в успехах Англии как колониальной империи сыграл высокий уровень технологий, которому английская экономика всегда старалась следовать. Различные инновации – от изобретения прядильных машин (1769) до установки трансатлантической телеграфной связи (1858) – позволяли Британии быть на шаг впереди конкурентов.

Непобедимый флот

Англия постоянно пребывала в ожидании вторжения с континента, что заставляло ее развивать кораблестроение и заниматься созданием боеспособного флота. Разгромив в 1588 году «Непобедимую армаду» Фрэнсис Дрейк серьезно пошатнул испано-португальское господство на океанских просторах. С тех пор Англия, пусть и с переменным успехом, укрепляла свой статус морской державы.

Кроме Испании и Португалии серьезным конкурентом Англии на море выступала Голландия. Соперничество двух стран вылилось в три англо-голландские войны (1651-1674), которые выявив относительное равенство сил привели к перемирию.

К концу XVIII столетия у Британии на море оставался лишь один серьезный конкурент – Франция. Борьба за морскую гегемонию началась в период революционных войн – с 1792 года. Тогда ряд блестящих побед над французским флотом одержал адмирал Нельсон, фактически обеспечив Англии контроль над Средиземным морем.

В октябре 1805 года Великобритания получила возможность утвердить за собой право именоваться «владычицей морей». В ходе легендарного Трафальгарского сражения британский флот одержал сокрушительную победу над объединенной французско-испанской эскадрой, убедительно продемонстрировав свое тактическое и стратегическое превосходство. Британия стала абсолютным морским гегемоном.

Боеспособная армия

Для поддержания порядка и сохранения стабильности в колониях англичане были вынуждены держать там боеспособную армию. Используя свое военное превосходство Великобритания к концу 1840-х годов покорила практически всю Индию, население которой составляло почти 200 млн. человек.

Более того, английским военным постоянно приходилось выяснять отношения с конкурентами – Германией, Францией, Голландией. Показательной в этом плане была Англо-бурская война (1899-1902), в ходе которой британские войска уступая по численности силам Оранжевой республики смогли переломить ход противостояния в свою пользу. Однако эта война запомнилась неслыханной жестокостью британских солдат, применявших «тактику выжженной земли».

Особенно ожесточенными были колониальные войны между Англией и Францией. В период Семилетней войны (1756-1763) Англия отвоевала у Франции практически все ее владении в Ост-Индии и Канаде. Французы могли себя утешить лишь тем, что вскоре Великобритания была вынуждена капитулировать перед США в ходе войны за независимость.

Искусство дипломатии

Англичане всегда были искусными дипломатами. Мастера политических интриг и закулисных игр на международной арене они зачастую добивались своего. Так, не сумев одержать верх над Голландией в морских сражениях, они дождались пока война между Францией и Голландией достигнет апогея, а затем заключили мир с последней на выгодных для себя условиях.

Дипломатическими методами англичане помешали Франции и России отвоевать Индию. Британский офицер Джон Малколм в самом начале русско-французской кампании заключил два стратегических союза – с афганцами и с персидским шахом, которые спутали все карты Наполеону и Павлу I. Первый консул тогда отказался от похода, а русская армия так и не дошла до Индии.

Зачастую английская дипломатия действовала не только хитро, но и угрожающе настойчиво. В ходе Русско-турецкой войны (1877-1878) ей не удалось в лице турков приобрести «солдата на континенте», и тогда она навязала Турции договор по которому Великобритания заполучила Кипр. Остров был оккупирован немедленно и Британия приступила к созданию в Восточном Средиземноморье военно-морской базы.

Управленческие таланты

Площадь заморских владений Великобритании к концу XIX века составляла 33 млн. кв. км. Для управления такой громадной империей нужен был очень грамотный и эффективный административный аппарат. Англичане его создали.

Хорошо продуманная система колониального управления в себя включала три структуры – Форин-офис, Министерство колоний и Управление по делам доминионов. Ключевым звеном здесь выступало Министерство колоний, которое распоряжалось финансами и занималось подбором кадров для колониальной администрации.

Эффективность британской системы управления продемонстрировала себя при строительстве Суэцкого канала. Жизненно заинтересованные в морском канале, сокращающем путь в Индию и Восточную Африку на 10 000 километров, британцы не жалели средств, вкладывая их в экономику Египта. Однако огромные проценты, которые получали инвесторы вскоре превратили Египет в должника. В конечном итоге египетские власти были вынуждены продать Великобритании свои акции в компании Суэцкого канала.

Часто британские методы управления в колониях приносили и большие беды. Так, в 1769 – 1770 гг. колониальные власти устроили голод в Индии, закупив весь рис, а затем продавая его по непомерно высоким ценам. Голод унес жизни около 10 млн. человек. Англичане также практически уничтожили промышленность Индии, завозя в Индостан хлопчатобумажные ткани собственного производства.

Колониальная гегемония Великобритании закончилась лишь после Второй мировой войны, когда на политическую арену вышел новый лидер – Соединенные Штаты Америки.

источник

В ближайшие десятилетия русский народ могут затронуть серьезные перемены. Это касается различных процессов – демографических, социальных, этнокультурных, ментальных. Измениться могут даже интеллект и внешность.

Спасти этнос

Русский народ на рубеже XX-XXI столетий угодил сразу в несколько ям. И одна из них – общая с европейцами. Это девальвация понятий «этнос» и «народ». Многие социологи говорят, что не в столь отдаленном будущем самоидентификация по национальному принципу может потерять актуальность. Как в США, скажем, итальянец по происхождению назовет себя американцем, так и в Российской Федерации русский станет исключительно россиянином.

Сегодня мы сталкиваемся с серьезнейшим вызовом – невиданным потоком мигрантов из Центральной Азии и с Кавказа, который уже в ближайшем будущем грозит русскому этносу если не распадом, то серьезной трансформацией, ведь рождаемость в азиатских и кавказских семьях традиционно выше, чем в русских.

В Москве сегодня почти 40% заключаемых браков – смешанные. Безусловно, это лишь часть процесса мультикультуризации российского общества, набравшего обороты в последние годы. Социологи прогнозируют, что встретить в Москве русского через полвека будет так же трудно, как сегодня якута в оленьей упряжке, несущейся по Тверской.

Но, возможно, все не так печально. Сохранению русского этноса могут помочь особенности его организма. Недавно российские и американские генетики выяснили, что даже при поголовном заражении СПИДом россиян 14% жителей страны останутся здоровыми. И это преимущественно русские.

Оказывается, в крови русских есть ген делеция (CCR5). Он противодействует вирусу иммунодефицита и не дает ему заразить клетку. У кавказцев этот защитный ген встречается крайне редко. У грузин его нет вообще. Но если русская женщина с таким геном родит от грузина, то ее потомки навсегда утратят генетическую защиту от СПИДа, заявляют генетики.

Демографические вызовы

По словам директора Федеральной миграционной службы России Константина Ромодановского, в РФ находятся около 9 миллионов иностранных граждан, около 29% из них не знают русского языка. Более того, эксперты, разрабатывающие проект социально-экономического развития России «Стратегия-2020», предложили завезти в страну еще 16 миллионов мигрантов.

Вместо решения демографической проблемы предлагается замещение коренного населения пришлым. «Это не стратегия развития страны, это стратегия ее вымирания», — возмущается директор Института демографических исследований Игоря Белобородов.

При существующей тенденции падение удельного веса русских на территории современной РФ ниже 50% реально ожидать уже в 30-40-х годах текущего столетия, предупреждают демографы. Совсем недавно представитель по связям с организацией «Исламская конференция» Вениамин Попов заявил как о само собой разумеющемся факте, что к 2050 году последователи ислама будут доминировать в населении России.

Учитывая, что огромное количество мигрантов не способно к интеграции, а темпы вымирания в России самые высокие в мире (за 8 лет страна потеряла более 13% населения), это серьезный сигнал для общества, которое пока еще живет и мыслит в контексте русской национальной идеи.

Впрочем, перспективы полного исчезновения русского народа, скорее всего, преувеличены, однако нужно учитывать, что способность к самоорганизации у русских несравнима с народами Кавказа или Средней Азии. Угроза приобретет реальные очертания в том случае, если русские в ответственный момент не смогут консолидироваться. Тогда их ожидает участь национального меньшинства.

Русский бунт

А что будет, если русский народ действительно окажется под угрозой исчезновения в результате ухудшения демографического и социального положения? По мнению социологов, здесь возможны два варианта развития событий: начнется массовый исход русских из страны или же, сплотившись вокруг национальной идеи, они поднимут бунт.

А ведь в таких условиях русские уже оказывались. В 1958 году началось массовое возвращение чеченцев в воссозданную автономию на Кавказе, что привело к серьезному конфликту с русским населением. Многочисленная демонстрация с требованием повторной депортации чеченцев тогда переросла в настоящий погром кавказцев и закончилась штурмом здания обкома КПСС.

Но может случиться так, что пик демографических проблем совпадет с внутренним кризисом, тогда объектом, на который выльет свой гнев народ, может стать власть. Политолог Павел Святенков пишет: «Если в ближайшие годы не удастся создать эффективной экономической модели, то Россия неизбежно окажется в ситуации революции». Впрочем, эти годы могут затянуться. Как известно, русские долго запрягают, но быстро едут.

Политический аналитик Валерий Соловей предупреждает, что скоро по всей России начнутся народные волнения и власть не сможет их подавить, потому что не имеет политической воли идти на масштабное насилие. В Москве, продолжает ученый, люди выйдут на улицы под национальными лозунгами, в провинции — преимущественно под социальными.

Власть сменится, и начнется масштабная демократизация. По этому сценарию угрозы развала страны нет, так как к власти придет примкнувшая к народному движению часть элиты, и все будет замечательно, предрекает Соловей.

Тем не менее возможен и другой характер революции. Базовые характеристики русской ментальности в последнее время сильно меняются. Исследования выявили, что движущими стимулами современной русской молодежи выступают индивидуализм, ценности успеха, благосостояния и иерархии. В условиях процветания корпораций и мафий эти качества будут лишь усиливаться.

Историк Ярослав Бутаков считает, что рано или поздно против этой системы будет направлен бунт, но не ради социальной справедливости, а лишь ради права участия в эксплуатации большинства. «Удачливые предводители такого бунта окажутся в положении предводителей восстания рабов в древнем Египте. Только вместо дворцов фараонов они займут, условно говоря, дачи на Рублевке», – заключает Бутаков.

Новая раса

Несколько лет назад Журнал Health опубликовал исследование американских ученых, которые рассказали, как в ближайшем будущем изменится внешность человека. По словам специалистов, лет через 50 представителей европеоидной расы почти не останется. Виной всему резкое увеличение числа браков между представителями разных национальностей и вероисповеданий.

Такое смешение приведет к появлению новой расы, и главную роль в этом будет играть Китай. Через 50 лет, утверждают исследователи, все европейцы, прежде всего, русские, будут походить на китайцев — они станут ниже ростом, у них изменятся черты лица и генетика в целом. Перспектива пугающая, но мало реалистичная.

За судьбу русского генофонда у нас переживают даже обычные люди. Сотрудник лаборатории популяционной генетики человека Медико-генетического научного центра РАМН Олег Балановский поведал журналистам о разговоре со случайным попутчиком, который стал убеждать ученого в важности сохранения русского генофонда, «ведь сколько бабушек из поколения «Лебединого озера» хранили русские традиции, а их внучки из поколения «пепси» интересуются только западной модой».

Балановский успокоил, что у бабушки и внучки гены одни и те же, и от моды на балет или «пепси» они не изменяются. По словам генетика, попутчик сразу все понял, погрустнел и сказал: «Если генофонд ни на что не влияет, зачем такой генофонд и сохранять?»

Теряя позиции

Сегодня русский язык по количеству разговаривающих на нем людей — четвертый в мире и уступает в этом компоненте лишь английскому, китайскому и испанскому. Но скоро ситуация может измениться. С каждым годом носителей русского языка становится все меньше. Ректор МГУ Виктор Садовничий завил, что через 10 лет русский останется позади французского, хинди и арабского.

Данные центра социологических исследований Минобрнауки России показывают, что число говорящих по-русски к этому времени может сократиться до 212 млн. человек. А к 2025 году русский язык уступит свои позиции бенгали и португальскому.

Минобрнауки также сообщает, что русский язык в странах Западной Европы изучают сегодня около 225 тыс. школьников, хотя до начала 90−х их число превышало 550 тыс. Эксперты убеждены: сокращение носителей русского языка неизбежно нанесет серьезный удар по русской культуре в целом.

Пугающее будущее

Русский менталитет – вещь загадочная. Не в последнюю очередь он складывался под влиянием контрастного климата российских просторов. Увядание природы и длящиеся больше полугода холода неожиданно сменяются буйным цветением и устойчивым зноем.

Историк Валерий Ильин говорит, что в этой мощной амплитуде колебаний – секрет маятника русского характера: упадок сменяется невероятным подъемом, долгая депрессия – огромным всплеском оптимизма, апатия и вялость – приливом сил и вдохновения. В последнее время климатологи все чаще говорят о том, что год от года погода будет становиться все более непредсказуемой. И одному Богу известно, как в этих условиях проявит себя пресловутый русский характер.

Биохимик Александр Спирин видит угрозу для русской ментальности в другом. «В век информатики и вычислительной техники стало очевидно, что человек проиграл компьютеру. Вероятно, в будущем он станет игрушкой для компьютеров, которые лучше и быстрее соображают, что и как надо делать», — считает ученый. Традиционно русская медлительность в борьбе с «умными» машинами делает нас весьма уязвимыми.

Не придает оптимизма еще один фактор – состояние «российских мозгов». В одной из своих работ академик Николай Шмелев отмечал, что последние пятнадцать лет политика высшего руководства исходила из того, что фундаментальные и прикладные исследования, образование, система здравоохранения и культура есть излишество для страны.

Ученый напомнил, что Германия после массовой эмиграции ученых в 30-х годах прошлого столетия до сих пор не может в полной мере восстановить свой научный потенциал. Что-то похожее, по мнению Шмелева, ожидает и нас в перспективе ближайших двух поколений. Россия имеет все шансы превратиться в подлинное «мировое интеллектуальное захолустье».

Под полным контролем

В 2010 году на Всемирной выставке в Шанхае в павильоне России было выставлено отечественное инновационное достижение форсайт-проект «Детство-2030». Идеолог проекта, президент Международной методологической ассоциации Сергей Попов, комментируя свое детище, отметил, что проект ратует за уход от традиционных форм семейной жизни в пользу развития других многообразных вариантов – гостевых браки, множественных браков, разнообразных воспитательных сообществ. Особенно много внимания Попов уделяет родительству, которое, по его мнению, нужно сделать профессией.

В будущем проект предусматривает создание специальных городов, где оторванные от семьи дети будут проходить обучение и постигать азы жизни у «компетентных наставников». Для тех детей, которые не смогут выйти на нужный уровень, в форсайт-проекте имеется программа электронной коррекции их способностей путем внедрения в организм чипов.

А в 2025-2030 годах согласно инновационным планам на свет должны появиться первые дети с заданными характеристиками и возможностями. Еще во внутриутробном периоде это обеспечат специальные нанотехнологии. Учитывая, что таких детей согласно проекту будут воспитывать роботы, страшно вообразить, какое поколение людей мы получим через 20-30 лет.

источник