Архив за месяц: Май 2018

Еврейская мама существенно отличается от русской. Первое отличие заключается в том, что как только у девушки-еврейки рождается первый ребенок, она автоматически перестает быть женщиной и превращается в «маму навсегда».

Сколько бы в будущем не исполнилось лет ее отпрыскам, она будет их все так же упорно воспитывать, как на убой кормить и вкладывать даже в седые их головы прописные истины. Анекдоты про еврейскую мамочку, которая поучает своего сорокалетнего сына, как выбирать невесту, — это уже притча во языцех.

Об отношении к своей жизни

Русские матери не так навязчиво и дотошно опекают своих детей и никогда не забывают, что они, в первую очередь, женщины. Когда дети подрастают и вылетают из гнезда, многие россиянки переживают вторую молодость. Вспомнить хотя бы сакраментальную фразу из популярного фильма Владимира Меньшова о том, что в 40 лет жизнь только-только начинается.

Для русской женщины это на самом деле так. Позади бессонные ночи, пеленки-распашонки, бдения у постели больного малыша и прочие прелести материнства. Теперь женщина может уделить внимание себе и снова во всей полноте ощутить радость жизни. Тем более, что после 40-а она становится мудрее и намного лучше понимает, в чем очарование разных жизненных моментов.

Для еврейской матери это не имеет такого колоссального значения. Еврейки воспитаны в духа матриархата и всю жизнь остаются главами семейств, а то и целых родов. По сложившейся традиции они чувствуют себя ответственными за всех и каждого и никогда не упускают из рук бразды правления. Они отличные хозяйки и настоящие «Наполеоны» в стенах своих домов. У русских главой семьи является муж, поэтому русская чувствует себя немного на вторых ролях.

При этом мамы-еврейки совсем не затворницы. Они не приносят свою жизнь «в жертву» детям. Эти дамы умеют получать удовольствие от праздников, хорошей пищи, нарядов и, конечно же, общения. Последнее для евреек – огромное поле для реализации себя. В беседах с подругами, знакомыми, продавцами в магазинах, мастерами в салонах красоты эти дамы высказывают свое мнение и диктуют определенные нормы всем окружающим. Но главное, они получают от этого искреннее удовольствие.

Отношение к детям

И русские, и еврейские матери любят своих потомков, но немного по-разному. Россиянка дает своему ребенку больше свободы и нередко позволяет ему делать собственные ошибки. Когда сын или дочка вырастает, мама относится к нему (ней), как взрослой и обособленной личности. В российском обществе случаи вмешательства тещ/свекровей в жизнь молодых обществом в целом осуждаются, хотя они и имеют место.

В еврейской общине авторитет матери превыше всего. Никто не посмеет подумать ничего дурного, если какая-нибудь Роза Аароновна или Ханна Давидовна придет в семью своего 50-тилетнего сына и начнет учить невестку готовить рыбу в сметане. В еврейских семьях это в порядке вещей. Невестка может, конечно, повозмущаться (она ведь тоже уже глава семьи), но свекровь это совершенно не смутит. Все свое негодование мама тут же выскажет в голос, чтобы восстановить свою гегемонию в семье сына.

Мужчины при этом крайне податливы и лояльны к самоуправству своих матерей. Даже если джентльмен уже убелен сединами, а местами и лыс, он все равно будет слушать мамочку. Так было тысячелетия назад и так осталось до сих пор. Женщина-еврейка – глава рода и костяк еврейского общества.

При том, что матери-еврейки настолько деспотичны и буквально «душат» своей заботой и любовью, нельзя сказать, что дети вырастают ущербными. Как показывает история, редкий еврей не нашел себе подходящего места в жизни. Детей у этого народа принято много учить, давать им не только среднее, но и музыкальное, и обязательно высшее образование. Из них вырастают талантливые и прекрасно приспособленные к жизни люди.

Русские мамы более склонны уважать личность ребенка и относиться к нему, как к имеющему право голоса индивидууму. Они в большинстве своем стараются не довлеть над сыновьями и дочерьми. К сожалению, сами отпрыски не всегда понимают, насколько им повезло иметь такое счастье.

источник

У каждого советского солдата или сержанта, хотя бы раз за всю службу попавшего на «губу» («кичу»), остались после полученного опыта неизгладимые впечатления – условия содержания на советской гауптвахте были нередко весьма жесткими.

За что туда можно было попасть

Перечень солдатских «залетов» (неблаговидных поступков, за которые надо отвечать), за которые можно было угодить на гауптвахту, весьма широк. На гарнизонных и войсковых «кичах» сидели главным образом «дисциплинарщики» («самоходы», ушедшие без дозволения за пределы части, пойманные за распитием спиртного или в состоянии алкогольного опьянения, наказанные за дедовщину, неопрятный либо неуставной внешний вид и т. п.). Для более серьезных проступков существовали дисбаты — дисциплинарные батальоны.

Сажали на «губу» на срок от трех до пятнадцати суток. Если наказанный совершал что-либо недозволенное во время отбывания наказания, срок могли продлить. В срок службы время отсидки не включалось.

Уходя, оставляли лучшее

Для начала приводили в «соответствие» форму прибывших на гауптвахту. Кокарды, значки и вообще все металлическое, чем можно вскрыть себе вены или поранить другого, изымалось. На «киче» не полагалось также иметь ремни и портянки, чтобы, не дай Бог, сиделец на них не повесился. Все личные вещи — от зубной щетки до часов — изымались, курево — тоже.

Если наказанный успевал и имел такую возможность, то он заранее переодевался в застиранное старье (нообязательно уставное, иначе за расхлябанность могли и пару-тройку суток накинуть к объявленному сроку «губы»), оставлял ротному каптеру (или же на хранение товарищам) все мало-мальски ценное. Это мог быть кожаный ремень с бляхой, ушитые дембельски» сапоги или новенькая форма, шапка «ведром», со вставкой. На «киче» все это отбиралось безвозвратно, не говоря уже о «вшивниках» – неуставных шерстяных носках, свитерах, теплых майках и трико, которые советские воины поддевали под форму зимой. Это добро «краснопогонники» (комендантское подразделение при гауптвахте) либо рвали сразу, либо забирали себе.

Условия содержания и меры «воспитания»

Пребывание на гауптвахте для солдат и сержантов зачастую превращалось в настоящий ад – все зависело от того, насколько изощренными на той или иной «губе» были издевательства.

Камеры были практически идентичны тюремным карцерам. Лежать на нарах дозволялось только после отбоя. В туалет выводили один-два раза в день, и время на оправку давалось минимальное — чаще не больше минуты, как и на еду. В советской армии подъем по распорядку был в 6 утра. На «киче» будили на час раньше. Все приказы «краснопогонников» нужно было выполнять беспрекословно и бегом, иначе из-за одного потом страдала вся камера.

«Воспитательные» меры для на гауптвахте применялись порой самые изуверские. Большинство отслуживших и испытавших на себе суровые условия «кичи» вспоминают смоченную водой хлорку – ее могли разбросать по полу камеры или просто поставить в помещении таз с химикатом. Через несколько минут «залетчики» уже начинали задыхаться. Многие помнят, что камеры «губы» зимой вообще не отапливались и «постояльцы» гауптвахты были вынуждены все бессонные ночи согреваться, не прекращая двигаться. Стены камеры поливались водой, чтобы к ним не прислонялись.

Охрана из комендантского подразделения «кичи» «потешалась» над сидельцами как умела, фактически нормой были постоянные избиения и иные издевательства.

«Залетчики» ежедневно отправлялись на какую-либо работу, часто совершенно бесполезную. Они могли дробить ломами камни на мелкие куски, переносить с места на место грузы. Отдельными обязательными пунктами «воспитательной» работы на «киче» были многочасовая строевая муштра и изучение устава Вооруженных сил СССР.

Население камеры заставляли не менее двух раз в день убирать помещение. Для мытья полов использовались уставные «подшивы» – стандартные солдатские подворотнички, представлявшие собой тряпочку размером с книжную закладку. По большому счету, мыть полы должны были все, но на деле убирались лишь «духи» и слабохарактерные сидельцы, старослужащие только старательно делали вид, что участвуют в процессе.

Прапорщики и офицеры, разумеется, отбывали сроки на «губе» в несравнимо более щадящих условиях, их не гоняли и не мучили, как солдат.

«Краснопогонников», охранявших гауптвахты, в советской армии люто ненавидели. Служить в комвзводе (туда зачастую набирали прямо в начале службы из «учебки») среди солдат и сержантов считалось западло. От призыва к призыву передавались предания, что армейских «ментов», едущих на «дембель», случалось, выбрасывали с поездов на ходу. Многие охранники, отслужив срочную, на самом деле предпочитали возвращаться домой в гражданке, чтобы не искушать судьбу.

У каждого советского солдата или сержанта, хотя бы раз за всю службу попавшего на «губу» («кичу»), остались после полученного опыта неизгладимые впечатления – условия содержания на советской гауптвахте были нередко весьма жесткими.

За что туда можно было попасть

Перечень солдатских «залетов» (неблаговидных поступков, за которые надо отвечать), за которые можно было угодить на гауптвахту, весьма широк. На гарнизонных и войсковых «кичах» сидели главным образом «дисциплинарщики» («самоходы», ушедшие без дозволения за пределы части, пойманные за распитием спиртного или в состоянии алкогольного опьянения, наказанные за дедовщину, неопрятный либо неуставной внешний вид и т. п.). Для более серьезных проступков существовали дисбаты — дисциплинарные батальоны.

Сажали на «губу» на срок от трех до пятнадцати суток. Если наказанный совершал что-либо недозволенное во время отбывания наказания, срок могли продлить. В срок службы время отсидки не включалось.

Уходя, оставляли лучшее

Для начала приводили в «соответствие» форму прибывших на гауптвахту. Кокарды, значки и вообще все металлическое, чем можно вскрыть себе вены или поранить другого, изымалось. На «киче» не полагалось также иметь ремни и портянки, чтобы, не дай Бог, сиделец на них не повесился. Все личные вещи — от зубной щетки до часов — изымались, курево — тоже.

Если наказанный успевал и имел такую возможность, то он заранее переодевался в застиранное старье (нообязательно уставное, иначе за расхлябанность могли и пару-тройку суток накинуть к объявленному сроку «губы»), оставлял ротному каптеру (или же на хранение товарищам) все мало-мальски ценное. Это мог быть кожаный ремень с бляхой, ушитые дембельски» сапоги или новенькая форма, шапка «ведром», со вставкой. На «киче» все это отбиралось безвозвратно, не говоря уже о «вшивниках» – неуставных шерстяных носках, свитерах, теплых майках и трико, которые советские воины поддевали под форму зимой. Это добро «краснопогонники» (комендантское подразделение при гауптвахте) либо рвали сразу, либо забирали себе.

Условия содержания и меры «воспитания»

Пребывание на гауптвахте для солдат и сержантов зачастую превращалось в настоящий ад – все зависело от того, насколько изощренными на той или иной «губе» были издевательства.

Камеры были практически идентичны тюремным карцерам. Лежать на нарах дозволялось только после отбоя. В туалет выводили один-два раза в день, и время на оправку давалось минимальное — чаще не больше минуты, как и на еду. В советской армии подъем по распорядку был в 6 утра. На «киче» будили на час раньше. Все приказы «краснопогонников» нужно было выполнять беспрекословно и бегом, иначе из-за одного потом страдала вся камера.

«Воспитательные» меры для на гауптвахте применялись порой самые изуверские. Большинство отслуживших и испытавших на себе суровые условия «кичи» вспоминают смоченную водой хлорку – ее могли разбросать по полу камеры или просто поставить в помещении таз с химикатом. Через несколько минут «залетчики» уже начинали задыхаться. Многие помнят, что камеры «губы» зимой вообще не отапливались и «постояльцы» гауптвахты были вынуждены все бессонные ночи согреваться, не прекращая двигаться. Стены камеры поливались водой, чтобы к ним не прислонялись.

Охрана из комендантского подразделения «кичи» «потешалась» над сидельцами как умела, фактически нормой были постоянные избиения и иные издевательства.

«Залетчики» ежедневно отправлялись на какую-либо работу, часто совершенно бесполезную. Они могли дробить ломами камни на мелкие куски, переносить с места на место грузы. Отдельными обязательными пунктами «воспитательной» работы на «киче» были многочасовая строевая муштра и изучение устава Вооруженных сил СССР.

Население камеры заставляли не менее двух раз в день убирать помещение. Для мытья полов использовались уставные «подшивы» – стандартные солдатские подворотнички, представлявшие собой тряпочку размером с книжную закладку. По большому счету, мыть полы должны были все, но на деле убирались лишь «духи» и слабохарактерные сидельцы, старослужащие только старательно делали вид, что участвуют в процессе.

Прапорщики и офицеры, разумеется, отбывали сроки на «губе» в несравнимо более щадящих условиях, их не гоняли и не мучили, как солдат.

«Краснопогонников», охранявших гауптвахты, в советской армии люто ненавидели. Служить в комвзводе (туда зачастую набирали прямо в начале службы из «учебки») среди солдат и сержантов считалось западло. От призыва к призыву передавались предания, что армейских «ментов», едущих на «дембель», случалось, выбрасывали с поездов на ходу. Многие охранники, отслужив срочную, на самом деле предпочитали возвращаться домой в гражданке, чтобы не искушать судьбу.

«Репарация трудом» – так называлась процедура использования немцев, жителей Германии и союзных с ней в Великой Отечественной войне стран в различных работах на территории СССР с 1945-го по 1956 годы. Помимо Германии в этой программе были задействованы Румыния, Югославия, Венгрия, Болгария, Чехословакия – страны, граждане которых воевали против Советского Союза на стороне гитлеровцев.

В общей сложности из оккупированных советскими войсками районов Германии и стран гитлеровской коалиции в порядке репарации в СССР для восстановления советской экономики были вывезены порядка 300 тысяч трудоспособных граждан – это в 16,6 раза меньше, чем угнали из Советского Союза в Германию фашисты.

Только к середине 50-х годов почти все эти работники принудительного труда в целости и сохранности вернулись на родину, а из 5 миллионов плененных гитлеровцами «остарбайтеров» 2 миллиона погибли.

Кого интернировали

Первое специальное постановление о направлении немцев на принудительные работы в СССР Государственным комитетом обороны было принято еще в конце 1944 года, когда наши войска заняли вышеперечисленные европейские страны. Отбор шел по национальному признаку (отправляли только немцев), гражданство не учитывалось. В программу репарации попадали трудоспособные мужчины 17-45 лет и женщины 18-30 лет. В общей сложности из Болгарии, Чехословакии, Югославии, Венгрии и Румынии в Советский Союз были интернированы свыше 100 тысяч жителей этих стран.

Из Германии депортировали в основном гражданское население Верхней Силезии и Восточной Пруссии (тоже исключительно немцев). Кроме того, в СССР на принудработы интернировали тех, кто входил в фашистские организации или, по мнению СМЕРШа, в принципе, был политически неблагонадежен. Военнослужащих и воевавших в фольксштурме (отрядах народного ополчения Третьего рейха, созданных в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска союзников на его территорию.) не высылали, а отправляли в лагеря для военнопленных. Из Германии таким образом в Советский Союза депортировали свыше 155 тысяч немцев.

Где работали и в каких условиях содержались

В основном интернированные немцы трудились на шахтах Донбасса, на предприятиях, связанных с угольной промышленностью, черной и цветной металлургией. По подсчетам историков, именно из Украины в свое время было угнано на работы в Германию самое большое количество населения.

Жили интернированные в бараках, обнесенных колючей проволокой, специальное положение о содержании и использовании депортированных немцев предписывало относиться к ним как военнопленным. За прогулы, попытки побега и иные проступки их могли отправляли в ГУЛАГ, в особые сибирские лагеря для интернированных.

Нормы выработки и питания для депортированных немцев официально устанавливались такие же, как и для советских рабочих. С питанием это правило не всегда соблюдалось – позже в своих воспоминаниях многие немцы жаловались на отвратительную кормежку. Получше обстояли дела у вывезенных из Германии специалистов-инженеров. Германские специалисты, работавшие на авиационную промышленность, разработчики знаменитой ракеты «Фау-2», могли взять с собой семьи, режим и условия их содержания были несравнимо лучшими.

Обратная дорога

К концу 50-х годов все интернированные немцы были отправлены обратно на родину. Большинство репатриировали до 1950 года, за исключением тех, кто сидел за различные провинности в лагерях или удерживался из-за обладания информацией, представляющей государственную важность, к примеру, об определенных объектах, на которых депортированный работал. Таких насчитывалось около полутора тысячи человек. Но в конце концов отпустили и их. Незначительная часть немцев осталась жить в СССР.

Точных данных о количестве интернированных немцев, умерших на территории СССР от болезней или погибших по другим причинам нет. Но, исходя из сравнительной характеристики численности депортированных в Советский Союз подневольных рабочих и угнанных гитлеровцами в Германию «остарбайтеров», эти цифры с количеством навсегда сгинувших в неволе на фашистской территории советских граждан просто несопоставимы.

источник

Серьезно заработать на войне в Афганистане могли, как и в Великую Отечественную, только старшие офицеры. Из Афгана они в большом количестве вывозили импортную аудио-видеотехнику и другие ценные вещи.

«Чекисты», рисковавшие и отсиживавшиеся

По воспоминаниям отслуживших в Афгане, рядовые и сержанты получали каждый месяц от 9 до 12 рублей чеками (иногда — 20 рублей). Это были даже не деньги, а их эквивалент, находившийся в обороте главным образом у «контингента». На такие незначительные дензнаки, представляющие собой своеобразную валюту, можно было приобрести только какую-нибудь мелочь, необходимую в солдатском быту, — вроде зубной пасты, щетки или ниток-иголок. Однако «деды» беззастенчиво отбирали у «молодых» и эти скромные средства.

Раненый солдат или сержант мог рассчитывать на денежную компенсацию в размере максимум 200–300 рублй, в зависимости от количества и характера ранений. «Курки» (те, кто участвовал в боевых действиях и чья жизнь была связана с каждодневным риском) и «спецы» (инструкторы КГБ и ГРУ) получали в пределах 100 рублей. Больше всего чековой валюты вращалось в среде офицеров. Чеки Внешпосылторга можно было отоваривать в Военторге 40-й армии, дислоцировавшейся в Афганистане, или до 1989 года в валютных «Березках», где сомнительные операции с чеками приносили многотысячные доходы.

Чеки подделывали и меняли

Значительная часть оклада офицеров и прапорщиков, служивших в Афганистане, выплачивалась чеками. В пересчете на тогдашний курс доллара (60 коп. за доллар) чек стоил в несколько раз дороже. Выдавая довольствие советским военнослужащим-афганцам, государство беззастенчиво их обманывало, так как при обмене чеков на рубли реальная сумма окладов значительно уменьшалась.

В СССР существовал черный рынок, где стоимость афганского чека доходила до 3,5 рублей. К концу афганской кампании старшие офицеры Советской Армии могли заработать до 500 чеков, и это составляло только часть их довольствия. Чеки помечались печатями с номерами. Их предъявителям нужно было показывать военные билеты, паспорта и другие удостоверения личности, чтобы подтвердить подлинность платежных документов. Несмотря на эти меры предосторожности, афганские чеки постоянно подделывались и перекупались спекулянтами и контрабандистами.

Что можно было приобрести на чек в Афганистане

Махинации с чеками были делом доходным. Офицер, обладавший суммой в чеках, соответствовавшей четвертой части от стоимости «Волги», мог купить автомобиль вне очереди. В то время это был серьезный стимул.

Афганские чеки были достоинством от 100 рублей (большие деньги по советским меркам) до копейки. Копейку стоил коробок спичек или немаркированный конверт. В Афгане чеки отоваривались только в Военторге. В принципе их можно было поменять и на местную валюту по курсу один чек к 10–16 афгани.

Солдаты и сержанты мало понимали в этой системе расчетов, а офицеры и прапорщики делали на чеках деньги – спекулировали ими, провозили в Союз. В последнем случае к делу часто подключались таможенники, которые, конечно, получали свои барыши. Тем не менее к моменту вывода советских войск из Афганистана чек девальвировался и был эквивалентен рублю.

Кто мог, вывозил из Афганистана импортную аудио-видеотехнику, ковры и другие ценные вещи. На этом тоже можно было заработать в СССР в эпоху тотального дефицита.

источник

Во время освоения Сибири и земель Крайнего Севера в XVII веке Семен Дежнев основал Анадырский острог (1652 год). Но чукчи не согласились мирно «отдать» свои земли, они же воины. Учитывая природный снобизм чукчей, то договориться о мирном присоединении земель не получилось. К тому же русские пришельцы потребовали дань, и это чукчи восприняли как страшно оскорбление. Ясак платить отказались.

Почти век спустя, в 1727 году, был отправлен отряд из 400 человек во главе с Шестаковым, «для мирного налаживания» контактов с чукчами. Но чукчи снова показали свой крутой нрав, поэтому приказ поменяли на полное истребление этого воинственного народа.

В 1730 году отряд Шестакова был разгромлен, Шестакову отрубили голову. Узнав об этом, в 1742 году Сенат отдал приказ искоренить чукчей. 5 лет готовились к походу, и в 1747 году отряд во главе с Павлуцким отправили воевать с чукчами. Чукчи нанесли упреждающий удар, Анадырский острог смели, русских убили. К тому времени стало понятно, что силой чукчей не возьмешь, и Екатерина II отдала приказ «умаслить» чукчей золотом, льготными условия налогообложения, самоуправления и другие привилегии, только бы они согласились войти в состав Российской империи (иначе Чукотка могла стать землей французов). В своде законов Российской империи 19 века отмечалось, что «чукчи – народ не вполне покоренный», который платить дань «количеством и качеством, который сами пожелают»

Полностью военные конфликты с чукчами прекратились только в 1920-х годах, при Советской власти. Но все равно полностью контролировать чукчей не удавалось. Примечательна история о войне чукчей с эскимосами, потому что чукчи – народ СССР, а эскимосы формально граждане США. Сталин для урегулирования конфликта не стал угрожать чукчам репрессиям, а подобно Екатерине II, «успокоил» чукчей подарками. Международного конфликта удалось избежать.

источник

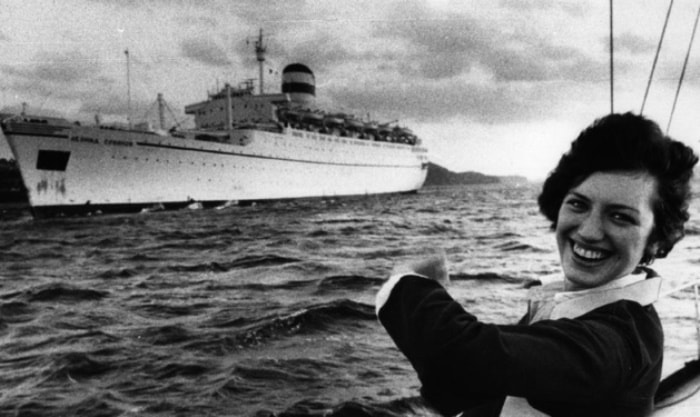

38 лет назад, в январе 1979 г. с круизного лайнера «Леонид Собинов», стоявшем в австралийском порту, сбежала 18-летняя Лиля Гасинская. Она вплавь добралась до берега и попросила политического убежища. На ней был только купальник, поэтому журналисты тут же окрестили ее «девушкой в красном бикини» и опубликовали ее фото во всех газетах. Из-за этого дерзкого побега в начале 1980-х гг. за рубежом она стала настоящей знаменитостью, а в СССР об этом инциденте умалчивали.

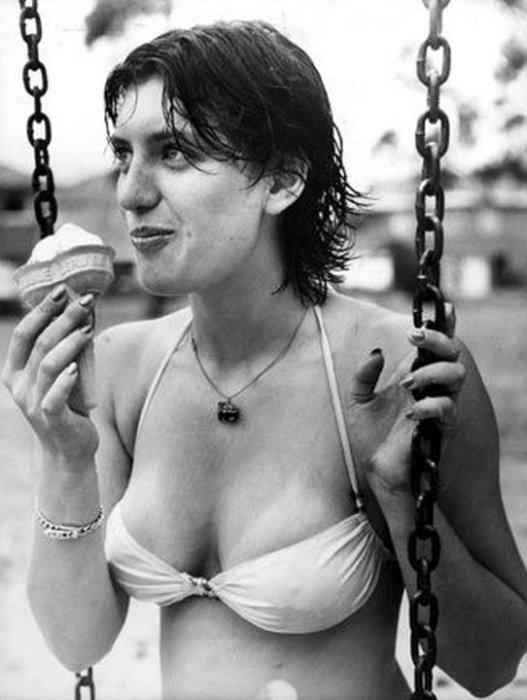

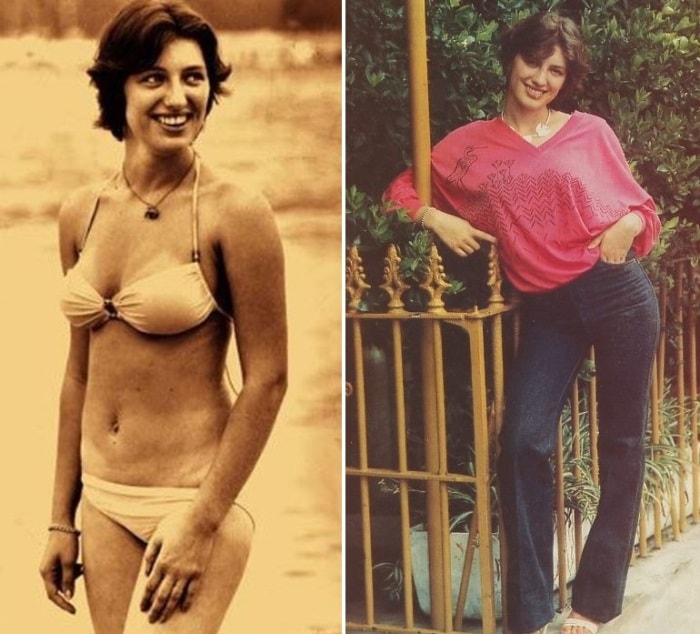

Беглянка, о которой писали в 1980-х во всех зарубежных газетах и молчали в СССР | Фото: dailytelegraph.com.au

Итак, в январе 1979 г. в бухте Пирмонт неподалеку от Сиднея бросил якорь советский круизный лайнер «Леонид Собинов», выполняющий зимой рейсы в Австралию и круизы по Полинезии, а летом – рейсы в Западную Европу. Поздним вечером член экипажа Лиля Гасинская, оставив все вещи в каюте, в одном купальнике выбралась через иллюминатор и вплавь добралась до берега. На это ушло минут 40. Она обратилась к первому встреченному человеку с просьбой дать ей одежду и помочь найти полицейский участок.

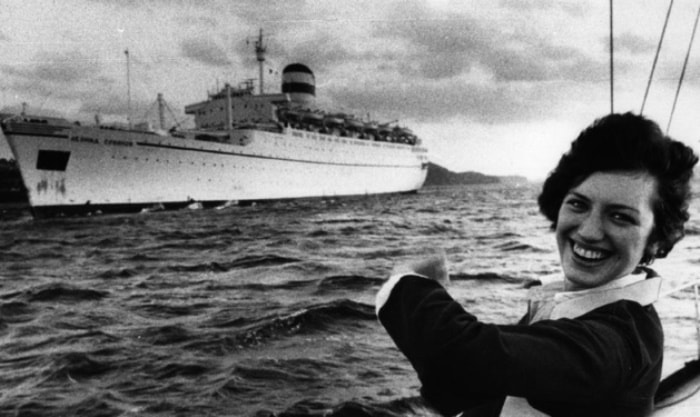

*Девушка в красном бикини* | Фото: kleinburd.ru и heliograph.ru

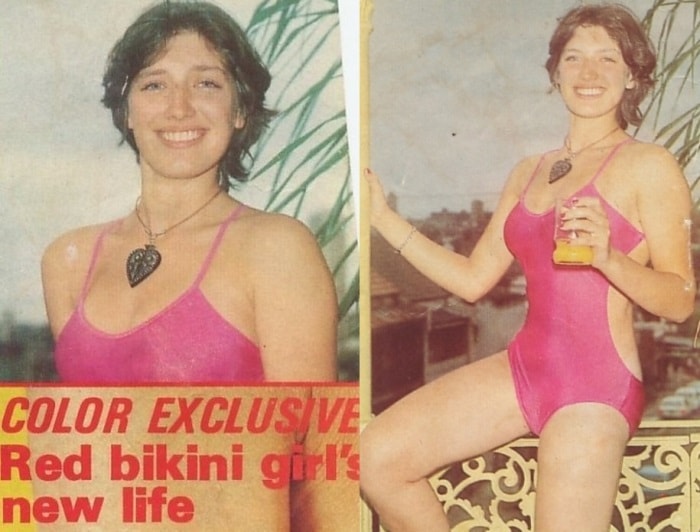

Когда на лайнере обнаружили ее отсутствие, тут же оправили телеграмму в советское посольство. Девушку пытались отыскать, но все усилия были тщетны – ее спрятали сотрудники местной газеты «Дейли Миррор». Их условия Гасинскую вполне устраивали – эксклюзивное интервью и серия фотографий в красном купальнике. В считаные дни побег советской девушки стал главной сенсацией в Австралии. Все газеты боролись за право публикации о «Red Bikini Girl» – девушке в красном бикини. Но редакция «Дейли Миррор» взяла на себя обязательство хранить в тайне место пребывания девушки до тех пор, пока власти не решат ее дальнейшую судьбу.

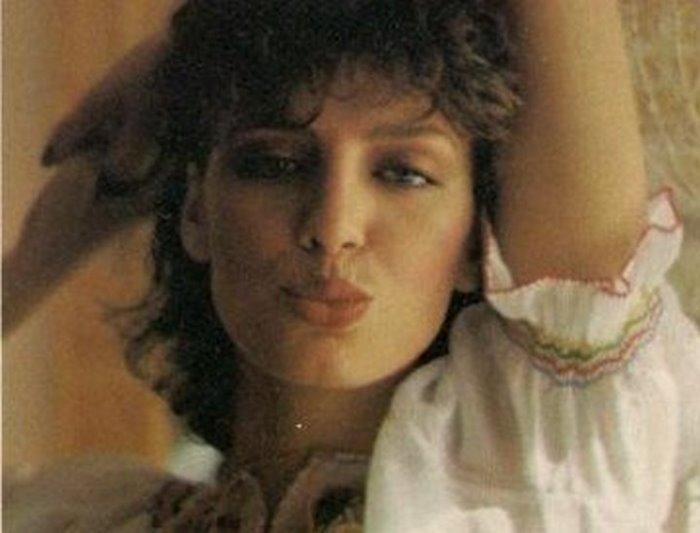

Лиля Гасинская на обложке *Дейли Миррор* | Фото: dailytelegraph.com.au

В интервью Гасинская заявила: «Мне было 14, когда я начала понимать, что такое коммунизм и в чем его цель. Мне стало ясно, что кругом одна ложь и пропаганда, и я начала это ненавидеть». Девушка устроилась работать на лайнер якобы только ради побега. Когда ее спросили, почему она решила бежать именно в Австралию, она ответила: «Я увидела в журнале снимок Австралии и поняла, что это самое красивое место на земле».

Девушка, которая совершила побег из СССР вплавь | Фото: dailytelegraph.com.au

Как ни удивительно, ей предоставили статус политического беженца. Оппозиция критиковала министра по делам иммиграции и этническим вопросам: мол, теперь вопрос о получении статуса беженца зависит только от того, как человек выглядит в бикини! Ведь сотни нелегалов, приплывавших на лодках из Азии, тут же попадали под арест. 150 тысяч беженцев из Азии подали заявки на миграцию, и отказ получили даже те, у кого в Австралии в этнических сообществах уже жили родственники. С другой стороны, как можно было депортировать человека, совершившего побег из СССР – «империи зла»!

*Девушка в красном бикини* | Фото: isrageo.com

Несмотря на громкие заявления о том, что она хотела сбежать от коммунистического режима и обрести свободу в другой стране, «подальше от лжи и пропаганды», на диссидентку девушка была мало похожа. Ее аргументы по поводу потребности в убежище сложно назвать убедительными: так, беглянка заявила, что не хочет жить в СССР, потому что ей скучно ходить по советским магазинам. Она так и не смогла внятно объяснить, в чем же заключались преследования со стороны властей на родине.

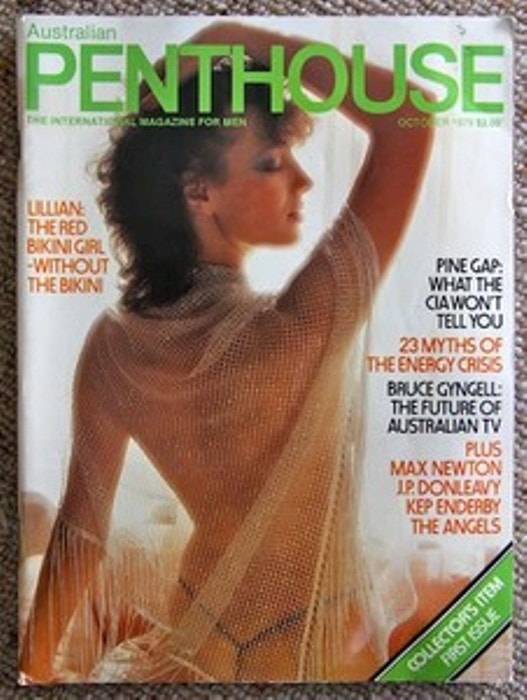

Лиля Гасинская на обложке эротического журнала | Фото: dailytelegraph.com.au

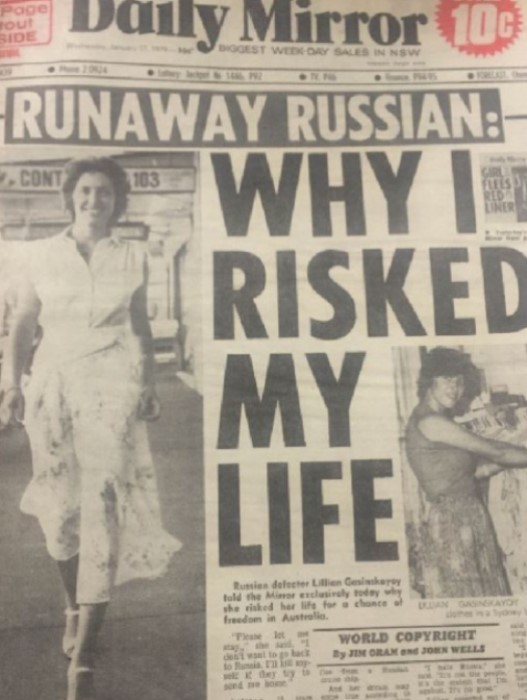

Лиля Гасинская намеревалась обосноваться в Австралии надолго, поэтому ей нужно было искать работу. Она пошла по самому простому пути: заключила контракт на 15 тысяч долларов с эротическим журналом «Пентхауз» и снялась для него обнаженной. На обложке красовалось ее фото с громким заголовком: «Девушка в красном бикини – без бикини». После этого она работала моделью, диджеем и снималась в сериалах.

Лиля Гасинская | Фото: thematicnews.com

Вскоре после своего скандального побега Гасинская устроила и свою личную жизнь. Ее первым избранником стал фотограф «Дейли Миррор», который ради нее ушел из семьи, а в 1984 г. девушка вышла замуж за австралийского миллионера Яна Хайсона. Впрочем, брак продержался всего 6 лет. В 1990-х гг. о беглянке все забыли, ее имя исчезло со страниц светской хроники, а след затерялся. Известно, что она уехала из Австралии и на данный момент проживает предположительно в Англии.

Девушка, которая совершила побег из СССР вплавь | Фото: diletant.media и thematicnews.com

Капитана лайнера «Леонид Собинов» после побега Гасинской списали на берег – его посчитали виновным в том, что не уделял должного внимания воспитательной работе среди членов экипажа. Этот лайнер вообще называли не слишком счастливым: в декабре 1975 г. на нем покончил с собой матрос из-за неразделенной любви к одной из бортпроводниц. И это тоже случилось в территориальных водах Австралии.

Беглянка, о которой писали в 1980-х во всех зарубежных газетах и молчали в СССР

В российских тюрьмах существует свой особый «этикет» — неписанные правила, которые обязательно следует соблюдать. За нарушение любого из них можно серьезно осложнить себе пребывание за решеткой и даже перейти в низшую категорию зэков, известную под названием «петухи», или «опущенные».

Правильные слова благодарности

По тюремным понятиям, слово «спасибо» считается оскорбительным и нежелательным для использования. Правильно благодарить сокамерников словами «от души», «душевно», «благодарствую» или «благодарю».

Слово «спасибо» нельзя использовать ни в устной речи, ни в письмах родным или записках (малявах) другим арестантам. «Правильные пацаны» — то есть знающие тюремные обычаи заключенные — могут обидеться из-за одного этого словах. Причин, почему оно попало в разряд табу, несколько.

Наигранная вежливость

В тюрьме крайне негативно относятся к показной вежливости. Использование слов «спасибо» и «пожалуйста» кажется зэкам рисованием, желанием лишний раз подчеркнуть свою интеллигентность и поставить себя выше основной массы заключенных.

Людей, имеющих к этому склонность, за решеткой очень быстро ставят на место. Человека незнающего на первых порах могут разок предупредить. Это в лучшем случае. Если же новичок упорно будет забываться и использовать запретное «спасибо», его быстро и жестоко научать уму-разуму. Расправа может быть очень серьезной, вплоть до членовредительства.

Знак принадлежности к партийной номенклатуре или интеллигенции

Слово «спасибо» обычно выдает в человеке интеллигента. В советские времена им мог оказаться и партработник. Обе эти категории граждан являются на зоне скорее исключением, чем правилом. Их быстро «вычисляют» бывалые заключенные.

В то же время большинство «сидельцев» являются выходцами из низших слоев общества. Они уважительно называют себя «мужиками» и испытывают классовую ненависть ко всем, кто имеет более высокое социальное положение. Особенно зэков возмущает, если человек кичится этим и каждый раз намеренно подчеркивает свое прекрасное воспитание. Такого наглеца сокамерники быстро ставят на место.

Лексикон «мусоров»

Слова «спасибо» и «пожалуйста» используют в своем обычном общении надзиратели, тюремное начальство, следователи и другие служители Фемиды. Этих людей заключенные считают своими идейными врагами. Последний факт – уже достаточная причина для того, чтобы исключить их лексику из своего воровского жаргона.

Недостойная плата за блага

По факту в тюрьме обычно благодарят за «блага» наподобие табака или чая, которые считаются настоящими святынями. Словесная благодарность за такие ценные вещи должна выражаться соответствующим образом. Нужно сказать «благодарю», подарив таким образом благо в ответ дающему («благо дарю»).

Слово же «спасибо» имеет другое значение. Оно происходит от словосочетания «спаси бог». Такое пожелание – не самая достойная плата за столь ценные в тюрьме вещи, как чай и сигареты. Даже если сказать «на здоровье», заключенный может оскорбиться и ответить: «Тебе-то что до моего здоровья?» Так что умение правильно и уважительно (но не заискивающе!) поблагодарить своего соседа по камере — это очень важное, даже жизненно необходимое качество для любого заключенного.

источник

В российских тюрьмах существует свой особый «этикет» — неписанные правила, которые обязательно следует соблюдать. За нарушение любого из них можно серьезно осложнить себе пребывание за решеткой и даже перейти в низшую категорию зэков, известную под названием «петухи», или «опущенные».

Правильные слова благодарности

По тюремным понятиям, слово «спасибо» считается оскорбительным и нежелательным для использования. Правильно благодарить сокамерников словами «от души», «душевно», «благодарствую» или «благодарю».

Слово «спасибо» нельзя использовать ни в устной речи, ни в письмах родным или записках (малявах) другим арестантам. «Правильные пацаны» — то есть знающие тюремные обычаи заключенные — могут обидеться из-за одного этого словах. Причин, почему оно попало в разряд табу, несколько.

Наигранная вежливость

В тюрьме крайне негативно относятся к показной вежливости. Использование слов «спасибо» и «пожалуйста» кажется зэкам рисованием, желанием лишний раз подчеркнуть свою интеллигентность и поставить себя выше основной массы заключенных.

Людей, имеющих к этому склонность, за решеткой очень быстро ставят на место. Человека незнающего на первых порах могут разок предупредить. Это в лучшем случае. Если же новичок упорно будет забываться и использовать запретное «спасибо», его быстро и жестоко научать уму-разуму. Расправа может быть очень серьезной, вплоть до членовредительства.

Знак принадлежности к партийной номенклатуре или интеллигенции

Слово «спасибо» обычно выдает в человеке интеллигента. В советские времена им мог оказаться и партработник. Обе эти категории граждан являются на зоне скорее исключением, чем правилом. Их быстро «вычисляют» бывалые заключенные.

В то же время большинство «сидельцев» являются выходцами из низших слоев общества. Они уважительно называют себя «мужиками» и испытывают классовую ненависть ко всем, кто имеет более высокое социальное положение. Особенно зэков возмущает, если человек кичится этим и каждый раз намеренно подчеркивает свое прекрасное воспитание. Такого наглеца сокамерники быстро ставят на место.

Лексикон «мусоров»

Слова «спасибо» и «пожалуйста» используют в своем обычном общении надзиратели, тюремное начальство, следователи и другие служители Фемиды. Этих людей заключенные считают своими идейными врагами. Последний факт – уже достаточная причина для того, чтобы исключить их лексику из своего воровского жаргона.

Недостойная плата за блага

По факту в тюрьме обычно благодарят за «блага» наподобие табака или чая, которые считаются настоящими святынями. Словесная благодарность за такие ценные вещи должна выражаться соответствующим образом. Нужно сказать «благодарю», подарив таким образом благо в ответ дающему («благо дарю»).

Слово же «спасибо» имеет другое значение. Оно происходит от словосочетания «спаси бог». Такое пожелание – не самая достойная плата за столь ценные в тюрьме вещи, как чай и сигареты. Даже если сказать «на здоровье», заключенный может оскорбиться и ответить: «Тебе-то что до моего здоровья?» Так что умение правильно и уважительно (но не заискивающе!) поблагодарить своего соседа по камере — это очень важное, даже жизненно необходимое качество для любого заключенного.

источник

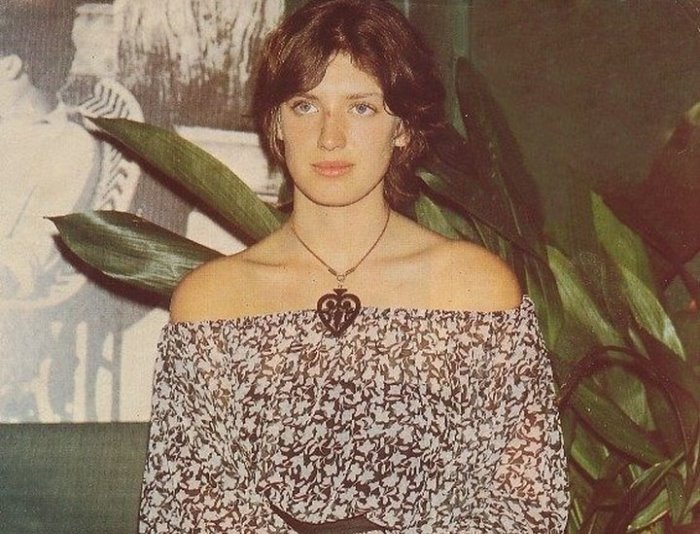

Светлана Тома в фильме *Табор уходит в небо*, 1976

24 мая исполняется 71 год актрисе театра и кино, заслуженной артистке России Светлане Тома. В ее фильмографии больше 50 работ, но большинству зрителей она известна по роли цыганки Рады в фильме «Табор уходит в небо». Эта роль стала вершиной ее творческой биографии и подарила ей всесоюзную популярность, но взамен отняла очень многое и стала для нее роковой.

Актриса театра и кино Светлана Тома | Фото: kino-teatr.ru

Настоящая фамилия актрисы – Фомичева. Она родилась в 1947 г. в Кишиневе, а звучный псевдоним достался ей от прабабушки-француженки, поэтому ударение в нем ставится на последний слог: «…ведь это фамилия французская. Она принадлежит моей прабабушке. В мамином роду много кровей перемешалось: и венгерская, и русская, и австрийская. А по паспорту я – Фомичева, это фамилия папы, он у меня русский».

Кадр из фильма *Живой труп*, 1968 | Фото: aif.ru

Молдавская актриса Светлана Тома, 1969 | Фото: aif.ru

В детстве Светлана не мечтала об актерской профессии и после школы поступила на юридический факультет Кишиневского университета, но ее судьбу решил случай, который стал поворотным моментом и в ее карьере, и в личной жизни. Однажды на остановке к девушке подошел ассистент режиссера Эмиля Лотяну и предложил ей сниматься в кино. Тогда она не отнеслась всерьез к этому предложению – восприняла это как попытку познакомиться. Но режиссер проявил настойчивость и убедил ее приехать на пробы в фильм «Красные поляны».

Светлана Тома и Эмиль Лотяну | Фото: 24smi.org

Светлана стала музой режиссера Эмиля Лотяну, а затем и его гражданской женой. Она была его Галатеей – именно благодаря ему происходило ее становление как актрисы. На тот момент ей было всего 17 лет, она была неопытной, неуверенной в себе и смотрела на режиссера снизу вверх: «Ему было всего-то 29 лет, но мне он казался таким взрослым. Он был для меня все: и муж, и отец, и брат, и сват – весь мир сосредоточился на нем». По его настоянию она взяла псевдоним – режиссер считал, что фамилия Фомичева недостаточно звучная для этой профессии. Актриса не верила в то, что сможет сыграть главную роль в фильме «Табор уходит в небо», но Лотяну видел в этом образе только ее.

Актриса театра и кино Светлана Тома | Фото: kino-teatr.ru

Попадание в образ было стопроцентным. Светлана была настолько убедительна в образе Рады, что даже цыгане принимали ее за свою. Однажды на премьере фильма в Виноградове, где проходили съемки, к ней подошел цыганский баро и сказал: «Ты настоящая цыганка, только скрываешь это, ай как нехорошо!» А в кинотеатре в Харькове цыгане оккупировали зал, а когда актриса вышла к ним после показа – не поверили, что это – та самая Рада. В жизни актриса была совсем не похожа не свою героиню: «Ну и я вышла к ним. С хвостиком, в очках – я близорукая. Ну что сказать – они были в шоке. Мне пришлось уйти со сцены – они кричали, они возмущались так, они вызвали директора, они грозили, что подадут на него в суд…».

Светлана Тома в фильме *Табор уходит в небо*, 1976 | Фото: kino-teatr.ru

Кадр из фильма *Табор уходит в небо*, 1976 | Фото: kino-teatr.ru

Зато сходством с Радой пользовались мошенники – после выхода фильма по стране гастролировало несколько ансамблей под названием «Табор уходит в небо», где солисткой значилась Светлана Тома, на самом деле не подозревающая об этом. Самозванки давали интервью журналисткам и выдавали себя за актрису в гостиницах, что доставляло ей немало неприятностей.

Кадр из фильма *Табор уходит в небо*, 1976 | Фото: aif.ru

Светлана Тома в фильме *Табор уходит в небо*, 1976 | Фото: 24smi.org

Эта роль стала звездным часом актрисы. Фильм стал лидером проката 1976 года, собрав у экранов 65 млн зрителей, и получил главный приз на Международном кинофестивале в Сан-Себастьяне, а Светлана Тома была признана лучшей актрисой года по результатам опроса журнала «Советский экран». «Табор…» закупили 112 стран мира, и это стало рекордом кинопроката.

Актриса в фильме *Семейные дела Гаюровых*, 1975 | Фото: goodhouse.ru

Но этот успех имел и обратную сторону: после выхода фильма актрисе предлагали однотипные роли, она еще несколько раз играла цыганок. Светлана признавалась: «В этой жизни все так многомерно и непросто, и всегда есть две стороны медали. Если положить на одну чашу весов Раду, а на другую – все остальное, что я сделала в кино, то первое перевесит. Но это и счастье и беда, если рассматривать этот успех с той точки зрения, что можно было и после «Табора» сделать что-то равноценное… Мне было очень трудно вырываться из этого круга. Зрителя я понять могу: ему это очень понравилось, и он ждал продолжения… Они хотели видеть меня в цыганской юбке и пестром платке. Я протестовала, стремясь доказать им, что я актриса и могу что-то еще кроме Рады. Но они свистели, кричали, требовали своего. Сколько сил уходило, чтобы завоевать зал!».

Кадр из фильма *Мой ласковый и нежный зверь*, 1978 | Фото: kino-teatr.ru

За творческой драмой последовала и личная трагедия: после этого фильма отношения актрисы и режиссера, которые и до этого были непростыми, сошли на нет. Вскоре он приступил к съемкам фильма «Мой ласковый и нежный зверь», где главная роль досталась 16-летней Галине Беляевой, которая вскоре стала его женой. А Светлана сыграла эпизодическую роль и была вынуждена смириться с тем, что и на съемочной площадке, и в сердце режиссера ее место заняла другая женщина. Но она нашла в себе силы понять и простить человека, которого не переставала любить.

Кадр из фильма *Благочестивая Марта*, 1980 | Фото: 24smi.org

Светлана Тома в фильме *За синими ночами*, 1983 | Фото: kino-teatr.ru

Заслуженная артистка России Светлана Тома | Фото: 24smi.org

В 1990-х гг. в эпоху кризиса в кинематографе Светлана Тома, как и многие актеры, осталась безработной. Она устроилась риэлтором, но эта профессия дохода не приносила, часто приходилось сидеть на хлебе и каше. Но она не жаловалась на судьбу и не боялась любой работы. В 2000-х гг. ей посчастливилось снова вернуться на съемочную площадку. Ее дочь Ирина Лачина тоже стала актрисой, и в нескольких проектах они сыграли вдвоем.

Актриса в 2017 г. | Фото: 24smi.org

Светлана Тома с дочерью, актрисой Ириной Лачиной | Фото: aif.ru

Заслуженная артистка России Светлана Тома