Архив за месяц: Май 2018

Этого человека называют первым музыкальным продюсером СССР и России. Это он на волне Перестройки представил зрителям первую культовую рок-группу «Кино», а затем опять же первым лишил государство монополии на издание пластинок и музыкальных альбомов.

Заметим, что его талант бизнесмена и организатора проявился гораздо раньше, только тогда подобная его деятельность подпадала под уголовные статьи. Так что в общей сложности будущий известный продюсер Юрий Айзеншпис отсидел за решёткой почти 17 лет.

Концертный директор

В 1961 году Юрий Айзеншпис, как и многие молодые люди, увлекался спортом и музыкой. Его родители, всю жизнь мыкавшиеся по московским баракам, наконец получили квартиру на Соколе. В этом столичном районе будущий продюсер и познакомился с участниками своей первой музыкальной группы. Молодые ребята так и назвали свою команду — «Сокол». Они окольными путями доставали пластинки с записями «импортных звёзд» — Элвиса Пресли, Билла Хейли, группы «Битлз», учили их композиции, а затем исполняли сами.

Поначалу «Сокол» выступал только в ближайшем кафе, изредка в районом Доме культуры и на танцплощадках. Но 20-летний Юрий Айзеншпис, решивший стать директором группы, уже тогда понимал, что заработать большие деньги можно только при условии, если легализуешься.

В 1966 году группа «Сокол» перешла под крыло Тульской областной филармонии и все её участники получили официальный статус, но уже в качестве ВИА «Серебряные струны». Теперь группа могла гастролировать по стране, записала свою единственную, хотя до сих пор всем известную, песню «Фильм, фильм» к мультфильму Фёдора Хитрука «Фильм, фильм, фильм». А затем успешный коллектив распался.

Юрий Айзеншпис поступил в Московский экономико-статистический институт, дела группы его уже интересовали мало, а через два года его и вовсе арестовали, как он думал, за незаконную коммерцию. Тогда на допросах молодой директор утверждал, что мечтал достать для ребят фирменную электрогитару. Именно поэтому за свои деньги он скупал в кассах ДК билеты на концерт по госцене, а затем продавал их на улице с наценкой. А то, что билеты распространялись как бы подпольно, прибавляло группе «шарма» и действовало как реклама. Вот только при обыске в квартире Айзеншписа были найдены 17 865 долларов и 10 000 рублей. Тогда Айзеншпис был осуждён за нарушение правил о валютных операциях и за контрабанду на 10 лет.

«Золотой» фарцовщик

Нарушение правил о валютных операциях было по другому случаю. Поступив в институт, Юрий Айзеншпис, ведомый своими коммерческими наклонностями, решил обратиться к другому своему юношескому увлечению — к спорту. Среди его друзей оставались ребята, которые теперь играли в футбол в команде «Динамо», выезжали заграницу на товарищеские матчи и получали чеки, которые в СССР можно было реализовать в единственном валютном магазине «Берёзка».

В те времена доллар на чёрном рынке, то есть с рук, стоил от 2 до 7,5 рублей. Юрий Айзеншпис сначала через «старых друзей», а потом и по собственным налаженным каналам скупал чеки, отоваривал их в «Берёзке», а затем приобретённый дефицитный товар сбывал в три дорого.

На вырученные рубли через администраторов и официантов гостиниц он покупал у иностранцев валюту, а затем снова чеки. Например, импортную шубу можно было приобрести в «Берёзке» за 50 долларов, а продать столичной кинозвезде за 500 рублей, закупить десяток радиоприемников «Панасоник» по 35 долларов, а в Одессе реализовать всю партию такому же барыге за 4000 рублей. Но этого было маловато.

В конце 1960-х годов Внешторгбанк начал продавать в Москве за валюту золото. На этой волне Юрий Айзеншпис и занялся золотой фарцовкой. Многие номенклатурные работники, особенно из Закавказских республик, имели большие и очень большие деньги, но им было не с руки светиться с валютой и вообще мелькать с таким количеством наличных в столице. А Айзеншпис покупал на доллары в отделении Внешторгбанка золотые слитки и продавал их кавказским партийным работникам (официально 1 килограмм золота стоил 1500 долларов).

Если он приобретал на стороне доллары по 5 рублей, то килограмм золота выходил у него по 7500 рублей. Ещё тысячу приходилось платить иностранному студенту, который имел право легально проводить операции с валютой, ведь у обычного гражданина СССР её и быть не должно было. А вот республиканскому партийному деятелю 1 килограмм золота Айзеншпис продавал уже за 20 000 рублей.

Навар был умопомрачительный, и многих фарцовщиков это действительно сводило с ума. Однажды один погоревший золотой делец из Армении, дабы облегчить свою учесть, сдал сотрудникам органов нескольких своих «коллег». Тогда, в застойном 1970 году, многие преступники, проходившие по «экономическим» статьям, «по первому разу» получили 5-8 лет колонии, но Юрию Айзеншпису присудили 10 лет строгого режима, да к тому же с конфискацией всего имущества, даже родительской квартиры.

С чистого листа

Через 7 лет бывший концертный директор вышел на свободу по УДО. От старых связей не осталось и следа, пришлось «коммерческую деятельность» начинать заново. Вместе с неким приятелем Юрий Айзеншпис решил «с рук» на Ленинских горах купить 4000 долларов. Вот только продавец принес фальшивки и за ним уже давно наблюдали сотрудники уголовного розыска. Так через 3 месяца свободы будущий известный продюсер снова оказался на скамье подсудимых. В итоге, к 8 годам лишения свободы по «валютной статье», ему добавили еще 3 года, которые ранее «скостили» за первый срок и отправили отбывать в Мордовию, в печально известную колонию Дубровлаг, имевшую неофициальное название «Мясорубка», потому что каждый день там по «неизвестным причинам» погибало по 3 — 5 человек.

Через семь лет он вышел на свободу по УДО. От старых связей не осталось и следа, пришлось организовывать «коммерческую деятельность» заново. Вместе с одним приятелем Юрий Айзеншпис купил на Ленинских горах с рук 4000 долларов. Вот только продавец давно находился под наблюдением сотрудников уголовного розыска и принёс фальшивки. Так через три месяца свободы будущий известный продюсер снова оказался на скамье подсудимых. В итоге к 8 годам лишения свободы по «валютной статье» ему добавили ещё 3 года, которые ранее скостили (когда он отбывал первый срок), и отправили в Мордовию в печально известную колонию Дубровлаг, имевшую неофициальное название «Мясорубка», потому что каждый день там по «неизвестным причинам» погибали 3-5 человек.

Под колпаком у КГБ

В 1985 году Юрий Айзеншпис снова вышел на свободу по УДО и вернулся в Москву. Теперь он действовал крайне осторожно. Через молодую москвичку, жену сотрудника арабской дипмиссии, Айзеншпис не только наладил безопасный канал покупки валюты, но и импортной одежды и электроники, поскольку араб занимался экспортом-импортом. Вот только за любым иностранцем в СССР всегда приглядывали сотрудники КГБ, и вскоре Юрий Айзеншпис оказался под колпаком.

Летом 1986 года, когда он разъезжал по столице на новых Жигулях, его остановили милиционеры. При досмотре машины оказалось, что в багажнике находятся несколько импортных аудиомагнитофонов и один супердефицитный видеомагнитофон с видеокассетами. Так с подачи сотрудников КГБ Юрий Айзеншпис угодил в следственный изолятор. Однако до суда дело не дошло, так как араб сумел вовремя покинуть СССР, а без главного фигуранта «громкое» спекулятивное дело вскоре развалилось. А затем и вовсе грянула Перестройка. Отсидев почти 1,5 года в СИЗО, Юрий Айзеншпис вышел на свободу и больше за решётку уже не возвращался.

источник

Советские ученые строили грандиозные планы. Их масштабные научные идеи, опережающие время, не реализованы до сих пор нигде в мире.

Колонизация Марса

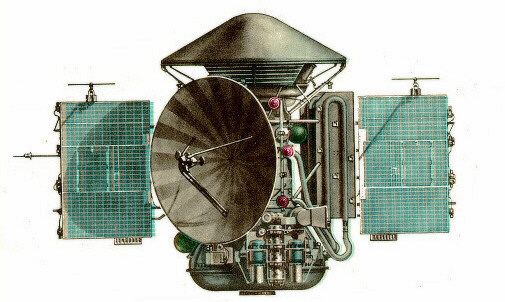

Покорение космоса в Советском Союзе было «идеей фикс». Особый интерес проявляли к Марсу. Ученые полагали, что к концу XX века мы точно построим там научные базы. На то были основания: советский аппарат «Марс-3» первый совершил посадку на красную планету.

Путешествия по галактике казались реальным: советские космонавты готовились к полётам, а студенты авиационных вузов писали дипломные работы по установке оранжерей на межпланетных космических кораблях.

Первые проекты полёта на Марс появились ещё в 1959 году. Тогда две группы молодых учёных начали проектировать межпланетные космические корабли. Одну из групп возглавлял Глеб Юрьевич Максимов. Его проект «Тяжёлого космического корабля» предусматривал выведения на орбиту трёхместного межпланетного судна и ракетного блока, обеспечивающего разгон корабля до Марса, облёт вокруг планеты и благополучное возвращение обратно. Предполагалось наличие кабины экипажа, системы защиты от солнечной радиации и оранжереи, обеспечивающей кислород и пропитание на борту.

Старт первого полёта на Марс планировался на 8 июня 1971 года, возвращение на Землю – 10 июля 1974. Позже эти разработки легли в планирование проекта «МАВР», предусматривающего полёт к Марсу с промежуточным облётом Венеры, которым занимались в ОКБ-1. Но после смерти главного конструктора Сергея Павловича Королёва проект был закрыт.

Вторую группу возглавлял будущий космонавт корабля «Восток-1» Константин Петрович Феоктистов. Проект этой группы подразумевал сборку многомодульного корабля на околоземной орбите, на котором должен был отправиться экипаж из четырёх человек. После выхода на орбиту Марса планировалось исследование атмосферы красной планеты и спуск троих членов экипажа на её поверхность, в это время трое оставшихся должны были ждать в корабле.

Несмотря на недостатки технического обеспечения, при должных поправках и появлении новых возможностей, программа межпланетного космического полёта могла быть выполнена. На макете межпланетного корабля года проводились длительные испытания систем жизнеобеспечения в условиях, имитирующих межпланетный полет. В 1966 году в ОКБ-1 был образован отряд гражданских космонавтов. Им предстояло собирать и испытывать межпланетный корабль на околоземной орбите. Были проведены летные испытания на орбите лунного посадочного корабля, ставшего прототипом марсианского. Всё доказывало возможность осуществления идеи. Однако в 1969 году президента АН СССР Мстислава Всеволодовича Келдыша, предлагавшего отказаться от высадки на Луну в пользу межпланетного полёта, не поддержали, решив, что полёт на спутник Земли всё-таки более приоритетен. Со временем работы в этом направлении сошли на нет.

Поворот рек

В 1971 году был запланирован поворот рек Печоры, Вычегды и Северной Двины. Проект «Тайга» предполагал создать новые русла уральских рек путём осуществления 250 ядерных взрывов, но было реализовано лишь три из них. Ущерб населению и экологии оказался слишком велик, дальнейшие работы были остановлены. Единственным напоминанием о не воплотившейся в жизнь идее стало радиоактивное озеро между Печорой и Колвой.

Другой амбициозный проект – изменение движения Сибирских рек. По плану, разработанному в Минводхозе, Иртыш, Обь и другие реки должны были снабдить водой Узбекистан, Казахстан и, возможно, Туркмению для сохранения хлопководства в Средней Азии и спасения высыхающего Аральского моря. Первым этапом проекта было создание судоходного канала из Оби, который проходил через Казахстан в Узбекистан. Второй этап реализации, получивший довольно страшное название – Анти-Иртыш, предполагал поворот Иртыша вспять, в Казахстан. Для этого планировалась возвести гидроузел, 10 насосных станций, канал и одно регулирующее водохранилище.

В 1985 Академией наук было принято постановление о научной несостоятельности метода, работы были прекращены.

Разговоры о нереализованном проекте поворота рек идут до сих пор. Так в 2009 году Юрий Лужков во время визита в Астану представил свою новую книгу «Вода и мир» и выразил надежду на возрождение проекта по перебросу рек в Центральную Азию. В 2010 году президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обратился к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с предложением снова рассмотреть перспективы перенаправления потоков на юг России и в Казахстан. Дмитрий Анатольевич подтвердил, что Россия готова к обсуждению возможных решений проблем засухи.

Полная автоматизация

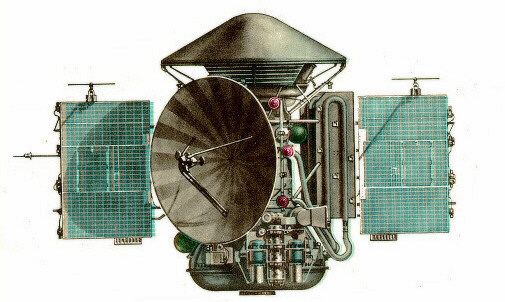

Фото В.П. Костычёва «Техническая Эстетика» 9, 1987 год.

Фото В.П. Костычёва «Техническая Эстетика» 9, 1987 год.

В 1970 году сотрудники журнала «Наука и техника» прогнозировали полную автоматизацию строительства зданий, дорог, плотин и появление целой сети наземного и воздушного транспорта, управляемой автопилотом, к 2000 году. Похожие прогнозы касались и быта: умные машины сами будут знать когда и что приготовить, постирать, включить и выключить.

Одним из прототипов современного умного дома стал проект радиоэлектронного оснащения «Сфинкс» (суперфункциональная интегрированная коммуникативная система).

В систему входили сферические и плоские акустические и колонки, тонкий жидкокристаллический или газоплазменный экран, ручной пульт со съёмным дисплеем, большой пульт с телефонной трубкой, головной телефон, процессор с тремя блоками памяти и небольшой экран. На самом деле количество предметов не было строго определено, человек сам должен был приобретать необходимое количество экранов, процессоров и пультов для оснащения своей квартиры.

Система позволяла работать с информационной базой, управлять всей домашней радиоэлектроникой, общаться с другими абонентами сети, проводить некое подобие современных онлайн конференций и выполняла развлекательные функции вроде проигрывания музыки и воспроизведения видео — и всё это не только при помощи пультов управления, но и по средствам голоса.

Помимо интересного и широкого функционала не мог не восхитить и внешний вид системы – настолько стильно она выглядела. (в подпись к иллюстрации)

О «Сфинксе» рассказал в 1987 году журнал «Техническая эстетика», его появление обещали к 2000 году, но больше информация о комплексе нигде не появлялась.

Транспорт

Сверхбыстрые автомобили и автомобили способные летать, частные экранопланы – и это далеко не полный перечень чудес будущего, которые обещал своим читателям журнал «Техника – молодёжи».

Одними из самых многообещающих проектов в Советском союзе были автомобиль на воздушной подушке ГАЗ-16 и супербыстрый ГАЗ-ТР.

ГАЗ-16 был способен зависать над поверхностью (а значит и преград для него не было), весил две тонны, имел два посадочных места и имел крейсерскую скорость в 70 км/ч.

ГАЗ-ТР, сконструированный в 1953 году гипотетически мог разогнаться до 800 км/ч и обладал турбореактивным двигателем ВК-1 мощностью в 1000 лошадиных сил (такой же двигатель использовался в истребителе МИГ-17). Правда, на деле все обстояло иначе: во-первых, для достижения рекордной скорости требовались специальные скоростные шины (а их как раз и не изобрели), во-вторых, на территории СССР не было достаточно длинной разгонной полосы для установления подобного рекорда. Поэтому испытания реактивного авто провели с ограничением скорости в 300 км/ч. Правда, эксперимент закончился неудачно, и проект был заморожен.

Зато советское телевидение в 1970 году обещало в ближайшие несколько лет массовое производство электромобилей, ничем не уступающих автомобилям на топливе и даже менее энергозатратных и более удобных на коротких расстояниях. Советские учёные уже понимали, как зарядить транспорт достаточной электроэнергией за несколько минут, а автозаправка будущего должна была обеспечить автомобили и бензином, и электричеством. Предлагалось и вовсе избавиться от постоянной «подзарядки», используя портативную электростанцию на борту гибрида или же использовать солнечную энергию. Однако из-за примитивности аккумуляторов и конструкции массовое производство советской «теслы» так и не было налажено.

Крионика

Ещё в Российской империи русский физик и биолог-экспериментатор Порфирий Иванович Бахметьев проводил опыты с летучими мышами. Так, одна из первых введённых в анабиоз летучих мышей очнулась и прожила дома у учёного ещё несколько недель.

В 1971 году в СССР приезжал Анатоль Долинов, президент Французского крионического общества. Целью его визита была встреча с ведущим советским реаниматологом Владимиром Неговским. Владимир Александрович положительно рассматривал крионику и согласился стать одним из соучредителей Европейской крионической корпорации. Учёные совместно разрабатывали проект, но в дальнейшем он так и не был реализован из-за бюрократических проблем.

В 1972 году в Харькове появился Институт проблем криобиологии и криомедицины Академии наук СССР (сегодня Национальной академии наук Украины), занимающийся исследованиями устойчивости живых существ к холоду и проблем криоконсервирования. По сей день Институт проблем криобиологии и криомедицины остаётся единственным подобным в мире.

Естественно на тему будущего развития и возможного применения данного метода сохранения жизни были свои фантазии – «Комсомольская правда» рассказала в своём знаменитом футурологическом выпуске от 1 января 1960 года об отлично сохранившемся мамонте, которого вот-вот разморозят и поселят в зоопарке на потеху публике.

Авиация

К авиации подход в советах был особенный. До, во время и после Великой Отечественной войны советские учёные разрабатывали уникальные аппараты, опережающее по технологиям весь мир.

Самым смелым проектом стала разработка космического истребителя «Спираль». В разгар космической гонки Союзу требовалась собственная авиационно-космическая система. Государственный заказ в 1965 году поступил опытно-конструкторскому бюро 115 имени М. А. Микояна. Возглавлять исследование было поручено главному конструктору Глебу Лозино-Лозинскому. Проект получил название «Спираль».

По задумке Лозино-Лозинского, «Спираль» должна была состоять из гиперзвукового самолета-разгонщика, двухступенчатого ракетного ускорителя и орбитального самолета. Самолет-разгонщик с орбитальным самолетом на спине взлетал и разгонялся до скорости 7,5 тысяч км/ч.

По достижению высоты в 30 километров орбитальный самолет отделялся и при помощи двухступенчатого ракетного ускорителя разгонялся до первой космической скорости. После этого орбитальный самолет выходил на околоземную орбиту и выполнял поставленную боевую задачу: бомбардировку ракетами класса «космос-космос» или «космос-земля». Однако во второй половине 70-х полностью готовый проект авиационно-космической системы «Спираль» в Министерстве обороны не утвердили, решив, что его вряд ли можно воплотить в жизнь. Проект был закрыт.

Торсионные поля

Торсионные поля – это гипотетическое физическое поле, порождаемое кручением пространства, то есть любой вращающийся предмет может стать его источником. С середины 80-х в СССР развернулась активная работа по изучению так называемых торсионных полей, возглавляемая членом Российской академии естественных наук Анатолием Евгеньевичем Акимовым и спонсируемая государством.Сам Анатолий Евгеньевич заявлял, что в ходе проведённых экспериментов советские учёные получили результаты, аналогичных которым не было во всём мире.

По словам Акимова, использование торсионных полей дарило человечеству уникальные возможности: создание торсионного двигателя, торсионных источников энергии, торсионных видов связи и материалов с новыми физическими свойствами.

Также Акимов утверждал, что торсионные поля способны помочь геологам увидеть землю насквозь, как на рентгене – это должно было сократить затраты государства при поиске полезных ископаемых. Анатолием Евгеньевичем была разработан генератор Акимова – источник торсионного излучения.

Однако в июле 1991 года на заседании Комитета по науке и технологиям при Верховном Совете СССР программа исследований была квалифицирована как лженаучная и прекратилась вскоре с распадом СССР. До сих пор бытует мнение, что закрытие работ было связанно с переделом научным сообществом государственных денег

источник

Судьбоносной ошибкой в жизни маршала Варенцова стало его знакомство с полковником ГРУ Пеньковским, который в 60-х годах был обвинен в шпионаже.

На процессе над Пеньковским Варенцов не сидел рядом с ним на скамье подсудимых. Тем не менее некоторые считали, что маршал должен был быть более бдительным и не путаться с кем попало, а потому оправдывали последовавшую за этой историей травлю Варенцова.

Друзья-приятели

На самом деле Сергей Варенцов прекрасно знал Олега Пеньковского. По крайней мере, Сергей Сергеевич был в этом абсолютно уверен. Они дружили много лет, еще с Великой Отечественной. После победы Варенцов и Пеньковский некоторое время не общались: просто так, без всякой особенной причины. А в 1950-х годах фронтовые приятели снова встретились. Пеньковский пожаловался товарищу на отсутствие хорошего местечка в плане службы. Варенцов проникся отчаянием Олега Владимировича и откликнулся на его просьбу.

Маршал устроил Пеньковского на инженерно-артиллерийские курсы, а затем помог ему занять одну из ведущих должностей в Военной Академии. Варенцову казалось, что он поступил абсолютно правильно: ведь он просто помог своему давнему другу. Они стали чаще видится, а Пеньковский даже приходил к маршалу в гости. Но вскоре этим теплым отношениям пришел конец. В октябре 1962 года Олега Пеньковского взяли под стражу по подозрению в шпионаже.

Свидетель или обвиняемый?

В ходе следствия оказалось, что полковник ГРУ Пеньковский был завербован западными спецслужбами и в течение нескольких месяцев передавал ее сотрудникам определенные фотоматериалы. Подсудимый вину свою признал полностью. В 1963 году его расстреляли. Его другу Варенцову пришлось несладко как во время, так и после судебного процесса и исполнения приговора.

Конечно, маршала допрашивали, впрочем, как и многих других свидетелей. Именно свидетелей, но никак не обвиняемых. Более того не было доказано, что Варенцов снабжал Пеньковского какими-либо сведениями. Тем не менее фамилия Варенцова уже что называется засветилась в грязном скандале. Скандале потому, что вокруг этой истории было много шумихи, дело даже подробно освещалось средствами массовой информации.

Дисциплинарные меры или месть?

Варенцов потерял бдительность и пригрел на своей груди настоящую змею. Так посчитали тогдашние власти. Поскольку обвиняемым по делу маршал не являлся, к нему применили дисциплинарные меры. В первую очередь его лишили звания Героя Советского Союза, во вторую – понизили до генерал-майора, а в третью – исключили из кандидатов в члены ЦК КПСС. После этого Варенцова попросили в отставку.

Большинство историков и свидетелей тех событий утверждают, что Сергей Сергеевич стал обыкновенной жертвой расправы или мести. И пусть его не удалось привлечь к суду, но жизнь его фактически была закончена. По одной из версий, инициатором вышеозначенных дисциплинарных мер стали Никита Хрущев и маршал Чуйков, с которым у Варенцова были определенные трения.

Теперь уже генерал-майор Сергей Варенцов несколько лет добивался реабилитации. Тем более, что звания Героя Советского Союза его вообще лишили незаконно, так как это делалось только по решению суда. А в случае с маршалам никакого суда не было.

Однако все оказалось тщетно. Видимо, история с Пеньковским и последовавшие следом за ней события в жизни Варенцова пошатнули здоровье последнего. Через 8 лет после вынужденной отставки Сергей Сергеевич скончался.

Ярослав Гашек — пожалуй, самый известный в России чешский писатель. Его грубоватую, но в то же время тонкую и по-хорошему абсурдную сатиру в нашей стране любили как в советское время, так продолжают любить и сегодня.

Мы расскажем, какой след в истории России оставил автор «Похождений бравого солдата Швейка», который ко всему прочему был красным комиссаром и принимал участие во многих событиях Гражданской войны.

От богемного шутника к верному коммунисту

Ярослав Гашек родился в Праге в 1883 году. Уже с самого детства он был непоседой и часто попадал в приключения. Он был талантливым учеником, но в школе ему было скучно, поэтому он ее бросил. Всю свою юность он провел в походах со сверстниками, во время которых обошел всю Моравию и Словакию. К 1903 году у него за спиной была брошенная работа в банке, участие в македонском и болгарском восстании против турок, и много-много путешествий.

Примерно в это же время он начинает много писать, сначала стихи, а потом юморески и фельетоны. Он достигает успехов в этом ремесле — вскоре над его шутками смеется вся Прага. В это время он погружается в богемную жизнь молодых журналистов, и юмор следует за ним везде. Он становится главным юмористическим писателем Чехии.

А потом начинается Первая мировая война, свой путь в которой Гашек достаточно точно описал в «Швейке». В 1917 году он попадает в плен к русским, переболевает тифом в госпитале в Киеве. а затем вступает в Чехословацкий легион. В 1918 он уходит из легиона, попадает в Москву и вступает в РКП(б),

Похождения бравого комиссара в Поволжье

Коммунистом Гашек стал еще до войны, но попав в Москву, он по настоящему загорается делом революции. Талантливого чеха (помимо мастерства фельетониста, Гашек свободно знал русский, немецкий, английский, французский, венгерский, сербский, и даже башкирский языки) , замечает партия.

В апреле 1918 его, как участника чешской группы партии, отправляют в Самару, которую недавно освободили от белых. Там он разворачивает агитацию среди остатков Чехословацкого легиона. Агитация проходит успешно — в Самаре создается небольшой отряд убежденных Гашеком коммунистических чехов и словаков.

Однако скоро к городу подходят верные белым соединения Легиона, и берут его. Они грозятся повесить всю красную администрацию, а Гашека «выше всех». Когда белочехи уже входят в город, в последний момент Гашек срывается из поезда в гостиницу, чтобы забрать забытые там важные документы. Догнать своих уже не успевает, и еле ускользает из взятого врагом города, переодевшись в штатское.

Несколько месяцев Гашек прятался у своих друзей под Самарой, выдавая себя за «туркестанского немца-колониста, идиота от рождения».

Бугульма, Иркутск, Липнице

В октябре 1918 года он наконец-то вновь воссоединяется с Красной Армией. Апогеем его карьеры становится назначение военкомендантом татарского городка Бугульма. Гашек написал об этом периоде своей жизни цикл рассказов. Они, как и почти все его сочинения, пронизаны сатирой. Однако эти рассказы по-своему страшны. Читая их, мы погружаемся в страшный быт России разгара Гражданской войны. Приведем отрывок из рассказа «комендант Бугульмы»:

В Бугульме безвластие. И городской голова с целой делегацией ждет уже два дня с хлебом-солью, чтобы кто-нибудь вступил в город. Я послал вперед одного из чувашей, лучше других говорившего по-русски, а утром все двинулись на Бугульму. На границе города нас ждала огромная толпа. Городской голова держал на подносе хлеб-соль. В своей речи он попросил нас сжалиться над городом, его жителями. Я был похож на Жижку перед Прагой.Я отрезал ломоть хлеба и посыпал солью. В длинной речи поблагодарил встречавших и подчеркнул, что пришел сюда навести спокойствие, мир и порядок. В заключение поцеловал городского голову, пожал руки представителям духовенства. Затем мне были показаны комнаты для городской комендатуры.

После этого я дал расклеить приказ № 1 такого содержания:

Граждане!

Благодарю вас всех за очень горячую встречу и оказанное гостеприимство хлебом-солью. Прошу не забывать, что я назначен комендантом города. Поэтому прошу вас, дорогие друзья, сдать все оружие в городскую комендатуру завтра до 12 часов дня. Никому не угрожаю, но прошу иметь в виду, что город находится на осадном положении.

Добавлю еще, что имею право наложить на город контрибуцию, но объявляю: никакой контрибуции платить не будете.

Подпись.

На другой день к 12 часам дня площадь заполнилась вооруженными людьми. Пришло свыше тысячи человек с винтовками, кто-то притащил даже пулемет. Наш маленький отряд исчез бы в море этих вооруженных людей. Но они шли сдавать оружие. Долго, до самого вечера, сдавали его, каждому я пожимал руку и говорил несколько приветливых слов.

Утром дал отпечатать и расклеить приказ № 2:

Граждане!

Благодарю всех жителей Бугульмы за точное выполнение приказа № 1.

В Бугульме Гашек работал до начала 1919 года. Потом советское командование и фортуна помотали его по разным городам Сибири. На него совершались покушения, он участвовал в боях, и безостановочно писал свои фельетоны и коммунистическую агитацию. Когда заканчивается война, он оседает в Иркутске, где покупает дом и становится депутатом Горсовета.

Но в 1920 он возвращается на родину — уже в свободную Чехословакию, и со своей новой женой, Александрой Львовой, дочерью первого председателя Временного правительства, поселяется в деревушку Липнице. Там он, окруженный славой и друзьями, внезапно умирает в 1923 году, в 39 лет. Причиной смерти великого писателя и находчивого красного комиссара стало пьянство — Гашек пил всю жизнь, и пил очень много.

источник

Однажды в университете профессор задал студенту вопрос.

Профессор: Бог хороший?

Студент: Да.

Профессор: А Дьявол хороший?

…

Студент: Нет.

Профессор: Верно. Скажи мне, сынок, существует ли на Земле зло?

Студент: Да.

Профессор: Зло повсюду, не так ли? И Бог создал все, верно?

Студент: Да.

Профессор: Так кто создал зло?

Студент: …

Профессор: На планете есть уродство, наглость, болезни, невежество?

Все это есть, верно?

Студент: Да, сэр.

Профессор: Так кто их создал?

Студент: …

Профессор: Наука утверждает, что у человека есть 5 чувств, чтобы

исследовать мир вокруг. Скажи мне, сынок, ты когда-нибудь видел Бога?

Студент: Нет, сэр.

Профессор: Скажи нам, ты слышал Бога?

Студент: Нет, сэр.

Профессор: Ты когда-нибудь ощущал Бога? Пробовал его на вкус? Нюхал его?

Студент: Боюсь, что нет, сэр.

Профессор: И ты до сих пор в него веришь?

Студент: Да.

Профессор: Исходя из полученных выводов, наука может утверждать, что

Бога нет. Ты можешь что-то противопоставить этому?

Студент: Нет, профессор. У меня есть только вера.

Профессор: Вот именно. Вера — это главная проблема науки.

Студент: Профессор, холод существует?

Профессор: Что за вопрос? Конечно, существует. Тебе никогда не было холодно?

(Студенты засмеялись над вопросом молодого человека)

Студент: На самом деле, сэр, холода не существует. В соответствии с

законами физики, то, что мы считаем холодом в действительности

является отсутствием тепла. Человек или предмет можно изучить на

предмет того, имеет ли он или передает энергию. Абсолютный ноль (-460

градусов по Фаренгейту) есть полное отсутствие тепла. Вся материя

становится инертной и неспособной реагировать при этой температуре.

Холода не существует. Мы создали это слово для описания того, что мы

чувствуем при отсутствии тепла.

(В аудитории повисла тишина)

Студент: Профессор, темнота существует?

Профессор: Конечно, существует. Что такое ночь, если не темнота:

Студент: Вы опять неправы, сэр. Темноты также не существует. Темнота в

действительности есть отсутствие света. Мы можем изучить свет, но не

темноту. Мы можем использовать призму Ньютона, чтобы разложить белый

свет на множество цветов и изучить различные длины волн каждого цвета.

Вы не можете измерить темноту. Простой луч света может ворваться в мир

темноты и осветить его. Как вы можете узнать насколько темным является

какое-либо пространство? Вы измеряете, какое количество света

представлено. Не так ли? Темнота это понятие, которое человек

использует, чтобы описать, что происходит при отсутствии света. А

теперь скажите, сэр, смерть существует?

Профессор: Конечно. Есть жизнь, и есть смерть — обратная ее сторона.

Студент: Вы снова неправы, профессор. Смерть — это не обратная сторона

жизни, это ее отсутствие. В вашей научной теории появилась серьезная

трещина.

Профессор: К чему вы ведете, молодой человек?

Студент: Профессор, вы учите студентов тому, что все мы произошли от

обезьян. Вы наблюдали эволюцию собственными глазами?

Профессор покачал головой с улыбкой, понимая, к чему идет разговор.

Студент: Никто не видел этого процесса, а значит вы в большей степени

священник, а не ученый.

(Аудитория взорвалась от смеха)

Студент: А теперь скажите, есть кто-нибудь в этом классе, кто видел

мозг профессора? Слышал его, нюхал его, прикасался к нему?

(Студенты продолжали смеяться)

Студент: Видимо, никто. Тогда, опираясь на научные факты, можно

сделать вывод, что у профессора нет мозга. При всем уважении к вам,

профессор, как мы можем доверять сказанному вами на лекциях?

(В аудитории повисла тишина)

Профессор: Думаю, вам просто стоит мне поверить.

Студент: Вот именно! Между Богом и человеком есть одна связь — это ВЕРА!

Профессор сел.

Этого студента звали Альберт Энштейн.

Берта Бородкина, известная в определенных кругах как «Железная Белла»,

была одной из 3-х женщин, казненных в позднем СССР. Первые две были отпетыми преступницами. Они были осуждены за многочисленные убийства, совершенные с особым цинизмом. Фигура «Железной Беллы» на фоне этих кровожадных дам выглядит на удивление скромно.

При этом заслуженный работник торговли Бородкина была однозначно и без права обжалования приговорена к смертной казни. Есть масса версий, почему карательные органы Страны Советов поступили с ней так жестоко.

Спекулянтка или оборотистая бизнес-леди?

Статья, по которой осудили Берту Наумовну, — спекуляции в особо крупных размерах. При обыске у нее на квартире были обнаружены целые залежи дефицитных товаров, о которых простые советские граждане могли только мечтать: шикарная хрустальная посуда, ювелирные украшения, меха.

Деньги у Берты Наумовны были в буквальном смысле слова закатаны в банки в подвале и припрятаны в горах кирпича во дворе дома. Хранить такие суммы на сберкнижке в советское время было равносильно самоубийству. Общая стоимость всего изъятого при обыске квартиры Бородкиной – около 500 тысяч рублей.

А начинала женщина свой стремительный взлет в торговле с работы официантки. Затем была повышена до буфетчицы. За пару лет оборотистой даме удалось стать директором сети ресторанов в курортном Геленджике и перейти в ранг особо уважаемых людей города. Как очень полезного человека, ее приглашали в дома самых высокопоставленных лиц в государстве (того же секретаря райкома партии Сергея Медунова)

Бородкина была полезна многим

Как и многие работники торговли ее ранга, Берта Наумовна давала и брала огромные взятки. В условиях острейшего дефицита в стране она умела принять высоких гостей здравницы с царским размахом. За это Бородкину особенно ценили высшие партийные чиновники. Систематически красть были обучены все работники ее ресторанов и столовых. Сметану и молоко щедро разбавляли водой. В супы и второе не докладывали мясо и другие продукты.

Этим грешили в советское время все заведения общепита, но Бородкина ввиду управления огромной сетью столовых и ресторанов умудрялась наворовать колоссальные суммы. Они шли и на собственное обогащение, и на взятки тем, кто закрывал глаза на ее махинации. О них знали (или догадывались) все. Услугами ушлой коммерсантки охотно пользовались многие чиновники.

Андроповские чистки

Дополнительный заработок Бородкиной приносила подпольная демонстрация порнофильмов в подвалах некоторых геленджикских кафе. Именно в такое заведение впервые нагрянули правоохранительные органы, вслед за чем потянулась длинная ниточка «достижений» Берты Бородкиной. Были обнаружены факты спекуляций, недовесов в кафе и ресторанах, а также взяточничества многим чиновникам (в том числе и I секретарю горкома партии Николаю Погодину).

Было установлено, что сумма полученного в качестве взяток и награбленного Бородкиной составляла более 1 млн рублей. За такое расстреливали, но мужчин. К женщинам правосудие проявляло снисхождение. «Железной Белле» могло в худшем случае «светить» пожизненное заключение в лагере. Но ее расстреляли. Приговор и для самой Беллы, и для ее знакомых стал настоящим потрясением.

По одной из версий, Берта Наумовна стала жертвой свирепствовавших в тот период андроповских чисток. Размах ее «бизнеса» оказался настолько огромным, что власть не могла закрыть на это глаза. К тому же в деле были замешаны крупные партийные деятели (всего около 20-ти человек), что уже было настоящим скандалом. Расстрел Бородкиной стал показательной казнью, уроком для тех, кто «слишком хорошо устроился» в Стране пролетариев. Андропов рвался к власти, и никакая «Железная Белла» не могла рассчитывать на снисхождение.

Многие знания – много печали

Берта Наумовна была уверена, что ей помогут, «замолвят словечко» кому нужно и вытянут из петли. Не зря же она завела такой огромный круг знакомств с самыми высокопоставленными товарищами страны. Но это, напротив, сыграло против Бородкиной. Тот, кто мог ей помочь, предпочитал «не светиться», чтобы и самому не попасть под ножи безжалостной андроповской машины.

Знакомство с подсудимой могло привести к плачевным последствиям. По делу «Железной Беллы» проходило 20 томов дознаний и свидетельских показаний. Оно потянуло за собой еще 3 десятка других расследований, по которым было осуждено более 70-ти должностных лиц. Сергей Медунов, который активно «крышевал» Бородкину много лет, бесследно исчез. Есть предположения, что он сбежал за границу. Громкое дело Берты Бородкиной стало еще одной ступенькой, которая помогла Юрию Андропову взобраться на самый пик политической карьеры.

источник

1960-е годы – время так называемой «хрущёвской оттепели» — одно из самых ярких десятилетий в истории СССР. Это время ярких личностей, крупных проектов и общественных реформ. В 1967 году американский фотограф Bill Eppridge снял для журнала «LIFE» серию фотографий «Советская молодежь», которая в этом же году появилась на страницах журнала. В нашем обзоре вы можете увидеть эти фотографии, запечатлевшие жизнь, лица и сам дух того времени.

На пляже.

Высоцкий, Золотухин…

Танцы на свежем воздухе.

Веселые конкурсы.

Награждение победителей.

День Нептуна.

Шефская помощь.

Дискотека.

Тяжело в учении.

Обед на практике.

И вновь работа.

Свадьба.

Всегда вместе.

Нет. Не всегда.

На параде.

Смена нагрузки — лучший отдых.

Милая болтовня по советски.

Брось коньки, пора на лыжи.

Просто и вкусно.

Потанцуем, попоём.

Счастье есть.

Комсомольский задор.

Самодеятельность.

С серьёзными намерениями.

Бар Подберезовик.

Бой, в котором участвовал лейтенант-танкист, был в высшей степени неравным. Представьте себе: 75 немецких танков против… одного советского! Преимущество более чем огромное. Если к тому же учесть, что в ходе боя нашу вышедшую из строя, подбитую боевую машину с расстояния 75 метров расстреливала вражеская самоходная артиллерийская установка, то становится совершенно ясно, что шансов выжить у экипажа храбрецов, которые приняли трудный бой, даже теоретически не было. И всё-таки несколько членов экипажа, в том числе и его отчаянно смелый командир не только победили врага, но и выжили.

Вспоминаются слова из «Буревестника» Максима Горького:

— Безумству храбрых поем мы песню!

Они могут быть отнесены в том числе и к нему — двадцатидвухлетнему танкисту, командиру взвода лейтенанту Семену Васильевичу Коновалову, который совершил действительно беспримерный подвиг и выжил в смертельном бою. Звезда Героя Советского Союза со временем украсила его грудь.

Вот, уважаемый читатель, фамилии тех, кто встретил тот рассвет накануне неравного поединка. Экипаж тяжелого танка «КВ» составляли: командир взвода, он же командир танка лейтенант Коновалов, механик-водитель Козыренцев, наводчик орудия Дементьев, заряжающий Герасимлюк, младший механик-водитель Акинин и стрелок-радист Червинский.

Бригада в соответствии с принятым решением ее командира начала выдвижение строго по графику из района сосредоточения. Высланная бригадная разведка донесла, что противник движется южнее в направлении Хохлачи, Карпо-Русский. Танковые батальоны по приказу комбрига повернули на юг. Мотострелковый пулеметный батальон, батарея противотанковых орудий и зенитная батарея бригады получили задачу прикрыть переправу в районе Верхняя Тарасовка. То есть бригада фактически стада выполнять боевые задачи на двух изолированных направлениях.

Во время совершения марша основной бригадной колонны в районе села Митягинское танк лейтенанта Коновалова вышел из строя — прекратилась подача горючего. Ждать пока неисправность будет устранена командир бригады полковник Пушкин не мог. Он оставил в помощь экипажу техника-лейтенанта Серебрякова, а сам повел колонну дальше.

Уезжая, комбриг предупредил Семена, что на этом рубеже возможно появление фашистских танков. Тогда экипажу необходимо было задержать врага как можно дольше. С. Коновалов ответил, что сделает всё, что в его силах. Забегая вперед замечу, что своё слово танкист сдержал.

Через некоторое время неисправность удалось устранить. Буквально через несколько минут после того, как танкисты перевели дух от напряжения — что было бы с неисправной боевой машиной, если в тот момент показались фашистские танки, думаю, ясно каждому — на пригорке показались две немецкие бронемашины. Выучка танкистов оказалась выше, чем у противника. Пока немцы думали, что им делать, один за другим раздались два выстрела. Одна из бронемашин была подбита, другая поспешно ретировалась.

Семен приказал стрелку-радисту связаться с бригадой и доложить о неприятеле, но на позывные никто не откликнулся. Бригада ушла далеко. Тяжесть принятия решения на дальнейшие действия целиком легла на плечи лейтенанта С. Коновалова. Но, честно говоря, что уж там решать… Приказ комбрига был прост и ясен: «Держаться изо всех сил!».

Семен еще раз оценил местность. Наиболее удобной оказалась позиция в лощине, склоны которой укрывали боевую машину. В этом случае фашистские танки, выезжая на пригорок, становились удобной мишенью для наших бойцов. И вот показалась танковая колонна немцев. Далее я хотел бы «предоставить слово» наградному листу на героя, который был оформлен через несколько месяцев после боя (по всей видимости, из-за сложной обстановки на фронте ранее подготовить необходимые документы не представлялось возможным. — Прим, автора).

«13 июля 1942 года., в р-не Н-Митягинское 2-е, танк «КВ» лейтенанта КОНОВАЛОВА стоял из-за неисправности после боя (речь идет о бое, который состоялся накануне, тогда несколько попаданий вражеских снарядов привели к перебоям с топливом, но сразу это удалось устранить, однако позднее, 13 июля неисправность вновь дала о себе знать. — Прим. автора). Экипаж своими силами восстанавливал танк. В это время показалось две немецкие бронемашины. Тов. Коновалов немедленно открыл огонь и 1 машина была подожжена, вторая поспешно скрылась. Вслед за бронемашинами показалась движущаяся колонна танков, сначала 35 машин, а затем ещё 40. Противник продвигался к деревне. Лейтенант КОНОВАЛОВ, используя выгодную позицию своего замаскированного танка, решил принять бой. Подпустив первую колонну танков на расстояние 500 — 600 метров, экипаж «КВ» открыл огонь. Прямой наводкой было уничтожено 4 танка. Колонна противника не приняла бой, вернулась обратно. (Думаю, что немцы даже представить не могли, что против всей их бронированной армады сражается всего один советский танк. — Прим, автора). Но через некоторое время развернутым строем деревню атаковали 55 танков противника. Лейтенант КОНОВАЛОВ решил продолжать борьбу с бронированными машинами немецко-фашистских захватчиков, несмотря на такое подавляющее превосходство. Героический экипаж поджег ещё 6 танков противника и заставил его вторично откатиться. Враг предпринимает третью атаку. Герои танкисты, руководимые своим комсомольцем — командиром тов. КОНОВАЛОВЫМ, ведут огонь по танкам и машинам противника до последнего снаряда. Они уничтожают ещё 6 вражеских танков, 1 бронемашину и 8 автомашин с вражескими солдатами и офицерами. Советская крепость умолкает. Фашисты открывают огонь из 105-мм орудия, которое подтягивают к танку на расстояние 75 метров. Экипаж танка с героем-командиром лейтенантом КОНОВАЛОВЫМ вместе с танком погиб в этом неравном бою, защищая нашу Родину от немецких захватчиков.

Лейтенант КОНОВАЛОВ проявил мужество, непоколебимую стойкость, беззаветную отвагу. За героизм, проявленный при защите Родины, тов. КОНОВАЛОВ достоин посмертного присвоения звания «ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Наградной лист на Коновалова. Фраза комбата Василькова «достоин посмертного присвоения… с вручением» оказалась отчасти пророческой.

Вот так описан этот бой в наградном листе. Внизу стоит дата — 17 ноября. Наградной лист подписан командиром 15-й танковой бригады майором Савченко. Как видим, товарищи не забыли о подвиге однополчанина. Командир бригады был другой, фронт уже назывался Закавказским, но героизм не имеет временных границ, поэтому командование решило воздать герою должное.

Всё в этом наградном листе правда, кроме одного — сам герой, лейтенант Семен Коновалов оказался… жив! В такое невозможно было поверить, но это так. Спустя некоторое время, уже после того, как документы ушли в Москву, в бригаду пришло от него письмо. Только тогда боевые товарищи узнали о том, как закончился тот день, 13 июля 1942 года…

Когда в ствол танковой пушки был загнан последний снаряд, Семен предупредил экипаж, что после выстрела все покидают танк. К этому времени боевая машина полностью «обездвижилась»: многочисленные попадания сделали-таки своё дело.

Грянул последний выстрел, и танкисты стали «эвакуироваться» через нижний люк. В это время самоходное орудие немцев с расстояния около 75 метров в упор расстреливало израненную боевую машину.

Выбраться наружу удалось только троим: самому командиру, технику-лейтенанту Серебрякову и наводчику орудия Дементьеву. Остальные члены экипажа погибли. Пользуясь наступившей темнотой, а также тем, что вокруг стоял густой дым, валивший от горящих немецких танков, советские воины скрылись в густой траве.

Они не знали, что на следующий день бригадные разведчики проберутся на поле боя, увидят сгоревший «КВ», останки танкистов в нем, переговорят с местными жителями и уйдут в полной уверенности, что весь экипаж геройски погиб. Об этом будет доложено командиру бригады. Все узнают о том, что Семен Коновалов и его ребята пали смертью храбрых на поле брани, сдержав данное накануне боя слово — умереть, но не пропустить врага. Сами же оставшиеся в живых герои больше недели пробирались по фашистским тылам к линии фронта. Питались, в основном, сырым зерном и травой. Непосредственно к своим они прорвались, захватив вражеский танк. Это случилось далеко от того участка фронта, на котором воевала их родная бригада. Поэтому и пришлось воевать в другой части…

Матери же С. Коновалова, в татарское село Ямбулатово, отправилась «похоронка», в которой сообщалось, что её сын погиб смертью храбрых. Не ошибусь, если замечу: после радостного известия о «воскресшем» Семене, родные достойно отметили это событие.

С. Коновалов воевал до последнего дня Сталинградской битвы. Не раз был ранен, награжден ещё одним орденом Красного Знамени.

В его военной биографии был даже период, когда он преподавал на военной кафедре во Львовском политехническом институте.

До 1956 года фронтовик служил в армии. Затем уволился и почти двадцать пять лет проработал старшим инженером на одном из заводов в Казани.

Находясь на пенсии, С. В. Коновалов активно занимался общественной работой. Он выступал в учебных заведениях района и города, часто беседовал с молодежью по военно-патриотической проблематике, был нештатным лектором общества «Знание»…

Ветеран ушел из жизни в возрасте шестидесяти девяти лет, 4 апреля 1989 года. Похоронен герой-танкист С. В. Коновалов на кладбище поселка Дербышки.

Военные комиссары Республики Татарстан генерал-майор Р. Мустаев и Советского района Казани полковник Л. Сичко, кроме других данных о герое (большое им спасибо!), сообщают, что память танкиста Героя Советского Союза увековечена следующим образом: в населенном пункте Митягино, где сражался танкист, в честь его подвига установлен на постаменте танк; в музее трудовой и боевой славы казанского завода ЭВМ имеется стенд, посвященный его подвигу; на могиле установлен памятник.

Не могу не сказать вот о чем. В ряде источников говорится о том, что С. В. Коновалов был награжден рядом орденов иностранных государств. Однако никаких подтверждений этому я, к сожалению, не нашел. Впрочем, уверен, не так уж важно, чем был ещё награжден отважный человек, главное, что он прошел через тяжелейшие испытания, проявив при этом несгибаемую стойкость и настоящее мужество.

Северо-западные регионы России граничат с прибалтийскими государствами, каждое из которых имеет собственную уникальную историю, культуру, традиции.

Многовековое соседство с литовцами, латышами и эстонцами привело к появлению в нашей стране фамилий, имеющих соответственное происхождение. Как правило, их носители являются выходцами из псковских и новгородских земель. Так какие же русские фамилии имеют прибалтийские корни?

Литовские

Поскольку в XIV-XV веках, в период своего расцвета, Великое княжество Литовское фактически владело половиной русских земель, тесные административные и культурные связи обусловили распространение в нашей стране имен, слов и выражений, характерных для соседнего государства. Именно литовские по своему происхождению фамилии составляют большую часть подобных прибалтийских заимствований. Особенно сильное влияние соседей ощутили жители Пскова и Новгорода.

Например, на северо-западе России встречается фамилия Паскалов, образованная от прозвища Паскал. Слово paskala переводится с литовского языка как «плетка». То есть так могли назвать человека, острого на язык, чьи критические замечания довольно болезненны. А его потомки уже потом получили фамилию, образованную от этого прозвища.

Практически не вызывает сомнений, что предки Литвиновых, Литвиных, Литвинцевых, Литовкиных и Литвяковых имеют соответствующие корни.

Известный лингвист Зигмас Зинкявичус, автор многочисленных научных работ на данную тему, написал о том, что в XVI-XVII веках представители литовской знати часто меняли свои фамилии, добавляя к ним окончание -ский. Называться в подражание шляхте (привилегированному польскому сословию) считалось престижным. Так, старинный род Огинских когда-то владел имением Уогинтай, расположенным на территории Кайшядорского района. Отсюда и пошла фамилия.

После присоединения Литвы к Российской империи начался процесс насильственной русификации этой прибалтийской страны. В XIX веке была запрещена печать на латинице, а литовский язык перевели на кириллицу. Менялись и фамилии. Например, Йонас Басанавичюс в официальных документах значился уже как Иван Басанович. А после переселения в Россию из фамилии его потомков вполне мог пропасть суффикс -ич — вот вам и Басановы.

Многие литовцы после переезда в Санкт-Петербург, Москву или другие города нашей страны не желали отличаться от основной массы населения, поэтому часто переделывали свои фамилии. Так, Казлаускас становился Козловым, Петраускас – Петровым, Янкаускас – Янковским, Василяускас – Васильевым, Жукаускас – Жуковым, Павлаускас – Павловым, Коваляускас – Ковалевым, Симонайтас – Симоновым, Витаутас – Витовским, Щеголевас – Щеголевым, Вилкас – Волковым или Вилкиным и т.п.

Как правило, образованные от сходных имен и прозвищ фамилии русифицировались просто. Достаточно было заменить характерный суффикс -ас на традиционное русское окончание -ов. Если же литовская фамилия заканчивалась на -ис, то при «переводе» к ней добавляли -ин. Например, литовское слово «лаукас» означает своеобразную «звездочку», которая бывает на лбу у различного домашнего скота: коров, волов, лошадей. От этого слова образовалась фамилия Ловкис (дифтонг «ау» трансформировался в один звук «о»), а на русской земле потомки ее носителя превратились в Ловкиных.

Представители литовской знати, спасаясь от междоусобиц или в поисках выгоды, часто перебирались в Россию, поступали на службу к московским царям. Они стали основателями таких старинных дворянских родов, как Пронские, Бельские, Глинские, Хованские, Мстиславские, Хотетовские.

Латышские

Ригу армия Петра I захватила в ходе Северной войны (1700-1721 гг.) со Шведским королевством. В течение XVIII века в результате ряда военных действий вся территория Латвии перешла под контроль Российской империи. Затем жители этой прибалтийской страны, как и литовцы, пережили период насильственной русификации.

Часто они сами переиначивали свои фамилии после переселения в нашу страну. Например, Петерсонс становился Петровым, Екобсонс – Яковлевым, Янсонс – Яновым, Берзинс – Березиным, Лапинс – Лапиным, Вацетис – Вацетиным, Мангулис – Мангулиным, Мартусевич – Мартыновым, Озолиньш – Озолиным, Стивринс – Стивриным, Целитанс – Целитановым, Дударс – Дударевым, Барканс – Баркановым и т.п.

Как видно из приведенных примеров, фамилии с окончаниями на -ин формировались путем сокращения одной или двух последних букв. Например, Зариньш в результате русификации стал Зариным. Порой русские переписчики коверкали непонятные им фамилии. В результате такой недобросовестности уездных дьячков сосланный в Сибирь Лиепинс запросто мог стать Липиным, а Калныньш – Калининым.

Подобно литовским дворянам, представители латышской знати тоже переиначивали свои фамилии на польский лад. Бывало, они переезжали в нашу страну по тем или иным причинам — так в России появились династии Островских, Борщевских, Шумских, Потоцких.

Иногда фамилия Латышев необязательно означает прибалтийское происхождение родоначальника династии, ведь в некоторых русских диалектах латышем называли человека, разговаривающего картаво, неразборчиво. Но гораздо вероятнее, что предки Латышевых или Латышовых все же были выходцами из Латвии.

Эстонские

В XIX веке процесс русификации затронул практически все национальные окраины нашей страны, в том числе и Эстонию. Так царские власти планировали противостоять попыткам местных жителей организовать национально-освободительное движение. Все образование и делопроизводство в Прибалтике было переведено на русский язык, а многих чиновников-эстонцев просто уволили. Их места заняли сотрудники, присланные из других регионов империи, они даже не понимали речь местных жителей.

Стоит ли удивляться, что многие эстонские фамилии были переделаны на русский манер? Юуудас стал Юдашевым, а Сипельгас – Сипягиным, Адамсон – Адамовым, Карельсон (сын Карла) – Кареловым или Карелиным, Мяги – Мягиным, Кукк – Кукиным и т.п. Как и в случае с литовскими и латышскими фамилиями, чаще всего русификация затрагивала лишь окончания, меняя их на традиционные для нашей страны -ов и -ин. От мужского эстонского имени Яан, например, образована русская фамилия Яанов.

Вообще, эмиграция эстонцев в нашу страну происходила несколькими волнами. В соседние Новгород и Псков люди перебирались издревле. В XIX веке руководство Российской империи побуждало эстонцев массово заселять Сибирь. Компактные поселения выходцев из этой прибалтийской страны появились также в Поволжье и Крыму. Многие молодые люди, стремясь получить высшее образование, приезжали учиться в Санкт-Петербургский университет, некоторые из них оставались на всю жизнь в северной столице.

Фамилии большинства приезжих эстонцев подверглись русификации, иногда у них менялись не только окончания. Например, Салуметс по воле русского переписчика мог стать Саломатиным, а Ламмас – Ляминым или Ламисовым.

источник

Нередко в популярных голливудских фильмах можно увидеть актеров имеющих русское происхождение. Как правило, это люди, когда-то эмигрировавшие из СССР. В то же время, было бы интересно понять, почему на ту или иную роль продюсеры пригласили русского эмигранта, а не взяли американского актера.

«Красная жара»: «халтура» для Крамарова

Классическим примером относительно удачной карьеры в Голливуде артиста из Советского Союза можно назвать судьбу Савелия Крамарова в 1981 году эмигрировавшего из СССР. Примечательно, что перед отъездом один из самых востребованных советских комедийных артистов, заранее предполагая трудности в трудоустройстве в эмиграции, написал письмо Рональду Рейгану. Сметливый актер обратился к Президенту США, как артист к артисту с просьбой помочь ему с отъездом из СССР и устройством на Западе. Сложно сказать помог Рейган русскому артисту или нет, но осенью 1981 года Крамаров действительно покинул СССР, переехав в США. Вот только актерская карьера за рубежом у него сложилась довольно странно, и совсем не так как предполагал Савелий Крамаров, уезжая из Советского Союза. Нельзя сказать, что актер сидел без работы. Тем не менее, играть ему предлагали в основном небольшие роли в фильмах, которые не претендовали на большой зрительский успех. При этом критерий, по которому Крамарова выбирали для роли, был один: актер приехал из Советской России, а потому мог правдоподобно сыграть русских шпионов, агентов КГБ или просто плохих русских. В нашей стране известно несколько фильмов, в которых снялся некогда один из самых популярных советских артистов: «Москва на Гудзоне», «Возвращение Моргана Стюарта», «Вооружен и опасен», «Космическая одиссея 2010 года» и «Красная жара». Из всех кинолент успехом у зрителя мог похвастаться лишь боевик «Красная жара», и то лишь потому, что в нем сыграл Арнольд Шварценеггер и Джеймс Белуши. Крамарову в фильме досталась роль представителя советского посольства, связного капитана милиции, которого играл Шварценеггер. При этом за весь фильм актер сказал всего несколько фраз, но при этом, как говорят, получил неплохой гонорар.

Чтобы проявить талант надо удачно выйти замуж

Судя по судьбе Савелия Крамарова можно было бы предположить, что единственным критерием, по которому западные режиссеры выбирают для роли артистов из СССР, является тот факт, что они русские и могут играть соотечественников в ролях второго плана или эпизодах. Действительно, у большинства артистов-эмигрантов судьба складывается именно так. Тем не менее, в этом правиле существуют счастливые исключения, когда основополагающим фактором для выбора артиста для роли является исключительно его талант. Правда, для этого, необходимо, чтобы у актера был бы хороший продюсер или влиятельный покровитель. В качестве примера можно привести актерскую судьбу Натальи Андрейченко, сыгравшей после эмиграции немало выдающихся, в том числе главных ролей в западном кино. Среди них можно отметить фильмы: «Петр Великий», «Тихий Дон», «Свечи в темноте», «Доктор Куинн: женщина врач», «Маленькая Одесса». Правда, своей возможностью сниматься в главных ролях на Западе, Наталья Андрейченко во многом обязана своему мужу Максимилиану Шеллу, известному западному актеру и режиссеру, обладателю престижной кино-премии — «Оскар».

Илья Баскин: роли второго плана

Впрочем, порой встречаются ситуации, когда советские артисты, оказавшись в Голливуде, делают на редкость успешную карьеру. Илья Баскин, уехавший из СССР в 1976 году, сегодня, является одним из востребованных артистов для ролей второго плана в популярных голливудских блокбастерах. В Советском Союзе актер был известен в основном, лишь по одной единственной роли, сыгранной в многосерийной комедии «Большая перемена». После эмиграции в США Илье Баскину, как и Савелию Крамарову предлагали играть «плохих русских», но со временем продюсеры и режиссеры, благодаря характерной внешности артиста, начали предлагать ему роли второго плана в наиболее кассовых фильмах. Правда, играл артист по прежнему в основном отрицательных персонажей, но это уже были большие самостоятельные роли в картинах, которые впоследствии становились хитами по всему миру. Сегодня лицо артиста хорошо известно благодаря ролям в фильмах «Трансформеры», «Человек-Паук», Ангелы и Демоны, Самолет Президента, Остин Пауэрс: человек легенда» и многих других. Тем не менее, можно отметить одну характерную деталь, после переезда в Голливуд артист из Советского Союза или России будет играть в кино своих бывших соотечественников. Впоследствии при наличии характерной внешности, уникального таланта или влиятельного продюсера он сможет попасть в высоко бюджетные картины с западными звездами в главных ролях.

источник