Архив за месяц: Апрель 2018

XX век был богат на события глобального характера, от мировых войн и революций до покорения космоса. Это было столетие смелых решений, а также безумных идей, проектов и экспериментов.

Луч смерти

«Луч смерти», пожалуй, самое амбициозное изобретение Николы Теслы. Излучатель пучка заряженных частиц Тесла изобрел после изучения генератора Ван де Граафа. Для осуществления своих наработок Тесле нужны были деньги, но продавать изобретение в руки одного государства он не хотел, разумно полагая, что это может навсегда изменить баланс сил на Земле.

Изобретатель рассылал по всему миру предложения сконструировать «супер-оружие”, предполагая учредить баланс сил между разными странами и таким образом отвратить наступление Второй Мировой войны.

В списке адресатов были правительства США, Канады, Англии, Франции, Советского Союза и Югославии. В СССР открытием Теслы всерьез заинтересовались.

В 1937 году Тесла провел переговоры с фирмой «Амторг», представлявшей интересы СССР в США, и передал ей кое-какие планы вакуумной камеры для своих «лучей смерти». Два года спустя Тесла заполучил из СССР чек на 25000 долларов. Вторая Мировая спутала карты, а башня Теслы была разрушена самими же американцами. Считалось, что она может использоваться фашистами.

Управление ураганом

Идея управления погодой в военных и мирных целях появилась ещё в 1940-е. Пытались изменить направление смерчей и ураганов ВВС США и General Electric. 13 октября 1947 года в рамках проекта Cirrus с самолёта сбросили около 80 кг сухого льда на ураган, двигавшийся с запада на восток и направлявшегося к морю.

Он повернул к городу Саванна в штате Джорджия и оставил полторы тысячи человек без крова. Конечно, проект свернули, но от идеи управления погодой никто отказываться не хотел.

С 1962 по 1983 год американцы работали над проектом «ярость шторма». Его номинальной целью было усмирение урагана путем посева йодистого серебра. Фактически же ураган – настоящее оружие. «Отвернув» его от своей территории – можно отправить на другую. В 1969 году США обвиняли в том, что они чуть не отправили ураган на Панаму и Никорагуа.

В 1978 году была принята конвенция о запрете негативного влияния на климат. Подписали договор и СССР, и США. С тех пор доказанных случаев военного применения климатического оружия нет, но обвинения в причастности тех или иных сил в природных катаклизмах продолжаются.

То, что стратегические метеорологические работы проводятся, подтверждает хотя бы существование нескольких ионосферных нагревательных стендов по всему миру. В Аляске работает HIPAS, в Васильсурске — «Сура», в норвежском Тросе расположен EISCAT/Heating, на Шпицбергене работает SPEAR, в Пуэрто-Рико — комплекс при обсерватории Аресибо.

Самый известный ионосферный стенд – американский HAARP. Он является мощнейшим из всех существующих. Именно его люди, верящие в теории заговора, считают виновником многих климатических катастроф в целом и урагана «Сэнди» в частности.

Рукотворное цунами

Ещё одним «громким» экспериментом, над которым работали американские военные, был проект Seal — создание искусственных цунами. Помощь в испытаниях США оказывала Новая Зеландия.

В 1944—1945 годах под руководством профессора Томаса Лича из Оклендского университета были проведены опыты на побережье Новой Каледонии. За семь месяцев программы было сделано более 3700 подводных взрывов.

Результаты их оказались спорными: одни источники говорят о 10-метровом цунами, другие уверяют, что опыты закончились фиаско.

Официально «Тюлень» был рассекречен только в 1999 году. Но ещё в 1968 году отдел морских исследований ВМФ США, пересчитав данные по динамике, выразил сомнение в реальной возможности создания искусственного цунами даже взрывом атомных зарядов.

Поворот рек

В 1971 году в СССР был запланирован поворот рек Печоры, Вычегды и Северной Двины. Проект «Тайга» предполагал создать новые русла уральских рек путём осуществления 250 ядерных взрывов, но было реализовано лишь три из них. Ущерб населению и экологии оказался слишком велик, дальнейшие работы были остановлены.

Единственным напоминанием о не воплотившейся в жизнь идее стало радиоактивное озеро между Печорой и Колвой. Другой амбициозный проект – изменение движения Сибирских рек.

По плану, разработанному в Минводхозе, Иртыш, Обь и другие реки должны были снабдить водой Узбекистан, Казахстан и, возможно, Туркмению для сохранения хлопководства в Средней Азии и спасения высыхающего Аральского моря.

Первым этапом проекта было создание судоходного канала из Оби, который проходил через Казахстан в Узбекистан. Второй этап реализации, получивший довольно страшное название – Анти-Иртыш, предполагал поворот Иртыша вспять, в Казахстан. Для этого планировалась возвести гидроузел, 10 насосных станций, канал и одно регулирующее водохранилище. В 1985 Академией наук было принято постановление о научной несостоятельности метода, работы были прекращены.

Люди-обезьяны Иванова

Амбициозный и эксцентричный проект осуществлялся в в молодом СССР — проект по созданию гибрида человека и обезьяны.

В 1924 году, во время работы в институте Пастера в Париже, советский ученый Илья Иванович Иванов получил разрешения от директоров института для использования экспериментальной станции приматов в Киндии, Французская Гвинея, для подобного исследования. Иванов попытался получить поддержку для эксперимента от Советского правительства. Он писал письма Луначарскому и другим официальным лицам. В конце концов его предложением заинтересовался Н. П. Горбунов, управляющий делами СНК СССР. В сентябре 1925 года Горбунов помог выделить $10000 Академии наук для африканских экспериментов Иванова.

28 февраля 1927 года Иванов произвел искусственное осеменение двух шимпанзе женского пола полученной от добровольцев человеческой спермой. 25 июня он провел осеменение третьей обезьяны. Ни одна из обезьян не забеременела. Шимпанзе были отправлены в новую станцию приматов в Сухуми.

Иванов пытался организовать осеменение человеческих женщин спермой шимпанзе ещё в Гвинее, однако французское колониальное правительство не одобрило этот эксперимент, также не осталось никаких документов, подтверждающих этот факт.

После возвращения в Советский Союз в 1927 году Иванов предпринял ещё одну попытку провести осеменение женщин спермой обезьяны в Сухуми, однако в июле 1929 года, ещё до начала эксперимента, Иванов узнал, что единственная обезьяна мужского рода в Сухуми, орангутан, достигший половой зрелости, умер.

В 1930 году Иванов оказался в опале и его сомнительные эксперименты были свернуты.

Боевой крот

После завершения Второй мировой войны в руки советского руководства попали проекты немецких подземных танков «Субтеррина» и «Змея Мидграда». Они планировались как амфибии, способные двигаться по земле, под землей и даже под водой на глубине до 100 метров. В результате длительного исследования чертежей группой ученых под руководством профессоров Г. И. Бабата и Г. И. Покровского был вынесен вердикт: машину можно использовать для боевых целей. Предполагалось, что такая боевая подземная лодка сможет добраться до стратегически важных объектов противника и взорвать их прямо из под земли. Взрыв в этом случае можно будет объяснить землетрясением. В срочном порядке были выделены кадры и средства на создание собственного подземного танка, который получил кодовое название «боевой крот».

Была создана машина на ядерном реакторе, способная двигаться через толщу земли со скоростью 7 км/ч. Результаты первых испытаний в уральских горах поразили всех: «крот», внедрившись в грунт без всяких сложностей, прошел 15 км и разрушил бункер условного противника. Это был полный успех. Но повторный эксперимент неожиданно завершился полной катастрофой. Субтеррина по неизвестным причинам взорвалась, вся команда погибла. Проект приостановили, а при Брежневе он был закрыт окончательно.

В космос из пушки

Проект HARP стартовал в 1961 году. Огромную роль в нем сыграл канадский инженер Джеральд Булл. В проекте помимо американских специалистов участвовали и канадские инженеры. HARP подразумевал создание специальных легкогазовых пушек, которые, в первую очередь, должны были выводить искусственные спутники Земли на низкие орбиты.

Позднее проект заинтересовал и военных, поскольку подобную пушку можно было использовать для уничтожения спутников противника. В рамках HARP было построено около 10 пушек разного калибра.

Они были размещены по всей территории Северной Америки. Самая большая из них находилась на острове Барбадос в Карибском море. Эта пушка имела калибр 406 мм. Ее длина составляла 40 м. Перед выстрелом в стволе такой пушки создавался вакуум для улучшения движения снаряда. 180-килограммовый снаряд вылетал из такой пушки со скоростью 3600 м/с.

Достигнутая 18 ноября 1966 года высота в 180 км была недостаточной для выведения на орбиту спутников. Джеральд Булл разработал особый снаряд-ракету, который должен был решить эту проблему. Усовершенствованные версии Marlet уже имели ракетный двигатель, благодаря которому они смогли бы достичь высоты 500 км. Тем не менее проект было решено закрыть в 1967 году. Пушка на острове Барбадос сохранилась до настоящего времени, однако ее состояние плачевное.

источник

Наверняка многие из вас слышали о советской подводной лодке 941 проекта «Акула». И некоторые даже знают, что это самая большая подлодка в мире. Но не все действительно понимают насколько же она огромна на самом деле.

Запрет на портреты, пьяный регламент и другие забавные указы русских монархов.

Оглядываясь на российское законодательство 17-19 веков, можно заметить, насколько отличаются нравы и обычаи тех времен от нынешних. Если мемуары и воспоминания современников эпохи несут эмоциональный оттенок и не всегда отражают реальность, то сухие буквы закона описывают действительность самым верным образом.

«Питейные» указы Петра Великого

К употреблению водки и других спиртных напитков Петр I подходил со всей серьезностью. В указе 1718 года «О достоинстве гостевом на ассамблеях быть имеющем» дотошно прописывались, как себя вести в подпитии и что делать с гостями на разных стадиях опьянения. Тех, кто на стуле не мог усидеть, надлежало складывать в сторонке, чтобы не мешали танцующим, отсортировав женщин от мужчин, «иначе при пробуждении конфуза не оберёшься». Лежащим водку подавать запрещалось, даже если просили, чтобы избежать риска захлебнуться.

Художник Станислав Хлебовский. «Ассамблея при Петре I».

Петру приписывается указ о пьяных моряках, сходящих на берег в заграничном вояже. Моряк, упившийся до состояния беспамятства, мог избежать наказания, если лежал головой к причалу. Считалось, что пьянчужка стремился на корабль, но не сумел дойти.

Елизавета Петровна запретила держать в доме медведя

Елизавета I показала себя гуманной и прогрессивной правительницей. Она отменила смертную казнь и особо изощренные пытки. Заботясь о безопасности городского населения, императрица запретила быструю езду по улицам и ввела штрафы за прилюдную брань. Прекратила распространенную тогда практику держать в богатых домах медведей. Весьма разумным представляется указ о недозволении являться ко двору лицам, у которых в доме корь или оспа.

Портрет императрицы Елизаветы Петровны кисти Луи Каравака.

Нельзя не разделить понятное возмущение императрицы, побудившее издать указ от 11 марта 1747 года «О неписании портрета ее императорского величества неискусным мастерам». А вот указ «О неношении никому богатых платьев с золотом и серебром, кроме военнослужащих и приезжающих чужестранцев…», изданный 11 декабря 1742 г., отражает желание императрицы не дозволять дамам превзойти ее в нарядах.

Исторический анекдот о «волосяном установлении», согласно которому всем придворным дамам следовало обриться наголо и носить черные лохматые парики, скорее всего, анекдотом и является, поскольку в списке указов Елизаветы Петровны ничего подобного не имеется.

Екатерина II: избранные места из Устава Благочиния

Екатерина II, заняв трон, постаралась внести порядок в законодательную систему Российской Империи. Главным инструментом правопорядка стал Устав благочиния, аналог современного Уголовного кодекса. Некоторые из позиций выглядят очень своеобразно с нашей точки зрения, однако тогда эти проблемы были весьма актуальны.

Так, священнослужителям нельзя было под угрозой штрафа венчать малолетних мальчиков с великовозрастными девицами. Браков пожилых мужчин с юными девочками это не касалось.

Художник Фирс Сергеевич Журавлев. Знахарка.

С семи лет мужчинам запрещалось входить общественную (торговую) женскую баню, а женщинам — появляться в мужской. За это наказывали не только штрафом в размере полусуточного содержания заключенного, но и заставляли эту баню топить.

Статья 224 подтверждала запрет на все виды колдовства путем начертания на земле или курения, а также «пугания чудовищем».

Категорически запрещались:

— воздушные или водяные предвещания;

— толкование снов или искания видений;

— искание кладов;

— нашёптывания на бумагу, траву или питье.

Любое действие из обширного арсенала российских ведьм наказывалось пеней размером с дневное пропитание нищего – аналог современного прожиточного минимума.

Полностью навести порядок в России Екатерине так и не удалось. «Меня обворовывают, но это хороший знак – значит, есть что воровать», — остроумно подметила она в одном письме.

Самодурные законы Павла I

Стремление возвести любое правило в закон привело к тому, что правление Павла I ознаменовалось странными указами, раздражавшими современников. «Я желаю лучше быть ненавидимым за правое дело, чем любимым за дело неправое». Новоявленный император установил комендантский час, запретив в домах зажигать свет после восьми вечера. По ночным улицам дозволялось ходить только караульным, акушеркам и священникам к умирающим. Дабы общество не заразилось вольнодумством, из-за границы не ввозили книги и ноты, а в России слова «гражданин», «врач» и «выполнить» надлежало поменять на: «обыватель», «лекарь» и «исполнить».

Н.И. Аргунов. Портрет Императора Павла I

Особое внимание Павел I уделял внешности и форме одежды. Император отменил моду на круглые шляпы и высокие сапоги. Вместо фраков полагалось носить немецкое платье со стоячим воротником и обшлагами в цвет воротника. Указом от 1799 года запрещалось волосы зачесывать вперед, только назад, а мужчинам носить бакенбарды.

О чудачествах Павла I ходит много анекдотов, но наказание за невыполнение вздорных приказов следовали нешуточные. Так, Натан Эйдельман приводит факты, когда обидчивый император за «дерзновенные разговоры» заточил в тюрьму пожизненно полковника Кнутова, а за неудачную карикатуру сослал на каторгу унтер-офицера Мешкова, предварительно наказав кнутом и вырвав ноздри. Совсем не та ситуация, как при Елизавете Петровне, скромно запретившей «неискусным мастерам писать портреты».

Гуманные законы строгого императора

Ко времени Николая I количество законов сильно умножилось. Теперь действовал не один Устав Благочиния, а целый комплекс уставов, собранные трудами С.М.Сперанского в единый Свод законов. При всей строгости правления Николая I законодательство носило гуманный характер. Так, глава «О поединках и личных обидах» состояла из 15 статей и начиналась словами: «Всем и каждому вменяется в обязанность жить в незазорной любви, мире и согласии… и стараться предупреждать недоразумения, ссоры, споры и прения, кои могут довести до огорчения и обиды». Кулачные бои были признаны «забавами вредными», запрещалось носить на улице трости с клинками внутри, а на частных празднествах «употреблять артиллерию».

А. Кившенко. Возложение Николаем I на графа Сперанского орденской ленты Андрея Первозванного.

В тоже время свобода мысли отнюдь не приветствовалась – Устав о цензуре содержал 230 статей, за что был прозван «чугунным», а среди уголовных уложений числились преступления против веры, пресекаемые довольно жестко. Так, евреям запрещалось нанимать христиан для работ, а в домашних театрах наряжаться в монашеское платье.

Источник

Раскрашенные исторические фотографии.

Чтобы не говорили противники колоризации фотографий, старые снимки, которым вернули цвета, позволяют по-настоящему погрузиться в историю и оказаться в гуще событий, которые происходили лет этак 100 (а то и больше) назад. А рассматривать детали на таких фотографиях можно, кажется, вечно.

1. Чаепитие с сушками

Колоризированая фотография, иллюстрирующая одну из любимых русских традиций.

2. Александр Васильевич Колчак

Адмирал Колчак вошел в исторические хроники как военный и политический деятель.

3. Выдающиеся личности (1905 год)

Доктор Николай Иванович Пирогов, историк Стасов Владимир Васильевич, писатель Алексей Максимович Пешков (Максим Горький) и художник Илья Ефимович Репин.

4. Магазин граммофонов в Санкт-Петербурге (1910 год)

К 1910-му году граммофоны, которые пользовались популярностью, стали успешно производить в России.

5. Перед народом (5 мая 1920 года)

Выступление Владимира Ильича Ульянова (Ленина) с речью к красноармейцам, отправляющимся на Польский фронт.

6. Любимое дело (1918 год)

Николай II с сыном Алексеем пилят дрова во дворе своего дома во время ссылки в Тобольск.

7. Друзья (1911 год)

Выдающийся писатель Александр Иванович Куприн в гостях у известного певца Федора Ивановича Шаляпина.

8. На Красной площади (1919 год)

Владимир Ильич Ленин с соратниками во время празднования второй годовщины Октябрьской революции.

9. В узком кругу (1900-е годы)

Традиционное чаепитие в Ярославле.

10. Один из великих

Русский писатель и мыслитель граф Лев Николаевич Толстой в преклонных годах.

11. Под защитой (1919 год)

Революционер Лейба Давидович Бронштейн, известный под псевдонимом Лев Троцкий, со своей охраной.

12. Королева экрана (1916 год)

Российская киноактриса Вера Васильевна Холодная – звезда немого кино.

13. Обед красноармейцев (1919 год)

Солдаты Красной армии обедают и греются у небольшого костра.

14. Близкие люди (1897 год)

Члены семьи художника и основоположника жанра художественной фотографии Андрея Осиповича Карелина.

15. Загадочная историческая личность

Григорий Ефимович Распутин – близкий друг царской семьи, помогавший наследнику Алексею бороться с болезнью.

16. Любимый самовар

Традиционное чаепитие с самоваром – символом русского гостеприимства.

17. Проверка войск (30 января 1916 года)

Прибытие последнего российского императора Николая II в расположение 1-й Армии.

12 малоизвестных фактов о Харуки Мураками – самом читаемом японском писателе.

Харуки Мураками родился древней столице Японии в городе Киото в 1949 году. Его дед был буддийским священником, а отец преподавал в школе японский язык и литературу. Сам будущий писатель учился в университете Васэда по специальности «классическая драма». В 1971 году он связал свою судьбу со своей одноклассницей Йоко, с которой вместе они и сегодня. В 1974 году он открыл свой джаз-бар, а через четыре года на бейсбольном матче понял, что должен написать книгу: «Я просто понял это — и всё».

1. Любовь к музыке

Во многих книгах Мураками — его любовь к музыке.

Первое рабочее место Харуки Мураками — продавец в музыкальном магазине. И это не было случайностью, уж очень он любил классику, рок и джаз. Многие из его романов отражают пристрастия писателя к определенным художникам и мелодиям.

2. Коллекционер дисков

10 тысяч дисков в коллекции Мураками.

Любимым местом для отдыха Харуки Мураками является Бостон, поскольку это «самый удобный город для поиска дисков с джазом». В общей сложности его коллекция дисков превышает 10 тысяч экземпляров.

3. Ранний подъем и жесткий график

Всегда в графике.

Каждый день писатель встает в четыре часа утра, чтобы начать работать над переводами, которые он делает для разных издателей, или заняться своим романом. Спать Мураками ложится в 9 вечера. «Поддержание такого графика в течение длительного периода — от шести месяцев до года — требует огромного количества умственной и физической энергии. В этом смысле написание большого романа похоже на тренинг по выживанию. Физическая сила столь же необходима, как и художественное вдохновение», — рассказал Мураками о своём графике жизни.

4. Любимые кошки

Мураками и его любимый кот.

Возможно, некоторые заметили, что во многих книгах Мураками постоянно присутствуют кошки. Кирин — одна из многих кошек, которые жили у него на протяжении всей его жизни. Ее подарил писателю его друг, также писатель Рю Мураками.

5. Увлечение американской литературой

Харуки Мараками — поклонник американской культуры.

Мураками неоднократно подчеркивал, что он является фанатом «Великого Гэтсби», знаменитого романа его любимого Фрэнсиса Скотта Фитцджеральда. Также к его любимым авторам относятся Раймонд Карвер и Эрнест Хемингуэй.

6. Заядлый читатель

Не только писатель, но и читатель.

С детства Мураками является заядлым читателем. По его личному признанию, на его жизнь и творчество больше всего повлияли следующие романы: «Глубокий сон» Рэймонда Чандлера, упомянутый выше «Великий Гэтсби», «Над пропастью во ржи» Джерома Сэлинджера, «Замок» Франца Кафки и «Братья Карамазовы» Федора Достоевского.

7. Деньги не волнуют его

Лучше всего не думать о деньгах.

Как сказал сам писатель, «Знаете, если вы богаты, то лучше всего не думать о деньгах. Самое лучшее, что можно купить за деньги, — это свобода и время. Я не знаю, сколько денег получаю в год и понятия не имею, сколько плачу налогов. Более того, я даже не хочу задумываться об этом. Это привилегия быть автором, читаемым во всем мире, и продавать миллионы изданных книг».

8. Бегун на дальние расстояния

Харуки Мураками — бегун на длинные дистанции.

С 33 лет он увлекается бегом на дальние дистанции и участвует в марафонах по всему миру. Сегодня, в возрасте 69 лет, Харуки находится в завидной физической форме. Во время бега он часто слушает музыку от Creedence Clearwater Revival, John Mellencamp или The Beach Boys.

9. Ему нравится не все японское

Харуки Мураками — японец, которому нравится далеко не всё японское.

В отличие от многих его соотечественников и даже иностранцев, которым нравится японская культура, Мураками не любит аниме и мангу. Он также обычно не читает своих японских коллег.

10. Поклонник Дэвида Линча и Вуди Аллена

«Кафка на пляже» — идеальный роман для Дэвида Линча.

Харуки Мураками хотел бы, чтобы некоторые его романы были экранизированы Дэвидом Линчем и Вуди Алленом — кинорежиссерами, которыми он. Интересно, может ли кто-то представить себе адаптацию «Кафки на пляже» или «Страны чудес без тормозов и Конца света» в исполнении Линча. Это было бы потрясающе. Сюрреалистический стиль обоих, несомненно, очень хорошо будет сочетаться на большом экране.

11. Первый альбом

The Many Sides Of Gene Pitney был первым альбомом, который Мураками приобрел за свою жизнь. Ему было 13 лет, и он сделал это в магазине б/у грампластинок в Кобе. Его любовь к музыке на английском языке началась с Джина Питни, который был известным американским певцом, композитором, музыкантом и звукорежиссером.

12. Ненавидит работать под давлением

Я закончу работу тогда, когда закончу»

«Мне не нравятся крайние сроки, сказал Мураками в интервью The Guardian в 2014 году. — Я закончу работу тогда, когда закончу, а не когда этого требуют от меня». Именно поэтому Харуки Мураками пишет романы только, когда он чувствует вдохновение и готов к этому; а остальное время он тратит на переводы.

Сегодня Харуки Мураками называют феноменом литературы и одним из современных классиков. На его работах выросло целое поколение читателей, восторгающихся историями, полными противоречивых чувств, как в случае с «Норвежским лесом», истории настолько личной и противоречивой, что ее вряд ли когда-либо экранизируют.

Источник

Марк Селигер – любимый фотограф мировых знаменитостей. В Голливуде говорят: если хочешь добиться успеха, сделай несколько фото у Марка Селигера. Известные музыканты и актёры на его снимках всегда выглядят провокационно и смело. Он снял 125 обложек для Rolling Stone, его фотографии красовались на обложках Elle, GQ, Vanity Fair и Vogue.

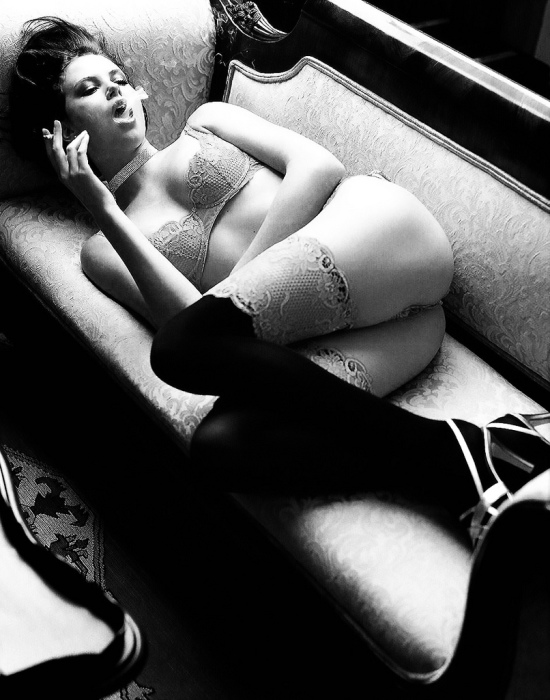

1. Дрю Бэрримор

Известная американская актриса, продюсер и кинорежиссёр.

2. Шарлиз Терон

Главная красавица Голливуда.

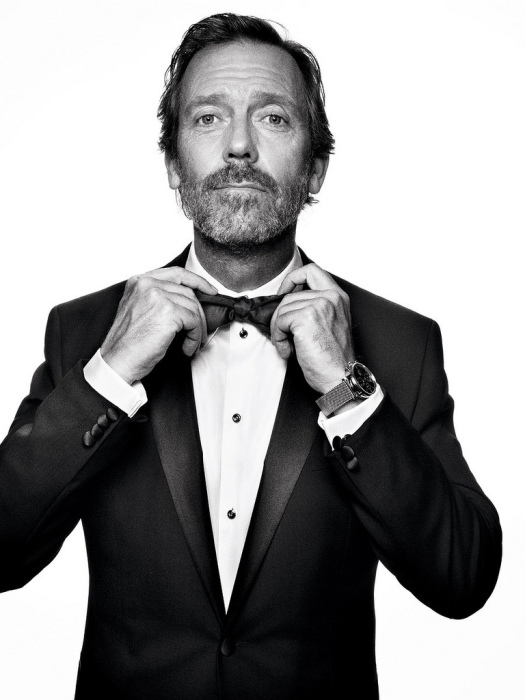

3. Хью Лори

Британский актер, знакомый публике во всем мире по телесериалу «Доктор Хаус».

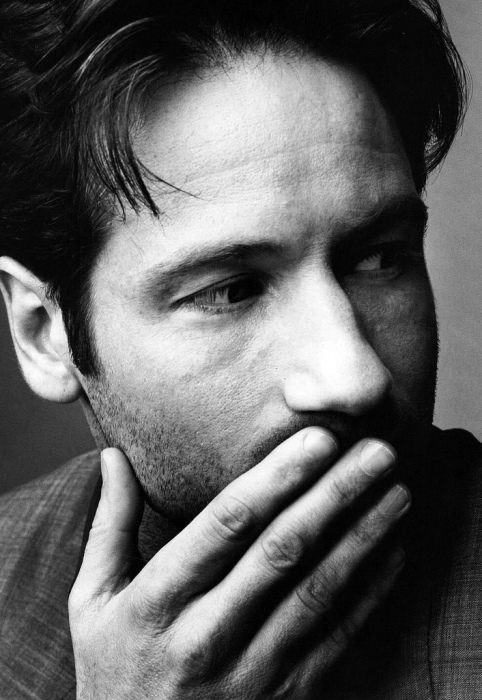

4. Дэвид Духовны

Американский актёр, писатель и музыкант.

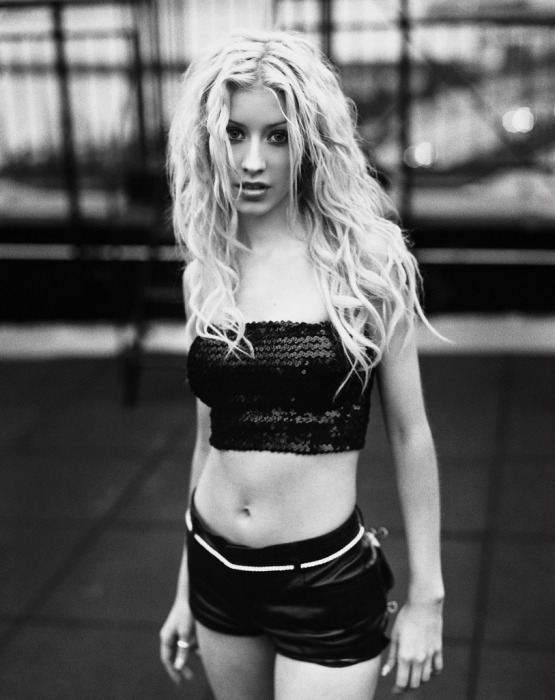

5. Кристина Агилера

Певица и актриса, которая по праву считается одной из самых голосистых блондинок планеты.

6. Анджелина Джоли

Американская актриса и фотомодель.

7. Лив Тайлер

Знаменитая американская киноактриса и фотомодель.

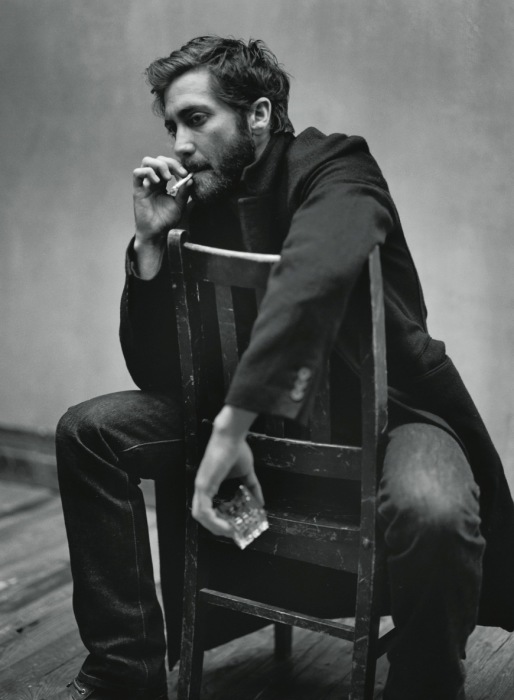

8. Джейк Джилленхол

Актёр, который начал сниматься уже в одиннадцать лет.

9. Джонни Депп

Звезда Голливуда Джонни Депп.

10. Энн Хэтэуэй

Хрупкая красавица, которая покорила Голливуд в 15 лет.

11. Обнажённая Дрю Бэрримор

«Ангел и демон».

12. Мария де ла Пас Элизабет София Адриана де ла Уэрта

Американская актриса и модель.

13. Марион Котийяр

Французская актриса театра и кино.

14. Майкл Стайп

Лидер и фронтмен рок-группы R.E.M.

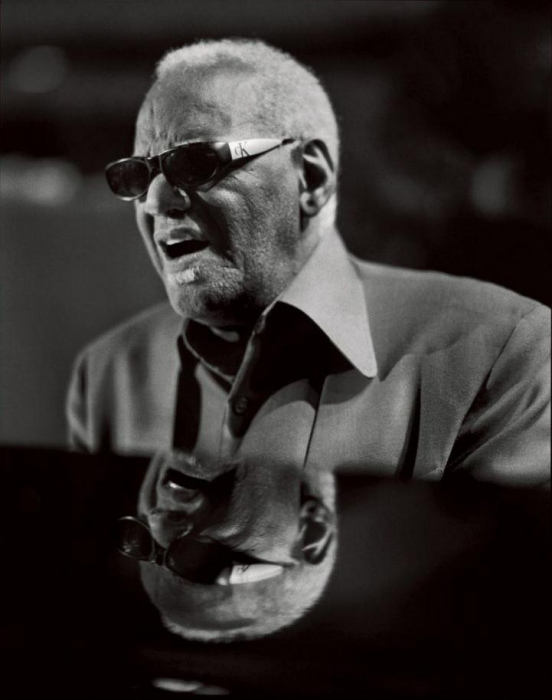

15. Рэй Чарльз

Популярный американский эстрадный певец и пианист.

16. Джулия Робертс

Знаменитая американская актриса с обезоруживающей внешностью.

17. Леонардо Ди Каприо

Известный американский актер, кинопродюсер и активный защитник природы.

18. Джейк Джилленхол

Американский актер, лауреат премии BAFTA и номинант на «Оскар».

19. Стивен Спилберг

Один из самых успешных кинорежиссёров США в истории.

20. Кристи Тарлингтон

Американская топ-модель.

Источник:

В это трудно поверить… Если всё так, как пишет Wired, перед человечеством вот-вот откроется новая эра — Эра космических путешествий.

EmDrive (сокр. «электромагнитный двигатель») использует электромагнитные микроволновые полости для прямого преобразования энергии в тягу без необходимости использовать топливо. Впервые предложенный Satellite Propulsion Research, британской исследовательской компанией, основанной аэрокосмическим инженером Роджером Шойером, концепт EmDrive был ожидаемо отвержен большей частью научного сообщества как нарушающий законы физики, в том числе и закон сохранения импульса.

Тем не менее, NASA Eagleworks под руководством Гарольда Уайта в Космическом центре Джонсона исследовала EmDrive и представила обнадеживающие результаты испытаний в 2014 году на 50-й Joint Propulsion Conference.

Уайт предположил, что тяга EmDrive порождается виртуальными частицами в квантовом вакууме, которые добывают «топливо» из самой ткани пространства-времени и устраняют необходимость использования топлива. Хотя многие ученые раскритиковали теоретическую модель Уайта, другие считают, что он хотя бы указывает в правильном направлении.

Шойера часто отвергали научно-исследовательские учреждения, поскольку у того не было рецензируемых научных публикаций, но у Уайта и Таймара послужной список безупречен, поэтому отказать им из праздного презрения невозможно. Физика — экспериментальная наука, и тот факт, что EmDrive работает, подтвержден в лаборатории. «Впервые в этом участвует кто-то с хорошо оборудованной лабораторией и с мощным бэкграундом, исключающим ошибку в эксперименте, а не инженеры, которые могут бессознательно выдавать желаемое за действительное», — пишет Wired, ссылаясь на работу Таймара.

«Наши измерения подтверждают тягу, ожидаемую из предыдущих заявлений, после тщательного изучения тепловых и электромагнитных помех, — пишут ученые. — В случае успеха, это может произвести революцию в сфере космических путешествий».

Вопреки сенсационным заявлениям, которыми пестрит пресса, EmDrive не является «варп-двигателем» для путешествий быстрее скорости света. Однако он может, если следовать действующим экспериментальным доказательствам, быть революционной разработкой для создания быстрого и дешевого космического транспорта. EmDrive мог бы добраться до Плутона меньше чем за 18 месяцев, а также исследовать спутники Сатурна всего за три года.

«Небольшой ущерб нашим физическим теориям вполне приемлем, если мы получим рабочий космический двигатель», — шутят эксперты. И с этим трудно не согласиться.

источник

Глядя на эти фотографии, можно подумать, что они были сделаны в далёких 1920-х, когда Америка была в тисках Великой депрессии. Но на самом деле такой была реальность 1960-х в долине в Восточном Кентукки – регионе, о котором редко вспоминали в богатой Америке. Это фотографии сделал Джон Доминис, и они были опубликованы в одном из выпусков журнала LIFE и стали в американском обществе настоящей сенсацией.

«В одинокой долине в восточном Кентукки, в самом сердце горного региона, называемого Аппалачи, живут обедневшие люди, чье положение долгое время игнорировалось богатой Америкой. Их дома — лачуги без сантехники или санитарии. Люди часто страдают от болезней. Дети не учатся, у взрослых нет работы и нет надежды на лучшее будущее», — с таким комментарием вышел репортаж в журнале LIFE.

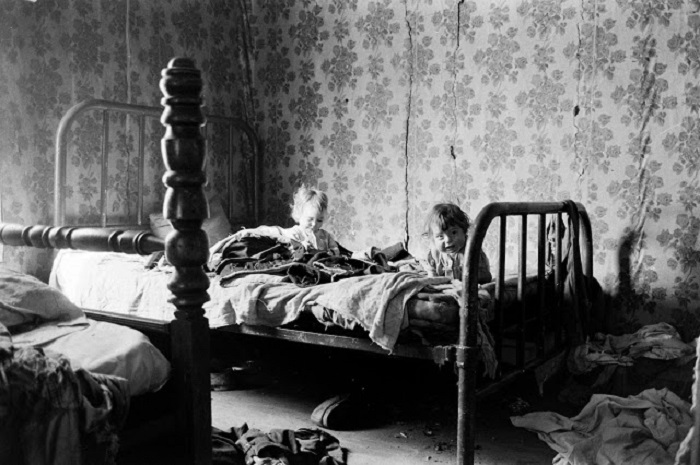

1. «Долина бедности»

В одинокой долине на востоке Кентукки, в самом сердце горного региона Аппалачи, живут нищие люди, чьё бедственное положение долгое время игнорировала богатая Америка.

2. За чертой бедности

Бедные дети богатой Америки.

3. Американские реалии

Последствия тяжёлого экономического положения населения, при котором люди не могут удовлетворить определённый круг минимальных потребностей, необходимых для жизни.

4. Нечеловеческие условия проживания

Фотография, сделанная в 1960-х годах на востоке штата Кентукки, в одинокой долине Аппалачи.

5. Единственная игрушка

Повседневная жизнь забытых людей в Аппалачи, которые поддерживали себя на уровне прожиточного минимума и жили в лачугах.

6. Грязь и нищета

Вонь, грязь и антисанитария.

7. Жилище бедных людей

Тяжёлая жизнь без удобств.

8. Единственный путь из долины

Единственный путь в большой мир для жителей целой долины.

9. Богом забытое место

Женщина, развешивает бельё на улице в суровую зиму в восточной части Кентукки.

10. Люди, которые отчаянно нуждаются в помощи

Повседневная жизнь американских бедняков.

11. Жизнь в забытой всеми глубинке

Средний доход семьи был более чем на треть ниже, чем в среднем по стране.

12. Отличный способ помыться

Мама купает ребёнка в железном тазике.

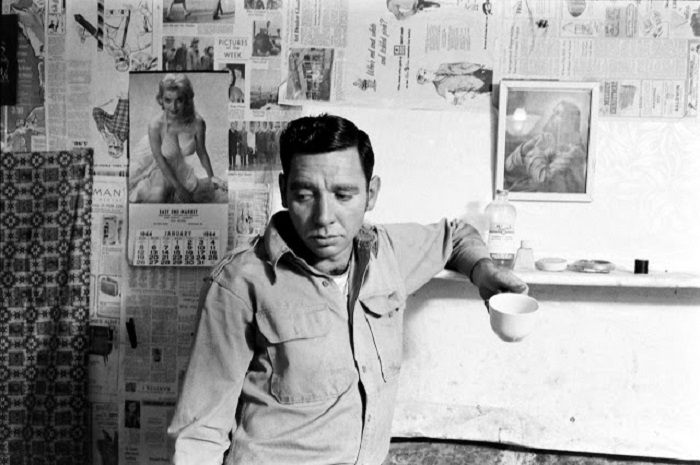

13. Безработный

Отсутствие работы после развала горнодобывающей промышленности региона.

14. Отчаянные поиски пропитания и дополнительного заработка

В поиске полезных ископаемых, которые могли остаться после истощения каменноугольных месторождений.

15. Старый индустриальный регион

Заброшенные каменноугольные шахты и разрушенное здание крупнейшего горнодобывающего предприятия региона.

16. В поисках угля

Развитый промышленный регион в долине Аппалачи пришёл в упадок, огромные заводы-гиганты, угольные шахты и прилегающие к ним рабочие поселения превратились в депрессивные территории.

17. Работа на железной дороге

Отец и сын собирают на железной дороге уголь.

18. Вперёд, за углём!

Уголь – единственное топливо, которое ещё осталось в долине.

19. В раздумьях

Многодетная семья.

20. Печь буржуйка для отопления дома

Отопление деревянной лачуги своими руками.

21. У камина

Отопление дома без газа и электричества.

22. Торговля в отдаленном районе Аппалачи

Торговля продуктами, привезенными из города.

23. Единственная школа в «долине бедности»

Дети, получающие знания.

24. В момент урока…

Дети, обучающиеся в единственной школе в долине.

25. Портретный снимок

Портретный снимок девушки, которая всю свою жизнь прожила в долине.

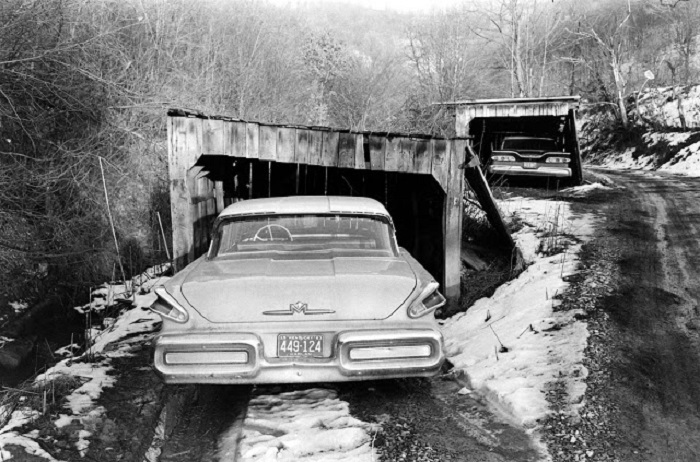

26. Заброшенные дома и кинутые автомобили

Всё, что осталось от большого и некогда промышленного города.

27. Домашняя церковь

Единственная церковь в самом сердце горного региона Аппалачи.

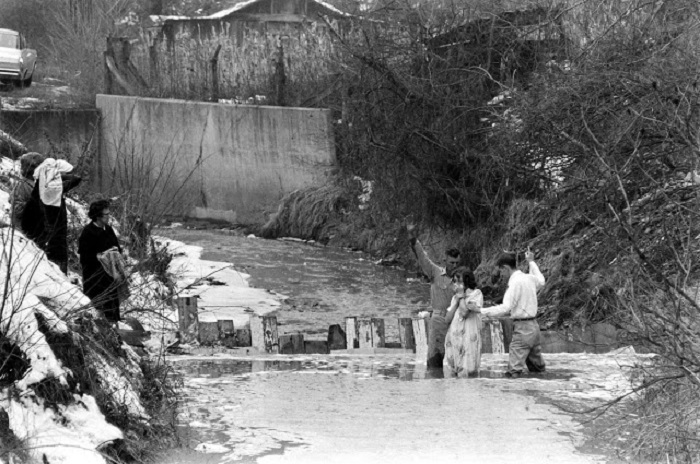

28. Водное крещение

Загрязнение бассейна рек угольной пылью настолько сильно, что вода совершенно непригодна для питья.

29. Водное крещение на реке

Вода в реках Аппалачей настолько загрязнена, что небезопасна даже для промышленного применения.

30. Брошенные автомобили

Брошенные автомобили класса «люкс.

Понеся огромные потери в годы Великой Отечественной войны, Советский Союз пошел на то, чтобы в течение трех лет не проводить всеобщий призыв в армию. Под страхом уголовного наказания молодежь призывного возраста была обязана трудиться на мирном фронте.

Александр II ввел повинность для всех

Впервые в истории воинского призыва, Петр Первый предпринял успешную попытку набора рекрутов в 1699 году. В 1705 году царь-реформатор, погрязший в многолетней войне с Карлом XII, объявил о первом всеобщем призыве, на основании которого была собрана регулярная армия, разгромившая шведов под Полтавой. А с 1 января 1874 года уже в эпоху царствования Александра Второго была введена всеобщая воинская повинность.

Закон 1939 года

В Советском Союзе довоенный призыв осуществлялся по закону о всеобщей воинской повинности от 1939 года, который не изменялся до 1949 года. Призывной возраст уменьшался с 21 до 19 лет, а тех, кто окончил средние школы, забирали в армию с 18 лет.

На мирные рельсы

Пойти на временную отмену призыва – стало беспрецедентным поступком советского руководства с момента образования Красной Армии в силу сложившихся тяжелых экономических обстоятельств, вызванных последствиями разрешений самой кровопролитной войной XX века. По официальным данным, количество погибшего населения в годы второй мировой войны составило более 30 миллионов человек, большая часть страны находилась в руинах, вся экономика и сельское хозяйство были поставлены на «военные рельсы», с которых надо было все заново переводить на мирное, гражданское строительство.

Атом и село

Молодые люди имели возможность ознакомиться через правительственную печать с несколькими указами Президиума Верховного Совета СССР, согласно которым их направляли в трудовую армию. Они ехали на стройки, занимали трудовые места на предприятиях тяжелой промышленности, восстанавливали разрушенные объекты по всей стране. Страна в первом послевоенном 1946 году активно вступил в атомную гонку, запустив атомный реактор – нужны были свободные рабочие люди для работы на разных секретных объектах, в том числе и атомных проектов. Помощь их была неоценимой. Страна переживала острую нехватку во всем: во многих регионах страны назревала угроза голодных эпидемий, люди питались, чем придется, не хватало продовольствия, в сельском хозяйстве была разрушена войной большая часть пахотных земель. В РСФСР по официальным данным количество больных дистрофией достигало 600 тысяч человек. Сельское хозяйство нужно было срочно восстанавливать. Невиданных размахов приобретает преступность, на борьбу с которой также направлялись призывники: они могли получать на милицейских должностях вполне хорошую по тем временам заработную плату – около 800 рублей (300 рублей получал обычный рабочий).

ФЗО – замена армии

Все подрастающее трудоспособное поколение было направлено на восстановление народного хозяйства. Более того, после 1948 года вплоть до 1953 года определенна категория юношей призывалась не в армию, а направлялись учиться в ФЗО согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от 4 августа 1948 года «О призыве (мобилизации) в школы фабрично-заводского производства подлежащих призыву в армию граждан мужского пола, рождения 1928 года». Причем молодые люди, которые по тем или иным причинам пытались уклониться от этого типа призыва в школу, подлежали уголовной ответственности как лица, совершившие уклонение от прохождения действительной воинской службы.

Солдат было много

Вторая основная причина отмена призыва в армию – это огромная численность Советской армии, достигшей к 1945 году по количеству солдат 11,5 миллиона человек. Такой перебор был явно неподъемным для экономики страны. Кроме того, необходимость поддержания в боевой готовности в мирное время такого огромного количества солдат отпадала сама собой, так как правительство Советского Союза не планировало в ближайшие годы проведение широкомасштабных боевых действий. По решению Президиума Верховного Совета СССР с 1945 года начались увольнения из армии, которые продолжались вплоть до 1948 года: на тот момент количество военнослужащих в действующей армии составляли 2,874 миллиона человек.

След Жукова

Согласно данным, предоставленным начальником Главного мобилизационного управления штаба армии, по состоянию на 18 июня 1947 года количество демобилизованных солдат и сержантов составило 8 698 502 человека. Такое стремительное сокращение численности ряд историков связывают с тем, что популярность некоторых военачальником после победной война набрала среди населения невиданную силу, а в среде военных – особенно. Это вызывало обеспокоенность в Москве. Сохранение политического контроля над многомиллионной армией вооруженных солдат становилось важной проблемой. Необходимо было не только сократить количество солдат в несколько раз, но и провести определенную работу среди высшего командного состава: в 1946 году состоялось печально знаменитое «трофейное» дело в отношении маршала Георгия Жукова, который был смещен с поста командующего сухопутными войсками. А после этого была проведена реформа по сокращению количества военных округов.

Вторая попытка отмены

Вторая попытка отмена всеобщего призыва в России была предпринята в 1996 году: по закону, подписанному Президентом России Борисом Ельциным, страна отказывалась от всеобщей мобилизации с 1 марта 2000 года, но эти сроки потом передвинули на пять лет, а еще через пять лет от идеи перехода на контрактную службу пришлось отказаться совсем. Америка, ближайший союзник, а потом соперник Советского Союза отменила всеобщий воинский призыв в 1974 году. Этому примеру последовали еще ряд стран, где армия стала добровольной, оплачиваемой по контракту.

источник

В истории США было два критических периода существования: первый – война за независимость (1775-1783), второй – гражданская война (1861-1865). В обоих случаях внешнеполитическая позиция России способствовала тому, что США успешно преодолели эти кризисы.

Англия долгое время воевала на суше солдатами, набранными не только в самой Англии, но и за рубежом. Когда восстали её североамериканские колонии, правительство короля Георга III пыталось завербовать армию во многих странах, в том числе в России. В конце 1775 года король прислал российской императрице Екатерине II просьбу о присылке в Америку 20 тысяч русских солдат для подавления мятежа. Императрица вежливо отказала. Но англичане не оставили своих домогательств, и в 1777 году повторно обратились к России с просьбой о присылке на сей раз хотя бы 10 тысяч солдат. На что снова последовал отказ.

Более того, в 1780 году Екатерина II объявила «декларацию о вооружённом нейтралитете». Она провозгласила свободу всех нейтральных государств торговать с воюющими странами, исключая торговлю оружием, и право вооружённым путём отстаивать эту свободу от действий иных флотов, а также каперов. Формально направленная как против Англии, так и против Франции и Испании, принимавших участие в войне на стороне США, эта декларация, тем не менее, фактически была демаршем против Англии, объявлявшей о «блокаде США» и запрещавшей всякую торговлю с мятежными колониями. К российской декларации присоединились правительства Швеции, Дании и Нидерландов.

В 1807 году Россия и США договорились об установлении дипломатических отношений. Они не прерывались и в тот период (1812-1815), когда Англия была союзником России в войне против Наполеона и в то же время воевала против США.

Во время гражданской войны в США, Англия и Франция оказывали сдержанную поддержку сепаратистам Юга. Это обусловило позицию России в поддержку Севера. Совсем недавно закончилась Крымская война, в которой Англия и Франция были противниками России. Очередное ухудшение отношений между Россией, с одной стороны, и Англией и Францией, с другой, наступило в 1863-1864 гг., когда эти западноевропейские державы поддержали восстание Польши против российского владычества. Одно время казалось, что новой войны России с этими странами не избежать. В этих условиях естественным становилось сближение России и США.

В самом начале гражданской войны, в июне 1861 года, российский министр иностранных дел князь А.М. Горчаков передал через посланника России в Вашингтоне Э.А. Стекля дружественные чувства российского правительства к правительству США и выражение поддержки мерам, предпринимаемым для сохранения единства Союза. С течением времени поток комплиментарных заявлений с обеих сторон возрастал. В сентябре 1861 года госсекретарь США У. Сьюард просил Стекля передать Горчакову, что президент А. Линкольн оценивает нынешнюю политику России как «гарантию дружбы, берущей начало с первых дней существования США». Принимая в конце 1862 года верительные грамоты от нового посланника США в Петербурге С. Кэмерона, император Александр II заявил ему, что «всегда питал сердечные симпатии к Северу и стремится, чтобы силе и влиянию США не было нанесено ущерба».

Пресса Севера неизменно с восторгом отзывалась о политике России в отношении американского конфликта. Газета «Нью-Йорк дейли трибьюн», боевой рупор Республиканской партии, 7 августа 1862 года опубликовала статью о России под названием «Наш настоящий великий союзник», где писалось: «Никто не забыл приветствия, которое Россия послала нам, когда началась война, и тех пор Россия не изменила свою позицию ни на словах, ни на деле… Трудно переоценить важность дружеских отношений с этой великой и растущей державой».

В 1863 году отношения России с Англией и Францией обострились. Тогда Александр II решил послать на океаны две российские эскадры с целью действий на коммуникациях этих стран в случае войны. По дороге эти эскадры должны были зайти в порты Соединённых Штатов Америки с визитом дружбы и продемонстрировать солидарность правительств России и США.

Из Кронштадта была отправлена эскадра под командованием капитана 1-го ранга Степана Степановича Лесовского, ранее служившего военно-морским атташе в Вашингтоне. В состав эскадры входили три фрегата, два корвета и клипер. Из Владивостока, основанного только за три года до того, вышла новая Тихоокеанская эскадра русского флота под командованием капитала 1-го ранга Андрея Александровича Попова в составе четырёх корветов и двух клиперов. 29 сентября 1863 года эскадра капитана Лесовского прибыла в Нью-Йорк. 1 октября русская Тихоокеанская эскадра вошла в порт Сан-Франциско.

По инструкции, данной капитаном Поповым, русские корабли должны были вступать в боевые действия против любых кораблей, нападающих на побережье США или совершающих каперских действия по захвату судов. Необходимо заметить, что США в то время практически ещё не располагали флотом на Тихом океане, и там существовала угроза нападения океанских рейдеров южан.

Северная пресса с восторгом писала о визите русских моряков. Эскадра Лесовского наведалась также в Вашингтон. Андреевский военно-морской флаг развевался над берегами Потомака. «Нью-Йорк дейли трибьюн» писала: «Между Соединёнными Штатами и Россией всегда были сердечные отношения». Спикер палаты представителей С. Колфакс заявил на борту фрегата «Александр Невский»: «Россия и США могут находиться в дружественных отношениях вечно, как существуют звёзды». Русские корабли пробыли в США до июля 1864 года.

Когда российское правительство решило в 1867 году продать Аляску, то отвергло все предложения Великобритании, мечтавшей её купить и присоединить к Канаде, и предпочло продать её слабым и дружественным Соединённым Штатам за втрое меньшую сумму, чем готовы были заплатить англичане.

источник