Архив за месяц: Март 2018

Весной 1919 года в Чечне сложилась крайне неприятная для Белой армии ситуация. Чечня стала очагом сепаратизма и большевизма. Решить проблему было поручено генералу Деникину.

Ситуация

К весне 1919 года в Чечне сложилась крайне неприятная для Белых ситуация. Да, они взяли Грозный ещё 23 января, но все равно в Чечне была крайне сильна большевистская пропаганда и многие чеченцы вместе с красными комиссарами продолжали оказывать сопротивление.

Подавить Чечню только военной силой было невозможно, поскольку на фронтах было неспокойно. Большая часть Белой армии была занята на важных участках и передислоцировать подразделения не имела возможности.

Решить ситуацию с Чечней было поручено генералу Деникину. Задача перед ним стояла непростая. На Красных работало время, оставлять серьезный очаг сепаратизма и большевизма в подожженном виде было нельзя, нужно было его гасить. Но как?

Пушкина убили в бою

Первым попытался «одолеть» чеченцев генерал Шатилов, он провел несколько операций, но они не были успешными, а сам Шатилов был ранен в бою. На его посту его сменил полковник Пушкин. Полковник Пушкин был убит в бою.

Нужно было кардинально менять тактику. Это и сделал взявшийся за дело генерал-майор Даниил Драценко (на фото). Учитывая опыт предыдущих операций, он понял, что использовать для подавления врага традиционные военные приемы, которые хороши на фронте, будет неправильным. Он разработал свою операцию по подавлению чеченцев.

Тактика Драценко

Драценко понял, что для того, чтобы победить чеченцев, надо их понимать, поэтому первым делом он нашел нескольких «экспертов» из числа старейшин, и узнал у них не только психологию чеченцев, но и расклад сил в чеченском обществе.

Драценко также изучил систему чеченских тейпов, узнал, что чеченское общество далеко не однородно.

Для чеченцев это была не Гражданская война, и уж тем более не война народная. Это была война «соседская». Основная конфронтация была между чеченцами и терскими казаками. У них оставались свои территориальные и имущественные счеты. Чеченские «интеллигенты» также сказали на встрече, что «движение чеченцев нельзя рассматривать как явление большевизма, ибо горцы, будучи мусульманами, по своей природе враждебны атеистическому коммунизму».

Определенный когнитивный диссонанс испытывали «белые», когда, например, наблюдали в бинокль, как проходит большевистский сход, на котором мелькают зеленые исламские флаги и красные большевистские. За одним таким съездом перед самым началом операции Драценко «белые» наблюдали в бинокль из станицы Ермолаевской. Об этом сохранилось воспоминание: «Этот случай — весьма показательный, он характеризует чеченцев не только как добрых мусульман, глубоко чтящих истины Корана, но и способных митинговать под красными флагами и слушать речи представителя безбожного Интернационала».

Подавление

Деникина в Чечне поминают до сих пор. Тактика, которую применял в бою генерал Драценко состояла в том, чтобы сровнять с землей в прямом смысле несколько аулов, стоящих у реки Сунжа, а затем отвести войска обратно, чтобы провести переговоры.

Первым стал аул Алхан-Юрт. Чеченцы оказывали сопротивление, но натиск Кубанского пластунского батальона, конницы и артиллерии был так непрекословен, что аул пал. Белые сжигали все, что можно сжигать, крушили все, что можно крушить, пленных не брали, но нескольких чеченцев отпустили — чтобы они рассказали «как это может быть». В том бою было убито больше 1000 чеченцев. Деникин ясно давал понять, что он не шутит.

На следующий день Драценко атаковал и сжег аул Валерик. На этот раз сопротивление было слабее.

Съезд

11 апреля 1919 года в Грозном был проведен съезд, на котором Деникин высказал свои условия мира. Несмотря на то, что некоторые требования были выражены весьма ультимативно (выдать пулеметы и артиллерию, возвратить награбленное имущество) большинство чеченцев согласилось с ними. На митинге с Деникиным был также английский представитель Бриггс. Его роль ограничиласась тем, что он заверил чеченцев в том, что «заграница» на стороне Белых (что бы там ни твердила красная пропаганда).

Некоторые аулы, впрочем, и после съезда продолжили сопротивление. Цоцин-Юрт и Гудермес сопротивлялись, но были подавлены Драценко со всей жесткостью.

Деникину удалось изменить расклад сил в Чечне, но уже через год сюда снова придут Красные, а белые генералы вскоре эмигрируют. Некоторые, как генерал Драценко, через 20 с небольшим лет станут офицерами вермахта.

источник

Итак, пришло время разобраться в слове «парень». Радоваться или обижаться молодому мужчине, когда кто-то обращается к нему с помощью этой лексемы?

«Славная» версия

Ряд лингвистов, в том числе знаменитый русский славист Владимир Топоров, уверены о связи «парня» с авестийским (иранским) словом «хварна» (фарна). Это одно из центральных понятий в зороастризме , которую можно перевести как «слава», «божественная энергия».

Некоторые исследователи, проводят связь «парня» с древнеиранским племенем «парны». Есть гипотеза, что иранским словом «парн» называли воином, прошедших обряд посвящения. По другой версии, так в Древнем Иране именовали «воинов-девственников».

Как же это иранское слово попало в русский язык? Как и другие иранизмы — «Бог» (от др. персидского baga), «рай» (от др. иранского rāy — счастье), «хата» (от др. иранского *kata- кладовая, погреб) и многих других.

«Сиротская» версия

Лингвисты далекие от зороастризма и Древнего Ирана выдвигают более приземленные гипотезы. По их мнению, «парень» произошел от праславянского *раrę — уменьшительно-ласкательного прозвища от раrоbъkъ (тут можно вспомнить украинского парубка), восходящего к «роб» (мальчик).

Исходный корень здесь — *orbę, который также дал «ребёнка» и «раба», развившегося из одного из значений слова «роб» — «сирота», так как, по некоторым источникам, первоначально именно сироты выполняли наиболее тяжёлую работу по дому.

Но каждый «парень» сам решает для себя -«славный девственник» он или «сирота».

истчоник

Перевод в эту категорию военнослужащих для советского солдата означал начало принципиально нового этапа в службе – «деды» де-юре становились некоронованными лидерами армейского или флотского подразделения.

Нитка вместо ремня

«Дед» – это военнослужащий, прослуживший полтора года. Армейские остроумцы переводили это слово как аббревиатуру «Домой Едут Дембеля». У «дедов» обязательно должен быть «свой» призыв «духов». Как только новички приходили в роту, начинался процесс перевода в «деды» из «черпаков». И если в «черпаки» посвящали ударами солдатского ремня с бляхой (а иногда и реальным черпаком, взятым с кухни), то перевод в «дедушки» был чисто символическим переходным обрядом.

По форме перевод в «деды» напоминал ритуальную «порку» кандидатов в «черпаки». Правда, имелись существенные отличия. При переводе в «черпаки» солдата лупили столько раз, сколько месяцев ему осталось до дембеля. И били бляхой чаще всего от души. Посвященный долгое время не мог сидеть. Если «черпак» произнес во время экзекуции хотя бы звук, перевод считался недействительным.

Будущий «дед» ложился на живот, на ягодицы ему клали подушку. По ним били ниткой, и «дед» должен был орать что есть мочи (якобы от боли). Если процедура перевода проходила, как положено, «дед» считался «правильным». В противном случае старослужащий получал полупрезрительный статус «беспонтового» «деда», над которым смеялись даже «черпаки» и «духи».

Масло – «духам»

Переведенный «дед» должен был исповедовать «стодневку» (стодневный срок до приказа об увольнении его призыва). В столовой это выражалось в том, что «деды» отдавали «духам» свое масло. «Дух» при этом обязательно говорил, сколько «дедушке» осталось служить. Если «молодой» ошибался, масло он не получал, вместо этого его «отоваривали» тумаками, чтобы впредь не забывался. В разных армейских и флотских подразделениях СССР этот ритуал соблюдался неодинаково. Кое-где он выглядел так: «дед» после получения ответа об остатке своего срока службы писал эту цифру черенком ложки на бутерброде и съедал кусок хлеба с маслом. Затем отрезал от припасенного специально для такого случая портновского метра очередной сантиметр. Данный ритуал означал, что у «дедушки» «день прошел».

В некоторых подразделениях советской армии «деды» в «стодневку» брились наголо, как «духи».

Когда проходила вечерняя поверка, вызванный при перекличке «дедушка» произносил цифру (количество дней до «дембеля») – «якать» для старослужащего считалось дурным тоном.

«Бумажными» «дедами» считались выпускники вузов, призывавшиеся на год (в советской армии служили два года, а на флоте — три). По армейским понятиям статус «деда» такой воин должен был получить уже через полгода службы. В армию призывали до 27 лет, и если возраст служивого переваливал за четверть века, он именовался «дедом в натуре». Таких, как правило, старослужащие не трогали.

Гармаш повредил «дедушку», а Нагиеву отбили почки

Дедовщина, начавшаяся проявляться в частях советской армии и на флоте в 60-70 годах ХХ века, была не везде, поэтому и строгой иерархии по срокам службы, с переводами военнослужащего на ту или иную социальную ступень в зависимости от того, кто сколько прослужил, в отдельных советских войсковых подразделениях не существовало.

Отечественные знаменитости, прошедшие армейскую школу, об этом проявлении неуставных взаимоотношений чаще всего упоминают вскользь или же не говорят вообще. К примеру, пародист Александр Песков рассказывал в интервью, что за время его службы «боевые крещения» «духов» больше напоминали игру, нежели издевательства. А вот актер Сергей Гармаш в армии так отметелил «дедушку», что загремел в дисбат.

Самыми откровенными признаниями о службе в советской армии выглядят изобилующие шокирующими подробностями рассказы актера Дмитрия Нагиева. Мастер спорта по самбо Нагиев попал в часть, где служили 60% уроженцев Средней Азии плюс грузины и азербайджанцы. Спортивная подготовка Дмитрия не только не помогла ему защитить себя – по словам знаменитого актера и телеведущего, его жестоко избивали зачастую именно из-за желания проверить, какой он самбист. Из армии, по признанию Дмитрия Нагиева, он пришел с раскрошившимися зубами и отбитыми почками.

Ни о каких статусах «дух» — «черпак» — «дед» в подобных частях, где преобладали выходцы из среднеазиатских и северокавказских республик, не могло быть и речи – солдатские группировки там формировались по принципу землячеств. Русским солдатам, оказывавшимся в меньшинстве, в таких подразделениях служилось крайне тяжело.

источник

Перевод в эту категорию военнослужащих для советского солдата означал начало принципиально нового этапа в службе – «деды» де-юре становились некоронованными лидерами армейского или флотского подразделения.

Нитка вместо ремня

«Дед» – это военнослужащий, прослуживший полтора года. Армейские остроумцы переводили это слово как аббревиатуру «Домой Едут Дембеля». У «дедов» обязательно должен быть «свой» призыв «духов». Как только новички приходили в роту, начинался процесс перевода в «деды» из «черпаков». И если в «черпаки» посвящали ударами солдатского ремня с бляхой (а иногда и реальным черпаком, взятым с кухни), то перевод в «дедушки» был чисто символическим переходным обрядом.

По форме перевод в «деды» напоминал ритуальную «порку» кандидатов в «черпаки». Правда, имелись существенные отличия. При переводе в «черпаки» солдата лупили столько раз, сколько месяцев ему осталось до дембеля. И били бляхой чаще всего от души. Посвященный долгое время не мог сидеть. Если «черпак» произнес во время экзекуции хотя бы звук, перевод считался недействительным.

Будущий «дед» ложился на живот, на ягодицы ему клали подушку. По ним били ниткой, и «дед» должен был орать что есть мочи (якобы от боли). Если процедура перевода проходила, как положено, «дед» считался «правильным». В противном случае старослужащий получал полупрезрительный статус «беспонтового» «деда», над которым смеялись даже «черпаки» и «духи».

Масло – «духам»

Переведенный «дед» должен был исповедовать «стодневку» (стодневный срок до приказа об увольнении его призыва). В столовой это выражалось в том, что «деды» отдавали «духам» свое масло. «Дух» при этом обязательно говорил, сколько «дедушке» осталось служить. Если «молодой» ошибался, масло он не получал, вместо этого его «отоваривали» тумаками, чтобы впредь не забывался. В разных армейских и флотских подразделениях СССР этот ритуал соблюдался неодинаково. Кое-где он выглядел так: «дед» после получения ответа об остатке своего срока службы писал эту цифру черенком ложки на бутерброде и съедал кусок хлеба с маслом. Затем отрезал от припасенного специально для такого случая портновского метра очередной сантиметр. Данный ритуал означал, что у «дедушки» «день прошел».

В некоторых подразделениях советской армии «деды» в «стодневку» брились наголо, как «духи».

Когда проходила вечерняя поверка, вызванный при перекличке «дедушка» произносил цифру (количество дней до «дембеля») – «якать» для старослужащего считалось дурным тоном.

«Бумажными» «дедами» считались выпускники вузов, призывавшиеся на год (в советской армии служили два года, а на флоте — три). По армейским понятиям статус «деда» такой воин должен был получить уже через полгода службы. В армию призывали до 27 лет, и если возраст служивого переваливал за четверть века, он именовался «дедом в натуре». Таких, как правило, старослужащие не трогали.

Гармаш повредил «дедушку», а Нагиеву отбили почки

Дедовщина, начавшаяся проявляться в частях советской армии и на флоте в 60-70 годах ХХ века, была не везде, поэтому и строгой иерархии по срокам службы, с переводами военнослужащего на ту или иную социальную ступень в зависимости от того, кто сколько прослужил, в отдельных советских войсковых подразделениях не существовало.

Отечественные знаменитости, прошедшие армейскую школу, об этом проявлении неуставных взаимоотношений чаще всего упоминают вскользь или же не говорят вообще. К примеру, пародист Александр Песков рассказывал в интервью, что за время его службы «боевые крещения» «духов» больше напоминали игру, нежели издевательства. А вот актер Сергей Гармаш в армии так отметелил «дедушку», что загремел в дисбат.

Самыми откровенными признаниями о службе в советской армии выглядят изобилующие шокирующими подробностями рассказы актера Дмитрия Нагиева. Мастер спорта по самбо Нагиев попал в часть, где служили 60% уроженцев Средней Азии плюс грузины и азербайджанцы. Спортивная подготовка Дмитрия не только не помогла ему защитить себя – по словам знаменитого актера и телеведущего, его жестоко избивали зачастую именно из-за желания проверить, какой он самбист. Из армии, по признанию Дмитрия Нагиева, он пришел с раскрошившимися зубами и отбитыми почками.

Ни о каких статусах «дух» — «черпак» — «дед» в подобных частях, где преобладали выходцы из среднеазиатских и северокавказских республик, не могло быть и речи – солдатские группировки там формировались по принципу землячеств. Русским солдатам, оказывавшимся в меньшинстве, в таких подразделениях служилось крайне тяжело.

источник

Сатанинские секты в России не такая уж редкость. Однако большинство из них ведут себя относительно безобидно, во всяком случае, не прибегают к насилию, чего нельзя сказать о секте «Черный тюльпан», практиковавшей убийства людей.

Отрекшиеся от Бога

Организация под названием «Черный тюльпан» возникла осенью 1995 года в Невинномысске. Создали ее 18-летний Антон Трапезников, называвший себя «верховным шаманом», вместе с приятелем Виталием Бутом. Год спустя к ним примкнул Егор Глаголев.

В основном в секту заманивали подростков от 15 до 18 лет. При вступлении в организацию неофиты должны были дать письменную клятву об отречении от православной веры и обязательстве служить злу. Писать нужно было кровью, надрезав лезвием палец. Подписанный «договор с дьяволом» сжигался. Кроме того, члены секты делали себе на груди татуировку – черный тюльпан.

Собрания сатанистов проходили еженедельно в ночь с пятницы на субботу в частном доме на улице Коммунистическая. Участники секты практиковали чтение книг по черной магии, а также ритуальные обряды, в том числе и жертвоприношения. Всего за период своей деятельности сектанты умертвили более 60 животных, в основном бездомных кошек. Сатанисты ловили кошку и забивали ей в лапы гвозди, а затем распинали на деревянном кресте. Под конец несчастным перерезали горло ритуальным ножом, сливали кровь в бычий рог, и каждый из присутствующих должен был отпить оттуда по глотку.

Во время «черных месс» участники использовали специальную символику: свинцовые кресты с изображением пауков, рогатые черепа, рисунки, на которых были изображены различные сатанинские знаки.

Казни «отступников»

Одним из таких «отступников» стал Роман Кириченко. Он перестал приходить на собрания и поддерживать отношения с сектантами. За это те приговорили его к убийству. Организовал преступление Трапезников, хотя сам проходил в то время срочную воинскую службу. По его приказу Глаголев вместе с Виталием Бутом и Вадимом Давыденко в сентябре 1997 года подстерегли Кириченко на улице возле школы и нанесли ему более 15 ударов дубинкой и ножом, что привело к смерти.

В тот раз все сошло сатанистам с рук. Но на этом они не остановились — было решено убить некоего Андрея Нестерова — первокурсника Ставропольского госуниверситета. Он не состоял в секте, но знал о ее существовании и всячески отговаривал своих знакомых от вступления в сообщество сатанистов. К тому же он постоянно высмеивал Трапезникова, называя его «слабой личностью».

Накануне праздника Святой Троицы Нестерова удалось заманить на дачу одного из сектантов. Там ему нанесли около 40 ран ножами и топором. 12 из них оказались впоследствии смертельными. После расправы труп завернули в ковер и бросили на кладбище. На этот раз в преступлении участвовал сам Трапезников, который уже отслужил в армии.

Кто стоял за «шаманом»?

Лишь второе убийство помогло следственным органам выйти на «Черный тюльпан». На тот момент секта действовала в городе уже около трех лет. Следствие длилось более года. Слушания происходили в Ставропольским гарнизонном военном суде, так как на момент совершения первого преступления Трапезников являлся военнослужащим.

Было установлено, что сатанисты планировали «казнить» еще нескольких «отступников», а затем совершить публичное самосожжение. Трапезникову и Глаголеву были предъявлены обвинения сразу по трем статьям Уголовного кодекса: «организация и участие в объединении, посягающем на личность и права граждан», «жестокое обращение с животными» и «убийство». По всем статьям их признали виновными. Интересно, что «шаман2 Трапезников на суде раскаялся, а вот его подручный Глаголев – нет. Тем не менее, первый получил 19, а второй – 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Остальных убийц – Бута и Давыденко – судил краевой суд. Однако оба они были признаны невменяемыми и отправлены на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Следствие выяснило, что количество членов секты «Черный тюльпан» составляло около 100 человек. Многие не верили, что 20-летний парень мог в одиночку управлять такой большой организацией. Поэтому возникла версия, что за спиной Трапезникова стояли какие-то другие люди, куда более взрослые и умные. Может быть, «Черный тюльпан» стал площадкой для экспериментов по манипуляции психикой людей, ведь подростки так легко поддаются внушению? Увы, на след этих «теневых главарей» так и не вышли.

Феодализм:

Феодализм:

У Вас есть две коровы. Ваш хозяин забирает часть молока.

Социализм:

У вас есть 2 коровы. Одну вы отдаете соседу.

Коммунизм:

У вас есть 2 коровы. Государство забирает обеих коров и дает вам немного молока.

Тоталитаризм:

У Вас есть две коровы. Правительство забирает обеих, а Вас призывает в армию.

Диктатура:

У Вас есть две коровы. Правительство забирает обеих, а Вас расстреливает. На молоко налагается запрет.

Классический капитализм:

У вас есть 2 коровы.

Вы продаете одну и покупаете быка.

Ваше стадо множится, а экономика растет.

Вы продаете стадо и на вырученные деньги уходите на пенсию.

Капитализм по-американски:

У вас есть 2 коровы.

Вы продаете одну, а вторую заставляете учетверить производство молока. Позже вы нанимаете консультанта, чтобы выяснить от чего сдохла корова.

Капитализм по-французски:

У вас есть 2 коровы.

Вы выходите на забастовку, организуете беспорядки и блокируете дороги, т.к. вам хочется трех коров.

Капитализм по-итальянски:

У вас есть 2 коровы, но вы не знаете где они. И решаете пойти пообедать.

Капитализм по-испански

У вас было два быка, но вы устроили корриду, порешили обоих, потом плюнули на все, потому что началась сиеста.

Капитализм по Соросу:

У вас есть две коровы. Вы продаете три коровы дочерней компании в Корее, используя кредит из брюссельского банка, полученный на имя тещи. Затем вы перекупаете уже четырех коров с помощью американского посредника, который оформляет на ваше имя дарственную, чтобы вы не платили налога с пяти коров. Евросубсидии, которые вы получаете за молоко шести коров, вы инвестируете в корейскую дочернюю компанию; в годовом отчете пишете, что у вас восемь коров, а когда в ходе аудиторской проверки выясняется, что в коровах вы ничего не смыслите, разводите руками и божитесь, что не можете понять, почему в вашем стойле пусто!

Капитализм по-швейцарски:

У вас 5000 коров. Ни одна из них вам не принадлежит, но вы их доите, да еще берете деньги с владельцев за их хранение.

Капитализм по-индийски:

У вас есть 2 коровы. И вы на них молитесь.

Капитализм по-английски:

У вас есть 2 коровы. И обе — бешеные.

Капитализм по-иракски:

Все думают, что у вас полно коров. Вы им говорите, что у вас ничего нет. Никто вам не верит, и в результате вас бомбят, а потом оккупируют вашу страну. У вас по-прежнему нет коров, но по крайней мере теперь вы являетесь частью Демократии.

Капитализм по-пакистански:

У вас отродясь не было коров, но вы искренне считаете индийских коров — своими.

Капитализм по-русски:

У вас 2 коровы. Вы пересчитываете их и узнаете, что у вас 5 коров. Вы пересчитываете их снова и узнаете, что у вас 47 коров. Затем вы снова их пересчитываете и узнаете, что у вас 14 коров. Поголовье падает, пора открывать новую бутылку водки.

Источник

Азарт в человеческой природе. Иначе было бы сложно объяснить, почему лотереи, появившись ещё в античное время, существуют и сегодня, принося своим создателям баснословные доходы. Шло время, лотереи развивались, и на этой ниве нередко случались различные курьёзы. Так, из-за ошибок в расчетах организаторов российской императрице как-то прошлось доплачивать казенные деньги в фонд погашения выигрышных обязательств.

Лотерея древности и Великая Китайская стена

Древняя лотерея впервые появилась почти одновременно в Китае и Риме. Первые упоминания об игре Кено, сильно напоминающей сегодняшнюю лотерею, относятся к эпохе китайской династии Хань (примерно 200 г. до н. э.). Вырученные от игры средства направлялись на развитие и застройку страны. Яркий тому пример – создание оборонительного сооружения, известного миру как «Великая Китайская стена».

Древняя лотерея помогла возвести Великую Китайскую стену.

Свои формы азарта развивались и в обществе древних римлян. Родоначальником общественной лотереи считается Юлий Цезарь. Сбор средств посредством розыгрышей организовывался для реализации муниципальных проектов. На вырученные от продаж билетов деньги ремонтировались дороги, возводились здания и мосты. По праздникам бесплатные лотереи с денежными призами устраивались для бедняков.

Средневековая Европа застраивает города и пополняет казну

С 15 века лотерейные розыгрыши начали распространяться по всей Европе. Первые упоминания связываются с мероприятием, организованным в Бельгии по случаю годовщины смерти флорентийского художника Яна Ван Эйка. Все пожелавшие приобрести билеты разыгрывали между собой денежные вознаграждения, а деньги от реализации лотереи шли на помощь малоимущим.

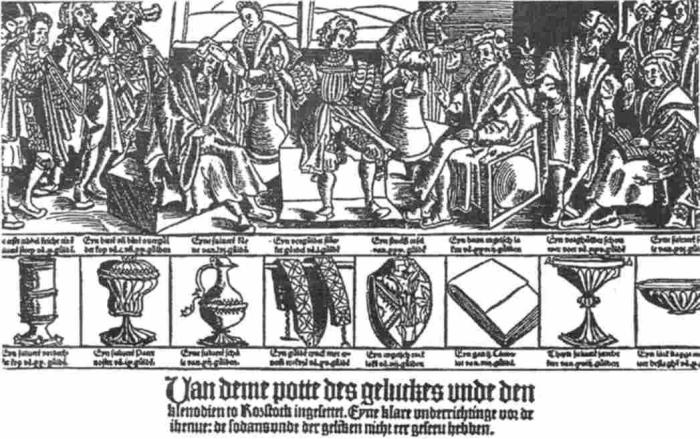

Гравюра-анонс средневекового лотерейного розыгрыша в городе Росток с рекламой призов./

В дальнейшем всевозможные розыгрыши в Бельгии проводились регулярно, благодаря чему были построены богадельни, часовни, водные каналы и порты.

В середине 16 века призовую лотерею организовала и английская королева Елизавета, разыграв среди подданных гобелены, деньги и слитки золота. Эта инициатива оказалась очень удачной и прошла с широким размахом. Были проданы более 40 тысяч билетов, вырученные средства расходовались на восстановление портов и важные общественные нужды. С того времени гослотерея в Англии проводилась регулярно. За двести лет «лотерейные» деньги обеспечили строительство Лондонского акведука, Британского музея и множества других важных архитектурных объектов.

Лотерейный розыгрыш в средневековой Европе

Лотерея в американской истории и запрет розыгрышей

Лотерея напрямую связана с историей США. Во многом образование этой страны зависело от удачной организации розыгрышей. Все началось с появления в Новом Свете британских колоний. После безуспешных попыток английской королевы Елизаветы I заселения Америки Яков I принял решение привлекать для этого частный капитал. Лотерея несколько лет подряд собирала в фонды огромные средства, благодаря чему и построился Джеймстаун — первый на североамериканском континенте английский город.

Особыми ценителями лотереи были переселенцы в США

После такого успеха лотереи определяли наиболее важные начинания: строительство населенных пунктов, мостов, дорог, церквей, больниц, школ, университетов. Средства от продажи лотерейных билетов направлялись и на финансирование армии, социальных и культурных программ. За 250 лет возведено несколько сотен важных объектов по всем существовавших в то время штатам. В ходе франко-английских конфликтов 17-18 вв. в Северной Америке колонии на «лотерейные» деньги строили укрепления и вооружали военных. Бенджамин Франклин использовал розыгрыши для покупки пушек, используемых в обороне Филадельфии. Джордж Вашингтон запускал лотерею для сбора средств на строительство дороги к популярному сегодня курорту Hot Springs через Аллеганские горы. А Континентальный конгресс в ходе войны за независимость проводил лотерейные розыгрыши для поддержки армии.

Ну а самый ярый приверженец лотерей среди президентов США — Томас Джефферсон, попытавшийся использовать лотерею для расплаты с долгами. В XIX веке доходы от розыгрышей заняли определяющее место в негосударственном финансировании. В США функционировало огромное число частных лотерей, проследить честность проведения которых не представлялось возможным. Розыгрыши все чаще сводились к аферам и мошенничеству. По этой причине в 1890 году президент Бенджамин Гаррисон, заручившись поддержкой Конгресса, запретил печать и продажу лотерейных билетов.

«Лотерейные» доходы в императорской России

В Российскую империю лотерея пришла во времена Петра I. Он учредил беспроигрышные вещевые лотереи, когда из собравшейся толпы выбирались дети, тянувшие из мешка билеты с призами. В большинстве случаев люди выигрывали полезные в быту вещи.

Проводились лотереи и во времена правления Екатерины II, призами в которых выступали изъятые у должников ценные предметы. Необычные лотереи, по свидетельствам историка Александра Бринкера, проводил Потемкин. На специальных приемах граф разыгрывал среди знатных дам множество призов, однако самые ценные доставались понравившейся ему даме. Первое задокументированное свидетельство российской лотереи — царский указ императрицы от 1764 года о проведении первого государственного розыгрыша.

Призы лотереи в пользу Демидовского дома призрения трудящихся. 1873 год.

Прельстившись большим доходом организаторов частной лотерей, Екатерина решила монополизировать розыгрыши и направлять вырученные средства на пополнение государственной казны. Несмотря на оптимистичные намерения императрицы первая лотерея оказалась убыточной. Из-за ошибок в расчетах организаторов государству пришлось еще и доплачивать казенные деньги в фонд погашения выигрышных обязательств. С тех пор Екатерина больше не устраивала подобные розыгрыши.

В 1892-м правительство инициировало проведение лотереи, намереваясь помочь населению, пострадавшему от неурожая. Мероприятие собрало баснословную по тому времени сумму — более 9 млн рублей. А в первые годы Первой мировой государственная лотерея аккумулировала средства для помощи пострадавшим и раненым.

Источник:

Музыкальное сопровождения играет в фильмах ужасов довольно внушительную роль — именно хорошо подобранная музыка может вызвать у зрителя ощущение тревоги или страха. Оказалось, что для Ацтеков этот факт также был знаком: они создавали своеобразные свистки, которые издавали такие жуткие звуки, что даже у современных людей появляются мурашки на коже.

Экспериментальная модель свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.

Изначально эти свистки посчитали просто игрушками или символическими предметами — их находили в руках скелетов на местах погребения Ацтеков. «Игрушки» представляли собой небольшие скульптуры из глины в форме человеческого черепа или голов животных. Найденные предметы пролежали около 15 лет в музее, прежде чем за их изучение взялся Роберто Веласкес (Roberto Velasquez), археолог и инженер.

Роберто Веласкес.

Первым, однако, кто открыл настоящее предназначение свистков, был Арнд Бот (Arnd Adje Both), ученый, занимавшийся изучением музыки древних цивилизаций. Решив испробовать, а не работает ли этот предмет как свисток, Арнд внезапно услышал такие звуки, которые наводили на тысячи мучившихся в аду душ, кричащих от безысходности и взывавших о помощи. Стоит ли удивляться, что эти свистки получили в итоге название «свистки смерти».

Рисунок, изображающий принцип работы свистка смерти, опубликованный в первой научной работе, посвященной этому инструменту.

Самый известный экземпляр ацтекских свистков смерти был найден в 1999 году под Мехико в руках у мужчины, умершего в результате жертвоприношения. Этот факт дал сразу несколько вариантов предназначения свистка: возможно, его использовали для своеобразной помощи душе умершего найти путь в «рай», возможно, этот свисток должен было отпугнуть злых духов.

Строение свистка смерти.

Есть также мнение, что звуки этого инструмента вводили жертву в состояние транса, что позволяло ей не ощущать боли и страха при смерти. Некоторые специалисты также считают, что подобные свистки могли использоваться для устрашения врага. Так или иначе, выяснить правду представляется пока весьма трудно, соглашаются все специалисты только в одном — такие свистки использовались в ритуальных действиях, скорее всего, связанных с местной религией.

Останки человека, погребенного со свистком смерти в руках.

«До сих пор древние цивилизации были для нас немыми, — говорит Роберто Веласкес. — Но эта находка дает этим народам голос. Теперь мы можем немного лучше понять, кем они были, что они чувствовали, как воспринимали мир.»

Спектрограмма звуков, издаваемых с помощью керамического свистка смерти.

Сам Роберто Веласкес потратил на изучение свистков смерти несколько лет — ему также удалось подробно выяснить их строение и воссоздать реплики. Что, безусловно, было моментально монетизировано: сейчас подобные свистки можно увидеть на рынках Мексики, купить на Амазоне или на Этси, и уж конечно, каждый второй индеец, выступающий перед публикой, считает своим долгом напугать зрителей с помощью свистка смерти.

Экспериментальные модели свистка смерти.

Некоторым найденным экземплярам свистков смерти так много лет, что понять, когда именно появилась традиция их создавать, выяснить вряд ли удастся. Один из инструментов — свисток в форме лягушки, считается, был создан где-то 400 лет до нашей эры.

Роберто Веласкес держит древние свистки смерти.

Серебряный вариант свистка смерти. Автор: Роберто Веласкес.

Зооморфический свисток, найденный в Мексике.

Подобные свистки использовались не только Ацтеками, но также индейцами Майя.

Источник:

Преференции для сексотов, осведомителей, информаторов, агентов или просто стукачей в Советском Союзе были разными, измерявшимися не обязательно деньгами. Многих «иуд» сподвиг на доносительство элементарный страх за собственную судьбу.

А сотни тысяч советских граждан закладывали соседей, коллег, друзей и знакомых и вовсе бесплатно, повинуясь гражданскому долгу или же по идейным соображениям, руководствуясь, так сказать, «линией партии».

В лагерях продавали за миску супа

Первая статистическая информация по количеству доносчиков НКВД была сведена воедино во время сталинских репрессий наркомом внутренних дел Ежовым. В донесении Сталину он писал, что общее количество осведомителей в СССР – более полумиллиона человек. Оплачивалась только работа основной агентуры чекистов, они так и именовались – агентами. Помимо зарплаты (ее сумма Ежовым не указывалась, но так называемым «резидентам», «бригадирам» низовых стукачей, платили тогда до 300 рублей), агентам выплачивали суммы на «издержки» (организацию пьянок, покупку подарков и т.п.). Спецосведомители, доносившие на деятелей культуры, священнослужителей, инженеров и других, более заметных среди серой советской массы граждан, по словам Ежова, работали чаще всего бесплатно.

В сталинских лагерях стукачам за доносительство платили от 40 до 60 рублей. Это было рискованное занятие, потому что при раскрытии доносчиков убивали или, когда наказание за убийство ужесточили, наносили такие травмы, что остаток жизни (год – два) стукач проводил в больнице, где и умирал. Вербовали доносчиков и среди военнопленных, содержащихся в ГУЛАГе. Покупали их чаще всего за еду. Большинство соглашались. С 1946 по 1947 год только в лагерях Ленинградской области количество доносчиков среди германских военнопленных увеличилось более чем в 10 раз, с 137 человек до полутора тысяч.

«Будешь доносить – поможем по службе»

Официальных данных о количестве осведомителей в СССР не существует (даже у Ежова эти цифры были приблизительными). Стукачи «барабанили» практически во всех сферах деятельности советского государства, включая творческую. К примеру, известный актер и режиссер Михаил Козаков в своей книге признался, что сотрудничал с КГБ на протяжении 32 лет, с 1956 года.

Из многих побудительных мотивов, толкавших советского человека на доносительство, материальный стимул решающим не был – стукачам могли разрешить выехать за границу (что во времена СССР для большинства было несбыточной мечтой), помочь в продвижении по карьерной лестнице.

Завербовать чекисты могли едва ли не любого из тех, кто представлял для них оперативный интерес – кандидата ставили перед выбором: либо он работает на КГБ, либо ему «перекрывают кислород» – сделают все, чтобы актеру не давали ролей, а режиссеру – снимать фильмы, художнику – устраивать выставки, писателю – публиковаться и т.д. Козаков практически единственный представитель советской творческой интеллигенции, кто сделал такой своеобразный каминг-аут. На самом деле, «секретных сотрудников» в этой среде, как и в любой другой, было очень много.

Условно говоря, творческая интеллигенция написанием (или подписанием) такого рода обращений зарабатывала себе спокойное существование. К примеру, в перечне фамилий, подписавших в свое время резко негативные отзывы на творчество Солженицына, есть имена таких известных советских писателей, как К. Федин, М. Шагинян, К. Симонов, Ю. Бондарев, А. Барто… Отметились в этом печальном списке и актеры Борис Чирков с Михаилом Жаровым…

Как поощряли милицейских информаторов

В 40-е годы ХХ века у милиции была уже налажена система осведомителей из числа обывателей и из преступной среды, помогавших правоохранителям выявлять и раскрывать преступления. Система имела несколько ступеней, высшей из которых были так называемые «агенты-международники», которых могли послать внедряться в воровскую среду в другой регион. «Резиденты» («смотрящие» за рядовыми осведомителями) с 1945 года официально ежемесячно получали не менее 500 рублей. На оплату работы стукачей тратились миллионы, только в 1952 году по линии уголовного розыска «резидентам» в СССР было выплачено свыше 2,7 миллионов рублей.

В советской милиции вопрос выплаты вознаграждений стукачам регламентировался законом «Об оперативно-розыскной деятельности» (он в новой редакции работает и сейчас). Достаточно было написать рапорт на имя начальства о выделении средств на «информационное обеспечение». За отпущенную сумму (она разнилась в зависимости от важности сообщаемых сведений) опер потом должен был отчитаться с приложением документа за подписью самого информатора. Впрочем, такой порядок создавал питательную среду для коррупционных проявлений – нередко казенные деньги до стукачей не доходили.

источник

И вы можете с этим столкнуться! Отгадывайте и смотрите ответы:

1. Про любителя кофе

В ресторане один из посетителей пожаловался официанту, что у него в кофе плавает муха. Официант забрал чашку и пообещал принести другую. Он вернулся через несколько мгновений. Человек попробовал кофе и сказал, что это тот же кофе, из которого достали муху.

Вопрос: Как он узнал об этом?

2. Про бикфордов шнур

Известно, что бикфордов шнур горит неравномерно, но сгорает ровно за 1 минуту. Можно ли при помощи двух таких шнуров отмерить ровно 45 секунд? Как? Просьба соблюдать технику безопасности.

3. Про ноги лошади

Один дотошный исследователь установил, что в течение рабочего дня две ноги его лошади прошли 18 км, тогда как две другие ноги — 19 км. Может ли такое быть?

4. Про Кирилла в больнице

Кирилл провел три дня в больнице. Он не был болен и не получил травму, но во время выписки его пришлось нести. Почему?

5. Про яйца

Вы держите в руках два обычных куриных яйца. Одно яйцо Вы держите неподвижно в руке, а другим — с размаху ударяете по первому. Удар происходит в одну и ту же часть каждого яйца, например, в самую «острую» их часть.

Вопрос: какое яйцо треснет, которое было неподвижно, или то, которым ударили?

6. Про Илью Муромца и Змея Горыныча

У Змея Горыныча 3 головы и 3 хвоста. Одним ударом меча-кладенца Илья Муромец может отрубить одну или две головы или же один или два хвоста. Если он отрубит один хвост, то вырастут 2 новых хвоста. Если он отрубит 2 хвоста, то отрастет 1 голова. Если отрубить одну голову, то вырастет одна новая голова. Лишь в том случае, если отрубить две головы, то ничего не вырастет. Змей погибает только в том случае, если у него не остается ни одной головы и ни одного хвоста, причем в этот момент у него ничего не должно отрастать. Может ли Илья победить, если у меча-кладенца есть заряд всего на девять ударов?

7. На внимательность

Много я видел хорошо сложенных женщин, но эта меня потрясла: и плечи ее, и грудь, и талия, и бедра были, казалось, сработаны резцом Пигмалиона.

Извозчик презрительно усмехнулся: мол, до вашей-то деревни рукой подать, а вы в телегу проситесь.

А этот кот на диване разлегся, понимаешь, барином; ждет, видно, когда я принесу дань его милости — рыбку, да сметану, да курочку.

Он спустился с лестницы — очень осторожно, чтобы не скрипели ступеньки, тайком вышел из дома и пошел к месту условленной встречи.

Рапорт у Гали я взял, но сразу читать не стал, а отложил до вечера.

Узнав, что жена и дочка на даче, он тут же поехал на вокзал.

В этих шести предложениях скрыты шесть ….. Что же спрятано в этом тексте?

8. Про сапоги

Сапожник сделал сапоги и сказал подмастерью продать их за 25 рублей. К подмастерью на рынке подошло двое инвалидов (у одного нет левой ноги, у другого – правой), и он продал им по сапогу за 12,50 соответственно. Возвращается, отдает деньги сапожнику и рассказывает, как удачно продал… А сапожник отвечает: «ну что ж ты, инвалидам надо было сделать скидку. Держи 5 рублей, разыщи их и верни по 2,50». А подмастерье решил отдать инвалидам только по рублю, а остальные три рубля пропил. Нашел инвалидов и отдал каждому по рублю.

Вышло, что сапоги обошлись инвалидам по 11,50. 11,50+11,50 = 23 и еще 3 рубля пропиты. Итого: 26 рублей, а было 25. Откуда лишний рубль?

9. Про чистку обуви

В Турции многие чистильщики обуви предлагают прохожим свои услуги совершенно бесплатно. Однако те, если решают воспользоваться их предложением, сами платят им деньги. Почему?

10. Про быструю мобилизацию

Галльские жрецы нашли безотказный способ быстрой мобилизации воинов в случае войны. Для этого они приносили в жертву только одного человека. Какого?