Архив за месяц: Февраль 2018

Сколько внебрачных детей было у Людовика XIV, историки не могут точно подсчитать до сих пор – слишком уж многочисленным было потомством «короля-солнце».

Впрочем, и в русском королевстве не все было так уж благочестиво: Екатерине II молва приписывает 7 отпрысков, Николаю I – 9, а Александру II – 12, но мы предлагаем вспомнить лишь о самых заметных байстрюках.

Иван Мусин-Пушкин

Как известно, государь Алексей Михайлович в двух браках нажил 16 детей, трое из них – Федор III, Иван V и Петр I – царствовали. Однако существует версия, согласно которой потомство «Тишайшего» этим не ограничивалось. Его внебрачным сыном вполне мог быть будущий сподвижник Петра Великого Иван Мусин-Пушкин, – и это предположение впервые озвучено известным собирателем сплетен о представителях царской фамилии князем Долгоруким. Отец Ивана служил при дворе стольником, а значит, и его супруга, мать Ивана, Ирина могла попасть в поле зрения царя, – об их связи при дворе ходили упорные слухи.

Родился Иван в 1661 году, и в это время еще была жива первая жена царя – Мария Ильинична. Мог ли «Тишайший» прижить сына на стороне, когда за 21 год супружества у него родилось 13 законных детей? Неизвестно. Косвенными подтверждениями знатного происхождения Ивана являются факты: Петр называл его «братцем», в 1710 году наградил графским титулом, через год сделал сенатором, а с 1725 года поручил управление Монетным двором. Существует легенда, по которой Петр по время очередного застолья в попытке разобраться, чей же он сын, указал на Ивана со словами: «Вот этот точно знает, что он – сын моего отца». Сам же Петр был неуверен, ведь в его отцы молва записывала многих – от конюха Мишки Доброва до патриарха Иоакима.

Петр Румянцев-Задунайский

Впрочем, и сам Петр не отличался монашеским поведением. Ему приписывались многочисленные внебрачные дети и на родине, и за границей. О том, что с XVIII века его сыном называли Михаила Ломоносова, – слышали многие, в отличие от версии, что в жилах полководца Петра Румянцева-Задунайского также течет петровская кровь. В его классической биографии в качестве места рождения указана Москва, но существует предположение, что будущий герой России появился на свет в селе Строенцы (Приднестровье), где его мать, графиня Мария Румянцева дожидалась мужа из турецкой командировки по приказу Петра. Якобы и назван мальчик Петром в честь знатного отца.

Правда это или нет, но императрица Елизавета Петровна весьма благоволила «сводному брату» — за известие об Абоском мире царица произвела юного капитана сразу в полковники и сделала графом. Походил на предполагаемого родителя юноша и удалью, ведя разгульную жизнь и во время учебы за границей, и в период службы на родине. Его отец, выдающийся дипломат Александр Иванович Румянцев грозился отречься от наследника и писал, что ему придется «уши зашить», чтобы не слышать о его позорных выходках.

Алексей Бобринский

Вопрос об отцовстве детей Екатерины II по-прежнему мучает историков и библиографов. В мемуарах Александра III есть косвенное подтверждение слухам о том, что Павел I был рожден Екатериной от Сергея Салтыкова. Узнав об этом, Александр якобы перекрестился и воскликнул: «Слава богу, мы русские!» Впрочем, опровержений данной версии существует немало, и один из самых весомых аргументов – характерные западноевропейские гены потомков Павла вряд ли могли быть заложены Салтыковым.

Среди прочих детей особенно выделяется Алексей Бобринский, рожденный в Зимнем дворце от графа Орлова. Само таинство рождения держалось в строжайшем секрете, и сразу после появления на свет мальчик был отдан на воспитание гардеробмейстеру императрицы – Василию Шкурину. В 1781 году Екатерина прислала сыну Алексею письмо, в котором указала на «смутные обстоятельства» его появления на свет и причины, по которым была вынуждена скрыть этот факт: «сильнейшие неприятели» и «желание спасти себя и старшего сына». Правда, существует версия, что царица намеренно оболгала себя, желая досадить старшенькому.

А между тем «свободный брат» Павел после воцарения жаловал родню. Он отменил опалу Алексея (мать разрешила ему приехать в Петербург только единожды – после женитьбы), а во время личной встречи отнесся к «брату», по словам очевидцев, с теплотой. Бобринский получил графа с правом передачи потомкам и наследство своего отца – Григория Орлова. Выдающихся успехов во время службы Алексею Григорьевичу добиться не удалось, зато он положил начало известного рода Бобринских, представителями которого стали впоследствии выдающиеся государственные мужи.

Николай Исаков

В разное время молва приписывала Александру I отцовство в отношении 11 детей, среди которых наиболее ярко выделяется фигура генерала и реформатора военного образования Николая Исакова. Официально его родителями значились придворный учитель верховой езды Василий Исаков и воспитанница Екатерининского института Мария Карачарова. Внешнее сходство Николая с императором рождало немало толков, при этом даже Николай I якобы объяснял эту «похожесть» родством. Существует легенда, по которой Николай запретил Исакову ухаживать за своей дочерью Ольгой по причине того, что молодые люди являлись братом и сестрой.

Николай Исаков сделал блестящую карьеру, не всегда без помощи всесильных родственников. С отличием окончил Императорскую военную академию, прошел Кавказскую войну 1846 года, во время Крымской участвовал в защите Севастополя, дослужился до генеральского чина, а в 1863 году осуществил реформу военно-учебных заведений. По желанию императрицы Марии Александровны возглавил «Красный крест», а по личной инициативе много времени уделял благотворительности.

Федор Трепов

Упорные слухи регулярно превращали санкт-петербургского градоначальника Федора Трепова во внебрачного сына великого князя Николая Павловича – будущего императора Николая I. Поводы для сплетен давало загадочное многомиллионное состояние Федора Федоровича – якобы каждый из его девятерых детей получал ежегодно до 15 тысяч дохода. Правда, другим его «отцом» периодически становился германский император Вильгельм I. Но это всё слухи, а вот то, что столичному градоначальнику положили немыслимое по тем временам жалование, – факт. В год он получал более 18 тысяч рублей, в то время как военный министр Милютин довольствовался лишь 15.

Не давала спокойно спать завистникам и успешная карьера Трепова. В частности, он реформировал полицию города за счет привлечения отставных боевых офицеров, личное мнение о большинстве из которых составил еще во время подавления польского восстания 1863-64 гг. Он первым начал бороться с коррупцией в городской полиции. Запрет на «праздничные подношения» не вызывал восторга у горожан, ведь «благодарить» полицейских было делом привычным. Возможно, именно это отчасти и склонило присяжных к оправданию Веры Засулич, стрелявшей в градоначальника Трепова.

Александр Дембовецкий

Дата рождения одного из самых прогрессивных губернаторов Могилева Александра Дембовецкого не указывалась даже в официальных бумагах. О причинах сегодня остается только гадать. Впрочем, именно этим занимались еще современники Александра Станиславовича, судача о его тайном происхождении и высокопоставленных покровителях. Подпитывало домыслы и то, что занять губернаторское кресло в 30-летнем возрасте было невозможно благодаря собственным талантам, к тому же за все время службы Дембовецкий был осыпан «высочайшими благоволениями» своего «родителя» — Александра II.

В пользу версии – еще один факт. В 1839 году во время вояжа по России император заболел и провел в Могилеве полтора месяца, а предположительно в 1840 году родился Саша Дембовецкий. Дату рождения помогает установить Формулярный список из исторического архива Санкт-Петербурга – в записи от 1893 года стоит упоминание о 53-летнем Александре Дембовецком.

Император лично напутствовал вновь избранного губернатора, поручая ему сделать «всё возможное для восстановления расстроенных дел в Могилевской губернии». И внебрачный сын постарался всеми силами оправдать доверие: уже в первый год руководства он вывел Могилевщину из кризиса, а затем превратил губернию в одну из самых прогрессивных в империи.

Лев Гумилев

Не пощадила жажда сенсации и Николая II, которому приписано отцовство единственного сына Ахматовой. Эту версию высказали известные петербургские исследователи биографии «поэта-рыцаря» Владимир и Наталья Евсевьевы. Первый их довод – современники отмечали «царственное поведение» Ахматовой, хотя сама она всегда говорила, что воспитывалась в «мещанской» семье – якобы она переняла манеру держаться от своего венценосного любовника.

Огромная ставка в доказательной базе родства Льва Гумилева и царя делается на творчество самой Ахматовой. Вспомнить хотя бы «сероглазого короля» – именно «серые лучистые глаза» отмечали многие дипломаты, встречавшиеся с Николаем. Евсевьевы вспомнили и о малоизвестном стихотворении «Смятение» со строками: «А взгляды – как лучи. Я только вздрогнула: этот/Может меня приручить» и «И загадочных, древних ликов/На меня поглядели очи…» По мнению исследователей, мало кто, кроме царя, мог обладать «загадочным древним ликом».

Далее – первые сборники с «беспомощными», по собственному признанию автора, стихами были приняты критикой (кто бы стал распекать женщину с таким покровителем?), но не супругом – Николаем Гумилевым, который полтора года отказывался их печатать в «Цехе поэтов». Евсевьевы утверждают, что «Вечер» и «Четки» имели успех во многом благодаря тому, что вышли в самый разгар отношений Ахматовой и царя, в то время как сборник «Белая стая» 1917 года не был замечен, как и две последующие книги.

Если связь с Блоком Анна Андреевна категорически опровергала, то слухи об отношениях с царем – никогда. При этом известно, что супружеская жизнь Ахматовой и Гумилева не сложилась, и Ахматова писала, что после рождения сына супруги с молчаливого согласия дали друг другу абсолютную свободу.

Где же могли встретиться Николай и Ахматова? И на этот вопрос у Евсевьевых есть ответ: из окон своего дома поэтесса могла видеть прогуливающегося по Александровскому парку царя, а так как резиденция была открыта для публики, Анна Андреевна вполне могла подойти к нему и заговорить.

Косвенное подтверждение отцовства Николая найдено и у Эммы Герштейн – известного литературоведа, жившего в одно время с поэтессой. В «Записках об Анне Ахматовой» она писала, что та ненавидела своего «Сероглазого короля», потому что «ее сын был от Короля, а не от мужа». Что послужило причиной подобного высказывания неизвестно, но беспочвенные высказывания вряд ли мог себе позволить исследователь с таким авторитетом. При этом не представлено ни одного исторического документа, подтверждающего царственное происхождение Льва Гумилева.

Популярность Юрия Антонова в советское время была на таком уровне, что превзойти его не удавалось никому.

Со стороны казалось, что Юрий Антонов нстоящий баловень судьбы: он официально зарабатывал около 15 тысяч в месяц при средней зарплате по стране едва превышающей 100 рублей. Он старательно избегает ответов на вопросы о своей личной жизни, резко обрывает журналистов, пытающихся узнать, почему певец, трижды состоявший в браке и имеющий двоих детей, предпочитает жить в окружении своих домашних питомцев.

Голубоглазый и русоволосый красавец Юрий Антонов всегда пользовался популярностью у девушек, даже в то время, когда его имя еще не было известно. Каждая из трех его жен сделала свой вклад в копилку одиночества композитора.

Первая жена Анастасия

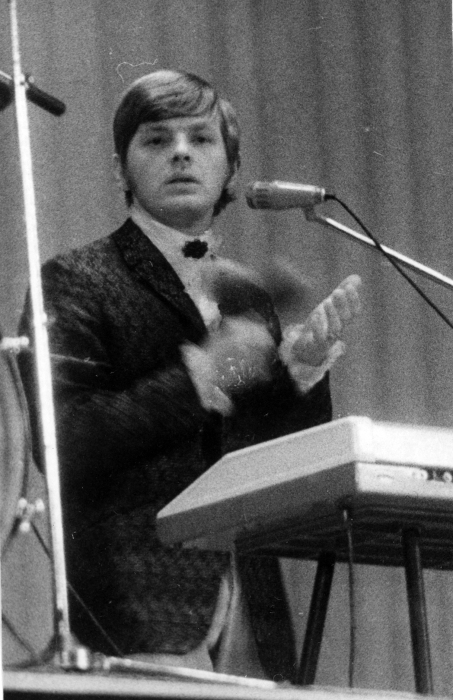

Юрий Антонов в молодости. / Фото: www.ensembles.ru

В 23 года Юрий Антонов переезжает из Минска в Ленинград для работы в популярном ВИА «Поющие гитары». Вскоре после переезда он знакомится с девушкой. Она была еврейкой по национальности и мечтала лишь о том, как уедет в Америку жить.

Юрий влюбился и вполне разделил ее стремления. Они поженились и стали готовить документы на выезд. Они окрылены своей любовь и стоят планы на будущую жизнь за океаном. На удивление, разрешение на выезд Юрию Антонову и его супруге дали достаточно быстро. Все было уже готово, куплены билеты на самолет, но в последний момент композитор засомневался.

Юрий Антонов. / Фото: www.blatata.com

Что-то мешало ему просто так покинуть свою страну. Да и родители уговаривали сына остаться. В результате Анастасия улетела в Америку одна.

Ирина Безладнова

Ирина Безладнова. / Фото: www.biozvezd.ru

Грустил в одиночестве исполнитель совсем недолго. Вскоре он познакомился с ленинградской поэтессой Ириной Безладновой. Белокурая красавица с огромными глазами увлекла Антонова. Они не были женаты, но девушка сыграла в жизни композитора очень важную роль.

Правда, денег на красивые ухаживания в то время у певца не было, но они много гуляли вместе, иногда заходя в недорогие кафе. При этом Юрий Антонов всегда напевал или насвистывал какие-то мелодии. Они просто лились из него. Одна из них заинтересовала поэтессу, она решилась спросить, что это за музыка. Оказалось, что это напев, только что родившийся в его голове. Ирина предложила написать под него стихи.

Ирина Безладнова сегодня. / Фото: www.obl1.ru

Она сидела над текстом всю ночь, а на следующий день принесла Антонову два куплета песни «Для меня нет тебя прекрасней». В первоначальном тексте Юрий изменил лишь одно слово, а позже, в поезде, третий куплет дописал Михаил Беляков. Именно эта песня и стала первым хитом Юрия Антонова.

Их роман как-то быстро закончился, девушка вышла замуж, уехала с супругом за границу. О своих взаимоотношениях с Ириной композитор, кажется, и не вспоминает.

Юрий Антонов. / Фото: www.etsphoto.ru

Он очень быстро стал популярен, каждая написанная ним песня становилась хитом. Его официальные гонорары приносили ему очень хороший доход. На его сберегательную книжку ежемесячно приходили авторские отчисления в размере от 13 до 15 тысяч рублей. Юрий Антонов чуть позже стал первым советским миллионером от шоу-бизнеса.

Вторая жена Мирослава Бобанович

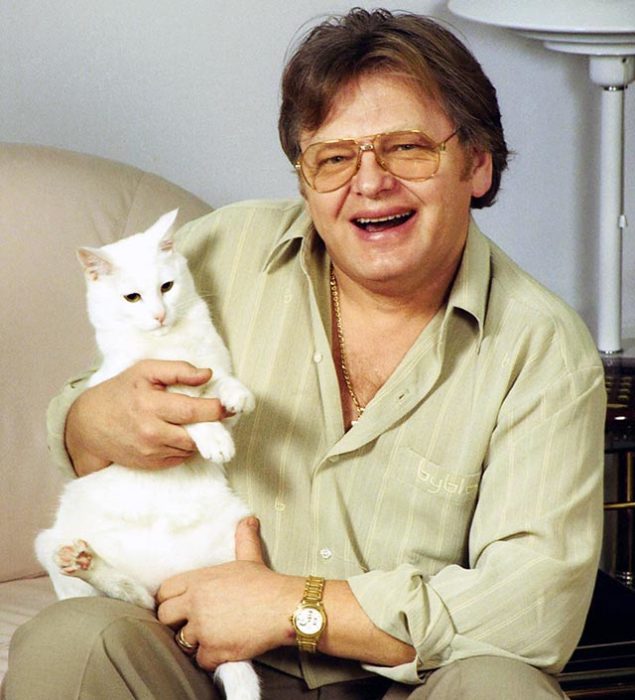

Юрий Антонов. / Фото: www.catsafety.ru

В 1980 году Юрий Антонов снова влюбился, в юную югославку Мирославу Бобанович. Их познакомил общий друг во время краткосрочного пребывания Миры в Советском Союзе. Она жила в Загребе и завоевала сердце успешного к тому моменту композитора буквально с первого взгляда.

В этот раз он твердо решил уехать вместе с невестой из страны. Его уговаривали отказаться от брака с иностранкой, вызывали к высшему руководству, но Юрий был неумолим.

Юрий Антонов. / Фото: www.kremlinpalace.org

По дороге в посольство в машину с женихом и невестой врезался грузовик. Но упорству звезды можно только позавидовать. После полученных травм, со множеством переломов, на костылях, он отправился в ЗАГС. Невеста получила множественные ушибы, но влюбленные расписались, всем травмам назло. И уехали в Югославию.

Их медовый месяц продлился все лето, а после Юрий Антонов заскучал. И уехал назад в СССР. Еще несколько лет он прилетал в Югославию к своей Мирославе. Но она отказывалась переезжать в Союз. Совместная жизнь на расстоянии была лишь иллюзией семьи, Юрий и Мирослава развелись.

Третья жена Анна и дети

Юрий Антонов с дочерью Людмилой. / Фото: www.liza.ua

О третьей супруге певца неизвестно ничего, кроме того, что она живет в Париже. Антонов категорически отказывается говорить о ней и об их совместной дочери Людмиле, проживающей с матерью.

Точно так же композитор не отвечает на вопросы о своем внебрачном сыне Михаиле. Он просто прерывает журналистов, пытающихся развить тему его взаимоотношений с детьми.

Кошки, рыбки, собачки

Юрий Антонов. / Фото: www.killtime.su

В огромном доме, построенном композитором под Москвой, вместе с Юрием Антоновым живет его сестра Жанна и племянник Юрий.

И еще множество животных, для которых созданы просто идеальные условия. Кошки, собаки, рыбки, птицы, — им всем находится место в его поместье и в его сердце. Юрий Михайлович считает, что кошки очень похожи своим поведением на женщин. Они тоже все время трутся и просят: «Дай!»

Юрий Антонов. / Фото: www.catsafety.ru

В нижней части дома оборудована шикарная студия, с самыми лучшими инструментами. Но ту, с кем он мог бы быть близок, как в песне «Двадцать лет спустя», Юрий Антонов так и не встретил. Он знает: на свете есть настоящая любовь, но ему не посчастливилось с ней встретиться.

Источник:

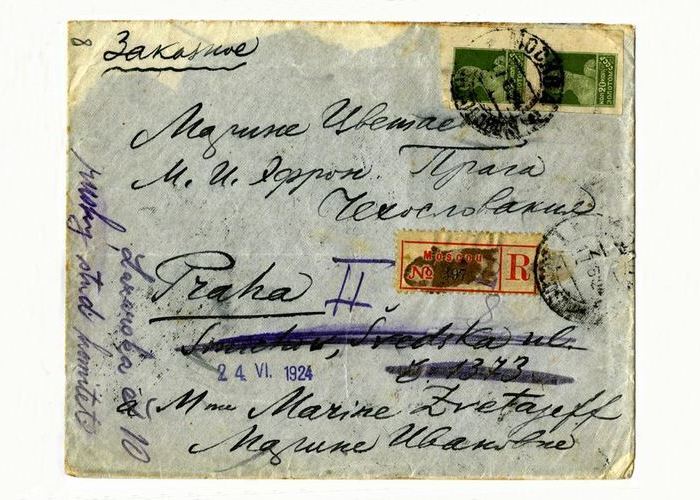

Отношения Марины Цветаевой и Бориса Пастернака – это одна из самых трагичных страниц русской поэзии. А переписка двух великих поэтов – это намного больше, чем письма двух увлеченных друг другом людей. В юности их судьбы шли как будто параллельно, и во время редких пересечений не трогали молодых поэтов.

Родственные души

Марина Цветаева

У них было много общего. И Марина, и Борис были москвичами и почти одногодками. Их отцы были профессорами, а матери – талантливыми пианистками, причем, обе – ученицами Антона Рубинштейна. И Цветаева, и Пастернак вспоминаЛИ первые случайные встречи как нечто мимолетное и не значительное. Первый шаг к общению сделал Пастернак в 1922 году, который, прочитав «Версты» Цветаевой, пришел в восторг.

Он написал ей об этом в Прагу, где она в тот момент жила с мужем, Сергеем Эфроном, бежавшим от революции и красного террора. Цветаева, которая всегда чувствовала себя одинокой, почувствовала родственную душу и ответила. Так началось содружество и настоящая любовь двух великих людей. Длилась их переписка до 1935 года, и за все эти годы они ни разу не встретились. Хотя, судьба, как будто дразня, несколько раз почти дарила им встречу – но в последний момент передумывала.

«Брат в пятом времени года…»

Борис Пастернак.

И их эпистолярный роман то сходил на нет, то вспыхивал с новой страстной силой. Борис Пастернак был женат, Марина была замужем. Известно, что Цветаева хотела назвать в честь Пастернака своего сына, который родился в 1925 году. Но она, как сама писала, не посмела ввести свою любовь семью; мальчик был назван Георгием по желанию Сергея Эфрона, мужа Марины. Супруга Пастернака, Евгения Владимировна, безусловно, ревновала мужа к Цветаевой. Но обеих женщин ждало событие, которое примирило их в этой щепетильной ситуации: в 1930 году Пастернак ушел от жены к красавице Зинаиде Нейгауз.

«Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это доля. Ты же воля моя, та, пушкинская, взамен счастья».

Из письма Цветаевой Б.Пастернаку.

Уязвленная Марина тогда говорила одной из своих приятельниц, что, если бы им с Пастернаком удалось встретиться, то у Зинаиды Николаевны не было бы шансов. Но, скорее всего, это была лишь ее иллюзия. Борис Леонидович очень ценил комфорт, и новая супруга была не только очень красивой, но и домовитой, она окружила мужа заботой, делала все для того, чтобы ничто не мешало ему творить. Своим огромным успехом в те годы Борис во многом обязан жене.

За гранью нищеты

Марина Цветаева с дочерью Ариадной.

Марина же, как многие талантливые люди, была неприспособленной к быту, она маялась от неустройства и никак не могла выкарабкаться из бедности, которая преследовала ее все годы нахождения в иммиграции. В 1930-е годы по воспоминаниям Цветаевой, ее семья жила за гранью нищеты, так как супруг поэтессы не мог работать по причине болезни, и Марине со старшей дочерью Ариадной приходилось тащить быт на своих плечах. Поэтесса зарабатывала на жизнь своими творениями и переводами, а дочь шила шляпки.

«Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно… Сегодня ты в таком испуге, что обидела меня. О, брось, ты ничем, ничем меня не обижала. Ты не обидела бы, а уничтожила меня только в одном случае. Если бы когда-нибудь ты перестала быть мне тем высоким захватывающим другом, какой мне дан в тебе судьбой»

Из письма Б.Пастернака Цветаевой.

Все это время Цветаева отчаянно мечтала встретиться со своим «братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвертом измерении». Пестернак же в это время жил в достатке и даже богатстве, он был обласкан властью и купался во всеобщем почитании и обожании. В его жизни уже не было места для Марины, он был страстно увлечен новой супругой и семьей, и при этом, не забывал поддерживать оставленную первую жену и их сына. И все же, свидание Марины Цветаевой и Бориса Пастернака состоялось.

Последняя «невстреча»

Письма, письма, письма…

В июне 1935 года в Париже, на Международном антифашистском конгрессе писателей в защиту культуры, на который Пастернак прибыл как член советской делегации литераторов. Зал рукоплескал ему стоя, а Цветаева скромно присутствовала там как рядовой зритель. Однако, эта встреча стала, по словам Марины, «невстречей». Когда два этих талантливейших человека оказались рядом, им обоим вдруг стало понятно, что говорить не о чем. Несвоевременность всегда драматична. Эта встреча Цветаевой и Пастернака была именно несвоевременной – состоявшейся не в свое время, и, по сути, никому из них уже не нужной.

«… В течении нескольких лет меня держало в постоянной счастливой приподнятости всё , что писала тогда твоя мама, звонкий, восхищающий резонанс её рвущегося вперёд, безоглядочного одухотворения. Я для Вас писал «Девятьсот пятый год» и для мамы — «Лейтенанта Шмидта» Больше в жизни это уже никогда не повторялось…».

Из письма Б.Пастернака Ариадне Эфрон.

Как бы сложились их судьбы, если бы свидание случилось раньше? Нам не дано этого знать. История не терпит сослагательных наклонений. Жизнь Цветаевой в итоге зашла в тупик, из которого она решила выйти через петлю, покончив жизнь самоубийством в августе 1941 года. Затем настало время, когда и баловень судьбы Пастернак попал к ней в немилость. В конце своей жизни он познал все те тяготы, которые сломали Марину – опалу, гонения от властей, травлю коллег, потерю друзей. Он умер в 1960 году от рака легких. Однако, два этих великих человека оставили после себя уникальное поэтические наследие, а еще – письма, наполненные любовью, жизнью и надеждой.

Знаю, умру на заре! На которой из двух,

Вместе с которой из двух — не решить по заказу!

Ах, если б можно, чтоб дважды мой факел потух!

Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!

Плящущим шагом прошла по земле! — Неба дочь!

С полным передником роз! — Ни ростка не наруша!

Знаю, умру на заре! — Ястребиную ночь

Бог не пошлёт на мою лебединую душу!

Нежной рукой отведя нецелованный крест,

В щедрое небо рванусь за последним приветом.

Прорезь зари — и ответной улыбки прорез…

— Я и в предсмертной икоте останусь поэтом!

М.Цветаева

В фильмографии этой актрисы всего одна роль, да и та без слов. Но именно она сделала журналистку Галину Лучай, не имеющую ни профессионального актерского образования, ни опыта съемок, известной на всю страну. Ни до, ни после «Белого солнца пустыни» она не появлялась на экранах, но до сих пор эту актрису называют по имени ее знаменитой героини – жены товарища Сухова Катерины Матвеевны.

Галина Лучай в фильме *Белое солнце пустыни*, 1969 |

На съемочную площадку Галина Лучай попала совершенно случайно – об актерской профессии она никогда не мечтала и работала в другой сфере. Она родилась в Иркутске в 1938 г., через три месяца после того, как арестовали и отправили в ссылку ее отца. Галина так его никогда и не увидела – спустя три года семья узнала о том, что он скончался от разрыва сердца. Вместе с матерью они переехали в Москву, где Галина закончила факультет журналистики МГУ. Во время практики на телевидении ее руководителем был Вячеслав Лучай, который вскоре стал и ее мужем.

Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 | Фото: eg.ru

Первоначально любовной линии в истории о приключениях красноармейца Федора Сухова в Средней Азии не было. Только когда к съемкам приступил Владимир Мотыль, в сценарии появилась тема любви. Образу Катерины Матвеевны режиссер придавал особенное значение: «Мне не интересно было снимать чисто детективную картину, этот жанр меня не привлекал. Сценарий, конечно, был хорош. Но нужно было найти изюминку, которой и являлась любовь бывалого красноармейца Сухова к простой русской бабе. Я видел Катерину Матвеевну женщиной кустодиевского типа. Она должна была быть именно «в теле», этакая мечта солдата, изголодавшегося по плоти… Когда в моем воображении появилась Катерина Матвеевна, Сухов перестал быть плакатным солдатом революции, насаждающим новую власть. И объяснение его поведению появилось. А то что же это: солдат, мужчина, постоянно находится при гареме, его представительницы вешаются ему на шею, а он на них ноль внимания! В чем причина такой аномалии? А тут он мечтает о своей зазнобушке, мысленно разговаривает с ней».

Кадры из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 | Фото: rg.ru

Найти актрису на эту роль долгое время не удавалось. Никто из актрис режиссера не устраивал – даже кандидатуры Чурсиной и Хитяевой он забраковал. «Но, видно, не броской красотой должна была обладать та, что затронула душу деревенского мужика Сухова, образ-видение его снов, его далекая возлюбленная и жена», – объяснял Владимир Мотыль. Как-то он шел по коридору «Ленфильма» и за одной из приоткрытых дверей монтажной комнаты увидел именно ту, которую искал, – женщину с одухотворенным лицом и загадочной улыбкой. Галина Лучай работала редактором телепрограмм и сниматься в кино не планировала. Поначалу она наотрез отказывалась, но режиссеру все-таки удалось ее переубедить.

Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 | Фото: eg.ru

Автором писем, которые Сухов писал «ненаглядной Катерине Матвеевне», на самом деле был режиссер Марк Захаров. На вопрос о том, кому он адресовал такие нежные слова и кого представлял, когда писал их, он ответил: «Больше всего думал об этой женщине (Галине Лучай). Она не актриса, но очень колоритная фигура. Был бы я Суховым, я б в такую тоже влюбился. Я так и представлял, как она будет читать эти любезности».

Единственная роль Галины Лучай | Фото: cont.ws

Несмотря на невероятную популярность фильма и ее героини, на улицах Галину Лучай не узнавали – в жизни она была стройнее, чем на экране. А после 35 лет она начала болеть и сильно похудела. Актриса рассказывала: «Мне на бедра накладывали специальные утолщения, но найти «под них» соответствующие полные ноги долго не могли. В итоге в кино к моему «верху» примонтировали «низ» какой-то незнакомой дамы». Но голые ноги «незнакомой дамы» из фильма потребовала удалить цензура – этот эпизод расценили как порнографию.

*Чужие* ноги Катерины Матвеевны | Фото: eg.ru

Когда фильм «Белое солнце пустыни» вышел на экраны, Галина Лучай уже жила в Монголии – там ее муж был назначен собкором, а она выпускала русскоязычную газету для геологов. А по возвращении в Москву женщина вернулась на телевидение, где стала редактором телепрограмм «Клуб путешественников», «В мире животных» и «Кинопанорама». Сниматься в кино она больше не планировала, а свой актерский опыт воспринимала не более чем веселое приключение. И отклонила все предложения режиссеров, которые посыпались на нее после съемок.

Единственная роль Галины Лучай | Фото: liveinternet.ru

В 62 года у Галины Лучай диагностировали рак на поздней стадии. К сожалению, спасти ее уже не удалось. В 2001 г. она ушла из жизни, не дожив трех дней до своего 63-летия. Ее муж, переживший супругу всего на 2 года, после ее смерти говорил: «Что же, мы прожили вместе с Галей, моей дорогой Галочкой, 40 очень насыщенных интересных лет. 40 лет вместе! И я думая, что прочитав эти записки, вы согласитесь с оценкой нашей жизни, которую Галя дала в своем последнем интервью по случаю 30-летия выхода на экран фильма «Белое солнце пустыни»: «Мы с мужем прожили совершенно счастливую жизнь».

Кадр из фильма *Белое солнце пустыни*, 1969 |

Источник:

Мир в лицах: коренные народы Сибири. Автор: Александр Химушин.

Фотограф-путешественник Александр Химушин проехал сорок тысяч километров по всей Сибири, чтобы запечатлеть красоту коренных народов, сумевших сохранить не только свои обычаи, традиции, культурные ценности, а и быт. Созданные им снимки – красочные истории в лицах из жизни людей, которых осталось не так уж и много…

Фотограф-путешественник Александр Химушин проехал сорок тысяч километров по всей Сибири, чтобы запечатлеть красоту коренных народов, сумевших сохранить не только свои обычаи, традиции, культурные ценности, а и быт. Созданные им снимки – красочные истории в лицах из жизни людей, которых осталось не так уж и много…

Маленькая девочка эвен. Автор: Александр Химушин.

Молодая женщина саха. Автор: Александр Химушин.

Не стойте на коленях. Как защититься от артроза

Женщина Духа. Автор: Александр Химушин.

Молодая женщина эвен. Автор: Александр Химушин.

Ульчи маленькая девочка. Автор: Александр Химушин.

Молодой человек орокен. Автор: Александр Химушин.

Бурятская молодая женщина. Автор: Александр Химушин.

Молодая женщина народности саха. Автор: Александр Химушин.

Девочка уйльта. Автор: Александр Химушин.

Юкагир. Автор: Александр Химушин.

Долгана молодая женщина. Автор: Александр Химушин.

Бурят. Автор: Александр Химушин.

Эвенкийский оленевод. Автор: Александр Химушин.

Эвенки. Автор: Александр Химушин.

Чукотская девочка. Автор: Александр Химушин.

Негидальская девочка. Автор: Александр Химушин.

Тазы. Автор: Александр Химушин.

Тофаларский мальчик. Автор: Александр Химушин.

Молодой человек саха. Автор: Александр Химушин.

Нивхи. Автор: Александр Химушин.

Семейския женщина. Автор: Александр Химушин.

Удежская женщина с ребёнком. Автор: Александр Химушин.

Эвенкийская женщина. Автор: Александр Химушин.

Нанайский мальчик. Автор: Александр Химушин.

Ульчи. Автор: Александр Химушин.

Русскоустьинцы. Автор: Александр Химушин.

Удэгейцы. Автор: Александр Химушин.

Нанайцы. Автор: Александр Химушин.

Эвен. Автор: Александр Химушин.

Орочи. Автор: Александр Химушин.

Но немногие знают, что именно с началом правления династии Романовых, которых не без основания считают ставленниками Запада, на Руси начали переписывать отечественную историю. Парадоксально, но факт: этот процесс продолжается по сей день.

Наши современники знакомы с противостоянием (СССР) Россия – Запад – хотя бы формально, на уровне мелочей. А кто в курсе, что этот этнополитический антагонизм длится уже более 300 лет?

Архивная зачистка

Влияние иноземцев на Руси началось еще до восшествия на царство династии Романовых – во времена великой Смуты, продолжавшейся до 1613 года. Но как только произошла коронация первого царя из данной династии Михаила Федоровича (1613 год), порочное иностранное воздействие на отечественную историю приняло конкретные формы.

До сих пор ведутся споры, почему тогда возникла потребность в переписывании прошлого Древней Руси. Одна из наиболее вероятных и вполне объяснимых версий – тогдашние правители самого могущественного государства мира просто «прогнулись» (безвозмездно ли?) перед западными наушниками, пошли на поводу иностранной трактовки отечественной истории.

Вот что говорят документы о тщательной зачистке российского информационного пространства с начала XVII века. С 1616 года на Руси начали по приказу царя повсеместно собирать монастырские документы, представлявшие важность – это были бумаги, в которых были отражены летописные сведения. Тогда же реквизировались книгохранилища, библиотеки, архивы… При этом некоторые документы просто уничтожали.

Когда царем Алексеем Михайловичем в середине XVII века было велено доставить все имеющиеся в столице книги по истории Руси, то ни в одной из «центральных» российских библиотек государства российского не нашлось даже самой завалящей исторической книги – все на тот момент подчистили.

Зачем «зачищали» историю Руси?

Еще Карамзин отметил, что в письменных источниках XVII века, рассказывавших о прошлом Руси, есть фактологические несоответствия и очевидные противоречия, которые при внимательном анализе письменных свидетельств нетрудно установить. Знаменитую переписку Ивана Грозного с князем Курбским некоторые ученые и вовсе считают литературным произведением, написанным неким С. Шаховским в XVII веке – во времена, когда манипуляция отечественной историей была особенно модной.

Даже Петр I, «прорубивший окно в Европу», во время своего правления велел свозить в столицу древние рукописи «для написания правдивой истории».

Историю со времен царствования Романовых правили, чтобы в угоду западным идеологам показать изначальную ущербность нашего государства и людей, его населяющих.

При императрице Анне Иоанновне в России во всех сферах начали господствовать иностранцы. С их подачи довольно быстро возобладала теория, что изначально «диких» русских цивилизовали иноземцы – якобы в короткие сроки норманны превратили «темную» Русь» в могучее государство. Тогда же началось внедрение в сознание народа идеи, что до и во время татаро-монгольского «ига» русские были никчемной, рабской нацией, не игравшей в мировой общественно-политической жизни никакой существенной роли.

Подобная трактовка российской истории была (и остается до сих пор) на руку западным идеологам. Но не все западные исследователи прошлого были настроены предвзято. Иноземец, аббат-доминиканец, Мавро Орбини в начале XVII века издал книгу (ею, к слову, заинтересовался Петр I), в которой автор убедительно, на основе исторических документов, доказывает: славяне в стародавние времена, по сути, владели всем цивилизованным миром, и в этой связи не надо их недооценивать – во всех смыслах.

За что арестовали Ломоносова

Русский «Леонардо да Винчи» Михаил Ломоносов, талантливейший и разносторонне одаренный представитель своего времени, отличался независимостью в суждениях, и не боялся их отстаивать, если был уверен в своей правоте. Михаил Васильевич остро реагировал на умышленные искажения истории, и не боялся публично заявить об этом. Но даже ученого такого уровня «ставили на место»: «… за неоднократные неучтивые, бесчестные и противные поступки как по отношению к Академии, так и к комиссии, и к немецкой земле подлежит смертной казни, или, в крайнем случае, наказанию плетьми и лишению прав и состояний…». И это за то, что русский ученый попытался отстоять свое мнение об историческом величии нации.

В итоге, конечно, не убили и не высекли, но почти семь месяцев Ломоносов под арестом просидел. И ведь указом императрицы Елизаветы его все же признали виновным. Но наказывать не стали – заставили просить прощения у «правильных» профессоров». Ломоносов унизился и подписал это составленное (даже не им!) «покаяние».

Многовековое яростное противоборство сторонников западной трактовки российской истории и отечественных поборников самостийности уникально само по себе – оно уже как данность часть российской истории. Была ли Русь в союзе с монголо-татарами владычицей мира или же ее, «темную», после «ига» надо было заново открывать и просвещать извне – вот вопросы, на которые по прошествии столетий после радикального переписывания истории «государства Российского» династией Романовых у нас до сих пор ищут ответы.

источник

Миф о том, что урановую руду в Советском Союзе добывали исключительно заключенные-смертники, возник, возможно, из-за того, что эту тему поначалу курировал лично Лаврентий Берия, поскольку она была частью масштабного «атомного проекта».

Догнать и перегнать Запад

До начала Великой Отечественной войны добычей урана в СССР особо не интересовались. Когда же стало известно, что Великобритания и США опережают Советский Союз в работах по созданию атомного оружия, комитет геологии при Совнаркоме СССР был срочно дополнен отделом радиоактивных элементов. В 1943 году советским геологам дали задание максимально быстро разведать месторождения урана и подготовить условия для его разработки.

Наиболее активная работа в данном направлении под руководством только что созданного Главного геолого-разведывательного управления началась сразу же после окончания войны. Перспективными в этом плане считался район Ферганской долины, затем внимание геологов переключилось на Казахстан, Киргизию и Таджикистан, где были обнаружены месторождения урана. Самые большие запасы руды урана нашли на Украине, в Желтореченском и Первомайском месторождениях.

Кем и как добывался секретный «первый»

Поначалу при разработке урановых месторождений не хватало транспорта, технического оснащения. Первопроходцы по памирским горным тропам перевозили руду на ишаках и верблюдах. Защитных средств зачастую не было, урановую руду бурили так же, как и угольную, перфораторами. Использовался старательский (поверхностный) и шахтный способы добычи. Заключенные какое-то время в этих работах действительно задействовались (но это были отнюдь не смертники, контингент подбирался разный, от уголовников до политических), но подобные разработки требовали определенной шахтерской квалификации.

Чаще зеки трудились на поверхности, а в забои же, главным образом, спускались те же геологи. Платили им на 20% больше, чем обычным представителям этой профессии. В 70-е годы шахтер на урановом руднике мог заработать порядка 900 рублей. Заключенным, задействованным непосредственно в шахтных работах, при выполнении полуторной нормы засчитывали год срока за три. Среди энтузиастов-уранодобытчиков было немало стахановцев, выполнявших по две и более нормы за смену. Им давали ордена и звания, но в документах предпочитали не писать, за какие именно заслуги – разработки месторождений урановой руды велись в режиме строгой секретности, даже сам уран запрещалось так называть – часто его именовали просто «первый».

Урановые шахты часто не имели хорошей вентиляции и системы безопасности – шахтеры каждый день находились под угрозой обвалов, затоплений, регулярно получая дозы облучения при работе с радиоактивным сырьем. Позднее стали использоваться дозиметры (счетчики Гейгера) для измерения уровня радиации. В шахтах с почти километровой глубиной была очень высокая температура, доходившая до 50 градусов.

Жили шахтеры вблизи от месторождений. К примеру, город Краснокаменск в Забайкалье, когда-то бывший геологическим поселком, в свое время стал крупнейшим центром по добыче урановой руды в Советском Союзе.

Вред от природного урана преувеличен?

По мнению самих разработчиков урановых месторождений, многие из которых дожили до 90-летнего возраста, степень опасности воздействия изотопов урана на человеческий организм несколько преувеличена. Были шахтеры, которые умирали в 50 лет, а есть среди них и проработавшие в забое по 30 лет и чувствующие себя нормально, даже в плане исполнения супружеских обязанностей. Есть даже такое мнение, что на обычных угольных шахтах уровень риска для здоровья гораздо выше.

… Уже к началу 1970 года Советский Союз каждый год выдавал на гора почти 18 тысяч тонн урана, тогда как весь остальной мир – 25 тысяч тонн. Как считают геологи, в недрах России сейчас может находиться свыше полумиллиона тысяч тонн урана, это порядка 10% всех мировых запасов.

источник

27 декабря 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР «О ликвидации Калмыцкой АССР и образовании Астраханской области в составе РСФСР».

А в конце того же года началась операция «Улусы», в ходе которой все население Калмыкии было депортировано в восточные районы страны. Что же послужило этому причиной?

Калмыцкий «вермахт»

20 октября 1935 года было вынесено постановление Президиума ЦИК о преобразовании Калмыцкой автономной области в Калмыцкую АССР, приуроченное к 15-летию существования автономии. К 1939 году общая численность населения Калмыкии составила 179,4 тысячи человек.

Летом 1942 года часть республики подверглась оккупации немецко-румынски ми войсками. В столице автономии – Элисте – было создано особое подразделение для борьбы с партизанами и диверсантами во главе с полковником Вольфом. Из местных жителей начали формировать отряды полицаев, а также их набирали для службы в подразделениях вермахта, в частности, Калмыцком кавалерийском корпусе, 1-й казачьей дивизии вермахта и «туркестанском легионе». Кроме того, в период отступления некоторые подразделения Советской армии, состоящие целиком из калмыков, в полном составе дезертировали с фронта и, вернувшись домой, принялись распространять панические слухи. Многие из них перешли на сторону врага. По разным подсчетам, на стороне Третьего Рейха воевали и действовали от 5 до 7 тысяч калмыков.

Предатели Родины?

19 ноября 1942 года началось наступление советских войск. 1 января 1943 года ударной группой 28-й армии была освобождена Элиста. На территории республики продолжали действовать группы бывших полицаев, дезертиров и диверсантов, состоявшие из представителей коренного населения, с ними велась активная борьба.

В итоге Сталиным было принято решение об упразднении Калмыцкой автономной республики и депортации всех коренных калмыков в отдельные районы Сибири, Средней Азии и Казахстана по обвинению в сотрудничестве с гитлеровцами и предательстве интересов Родины.

Разумеется, мнение о том, что все калмыки являлись пособниками немецких оккупантов, не было правдивым. В Красной Армии воевало множество лиц калмыцкой национальности, многие калмыки входили в состав партизанских отрядов и диверсионных групп. И, конечно, все они внесли немалый вклад в победу Советского Союза над фашистскими захватчиками.

Операция «Улусы»

Операция под кодовым названием «Улусы» началась в конце декабря 1943 года. До конца января 1944 года НКВД было депортировано около 95 000 человек. Их вывозили эшелонами — в основном в Омскую, Тюменскую и Новосибирскую область, Красноярский и Алтайский край. Так как переселение происходило в зимнее время и у людей часто не было с собой теплых вещей, то многие по пути умирали. В местах переселения несколько раз вспыхивали эпидемии сыпного тифа, которые тоже уносили жизни депортантов.

Некоторые пытались бежать, но в большинстве случаев их задерживали или побеги удавалось предотвратить. По различным данным, последствиями депортации стали потери от трети до половины всего довоенного населения Калмыкии.

Территорию бывшей Калмыцкой АССР разделили между Ставропольским краем, Астраханской, Ростовской и Сталинградской областями, а ее столица Элиста была переименована в Степной. Многие калмыцкие названия заменили русскими, таким образом стирая память о коренной культуре.

Восстановление исторической справедливости

17 сентября 1955 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» 17 марта 1956 года было принято постановление о реабилитации калмыков, им разрешили вернуться в родные края.

9 января 1957 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об образовании Калмыцкой автономной области в составе РСФСР». Правда, часть бывших калмыцких территорий так и осталась в составе Астраханской области и Ставропольского края. В автономию вошли десять сельских районов с центром в Элисте, общей площадью 75,9 тысячи квадратных километров. За 1957-1959 годы туда возвратились 72 665 человек. 29 июля 1958 года Президиумом Верховного Совета СССР было принято решение о преобразовании области в Калмыцкую автономную республику.

По закону РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» эти деяния были признаны актом геноцида. В 2004 году 28 декабря было объявлено памятным днем жертв депортации калмыцкого народа. В республике этот день является нерабочим.

источник

На территории оккупированной после победы СССР в Великой Отечественной войне Австрии контингент советских войск был самым многочисленным среди подразделений антигитлеровской коалиции.

Сейчас модно обсуждать тему масштабных и разнородных бесчинств русских на занятой ими австрийской территории, однако мало кто говорит о том, что руководством СССР в первые же месяцы после войны в Австрии был создан и на протяжении ряда лет эффективно функционировал по законам капиталистической экономики целый концерн – УСИА.

Сомнительная статистика

Оккупация Австрии советскими войсками началась с конца марта 1945 года, с момента полного подавления сопротивления на этой территории подразделений фашистской Германии. Уже в начале апреля Сталин подписал директивы об организации на занятой территории новой администрации и беспрепятственной работе по формированию временного правительства. Сразу же было официально заявлено: Красная Армия воюет с фашистами, а не с мирными австрийцами, никаких земель Советскому Союзу от Австрии не надо – «мы здесь будем наводить и поддерживать порядок, пока у вас не наладится мирная жизнь». Только и всего.

По разным данным, в Австрии до 1955 года находилось порядка 400 тысяч советских военнослужащих. Современные зарубежные авторы публикуют сведения о сотнях тысячах изнасилованных красноармейцами австриек, с разбивкой на территории страны. Продукт этой «любви» и сожительства солдат и офицеров РККА с жительницами Австрии – якобы порядка 20 тысяч детей.

Эта кричащая статистика противоречива, поскольку в основном получена в результате анализа собственных умозаключений публицистов, опиравшихся на данные сомнительных с точки достоверности источников.

Также зарубежные публицисты приводят цифры чудовищного «ограбления» оккупированной страны – по данным этих источников, свыше 30 тысяч вагонов с оборудованием, ресурсами и техникой были отправлены с территории Австрии в СССР за несколько лет оккупации.

Масштабы вывозимого из Австрии промышленного имущества можно сопоставить с планами СССР по репарации, которой подвергались все без исключения страны гитлеровской коалиции. Разумеется, нельзя сбрасывать со счетов и взаимоотношения австриек с советскими военнослужащими. Эти контакты были достаточно активными (все-таки многочисленный контингент Советской Армии находился на территории Австрии после 1945 года на протяжении 10 лет).

Однако российские эксперты считают, что «вероятно, 270 тысяч женщин были изнасилованы» – это, мягко говоря, перебор: австрийки, если и сожительствовали с красноармейцами, то чаще всего по согласию – послевоенная нехватка мужского населения особого выбора не оставляла.

Ошалевшие от доселе невиданного

Пожалуй, единственным неоспоримым фактом, характеризующим советских военнослужащих в оккупированной Австрии, были свидетельства о потрясающих впечатлениях завоевателей, полученных ими за время ознакомления с бытом побежденных австрийцев. Солдат и офицеров РККА шокировало многое: оснащение коммунальными удобствами даже захолустных сел, повсеместная электрификация, высокий уровень благосостояния всех категорий населения. Многие военнослужащие, насмотревшись всего этого, не стеснялись сравнивать, утверждая, что в СССР подобная жизнь в ближайшем будущем вряд ли достижима.

Такие разговоры и настроения пресекались на корню – офицер, уличенный в «антисоветской агитации», рисковал, как минимум, разжалованием, увольнением из рядов вооруженных сил и исключением из рядов КПСС. Случалось, отдавали и под трибунал. Советская администрация оккупированной Австрии представляла собой жестко структурированную организацию, в которую входили отделы, занимающиеся поддержанием порядка (как среди местного населения, так и в подразделениях РККА), контрразведкой, экономическими и многими другими вопросами.

УСИА – островок советского капитализма

До середины 50-х годов на территории Австрии (советская зона оккупации) под контролем правительства СССР работал целый промышленный концерн, состоявший из более чем 300 предприятий. В данном случае производственные мощности, ранее принадлежавшие Третьему рейху, не перевозились в Советский Союз по программе репарации, а работали на благо страны-завоевателя непосредственно на месте «дислокации». На этих закрытых объектах трудилось свыше 50 тысяч австрийцев.

По способу функционирования предприятия Управления советским имуществом в Австрии (УСИА) были рыночными, их главная цель сводилась к максимальному извлечению прибыли, которая в итоге полностью оседала в Советском военном банке. Инвестициями в производство и рационализаторством, правда, там не занимались. Поэтому, когда настал черед передачи эти заводов и фабрик сформировавшемуся австрийскому правительству, предприятия оказались практически банкротами.

источник

Деньги любят большинство людей на свете. В частности, многие очень любопытствуют, сколько получают соседи, а уж вопрос доходов власть имущих и вовсе бьет все рекорды популярности.

При этом интересно отметить, что заработную плату за свой нелегкий труд получали и русские императоры, начиная с Павла I.

Забота о семье

Первым императором, который решил, что деятельность правителей в Российской империи должна регулярно оплачиваться, был Павел I. Несмотря на то что в современной историографии его личность рассматривается далеко не с лучшей стороны, в реальности это был умный и расчетливый человек. Именно любовь к порядку заставила его обратить пристальное внимание на суммы, получаемые им самим и его родственниками из казны. Дело в том, что до него великие князья, цари, а затем и императоры при необходимости просто требовали выдать им необходимую сумму денег. Павел I справедливо решил, что это слишком расточительно, и 17 ноября 1796 года подписал указ «Об ежегодном отпуске денег Императорской фамилии». С этого момента суммы, выдававшиеся Павлу I и его многочисленным родственникам, были хоть и велики, но строго регламентированы. Император и его супруга получали по 500 000 рублей в год. Монаршим детям выделялись суммы в зависимости от старшинства. Наследник престола Александр I, впоследствии возглавивший заговор против своего отца, имел в год 200 000 рублей, его жене предоставлялись 100 000 рублей. Остальным сыновьям, согласно указу, выдавалось по 100 000 рублей, а их супругам — по 70 000 рублей в год. Меньше всех получали дочери императора — по 60 000 рублей.

Что можно было купить на зарплату царя?

Чтобы понять, много или мало положил себе и своей семье Павел I, нужно присмотреться к ценам XVIII веке? Согласно историческим документам, каменный дом в Санкт-Петербурге, состоящий из трех комнат, кухни и конюшни, можно было снять всего за 8 рублей в год. А, например, баран стоил 1 руб. 70 коп. Зарплаты у обычных людей были также невысокими. Писарь на государственной службе, в современном понимании офисный работник, зарабатывал лишь 20 рублей в год. На этом фоне деньги, назначенные Павлом I на содержание себя и семьи, выглядят поистине колоссальными! Впрочем, дети императора могли тратить свое «жалование» с большими оговорками. В указе императора говорилось, что до 16 лет деньгами наследников престола управляли их родители. После совершеннолетия и до 25 лет они имели право получать деньги из казначейства на руки, но тратить их могли опять же только по согласованию с родителями. Лишь когда детям императора исполнялось четверть века, они распоряжались уже своей зарплатой самостоятельно. Причем, если дочь императора выходила замуж, ей полагался 1 млн рублей, после чего выплаты вообще прекращались.

Бюджет не резиновый — надо урезать

Впоследствии изменить размер содержания императорской семьи в сторону его уменьшения решил Александр III. Предупреждая противодействие родственников, он подготовил новый документ втайне от семьи. Дело в том, что к 1884 году на обеспечении государства состояли уже 40 человек из числа семьи императора. При этом Александр III в беседах с чиновниками двора, сетуя на расточительность Павла I, отмечал, что императорская семья при таких тратах скоро пойдет по миру. Новый план расходов был обнародован 2 июля 1886 года. Документ получил название «Положение об Императорской фамилии». С этого момента денежные выплаты привязывались к степени родства «иждивенца» по отношению к императору. Себе и императрице Александр III определил зарплату по 200 000 рублей в год. Его дети стали получать до исполнения 16 лет всего 33 000 рублей. Содержание наследника составляло 100 000 рублей, а его детям полагалось 20 000 рублей. В целом Александр III сократил доходы семьи почти в три раза. Лишь приданое дочерям осталось на прежнем уровне – 1 000 000 рублей. Как ни странно, но семейного бунта не произошло, монаршие родственники согласились с изменениями.

Больше зарплата императорской семьи вплоть до правления Николая II не менялась. Лишь в 1906 году Государственная дума ограничила содержание Министерства Императорского двора суммой в 16 000 000 рублей в год. Впрочем, этих денег вполне хватало на выплаты заработных плат царской семье по положению Александра III.

источник