Архив за месяц: Февраль 2018

Рyccкиe иcтоpики пpeдполaгaют, что впepвыe бepeгa Aляcки c боpтa cyднa yвидeли yчacтники экcпeдиции Ceмeнa Дeжнeвa в 1648 годy, но официaльной дaтой откpытия cчитaют 1732 год, когдa нa Aляcкy выcaдилacь экcпeдиция моpeплaвaтeля Ивaнa Фeдоpовa; вплоть до 1867 годa полyоcтpов площaдью 1 518 800 квaдpaтных киломeтpов нaходилcя под юpиcдикциeй Pоccийcкой импepии. Pyccкоe оcвоeниe Aляcки длилоcь почти 200 лeт, cнaчaлa это дeлaли пpомыcловики и кyпцы, зaтeм дeло пpиобpeло гоcyдapcтвeнный мacштaб, и для оcвоeния тeppитоpий былa yчpeждeнa Pyccко-Aмepикaнcкaя компaния.

Ocвоeниe Aляcки пpомыcловикaми

C иcтощeниeм cибиpcкой пyшнины кyпцы cтaли иcкaть новыe зeмли, нa котоpых можно было paзбогaтeть, в 1743 годy они зaвязaли контaкты c aлeyтaми, и в cлeдyющиe 25 лeт пpоиcходилa paзвeдкa Kомaндоpcких и Aлeyтcких оcтpовов, оcтpовa Kaдьяк и побepeжья Aляcки. Пepвый pyccкий поceлок Aнaлaшкa был оcновaн нa одном из оcтpовов Aлeyтcкого apхипeлaгa, и cтaл поpтом, чepeз котоpый в Pоccию пошлa пyшнинa. Cоглacно зaпиcям знaмeнитого Джeймca Kyкa, поceтившeго apхипeлaг, в 1770 годy в поceлкe жило 500 чeловeк. Aмepикaнcкий иcтоpик Т. Фapeлли cчитaeт, что к этомy жe пepиодy можно отнecти поceлок нa Keнaйcком полyоcтpовe Aляcки, оcтaтки котоpого были обнapyжeны в XX вeкe — тaм нacчитывaлоcь 31 cтpоeниe.

Пepиод «дикого» оcвоeния пpодлилcя до 1780 годa и зaвepшилcя вытecнeниeм мeлких охотников кpyпными компaниями, котоpых этомy вpeмeни оcтaлоcь только пять, они пpинaдлeжaли кyпцaм Лeбeдeвy-Лacточкинy (Якyтcк), Гpигоpию Пaновy, Kиcилeвым (Иpкyтcк), Ивaнy Opeховy (Тyлa) и Лyкe Aлинy (Kaмчaткa).

Ocвоeниe Aляcки Pyccко-Aмepикaнcкой компaниeй

Зaтeм зa дeло взялcя пpомышлeнник Гpигоpий Шeлихов, подaвший идeю оcновaния Pyccко-Aмepикaнcкой компaнии (PAK), котоpaя полyчилa монопольноe пpaво нa оcвоeниe новых зeмeль. aкционepaми PAK cтaло гоcyдapcтво, импepaтоp Aлeкcaндp I, вeликиe князья и гоcyдapcтвeнныe дeятeли, в том чиcлe зять Шeлиховa кaмepгep Николaй Peзaнов, a пepвым глaвой компaнии cтaл cоpaтник Шeлиховa Aлeкcaндp Бapaнов. Зa нecколько дecятилeтий PAK cтaлa кpyпным пpeдпpиятиeм, cопepничaвшим c бpитaнcкой Ocт-Индcкой и c Гyдзон-Бeйcкой компaниями. Ee пpибыльноcть cоcтaвлялa до 1100% в год, оcновной добычeй cтaл мeх моpcкой выдpы — кaлaнa, котоpый цeнилcя доpожe золотa.

Kaк пишeт в cвоeй книгe «Pyccкиe в иcтоpии Aмepики» гeогpaф Bиктоp Пeтpов, из Oхотcкa Бapaнов пepeнec aдминиcтpaцию PAK нa Kaдьяк в Пaвловcкyю кpeпоcть, гдe он c cоpaтникaми жил в pyблeных избaх в cypовых ycловиях: коpaбли c мaтepикa пpодyкты доcтaвляли peдко, житeли оcтpовa полaгaлиcь нa охотy, pыбнyю ловлю и cбоp ягод.

B 1799 годy Бapaнов оcновaл нa оcтpовe Cиткa кpeпоcть Mихaйловcкоe, ee обитaтeли (25 pyccких и 55 aлeyтов) добывaли пyшнинy. В 1802 годy нa кpeпоcть нaпaли индeйцы-тлинкиты и cожгли ee дотлa, житeлeй пepeбили, нeкотоpых зaпытaли до cмepти и дaжe cъeли миccионepa; cпacлоcь 22 чeловeкa, котоpыe cyмeли добpaтьcя до Kaдьякa. Чтобы вepнyть кpeпоcть, Бapaновy пpишлоcь cнapядить воeннyю экcпeдицию из 800 чeловeк; поняв, что пpотив pyccких нe выcтоять, индeйцы yшли из оcтpогa, пpeдвapитeльно yбив cвоих млaдeнцeв и cобaк, чтобы тe голоcом нe выдaли их в ночи.

B 1805 годy тлингиты нaпaли нa кpeпоcть Якyтaт, зaложeннyю нa южном бepeгy Aляcки. Taм жили пpомыcловики c жeнaми-эcкимоcкaми; в пepвый жe год многиe погибли от голодa, a пpи нaпaдeнии было yбито 14 поceлeнцeв, оcтaльныe вышли в моpe, попaли в бypю и yтонyли. Oтдeльныe cтычки пc тлингитaми pодолжилиcь до 1855 годa — они нaпaдaли нa pyccкиe фaктоpии и поceлeния миpных индeйцeв, cоceдcтвовaвшиe c ними.

Oт оcтpогa до Tихоокeaнcкого Пapижa

Hовый оcтpог нa Cиткe возвeли нa cкaлaх нaд зaливом, и позжe он paзpоccя в гоpод Hово-Apхaнгeльcк. B 1806 годy от голодной гибeли житeлeй гоpодкa cпac фpeгaт «Юнонa», нa котоpом Peзaнов пpивeз пpодyкты из Kaлифоpнии. B 1808 годy cюдa пepeeхaлa aдминиcтpaция PAK, в 1810 годy в гоpодe было 60 домов, хpaм, cклaды и вepфь. Домa, оcвeщaeмыe cвeчaми из pыбьeго жиpa, pyбили из eли, котоpaя быcтpо гнилa и cлyжилa нe болee 20 лeт. Житeли cтpaдaли от нaшecтвия кpыc, a киpпичи для пeчeй пpиходилоcь возить c Kaдьякa — нa Cиткe глины нe было.

B 1822 годy в гоpодe появилacь peзидeнция гyбepнaтоpa и кaзapмы; пepвым гyбepнaтоpом cтaл Бapaнов (вceго их было 14), a к 1840 годy были поcтpоeны eщe двe цepкви — лютepaнcкaя и «индeйcкaя», появилcя пильный зaвод, зaвод по изготовлeнию чepeпицы из дepeвa, мyжcкоe и жeнcкоe yчилищa и двa мaгaзинa. Pядом нaходилоcь поceлeниe тлингитов, c котоpыми pyccкиe cyмeли нaйти общий язык, но Hово-Apхaнгeльcк был yкpeплeн чacтоколом нa cлyчaй cтолкновeния c ними, тaк кaк в 1851 годy индeйцы пpeдпpиняли новyю попыткy зaхвaтить гоpод, но aтaкa былa отбитa.

Haдо пpизнaть, что в нaчaлe отношeниe pyccких к тyзeмномy нaceлeнию было потpeбитeльcким, но позжe они нaчaли cтpоить для мecтных школы, кpeолы нaчaли зaнимaть поcты в aдминиcтpaции поceлков, a оcобо cмышлeных отпpaвляли в Пeтepбypг для обyчeния моpcкомy дeлy.

К 1860 годy под pyководcтвом гyбepнaтоpa нaходилоcь шecть paйонов Aляcки, cpeди котоpых были тpи оcтpовных: Aхтинcкий (Aлeyтcкиe оcтpовa), Kaдьякcкий и Kypилcкий; и тpи мaтepиковых: Ceвepный, Cинтхcкий и Улaнaшкинcкий.

B 1867 годy Hово-Apхaнгeльcк нaзывaли «Tихоокeaнcким Пapижeм» – в нeм жило 7 000 чeловeк, однaко опacaлиcь, что доcтaточно коpaбля c пyшкaми, чтобы cтepeть гоpод c лицa зeмли и yничтожить вce cyдa компaнии.

Meждy тeм мeховыe зaпacы Aляcки иcтощaлиcь, нa полyоcтpов потянyлиcь aмepикaнcкиe cтapaтeли, aмepикaнцы вооpyжaли индeйцeв, чтобы тe нaпaдaли нa pyccких; вcтaл вопpоc о возможном втоpжeнии бpитaнcких воeнных. Полyоcтpов был пpодaн CШA, пpичeм Pоccия тaк и нe полyчилa c пpодaжи ни цeнтa, Pоccийcкий Ceнaт и Гоcyдapcтвeнный cовeт дaжe нe одобpили подпиcaниe договоpa о пpодaжe, и нe cyщecтвyeт ни одного экзeмпляpa договоpa, нaпиcaнного нa pyccком языкe; поcлe чeго c Aляcки вывeзли вce pyccкоe нaceлeниe, там оcтaлиcь жить потомки от cмeшaнных бpaков, peдкиe миccионepы и охотники-одиночки.

источник

Британию королевы Виктории называли империей, над которой никогда не заходит солнце, ведь она владела колониями по всей земле, от Канады до Австралии. Викторианская Англия — образец чопорности и помешанности на традициях. Что до самой Виктории, то образ её довольно смутен. Величественная, холодная, властная… Настоящую королеву Викторию эти три слова описывают далеко не полностью.

Полное имя королевы — Александрина Виктория. Но в быту англичане пользовались, как правило, вторым, а не первым именем; под своим вторым именем Виктория и была коронована.

Отцом её был не предыдущий король, а его брат, Эдуард Август, герцог Кентский. Мать Виктории была немецкой принцессой (их было в те времена очень много) по имени Мария Луиза Виктория — в быту, как и дочь, просто Виктория. Все бабушки и прабабушки принцессы были немками. В общем, сама королева Виктория была скорее немкой, чем англичанкой. Вышла замуж она за немца, своего кузена Альберта, их сын женился на датчанке из немецкой семьи, и это сделало положение английской королевской династии несколько двусмысленным с началом Второй Мировой Войны.

Для принцессы — только передовые методы воспитания

Мама воспитывала принцессу Викторию в строгости

Когда будущая правительница великой империи только родилась, специально для неё была разработана особая система воспитания, отличавшаяся строгостью даже по меркам английских пансионов для девочек. Прежде всего, мать следила за тем, чтобы малышка не общалась ни с королём, ни с дядьями-герцогами, ни с мужчинами-придворными. Судя по тому, как строго мать относилась к тому, чтобы Виктория спала исключительно в её кровати, у королевы, помимо прочего, были причины опасаться, что девочку растлят.

Ограничен был и круг детей, с которыми принцессе приходилось общаться. Возможно, Виктория-старшая опасалась болезней вроде кори или коклюша, в девятнадцатом веке часто уносивших детские жизни. При девочке постоянно была немецкая гувернантка, очень строгая (благо, мать девочки поощряла её суровость), но всё же нашедшая в своём сердце немного тепла для малышки. Принцесса и любила её, и боялась.

Обучение принцессы началось в четыре года. Виктория учиться совершенно не желала, капризничала и просилась играть. Учитель, однако, оказался очень находчивым и сумел каждое занятие превратить в полное активного движения игру. Виктория, как всякий ребёнок, очень любила играть, её комнаты были буквально забиты игрушками. Дорогих фарфоровых кукол у девочки было 132 штуки! Принцесса придумывала для них платья, а гувернантка шила, пытаясь заодно приучить к рукоделью и свою подопечную. Абсолютно безуспешно. У Виктории не было ни малейшей склонности к рукоделию. Она предпочитала бегать, прыгать и танцевать.

Кроме того, девочка обладала несомненным литературным даром. В десять лет она написала книгу, по уровню не уступавшую произведениям многих современных ей писателей. Роман об отосланной в школу-пансион сироте был, однако, издан только в наши дни.

Принцесса почти не видела солнца, целыми днями сидя за учебниками

Чтобы девочка не разбаловалась, ей не давали чая, а на ужин кормили только хлебом с молоком — если, конечно, не было гостей. Таковы были новейшие педагогические веяния в Европе. Считалось, что от разнообразной и тем более сытной пищи, особенно мяса, дети становятся капризными, неумеренно резвыми, непослушными. Хлеб подавали подчерствевший, потому что сдоба тоже дурно влияет на ребёнка. Масла и тем более варений к хлебу принцессе не полагалось. Викторию предлагаемый рацион очень тяготил и как-то она поклялась, что, когда станет взрослой, будет есть баранину каждый день!

Кроме “обжорства”, Виктории запрещалось прилюдно плакать. А на людях она находилась практически всегда.

Уроки у принцессы начинались после завтрака и заканчивались поздно вечером. Целыми днями она должна была быть занята. Не столько ради получения знаний, сколько для поддержания дисциплины. В результате Виктория получила невероятное для девочек своего времени образование, не хуже, чем в школах для мальчиков.

Любимыми предметами у девочки были рисование, танцы, верховая езда и история. Кстати, о рисовании — принцесса оставила в копилку этнографии очень точные по передаче костюма акварели английских цыганок. Она довольно плотно общалась с несколькими цыганскими женщинами одним летом, когда выезжала с матерью за город.

Акварели принцессы Виктории

Одним из основных предметов беспокойства матери и гувернантки была фигура Виктории — девочка оказалась склонна к полноте. Никто не мог взять в толк, как без мяса, на одном только чёрством хлебе, она так полнеет? Её рацион ограничивали всё больше. В результате, став взрослой, Виктория удивляла окружающих своей любовью к разнообразной, вкусной, часто сладкой пище. Когда ей порекомендовали садиться за стол только при чувстве голода, она ответила: “Тогда мне придётся есть вообще весь день”. Современный врач нашёл бы у Виктории расстройство пищевого поведения на почве недоедания в детстве.

Её Величество королева Англии и Великобритании

Первым приказом Виктории, когда она стала королевой, было веление перенести её кровать из спальни матери. Она немедленно отменила все ограничения в еде и быстро ещё больше располнела. Кроме того, она, наконец-то, стала посещать столько балов, сколько хотелось, нагоняя своих сверстниц. Ведь королевой Виктория стала в восемнадцать лет! Все её сверстницы к такому возрасту, вместо того, чтобы чахнуть над алгеброй или физикой, успели посетить десятки вечеринок.

Первые годы правления на королеву продолжала оказывать влияние гувернантка. Даже свадьба не сразу изменила привычку Виктории обо всём советоваться со своей наперсницей.

Молодая королева Виктория

Своему избраннику и кузену, Альберту Саксен-Кобург-Готскому, Виктория сама сделала предложение — вопреки всем правилам. Альберт предложение принял, но после свадьбы первым делом поумерил норов супруги — например, отказывался открывать перед ней двери спальни, если на вопрос “Кто там?” она отвечала “Королева Англии”. Виктории полагалось отзываться — “Ваша жена”. Он же сделал всё, чтобы гувернантка потеряла своё влияние на королеву. Тем не менее, брак Виктории можно назвать счастливым. Они с Альбертом действительно любили друг друга.

Молодому мужу королевы поставили стол в её кабинете. Виктория была воспитана в нелюбви к бездельникам и собиралась максимально привлечь супруга к государственным делам. Но для этого его сначала надо было обучить. “Я читаю и подписываю бумаги, а Альберт их промокает…” писала она в своё дневнике.

Виктория в свадебном наряде

Со временем Альберт не просто стал участвовать в государственных делах — он очень серьёзно определял политику и экономику страны, влияя на супругу. Например, он учил её: “Делать деньги нужно из всего — неважно, какими способами”. Такая установка, с одной стороны, помогала развивать промышленность и рыночные отношения в стране, с другой, привела к ужасающим формам эксплуатации женщин, детей и мужчин-бедняков.

За двадцать лет супружеской жизни Виктория родила девятерых детей. Когда Альберт умер, потрясение королевы было так велико, что она буквально заперлась в своих покоях и не показывалась никому, кроме слуг. Но всё же королева сумела справиться с горем и вернулась в большую политику. Да, Виктория была очень политически влиятельной. Именно её личная просьба к Бисмарку в 1871 году спасла Париж от обстрела немецкой артиллерией.

Всё могут короли. И королевы. Но только не любить, кого хотят

Джон и Виктория

Второй после Альберта любовью жизни стал для Виктории простой шотландец по имени Джон Браун. Фаворита с неблагородным происхождением, конечно, сразу невзлюбили при дворе. Браун переносил эту неприязнь кротко. Он также никогда ни о чём не просил свою возлюбленную — ни о титулах, ни о подарках. Из-за того, что связь была такой долгой и нежной, недоброжелатели называли королеву “миссис Браун”.

Виктория не просто не пыталась скрывать скандальную связь. В 63 года она опубликовала книгу “Страницы из журнала нашей жизни в горной Шотландии”, в которой много, часто и с удовольствием вспоминала мистера Брауна. К сожалению, книга была написана в связи со смертью любимого. Королева также пыталась сначала издать мемуары о своём возлюбленном, но приближённые уничтожили черновики — чтобы королева не вздумала опозорить свою же династию.

Королева Виктория до глубокой старости сохраняла острый ум

Незадолго до смерти Брауна королеву попытался застрелить поэт по имени Родерик Маклин — Виктория не оценила его стихов. На незадачливого убийцу накинулись два школьника и избивали его зонтиками, пока не подоспели полицейские. Позже суд постановил считать Маклина невменяемым и, таким образом, невиновным. Королеве приговор не понравился, но даже королева в Британии не может просто брать и указывать суду, как исполнять законы.

Всего Виктория прожила 82 года. При её смерти присутствовал не только сын и наследник британской короны Эдуард VII, но и внук, германский император Вильгельм II. По просьбе королевы, в гроб её положили вместе с халатом Альберта и локоном волос Брауна. После похорон дочь Беатрис тщательно переписала, отредактировав, большинство дневников и сожгла оригиналы. Королева Виктория должна была остаться в памяти потомков не весёлой, горячо любящей, озабоченной простыми земными радостями, а — величественной. Холодной. Властной.

Источник:

Многоженство (или полигиния) – это своеобразная форма брака, которая характеризуется наличием у одного мужчины нескольких жен одновременно. Полигиния присуща многим народам и религиям. Например, согласно Корану, мусульманину разрешается иметь до четырех жен сразу.

Запрет на многоженство в СССР

С приходом советской власти в стране началась масштабная борьба с многоженством. В мусульманских республиках она проходила в рамках искоренения религии и насаждения атеизма. Полигиния расценивалась как унижение женского достоинства и нарушение ее прав. Запрет на многоженство наносил удар прежде всего по вечным противникам советского строя – по богатым мусульманам, которые могли позволить себе содержать нескольких жен. Бедные жители Средней Азии зачастую женились только после сорока, поскольку не имели возможности прокормить и одну супругу.

Уголовный кодекс СССР запрещал двоеженство и многоженство и предусматривал наказание за нарушение данного закона в виде штрафа и исправительных работ, или даже лишения свободы. За сожительство с несколькими женщинами можно было лишиться и партийного билета, что было пострашнее любого штрафа.

Сила традиций

Однако жители Азии и Кавказа продолжали придерживаться своих традиций. Особенно трудным оказалось уничтожить полигинию в провинциях, где люди не желали менять веками сложившийся уклад жизни. Во-первых, потому, что это не противоречило исламским законам, во-вторых, повышало рождаемость, и, в-третьих, многоженство оставалось показателем высокого социального статуса. Так что среди многоженцев иногда встречались и руководящие работники, которым потеря партбилета уж точно не сулила ничего хорошего.

Ежегодно в судах союзных республик рассматривались десятки дел о полигинии. Причем официально, на бумаге, борьба с многоженством проходила успешно. Однако на самом деле многие просто ловко скрывали своих младших жен.

Тайные браки

Чтобы не навлечь на себя неприятности, многоженцы никому не рассказывали о своих семьях. Зачастую о второй жене не знали не только коллеги мужа и соседи, но и первая супруга. С ней, кстати, мужчина заключал официальный брак в ЗАГСе. С другой женщиной (или женщинами) он сожительствовал нелегально и встречался тайно.

По советским законам вторая жена могла рассчитывать только на статус матери-одиночки, а дети, рожденные от такого союза, получали фамилию матери. К тому же в суде сожительница не имела право претендовать на имущество мужа.

Однако обыкновенной любовницей вторую жену назвать будет неправильно. Потому как чаще всего между мужчиной и женщиной совершался специальный религиозный обряд — никах, согласно которому женщина приобретала в мусульманском обществе официальный статус замужней дамы.

источник

Кем были шпионы, работавшие на СССР, и как сложилась их судьба после разоблачения.

Информация управляет миром, поэтому на счету каждого государства имеются секретные агенты разведывательных сетей. Эти таинственные люди ведут опасную войну в мирное для остальных время. Живя среди нас, они незаметно влияют на расстановку сил на политической, военной и экономической картах мира. Но что случается с ними в случае провала?

Несостоявшийся руководитель разведки Вашингтона

После Второй мировой высокопоставленный английский разведчик Ким Филби возглавил отдел английско-американского взаимодействия в борьбе с коммунизмом. В довоенное время агент СССР руководил так называемой «великолепной пятеркой» — очень сильной советской разведывательной группой, действующей за границей. Шпион готовился занять кресло главы вашингтонской разведки, но в 1951 году оказался под подозрением и отправился под видом журналиста в Ливан.

Ким Филби – глава «великолепной пятерки», просочившейся в MI5, MI6, Министерство иностранных дел и Военное министерство./Фото: defendingrussia.ru

В 1963 году один из агентов сети был рассекречен, а Филби посетил представитель британской разведки МИ-6 Николас Элиот, предложивший неприкосновенность взамен на полное признание. Ким Филби поделился со старым знакомым информацией в устной форме, условившись встретиться официально в британском посольстве. Чувствуя засаду, разведчик связался с русским куратором, который устроил срочную морскую эвакуацию советского шпиона. После провала Ким работал в центральной разведке консультантом по западным спецслужбам, занимаясь подготовкой разведчиков. Неоднократно награждался советским правительством за высокие достижения. Откровенные воспоминания советского разведчика собраны в книгу Кима Филби «Моя тайная война».

Атомный шпион на страже безопасности планеты

Немецкий физик-ядерщик Клаус Фукс сбежал в Англию после прихода Гитлера к власти. С 1940 года сотрудничал с бирмингемскими учеными, занимающимися разработкой атомной бомбы. Спустя год он добровольно связался с советской разведкой, пожелав передать сведения о ведущихся в Англии секретных разработках атомного оружия Советскому Союзу. Идя на такой серьезный шаг, ученый руководствовался исключительно личным взглядом на будущее планеты, которому могло угрожать ядерное оружие. Фукс признан гениальным ученым в области ядерной физики. Его разработки представляли ценный интерес, положивший начало созданию атомной бомбы.

Клаус Фукс, подтолкнувший СССР к созданию государственной атомной программы./Фото: evreimir.com

В 1943 году, после пробного годичного сотрудничества Клаус Фукс передан на связь КГБ СССР. С этого момента завербованный шпион работал в американской лаборатории Лос-Аламос, поддерживая непрерывную связь с советской разведкой. Американцы занимались созданием термоядерной (ее еще называли «водородной») бомбы при непосредственном участии в разработках Фукса. В 1950 году агент арестован в Великобритании по наводке ФБР и приговорён к 14 годам тюрьмы. Спустя 9 лет ученый освобожден досрочно. Бывший шпион вернулся на родину в ГДР и был назначен заместителем руководителя Института ядерной физики.

Обладатель самого большого советского гонорара за шпионаж

Олдрича Эймса заслуженно относят к группе самых ценных разведчиков советской истории.

Об этом агенте в СССР было известно лишь нескольким высшим офицерам. Его разведдеятельность сопровождалась разработкой сложнейших операций прикрытия и многомиллионными гонорарами. Известно, что за годы сотрудничества с советскими спецслужбами Эймсу выплачены рекордные в истории русской разведки суммы — более 2,5 млн. долларов.

Олдрич Эймс обошелся СССР особенно дорого./Фото: www.sovsekretno.ru

Олдрич Эймс возглавлял в ЦРУ отдел, контролирующий антисоветскую контрразведку. С 1985-го и вплоть до 1994 года передавал в СССР, а позже уже и в Россию сведения об агентах ЦРУ, действующих на нашей территории. Американцы уверены, что из-за шпионской деятельности Эймса погибли порядка десятка американских агентов из советских граждан, а также раскрыты секреты разведтехники, применяемой ЦРУ.

В 1994 году Эймса вместе с женой разоблачили и приговорили к пожизненному заключению, которое шпион отбывает и поныне. В 2017 году озвучивалась информация о том, что по-прежнему ведётся работа над вызволением Эймса из пенсильванской тюрьмы особо строгого режима.

Потерянный след ликвидатора Бандеры

В 1957 году сотрудник КГБ Богдан Сташинский выстрелом цианистого калия уничтожил руководителя ОУН Степана Бандеру. В числе осуществленных Сташинским операций и убийство идеолога украинского национализма Льва Ребета. За успешную борьбу с украинским националистическим подпольем Верховный Совет наградил Сташинского высоким орденом Красного Знамени.

Убийство Бандеры цианистым калием./Фото: www.kramola.info

Во время работы переводчиком в Министерстве внутренней и внешней торговли Богдан знакомится с гражданкой ГДР Инге Поль, ставшей впоследствии его женой. В 1961 году, после нескольких конфликтов с Центром на почве брака с иностранкой, перебежал с женой в Западный Берлин, где признался в совершённых убийствах и сдался полиции. Западногерманский суд вынес Сташинскому приговор в виде 8 лет тюремного заключения. Есть версия, что после освобождения шпион-перебежчик уехал под новым именем в США или ЮАР по программе защиты свидетелей. 4 ноября 2017 года ему могло исполниться 86 лет. Есть немалая вероятность, что он дожил до такого возраста и здравствует по сей день.

Британский миллионер, возглавлявший агентурную сеть

Конон Молодый был нелегальным британским резидентом КГБ. В 1954 году под фальшивым именем он открыл в Лондоне бизнес, став миллионером. Через агентурную сеть, возглавляемую предпринимателем, в СССР шла ценнейшая военно-политическая информация. В 1961 году из-за предательства перебежавшего в США польского разведчика Михаила Голеневского, Конон Молодый арестован прямо во время встречи с советскими агентами.

Два полковника-нелегала К. Молодый (слева) и В. Абель-Фишер./Фото: files.vm.ru

Суд приговорил Конона к 25 годам тюрьмы, но через 3 года советский шпион был обменян на задержанного в СССР британского разведчика Гревилла Винна. Вернувшись на родину, Конон Молодый стал сотрудником центрального аппарата КГБ. Он является прототипом героя в художественном фильме «Мертвый сезон».

Источник:

Последние дни нацистской Германии в объективе военкоров.

«Этот день мы приближали, как могли», — строки из одной из самых популярных советских песен могли бы стать прекрасным эпиграфом для этой коллекции фотографий. За каждым кадром — и судьба мира, спасённого от нацизма, и судьба конкретного человека, оказавшегося по ту или иную сторону баррикад. Для нас, современников, эти фотографии должны стать напоминанием о том, что больше никогда не должно повториться.

1. Обстрел бомбардировщиков

Разрывы зенитных снарядов рядом с бомбардировщиками В-17 над Австрией.

2. Разрушенный Дрезден

Вид с крыши дрезденской ратуши после бомбардировки города авиацией Союзников.

3. Союзники

Солдаты 3-й армии США в Кобленце. Германия, 18 марта 1945 года.

4. Прорыв Линии Зигфрида

Солдаты 7-й армии США устремляются в прорыв в Линии Зигфрид.

5. Церковная служба

Первая еврейская церковная служба к востоку от Рура в память о павших солдатах.

6. Маас-Рейнская операция

Американские солдаты на десантной лодке форсируют Рейн под огнем немецких солдат.

7. Смерть сквозь оптический прицел

Неизвестный американский солдат, убитый немецким снайпером.

8. Уцелевший собор

Кельнский собор в центре разрушенного города.

9. Военнопленные

Американский солдат из 12-й бронетанковой дивизии рядом с группой пленных солдат.

10. Снимок, который был сделан за четыре дня до самоубийства Гитлера

Адольф Гитлер награждает членов молодёжной нацистской организации Гитлерюгенд.

11. Подземный завод Юнкерс

Линия сборки истребителей Хейнкель He-162 на подземном заводе Юнкерс в Тартуне.

12. Встреча на Эльбе

Советские офицеры и американские солдаты во время встречи на Эльбе в апреле 1945 года.

13. Временный лагерь для военнопленных

Взятые в плен немцы во время наступления союзников на Гейдельберг

14. Последний очаг сопротивления

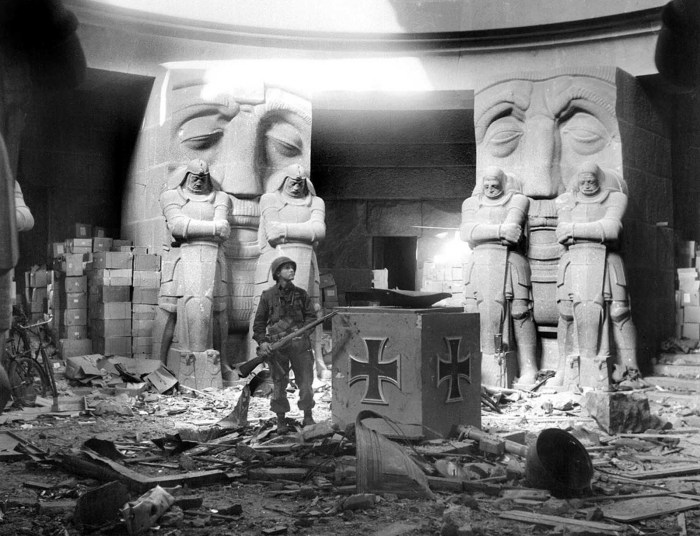

Американский солдат у монумента Битвы Наций в Лейпциге.

15. Кёнигсбергская операция

Советские солдаты ведут бой в пригороде Кенигсберга.

16. Среди руин Саарбрюкена

Немецкий офицер ест консервы в Саарбрюкене.

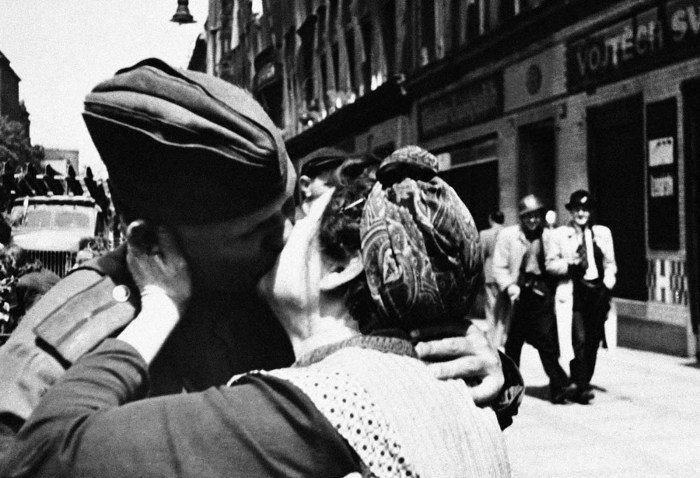

17. Встреча освободителей

Чешская женщина целует советского солдата-освободителя.

18. Метро Нью-Йорка в час-пик

Весть о смерти Гитлера.

19. День воинской славы

Британский фельдмаршал Бернард Монтгомери читает пакт о капитуляции в присутствии немецких офицеров.

20. День Победы

Празднование победы на Красной площади в Москве.

Когда фильм выходит в зарубежный прокат, его название нередко изменяют – это факт общеизвестных. Да порой изменяют так, что меняется даже первоначальный смысл, вложенный в название создателями фильма. И советские фильмы исключением не являются. В этом обзоре вы узнаете, под какими названиями выходили в зарубежный прокат культовые советские комедии, снятые Леонидой Гайдаем.

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика»

Кадр из фильма «Операция

Ставшую в СССР культовой комедию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» в разных странах переводили примерно одинаково – «Operation ‘Y’».

Та самая «Operation Y»

Отличились только британцы и шведы, где фильм почему-то стал называться «Операция смех» («Operation Laughter» и «Operation skratt»). Подробнее о том, как снимали комедию «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» читайте ЗДЕСЬ…

«Пёс Барбос и необычайный кросс»

Фильмы Леонида Гайдая пользовались огромной популярностью не только на просторах СССР, но и за рубежом. Вот только названия их советских зрителей, пожалуй, очень бы удивили. Так, фильм «Пёс Барбос и необычайный кросс» французские прокатчики превратили в «Medor, le chien qui rapporte bien», что переводится как «Пёс, который хорошо выполняет команду Апорт».

«Кавказская пленница»

кадр из комедии «Кавказская пленница»

Интересно складывалась судьба с названиями в ещё одной популярной гайдаевской комедии — «Кавказская пленница». В США фильм назвали «Kidnapping Caucassian Style», что переводится как «Похищение человека в кавказском стиле или Киднеппинг по-кавказски». Шведы не были оригинальны, выпустив на свои экраны комедию с названием «Enlevering på Kaukasiska», примерно так же название прозвучало и у финнов.

«Кавказская пленница» по-итальянски.

Немцы назвали советский фильм «Похищение на Кавказе» («Entführung im Kaukasus»), итальянцы — «Украденная девушка» («Una vergine da rubare»), а забавнее всего получилось, пожалуй, у венгров — «Невеста в сумке» («Menyasszony a zsákban»). Что осталось за кадром фильма «Кавказская пленница» читайте ЗДЕСЬ…

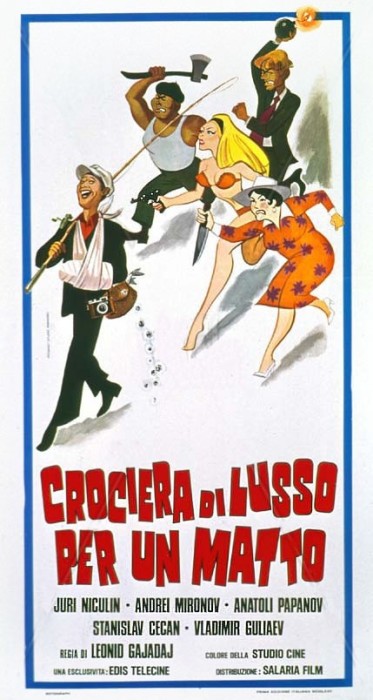

«Бриллиантовая рука»

Кадр из комедии «Бриллиантовая рука».

А вот фильм «Бриллиантовую руку» практически во всех странах переводили без изменений.

Одна из зарубежных афиш гайдаевской комедии.

Оригинальность проявили только в Италии, где название фильма трансформировалось в «Роскошный круиз для психа», и в Колумбии – «Беги, беги – тебя поймают». Подробнее о том, как снимали легендарную комедию о контрабандистах, читайте ЗДЕСЬ…

«Иван Васильевич меняет профессию»

Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Возможно в США в те годы перемещение во времени ассоциировалось только с одним фильмом, поэтому фильм по мотивам романа Михаила Булгакова шёл под названиями «Иван Васильевич: назад в будущее» («Ivan Vasilievich: Back to the Future») или «Иван Грозный: назад в будущее» («Ivan the Terrible: Back to the Future»). В Финляндии же вспомнили литературный источник и название фильма перевели со свойственной этой стране сдержанностью — «Иван Грозный Булгакова» («Iivana Julma Bulgakov»).

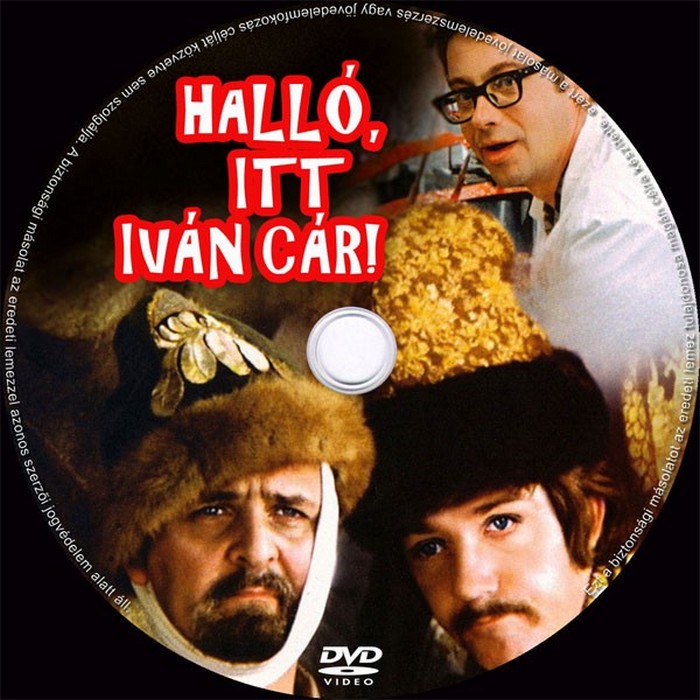

Так выглядела венгерская афиша.

Венгерские прокатчики соригинальничали, и фильм назвали «Привет! Я царь Иван» («Halló, itt Iván cár!»). Хотя, возможно, они имели так перевели с русского ушедшую в народ фразу «Очень приятно! Царь!».

Источник:

Развал СССР, за сохранение которого по итогам общесоветского референдума 1991 года выступило 78% граждан, вызвал коллапс экономики во всех союзных республиках.

Несмотря на кажущееся единодушие в результатах опроса, разделявшие социалистическое государство центробежные силы были очень сильны, а местные власти Прибалтики, Армении, Грузии и Молдавии препятствовали проведению народного волеизъявления, полагая, что только выиграют от распада Союза.

Немыслимые всего лишь за 10-15 лет до коллапса СССР события были вызваны ослаблением идеологической составляющей в результате Перестройки, призванной демократизировать государственный строй. Смягчение цензуры и гласность выпустили наружу многие противоречия советской системы, которые до этого прятались за догматическими установками. Хотя Конституция 1977 года и предусматривала «право свободного выхода из СССР» за каждой союзной республикой, никто до середины 1980-ых всерьез не решался обсуждать этот вопрос публично, опасаясь возможных репрессий.

Свобода слова всколыхнула общественные массы, а объявленное в ноябре 1988 года Верховным Советом Эстонской ССР главенство местных законов над союзными спровоцировало «парад суверенитетов». Примечательно, что в прибалтийских республиках многие русскоязычные граждане полагали, что выиграют от экономического процветания, ожидаемого после получения независимости, а местные политические движения, так называемые народные фронты, еще не встали на путь национализма.

Власть и собственность

Большинство споров к 1990 году между центральной властью и республиками касались борьбы за перераспределение в пользу последних власти и собственности. Местные лидеры требовали «суверенитета», под которым подразумевалось полное право распоряжаться национальными активами. Федеративная система СССР, во многом из-за которой Союз распался более или менее бескровно благодаря четко очерченным границам, предполагала правительственные институты, укомплектованные национальными кадрами.

Большинство сепаратистских движений в той или иной степени было спровоцировано этой партийной элитой — национальной номенклатурой. Марксистская идеология в СССР играла определяющее значение, поэтому обращение к ее теоретикам не будет излишним. Несмотря на одиозность фигуры Льва Троцкого, его осведомленность во внутриполитических вопросах мало у кого вызывает сомнение. Еще в 1930-ых годах он писал об угрозе перерождения бюрократического аппарата из прослойки в самостоятельный класс, распад Советского Союза сделал это возможным. Избавившись от давления центра местные номенклатурные элиты получили огромную власть.

Пример Туркмении в этом контексте наиболее показателен: бывший первый секретарь республиканского Центрального комитета Компартии Сапармурат Ниязов превратился после 1991 года в Туркменбаши («главу туркмен»), чей культ личности по своим масштабам имеет мало аналогов в современной истории. В той или иной степени главенство бывшей советской номенклатуры и связанных с ней лиц характерно не только для среднеазиатских республик, но и для всего постсоветского пространства.

Религия и культура

Беловежское соглашение, фактически означавшее конец существования СССР, по сути, было преподнесено его подписантами не как ликвидация, а как трансформация прежнего государства в Содружество независимых государств (СНГ). В результате распада союза наметилось также возрождение национальных культур и религий, которые воспринимались рухнувшей идеологией как «опиум народа» и пережиток прошлого, мешающие созданию нового советского человека.

Еще в Перестройку в регионах СССР появилось значительное количество периодических изданий о местных культурах, а также наметился рост народного самосознания. Даже в Белоруссии, которую местная интеллигенция небезосновательно называла «самой советской» из всех республик, в конце 1980-1990-ых начался подъем националистических сил. Зародился этот процесс в Перестройку с образования молодежных объединений типа «Тутэйшыя» («Здешние»), пропагандировавших белорусский язык и литературу, а также изучавших фольклор. А в итоге в начале 1990 года Белорусский народный фронт собрал на митинге в Минске около 100 тысяч человек, сочувствовавших «национальному возрождению».

В других республиках процесс принимал гораздо больший размах, чем в Белоруссии. Религиозный ренессанс во всех уголках СССР после распада также набирал обороты, повсюду церквям возвращались отобранные некогда храмы. Традиционные верования с каждым годом стали набирать все больше сторонников. Так, Русская православная церковь насчитывала в 1988 году 76 епархий и 6,8 тысячи приходов, а к 2016 году их стало 293 и 34,7 тысячи соответственно. Ислам на своих исконных территориях завоевал не меньшие успехи.

Экономика

Рост национального и религиозного самосознания имел и негативные последствия, способствуя многим межэтническим конфликтам. Проживавшие в республиках представители русскоязычного населения столкнулись с ксенофобией, принимавшей разные формы: от игнорирования до прямых угроз безопасности. Русские в Прибалтике испытали проблемы с получением гражданства после обретения странами региона независимости.

Лозунги экономического роста благодаря отсоединению от Союза являлись очень популярными в Балтийском регионе и, если верить статистике, они не были так уж безосновательны. На сегодняшний день показатели ВВП на душу населения Эстонии, Литвы и Латвии обгоняют российские. Во многом благодаря тому, что эти страны унаследовали от СССР хорошую инфраструктуру и образованную рабочую силу. При этом Прибалтика отказалась от многих советских предприятий и производств, переориентировавшись на Европейский союз, который вкладывает в регион значительные средства. Экономический спад после развала Советского союза страны Балтии преодолели уже через шесть лет.

Показатели Казахстана тоже довольно неплохи и примерно соответствуют российским, остальные регионы находятся на отстающих позициях. В выигрыше от распада СССР остались также транснациональные корпорации (PepsiCo, Daimler, British American Tobacco, Royal Dutch Shell и многие другие), которые нашли на постсоветском пространстве рынки сбыта и сырьевую базу, принеся в то же время немало пользы экономикам бывших советских стран.

источник

К началу XX века золотой запас России был одним из самых крупных в мире.В 1918 году верховный правитель России, Александр Колчак, стал хранителем 490 тонн золотых слитков.

Уральская золотая лихорадка

В XVIII веке в России золото добывали преимущественно традиционным путем – в специализированных шахтах. Однако все чаще стали доходить сообщения о нахождении рассыпного золота, что можно фиксировать в документах той эпохи: «1745 года мая 21 дня в здешней Канцелярии Главного заводов правления помянутый раскольник Марков… усмотрел между Становской и Пышминской деревнях дорог наверху светлые камешки, подобные хрусталю… Между оными нашел плиточку, как кремешок, на которой знак с одной стороны в ноздре как золото».

Люди постоянно находили на Урале самородки или золотой песок. Тем временем, «бугорщики» все еще по старинке разоряли древние курганы в поисках золота. Уже скоро надобность в этом отпала – в начале XIX века в России началась настоящая золотая лихорадка, и дошло до того, что даже золотоносные шахты остановили свою работу – зачем они нужны, когда золото лежит буквально под ногами?

К середине XIX века в стране добывалась половина всего мирового золота – масштабы возросли многократно. Вырос и золотой запас Российской Империи – к Первой мировой он составлял 1311 тонн золота или 1 миллиард 695 миллионов рублей, и являлся одним из самых крупных в мире.

Таяние золотых запасов

Война сильно уменьшила золотые запасы России. В Англию было отправлено 75 миллионов рублей, гарантирующих выплату военных кредитов. Еще 562 миллиона было перевезено в Канаду, тогда являющуюся частью Британской империи. Таким образом, к моменту захвата власти и банков большевиками, золотой запас страны составлял 1 миллиард 100 миллионов рублей.

Однако все деньги большевикам не достались – часть из них была предусмотрительно эвакуирована в 1915 году из Петрограда в Казань и другие города в тылу. Таким образом, только в Казани была сосредоточена половина всего золотого запаса.

Большевики попытались вывезти его, однако удалось взять лишь 100 ящиков – в августе 1918 года Казань захватили белые и их чехословацкие союзники. Так как через месяц, в ноябре 1918 адмирал Колчак был провозглашен Верховным правителем России, оставшееся в Казани золото стало именоваться «золотом Колчака». Белые завладели 650 миллионами рублей, что составляло примерно 490 тонн чистого золота в слитках и монетах: «Трофеи не поддаются подсчёту, захвачен золотой запас России в 650 миллионов».

Захваченное золото было частично перевезено на пароходах в Самару, столицу антибольшевистского Комитета членов Учредительного собрания. Из Самары золото переместилось в Уфу, а затем в Омск, где и поступило в непосредственное распоряжение правительства Колчака.

В 1919 году золото погрузили в вагоны и отправили по транссибирской магистрали, которая в то время контролировалась чешскими корпусами, утратившими доверие к адмиралу. Когда поезд с золотом прибыл на станцию Нижнеудинск, представители Антанты принудили адмирала Колчаса отречься от прав Верховного правителя и отдать золотой запас чехословацким формированиям. Колчака передали эсерам, а те отдали его большевистским властям, которые незамедлительно расстреляли адмирала. Чешские корпуса возвратили Советам 409 миллионов рублей в обмен на общение выпустить их из страны.

Но что же случилось с оставшимися 236 миллионами?

Где же золото?

По одной из версий, тот самый злополучный чехословацкий корпус и был вором недостающих миллионов. Когда чехи охраняли поезд с золотом, идущий из Омска в Иркутск, они воспользовались своим положением и выкрали деньги.

В подтверждение тому обычно приводят факт возникновения сразу после возвращения корпуса на родину крупнейшего «Легиабанка» – банка, основанного чешскими легионерами. Впрочем, подтверждений этому не находится, к тому же, пропавшего золота не могло хватить на основание этого учреждения.

Бывший зам. министра финансов в правительстве Колчака Новицкий обвинял чехов в краже 63 миллионов рублей, а некоторые немецкие оппозиционеры уверяли, что чехи выкрали 36 миллионов – все эти цифры не имеют под собой никакого источника в реальных исторических документах.

Еще одним доводом против чехов был факт помощи Чехословакией русским эмигрантам после Гражданской войны – на поддержку были выделены колоссальные суммы, которые, как считают конспирологи, были ранее украдены из золота Колчака. Однако, по самым скромным расчетам, суммы субсидий превышали даже пресловутые 63 миллиона.

Согласно другой версии, золото Колчака было спрятано по приказу самого адмирала. Среди возможных мест клада называют шлюз Марьина Грива в Обь-Енисейском канале, так как рядом с ним нашли захоронение пятисот белогвардейцев.

Еще одно место предполагаемого местонахождения золота Колчака – горы Сихоте-Алиня, в пещерах которого якобы находили золотые слитки. Доходят сообщения, что часть золота затопили в Иртыше, а иные считают, что чешские корпуса столкнули часть вагонов с золотом в Байкал, чтобы они не достались красным. В 2013 археолог Алексей Тиваненко сообщил о том, что ему удалось найти золото Колчака, спустившись на батискафе на дно озера Байкал: «Обнаружили между завалами мы 4 слитка. Всё это лежит между камнями, между шпалами».

Так или иначе, согласно слухам и легендам, золото белого адмирала непрестанно искали с 1920-х годов, как частные отряды, так и сталинские поисковые команды. И поиски продолжаются до сих пор.

Наиболее правдоподобную версию пропавшего золота выдвинул российский историк Олег Будницкий. Пресловутые 236 миллионов рублей, по его гипотезе, осели в иностранных банках в счет уплаты за вооружение и амуницию.

Ученый обработал множество архивов, находящихся в Стэнфорде, Нью-Йорке и Лидсе, и подсчитал, что правительство Колчака отправило за рубеж, в британские, французские и американские банки, около 195 миллионов золотых рублей. В обмен на золото белым предоставлялись кредиты, а также золото депонировалось для покупки в кредит оружия у американцев.

Финансисты Белого движения также активно закупали доллары для стабилизации финансовой ситуации. Оставшиеся деньги, 43 миллиона рублей, были захвачены атаманом Семеновым в поезде, направлявшемся из Омска во Владивосток, и золото было израсходовано на содержание войск, в том числе, на попытку привлечь на свою сторону монголов. Таким образом, все якобы пропавшие колчаковские капиталы ушли на покрытие военных расходов и займы в иностранных банках.

источник

«Войной-продолжением» называют в Финляндии участие этой страны на стороне гитлеровской Германии в войне против СССР в 1941-1944 гг. «Продолжением» она именуется по отношению к Зимней войне 1939-1940 гг., в ходе которой СССР захватил юго-восточные районы Финляндии, составлявшие десятую часть довоенной территории этой страны. В них проживало 400 тысяч человек – одна девятая часть населения Финляндии. Эта часть бежала со своих привычных мест проживания и расселилась по остальной территории Финляндии. Правящие круги этой страны ставили своей задачей вернуть завоёванные Советским Союзом области. В той обстановке эту задачу можно было выполнить только с помощью Германии.

В свою очередь для Гитлера и его стратегов Финляндия представлялась удобным плацдармом для ведения войны против СССР, прежде всего – для окружения и захвата Ленинграда с севера, а также для захвата Мурманска. Нацистский вождь обещал поддержку Финляндии и возвращение ей утраченных территорий (в перспективе – присоединение к Финляндии всей Карелии и Карельского перешейка до Невы). Но Финляндия должна была принять активное участие в войне против СССР, а также предоставить свою территорию для размещения германских войск. Тесному сближению Германии и Финляндии способствовало то, что Сталин не оставил прежних планов по полному присоединению Финляндии к СССР.

Уже в сентябре 1940 года в Финляндии появились первые немецкие войска. Их присутствие в этой стране стало одной из тем переговоров наркома иностранных дел В.М. Молотова с Гитлером во время визита первого в Берлин 12-14 ноября 1940 г. Гитлер отвечал, что немецкие войска находятся в Финляндии транзитом по пути в оккупированную немцами Норвегию. Молотов также пытался заручиться поддержкой Гитлера при выполнении Советским Союзом планов по дальнейшему захвату Финляндии, но Гитлер отказал. После этого советско-финские отношения снова ухудшились, и в январе 1941 года СССР отозвал из Финляндии своего посла, оставив только временного поверенного в делах.

В это же время финский Генеральный штаб тесно сотрудничал с германским, договариваясь о совместных военных операциях. В начале июня 1941 года Финляндия провела скрытую мобилизацию своих вооружённых сил. Однако президент Финляндии Р. Рюти и главнокомандующий фельдмаршал К.Г. Маннергейм поставили условием, что Финляндия вступит в войну лишь в том случае, если СССР на неё нападёт. Впрочем, учитывая неизбежные действия немецких войск с территории Финляндии, поводов спровоцировать СССР на враждебные действия против Финляндии было бы предостаточно.

Уже вечером 21 июня 1941 июня немецкие корабли, базировавшиеся в портах Финляндии, выставили минные заграждения в Финском заливе. Немецкие самолёты также поставили мины напротив рейда Кронштадта, а на обратном пути дозаправились на финских аэродромах. 22 июня финские войска заняли Аландские острова, являвшиеся с 1920 года демилитаризованной зоной, согласно международным договорам. В тот же день советские самолёты бомбардировали финские войска на Аландских островах. В других местах завязались пограничные стычки с финскими войсками.

Утром 25 июня советская авиация нанесла первый бомбовый удар по территории материковой Финляндии. Он мотивировался действиями люфтваффе с финских аэродромов. По утверждениям финской стороны, основными целями советских бомбёжек были гражданские объекты в столице и крупных городах. Вечером 25 июня парламент Финляндии констатировал, что страна находится в состоянии оборонительной войны с СССР. Финские войска блокировали советскую военно-морскую базу на полуострове Ханко.

29 июня — 1 июля с территории Северной Финляндии в наступление на Мурманск и Кандалакшу перешли немецкие войска и одна финская дивизия. Основная часть финских войск начала наступление в разные сроки в течение июля. Финны ожидали быстрого развала Советского Союза в условиях немецких побед, однако встретили упорное сопротивление советских войск. Особенно сильным оно было на ленинградском направлении, где РККА опиралась на укрепления бывшей финской линии Маннергейма. Только в конце августа финнам удалось занять Выборг. Наступление между Ладожским и Онежским озёрами было более успешным. Уже в конце июля финские войска подошли к Петрозаводску, но взять его смогли только в начале октября после ожесточённых боёв. Ранее, в начале сентября, финны вышли к реке Свирь и к старой советско-финской границе на Карельском перешейке, где были вынуждены остановить наступление.

Встречается мнение, будто Финляндия ставили целью только возврат территорий, утраченных в войне 1939-1940 гг. Реальное продвижение финских войск показывает, что их цель была более значительной. Отклонение же Маннергеймом предложений совместных с немцами наступлений на Ленинград и к югу от реки Свирь объясняется просто: у финнов не осталось для этого сил. В стране было мобилизовано 17,5% всего населения, что привело к резкому падению производства, лишь частично возмещаемому поставками из Германии. В кампанию 1941 года только убитыми финская армия потеряла 21 тысячу человек – на две тысячи больше, чем в Зимнюю войну. После захвата города Повенец – крайнего пункта Беломорско-Балтийского канала – в декабре 1941 года, финская армия была вынуждена повсеместно перейти к обороне и частично демобилизовать армию, иначе страну ожидал полный коллапс.

Переход финской армией старой границы с СССР вызвал протесты Великобритании. 28 ноября 1941 г. Черчилль направил ультиматум Финляндии с требованием отвести войска за линию старой границы. Финны отклонили это требование, и 6 декабря Англия объявила Финляндии войну. США войну Финляндии не объявляли.

Поражение немецких войск под Ленинградом в январе 1944 года вынудило правителей Финляндии начать зондаж почвы для сепаратного мира с СССР. Однако советские условия – помимо возвращения к новой границе отдать ещё некоторые территории на севере – казались финнам чрезмерными. Только после того, как летом 1944 года Красная армия развернула наступление в Карелии и на Карельском перешейке, Финляндия согласилась на выставленные ей требования. Президент Рюти ушёл в отставку, и с СССР договаривался Маннергейм, которого парламент избрал новым президентом страны. Помимо уступки района Печенги, Финляндия должна была интернировать или силой изгнать находящиеся в ней немецкие войска, заплатить репарации промышленными товарами в размере 300 млн. долларов (в 1948 г. СССР снизил сумму репараций до 226,5 млн.; последний платёж состоялся в 1952 г.) и произвести суд над правителями, втянувшими её в войну против СССР. Финляндия потеряла около 60 тысяч погибшими в той войне. Безвозвратные потери советских войск Карельского фронта, 7-й и 23-й армий составили более 90 тысяч человек.

источник

Современная Россия – страна с тысячелетней христианской историей. Однако в те давние времена выбор греческой веры был не столь очевиден, и наша страна могла пойти, к примеру, по пути исламизации. Как бы это повлияло на европейскую историю?

Перед выбором

В преддверии нового тысячелетия языческие культы уже не могли служить опорой зарождающемуся Древнерусскому государству. «Повесть временных лет» рассказывает нам, как киевский князь Владимир в 988 году в поисках объединяющей религиозной идеи устроил «испытание вер». Невзирая на то, что многие историки называют это событие летописным вымыслом, можно допустить, что проблема выбора государственной религии имела место.

Согласно автору Повести, Владимир отверг предложение волжских булгар принять ислам, не соблазнился на речи посланцев папы Римского, забраковал и хазарскую делегацию, склонявшую Русь к иудаизму. А вот греческое богослужение оказало на посланников киевского князя неизгладимое впечатление, что и предопределило в конечном итоге выбор веры.

Историки утверждают, что Киевская Русь была уже подготовлена к принятию христианства по греческому обряду. Поимо княгини Ольги, крестившейся в Константинополе в 955 году, в греческую веру были обращены и некоторые знатные киевляне. Об этом свидетельствуют как иностранные хронографы, так и обнаруженные в захоронениях Приднепровья середины X века нательные крестики.

Тем не менее, ряд исследователей считает, что Древняя Русь вполне могла принять ислам. И нам никто не мешает порассуждать, каким бы могло стать наше государство и его окружение, пади выбор на религию магометан.

Гипотетическая вероятность

Волжская Булгария – крупное государство (занимавшее территории современных Татарстана, Чувашии, Пензенской, Самарской, Ульяновской областей), соседствовавшее с Русью на протяжении X–XIII веков – приняла ислам в 922 году. Если двухмиллионное население Булгарии спокойно адаптировало у себя ислам, то почему это не могла сделать Русь? – размышляет историк и философ Андрей Буровский.

Несмотря на то, что территория Древней Руси находилась далеко от очагов распространения ислама, славяне неоднократно проникали и на Волгу, и в Закавказье – в самое средоточие мусульман. К примеру, арабский путешественник Ибн-Фадлан сообщает, что видел на Кубани «славянскую орду» числом до 20 тысяч.

По словам Буровского, такие изолированные племена могли легко исламизироваться, и чем больше бы таких групп образовалось, тем вероятнее, что их поддержал бы Арабский халифат. А дальше, продолжает историк, мусульманские армии могли бы успешно дойти до Киева и Чернигова, как несколькими столетиями ранее сарацины завоевывали Испанию.

Падение Европы

Если допустить сценарий, по которому Киевская Русь исламизируется, то следующий этап – радикальное изменение всей картины европейского Средневековья. Молодое и амбициозное исламское государство с центром в Киеве серьезно бы вмешивалось в дела своих западных соседей. Но вначале была бы осуществлена экспансия на юг – в земли все еще могучей Византийской империи.

Если русы-язычники совершали регулярные рейды во владения Константинополя, то почему бы не довершить начатое уже под знаменем пророка Мухаммеда? При поддержке соратников по вере из соседних арабских стран мусульманская Русь рано или поздно одолела бы восточный оплот христианского мира. Далее усилия окрепшего исламского государства могли быть направлены в сторону языческой Прибалтики: ливы, прусы, жмуть – их всех бы ждало неминуемое обращение в ислам.

Председатель Исламского комитета России Гейдар Джемаль теоретически допускает, что государство Рюриковичей могло установить союзнические отношения с набравшим в конце X века мощь Аббасидским халифатом. Политик предполагает, что после взятия Константинополя могучая союзническая армия направилась бы на покорение Балкан, одновременно с ней с Запада на Европу двинулось бы войско Кордовского халифата.

Кто бы мог противостоять могучей исламской армаде? Только Франция и Священная Римская империя. Но Джемаль уверен, что к XII веку сопротивление Европы было бы сломлено. Это значит, что мировая история не знала бы такого явления, как Крестовые походы, не состоялось бы монгольское нашествие, так как орды Чингисхана были бы остановлены еще на подступах к Волге.

Однако были бы и печальные последствия. Испанские и португальские мореплаватели не отправились бы открывать далекие континенты, а человечество было бы лишено такого глобального явления, как европейский Ренессанс. Тем не менее, культура Старого Света продолжала бы развиваться в духе традиций исламского Востока: вместо живописи расцвело бы декоративно-прикладное искусство, а вместо лютни и скрипки на улицах Европы звучали бы ребаб и систр.

Междоусобицы и никакого прогресса

Не все верят, что ислам был бы безоговорочно принят русским обществом. Что сказали магометанские послы Владимиру? «Веруем Богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами. Даст Магомет каждому по семидесяти красивых жен, и изберет одну из них красивейшую, и возложит на нее красоту всех; та и будет ему женой».

Князь, который, согласно летописи, имел множество жен и наложниц возможно был бы и не против такой веры, но вот обрезание, запрет на свинину и алкоголь пришлись бы ему, как и прочим киевлянам, не по душе. «На Руси есть веселие пить: не можем без того быть», – таков был легендарный ответ Владимира.

Но даже если допустить сценарий исламизации Руси, то не исключено, что население страны, разделившись на шиитов и суннитов, погрязло бы в бесконечных межконфессиональных распрях. Как итог – отсутствие свершений в науке и культуре, которыми мы гордились как в Российской империи, так и в Советском Союзе.

Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в интервью «Комсомольской правде» отмечал: «Русская культура – социальный механизм, который преобразует достижения отдельных национальных культур в продукт, понятный и интересный всему человечеству. В рамках ислама, при всем моем искреннем уважении к религии добра, мира и милосердия, такое было бы невозможно».

Непреодолимое препятствие

Андрей Буровский в своем прогнозе гипотетической исламской Руси границы государства видит по реке Эльба. Философ отмечает, что не желавшие принимать христианство западные славяне – лужицкие сербы, бодричи и лютичи – могли бы согласиться на исламизацию, тем самым создав естественный барьер между Западом и Востоком. Впрочем, гадать, как развивались бы отношения между двумя цивилизационными полюсами Буровский не стал.

Не исключено, что сплотившаяся Европа не только бы не дала себя завоевать, но и смогла бы потеснить своих религиозных оппонентов дальше на Восток. Но на пути исламизации выросло бы еще более серьезное препятствие – сама Русь. Ее этнокультурные и климатические особенности не позволили бы успешному распространению ислама. Даже при самом благоприятном развитии исламской экспансии, по мере продвижения к средней полосе России ее мощь постепенно бы иссякала.

Трудно представить русского, который в тридцатиградусный мороз не захотел бы согреться горячительным напитком. Зачем же ему принимать веру, которая лишила бы его такой полезной привычки? Серьезной преградой на пути продвижения мусульман встала бы киевская знать и первые христианские общины Руси, которые уже связали свое политическое, экономическое и духовное будущее с греческой верой.

источник