Архив за месяц: Декабрь 2017

Правление Юрия Владимировича Андропова на посту Генерального секретаря ЦК КПСС было одним из самых непродолжительных — он пробыл на этой должности всего около 15 месяцев.

Этот период запомнился для многих жителей Советского Союза появлением на прилавках магазинов грамзаписей популярных западных исполнителей, которые до этого были запрещены, так как считались идеологически «неправильными», а также водкой «Андроповка». Но больше всего «эпоха Андропова», длившаяся с ноября 1982 по февраль 1984 года, запомнилась гражданам СССР жесткой борьбой с тунеядцами и прогульщиками.

«Добрый день. Почему вы не на работе»?

Такой вопрос в 1983 году вы могли услышать от сотрудника правоохранительных органов, даже если просто прогуливались по улице или же решили посетить общественное место (кинотеатр, баню, кафе) в рабочее время. Обычно милиционеры проверяли у всех документы, после чего интересовались, почему вы в данный момент не находитесь на работе. Составлялись списки нарушителей, в которые попадали не только взрослые, но даже и школьники. После эти списки передавали руководству предприятий, где числились граждане с требованием объяснить причину их отсутствия на работе в рабочее время.

Для чего проводились подобные мероприятия?

Для того чтобы ответить на данный вопрос, необходимо понять, каким человеком был Юрий Андропов. В период с 1967 по 1982 он возглавлял Комитет Государственной Безопасности СССР. Историки и политические эксперты характеризовали его как человека с железной хваткой, который прекрасно знал, в каком состоянии находится государство и что именно ему нужно. Уже вскоре после вступления в должность Генерального секретаря ЦК КПСС он объявил, что стране нужны перемены. По его словам народ «разболтался» за времена брежневского периода застоя.

Был ли какой-либо ощутимый эффект от таких облав на прогульщиков?

Нужно понимать, что «облавы на бездельников» были лишь частью тех изменений и экономических реформ, которые начал проводить во времена своего правления Советским Союзом Юрий Владимирович Андропов. Кроме этого были серьезно ужесточены меры в сфере борьбы с коррупцией, нарушениями в области торговли, а также спекуляцией (именно по этим причинам было официально разрешено продавать записи западных исполнителей в стиле рок, поп и диско).

Также Юрий Андропов настаивал на том, что необходимо стремительно развивать отечественное производство, а также добиться высоких показателей качества советских товаров. При этом он был противником экспорта каких-либо товаров из заграницы, так как считал, что в магазинах должно продаваться только то, что было сделано в Союзе. Учитывая то, что его правление было очень непродолжительным, далеко не все идеи и задумки он успел воплотить в жизнь.

Что касается эффективности его программ по ужесточению трудовой дисциплины (включая облавы на прогульщиков), то вместе с другими принятыми ими мерами они дали некоторый эффект. В 1983 году был зафиксирован прирост в объемах производства народного хозяйства в 6 процентов.

Когда и по какой причине облавы на бездельников были прекращены?

Практика проведения подобных мероприятий прекратилась в феврале 1984 года, когда Юрий Владимирович Андропов умер. После этого власти СССР не прибегали к столь радикальным и в какой-то мере спорным методам борьбы с низким уровнем дисциплины на предприятиях.

16 февраля 1923 года Говард Картер открыл последнюю дверь на пути к Тутанхамону и его несметным богатствам. Археологу удалось обнаружить его гробницу среди песков «Царства мертвых» и раскрыть секрет неизвестного фараона.

Неизвестный фараон

Когда Картеру пришла мысль о поисках Тутанхамона, он уже был признанным археологом, который долгое время жил в Египте и был весьма известен благодаря другим своим не менее важным находкам – именно он копал знаменитый Храм Хатшепсут, а также инспектировал работы американского археолога Теодора Дэвиса. В целом, долина царей к этому времени представляла собой изрытый котлован, большинство гробниц, особенно крупных фараонов, уже были найдены, и древнее кладбище фараонов не обещало новых сюрпризов. Надежду могли дать лишь неизвестные фараоны, чье имя «не прогремело» в истории. Однажды, работая в Каире на одной из египетских стел, Картер наткнулся на упоминание о неком Тутанхамоне, преемнике скандального Эхнатона, который возродил культ Амона Ра, а потом скоропостижно скончался. Главное – про гробницу Тутанхамона никто ничего не слышал, ее не было в списке открытых погребений Долины Царей.

Последняя попытка

В 1906 году Картер познакомился с богатым лордом Карнарвоном, которому его представил директор Каирского музея Гастон Масперо. Эта встреча оказалась весьма кстати для поглощенного своим открытием Картера. Лорд Карнорвон, ярый коллекционер древностей, согласился спонсировать поиски неизвестной гробницы – он верил в свою звезду. Но быстрого триумфа не получилось, прошло двенадцать лет, с перерывом на Первую мировую войну, археологи перекопали уже всю долину царей, но никаких следов Тутанхамона не нашли. Научное сообщество скептически относилось к поискам эфемерного правителя XVIII династии, да и сам Карнарвон уже не верил в успех предприятия. Но после долгих поисков, Картер уже знал, где копать.

Когда-то, работая с Теодором Дэвисом, Картер обнаружил рядом с гробницей Рамзеса VI фаянсовый кубок и изломанный деревянный ларец. На обоих предметах было начертано имя Тутанхамона. Возможно, эти предметы не принадлежали гробнице Рамзеса, а были забыты здесь когда-то жрецами, во время похорон неизвестного правителя. Нужен только еще «один сезон». В 1922 лорд предоставил Картеру последнюю попытку. И она увенчалась успехом. 4 ноября 1922 года его лопата стукнулась обо что-то твердое. Это оказалась запечатанная дверь.

Первое разочарование

Ошеломленный своей находкой, Картер телеграфировал лорду, что нашел неизвестную, невскрытую гробницу, обещая временно прекратить работы до его приезда. Карнарванон сразу же выехал из Лондона и был на месте уже через две недели. Гробницу откопали, на сей раз уже до конца. Внизу замурованного входа различались оттиски печатей с именем… Тутанхамон.

Это был настоящий успех! Картер не просто нашел неизвестную гробницу, но и доказал, что Тутанхамон – не его выдумка, а действительно исторический правитель. Но в этот момент присутствующих охватило беспокойство – на двери были следы взлома, гробницу уже открывали, причем дважды.

«Самый чудесный день жизни»

За первой дверью следовал коридор, а за ним следующая дверь. К утру 26 ноября проход к ней был расчищен. Дверь тоже была замурована и запечатана печатями Тутанхамона и царского некрополя. И здесь присутствовали следы вскрытия.

Решающий момент наступил – Картер пробил отверстие, поднес свечу, и увидел то, что до него не удавалось видеть ни одному египтологу, и может, никогда больше не удастся. Археолог потерял дар речи. Вот как он впоследствии описал свое впечатление в дневнике: «Впечатление было грандиозное, смутное, подавляющее… ни о чем подобном мы даже не мечтали. Перед нами была комната, настоящий музейный зал… полный всевозможных предметов. Некоторые казались нам известными, другие совершенно ни на что не походили, и все они были навалены друг на друга в неисчерпаемом изобилии Это был мой самый чудесный день в жизни».

Хранилище или гробница?

Тем не менее, саркофага нигде не было. Поэтому, оправившись от первого впечатления, ученые решили, что ошиблись – это не гробница, а всего лишь тайник. Но когда внимательнее вгляделись в правую стенку комнаты, где стояли, обращенные друг к другу, черные статуи фараона — изображения его Ка, то заметили между ними еще одну замурованную дверь. У исследователей появилась надежда – может за ней новые сокровища и, конечно же, сам фараон.

Дальнейшие поиски пришлось временно прекратить. Для начала нужно было зафиксировать уже найденное: зарисовать, зачертить, составить описи предметов. Работа заняла год – ее изрядно усложняла шумиха, поднявшаяся вокруг нового открытия. Журналисты не давали проходу, а в Париже появилась даже женский туалет «по-тутанхамоновски».

Призрак Тутанхамона

16 февраля 1923 года начали вскрывать дверь, которая могла привести к погребальной камере, но в последний момент археологи почувствовали неладное: «В этот момент у нас пропало всякое желание вскрывать эти печати, ибо мы вдруг почувствовали, что вторгаемся в запретные владения; это гнетущее чувство еще более усиливали льняные покровы, ниспадавшие с внутреннего ковчега. Нам казалось, что перед нами возник призрак усопшего фараона, и мы должны склониться перед ним» — вспоминал потом Говард Картер. Но не останавливаться же на полпути – печати взломали, а за ними стоял огромный золотой саркофаг, и лежали несметные сокровища.

Говорят, что ослепленные золотым блеском археологи не сразу заметили табличку с угрожающей надписью: «Вилы смерти пронзят того, кто нарушит покой фараона». Первым в гробницу зашел лорд Карнанвон. Спустя несколько месяцев он неожиданно заболел и умер.

Было ли проклятье?

После смерти лорда пошли слухи о проклятье загадочного фараона. Нельзя сказать, что они были основаны на пустом месте, египтяне действительно всегда оставляли таблички с проклятиями, на случай непрошенных гостей. Найденная в гробнице Тутанхамона надпись не была исключением. Но ни одно вскрытое захоронение не повлекло за собой столько смертей, как пресловутая гробница Тутанхамона, которой приписывают целых 22 жертвы. Сторонники версии «о проклятье» говорили о внезапной и загадочной кончине самого фараона, который умер в 19 лет, якобы упав с лошади; о хаосе, который творился в самой гробнице – ведь обычно в погребении все оставляют в порядке, а в данном случае все вещи были разбросаны. Необъяснимым представлялся еще тот факт, что, несмотря на вскрытие гробницы грабителями, которое произошло спустя пару десятилетий после самих похорон, мародеры не унесли и половины. Подготовленные для выноса вещи так и остались там. Что-то застало злоумышленников на месте преступления.

источник

Первая половина XX века ознаменовалась глобальным переделом мира, сопровождавшимся множеством войн и революций. Не удивительно, что в это смутное время особую роль стали играть разведчики. Одной из них стала легендарная актриса Ольга Чехова, которой приписывались романы, как со Сталиным, так и с Гитлером, вот только, сколько в этих слухах было правды?

Эмиграция или задание центра?

Талантливой актрисе, Ольге Чеховой, имевшей дворянское происхождение, в Советской России было неуютно, и женщина попросила разрешение на выезд. Ей его в 1922 году дали. Но предварительно провели беседу в ОГПУ, сообщив какие услуги для родины должна будет выполнять актриса за рубежом. Получив благословение спецслужб, Ольга Чехова покинула СССР и очень скоро стала одной из самых популярных на Западе актрис. Мировую славу ей принесла одна из ее первых картин «Замок Фогеленд». В это время к ней в Германию регулярно приезжают агенты ОГПУ для проведения консультаций и получения секретных данных добытых Ольгой Чеховой в аристократических кругах Германии. Рассказать актриса могла многое. С Адольфом Гитлером ее познакомил Марин Борман. Оба руководителя Третьего Рейха крайне тепло и по дружески относились к русской актрисе. Как вспоминала сама Ольга Чехова, Гитлер всегда был с ней галантен, приглашал на спектакли и пытался ухаживать. Без ее участия не проходил практически ни один государственный прием в довоенное время. Поэтому слухи о романе Гитлера и Чеховой не беспочвенны. Как минимум платоническое влечение к ней со стороны фюрера было совершенно точно. Актриса также была хорошо знакома и много общалась в кулуарах пышных приемов с Гебельсом, Герингом и Гимлером. В руководстве Третьего Рейха не было человека, который бы не пытался приударить за Ольгой Чеховой за исключением Гиммлера. С ним у Чеховой сразу возникла взаимная неприязнь.

Амулет от фюрера

Тем временем началась Вторая мировая война и спецслужбы Германии вели активный поиск вражеских шпионов и разведчиков в своем стане. Попала под подозрение к ведомству Гиммлера и Ольга Чехова. Правда, арестовать ее было невозможно. Гитлер объявил ее государственной актрисой Германии и подарил личное фото с нежным посвящением. Этот амулет, прекрасно охранял женщину от любых посягательств извне. Ольга Чехова больше боялась за своего брата, выполнявшего функции связного, а также за князя Радзивилла советского нелегала. О том, что Ольга Чехова была русской разведчицей в логове врага, мир узнал из книги генерала П.А. Судоплатова «Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930-1950-е годы». Из мемуаров генерала следовало, что даже разрабатывался план устранения Гитлера с участием Ольги Чеховой и князя Радзивилла. Однако Сталин отменил проведение этой операции. Он опасался, что без Гитлера немцы пойдут на сепаратный мир с Западом и фашизм не будет уничтожен до конца. Тем не менее, Гиммлер не сомневался в том, кем на самом деле является русская актриса.

В марте 1945-го он даже решился на ее арест, явившись брать русскую разведчицу лично. Но… застал у нее в гостях на утреннем кофе Гитлера, который был в бешенстве от визита эсесовцев в дом своей любимицы. Тем не менее, впоследствии Ольгу Чехову арестовали, но не немцы, а Смерш 1-го Белорусского фронта. Ее перевезли в Москву и поселили на конспиративной квартире. На допросы актрису вывози ночью. Когда она заявила тогдашнему руководителю советских спецслужб Абакумову, что всю войну работала на нашу разведку, он не поверил ей, или сделал вид, что не в курсе дел своих предшественников. Неизвестно, что дальше произошло с Ольгой Чеховой, если бы не звонок Берии, который в ультимативной форме потребовал отпустить актрису, сославшись на распоряжении свыше. Поступить оно могло только от И.В. Сталина. Возможно, отсюда и родились слухи об их возможной связи в первые послереволюционные годы. Женщина тут же вернулась в Германию, где жила в богатстве и роскоши до конца своей жизни.

источник

На земле есть, как минимум, 2 человека, за которых ты готов отдать свою жизнь.

▪ Как минимум, 13 человек по-своему тебя любят.

▪ Единственная причина, по которой, возможно, кто-то ненавидит тебя — это потому, что он или она просто хочет быть на тебя похожим.

▪ Твоя улыбка может осчастливить даже тех, кому ты не нравишься.

▪ Каждую ночь кто-нибудь подумает о тебе перед тем, как лечь спать.

▪ Для кого-то ты значишь всё.

▪ Даже когда ты совершаешь самую большую ошибку в жизни, с этим тоже приходит что-то хорошее.

▪ Когда ты думаешь, что жизнь отвернулась от тебя, посмотри на нее с другого ракурса.

▪ Всегда помни, когда жизнь дает еще один шанс то у тебя все получится!

▪ Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться утром с сожалениями.

▪ Так что люби людей, которые относятся к тебе правильно, забудь о тех, кто этого не делает, и верь, что всё случается по причине.

▪ Если у тебя появляется шанс — бери его! Если этот шанс меняет всю твою жизнь, позволь этому случиться.

▪ Никто не говорил, что это будет легко. Они просто пообещали, что оно того стоит.

Источник

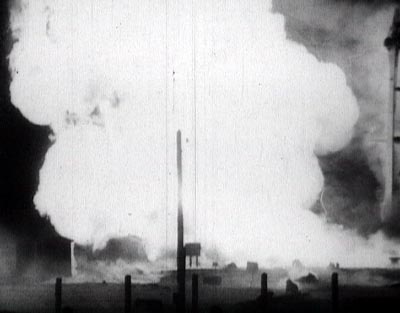

В истории космонавтики немало трагических страниц. 24 октября 1960 года, за полгода до триумфального полета Юрия Гагарина, испытания межконтинентальной баллистической ракеты Р-16 на космодроме Байконур привели к аварии с многочисленными человеческими жертвами. На Западе ее окрестили «Катастрофой Неделина».

«Догнать и перегнать Америку»

Интенсивная работа в области космической техники шла одновременно на территории двух крупнейших мировых держав – СССР и США. В стремлении «догнать и перегнать Америку» 17 декабря 1956 года было принято правительственное постановление «О создании межконтинентальной баллистической ракеты Р-16».

Ракета создавалась с применением высококипящих токсичных компонентов. Правительство требовало, чтобы работа над ней шла ускоренными темпами. Несмотря на то, что специальная комиссия отметила ряд недостатков проекта, он был принят. Первоначально испытания были назначены на июнь 1961 года, но в связи с обострением международной обстановки (речь идет о так называемом «Берлинском кризисе») их перенесли на четвертый квартал 1960 года.

В итоге первый запуск назначили на 23 октября – чтобы успеть осуществить его к очередной годовщине Октябрьской революции. Испытания должны были состояться на полигоне Тюратам (это позднее ему было присвоено название «Байконур»). Руководил ими заместитель министра обороны СССР Главком РВСН Главный маршал артиллерии М. И.

Неделин, техническим руководителем был назначен Главный конструктор ОКБ-586 М.К. Янгель.

В процессе подготовки к пуску произошел подрыв пиромембраны магистралей горючего 1-й ступени в результате короткого замыкания. Дефект устранили, заменив токораспределитель и пиропатроны отсечных клапанов двигателя 1-й ступени. Хотя существовала вероятность и других недоработок, пуск решили далее не откладывать, поскольку ракета могла находится на старте не более суток.

Огненный ад

На стартовой площадке на момент пуска находилось около 250 человек, в том числе сам Неделин. 24 октября

около 18:45 объявили 30-минутную готовность и начали выставление в ноль программного токораспределителя. На этом этапе произошел несанкционированный запуск двигателя второй ступени. Были разрушены баки первой ступени, что привело к взрыву компонентов ракетного топлива.

В пламени погибли все, кто находился вблизи стартового стола. Среди них были маршал Неделин, заместитель начальника полигона инженер-полковник А.И. Носов, начальники 1-го и 2-го управлений полигона инженер-полковники Е.И. Осташев и Р.М. Григорьянц, заместители Главного конструктора ОКБ-586 Л.А. Берлин и В.А. Концевой, заместитель главного конструктора ОКБ-456 Г.Ф. Фирсов, главный конструктор ОКБ-692 Б.М. Коноплев.

По разным данным, погибших было от 74 до 126 человек. Десятки людей получили раны и ожоги. Чудом спасся М.К. Янгель, отлучившийся на время в курилку. Именно он сразу же после случившегося отправил телефонограмму в Кремль.

Вскоре к 41-й площадке, где проходили испытания Р-16, стянулись медики и пожарные. Выживших отправили по госпиталям, трупы складывали в специальном помещении. Впоследствии многих оказалось крайне сложно опознать, так как тела были обезображены до неузнаваемости. От Неделина, например, остались только оплавленная звезда Героя Советского Союза, остановившиеся в момент взрыва наручные часы и маршальский погон… Коноплева удалось опознать лишь по росту – он был самым высоким из присутствовавших на площадке.

Кто виноват?

Уже в ночь на 25 октября на полигон расследовать причины катастрофы вылетела правительственная комиссия во главе с председателем Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежневым. В результате расследования основной причиной аварии было признано грубое нарушение мер безопасности. Но никто так и не понес за это наказания, поскольку лица, ответственные за технику безопасности и разработку системы управления, тоже погибли при взрыве. Не пострадал и Янгель, за которого, несмотря на натянутые отношения, вступился сам Главный конструктор С.П. Королев. «Это могло случиться и у меня — новая техника…», — сказал он Хрущеву.

Данные о катастрофе были засекречены. Что касается Неделина, то объявили, что он якобы трагически погиб в авиакатастрофе. Родным и близким погибших рекомендовали молчать о трагедии. Даже хоронить жертв старались скрытно…

Хотя в зарубежную прессу информация, разумеется, все равно просочилась. В Советском же Союзе первая публикация о трагедии на Байконуре вышла лишь уже во время перестройки – в 1989 году в журнале «Огонек». Эта катастрофа стала самой крупной в истории ракетной техники.

источник

Убийство депутата Госдумы, сопредседателя партии «Демократическая Россия» Галины Старовойтовой в августе 98-го года – одно из самых резонансных преступлений в России конца ХХ века.

Следственные действия по данному уголовному делу возобновлялось и приостанавливалось, обрастая все новыми подробностями. В итоге все свелось к тому, что за этим преступлением, скорее всего, стоял ни кто иной как бывший «ночной губернатор» северной столицы Владимир Барсуков (Кумарин).

Роль Тамбовской ОПГ

Перед покушением за депутатом Госдумы долгое время следили, в подъезде ее дома на набережной канала Грибоедова была установлена подслушивающая аппаратура. В день убийства преступники «вели» Старовойтову от аэропорта Пулково непосредственно до подъезда дома, где она жила. Вместе с Галиной Васильевной в тот день был ее помощник Руслан Линьков, встречавший депутата в аэропорту. Непосредственным руководителем покушения следствие считает бывшего военнослужащего Государственного разведывательного управления Минобороны Юрия Колчина, который и отдал приказ расстрелять Галину Старовойтову. Исполнители – члены «тамбовской» ОПГ Виталий Акиншин и Олег Федосов дожидались депутата в подъезде. Причем Федосов замаскировался с помощью женского парика и дамского пальто. Киллеры использовали пистолет-пулемет «Агран» и переделанный пистолет «Беретта». Два полученных Старовойтовой ранений оказались смертельными, у помощника депутата Линькова было тяжелое ранение головы. Он выжил и впоследствии опознал на суде Виталия Акиншина. Судили Юрия Колчина и Виталия Акиншина только спустя 7 лет после совершения покушения на Галину Старовойтову – расследование этого дела длилось очень долго. За посягательство на жизнь государственного деятеляКолчину и Акиншину дали соответственно 20 лет и 23,5 года. Объявленного в розыск Федосова так и не нашли. Уже будучи осужденным, Колчин дал показания на бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Михаила Глущенко, которого среди «тамбовцев» знали как Мишу-Хохла – якобы именно Глущенко являлся заказчиком убийства. В октябре 2011 года следствие по делу об убийстве Г. В. Старовойтовой после обращения к Президенту РФ сестры Галины Васильевны Ольги и Руслана Линькова было возобновлено. Спустя 3 года сидевший на тот момент за совершение других преступлений Михаил Глущенко признался в соучастии в убийстве Старовойтовой, но его заказчиком назвал не себя, а Владимира Барсукова (Кумарина), в свое время установившего едва ли полную власть над «бандитским Петербургом».

Теневой правитель

В будущем году исполнится 20 лет со дня покушения на Г. В. Старовойтову и даты возбуждения по этому факту уголовного дела. Однако до сих пор полной ясности в том, кто и почему заказал это убийство, нет – известны только технические детали преступления. Одной из основных версий, указывающей на заказчика, является гипотеза причастности к организации убийства депутата и влиятельного в Петербурге политика Старовойтовой преступного авторитета Владимира Барсукова (Кумарина). Этот персонаж к концу 90-х годов прибрал к рукам фактически весь город, имея влиятельных покровителей как в структурах исполнительной власти, так и в правоохранительных органах. Подбирался Кумарин и к Заксобранию Санкт-Петербурга, пытаясь внедрить в орган законодательной власти своих людей.

В конце 90-х депутаты облдумы Петербурга имели ощутимое влияние на жизнь города, и не раз их решения вступали в противоречие с мнением тогдашнего губернатора Владимира Яковлева. Возглавлявшая объединение «Северная столица» Галина Старовойтова и ряд других депутатов были категорически против, чтобы криминальныеличности легализовывались таким образом в Заксобрании Петербурга. Старовойтова не раз открыто высказывалась по этому поводу, упоминая о настоящей сущности Кумарина-Барсукова и людей из его окружения. Сам Кумарин, отбывающий сейчас длительный срок за вымогательство, себя заказчиком покушения на Старовойтову не признает. Его адвокат утверждает, что у осужденного за организацию покушения на депутата Госдумы Глущенко было гораздо больше мотивов для убийства Галины Васильевны – Миша-Хохол с ней не раз конфликтовал. Сестра покойной Г. В. Старовойтовой Ольга надеется, что если Кумарин-Барсуков все же заговорит, то ниточка от него непременно должна потянуться к представителям власти, которые были прямо заинтересованы в устранении депутата Госдумы.

источник

Сульде (сульдэ) – так именовали «духа», «жизненную силу» или «штандарт» идеологии в древних монгольских верованиях, связывая с ними жизненный и духовный потенциал человека.

Основа, воплощенная в штандартах

Это был языческий доисламкий тотем, воплощенный в знамени чингизидов. Ознаменованный великим даром, дух-хранитель (сульде) благоволил совершать жестокие ритуалы – под его именем приносили кровавые жертвы. Дух-сульде Чингисхана являл собой составную часть культа самого великого монгольского правителя. Ритуал поклонения Чингису учредил его внук Хабибулай-каан. У Чингиса имелось два знамени, белое и черное сульде, которым поклонялись монгольские воины. Возможно, Хар (черный) и Цагаан (белый) в прошлом были реальными приближенными Чингисхана, которые остались в истории под вымышленными именами.

У монголов священным считалось все, что связано с лошадьми, их постоянными спутниками в походах и быту. Поэтому и сульде-знамена они изготавливали из грив жеребцов, соответственно, белых и черных – на копья привязывались длинные кисти волос. Белое сульде имело 9 компонентов (это число также особо почиталось монголами и было у них священным) – по центру устанавливалось главное знамя, восемь знамен поменьше окружали его, образуя четырехугольник. На специальных святилищах монголы совершали жертвоприношения сульде, в отдельных случаях, чтобы вызвать дух Чингиса, в жертву приносились люди.

Невидим и невоплощаем

Существуют и иные трактовки образа монгольского священного духа сульде – как великого и свирепого бога войны, помогающего чингизидам побеждать в их многочисленных войнах. Согласно преданиям, Чингисхан всюду брал с собой молочно белого черноглазого жеребца, ни разу не ходившего под седлом. Жеребец был чем то вроде талисмана на удачу. За конем ухаживали шаманы.

Бога Сульде вышивали на пятиугольных монгольских знаменах, он изображался всадником со свирепой физиономией. Для чингизидов достаточно было такого воплощения своего божества. В отличие от славян-язычников, монголы не изготавливали истуканы, которым впоследствии следовало поклоняться. Они считали, что Сульде есть бесплотный дух, и потому видимым быть по определению не может.

Посредниками между Сульде и людьми выступали шаманы, транслирующие волю духа. Сульде был весьма кровожадным божеством – при очередной победе чингизидов надо было приносить многочисленные кровавые жертвы. К примеру, когда монголы пленили несколько русских князей и военачальников в битве на Калке, их, принеся в жертву Сульде, задавили досками.

источник

Ежегодно 10 миллионов россиян становятся свидетелями тех или иных противоправных действий. Из них каждый пятый подвергается угрозам со стороны обвиняемых или подозреваемых по делу. Однако долгое время в нашей стране свидетели оставались практически без защиты.

Как это было раньше

Большинство россиян узнали о существовании программы защиты свидетелей только в начале 90-х годов из голливудских фильмов. Между тем как раз в те разгульные для российского криминала времена эта программа была необходима, как воздух.

Впервые вопрос о разработке подобной программы встал в СССР еще в конце 60-х – начале 70-х годов, когда Ростове-на-Дону появилась банда братьев Толстопятовых. Четыре с лишним года члены банды держали в страхе весь город, но уже тогда свидетелей пытались защитить всеми возможными средствами. В строжайшей тайне их держали на конспиративной квартире. Свободно вздохнуть свидетели смогли лишь после того, как преступников расстреляли.

Много позже, в 2002 году, в Татарстане судили членов другой банды «Хади Такташ». Свидетелей по этому делу доставляли в здание суда на бронированных автомашинах. Людям надевали на головы маски и наряжали в одинаковые балахоны для того, чтобы их невозможно было узнать ни по лицу, ни по фигуре. Свидетели давали показания под фальшивыми именами и фамилиями и даже говорили через специальный аппарат, искажающий голос.

Как это работает в России сейчас

20 августа 2004 года в России был принят Федеральный закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства». Согласно закону любой гражданин, будь то свидетель, обвиняемый, подозреваемый, эксперт, понятой или близкий родственник кого-либо из них, имеет право на защиту. Человеку, которому угрожает реальная опасность (это должно быть доказано), могут предоставить личную охрану, охрану жилища, снабдить средствами индивидуальной защиты и экстренной связи, переселить на другое место жительства, обеспечить новыми документами, изменить внешность. Последнее чаще всего достигается с помощью грима и париков. Пластических операций, сделанных по программе защиты свидетелей, на всю Россию едва наберется больше пяти.

При необходимости предоставления свидетелю нового места жительства его по закону должны обеспечить квартирой, которая не уступает прежней по площади, и работой с заработной платой не ниже той, что была в его «прошлой» жизни. В теории сотрудники, отвечающие за безопасность свидетеля, даже готовы организовать его фиктивные похороны. Однако все это — крайние меры, и зачастую все ограничивается только личной охраной.

Но все же некоторые свидетели программой уже пользуются. Так, свидетель по делу генерал-лейтенанта ФСО Геннадия Лопырева о взяточничестве и члены его семьи находятся под государственной защитой.

Защита обвиняемых и подозреваемых

В России 98% людей, пользующихся программой защиты свидетелей, — это потерпевшие. В то время как на Западе это в основном преступники, которые пошли на сделку со следствием. Однако и у нас есть аналогичные примеры, хоть и не очень удачные. Например, главный обвиняемый по «делу санитаров» 1999 года Никита Московец. Он убивал одиноких стариков и по доверенностям завладевал их квадратными метрами.

Московца поймали, но не собрав достаточного количества доказательств, отпустили под подписку о невыезде. Предприимчивый преступник тут же заявил о том, что сдаст всех своих подельников, если только ему предоставят защиту. Целый месяц Московец отдыхал в лучшем российском санатории на государственные деньги. Причем после «оздоровления» он совершил еще серию убийств. И только потом был осужден на пожизненное лишение свободы. А подельников Московец так и не выдал по одной простой причине: их у него не было.

Наши предки, разумеется, имели представление об астрономии и знали о существовании планет и созвездий. Однако большинство космических объектов носили у них совершенно иные названия, чем те, к которым мы привыкли.

«Блуждающие звезды»

Жителям Древней Руси были известны всего семь планет, которые можно было увидеть невооруженным глазом — Солнце, Луна, Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Сатурн. Как видите, Солнце и Луну тоже относили к планетам. Земля не считалась планетой. Небо представлялось нашим предкам твердью, которая отделяет Землю от небесной воды.

Надо сказать, что планеты так и назывались – планетами, термин этот был позаимствован у древних греков. Поскольку планеты, в отличие от обычных звезд, постоянно меняли свое положение на небе, их называли «блуждающими», сообщает исследователь Ю. Карпенко в книге «Названия звездного неба». Слово «планета» также могло обозначать и человека – странника, путешественника, бродягу. Планетой называли, скажем, древнегреческого царя Эдипа.

Поначалу в древнерусских источниках планеты назывались «переходными звездами» или «переходницами». Но уже в рукописи 1263 года сказано: «еже зовоутъ планиты, рекше плавающее». Впрочем, термин укоренился на Руси еще в XI веке. Так, в «Изборнике Святослава» за 1073 год говорится: «единъ от 7 планитъ». Дело в том, что греческое «планета» было мужского рода и произносилось как «планитис».

Древнерусские названия планет

В Древней Руси планеты первоначально имели греческие названия: «слъньце, лоуна, зеус, њрмис, арис, афродити, кронос». В переводе на русский – «Солнце, Луна, Зевс, Гермес, Арес, Афродита, Кронос». В современном толковании соответственно – Солнце, Луна, Юпитер, Меркурий, Марс, Венера, Сатурн. Они встречаются и в более поздних источниках. Так, в западнорусской «Космографии» XVI столетия сказано: «Кронъ обыиходить зодиякя за 30 лђтъ, Зевесъ за 12, Аррисъ за 2 года… Афродитъ же и Ермисъ яко солнце».

Лишь с конца XVI века под влиянием польской литературы на Руси стали распространяться привычные для нас латинские названия астрономических объектов. Окончательно они закрепились в петровскую эпоху.

Некоторые планеты, впрочем, имели вторые, славянские названия. Например, Луну звали месяцем. Самую яркую из планет, Венеру, звали Денница, Зарница, Заряница, Зарянка, Утренняя звезда или Утренница.

Как на Руси звались созвездия?

Что же касается созвездий, то большинство их на Руси носили славянские имена. Так, Млечный путь звался «Птичий Путь», «Гусиная Дорога», «Утиная Дорога», «Соломенный путь», «Становище».

Созвездие Большой Медведицы в русской традиции называли «Большой Ковш», «Лось», «Сохатый», «Воз», «Телега», «Повозка», «Плуг», «Конь на приколе». Есть версии, что «лосиные» названия были позаимствованы у наших ближайших северо-восточных соседей – финно-угорских народов, основным занятием которых была охота и которые одно время использовали лосей в качестве верховых животных. А «тележные» — у древних германцев, которые в I-II тысячелетиях до нашей эры еще составляли с финно-уграми единый этнос.

Малую Медведицу соответственно называли «Малым Ковшом», «Лосенком» и т.д. Полярная звезда в том же созвездии Малой Медведицыу наших предков звалась «Кол», «Гвоздь» и т.п. Славяне представляли ее в виде кола, вокруг которого движутся звезды (кстати, сходные представления встречаются и у других народов). Неудивительно, так как звезда располагается у самого Северного полюса.

В созвездии Ориона выделяли три центральные звезды, представляющие собой так называемый «Пояс Ориона». Звались они на Руси: «Три плуга», «Грабли» и «Косари», что, очевидно, имело отношение к земледельческим работам. Дело в том, что созвездие восходило в конце лета, когда пора было по утрам выходить на покос.

Созвездию Тельца наши славянские предки дали имя «Юнец». Но и современное наименование на Руси уже употреблялось. Исследователи полагают, что оно появилось в отдаленные времена, когда основным занятием наших предков было скотоводство, а точка весеннего равноденствия находилась как раз в этом созвездии.

Звездное скопление Плеяды, расположенное также в созвездии Тельца, было у наших предков весьма популярным. Называли его по-разному: «Семь сестер», «Волосыни», «Волоса», «Стожары», «Волосожары». Для Плеяд характерно то, что в средней полосе России можно наблюдать их на небе только с августа по апрель. По мнению историков, движение Плеяд по небу на Руси могли связывать с хозяйственной деятельностью (например, с их появлением можно было собирать урожай). Ряд названий созвездия, возможно, были связаны с богом скотоводства Велесом, аналог которого в древнегреческой мифологии – Гермес, сын Майи, одной из Плеяд. Название «Стожары» происходит от слова «стог». У восточных славян стожаром назывался кол, воткнутый в землю для укрепления стога сена.

Русское название созвездия Весов — «Ярем» («ярмо»). В астрологии знак этот связан с торговлей. А Солнце вступает в знак Весов после осеннего равноденствия, когда на Руси традиционно начинались ярмарки, собиралась дань и налоги.

Созвездие Водолея в различных русских и славянских текстах именовалось «Мокрешью», «Водолиятелем», «Водоточцем», что в общем-то близко к нынешнему названию.

Это созвездие можно наблюдать только в южной части горизонта, в средних широтах оно перестает быть видимым в первой декаде ноября. Как раз в это время славяне проводили празднества в честь богини ремесел Макошь (Мокошь). А вновь видимым Водолей становится весной, когда наступает «мокрое» время года – тает снег и текут ручьи.

Как видите, в отличие от планет, даже современные наименования созвездий в России не являются позаимствованными из латыни и не слишком отличаются от придуманных славянами.

источник

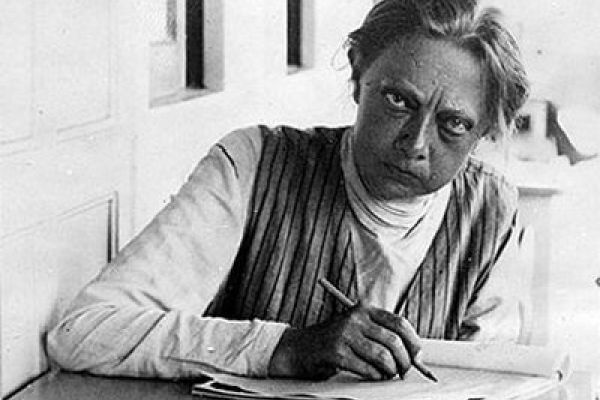

Надежду Константиновну Крупскую многие воспринимают как супругу и верную соратницу вождя революции Владимира Ильича Ленина. Между тем она была сама по себе довольно неординарной личностью, а в биографии ее немало фактов, которые могут удивить.

Девушка с идеалами

Надежда родилась 14 (26) февраля 1869 года в Санкт-Петербурге. Отец ее, обедневший дворянин и бывший поручик Константин Игнатьевич Крупский, был одним из идеологов Польского восстания 1863 года. Он скончался в 1883 году, не оставив семье никаких средств. Несмотря на это, мать, Елизавета Васильевна, сумела дать дочери образование в престижной гимназии княгини Оболенской. Окончив с золотой медалью педагогический класс, Надя поступила на Бестужевские женские курсы, но проучилась там всего год.

Девушка с юности увлекалась идеями толстовства, а затем марксизма и революции. Для заработка она давала частные уроки и одновременно бесплатно вела занятия в Петербургской воскресной вечерней школе для взрослых за Невской заставой, участвовала в марксистском кружке, вступила в «Союз борьбы за освобождение рабочего класса».

Венчание с медными кольцами

Знакомство с молодым Владимиром Ульяновым произошло в феврале 1894 года. Поначалу Володя интересовался другой девушкой — Аполлинарией Якубовой, даже сделал ей предложение, но получил отказ.

Вскоре Ульянов по-настоящему сблизился с Надей Крупской, хотя та была старше его на год. Но их роману помешал арест Надежды. В 1897 году вместе с несколькими другими членами союза ее на три года выслали из Петербурга. В конце концов оба – и Владимир, и Надежда – очутились в ссылке в сибирском селе Шушенском. Там в июле 1898 года и сыграли скромную свадьбу. Несмотря на атеистические взгляды, молодые венчались в церкви, обменявшись кольцами, изготовленными из переплавленных медных пятаков – на венчании настояла мать Крупской.

Поначалу родные Ульянова отнеслись к невестке не слишком тепло. Она казалась им некрасивой и слишком сухой, «бесчувственной». Тем более ее здоровье было подорвано сырой петербургской погодой и тюрьмами, а еще базедовой болезнью, которую в то время не умели лечить и которая, по-видимому, лишила ее возможности стать матерью. Но Крупская очень любила Ленина и всячески заботилась о нем, так что и отношения с его семьей постепенно стали налаживаться. Правда, особой хозяйственностью Наденька не отличалась, кулинарными способностями не блистала, и все хозяйство в доме вела Елизавета Васильевна, в помощь которой наняли 15-летнюю девочку-подростка.

Был ли Ленин единственным мужчиной в жизни Крупской? Рассказывают, что в юности за ней ухаживал член революционного кружка, который она вела – Иван Бабушкин. А в ссылке, когда Ленина не было рядом, она увлеклась другим революционером – красавцем Виктором Курнатовским…

Крупская и семья Арманд

В 1909 году во Франции Ленин впервые встретился с Инессой Арманд, которая не только разделяла революционные взгляды, но и была настоящей красавицей. А Крупская из-за базедовой болезни выглядела непривлекательно, из-за выпученных глаз Ленин в шутку называл ее «селедкой»…

Известно, что в 1911 году Крупская даже предложила Владимиру Ильичу развод – по-видимому, причиной являлась его любовная связь с Арманд. Но вместо этого Ленин решил порвать с Инессой.

Настоящим ударом стала для Ленина кончина Арманд в 1920 году. Он попросил жену позаботиться о младших детях бывшей возлюбленной, оставшихся во Франции. Надежда Константиновна сдержала слово, младшие дочери Арманд даже некоторое время жили в Горках, но затем были снова отправлены за границу. Всю жизнь Крупская переписывалась с ними, а сына одной из них, Инессы, даже называла «внучком».

После Ленина

Карьера Крупской не завершилась со смертью мужа. Она работала в Народном комитете просвещения, стояла у истоков создания пионерской организации, написала множество книг и статей, в том числе по литературе и педагогике. Несмотря на то, что у нее самой никогда не было детей, Надежда Константиновна посвятила остаток жизни проблемам подрастающего поколения, боролась с детской беспризорностью и безнадзорностью. Но в то же время критиковала педагогические методы Макаренко, полагала, что сказки Чуковского вредны для детей… В результате поэту пришлось на некоторое время публично отречься от своих «идеологически вредных» произведений.

Торт от Сталина

Непросто складывались отношения вдовы Ленина со Сталиным. Надежда Константиновна не одобряла проводимую в стране политику террора, даже выступала в защиту «новой оппозиции» — Каменева, Бухарина, Троцкого и Зиновьева, протестовала против гонений на детей «врагов народа». Ходили слухи, что на XVIII съезде партии она собирается обнародовать предсмертное письмо Ленина, в котором тот предлагает на роль вождя иную кандидатуру, чем Сталин.

26 февраля 1939 года Надежда Константиновна отмечала в Архангельском свое 70-летие, позвала гостей. Сталин прислал к юбилею торт – все знали, что вдова Ленина неравнодушна к сладкому. А вечером ей стало плохо. Врач прибыл только через три с половиной часа, поставил диагноз «острый перитонит». В больницу Крупскую доставили слишком поздно. В ночь на 27 февраля 1939 года ее не стало.

Уже в наши дни была выдвинута версия, что сталинский торт был отравлен. Говорят, Иосиф Виссарионович часто так поступал с неугодными ему людьми – присылал в подарок отравленное угощение. Но, с другой стороны, ведь лакомство ели и остальные! Может, просто обильное застолье спровоцировало аппендицит, а медицинская помощь не была оказана вовремя?

Так или иначе, урну с прахом Крупской захоронили на почетном месте – в нише Кремлевской стены. Хотя сама она, разумеется, предпочла бы лежать рядом с мужем, который до сих пор покоится в Мавзолее…

источник