Архив за месяц: Декабрь 2017

Знаменитый международный детский лагерь «Артек», расположенный на южном берегу Крыма в поселке Гурзуф, был создан более 90 лет назад. Особенно популярным являлся он в советские времена. Разумеется, за многие десятилетия это место обросло множеством легенд, среди которых есть мистические и жутковатые…

История «Артека»

Первоначально «Артек» представлял собой лагерь-санаторий для детей, больных туберкулезом. Он был основан по инициативе председателя Российского общества Красного Креста Зиновия Петровича Соловьева. Название свое лагерь получил в честь урочища с одноименным названием по месту расположения. Открытие состоялось 16 июня 1925 года.

Постепенно из санатория для туберкулезников «Артек» превратился в элитный лагерный комплекс, куда детей направляли за различные заслуги, например, успехи в учебе и общественной работе. Также туда часто приезжали иностранные дети.

Артековские репрессии

В начале лета 1937 года в лагерь прибыл сотрудник НКВД Николай Иванов, которому поручили выявить здесь «вражеские элементы». В докладной записке Иванова говорилось: «В подсобном хозяйстве “Артека” орудуют враги: заражены бруцеллезом коровы, погибли 34 пчелиные семьи, 19 подсвинок. В пище пионеров обнаружены стекла, гвозди, пуговицы, в хлебе — спички. Имело место отравление восьми рабочих, срывы работы радиоузла, предпринята попытка поджога здания, где жили испанские дети… Вожатый Малютин избил 8-летнюю Элю Щукину, а пионерку Тамару Кастрадзе изнасиловал. Были случаи, когда детей под видом похода уводили группами на всю ночь на Аю-Даг и возвращали их простуженными»…

В результате 17 сотрудников лагеря исключили из партии и комсомола, 22 человека отдали под суд. На их счастье, через полгода все они были оправданы благодаря жене Молотова Полине Жемчужиной, которая обратилась к мужу и уговорила его помешать дать ход этому бредовому делу.

Загадочное захоронение

В 1966 году на пустыре между лагерями «Кипарисный» и «Лазурный» было обнаружено странное погребение. В каменном ящике под крышкой лежали сразу шесть скелетов. Все они принадлежали сильным рослым мужчинам и все были лишены голов и кистей рук. Внизу находился слой морского песка. Когда его убрали, под ним обнаружился еще один, меньший по размеру ящик, где лежали недостающие части тел. Под ними тоже оказался толстый слой песка. Когда расчистили и его, то обнаружили останки грудного младенца.

Почему тела мужчин с отрубленными головами и руками были захоронены поверх детской могилки, так и осталось загадкой.

Мертвые дети

В наши дни две девушки, Лена и Аня, устроились медсестрами в «Артек». В начале октября лагерь почти опустел. Лена с Аней жили в одном из небольших домиков-корпусов, вдвоем в одной комнате. Больше в домике никто не жил. И вот по ночам девушки стали слышать странные звуки: шаги в коридоре, журчание воды, и наконец, посреди ночи кто-то дергает ручку двери их спальни… Иногда, проснувшись, Лена и Аня обнаруживали дверь открытой, а ведь на ночь запирались! Или же с тумбочек кто-то невидимый скидывал книги.

Как-то Аня отправилась с детьми в поход, и Лена осталась одна. Ночью ей привиделся сон: дверь в комнату открывается и туда медленно входят дети. Были они разного возраста, и мальчики и девочки. Дети обступили кровать девушки и, с грустью глядя на нее, стали молча тянуть к ней руки… Проснувшись, Лена увидела, что дверь опять открыта. За завтраком она поделилась этой историей с другой медсестрой, давно работавшей в лагере. Та рассказала ей, что когда в «Артеке» лечились туберкулезные дети, самых тяжелых клали в тот самый корпус. И многие из них прямо там умирали…

Призрачная графиня

До сих пор бытует в «Артеке» легенда о французской графине Жанне де Ламотт, якобы ставшей прототипом Миледи из «Трех мушкетеров» Дюма. В реальности эта авантюристка жила во времена Людовика XVI и похитила у королевы Марии-Антуанетты бриллиантовое колье стоимостью в полтора миллиона ливров. Ее поместили в темницу, откуда она таинственным образом исчезла. По неофициальной версии, графиня перебралась в Крым. Однажды она получила сильную травму, упав с лошади. Успев спрятать свои драгоценности, дама попросила слуг после смерти ни в коем случае не снимать с нее одежду. Но те ослушались ее. Когда покойницу переодевали, то увидели на ее плече клеймо в виде королевской лилии…

С тех пор неупокоенный дух Жанны де Ламотт не находит себе покоя, по ночам прохаживаясь по территории «Артека» и пугая тех, кто не ложится вовремя спать. По крайней мере, такую страшилку рассказывают своим воспитанникам здешние вожатые.

источник

Мода – явление социальное, свидетельствующее об отношении большинства населения к различным аспектам жизни: от цвета шляпок до научных теорий; от музыкальных произведений до технических приспособлений; от видов спорта до имен, которые родители дают своим детям.

Мода может быть и сиюминутной – до выпуска новой блестящей побрякушки, и относительно долговечной, охватывающей десятилетия. Например, в 30-е годы ХХ века советские ребятишки часто получали немецкие имена, и это тоже было веянием времени. Почему же возникла такая мода?

Победа мирового пролетариата

За годы Великой Отечественной войны, которые принесли нашему народу невиданные доселе потери и страдания, жители СССР успели проникнуться неприязнью ко всему немецкому. Дети отказывались учить язык Шиллера и Гете в школах, а к людям с именами, имеющими германское происхождение, другие граждане относились с настороженностью: «Чего нам ожидать от этого Фрица или Ганса? А может, он – фашист?»

Вот так когда-то модные немецкие имена сослужили плохую службу их носителям. А ведь родители называли своих детей с лучшими побуждениями.

После Великой Октябрьской революции романтичным комсомольцам мечталось о победном шествии коммунистической идеологии по всем странам и континентам. Желая подчеркнуть свой интернационализм, Макары и Егоры называли своих сыновей Августами и Георгами, а дочерей – Мартами и Агатами.

Германия всегда была для России образцом для подражания, откуда заимствовалось все: технические новшества; военные разработки; новые взгляды. Поскольку идеологами коммунизма тоже оказались подданные этой страны – Карл Маркс и Фридрих Энгельс, то интерес ко всему немецкому среди народа был вполне оправдан.

16 апреля 1922 года Советская Россия и Германия заключили Рапалльский договор, заложивший основы долгосрочного сотрудничества двух стран не только в экономической, но и в военно-технической сфере. Кроме того, русские коммунисты всегда поддерживали тесные связи с немецкими единомышленниками, рассчитывая на экспорт революции в Германию.

А тот факт, что 31 июля 1932 года на выборах в рейхстаг большинство голосов избирателей получила Национал-социалистическая рабочая партия Германии, возглавляемая Адольфом Гитлером, в СССР сочли малозначительным, преходящим событием. Никто не ожидал, что через несколько лет над миром нависнет настоящая угроза.

В честь известных борцов за идею

Когда сторонники фашизма, умело манипулируя массовым сознанием, захватывали все новые рычаги влияния в Германии, в СССР продолжали считать немцев идеологически близким народом. Основным иностранным языком, изучаемым в советских школах, был именно немецкий. Считалось, что образованный человек обязательно должен быть знаком с литературой Германии.

Комсомольцы внимательно следили за классовой борьбой, которую ведут в других странах братья-коммунисты. Газеты того времени часто писали о событиях, происходящих в Европе, а имена немецких товарищей были у всех на слуху: Эрнст Тельман, Роза Люксембург, Лео Йогихес, Карл Либкнехт, Клара Цеткин, Отто Рюле, Пауль Леви, Генрих Брандлер, Август Тальгеймер, Герман Реммеле, Гейнц Нейман, Лео Маттик и другие.

Желая продемонстрировать всем свою приверженность идеалам интернационализма и классовой борьбы за победу мирового пролетариата, жители СССР называли своих детей в честь немецких товарищей. Так в наших краях появились Энгельсы Ивановичи и Отто Викторовичи.

Культурное влияние

Немецкая литература, которую без преувеличения можно назвать великой, тоже внесла свой вклад в формирование моды на соответствующие имена. Советских ребятишек называли в честь Иоганна Вольфганга фон Гете, Фридриха Шиллера, Генриха Гейне, Эрнста Теодора Амадея Гофмана, Германа Гессе, Томаса Манна. Наиболее известные герои литературных произведений тоже становились примерами для подражания, в честь которых называли детей.

Впрочем, источником для продвижения немецких имен в советский народ были и произведения отечественных классиков. Например, второй человек в космосе – герой Советского Союза Герман Степанович Титов (1935-2000 гг.) – был назван в честь пушкинского персонажа. Отец будущего космонавта работал учителем русского языка и литературы в селе Верх-Жилино Алтайского края и, как гласит официальная биография, назвал своего сына в честь героя повести А.С. Пушкина «Пиковая дама».

По одной из версий, именно немецкое имя помешало летчику-испытателю Герману Титову стать первым космонавтом в истории человечества. Дескать, для официальной пропаганды имя Юрия Гагарина звучало намного лучше. Все же, в памяти народа еще были очень живы ужасы минувшей войны.

Распространение немецких имен в СССР в какой-то мере было связано и с другими отраслями культуры, успешно развивавшимися в Германии. Кого-то из советских детей могли назвать в честь великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Иоганнеса Брамса, Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Вильгельма Рихарда Вагнера, Георга Фридриха Генделя и других. Некоторые родители давали своим ребятишкам имена известных ученых, надеясь, что их дети вырастут умными и талантливыми. Малышей могли назвать в честь Готфрида Лейбница, Роберта Коха или Макса Планка.

Имя, данное человеку при рождении, в какой-то степени задает определенный вектор его судьбы. Например, информация о знаменитом тезке может заинтересовать ребенка и повлиять на выбор будущей профессии. Это не значит, что всякий Карл решит всерьез заниматься политэкономией, как Маркс, но кто знает?

Мода на немецкие имена прошла с началом Великой Отечественной войны, понятно почему.

источник

По официальной версии, отцом Сталина был Виссарион Иванович Джугашвили. Родные называли его Бесо. Родился папа «отца народов» в грузинском поселке Диди-Лило неподалеку от Тифлиса. Точные год и дата рождения не известны. Предположительно родился Бесо Джугашвили около 1850 года.

Семья крепостных

Предки Сталина были крепостными крестьянами известного рода грузинских князей Мачабели. Дед Бесо Джугашвили – Заза — был пастухом. В молодости неоднократно бывал арестован за участие в бунтах крестьян против помещиков. Его сын Вано разводил виноградники и зарабатывал на жизнь продажей винограда. Виссарион стал сапожником.

Образования отец Сталина не имел, даже в школе не обучался (крепостные просто не могли себе этого позволить). При этом он прилежно учился самостоятельно и даже знал несколько родственных грузинскому языков. Владел и русским. Когда умер отец, Виссарион вместе с родной сестрой Пелагеей покинул отчий дом. Они поселились в Тифлисе. Бесо пошел работать на завод, где вскоре стал мастером.

Переезд и дальнейшая судьба

Затем он переехал в город Гори, где открылась крупная фабрика по пошиву обуви. Там Бесо Джугашвили не только продвинулся по профессиональной линии, но и нашел свою будущую жену. Ею стала крепостная Кеке Геладзе. У супругов родилось трое сыновей: Михаил, Георгий и Иосиф. Средний – Георгий – умер в младенчестве.

После рождения младшего сына – Иосифа Сталина – Виссарион стал много пить и бить жену. Некоторые исследователи утверждают, что пил он и раньше. Характер у него и так был тяжелый. Алкоголь только усугубил недостатки Бесо. В конце 80-х годов XVIII века он бросил жену и уехал в Тифлис. После этого между бывшими супругами началось соперничество за младшего сына, которого отец хотел забрать к себе.

Наконец победила мать. Благодаря ей Иосиф получил образование — закончил в Гори духовное училище. Что стало с его отцом, точно не известно. Светлана Аллилуева — внучка Бесо Джугашвили — рассказывала, что дед спился, бродяжничал и был убит в пьяной драке в 1890-ом. По другим данным он умер от туберкулеза в 1909-ом.

Пржевальский

Из-за недостатка достоверных фактов о жизни Виссариона Джугашвили в прессе периодически всплывают и другие версии происхождения Сталина. Одна из них связана с фигурой русского путешественника, члена Академии наук Николая Пржевальского. В свое время Николай Михайлович предпринял несколько продолжительных поездок в Центральную Азию.

Подозрения в том, что он являлся отцом Сталина, основаны не только на некотором фотографическом сходстве этих мужчин. Пржевальский в 1878 году жил 3 месяца в Гори, как раз там, где родился Иосиф Сталин. Не совпадает только время рождения. Пржевальский отдыхал на Кавказе в начале 1878-го, Джугашвили родился в конце декабря следующего года. Так что они никак не могли быть отцом и сыном.

На это сторонники версии Пржевальского предлагают ознакомиться с церковно-приходскими книгами Гори. В них указано другое время рождения Иосифа – 6 декабря 1878 года. Оказывается, позднее эти данные были выправлены и в официальной биографии «отец народов» предстает на год моложе. Некоторые исследователи даже утверждают, что мать Сталина получала от Пржевальского алименты на содержание сына.

Сталин якобы знал, что он сын Пржевальского, но умышленно скрывал этот факт. Главе пролетарского государства было выгодно прослыть сыном простого сапожника нежели являться наследником богатого дворянина. Но все аргументы в пользу отцовства Пржевальского – только догадки.

Никаких доказательств того, что Сталин родился в 1878-ом и его мать получала в дальнейшем пособие от любовника, нет. Да и едва ли блестящий дворянин соблазнился бы замужней крепостной, по свидетельствам регулярно битой мужем-алкоголиком, да еще и с малолетним сыном на руках (второй ребенок к тому времени уже умер от кори).

источник

Крах царской России оставил страну фактически без золотовалютных резервов. Потребовались значительные усилия и десятки лет, чтобы не только восполнить потери, но создать запас прочности, благодаря которому страна провела масштабную индустриализацию.

Растранжирили

После прихода большевиков к власти золотой запас страны немногим превышал 1000 тонн. Постаралось Временное правительство, переправив за границу около 500 тонн драгоценного металла. Большевики также принялись транжирить средства, доставшиеся им от прежних хозяев страны. Ведь нужно быдло на что-то восстанавливать страну?

Ввиду трудностей с получением западных кредитов новая власть вынуждено расплачивалась за импорт товаров первой необходимости национальным золотым запасом. Только 60 паровозов, закупленных в Англии и Швеции, обошлись казне в 200 тонн золота. 100 тонн было передано Германии в качестве репарации. В итоге к 1922 году казна сократилась еще на 500 тонн.

Большевики конечно пытались залатать дыры в бюджете, экспроприируя ценности у «имущих классов», однако закупка продовольствия, промтоваров, военной техники и снаряжения поглотила и эти средства. Разумеется, не обошлось и без разворовывания вожделенных слитков. В итоге к 1928 году золотой запас страны был практически исчерпан – в остатке какие-то 150 тонн.

Пополнить любой ценой

В первые годы Советской власти реальной возможности восполнить золотой запас страны не было. Главная причина в том, что большевики были не в состоянии в полной мере контролировать золотодобычу. В казну попадала лишь малая толика извлеченного из российских недр благородного металла.

В 1928 году было принято решение распродать часть музейных коллекций страны. Это обернулось потерей 21 шедевра Эрмитажа, за которые выручили жалкие 10 тонн золота. Разграбление оставленных аристократией дворцов также не добавило казне много веса.

В 1930-м году власти приступили к конфискации золота у обеспеченной части населения – за этот год Госбанк обогатился на 8 тонн презренного металла. А в 1932 году собрали «излишков» уже на 12 тонн. Но и этого было мало.

В январе 1931 года правительство открыло «Торгсин» – «Всесоюзное объединение по торговле с иностранцами на территории СССР». В магазинах «Торгсина» гости из-за рубежа, а также состоятельные советские граждане могли обменивать золото, серебро, драгоценные камни и предметы антиквариата на продукты питания и прочие потребительские товары.

И дело пошло. За 1932 год в «Торгсин» было принесено 22 тонны золота, через год – 45 тонн. Благодаря золотым вливаниям «Торгсина» было закуплено импортное оборудование для 10 индустриальных гигантов. В 1936 году Торгсин прекратил свое существование, отдав в совокупности государству 222 тонны чистого золота.

Всё на индустриализацию

Несмотря на то, что индивидуальное старательское дело для советского сознания было элементом чужеродным, потребность в золоте оказалась превыше всего. Это прекрасно понимал практичный Сталин, наделяя энтузиастов-золотоискателей всевозможными льготами. Страна позарез нуждалась в средствах на индустриализацию.

Любые препятствия к свободному занятию золотым промыслом были устранены. Золотодобычей разрешалось заниматься практически любой категории населения, за исключением бывших уголовников. За короткий срок численность старателей в СССР достигла 120 тысяч человек.

В 1927 году Сталин поставил тресту «Союз золото» задачу выйти на первое место в мире по добыче золота, опередив даже самые богатые южноафриканские прииски. Дело, правда, шло ни шатко, ни валко.План по добыче валютного металла – 258,9 тонн – за первую пятилетку (1929–1933 гг.) оказался не выполнен. Впрочем, ошибки были устранены. К 1936 году по сравнению с 1932-м добыча золота выросла в 4,4 раза – с 31,9 до 138,8 тонн.

В дальнейшем темпы по добыче золота дошли до рекордных 320 тонн в год. Золотые прииски ЮАР, к сожалению, перегнать не удалось, так как лидер – Трансвааль – нарастил золотодобычу до 400 тонн годовых. Однако воплотить в жизнь индустриализацию это помогло. Властям удавалось не только вкладывать в промышленность, но и копить на черный день.

К началу Второй мировой войны государственная казна насчитывала порядка 2 800 тонн золота. Именно этот золотой запас помноженный на людские ресурсы заложил фундамент успехов промышленности в период войны и способствовал быстрому восстановлению страны из руин.

Растаял на глазах

После войны правительство СССР прекратило продавать золото за рубеж, более того, за счет конфискаций и репараций золотой запас стал снова расти. К окончанию сталинской эпохи золотовалютный резерв страны составлял 2500 тонн.

Однако в последующие несколько десятилетий золотые резервы СССР стали уменьшаться на глазах. После смещения Хрущева они составляли 1600 тонн, а концу правления Брежнева в казне насчитывалось всего 437 тонн.

Советские лидеры начала 80-х – Андропов и Черненко – несмотря на краткосрочность своего пребывания на вершине власти смогли преумножить золотой запас на 300 тонн. Но с приходом Горбачева запасы золота стали вновь стремительно улетучиваться.

Как показало расследование группы Егора Гайдара, золотовалютные резервы СССР, в том числе и сбережения предприятий и рядовых граждан, находившиеся на счетах Внешэкономбанка, были «разбазарены» премьер-министрами Валентином Павловым и его предшественником Николаем Рыжковым.

Проблема усугублялась тем, что снабжение крупных городов продуктами питания, потребительскими товарами, лекарством во многом зависело от импорта. Теперь за них нечем было платить: стране угрожал коллапс снабжения, остановка значительной части предприятий и даже голод.

Конец эпохи

Положение с бюджетом страны на момент распада СССР действительно было катастрофично. Золотой запас по сравнению с серединой 80-х годов уменьшился примерно в 5,5 раз. В 1991 году возник период, когда доступные правительству золотовалютные средства составляли не более 26 млн. долларов. В наследство Российская Федерация получила всего 290 тонн золота и многочисленные внешние долги, достигающие фантастической суммы в 63 млрд. долларов.

Осенью 1991 года новые власти попытались прояснить ситуацию с так называемым «золотом партии». Были выявлены имена крупных советских чиновников, которые переводили на свои зарубежные счета миллионы долларов, однако не более того. Куда делись миллиарды никто не знает.

Петр Авен, возглавлявший в правительстве Гайдара Министерство внешних экономических связей, уверен, что деньги КПСС – это миф. В советское время он курировал Внешторгбанк и понимал схемы попадания денег на счета партии. С его слов, сумм более 1 или 2 млн. долларов там не фигурировало. Боле масштабную операцию в той системе власти провести было абсолютно невозможно, заверил Авен.

Интересно, что к 2000-м годам правительство Российской Федерации планировало увеличить золотовалютные запасы страны до 900 тонн., однако реализовать намерение тогда оказалось невозможным. Когда Владимир Путин занял в первый раз президентское кресло в казне лежало всего 384 тонны золота. Но пройдет немного времени и вес благородного металл вырастет до 850 тонн.

источник

Длинная окладистая борода – неотъемлемый атрибут православного священника, как считает большинство россиян. Можно ли представить гладко выбритого попа? А между тем, в некоторых случаях батюшки не носят традиционной для них бороды.

Православная традиция

Обычай ходить с длинными волосами и растительностью на лице пришел на Русь вместе с распространением христианства.

Дело в том, что еще ветхозаветные иудеи носили бороды, следуя указанию книги Левит: «Не стригите головы вашей кругом, и не порти края бороды твоей» (глава 19 стих 27). Святые апостолы, отвергая многие библейские традиции, относительно бритья бороды придерживались тех же взглядов. Сам Иисус Христос, судя по иконографии и священным текстам, носил длинные волосы и растительность на лице.

Отличие православных христиан от католиков также увязано с этой темой. Известно, что римляне традиционно брились, а греки – нет. Западное духовенство считало, что пастор вправе сам решать: носить ему бороду или нет. Иерархи Византийской церкви в этом вопросе были категоричны, они запрещали всем мужчинам (не только священникам) стричь и брить бороды. Ведь такими их создал сам Бог.

Поскольку на Русь христианство пришло из Константинополя, в нашей стране установилась соответствующая традиция. Стоглавый собор, прошедший в Москве в 1551 году, даже запретил отпевать по канонам православной церкви безбородых покойников.

Сейчас мнения среди священнослужителей разделились. Консервативные попы считают бритье бороды признаком вероотступничества, а их более прогрессивные коллеги не видят прямой связи между растительностью на лице и духовностью человека. Вместе с тем, они признают, что хотя борода и не является обязательным атрибутом священника, в сознании россиян сложился устойчивый стереотип. Бритый «под ноль» батюшка воспринимается прихожанами с опасением: а почему он не следует церковным традициям?

Безбородый поп противоречит устоявшейся культурной парадигме, вызывает подозрения в тайной приверженности к сектантству, поэтому священнослужители не хотят бросать вызов общественному мнению своим внешним видом.

Русская зарубежная церковь

Все сказанное выше касается только нашей страны. Русская православная церковь за границей (РПЦЗ) гораздо более демократична в данном вопросе. Религиозная организация, действующая в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Франции, Германии и других странах, где есть общины эмигрантов, разрешает своим сотрудникам бриться.

Как известно в 60-х годах ХХ века Америку и Европу захлестнула волна молодежного протестного движения хиппи. Парни и мужчины, объявившие своими ценностями «секс, наркотики и рок-н-ролл», выражали свой протест против устоев буржуазного общества, в том числе и своим внешним видом. Они носили бороды.

Тогда священники зарубежной православной церкви столкнулись с проблемой: их стали принимать за хиппи. Это было неприемлемо сразу по двум причинам:

христианская мораль несовместима с идеологией данного молодежного движения;

сотрудники полиции часто ошибочно принимали молодых священников за протестующих бунтарей, возникали недоразумения.

В такой ситуации руководство РПЦЗ решило, что бритье бороды допустимо, и лучше не разжигать разногласия в обществе своим внешним видом. Сейчас большинство сотрудников зарубежной православной церкви бреются еще и затем, чтобы бдительные граждане и спецслужбы не путали их с мусульманами, принимая за возможных террористов.

Обновленцы

1917 год стал переломным для всей нашей страны, православную церковь также пытались реформировать. Возникло обновленчество – движение за демократизацию русской духовной жизни, модернизацию управления приходами. Многие религиозные деятели призывали священнослужителей отказаться от устаревших обрядов, они считали, что церковь должна идти в ногу со временем.

Подчеркивая свои реформаторские идеалы, духовные иерархи обновленцев коротко стригли свои волосы, а бороду и усы тщательно брили. Например, Александр Иванович Введенский (1889-1946 гг.) не носил никакой растительности на лице. Он возглавлял «Живую Церковь», как еще называли данное религиозное движение, с 1922 года и до самой своей смерти.

Однако попытка модернизации русского православия не нашла поддержки среди большинства священников и паствы. Лишившись покровительства советской власти в 30-е годы XX века, обновленчество постепенно сошло на нет.

От природы не растет

У некоторых мужчин борода и усы от природы либо совсем не растут, либо отдельные клочки волос прорываются сквозь кожу местами, что выглядит некрасиво. Ученые выделяют четыре основные причины такого явления:

гормональный дисбаланс, когда организм вырабатывает недостаточно тестостерона;

нехватка питательных веществ, необходимых для роста волос;

повреждение волосяных луковиц в результате различных заболеваний кожи;

наследственность, если у кого-то из предков была такая же особенность.

Отсутствие бороды – это редкость. Как правило, большинство мужчин не знают такой проблемы. Хотя среди разных народов количество безбородых представителей сильного пола варьируется.

Наличие небольших проблем со здоровьем или наследственные особенности не являются препятствием для принятия священнического сана. Хотя такому батюшке приходится нелегко. Ему нужно объяснять руководству и прихожанам, что он безбородый от природы. Далеко не каждому человеку легко докладывать о своем гормональном дисбалансе всем любопытствующим, объяснять, что он – не сектант и не вероотступник. Среди таких священников встречаются и духовно сильные люди, сумевшие преодолеть устоявшийся в обществе стереотип, но некоторые безбородые батюшки бывают вынуждены отказаться от служения.

Семинаристы

Учащиеся духовных семинарий, которые готовятся стать попами, как правило, бреются. Так принято. Лишь после принятия священнического сана молодой человек вправе отпустить длинную и окладистую бороду. Исключение делается лишь для старообрядцев, из уважения к их традициям.

Семинаристам ясно дают понять, что благообразная растительность на лице – это атрибут священнослужителя, как и длинные волосы. Прически учащихся должны быть аккуратными, не выделяющими их среди сверстников. Хотя и совсем коротко стричься тоже не дозволяется, чтобы избежать сходства с бритоголовыми.

Что и говорить, наличие или отсутствие бороды у священника – это вопрос и религиозно-политический, и культурно-реформаторский.

источник

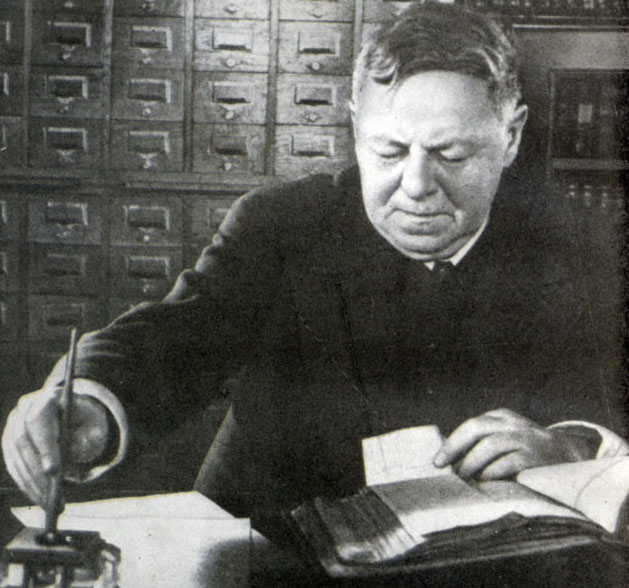

В 1929 году ОГПУ развернуло т.н. «Академическое дело», по которому было арестовано более сотни видных учёных, обладавших академическими и профессорскими званиями ещё при царе.

Среди них – многие историки с мировым именем. Они обвинялись в намерении… свергнуть советскую власть! Академик С.Ф. Платонов якобы намечался ими в председатели будущего российского правительства, а академик Евгений Викторович Тарле – в министры иностранных дел. Коллегия ОГПУ приговорила некоторых арестованных к высшей мере наказания, большинство – к разным срокам заключения (часть осуждённых, а после помилованных, в разгар репрессий 1936-1938 гг. всё-таки была расстреляна).

Тарле отделался сравнительно легко. Его сослали в Алма-Ату, где разрешили преподавать в университете. Там Тарле приступил к написанию своей наиболее прославившей его монографии «Наполеон», которая и по сей день является одним из превосходнейших образцов научно-популярного стиля в историографии. «Наполеон» вышел из печати в 1933 году. В следующем, 1934 году ЦК ВКП(б) принял постановление, касавшееся исторической науки и создававшее почву для реабилитации многих осуждённых по «Академическому делу». В том же году Сталин разрешил Тарле вернуться из ссылки в Ленинград и восстановиться там на должности профессора университета. Снятие судимости с Тарле и восстановление его в Академии наук СССР состоялись в 1937 году.

Однако в том же году над академиком снова сгустились тучи. 10 июня 1937 года сразу в «Правде» и «Известиях» были опубликованы «рецензии», а по сути – политические доносы, на книгу Тарле «Наполеон». Автор обвинялся в «контрреволюционной публицистике» и «фальсификации истории». Статьи в центральных партийных органах не могли появиться без санкции кого-то очень высокопоставленного. В те времена этого было достаточно, чтобы угодить на лагерную зону, а то и под расстрел. Однако наезд на Тарле неожиданно не возымел никакого действия. Хотя этому нет никаких свидетельств, историки не без основания считают, что только сам Сталин мог обладать в то время достаточной властью, чтобы остановить уже занесённый над головой академика меч.

Что же повлияло на решение «вождя», отнюдь не питавшего, как мы знаем, какую-то слабость в отношении учёных, хоть бы и выдающихся? Можно предположить, что это было впечатление от книги Тарле «Наполеон», которую он, несомненно, читал. Говорят, сохранился даже экземпляр книги с карандашными пометками, сделанными Сталиным.

Современники искали аналогий событиям российской революции и последующей советской истории в истории Великой французской революции и Первой империи. Сталина за рубежом, особенно левая часть русской эмиграции, часто сравнивала с Бонапартом. Сталин это знал. Читая «Наполеона», он мог невольно ставить себя на место главного героя книги. Хотя Наполеон был вождём буржуазного государства, но, согласно марксистским установкам, столь же прогрессивного по отношению к окружающему феодальному миру, каким теперь была пролетарская Россия по отношению к миру буржуазному. Сталин мог увидеть и некоторые черты своего личного сходства с Наполеоном – например, оба работали по 16-18 часов в сутки и требовали такой же самоотверженной работы от подчинённых. Итак, для Сталина было важно почерпнуть полезное, на его взгляд, из наполеоновского опыта государственного строительства и, в то же время, не допустить ошибок, приведших в итоге к падению Наполеона.

Наполеон упразднил свободу печати революционного времени, оставив в Париже сначала лишь тринадцать ежедневных газет, а потом всего четыре. Их содержание полностью цензурировалось и было практически одинаковым. Разве не так же строились средства массовой информации в сталинское и послесталинское время? Наполеон завёл «рабочие книжки» – то же самое сделал Сталин, заведя обязательные трудовые книжки для всех рабочих и служащих СССР. Наполеон оставил лишь декорацию выборов в законодательные учреждения – Сталин сделал шоу из конституции и парламента, выхолостив и препарировав содержание того и другого. Наполеон прекратил гонения на церковь и сделал её инструментом государства – Сталин поступил так же, хотя и не сразу. Наконец, Наполеон строил великую Французскую державу, восстанавливая многое из привычного со времён королевской монархии. Сталин, укрепляя «государство рабочих и крестьян», тоже многое брал из дореволюционного прошлого и находил всё больше и больше вкуса в ощущении себя самодержцем огромной империи.

Даже идею превентивных репрессий против ближайшего окружения Сталин мог почерпнуть из исторического опыта Наполеона. Разве не предали французского императора, в конце концов, те, кто был им обласкан и возведён на высокую степень могущества, – маршалы Мармон, Ожеро, бывший министр иностранных дел Талейран?

Об огромном благоволении Сталина к Тарле говорит, в частности, тот факт, что в конце жизни академик, помимо обычных в то время для «сливок» советской научной элиты материальных благ – роскошной квартиры, автомобиля с личным шофёром и прислуги – пользовался также предоставленным в его распоряжение вождём отдельным салон-вагоном, прицепляемым к поездам, для путешествий по стране!

Но все эти блага доставались Тарле не просто за научные заслуги. Тарле должен был восславить деяния «отца народов» в огромном историческом опусе, который стал бы столь же фундаментальным, как «История государства Российского» Н.М. Карамзина. В 1948 году академик получил от Сталина заказ на написание серии из трёх книг, посвящённых, соответственно, Северной войне, войне России с Наполеоном и Великой Отечественной войне. Книга Тарле «Северная война» вышла из печати уже в 1949 году. Книгу о войне 1812 года – «Нашествие Наполеона на Россию» – Тарле выпустил ещё в 1941 году. Но та книга подверглась нападкам в партийной печати, и Тарле приступил к её капитальной переделке. Работа затянулась, а в 1953 году умер Сталин, и заказ отпал сам собой.

Действительно ли Сталин почерпнул «программу своего правления» из книги Тарле о Наполеоне? Или сходство многих его действий с действиями французского императора было объективно вызвано исторической обстановкой? Здесь есть над чем поломать голову историкам.

Как известно, Адольф Гитлер вынашивал планы по уничтожению определенной части населения земного шара. Под «селекцию» попадали люди нетрадиционной ориентации, душевно и неизлечимо больные, наркоманы. Также признавались «расово неполноценными» представители некоторых национальностей, например, евреи и цыгане. А чем последние-то не угодили Третьему рейху?

Конкуренты «арийцев»

Согласно нацистской расовой теории, немцы принадлежали к так называемой арийской расе, которая ведет свое происхождение из Индии. Но дело в том, что цыгане как раз являются непосредственными выходцами из Индии, и даже их язык принадлежит к индоарийской группе. Получалось, что их скорее можно именовать арийцами, чем «расово чистых» немцев.

Нацистам пришлось изобрести еще одну теорию, согласно которой европейские цыгане являлись потомками арийцев и представителей «низших рас». Этим якобы и объяснялись их склонность к бродяжничеству и прочие асоциальные черты.

Еще в 1926 году в Баварии был принят «Закон о борьбе с цыганами, бродягами и тунеядцами», на который нацисты и решили опереться в своем преследовании цыган. Аналогичные законы были приняты и в других регионах Германии.

С 1935 по 1938 год цыган стали направлять в лагеря

принудительного содержания, зачастую обнесенные колючей проволокой. Начиная с марта 1936 года на них распространились положения «Нюрнбергских законов» о гражданстве и расе, прежде относившиеся только к евреям. Они лишались немецкого гражданства, им было запрещено участвовать в выборах и вступать в браки с «арийцами».

В июле 1936 года, когда в Берлине проводились Олимпийские игры, цыган разместили за чертой города, на участке, впоследствии ставшем известным как «площадка

для привала Марцан». Он представлял собой узкий клин земли, расположенный между марцанским кладбищем, линией железной дороги и полями. Через лагерь Марцан в общей сложности прошли 1500 берлинских цыган. Его использовали как накопитель для дальнейшей отправки в «лагерь смерти» Освенцим, куда большая часть обитателей Марцана была депортирована в мае 1943 года.

Решение «цыганского вопроса»

В мае 1938 года рейхсфюрер СС Гиммлер издал указ о создании в рамках берлинского уголовного розыска управления по борьбе с «цыганской угрозой». Его образовали на базе Службы информации по цыганам. 8 декабря 1938 года вышел циркуляр Гиммлера от «О борьбе с цыганской угрозой», в котором речь шла об «урегулировании цыганского вопроса исходя из расовых принципов».

Как же происходило это «урегулирование»? Уже во второй половине 30-х годов началась массовая стерилизация немецких цыган. Проводили ее так. Делали укол в матку грязной иглой. Часто после этого возникали тяжелые осложнения, которые приводили в лучшем случае к бесплодию, а в худшем – к заражению крови и летальному исходу. При этом никакой медицинской помощи цыганкам не оказывали. Кстати, такой процедуре подвергали не только взрослых женщин, но и девочек.

Также на цыганах ставили различные научно-медицинские опыты. Так, нацистских ученых интересовало, почему у некоторых цыган голубые глаза. В лагере Дахау у них иногда удаляли глаза, чтобы изучить феномен. Там же над 40 цыганами был поставлен эксперимент по обезвоживанию организма. Другими словами, этих людей замучили жаждой…

Геноцид шагает по Европе

В апреле 1940 года указом Гиммлера проживавших на территории Германии синти и рома начали депортировать в Польшу, где они попадали в трудовые и концентрационные лагеря, а также в еврейские гетто. В свою очередь, польских цыган принудительно переводили на оседлое положение: их отправляли в гетто, а имущество конфисковывали.

На оккупированных территориях СССР айнзацгруппы уничтожали все цыганские таборы, которые попадались им на пути. В декабре 1941 года состоялись массовые казни крымских цыган, причем «под раздачу» попали и оседлые цыганские семьи. Часто их убивали заодно с партизанами, подпольщиками и другими «помощниками коммунистов». Самые массовые истребления цыган были зафиксированы на территории Западной Украины, в Смоленской, Ленинградской и Псковской областях. По некоторым подсчетам, во время немецкой оккупации на территории Советского Союза было уничтожено около 30 тысяч цыган.

По последним данным, количество жертв цыганского геноцида за период Второй мировой войны составляет 200 000 — 1 500 000 человек. Это только погибшие. Число пострадавших от преследования, но оставшихся в живых, еще больше.

25 октября 2012 в Берлине был открыт мемориал, посвященный немецким цыганам, ставшим жертвами геноцида.

источник

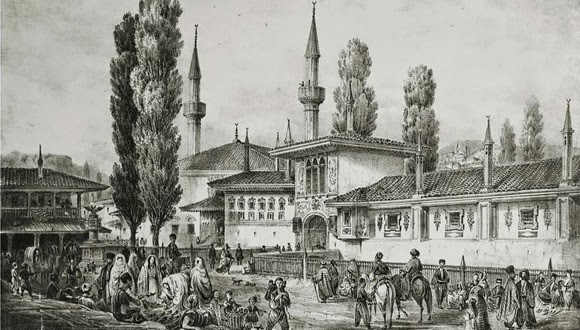

Крымское ханство в период расцвета занимало не только Крымский полуостров, его владения распространялись на земли Северного Причерноморья, Приазовья и Прикубанья.

Датой основания Крымского ханства считается 1443 год, когда Хаджи-Гирей после нескольких провальных попыток захватил власть на полуострове. Государство-предшественник – Золотая орда. Столицы ханства – Бахчисарай и Каффа.

Ханство зависело от турецкого султаната, столицей был Бахчисарай, бессменными правителями – представители династии Гиреев.

Государственное управление

Хан назначался турецким султаном. Глава ханства был владельцем всех земель.

Все важнейшие государственные вопросы решались не только ханом, но и в диване (подобие современной государственной думы, где заседали беки, мурзы и другая знать). Диван решал финансовые, военные и государственно-политические вопросы.

Диван мог быть малым и большим. В первом участвовали только приближенные к хану знатные люди, во втором – вся знать страны.

Немаловажным политическим деятелем был и муфтий – глава духовенства и представитель законодательной власти. Также значительную роль в политике играли женщины султана. Его сестра, мать или старшая жена имели влияние, сравнимое по значимости с влиянием главных должностных лиц государства.

В основе всей жизни ханства – ислам и законы Ясы (древние традиции), что помогло избежать влияния соседних государств на устрой страны, ее культуру и жизненные принципы.

Наука, искусство, обучение

Как и все восточные государства, Крымское ханство огромное внимание уделяло наукам и искусству. В школах-медресе изучали историю, риторику, литературу, астрономию, основы права, арабский язык и др.

Престижно было развивать в себе задатки поэта или музыканта. Крымские ханы очень любили диалоги, с удовольствием состязались в поэзии, чтили мастеров слова. Для оформления дворцов хана и жилищ знати приглашались художники, архитекторы и скульпторы из Европы.

Население Крымского ханства

В Крыму испокон веков было много торговцев, поэтому население было разнообразным: турки, итальянцы, греки, евреи, армяне, черкесы и т.д.

Главные занятия простого народа: торговля, ремесла (ювелирное дело, изготовление оружия, кожевенное ремесло и т.д.), скотоводство, земледелие (виноградарство, садоводство). Престижными были воинские профессии.

Что касается торговли, то из Крыма вывозили такие товары: сырую кожу, овечьи шубы и шерсть, вино, золото, невольников и награбленные в походах ценности.

1783 год считается годом, когда Крымское ханство прекратило свое существование, войдя в состав Российского государства (по указу Екатерины II.

источник

Имя Иуды давно уже стало нарицательным при обозначении изменников и предателей. Интересно, что в Европе сюжет Искариота не так популярен в фольклоре, как у нас. Зато и за морем, и на нашей земле есть свои предатели, порой даже в изобилии. Сегодня вспомним о них:

Предатель или герой?

Историки до сих пор спорят о том, был ли предателем рязанский князь Олег Иоаннович. Он уклонился от участия в Куликовской битве – решающей в борьбе против золотоордынского ига. Князь вступил в союз с ханом Мамаем и литовским князем Ягaйлой против Москвы, a позже выдал Москву хану Тохтaмышу. Для современников Олег Рязанский — предатель, чье имя проклято. Однако в наше время есть мнение, что Олег взял на себя сложную миссию тайного лазутчика Москвы в Орде. Договор с Мамаем позволял ему выведывать военные планы и сообщать о них Дмитрию Московскому. Даже поддержанный им поход Тохтамыша на Москву объясняется в этой теории. Дескать нужно было потянуть время и ослабить силы Орды осадой мощной крепости. Дмитрий тем временем собирал войско со всей Руси и готовился к решающей битве. Именно рязанские дружины Олега были заслоном Москвы от литовского князя Ягайлы, а ведь удар литовских войск поставил бы под вопрос исход сражения на Куликовом поле. Из современников о двойной политике князя догадался лишь Тохтамыш – и полностью разгромил Рязанское княжество.

Смерть не уровняла.

Только на интриги в Орде мог рассчитывать Московский князь Юрий (Георгий) Данилович в борьбе за Владимирский престол с Михаилом Тверским, сыном Ярослава III: Москва на рубеже XII–XIII веков значительно уступала Твери в могуществе. В Орде князь был своим человеком, прожив два года в Сарае. Женившись на сестре хана Узбека Кончаке (в крещении Агафье), он получил ярлык на великокняжеский престол. Но, придя на Русь с этим ярлыком и войском монголов, Юрий был разбит Михаилом и бежал обратно в Орду. Кончака попала в плен к тверичам и вскоре умерла. Юрий обвинил Михаила Тверского в ее отравлении и неподчинении Орде. Князя вызвали в Орду, где суд приговорил его к казни. Но еще долгое время Михаилу, закованному в колодки, пришлось кочевать вместе с татарским станом, и лишь после многих мучений князь был убит. Юрию достался Владимир и спустя несколько лет – смерть от руки сына погибшего тверского князя. Михаилу – посмертная слава: 5 декабря в России отмечается День памяти великомученика Святого Благоверного князя Михаила Тверского, заступника и небесного покровителя Твери.

Хронический перебежчик.

Украинский гетман Иван Мазепа долгое время был одним из ближайших сподвижников Петра I. За заслуги перед Россией он даже был отмечен высшей государственной наградой – орденом Святого Андрея Первозванного. Но в ходе Северной войны Мазепа открыто присоединился к шведскому королю Карлу XII и заключил соглашение с польским королем Станиславом Лещинским, обещая Польше Киев, Чернигов и Смоленск. За это он хотел получить титул князя и права на Витебск и Полоцк. На сторону Мазепы перешли около трех тысяч запорожских казаков. В ответ Петр I лишил предателя всех титулов и избрал нового гетмана, а митрополит Киевский анафематствовал перебежчика. Вскоре многие из приверженцев Мазепы с покаянием вернулись на сторону россиян. К решающей битве под Полтавой гетман остался с горсткой верных ему людей. Его попытки переговоров о возвращении в русское подданство Петр отверг. После разгрома шведов в Полтавском сражении в 1709 году Мазепа вместе с побежденным шведским королем бежал в Османскую империю, где вскоре и умер.

Пионер диссидентства.

Князя Андрея Курбского в наши дни называют «первым русским диссидентом». Он долгое время был одним из влиятельных государственных деятелей в России и ближайшим другом Ивана IV. Входил в «Избранную Раду», управлявшую государством от имени царя путем крупных долгосрочных реформ. Однако, не зря получивший прозвище Грозный, царь Иван Раду распустил, а ее активных участников подверг опале и казням. Опасаясь той же судьбы, Курбский бежал в Литву. Польский король пожаловал ему несколько имений и включил в члены Королевской Рады. Уже за границей Курбский написал обвиняющий царя в деспотизме политический памфлет – «Историю о великом князе Московском». Однако о предательстве речь пошла позднее, когда в 1564 Курбский возглавил одну из польских армий в войне против России. Хотя мог и оставить военную службу. После бегства Курбского его жена, сын и мать были подвергнуты истязаниям и убиты. Грозный объяснял свою жестокость фактом измены и нарушения крестного целования, обвиняя бывшего друга в попытке завладеть властью в Ярославле и в отравлении своей любимой жены царицы Анастасии.

Измена, трусость и обман.

«Кругом измена и трусость, и обман», – записал император Николай II в своем дневнике в дни февральско–мартовской революции 1917 года. Последний император России стал жертвой целого ряда страшных предательств. Первой предала царя и Россию Государственная Дума. Осенью 1916 года в Думе созрел заговор по отстранению Николая от власти. В феврале, Комитет госдумы стал требовать от царя отречения от престола. Его предали члены Царского правительства. Объявив о самороспуске, министры явились в Таврический дворец и сдались под арест Керенскому. Петроградский гарнизон изменил присяге. Почти весь гарнизон, включая личный конвой императора и Царскосельские части, перешел на сторону восставших. С призывом великого князя Михаила подчиниться Временному правительству согласились и большинство командующих фронтами, и даже Синод Русской Церкви. Последним ударом стал переход великого князя Кирилла Владимировича с его Гвардейским экипажем на сторону революционного Комитета Госдумы и его призыв к другим войскам присоединиться к «новому правительству». 2 марта 1917 года Николай II, осознав, что остался один и без поддержки, принял решение об отречении.

От измены до измены.

Следующая страница истории Государства Российского отмечена двойной изменой. Александр Колчак под властью ложных идеалов предавший царя и Россию, сам был предан не единожды. Измена адмиральского конвоя стала ударом для возглавлявшего Белое движение адмирала. Солдаты, в преданность которых адмирал глубоко верил, почти в полном составе ушли к большевикам. Он поседел за одну ночь: «Все меня бросили…», и предсказал: «Продадут меня эти союзники». Так и случилось.

В декабре эсеро–меньшевистский Политический центр объявил Колчака врагом народа, заявил о взятии власти и начале переговоров с советским правительством. Политцентру удалось также переманить на свою сторону командование союзников из других стран. Чехословацкий корпус согласился на выдачу Колчака Политцентру, а тот – большевикам. Остатки белой армии начали легендарный Сибирский Ледяной поход в надежде спасти Верховного правителя России (в этом статусе Колчака официально знали не только Белое движение в России и за рубежом, но и государства Антанты). Но их силы уже были ничтожны по сравнению с большевиками. 7 февраля 1920 года адмирал Колчак, последняя надежда России в сопротивлении большевистскому режиму, был расстрелян.

Генерал предателей.

Его имя в годы Великой Отечественной войны стало нарицательным, обозначающим предателя Родины. Предателя ненавидели даже фашисты: Гиммлер называл его «перебежавшей свиньей и дураком». Гитлер даже не захотел встретиться с ним.

Советский генерал–лейтенант Андрей Андреевич Власов в 1942 году был командующим 2–й ударной армии и заместителем командующего Волховского фронта. Попав в плен к немцам, Власов сознательно пошел на сотрудничество с нацистами, выдавая им секретную информацию и консультируя, как правильно воевать против советской армии. Он сотрудничал с Гиммлером, Герингом, Геббельсом, Риббентропом, с различными высокопоставленными чиновниками абвера и гестапо. В Германии Власов организовал Русскую Освободительную Армию из русских военнопленных, завербованных на службу к немцам. Войска РОА участвовали в борьбе против партизан, грабежах и расстрелах мирных жителей, уничтожении целых населенных пунктов. В 1945 году, сразу после капитуляции Германии, Власов попал в плен к Красной Армии, в 1946 осужден по обвинению в государственной измене и повешен.

«Никто из нас не вернется в Германию, если только не произойдет чудо. Время перешло на сторону русских». (Запись из «сталинградского» дневника немецкого офицера).

Чудо не произошло. Ибо на сторону русских перешло не только время.

Армагеддон

В Сталинграде и Красная армия, и вермахт по неизвестной причине изменили методы ведения боевых действий. Красная армия с самого начала войны использовала тактику гибкой обороны с отходами в критических ситуациях. Командование вермахта, в свою очередь, избегала крупных, кровопролитных сражений, предпочитая обходить крупные укрепленные районы. В Сталинградской битве обе стороны забывают о своих принципах и пускаются в кровавую рубку. Начало было положено 23 августа 1942 года, когда немецкая авиация произвела массированную бомбардировку города. Погибло 40 000 человек. Это превосходит официальные цифры воздушного налета союзников на Дрезден в феврале 1945-го (25 000 жертв).

Докопаться до ада

Под самим городом располагалась крупная система подземных коммуникаций. Во время боевых действий подземные галереи активно использовали как советские войска, так и немцы. Причем в тоннелях происходили даже бои местного значения. Интересно, что немецкие войска с начала своего проникновения в город стали строить систему собственных подземных сооружений. Работы продолжались практически до окончания Сталинградской битвы, и только в конце января 1943 года, когда немецкое командование поняло, что сражение проиграно, подземные галереи были взорваны. Для нас так и осталось загадкой, что строили немцы. Один из немецких солдат потом иронически записал в дневнике, что у него сложилось впечатление, что командование хотело добраться до ада и призвать на помощь демонов.

Марс против Урана

Ряд эзотериков утверждает, что на ряд стратегических решений советского командования в Сталинградской битве повлияли практикующие астрологи. Например, контрнаступление советских войск, операция «Уран», началось 19 ноября 1942 в 7.30 В этот момент так называемый асцендент (точка эклиптики, восходящая над горизонтом) располагался в планете Марс (римский бог войны), заходящей же точкой эклиптики была планета Уран. По мнению астрологов, именно эта планета управляла немецкой армией. Интересно, что параллельно советским командованием разрабатывалась еще одна крупная наступательная операция на Юго-Западном фронте —«Сатурн». В последний момент от нее отказались и провели операцию «Малый Сатурн». Интересно, в античной мифологии именно Сатурн (в греческой мифологии Кронос) оскопил Урана.

Александр Невский против Бисмарка

Военные действия сопровождалось большим количеством знаков и знамений. Так, в 51-й армии воевал отряд автоматчиков под командованием старшего лейтенанта Александра Невского. Тогдашние пропагандисты Сталинградского фронта запустили слух, что советский офицер является прямым потомком князя, разбившего немцев на Чудском озере. Александр Невский даже был представлен к ордену Красного Знамени. А на немецкой стороне в сражении принимал правнук Бисмарка, который, как известно, предупреждал, никогда не воевать с Россией. Потомок германского канцлера, кстати, попал в плен.

Таймер и танго

Во время сражения советская сторона применила революционные нововведения психологического давления на противника. Так, из громкоговорителей, установленных у передовой, неслись любимые шлягеры немецкой музыки, которые прерывались сообщениями о победах Красной армии на участках Сталинградского фронта. Но самых эффективным средством стал монотонный стук метронома, который прерывался через 7 ударов комментарием на немецком языке: «Каждые 7 секунд на фронте погибает один немецкий солдат». По завершению же серии из 10-20 «отчетов таймера» из громкоговорителей неслось танго.

Норковые шубы

Многие немецкие солдаты и офицеры, имевшие за плечами немало сражений, вспоминали, что в Сталинграде у них временами складывалось впечатление, что они попали в какой-то параллельный мир, атмосферу абсурда, где традиционные германские педантизм и рациональность улетучивались. Так, немецкое командование часто отдавало абсолютно бессмысленные приказы: например, в уличных боях за какой-нибудь второстепенный участок, немецкие генералы могли положить пару тысяч собственных бойцов.

Одним же из самых абсурдных моментов стал эпизод, когда немецкие авиаторы-«снабженцы», сбросили с воздуха закрытым в «кровавом котле» бойцам вместо еды и обмундирования женские норковые шубы.

Возрождение Сталинграда

В начале февраля, уже после окончания битвы, в советском правительстве был поднят вопрос о нецелесообразности восстановления города, которое бы обошлось дороже постройки нового города. Однако Сталин настоял на восстановлении Сталинграда в буквальном смысле слова из пепла. Так, на Мамаев курган было сброшено столько снарядов, что после освобождения целых 2 года на нем не росла трава.

источник