Архив за месяц: Декабрь 2017

Два талантливых друга-студента — Дмитрий Виноградов и Михаил Ломоносов… Оба совершили важные открытия в своей жизни. Но если к Ломоносову судьба была благосклонна, и открытия принесли ему всемирную славу и успех, то Виноградов за свой величайший труд не удостоился ни одной, даже самой малой благодарности и умер в нищете, когда было ему всего 38 лет.

Родился Дмитрий в древнем Суздале примерно в 1720 году, здесь прошло все его детство. Отец, священник Богородице-Рождественского собора, заметив склонности сына к наукам, отправил его учиться в Москву в Славяно-греко-латинскую академию, в то время являющуюся единственным высшим учебным заведением в России. Там Дмитрий оказался в одном классе с Михаилом Ломоносовым. Вскоре они стали лучшими друзьями, оба были очень талантливы. В дальнейшем их направили продолжать образование в Петербург в созданную к тому времени по указу Петра I Академию наук. В 1736 году их обоих отобрали для учебы горному делу и металлургии в Германии. Дмитрию тогда было всего лишь 16 лет.

Список студентов, принимаемых в Марбург. 17.11.1736 г. На третьей и четвертой строке списка значатся Ломоносов и Виноградов

Через восемь лет Дмитрий вернулся в Россию. Здесь он блестяще прошел аттестацию, получив звание горного инженера (бергмейстера). Но трудиться молодому инженеру пришлось совcем в другом направлении. По указу императрицы Елизаветы Петровны его привлекли к секретной работе по изготовлению фарфора.

Долгое время, начиная с VI века, фарфор умели делать лишь в Китае. В Европе же получить его смогли лишь в XVIII столетии благодаря немецким алхимикам, трудившимся над этим не один десяток лет. Секрет саксонского фарфора также тщательно скрывался.

Императрица мечтала о создании отечественного фарфора (чем мы хуже немцев?). Для этой цели в Петербург был приглашен немец Гунгер, присматривать за которым назначили барона Черкасова, а в помощники немцу определили Виноградова. «Причина моего определения к сему делу была та, что я послан был в Немецкие земли для изучения между протчими науками химии и металлургии, которые с работами при порцелиновом деле сходство имеют». К тому же во время учебы в Германии он познакомился с оборудованием, используемым при производстве фарфора.

Но Гунгер оказался самым настоящим аферистом. С Виноградовым он ничем не делился и целых два года морочил всем голову. Так и не дождавшись обещанного фарфора, Гунгера выгнали, а вместо него работу поручили Виноградову. И он блестяще с ней справился – за короткий срок умудрился получить фарфор, не уступавший по своему качеству китайскому.

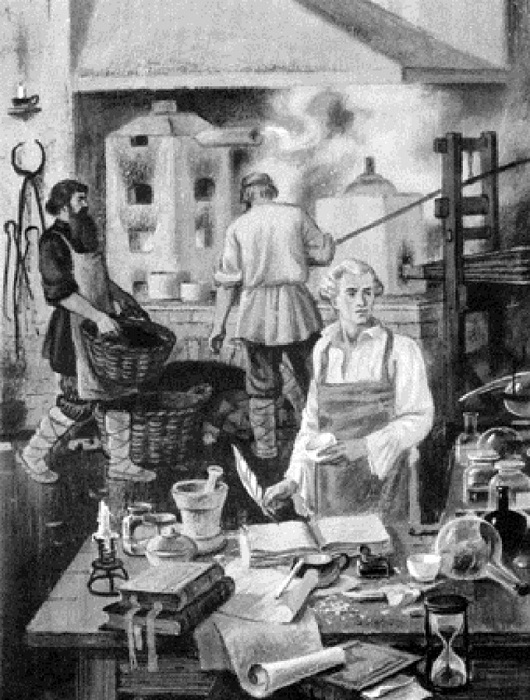

Д.И. Виноградов за работой по производству фарфора.

И хотя путь его к этому открытию был невероятно трудным – ведь никаких готовых рецептов не было, до всего приходилось доходить самому экспериментальным путем – подбирать глину, краски, глазурь для росписи, режим обжига, — Дмитрий к 27 годам уже получил свой первый образец.

Чтобы сохранить свои наработки в тайне, Дмитрий все записи делал, используя смесь из нескольких языков – латинского, древнееврейского, немецкого…

Чаша с виноградной лозой. Мастер Д.И. Виноградов. 1749 г.

Кружка с крышкой. Мастер Д.И. Виноградов. 1750-е гг.

Табакерка в виде «комода» с изображением мопсов на крышке. 1752 г.

Табакерка в виде яблока с надписью «Пастух и пряха». Мастер Д.И. Виноградов. 1750-е гг.

Табакерки порцелиновой мануфактуры. Мастер Д.И. Виноградов.

Сервиз «Собственный», созданный для императрицы

Сервиз «Собственный», созданный для императрицы

Казалось бы, после этого величайшего открытия Виноградова должны были ждать слава и награды. Но вышло совсем не так. Отныне вся его жизнь была подчинена лишь работе, Черкасов его никуда не выпускал, только требовал от него фарфора еще и еще… Виноградов уже проклинал свое открытие. Черкасов дошел до того, что приказал приковать Виноградова цепями около печи, чтобы тот не смог убежать и выдать свой секрет. Бывало, что его секли плетьми наравне с подмастерьями, если что-то шло не так. Дмитрий, по своей природе легкий, веселый и свободолюбивый человек с высокой самооценкой, не мог cтерпеть таких унижений и издевательств. Вскоре он заболел и умер.

Скульптура «Д.И. Виноградов». Скульптор Г.Б. Садиков, художник Л.И. Лебединская. ЛФЗ. 1970-1075 гг.

До наших дней сохранилось лишь девять его изделий — тончайшие чашечки и табакерки с монограммой «W». И находятся они в Эрмитаже и Русском музее.

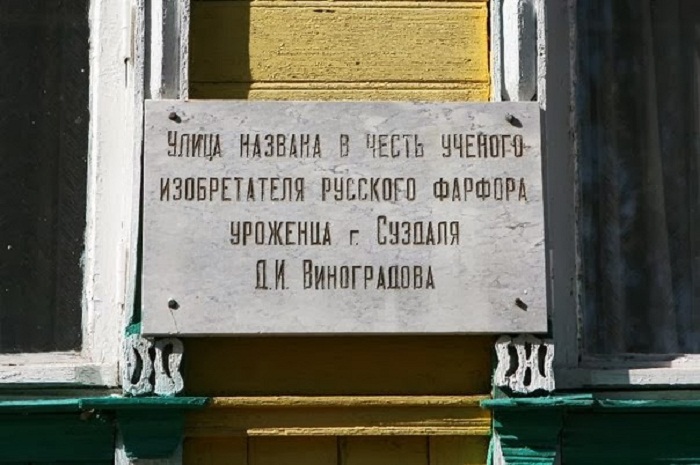

В родном Суздале его именем названа одна из улиц в центре города, недалеко от Кремля.

В 70-е годы в Советском Союзе было запрещено производство и использование микроволновых печей. И вовсе не потому, что «буржуйским изобретением» пользовались на Западе. Причиной запрета был вред, который микроволновка причиняет человеку, а в перспективе — и всему роду Homo sapiens.

Наследие фашистской Германии

Первая микроволновая печка была изобретена еще во времена правления Гитлера. Она носила название «Radiomissor» и предназначалась для мгновенного приготовления пищи. Сэкономленное таким образом время гитлеровцы планировали тратить на завоевание мира и порабощение других народов.

Свое изобретение ученые фашистского Рейха всесторонне изучали, но довести исследования до логического конца так и не успели. Гитлер проиграл войну. Это событие позволило советским ученым умам продолжить исследования. После войны все разработки фашистов попали в руки победившей армии.

Советский Союз с большим интересом занялся изучением незнакомого объекта, в результате чего и появился запрет на применение микроволновок. Точно такие же исследования проводились в США и европейских странах, но в этом случае экономическая выгода уверенно взяла верх. Невзирая на полученные результаты исследований, микроволновые печи до сих пор продаются сотнями тысяч чуть ли не ежедневно.

Что плохого в микроволновке?

Главным камнем преткновения стало СВЧ-излучение. Советские ученые выяснили, что оно приводит к распаду молекулярной структуры продуктов. Главные «убойные» свойства описываемых бытовых приборов заключаются в следующем:

микроволновки разрушают хрупкие молекулы важнейших макро-, микроэлементов и витаминов, полностью лишая пищу какой бы то ни было ценности;

приводят к малокровию и закупорке сосудов у людей, поскольку вызывают рост белых кровяных телец и образование «плохого» холестерина;

образуют канцерогенные вещества даже в таких безобидных продуктах, как молоко и гречневая каша.

Волны в приборе движутся со скоростью света (300 тысяч км в секунду). Молекулярные структуры, попадая под такой жестокий «обстрел», серьезно деформируются. Регулярное употребление приготовленной таким образом пищи быстро запускает процесс образования злокачественной опухоли.

Исследования за границей

В 90-х годах микроволновые печи на постсоветском пространстве были разрешены. Как раз в это время за границей появились первые публикации об их вреде. В 1992 году в США было издано сравнительное исследование на эту тему. Приблизительно в то же время в одной из крупнейших компаний Швейцарии завершились масштабные исследования микроволновых печей и их вреда.

Ученые опытным путем доказали, что нагревание пищи в микроволновке уничтожает 97% ее ценности. У членов подопытной группы, употреблявшей такие продукты питания, со временем был обнаружен рак органов пищеварительной и выделительной систем.

Швейцарец Ханс Ульрих Хертел — один из проводивших это исследование ученых — был уволен из компании за то, что в 1991 году опубликовал результаты своей работы. Статья увидела свет в 19-ном номере журнала «Франц Вербер». Подобные публикации появляются до сих пор, но это не особо влияет на рост продаж микроволновых печей во всем мире.

источник

В 1989–1991 годах на территории СССР происходил процесс, позже названный «парадом суверенитетов». Одна за другой союзные и автономные республики провозглашали декларации о независимости, что и стало одним из главных факторов, который вскоре привел к распаду СССР. Но некоторые из этих республик позднее вошли в состав Российской Федерации.

От Чечено-Ингушской АССР до Чеченской Республики

Самая драматичная и самая известная история произошла с Чечней. Независимая Чеченская Республика Нохчи-Чо была провозглашена 8 июня 1991 года. При этом в регионе сложилось двоевластие: более трех месяцев он фактически управлялся Общенациональным конгрессом чеченского народа и Верховным Советом ЧИАССР, самораспустившимся 15 сентября.

Результаты выборов в конце октября 1991 года, когда президентом республики стал Джохар Дудаев, были признаны руководством РСФСР недействительными. 7 ноября Ельцин объявил на территории Чечено-Ингушетии чрезвычайное положение. Дудаев ответил на это введением военного положения. Самолеты с российскими военнослужащими были блокированы отрядами Дудаева в аэропорту Ханкалы. Чтобы спасти солдат, правительство России пошло на компромисс. Благодаря этому сторонники независимости Чечни временно одержали верх.

Это было началом многолетнего кровавого конфликта. Он включал две войны, длившихся с декабря 1994-го до августа 1996 года и с августа 1999-го до апреля 2000-го. Хотя в 2003 году была принята новая Конституция, одобренная пророссийским руководством Чечни во главе с муфтием Ахматом Кадыровым, будущим президентом, и утверждавшая вхождение республики в состав РФ, часто датой окончания второй чеченской войны называют 16 апреля 2009 года, когда был отменен режим контртеррористической операции.

Ингушетия официально отделилась от Чечни и стала республикой в составе Российской Федерации в начале 1993 года. Примечательно, что четкие границы между Чечней и Ингушетией не установлены до сих пор.

Нет и четких исторических рамок существования независимого чеченского государства – Чеченской Республики Нохчи-чо, позднее — Чеченской Республики Ичкерии – имевшего свои Конституцию, флаг и герб, но не признанного ни одной страной мира.

Республика Татарстан

Присоединение к России Республики Татарстан, в 1992 году отказавшейся подписать общий для всех субъектов РФ Федеративный договор, обошлось без массовых кровопролитий и вооруженных столкновений.

Но споры о государственном статусе республики проходили крайне эмоционально и сопровождались многочисленными дипломатическими и даже психологическими ходами и уловками.

Еще в 1991 году, до августовского путча, во время подготовки Союзного договора Ельцин пообещал Татарской АССР, что с ней подпишут отдельное соглашение, предоставляющее большие полномочия и автономность, чем другим республикам. В 1992-м президент РФ, по-видимому, счел былые обещания недействительными. Хотя именно в Татарстане он двумя годами раньше обронил неосторожную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

Настойчивые попытки побудить татарстанское руководство поспешить с подписанием Федеративного договора вызвало реакцию, прямо противоположную желаемой. 21 марта прошел референдум о независимости Республики Татарстан. 61,4% голосовавших заявили, что хотели бы жить в суверенном государстве.

Россия всячески старалась предотвратить референдум. Сначала Конституционный суд РФ признал формулировку вопроса незаконной. Затем, непосредственно накануне референдума, Ельцин обратился к гражданам Татарстана по радио с увещеваниями. Но законодательные вердикты и просьбы, и угрозы были тщетны.

30 ноября 1992 года была введена Конституция Республики Татарстан, закреплявшая ее государственный суверенитет.

Однако диалог продолжался, и в итоге татарстанские политики во главе с президентом Шаймиевым добились своего. По уникальному в некотором роде договору 1994 года Республика Татарстан объявлялась не субъектом РФ, но суверенным государством, ассоциированным с РФ.

Такое положение вещей сохранялось до пересмотра Конституции по требованию России в начале 2000-х. В редакции от 19 апреля 2002 года Татарстан назван субъектом РФ, сохраняющим суверенные полномочия.

В конце июля 2017 года истекает срок последнего договора о разграничении полномочий РФ и Татарстана, заключенного десять лет назад. Это подогревает сепаратистские настроения, и время от времени в верхах политических кругов республики раздаются призывы потребовать у России независимость.

Республика Тыва

Строго говоря, с формальной точки зрения Тыва никогда не выходила из состава РФ. Однако по собственной инициативе и без согласия России присвоила себе большие полномочия, чем те, что предусматривал Федеративный договор 1992 года. Конституция республики от 12 декабря 1993 года, принятая на всенародном референдуме, во многом противоречила Конституции РФ. Например, Тыва оговаривала свое право на самоопределение, а также право без обсуждения с центром решать военно-политические вопросы и вопрос о гражданстве, реорганизовывать судебную систему.

Эти спорные пункты в течение восьми лет были предметом неустанного дипломатического торга. Тыва шла на компромиссы постепенно. До 2001 года в Конституцию были внесены порядка 60 более и менее значительных поправок.

В Конституции Тывы, принятой 6 мая 2001 года, уже не говорилось о суверенитете, а по итогам референдума 2010-го в нее было внесено много важных поправок. Так, была упразднена статья о местном гражданстве. Республика пошла на уступки по совокупности причин, и не последней из них было то, что Тыва нуждалась в разнообразной помощи со стороны России.

источник

И вы можете с этим столкнуться! Отгадывайте и смотрите ответы:

1. Про любителя кофе

В ресторане один из посетителей пожаловался официанту, что у него в кофе плавает муха. Официант забрал чашку и пообещал принести другую. Он вернулся через несколько мгновений. Человек попробовал кофе и сказал, что это тот же кофе, из которого достали муху.

Вопрос: Как он узнал об этом?

2. Про бикфордов шнур

Известно, что бикфордов шнур горит неравномерно, но сгорает ровно за 1 минуту. Можно ли при помощи двух таких шнуров отмерить ровно 45 секунд? Как? Просьба соблюдать технику безопасности.

3. Про ноги лошади

Один дотошный исследователь установил, что в течение рабочего дня две ноги его лошади прошли 18 км, тогда как две другие ноги — 19 км. Может ли такое быть?

4. Про Кирилла в больнице

Кирилл провел три дня в больнице. Он не был болен и не получил травму, но во время выписки его пришлось нести. Почему?

5. Про яйца

Вы держите в руках два обычных куриных яйца. Одно яйцо Вы держите неподвижно в руке, а другим — с размаху ударяете по первому. Удар происходит в одну и ту же часть каждого яйца, например, в самую «острую» их часть.

Вопрос: какое яйцо треснет, которое было неподвижно, или то, которым ударили?

6. Про Илью Муромца и Змея Горыныча

У Змея Горыныча 3 головы и 3 хвоста. Одним ударом меча-кладенца Илья Муромец может отрубить одну или две головы или же один или два хвоста. Если он отрубит один хвост, то вырастут 2 новых хвоста. Если он отрубит 2 хвоста, то отрастет 1 голова. Если отрубить одну голову, то вырастет одна новая голова. Лишь в том случае, если отрубить две головы, то ничего не вырастет. Змей погибает только в том случае, если у него не остается ни одной головы и ни одного хвоста, причем в этот момент у него ничего не должно отрастать. Может ли Илья победить, если у меча-кладенца есть заряд всего на девять ударов?

7. На внимательность

Много я видел хорошо сложенных женщин, но эта меня потрясла: и плечи ее, и грудь, и талия, и бедра были, казалось, сработаны резцом Пигмалиона.

Извозчик презрительно усмехнулся: мол, до вашей-то деревни рукой подать, а вы в телегу проситесь.

А этот кот на диване разлегся, понимаешь, барином; ждет, видно, когда я принесу дань его милости — рыбку, да сметану, да курочку.

Он спустился с лестницы — очень осторожно, чтобы не скрипели ступеньки, тайком вышел из дома и пошел к месту условленной встречи.

Рапорт у Гали я взял, но сразу читать не стал, а отложил до вечера.

Узнав, что жена и дочка на даче, он тут же поехал на вокзал.

В этих шести предложениях скрыты шесть ….. Что же спрятано в этом тексте?

8. Про сапоги

Сапожник сделал сапоги и сказал подмастерью продать их за 25 рублей. К подмастерью на рынке подошло двое инвалидов (у одного нет левой ноги, у другого – правой), и он продал им по сапогу за 12,50 соответственно. Возвращается, отдает деньги сапожнику и рассказывает, как удачно продал… А сапожник отвечает: «ну что ж ты, инвалидам надо было сделать скидку. Держи 5 рублей, разыщи их и верни по 2,50». А подмастерье решил отдать инвалидам только по рублю, а остальные три рубля пропил. Нашел инвалидов и отдал каждому по рублю.

Вышло, что сапоги обошлись инвалидам по 11,50. 11,50+11,50 = 23 и еще 3 рубля пропиты. Итого: 26 рублей, а было 25. Откуда лишний рубль?

9. Про чистку обуви

В Турции многие чистильщики обуви предлагают прохожим свои услуги совершенно бесплатно. Однако те, если решают воспользоваться их предложением, сами платят им деньги. Почему?

10. Про быструю мобилизацию

Галльские жрецы нашли безотказный способ быстрой мобилизации воинов в случае войны. Для этого они приносили в жертву только одного человека. Какого?

По данным следствия, эта банда убила главу Фонда соцпомощи спортсменам Отари Квантришвили, известного киллера Александра Солоника и следователя Юрия Керезя.

Рюриковичи — великокняжеский, а позднее царский род, ведущий свое начало от легендарного Рюрика. Их потомков можно определить по характерным фамилиям.

Судьба потомков Рюрика

Если верить летописным источникам, то общими предками всех Рюриковичей являются сам Рюрик и его жена Эфанда Урманская. Хорошо известны их сын Игорь, внук Святослав Игоревич и правнук Владимир Святославич.

После смерти Ярослава Мудрого в 1054 году большая часть Киевской Руси была разделена между тремя его старшими сыновьями. Изяслав получил Киев, Новгород и земли к западу от Днепра, Святослав – Чернигов и Муром, Всеволод — Переяславль и Ростово-Суздальскую землю. Соответственно, эти земли наследовали их потомки. Впоследствии потомки Всеволода и его сына Владимира Мономаха смогли расширить свои владения за счет Волыни, Смоленска и Галича, а потомки Изяслава закрепились на Турово-Пинской земле. Один из младших Ярославичей, Вячеслав Ярославич, стал княжить в Смоленске, а Игорь Ярославич — на Волыни. Их потомков постепенно стали именовать по уделам, которыми они владели.

Откуда пошли разные ветви Рюриковичей?

Так, полоцкая линия ведется от князя Изяслава Владимировича, сына великого киевского князя Владимира Святославича и полоцкой княжны Рогнеды. К этой ветви относились князья Витебские, Друцкие, Изяславские, Минские и Полоцкие.

Перемышльская ветвь ведет родословную от Ростислава Владимировича, внука Ярослава Мудрого. Правда, уже в 1199 году со смертью Владимира Ярославича, сына Ярослава Осмомысла, эта династия угасла, а на Галицкий престол вступил волынский князь Роман Великий. К Галицким князьям относятся: Бабичевы, Волынские, Друцкие, Друцкие-Соколинские, Заславские, Луцкие, Острожские, Путятины.

Турово-Пинская ветвь пошла от князя Изяслава Ярославича. С ней связаны несколько литовско-русских княжеских фамилий, большинство из которых угасли в XVI-XVII веках. Это Дольские, Капустины (Капусты), Головни-Острожецкие, Козеки, Ружинские, Звягольские, Велицкие. Более обосновано происхождение от Изяславичей Туровских князей Святополк-Четвертинских, Пинских, Слуцких, Степаньских, Городецких, Несвицких.

Чернигов в результате борьбы между потомками Ярослава Мудрого неоднократно переходил из рук в руки. В конце концов он все же достался Святославичам – сыновьям и внукам князя Святослава Ярославича. К черниговской ветви, кроме Черниговских, принадлежали князья Козельские, Горчаковы, Елецкие, Масальские, Литвиновы-Масальские, Селезневы-Елецкие, Огинские.

К владимиро-суздальской ветви относились Юрьевичи – потомки Юрия Долгорукого, сына Владимира Мономаха и правнука Ярослава Мудрого. От них позднее отпочковались и династии князей Ростовских, Белозерских, Ярославских, Суздальских, Тверских, Стародубских и, наконец, Московских. Ростовская ветвь включает князей Бахтеяровых-Ростовских, Бритых-Ростовских, Буйносовых-Ростовских, Бычковых-Ростовских. К Белозерской принадлежат князья Андомские, Белосельские-Белозерские, Ухтомские, Шелешпанские. Потомки суздальской ветви — Нижегородские, Ногтевы-Суздальские, Скопины-Шуйские, Шуйские. Московская ветвь – это князья Боровские, Верейские, Волоцкие, Галицкие, Можайские, Углицкие и Шемякины. К тверской ветви относят князей Дорогобужских, Кашинских, Микулинских, Телятевских, Холмских и Чернятинских. Стародубская ветвь — это князья Гагарины, Пожарские, Ромодановские, Тулуповы и Хилковы.

Рязанская ветвь ведет свое начало от князя Ярослава Святославича, который в 1127 году был изгнан из Чернигова племянником Всеволодом Ольговичем, но при этом сохранил Муром, Рязань и Пронск. Так он стал родоначальником династии, представители которой носили фамилии Рязанские, Муромские и Пронские.

От Ростислава Смоленского, одного из сыновей Мстислава Великого, внука Владимира Мономаха, произошли представители смоленской ветви — князья Вяземские, Дашковы, Козловские, Кропоткины, Порховские. Около 1260 года один из князей Смоленских Федор Черный получил в удел через жену Ярославское княжество. Так выделилась ярославская ветвь, к которой принадлежали князья Бельские, Давыдовы-Засекины, Деевы, Засекины, Курбские, Львовы, Прозоровские, Романовские, Троекуровы, Шаховские, Щетинины.

Звенигородская ветвь включает князей Барятинских, Звенигородских, Ноздроватых, Рюминых-Звенигородских, Токмаковых. Новосильская ветвь – князей Белевских, Воротынских, Одоевских. Тарусская — Волконских, Конинских, Спажских, Мезецких. К Оболенской ветви относятся князья Долгоруковы, Кашины, Оболенские, Репнины, Щербатовы.

Какие дворянские фамилии предположительно восходят к Рюриковичам?

Помимо княжеских от Рюриковичей еще предположительно происходят и некоторые дворянские фамилии, утратившие княжеский титул.

Так, от князей Черниговских, возможно, произошли Сатины, Бунаковы; от Смоленских — Всеволожские, Даниловы, Дмитриевы-Мамоновы, Еропкины, Заболоцкие, Мусоргские, Резановы, Ржевские, Скрябины, Татищевы; от Галицких — Березины, Ивины, Ляпуновы; от Белозерских — Курцовы, Фуниковы; от Ростовских – Бычковы; от Рязанских — Лыковы, Жулебины, Булгаковы, Денисьевы, Измайловы, Замятины, Вельяминовы.

источник

Мнения экспертов о причинах Перестройки во многом разнятся, однако специалисты сходятся в одном — необходимость перемен назрела задолго до начала горбачевских реформ.

Далеко не все согласны с тем, что инициатором Перестройки был Горбачев. С точки зрения некоторых, он был лишь пешкой в руках западных элит.

Довершить начатое

По словам бывшего советского премьера Николая Рыжкова, впервые идея Перестройки возникла у Юрия Андропова. Советский лидер заявлял, что в экономике накопились принципиальные проблемы, которые нужно неотложно решать. Однако смерть Генсека прервала его начинания.

Одним из первых веяний Перестройки стало омоложение советского Политбюро. Немощные партийные старцы стали постепенно уступать место молодым, энергичным кадрам, в числе которых и пришел главный идеолог перемен Горбачев. Однако первое время новый Генсек не помышлял о глобальных изменениях.

В апреле 1985 года на Пленуме ЦК КПСС Горбачев подтвердил преемственность курса партии и ее генеральной линии, направленной «на совершенствование общества развитого социализма». Генсек то ли правда верил, то ли кривил душой, что наша страна «совершила восхождение к вершинам экономического и социального прогресса, где человек труда стал хозяином страны, творцом своей судьбы».

Историк Владимир Поцелуев уверен, что подобные слова были рассчитаны на пока еще сильное консервативное окружение. Зная истинное состояние советского общества, Горбачев тем не менее осторожно внедрял идею небольших экономических преобразований. Он по-прежнему оперировал старыми номенклатурными тезисами, вроде таких, как: «Основное содержание современной эпохи — переход от капитализма к социализму и коммунизму».

С другой стороны, Горбачев действительно верил в то, что реформы могут не только устранить дисбаланс в советском обществе, но и вывести его на новый виток социального процветания. Так, идеологи Перестройки, обсуждая план развития страны на ближайшие 15 лет, собирались предоставить каждой семье отдельную квартиру или дом, что явилось бы ярким показателем роста благосостояния советских людей.

Горбачев был решительно настроен использовать достижения научно-технической революции для приведения форм социалистического хозяйствования «в соответствие с современными условиями и потребностями». Он заявлял, что страна должна добиться «существенного ускорения социально-экономического прогресса. Другого пути просто нет».

Известно, что мысль о проведении шоковой социально-экономической терапии у Горбачева возникла ещё в 1987 году, т.е. за пять лет до того, как ее применили Ельцин и Гайдар. Однако в конце 1980-х это предложение за рамки ближнего круга не вышло и не получило широкой огласки.

Политика гласности

Одной из целей горбачевской Перестройки было достижение определенной степени открытости руководства перед народом. На январском пленуме 1987 года Генсек провозгласил политику гласности, о которой так много говорил секретарям обкомов партии. «Люди, трудовой народ, должны хорошо знать, что происходит в стране, какие трудности, какие проблемы возникают в работе», – подчеркивал Горбачев.

Сам Генсек в отличие от прошлых советских руководителей смело выходил в народ, говорил о текущих проблемах в стране, рассказывал о планах и перспективах, охотно вступал с собеседниками в дискуссии. Бывший соратник Горбачева Рыжков относился к такой открытости скептически. Он отмечал, что Горбачева больше интересовала не страна, а как он сам выглядит на ее фоне.

Тем не менее политика гласности дала свои плоды. Процесс критического переосмысления прошлого затронул практически все общественные сферы. Катализатором гласности стали кинофильмы «Агония» Элема Климова и «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, романы «Дети Арбата» Анатолия Рыбакова и «Белые одежды» Владимира Дудинцева.

Одним из проявлений гласности было обретение свобод, немыслимых в «эпоху застоя». Стало возможным открытое высказывание своего мнения, публикация запрещенной в СССР литературы, возвращение диссидентов. В апреле 1988 года Горбачев принял в Кремле патриарха Московского и всея Руси Пимена, что стало поворотным моментом в решении вопросов о возвращении Церкви ее имущества и о принятии закона о свободе вероисповеданий (опубликован в 1990 г.).

Кризис власти

По мнению историка Дмитрия Волкогонова, Перестройка и последовавший за ней крах СССР были предрешены. По его словам, последний «вождь» Советского Союза лишь «рельефно очертил конец тоталитарной системы», начало которой положил Ленин. Таким образом, для Волкогонова «трагизм советской истории», заключительным этапом которой стала Перестройка, завершившаяся в свою очередь развалом страны, был «предопределен ленинским экспериментом».

Некоторые исследователи видят в Перестройке «посткоммунистическую трансформацию», которая по всем признакам напоминает классические революции. Так, Ирина Стародубровская и Владимир Мау в книге «Великие революции: От Кромвеля до Путина» сравнивают горбачевские преобразования с социалистической революцией 1917 года, утверждая, что они по внешним параметрам не имеют принципиальных различий.

Кризис власти, согласно многим социологам, стал едва ли не важнейшей причиной, побудившей новое руководство страны к коренной перестройке партийных структур. Последовавший за этим распад системы, с точки зрения одних, был обусловлен стечением субъективных факторов и непониманием партийными руководителями сути советской системы. Другие же уверяют, что попытки сохранения советского устройства были изначально обречены на провал, поскольку КПСС, «узурпировав власть», превратилась «в тормоз общественного развития», и потому сошла с исторической арены. Иными словами, уже никто и ничто не могло спасти СССР от катастрофы.

Академик Татьяна Заславкая считала, что Горбачев припозднился с реформами. Страну еще можно было удержать на плаву, будь эти преобразования осуществлены раньше. К середине 1980-х, по ее мнению, советская система уже успела выработать все свои социальные ресурсы, а потому была обречена.

Вперед, к капитализму!

Как отмечает историк Александр Барсенков, в основе предпосылок горбачевских реформ лежали технологические нововведения, появившиеся в развитых странах и ознаменовавшие вступление мировой цивилизации в новую эру. Эти новые веяния требовали от советского руководства поиска «адекватной реакции» на происходящее, чтобы окончательно не отстать от передовой общественности.

Многие историки обращали внимание на то, что первоначально перемены происходили на политической базе, разработанной в начале 1980-х, и только после увеличения количества экономических проблем советское руководство взяло курс на «приоритетное преобразование».

Ряд других исследователей усматривают суть Перестройки в переходе от планово-централизованной экономики к капиталистическим отношениям. По их мнению, транснациональные корпорации уже к середине 1990-х стали создавать новый мировой правопорядок. Их целью было сохранение контроля над природными ресурсами и сосредоточение их в руках промышленно-финансовой элиты мира. Советская партийная верхушка не осталась в стороне от этих процессов.

Существует еще более смелое предположение о том, что Перестройка была задумана при активном участии Всемирного банка и предусматривала: на первом этапе первоначальное накопление капиталов путем тотальной распродажи национальных богатств и дефицитных товаров, на втором – захват земли и производства. Именно тогда социальное положение людей в СССР стало определяться толщиной кармана.

Отдельные экономисты полагают, что Перестройка и последующие реформы 1990-х годов не привели к капитализму, а лишь помогли «феодализировать страну, передав все прошлые «социалистические завоевания» узкой прослойке высшего номенклатурного клана».

Диверсия Запада

Зарубежные эксперты часто указывают на многоплановость Перестройки в СССР. С точки зрения испанского социолога Мануэля Кастельса, она имела четыре вектора. Первый –«освобождение стран советской империи» в Восточной Европе и окончание холодной войны; второй – экономическая реформа; третий – постепенная либерализация общественного мнения и средств массовой информации; четвертый – «контролируемая» демократизация и децентрализация коммунистической системы. Все это не могло не привести к расшатыванию основ советской государственной структуры, что, по словам некоторых российских экспертов, было выгодно Западу.

Согласно одной из конспирологических версий, распад СССР был результатом информационно-психологической войны, ведущейся США против Советского Союза. Большая роль в этом процессе, исходя из утверждений конспирологов, отводилась пятой колонне – отдельным идеологам СССР, которые «превратили научный коммунизм в пародию на науку» и черной краской «замазали советское прошлое страны». Чтобы развалить важнейшее звено управления государством – КПСС, пятая колонна провела интенсивную кампанию по дискредитации партии, а «группировка Горбачева» организовала «массовую смену кадров», расставив своих людей на ключевые посты во всех органах власти.

Публицист Леонид Шелепин подчеркивает, что с разрушением КПСС началось создание сетевой структуры демократов при активном участии Запада. После расчленения страны ее богатства перешли в руки «ничтожной группы олигархов», а основная масса населения оказалась «на грани выживания». Таким образом, итогом Перестройки стала насильственно навязанная социально-политическая система, «имитирующая западную».

источник

Почему мусульманам запрещено употреблять алкоголь

Как известно, в исламских странах царит «сухой закон». Действительно ли мусульманам строго запрещается употреблять спиртные напитки, или все-таки есть послабления? И откуда вообще взялось это табу?

Как внедрялся «сухой закон» в исламе

До принятия ислама жители Аравийского полуострова активно употребляли алкогольные напитки. Поскольку воды там было мало и она часто являлась непригодной для питья из-за различных примесей и солей, жажду люди утоляли в

основном вином и финиковой настойкой. Хотя эти напитки имели слабую крепость, в жарком климате они начинали бродить, что добавляло им градусов. Все это привело к массовой алкогольной зависимости. Многие погибали от алкогольного отравления, дети стали рождаться с дефектами развития.

Хотя поначалу ислам не подразумевал отказа от спиртного, пророк Мухаммед, увидев разрушительные последствия пьянства, решил ввести «сухой закон». Введение его проводилось в несколько этапов. Сначала людям стали разъяснять на проповедях народу пагубное воздействие алкоголя. Затем приняли запрет на проведение намаза в состоянии алкогольного опьянения. И наконец, был введен полный и категорический запрет на употребление любых одурманивающих веществ. Именно тогда в исламе впервые было оглашено понятие греха – хамар («лишающий разума»).

Были сформулированы пять основных причин, по которым запрещалось пить алкоголь:

1. Нельзя совершать намаз в пьяном виде. Ведь верующие должны обращаться к Аллаху по пять раз в день.

2. Боязнь привыкания. Мухаммед говорил, что не будет пользы от того, что запрещено. Ведь, выпив даже один глоток спиртного, человек может захотеть еще.

3. Затуманивая разум, алкоголь не дает разглядеть различие между праведностью и грехом.

4. Пить спиртное – это плохой пример для детей. Ведь старшее поколение должно служить образцом подражания для младшего.

5. Алкоголь снижает самоконтроль, заставляет забыть о Коране и заповедях Аллаха, а для верующих это недопустимо.

В суре «Аль-Маида» говорится: «О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир (азартные игры), (жертвоприношения) на каменных жертвенниках (и гадание) по летящим стрелам — скверные деяния, (внушаемые) шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете. Воистину, шайтан при помощи вина и майсира хочет посеять между вами вражду и ненависть и отвратить вас от поминания Аллаха и намаза. Прекратите ли вы (эти непристойности)?»

Вино запретили не только пить, но и продавать. У купцов, которые ввозили в город спиртное, отбирали бурдюки, разрезали их и выливали содержимое на землю.

Что такое «хамар»?

Между тем слово «хамар» обозначало одновременно «покрывать пеленой», «дурманить» и напиток, полученный из виноградного или плодово-ягодных соков путем брожения. Получалось, что если напиток был изготовлен другим образом, то употреблять его было можно. Так, в число запретных напитков поначалу не попали пиво и чистый спирт, полученный в 860 году одним персидским врачом.

В Персии, кстати, преобладал зороастризм, проповедующий свободный человеческий выбор и являвшийся неотъемлемой частью культуры этой страны. В бессмертной поэзии Омара Хайяма и Хафиза немало восторженных строк о вине. И сегодня, хотя в стране доминирующей религией давно стал ислам, там сохранились зороастрийские общины, члены которых по-прежнему употребляют вино. Его можно купить в небольших магазинчиках в юго-западных областях Ирана, а также и на территории мусульманской Албании.

Даже многие известные мусульманские деятели не чурались спиртного. Это происходило и в Средние века, и в наши дни.

Можно или нельзя?

Продолжаются и богословские споры на эту тему. В 2008 году исламский богослов Юсуф аль-Карадави выпустил фетву, где разрешалось употребление спиртного в ограниченном количестве. Аль-Карадави мотивировал тем, что содержание спирта в напитках менее 0,5% вполне допустимо для правоверных, так как не ведет к опьянению, поэтому не может противоречить догмам ислама. Правда, многие «коллеги» его так и не поддержали и тут же вступили в бурную дискуссию.

Как бы то ни было, сейчас существует свободная продажа вина и ракии в таких странах, как Турция, Сирия, Ливан и даже Иран и Саудовская Аравия. Правда, по-настоящему пьяных вы здесь практически не встретите: вот это уже никак не приветствуется… Любители выпить делают это подальше от посторонних глаз и потребляют вина в довольно умеренных количествах.

Как сказал тот же Омар Хайям:

Запрет вина — закон, считающийся с тем

Где пьешь вино и много ли, и с кем.

Когда соблюдены все эти оговорки,

Пить признак мудрости, а не порок совсем.

источник

Третий рейх не мог существовать без поддержки представителей самых разных сфер – не только военных и политических, но и экономических, социальных и культурных. Альберт Шпеер был по профессии архитектором. Тем не менее, ему удалось стать одним из самых влиятельных лиц в нацистской Германии и доверенным лицом Гитлера.

Вхождение в ближний круг

Альберт Шпеер появился на свет 19 марта 1905 года в Маннгейме. Отец его был преуспевающим архитектором, и сын пошел по его стопам. Окончив гимназию, Альберт изучал архитектуру в Университете Карлсруэ, Мюнхенской, а затем Берлинской высшей технической школах.

В 1930 году в Берлине Шпеер побывал на митинге национал-социалистов, где выступал Адольф Гитлер. Речь будущего фюрера произвела на него такое неизгладимое впечатление, что вскоре молодой человек вступил в НСДАП. Он открыл в Маннгейме собственное архитектурное бюро, основными заказчиками которого были нацисты. Так, в марте 1933 года по заданию Йозефа Геббельса, ближайшего сподвижника Гитлера, он перестроил здание Министерства пропаганды.

Наконец произошло знакомство Шпеера и с самим Гитлером. Тот отнесся к подающему надежды приверженцу весьма благосклонно и назначил его техническим ассистентом своего архитектора Пауля Людвига Трооста. Шпеер занимался перестройкой Рейхсканцелярии, реконструкцией штаб-квартиры НСДАП в Мюнхене.

В январе 1934 года Троост умер, и Шпеер стал его преемником и личным архитектором Гитлера, войдя в ближний круг фюрера. В 1937 году он получил назначение на пост генерального инспектора имперской столицы в области строительства. В задачи его входила кардинальная реконструкция Берлина.

От архитектора до рейхсминистра

Еще на VI съезде партии в Нюрнберге была принята культурная программа НСДАП. В ней говорилось: «Так как мы думаем о вечности Империи, произведения искусства тоже должны стать вечными; они должны удовлетворять не только величием своей концепции, но и ясностью плана, гармонией своих соотношений. Эти сильные произведения станут также возвышенным оправданием политической силы немецкой нации».

Прежде всего, это касалось архитектуры. Альбертом Шпеером был разработан проект «нового Берлина», который предполагалось осуществить к 1950 году. Согласно ему на центральной оси столицы должны были размещаться здания двух вокзалов, ратуши, солдатского дворца, оперного театра и канцелярии рейха. Народный дом — главное здание рейха — собирались оснастить куполом 300-метрового диаметра и оборудовать в нем зал вместимостью 150—180 тысяч человек. Здесь фюрер должен был ежегодно встречаться с народом. Огромному куполу предстояло символизировать крышу над «центром мира».

Начала Генеральная строительная инспекция под руководством Шпеера с составления списков берлинских евреев, подлежащих выселению из города. Многие из них владели роскошными квартирами в хороших домах, которые рейх планировал использовать в своих целях. Кстати, возглавляемая Шпеером контора занималась и строительством концлагерей.

В 1942 году фюрер назначил Шпеера на должность рейхсминистра вооружений и боеприпасов. Ему удалось значительно повысить производительность военно-промышленных предприятий за счет привлечения принудительного труда пленных и узников концлагерей.

Место в истории

Впоследствии на Нюрнбергском процессе Шпеер утверждал, что в 1945 году он воспрепятствовал выполнению так называемого приказа

Нерона, согласно которому все значительные промышленные предприятия должны были быть уничтожены, дабы не достаться врагу. Также на суде он оказался одним из немногих, кто признал свою вину в преступлениях нацизма. Благодаря этим обстоятельствам бывший архитектор получил относительно мягкий приговор – всего 20 лет тюремного заключения.

Во время отсидки в берлинской тюрьме Шпандау Шпеер неоднократно подавал апелляции о помиловании, но все они были отклонены советской стороной. Из тюрьмы бывший нацист вышел 30 сентября 1966 года. Он выпустил несколько книг мемуаров, в которых пытался изобразить себя «заблудшим идеалистом», типичным технократом и высоколобым интеллектуалом, который не занимался политикой, а только выполнял чужие указания.

Скончался Альберт Шпеер от кровоизлияния в мозг 1 сентября 1981 года в лондонском отеле Park Court, где у него, 76-летнего старика, было свидание с любовницей. Вряд ли этот человек действительно являлся тем, за кого пытался себя выдавать. Когда однажды его спросили, что бы он выбрал, если бы ему представилась возможность начать жизнь заново, Шпеер ответил: «Я бы хотел все пережить еще раз: блеск, позор, преступления и место в истории».

источник

Человеку всегда кажется, что лучше там, где его нет. Во времена существования СССР, многие граждане социалистического лагеря, пытались нелегально перебраться на Запад. Кого-то из них встречали тепло, кого-то прохладно, но больше всех ценились угонщики военных самолетов. Для них воздушные ворота Запада были открыты всегда…

В эмиграцию на боевом истребителе

Несмотря на декларируемые на Западе ценности демократии, далеко не все перебежчики принимались одинаково хорошо. Особенно это касалось угонщиков воздушных судов. В том случае если похищался гражданский авиалайнер, таким перебежчикам никто рад не был. Их даже могли вернуть обратно. Иное дело военные самолеты. Учитывая, что в советское время отечественная авиационная техника являлась лучшей в мире, за ее новейшими образцами велась самая настоящая охота. В том случае, если пилот, изменив родине, доставлял боевую машину на Запад, его готовы были носить на руках. Особенно ценились истребители семейства Су и МиГ. При этом надо отдать должное советским летчикам, предатели среди них встречались крайне редко. В основном, прихватив с собой боевую машину, из социалистического лагеря бежали представители стран Восточной Европы. Венгры перебирались в Австрию и Италию на советских МиГ-15 и МиГ-21, а поляки на этих же самолетах норовили удрать в Швецию. Встречались случаи перехода на сторону потенциального противника вместе со своими самолетами у пилотов ГДР и Румынии. Не лучше выглядели пилоты союзных стран: КНДР, Афганистана, Ливии, Сирии и Кубы. Причем угоны военных воздушных судов происходили и после распада СССР. Последний подобный случай произошел в январе 2013 года, когда пилот Сирии перелетел в Турцию на МиГ-23. При этом необходимо отметить, что принимающую сторону порой интересовали даже не столько технические новшества самолетов, сколько система «свой-чужой», чьи коды регулярно менялись.

Судьба предателя

Самое интересное, что судьба большинства пилотов-перебежчиков после побега из СССР оказывалась крайне туманной. Чаще всего они просто бесследно исчезали в недрах западных спецслужб. В 1961 году один из советских летчиков на Су-9 сбежал в Иранский Абадан. Его самолет тут же окружили сотрудники разведки США. Истребитель в течение суток разобрали на части и в таком виде отправили за океан. За ним, после беседы с офицерами отдела иностранных технологий МО США, последовал и пилот. Больше о нем никто ничего не слышал. Аналогичная судьба постигла Александра Зуева в 1989 году сбежавшего на МиГ-29 в турецкий Трабзон. Хотя самолет, по жесткому требованию СССР вернули, летчик получил политическое убежище в США, где вскоре погиб в авиакатастрофе.

Горе-техник

В то же время самым удивительным угоном самолета за рубеж можно назвать случай, произошедший 27 мая 1973 года с 23-летним Евгением Вронским. Дело в том, угонщиками военных самолетов обычно являются их собственные пилоты. Что, в общем-то, логично. Но в данном случае все обстояло совершенно иначе. Евгений Вронский служил военным техником по обслуживанию истребителей, но сам на них никогда не летал. Тем не менее, желание оказаться за кордоном у молодого человека было настолько велико, что он решился на угон Су-7Б. Хитрый техник попросил своего приятеля дать ему потренироваться на летном тренажере. Получив простейшие навыки управления истребителем Вронский, проник в боевую машину, завел турбины и пошел на взлет. Сотрудники аэродрома были в шоке. Истребитель неровными рывками проехал по взлетно-посадочной полосе, взлетел и стал набирать высоту, даже не убрав шасси. Любому было понятно: за штурвалом дилетант. При этом тот факт, что механик, впервые севший в кабину пилота, сумел взлететь, уже выглядит как чудо. Направился угонщик в сторону Берлина, благо тот находился прямо по курсу самолета. Однако командование ВВС не собиралось отпускать в руки потенциального противника очередную боевую машину. На перехват поднялось 32 истребителя с территории ГДР. Но беглец каким-то чудом сумел все-таки проскочить сквозь них. При этом Вронский понимал, что приземлиться он не сможет и катапультировался над территорией ФРГ. Приземление прошло удачно. Технику-предателю предоставили политическое убежище, но дальше его следы теряются…

источник