Архив за месяц: Август 2017

Останки древних людей разбросаны по всему миру. Среди древних костей для археологов традиционно более всего привлекательны черепа, поскольку они могут предоставить бесценные данные о жизни людей в далеком прошлом, о неизвестных культурах и истории целых народов. В этом обзоре рассказ про десять древних черепов, которые стали для учёных знаковыми находками.

1. Странная изоляция

Находка из Мичоакана.

Ценными артефактами стали черепа, найденные в Мексике в трёх различных местах археологических раскопок. По оценкам специалистов, возраст находок — от 500 до 800 лет. Черепа из Соноры и Тланепантлы были очень похожи друг на друга, но находка из Мичоакана поразила ученых. Этот череп настолько отличался от других, что создалось впечатление о какой-то группе людей, которая развивалась изолированно в течение тысяч лет. При этом регион Мичоакана от соседних не отделял труднопроходимый ландшафт. Мичоакан также находился всего в 300 километрах от Тланепантлы. Но по какой-то причине группа Мичоакана не пересекалась со своими соседями, и у них развилась другая форма черепа.

Исследователи решили проверить человеческие останки периода, когда в Мексике впервые появились люди — около 10 тыс. лет назад. Черепа, найденные в Лагоа Санта, были настолько разными, что ученые предположили, что американский континент заселялся в несколько волн миграции, а группы людей развивались обособленно. Но почему они оставались генетически полностью обособленными на протяжении тысячелетий, и сегодня остаётся загадкой.

2. Череп из Манота

Уникальный череп из Манота.

В 2008 году команда при раскопке котлована в Мано на севере Израиля была обнаружена пещера, а в ней — уникальный череп, который считается бесценным для археологов. Он доказывает научное предложение о том, что современные люди покинули африканский континент примерно 60 000 — 70 000 лет назад. «Манот-1» — единственный современный человеческий череп, найденный за пределами Африки, относящийся к периоду времени приблизительно 60 000 — 50 000 лет назад. Этот фрагмент черепа принадлежал близкому родственнику людей, которые поселились в Европе.

Благодаря ему ученые смогли узнать, как выглядели первые европейцы. Их мозг был меньше (сегодня средний объем мозга составляет 1400 миллилитров, а у человека Манот он был 1100 миллилитров). Округлый выступ в задней части головы напоминает как древних европейцев, так и более свежие африканские окаменелости.

3. Жизнь после травм в XII — XVII века

Череп из Дании XII — XVII века.

В Средние века врачи при травмах черепа могли назначать разве что постельный режим. Даже если пациент выживал, то его будущее было довольно мрачным. Недавнее исследование (первое, в котором были использованы древние черепа для оценки риска смерти, связанного с проломами черепа) показало, что во время Средневековья люди которые выживали после травмы головы, жили недолго. Были проверены останки с трех датских кладбищ XII — XVII веков, которые были найденыс случайно во время строительства.

Для исследования были выбраны только мужчины, потому что у женщин почти не было ран головы. Также были отсеяны мужчины, которые умерли из-за нанесённых увечий. В итоге оказалось, что вероятность преждевременной смерти у людей, выживших после травмы черепа, была примерно в 6,2 раза выше, чем у прочих.

4. Коллекции голов

Коллекции голов Британии.

В истории Древнего Рима есть документальное подтверждение фактов, что в качестве трофеев римские воины отрубали врагам головы. В 1988 году удивительная находка доказала, что римляне применяли эту практику и в Британии. Первым доказательством подобного стали найденные в Лондоне 39 черепов. Что примечательно, они датировались вторым столетием нашей эры, когда Лондон переживал период мирного развития. Но черепа показали, что явно не все было гладко во время расцвета города.

В основном они принадлежали молодым взрослым мужчинам, и почти на всех них были следы жесточайших переломов лицевых костей, следы от резаных ран и признаки обезглавливания. Кем они были неизвестно, но можно предположить, что это были гладиаторы, преступники или же живые «трофеи» с какой-то битвы.

5. Ухо неандертальца у человека

Необычный череп.

Когда в Китае в 1979 году был найден череп, он, как установили ученые, принадлежал к позднему типу вымершего человека. Зубы и кости, найденные рядом, подтвердили то, что это уже был практически современный человек. Однако, недавно по поводу данного черепа, названного Xujiayao 15, выяснился любопытный факт. Когда его просканировали с помощью КТ-сканера, оказалось, что в человеческом черепе была структура внутреннего уха, которая считалась отличительным признаком неандертальцев.

Череп принадлежал кому-то, кто умер 100 000 лет назад и напоминал вполне современного человека. Открытие говорит о том, что история и биология были намного сложнее, чем считалось ранее.

6. «Арктическая леди»

Череп женщины с персидской внешностью из Сибири.

Антропологов уже давно интересует любое присутствие древнее человека в Арктике, потому что это опровергает ряд теорий. Рядом с рекой Горный Полуй находится некрополь Зеленый Яр, в котором были захоронены останки неизвестного общества рыбаков и охотников. В 36 могилах были погребены мужчины. Также были найдены могилы с детьми обоих полов. А вот женщин в захоронениях почему-то не было обнаружено.

В одной из могил находились останки с разрушенным тазом (т. е. было невозможно установить пол), но при этом на удивление хорошо сохранилась голова, которая мумифицировалась естественным путем. Это была женщина явно персидской внешности, и что она делала в Сибири — неизвестно, равно как и то, почему это была единственная взрослая женщина в поселении.

7. Судьба ханаанцев

Захоронения ханаанцев в Ливане.

По легенде, Бог приказал израильтянам уничтожить народность эпохи бронзового века, известную как ханаанцы, но израильтяне, судя по всему, сделать это не смогли. Новые доказательства ДНК подтверждают, что ханаанцы все еще живы. 3000-4000 лет назад они жили на территории нынешних Иордании, Сирии, Израиля и Ливана. Генетики сосредоточились на захоронениях ханаанцев в Ливане и извлекли ДНК из нескольких черепов. Затем они сравнили полученный геном с современными ливанцами.

Поскольку регион стал свидетелем многих завоеваний и переселений новых народов со времен бронзового века , ученые ожидали, что генетических связей почти не будет. Однако, результаты показали, что у современных ливанцев геном более чем с 90 процентов совпадает с древними ханаанцами.

8. «Элитный ребенок»

Могила 1000-летнего младенца.

Другая находка может помочь исследователям узнать больше о загадочных людях, которые когда-то населяли Арктику. Одинокая могила младенца, умершего 1000 лет назад, была обнаружена случайно, когда ураган сорвал верхний слой почвы. Сначала нашли медную чашу из Персии. Затем под ней обнаружились фрагменты черепа ребенка возраста до 3 лет. Археологи затрудняются понять, почему его похоронили в месте, где нет других могил. Но предметы, найденные в могиле, показали, что семья ребенка была очень богатой.

В дополнение к завезенной из Персии также были найдены меховая одежда, декоративная рукоятка ножа и чехол-ножны для него, керамика и кольцо. Исследователи пытаются выяснить, откуда родом были родители и почему они перебрались на негостеприимный полуостров Гыдан, где было обнаружено захоронение.

9. Культ Гебекли Тепе

Храмовый комплекс Гебекли Тепе.

Знаменитый храмовый комплекс эпохи каменного века в Турции, Гебекли Тепе, который считается самым древним храмом в мире. Археологи до сих пор исследуют эти руины, которые могут поведать о сложной культуре охотников-собирателей. Недавно был обнаружен еще интригующий момент относительно ритуалов, которые проводились в Гебекли Тепе. Оказалось, что здесь для каких-то целей использовали подвешенные черепа. Эта теория появилась, когда при раскопках обнаружили три части черепа возрастом 7 000 — 10 000 лет.

В одном из них была просверлена дыра, а на всех троих была уникальная резьба, сделанная кремневым инструментом. К другим артефактам, демонстрирующим то, что в Гебекли Тепе был какой-то культ, связанный с обезглавливанием, относятся безголовая человеческая статуя, изображение головы, преподносимой в качестве дара, каменные черепа и безголовая фигура на столбе.

10. Женщины в «Стене черепов»

«Стена черепов» (Huey Tzompantli).

В 1521 году испанское завоевание поглотило Мексику. Конкистадор Андрес де Тапиа описал ужасную картину, с которой он столкнулся в месте, названном позже Huey Tzompantli. Там конкистадоры убедились, что ацтеки практикуют жертвоприношения. Де Тапиа описал здания, сделанные из тысяч человеческих черепов, которые находились в столице Теночтитлан (сегодня на ее месте находится Мехико). В 2017 году археологи работали над раскопками храма в Теночтитлане, когда нашли следы «Стены черепов». Это была только одна башня, но при частичных раскопках насчитали целых 676 черепов в 6-метровом здании.

Еще больший сюрприз проследовал дальше, когда были изучены эти черепа. Историки, которые были современниками Тапиа, описывали «Стену черепов» и другие подобные места, как сооружения, которые делали ацтеки и другие мезоамериканцы, чтобы показать головы вражеских воинов, принесенных в жертву. Но в найденной башне были также черепа женщин и детей. Это явно предполагает, что ритуалы жертвоприношения ацтеков были более сложными, чем предполагалось первоначально.

Источник:

Безумно странный человек по имени Хармс, бунтарь, не признающий никаких рамок и шаблонов. Одна из самых противоречивых фигур в русской литературе. Вокруг его персоны до сих пор возникают споры, одни считают его умалишенным, писавшим откровенную чушь, другие – гением. Он все делал наперекосяк, и жил, и писал — с вывертами и не по правилам. Абсурд, черный юмор, бред и эпатаж – это его стихия.

«Меня интересует только «чушь»; только то, что не имеет никакого практического смысла. Меня интересует жизнь только в своем нелепом проявлении. Геройство, пафос, удаль, мораль, гигиеничность, нравственность, умиление и азарт — ненавистные для меня слова и чувства. Но я вполне понимаю и уважаю: восторг и восхищение, вдохновение и отчаяние, страсть и сдержанность, распутство и целомудрие, печаль и горе, радость и смех».

31 октября 1937 года

Даниил Ювачев (Хармс) родился в Санкт-Петербурге в 1905 году. Его отец, в прощлом народоволец, проведший долгие годы в ссылке, в конце жизни целиком погрузился в религию, и сына своего, названного именем одного из пророков – Даниил, воспитал глубоко верующим. Мальчик рос очень способным, в пять лет уже вовсю читал, и его было не оторвать от книг. Получил хорошее домашнее образование, окончил престижную школу Петершуле, прекрасно владел немецким и английским языками.

Несмотря на то, что был очень скромным и застенчивым, Даня с детства отличался бурной фантазией и любовью к розыгрышам, и с возрастом это у него, к счастью, не прошло, как бывает у многих.

Даниил Ювачев 1915 год

Хармс – это псевдоним, который Даниил Ювачев придумал себе еще в школе. На самом деле, псевдонимов у него было множество, более сорока, но этот – наиболее известный.

Псевдонимы Хармса

Однако жить ему пришлось в суровое время, когда на страну, на его семью и на него самого навалились война, революция, голод, репрессии.

После школы поступил в электротехникум, из которого уже через год был отчислен.

«На меня пали несколько обвинений, за что я должен оставить техникум. Насколько мне известно, обвинения эти такого рода:

1) Слабая посещаемость. 2) Неактивность в общественных работ. 3) Я не подхожу к классу физиологически».

Социалистический Ленинград того времени представлял собой своеобразную фабрику по производству новых людей, живущих в казармах под лозунгом “Время, вперед !” и охотно принимающих этот лозунг.

«На баррикады

Мы все пойдем!

За свободу

Мы все покалечимся и умрем !»

Хармс же, даже проживая в коммунальной квартире, умудрялся жить своей особой, независимой жизнью. На общем фоне он выглядел довольно странно — долговязый, похожий на Шерлока Холмса, в кепи, в брюках гольф, с тростью и неизменной трубкой.

Совершенно неприемлющий для себя физический труд, одевающийся, как аристократ, пацифист, верящий в бога — Хармс оказался совершенно несовместим с советской властью, она ему ничего хорошего не дала, и он ее, мягко говоря, не жаловал.

Хармс обладал незаурядной внешностью и привлекал представительниц прекрасной половины противоположного пола, к которым и сам был неравнодушен.

«Я не имею больше власти

таить в себе любовные страсти.

Меня натура победила,

я, озверев, грызу удила,

из носа валит дым столбом

и волос движется от страсти надо лбом.

Ах если б мне иметь бы галстук нежный,

сюртук из сизого сукна,

стоять бы в позе мне небрежной,

смотреть бы сверху из окна,

как по дорожке белоснежной

ко мне торопится она.

Я не имею больше власти

таить в себе любовные страсти,

они кипят во мне от злости,

что мой предмет любви

меня к себе не приглашает в гости.

Уже два дня не видел я предмета.

На третий кончу жизнь из пистолета.

Ах, если б мне из Эрмитажа

назло соперникам-врагам

украсть бы пистолет Лепажа

и, взор направив к облакам,

вдруг перед ней из экипажа

упасть бы замертво к ногам.

Я не имею больше власти

таить в себе любовные страсти,

они меня как лист иссушат,

как башню временем, разрушат,

нарвут на козьи ножки, с табаком раскурят,

сотрут в песок и измечулят.

Ах, если б мне предмету страсти

пересказать свою тоску,

и, разорвав себя на части,

отдать бы ей себя всего и по куску,

и быть бы с ней вдвоем на много лет в любовной власти,

пока над нами не прибьют могильную доску».

7 января 1933

Первой его женой была Эстер Русакова, особо не интересовавшаяся его творчеством. Вместе они прожили семь лет, с 1925 по 1932 год, при этом постоянно ссорились, расходились и снова возвращались. Для Хармса это была мучительная любовь.

Эстер Русакова

В конце 20-х годов Хармс знакомится с группой писателей-сверстников, близких ему по духу, любителей гротеска и абсурда В 1927 году они создают группу ОБЭРИУ (объединение реального искусства), ориентирующуюся не на классическую русскую поэзию XIX века, а на авангард. Помимо Хармса, туда вошли Заболоцкий, Введенский, Вагинов, и Бахтерев, сотрудничали с ними также Олейников, Шварц и др. Несомненное влияние на творчество обэриутов оказал один из основателей футуризма Велемир Хлебников, у которого они позаимствовали необычный подход к слову.

Непонятные абсурдистские произведения обэриутов в полной мере оценить могли лишь они сами, их публичные выступления подвергались резкой критике, как антисоветские. Карнавальное шутовское поведение категорически не приветствовалось. С советской властью шутить не рекомендовалось. Естественно, их нигде не печатали.

Пригласительный билет на вечер обэриутов

Отец Хармса тоже не понимал чудачеств сына. Подарив как-то ему томик стихов Хлебникова, подписал его так: «Моему чокнутому сыну дарю книгу такого же чокнутого поэта».

В 1928 году Хармса заметил и пригласил на работу С.Я. Маршак, в те годы заведовавший редакцией детской литературы. И Хармс согласился, чтобы иметь хоть какие-то средства к существованию.

Детский отдел, располагавшийся на 5 этаже Дома книги, был в те годы, наверное, самым веселым местом в Ленинграде. Здесь выпускали два забавных детских журнала «Еж» (Ежемесячный журнал) и «Чиж» (Чрезвычайно интересный журнал).

Один из выпусков журнала Еж

Собравшиеся здесь писатели очень любили дурачиться, и безумие здесь не осуждалось, а, наоборот, приветствовалось. Хармс попал в свою стихию…

На двери кабинета редактора висел плакат: “График – на фиг!”.

«Весь этот пятый этаж ежедневно и в течение всех служебных часов сотрясался от хохота. Некоторые посетители детского отдела до того ослабевали от смеха, что, покончив свои дела, выходили на лестничную клетку, держась руками за стены, как пьяные».

Такого сгустка талантов в Ленинграде больше никогда не было — Маршак, Чуковский, Зощенко, Хармс, Введенский, Олейников, Шварц, Житков, Пантелеев… И потрясающие художники-иллюстраторы – В.Лебедев, Н.Тырца, Н.Радлов и др. Детская книга того времени была лучшей в мире.

Даниил Хармс на балконе Дома Книги. Середина 30-х годов

И хотя Хармс, как он сам признавался, терпеть не мог детей, детские стихи у него выходили очень добрыми, и детям они нравились. А его фееричные выступления, когда он, читая стихи, одновременно показывал различные фокусы, приводили ребятню в восторг.

“Шарики порхали у него в руках, исчезали в карманах, ботинках, во рту, в ушах, появлялись в самые неожиданные моменты, причем множась на глазах. Часто «выступление» заканчивалось тем, что в руках у Даниила оставался только один шарик, который оказывался… яйцом, сваренным вкрутую. Чтобы доказать, что это не шарик, Хармс чистил яйцо и тут же съедал, посыпав солью, которую доставал из кармана…”.

После этого дети долго ходили за Хармсом с раскрытыми от удивления ртами, разглядывая его, как волшебника.

В 1931 году выходит постановление, в котором жесткой критике подверглись Чуковский, Маршак и другие детские писатели, но главными врагами были назначены Хармс, Введенский и Бахтерев, которых, продержав полгода в тюрьме и обвинив в антисоветской деятельности, отправили на несколько месяцев в ссылку в Курск.

«Город, в котором я жил в это время, – писал он о Курске, – мне совершенно не нравился. Он стоял на горе, и всюду открывались открыточные виды. Они мне так опротивели, что я даже рад был сидеть дома. Да, собственно говоря, кроме почты, рынка и магазина, мне и ходить-то было некуда… Были дни, когда я ничего не ел. Тогда я старался создать себе радостное настроение. Ложился на кровать и начинал улыбаться. Я улыбался до 20 минут зараз, но потом улыбка переходила в зевоту… Я начинал мечтать. Видел перед собой глиняный кувшин с молоком и куски свежего хлеба. А сам я сижу за столом и быстро пишу… Открываю окно и смотрю в сад. У самого дома росли желтые и лиловые цветы. Дальше рос табак и стоял большой военный каштан. А там начинался фруктовый сад. Было очень тихо, и только под горой пели поезда».

Художник Владимир Лупандин

Вернувшись из ссылки, Хармс издает еще несколько детских сборников, а для себя и друзей начинает писать прозу, которая принесет ему славу лишь после смерти.

В 1933 году Хармс встречается с Мариной Малич, на которой спустя год женится. И хотя Хармс часто изменял ей, они очень любили друг друга и вместе пережили тяжелейшие времена.

Марина Малич

«Если встретится мерзавка

на пути моём — убью!

Только рыбка, только травка

та, которую люблю.

Только ты, моя Фефюлька,

друг мой верный, всё поймешь,

как бумажка, как свистулька,

от меня не отойдешь.

Я, душой хотя и кроток,

но за сто прекрасных дам

и за тысячу красоток

я Фефюльку не отдам!»

Благодаря ее воспоминаниям, сохранилось много информации о Хармсе.

В 1937 году детскую редакцию закрыли, многие сотрудники были репрессированы. Материальное положение Хармса становится очень тяжелым.

Есть у Хармса такая детская песенка, оказавшаяся для него пророческой:

Из дома вышел человек

С дубинкой и мешком

И в дальний путь,

И в дальний путь

Отправился пешком.

Он шел все прямо и вперед

И все вперед глядел.

Не спал, не пил,

Не пил, не спал,

Не спал, не пил, не ел.

И вот однажды на заре

Вошел он в темный лес.

И с той поры,

И с той поры,

И с той поры исчез.

Но если как-нибудь его

Случится встретить вам,

Тогда скорей,

Тогда скорей,

Скорей скажите нам.

1937 г

Из дома вышел человек…

Так же, как и герой своей детской песенки, Хармс однажды исчез, и больше его не видел никто.

В августе 1941 года, когда Ленинград находился под угрозой захвата немцами, Хармс был арестован, на него поступил донос от Антонины Оранжиреевой, бдительной интеллигентной советской гражданки о распространении «клеветнических и пораженческих настроений».

«Вся комната в дыму,

А в дверь стучат,

А в дверь стучат,

На этот раз — к нему!

О чем он думает теперь,

Теперь, потом, всегда,

Когда стучит ногою в дверь

Чугунная беда?!»

1969, «Легенда о табаке. Памяти Даниила Хармса», Александр Галич.

Его ждал верный расстрел. Но в его личном деле уже значилось психическое заболевания, которое ему диагностировали во время призыва, перед началом советско-финской войны. Тогда Хармс, чей характер и убеждения были совершенно несовместимы с военной службой, проштудировав кучу работ по психиатрии, убедительно симулировал безумие.

В результате вместо расстрела он оказался в психиатрической тюремной больнице, где и умер от голода 2 февраля 1942 года.

«Ведите меня с завязанными глазами.

Не пойду я с завязанньми глазами.

Развяжите мне глаза, и я пойду сам.

Не держите меня за руки, я рукам волю дать хочу.

Расступитесь, глупые зрители, я ногами сейчас шпыняться буду.

Я пройду по одной половице и не пошатнусь, по карнизу пробегу и не рухну.

Не перечьте мне. Пожалеете.

Ваши трусливые глаза неприятны богам.

Ваши рты раскрываются некстати.

Ваши носы не знают вибрирующих запахов.

Ешьте — это ваше занятие.

Подметайте ваши комнаты — это вам положено от века.

Но снимите с меня бандажи и набрюшники,

Я солью питаюсь, а вы сахаром.

У меня свои сады и свои огороды.

У меня в огороде пасется своя коза.

У меня в сундуке лежит меховая шапка.

Не перечьте мне, я сам по себе, а вы для меня только четверть дыма». 8 января 1937

Источник:

На западе Грузии недалеко от города Чиатура возвышается 40-метровый известняк в виде столба. А на его вершине видна маленькая церковь. Многие ломают голову, каким образом можно было забраться по отвесному монолиту, чтобы выстроить ту обитель.

Церковь на столпе Кацхи. | Фото: lifebuzz.com.

Столп Кацхи привлекает к себе внимание уже много столетий. В 1944 году группа альпинистов сумела подняться на него и обнаружила древние руины и человеческие кости. Тогда же была сооружена и лестница, ведущая на самую вершину.

После тщательного исследования ученые выяснили, что руины были ничем иным как христианской церковью, а останки принадлежали монахам. Считается, что найденным костям не менее 600 лет.

40-метровая лестница к вершине столпа Кацхи. | Фото: lifebuzz.com.

Столп Кацхи — известняковый монолит 40-метровой высоты. | Фото: lifebuzz.com.

Монах Максим Кавтарадзе. | Фото: lifebuzz.com.

В 1993 году к подножью столпа пришел монах Максим Кавтарадзе. В юности его образ жизни не был достойным подражания. Максим много пил, занимался продажей наркотиков, за что и угодил в тюрьму. После выхода на свободу он переосмыслил свою жизнь и обратился к Богу.

Целую зиму монах провел в гроте у подножия столпа Кацхи. Затем к нему стали постепенно стекаться паломники и жертвовать деньги на строительство церкви. Реализовать затею удалось только через 15 лет, когда возведение церкви было одобрено и профинансировано правительством.

Церковь на вершине столпа Кацхи. | Фото: lifebuzz.com.

Очертания обители были такими же, как и сотни лет назад. Ее возвели на руинах прежней с теми же размерами 3,5 х 4,5 метров. Теперь она называет Церковь Святого Максима Исповедника.

А монах продолжает жить в уединении на самой вершине. Он спускается к подножию столпа Кацхи дважды в неделю, чтобы выслушать страждущих.

Строения у толпа Кахци.

Источник:

14 августа — первый день Успенского поста и Медовый Спас. Мёд — продукт удивительный и необычайно полезный, он способен избавить от почти всех заболеваний, улучшает иммунитет и даёт молодость.

Донниковый мед

Содержит великое множество полезнейших для человека веществ. Может иметь совершенно разный цвет: от светло-янтарного до белого, которому свойственен зеленоватый оттенок. Донниковому меду присущ великолепный вкус, гармонично перемешавшийся с легкой горчинкой. Никогда невозможно забыть аромат этого меда, отдающего тонкой ноткой ванили. Известно, что он необычайно популярен среди знатоков меда.

Донниковый мед эффективно помогает при проблемах с кишечником, болезнях вен, снимает воспаление с желудочно-кишечного тракта, расширяет сосуды, приводит в норму обмен веществ. Этот продукт – превосходное решение при бессоннице, в качестве успокоительного. Если его использовать в виде компрессов с прополисом или пластыря, то он снимает боль при порезах, ранках, растяжениях и ушибах.

Эспарцетовый мед

Его отличает исключительная прозрачность и светло-янтарный оттенок. От данного меда исходит необычайно приятный запах, а его вкус умеренно сладкий. Кристаллизуется довольно медленно, меняя цвет на белый.

Эспарцетовый мед считается особо ценным сортом, поскольку необычайно богат витаминами, биологически активными веществами и минералами. В нем много каротина, аскорбиновой кислоты и ценных ферментов.

Этот мед оказывает общеукрепляющее действие, успокаивает нервную систему, укрепляет капилляры.

Каштановый мёд

Это достаточно темный, густой мед, которому присуща приятная горчинка. Характерной его особенностью можно назвать то, что он необычайно медленно кристаллизуется.

Каштановому меду присущи антимикробные характеристики, он также замечен в благотворном влиянии на желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую систему. Этот мед существенно повышает защитные возможности организма, помогая справиться с болезнями почек. Главными поставщиками каштанового меда в России являются Алтай, Кубань и Адыгея.

Вересковый мёд

Идеальный продукт для ценителей горьковатого вкуса. Он лишь слегка отдает горчинкой, терпкий. По цвету варьируется от темно-желтого до красно-бурого. Его отличиями считаются медленная кристаллизация, сильнейшая тягучесть. Когда он густеет, то по консистенции начинает напоминать желе, в середине которого образуется огромное количество пузырьков воздуха. Но если этот мед перемешать, он снова станет жидким. Необычайно богат минеральными веществами.

Вересковый мед эффективен при отсутствии аппетита, сосудистых заболеваниях, помогает при болезнях нервной системы.

Акациевый мёд

Это поистине самый известный сорт меда. Один гектар цветущей акации позволяет пчеле собрать более1500 килограммовмеда. А с одного дерева пчелиная семья собирает до8 килограммовпродукта. По факту выкачки этот мед бесцветен, а при кристаллизации плавно приобретает белый оттенок. Характерное отличие данного меда в том, что содержание глюкозы и фруктозы в нем практически равное.

Акациевый мед употребляется как общеукрепляющее средство, помогает при желудочно-кишечных, почечных болезнях, заболеваниях нервной системы. Также это превосходное средство от бессонницы и успокоительное.

Гречишный мёд

Считается одним из лучших среди всех сортов меда. Его вкус никогда не спутать ни с каким иным: он то и дело щекочет ваше горло, когда вы его пробуете. Гречишный мед гораздо темнее всех других сортов: его цвет варьируется от темно-желтого до темно-коричневого. Производят его пчелы из цветов гречихи. Если проводить сравнение гречишного меда со светлыми медами, то он в два раза богаче микроэлементами и аминокислотами, а следовательно, самый полезный.

Польза от этого меда огромна: лечит анемии, гипертонию, авитаминозы, стоматиты, гастриты, заболевания кожи, простудные болезни, восстанавливает белковый обмен. Гречишный мед часто используется в кулинарии как составляющее теста, основа для компотов.

Липовый мёд

Характерной его особенностью можно назвать отсутствие цвета или же светло-янтарный оттенок, а также необыкновенную душистость. Для данного меда характерны не только высокие вкусовые качества, но и целебные. В зависимости от того, где был выращен мед, ему присущ совершенно разный вкус. Так, липовый мед, собранный на Дальнем Востоке, отличается нежнейшим вкусом, а тот, который завезли из европейской части РФ, характеризуется острым букетом, когда вкус и аромат ощутимы во рту, щекочут горло.

Данный мед незаменим при лечении ангины, бронхиальной астмы, бронхита, ларингита, насморка, болезней почек, желудка и кишечника, ожогов и ран.

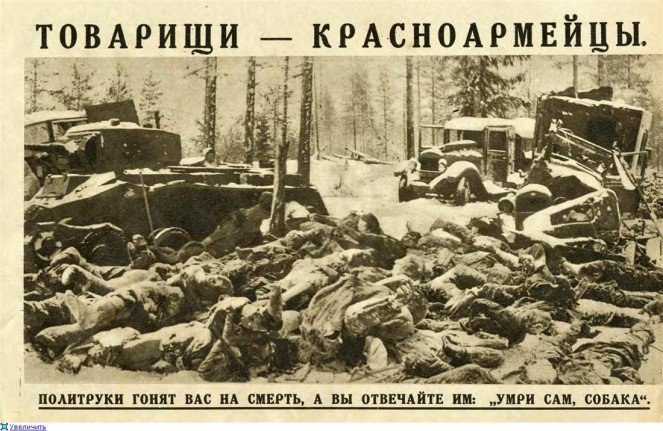

Советско-финская война: кто был агрессором

Финская война длилась 105 дней. За это время свыше ста тысяч красноармейцев погибли, около четверти миллиона — ранены или опасно обморожены. Историки до сих пор спорят, был ли СССР агрессором, а потери — неоправданными.

Взгляд назад Понять причины той войны невозможно без экскурса в историю русско-финских отношений. До обретения независимости «Страна тысячи озёр» никогда не имела государственности. В 1808-м — незначительный эпизод двадцатилетия Наполеоновских войн — земля Суоми отвоёвана Россией у Швеции.

Понять причины той войны невозможно без экскурса в историю русско-финских отношений. До обретения независимости «Страна тысячи озёр» никогда не имела государственности. В 1808-м — незначительный эпизод двадцатилетия Наполеоновских войн — земля Суоми отвоёвана Россией у Швеции.

Новое территориальное приобретение пользуется в составе Империи невиданной автономией: Великое княжество Финляндское имеет свой парламент, законодательство, с 1860 года — собственную денежную единицу. Столетие этот благословенный уголок Европы не знает войн — до 1901 года финны не призываются в российскую армию. Население княжества возрастает с 860 тысяч жителей в 1810 году до почти трёх миллионов в 1910-м.

После Октябрьской революции Суоми получила независимость. В ходе локальной гражданской войны победил местный вариант «белых»; преследуя «красных», горячие парни перешли старую границу, началась Первая Советско-Финская война (1918-1920). Обескровленная Россия, имея на Юге и в Сибири по-прежнему грозные белые армии, предпочла пойти на территориальные уступки северному соседу: по результатам Тартуского мирного договора Хельсинки получил Западную Карелию, а государственная граница прошла в сорока километрах северо-западнее Петрограда.

Насколько исторически справедливым оказался такой вердикт — утверждать сложно; доставшаяся Финляндии Выборская губерния принадлежала России больше ста лет, с Петровских времён и до 1811 года, когда была включена в состав Великого княжества Финляндского, возможно, в том числе и в знак благодарности за добровольное согласие финского Сейма перейти под руку русского царя.

Узлы, в дальнейшем приведшие к новым кровавым столкновениям, были успешно завязаны.

География — это приговор

Посмотрите на карту. На дворе 1939 год, в Европе пахнет новой войной. При этом ваш импорт и экспорт преимущественно идёт через морские порты. Но Балтика и Чёрное море — две большие лужи, все выходы из которых Германия и её сателлиты могут в два счёта закупорить. Тихоокеанские морские пути перекроет другой член «Оси», Япония. Таким образом, потенциально защищённым каналом для экспорта, за который Советской Союз получает столь нужное для завершения индустриализации золото, и импорта стратегических военных материалов — остаётся только порт на Северном Ледовитом океане, Мурманск, одна из немногих круглогодично не замерзающих гаваней СССР. Единственная железная дорога к которой, внезапно, кое-где проходит по пересечённой безлюдной местности всего в нескольких десятках километров от границы (когда эту ж-д прокладывали, ещё при царе, никто и помыслить не мог, что финны и русские будут сражаться по разную сторону баррикад). Более того, на расстоянии трёхдневного перехода от этой границы — другая стратегическая транспортная артерия, Беломоро-балтийский канал.

Таким образом, потенциально защищённым каналом для экспорта, за который Советской Союз получает столь нужное для завершения индустриализации золото, и импорта стратегических военных материалов — остаётся только порт на Северном Ледовитом океане, Мурманск, одна из немногих круглогодично не замерзающих гаваней СССР. Единственная железная дорога к которой, внезапно, кое-где проходит по пересечённой безлюдной местности всего в нескольких десятках километров от границы (когда эту ж-д прокладывали, ещё при царе, никто и помыслить не мог, что финны и русские будут сражаться по разную сторону баррикад). Более того, на расстоянии трёхдневного перехода от этой границы — другая стратегическая транспортная артерия, Беломоро-балтийский канал.

Но то ещё половина географических бед. Ленинград, колыбель революции, сосредоточившая треть оборонно-промышленного потенциала страны, находится в радиусе одного марш-броска потенциального противника. Мегаполис, на улицы которого ни разу до того не упал вражеский снаряд, могут обстреливать из тяжёлых орудий с первого же дня вероятной войны. Корабли Балтфлота лишаются единственной базы. И никаких, вплоть до самой Невы, естественных оборонительных рубежей.

Друг твоего врага Сегодня мудрые и спокойные финны могут на кого-либо напасть разве что в анекдоте. Но три четверти века назад, когда на крыльях обретённой много позже других европейских наций независимости в Суоми продолжался форсированный нацбилдинг, вам было бы не до шуток.

Сегодня мудрые и спокойные финны могут на кого-либо напасть разве что в анекдоте. Но три четверти века назад, когда на крыльях обретённой много позже других европейских наций независимости в Суоми продолжался форсированный нацбилдинг, вам было бы не до шуток.

В 1918 году Карл-Густав-Эмиль Маннергейм произносит широко известную «клятву меча», публично обещая присоединить Восточную (российскую) Карелию. В конце тридцатых годов Густав Карлович (как звали его во время службы в Русской императорской армии, где начинался путь будущего фельдмаршала) является самым влиятельным человеком в стране.

Разумеется, Финляндия не собиралась нападать на СССР. В смысле, она не собиралась делать этого в одиночку. Связи молодого государства с Германией были, пожалуй, даже более крепкими, чем со странами родной Скандинавии. В 1918 году, когда в только что обретшей независимость стране шли интенсивные дискуссии о форме государственного устройства, по решению финского Сената шурин императора Вильгельма, принц Фридрих-Карл Гессенский, был объявлен королём Финляндии; по разным причинам из суомского монархического проекта ничего не получилось, но кадровый выбор весьма показателен. Далее, сама победа «финской белогвардейщины» (как именовали северных соседей в советских газетах) во внутренней гражданской войне 1918 года также во многом, если не полностью, была обусловлена участием присланного кайзером экспедиционного корпуса (численностью до 15 тыс. чел., притом, что общее количество местных «красных» и «белых», значительно уступавших немцам по боевым качествам, не превышало 100 тыс. чел.).

Сотрудничество с Третьим Рейхом развивалось не менее успешно, нежели со Вторым. Корабли Кригсмарине свободно заходили в финские шхеры; немецкие станции в районе Турку, Хельсинки и Рованиеми занимались радиоразведкой; со второй половины тридцатых годов аэродромы «Страны тысячи озёр» модернизировались для принятия тяжёлых бомбардировщиков, которых у Маннергейма не было даже в проекте… Следует сказать, что впоследствии Германия уже в первые часы войны с СССР (к которой Финляндия официально присоединилась лишь 25 июня 1941 года) действительно использовала территорию и акваторию Суоми для постановки мин в Финском заливе и бомбардировок Ленинграда.

Да, на тот момент идея напасть на русских не казалось такой уж безумной. Советский союз образца 1939 года вовсе не выглядел грозным противником. В активе — успешная (для Хельсинки) Первая Советско-финская война. Жестокое поражение красноармейцев от Польши во время Западного похода в 1920-м. Конечно, можно вспомнить успешное отражение японской агрессии на Хасане и Халхин-голе, но, во-первых, то были локальные боестолкновения вдали от европейского театра, а, во-вторых, качества японской пехоты оценивались весьма невысоко. А в-третьих, Красная армия, как полагали западные аналитики, ослаблена репрессиями 37-го года. Разумеется, людские и экономические ресурсы империи и её бывшей провинции несопоставимы. Но Маннергейм, в отличие от Гитлера, и не собирался идти до Волги, чтобы бомбить Урал. Фельдмаршалу было достаточно одной Карелии.

Переговоры Сталин был кем угодно, но только не глупцом. Если для улучшения стратегической ситуации нужно отодвинуть границу от Ленинграда — так и должно быть. Другой вопрос, что цель не обязательно можно достигнуть лишь военными средствами. Хотя, честное слово, именно сейчас, осенью 39-го, когда немцы готовы сцепиться с ненавистными галлами и англосаксами, хочется под шумок решить и свою маленькую проблему с «финской белогвардейщиной» — не из мести за старое поражение, нет, в политике следование эмоциям ведёт к скорой смерти, — а чтобы проверить, на что способна Красная Армия в схватке с настоящим, малочисленным, но вымуштрованным европейской военной школой противником; в конце концов, если лапландцев удастся разгромить, как планирует наш Генштаб, за две недели, Гитлер сто раз подумает, прежде чем напасть на нас…

Сталин был кем угодно, но только не глупцом. Если для улучшения стратегической ситуации нужно отодвинуть границу от Ленинграда — так и должно быть. Другой вопрос, что цель не обязательно можно достигнуть лишь военными средствами. Хотя, честное слово, именно сейчас, осенью 39-го, когда немцы готовы сцепиться с ненавистными галлами и англосаксами, хочется под шумок решить и свою маленькую проблему с «финской белогвардейщиной» — не из мести за старое поражение, нет, в политике следование эмоциям ведёт к скорой смерти, — а чтобы проверить, на что способна Красная Армия в схватке с настоящим, малочисленным, но вымуштрованным европейской военной школой противником; в конце концов, если лапландцев удастся разгромить, как планирует наш Генштаб, за две недели, Гитлер сто раз подумает, прежде чем напасть на нас…

Но Сталин не был бы Сталиным, если бы не попытался уладить вопрос полюбовно, если подобное слово уместно для человека его характера. С 1938 года ни шатко, ни валко велись переговоры в Хельсинки; осенью 39-го их перенесли в Москву. Взамен ленинградского подбрюшья Советы предложили вдвое большую по площади территорию к северу от Ладоги. Германия по дипломатическим каналам рекомендовала финской делегации согласиться. Но те не шли ни на какие уступки (возможно, как прозрачно намекала советская печать, с подачи «западных партнёров») и 13 ноября отбыли домой. До Зимней войны осталось две недели.

Casus belli 26 ноября 1939 года близ деревеньки Майнила на советско-финской границе позиции Красной Армии подверглись артиллерийскому обстрелу. Дипломаты обменялись нотами протеста; по данным советской стороны, около дюжины бойцов и командиров убиты и ранены. Был ли Майнильский инцидент намеренной провокацией (в пользу чего свидетельствует, например, отсутствие поимённого списка пострадавших), или у кого-то из тысяч вооруженных людей, долгие дни напряжённо стоящих напротив такого же вооружённого врага, в конце концов сдали нервы, — в любом случае, этот инцидент послужил поводом к началу боевых действий.

26 ноября 1939 года близ деревеньки Майнила на советско-финской границе позиции Красной Армии подверглись артиллерийскому обстрелу. Дипломаты обменялись нотами протеста; по данным советской стороны, около дюжины бойцов и командиров убиты и ранены. Был ли Майнильский инцидент намеренной провокацией (в пользу чего свидетельствует, например, отсутствие поимённого списка пострадавших), или у кого-то из тысяч вооруженных людей, долгие дни напряжённо стоящих напротив такого же вооружённого врага, в конце концов сдали нервы, — в любом случае, этот инцидент послужил поводом к началу боевых действий.

Началась Зимняя кампания, где был и героический прорыв казавшейся несокрушимой «линии Маннергейма», и запоздалое понимание роли снайперов в современной войне, и первое применение танка «КВ-1» — но обо всём этом долгое время не любили вспоминать. Слишком уж несоразмерными оказались потери, и тяжёлым — урон для международной репутации СССР.

.В СССР было два города, которые считались неофициальными криминальными столицами страны – «Одесса-мама» и «Ростов-папа». В Одессе всегда существовали крепкие воровские традиции, и местные жулики славились своей изобретательностью.

Легенды

Хотя и сегодня вместе с остальными туристскими достопримечательностями Одессы гостям города показывают «места боевой славы» Соньки Золотой Ручки, Мишки-Япончика и других криминальных исторических деятелей, былая популярность «мамы» как некоего авторитетного воровского центра уже утрачена.

Хитры на выдумки

Одесским ворам было скучно красть обычные вещи привычными способами – они то и дело придумывали что-то необычное. Соответственно, слухи о проделках жуликов с Дерибасовской и Малой Арнаутской молниеносно распространялись по Советскому Союзу и даже попадали в произведения литературы и кинематографа. Широко известна история с похищением Федькой Быком громадных вокзальных часов, вошедшая в повесть «Зеленый фургон» Александра Козачинского. Этот писатель и журналист с уникальной судьбой – на заре становления советской милиции служил в уголовном розыске, был замешан в криминале и даже осужден и едва не расстрелян. Проделка еще двух одесских воров, неких Фукса и Гладштейна, задела даже самого градоначальника. Жулики несколько дней стояли у дверей канцелярии главы города и вежливо просили посетителей оставить им ручную кладь (портфель, сумку, корзину) – чтобы начальник всея Одессы ненароком не подумал, что человек пришел на прием со взяткой или иным подношением. Одесситы верили, что их мэр таким образом борется скоррупцией и вещи оставляли. Фуксу и Гладштейну только того и надо было – они исчезали с чужой поклажей. И это только немногие из реализованных придумок одесских воров, прославивших их на весь советский преступный мир.

Послевоенный разгул

Широко известна экранизация истории о бандитизме и воровстве послевоенной Одессы – фильм Сергея Урсуляка «Ликвидация». В послевоенное время приморский город захлестнула война криминала, и действительно одну из главных ролей в процессе усмирения криминалитета приписывают маршалу Жукову, сосланному в 1946 году Сталиным командовать Одесским военным округом. В фильме тема с операцией «Маскарад», когда контрразведчики Жукова переодевались в гражданское и по ночам отстреливали уличных налетчиков, одна из основных. Тогда как документального подтверждения она до сих пор не имеет.

Разборки в 90-х

Как и на всем постсоветском пространстве, в Одессе с развалом СССР начали активно действовать организованные преступные группы (ОПГ). Самую мощную группировку возглавлял Виктор Куливар по прозвищу Карабас, его в 97-м году застрелил киллер. После гибели Карабаса начались кровавые разборки по дележу сфер влияния в городе между другими ОПГ. «Воры в законе» в эту войну не встревали, но и свои «поляны» другим не уступали – у Валерия Шеремета (Шарика) под контролем были карманники, у Антимоса Кухилавы (Антика) – незаконный оборот наркотиков.

Почему Одесса – уже не криминальная «мама»

Не смотря на то, что Одесса именуется признанной столицей воровского мира, «воры в законе» после 90-х там не в таком уж почете. Влиятельные одесские «законники» много лет назад оттуда выдавлены – Антик выслан в Грузию, Шарика после эмиграции посадили в германскуютюрьму. Рассказывали, что в свое время даже у Куливара не было желания получить этот высочайший воровской статус. На Украине с началом нулевых с «ворами в законе», как с так называемыми «апельсинами» (самозванцами), так и с реальными авторитетами, начали довольно жесткую борьбу. Многие из «законников» «пошли в отказ» сами, письменно сняв с себя воровской статус. К примеру, одному из самых знаменитых одесских карманников, 76-летнему Алексею Слюсаренко (погоняло «Дубина»), умершему 2 года назад в возрасте 85 лет, пришла в голову мысль самостоятельно придти в местное УБОП, чтобы отречься от преступного титула. Алексей Тимофеевич заявил, что на старости лет отошел от дел и хочет дожить последние годы честным человеком.

Ретро в стиле ню: 20 фотографий очаровательных девушек, сделанные в конце XIX века

Эротика столетней давности.

Эти фотографии были сделаны задолго до того, как в 1953 году Хью Хефнер выпустил журнал для мужчин Playboy. Женщины эпохи модерн очаровательны. Нет ни силикона, ни нарощенных ресниц и волос, ни фотошопа. Только ускользающие куда-то сегодня женственность, лёгкость и искренние эмоции.

1. Элегантная кокетка

Искусство соблазна 19 века.

2. Тайна соблазна

Естественность и женственность.

3. Очарование женственности

Неприкрытая красота.

4. Прелестница

Хрупкая и загадочная красавица.

5. Красавицы времён модерна

Красота без прикрас.

6. Роковая женщина

Девушка в изысканном нижнем белье.

7. Молодость

Воплощение красоты и женственности.

8. Стиль отражения эпохи

Вдохновляющая энергетика женской красоты.

9. Утонченная и изысканная девушка

Грация и изысканность.

10. Естественность женской красоты

Эротическая ретро-фотография обнаженной девушки.

11. Взгляд роскошной красавицы

Загадочный взгляд роскошной красавицы.

12. Прекрасная продавщица яблок

Женская фигура во всей красоте естественных линий и пропорций.

13. Искусительница мужских сердец

Идеал женской красоты в эпоху модерн.

14. Очаровательная соблазнительница

Красота женской привлекательности.

15. Таинственный образ женщины конца XIX века

Утонченная и загадочная.

16. Роскошная женщина

Женщина из XIX века., обнажившая своё тело для фотосессии.

17. Прелестная женщина

Идеал красоток того времени.

18. Эмоции и искренность

Женщина, умело скрывающая свои недостатки эмоциями и искренностью.

19. «Морфинистки»

Сюжет, совершенно невозможный в наши дни, но до чего же они дивные, чертовки!

20. Дамская мода того времени

В старину на проблеск чулок смотрели как на нечто шокирующее.

источник

В этом году исполнилось 150 лет с того момента, как Россия в 1867 году уступила США территорию Аляски. Несмотря на то что со времени совершения сделки прошло много лет, в России до сих пор некоторые поднимают вопрос о возврате Аляски нашей стране. Вот только можно ли это сделать в рамках международного права?

Конфликт интересов

На сегодняшний день Россия имеет все основания требовать обратно Аляску, являющуюся самым крупным штатом Америки. Дело в том, что сделка по её уступке была проведена со множеством юридических нарушений, а денег наша страна официально так и не получила. Тем не менее, чтобы серьёзно обсуждать возможность признания сделки недействительной, необходимо разобраться в событиях тех лет. Первое, что бросается в глаза это завеса тайны, окружавшая подготовку соглашения. О нём знали лишь высшие сановники Российской империи. Да и как могло быть иначе, ведь предполагалось временно отдать права на обширные территории, приносившие в казну немалый доход.

К США должна была отойти Аляска, побережье Северной Калифорнии, Александровский и Гавайский архипелаги, а также Алеутские острова. Все земли входили в сферу интересов Российско-Американской компании, организовавшей на территории США более 45 городов и небольших посёлков.

Сомнительная сделка

Историческое решение принималось за закрытыми дверями путём открытого голосования 16 декабря 1866 года. Свой голос за уступку прав на русские территории в Северной Америке отдали: Император Александр II, Великий князь Константин Николаевич Романов, глава внешнеполитического ведомства Александр Михайлович Горчаков, морской министр Николай Карлович Краббе и российский посланник в США барон Эдуард Стекль. Как только голосование было завершено, барон Стекль тут же отбыл в Америку, чтобы сообщить о принятом решении госсекретарю США Уильяму Стьюарду.

Передачу 1 миллиона 519 тысяч кв. километров российских земель оформили 30 марта 1867 года, хотя население страны, включая колонистов Русской Америки, узнало об этом лишь спустя два месяца после проведения сделки. По договору уступки прав правительство США обязывалось выплатить Российской империи 7,2 миллиона долларов золотом. Но по неизвестной причине, вся сумма была переведена на личный счёт российского посланника Стекеля. В Лондоне барон с большими потерями из-за комиссионных банку обналичил деньги и закупил на них золото. Драгоценный металл погрузили в трюмы барка «Оркни», после чего судно направилось в Санкт-Петербург. Однако в Россию золото так и не попало. На корабле была устроена диверсия, произошёл взрыв, после которого судно в течение нескольких минут погрузилось на дно Балтийского моря. В 1975 году барк «Оркни» обнаружила советско-финская экспедиция, но никаких ценностей в трюмах корабля аквалангисты не обнаружили.

С чем идти в суд?

Поскольку надлежащей оплаты за уступку своих территорий Россия так и не получила, можно было бы обратиться в международный суд, чтобы добиться признания договора несостоявшимся. Но, к сожалению, осуществить это практически невозможно. Опасаясь, что Россия рано или поздно предъявит свои права на собственные территории в Северной Америке, США постарались сделать всё, чтобы у нашей страны не было для этого юридических оснований.

После революции в обмен на снятие экономической блокады В.И. Ленин передал оригиналы всех документов по данной сделке представителям США. По окончании Второй Мировой войны на Ялтинской конференции И.В. Сталин вновь поднял вопрос о принадлежности Аляски и других российских земель, переданных США. Правда, сделал он это лишь для того, чтобы союзники не препятствовали установлению контроля СССР над Восточной Европой.

Больше на международном уровне проблема бывших российских территорий в Северной Америке не обсуждалась. И напрасно, так как наша страна имеет на них все юридические права. Специалисты по международному праву после анализа англоязычной копии договора обнаружили, что Россия не продавала свои территории и не передавала их в аренду. Она лишь временно уступила управление ими правительству США, о чём говорит фраза договора «to cede to the United States». В переводе на русский язык термин «to cede» означает передачу физического управления над конкретным объектом без его физической продажи. Фактически, согласно международному праву,

Аляска, как и другие бывшие российские территории в Америке, до сих пор принадлежат России. Поскольку в договоре не указан срок, на который данная территория передаётся в управление США, Аляска должна быть возвращена России по первому её требованию. Вот только согласится ли Америка подчиниться международному праву?

Шансы есть

В марте 2017 года РИА «Новости» опросило ряд экспертов, задав им вопрос о том, возможно ли в реалиях сегодняшнего дня возвращение Аляски под юрисдикцию России. Большинство из них выразили сомнение по данному поводу. В частности, Президент российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин заявил, что обсуждение вопросов покупки-продажи территорий остались в прошлом.

Сегодня Аляска – часть США, а её передача России может состояться лишь в случае взаимных уступок или обмена территориями. Аналогичного мнения придерживаются и американские эксперты. Тем не менее, начиная с 2016 года, известная международная юридическая компания «Garett, Paterson and Shugaev» пытается найти юридическую возможность, чтобы опротестовать сделку. Для владельца компании Константина Шугаева это дело чести. После революции его дед, в прошлом белый офицер, эмигрировал в США. До самой смерти он был уверен, что после крушения Советского Союза Аляска вновь вернётся под юрисдикцию России. Как утверждают источники, знакомые с ситуацией, компания Александра Шугаева планирует найти в архивных документах нарушения в оформлении договора.

Известно, что сделка по уступке прав на российские территории должна была быть ратифицирована обеими палатами Конгресса, однако этого не произошло. Палата представителей Конгресса США ратифицировала договор на специально созванной чрезвычайной сессии, что являлось явным нарушением для голосования по документу такого уровня. Примечательно, что рядовые жители Аляски, исповедующие православие, включая мэров нескольких городов, считают, что территория штата должна перейти к России и даже подавали по этому поводу петицию в Белый дом, но она осталась без ответа…

По широко известной версии Великая Отечественная война началась 22 июня в 4.00 часа утра. Именно эти дата и время стали ознаменованием самой жесткой, кровопролитной и беспощадной войны. Они нашли отражение в учебниках, народном творчестве и навсегда отложились в головах миллионов людей.

Существуют версии, что первые военные удары были нанесены раньше. Так когда же немцы сделали первые шаги и какие города первыми пострадали от налетов фашистских захватчиков?

В числе первых

22 июня 1941 года в СССР было не просто воскресеньем, это был великий православный праздник — День всех Святых, в земле российской просиявших. Захватчики провели атаки на всем протяжении границы. В своем выступлении по радио 22 июня Молотов в числе первых городов, подвергшихся бомбардировкам, назвал Киев, Житомир, Севастополь, Каунас. Часто историки упоминают также Одессу.

Цель — аэродромы

Часть источников утверждает, что целями первых налетов фашистов были вовсе не сами населенные пункты. Враги бомбили аэродромы, с целью уничтожит как можно больше советских истребителей. Попутно от их действий страдали и населенные пункты, расположенные в непосредственной близости. В своих мемуарах Хрущев, описывая налеты на Киев, указывает, что от них пострадали самолеты, стоящие в ангарах.

В 60-е годы стало известно, что в первые часы немецких атак нападению подверглись 66 советских аэродромов. Практически все они были расположены вблизи границы. Это дало возможность врагам совершить по несколько налетов и нанести огромный урон советской авиации. По официальным данным в этот день были уничтожены 1200 боевых машин, некоторые историки называют цифру в 1800 самолетов.

Киев

Авиаудары на Киев начались 22 июня около 4.00 часов. Бомбы падали предприятия и производства, мосты и транспортные магистрали, аэродромы. В результате первой атаки погибли более 20 человек, более 75 — получили ранения разной степени тяжести.

Вопреки внезапному нападению в этот день в городе не наблюдалась паники. Приказ о всеобщей мобилизации поступил только на следующий день — 23 июня. В один день в ряды советской армии были призваны более 200 000 представителей мужского населения. А 24 числа сообщения о военных действиях появились в местных газетах.

Житомир

Житомир, названный Молотовым в его выступлении в числе первых принявших удар, узнал о войне рано утром 22 июня. В 6 часов утра там был сформирован оперативный штаб. Военкоматы начали мобилизацию. В обком и облисполком поступила информация о том, что окрестности Житомира подверглись авиаударам.

Однако, согласно воспоминаниям Владимира Перова, занимавшего пост в то время пост председателя Житомирского облисполкома, в первый день войны над городом летали фашистские самолеты, но 22 июня Житомир пережил без бомбежки. И лишь 24 числа город был обстрелян немецкими самолетами, на Житомир было брошено 12 бомб.

Каунас

В официальных донесениях нападение авиационных сил Германии на Каунас произошло в 4.20 часов 22 июня 1941 года. После ударов с воздуха, вражеские танки, артиллерия и пехота начали наступление, сосредоточив основные ударные силы на фронте Каунас — Вильнюс.

На протяжении всего дня немецкие истребители уничтожали склады, узлы связи, населенные пункты, аэродромы и нанесли огромный урон городу.

Одесса

В Одессе 22 июня была объявлена всеобщую мобилизацию. Изначально допускались только мужчины определенного возраста — с 1908 по 1918 годы рождения. Но при этом число добровольцев иных возрастов росло очень быстро, каждый хотел встать на защиту Родины. Через 3 суток в Одессе, ее пригородах официально ввели военное положение. Интересно, что в первый месяц военных действий в привычном режиме функционировали театры и учреждения культуры, жители города не испытали на себе всех ужасов войны.

Существует версия, что в самые первые дни войны Одессу спасла излишняя самоуверенность немецкого командования. Историк Виктор Савченко утверждает, что, захватчики рассматривали Одессу как столицу подконтрольной Румынии территории. Они считали, что город быстро падет, и не наносили по нему авиаударов. Первая бомба взорвалась в Одессе лишь через месяц — 22 июля.

Севастополь

В Севастополь война пришла раньше, чем в другие города Советского Союза — первые бомбы был сброшены на город в 3:15 утра. Раньше официально утвержденного времени начала Великой Отечественной войны. Именно в 3 часа 15 минут командующий Черноморского флота вице-адмирал Филипп Октябрьский позвонил в столицу и доложил адмиралу Кузнецову, что на Севастополь совершен авиационный налет и зенитная артиллерия дает ответный огонь.

Немцы стремились заблокировать флот. Они сбрасывали донные неконтактные мины огромной мощности. Бомбы опускались на парашютах, когда снаряд достигал поверхности воды, крепления отрывались, и бомба шла на дно. Эти мины имели конкретные цели — советские корабли. Но одна из них упала на жилой квартал — погибли около 20 человек, более 100 получили ранения.

Военные корабли и средства противовоздушной обороны были готовы к нанесению ответных ударов. Еще в 3 часа 06 минут начальник штаба Черноморского флота контр-адмирал Иван Елисеев отдал приказ — открыть огонь по фашистским самолетам, которые вторглись далеко в воздушное пространство СССР. Этим он и оставил след в череде исторических событий — отдал первый боевой приказ отбивать атаки врага.

Интересно, что долгое время подвиг Елисеева либо замалчивали, либо подгоняли в рамки официальной хронологии военных действий. Именно поэтому в некоторых источниках можно найти информацию, что приказ был отдан в 4 часа утра. В те дни этот приказ был отдан наперекор приказам вышестоящего военного командования и по законам за него должен был быть расстрел.

22 июня в 3 часа 48 минут в Севастополе уже имелись первые жертвы Великой Отечественной войны. За 12 минут до официального объявления о начале военных действий, немецкие бомбы оборвали жизни мирных жителей. В Севастополе в память о них построен памятник первым жертвам войны.

источник