Архив за месяц: Август 2017

Выдающийся российский и советский актер Георгий Жжёнов прожил долгую жизнь. На долю его выпали не только слава и успех, но и серьезные испытания. Так, в эпоху сталинских репрессий он дважды был осужден по сфабрикованным обвинениям.

Цирк и кино

Родился Георгий Степанович Жжёнов в марте 1915 года в Петрограде, в семье булочника. Несмотря на то, что семья была бедной, дети тянулись к учебе. Старший брат Георгия Борис в начале 30-х годов поступил в университет, а сам Георгий после окончания восьмилетки с физико-математическим уклоном был принят на акробатическое отделение эстрадно-циркового училища. Вскоре вместе с одним из сокурсников, своим тезкой, он стал выступать на арене Ленинградского цирка в акробатическом дуэте «2-Жорж-2».

Именно в цирке его увидели сотрудники «Ленфильма». Молодой человек получил главную роль в фильме «Ошибка героя» (1932). После этого, бросив цирк, Жжёнов поступил в Ленинградский техникум сценических искусств на курс Сергея Герасимова. Он снялся в нескольких фильмах, включая легендарного «Чапаева».

Хождение по мукам

В декабре 1934 года в Ленинграде был убит Киров. Борис Жженов, как и другие студенты ЛГУ, должен был принимать участие в траурной процессии. Но он отказался, так как у него не было исправной обуви, чтобы провести несколько часов на морозе… Это расценили как враждебное отношение к Советской власти. Вскоре Бориса исключили из университета. Позднее его восстановили, но в декабре 1936 года снова вызвали в НКВД. Оттуда он уже не вернулся, получив семь лет за «антисоветскую деятельность».

Семью Жжёновых выселили из Ленинграда. Кроме Георгия – за него заступились друзья-киношники и сам Герасимов.

Летом 1938 года Жженов вместе с группой киноактеров отправился на съемки в Комсомольск-на-Амуре. В поезде они встретились с американским дипломатом, ехавшим во Владивосток в составе делегации. Разумеется, попутчики вели разговоры друг с другом. После поездки в НКВД поступил рапорт о «контактах с иностранцем». Этого плюс репутации родственника «врага народа» оказалось вполне достаточно для обвинения Жжёнова в шпионаже. Когда Георгий вернулся в Ленинград, за ним пришли.

В знаменитой ленинградской тюрьме «Кресты» Жжёнову пришлось пройти все круги ада. Его допрашивали с пристрастием – пытали, били, лишали сна… Другие не выдерживали издевательств и признавались в самых абсурдных вещах. Но спортивный, тренированный артист наотрез отказался признать обвинение в шпионаже. В результате его не расстреляли, а дали пять лет лагерей.

Так Жженов попал на Колыму, где ему пришлось вынести голод, холод, изнурительный труд, ежедневную борьбу за выживание… В войну в колымские лагеря почти не завозили продуктов, и зэки вымирали сотнями.

В 1943 году руководитель разъездной актерской агитбригады Никаноров случайно узнал бывшего киноактера в покрытом струпьями доходяге из штрафного лагеря на прииске Глухарь, и добился сначала его перевода в свою агитбригаду, а затем — в Магаданский музыкальный драматический театр, труппа которого почти вся состояла из заключенных.

В 1944 году срок заключения актера подходил к концу. Однако его вызвали к лагерному начальству и попросили расписаться в постановлении о дополнительном сроке – еще 21 месяц лагерей.

Вторая попытка

В 1945 году Жжёнова наконец освободили, и благодаря Герасимову он нашел работу на Свердловской киностудии, где снялся в фильме «Алитет уходит в горы» — о советской Чукотке. Но в 1949 году актера арестовали снова. На этот раз, правда, его приговорили не к лагерям, а к ссылке в Норильск. Там он устроился в местный драмтеатр имени Маяковского, где играл вместе с Иннокентием Смоктуновским, уехавшим в Сибирь, чтобы пересидеть смутное время – он опасался ареста за то, что в 1943 году попал в плен к немцам.

В Норильске Жжёнов попытался создать семью с актрисой Ириной Махаевой. Для него это был уже третий брак – два предыдущих были прерваны арестами… Позднее у них родилась дочь Марина.

Только в 1955 году, будучи полностью реабилитированным, актер смог вернуться в Ленинград. Сначала работал в областном драмтеатре, но уже в 1956 году стал сниматься на «Ленфильме». Всенародная известность пришла к нему в конце 60-х — начале 70-х после съемок в картинах «Ошибка резидента» и «Судьба

резидента». Актер был удостоен многих государственных наград, а в 2005 году вся страна отмечала 90-летие Георгия Жжёнова – народного артиста и бывшего зэка.

В феврале 1943 года в Гремучем лесу фашистами был расстрелян герой-молодогвардеец Олег Кошевой. В годы Великой войны он выбрал дорогу миллионов — бороться с врагом всеми доступными методами.

Древний род

8 июня 1926 года в семье Василия Федосеевича Кошевого и Елены Николаевны (в девичестве Коростылевой) родился сын, потомок древнего казацко-гетманского рода. Его предки верой и правдой служили Петру Великому. Этот факт лег в основу ряда спекуляций на имени героя: якобы именно «старшинские корни» и «украинская духовность» позволили Кошевому стать одним из лидеров подполья и посвятить жизнь идее освобождения родной Украины. Это отчасти так, ведь для Кошевого Украина была частью большой страны, которую постигла огромная беда. По документально зафиксированным воспоминаниям современников Олега Кошевого помнили как «истинного патриота Отчизны и верного сына Родины» — таким его воспитали родители. 16-летним парнем, как и миллионами советских людей, руководило одно — внести свой вклад в общее дело и помочь одной большой стране победить.

Отец и сын

Супружеская жизнь родителей Олега не сложилась. Они развелись и разъехались. Олег около двух лет прожил с отцом, но после кончины второго мужа матери переехал к ней. Отношения Олега с матерью стали позднее хрестоматийным примером, в то время как об отце Кошевого долгое время было известно только то, что после болезни он скончался. Почему он был «выведен» из состава семьи героя — до конца непонятно. В его биографии не было никаких компрометирующих фактов, кроме, пожалуй, одного, да и то весьма спорного. Он развелся с матерью будущего героя, впрочем, предполагают, что инициатором развода могла быть и мать Олега. Как бы то ни было, но Олег одинаково сильно любил и отца, и мать. Он, затаив дыхание, слушал рассказы отца об Запорожской Сечи, о победе русского войска под Полтавой. Именно в пересказе отца мальчик впервые услышал трагическую историю Тараса Бульбы, полную неподдельного патриотизма. Правда, в силу возраста Олег иногда забывал об уважении к родителю: нарушал запреты, приходил далеко за полночь. Но всю жизнь сын искренне любил отца и старался по возможности поддерживать с ним связь.

Маменькин сынок?

Сын с неподдельной теплотой относился к своей матери – Елене Николаевне, которая позднее станет верным хранителем памяти о единственном сыне. Педагог по образованию, Елена Николаевна всегда находила общий язык с сыном, была справедлива и уделяла огромное внимание его воспитанию, поощряя его интересы. Часто их дом был полон друзей Олега – им нравилась дружелюбная и гостеприимная атмосфера. Сын ценил всё, что делала для него мать, и старался отплатить ей той же монетой. Он не был маменькиным сынком, просто старался не доставлять родному человеку огорчения, прислушивался к ее советам, но часто поступал так, как сам считал правильным. Он видел в ней верного друга, который поддержит в любой ситуации – так и случилось, когда молодогвардейцы стали собираться в доме Олега Кошевого. Правда, когда в один из дней комсомольцы принесли в дом к Елене Николаевне красное знамя, она в испуге попросила их унести опасный символ. Обвинения, звучащие иногда в адрес матери Олега Кошевого, остаются на совести тех, кто их произносит. Елена Николаевна позднее напишет «Повесть о сыне», которая, наверняка, будет интересна и современному читателю.

Всем ребятам пример!

Олег был примером для подражания. Он писал стихи и рисовал. В 7 классе за одно из своих стихотворений был награжден книгой Островского «Как закалялась сталь». Читал много. Среди его любимых авторов были Алексей Толстой и Горький, Пушкин и Лермонтов, Джек Лондон и Джордж Байрон. Как отличный стрелок он был награжден значком «Ворошиловский стрелок» — из полусотни выстрелов 48 попадали в цель. Любил танцевать, особенно «Танго роз». Играл в волейбол и футбол. Был опрятен, его ботинки всегда были тщательно вычищены, а брюки – наглажены (кстати, гладил их Олег сам). Он научился плавать в раннем детстве, а затем был зачислен в ДОСААФ и работал спасателем на станции. Учился хорошо, был старателен и прилежен. Охотно помогал отстающим – по воспоминаниям современников количество его подшефных доходило до семи человек. Был редактором школьной стенгазеты, позднее для раненых госпиталя редактировал сатирическую газету «Крокодил», готовил «молнии» со сводками с фронта. Он всегда был верен своему слову: сказал – сделал, и старался быть в гуще событий.

Лидер

Лидерские задатки обнаруживались у Кошевого с ранних лет. Еще ребенком он становился во главе ватаги пацанов. То затевал «войну Щорса», при этом сам от безысходности становился Петлюрой (никто из приятелей роль врага играть не хотел, а без врага, считал маленький Олег, невозможно – кого же тогда будут бить щорсовцы?), то пытался организовать «колхоз» и долго выискивал желающих стать «лодырями», без которых ни один колхоз, по его мнению, не мыслим. Он легко сходился с людьми, умел говорить открыто и убедительно, был интересным собеседником, как для ровесников, так и для взрослых. Все эти качества позднее помогли ему стать одним из лидеров подпольной молодежной организации. Споры о том, был ли Олег Кошевой организатором «Молодой гвардии», порой, доходят до абсурдных и оскорбительных умозаключений. Во время оккупации комсомольцы, естественно, не могли оставаться в стороне. В августе 1942 года в Краснодоне стали создаваться немногочисленные антифашистские группы — «Звезда», «Серп», «Молот». Во главе одной из таких групп и стоял Олег Кошевой. Позднее группы были объединены в организацию «Молодая гвардия», а Олег Кошевой, как один из лидеров, стал ее комиссаром. Он присутствовал на заседаниях штаба, вносил дельные предложения, координировал работу своей группы.

Смерть врагу!

Иногда можно встретить умозаключения «историков», которые утверждают, что не было никакой «Молодой гвардии», а если даже и была, то занималась она чем-то вроде «незначительного» расклеивания листовок. Сложно представить, через что приходилось проходить вчерашним школьникам, чтобы доносить до людей эти «незначительные послания». Между тем, есть документальные свидетельства, что деятельность молодогвардейцев была более чем реальной. Вот только некоторые: уничтожение хлеба, готовящегося для оправки в Германию, самосуд над полицаями, подрыв легкового автомобиля с немецкими офицерами, убийство охранников и разгон стада скота, поджог биржи труда и спасение советских людей, готовящихся к отправке на работы в Германию. Олег Кошевой являлся не только инициатором многих операций, но и их непосредственным руководителем и исполнителем. Кажется, что порой молодогвардейцы забывали о безопасности и осторожности: в ночь с 6 на 7 ноября они вывесили в Краснодоне красные флаги, тем самым почти открыто заявив о своем существовании и ведущейся борьбе. Это акция не носила практического характера, но была чрезвычайно важна в психологическом смысле: люди четко осознали, что не забыты, что рядом есть силы, способные на борьбу и сопротивление.

Нелепость или судьба?

В начале 1943 года деятельность «Молодой гвардии» была раскрыта, начались аресты. Молодогвардейцы получили приказ сформировать небольшие группы, покинуть Краснодон и продвигаться к линии фронта. В одной из таких групп находился и Олег Кошевой. Однако попытка не удалась – 11 января 1943 года Олег, измотанный и обессилевший, вернулся в Краснодон. На следующее утро он решил повторить попытку, но на станции вблизи города Ровеньки Кошевого задержали жандармы. Он мог избежать кровавой участи – юный возраст (на момент оккупации Олегу было всего 16) сыграл бы ему на руку. Его вполне могли отпустить, если бы не обнаруженный билет комсомольца, с которым Олег отказался расставаться вопреки приказу руководства и требованиям конспирации. Кроме этого при нем были найдены печать «Молодой гвардии» и пустые бланки временных удостоверений молодогвардейцев. Почему Кошевой нарушил приказ? Конечно, он знал, что в случае, если попадется, доказательства его причастности к антифашистской деятельности непременно будут найдены. Хотел ли испытать судьбу, проявив юношеский максимализм, или не мог поступить иначе, оставаясь верен идее до конца? На одном из допросов он назвался руководителем «Молодой гвардии», — и это поставило жирную точку в его приговоре.

30 лет назад, 16 августа 1987 г. ушел из жизни один из самых популярных актеров советского кино Андрей Миронов. За два месяца до этого в прокат вышел фильм Аллы Суриковой «Человек с бульвара Капуцинов», который стал последней киноработой Андрея Миронова. На съемках происходило немало курьезов, о которых большинство зрителей даже не подозревали.

Кадр из фильма *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: pressa.tv

Алла Сурикова на съемках фильма *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: topic.lt

Сценарий этого фильма, написанный Эдуардом Акоповым, несколько лет лежал на полках «Мосфильма», так как никто из режиссеров не решался взяться за жанр вестерна. А вот Алла Сурикова не побоялась, хотя позже призналась, что сделала это «по легкомыслию». Главного героя – мистера Феста – сыграл Андрей Миронов. Никого другого в этой роли Сурикова не видела, поэтому терпеливо ждала его согласия в течение полугода. Из-за постоянной занятости в съемках он никак не мог прочитать сценарий, но, когда наконец нашел для этого время, понял, что эта роль создана специального для него, так как его герой был так же фанатично предан «синематографу», как и он сам.

Андрей Миронов в своей последней киноработе | Фото: kino-teatr.ru

В вестерне, даже ироничном, предполагается наличие большого числа батальных сцен. Трюки помогали ставить каскадеры, почти все актеры участвовали в них без дублеров. Даже Наталья Фатеева взбиралась с шестом на стену самостоятельно. А вот Миронов наотрез отказался сниматься в драках – актер не мог забыть травму, полученную еще во время учебы. Когда он сдавал экзамен по сцендвижению, пришлось изображать драку, и его партнер так «постарался», что Миронов после этого попал в больницу. Каскадер Александр Иншаков сумел убедить актера в том, что на этот раз все будет безопасно, и тогда Миронов все же согласился участвовать в сцене драки.

Кадр из фильма *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: aif.ru

Роль мистера Феста стала для Андрея Миронова последней завершенной работой в кино. В Ленинграде он посетил премьеру фильма, а через два месяца на гастролях в Риге скончался от кровоизлияния в мозг. На тот момент ему было всего 46 лет. Позже Алла Сурикова призналась, что фильм для нее начался не со сценария, а с главного героя – если бы Миронов отказался, работа вряд ли бы состоялась. По результатам опроса читателей журнала «Советский экран», Миронов был признан лучшим актером 1987 года.

Николай Караченцов в роли Билли | Фото: kino-teatr.ru

Николай Караченцов в роли Билли | Фото: kino-teatr.ru

Николай Караченцов изначально проходил пробы на другую роль – разбойника Черного Джека. А в роли Билли режиссер Алла Сурикова видела актера другой фактуры – рослого и мощного. Но Караченцов переубедил ее и уговорил отдать эту роль ему. И режиссер осталась довольна его работой. Все трюки он выполнял самостоятельно, без дублеров, его удивительная пластичность очаровала всю съемочную группу. Но во время съемок одного из эпизодов он получил травму: после нескольких неудачных дублей он спровоцировал каскадера на настоящую драку, и в итоге ушел со съемочной площадки со сломанным пальцем на ноге.

Николай Караченцов в роли Билли | Фото: novosti-dny.ru

Михаил Боярский и Андрей Миронов в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: segodnya.ua

Роль Черного Джека досталась Михаилу Боярскому. Но когда его пригласили на съемки, он был занят в другом проекте. Чтобы заручиться его согласием, ассистенты Суриковой схитрили и заявили, что на эту роль его просил пригласить лично Андрей Миронов. Ему он отказать не мог, и так Суриковой удалось собрать уникальный звездный актерский ансамбль на одной съемочной площадке. Не обошлось и без курьезов. У главного злодея, Черного Джека, во время съемок увели лошадь. Самостоятельные поиски не дали результатов, пришлось обращаться в милицию.

Олег Табаков в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Олег Табаков в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.info

Олег Табаков дал согласие на съемки в фильме, правда, у него совсем не было на это времени. Поэтому его снимали отдельно, крупными планами, а потом на монтаже добавляли к общим сценам. Актер творчески подошел к своей роли и сам доработал образ: он вставлял специальные трубочки в нос, чтобы он казался шире, а лицо выглядело «коварно-добродушным». Рядом с ним на съемочной площадке работал и его сын: Антону Табакову досталась небольшая роль билетера.

Антон Табаков в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Александра Яковлева в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Сложнее всего режиссеру пришлось с выбором главной героини. На роль Дианы претендовали Ирина Розанова и Ольга Кабо. Александра Яковлева изначально не прошла пробы, но решила повторить попытку и убедила Сурикову дать ей второй шанс. Режиссер предоставила право выбора Андрею Миронову, и именно благодаря ему эту роль получила Александра Яковлева. Сурикова вспоминала: «Она была обворожительна и трудолюбива, часами до изнеможения репетировала танец, училась петь, вертеть кольт, скакать на лошади».

Александра Яковлева в фильме *Человек с бульвара Капуцинов*, 1987 | Фото: kino-teatr.ru

Фильм мог бы и не выйти в прокат. Комиссия Госкино после просмотра пришла к выводу, что жанр вестерна с драками и трюками не может быть интересен советскому зрителю. Но все оказалось как раз наоборот. Несмотря на то, что с классическим жанром вестерна не было ничего общего, и на то, что в названии содержалась фактическая ошибка (в Париже есть бульвар Капуцинок, а не Капуцинов), фильм пользовался у зрителей невероятной популярностью. В год проката его посмотрели больше 50 млн человек.

Спартак Мишулин и Наталья Фатеева

Деревья растут на планете Земля уже более 370 млн лет.

Они растут на вершинах скалистых гор, во время ураганов, в бетонных туннелях… Кажется, что деревья точно знают, как выжить в любом месте. Сегодня деревья покрывают около 30% поверхности суши. И это замечательно! Веди именно растения обеспечивают планету кислородом, а их стремление жить, несмотря ни на что, просто не может не восхищать.

1. «Дерево-отшельник»

Очаровательный бонсай, который с заботой и любовью создала сама природа.

2. «Пальма, выполняющая акробатические трюки»

Упавшей пальме пришлось хорошо изогнуться и создать петлю, чтобы снова расти вверх.

3. «Я – легенда!»

Чудо-сосна – единственное уцелевшее дерево из огромного леса, пережившее цунами в префектуре Иватэ в Японии.

4. «Любовь к жизни»

Упавшее дерево с обнаженными мощными корнями просто создало 4 собственных копии и продолжило расти дальше.

5. «Гравитационное дерево»

Необыкновенное «Дерево жизни» растет в национальном парке Олимпик в Вашингтоне.

6. «Математический гений»

Это дерево в буквальном смысле имеет «квадратные корни», которые проросли наружу не смотря на тротуарную плитку.

7. «Камень, ножницы, бумага»

Природа – это сила, с которой нужно считаться.

8. «Приказано – выжить!»

Дерево, проросшее внутри дорожного знака, обзавелось своеобразным железным корсетом.

9. «Никогда не сдаваться!»

Срубленное дерево, которое отказывается умирать.

10. «Проделки искусственного света»

Из-за света, падающего от фонарного столба, дерево не сбросило нарядные листья.

11. «Нелегкий путь к солнцу»

Для выживания этому дереву пришлось значительно удлинить свои корни.

12. «Неожиданное решение»

В поисках пропитания одинокое дерево на Часовой скале в Мичигане вырастило корни в сторону берега по песчаной арке, которая со временем разрушилась.

13. «Дерево-феникс»

Молодые побеги дерева, которое возродилось после сильного пожара.

14. «Критические условия»

Маленькое деревце, выросшее между бетонных плит.

15. «Присвоенные коньки»

Забытые коньки со временем вросли прямо в ствол дерева.

16. «Возвращение утраченного»

В древнем храме Та Пром, который находится в Камбоджа, деревья постепенно оплетают корнями сооружения, возвращая себе потерянную ранее территорию.

17. «Держись, дружище!»

Маленькое хвойное дерево, которое каким-то образом проросло среди мха на ветвях.

18. «Старое и молодое»

Молодое дерево выросло из пня, который со временем разрушился.

19. «Выход есть всегда!»

В поисках света, ветка дерева проросла через заколоченное окно на высоте третьего этажа.

20. «Возрождение»

Молодое дерево, выросшее под надежной защитой.

Источник:

Есть две популярные гипотезы, связанные с довоенной Липецкой авиашколой по подготовке немецких летчиков – якобы СССР таким образом взрастил ядро будущих гитлеровских асов люфтваффе и будто бы у будущего рейхсминистра авиации Германии Германа Геринга была любовница в Липецке, и потому во время Великой Отечественной «воспитанники авиашколы» этот город не бомбили.

Все это неправда, и досужие домыслы без труда опровергаются документально подтвержденными фактами.

Не только они, но и мы

С 1925 года на территории Липецка было организована работа секретной авиационной школы и испытательного центра, где обучались немецкие летчики. Кстати, не только они одни – за 8 лет существования этого совсекретного объекта в нем получили квалификацию более 200 немецких и свыше 140 советских пилотов. Кроме того, в «секретной авиашколе» учились и наши авиатехники. «Зашифрованная» авиашкола за всю историю своего существования среди посвященных в ее деятельность вовсе не считалась чисто «немецкой».

Их деньги, наши возможности

По Версальскому договору, Германия не должна была иметь военную авиацию. Проект создания Липецкой авиашколы в этой связи преследовал обоюдовыгодные цели – и для немцев, и для Красной Армии – иностранцы получали плацдарм для совершенствования летной выучки и применения современных технологий полета, а советские авиаторы могли тем временем бесплатно, на праве хозяев, перенимать зарубежный опыт.

Поэтому руководство молодого, но уже весьма влиятельного в мировом масштабе государства СССР приняло решение о сотрудничестве с Германией. Следует отметить, что это взаимодействие между двумя государствами началось задолго до возникновения антагонизма между Германией и Советским Союзом – как только к власти пришел Гитлер, деятельность Липецкой авиашколы свернули.

В этой связи важно отметить, что финансирование и материальное обеспечение строительства инфраструктуры авиашколы взяли на себя, главным образом, немцы – из Германии для этих целей шли составы стройматериалов и техники. Возглавлял Липецкую авиашколу майор Вальтер Штар, командир германской эскадрильи в Первой мировой войне.

Чем они занимались

В Липецкой школе были созданы условия для испытания современных немецких самолетов, германские летчики учились не только пилотированию, но и бомбометанию, стрельбе по мишеням. За 8 лет обучения в Липецкой авиашколе несколько немецких пилотов погибли из-за нарушения техники безопасности полетов. Пилотирование, парашютная подготовка и многое другое, связанное с управлением боевого самолета, – все эти нюансы слушатели Липецкой авиашколы вбирали в себя вместе с советскими военнослужащими.

Историки сопоставили количество обучающихся в авиацентре за эти годы и пришли к выводу, что немцев и советских летчиков тогда было примерно поровну.

Развенчивание стереотипов

Герман Геринг, к счастью, никогда в Липецке не был, и, соответственно, любовниц там не заводил. Команд не бомбить Липецк как прародину германского люфтваффе в Великую Отечественную войну он, конечно же, не отдавал. Липецк бомбили. В результате этих налетов погибло свыше 300 мирных жителей.

Липецкая авиашкола никогда не являлась ключевым полигоном для подготовки и развития германской авиации. Немцы нелегально и не менее успешно обучались и в других местах – германские секретные военные авиашколы давали не менее успешную подготовку. Нелегально до 1932 года в нескольких таких засекреченных объектах подготовили порядка 2 000 тысяч пилотов люфтваффе. Да и основные бомбардировщики и истребители гитлеровских люфтваффе создавались гораздо позже закрытия Липецкой авиашколы.

источник

«Докторская» колбаса долгие годы была одним из символов благополучия советской семьи. За ней выстраивались очереди, ее добавляли в любимый всеми салат «Оливье», без «Докторской» был немыслим рецепт солянки, бутерброды с этой колбасой красовались в обкомовских буфетах.

Как же появился этот поистине легендарный сорт колбасы?

То, что доктор прописал

Точная дата появления на свет колбасы «Докторская» (ГОСТ 23670) хорошо известна. Это 29 апреля 1936 года, именно тогда по распоряжению наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна начался ее массовый выпуск. Рецепт колбасы был разработан ВНИИ мясной промышленности, и отличался пониженным содержанием жиров при том, что в состав колбасы входило много белка.

Причиной начала производства такого продукта было резкое ухудшение состояния здоровья населения страны. После отмены политики НЭПа и коллективизации в стране начался голод, который затронул целые регионы. Нехватка продуктов, голодание – все это приводило к вспышкам различных заболеваний.

В начале тридцатых годов Анастас Микоян посетил США, где он побывал и на мясокомбинатах Чикаго. Вернувшись в СССР, Микоян стал инициатором создания Первого Московского колбасного завода, который теперь носит имя Микояна. Здесь-то и приступили к производству колбасы, предназначенной, как было сказано в документах того времени, для диетического питания людей с соматическими признаками последствий перенесенного длительного голодания — «…больным, имеющим подорванное здоровье в результате Гражданской войны и царского деспотизма». Формулировка, конечно же, несколько лукавая, но зато рецепт колбасы – вполне честный, содержащий только натуральные продукты самого высокого качества.

В соответствии с ГОСТом, на 100 кг колбасы положено было брать 25 килограммов говядины высшего качества, 70 килограммов нежирной свинины, 3 килограмма свежих куриных яиц, 2 литра молока, соль, сахар, мускатный орех или кардамон. Срок хранения этой колбасы составлял 72 часа.

Получился великолепный диетический продукт, очень вкусный, ароматный и полезный. Свою задачу – восстанавливать силы человека, имеющего подорванное здоровье – эта колбаса выполняла замечательно. Ее назначали в качестве лечебного питания врачи, поэтому она и получила название «Докторской».

Докторская? Да нет, «ветчинно-рубленная»

В период советской власти в академической среде гулял такой анекдот. Встречаются два кандидата наук, один тащит сумку, в которой лежит что-то тяжелое. «Докторская?» — уважительно спрашивает его товарищ, имея ввиду, разумеется, научную работу. «Нет, «ветчинно-рубленная!»» — отвечает первый, разумея сорт колбасы классом ниже «Докторской».

Анекдот довольно точно отражает реалии того времени. Эту колбасу было непросто найти в магазинах, и она приобрела статус дефицитного продукта. Боролись с дефицитом по-советски незамысловато: упрощая рецептуру.

Люди старшего поколения помнят, что еще в 70-х годах старики ворчали, разрезая на ломтики купленный с большим трудом батон колбасы: «Разве это «Докторская»? Вот раньше была «Докторская»! А это – ерунда, а не колбаса». И они были правы, поскольку классический рецепт диетической колбасы, остававшийся неизменным до конца 50-х годов, затем начал деградацию. Поголовье скота в СССР оказалось не таким большим, как хотелось бы. К тому же свиней начали кормить отходами рыбной промышленности, из-за чего мясо приобрело неприятный запах и привкус. Постепенно в состав «Докторской» разрешили добавлять муку, меланж вместо яиц, сухое молоко вместо цельного. К 1979 году разрешили так же свиную шкурку, яичный порошок и крахмал. Батон начали заворачивать в целлофан. По репутации любимого поколениями советских людей продукта был нанесен окончательный удар. «Докторская» колбаса сравнялась по качеству с прочими колбасами, которые иногда появлялись в советских магазинах, такими, как «Чайная», «Языковая» и та самая, «Ветчинно-рубленная».

Почему «Докторская»? Потому что поел – и к доктору!

В наши дни о ГОСТах советского времени благополучно забыли. Бренд «Докторская» эксплуатируют все, кому не лень, выпуская колбасы с чудовищным содержанием усилителей вкуса и аромата, регуляторов кислотности, антиокислителей, стабилизаторов, эмульгаторов и фиксаторов окраски. При этом многие предприятия выпускают продукцию на основе ТУ – технических условий, которые позволяют изготавливать продукт вообще без мяса, на основе сои и коррагенов. Коррагенами называют загустители, имитаторы пищевых продуктов. Это порошок из красных морских водорослей. Его заливают мясным бульоном, перемешивают и дают затвердеть. Получается «почти настоящий» колбасный фарш. Тем не менее, и в наши дни остаются предприятия, выпускающие товар строго по ГОСТу. При этом нужно помнить, что ГОСТ 2011 года разрешает использовать в рецепте «Докторской» колбасы муку, крахмал, нитрит натрия, а вместо натуральных яиц и молока – сухие заменители.

Нынешняя «Докторская» уже не является тем диетическим продуктом, который был разработан в 1936 году для предприятия Микояна. Поэтому, видимо, и родилась шутка: «Почему колбаса называется «Докторской»? Потому что поел – и к доктору!».

Человечество практически извело такие смертельно опасные болезни, как чума и оспа, научилось бороться с туберкулезом и сифилисом. Но есть недуги, которые пока побороть не удалось. К таким заболеваниям относятся кишечные инфекции.

Кишечные инфекции

Группа заболеваний, при которых поражается желудочно-кишечный тракт весьма обширна. Наиболее известные: холера, дизентерия, ротавирусный гастроэнтерит (желудочный грипп), брюшной тиф и др. Общие для всех симптомы проявляются в форме боли в животе, диареи, рвоты.

Большинство кишечных инфекций являются сезонными заболеваниями. Так, ротавирус более активен в зимние месяцы и ранней весной, а холера и дизентерия чаще возникают в июне-сентябре и предпочитают южные районы.

Особенно опасны в этом плане были курортные зоны СССР, где социально-гигиенические условия зачастую не отвечали элементарным требованиям. При массовом наплыве отдыхающих в частном секторе и ряде государственных пансионатов наблюдались проблемы в обеспечении эпидемиологической безопасности. Скученное размещение, недостаток воды, особенно на территории Крыма, питание курортников в сомнительных заведениях способствовали возникновению вспышек кишечных инфекций.

Действующие и периодически обновляющиеся положения о государственном санитарном надзоре СССР носили общий характер. Первым действенным нормативным инструментом в борьбе с кишечными заболеваниями стал приказ Минздрава СССР от 3 сентября 1976 г. N840 «О совершенствовании профилактики дизентерии и других острых кишечных заболеваний». Но было уже поздно. Холера на юге России к тому времени рассеялась сама, унося человеческие жизни.

Холера на юге России в 1970-1971 годах

Холера на Руси была известна давно. Так, за 1823-1926 годах в России заболели холерой 5,5 миллиона человек, из них умерли 42% — 2,2 миллиона.

Холера – острое эпидемическое заболевание, сопровождаемое поносом, рвотой, болями в животе, судорогами. Вызывает болезнь холерный вибрион, передающийся от больного (вибриононосителя) через воду, пищу, грязные руки. Инкубационный период — 2–3 дня. Без срочной медицинской помощи больной может умереть от обезвоживания. Холерные вибрионы вырабатывают токсин, вызывающий катастрофически быструю потерю жидкости через кишечник — до 30 литров в день. Спасти больного может только внутривенное введение нескольких литров воды с раствором солей.

С 1926 года по 60-е годы прошлого века холеру в СССР не выявляли.

Однако уже в 1965-1990 годы холера наблюдалась в 102 субъектах СССР, из которых 88% приходились на южные районы: Нижнее Поволжье, Украинскую и Молдавскую ССР, Северный Кавказ, Среднюю Азию и Закавказье. В Керчи, Николаеве, Астраханской, Чимкентской, Ташкентской областях, Каракалпакской АССР инфекция и ее носителя выявлялись в течение 7-12 лет. Пальму первенства держал Ростов-на-Дону: 18 лет подряд в областной инфекционной больнице не пустовала палата для холерных больных. Но это были отдельные случаи заболевания.

Эпидемия нагрянула в 1970 году сразу из двух источников. В Астрахань холеру завезли через Каспийское море из Туркмении и Ирана. В Одессу болезнь «проникла» на судах из Пакистана и Индии.

Когда масштабы заболевания обозначились, в Минздраве СССР была создана Всесоюзная чрезвычайная противоэпидемическая комиссия (ВЧПК), наделенная широкими полномочиями. Астрахань, Одесса и Керчь, где ситуация оказалась наиболее угрожающей, были закрыты на полный карантин. Частично под карантин попал и Херсон.

Одесса

Первой жертвы холеры в Одессе стал 57-летний сторож на полях орошения, где производилась фильтрация сточных вод, Лютиков. Сам он полагал, что отравился копченой рыбой. В больницу его доставили в тяжелом состоянии в 9 утра, а вечером он умер. Холерный вибрион выявили у покойника только на следующий день. К тому времени умер уже второй пациент — работник ликероводочного завода, у которого накануне были обнаружены аналогичные симптомы.

Немедленно были приняты беспрецедентные санитарные меры. В ночь с 3-го на 4 августа 1970 года рота внутренних войск оцепила Одесскую инфекционную больницу, были развернуты госпиталя для больных и изоляторы для контактных.

Начались поквартирные обходы: врачи выявляли людей с кишечными проблемами. 6-го августа в одесском морском порту был поднят желтый холерный флаг: посадку на пароходы разрешить только пассажирам из других городов, затем вывести суда на рейд и поставить на шесть суток на обсервацию. Люди стали в массовом порядке покидать город – они штурмовали самолеты и поезда.

8 августа была дана команда закрыть все пионерские лагеря и устроить в них обсервационные пункты. Для людей, скопившихся на вокзалах и не имевших жилья в Одессе, были подготовлены спальные места в пассажирских поездах, стоявших на приколе. С 6 часов вечера город с прилегающими сельскими районами был оцеплен плотным кордоном войск. Было прекращено движение пассажирских поездов, отменены вылеты самолетов, кроме спецрейсов.

По рекомендации врачей население Одессы в течение четырех дней принимало тетрациклин, который успели завезти в достатке. Уклонилось только 2%, а более 94% жителей пропили полный курс. Несмотря на принятые меры, в августе-сентябре 1970 году в Одессе были выявлены около 600 вибрионосителей, заболели холерой 125 человек, 20 из них скончались. Однако из-за того, что власти замалчивали реальную статистику, поползли слухи о многочисленных жертвах.

Астрахань

В Астрахани в 1983 году холерой заболели 371 человек, умерли 182. В последнюю эпидемию в 1970 году были выявлены 1270 больных этой страшной болезнью. Умерли 10 человек – менее процента.

Первой жертвой холеры в Астрахани стал сторож из Камызяка. 27 июля он поступил с жалобами на кишечное отравление в больницу им. Бехтерева. Холеру выявили быстро, но поверили в эпидемию только тогда, когда больные пошли потоком из города и области. Массовая вспышка пришлась на завод стекловолокна – холеру подцепили сразу 150 работниц, выпив остуженный компот.

В Астрахань приехали заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач и другие ведущие медики. Была создана чрезвычайная противоэпидемическая комиссия и разработаны правила борьбы с эпидемией. Жителям области предписывалось иметь умывальники с дезраствором, пить тетрациклин и раствор соляной кислоты.

При малейшем признаке кишечного недомогания проводилась полная дезинфекция квартиры, отчего неделю жильцы дома дышали хлоркой.

С 30 июля вводился карантин протяженностью 1200 километров, въезд был запрещен, выезд — только по справке о недельной обсервации. С большим трудом удалось уехать артистам Иркутского музыкального театра, неудачно выбравших место для гастролей. Из-за холеры писатель и режиссер Василий Шукшин не успел, как собирался, выбрать натуру — крепостные стены и башни кремля для съемок фильма «Степан Разин».

Керчь

Первой жертвой холеры в Керчи 7 августа 1970 года стал 73-летний сторож морского причала. В последующие дни в городе были выявлены еще свыше 150 заболевших, а число погибших достигло шести человек.

Был объявлен карантин, в который попали 130 тысяч местных жителей и 30 тысяч приезжих. Обеспечивали охранные меры на Крымском полуострове 9,5 тысячи военнослужащих, 26 вертолетов и 22 сторожевых катера. По периметру керченскую карантинную зону охраняли 96 сторожевых постов

Несмотря на усиленные меры, были зафиксированы более 200 попыток прорыва периметра. Так, 19 августа 1970 года шофер местной птицефабрики попытался тайно увезти 9 приезжих на служебном транспорте. Он был пойман и приговорен к 6 месяцам исправительных работ.

Ситуация с иногородними была разрешена только после того, как Совет министров СССР принял распоряжение о продлении командировок и отпусков до снятия карантина.

Херсон

Не обошла холера и Херсон. Город никто не оцеплял, но с помощью милиции власти выдворили из Херсона всех «дикарей» с прибрежных участков, закрыли пляжи и отправили по домам отдыхающих из санаториев и пансионатов, предварительно заставив пройти через карантин. Билеты на железнодорожном вокзале продавались только по справке об обсервации.

В городе были приняты оригинальные санитарные меры: ручки входных дверей магазинов и учреждений были обмотаны ватно-марлевыми повязками, обильно смоченными хлорным раствором. Разменная монета в магазинах находилась в тарелках с уксусом. В аптеках запретили реализацию без рецепта фталазола и болеутоляющих желудочных капель.

Эпидемическая обстановка оставалась напряженной и на следующий год. В августе 1971-го на территории Украинской ССР были зафиксированы 23 больных и 204 вибриононосителей.

Напрямую по радио или в газетах о холере не говорилось, но на странице областной газеты было напечатано предупреждение: «Если вы внезапно почувствовали себя плохо или узнали, что заболел ваш товарищ по работе, а то и сосед по квартире, нужно срочно сообщить об этом в ближайшую поликлинику или больницу».

Дизентерия

Вспышки дизентерии постоянно выявляются преимущественно в южных регионах СССР и России. Крупных эпидемий, как в случае с холерой, не отмечалось. Источник заражения дизентерией в большинстве случаев — молочные продукты. Так, в 1985-1987 гг. в 75% причиной массового заболевания дизентерией являлась сметана.

Дизентерия отличается большой латентностью среди взрослых. Доля выявляемых больных в среднем составляет лишь около 20%. Происходит это потому, что болезнь протекает сравнительно легко у взрослых и весьма тяжело — с возможным летальным исходом — у детей.

Тем не менее известны массовые случаи заболевания дизентерией. Так, более двух тысяч человек из Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской и Астраханской областей, Адыгеи, Новороссийска и Северной Осетия в 2002 году пострадали по вине Кропоткинского молочного комбината. Возбудитель дизентерии Зонне, характеризующейся высокой температурой, был обнаружен у нескольких сотрудников комбината, а также в заквасочных бидонах. Стало известно, что при заправке чанов заквасочной смесью работница привлекала грузчиков. Большинство заболевших – дети, поэтому власти регионов пошли на беспрецедентный шаг: продлили каникулы в школе.

В наше время вспышки дизентерии продолжаются. В 2012 году заболели 30 воспитанников ливадийской школы-интерната под Ялтой. Источником болезни был кефир. Он же был причиной заражения в Ставропольском крае в 2007 году, где в больницу попали 71 ребенок и повар из детского сада.

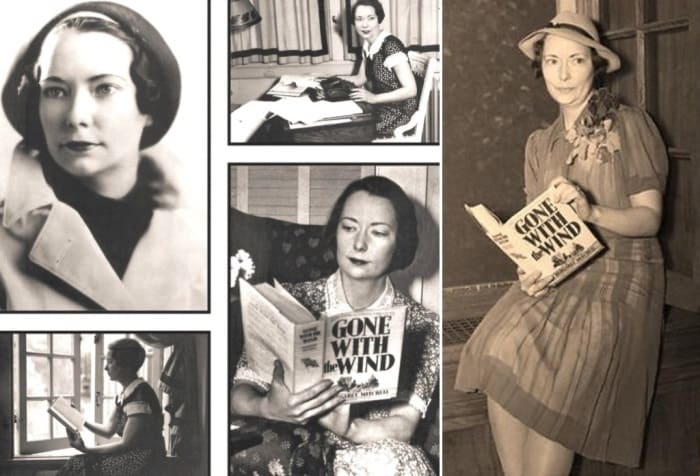

Большинство поклонников романа «Унесенные ветром» знают о его героине Скарлетт О’Хара намного больше, чем об авторе, писательнице Маргарет Митчелл. Многим читателям известно только то, что этот роман был первым и единственным ее произведением. Между тем, жизнь Маргарет Митчелл могла бы послужить основой для сюжета еще не одной книги

. На самом деле у писательницы и ее невероятно популярной героини было намного больше общего, чем она сама признавала.

Автор романа *Унесенные ветром*, ставшего мировым бестселлером | Фото: gazeta.ua

Предположения о том, что Маргарет Митчелл писала Скарлетт с самой себя, высказывались неоднократно, но каждый раз писательница категорически отвергала подобные утверждения и даже приходила в бешенство. Она никогда не скрывала своей нелюбви к главной героине романа: «Я старалась описать далеко не восхитительную женщину, о которой можно сказать мало хорошего, и я старалась выдержать ее характер. Я нахожу нелепым и смешным, что мисс О’Хара стала чем-то вроде национальной героини, я думаю, что это очень скверно – для морального и умственного состояния нации, – если нация способна аплодировать и увлекаться женщиной, которая вела себя подобным образом…».

Писательница, которая за всю жизнь издала всего один роман | Фото: margaretmitchell.ru и findagrave.com

На все попытки сравнить ее со Скарлетт Маргарет отвечала: «Она была шлюхой, а я – нет». К тому же главной героиней писательница считала не Скарлетт, а Мелани. Но на самом деле в некоторых чертах характера и жизненных перипетиях у нее было гораздо больше общего с ее скандальной героиней, чем кажется на первый взгляд.

Маргарет Митчелл | Фото: aif.ru

Многие обстоятельства жизни Скарлетт писательница действительно позаимствовала из собственной биографии. Ее родословная очень похожа на историю семьи Скарлетт. Так, например, предки Маргарет по отцовской линии были выходцами из Ирландии, а оба деда сражались на войне между Севером и Югом, и она с детства слушала их рассказы о войне. Маргарет сама была южанкой – она родилась в Атланте, где происходят многие события романа. Писательница была настоящей красавицей и не знала отбоя от поклонников так же, как Скарлетт, хотя в начале романа и утверждалось, что она «не была красива». У Пегги, как ее называли друзья (кстати, первоначальное имя героини «Унесенных ветром» было созвучно – Пэнси), было столько поклонников, что она записывала в специальный альбом тех, кто хотел пригласить ее на свидание. Таких оказалось больше сорока.

Автор романа *Унесенные ветром*, ставшего мировым бестселлером | Фото: margaretmitchell.ru

Писательница, которая за всю жизнь издала всего один роман | Фото: mirlitry.ru и chronoton.ru

В характере Митчелл тоже было очень много похожих черт: кокетство, упрямство, сила духа, авантюрность, своенравность и независимость. Когда ей было 18 лет, на войне погиб ее жених, а вскоре от испанского гриппа умерла ее мать, после чего отец заболел нервным расстройством. Маргарет взяла управление домом в свои руки – так же, как это сделала Скарлетт. Но когда семья Митчелл оказалась в сложном материальном положении, девушка начала искать не выгодную партию, а хорошую работу. Как и у Скарлетт, у нее был мужской характер и мужская деловая хватка. В 17 лет она записала в дневнике, что, если бы родилась парнем, непременно поступила бы в военное училище.

Маргарет Митчелл | Фото: liferead.media

Писательница, которая за всю жизнь издала всего один роман | Фото: aif.ru

Часто в прессе заявляли о том, что роман «Унесенные ветром» написала обычная домохозяйка, однако это было не совсем так: домохозяйкой Маргарет стала после того, как успела поработать ведущим репортером издания «Атланта Джорнал» – и это в те времена, когда журналистика не считалась женской профессией. Независимый нрав она унаследовала от матери, которая была суфражисткой. А после того, как в «Манифесте феминисток» была опубликована фотография Маргарет в мужской одежде и ковбойской шляпе, от нее отказалась ее родная бабка.

Вивьен Ли в роли Скарлетт | Фото: liferead.media

Личная жизнь писательницы тоже была довольно бурной. Ее первый муж Бэррен Апшоу, получивший за свою рыжую шевелюру прозвище Ред (созвучно имени Ретта Батлера, прототипом которого его считают), отличался неуемным нравом, часто менял любовниц и места работы, плевал на общественно мнение, пил, транжирил деньги и поднимал руку на жену. Они развелись спустя 10 месяцев после свадьбы. Маргарет не побоялась бракоразводного процесса, хотя в те времена в южных штатах эта процедура считалась скандальной и унизительной. В 1925 г. девушка вышла замуж повторно, за своего давнего поклонника Джона Марша, с которым и прожила все оставшиеся годы. После замужества она ушла из газеты и действительно стала домохозяйкой и писательницей.

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: liveinternet.ru

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939 | Фото: liferead.media

Митчелл не верила в успех своего романа и отнесла его в издательство только спустя 2 года после окончания работы над ним. Неожиданная слава и ошеломительная популярность скорее озадачили ее, чем обрадовали. Митчелл отказалась писать продолжение романа и участвовать в его экранизации. До конца жизни она больше ничего не написала, что заставило многих сомневаться в подлинном авторстве «Унесенных ветром». Сомнения были развеяны только после трагической гибели писательницы. В 1949 г. она попала под колеса пьяного таксиста и погибла в возрасте 48 лет. Согласно ее завещанию, муж сохранил черновые записи, свидетельствующие о ее работе над романом.

Вивьен Ли в роли Скарлетт | Фото: liveinternet.ru

Кадр из фильма *Унесенные ветром*, 1939

Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/150817/35631/

Татьяна Окуневская блистала на сцене и в кино, пользовалась огромной популярностью у мужчин. Ее мужем был писатель Борис Горбатов, ей поклонялся югославский диктатор Иосип Броз Тито, симпатизировал министр государственной безопасности СССР Виктор Абакумов. А полюбила она человека, с которым судьба свела ее в сталинских лагерях. В конце жизни Окуневская признавалась своей дочери Инге: «В меня влюблялись большие вожди, но это не принесло мне счастья».

Дмитрий Варламов

Татьяна Окуневская. / Фото: www.kino-teatr.ru

Первой любовью Татьяны Окуневской стал Дмитрий Варламов, студент режиссерского факультета ГИКа. Он был старше Татьяны на девять лет и покорил ее своей невероятной красотой. Она влюбилась в него практически с первого взгляда и предложение о замужестве приняла, не задумываясь.

Родители не смогли отговорить строптивую дочь от столь раннего брака. Ожидаемо Татьяна Окуневская счастья в замужестве не нашла. Митя совсем не собирался ограничивать себя в свободе, не считал нужным даже скрывать свой весьма вольный образ жизни. Потом стал применять к своей молодой супруге физическую силу. Не остановило его даже рождение дочери Инги в 1934 году. Родители Татьяны смогли убедить дочь в необходимости развода.

Позже, когда Татьяна Окуневская вернется из сталинских лагерей, он попытается возобновить с ней отношения, явившись к ней на порог с огромным букетом. Но она не смогла простить ему ни неудачного брака, ни его раскаяния перед властями, что он не смог разглядеть врагов народа в семье Татьяны.

Борис Горбатов

Борис Горбатов. / Фото: www.kino-teatr.ru

С Борисом Горбатовым актриса познакомилась в 1938 году, в летнем кафе, где подавали потрясающих раков. Татьяна Окуневская вспоминала позже, что ухаживать писатель совсем не умел, поэтому просто предложил ей написать вместе с ним сценарий.

Именно этот период был самым счастливым в их отношениях. Они были молоды и энергичны, им было хорошо вместе, да и сценарий, никогда не увидевший реализации на экране, писался легко и весело.

Трудно сказать, почему Татьяна согласилась на брак с Борисом Горбатовым. По ее собственным воспоминаниям, она его никогда не любила. Может быть, именно поэтому она беззастенчиво изменяла своему супругу?

Татьяна Окуневская. / Фото: www.bio-graf.ru

Позже актриса в своих мемуарах напишет много нелицеприятных слов в адрес писателя. Однако дочь Татьяны Окуневской в противовес словам матери расскажет о том, что Борис Горбатов очень любил свою супругу. После ареста актрисы он сделал все, чтобы ее дочь избежала тюрьмы и смогла поступить в институт. А Татьяна Кирилловна просто не смогла простить мужу женитьбы на другой.

Лаврентий Берия

Лаврентий Берия. / Фото: www.mtdata.ru

Симпатия известного любителя женщин, наркома НКВД обернулась в жизни Татьяны Окуневской настоящей трагедией. Фактически заманив ее в особняк, он вначале заставил актрису выпить странное вино, а затем просто воспользовался ее беспомощностью. Ни изменить что-либо в заранее подготовленном наркомом сценарии, ни отказать ему она не могла физически.

Иосип Броз Тито

Иосип Броз Тито. / Фото: www.drugisvet.co

С руководителем Югославии Иосипом Тито Татьяна Окуневская познакомилась в заграничном турне. Во время официального приема Тито был настолько очарован красавицей, что даже предложил ей остаться в Югославии и пообещал её специально для неё построить киностудию. Руку и сердце он ей предложил, но только в перспективе.

Татьяна явно предложение отвергать не стала, но и согласия не дала, вернулась в Советский Союз. Правда, отношения на этом не закончились. На сцену театра Ленкома каждый вечер после окончания спектакля «Сирано де Бержерак», в котором играла Татьяна, сотрудник посольства Югославии выносил на сцену огромную корзину необыкновенных черных роз. И на словах передавал теплые слова от югославского маршала.

Однако встретиться Татьяне Окуневской с Тито больше не довелось, ее настоятельно попросили отказаться от гастролей в Югославии под угрозой того, что за границу не выпустят всю труппу.

Владо Попович

Владо Попович. / Фото: www.wiki-wiki.ru

Владо Попович был тем самым сотрудником югославского посольства, который приносил ей на сцену корзины роз от Тито. Он был настолько красив, что Татьяна Окуневская просто не могла в него не влюбиться. Впрочем, он отвечал ей полной взаимностью.

Владо Попович был готов жениться на ней, но сам все испортил, закатив актрисе скандал, требуя ее немедленного переезда к нему от мужа, Бориса Горбатова. Татьяна не выносила никакого давления, а тем более истерик. Возлюбленные поссорились, а вскоре Владо Поповичу пришлось спешно покинуть Союз из-за разногласий между Сталиным и Иосипом Тито.

Виктор Абакумов

Виктор Абакумов. / Фото: www.twimg.com

Татьяна Окуневская на одном из официальных приемов опрометчиво дала пощечину незнакомцу, который полез к ней целоваться. В тот момент она не могла даже представить, чем обернется для нее эта пощечина. Подвыпивший мужчина был никем иным, как министром госбезопасности, Виктором Абакумовым.

В ноябре 1948 года Татьяну Окуневскую арестовали, обвинив в антисоветской пропаганде. 13 месяцев ее держали в одиночной камере, ее подолгу допрашивали, даже избивали. После всех этих мучений привели в кабинет Абакумова на Лубянке. Когда же похудевшей, изможденной актрисе стало плохо, он снова попытался ее поцеловать. И снова получил пощечину. Расплатой за непокорность стал приговор, по которому ее осудили на 10 лет лагерей.

Алексей

Татьяна Окуневская. / Фото: www.aif.ru

С Алексеем Татьяна Окуневская познакомилась в Каргопольлаге во время репетиций лагерной агитбригады. Самым мучительным в этой влюбленности была невозможность открыто демонстрировать чувства, даже несмотря на то, что возлюбленный отвечал ей взаимностью. Если бы кто-то из надсмотрщиков догадался об их чувствах, последствия могли бы быть непредсказуемыми. Но разлука при этом была неминуемой.

Поэтому они просто встречались на репетициях, глазами объясняясь друг другу в любви. У них был только единственный поцелуй, когда они смогли постоять всего несколько секунд, укрытые плотной снежной завесой. Она освободилась из лагеря досрочно в 1954 году. А Алексей, освободившийся позже, скончался от туберкулеза.

Арчил Гомиашвили

Арчил Гомиашвили. / Фото: www.stv24.tv

После освобождения из лагерей Татьяна Окуневская все еще была красавицей и все так же пользовалась успехом у мужчин. Но актриса решила никогда больше не выходить замуж, никогда не связывать свою жизнь с мужчинами. Но все же у нее был еще один недолгий брак: она обвенчалась с Арчилом Гомиашвили, который был младше ее на 12 лет. Правда, вскоре они расстались, но Арчил Гомиашвили оказался единственным из всех мужчин актрисы, с которым она смогла сохранить дружеские отношения.

Татьяна Окуневская. / Фото: www.antiloh.info

В своих мемуарах «Татьянин день» актриса рассказала о всех своих поклонниках, многих выставляя в нелицеприятном свете. А вот что в мемуарах является правдой, а что вымыслом узнать уже не удастся.

Источник: