Архив за месяц: Июль 2017

Советский человек, строитель коммунизма, должен был обладать «высоким моральным обликом», а не доставляться «под руки» милицией на протрезвление. Попадание в вытрезвитель могло испортить человеку карьеру, лишить его перспектив и нанести урон репутации. Но вытрезвители не отличались санаторными условиями и сами по себе.

Как появились вытрезвители в СССР?

Единственным крупным советским городом, в котором не было вытрезвителя, был Ереван. Таких заведений не было в Армении вообще. В других же уголках Советского Союза размещали один вытрезвитель на каждые 150-200 тысяч человек.

Обстановка в вытрезвителе./Фото: ic.pics.livejournal.com

В Советском Союзе «приемники», как их тогда называли, появились в начале тридцатых. Они курировались Наркоматом здравоохранения. Их сотрудниками были медики, а не милиционеры. В первых вытрезвителях врачи не всегда знали, как оформлять «контингент». Например, неясно было, что делать с найденным при гражданах алкоголем. Издали даже циркуляр, по которому недопитое возвращалось проспавшимся поутру.

В сороковом Берия личным приказом перевел вытрезвители в подчинение НКВД. В них остались фельдшеры, осматривавшие доставленных, но начали дежурство и милиционеры.

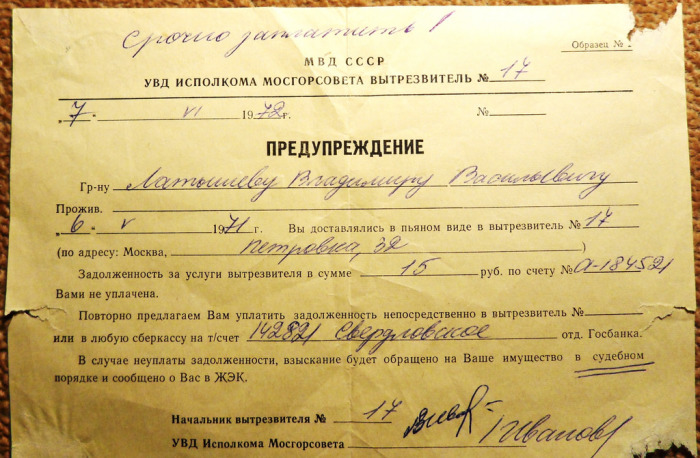

Предупреждение о неуплате за услуги вытрезвителя./Фото: c2.staticflickr.com

Как попадали в вытрезвители?

Главной задачей вытрезвителей считалось содержание задержанных лиц, которые своим видом и поведением оскорбляли «общественную нравственность». В машины с надписью «Спецмедслужба» сажали всех, кто распивал, шел по улице, шатаясь, или уже не мог идти.

Антиалкогольный плакат./Фото: www.skyscrapercity.com

У подразделений, обслуживавших вытрезвители, как и у других советских организаций, был план, который требовалось выполнять. Поэтому в конце квартала хватали и препровождали в вытрезвители всех, от кого пахло спиртным. Дежурили у танцплощадок и ресторанов, возле заводов и учреждений. В день зарплаты «команды» без улова не сидели.

В период антиалкогольной горбачевской кампании в одной Москве за год через вытрезвители проходило более 300 тысяч человек. За помощь в поимке нарушителей общественного порядка активистов… премировали талонами на дефицитное спиртное.

Заходи!

Несколько раз в Союзе фиксировались «пьяные бунты»: когда в Муроме и Чимкенте «при невыясненных обстоятельствах» в вытрезвителях погибли два человека, на штурм отделений милиции пошли тысячи людей. Трагическая гибель в кузове «спецтранспорта» нескольких человек послужила началом «днепродзержинской революции» в 1972 году.

Что происходило в вытрезвителях?

Воронежский вытрезвитель. Конец 1980-х.

В зависимости от местонахождения вытрезвителя, условия в них могли сильно отличаться. Обычно прибывших усаживали на специальные скамьи, иногда – привязывали, если они не могли сидеть. Потом забирали деньги и документы, фотографировали, записывали личные данные, фиксировали степень опьянения. Далее – раздевание. За «бережностью» никто не следил – все предметы гардероба стаскивали рывком, пуговицы летели в разные стороны. Кое-где бедолаг еще и стригли «под ноль».

Протрезвевшие наутро в вытрезвителе»./Фото: 22-91.ru

Наконец – ледяной душ и укладывание на койку в одной из комнат. Если везло, то на лежанке были и одеяла, и подушки. Особо буйных привязывали к кроватям. Женщин размещали в специальной комнате.

Утром – обязательная побудка. Высоцкий иронизировал над ней: «Разбудит утром не петух, прокукарекав, — / Сержант подымет, то есть как человеков!». У дежурного милиционера выясняли личность тех, кто накануне не мог ничего сообщить о себе. Фельдшер проводил повторный осмотр.

Всем «постояльцам» выписывали штрафную квитанцию за пребывание. У многих постоянных клиентов порой накапливались суммы в несколько сотен рублей. При Брежневе «курорт» обходился в 10-25 рублей, гигантские деньги при средней зарплате в 120-160.

Чем грозило попадание в вытрезвитель?

Пополнение прибыло!

С пьянством активно боролись с первых лет советской власти. Количество плакатов о вреде употребления спиртных напитков исчисляется десятками. «Дружины по борьбе с шинкарством и пьянством» ввели в оборот практику фотографирования замеченных «за распитием», и украшали их портретами специальные доски позора на проходных. Участь попасть на такую доску грозила позже грозила и клиентам вытрезвителей.

Доска позора из фильма Бриллиантовая рука./Фото: i.ytimg.com

«Сигнал» о том, что некий трудящийся или студент провел ночь в вытрезвителе, отправлялся по месту работы или учебы моментально. О случившемся знали уже наутро. После этого обязательно следовала партийная или комсомольская «проработка» на собрании, заканчивавшаяся строгим выговором. Для тех, кто хотел сделать партийную карьеру, это было очень серьезным наказанием.

Над студентом повисала угроза отчисления при повторении проступка. Средний советский труженик мог лишиться премии и «тринадцатой зарплаты», его отодвигали назад в очереди на квартиру. Он мог забыть и о льготных путевках в дом отдыха или санаторий. Поэтому те, у кого были деньги, порой откупались от таких «звонков счастья».

Потенциальный гость вытрезвителя.

Если человек попадал в вытрезвитель несколько раз за год, то его направляли в наркологический диспансер или отделение больницы для обследования. Также ему грозил ЛТП – лечебно-трудовой профилакторий.

Кого в вытрезвитель не забирали?

Не забирали несовершеннолетних, инвалидов и беременных женщин. Если у человека была «белая горячка» или же травмы, то его полагалось отправлять сразу в больницу.

Военнослужащих, сотрудников милиции, органов госбезопасности «сдавали своим». С военными должна была разбираться комендатура. Подвыпившие депутаты Советов народных депутатов также передавались представителям Советов. И в том, и в другом случае кара все равно была неминуема.

Иностранные дипломаты также были лишены сомнительного удовольствия переночевать в вытрезвителе: при тамошних условиях дело грозило обернуться международным скандалом. А вот рядовые иностранцы порой в вытрезвители попадали, а потом долго вспоминали «приключение».

Один из антиалкогольных плакатов советского времени.

Единственная категория граждан, которую довозили до дома и отдавали родным – кавалеры высших орденов и Герои Советского Союза. Алкоголики-орденоносцы также бросали бы тень на образ советского государства. С их пьянством нужно было бороться родственникам.

Вытрезвители стали частью советской культуры. Достаточно вспомнить фильмы «Осенний марафон» и «Афоня», сатирические киноальманахи, произведения Шукшина и Высоцкого, монологи сатириков. Об этих заведениях в народе сочиняли анекдоты и песни.

Источник:

После Второй Мировой войны СССР остался обескровленным: миллионы молодых людей погибли на фронте. Жизнь тех, кто не погиб, но получил увечья, складывалась неоднозначно. Фронтовики возвращались домой калеками, и жить «нормальной» и полноценной жизнью они не могли. Есть мнение, что инвалидов, в угоду Сталину, увозили на Соловки и Валаам, «чтобы не портили присутствием» праздник Победы.

Как образовался этот миф?

История — наука, которую интерпретируют постоянно. Классические историки и альтернативные историки, транслируют полярные мнения относительно заслуг Сталина в Великой Отечественной войне. Но в случае с инвалидами ВОВ единогласны: виновен! Отправлял инвалидов на Соловки и в Валаам на расстрел! Источником мифа считается «Валаамская тетрадь» Евгения Кузнецова, экскурсовода Валаама. Современным источником мифа считается разговор Нателлы Болтянской и Александра Даниэля на «Эхо Москвы» от 9 мая 2009 года. Выдержка из разговора: «Болтянская: Прокомментируйте чудовищный факт, когда по приказу Сталина после Великой отечественной войны инвалидов насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они, безрукие, безногие герои не портили своим видом праздника победы. Почему об этом сейчас так мало говорится? Почему их не называют поименно? Ведь именно эти люди кровью и ранами своими оплатили победу. Или о них теперь тоже нельзя упоминать?

Даниэль: Ну, а чего его комментировать, этот факт? Этот факт известный, чудовищный. Совершенно понятно, и почему Сталин и сталинское руководство изгнало ветеранов из городов.

Болтянская: Ну это действительно не хотели портить праздничный облик?

Даниэль: Абсолютно так. Я уверен, что из эстетических соображений. Безногие на тележках не вписывались в то художественное произведение, так сказать, в стиле соцреализма, в которое руководство хотело превратить страну. Тут нечего оценивать»

Ни одного факта или ссылки на конкретный исторический источник нет. Лейтмотив беседы – заслуги Сталина завышены, образ не соответствует поступкам.

Почему миф?

Миф о тюремных интернатах для ветеранов-инвалидов появился не сразу. Мифологизация началась с таинственной атмосферы вокруг дома на Валааме. Автор знаменитой «Валаамской тетради» экскурсовод Евгений Кузнецов так и писал:

«В 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР образовали на Валааме и в зданиях монастырских разместили Дом инвалидов войны и труда. Вот это было заведение! Не праздный, вероятно, вопрос: почему же здесь, на острове, а не где-нибудь на материке? Ведь и снабжать проще, и содержать дешевле. Формальное объяснение — тут много жилья, подсобных помещений, хозяйственных (одна ферма чего стоит), пахотные земли для подсобного хозяйства, фруктовые сады, ягодные питомники. А неформальная, истинная причина — уж слишком намозолили глаза советскому народу-победителю сотни тысяч инвалидов: безруких, безногих, неприкаянных, промышлявших нищенством по вокзалам, в поездах, на улицах, да мало ли ещё где. Ну, посудите сами: грудь в орденах, а он возле булочной милостыню просит. Никуда не годится! Избавиться от них, во что бы то ни стало избавиться. Но куда их девать? А в бывшие монастыри, на острова! С глаз долой — из сердца вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница очистила свои улицы от этого «позора»! Вот так возникли эти богадельни в Кирилло-Белозерском, Горицком, Александро-Свирском, Валаамском и других монастырях…»

То есть удалённость острова Валаам вызвала у Кузнецова подозрение, что от ветеранов хотели избавиться: «В бывшие монастыри, на острова! С глаз долой…» И тут же к «островам» он причислил Горицы, Кириллов, д. Старая Слобода (Свирское). Но как, например, в Горицах, что в Вологодской области, можно было «упрятать» инвалидов? Это же большой населённый пункт, где всё на виду.

В открытом доступе нет документов, которые прямо указывают на то, что инвалидов ссылают на Соловки, Валаам и другие «места заключений». Вполне может быть, что эти документы существуют в архивах, но обнародованных данных пока нет. Поэтому разговоры о местах ссылки относятся к мифам.

Основным открытым источником считается «Валаамская тетрадь» Евгения Кузнецова, который более 40 лет работал экскурсоводом на Валааме. Но единственный источник это не убедительное доказательство.

Соловки имеют мрачную репутацию концлагеря. Даже фраза «сослать на Соловки» имеет грозный подтекст, поэтому связать дом инвалидов и Соловки – значит, убедить в том, что инвалиды страдали и умирали в муках.

Другой источник мифа – глубокая убежденность людей в том, что над инвалидами ВОВ измывались, забыли про них и не отдали должного уважения. Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, на сайте «Эхо Москвы» опубликовала эссе «Как родина отплатила своим победителям». Историк Александр Даниэль и его знаменитое интервью с Нателлой Болтянской на радио «Эхо Москвы». Игорь Гарин (настоящее имя Папирова Игоря, доктора физико-математических наук) написал длинное эссе «Другая правда о Второй Мировой документы, публицистика». Интернет-пользователи, читая такие материалы, составляют однозначно отрицательное мнение.

Другая точка зрения

Эдуард Кочергин – советский художник и писатель, автор «Рассказы питерских островов» написал про Васю Петроградского, бывшего матроса Балтийского флота, который на войне потерял обе ноги. Он уезжал на пароходе в Горицы, дом для инвалидов. Вот что пишет Кочергин о пребывании там Петроградского: «Самое потрясающее и самое неожиданное, что по прибытии в Горицы наш Василий Иванович не только не потерялся, а даже наоборот — окончательно проявился. В бывший женский монастырь со всего Северо-запада свезены были полные обрубки войны, то есть люди, лишённые абсолютно рук и ног, называемые в народе «самоварами». Так вот, он со своей певческой страстью и способностями из этих остатков людей создал хор — хор «самоваров» — и в этом обрёл свой смысл жизни» Получается, что инвалиды не доживали последние дни. Власти считали, что чем попрошайничать и спать под забором (а у многих инвалидов не было дома), лучше быть под постоянным присмотром и уходом. Через какое-то время в Горицах остались инвалиды, которые не хотели быть обузой для семьи. Те, кто поправился – их выпускали, помогали с устройством на работу.

Фрагмент горицкого списка инвалидов:

«Ратушняк Сергей Сильвестрович (амп. культ. правого бедра) 1922 ИОВ 01.10.1946 по собственному желанию в Винницкую область.

Ригорин Сергей Васильевич рабочий 1914 ИОВ 17.06.1944 на трудоустройство.

Рогозин Василий Николаевич 1916 ИОВ 15.02.1946 выбыл в Махачкалу 05.04.1948 переведён в другой интернат.

Рогозин Кирилл Гаврилович 1906 ИОВ 21.06.1948 переведён на 3 группу.

Романов Пётр Петрович 1923 ИОВ 23.06.1946 по собственному желанию в г. Томск».

Основная задача дома инвалидов – реабилитировать и интегрировать в жизнь, помочь освоить новую профессию. Например, безногие инвалиды обучались профессии счетовода и сапожника. И ситуация с «отловом инвалидов» неоднозначна. Фронтовики с увечьями понимали, что жизнь на улице (чаще всего так и было – родственники убиты, родители погибли или нуждаются в помощи) плоха. Такие фронтовики писали в органы с просьбой отправить их в дом инвалидов. Только после этого их отправляли на Валаам, в Горицы или на Соловки.

Еще один миф – что родственники ничего не знали про дела инвалидов. В личных делах сохранились письма, на которые отвечала администрация Валаама «Сообщаем, что здоровье такого-то по-старому, ваши письма получает, а не пишет, потому что новостей нет и писать не о чем — всё по-старому, а вам передаёт привет»».

Бывают фотографии, на которых запечатлены события, ставшие яркими мгновениями истории. По этим фотографиям можно изучать историю — ведь в них важна каждая деталь, а рассматривать их можно часами. На этих снимках и известные исторические личности, и простые люди, которые в кадр попали совершенно случайно. Сегодня каждый из этих снимков — настоящий раритет.

1. Победившие смерть

Групповой снимок ликвидаторов на фоне изоляционного сооружения над четвёртым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Украина, Чернобыль, 1986 год.

2. Конкурс парикмахеров

Конкурс парикмахеров в Москве. СССР, 1975 год. Фотограф: Игорь Гаврилов.

3. Редкие исторические снимки

Ярославские пионеры, в 1971 году.

4. Кремлёвская охота

Фидель Кастро и Никита Хрущев на охоте в 1964 году.

5. Игра на пианино

Игра на пианино в разрушенном от бомбёжек здании в 1945 году.

6. Эвакуация раненых

Собаки везут раненого солдата в 1944 году.

7. Т-34

Советский средний танк периода Великой Отечественной войны.

8. Огонь по самолетам противника

Снайперы ведут огонь по самолетам противника в 1943 году.

9. Замаскированный мавзолей

Замаскированный мавзолей в 1941 году.

10. Военные учения

Мероприятия боевой учёбы, представляющие собой решение войсками задач на местности в условиях, наиболее приближённых к боевым. СССР, 1939 год.

11. Первый бассейн столицы

Бассейн на Москва-реке в 1938 году.

12. Юные автомобилисты

Юные автомобилисты на спортивном параде в 1935 году.

13. Всесоюзный парад физкультурников

Всесоюзный парад физкультурников на Красной площади в 1937 году.

14. Уникальный кадр

Живая пирамида в 1936 году.

15. Царские орлы, снятые с башен Кремля

Снятые с Кремля орлы в 1935 году.

Источник: http://www.kulturologia.ru/blogs/050717/35180/

Жизнь Александра Македонского (356–323 гг. до н.э.), одного из величайших завоевателей Древнего мира, окружена тайной. Многие сведения о нем и его деятельности не сохранились, даже место его захоронения до сих пор остается неизвестным.

Александр стал македонским царем в 20 лет и в короткий срок создал империю, простиравшуюся от Греции до Индии. Великий полководец и воин Александр обладал противоречивым характером: будучи учеником философа Аристотеля, он мог быть милосердным к побежденным, но также проявлял и невиданную жестокость. Он мечтал объединить Запад и Восток, греко-македонский мир и мир восточных народов, различные религии и культуры. Но внезапно умер от лихорадки в расцвете сил, в 33 года.

Что же достоверно известно о последних днях жизни великого завоевателя и месте его захоронения? Александр Великий умер 13 июня 323 г. до н.э. в Вавилоне (территория современного Ирака), столице своей обширной державы. Историки Древнего мира приводили массу слухов и сплетен по поводу последних дней его жизни и обстоятельств смерти. Например, в их сочинениях можно прочесть, что Александр якобы пал жертвой заговора одного из своих ближайших соратников Антипатра, которому помогал даже бывший наставник македонского царя Аристотель. Последний приобрел яд, который Кассандр, сын Антипатра, привез в копыте мула. А виночерпий Александра Иолай, младший брат Кассандра, чтобы отомстить за свои прежние унижения от царя, бросил яд в чашу с вином и подал его своему государю.

Другой греческий историк Плутарх в своих «Сравнительных жизнеописаниях», наоборот, настаивал, что смерть Александра наступила по вполне естественным причинам, если учитывать, что великий полководец изнурял себя походами, страдал от полученных ран, устраивал бесконечные пиры по случаю своих военных успехов и просто дружеские попойки. По сведениям Плутарха, несмотря на жару, тело царя не подверглось быстрому разложению. И это было доказательством того, что Александр не был отравлен.

Между тем, тело Александра было погребено не сразу, поскольку его ближайшие друзья и полководцы (диадохи) начали спор из-за его наследия. Гражданская война между соратниками Александра не вспыхнула только по счастливой случайности: им, по крайней мере на первых порах, удалось договориться о разделе огромной империи, править которой номинально они поставили сводного брата Александра Филиппа III Арридея. Римский историк Квинт Курций подробно перечислил, кому из полководцев Александра и какие земли отошли. В состав империи Александра входили: Малая Азия, Фракия, Македония, Греция, Египет, Мидия, Фригия, Индия, Бактрия, Согдиана, т.е. практически большая часть современного Ближнего Востока, Средней и Южной Азии, а также значительная часть Балканского полуострова. Таких размеров в античной истории достигла только Римская империя три века спустя после смерти Александра.

О том, что тело Александра нужно похоронить с подобающими почестями, по свидетельству античных историков, его соратники вспомнили только на седьмой день после его смерти. Квинт Курций писал: «Шел уже седьмой день, как тело царя лежало на катафалке, а мысли всех были отвлечены от ритуальных забот разрешением вопросов об устройстве государства.

Нигде больше нет такого жаркого климата, как в Месопотамии; многих животных, застигнутых на голой почве, солнце там убивает. Когда друзья смогли наконец отдаться заботам о бездыханном теле и вошли в зал, не заметили никаких признаков тления, ни даже бледности смерти; с лица его не сошла и та живость, которая поддерживается дыханием. Так что египтяне и халдеи, которым было приказано приготовить тело по обычаю, сначала не решались тронуть его руками, думая, что оно дышит; затем, помолившись, они очистили тело, наполнили благовониями и положили на золотое ложе, украсив его знаками его сана».

Тело Александра по распоряжению полководца Птолемея, впоследствии первого эллинистического царя Египта, было доставлено в Мемфис, а оттуда было перевезено в Александрию, столицу Египта времен эллинизма.

Спустя 300 лет первый римский император Август, согласно римским историкам, неловко коснулся мумии великого завоевателя и повредил у нее нос. Последнее упоминание о гробнице Александра в анналах истории относится к 210 –м гг. и связано с тем, что римский император Каракалла возложил на его могилу свое кольцо и тунику. С тех пор о прахе царя ничего неизвестно. Возможно, в настоящее время гробница великого завоевателя находится в Александрии под мечетью пророка Даниила.

Но несмотря на то, что могила Александра затерялась, в истории он остался величайшим полководцем и героем Древнего мира.

Представители старшего поколения бывают строгими, справедливыми, чересчур заботливыми, надоедливыми, а ещё мудрыми и очень внимательными. А иногда они буквально поражают нас юношеским задором, мастерством троллинга и неожиданно остроумными приколами.

Собрали для вас фотоподборку родителей с отменным чувством юмора, которые смешно спародировали селфи своих слишком самодовольных детей.

История БМ-13 – знаменитых «Катюш» является очень яркой и в то же время противоречивой страницей Великой Отечественной войны. Мы решили поговорить о некоторых загадках этого легендарного оружия.

Загадка первого залпа

Официально первый залп 1-ая экспериментальная батарея «Катюш» ( 5 из 7 установок) под командованием капитана Флерова дала в 15 ч. 15 мин. 14 июля 1941 года по железнодорожному узлу в Орше. Нередко приводится следующее описание произошедшего: «Над лощиной, поросшей кустарником, где затаилась батарея, взметнулось облако дыма и пыли. Раздался грохочущий скрежет. Выбрасывая языки яркого пламени, с направляющих пусковых установок стремительно соскользнуло более сотни сигарообразных снарядов.Какое то мгновение в небе были видны черные стрелы, с нарастающей скоростью набирающие высоту. Из их днищ с ревом вырывались упругие струи пепельно-белых газов. А потом все дружно исчезло.» (…)

«А через несколько секунд в самой гуще вражеских войск один за другим, дробно сотрясая землю, загремели взрывы. Там, где только что стояли вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим, взметнулись огромные гейзеры огня и дыма.»

Но если открыть любую справочную литературу, то можно увидеть, что город Орша был оставлен советскими войсками днем позже. И по кому был дан залп? Представить, что противник смог за считанные часы перешить колею железной дороги и загнать на станцию эшелоны проблематично.

Еще маловероятнее, что первыми в захваченный город у немцев входят поезда с боеприпасами, для доставки которых используются пусть даже трофейные советские паровозы и вагоны.

В наши дни получила распространение гипотеза о том, что капитан Флеров получил приказ уничтожить на станции советские эшелоны с имуществом, которое нельзя было оставлять врагу. Может и так, но прямых подтверждений этой версии пока нет. Другое предположение автору статьи доводилось слышать от одного из офицеров армии Белоруссии о том, что было произведено несколько залпов, и если 14 июля целью стали подходившие к Орше немецкие войска, то удар по самой станции был днем позже.

Но это пока гипотезы, которые заставляют думать, сопоставлять факты, но установленными и подтвержденными документами пока не являются. На данный момент периодически даже возникает ненаучный диспут, где же первый раз вступила в бой батарея Флерова – под Оршей или под Рудней? Расстояние между этими городами весьма приличное – напрямик более 50 км, а по дорогам гораздо дальше.

Читаем в той же не претендующей на научность «Википедии» — «14 июля 1941 года (город Рудня) стал местом первого боевого применения «Катюш», когда батарея реактивных минометов И. А. Флерова прямой наводкой накрыла скопление немцев на Базарной площади города. В честь этого события в городе стоит монумент — «Катюша» на пьедестале.».

Во-первых, прямая наводка для «Катюш» практически невозможна, а во-вторых оружие, действующее по площадям, накроет не только базарную площадь с немцами и видимо жителями города, но и несколько кварталов вокруг. Что там произошло — еще один вопрос. Одно можно констатировать достаточно точно – с самого начала новое оружие проявило себя с лучшей стороны и оправдало возлагавшиеся на него надежды. В записке начальника артиллерии РККА Н. Воронова на имя Маленкова 4 августа 1941 года отмечалось:

«Средства сильные. Следует увеличить производство. Формировать непрерывно части, полки и дивизионы. Применять лучше массировано и соблюдать максимальную внезапность».

Загадка гибели батареи Флерова

До сих пор загадочными остаются и обстоятельства гибели батареи Флерова 7 октября 1941 года. Нередко указывается, что батарея, дав залп прямой наводкой, была уничтожена экипажем.

Повторимся: для «Катюш» стрельба прямой наводкой чрезвычайно опасна и близка к самоубийственной – очень велик риск, что реактивный снаряд, соскользнувший с направляющих упадет рядом с установкой. По советской версии батарея была взорвана, а из 170 бойцов и командиров из кольца удалось вырваться только 46.

В числе погибших в этом бою был и Иван Андреевич Флеров. 11 ноября 1963 года он посмертно был удостоен ордена Отечественной войны 1-ой степени, а в 1995 году отважному командиру было присвоено звание Героя Российской Федерации. До нашего времени сохранились и фрагменты реактивных установок, обнаруженных на месте гибели батареи.

Немецкая версия утверждает, в свою очередь, что три из семи установок германским войскам все же удалось захватить. Хотя первые установки БМ-13, если верить опять же немецким снимкам, попали в руки врага, видимо, гораздо раньше, еще в августе 1941 года.

«Катюши» и «ишаки»

Реактивная артиллерия не была новинкой для германских войск. В Красной Армии немецкие реактивные минометы нередко называли «ишаками» за характерный звук во время стрельбы. Вопреки распространенному мнению, и установки и реактивные снаряды все же попадали в руки врага, но прямого копирования, как это было с образцами советского стрелкового и артиллерийского вооружения не произошло.

Да и развитие немецкой реактивной артиллерии пошло несколько по иному пути. Впервые в ходе Великой Отечественной войны германские войска использовали 150 мм реактивные минометы в боях за Брестскую крепость, отмечено их применение при штурме Могилева и в ряде других событий. Советские реактивные установки БМ-13 превосходили немецкие системы по дальности стрельбы, уступая в тоже время по кучности. Известно число советских танков, орудий, самолетов, стрелкового вооружения, выпущенных за годы войны, но нет пока цифр относительно количества советских реактивных установок, а также количества потерянных в ходе войны «Катюш».

Ясно пока, что это было оружием массовым и сыгравшим большую роль во всех ключевых военных событиях Великой Отечественной войны. В заключении хотелось бы отметить, что история советской реактивной артиллерии в годы войны остается одной из очень непростых и даже можно сказать «скользких» тем, которая еще ждет своего исследователя. А насколько полным и благодарным окажется это исследование – покажет время.

История БМ-13 – знаменитых «Катюш» является очень яркой и в то же время противоречивой страницей Великой Отечественной войны. Мы решили поговорить о некоторых загадках этого легендарного оружия.

Загадка первого залпа

Официально первый залп 1-ая экспериментальная батарея «Катюш» ( 5 из 7 установок) под командованием капитана Флерова дала в 15 ч. 15 мин. 14 июля 1941 года по железнодорожному узлу в Орше. Нередко приводится следующее описание произошедшего: «Над лощиной, поросшей кустарником, где затаилась батарея, взметнулось облако дыма и пыли. Раздался грохочущий скрежет. Выбрасывая языки яркого пламени, с направляющих пусковых установок стремительно соскользнуло более сотни сигарообразных снарядов.Какое то мгновение в небе были видны черные стрелы, с нарастающей скоростью набирающие высоту. Из их днищ с ревом вырывались упругие струи пепельно-белых газов. А потом все дружно исчезло.» (…)

«А через несколько секунд в самой гуще вражеских войск один за другим, дробно сотрясая землю, загремели взрывы. Там, где только что стояли вагоны с боеприпасами и цистерны с горючим, взметнулись огромные гейзеры огня и дыма.»

Но если открыть любую справочную литературу, то можно увидеть, что город Орша был оставлен советскими войсками днем позже. И по кому был дан залп? Представить, что противник смог за считанные часы перешить колею железной дороги и загнать на станцию эшелоны проблематично.

Еще маловероятнее, что первыми в захваченный город у немцев входят поезда с боеприпасами, для доставки которых используются пусть даже трофейные советские паровозы и вагоны.

В наши дни получила распространение гипотеза о том, что капитан Флеров получил приказ уничтожить на станции советские эшелоны с имуществом, которое нельзя было оставлять врагу. Может и так, но прямых подтверждений этой версии пока нет. Другое предположение автору статьи доводилось слышать от одного из офицеров армии Белоруссии о том, что было произведено несколько залпов, и если 14 июля целью стали подходившие к Орше немецкие войска, то удар по самой станции был днем позже.

Но это пока гипотезы, которые заставляют думать, сопоставлять факты, но установленными и подтвержденными документами пока не являются. На данный момент периодически даже возникает ненаучный диспут, где же первый раз вступила в бой батарея Флерова – под Оршей или под Рудней? Расстояние между этими городами весьма приличное – напрямик более 50 км, а по дорогам гораздо дальше.

Читаем в той же не претендующей на научность «Википедии» — «14 июля 1941 года (город Рудня) стал местом первого боевого применения «Катюш», когда батарея реактивных минометов И. А. Флерова прямой наводкой накрыла скопление немцев на Базарной площади города. В честь этого события в городе стоит монумент — «Катюша» на пьедестале.».

Во-первых, прямая наводка для «Катюш» практически невозможна, а во-вторых оружие, действующее по площадям, накроет не только базарную площадь с немцами и видимо жителями города, но и несколько кварталов вокруг. Что там произошло — еще один вопрос. Одно можно констатировать достаточно точно – с самого начала новое оружие проявило себя с лучшей стороны и оправдало возлагавшиеся на него надежды. В записке начальника артиллерии РККА Н. Воронова на имя Маленкова 4 августа 1941 года отмечалось:

«Средства сильные. Следует увеличить производство. Формировать непрерывно части, полки и дивизионы. Применять лучше массировано и соблюдать максимальную внезапность».

Загадка гибели батареи Флерова

До сих пор загадочными остаются и обстоятельства гибели батареи Флерова 7 октября 1941 года. Нередко указывается, что батарея, дав залп прямой наводкой, была уничтожена экипажем.

Повторимся: для «Катюш» стрельба прямой наводкой чрезвычайно опасна и близка к самоубийственной – очень велик риск, что реактивный снаряд, соскользнувший с направляющих упадет рядом с установкой. По советской версии батарея была взорвана, а из 170 бойцов и командиров из кольца удалось вырваться только 46.

В числе погибших в этом бою был и Иван Андреевич Флеров. 11 ноября 1963 года он посмертно был удостоен ордена Отечественной войны 1-ой степени, а в 1995 году отважному командиру было присвоено звание Героя Российской Федерации. До нашего времени сохранились и фрагменты реактивных установок, обнаруженных на месте гибели батареи.

Немецкая версия утверждает, в свою очередь, что три из семи установок германским войскам все же удалось захватить. Хотя первые установки БМ-13, если верить опять же немецким снимкам, попали в руки врага, видимо, гораздо раньше, еще в августе 1941 года.

«Катюши» и «ишаки»

Реактивная артиллерия не была новинкой для германских войск. В Красной Армии немецкие реактивные минометы нередко называли «ишаками» за характерный звук во время стрельбы. Вопреки распространенному мнению, и установки и реактивные снаряды все же попадали в руки врага, но прямого копирования, как это было с образцами советского стрелкового и артиллерийского вооружения не произошло.

Да и развитие немецкой реактивной артиллерии пошло несколько по иному пути. Впервые в ходе Великой Отечественной войны германские войска использовали 150 мм реактивные минометы в боях за Брестскую крепость, отмечено их применение при штурме Могилева и в ряде других событий. Советские реактивные установки БМ-13 превосходили немецкие системы по дальности стрельбы, уступая в тоже время по кучности. Известно число советских танков, орудий, самолетов, стрелкового вооружения, выпущенных за годы войны, но нет пока цифр относительно количества советских реактивных установок, а также количества потерянных в ходе войны «Катюш».

Ясно пока, что это было оружием массовым и сыгравшим большую роль во всех ключевых военных событиях Великой Отечественной войны. В заключении хотелось бы отметить, что история советской реактивной артиллерии в годы войны остается одной из очень непростых и даже можно сказать «скользких» тем, которая еще ждет своего исследователя. А насколько полным и благодарным окажется это исследование – покажет время.

Когда говорят о временном браке, то чаще подразумевают исламские традиции. Однако даже исповедующие ислам не имеют единого мнения по поводу того, законны ли подобные супружеские союзы, с точки зрения религиозных догматов, или нет. У суннитов и шиитов на этот счет диаметрально противоположные взгляды.

Что такое мут´а

У шиитов временный брак (мут´а) разрешен. Суть такого союза в том, что пара договаривается о заключении соглашения о сожительстве на определенный срок. Женщина получает от будущего мужа гарантии содержания в течение всего времени брака и вправе рассчитывать на материальные преференции после его завершения.

Во временном браке у женщины те же права и обязанности, что и в рамках обычного супружеского союза. Рожденные в результате подобного сожительства дети считаются законными. После расставания каждый из супругов может жениться (выйти замуж) повторно. Если временные муж и жена захотят, им предоставляется возможность сочетаться узами постоянного брака.

Почему одни разрешают, а другие запрещают

Камнем преткновения для шиитов и суннитов в вопросе легализации временных браков является трактовка мнения на этот счет пророка Мухаммеда. Сунниты считают, что мут´а практиковали невежественные арабы в доисламский период. А шииты-имамиты убеждены в обратном и настаивают на шариатской законности такого рода сожительства мужчины и женщины.

В Коране есть суры, в которых упоминается о правилах поведения мужа и жены в браке, но ясной и однозначной позиции по поводу временного брака в священной книге мусульман нет. В многочисленных преданиях о жизни пророка Мухаммеда (хадисах) также не наблюдается единомыслия по этому вопросу. Поэтому представители разных исламских течений трактуют священные тексты по-своему, умудряясь находить в них подтверждения радикальных точек зрения.

Сожительство по-шиитски

У шиитов-двунадесятников девственница вступает во временный брак, только если ей разрешит отец или опекун. Свод правил для последователей этого направления ислама, хотя и не одобряет стремление непорочных дев к подобному сожительству, но харам (запрет) на него не накладывает. Разведенные или вдовы по шиитским законам согласия на мут´а могут не спрашивать ни у кого из родственников.

Ни жена, ни муж, жившие во временном браке, не могут наследовать имущества друг друга. Но ребенка, рожденного в этом браке, отец обязан содержать до тех пор, пока тот не будет в состоянии сам зарабатывать.

Самые ярые противники мут´а в исламе не видят разницы между такими союзами и проституцией. Между тем, наиболее существенным отличием мут´а от постоянного брака является лишь факт установления срока совместного проживания супругов и ведения ими общего хозяйства. В остальном права и обязанности супругов чаще всего идентичны тем, что имеют место в традиционном мусульманском браке.

В Интернете часто можно встретить изображения мусульман, поднявших вверх указательный палец правой руки. Как и многие другие жесты, этот имеет свое значение у разных народов.

У русских выпрямленный указательный палец при одновременно согнутых остальных используется как обычный указатель, причем воспитанные граждане считают этот жест слишком уж нарочитым и потому неприемлемым. В мусульманском обществе он имеет совсем иное значение.

Происхождение жеста

Ислам — одна из самых молодых мировых религий, вобравшая в себя опыт множества других культурных традиций и верований. Жест в виде поднятого вверх указательного перста был позаимствован у язычников Средиземноморья. В первую очередь, у греков, у которых он обозначал невидимую связь с миром богов.

В эпоху Ренессанса прославленные мастера живописи нередко изображали с поднятым вверх пальцем героев древнего эпоса, исторических личностей, даже ангелов. Это можно заметить в произведениях да Винчи, Рафаэля, других художников и скульпторов. Поднятый вверх палец буквально указывает на небо, где обитают бессмертные божества. Но ислам как монотеистическая религия не мог позаимствовать этот жест у язычников в таком же точно значении.

Если мусульманин поднимает вверх указательный палец, он утверждает тем самым единобожие. Жест буквально символизирует, что ни в этом подлунном мире, ни на небесах нет никакого другого Господа, кроме Аллаха. Мусульмане как бы утверждают: «Бог един, как и этот поднятый вверх палец». Такой жест нередко используют во время чтения шахады «Ла Илаха Иллаллах». Это главная молитва-свидетельство веры в Единого Бога Аллаха и Ппророка его Мухаммада.

Ваххабизм и другие течения

Жест в виде поднятого к небу указательного пальца используют не все мусульмане. Он популярен у представителей некоторых течений ислама, например, ваххабизма. Это одно из самых новых направлений, сформировавшееся приблизительно в XVIII столетии. Ваххабиты часто поднимают указательный палец, подчеркивая свою приверженность единобожию.

Противники ваххабитов (обычно это мусульмане-традиционалисты) не приемлют этого жеста. Некоторые даже утверждают, что он указывает не на религиозное рвение, а на поклонение сатане. У сатанистов нередко можно встретить изображение дьявола с аналогичным жестом. Другие считают, что его используют масоны.

источник

На Земле есть народы, для которых супружеская измена женщины — единственная возможность поддерживать генетическое разнообразие в племени и гарантировать здоровье будущего потомства.

Народы Камчатки

На северо-востоке России есть несколько народностей, у которых супружеская измена является обычным актом гостеприимства. Приморские коряки, будучи очень закрытым и малочисленным этносом, вынуждены прибегать к этому средству, чтобы «разбавить» свои гены свежими. Любой гость корякского поселения будет встречен у этих людей очень радушно, накормлен и обласкан в прямом смысле слова.

Вечером замужняя хозяйка жилища, в котором он останется на ночлег, станет вовсю кокетничать с пришельцем, чтобы максимально ему понравиться. Ночью она со 100%-ной гарантией ляжет к нему в постель с вполне конкретными намерениями. Гостю не стоит опасаться ревности мужа, поскольку тот обо всем знает и совершенно не против.

Также нет смысла думать и средствах контрацепции, ведь супруга хозяина дома пришла не с целью ублажения похоти. Сверхзадача такого гостеприимства — зачатие ребенка. Если женщине удастся забеременеть от пришлого человека, это событие будет широко и весело праздновать все селенье. Задача выполнена: гены корячки соединились с генами представителя другого народа, а значит, ребенок родится жизнеспособным, крепким и без генетических отклонений.

В Российской империи

Согласно историку Безгину В. Б., такой феномен существовал и в Российской империи. В отдельных селах страны существовала так называемая гостеприимная проституция. По наблюдениям публициста Серафима Шашкова, «на севере России хозяин, отдавая в наем квартиру, предлагает жильцу свою супругу или дочь, увеличивая, разумеется, при этом квартирную плату». В ряде сел Болховского уезда Орловской губернии существовал обычай почетным гостям (старшине, волостному писарю, судьям, заезжим купцам) предлагать для плотских утех своих жен или невесток, если сын находился в отлучке. При этом прагматичные крестьяне не забывали брать плату за оказанные услуги. В селах Мешкове и Коневке того же уезда бедные крестьяне без смущения посылали своих жен к приказчику, или к какому-либо состоятельному лицу за деньгами на табак или на хлеб, заставляя их расплачиваться своим телом.

Жители Аляски

Проблемы с рождением здоровых деток наблюдались и у замкнутых этнических групп материковой Аляски. Чутки-оленеводы и эскимосы живут достаточно обособленно от остального мира. Браки внутри одного поселенья нередко случаются между более или менее дальними родственниками. Это приводит к рождению хилых малышей, наделенных целым букетом болезней.

Чтобы такие печальные события случались как можно реже, чукчи и эскимосы тоже практикуют измену «во имя гостеприимства» и даже передают своих жен в аренду мужчинам из других поселений. Если сильный представитель чужого клана собирается на охоту, у него всегда есть огромный выбор из дам любого соседнего племени. Мужья сами будут предлагать своих жен на роль временной любовницы. За время охоты женщина должна постоянно ублажать «господина», чтобы было больше шансов забеременеть.

Аборигены Австралии

Сексуальное гостеприимство принято и у небольшой народности австралийских аборигенов арунта. Каждый род живет очень замкнуто. Гены веками смешиваются внутри племени, поэтому разбавлять их просто необходимо. Арунта исключительно гостеприимны и готовы «одалживать» своих женщин всем желающим.

Любой гость извне может спокойно рассчитывать на ночь с первой понравившейся чернокожей красоткой, даже если она — замужняя матрона. Своими женами арунта охотно делятся не только с пришлыми иноземцами, но и друг с другом. Это своеобразный жест уважения и симпатии. Если кому-то вздумается отказаться от такого живого «подарка», муж женщины посчитает себя смертельно оскорбленным.

В горах Тибета

В Тибете тоже много народностей, живущих по схожим законам. Муж с радостью отдаст свою жену во временное пользование пришлому гостю, если женщина тому понравилась. Возникновение симпатии и сексуального влечения в этом случае считается высшей волей богов.

Тибетцы вообще склонны ценить востребованных женщин. Если дама нравится многим мужчинам, значит, она действительно чего-то стоит. Отсюда пошел обычай не брать в жены девственниц. До бракосочетания девушка обязана не только лишиться девственности, но и познать многих мужчин. Только в этом случае невеста может быть признана годной для семейной жизни.