Архив за месяц: Июль 2017

О массовом геноциде евреев в фашисткой Германии знают все. Однако этот многострадальный народ подвергался ужасным гонениям на протяжении всей истории своего существования. Одним из государств, правители которого попытались полностью избавиться от иудеев, является средневековая Испания.

31 марта 1492 года король Фердинанд II и его супруга Изабелла приняли Альгамбрский декрет, который предписывал всем евреям покинуть страну в течение трех месяцев. Что же стало причиной такого беспрецедентного решения?

Погромы и резня

Долгое время Испания была родным домом для множества еврейских общин. Сотни тысяч иудеев жили в этой стране, занимаясь различными ремеслами, предпринимательской деятельностью, наукой. Были среди них и государственные служащие, врачи, финансисты.

Однако уже в XIV веке ситуация кардинально меняется: под влиянием католического духовенства среди испанцев усиливаются юдофобские настроения. Например, 15 марта 1391 года священник Фернандо Мартинес произнес перед жителями Севильи речь, обличающую евреев и их религию, которую он считал идолопоклоннической. Разгоряченная толпа верующих начала погром иудейского квартала. События, спровоцированные Мартинесом получили название «севильская резня».

Нападения на евреев, массовые грабежи и убийства прокатились по всем городам Испании. Тогда, опасаясь за свои жизни, многие иудеи были вынуждены креститься. Таких людей, насильно принявших христианство, стали называть марранами (то есть, отверженными). За ними постоянно следили, подозревая в тайной приверженности религии предков.

Погромы евреев продолжались, марранов также никто не щадил. В 1473 году в Кордове во время крестного хода кто-то крикнул, что девушка плеснула помоями из окна марранского дома на икону Божьей Матери. Это вызвало бурю народного гнева, массовое насилие и убийства.

В 1480 году в Севилье начался суд над марранами, которых обвинили в тайной приверженности иудаизму. Поскольку часть имущества казненных поступала в королевскую казну, а другая часть доставалась доносчикам, жечь евреев на кострах инквизиции было прибыльным делом.

Юдофобское движение в Испании возглавлял Томас Торквемада, оставшийся в истории как свирепый изувер. С бесчинствами его приспешников-инквизиторов могут тягаться только гестаповские палачи. Тысячи евреев погибли в огне, остальные жили в постоянном страхе.

Как известно, два крупнейших испанских королевства – Кастилия и Арагон – объединились в одно государство в 1474 году. Тогда между Фердинандом II Арагонским и Изабеллой I Кастильской был заключен брачный союз. Королевская чета поставила перед собой цель: освободить Испанию от иноверцев. После победы над маврами и изгнания их из Гранады закончилось восьмивековое присутствие мусульман на Пиренейском полуострове. Затем наступила очередь евреев.

Томас Торквемада убедил короля и королеву, что иудеи губят Испанию, подрывая христианские устои. Кроме того, утверждал инквизитор, соседство с евреями губительно для марранов, которые могут вернуться к вере своих предков под влиянием иудеев.

Мальчик из Ла Гуардии

Помимо общественно-политических причин, побудивших испанскую королевскую чету принять Альгамбрский декрет, катализатором беспрецедентного изгнания евреев из Испании послужила история о мальчике из города Ла Гуардия, который якобы был зверски замучен евреями во время кровавого магического ритуала.

В конце 1490 года еврея-христианина Бенито Гарсия обвинили в краже из католического храма гостии – небольшого хлебца, используемого во время литургии. После жесточайших пыток несчастный продавец шерстяной одежды признался в колдовстве и измене католической вере. Инквизиторы арестовали знакомых Бенито, среди них были: Хуан де Окния, Гарсия Франко и трое его сыновей – Алонсо, Хуан и Лопе, а также Йосеф Франко и Моше ибн Нахмиас. В этом громком процессе было всего 8 обвиняемых.

Если верить инквизиторам, Бенито Гарсия украл католическую гостию и принес ее в пещеру, расположенную неподалеку от Ла Гуардии. Там его уже ждали сообщники. Для иудейского магического ритуала им также потребовалось сердце христианина. Тогда Хуан Франко похитил мальчика, гулявшего возле кафедрального собора Толедо. Евреи якобы зверски пытали ребенка, а затем распяли его на кресте, при этом проклиная Иисуса Христа.

Как следует из обвинения, используя похищенную гостию и сердце мальчика, в Страстную пятницу колдуны-иудеи хотели наслать бешенство на всех христиан и тем самым полностью искоренить католическую веру.

Судилище над евреями, учиненное инквизиторами, длилось до конца 1941 года, когда обвиняемые были казнены. А тем временем в народе распространялись все новые слухи, описывающие страдания несчастного христианского мальчика. Отношение к евреям в испанском обществе, и без того негативное, стало резко отрицательным. И никого не интересовало, что в окрестностях Ла Гуардии никто не сообщал о пропавшем ребенке, не было найдено ни тела жертвы, ни даже могилы.

В принципе, этот навет на иудеев мало отличается от других подобных обвинений. Правда, чаще всего евреям вменяли в вину, что они используют христианскую кровь для выпечки мацы.

Через несколько лет на месте пещеры, где евреи якобы замучили и убили мальчика ради кровавого ритуала, была построена церковь.

После изгнания

Альгамбрский декрет стал для иудеев национальной катастрофой. Еврейский ученый и чиновник Исаак Абарбанель (1437-1509 гг.), руководивший казначейством страны, и другие видные представители народа пришли к королевской чете, со слезами умоляя отменить принятое решение. Они даже предложили выкуп в размере 30 тысяч дукатов, но Томас Торквемада гневно сравнил эти деньги с теми 30 серебренниками, за которые Иуда продал Христа. И участь сотен тысяч людей была решена, а Испания стала исключительно католическим государством.

Примечательно, что евреям было запрещено вывозить с собой золото, серебро и драгоценности. Они были вынуждены обменивать свое имущество на то, что может пригодиться в пути: лошадей, ослов, повозки. Многие погибли в пути от рук разбойников, голода, тягот и лишений.

Изгнанных иудеев стали называть сефардами (сфардами), поскольку Сфарад — еврейское название Испании. Сами они приняли решение больше никогда не возвращаться в эту страну, которую долгое время считали своей родиной. Многие евреи отправились в Турцию, Италию или Северную Африку. Более 100 тысяч человек переселились в Португалию, где многих из них также принудили принять христианство.

источник

В 70-е годы прошлого столетия об НЛО в Советском Союзе многие и слыхом не слыхивали. Тем не менее так называемый петрозаводский феномен удостоился неоднократных упоминаний в прессе — уж очень необычным оказалось это явление.

Свидетельства очевидцев

23 сентября 1977 года в газете «Социалистическая индустрия» была опубликована заметка следующего содержания: «Жители Петрозаводска явились свидетелями необычного явления природы. 20 сентября около четырех часов утра на темном небосклоне вдруг ярко вспыхнула огромная звезда, импульсивно посылавшая на землю снопы света. Эта звезда медленно двигалась к Петрозаводску и, распластавшись над ним в виде медузы, повисла, осыпая город множеством тончайших лучевых струй, которые производили впечатление проливного дождя. Это явление, по свидетельству очевидцев, продолжалось 10-12 минут».

24 сентября 1977 года уже в петрозаводском издании «Ленинская правда» появился материал, написанный местным корреспондентом, в котором приводились показания очевидцев по поводу событий 20 сентября. Например, шофер «Скорой помощи» В. А. Беляев поведал следующее:

«Около четырех часов утра мы с бригадой медиков приехали по вызову на улицу Анохина, дом 37-6. Приблизительно в четыре часа пять минут над крышей противоположного дома появилось свечение. Затем я увидел странный ореол и светящуюся звезду, от которой исходили струи, заполняя большую часть неба. Когда огненный шар приблизился к «ручке» Большой Медведицы, сияние исчезло, а он стал спускаться вертикально вниз. Продолжалось это минут 10-15».

А была ли ракета?

Популярной версией, поддержанной директором Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн академиком В. В. Мигулиным, стала следующая: над Петрозаводском пролетала ракета с военным спутником «Космос-955», запущенная в 4:00 с космодрома Плесецк. Восходящее солнце могло подсветить выхлопные струи ракеты, придавшие объекту вид медузы.

Однако научный сотрудник

Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга (ГАИШ) кандидат физико-математических наук Л. М. Гиндилис пришел к выводу, что версия о пролете ракеты не может в полной мере объяснить всех наблюдаемых явлений. В частности, за два часа до упомянутого запуска корреспондент UPI из Хельсинки сообщил, что над финской столицей с запада на восток пролетел яркий огненный шар. А еще ранее, за час до наблюдения в Хельсинки, аналогичный объект «сел на хвост» пассажирскому самолету, летящему из Киева в Ленинград. НЛО сопровождал лайнер вплоть до аэропорта Пулково. Были зафиксированы переговоры командира экипажа с диспетчером по этому поводу.

Руководство космодрома Плесецк воздержалось от комментариев: все данные по запускам космической техники были строго засекречены, было известно лишь время запуска.

Кто повредил стекла?

В №8 журнала «Авиация и Космонавтика» за 1978 год была опубликована статья профессора М. Дмитриева, в которой говорилось, что в ночь на 20 сентября 1976 года в вычислительных центрах, расположенных в районе Петрозаводска и его окрестностей, в массовом порядке происходили сбои оборудования. А с октября 1977-го по начало 1978-го в стеклах окон некоторых петрозаводских домов, расположенных в разных районах города, возникли сквозные отверстия диаметром 50-70 миллиметров. Одни из них были неправильной формы, другие – почти идеально круглые. Края отверстий выглядели оплавленными или отшлифованными.

Так, в новогоднюю ночь 1 января 1978 года в доме №12 по улице Дзержинского возникли отверстия в оконных стеклах сразу четырех квартир, причем некоторые из жильцов слышали звук взрыва. Правда, позднее проведенная экспертиза показала, что в окна якобы стреляли из рогатки, травматического пистолета или духового ружья. По версии же уфологов, эти следы оставило излучение неопознанного летающего объекта. Между тем официально никаких подобных объектов после 20 сентября 1977 года над городом не наблюдалось.

Большинство исследователей склоняются к тому, что петрозаводский феномен имел техногенную природу и, скорее всего, очевидцы наблюдали запуск искусственного спутника Земли. Однако это происшествие послужило толчком к изучению аномальных явлений в нашей стране. Именно после него была создана специальная группа при Академии наук СССР, работавшая по программе «Сетка — АН» с участием сотрудников Министерства обороны.

источник

Французский критик Жорж Батай назвал Жиля де Рэ «шекспировским героем». Жизнь барона была по-театральному перенасыщена яркими подвигами и бесчеловечными, выходящими за грани рассудка преступлениями.

Герой книголюб

Прототипом главного героя страшной сказки Шарля Пьеро «Синяя борода» считается барон Жиль де Рэ. Образ Синей бороды, конечно, доходнее исторического образа барона. До сих пор во время экскурсий по замку графа экскурсоводы показывают комнаты, в которых якобы Жиль умерщвлял детей, проводят по аллее из деревьев, которые барон сажал после убийства каждой из своих жен.

Людей интригует такая «чернуха». Никого не смущает, что Жиль де Рэ был женат только однажды, а прямых доказательств его страшных преступлений так и не было найдено. Он родился в 1404 году в аристократической семье. Родители воспитывали в мальчике стремление к познанию, Жиль с детства много читал, освоил латынь и другие языки. Впоследствии барон стал одним из главных коллекционеров дорогих книг, картин и оружия, на свои увлечения Жиль де Рэ никогда не скупился.

В возрасте 11 лет Жиль стал сиротой. С этого времени его воспитывал дед. Благодаря его воспитанию, ребенок освоил воинское искусство, в первом сражении он участвовал уже четырнадцатилетним, а во взрослом возрасте стал одним из самых опытных и бесстрашных воинов Европы. Как мы уже сказали, женился Жиль де Рэ только один раз,в 16 лет, на своей кузине Катрин де Туар. В то время родственные браки были строжайше запрещены католической церковью, поэтому Жиль попросту выкрал Катрин во время прогулки. Уже позже он получил прощение от самого папы римского, но сам этот поступок говорит о тяге Жиля к театральности. Позже она достигнет поистине гиперболических размеров.

Культ Жанны

Натуру патологически страстную, Жиля де Рэ связывали с Жанной д»Арк отношения, о характере которых историки до сих пор спорят. Жиль де Рэ был личным телохранителем Жанны, её рыцарем. Однако их отношения были также и отношениями не совсем здоровой конкуренции. Жиля де Рэ за его жестокость прозвали «вешателем», не стесняла себя в средствах и Святая Дева.

Во время коронации Карла VII они стояли по правую и левую руку дофина. Их объединял безграничный фанатизм, безрассудная смелость и фатализм. Именно смерть Жанны стала причиной того, что маршал де Рэ оставил в итоге военную службу. Он потратил баснословную сумму на «Орлеанскую мистерию». В постановке участвовало более 500 актеров. На протяжении 10 лет пьеса ежегодно ставилась в театрах, все расходы брал на себя де Рэ. Впрочем, тот же Батай считает, что для Жиля де Рэ прославление Жанный д»Арк было не больше чем пиаром и утолением его безграничной эксгибиционистской страсти.

Маршал транжира

После отставки, жизнь Жиля де Рэ была посвящена вещам менее героическим, чем борьба за интересы Франции. Он предался расточительству, тратил огромные суммы на пиры, театральные постановки и развлечения. Денег от такого образа жизни, конечно, больше не становилось. Подкосило благосостояние бывшего маршала и увлечение алхимией. На разнообразные эксперименты по добыче золота из неблагородных металлов, эликсира молодости и бессмертия уходили значительные средства. Жиль де Рэ жил как король, у него было 200 рыцарей охраны, личная церковь, 20 священников. Все эти траты приводили к тому, что де Рэ пришлось закладывать свои земли, а его баснословные богатства таяли на глазах, а вместе с ними таяло и его влияние.

Чернокнижник

Стремление Жиля де Рэ окружать себя людьми неординарными привело к тому, что среди алхимиков, астрологов и просто шарлатанов-льстецов оказался известный некромант, монах-минорит Франческо Прелати. Жорж Батай полагал, что покровителя и его придворного чернокнижника связывали отношения не только интеллектуального, но и интимного характера.

Прелати заслужил особое расположение де Рэ тем, что обещал своему благодетелю вызвать самого дьявола, при содействии которого можно добиться безмерного богатства. Именно при содействии Прелати, если верить судебным показаниям, и состоялось первое жертвоприношение младенца в замке де Рэ. Во время оглашения приговора Диль де Рэ обратился к Прелати и сказал: «Прощайте, Франческо, друг мой! Мы больше не увидимся в этом мире. Я молю Всевышнего, чтобы Он даровал Вам терпение и разум, и надежду на Бога, Которого мы узрим в райских кущах: молитесь Богу за меня, а я буду молиться за Вас!»

Поразительно, но Прелати удалось избежать наказания за свои злодеяния, тогда как де Рэ ответил по полной. Его отлучили от церкви, обвинили в умерщвлении 150 детей, чернокнижии, содомии и занятиях алхимией. Жиль дэ Рэ признал только свое увлечение алхимией, но в истории остался именно в образе жестокого убийц

Промышленный шпионаж в государственных масштабах известен с древних времен: секреты изготовления китайского шелка, японского фарфора, булатной стали и других технологий крали без зазрения совести. И в наши времена некоторые правительства предпочитают украсть, чем вкладываться в науку.

Военная тайна

Наибольший интерес вызывает обычно то, что не афишируют, – военные технологии. В Советском Союзе на оборону работала масса научных институтов и конструкторских бюро, разрабатывались и совершенствовались уникальные технологии, а возможности информационного обмена были весьма ограничены.

Обычно информационная разведка велась цивилизованными методами. Осуществлялся обмен делегациями, проводились международные выставки, изучались зарубежные журналы, покупались промышленные образцы.

Страна Советов влилась в международное патентное пространство только в 1965 году, присоединившись к Парижской конвенции по охране промышленной собственности. При этом под положения конвенции попадали не только технологии, но и промышленные образцы.

Но лишь 2005 году было создан ФАПРИД — Федеральное агентство по защите прав на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, права на которые принадлежат Российской Федерации. Несмотря на недоуменное и порой насмешливое отношение силовых министерств, ФАПРИД организовало и ведет банк данных военных и специальных изобретений и патентов и сейчас, влившись в Роспатент, стоит на страже интересов военно-промышленного комплекса. Но в советские времена высокотехнологичные изделия банально воровали.

Операция Barmaid

Barmaid переводится на русский как «Буфетчица». Это совместная британско-американская затея. Цель — украсть советскую гидроакустическую станцию с новейшей антенной системой, которую буксировало в Баренцевом море разведывательное судно, замаскированное под польский траулер.

Для этого была привлечена британская субмарина Conqueror, ветеран Фолклендской войны, и разработано специальное устройство для разрезания троса.

Команде Conqueror под командованием капитана Кристофера Рефорд-Брауна удалось подвести подлодку незамеченной под самую корму. Буквально в 30 сантиметрах от гребного винта специальный режущий аппарат и был задействован.

Дождавшись, когда судно отплывет на некоторое расстояние, гидролокатор был отбуксирован с помощью команды аквалангистов, погружен в самолет и доставлен на военную базу США. На «траулере» спохватились, лишь когда станция пропала из виду.

Но гидроакустическая станция была предназначена для отслеживания таких видов морских судов, как субмарины, и если бы она работала, Conqueror и близко не подошел бы к разведывательному кораблю.

Стрелковое оружие

Военные аналитики давно обратили внимание, что особой популярностью в части кражи технологий пользуются автоматы и пулеметы. Трофейное стрелковое оружие легко достать на поле боя. Оно не содержит объектов высоких технологий, а детали легко копируются.

Самым растиражированным стал автомат Калашникова. Первыми на самый надежный автомат в мире позарились китайцы. Прародина пороха в наше время пользуется, как правило, проверенными в других странах технологиями. Автоматы «Тип-56» и «Тип-56-1», производимые в КНДР, отличаются от АК-47 более коротким стволом и трехгранным штыком. Копия получилась не слишком долговечной: из-за низкого качества стали ее хватает лишь на 7000 выстрелов.

Совместимость АК-47 и «Типов» сыграла на руку советским бойцам в битве за остров Даманский. Когда у пограничников Пузырева и Каныгина закончились патроны, они воспользовались китайским боеприпасом, идеально подошедшим по калибру и форм-фактору.

Аналоги автомата Калашникова выпускались в странах Варшавского договора – ГДР, Польши, Румынии — а также в Северной Корее, Египте, Пакистане. Изображение знаменитого автомата можно увидеть на государственном флаге Мозамбика.

Вторым стрелковым изделием стал пистолет-пулемет Судаева. Легкий, компактный, практически безотказный ППС-43 был скопирован немцами в 1944 году и выпускался на заводах вермахта под названием МР-709. Это оружие продолжали выпускать и после войны в ФРГ. Пистолет-пулемет DUX-53 в 50-е годы стоял на вооружении пограничных войск и жандармерии.

Аналоги ППС43 выпускали в Китае (под маркой «Тип-43»), Венгрии и Вьетнаме.

Катапультное кресло для сверхзвуковых самолетов

Самостоятельно покинуть самолет, летящий на большой скорости, смертельно опасно. Единственный выход – катапультирование, однако эта весьма непростая процедура. Когда кресло «выстреливает», пилот испытывает огромные перегрузки. Его может обжечь пиропатронами, травмировать частями самолета и т. д.

Проблему удалось решить советским ученым. В конце 70-х годов прошлого века в НПО «Звезда» была разработана авиационная катапульта — кресло К-36 ДМ. Демонстрация этого изделия прошла на авиасалоне в Ле Бурже 8 июня 1989 года: истребитель МиГ-29 на малой высоте столкнулся с птицей, которая угодила в двигатель. Пилот успел катапультироваться на высоте всего 92 метра. Купол парашюта толком не раскрылся, но пилот остался жив.

В начале 90-х на предприятие «Звезда» прибыла делегация из США. После тщательного изучения кресла была закуплена небольшая партия К-36 ДМ. При том состоянии науки и промышленности в России никто не требовал оформления патентных прав, защиты от копирования технологий. Понятно, что вскоре аналоги советских кресел появились в американских военных самолетах.

Stels: если плохо лежит

Кто откажется подобрать хорошую вещь, если она плохо лежит? Примерно по такому принципу технология самолета-невидимки, невостребованная в СССР, была реализована в Америке.

В 70-х годах ХХ века в отделе научно-технической информации авиационного концерна Lockheed Martin переводчик со славянских языков Денис Оверхользер наткнулся на статью П. Я. Уфимцева «Метод краевых волн в физической теории дифракции». Московский инженер предлагал конструкцию корпуса самолета такой особенной формы, чтобы его не было видно на радаре.

Оверхользер оценил важность изобретения и обратился к руководству. После нескольких отказов ему удалось с трудом «пробить» программу по разработке Stels, и через десять лет самолёт-невидимка Ф-117 уже бороздил просторы неба.

История эта занимательна еще и тем, что после окончания холодной войны Оверхользер нашел изобретателя. В 1990 году Пётр Яковлевич Уфимцев по приглашению Оверхользера приехал в Лос-Анджелес, где прочел лекции в Калифорнийском университете и поучаствовал в создании стратегического бомбардировщика B-2.

На вопрос Овельхозера, почему в СССР не воспользовались его изобретением, Уфимцев ответил, что в отличие американского переводчика не сумел убедить свое начальство в практическом применении технологии Stels.

источник

В последние годы политики всего мира регулярно пугают людей Северной Кореей. Серьезно, эта страна уже стала чем-то сродни бабаю для детей. И, собственно, есть чего бояться, хотя бы по одной простой причине: страна настолько закрыта от внешнего мира, что мы просто не знаем, чего от нее можно ожидать. А ничто так не пугает, как неизвестность.

Всё-таки в Северную Корею можно попасть, но для этого необходимо получить специальное разрешение. Именно им и обзавелся фотограф Михал Хуневич. Вот только загвоздка в том, что к туристам прикрепляют специальных гидов, которые следят за тем, где приезжие бывают и что фотографируют. Но Михалу удалось сделать несколько снимков исподтишка, которыми мы и хотим с тобой поделиться…

Когда ты выходишь из здания вокзала, Пхеньян кажется обычным мегаполисом, только неестественно чистым и не таким шумным, как другие.

Когда ты выходишь из здания вокзала, Пхеньян кажется обычным мегаполисом, только неестественно чистым и не таким шумным, как другие.

Многие снимки в этой подборке были сделаны из окна автомобиля.

Портреты покойных лидеров страны на государственном учреждении.

Пхеньян — город контрастов. Новые небоскребы соседствуют с довольно заброшенными зданиями и мостами.

Подходя к мавзолею (ну как же без него), все обязаны возложить цветы.

У Михала цветов не было, но его заставили их купить.

Местные школьники убирают территорию.

Как видишь, далеко не всегда здесь работают на добровольных началах.

Правительство поощряет спортивные мероприятия, особенно командные…

Один гид всегда идет впереди группы, второй — замыкает ее. Но однажды они оба оказались впереди и Михал заскочил в магазин, куда заходить было нельзя. Он успел сделать фотографию, а потом местный полицейский его вывел…

Здесь даже есть пресса, которая выходит на английском и французском языках.

Гиды всё-таки отвели туристов в один из магазинов, но это был магазин сувениров. Вот фотография изнутри. Один из сопровождающих стоит у двери, следя за тем, чтобы никто не покинул магазин.

Социалистический реализм во всей красе!

Местные жители.

Красный цвет — любимый цвет всей страны!

Честно говоря, не очень мне хочется посещать эту страну, хотя, возможно, я и не прав. Своим мнением по поводу увиденного ты можешь поделиться в комментариях к этому материалу!

Источник: Michal Huniewicz

В старину собак редко можно было увидеть в доме: они жили во дворах и охраняли жилье. Богатые люди держали псарни, где жили охотничьи собаки… А в наше время четвероногих можно встретить едва ли не в каждой второй городской квартире. Правильно ли держать собаку в доме?

Псы и святыни

Среди верующих бытует мнение, что собака – животное «нечистое», богопротивное. Действительно, в Ветхом Завете собака названа нечистой. Но этим словом пророк Моисей называет и других животных. Есть версия, что таким образом Моисей пытался избавить свой народ от идолопоклонничества: ведь древние египтяне поклонялись различным животным, видя в них божеств: кошкам, быкам, крокодилам, соколам и даже жукам-скарабеям… Правда, «нечистыми» Моисей объявил не всех животных. К примеру, коров он назвал «чистыми», чтобы их можно было употреблять в пищу. Но в любом случае христиане отказались от «божественной» природы братьев наших меньших.

Во времена Христа собак стали держать при домах в качестве сторожей. Так, хананеянка говорит Иисусу: «Господи! Но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их» (Мф. 15:27). Апостол Павел предупреждал: «Берегитесь псов!» (Филипп. 3:2), имея в виду носителей лжеучений. А апостол Петр говорил о грешниках: «Пес возвращается на свою блевотину» (II Петр. 2:22). Но особенно назидательно звучат слова Спасителя: «Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас» (Мф.7:6).

В библейском понимании собака не могла занимать высокое место в мировой иерархии. Ведь Христос заповедовал «возлюбить Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф.22:37), а также «возлюбить ближнего твоего, как самого себя» (22:39). То есть, в первую очередь речь идет о любви к Богу и человеку, созданному «по образу Божию», а животные, хоть и являются помощниками человека, но никак не могут претендовать на равенство с ним.

Собаки на Руси

Эти христианские принципы не могли не сказаться на укладе русской жизни. Хотя на Руси на собак возлагалось очень много функций: они караулили дома и скот, ходили с хозяевами на охоту, а на Крайнем Севере еще и использовались в качестве ездовых, даже в лютые морозы этих животных не пускали в дом дальше сеней… В знаменитом «Домострое» собаки неоднократно упоминаются среди других «поганых» животных, которым не место рядом с человеком: «Для скотины и для собак держать для того особые миски, и чистой посуды не поганить».

Испокон веков считалось также, что собака не должна находиться в помещении, где есть иконы или другие святыни. Нельзя и освящать помещение, в котором находится собака. Кстати, не случайно именно слово «собака» и производные от него – «пес», «сука» — стали в русском языке ругательными словами. Так, мат раньше называли «песьей бранью»: псы не могут разговаривать, они лают… У славян также существует понятие «песья вера», относящееся к инородцам.

Где место собаке?

Протоиерей Виктор Кузенко утверждает, что запрет держать в доме собак относится к так называемым «околоцерковным преданиям». «В Библии слова “собака”, “псы” и их производные встречаются не менее 25 раз, — пишет он. — Для Древнего Востока, для страниц Библии собака — это, прежде всего, образ, метафора, подчеркивающая обездоленность, нищету, страдание. В двух случаях — во Второзаконии (23,18) (“не вноси цены пса в дом Господа”) и в Евангелии от Матфея (7,6) (“не давайте святыни псам”) — можно усмотреть негативное отношение к собаке, в аспекте нечистоты этого животного. Однако анализ контекста не дает оснований для однозначных выводов. Во Второзаконии иудеям заповедуется не вносить в храм качестве жертвы деньги, полученные от занятий проституцией и от продажи собаки. В Евангелии от Матфея о собаке приводится изречение: “не давайте святыни псам”; поставленное в ряд с другим “не мечите жемчуг перед свиньями”, т. е. не делайте бессмысленных поступков или, проще, — не делайте глупости».

Правда, в средневековых соборных документах Русской православной Церкви действительно встречается запрет приводить собаку в храм, так как ее пребывание там просто неуместно: от собаки может быть запах, она может вести себя беспокойно, нарушая церковную атмосферу…

Конечно, никто не запрещает держать собаку в квартире, но, может быть, нам стоит вспомнить и Библию. Собака – это не божество и не человек. Так стоит ли ей позволять есть за одним столом и спать в одной кровати с хозяевами, как нередко поступают многие собачники? Не отвести ли ей место на половике в прихожей?

Весной 1992 года в респектабельном Лос-Анджелесе разразился настоящий апокалипсис. Сотни тысяч афроамериканцев учинили в городе крупномасштабный погром, выражая таким способом протест против дискриминации черного населения.

Ад в городе ангелов

В погожие майские дни 1992 года небо над Лос-Анджелесом заволокли дымы бушующих пожаров – так полыхали тысячи зданий и автомобилей. На улицах то и дело возникали стихийные стычки, сопровождаемые звоном разбитых стекол, стрельбой и воплями людей.

Это обкуренные и накачанные наркотиками бунтовщики, прихватив нарезное оружие, палили во все, что движется, параллельно громя попадающиеся по пути магазины и офисы. Кто-то пытался защитить свое имущество, а кто-то в панике бежал, оставляя все на откуп разбушевавшейся толпе.

Люди всех возрастов и национальностей с каким-то дьявольским остервенением грабили супермаркеты, охапками вынося все, что попадало под руки. Наиболее предприимчивые забивали багажники и салоны автомобилей бытовой техникой, электроникой, запчастями, оружием, парфюмерией, едой.

Первое время полиция не вмешивалась в разграбление города: несколько тысяч служителей правопорядка были просто бессильны остановить разгулявшуюся стихию. Даже пассажирские авиалайнеры не решались приблизиться к погруженному в хаос огромному мегаполису, облетая бурлящий город стороной.

Это не первый подобный инцидент в Лос-Анджелесе. В августе 1965 года в Уотсе – пригороде Лос-Анджелеса – в результате шестидневных беспорядков погибло 34 человека, более тысячи получили ранения, недвижимому имуществу был нанесен ущерб на 40 миллионов долларов.

При всем различии, у обоих событий одни и те же корни: протест чернокожего населения против дискриминации со стороны властей и полиции. Лос-Анджелес, оказавшийся в середине XX столетия на пути массового исхода цветного населения США из неблагополучного юга на свободный север, стал едва ли не самым «афроамериканским» городом страны.

Так, если в 1940 году в Лос-Анджелесе проживало около 63 тыс. представителей чернокожей диаспоры, то к 1970 году ее число превысило 760 тыс. человек. Достаточно было искры, чтобы воспламенить эту огромную массу негодующих людей.

По расовому признаку

На рубеже 1980-90-х годов южная часть центра Лос-Анджелеса (South Central Los Angeles), где проживала основная масса чернокожего населения, в наибольшей степени была поражена экономическим кризисом, именно здесь фиксировался самый высокий процент безработицы. Как следствие – высокий уровень преступности и регулярные полицейские облавы.

Представители афроамериканской общественности были убеждены, что при задержании и применении силы полиция города руководствуется исключительно расовым признаком. Особое возмущение у чернокожего населения Лос-Анджелеса вызвал приговор американке корейского происхождения, которая 16 марта 1991 года в собственном магазине застрелила 15-летнюю чернокожую девушку. Несмотря на то, что жюри присяжных посчитали Сун Я Ду виновной в умышленном убийстве, судья вынес ей чрезвычайно мягкий приговор – 5 лет испытательного срока.

Впрочем, каплей, переполнившей терпение черного населения Лос-Анджелеса, стал вердикт суда в отношении четырех полицейских, жестоко избивших чернокожего американца Родни Кинга. Трое из них вообще избежали какого-либо наказания.

3 марта 1991 года после 8-мильной погони полицейский патруль остановил автомобиль Родни Кинга, в котором находились еще трое афроамериканцев. Офицер полиции Стейси Кун приказал четырем помощникам – Пауэллу, Уинду, Брисено и Солано надеть на Кинга наручники. Однако последний оказал служителям правопорядка достаточно агрессивное сопротивление, в частности, ударив одного из них в грудь. Полицейские вынуждены были применить электрошокер, однако когда и этот метод не успокоил нарушителя, силовики перешли к более решительным действиям и попросту стали избивать Кинга дубинками и ногами.

Позднее было выявлено, что в крови Кинга содержались следы алкоголя и марихуаны, хотя полицейских от ответственности это никак не освобождало. Все это действо запечатлел на камеру проживавший неподалеку аргентинец Джордж Холлидэй. Кадры инцидента впоследствии облетели все американские СМИ.

Цветная вакханалия

Уже вечером 29 апреля после оправдательного приговора на улицы Лос-Анджелеса вывалили многотысячные разъяренные толпы «черных», а вместе с ними и «латинос». Полетели камни, зазвучали выстрелы, заполыхали пожары. Бунтовщики подожгли 17 правительственных зданий.

По свидетельству очевидцев, происходящее больше напоминало гражданскую войну и все это буквально в двух шагах от фабрики грез – Голливуда и фешенебельного района Беверли-Хиллс. На улицах все активнее звучали призывы к восстанию «цветных» против господства «белых», наиболее агрессивно настроенные через мегафон убеждали толпу идти «на Голливуд и Беверли-Хиллз, чтобы грабить богатых».

Но одним из первых пострадал не зажравшийся буржуй, а 33-летний дальнобойщик Реджинальд Денни. Толпа бунтовщиков вытащила его из кабины и забила практически до полусмерти – он не мог ни ходить, ни говорить. Полиция в это время лишь кружила над местом инцидента, и транслировал все в прямом эфире по ТВ. Им был дан приказ не вмешиваться.

Немало досталось американцам корейского происхождения, особенно владельцам магазинов: это была месть за несправедливое решение суда по делу убийства чернокожей девушки кореянкой.

Очень быстро бунт охватил афроамериканские и латинские кварталы южного и центрального Лос-Анджелеса, восток города властям удалось удержать. В городе было приостановлено движение общественного транспорта, было также нарушено железнодорожное и авиасообщение. На более поздние сроки были перенесены спортивные и культурные мероприятии. Вслед за городом мечты, восстания распространились еще на несколько десятков городов США.

На следующий день беспорядки перекинулись и в Сан-Франциско. Там было разграблено свыше ста магазинов. Как заявил газете «Сан-Франциско Экземайнер» известный представитель Демократической партии Вилли Браун: «Впервые в американской истории большинство демонстраций, а также большая часть насилия и преступлений, в особенности грабежей, носили многорасовый характер, в них были вовлечены все — чернокожие, белые, выходцы из Азии и Латинской Америки».

Развязка

Утром 1 мая по просьбе губернатора Калифорнии Пита Вильсона в город выехал спецтранспорт с гвардейцами, однако до их приезда с бунтом должны были справляться только 1700 полицейских. Вечером этого же дня к народу обратился президент Джордж Буш-старший, успокаивая всех и заверяя, что справедливость восторжествует.

Только на четвертый день беспорядков в город вошло подкрепление: около 10000 гвардейцев, 1950 шерифов и их помощников, 3300 военных и морских пехотинцев, 7300 полицейских и 1000 агентов ФБР. Начались массовые облавы и аресты, силами правопорядка было уничтожено 15 наиболее активных бунтовщиков. Восстание было подавлено.

Министерство юстиции США инициировало федеральное расследование по делу избиения Родни Кинга. Позднее федеральными властями США против полицейских были выдвинуты обвинения в нарушении гражданских прав. Процесс длился неделю, после чего был вынесен приговор, согласно которому все четверо полицейских, участвовавших в избиении Родни Кинга, были уволены из рядов полиции Лос-Анджелеса.

По итогам шестидневного лос-анджелесского бунта только по официальным данным погибло 55 человек, более 2000 было ранено, сгорело и пострадало свыше 5500 зданий, что составило общий ущерб на сумму более 1 млрд. долларов. Страховые компании оценили это ущерб пятым по величине стихийным бедствием за всю историю США. Произведенные аресты оказались самыми масштабными в истории государства – более 11 тыс. человек, из них 5 тыс. афроамериканцев и 5,5 тыс. латиноамериканцев. Общее количество участников восстания приближалось к миллиону человек.

Любопытно, что Родни Кингу от полиции Лос-Анджелеса была выплачена компенсация в размере 3,8 млн. долларов. На часть этих средств он открыл лейбл «Alta-Pazz Recording Company», где стал записывать рэп. В последующем Кинг не остепенился, и все также имел проблемы с американским правосудием.

источник

У каждого человека есть свои психологические комплексы. Есть они и у целых народов, являясь чертами национального характера. А какие комплексы приписывают русским?

Комплекс неполноценности

Как правило, оказавшись за границей, мы стесняемся говорить, что по национальности русские… Почему? Потому что думаем, что русских нигде не любят.

Вообще-то комплекс неполноценности, осознание себя ущербными, хуже других, возник, вероятно, еще во времена Петра I. Именно тогда нам стали внушать, какое передовое все европейское. Все, что шло из Германии, Франции, Голландии – было хорошо, а все наше никуда не годилось… Если хотели получить что-то качественное, то выписывали это из-за границы. Хотя и на Руси были прекрасные, уникальные мастера, настоящие умельцы…

После революции все еще больше усугубилось. Ценность человеческой жизни уменьшилась. Народ обнищал. У большинства россиян не было доступа к материальному изобилию, для западных стран являвшемуся нормой. Советские граждане мечтали об импортной технике, одежде, парфюме. То, что производила отечественная промышленность, не могло конкурировать с иностранным. Да и сейчас мало что в этом плане изменилось. Например, россияне охотно покупают иномарки, но кто на Западе купит наши отечественные «Жигули»?! Хотя в России уже давно производят и вполне конкурентоспособные продукты, одежду и мебель, все равно традиционно все импортное считается лучшим.

Мы знаем, что Россия – великая страна, и нас удручает низкий, по нашему мнению, уровень жизни. Хотя, если разобраться, у населения западных стран куча своих проблем, и зарплаты там не такие уж высокие при их уровне цен, и тоже полно бедных…

Еще один нюанс: мы уверены, что за границей плохо к нам относятся, считают грубыми, тупыми, неотесанными и вообще никчемными… И всячески пытаемся доказать, что это не так. Именно поэтому русские за рубежом порой ведут себя так агрессивно, шумят, «качают права»: мы пытаемся заставить себя уважать.

Комплекс «неулыбчивости»

Русских часто идентифицируют по замкнутому, хмурому и неулыбчивому выражению лица. Нам кажется, что излишняя приветливость – это не что иное, как неискренность, притворство. Нам претят «фальшивые» улыбки американцев. Поэтому мы склонны улыбаться только своим близким, друзьям и знакомым, но вряд ли улыбнемся незнакомцу, который попросил нас показать дорогу.

Комплекс недоверчивости

Иностранец без колебаний одолжит вам свой мобильник или зарядное устройство для ноутбука. А вот русский сделает это далеко не всегда. Потому что русские не доверяют даже соотечественникам: всем известно, что в России полно воров и мошенников. Хотя на самом деле они есть везде. Даже если риск обмана минимален, на всякий случай лучше отказать, если к тебе обращаются с просьбой о каком-нибудь «материальном» одолжении.

Комплекс несвободы

В эпоху железного занавеса об Америке, например, говорили: «свободная страна». Хотя тот, кто бывал в США, прекрасно знает, сколько там всяких правил и ограничений, которые нам и не снились, ощущение «несвободы» прочно в нас въелось. Мы настолько привыкли, что нас никуда «не пущают» и не дают просимого, что даже не пытаемся просить и куда-то прорываться напрямую, а вместо этого ищем обходные пути – например, стремимся дать взятку или решить проблему путем связей, что большинству иностранцев даже в голову бы никогда не пришло.

У русских принято также оперировать понятиями «удобно» и «неудобно». Тот же американец без колебаний попросит воды или спросит, где уборная, а у нас о таких людях говорят, что они «без комплексов»… Мы любим говорить намеками, а не открыто, что очень удивляет иностранцев. И из-за этого имеем обычно массу проблем. Даже обратиться с просьбой к незнакомому человеку многим кажется «неудобным», а если кто-то защищает свои интересы, это чаще всего воспринимается как наглость, некая аномалия, не свойственная нормальному русскому человеку. Ведь именно в России родилась поговорка о том, что «нахальство – второе счастье».

В общем, не так просто отыскать золотую середину между «рабской психологией», в которой нередко обвиняют русских, и «отсутствием комплексов». Хочется верить, что это всего лишь вопрос времени.

В 60-70-е годы прошлого века Илья Глазунов (1930) для властей был «уж слишком русским», теперь же многим обывателям и критикам художник кажется «уж слишком близким к власть имущим». Общественность разделилась на два лагеря: одни рассматривают полотна как пророческие гениальные творения, другие — дают острую оценку, называя эти же работы коллажами и плакатами, выполненными на злободневные темы.

Галерея Ильи Глазунова на Волхонке. (Фото 2009 года)

А еще Глазунова попрекают за пристрастия к гигантским полотнам аллегорического характера, за неумение выстроить многофигурную композицию, «превращающуюся в винегрет»; за обилие религиозных, политических и идеологических символов, за примитивность в решении пластических и живописных задач, за слащавость и пафос стиля и многое многое другое.

Рынок нашей демократии. Галерея на Волхонке. Автор: И.С. Глазунов

Но есть и другой Глазунов. Живописец, в котором зрители видят такую высочайшую духовность и глубокую философию, каких нет ни у одного художника времен социалистического реализма. В связи с нашумевшей выставкой в Манеже 1978 года писатель О. Волков писал: «Искусство Глазунова задело за живое, царапнуло сердце, взбудоражило совесть… Штрих его воспроизводит оттенки настроения, движения души, глубинные черты характера, судьбы, обстановку… отрешает от происходящего вокруг и будит чувства и мысли, что до поры дремали в нашем обремененном повседневностью сознании, но они всегда в нас, эти раздумья. И происходит чудо воздействия подлинного искусства».

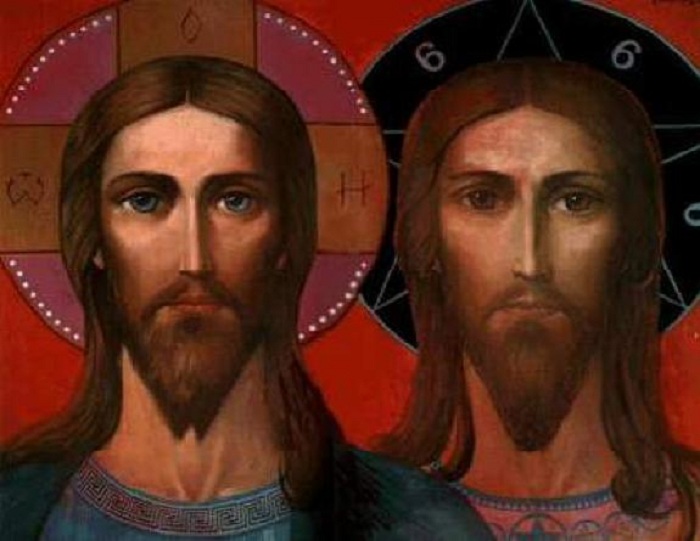

Лики Христа и Антихриста, символизирующие Добро и Зло. Автор: И.С. Глазунов

Некоторые из ярких страниц жизни и творчества И.Глазунова

Будучи коренным ленинградем, Илья с раннего детства воспитывался в лучших традициях русской культуры и православной религии. Родители осознанно готовили мальчика к творческой судьбе. Но Отечественная война черным смерчем прошлась по их жизни. В 12-летнем возрасте Илья чудом остался в живых, и был вывезен из осаждённого Ленинграда через Ладогу по «Дороге жизни». Потеряв всех родных в блокадном городе, Глазунов рано столкнулся с болью и горечью утраты, что закалило духовно и научило смотреть страху в лицо. В 1944 году вернувшись в родной город, учился в средней Художественной школе. Рисование спасало Илью в тяжелые минуты отчаяния.

Сергий Радонежский и Андрей Рублев. (1992). Автор: И.С. Глазунов

Первое осознание своего предназначения пришло к Илье тогда, когда он 16-летним выпускником художественной школы приехал в Киев посетить святые места — Софийский собор, Печерскую Лавру. И так велико было впечатление от увиденного и пережитого, что Илья набравшись смелости спросил у служителя церкви, что нужно для пострига в монахи. А отец Тихон в свою очередь, расспросив юношу о его жизни, и о том представляет ли тот, что такое монашеская жизнь ответил:

«Мы, рабы Божьи, отгородились от мира высокими стенами Лавры и на склоне лет спасаемся здесь, но ты молод, полон сил. Да и имя носишь обязывающее: Илья — Богом избранный. Не зарывай талант в землю. Иди, учись, борись со злом, утверждай правду. Благословляю тебя, сын мой, и буду молиться».

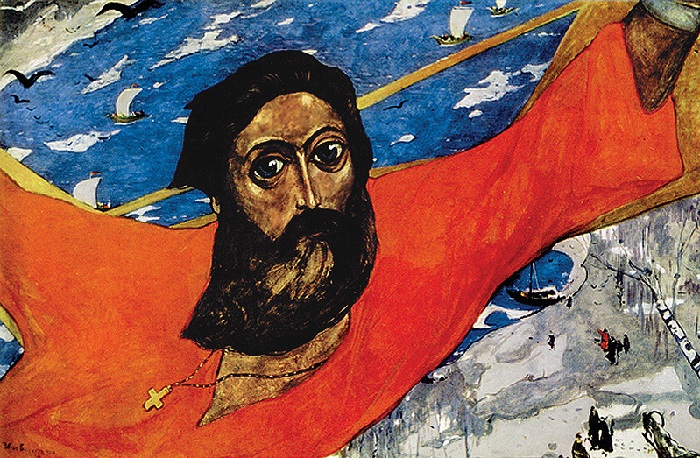

Пророк. (1960). Автор: И.С. Глазунов

Илья на всю жизнь запомнил эти слова. И видимо по этому художественные замыслы большинства картин Глазунова перекликаются с библейскими образами, с православной верой. На полотнах художника очень часто присутствует образ Христа – спасителя мира, к которому направлено духовное движение православных. Они ищут и находят в нем философские ответы на вопросы жизни. А образ распятой Руси в ХХ веке, созданный Ильей, является неотъемлемой частью и философии, и мировоззрения, и духовности, и творчества самого художника.

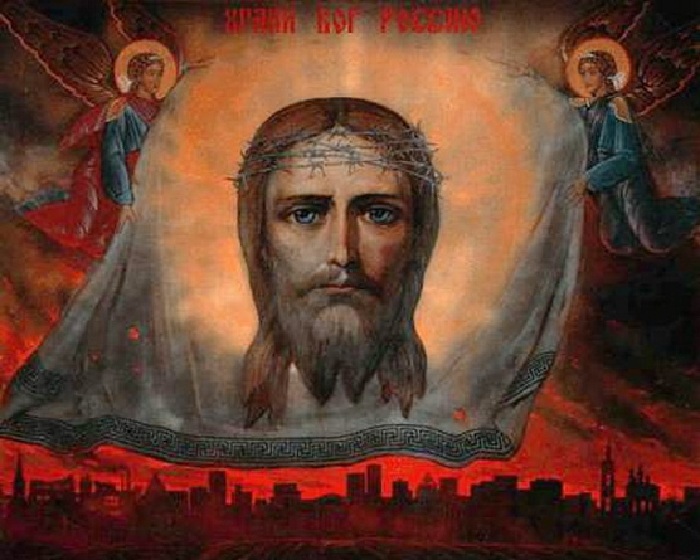

Храни Бог Россию. (1999)Автор: И.С. Глазунов

Ни для кого не секрет, что за дипломную работу в Ленинградском Институте живописи Илья получил «тройку», но мало кто знает истинную цену этой оценки. Темой дипломной работы изначально была картина «Дороги войны», увидев которую преподаватели пришли в замешательство. Один из них, не выдержав, перешел на крик: «Глазунов, что себе позволяешь?! Вместо того чтобы прославлять великий подвиг советского народа-победителя, рисуешь отступление Красной Армии, скорбные лица беженцев. Мы драпаем от немцев, и это, по-твоему, дороги войны, да? Такое мог состряпать лишь духовный власовец! Тебя надо гнать поганой метлой из института, а мазню твою спалить…»Несколькими годами позже полотно действительно была сожжено.

Дороги войны. Авторская копия дипломной работы.(1985). Автор: И.С. Глазунов

А Илье на защиту диплома пришлось выставить картину, написанную еще на первом курсе «Рождение теленка», в которой члены комиссии также увидели поклеп на советское крестьянство. Вердикт был вынесен: пригоден работать учителем черчения в школе. И поехал по распределению молодой специалист в Ижевск. Но из-за нехватки свободной ставки Илье выдали справку и отпустили на все четыре стороны.

Русский Икар. (1964). Автор: И.С. Глазунов

Вернувшись в Москву, молодой художник с юной супругой Ниной Бенуа ютились по разным углам пока не произошла знаковая встреча с Сергеем Михалковым (1913-2009) — писателем, который опекал Илью все последующие годы. Он то и замолвил за него словечко перед высокопоставленной чиновницей.

На приеме в Кремле Михалков, пригласив Е.А.Фурцеву на вальс, обмолвился: «Хочу попросить за хорошего человека, за художника Глазунова». На что Екатерина Алексеевна ответила: «Это он наделал много шума первыми же картинами? Слышала. Но сейчас Глазунов вроде бы где-то в Сибири, преподает там черчение». Михалков мягко возразил: «Нет, Илья в Москве, скитается без жилья и работы».

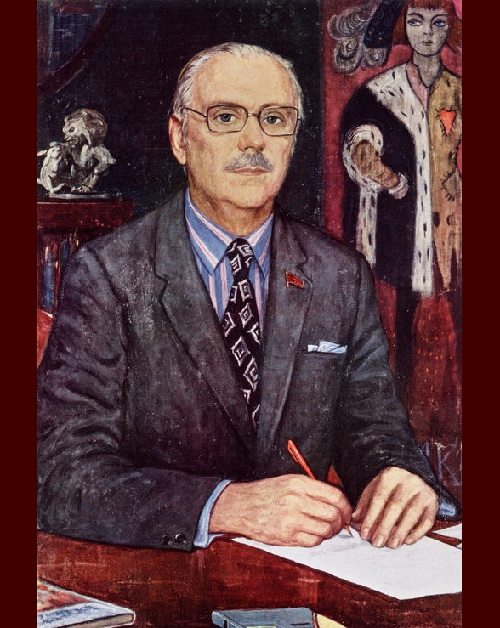

Портрет Сергея Михалкова. (1988). Автор: И.С. Глазунов

И совсем скоро супружеская пара получила восемнадцать квадратных метров в «хоромах» коммуналки. Потом Илья попросил у Фурцевой пустующий чердак под свою мастерскую, и начал упорно и плодотворно трудиться.

Хотя в свои двадцать пять лет художник уже имел свой уникальный почерк, мастерски владел своим «глазуновским фирменным стилем», но в Союз художников его не принимали очень долгие годы.

Нина Виноградова-Бенуа — жена художника. (1955). Автор: И.С. Глазунов

В 1964 году Глазунов добивается разрешения на проведение выставки в московском Манеже. А через пять дней после ее открытия в «Вечерней Москве» опубликовали письмо нескольких московских художников с протестом. Экспозицией этой выставки Илья решился выставить свою злополучную дипломную работу «Дорогами войны». И так как выставка «противоречила советской идеологии», Союз художников принимает экстренное решение: картину изъять и уничтожить, а саму выставку закрыть.

Княгиня Евдокия в Храме. (1977) Автор: И.С. Глазунов

Было еще множество других казусов и порицаний в творческой карьере художника. Когда Глазунову поручили написать портреты солистов оперы La Scala, гастролирующих в Москве, на худсовете решался вопрос: достоин ли Глазунов представлять советское изобразительное искусство, и годятся ли его картины для презента иностранным артистам от правительства СССР. Скандал разразился снова. Фурцева публично высказалась о портретах: «… Вы, Глазунов, уши, словно пельмени, рисуете… Забирайте свою мазню. Хотела помочь вам, Глазунов, но чем закончилась выставка в Манеже? Пришлось закрыть ее. Лишь вы шагаете в ногу со временем, остальные советские художники идут неправильно! Так, по-вашему?».

Джина Лоллобриджида. (1963). Автор: И.С. Глазунов

Но как бы там ни было, вскорости Глазунов по рекомендации А.Громыко — министра иностранных дел едет в Испанию, что бы оформить интерьеры советского посольства в Мадриде. Там-то и началась мировая слава художника. Он блестяще проявил себя в качестве придворного живописца.

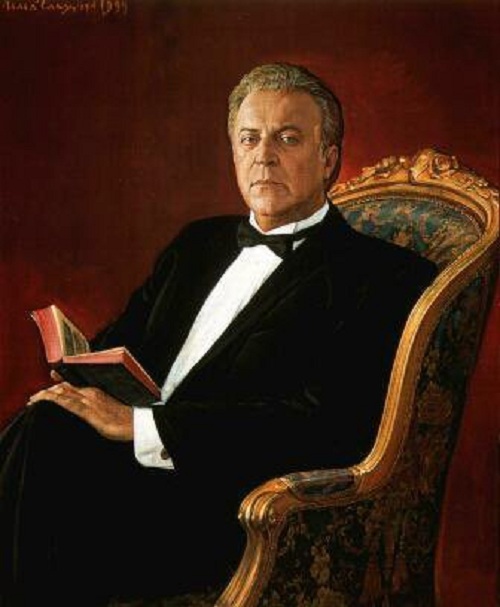

Его наполненные откровенной лестью портреты возымели большой спрос среди политических деятелей и знаменитостей мировой величины. В этом списке были: Сальвадор Альенде, Урхо Кекконен, Индира Ганди, Курт Вальдхайма, испанский король Хуан Карлос I, папа Иоанн Павел II, Фидель Кастро; деятели искусства – Федерико Феллини, Давид Альфаро Сикейрос, Джина Лоллобриджида, Марио дель Монако, Доменико Модуньо. Позже в списке оказались и российские политики и деятели культуры Л.Брежнев, С.Михалков, И.Смоктуновский, В.Севастьянов, С.Смирнов, И.Кобзон, И.Резник и множество других.

Портрет короля Швеции Карла XVI Густава. (1974) Автор: И.С. Глазунов

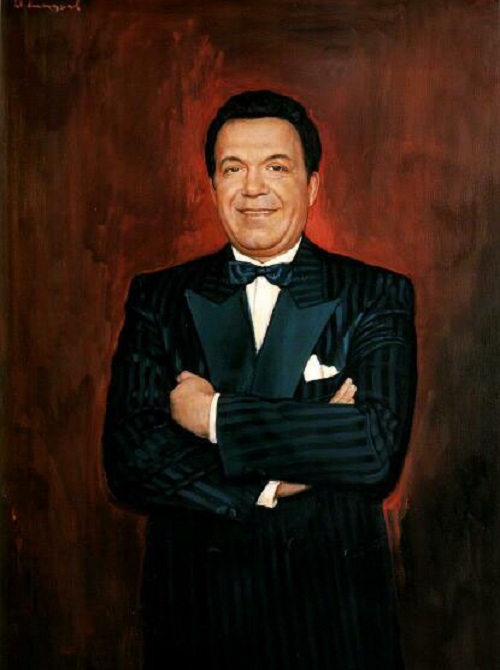

Иосиф Кобзон. (1990). Автор: И.С. Глазунов

А.Собчак. Фрагмент.(1995). Автор: И.С. Глазунов

Илья Резник. (1999). Автор:

И.С. Глазунов

Иван Глазунов, сын художника. (1994).Автор: И.С. Глазунов

Вера Глазунова, дочь художника.(1994) Автор: И.С.Глазунов

Портрет Инессы Орловой. «Канун». 1917год (2003). Автор: И.С. Глазунов

Это всего лишь несколько ярких страниц из биографии метра. Его творчество многогранно и безгранично: более трех тысяч живописных полотен, огромное количество театральных декораций, большое множество проиллюстрированных литературных произведений. Феномен Глазунова, увенчанного лаврами, — неуемное трудолюбие с одной стороны, а с другой — деловая хватка предпринимателя. Он сумел создать свою малую империю, начиная с многоэтажного музея собственной живописи в центре Москвы на Волхонке, и заканчивая старинной усадьбой, в которой находится мастерская и резиденция Ильи Сергеевича.

Илья Глазунов в своей мастерской.

Предприимчивость и талант метра всегда раздражали и продолжают раздражать и коллег художников, и критиков, и ценителей искусства, и просто завистников.

Илья Глазунов «за годы жизни потерял много близких друзей, но не потерял ни одного из своих врагов».

Источник: