Архив за месяц: Июнь 2017

Уникальные снимки из далекого прошлого.Есть фотографии, которые куда интереснее и информативнее, чем учебники истории. Разглядывая их, можно заметить интереснейшие детали, которые порой радикально могут изменить представление об исторических событиях. В этом обзоре собраны именно такие ретро снимки.

1. Строительство Эйфелевой башни

Строительство металлической башни в центре Парижа в 1888 году.

2. Строительство 22-этажного небоскрёба на Манхэттене

Строительство Флэтайрон-Билдинг. США, Нью-Йорк, 1902 год.

3. Электромобиль Томаса Эдисона

Электромобиль Томаса Эдисона марки Detroit Electric в 1907 году.

4. Неизвестный Нью-Йорк

Одна из улиц в Нью-Йорке в 1908 году.

5. Конструкция с колесами

Роликовые коньки, 1910 год.

6. Час пик

Час пик в Чикаго в 1909 году.

7. Уникальный снимок Мачу-Пикчу

Первое фото после открытия Мачу-Пикчу в 1912 году.

8. Первое и последние плавание

Последняя известная фотография Титаника.

9. После крушение Титаника

На следующий день после крушения Титаника. Лондон, 16 апреля 1912 года.

10. Братья Дэвидсоны

Уильям Харли и Артур Дэвидсон в 1914 году.

11. Строгие правила

Купальник не должен быть выше 6 дюймов от колена.

12. Запечатанная гробница Тутанхамона

Запечатанный вход в гробницу Тутанхамона.

13. Автобус NS-Type

Лондонский автобус в 1928 году.

14. Мафия бессмертна

Очередь за бесплатным супом от главаря чикагской мафии Аль Капоне. Чикаго, 1931 год.

15. Уникальное гидротехническое сооружение в США

Задняя часть плотины Гувера в 1936 году.

Источник:

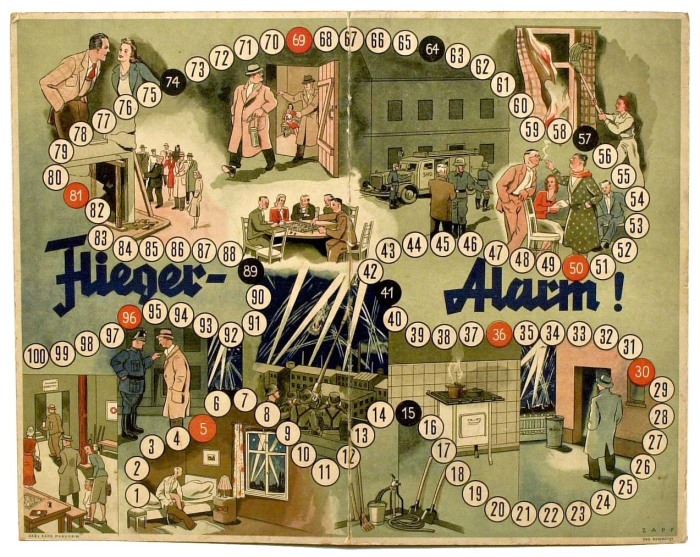

В известном синтоистском святилище Никко Тосё-гу в японском городе Никко находится произведение искусства, известное во всем мире. Резное панно с изображением трех мудрых обезьян расположено над дверью этого храма с XVII века. Сделанная скульптором Хидари Дзингоро резьба представляет собой иллюстрацию известной фразы «Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу».

Считается, что эта пословица пришла в Японию из Китая в VIII веке, как часть Тэндай-буддийской философии. Она представляет собой три догмы, которые символизируют житейскую мудрость. Резная панель с обезьянами — только одна маленькая часть большой серии панелей в святыне Тосё-гу.

Три обезьяны в святыне Тосё-гу в Никко, Япония.

Всего существует 8 панелей, которые представляют собой «Кодекс поведения», разработанный известным китайским философом Конфуцием. В сборнике изречений философа «Лунь юй» («Аналекты Конфуция») встречается подобная фраза. Только в редакции, датируемой примерно II – IV веками нашей эры, она звучала немного по-другому: «Не смотри на то, что противоречит благопристойности; не слушай того, что противоречит благопристойности; не говори того, что противоречит благопристойности; не делай того, что противоречит благопристойности». Вполне возможно, что это оригинальная фраза, которая была сокращена после того, как она появилась в Японии.

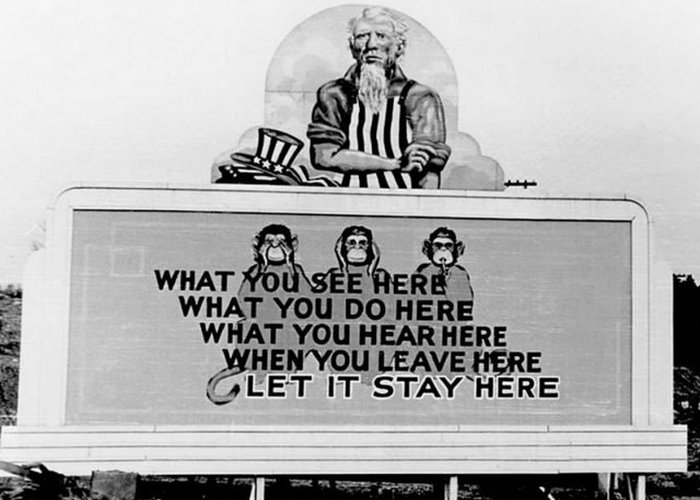

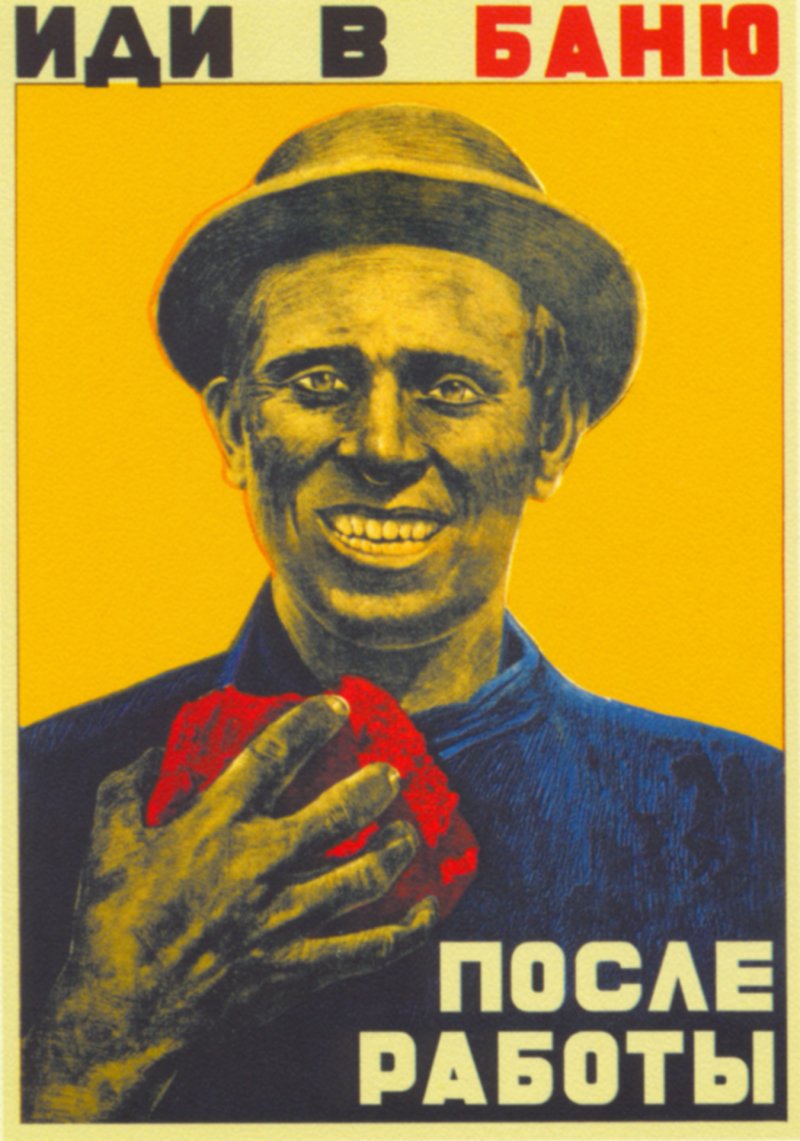

Плакат времен Второй мировой, адресованный участникам Манхэттенского проекта.

Обезьяны на резной панели — японские макаки, которые очень распространены в Стране восходящего Солнца. На панели обезьяны сидят в ряд, первая из ни закрывает себе лапами уши, вторая закрывает рот, а третья вырезана с закрытыми глазами.

Обезьяны широко известны как «не вижу, не слышу, не говорю», но на самом деле, у них есть свои имена. Обезьяну, которая закрывает себе уши, зовут Кикадзару, которая закрыла себе рот, — Ивадзару, а Мидзару закрывает глаза.

Три мудрые обезьяны на пляже в Барселоне.

Имена, вероятно, являются игрой слов, поскольку они все заканчиваются на «дзару», что на японском языке обозначает обезьяну. Второе значение этого слова — «уходить», то есть каждое слово можно интерпретировать как фразу, направленную на зло.

Вместе эта композиция на японском языке называется «Самбики-Сару», т. е. «Три мистические обезьяны». Иногда же к известному трио добавляют четвертую обезьяну по имени Сидзару, которая представляет принцип «не совершать никакого зла». Стоит отметить, что согласно общепринятого мнения, Сидзару добавили гораздо позже в сувенирной индустрии, только для коммерческих целей.

Литье из латуни.

Обезьяны представляют собой подход к жизни в религиях синто и косин. Историки считают , что символу трех обезьян приблизительно 500 лет, однако, некоторые утверждают, что подобная символика была распространена в Азии буддистскими монахами, возникнув в древней индуистской традиции. Фотографии обезьян можно увидеть на древних свитках косин, в то время святилище Тосё-гу, где расположено знаменитое панно, было возведено, как священное здание для верующих синто.

Самый старый памятник косин.

Вопреки распространенному мнению о том, что три обезьяны возникли в Китае, скульптуры и картины «не вижу зла, не слышу зла, не говорю зла» вряд ли найти в любой другой стране, кроме Японии. Самый старый памятник косин, на котором фигурировали обезьяны, был построен в 1559 году, но на нем есть только одна обезьяна, а не три.

Источник:

В 1989–1991 годах на территории СССР происходил процесс, позже названный «парадом суверенитетов». Одна за другой союзные и автономные республики провозглашали декларации о независимости, что и стало одним из главных факторов, который вскоре привел к распаду СССР. Но некоторые из этих республик позднее вошли в состав Российской Федерации.

От Чечено-Ингушской АССР до Чеченской Республики

Самая драматичная и самая известная история произошла с Чечней. Независимая Чеченская Республика Нохчи-Чо была провозглашена 8 июня 1991 года. При этом в регионе сложилось двоевластие: более трех месяцев он фактически управлялся Общенациональным конгрессом чеченского народа и Верховным Советом ЧИАССР, самораспустившимся 15 сентября.

Результаты выборов в конце октября 1991 года, когда президентом республики стал Джохар Дудаев, были признаны руководством РСФСР недействительными. 7 ноября Ельцин объявил на территории Чечено-Ингушетии чрезвычайное положение. Дудаев ответил на это введением военного положения. Самолеты с российскими военнослужащими были блокированы отрядами Дудаева в аэропорту Ханкалы. Чтобы спасти солдат, правительство России пошло на компромисс. Благодаря этому сторонники независимости Чечни временно одержали верх.

Это было началом многолетнего кровавого конфликта. Он включал две войны, длившихся с декабря 1994-го до августа 1996 года и с августа 1999-го до апреля 2000-го. Хотя в 2003 году была принята новая Конституция, одобренная пророссийским руководством Чечни во главе с муфтием Ахматом Кадыровым, будущим президентом, и утверждавшая вхождение республики в состав РФ, часто датой окончания второй чеченской войны называют 16 апреля 2009 года, когда был отменен режим контртеррористической операции.

Ингушетия официально отделилась от Чечни и стала республикой в составе Российской Федерации в начале 1993 года. Примечательно, что четкие границы между Чечней и Ингушетией не установлены до сих пор.

Нет и четких исторических рамок существования независимого чеченского государства – Чеченской Республики Нохчи-чо, позднее — Чеченской Республики Ичкерии – имевшего свои Конституцию, флаг и герб, но не признанного ни одной страной мира.

Республика Татарстан

Присоединение к России Республики Татарстан, в 1992 году отказавшейся подписать общий для всех субъектов РФ Федеративный договор, обошлось без массовых кровопролитий и вооруженных столкновений.

Но споры о государственном статусе республики проходили крайне эмоционально и сопровождались многочисленными дипломатическими и даже психологическими ходами и уловками.

Еще в 1991 году, до августовского путча, во время подготовки Союзного договора Ельцин пообещал Татарской АССР, что с ней подпишут отдельное соглашение, предоставляющее большие полномочия и автономность, чем другим республикам. В 1992-м президент РФ, по-видимому, счел былые обещания недействительными. Хотя именно в Татарстане он двумя годами раньше обронил неосторожную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

Настойчивые попытки побудить татарстанское руководство поспешить с подписанием Федеративного договора вызвало реакцию, прямо противоположную желаемой. 21 марта прошел референдум о независимости Республики Татарстан. 61,4% голосовавших заявили, что хотели бы жить в суверенном государстве.

Россия всячески старалась предотвратить референдум. Сначала Конституционный суд РФ признал формулировку вопроса незаконной. Затем, непосредственно накануне референдума, Ельцин обратился к гражданам Татарстана по радио с увещеваниями. Но законодательные вердикты и просьбы, и угрозы были тщетны.

30 ноября 1992 года была введена Конституция Республики Татарстан, закреплявшая ее государственный суверенитет.

Однако диалог продолжался, и в итоге татарстанские политики во главе с президентом Шаймиевым добились своего. По уникальному в некотором роде договору 1994 года Республика Татарстан объявлялась не субъектом РФ, но суверенным государством, ассоциированным с РФ.

Такое положение вещей сохранялось до пересмотра Конституции по требованию России в начале 2000-х. В редакции от 19 апреля 2002 года Татарстан назван субъектом РФ, сохраняющим суверенные полномочия.

В конце июля 2017 года истекает срок последнего договора о разграничении полномочий РФ и Татарстана, заключенного десять лет назад. Это подогревает сепаратистские настроения, и время от времени в верхах политических кругов республики раздаются призывы потребовать у России независимость.

Республика Тыва

Строго говоря, с формальной точки зрения Тыва никогда не выходила из состава РФ. Однако по собственной инициативе и без согласия России присвоила себе большие полномочия, чем те, что предусматривал Федеративный договор 1992 года. Конституция республики от 12 декабря 1993 года, принятая на всенародном референдуме, во многом противоречила Конституции РФ. Например, Тыва оговаривала свое право на самоопределение, а также право без обсуждения с центром решать военно-политические вопросы и вопрос о гражданстве, реорганизовывать судебную систему.

Эти спорные пункты в течение восьми лет были предметом неустанного дипломатического торга. Тыва шла на компромиссы постепенно. До 2001 года в Конституцию были внесены порядка 60 более и менее значительных поправок.

В Конституции Тывы, принятой 6 мая 2001 года, уже не говорилось о суверенитете, а по итогам референдума 2010-го в нее было внесено много важных поправок. Так, была упразднена статья о местном гражданстве. Республика пошла на уступки по совокупности причин, и не последней из них было то, что Тыва нуждалась в разнообразной помощи со стороны России.

источник

В 1989–1991 годах на территории СССР происходил процесс, позже названный «парадом суверенитетов». Одна за другой союзные и автономные республики провозглашали декларации о независимости, что и стало одним из главных факторов, который вскоре привел к распаду СССР. Но некоторые из этих республик позднее вошли в состав Российской Федерации.

От Чечено-Ингушской АССР до Чеченской Республики

Самая драматичная и самая известная история произошла с Чечней. Независимая Чеченская Республика Нохчи-Чо была провозглашена 8 июня 1991 года. При этом в регионе сложилось двоевластие: более трех месяцев он фактически управлялся Общенациональным конгрессом чеченского народа и Верховным Советом ЧИАССР, самораспустившимся 15 сентября.

Результаты выборов в конце октября 1991 года, когда президентом республики стал Джохар Дудаев, были признаны руководством РСФСР недействительными. 7 ноября Ельцин объявил на территории Чечено-Ингушетии чрезвычайное положение. Дудаев ответил на это введением военного положения. Самолеты с российскими военнослужащими были блокированы отрядами Дудаева в аэропорту Ханкалы. Чтобы спасти солдат, правительство России пошло на компромисс. Благодаря этому сторонники независимости Чечни временно одержали верх.

Это было началом многолетнего кровавого конфликта. Он включал две войны, длившихся с декабря 1994-го до августа 1996 года и с августа 1999-го до апреля 2000-го. Хотя в 2003 году была принята новая Конституция, одобренная пророссийским руководством Чечни во главе с муфтием Ахматом Кадыровым, будущим президентом, и утверждавшая вхождение республики в состав РФ, часто датой окончания второй чеченской войны называют 16 апреля 2009 года, когда был отменен режим контртеррористической операции.

Ингушетия официально отделилась от Чечни и стала республикой в составе Российской Федерации в начале 1993 года. Примечательно, что четкие границы между Чечней и Ингушетией не установлены до сих пор.

Нет и четких исторических рамок существования независимого чеченского государства – Чеченской Республики Нохчи-чо, позднее — Чеченской Республики Ичкерии – имевшего свои Конституцию, флаг и герб, но не признанного ни одной страной мира.

Республика Татарстан

Присоединение к России Республики Татарстан, в 1992 году отказавшейся подписать общий для всех субъектов РФ Федеративный договор, обошлось без массовых кровопролитий и вооруженных столкновений.

Но споры о государственном статусе республики проходили крайне эмоционально и сопровождались многочисленными дипломатическими и даже психологическими ходами и уловками.

Еще в 1991 году, до августовского путча, во время подготовки Союзного договора Ельцин пообещал Татарской АССР, что с ней подпишут отдельное соглашение, предоставляющее большие полномочия и автономность, чем другим республикам. В 1992-м президент РФ, по-видимому, счел былые обещания недействительными. Хотя именно в Татарстане он двумя годами раньше обронил неосторожную фразу: «Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

Настойчивые попытки побудить татарстанское руководство поспешить с подписанием Федеративного договора вызвало реакцию, прямо противоположную желаемой. 21 марта прошел референдум о независимости Республики Татарстан. 61,4% голосовавших заявили, что хотели бы жить в суверенном государстве.

Россия всячески старалась предотвратить референдум. Сначала Конституционный суд РФ признал формулировку вопроса незаконной. Затем, непосредственно накануне референдума, Ельцин обратился к гражданам Татарстана по радио с увещеваниями. Но законодательные вердикты и просьбы, и угрозы были тщетны.

30 ноября 1992 года была введена Конституция Республики Татарстан, закреплявшая ее государственный суверенитет.

Однако диалог продолжался, и в итоге татарстанские политики во главе с президентом Шаймиевым добились своего. По уникальному в некотором роде договору 1994 года Республика Татарстан объявлялась не субъектом РФ, но суверенным государством, ассоциированным с РФ.

Такое положение вещей сохранялось до пересмотра Конституции по требованию России в начале 2000-х. В редакции от 19 апреля 2002 года Татарстан назван субъектом РФ, сохраняющим суверенные полномочия.

В конце июля 2017 года истекает срок последнего договора о разграничении полномочий РФ и Татарстана, заключенного десять лет назад. Это подогревает сепаратистские настроения, и время от времени в верхах политических кругов республики раздаются призывы потребовать у России независимость.

Республика Тыва

Строго говоря, с формальной точки зрения Тыва никогда не выходила из состава РФ. Однако по собственной инициативе и без согласия России присвоила себе большие полномочия, чем те, что предусматривал Федеративный договор 1992 года. Конституция республики от 12 декабря 1993 года, принятая на всенародном референдуме, во многом противоречила Конституции РФ. Например, Тыва оговаривала свое право на самоопределение, а также право без обсуждения с центром решать военно-политические вопросы и вопрос о гражданстве, реорганизовывать судебную систему.

Эти спорные пункты в течение восьми лет были предметом неустанного дипломатического торга. Тыва шла на компромиссы постепенно. До 2001 года в Конституцию были внесены порядка 60 более и менее значительных поправок.

В Конституции Тывы, принятой 6 мая 2001 года, уже не говорилось о суверенитете, а по итогам референдума 2010-го в нее было внесено много важных поправок. Так, была упразднена статья о местном гражданстве. Республика пошла на уступки по совокупности причин, и не последней из них было то, что Тыва нуждалась в разнообразной помощи со стороны России.

источник

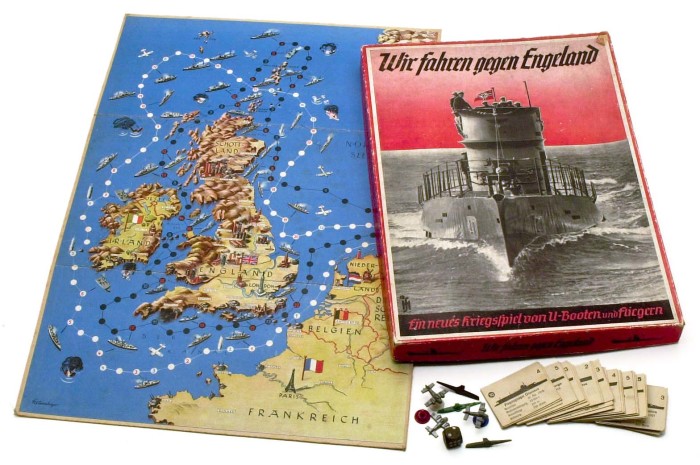

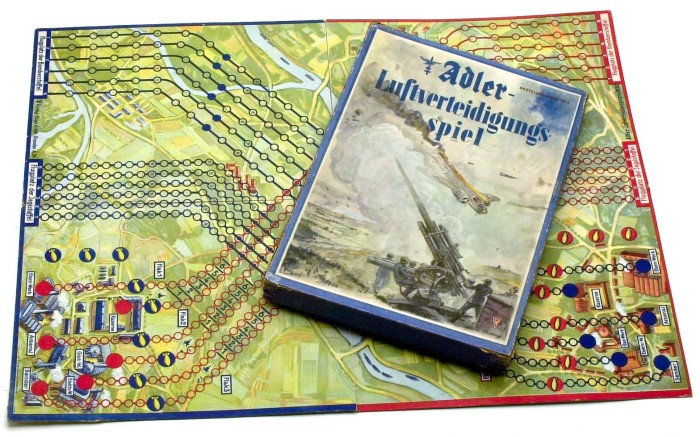

Немецкая настольная игра Wir fahren gegen England,

в которой немецкие дети контролировали британскую береговую линию с помощью самолетов и подводных лодок, 1939 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.С приходом нацистов к власти в Германии началась всесторонняя пропаганда их мировоззрений. Особый упор делался на воспитание и «обработку» детей. Теперь их стали интересовать военное дело, боевые самолеты и корабли. Даже настольные игры стали «пособием» по подготовке юных патриотов, солдатов, антисемитов.

Игра за немецкого парашютиста, 1941 год. | Фото: the-saleroom.com.

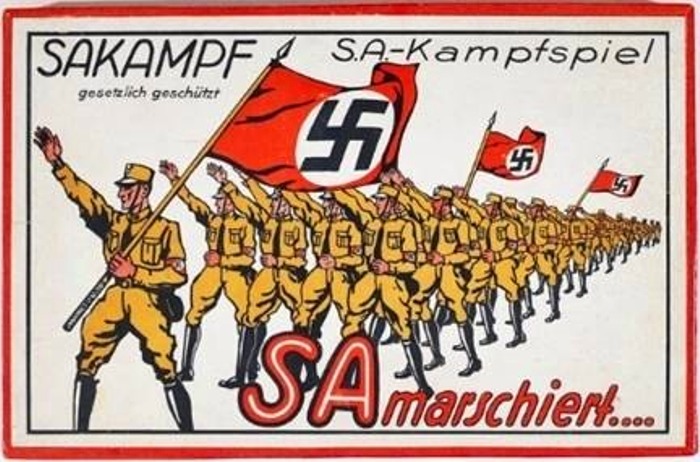

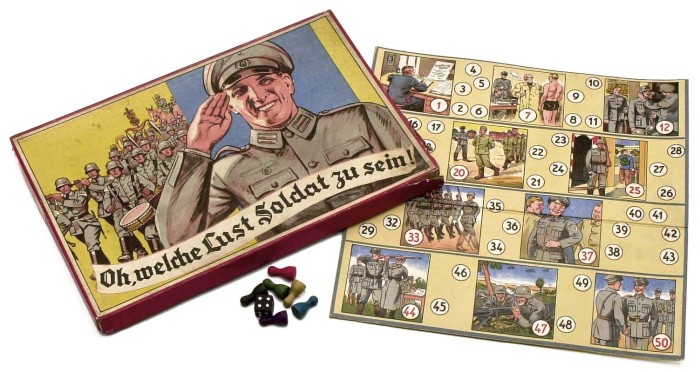

Во время Второй мировой войны детские настольные игры стали одним из способов пропаганды. Эти наглядные объекты использовались для духовного обучения, военной подготовки и общественного образования. Нацисты поднимали детский энтузиазм, знакомили их с военным делом, обучали, как вести себя при бомбежках, прививали ансисемитизм и чувство расового превосходства.

Немецкая настольная игра 1933 года. | Фото: atlasobscura.com.

Немецкая пропаганда – детская игра Oh, welche Lust Soldat zu sein («Ох, как весело быть солдатом»), 1937 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Еще с начала 1930-х годов члены Гитлерюгенд, «гитлеровская молодежь», играя, соревновались. Они бросали кости и «завоевывали» территории, «изгоняли евреев».

Поле для игры в пачиси, трансформированное в свастику. | Фото: atlasobscura.com.

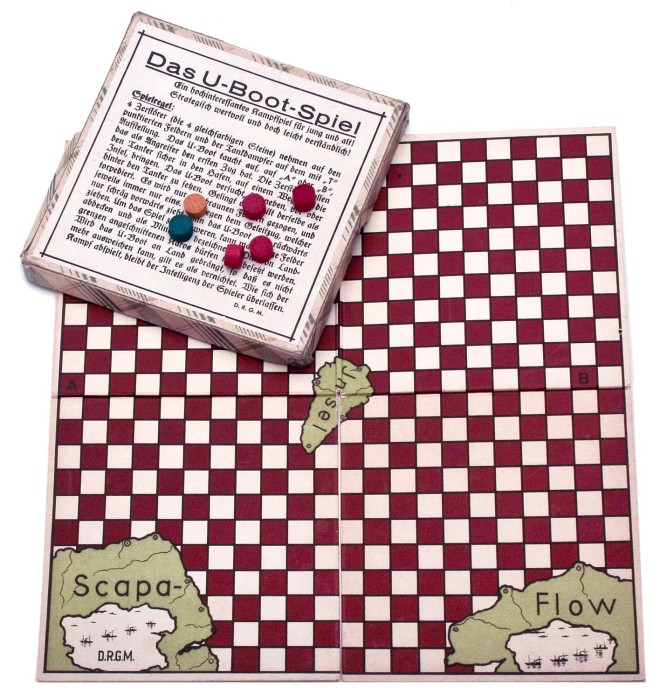

Das U-Boot Spiel («Игра в подводную лодку»), 1940 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Настольная игра Kampf und Sieg («Сражение и победа»), 1941 год. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

С наступление Второй мировой войны стали популярны преимущественно военные игры. Дети стали «окружать» Великобританию, используя фишки-самолетики и подводные лодки. Также широко использовались символы антисемитизма, смерти. Даже если не было непосредственного подстрекательства к насилию, дети и подростки предполагали, что оно вокруг них.

Воздушно-боевая настольная игра, 1941 год. | Фото: atlasobscura.com.

Игра в подводную лодку, основанная на подвигах немецкого капитана Гюнтера Приена. | Фото: bbc.co.uk.

Настольная игра Adler Luftverteidigungsspiel, в которой нужно сбивать вражеские самолеты. | Фото: atlas-repropaperwork.com.

Тематика была самая разная. В одной из игр нужно было салютовать Гитлеру, в других – сбивать из зенитного орудия самолеты Союзников, прокладывать путь немецкому парашютисту позади вражеских позиций, блокировать вражеские радиопередачи в эфире. Таким образом, как написано в инструкции, «более глубокое значение игры лежит в постоянном бдении ума и защите Родины».

На досках для настольных игр часто изображались солдаты, обнимающие своих возлюбленных, сжигание деревень, облавы на евреев.

Фигурки для антисемитской настольной игры Juden Raus («Изгнание евреев»). | Фото: yadvashem.org.

Игра «Охота на угольного вора», в которой детей на наглядных примерах приучали к экономии ценного ресурса. | Фото: giochidelloca.it.

Настольная игра Flieger Alarm!(«Воздушная тревога!»), 1942 год. Фото: atlas-repropaperwork.com.

По мере того как война затянулась, на немецких игровых досках все чаще стали появляться признаки паранойи и пессимизма. Они предупреждали о появлении шпионов и опасности бомбардировок с воздуха. Игры, связанные с повседневной жизнью, учили, как вести себя во время и после авианалетов, тушить пожары, разбирать завалы и отстраивать дома. И во все это можно было делать, пережидая в подвалах бомбежки.

Качество материалов также ухудшилось. В 1942 году производители начали делать дешевые бумажные фигурки вместо изделий из металла или пластика. Игры как будто стали показателем экономики Германии, которая неуклонно катилась к поражению в войне.

Исследователи российской криминальной субкультуры объясняют феномен ее массового распространения в СССР тем, что воровской закон и идеология тоталитарного государства во многом схожи, – либерализму и демократии там не место.

Воры изначально открыто ставили себя вне общества и не собирались жить по его законам. Такая идея личной свободы импонировала многим затюканным режимом советским гражданам.

Воровской закон и тоталитарная идеология

До революции криминальный мир в произведениях российских писателей и поэтов, композиторов и художников не романтизировался. Москва воровская, описанная Владимиром Гиляровским, — это сборище криминального отребья, дно социума. Но уже с начала 20-х годов ХХ века воровская субкультура начала занимать особое место в сознании советских граждан как единственная идеология, открыто противопоставляющая себя действующему официальному общественно-политическому строю.

Отечественный исследователь этого феномена А. Н. Олейник объясняет подобное влияние схожестью, родственностью институциональных структур тюремного сообщества и российского социума: оба этих института основываются на тоталитаризме. И у воров, и в советском обществе не разграничивались частная и публичная жизнь. На первое место по воровским понятиям ставится закон; аналогичного мнения придерживалось и большинство не сидевших советских граждан.

Вместе с тем у воровского закона были многочисленные преимущества перед советской идеологией, делавшие «понятия» более привлекательными для широких масс. По кодексу чести воров запрещалось обманывать. Доносы, предательство, приспособленчество под мнение большинства по «понятиям» также считались дурным тоном, тогда как в советском обществе все вышеперечисленное не только не порицалось, но зачастую даже поощрялось.

Культивирование через творчество

Практически сразу после образования Советского Союза воровская среда начала поэтизироваться в литературе. Начало этому процессу положил в 20-х годах писатель И. Бабель, опубликовавший «Одесские рассказы» и романтизировавший таким образом образ некоронованного короля Молдаванки вора Беню Крика. В послевоенном СССР неформальная культура в значительной степени основывалась на блатной романтике и блатном жаргоне. В народе были широко распространены блатные песни, которые переписывались на катушечные, а потом и кассетные магнитофоны. Многие известные советские исполнители, такие как В. Высоцкий, А. Розенбаум, начинали свою творческую биографию как раз с подобных баллад.

Как считает Олейник, главная причина широкого распространения тюремной субкультуры не только и не столько в большом количестве советских граждан, прошедших через ГУЛАГ, а в устройстве самой советской системы: воровская идеология на тот момент представляла собой единственную альтернативу кодексу правил строителя коммунизма. Само воровское отрицание возможности сотрудничества с властью приближало криминальную субкультуру к массам. По мнению российского ученого И. М. Мацкевича, эта субкультура, паразитируя на культуре общества, являлась ее антиподом.

С падением железного занавеса и снятием запретов на обсуждение этой темы криминальная субкультура получила более широкое распространение: романтизации уголовной романтики способствовали многочисленные художественные фильмы, книги, публикации в прессе, передачи на телевидении, которое при этом сыграло (и до сих пор продолжает играть) едва ли не главную роль.

Молодежь как двигатель тюремной субкультуры

Воровская среда всегда опиралась на подрастающее поколение – вербовка в свои ряды молодежи, популяризация среди подростков уголовной романтики — неотъемлемая часть криминальной субкультуры. Как считал советский и российский культуролог Д. С. Лихачев, у тюремного и детско-подросткового общества много схожего: и там, и там используются стигматизирующие прозвища, остракизм. Более того, российские исследователи тюремной субкультуры убеждены, что с советских времен культура детей, подростков и молодежи движется и развивается в рамках тюремной культуры. Молодежные шайки в СССР почерпнули ценности поведения именно из воровской среды, тогда как в Америке этот процесс происходит с точностью до наоборот.

источник

Русский человек – не из робкого десятка. Не случайно есть «русская рулетка» и «русские горки». Но и у нас есть свои, только нам присущие страхи.

Полиция

Если среди американцев распространена необъяснимая боязнь клоунов, то у нас эту роль монстров выполняли милиционеры. «Придет милиционер и тебя заберет,» — этот материнский призыв к порядку знаком почти каждому россиянину, родившемуся в СССР. Правда, нельзя сказать, что в детстве мы особо боялись милиции: страх спонтанных контактов с правоохранительными органами появлялся у нас уже в более зрелом возрасте и подстегивался ходившими в народе историями о «милицейском беспределе» и молодым российским кинематографом.

Госучреждение

Всевозможные собесы, дэзы, жэки и прочие нотариусы. Сюда мы идем, как на плаху. Порой создается ощущение, что в стенах этих учреждений распыляют какой-то нервно-паралитический газ: здесь даже самые непроходимые гордецы и эгоцентристы вспоминают о смирении и покорности.

Кредитные организации

В отличие от западных граждан у нас еще не сформировалось доверие к банкам и их продуктам. Да что и греха таить, большинство жителей России до сих пор воспринимает банкиров как ростовщиков, «узаконенных мошенников», желающих вогнать честных граждан в долги, чтобы потом лишить их квартир и прочего имущества. Правда, в последние годы «отчаянных» людей, которые рискнули взять на себя бремя потребительского кредита и обзавелись кредитными картами, заметно выросло, но вместе с тем у этой смелой части населения вырос и страх перед банками, а также и коллекторами.

Сосульки

Как жители джунглей смотрят внимательно себе под ноги, чтобы не наступить ненароком на змею или скорпиона, так и мы, с приходом зимы, чаще начинаем смотреть на небо и избегать тротуаров. Сосулька, притаившаяся на карнизе дома, не прощает беспечности и невнимательности. Мы это хорошо помним. Причем, единственные в мире.

Сглаз

Этот страх достался нам от далеких предков, и он «работает» независимо от того, насколько наши знания продвинуты в теории суперструн, фрактальной геометрии и прочих достижениях науки. Поэтому в ситуациях, в которых какой-нибудь англо-сакс станет хвалиться грядущей успешной сделкой, мы будет сокрушаться о том, как плохо идут дела либо плевать через левое плечо и стучать по дереву.

Цыгане

Когда русский барин на Западе не мыслился без сопровождения «забойных», вокально-инструментальных цыганских таборов. Сегодня же каждый «подкованный» по части безопасности гражданин старается избегать случайных знакомств с прохожими «ромалами». Объяснить подобную эволюцию отношения к цыганам довольно сложно. Правда, и цыгане ходят теперь без гитар и не танцуют.

Обман в магазине

Этот страх достался к нам в наследство из Советского Союза, где процветали точные технологии обвеса и прочие манипуляции с продуктами. Несмотря на относительное изобилие, сегодня мы также остаемся на чеку. Правда, теперь нас в меньшей степени интересует отладка весов, сколько сами продукты: их происхождение, состав, срок годности, а главное соответствие стоимости указанной на ценнике и со стоимостью, «пробитой» на кассе. Но и «магазинные технологии» не стояли на месте: например, чтобы найти нужный ценник на конкретный продукт, уходит ни одна минута времени.

источник

Холодная война была не тихой. Мы решили вспомнить главные западные хиты «холодной войны», которые играли роль своеобразного саундтрека противостояния двух супердержав.

The Beatles — Back in USSR

Песня группы The Beatles из их «Белого альбома». Написана Полом Маккартни, однако официально это песня авторского дуэта Леннон/Маккартни. Написана в 1968 году как пародия на песню Чака Берри Back in the USA. В целом текст песни очень позитивен в отношении к Совесткому Союзу. Так, в припеве есть такие слова:

Я снова в СССР.

Такой везунчик ты, о, друг мой.

Снова в СССР.

Мне с украинками не устоять.

Запад в хвосте, о, да.

Хочу с москвичками петь, кричать.

Грузинки в мыслях на-на-на-на-на-на-на-на-навсегда.

При прослушивании песни создается впечатление, что “битлы” ничего не знают о “Железном знавесе”, о КГБ, о коварных коммунистах, о ядерной угрозе. Хотя, учитывая тот факт, что Пол Маккартни сочинял пародию на песню Back in the USA, слово USSR было просто самое подходящая для достижения нужного созвучия.

Стинг — Russians

В этой песни Стинг решил выступить третьей стороной в отношениях СССР и США. На дворе стоял 1985 год, перестройку еще не объявили, а ядерная угроза весела домокловым мечем над миром. Британский музыкант решил вмешаться. Стинг начинает песню с того, что признается в своем несогласии с заявлением Хрущева: «Мы вас похороним!». Певец старается объяснить, что пострадают все. Достается и американскому президенту: “Рейган говорит: «Мы вас защитим!». Я не разделяю его точку зрения». Нет, конечно, Стинг не отказывается легкомысленно от защиты: он просто сомневается в ее средствах.

Песню можно назвать вариацией русского народного заговора: Стинг как заклинание повторяет: I hope the Russians love their children too («Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей»). Надо сказать, что мантра последователя буддизма Стинга сработала очень быстра: песня была выпущена 1 ноября 1985 году, а через несколько дней в Женеве встретились главы СССР и США и официально заявили, что «ядерная война не должна быть развязана и в ней не может быть победителей».

Scorpions — Wind of change

Композиция западногерманской группы вышла в 1990 году и сразу же стала хитом в Европе и США. Музыканты вдохновлялись перестройкой Горбачева, падением «Железного занавеса» и разрушением Берлинской стены. Кстати, сингл стал самым распространенным саундреком для документальных хроник о разрушении последней. Песня настолько понравилась Михаилу Горбачеву, что он принял немецкую группу в Кремле. Михаил Сергеевич сохранил свое пристрастие и спустя много лет: Scorpions пели «Ветер перемен» на его 80-летие в Лондоне.

В песне есть такие слова: «…пусть ваша балалайка пропоёт то, что хочет сказать моя гитара». Хочется предложить, а давайте – наоборот..

Крис де Бурк — Moonlite and vodka

Лирический герой этой песни, которым является американский разведчик, пьет в московском баре водку и жалуется на жизнь. Все здесь в СССР раздражает: “пиво дрянное, а еда и того хуже, И этот проклятый холод, чтоб его..” Но это еще куда ни шло – хуже всего, что герой никак не может понять местных женщин. Так, девушку, которая ему строит глазки в баре, он подозревает в работе на КГБ. Единственное, что греет душу, застрявшего в Москве шпиона, это водка и лунный свет.

Песня была написана Крисом де Бурком в 1984 году, когда отношения США и СССР были весьма напряженными. Спустя годы, когда СССР не было, композитор, приехав в Россию, долго оправдывался: убеждал, что написал песню как шутку. Видимо, к этому моменту пиво и еда стали более качественными, а женщины – понятными.

Билли Джоэл – Leningrad

Div Clear

В отличие от негативно настроенного Криса де Бурка, американская звезда Билли Джоэл в своей песне Leningrad нарисовал более позитивный образ СССР. Правда, на дворе стоял уже 1989 год, и американская пропаганда сбавила свои обороты в дискредитации Совесткого Союза.

Песня рассказывает о судьбах двух людей – русского и американца, которые формировались в годы холодной войны. Пока американский герой песни прятался под партой во время Карибского кризиса, его советский сверстник, Виктор, «учился служить родине и пил водку, чтобы утопить ненависть к американцам». В конечном итоге все образовалось: спустя много лет американец приехал с дочкой в Ленинград, чтобы посмотреть в глаза неуемным советским людям; там он встретил Виктора, они обнялись и ненависть исчезла. Правда, русский герой песни уже к этому времени покончил со своей военной карьерой и устроился работать в цирк. Следующие слова Билли Джоэла можно считать пророческой метафорой о судьбе СССР:

Виктора отправили

В штаб Красной Армии

Он, отслужив свое,

стал клоуном в цирке.

Pet Shot Boys — Go West

Хит британского дуэта был записан в 1993 году, когда уже СССР не было на карте мира. Съемки проходили на Красной площади, а в аранжировке песни был использован Гимн Советского Союза. Зрители воспринимали песню, как гимн переменам, которые произошли в Россию, однако не все было так однозначно. Мало кто знает, что песня была написана в 1979 году совсем другой группой Village People, а Pet Shot Boys просто записали кавер-версию и изменили аранжировку. Так вот, изначально песня была написана как гимн гомосексуалистов с призывом отправляться на Запад, в Сан-Франциско, где геи могли себя чувствовать себя более свободными. Поэтому эти слова из песни можно понимать двояко:

Мы пойдем нашей дорогой

Мы однажды уедем

В моей руке твоя рука

Мы осуществим наши планы.

Мы будем высоко лететь

Скажем «до свидания» всем нашим друзьям

Мы начнем новую жизнь

Это то, что мы сделаем.

Эдвард Хантингтон – USSR

Это поп-звезда с очень странной судьбой. Англичанин, волею судьбы ставший представителем итальянского диско, пронесся кометой над европейской поп-музыкой, чтобы потом, на взлете, стать обычным преподавателем в школе. В 1986 году двадцатилетний Хантингтон взорвал все хит-парады Европы песней USSR. Этот синг своего рода противоядием, антидотом, нейтрализовавшим многолетнюю антисоветскую пропаганду. Он сделал за 5 минут то, что не смог сделать советский агитпроп за 40 лет. А ведь все так просто:

День сменяет ночь.

В поезде на Москву

Я возвращаюсь выпить ледяной водки.

Белый пейзаж,

Солнце светит сквозь сосульки.

Я танцую на снегу под балалайку.

Время проходит, но русские девушки, кажется,

Навсегда остались у меня в памяти.

Ну, теперь-то ты понимаешь, почему

Я здесь даже оставил бы своё сердце, если бы мог.

Я снова в СССР.

источник

Огуречный рассол издревле считался лучшим средством от тяжелого похмелья. Многие предпочитают думать, что он помогает от цинги и даже способен вылечить пародонтоз. Рассол, действительно, уменьшает головную боль наутро после обильного возлияния алкогольных напитков, но для лечения других болезней его использовать не следует. Этот столь любимый русскими людьми напиток способен нанести организму серьезный вред.

Слишком много соли

Первая опасная составляющая огуречного рассола — поваренная соль. Она используется как натуральный консервант, благодаря чему овощи не только приобретают специфический и столь любимый многими соленый вкус, но еще и не портятся достаточно долгое время. Процентное соотношение соли в маринаде для огурцов крайне высоко. Выпить стакан огуречного рассола равносильно оглушению организма ударной дозой пересоленной воды.

Поваренная соль провоцирует задержку влаги в тканях и увеличивает объем крови. В результате сердце начинает работать в усиленном режиме и «гонять» по венам дополнительный объем жидкости. Людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями это может сослужить очень плохую службу и даже спровоцировать кризис. Если же у человека уже были инфаркты, пищу лучше подсаливать по минимуму, а о рассоле вообще рекомендуется забыть.

Также очень плохо пересоленная жидкость влияет на почки и пищеварительную систему. Категорически противопоказан огуречный рассол пациентам с панкреатитом, почечных камнях, холециститом, гепатитом. Все эти заболевания он только усугубляет. Не стоит увлекаться рассолом и тем, кто страдает от варикоза. Из-за задержки воды в организме ноги будут опухать сильнее, а вены значительнее увеличиваться в объеме.

Слишком много уксуса

Если речь идет о маринаде для хрустящих огурчиков, нельзя забывать и об уксусе. Совсем небольшие порции этой гастрономической добавки приносят здоровому организму пользу. Но в больших количествах уксус крайне вреден. Он слишком агрессивно воздействует на слизистую пищевода, желудка и повышает кислотность. При длительном злоупотреблении огуречным рассолом у человека может развиться гастрит, язвенная болезнь и даже цирроз печени.

Еще одно вредное свойство огуречного рассола связано с красотой. Дело в том, что высокая концентрация соли и уксуса опасны для эмали. Если слишком увлекаться любым рассолом — огуречным, капустным и пр. — неотвратимо начнутся проблемы с зубами. Потемнение и реминерализация эмали гарантированы. Так что желающим сохранить ослепительную улыбку, здоровые желудок, сердце и другие органы стоит задуматься над тем, стоит ли вообще пить рассол.

Красной армия вывезла из оккупированной Германии множество трофеев: от гобеленов и сервизов до автомобилей и бронетехники. Среди них были и такие, которые стали легендой.

«Мерседес» Жукова

В конце войны маршал Жуков стал хозяином бронированного «Мерседеса», сконструированного по заказу Гитлера «для необходимых рейху людей». «Виллисы» Жуков не любил, и укороченный седан «Мерседес-Бенц-770к» оказался как нельзя кстати. Этот скоростной и безопасный автомобиль с 400-сильным мотором маршал использовал практически везде – только на принятие капитуляции отказался в нем ехать.

«Немецкая броня»

Известно, что Красная армия воевала на трофейной бронетехнике, но мало кто знает, что делала она это уже в первые дни войны. Так, в «журнале боевых действий 34-й танковой дивизии» говорится о захвате 28-29 июня 1941 года 12 немецких танков, которые использовались «для ведения огня с места по артиллерии противника».

Во время одного из контрударов Западного фронта 7 июля воентехник Рязанов на своем танке Т-26 прорвался в немецкий тыл и в течение суток вел бой с неприятелем. К своим он вернулся в трофейном «Pz. III».

Наряду с танками, советские военные часто использовали и немецкие самоходные орудия. Например, в августе 1941 года при обороне Киева были захвачены два полностью исправных «StuG III». Очень успешно воевал на самоходках младший лейтенант Климов: в одном из боев, находясь в «StuG III», за один день боя он уничтожил два немецких танка, бронетранспортер и две грузовые машины за что был награжден орденом Красной звезды.

В целом за годы войны отечественные ремонтные заводы вернули к жизни не менее 800 немецких танков и САУ. Бронетехника вермахта пришлась ко двору и эксплуатировалась даже после войны.

«U-250»

30 июля 1944 года в Финском заливе советскими катерами была потоплена немецкая подводная лодка «U-250». Решение о ее подъеме было принято практически сразу, однако скалистая отмель на глубине 33 метров и немецкие бомбы сильно затягивали процесс. Только 14 сентября подлодка была поднята и отбуксирована в Кронштадт.

В ходе осмотра отсеков были обнаружены ценные документы, шифровальная машинка «Энигма-М», а также самонаводящиеся акустические торпеды «Т-5». Однако советское командование больше интересовала сама лодка – как образец германского кораблестроения. Немецкий опыт собирались перенять в СССР.

20 апреля 1945 года «U-250» пополнила состав ВМФ СССР под наименованием «ТС-14» (трофейная средняя), однако использовать в связи с отсутствием нужных запчастей ее не получилось. Через 4 месяца субмарину исключили из списков и отправили на металлолом.

«Дора»

Когда советские войска добрались до немецкого полигона в Хильберслебене их ожидало множество ценных находок, но особенно военных и лично Сталина внимание привлекло сверхтяжелое 800-мм артиллерийское орудие «Дора», разработанное фирмой «Крупп».

Эта пушка – плод многолетних исканий – обошлась немецкой казне в 10 миллионов рейхсмарок. Своим названием орудие обязано жене главного конструктора Эриха Мюллера. Проект был подготовлен в 1937 году, но только в 1941 вышел первый опытный образец.

Характеристики гиганта поражают и сейчас: «Дора» стреляла 7,1-тонными бетонобойными и 4,8-тонными фугасными снарядами, длина ее ствола – 32.5 м, вес – 400 т, угол вертикального наведения – 65°, дальнобойность – 45 км. Впечатляла и поражающая способность: броня толщиной 1 м, бетон – 7 м, твердый грунт – 30 м.

Скорость полета снаряда была такова, что сначала слышался взрыв, потом свист летящей боеголовки, и лишь затем доходил звук выстрела.

История «Доры» закончилась в 1960 году: орудие было разрезано на части и переплавлено в мартене завода «Баррикады». Снаряды взорвали на полигоне Прудбоя.

Дрезденская галерея

Поиски картин Дрезденской галереи были похожи на детективную историю, однако закончились успешно, и в конечном итоге полотна европейских мастеров благополучно добрались в Москву. Берлинская газета «Тагесшпиль» тогда писала: «Эти вещи взяты в порядке возмещения за разрушенные русские музеи Ленинграда, Новгорода и Киева. Разумеется, русские никогда не отдадут своей добычи».

Почти все картины прибыли поврежденными, однако задачу советским реставраторам облегчали прикрепленные к ним записки о поврежденных местах. Самые сложные работы произвел художник Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Павел Корин. Ему мы обязаны сохранением шедевров Тициана и Рубенса.

Со 2 мая по 20 августа 1955 года в Москве прошла выставка полотен Дрезденской картинной галереи, которую посетили 1 200 000 человек. В день церемонии закрытия выставки был подписан акт о передаче первой картины в ГДР – ею оказался «Портрет молодого человека» Дюрера. Всего в Восточную Германию было возвращено 1240 полотен. Для перевозки картин и другого имущества понадобились 300 железнодорожных вагонов.

Золото Трои

Большинство исследователей считает, что самым ценным советским трофеем Второй мировой стало «Золото Трои». «Клад Приама» (так первоначально называлось «Золото Трои») найденный Генрихом Шлиманом представлял из себя почти 9 тысяч предметов – золотые диадемы, серебряные застежки, пуговицы, цепи, медные топоры и другие изделия из драгоценных металлов.

Немцы тщательно припрятали «троянские сокровища» в одной из башен системы ПВО на территории Берлинского зоопарка. Непрерывные бомбежки и артобстрелы уничтожили почти весь зоопарк, но башня осталась невредимой. 12 июля 1945 года вся коллекция прибыла в Москву. Часть экспонатов осталась в столице, а другая была передана в Эрмитаж.

Долгое время «троянское золото» было спрятано от посторонних глаз, и лишь в 1996 году Пушкинский музей устроил выставку редких сокровищ. «Золото Трои» Германии не вернули до сих пор. Как это ни странно, но Россия имеет на него не меньшие права, так как Шлиман, женившись на дочери московского купца, стал русским подданным.

Цветное кино

Весьма полезным трофеем оказалась немецкая цветная пленка АГФА, на которую в частности был снят «Парад Победы». А в 1947 году рядовой советский зритель впервые увидел цветное кино. Это были фильмы США, Германии и других стран Европы привезенные из советской зоны оккупации. Большую часть кинокартин смотрел Сталин со специально сделанным под него переводом.

Популярностью пользовались приключенческие ленты «Индийская гробница» и «Охотники за каучуком», биографические – о Рембрандте, Шиллере, Моцарте, а также многочисленные фильмы-оперы.

Культовым в СССР стал фильм Георга Якоби «Девушка моей мечты» (1944). Интересно, что первоначально фильм назывался «Женщина моих грез», однако партийное руководство посчитало что «грезить о женщине неприлично» и переименовало ленту.