Архив за месяц: Июнь 2017

За годы Великой Отечественной войны советские войска взяли в плен почти 3,5 миллиона солдат и офицеров войск вермахта и их союзников. Первый масштабный захват в плен значительного числа военнослужащих произошел после Сталинградской битвы. В ходе этой военной операции были разоружены порядка 90 тысяч человек во главе с генералом-фельдмаршалом Паулюсом.

В период с 1946-го по 1956 год пленные были освобождены и репатриированы на родину. Однако около 15% от их общего числа остались лежать в советской земле, на кладбищах исправительно-трудовых лагерей и спецпоселений. По некоторым данным, домой вернулись не более 20% тех, кто сдался в плен под Сталинградом. Одним из крупных лагерей, где содержались пленные солдаты СС и Вермахта, был Бакаллаг в Челябинске.

История создания

Быстрое развитие довоенной индустрии на Урале столкнулось с нехваткой рабочих рук. Особенно остро эта проблема встала с началом Великой Отечественной войны. На Урал эвакуировались заводы европейской части СССР, необходимо было увеличивать производство патронов, снарядов и военной техники. При этом большинство трудоспособного населения ушло на фронт.

Советское руководство решало этот вопрос силовым методом. В ход пошло использование подневольного труда заключенных. Дополнительным источником рабочей силы стали трудовые повинности – фактически принудительная мобилизация гражданского населения на шахты и заводы.

После вторжения германских войск на территорию СССР руководство страны расценило советских немцев как потенциальных предателей и скрытую угрозу безопасности страны. В августе 1941 года был издан указ о переселении немцев Поволжья. Жители бывшей автономной республики, а также немцы из других областей запада СССР были осенью того же года депортированы на Урал и в Северный Казахстан.

Челябинская область приняла большое количество немецких переселенцев. По задумкам партийных властей дополнительные рабочие руки были привлечены на крупные предприятия области. Созданный в ноябре 1941 года исправительно-трудовой лагерь был назван Бакаллаг – по одноименному поселку. Заключенных этого учреждения направили на строительство Бакальского (впоследствии Челябинского) металлургического завода.

Трудовые резервы

Металлургический завод строился на Бакальском железорудном месторождении железных руд. Залежи были разведаны еще в 18 веке, но лишь в советские годы началась их промышленная разработка. Основную долю среди работников составляли советские немцы-спецпереселенцы. В феврале 1942 года власти официально утвердили порядок их привлечения к принудительному труду силами НКО и НКВД. Эта система получила в СССР полуофициальное название «трудармия».

К началу года количество спецпоселенцев Челябинской области достигало 281 000 человек, или более 10% от общего числа по стране.

В 1942 году в Бакаллаг прибыли первые военнопленные. Кроме немцев среди них были румыны, финны, австрийцы, словаки, чехи. К 1944 году почти 60% контингента лагеря, содержащего 20 696 человек, составляли немцы-трудармейцы, а общее количество немцев, включая военнопленных, составило 87%.

К апрелю 1943 года строительство было завершено, предприятие переименовано в Челябинский металлургический завод. «Придворный» лагерь комбината, получил название Челяблаг (ИТЛ Челябметаллургстроя), однако заключенные и сотрудники продолжали неофициально использовать старое имя – Бакаллаг. Контингент лагеря продолжил работать в цехах завода.

Как велась работа?

Система Бакаллага включала четыре лагерных участка, где работали только заключенные, а также 16 строительных отрядов из спецпереселенцев-трудармейцев. Стройотряды делились на колонны по 1023 человека, а те, в свою очередь, на небольшие бригады различного профиля и специальностей, включающие до 25 человек.

Помимо цехов Челябинского металлургического завода заключенные и трудармейцы работали на других предприятиях Челябинской области – копейкинская и коркинская шахты, участки по заголовке леса, агломерационная фабрика, рудничные участки. Каждая точка охранялась не менее строго, чем основная территория лагеря – с наблюдательными вышками, собаками и колючей проволокой.

На предприятии насаждалась жесткая дисциплина, по букве и духу соответствовавшая порядкам ГУЛАГа. Рабочий день в Бакаллаге продолжался от 10 до 11 часов. Ежедневная пайка напрямую зависела от выполнения сотрудником плана выработки – тот, кто не справился с заданием, получал сущие крохи. Ослабев от голода, человек не мог выполнить норму и назавтра – порочный круг приводил к дистрофии и смерти.

Спецпереселенцам полагалась зарплата, которая также зависела от процента выполнения плана и поведения сотрудника. Из этих денег вычиталась сумма за коммунальные и бытовые расходы, питание и обязательные государственные займы в Фонд обороны. Бакаллаг охраняли семь дивизионов, в каждом – 2-5 взводов ВОХР.

Дорога в один конец

Только за период строительства металлургического комбината умерли от болезней, голода, несчастных случаев и переохлаждения или были казнены более 8,5 тысячи человек – каждый пятый из тех, кто попал в Бакаллаг. Более четверти погибших были заключенными-пленными, остальные – советскими гражданами – трудармейцами.

Умершие находили последний приют без табличек и памятников. Их опускали в общие рвы на кладбище недалеко от пос. Першино. В 1943 году часть территории, где хоронили заключенных, была превращена в шлакохранилище и залита расплавленными при добыче металла шлаками. До сих пор неизвестно точное количество похороненных: по оценкам ученых, их число – от 20 000 до 30 000 человек. Через 30 лет после окончания войны на территории кладбища было развернуто заводское подсобное хозяйство.

Северо-Восточное кладбище Челябинска в наши дни находится рядом с жилыми кварталами. Жильцы вспоминали, что во время новоселья буквально во дворе находились открытые могилы.

Учительница челябинской школы № 59, краевед Марина Салмина скрупулезно исследовала историю Северо-Восточного кладбища. «В войну здесь были похоронены трудармейцы, венгерские, румынские и немецкие пленные. Они строили дома, трамвайные пути, дороги, заводы. Военнопленных водили на работы в форме вермахта – у них просто не было других вещей. Они не зондер-команды, не каратели – а просто такие же жертвы войны», — отметила она.

Послевоенная судьба Бакаллага

Челябинский ученый-историк Владимир Баканов после войны работал начальником отдела учета военнопленных. Он рассказывал, что лагерные отделения дислоцировались в землянках, шлакоблочных строениях и даже бывшей конюшне.

Среди пленных были чехи, румыны, словаки, австрийцы, закарпатские украинцы, чехи, итальянцы. Почти все – малограмотные деревенские парни. Немцев содержали отдельно. Нескольких настоящих эсэсовцев потом этапировали на суды, и они не вернулись. Все остальные были в 50-е годы отправлены под конвоем домой.

Охранники вспоминали, что немцы не нарушали порядка, беспрекословно выполняли команды. Если охранник отлучался по личным делам и опаздывал, они сами строились в колонны и шли к лагерю, где останавливались и дожидались конвоира-растяпу. Нередко немцы делились с охранником своим нехитрым обедом.

После войны почти половину отряда составляли молодые женщины, интернированные из Германии. Кладовщица лагеря военнопленных Галина Старикова вспоминает немок как старательных мастериц, отзывчивых и добрых.

Конец Бакаллага

К маю 1947 года советское руководство приняло решение о ликвидации Бакаллага. Производство переходило на мирные рельсы. Выжившие пленные немцы были поэтапно репатриированы на родину, а трудармейцы до 1956 года оставались в режиме спецпоселенцев и отмечались в комендатуре.

На Северо-Восточном кладбище Челябинска в 90-е годы воздвигнута небольшая часовня. Местные жители вспоминают, что однажды туда приходила неизвестная женщина, дочка военнопленного, который на спецпоселении сошелся с советской женщиной. Она пыталась найти отцовскую могилу, но не сумела.

В 1990-е годы бывший военнопленный Людвиг Мюллер с сыном и внуками приехал в Челябинск, чтобы почтить память умерших в лагере земляков. На Северо-Восточное кладбище Челябинска каждый год приезжают туристы из Германии, Австрии и Венгрии – потомки умерших здесь солдат Вермахта.

источник

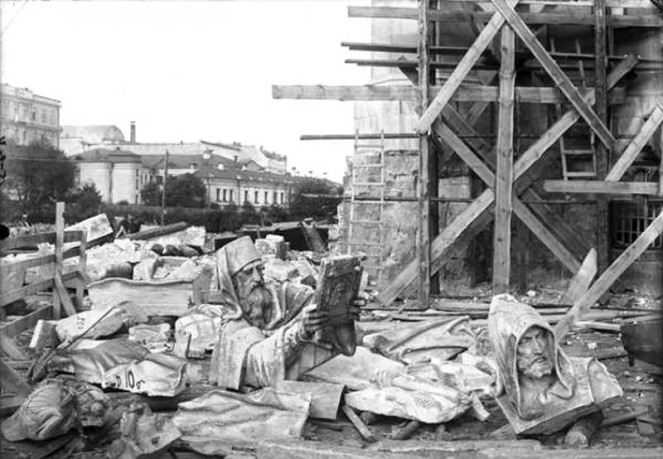

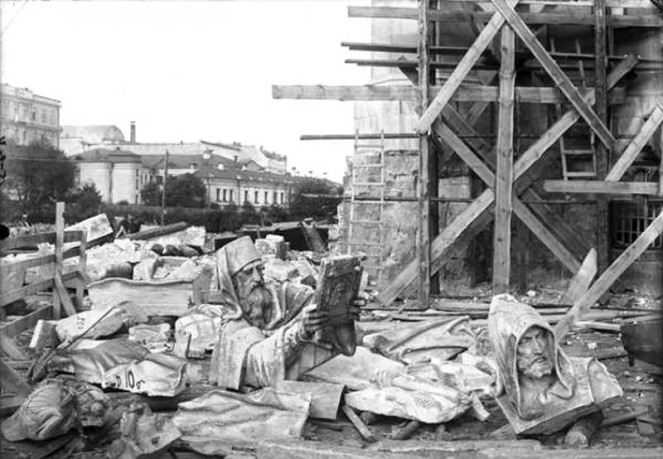

5 декабря 1931 года был взорван Храм Христа Спасителя. Это был знаковый момент для русской истории, ни одна эпоха не уничтожала столько памятников, как советская. Строить «новый мир» хотели на руинах.

Храм Христа Спасителя

2 июня 1931 года, по распоряжению Сталина, Храм Христа Спасителя был предназначен к сносу для строительства другого «храма» – огромного Дворца Советов высотой 420 м, планировалось превзойти 381-метровый американский небоскрёб Эмпайр Стейт Билдинг. Дворец должна была венчать грандиозная статуя Ленина. Работы велись в течение нескольких месяцев, но разобрать Храм до основания так и не удалось, поэтому было решено его взорвать. После первого взрыва Храм устоял, и пришлось заложить второй слой взрывчатки. Почти полтора года понадобилось только на разбор обломков. Строительство Дворца Советов, начатое в 1937 году, так и не было завершено – планы разрушила Великая Отечественная Война. Многие годы на месте взорванного Храма зияла чудовищная дыра, а в 1960 году там появился бассейн «Москва». В конце 1994 года бассейн был снесён для восстановления Храма Христа Спасителя.

Церковь Спаса-на-Сенной

Храм находился на Сенной площади в городе Санкт-Петербурге и являлся памятником позднего барокко. Его построили в 1761 году, но освящение главного придела состоялось лишь почти четыре года спустя. В XIX веке при храме существовало приходское духовное училище, приют для сирот и Благотворительное общество для помощи бедным. Во время гражданской войны все ценности из церкви изъяли. С апреля 1938 года храм закрыли и сняли с охраны, но взрыв произошёл лишь 23 года спустя. По неосторожности инженеров были повреждены сваи Исакиевского собора. Через 2,5 года на освободившемся месте был открыт вестибюль наземного выхода станции метрополитена «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»).

Церковь Успения на Покровке

Храм Успения на Покровке был любимым храмом Фёдора Достоевского. Его жена вспоминала, что, бывая в Москве, он возил ее, «коренную петербуржку», посмотреть на эту церковь, потому что чрезвычайно ценил ее архитектуру. И бывая в Москве один, Достоевский всегда ехал на Покровку помолиться в Успенской церкви и полюбоваться на нее. Успенская церковь была названа «восьмым чудом света». Современникам Успенский храм представал громадой составленных церквей, летящих в небеса, но вместе с тем стройным, как архитектурная поэма. Это чудо имело вырезанную на портале символическую надпись «Дело рук человеческих».

В ноябре 1935 года Моссовет под председательством Н. А. Булганина постановил закрыть и снести Успенскую церковь, «имея в виду острую необходимость в расширении проезда по ул. Покровке». Перед сносом провели необходимые научные работы и обмеры. Два резных наличника и фрагменты фасада передали в музей при Донском монастыре, верхний иконостас 1706 года – в Новодевичий монастырь, где он был поставлен в надвратном Преображенском храме. Зимой 1936 года Успенскую церковь снесли до основания, на ее месте образовался пресловутый скверик с березками на углу Покровки и Потаповского переулка.

Александро-Невский собор

Главным православным храмом Царицына (ныне Волгограда) был кафедральный собор Александра Невского. Это огромное сооружение располагалось на Александровской площади и хорошо просматривалось с Волги. Собор был построен после чудесного спасения в железнодорожной катастрофе царя Александра III. На строительство храма ушло почти два десятилетия, так как строился он на народные пожертвования. Собор простоял совсем немного – около 14-ти лет. 21 марта 1939 года храм взорвали по причине «благоустройства» города. В настоящее время ведутся споры о восстановлении храма.

Святодуховский собор (Петрозаводск)

Строительство собора началось весной 1860 года, а завершилось только через 12 лет. Строился храм как на казённые деньги, так и на пожертвования горожан. В 1875 году его переименовали в Кафедральный собор во имя Сошествия Святого Духа. В 1930-е годы храм закрыли по решению Петрозаводского городского совета, а затем взорвали и разрушили. Память о нём сохранилась лишь в архивных документах, рисунках и фотографиях.

источник

5 декабря 1931 года был взорван Храм Христа Спасителя. Это был знаковый момент для русской истории, ни одна эпоха не уничтожала столько памятников, как советская. Строить «новый мир» хотели на руинах.

Храм Христа Спасителя

2 июня 1931 года, по распоряжению Сталина, Храм Христа Спасителя был предназначен к сносу для строительства другого «храма» – огромного Дворца Советов высотой 420 м, планировалось превзойти 381-метровый американский небоскрёб Эмпайр Стейт Билдинг. Дворец должна была венчать грандиозная статуя Ленина. Работы велись в течение нескольких месяцев, но разобрать Храм до основания так и не удалось, поэтому было решено его взорвать. После первого взрыва Храм устоял, и пришлось заложить второй слой взрывчатки. Почти полтора года понадобилось только на разбор обломков. Строительство Дворца Советов, начатое в 1937 году, так и не было завершено – планы разрушила Великая Отечественная Война. Многие годы на месте взорванного Храма зияла чудовищная дыра, а в 1960 году там появился бассейн «Москва». В конце 1994 года бассейн был снесён для восстановления Храма Христа Спасителя.

Церковь Спаса-на-Сенной

Храм находился на Сенной площади в городе Санкт-Петербурге и являлся памятником позднего барокко. Его построили в 1761 году, но освящение главного придела состоялось лишь почти четыре года спустя. В XIX веке при храме существовало приходское духовное училище, приют для сирот и Благотворительное общество для помощи бедным. Во время гражданской войны все ценности из церкви изъяли. С апреля 1938 года храм закрыли и сняли с охраны, но взрыв произошёл лишь 23 года спустя. По неосторожности инженеров были повреждены сваи Исакиевского собора. Через 2,5 года на освободившемся месте был открыт вестибюль наземного выхода станции метрополитена «Площадь Мира» (ныне «Сенная площадь»).

Церковь Успения на Покровке

Храм Успения на Покровке был любимым храмом Фёдора Достоевского. Его жена вспоминала, что, бывая в Москве, он возил ее, «коренную петербуржку», посмотреть на эту церковь, потому что чрезвычайно ценил ее архитектуру. И бывая в Москве один, Достоевский всегда ехал на Покровку помолиться в Успенской церкви и полюбоваться на нее. Успенская церковь была названа «восьмым чудом света». Современникам Успенский храм представал громадой составленных церквей, летящих в небеса, но вместе с тем стройным, как архитектурная поэма. Это чудо имело вырезанную на портале символическую надпись «Дело рук человеческих».

В ноябре 1935 года Моссовет под председательством Н. А. Булганина постановил закрыть и снести Успенскую церковь, «имея в виду острую необходимость в расширении проезда по ул. Покровке». Перед сносом провели необходимые научные работы и обмеры. Два резных наличника и фрагменты фасада передали в музей при Донском монастыре, верхний иконостас 1706 года – в Новодевичий монастырь, где он был поставлен в надвратном Преображенском храме. Зимой 1936 года Успенскую церковь снесли до основания, на ее месте образовался пресловутый скверик с березками на углу Покровки и Потаповского переулка.

Александро-Невский собор

Главным православным храмом Царицына (ныне Волгограда) был кафедральный собор Александра Невского. Это огромное сооружение располагалось на Александровской площади и хорошо просматривалось с Волги. Собор был построен после чудесного спасения в железнодорожной катастрофе царя Александра III. На строительство храма ушло почти два десятилетия, так как строился он на народные пожертвования. Собор простоял совсем немного – около 14-ти лет. 21 марта 1939 года храм взорвали по причине «благоустройства» города. В настоящее время ведутся споры о восстановлении храма.

Святодуховский собор (Петрозаводск)

Строительство собора началось весной 1860 года, а завершилось только через 12 лет. Строился храм как на казённые деньги, так и на пожертвования горожан. В 1875 году его переименовали в Кафедральный собор во имя Сошествия Святого Духа. В 1930-е годы храм закрыли по решению Петрозаводского городского совета, а затем взорвали и разрушили. Память о нём сохранилась лишь в архивных документах, рисунках и фотографиях.

источник

Вариантов расплаты за проигрыш в карты в неволе достаточно много, начиная от денег и заканчивая жизнью должника. Особенно велик риск проиграться у азартных новичков-первоходов.

Из чего делают карты

Как известно, азартные игры на зонах и в тюрьмах запрещены, за найденную колоду карт («библию») их владельца могут немедленно упечь в ШИЗО. Однако зэки — народ изобретательный и научились изготавливать заветные прямоугольники с мастями из подручных средств. Для этого подойдет любая бумага (газетная, страницы, вырванные из книг и журналов). С помощью самодельного клейстера склеиваются листы, на них трафаретами наносятся рисунки мастей. И клейстер, и чернила тоже делаются из того, что под рукой, – хлеба, сажи, мыла.

Способов и «полуфабрикатов» для изготовления карт великое множество, но современные татуированные игроки чаще всего пользуются фабричными, благо возможностей получить колоду с воли предостаточно.

И самодельные, и магазинные карты в тюрьме изначально крапленые (помеченные), поэтому обдурить новичка, севшего играть, опытному жулику — раз плюнуть.

Во что и как «шпилят»

В неволе играют в «буру», «секу», «очко» и другие карточные игры. Законы, по которым происходит этот процесс, были установлены еще в ГУЛАГе и действуют до сих пор. Вор в законе по понятиям должен уметь играть во все карточные игры, практикующиеся в тюрьмах и лагерях.

Если новичку предлагают сыграть «просто так» или же он сам изъявил такое желание, на кону будет стоять статус осужденного, потому что данное условие означает, что проигравший автоматически низводится до пассивного содомита — «петуха». В неволе играют только «на интерес» («шпилят») или же «без интереса». «Без интереса» – просто чтобы провести время. «На интерес» – проигравший расплачивается деньгами, сигаретами, одеждой и другими материальными ценностями, которые в ходу в тюрьме. Могут играть на спортивный интерес – тот, кто проиграл, определенное количество раз отжимается, приседает, прыгает и т. д.

В игре важен эффект психологического воздействия: человека вовлекают в этот азартный процесс одобрительными комментариями, повышают его самооценку, подначивают, побуждая увеличивать ставки. И когда «потерявший берега» игрок совсем уже «клюнул», «подсекают». По тюремным понятиям «шпилить» с отсидевшими срок меньше года нельзя. Но это правило соблюдается не во всех местах заключения.

Чем платить и как дальше жить

Тюремные форумы в Интернете пестрят вопросами типа: «Мой муж (сын, парень) проиграл в карты, что делать?» Ответ тут один: за проигрыш придется расплачиваться – карточный долг в тюрьме и на зоне — дело святое. Известный искусствовед и филолог Дмитрий Лихачев, сидевший на Соловках в 30-х годах и написавший об этом воспоминания, приводил пример варианта такой расплаты: зэк пошел в промзону, отрубил себе два пальца и принес их тому, кому проиграл, — долг был прощен.

Бывает, что играют «под ответ» – это когда на кону — определенная вещь, которую проигравший обязуется отдать через заранее оговоренное время. Не исполнивший обещанное становиться «фуфлыжником» («толкающим фуфло», не сдержавшим слово), его могут «опустить» до «петуха». Проигравший деньги часть суммы должен внести в общак.

У безденежного и неимущего игрока есть возможность рассчитаться за картежный проигрыш, став для того, кому проиграл, «конем» (рабом), или же «опуститься» до «петуха». Своеобразной валютой в данном случае может стать исполнение приказа об избиении или даже убийстве человека, на которого укажет выигравший.

Ситуацию с проигрышем нередко в своих интересах использует оперчасть тюрьмы или зоны – перехватывает посланные тем или иным способом на волю призывы о помощи с мольбой прислать денег и, обещая решить проблему, вербует задолжавшего в стукачи.

источник

Наталья Бонк — женщина, которая научила полмира английскому языку

Не каждому человеку в свои 92 года удается так замечательно выглядеть, сохранить оптимизм и тонкое чувство юмора. В совершенстве овладеть иностранным языком и научить любить его несколько поколений. А точнее, дать жизнь такому учебнику, который, многократно переиздаваясь, остается популярным более полувека и будет актуален еще многие годы.

Автор методики изучения английского языка Наталья Бонк уже давно с улыбкой относится к тому, что ее «детище» ласково называют ее фамилией, ставшей нарицательной. Сегодня мы поговорим о «бонке», которому нет аналогов в мире, и о его талантливом авторе.

Мечта

Наталья Бонк с родителями./ Фото: aiks-ekb.ru

Наталья Кроль родилась в Москве в семье интеллигентов. Ее отец был очень грамотным специалистом и возглавлял один из крупнейших столичных заводов. Мама Наташи была талантливой пианисткой и певицей. В их гостеприимном доме часто собирались творческие люди, которые оказали огромное влияние на решение девочки стать актрисой.

С детства Наташа любила петь, танцевать, декламировать и очень естественно держалась перед аудиторией. Родители всячески поощряли желание дочери посвятить себя сцене. Особенно талантом девочки восхищалась ее няня, которая была первой зрительницей и ценительницей ее «спектаклей». Наталья Александровна и сейчас называет эту женщину главным человеком в своей жизни.

Наталья Бонк в нежном возрасте./ Фото: muz-tracker.net

Наташа училась в элитной школе, в которую принимали только детей высшего руководства страны. Все свободное от уроков время девочка проводила на сцене, участвовала во всех школьных театральных постановках и представлениях. У нее даже появилась группа поклонников и поклонниц ее таланта. Обычно они занимали первые ряды на спектаклях и одаривали её овациями. Среди этих школьников была и Светлана Аллилуева, дочь Иосифа Сталина.

Уже в послевоенные годы Наталья встретила Светлану в консерватории. Аллилуева не сомневалась, что ее подруга учится в ГИТИСе. А когда узнала о ее выборе, была явно огорчена. Позже в своих воспоминаниях дочь Сталина напишет: «Девушка, от которой ждали достаточно многого, стала простой учительницей зарубежного языка».

Случайный выбор

Наталья Бонк в студенческие годы./ Фото: peoples.ru

Когда настал час поступать в театральное учебное заведение, они все уже были эвакуированы. И на факультет английского языка МГПИИЯ в свои 16 лет Наталья попала совершенно случайно. В дни войны девушка часто оказывалась дома одна. В вверено было беречь продовольственные карточки и в нужный момент их «отоваривать».

Однажды, купив на них баранью ногу, Наташа пошла вдоль Остоженки и увидела на надпись «Московский государственный институт иностранных языков». Ноги сами понесли ее в этот храм науки. Дойдя со своей ценной ношей до кафедры английского языка, девушка увидела там профессора фонетики и поведала, что закончила школу и желала пойти на первый курс.

Обложка знаменитого учебника под редакцией Бонд./ Фото: litinstitut.ru

Он поинтересовался, почему она выбрала именно английский язык. Наташа рассказала, что по-немецки уже разговаривает свободно с самого детства. В итоге ее зачислили в институт без всякого прослушивания.

Сейчас Наталья Александровна с юмором вспоминает, что ее «приняли с бараньей ногой», и что она долгое время не знала, к какому ремеслу ее готовят, так как изначально пропустила слово «педагогический» в названии ВУЗа.

Первый учебник

Ура! первый учебник горов./ Фото: itogi.ru

По окончании института Наталья, тогда уже Бонк, стала преподавать на курсах иностранных языков Министерства внешней торговли. Специальных учебников тогда не было, и Наталья Александровна сама сочиняла задания, чтобы найти занятия для аудитории. Как-то старший преподаватель поинтересовался, где она берет такой замечательный материал, и был приятно удивлен, услышав ответ.

Вскоре Бонк позвал директор курсов и предложил Наталье руководить маленькой группой учителей по подготовке упражнений для ведения уроков по английскому языку. В помощь ей дали двух талантливых коллег — Галину Котий и Наталью Лукьянову , которые и стали соавторами Бонк в создании прогрессивного учебника.

Наталья с присущей ей скромностью говорит, что не понимает, по какой причине книгу называют по ее фамилии — «бонком». Его разрабатывала группа авторов, которые решили, что справедливо будет разместить их фамилии в алфавитном порядке. Так она оказалась первой.

Бессмертная книга

Ищите в книжных магазинах! / Фото: wildersco.ru

Очень часто автор сравнивает своего «бонка» с Кощеем Бессмертным. На этой книге выросло не одно поколение студентов. Известен такой забавный случай, когда Наталье Александровне позвонила женщина и от имени всех педагогов сказала: «Мы очень признательны Вам за Ваш двухтомник, благодаря которому мы приобрели себе квартиры и купили дачные участки».

Сама же автор на его издании не обогатилась. И все благодаря советскому бюрократизму. Кому-то «наверху» не давал покоя тот факт, что учебник безумно популярен и часто переиздается, причем, при каждом новом издании его авторам надо было выплачивать весомый гонорар. И тогда появился новый закон: работа оплачивается только при первом издании.

Наталья Бонк всегда готова к работе./ Фото: golosarmenii.am

Впервые учебник Натальи Бонк был выпущен за границей издательством «Глобус». И когда прибыли первые тома этого увесистого коричневого гроссбуха в столицу, авторы ужаснулись и начали обзванивать всех знакомых, чтобы те скорее раскупили это «чудовищное по весу издание». А на то, что книга была крайне идеологизированной, никто тогда даже не обратил внимания. В последующих изданиях эта проблема была устранена, и сборник приобрел достойную бессмертную историю.

Правила Бонк

Наталья Бонк: чтобы выучить английский, нужно желание./ Фото: tecentde.cuccfree.com

Когда Наталью Александровну спрашивают, как правильно изучать иностранный язык, она отвечает, что главное — это желание. На первом месте, по мнению лингвиста, стоит знание родного языка. Грамотному человеку легче осваивать что-то новое, а освоив, не стоит останавливаться на достигнутом. Наука — это постоянное совершенствование. Но самое основное — это живое общение на уровне человек-человек. И если его заменить только мертвыми компьютерными технологиями, говорит создательница «бонка», тогда считайте, что все старания Господа Бога по созданию человека прошли даром…

09. ххх.

источник

Много веков подряд на Руси существовал запрет на употребление в пищу телятины. Он был даже жестче, чем запрет у евреев употреблять свинину. Откушав молодой говядины, русский человек рисковал попрощаться с жизнью.

Вот что писал француз Маржерет, побывавший в России вначале XVII века: «Что касается быков и коров, то они размножаются так же поразительно, поскольку во всей России совсем не едят телятины, потому что это противоречит их религии».

Нарушение запрета очень жестоко каралось властями. Шведский дипломат Петрей, бывший послом в Русском царстве в начале того же XVII столетия, пересказывал такую историю: «… Когда великий князь строил с башнями и раскатами город Орел, лежавший на литовской границе, он до того изморил голодом рабочих и крестьян, что они принуждены были убить самого жирного между ними и так спаслись от голода. Другие же, которые не могли есть человеческого мяса, принуждены были с голода заколоть теленка. Узнав о том, великий князь велел евших телятину сжечь живьем и пепел бросить в реку, а евшие человечье мясо были прощены и избавлены от наказания. Это потому, что москвитяне питают отвращение к телятине и есть ее для них гораздо грешнее, нежели человечье мясо…».

Курляндский путешественник и авантюрист, служивший в России во второй половине XVII века, Яков Рейтенфельс в своем «Сказание о Московии» рассказывал предание о том, как Иван Грозный приказал бросить в огонь рабочих, строивших крепость в Вологде, за то, что они, вынужденные голодом, купили и зарезали теленка.

Остается историческим фактом, что в 1606 году боярам удалось натравить на Лжедмитрия I толпу, побудив ее ворваться в Кремль только сообщением, что царь не настоящий, ибо ест телятину. Вот что писал немец Конрад Буссов, бывший очевидцем тех событий: «В субботу 10 мая, на третий день свадьбы, царь приказал приготовить в кухне все по-польски и среди других кушаний — вареную и жареную телятину. Когда русские повара увидели это и рассказали всем, в царе стали сильно сомневаться, и русские стали говорить, что он, верно, поляк, а не московит, ибо телятина считается у них нечистой и ее не едят».

До сих пор до конца непонятно, почему русская церковная традиция запрещала есть телятину. Есть версии, что первоначально он был вызван заботой крестьянина о сохранении молодняка, — в убое теленка с целью полакомиться его нежным мясом он видел непростительное расточительство. Затем этот обычай стал традицией и принял характер мистического запрета.

Другая гипотеза говорит, что запрет на телятину связан с запретом на молозиво — теленок, питается молоком после рождения , а молоко отелившейся коровы содержит молозиво. Вероятно, это кок-то связано с ветхозаветным запретом употреблять в пищу мясо и молоко, сваренные вместе.

Только в конце XVIII века телятина стала блюдом пиршественных столов знати, а позже появилась и на столах более скромных.

Фотография позволяет сохранить действительно редкие, примечательные и даже исторические моменты. Одни фотографии не представляют особой ценности для большинства людей, другие имеют огромную ценность для всего общества и даже цивилизации. Снимки важных событий, встреч и происшествий. Именно такие фото и были собраны здесь.

1. Дональд Трамп и Майкл Джексон на борту частного самолета, 1990 год

Полет в детскую больницу Рейли в Индианаполисе, куда попал друг Джексона Райан Уайт, ставший в последствие символом в борьбе против ВИЧ/СПИД в США.

2. Актер Алексей Баталов в своей машине, январь 1964 года

Деньги, подаренные на приобретение приличного костюма, актер потратил на подержанный «Москвич-401».

3. Фредди Меркьюри, октябрь 1991 года

Певцу поправляют грим перед видеосъемкой, ставшей последней в его жизни.

4. Посмертное фото Мэрилин Монро, август 1962 года

Тело певицы в открытом бронзовом гробу, который выложен изнутри атласом цвета шампанского.

5. Маколей Калкин и Джо Пеши, 1990 год

Пара актеров на вечеринке, посвященной премьере фильма «Один дома».

6. Джордж Диматос и Владимир Высоцкий, 1976 год

Встреча друзей под Монреалем во время записи первой зарубежной пластинки Владимира Высоцкого.

7. Иннокентий Смоктуновский, 1955 год

Молодой актер со своим котом.

8. Казак Константин Недорубов, год неизвестен

Единственный в мире казак, ставший полным Георгиевский кавалером и Героем Советского Союза.

9. Сигурни Уивер, 1980-е года

Одна из любимых моделей всемирно известного фотографа Хельмута Ньютона.

10. Майкл Джексон и Стиви Уандер, 1974 год

Фотография сделана в звукозаписывающей студии «Моутаун» в США.

11. Марлон Брандо, 1971 год

Актер играет с котом на съемках фильма «Крестный̆ отец».

12. Михаил Барышников, Марина Влади и Владимир Высоцкий, август 1976 года

Артист балета с друзьями в своей нью-йоркской квартире.

13. Эрнест Хэмингуй и Марта Гелхорн, 1944 год

Снимок сделан в госпитале Лондона легендарным военным фотокорреспондентом Робертом Капой.

14. Кейт Мосс, 1997 год

Фотография снята Брюсом Вебером на пляже «Голден Бич» во Флориде.

Источник:

Каждый из нас слышал об этой игре, видел или читал, возможно даже играл не смотря на абсурдность правил. Но что мы о ней знаем? Не думаю, что кто-то сможет ответить на вопрос: «Как и где она появилась?».

Но прежде чем ответить узнаем немного о правилах и видах игры. Итак, в шестизарядный револьвер (как правило) вставляется один патрон, затем барабан раскручивается. Дуло пистолета приставляется к голове (в рот, к сердцу) и нажимается курок. Если вы не убиты, значит вы не проиграли, а передаете пистолет следующему. Это самый простой и типичный вид игры, есть и варианты. В барабан могут вставлять, не один, а несколько патронов. Играть можно без риска быть убитым – более гуманный способ игры, где под дуло подставляют ту или иную часть тела, дыра в которой не приведет к смерти. Перед передачей пистолета другому игроку раскручивают барабан – делая игру чуть менее предсказуемой.

Теперь о появлении. Существуют лишь три гипотезы появления этой игры, которой не суждено стать олимпийским видом спорта.

Придумали игру надзиратели русских тюрем конца 19го века. Заключенным давали револьвер с патроном и заставляли играть, при этом делались ставки на того, кому не повезет.

Русские офицеры, придумали рулетку, как доказательство собственной мужественности и бесстрашия. Играли они добровольно, тем самым заставляя усомниться в их здравомыслии.

Третья версия, наводит на мысль о том, что игра была придумана как трюк, умирать в ходе которого никто не собирался. Барабан пистолета смазывали и начищали так тщательно, что под весом единственного патрона, он прокручивался. Таким образом выходило, что гнездо с патроном всегда было внизу и никак не могло подняться вверх. Трюком хвастались перед женщинами и доказывали бесстрашие мужчинам.

Впервые письменное упоминание этой смертельной игры появилось в статье «Русская рулетка» в американском журнале «Collier’s Weekly» 30 января 1937 года. Там опубликован отрывок из разговора с французом, служившим в русской армии: «Фельдхеим… Ты когда-нибудь слышал о „русской рулетке“?» Когда я сказал, что не слышал, то он поведал мне всё о ней. Когда он служил в русской армии в Румынии, примерно в 1917 году, когда вокруг всё разваливалось, русские офицеры считали, что теряют не только престиж, деньги, семью, страну, но и честь перед лицом Союзников. Некоторые из них, сидя где угодно — за столом, в кафе, у друзей, — неожиданно доставали револьвер, вынимали один патрон из барабана, крутили его, приставляли дуло к своей голове и нажимали спусковой крючок. Вероятность того, что выстрел будет, и мозги офицера разлетятся повсюду, составляла пять шансов из шести. Иногда так и случалось, иногда нет.

В наше время русская рулетка лишь повод для странного вида гордости — гордости за то, что игра носит название «русская». У гостей из-за океана упоминание игры вызывает толику восхищения нашим народом. Ясное дело, что в нее нормальные люди не играют ни за рубежом ни в России. Однако русская рулетка привлекает к себе людей со склонностью к суициду.

Организаторы премии Дарвина — одной из юмористических премий, вручаемых за наиболее нелепые способы ухода из жизни — утверждают, что русская рулетка является одним из наиболее привлекательных способов оригинального ухода из жизни, при этом постоянно изобретаются новые разновидности. В частности, 22 марта 1999 года трое камбоджийских крестьян во время принятия спиртных напитков забавлялись вариантом русской рулетки, поочерёдно нажимая ногой на противотанковую мину, поставленную ими под столом в баре. Мощный взрыв принёс значительные разрушения, останков игроков найти не удалось. Как ни странно, погиб не только проигравший, но и остальные игроки Русскую рулетку упоминают как фразеологизм к ситуациям где рискуют чем-то, что очень дорого и важно. Игру с удовольствием впишут в остросюжетный фильм или опишут ее в детективном романе, но играть не станут. Было даже телешоу с одноименным названием, которое было довольно популярным одно время. Играть в русскую рулетку опасно для жизни – это факт.

Источник