Архив за месяц: Апрель 2017

Прозвище противника на войне не может быть нейтральным. Пропаганда и слухи всегда формируют образ врага. И если кажется, что слово вполне невинно, подоплека может быть неприятной.

Плохой род

Прием воздействия пропаганды с помощью этнофилизмов на армию известен с давних времен. Этнофилизм – «плохой, негодный род» — обидное прозвище, с отрицательной оценочной, эмоциональной или стилистической окраской. Этнофилизм может быть составным, происходить от имени, каких-то природных характеристик человека и от названия животного или иного существа.

Так, во время Северной войны 1700-1721 гг. шведская пропаганда обрушила поток публикаций и бюллетеней об ужасающих действиях русских. Враг всегда принимал облик чудовища (царя Петра), которому помогали казаки и солдаты. «Русский», «враг» и «дьявол» фактически стали синонимами.

Описывая положение жителей Финляндии, пропагандисты ассоциировали их с библейским сюжетом о страданиях народа Израиля в египетском рабстве, при этом русские назывались «ассирийцами», их царь – «бастардом вавилонского правителя Навуходоносора».

Отечественная война с Наполеоном 1812 года обогатила оба языка – и русский, и французский — такими терминами, как «шваль» — от шевалье, «шантрапа» — chantra pas («петь не может, не умеет»), «шаромыжник» — cher ami («дорогой друг»). Во французском языке прижилось слово «бистро» от русского «быстро». До сих во Франции можно услышать «березина», что в русском языке означает «все очень плохо» («полный песец» – жарг.).

Что касается непосредственно бойцов русской армии, по воспоминаниям наполеоновского генерала де Марбо, огромное впечатлении произвели на французов башкирские воины. За мастерское владение луками французы прозвали их «амурами».

В Крымской войне 1853-1856 гг. между Российской империей и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства французы так не деликатничали. Вот что пишет Лев Толстой в «Севастопольских рассказах» о солдате, захваченном в плен: «Они не красивы, эти русские скоты, – говорит один зуав из толпы французов» . Впрочем, сами российские офицеры, по свидетельству Толстого, «полупрезрительно, полуласкательно называют солдата «Москва» или еще «присяга».

Скотские прозвища

Скотские прозвища также формируют образ противника. Как правило, это составные этнофилизмы. Так, в английском языке фигурируют: сhinese pig – «китайская свинья», russian pig – «русская свинья», варьирующаяся со словами dog – «собака», dirty- «грязный», filthy – «мерзкий» и т. п.

В Великой Отечественной войне солдатам разных армий давали короткие прозвища – Иван, Томми, Ганс — наиболее полно отражающие их внутреннюю сущность, одновременно являющиеся идентификатором ожиданий их поведения. Такое нейтральное прозвище объяснялось своеобразным признанием врага сильным воином.

Зато на гражданском населении гитлеровцы отыгрались по полной: Schwein – «свинья» – иначе русских не называли.

Из воспоминаний Тамары Григорьевой, которую в 1942 году мачеха сдала на работы в Германию: «В лесу нас было 40 человек, дали тапочки и кирки, чтобы колоть камни. Я не надевала тапочки, не брала в руки кирку и громко всем сказала: «Придут наши – они им дадут». Полицай схватил меня за косы и бросил в яму, там мне сразу перебило руки и ногу. Целую ночь в бараке кровь шла. А утром повезли к врачу. Я бы и сейчас его морду узнала. Посмотрел, кровь идет, я вся окровавленная, руки в крови, говорит: Вэк, швайн (Уйди, свинья)».

Восточные страсти

«Голубоглазые» — что плохого в этом прозвище? А вот выходца из Средней Азии оно пугало. В 1914 году Турция вступила в Первую мировую войну на стороне Германии. Турецкие подданные были обязаны воевать против России, но ассирийцы отказались от участия в боевых действиях. Ассирийцы-христиане помогали России и ее союзникам Англии и Франции. Турция в ответ немедленно начала истребительную войну против ассирийского мирного населения. От резни и погромов уцелела небольшая часть. В пределы России вместе с отступающими русскими солдатами ушли около 60 тысяч ассирийцев. Они сказали: мы пойдем за «голубоглазыми» — так они называли в Турции русских.

Надо понимать, что «голубоглазые» — вовсе не нейтральное понятие. По верованиям восточных народов джинны нередко принимали человеческий облик, и отличить от людей их можно было по цвету глаз – голубые — и волос – светлые. «Мы уйдем вместе с демонами», – вот что имели в виду ассирийцы, покидая негостеприимную Турцию.

Прошли десятилетия, и вот уже в мирной жизни турки называют русских девушек прозвищем, похожим на имя. «Наташка» – составное прозвище.

В войне в Афганистане (1979-1989 гг.) русских воинов называли «шурави», от арабского «совет». Свое происхождение это слово берет от афганского названия советских специалистов – военных советников — и имеет нейтральный оттенок. А вот для русского спецназовца «душман» имеет оттенок исключительно отрицательный и в переводе означает «враг».

Отрицательный оттенок несет прозвище русских «ак-кулак», «аш-кулох» – «белые уши» — распространенное в Средней Азии прозвище русских. Дело в том, что по обычаям этих народов все женщины должны носить платки, а девушки — шапки. Поэтому русские девушки, бесстыдно выставляющие свои уши на общее обозрение, заслуживают, с их точки зрения, осуждения.

Как еще презрительно называли русских:

В Средней Азии — «бурла» (бурлак), а также «шошка» (свиноед) ;

В Эстонии – «тибла»;

В США — «Раски» ;

В Финляндии – «рюсся»:

«Лаомаоцзы» («маоцзы»), «волосатый» — просторечное обозначением китайцами русских.

источник

Калигула остался в истории одним из трех самых жестоких римских императоров, которого обвиняли во всех возможных грехах. Как все было на самом деле, уже не узнать. Достоверно известно лишь одно: император очень любил роскошь. Он даже построил самые большие в мире прогулочные корабли, на которые сейчас идет настоящая охота.

Реконструированный портрет императора Калигулы. | Фото: commons.wikimedia.org.

Калигула правил Римской империей с 37 по 41 год н.э. За этот короткий срок за ним закрепилась слава жестокого руководителя, известного своим эксцентричным поведением и невероятными оргиями. Современники утверждают, что он был одержим постоянным поддержанием своего имиджа и порой воплощал в жизнь самые странные проекты, не жалея средств. Так, по его приказу построили три громадных корабля, которые спустили на воду небольшого озера Неми, считавшегося у римлян святым.

Панорама озера Неми. | Фото: en.wikipedia.org.

Один из кораблей озера Неми.| Фото: pinterest.com.

На тот момент это были самые большие суда в мире: около 70 метров длиной, 20 метров шириной. На них располагались каменные постройки – почти как на земле. Суда приводились в движение рядами весел и ветром, их мачты несли шелковые паруса фиолетового цвета. Корабль поворачивал с помощью четырех огромных рулевых весел длиной 11,3 метра каждое.

Художественная реконструкция корабля озера Неми. | Фото: hubpages.com.

Древнеримский писатель и историк Гай Светоний Транквилл так описывает эти корабли:

«… десять рядов весел … корма каждого из кораблей сверкала драгоценными камнями … на них было достаточно ванн, галерей и салонов, росли разнообразные сорта винограда и фруктовых деревьев»

Голова медузы, найденная среди останков одного из судов Калигулы. | Фото: romeartlover.it.

Бронзовые скульптурные головы, найденные на кораблях озера Неми. Фото: commons.wikimedia.org.

Каждый из кораблей был отделан мрамором, мозаикой и позолоченной медной черепицей. Суда оборудовали сантехникой, из кранов текла горячая вода. Отдельные части водопровода были богато украшены головами волков, львов, мифических существ.

Бронзовые детали корабля Калигулы. | Фото: pinterest.com.

Калигула часто наведывался на свои корабли, проводя время за разнообразными, не всегда пристойными занятиями. Согласно некоторым историческим сведениям, корабли Калигулы были сценами оргий, убийств, жестокости, музыки и спортивных соревнований.

Галера императора Калигулы на озере Неми. | Фото: catawiki.fr.

В 41 году сумасбродного Калигулу убили заговорщики-преторианцы. Вскоре после этого его «корабли для развлечений», спущенные на воду всего лишь год назад, были лишены драгоценных предметов, а затем намеренно затоплены. В последующие века о них полностью забыли.

Компьютерная реконструкция облика древнеримского судна Калигулы. | Фото: ru.wikipedia.org.

Римская галера императора Калигулы. Рисунок ХVIII века. | Фото: telegraph.co.uk.

В XV веке появились первые слухи о существовании чего-то «интересного» под водой озера Неми. К 1842 году тайна кораблей Калигулы еще не была раскрыта. Исследователь Джеремиа Донован писал:

«В этом озере глубоко покоятся остатки того, что некоторые называют галерой Тиберия, другие Траяна, но что на самом деле выглядит как группа зданий, построенных на самом берегу озера. В XVI веке это место в подводном колоколе посетил Архитектор Марчи [военный инженер], а за ним еще несколько других. Был найден деревянный каркас, соединенный бронзовыми гвоздями, устланный большими плитами, опирающимися на железную решетку».

Останки римского корабля на озере Неми. | Фото: commons.wikimedia.org.

В 1920-е годы итальянский диктатор Бенито Муссолини распорядился провести детальные исследования загадочного объекта. В 1928-32 гг. были приложены значительные усилия, чтобы осушить озеро. На дне в грязи нашли два корабля: длиной 70 и 73 метра, а с ними множество бронзовых предметов. Обнаруженные статуи и украшения подтвердили, что эти корабли построили специально для императора Калигулы.

Корабль Калигулы в музее, 1932 год. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

Бенито Муссолини на открытии музея. | Фото: rarehistoricalphotos.com.

Громадные конструкции переместили в ангар и открыли музей. К сожалению, во время боевых действий в 1944 году музей был разрушен и оба корабля сгорели. Сохранившиеся детали и бронзовые украшения сегодня можно увидеть в Museo Nazionale Romano.

Через полвека в Италии снова возник интерес к Калигуле и его кораблям. В 2011 году полиция заявила, что «черные археологи» нашли у озера Неми императорскую гробницу и разграбили ее. А совсем недавно небольшое озеро опять привлекло к себе внимание. Местные рыбаки заявили, что когда их сети достают до дна, то они часто вылавливают древние артефакты. Теперь на живописном озере снова оживление: ученые с помощью гидролокаторов обследуют дно, а водолазы ищут третье, самое большое, судно императора Калигулы.

Источник:

С Ватиканом — резиденцией высшего духовного руководства римско-католической церкви — связано множество тайн и историй заговоров. А в наши дни это крохотное государство известно и как самый большой музей в мире. Столетия пантифики трудились над превращением дворцов Ватикана в музеи. Оказавшись в папской резиденции, потребуется не один день, чтобы увидеть её сокровища. В этом обзоре лишь некоторые из огромного множества его комнат, галерей и экспонатов, которые стоит увидеть обязательно.

1. «Кабинет масок»

Музеи Ватикана: «Кабинет масок».

Пол этого кабинета устилает уникальная мозаика II века н.э., ее орнамент составлен из различных театральных масок. Ранее она украшала пол виллы императора Адриана в Тиволи. Оформлением зала занимался архитектор Александр Дари в 1772 году, а спустя 8 лет — Микеланджело Симонетти. Вдоль стен расположены великолепные статуи, представляющие собой римские античные копии.

2. «Эдесский Мандилион»

Музеи Ватикана: «Эдесский Мандилион».

Святая реликвия под названием Эдесский Мандилион, один из самых ценных экспонатов в Ватикане, является первым нерукотворным ликом Иисуса. Согласно легенде, больной царь из Эдессы отправил посыльного к Иисусу с просьбой об излечении. Христос взял полотно, вытер им свое лицо и передал посыльному. Получив это полотно с отпечатанным на нем ликом, король чудесным образом излечился.

3. «Музей Кьярамонти»

Музеи Ватикана: «Музей Кьярамонти».

Папу, основавшего эту жемчужину, звали Пий VII Кьярамонти. Этот музей целиком отдан античной скульптуре. Здесь собрано впечатляющее количество статуй и бюстов, расположенных вдоль стен, и более 4000 надгробных надписей.

4. «Галерея бюстов»

Музеи Ватикана: «Галерея бюстов».

При нахождении в этой галерее возникает не очень приятное ощущение, словно десятки античных статуй, бюстов и голов внимательно наблюдают за вами своими каменными глазами. Среди них – боги и патриции, императоры и простые люди.

5. «Зал муз»

Музеи Ватикана: «Зал муз».

Основу экспозиции этого зала составляет группа скульптур древних Афин — девять муз и бог Аполлон, найденных во время раскопок на территории виллы Кассия под Тиволи. Потолок украшают фрески Томмазо Конка, на которых помимо муз и Аполлона художник изобразил и величайших поэтов древности.

В центре зала красуется главная его достопримечательность — Бельведерский торс, I век до н. э., прототип которого точно не установлен из-за отсутствия головы. Им восхищался великий Микеладжело, называвший себя учеником этого “торса”.

6. «Лестница Браманте»

Музеи Ватикана: «Лестница Браманте».

Эта лестница, вырезанная из камня и не имеющая ступеней, соединившая Бельведерский и Папский дворцы, была спроектирована знаменитым архитектором Донато Браманте.

Она представляет собой две пологие наклонные плоскости без ступеней в виде двойной спирали, напоминающей молекулу ДНК.

Такая конструкция сделала возможным доставлять грузы в Папский дворец на лошадях, беспрепятственно двигаясь в обоих направлениях. К сожалению, эта лестница-спираль для массовых посещений недоступна, только в рамках некоторых туров можно увидеть ее.

7. «Папский туалет»

Музеи Ватикана: «Папский туалет».

Лишь специальные экскурсии по музеям Ватикана позволяют увидеть необычные экспонаты, скрытые за многими дверями. Один из них – старинный туалет для папы довольно необычного дизайна, который вырезан из красивой и очень прочной древесины.

8. «Зал животных»

Музеи Ватикана: «Зал животных».

Около 150 статуй различных животных находятся в этом зале, рассматривать которые можно бесконечно. Выполнены они столь безупречно, что, кажется, будто эти реальные и мифические животные, выразительные и динамичные, просто застыли на месте и скоро оживут.

9. «Григорианский Египетский музей»

Музеи Ватикана: Григорианский Египетский музей».

Интерес Пап Римских к Древнему Египту обусловлен особой ролью, отведенной этому государству в Священном писании. Начало коллекции положил Папа Грегори XVI в 1839 году. И, несмотря на то, что она сравнительно невелика, здесь хранятся поистине уникальные экспонаты, один из которых – часть статуи Рамзеса II.

Источник:

В 1944 году Верховное командование ВВС Германии, Гитлерюгенд, Министерство оккупированных восточных территорий и Главное управление СС заключили соглашение о том, чтобы привлекать «молодежь с Востока». Предполагалось, что молодые люди будут помощниками в люфтваффе и артиллерийских войсках.

До Второй Мировой войны

Мах подростков моложе 15 лет. Закон приняли в 1977 году, но до появления таких норм участие в войне детей и подростков было обычным делом. Известно, что дети участвовали в Великой Отечественной войне как партизаны. Также было широко распространено понятие «сын полка» — дети, которые остались без родителей.

До начала войны, в 1939 году, нацисты поставили цель – контролировать русскую эмигрантскую молодежь. Поэтому было создана национальная организация русской молодежи(НОРМ) в Германии под руководством Сергея Таборицкого – эмигранта, примкнувшего к нацистам. «НОРМовцы» носили форму – косоворотки черного цвета с погонами. В НОРМ входили мальчики и девочки не старше 16 лет. Постепенно организация разрасталась: подростки русского христианского движения в Праге и Брно, Лотарингии, Белграда и других европейских городах. Основная задача «НОРМовцев» – идеологическая проработка подростков из СССР.

После начала Второй Мировой

В 1941 году обоснование для привлечения советских детей к выполнению диверсионных заданий написал Фриц Больц, капитан зондеркоманде «Москва». В нем говорилось, что немецкие агенты плохо маскируются, документы прикрытия никуда не годятся. И для усиления диверсионной деятельности предлагалось «усовершенствовать средства, тактику и способы совершения диверсионных актов, а также скрытность маскировки самих исполнителей». Одним из направлений «усовершенствования тактики» было привлечение русских детей, в возрасте от 10 до 16 лет. Больц писал, что для подготовки диверсантов нужно меньше времени, так как в России у них нет документов – беспризорников и так было много, поэтому появление юных диверсантов будет незаметным.

Под видом «Русской освободительной армии» Больц планировал мобилизовать команду из 40 человек. Это должны были быть физически здоровые подростки. Обучение длилось месяц, за это время ребята осваивали подрывное дело, топографии, прыжки с парашютом и строевую подготовку. Подготовка шла в Германии, в имении Больца, Гемфурте. Срок готовности определили на конец августа 1943 года. Тогда же при абвергруппе создали «особую команду Гемфурт», в которую входили 5 разведчиков. Главой команды стал Евтухович Юрий (по легенде – Юрий Ростов-Беломорин). В феврале 1944 года группа вошла в подчинение Гестапо.

Операции в конце 1943 года

Евтухович за неполные два года (июнь 1943 – январь 1945) подготовил 110 подростков. Первая операция состоялась на транспортном узле Ржев-Тула-Курск. У юных диверсантов была еда, водка, сахар и уголь, который на самом деле был взрывчаткой. Первую группу задержал СМЕРШ, а все дети второй группы вернулись назад.

Детей, пойманных СМЕРШ, отправляли в исправительные колонии. 21 сентября 1943 года арестовали 28 детей-агентов, возраста 14-16 лет в тылу Советского Союза. Группу перебросили на немецких самолетах, чтобы разведки танковых и артиллерийских частей, для диверсионных работ и обрыва телефонных проводов.

Точное число вылазок определить сложно, но можно говорить о том, что надежды Фрица Больца оправдались.

Судьба арестованных была решенной: колония, изнуряющий труд, никаких перспектив в будущем.

Гиммлеровские помощники

В марте 1944 года Главное управление Люфтваффе и Генштаб Вермахта выдвинули предложение Министерству восточных территорий завербовать 25 тысяч человек для службы в авиации. Кроме авиации предполагалось часть вербованных подростков направить в сухопутные войска. Позже помощники Люфтваффе и ПВО стали «воспитанниками СС». Теперь «юные эсэсовцы» были подведомственны Генриху Гиммлеру.

За 1944 год было привлечено 28 тысяч юношей и девушек с территории СССР и Прибалтики. Воспитанники СС носили темно-синюю форму Гитлерюгенда, на правом рукаве носили повязку с бело-сине-красным флагом. На флаг был наложен ромб, внутри которого вписали Андреевский крест. Вербовка молодежи велась с помощью специальных служб вермахта. Для пропаганды говорилось, что вербовка носит «мирный характер», чтобы спасти беспризорников. Нацисты сделали русскоязычные плакаты, которые призывали «идти вместе с СС». «НОРМовцы» тоже принимали участие в пропаганде вступления в ряды СС.

Гитлеровцы вели активную пропаганду с помощью листовок и плакатов. Они доказывали, что необходимо бороться с большевизмом, как с опаснейшим врагом человечества, давили на чувства подростков. Переворачивали историю СССР с ног на голову, писали статьи о «кровавых» 1930-х годах, выставляли Ленина и Сталина как убийц русского народа. Воспитанникам СС обещали хорошее питание, квартирные льготы, обмундирование и заработную плату. Также предлагали помощь в европейской интеграции. В берлинских эмигрантских газетах печатали материалы о «воспитанниках СС», как о новой прослойке немецкого народа. Естественно, что неокрепшие умы не могли разобрать, где ложная информация, а где искать правду. Напуганные голодные сироты шли на «спасительный зов» нацистов.

источник

Первый день Великой Отечественной войны вошел в историю нашей страны как день величайшей трагедии. Однако, помимо горечи и боли, он подарил нам и немало поводов для гордости за подвиги, совершенные советскими солдатами и офицерами. И один из таких подвигов первых часов войны – воздушный таран Дмитрия Кокорева.

Дмитрий Васильевич Кокорев родился в 1918 году в Рязанской области. Окончив школу, он некоторое время работал механизатором в колхозе, слесарем на заводе. Одновременно с этим занимался в аэроклубе. В 1937 году Дмитрий был призван в Красную армию. В январе 1938 года он был направлен в Пермскую авиашколу. После ее окончания, в 1939 году Кокорев получил назначение в 41-й истребительный авиационный полк из состава 66-й ИАБр ВВС Белорусского особого военного округа. Затем Кокорев окончил курсы командиров звеньев и был переведен на должность командира звена 124-го ИАП.

Таким образом, к началу войны Кокорев был уже довольно опытным летчиком.

В июне 1941 года полк, в котором служил Дмитрий Кокорев, располагался на двух аэродромах — Высоко-Мазовецк и Ломжа. Всего в части насчитывалось 82 летчика.

Как и большинство наших частей, расположенных недалеко от границы, 124-й полк был поднят в 2 часа ночи 22 июня по боевой тревоге. Полк был приведен, согласно поступившей Директиве № 1, в полную боевую готовность, однако из-за противоречий в тексте директивы, командование полка не отважилось на решительные действия. Примерно в 04:20 на аэродром Высоко-Мазовецк был совершен первый налет бомбардировщиков противника.

После бомбардировки советские самолеты начали подниматься в воздух. Всего с 04:30 до 05:10 взлетели 28 истребителей МиГ-3.

У советских летчиков был приказ: открывать огонь по немецким самолетам лишь в ответ на огонь со стороны противника, категорически запрещалось перелетать границу. Немецкие бомбардировщики, тем временем, первыми огонь тоже не открывали, предпочитая удирать за границу. Поэтому первые взлетевшие группы советских истребителей воздушного боя завязать не смогли. Однако, после повторного налета на аэродром, это было в 04:55, часть пилотов полка приняла решение сбивать вражеские самолеты, не дожидаясь разрешения от командования.

Среди этих бедовых голов был и младший лейтенант Дмитрий Кокорев.

Согласно оперативной сводке №1 штаба полка, в этом самом первом воздушном бою Великой Отечественной войны Дмитрий Кокорев атаковал противника и сбил один Ме-110, причем сбил вражеский самолет, выполнив воздушный таран.

Здесь необходимо сделать небольшое отступление.

Тараном называют прием воздушного боя, который заключается в нанесении повреждений самолету противника непосредственно самим самолетом атакующего.

Не стоит думать, что воздушный таран – это такой прием отчаяния, когда летчик идет на верную гибель, лишь бы уничтожить врага. Конечно, бывало и так. Однако, воздушный таран вовсе не обязательно заканчивается гибелью атакующего. При грамотном, четком и хладнокровном исполнении тарана у летчика оставалась весьма высокая вероятность благополучно приземлиться. Именно такой таран наших летчиков учили делать в летных школах.

Дмитрий Кокорев на таран пошел не сразу. Сначала он совершил три захода на бомбардировщик врага, расстрелял все патроны. Однако, ущерба вражескому самолету он причинить не смог.

И тогда Кокорев выполнил таран.

Существует несколько техник таранного боя. Она из них – удар пропеллером по хвостовому оперению противника. Такой удар приводит к разрушению или потере управляемости атакованного самолета. В годы Великой Отечественной войны это был один из самых распространенных видов тарана. Именно такой таран совершил и Дмитрий Кокорев.

Фюзеляж фашистского самолета сломался пополам, и немец рухнул вниз. Наш МиГ-3 сорвался в беспорядочное падение, однако, Дмитрий сумел вывести машину из падения и благополучно посадил ее на поляну.

После этого, самого первого своего воздушного боя, Дмитрий Кокорев совершив более 100 боевых вылетов, сбил 5 самолетов противника. Он погиб 12 октября 1941 года под Ленинградом. Вряд ли он знал о том, что 9 октября 1941 года было подписано постановление о награждении его орденом Красного Знамени, в том числе и за воздушный таран. Однако, эту награду отважный летчик получить уже не успел.

… Через несколько дней после начала войны Дмитрий Кокорев напишет жене: «Дорогая Катюша! 21-го получил от тебя последнее письмо, и ответа дать не пришлось… Когда я слушаю последние известия по радио, у меня от злости дрожат все мускулы и слезы капают из глаз. Но недолго извергам этим гулять по нашим полям. Нет и не будет вовек силы, которая могла бы победить Красную армию. Ты помнишь наш спор о твердости характера? Кто кому должен уступить? И помнишь мои слова: «Я никогда никому не уступлю»… Так и вышло, а что именно – потом узнаешь… Дело произошло 22 июня на рассвете. Вот об этом и все».

источник

Главной и единственной идеологией в СССР был коммунизм. Никаким другим учениям, в особенности религиозным, в стране победившей пролетарской революции места не было. Всем известно, как именно советское государство боролось с Православной церковью. А как обстояли дела с исламом?

Лишение собственности

Вначале, до самого 1929 года официальная политика государства в отношении ислама была наиболее благоприятной по сравнению с линией, проводившейся в отношении иных исповеданий и религиозных групп. В ноябре 1917 года было принято обращение Советского правительства «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока». В нем говорилось: «Мусульмане России, татары Поволжья и Крыма, киргизы и сарты Сибири и Туркестана, турки и татары Закавказья, чеченцы и горцы Кавказа, все те, мечети и молельни которых разрушались, верования и обычаи которых попирались царями и угнетателями России! Отныне ваши верования и обычаи, ваши национальные и культурные учреждения объявляются свободными и неприкосновенными».

Но после 1929 года ситуация сильно изменилась. Начали массово закрывать мечети. В 1930 году только в Татарстане из 12 000 мечетей было закрыто более 10 000, до 97 % мулл и муэдзинов были лишены возможности осуществлять свои обязанности. В других регионах, где массово исповедовался ислам, ситуация была такой же. К 60-м годам в Туркмении, например, не осталось ни одной мечети.

Уничтожение религиозного образования

Еще более болезненным ударом было закрытие религиозных школ. В 1929 году ВЦИК СССР запретил преподавание мусульманского вероучения. В целом, ситуация очень напоминала ту, что была с Православной церковью: те же гонения и аресты, конфискации и закрытия мечетей и медресе. И так же как с Православием, положение несколько смягчилось в годы Великой Отечественной войны. Даже удалось открыть несколько религиозных школ. Тем не менее, общий образовательный уровень исламского духовенства был довольно низким. Например, к 1990 году из 857 имамов и муэдзинов России только 21 имел высшее образование. Многие представители духовенства не имели религиозного образования. В Советском Союзе функционировали только одно медресе в Бухаре и исламский институт в Ташкенте. Открывать дополнительные исламские образовательные учреждения советская власть не разрешала. Так, Духовное управление мусульман Европейской части СССР и Сибири, в ведении которого находились 211 мечетей, смогло открыть богословские курсы для священнослужителей только в 1989 году.

Большой удар по мусульманскому образованию нанесла борьба с арабским языком. Было уничтожено много экземпляров Корана на арабском, среди которых были уникальные произведения книжного искусства.

Удар по традициям и обычаям

Несмотря на декларации о неприкосновенности традиций, Советская власть целенаправленно боролась с ними. В 20-30 годы в Средней Азии развернулось движение «худжум» за эмансипацию женщин. Внешне это выражалось в снятии паранджи.

В более позднее время власть в регионах, где был распространен ислам – в республиках Средней Азии, на Кавказе, в Татарстане и т.п. периодически организовывало «облавы» для выявления тех, кто по-прежнему живет, придерживаясь норм религии. Организовывались медосмотры, чтобы увидеть, кто из родителей проводит обрезание сыновей. В связи с этим шла активная торговля медицинскими справками, подтверждающими, что мальчикам была проведена необходимая для здоровья операция.

В целях пропаганды атеизма использовались названия мусульманских праздников. Так, в Татарстане в то же самое время, когда проходит праздник жертвоприношения Курбан-Байрам, комсомольцы организовывали «Красный Байрам» — лекции и различные мероприятия, направленные на пропаганду атеистического мировоззрения.

источник

В столице Филиппин городе Маниле живёт 17 миллионов человек. Над окрестностями города возвышаются горы, но только полюбоваться ими не получится – это горы мусора. Запах ядовитых испарений и гнилья висит в воздухе, свалки наступают на городские районы. И кажется, весь город и его жители подчинён именно им.

1. Жизнь на грани нищеты

Трущобы вдоль скоростного шоссе.

2. Усталость и голод берут своё

Ребенок спит на ступеньках подземного перехода.

3. В родильном доме

В ожидании своей очереди.

4. Предродовая палата

Беременные филиппинские женщины в предродовой палате.

5. Забитый под завязку роддом

Несколько матерей с новорожденными детьми на одной кровати.

6. Забитая предродовая палата

В этом отделении каждый день рождаются до 100 детей.

7. Последствия тропического шторма

Человек собирает перерабатываемые материалы среди плавающего мусора после тропического шторма Нида.

8. Одна из самых загрязненных рек в мире

Собирать мусор в реке и сдавать на переработку — теперь гораздо выгоднее, чем рыбачить.

9. Семейный бизнес

В то время как эта река похожа на мусорник она является фактически главным источником воды для сельского хозяйства.

10. Плавсредство

Филиппинский мальчик плывет по реке на куске пенопласта.

11. Нелегкая жизнь беспризорников

Бездомные дети спят на выброшенном матрасе посреди дороги.

12. Торговец Манго

Уличный торговец, который зарабатывает в среднем шесть долларов в день.

13. За чертой бедности

Филиппинские трущобы, прямо вдоль железной дороги, где буквально в метре от железнодорожных путей играют маленькие дети.

14. Бум на недвижимость

В 2013 году на Филиппинах наблюдался невиданный бум недвижимости.

15. В ожидании суда

Переполненная тюремная камера.

Источник:

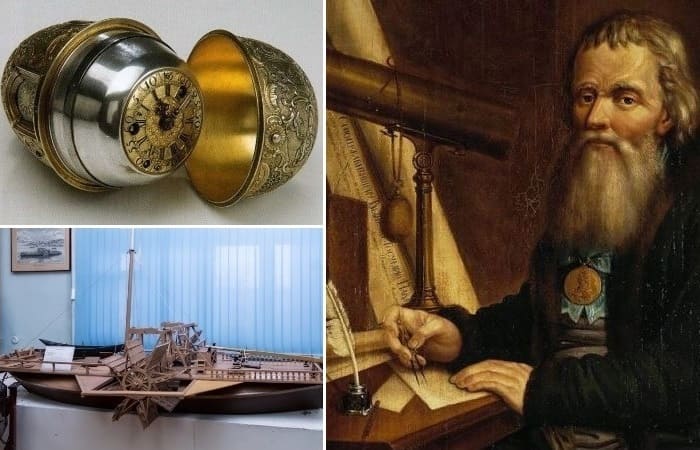

21 апреля исполняется 282 года со дня рождения выдающегося русского механика-изобретателя Ивана Кулибина. Его имя стало нарицательным, но большинство использует его в ироническом контексте: «Тоже мне Кулибин!» – когда кто-то придумывает нечто занятное, но бесполезное. С таким отношением Кулибину приходилось мириться и при жизни. В Академии наук его изобретения поднимали на смех, хотя они были не менее революционными, чем открытия Леонардо да Винчи. Зато чудака-самоучку любили женщины, и сама императрица была к нему благосклонна.

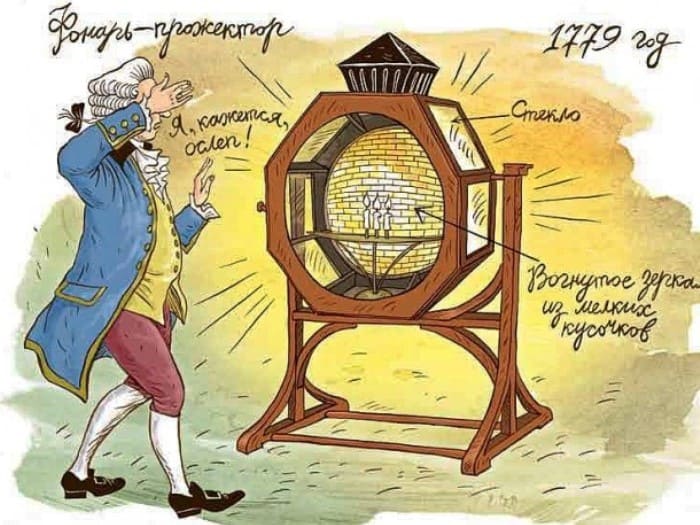

Фонарь-прожектор Кулибина | Фото: neizvestniy-geniy.ru

Кулибин появился на свет в 1735 г. в семье купца-старообрядца и всю жизнь придерживался старообрядческих традиций: не играл в карты, не курил табак, не пил спиртного, носил бороду. Даже когда Екатерина II предложила ему сбрить бороду в обмен на получение дворянства, он предпочел остаться в купеческом сословии. Впрочем, императрица снисходительно относилась к странностям Кулибина – он был автором такого количества революционных для того времени изобретений, что имел право на свои чудачества.

Часы, созданные Кулибиным для императрицы | Фото: violity.ua

Великий изобретатель был самоучкой: он никогда не учился в школе и осваивал механику самостоятельно. В его комнате были собраны все имеющиеся на тот момент приспособления для токарных, слесарных и прочих работ. Знакомый его отца, купец Костромин, обратил внимание на его талант и предложил ему изготовить необычные часы, чтобы преподнести их императрице.

Часы, созданные Кулибиным для императрицы | Фото: portal-kultura.ru и holisticauction.ru

Кулибин справился с задачей: несмотря на то, что работа на некоторое время остановилась – он увлекся созданием микроскопа – часы получились действительно необычными. Они были выполнены в форме утиного яйца, в котором каждый час открывались маленькие дверцы, а за ними был виден Гроб Господень и стражи, его охраняющие. В часах также был музыкальный аппарат с несколькими мелодиями. Екатерина оценила подарок и талант изобретателя и вскоре назначила Кулибина заведующим механической мастерской Петербургской академии наук.

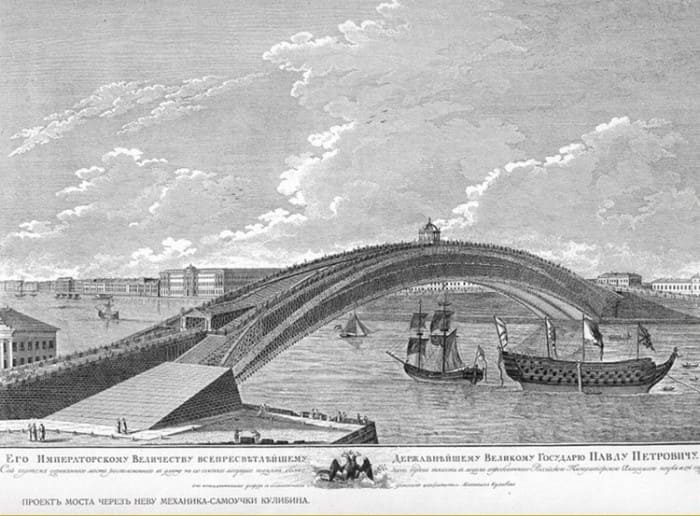

Проект одноарочного моста через Неву | Фото: top-antropos.com

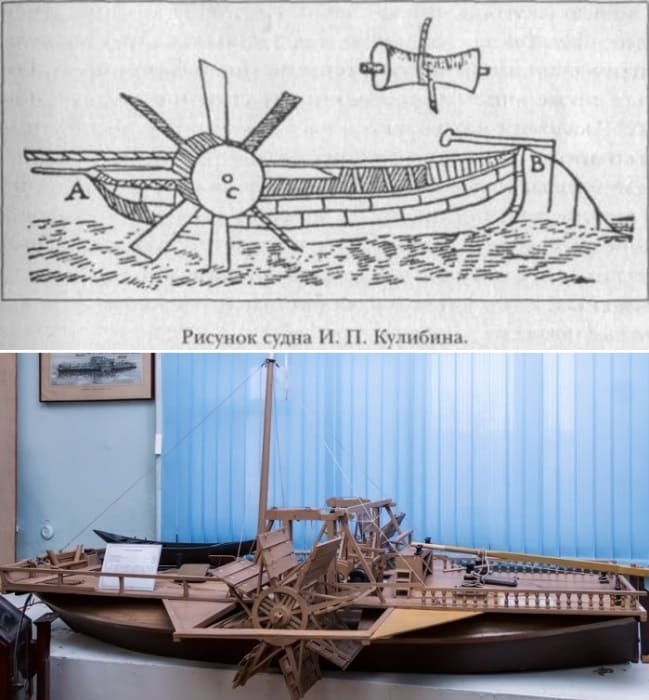

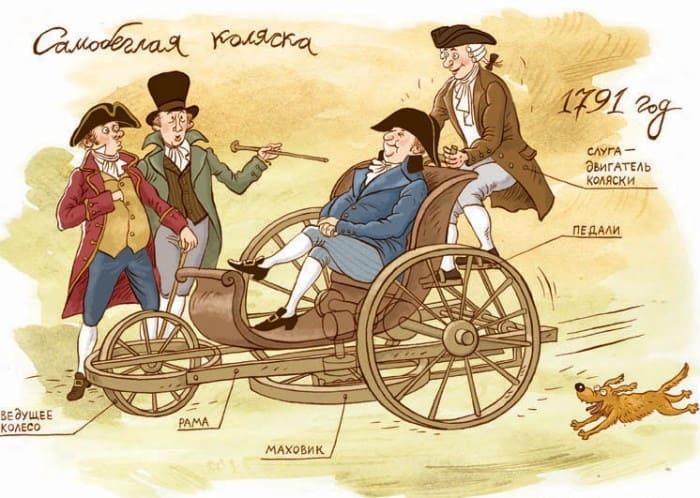

Кулибин руководил мастерскими Академии наук в течение 30 лет, предложив немалое число изобретений: 300-метровый одноарочный мост через Неву, винтовой лифт, прожектор, механический протез ноги, речное самоходное судно с вододействующим двигателем, которое могло плыть против течения, оптический телеграф, механический экипаж с педальным приводом и др.

Водоходное судно Кулибина | Фото: smartnews.ru и pro-travel.net

К сожалению, большинство его изобретений так и остались проектами. Ни один из мостов Кулибина не был построен, несмотря на успешные испытания уменьшенной модели одноарочного моста. Сооруженный для императрицы лифт – «подъемное кресло», передвигающееся в специальной шахте с помощью винтового механизма – после смерти Екатерины не использовали, а шахту заложили кирпичом.

Модель *самобеглой коляски* Кулибина | Фото: aif.ru

Изобретения Кулибина не спешили внедрять, так как ученые мужи относились к ним с большим сомнением и даже иронией. Самоучку без инженерного образования никто из них всерьез не воспринимал, его считали чудаком и выдумщиком. Проект моста подняли на смех: дескать, неуч не знает элементарных вещей и предлагает конструкцию, которая тут же рухнет. Директор Академии наук Екатерина Дашкова почему-то недолюбливала изобретателя. Кулибин писал ученику Ивану Пятерикову: «Работаю я много и усердно, но положение моё среди гордых академиков далеко не приятное, и лишь усиленным трудом я заглушаю горе, которое причиняют они мне беспрестанно своими насмешками и презрительным обращением со мной, бедным самоучкой».

Модель *самобеглой коляски* Кулибина | Фото: labirint.ru

Говорят, великий изобретатель был очень любвеобильным и пользовался большим успехом у женщин. Ни чудачества Кулибина, ни его консервативность в быту и привычках не отпугивали дам. Он отличался веселым нравом, любил посещать званые вечера, где охотно балагурил, остроумно отвечал на любые насмешки, умел расположить к себе. К тому же Кулибин писал стихи и выглядел весьма необычно: всегда в длиннополом кафтане, высоких сапогах, с окладистой бородой, он казался представительницам прекрасного пола экстравагантным и загадочным, что еще больше их привлекало.

Фонарь-прожектор Кулибина | Фото: labirint.ru

Кулибин был трижды женат, причем в третий раз он женился в 70 лет. У него было 12 детей, и трое из них появились в третьем браке, когда изобретателю было за 70. Всем мальчикам он дал хорошее образование, и они стали горными инженерами.

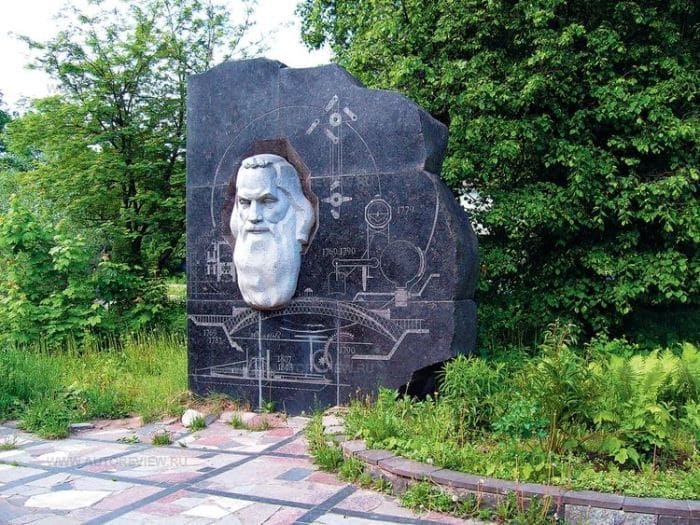

Памятник Ивану Кулибину в Нижнем Новгороде

Источник:

Информационные технологии открыли для поклонников кино практически неограниченные возможности, и киноманы могут познакомиться, не выходя из дома, с кинематографом практически любой страны. Никто не спорит, что американские и британские телевизионные проекты подкупают своей зрелищностью и непредсказуемостью. Но настоящим открытием для многомиллионной отечественной телеаудитории стали работы скандинавских мастеров. Они дарят потрясающие многосерийные проекты, которые погружают всех нас в необыкновенную атмосферу, присущую суровым реалиям северной части европейского континента. Обозначим десятку самых почитаемых сериалов, которые своей неординарностью покорили не один уголок нашей планеты.

1. «Лиллехаммер»

Сериал «Лиллехаммер»./ Фото: serialguru.ru

2011-2014 годы, 3 сезона

Любители черного юмора по достоинству оценят данный сериал. Брутальный мафиози Фрэнк Тальяно, у которого в жилах течет горячая итало-американская кровь, сдает ФБР своего босса и покидает Штаты, в надежде обрести на старости лет уют и покой в каком-то милом уголке на планете. Федералы ему предлагают на выбор любое место на Земле.

Фрэнк выбрал Лиллихаммер, поскольку был под большим впечатлением от прошедшей зимней Олимпиады в этом завораживающем норвежском местечке. Приехав на место, Фрэнк увидел, что Лиллихаммер – это просто заснеженная и богом забытая деревушка. В ней царят свои порядки. Но Фрэнк, привыкший всегда чувствовать себя хозяином положения, решил взвалить на себя криминальное управление этим районом. Как все это происходило – лучше один раз увидеть своими глазами!

2. «Оправданный»

Сериал «Оправданный»./ Фото: keeno.tv

2015 — …, 2 сезона

Неторопливая, немного камерная и все же очень симпатичная криминальная драма, познакомившая зрителей с предпринимателем Акселем Боргеном. Тот достаточно долго и успешно развивал свой бизнес в Азии, а затем решил вернуться в родные пенаты. Он вернулся в город своего детства, находящийся в глубинке Норвегии, чтобы попытаться спасти от банкротства совсем не чужую для себя компанию.

Все было бы хорошо, но только жители его родного городка много лет назад обвиняли Боргена в убийстве девушки. Кто же настоящий убийца? Посмотрите этот сериал и разгадайте этот криминальный ребус.

3. «Наследие»

Сериал «Наследие»./ Фото: journalist-karelia.ru

2014 год, 3 сезона

Настоящая семейная драма разворачивается на небольшом датском острове Фюн. Умерла известная художница Вероника Гроннегард. Ее четверо детей собираются вместе, а это случается достаточно редко. Но не только трагедия заставила встретиться, но и меркантильные интересы, ведь придется по-братски разделить имущество.

Особый лот в наследстве – родовое имение. Но выясняется, что оно матерью завещано пятому ребенку — дочери, которая воспитывалась в совсем другой семье. Эту многосерийную драму закупили многие европейские страны задолго до премьеры. Первый успешный сезон семейных разборок позволил продлить шоу еще на два сезона.

4. «Настоящие люди»

Сериал «Настоящие люди»./ Фото: serialguru.ru

2012-2014 годы, 2 сезона

Люди не могут обходиться без помощников. Они нужны повсюду – на работе, в бизнесе, в повседневной жизни. Шведский кинематограф попытался обыграть ситуацию с роботами-помощниками с человеческим лицом и потрясающим интеллектом. Им дала жизнь одна могучая корпорация. Они в меру послушные и работящие, а некоторые даже очень влюбчивые.

И было бы все великолепно, если бы в прекрасно отлаженные механизмы и микросхемы однажды не вкралась ошибка. Сериал изобилует многими актуальными социальными темами: бездуховностью, дефицитом человеческого общения, дискриминацией личностей, которые не похожи на других. У этого шоу появился и британский «родственник» – сериал «Люди».

5. «Убийство»

Сериал «Убийство»./ Фото: kingofwallpapers.com

2007-2012 годы, 3 сезона

Датский сериал выдался настолько успешным, что сразу после его выхода у него появился канадско-американский «родственник», который также приобрел немало поклонников. Замысловатый сюжет развивается вокруг странного и шокирующего убийства пятнадцатилетней девушки.

Начинается расследование, которое с каждым новым эпизодом принимает все более запутанный характер. С точки зрения подачи материала сериал радует новизной, поскольку зритель проживает историю с трех разных ракурсов: копов, ведущих расследование, родных погибшей девушки и кандидата на должность мэра городка, который попал в разряд главных подозреваемых.

6. «Правительство»

Сериал «Правительство»./ Фото: ipit.su

2010-2013 годы, 3 сезона

Поклонники телевизионных разборок вроде «Хорошей жены» и «Карточного домика», погружающих зрителей в мир политических интриг, по достоинству оценят этот датский сериал. Главная героиня шоу — Биргитта Нюборг. Позади бескомпромиссная предвыборная гонка. Эта мужественная женщина неожиданно для многих одерживает победу и становится первой в истории датского королевства дамой, занявшей кресло премьер-министра.

Теперь она – любящая мать и глава правительства. Она даже не представляла всего того, что придется пережить. Ее ждет политическая мясорубка, из которой очень трудно выйти незапятнанным человеком. Сериал стал пророческим. Через год после премьеры впервые женщина стала главой правительства Дании…

7. «Тот, кто убивает»

Сериал «Тот, кто убивает»./ Фото: filmdays.ru

2011 год — 1 сезон

В центре повествования судьба Катрин Рис Йенсен. Она возглавляет отдел уголовных расследований в датской столице. Ее профиль — дела, связанные с серийными маньяками и изнасилованиями. Она посвящает свою жизнь борьбе с подобными нелюдями, поскольку сама пережила домашнее насилие со стороны отчима. Ее команда состоит из психолога Томаса, имеющего немало темных пятен в биографии, и детектива Стига, мечтающего в перспективе занять место самой Катрин.

8. «Код 100»

Сериал «Код 100»./ Фото: idiot-daily.ru

2015 год — 1 сезон

Еще одна завораживающая криминальная история. В городе появился маньяк, оставляющий после себя трупы девушек, украшенные нарциссами. Жертв находят в разных районах города. Убийца действует дерзко, словно издеваясь над местными копами. В помощь шведским коллегам Нью-Йорк присылает в помощь своего опытного в таких делах детектива Томми Конли. Его тандем с местным полицейским Микаэлем Эклундом должен положить конец убийствам в некогда тихом шведском городке.

9. «Тайны Сильверхейда»

Сериал «Тайны Сильверхейда»./ Фото: ipit.su

2015 год — 1 сезон

Каков жанр этого шоу? Проект представляет гремучую смесь из запутанных тайн, мистики и потрясающих картинок северного края. Кому-то сериал напомнит «Твин Пикс» и «Секретные материалы», другим – недавно прошедший с успехом сериал «Очень странные дела». Зритель с первых кадров погружается в таинственную историю. Главная героиня — полицейская Ева Торнблад.

Она приезжает в родной городок Сильверхейд. С ним у Евы есть одно тяжелое воспоминание.

Семь лет назад у нее здесь пропала дочь, которую все это время она пыталась безуспешно найти. Вернувшись в родной город, героиня узнает, что при похожих обстоятельствах только что пропал мальчик. Она начинает расследование…

10. «Мост»

Сериал «Мост»./ Фото: 108ways.ru

2011 — …годы, 4 сезона

Эта скандинавская работа подняла планку криминального сериала на запредельный уровень. «Мост» и начинается с уникального моста, связывающего Швецию и Данию. Там найдено тело жертвы, которое расположено в равных частях на территории сразу двух государств. Это дает основание поручить расследование интернациональному дуэту: мужественному датскому копу Мартину Роде и экстравагантному следователю из Мальме, а заодно милой женщине «со многими тараканами в голове» Саги Норен.

Зрителям предстоит окунуться в мрачную атмосферу, от которой постоянно веет колючим холодом. Им предстоит напрячься и попытаться вместе с героями распутать скандинавский криминальный клубок. Они этим с удовольствием занимаются уже четыре сезона.

Источник: