Архив за месяц: Апрель 2017

Фидель Кастро, лидер кубинской революции, команданте, был председателем Госсовета Кубы с 1976 по 2008 год. Его жизнь полна историй, связанных и с нашей страной.

1

Как Фидель покурить давал

За 38 дней своего визита Фидель Кастро объездил всю страну, забираясь в такие её уголки, где не ступала нога не только иностранного, но и советского чиновника. По дороге на Братскую ГЭС, у станции Зима, лесорубы, прознав, что в поезде едет сам Фидель, перекрыли дорогу и отказывались уходить, пока лично не побеседуют с живым революционером. Кастро услышал шум и вышел в тамбур в одной гимнастёрке. Народ был в восторге. Кто-то из лесорубов крикнул, что хочет слышать команданте. Фидель начал вещать, кто-то из лесорубов передал ему телогрейку. Кастро смутился, надел телогрейку, но сказал, что ему не по себе, потому что у него нет ничего взамен. Порывшись в карманах, он достал три сигары. Мужики начали курить их, передавая по кругу. Кастро был вдохновлён таким поведением, растрогался и сказал, что никто на Западе не поступил был так, любой «зажал» бы сигару и не стал делиться.

2

Как Фидель медвежонка приютил

Будучи на Байкале, Фидель гостил у геологов и восторженно отзывался о хариусе, которым его угощали. Здесь же коменданте наловчился, за неимением стаканов, пить прямо из бутылки. Байкальский вояж запомнился ещё и тем, что Фиделю подарили медвежонка. «Откуда ни возьмись», как это обычно бывает во время официальных визитов иностранных гостей в Россию, к домику геологов подошёл парень с медвежонком и подарил его Фиделю. Кастро не стал отказываться, назвал медвежонка Байкал. На Кубе Байкалу жилось не слишком сладко, климат не тот, но много ли сибирских медведей могут похвастаться тем, что были на «острове свободы»?

3

Как Фидель ремень покупал

При посещении СССР, команданте всячески демонстрировал «близость народу», причём не показную, а вполне себе натуральную, что вводило делегацию в законный ступор и смятение. Секретность передвижения Фиделя по стране была на высшем уровне, но спонтанность желаний кубинского лидера постоянно сбивала официальные планы. Во время своего визита в Ташкент Фидель Кастро решил посмотреть на работу местного универмага. Команданте выдали пять рублей, чтобы он смог купить себе какой-нибудь сувенир. Фидель решил купить ремень, выбрал и подошёл к кассе. За кассой, обливаясь потом и не влезая в узкое кресло, сидел сам министр торговли Узбекистана. Чиновник, должно быть, вспомнил многое за время совершения кассовой операции по той причине, что он не знал, как работает касса, что вращать, чтобы открылся кассовый ящик. Будь Кастро сутягой, он мог бы засудить министра торговли — чека команданте так и не дождался, хотя сомнительно, что он его ожидал.

4

Как Фидель по Москве гулял.

Визит Кастро в Москву был «головной болью» для тех, кто был поставлен его охранять. Команданте поселили в одну из комнат Кремля. В полночь Кастро решил прогуляться по ночной Москве. Он осведомил об этом своего переводчика Николая Леонова, который попытался отговорить кубинского лидера от ночного моциона, поскольку охрана не была поставлена в известность. Всё было напрасно, Фидель сказал – Фидель сделает. Пошёл Кастро гулять по Москве. Через полкилометра вокруг него уже собралось несколько сот людей, потом тысяча. Популярность Кастро в народе была сравнима с популярностью рок-звёзд и даже выше. В простом оливковом френче, без строгого номенклатурного костюма, он внушал народу уважение, его любили искренне и страстно. Охрана Фиделя была в шоке, им казалось, что вот-вот Фиделя разорвут на сувениры, но всё, конечно, обошлось хорошо, не звери же какие советские люди.

5

Как Фидель танки покупал

Кастро посетил нашу страну с дружественным визитом уже после того, как СССР убрал свои ракеты с территории Кубы. Визит мог бы носить довольно напряжённый характер, но всё обошлось. Хрущев, наученный советчиками, вёл переговоры очень осторожно, не позволяя себе переходить на позицию силы. Так, дипломатическое умение Никиты Сергеевича позволило ему договориться с Фиделем о продаже советских танков и в итоге даже обжулить его. Вместо обговоренных 120 танков новой модификации, на Кубу ушло 80 старых. Революционер-практик, горячая душа, торговаться Фидель умел не очень умело.

6

Как Фидель в детский сад сходил.

Кастро, как уже можно понять, был «неудобным гостем». Во время посещения Ленинграда к нему подбежала маленькая девочка и вручила бородатому дяде цветы. Фидель спросил у девочки из какого она детского сада и загорелся желанием непременно его посетить. Чиновники долго, но безрезультативно отговаривали Кастро, но он был непреклонен. В итоге, повезли команданте в детский сад с тем номером, который назвала девочка. Была в детском саду и та самая девочка. Фидель попросил её показать ему детский сад, но девочка простодушно ответила, что она здесь первый раз и сама ещё ничего не знает. Надо ли говорить, что команданте был недоволен, его обманули, сменив табличку на фасаде «показательного» садика…

7

Как Фидель официоза избегал

Кастро был чрезвычайно недоволен тем, что с ним обращаются, как с каким-нибудь индийским раджой, он был против официоза и бутафории, которую возводили специально для него. Хрущёв, которому доложили о претензиях команданте, пошёл на принцип. Во время поездки на Украину перед Фиделем положили карту и предложили самому показать, куда бы он хотел поехать. Кастро указал на Киев, но во время поездки, не доезжая до столицы Украины, Кастро потребовал остановить в селе у свинофермы. В своих военных сапогах Фидель ловко «ушёл» от чиновников, обутых в начищенные туфли, и подошёл к свинарке. Познакомились. Фидель попросил показать ему хату и спросил, не угостит ли его чем-нибудь хозяйка. Поели нехитрую снедь: моченые яблоки, сало, картошку, яйца, кто-то из делегации принёс коньяку. Фиделю понравилось: «Мне не надо никаких сухих докладов по экономике. Я счастлив увидеть, что простые люди живут в достатке».

Алексей Рудевич

По книге «ЖЗЛ. Фидель Кастро.

Биография продолжается»

М. Макарычева

источник

Танк Т-72 Б3 — это модернизированный Т-72Б, разработанный в качестве дешёвой альтернативы Т-90А до получения вооружёнными силами танков нового поколения. Программа серийной модернизации танков Т-72Б была принята в России в 2010 году, Т-72Б3 принят в качестве стандарта с 2012 года.

На модернизированном танке установлены двигатель В-92С2Ф (1130 л.с.), гусеницы с косыми грунтозацепами и ведущие колеса с улучшенной очищаемостью, дисплейный комплекс механика-водителя и телевизионная камера заднего обзора, прицел «Сосна-У» разработки белорусского предприятия «Пеленг», в состав которого входит автомат сопровождения цели (АСЦ) и тепловизионный канал.и автомат сопровождения целей, новая пушка типа 2А46М-5−01. Система связи состоит из радиостанции УКВ диапазона Р-168−25У-2 «Акведук». В её состав включены 2 приемопередатчика, которые обеспечивает открытую, маскированную или засекреченную радиосвязь.

Усиление защиты танка достигнуто за счет установки бортовых экранов корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатых экранов бортов, а также модулей динамической защиты и решетчатых экранов башни, повышающих ее стойкость к противотанковым кумулятивным средствам. Кроме того, на машине усилена противоминная стойкость.

источник

«Хьюстон, Хьюстон, у нас проблемы» — все наши представления о работе центра управления полетами сформированы массовым кинематографом. Подобрали для вас 10 фактов о ЦУП НАСА, которые рассеют ваши иллюзии и прольют свет на то, как в действительности происходит обеспечение безопасности космических полетов.

Базовая команда. Безопасность полета каждой миссии обеспечивает группа инженеров, ученых, менеджеров, техников, биомедицинских инженеров, инспекторов контроля качества и конструкторов. Состав команды и количество специалистов варьируются от 6-и человек, которые составляют базовую команду, до нескольких десятков сотрудников. В напряженные дни, например, когда происходит стыковка модулей или выход космонавтов в открытый космос, за процессом следит минимум дюжина человек за центральным пультом и множество специалистов в отдельных кабинетах. Представители базового состава отвечают за следующие направления: наземный комплекс управления, система регулирования окружающей среды и обеспечения жизнедеятельности, системы двигателей, системы навигации и системы связи и обмена данных. Независимо от количества человек в команде, вся ответственность лежит на директоре полета.

Молодость не грех. Многие удивляются, насколько молоды сотрудники НАСА, работающие в центре управления полетами. Например, средний возраст специалистов, управлявших полетом миссии «Аполлон-11», которая отвечала за первую высадку людей на Луну, составлял 28 лет. Сегодня средний возраст сотрудников ЦУП еще меньше — около 25 лет. Молодость становится важным преимуществом, когда речь заходит о необходимости работать в бешеном ритме и ненормированном режиме, не разбирая дня и ночи. Вдобавок, многие из них пока не обременены семьями, что позволяет все силы уделять работе.

Тернистый путь в профессию. Будущие сотрудники ЦУП проходят не менее суровую подготовку, чем сами космонавты. Как правило, туда приходят выпускники ВУЗов, специализирующиеся в области естественных наук, технологий, инженерии и математики. Некоторые получают образование в области бизнеса и коммуникаций, что делает их потенциально хорошими управленцами. По окончании университета, желающие попасть в НАСА могут подать заявку на стажировку или сразу получить работу по контракту. Переступив порог заветного учреждения, молодым и вдохновленным специалистам предстоит интенсивное обучение. В зависимости от специализации, новые сотрудники проходят курс определенных занятий, за которыми следуют строгие тестирования. После этого их ждет череда тренингов с помощью симулятора, которые дают возможность отработать различные модели поведения во время ЧП и подготовиться к нештатным ситуациям. В процессе обучения и подготовки за каждым кандидатом наблюдает супервизор, и только по окончании подготовительного процесса, сдав все нормативы, молодой сотрудник получает индивидуальный сертификат и право работать без надзора супервизора. Обычно все эти процедуры занимают один год.

Коммуникация и стрессоустойчивость. Вам знаком стереотип о хмуром, замкнутом ученом, не любящим общение и не способном внятно объясняться? Такой вариант категорически не подходит для работы в ЦУП. Во время первого года обучения, о котором мы рассказывали выше, немало сил и времени уделяется развитию коммуникативных навыков. Над обеспечением полета трудятся специалисты самого разного профиля, и в экстренных ситуациях чрезвычайно важно быстро и доходчиво объяснить другим коллегам суть проблемы. От этого нередко зависит успех миссии и жизнь космонавтов.

Бумажная работа, увы, и здесь нашла себе место. Работа диспетчера ЦУП, который спасает жизни космонавтов, представляется романтичной. А вот протоколирование каждого своего действия — уже не очень привлекательно. Однако это необходимо: в любой сфере с таким уровнем ответственности очень важно фиксировать абсолютно все, что происходит, каждую деталь, и за эту фиксацию также ответственны сотрудники ЦУП. Помимо этого, бумажная составляющая кроется еще и в строгом соблюдении протокола действий: для любой миссии, еще задолго до ее старта, готовится отдельный пакет документации, который регламентирует большинство действий всех сотрудников.

Недостаток витамина D. Центр управления полетами работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю 365 дней в году. Сотрудники проводят все основное время в большой темной комнате в искусственном свете собственных мониторов. Многие не видят дневной свет целыми неделями, работая в ночные смены. Не удивительно, что недостаток витамина D — типичный «побочный эффект» работы в ЦУП.

Главней всего — погода в ЦУПе. Одна из самых больших проблем диспетчеров — погодные катаклизмы. Если ураган или другое стихийное бедствие наносит удар по Хьюстону, из-за чего отключается электропитание ЦУП, НАСА подключает к работе Космический центр Маршала, что расположен в Хантсвилле, штат Алабама. На случай, если погода одновременно поразит и Хьюстон, и центр Маршарала, в Ханствилле есть еще один центр НАСА, откуда можно управлять полетами, но он, по словам сотрудников, небольшой и предназначен для работы малочисленной команды.

«Кофе и закуски» — так мог бы назвать фильм режиссер Джармуш, снимай он картину про будни сотрудников ЦУП. При тяжелых сменах, которые могут длиться сутками, с ограниченными обеденными перерывами, кофе и закуски как никогда поддерживают диспетчеров центра управления полетами.

Аббревиация как способ словообразования, оказывается, характерна не только для российских реалий, но и для всей документации НАСА. Порой кажется, что сотрудники центра управления полетами разговаривают на каком-то внеземном наречии, употребляя бесконечные и непонятные обывателю сокращения. Если вдруг читаете какие-то сообщения НАСА, не спутайте ISS (International Space Station, т. е. МКС) с ISIS (ИГИЛ, запрещенная в России организация).

Заповеди. Не все можно прописать в трудовом договоре. Поэтому у сотрудников ЦУП есть нечто наподобие заповедей, которые, как и клятва Гиппократа у медиков, выражают некоторые морально-этические максимы. Среди пунктов, призывающих к дисциплине, командной работе и твердости духа, есть еще и отдельное обязательство помнить, что в любой момент в руках сотрудника могут оказаться жизни людей, и что каждое неверное действие может иметь непоправимые последствия.

источник

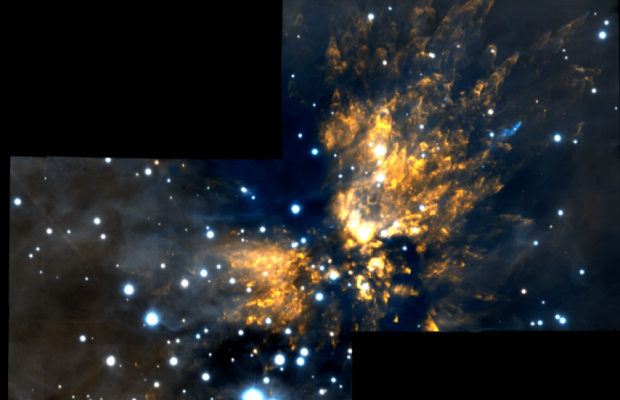

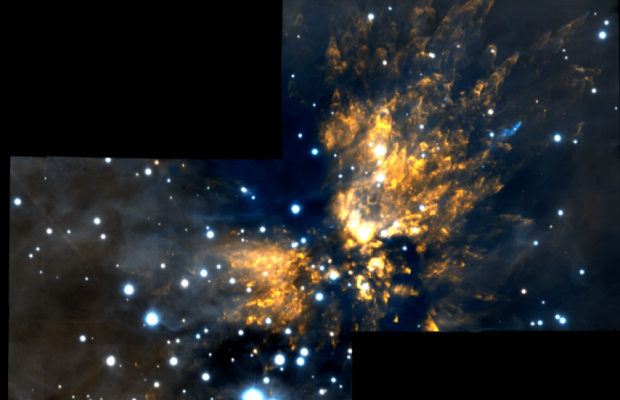

На снимке телескопа Джемини видны облака водорода (показано желтым) и участки, содержащие много атомов железа (голубым).Фото: ALMA (ESO/NAOJ/NRAO), J. Bally/H. Drass et al

Столкновение двух новорожденных звезд в гигантских звездных яслях в созвездии Ориона породило мощный космический «фейерверк», энергии которого хватило бы для того, чтобы Солнце сияло на протяжении 10 миллионов лет.

«Такие взрывы протозвезд бывают крайне скоротечными, но они могут достаточно часто происходить внутри «звездных яслей». Взрывая те облака газа, в которых они рождаются, такие «протосверхновые» могут выступать одним из ограничителей скорости роста звезд в подобных гигантских звездных яслях», — заявил Джон Бэлли (John Bally) из университета Колорадо в Боулдере (США).

Туманность, или облако Ориона представляет собой одни из самых крупных «звездных яслей» в Галактике. Оно расположено в примерно 1500 световых годах от Земли и занимает несколько сотен световых лет. Здесь формируются десятки и сотни молодых светил, некоторые из которых обладают достаточно необычным обликом и свойствами, чтобы привлечь внимание ученых.

Бэлли и его коллеги наблюдали за одним из центральных частей этого облака, известное ученым под именем OMC-1, где содержится примерно в 100 раз больше газа, чем весит Солнце. Около 100 тысяч лет назад в нем начали формироваться новые светила, многие из которых расположены друг к другу так близко, что их силы притяжения начинают влиять друг на друга.

Два таких зародыша, как показали снимки с телескопа ALMA, крупнейшей микроволновой радиообсерватории мира на чилийском плато Чахнантор, примерно 500 лет назад сблизились и, предположительно, столкнулись, породив мощную вспышку и разогнав весь газ туманности.

Сила этого столкновения и мощность последовавшего за ним взрыва была таковой, что газ бывшей туманности сейчас движется со скоростью в 150 километров в секунду в стороны от эпицентра этого «фейерверка», что примерно равно скорости, с которой Солнце вращается вокруг центра Галактики. Сами звезды, как показывают эти фотографии, пережили это столкновение и сейчас разлетаются со скоростью примерно в 13 и 29 километров в секунду.

Следы этого взрыва сейчас хорошо заметны и на оптических, и на микроволновых снимках туманности, однако через несколько сотен лет, по словам астрономов, они полностью исчезнут и станут невидимыми для нас. Такие взрывы, как сейчас считают Бэлли и его коллеги, могут происходить в «звездных яслях» достаточно часто, что объясняет то, почему частота рождения звезд в некоторых из них гораздо ниже теоретических значений.

«Люди в большинстве случаев считают, что только пожилые светила могут заканчивать свою жизнь взрывом, подобно вспышкам новых и сверхновых звезд. Телескоп ALMA показал, что аналогичные вещи могут происходить и на противоположном конце жизненного цикла звезд», — заключает Бэлли.

источник

Понятие «разврат» или, если быть точнее, «блуд» на Руси стало встречаться с укреплением позиций православной церкви (после Х века). Весомый вклад в развращение внесли «цивилизованные» иностранцы, посещающие нашу страну.

Именно православная церковь впервые систематизировала и стремилась претворить в жизнь свод нравственных правил, определяющих, что есть блуд и какое наказание за него должно последовать.

Первые «антиразвратные» ограничения

В дохристианской языческой Руси современное понятие разврата было достаточно неопределенным – многое из того, что тогда считалось нормой, сегодня сочтут распутством. Тот же Киевский князь Владимир, креститель Руси, по свидетельствам иноземных очевидцев, имел у себя гарем с десятками наложниц, и подобное в то время практиковали многие состоятельные князья.

Судя по дошедшим до нас письменным источникам, первый «налог» на девиц, выходивших замуж будучи не невинными, ввела княгиня Ольга в 953 году. Прежде потеря невинности до супружества не порицалась. Более того, обычно «право первой ночи» принадлежало языческим волхвам. Только князем Святославом спустя 14 лет после указа Ольги была провозглашена абсолютная половая монополия супруга – только он обязывался вступать в сношения с женой.

От блуждания до греха

До VIII века на Руси слово «блуд» применительно к женщинам не имело осуждающего значения – блудница – значит, ищет себе мужа, блуждает в поисках. Затем этот ярлык начали навешивать на девушек, потерявших невинность. С XII века блудницами считались незамужние и вдовы, вступавшие в добрачную связь с мужчинами. Только с XVIII века обозначение «блудница» превратилось в ругательное слово.

Баня как рассадник порока

До поры до времени разврат как социальный институт на Руси не существовал – класс аристократов как таковой еще не сформировался, и «носителей цивилизации», иностранцев к нам приезжало не так много. Вдобавок, с воцерковлением Руси корыстный блуд (проституция) стал считаться таким же преступлением, как воровство и разбой – сводницы и кабацкие девки нещадно и прилюдно поролись на городских площадях.

Впрочем, несмотря на домострой и запреты церкви простой народ был не чурался распутства.

Иностранцы принимали за разврат даже сам факт совместного мытья славян в бане (не секрет, что в Европе того времени мыться вообще было грешно – по церковным канонам). По свидетельству византийского миссионера Велизария, посетившего новгородские земли в 850-м году, «житие словенов и русинов дико и безбожно»: иностранца поразило, что мужики и девки запираются вместе в жарко натопленной бане, хлещут друг друга вениками, затем кидаются в прорубь или сугроб. А потом идут «истязать свои телеса» в избы.

Свод правил «Домостроя»

Свод христианских правил и рекомендаций XVI века «Домострой», своего рода расширенная церковная «памятка» для каждого православного, – это первый сравнительно широко распространенный письменный документ, который, в том числе, и жестко регламентировал сексуальные отношения между мужчинами и женщинами. Они должны были быть полигамными, муж вы семье главенствовал, половая жизнь ограничивалась определенными днями, всякие «сомнительные» лобызания и поцелуи при этом не разрешались.

Запрет также касался и «блудливых речей». Даже эротические сновидения считались дьявольским наваждением, и их следовало отмаливать.

Соитие по этому своду правил должно было происходить исключительно для зачатия.

Церковь считала порочным (в современном понимании этого термина) cekcуальность женщины – ей не следовало краситься, наносить макияж, дабы не «прельщать бесов». Привлекательные женщины позиционировались как явные блудницы.

Иностранное влияние

Весомый вклад в разращение населения Руси внесли иноземцы. Как считал русский историк Николай Костомаров, именно иноземцы ввезли в нашу страну в XVI веке сифилис и другие «дурные» болезни. К слову, до того как «немытую Россию» не начали массово посещать вонючие (в прямом смысле этого слова) иноземцы, у нас слыхом не слыхивали об эпидемиях, косивших «просвещенную» Европу на протяжении веков – на Руси просто исстари имели привычку соблюдать элементарные правила гигиены.

С XVI века славян, как описывает этнограф Николай Гальковский, жителей Руси начал массово косить иноземный сифилис, опричники ввели моду на содомию. В гомосексуализме был обвинен даже митрополит Зосима, хотя некоторые историки церкви считают это происками его врагов.

… С усилением иностранного влияния в России, особенно при Петре I, проявления разврата стали принимать структурированные формы – предпринимались попытки открыть публичные дома (кстати, первый в России официальный бордель открыла немка Анна Фелкер). Петр этому препятствовал, но Екатерине II пришлось разрешить, чтобы хоть как-то воспрепятствовать распространению венерических заболеваний.

источник

Начиная с XVII столетия наука выдвинула целый ряд классификаций человеческих рас. Сегодня их количество доходит до 15. Однако в основе всех классификаций лежит три расовых столба или три большие расы: негроидная, европеоидная и монголоидная с множеством подвидов и ответвлений. Некоторые антропологи добавляют к ним австралоидную и американоидную расы.

Расовые стволы

Согласно данным молекулярной биологи и генетики разделение человечества на расы произошло около 80 тыс. лет назад.

Сначала выделились два ствола: негроидный и европеоидно-монголоидный, а 40-45 тыс. лет назад произошла дифференциация прото-европеоидов и прото-монголоидов.

Ученые считают, что истоки происхождения рас берут свое начало в эпохе палеолита, хотя массово процесс видоизменения охватил человечество только с неолита: именно в эту эпоху выкристаллизовывается европеоидный тип.

Процесс формирования рас продолжался и при миграции первобытных людей с континента на континент. Так, данные антропологии показывают, что предки индейцев, переместившиеся на Американский континент с Азии, еще не были сложившимися монголоидами, а первые жители Австралии были «нейтральными» в расовом отношении неоантропами.

Что говорит генетика

Сегодня вопросы происхождения рас по большей части прерогатива двух наук – антропологии и генетики. Первая на основе костных останков человека выявляет разнообразие антропологических форм, а вторая пытается понять связи между совокупностью расовых признаков и соответствующим набором генов.

Однако среди генетиков нет согласия. Одни придерживаются теории единообразия всего человеческого генофонда, другие утверждают, что каждая раса имеет уникальную комбинацию генов. Впрочем, недавние исследования скорее свидетельствуют о правоте последних.

Изучение гаплотипов подтвердило связь между расовыми признаками и генетическими характеристиками.

Доказано, что определенные гаплогруппы всегда связаны с конкретными расами, и другие расы не могут получить их иначе как в процессе расового смешения.

В частности, профессор Стэндфордского университета Лука Кавалли-Сфорца на основе анализа «генетических карт» расселения европейцев указал на значительные сходства ДНК басков и кроманьонца. Свою генетическую уникальность баскам удалось сохранить во многом благодаря тому, что они проживали на периферии миграционных волн и практически не подвергались метисации.

Две гипотезы

Современная наука опирается на две гипотезы происхождения человеческих рас – полицентрическую и моноцентрическую.

Согласно теории полицентризма человечество — это результат длительной и независимой эволюции нескольких филетических линий.

Так, европеоидная раса сформировалась в Западной Евразии, негроидная – в Африке, а монголоидная – в Центральной и Восточной Азии.

Полицентризм предполагает скрещивание представителей проторас на границах своих ареалов, что привело к появлению малых или промежуточных рас: к примеру, таких, как южносибирская (смешение европеоидной и монголоидной рас) или эфиопская (смешение европеоидной и негроидной рас).

С позиций моноцентризма современные расы появились из одной области земного шара в процессе расселения неоантропов, которые впоследствии распространились по планете, вытесняя более примитивных палеоантропов.

Традиционная версия расселения первобытных людей настаивает на том, что предок человека вышел из Юго-Восточной Африки. Однако советский ученый Яков Рогинский расширил понятие моноцентризма, предположив, что ареал обитания предков Homo sapiens выходил за пределы Африканского континента.

Недавние исследования ученых из Австралийского национального университета в Канберре и вовсе поставили под сомнения теорию общего африканского предка человека.

Так, тесты ДНК древнего окаменевшего скелета, которому около 60 тыс. лет, найденного близ озера Мунго в Новом Южном Уэльсе, показали, что австралийский абориген не имеет никакого отношения к африканскому гоминиду.

Теория мультирегионального происхождения рас, по мнению австралийских ученых, гораздо ближе к истине.

Неожиданный предок

Если согласиться с версией, что общий предок, по крайней мере, населения Евразии родом из Африки, то возникает вопрос о его антропометрических характеристиках. Был ли он похож на нынешних жителей Африканского континента или же имел нейтральные расовые признаки?

Некоторые исследователи считают, что африканский вид Homo был ближе к монголоидам. На это указывает ряд архаичных черт, присущих монголоидной расе, в частности, строение зубов, которые больше характерны для неандертальца и человека прямоходящего (Homo erectus).

Очень важно, что популяция монголоидного типа обладает высокой адаптивностью к различным средам обитания: от экваториальных лесов до арктической тундры. А вот представители негроидной расы во многом зависимы от повышенной солнечной активности.

Например, в высоких широтах у детей негроидной расы наблюдается недостаток витамина D, что провоцирует ряд заболеваний, в первую очередь, рахит.

Поэтому ряд исследователей сомневается, что наши предки, похожие на современных африканцев, могли бы успешно осуществлять миграцию по всему земному шару.

Северная прародина

В последнее время все больше исследователей заявляют о том, что европеоидная раса имеет мало общего с первобытным человеком африканских равнин и утверждают, что эти популяции развивались независимо друг от друга.

Так, американский антрополог Дж. Кларк считает, что когда представители «черной расы» в процессе миграции дошли до Южной Европы и Передней Азии, они столкнулись там с более развитой «белой расой».

Исследователь Борис Куценко высказывает гипотезу, что у истоков современного человечества находились два расовых ствола: евро-американский и негроидно-монголоидный. По его словам, негроидная раса происходит от форм Homo erectus, а монголоидная – от синантропа.

Родиной евро-американского ствола Куценко считает регионы Северного Ледовитого океана. Опираясь на данные океанологии и палеоантропологии, он предполагает, что глобальные климатические изменения, произошедшие на границе плейстоцена и голоцена, погубили древний континент – Гиперборею. Часть населения с ушедших под воду территорий мигрировала в Европу, а затем в Азию и Северную Америку, – заключает исследователь.

В качестве доказательств родства европеоидов и североамериканских индейцев Куценко ссылается на краниологические показатели и характеристики групп крови этих рас, которые «практически полностью совпадают».

Приспособление

Фенотипы современных людей, проживающих в разных частях планеты, это результат длительной эволюции. Многие расовые признаки имеют очевидное приспособительное значение. Например, темная пигментация кожи защищает людей населяющих экваториальный пояс от чрезмерного воздействия ультрафиолетовых лучей, а вытянутые пропорции их тела увеличивают отношение поверхности тела к его объему, тем самым облегчая терморегуляцию в условиях жары.

В противовес жителям низких широт население северных регионов планеты в результате эволюции приобрело преимущественно светлый цвет кожи и волос, что позволило им получать больше солнечного света и удовлетворять потребности организма в витамине D.

Таким же образом выступающий вперед «европеоидный нос» эволюционировал с целью нагревания холодного воздуха, а эпикантус у монголоидов сформировался как защита глаз от пыльных бурь и степных ветров.

Половой отбор

Для древнего человека было важно не допускать в свой ареал представителей других этнических групп. Это был существенный фактор, способствовавший формированию расовых признаков, благодаря которым наши предки приспосабливались к конкретным условиям среды. Большую роль в этом играл половой отбор.

В каждой этнической группе, ориентированной на определенные расовые признаки, закреплялись свои представления о красоте. У кого эти признаки были выражены ярче – тот имел больше шансов передать их по наследству.

В то время как соплеменники, не подходившие под стандарты красоты, были практически лишены возможности влиять на потомство.

К примеру, скандинавские народы с точки зрения биологии обладают рецессивными признаками – кожей, волосами и глазами светлого цвета, – которые благодаря половому отбору, длившемуся тысячелетиями, сформировались в устойчивую адаптивную к условиям севера форму.

источник

«Вербное воскресение», «Вербница» — шестая неделя Великого поста, последнее воскресение перед Пасхой, праздник Входа Господня в Иерусалим. В этот день Иисуса встречали пальмовыми ветвями и хвалебными песнями. На Руси пальмовые ветви заменила верба. Вербу мы освящаем, украшаем, она – оберег, олицетворение жизни и роста.

Когда воскресенье бывает в субботу?

Канун вербного воскресенья — Лазарева суббота — день, когда Иисус исцелил Лазаря через несколько дней после его смерти. С тех пор христианство отмечает праздник Воскресения Святого Лазаря. В этот день у русских крестьян было принято ходить в лес за вербой до восхода солнца. Принесенные веточки тут же украшали бумажными цветами, плодами, часто к веточкам подвешивали бумажного ангелочка, «вербного херувима». Святить вербу ходили в церковь в этот же день к вечерней службе или утром в воскресенье. Освященные ветки ставились в переднем углу на божницу или клали за иконы. В Сибири для вербы делали специальный «теремок» из соломы, который украшали тряпочками, лентами, затем вешали перед иконой.

«Не я бью-верба бьет, верба хлёст бьет до слез»

Как только возвращались домой с заутрени, все домочадцы непременно ударяли друг друга освященными ветками вербы, приговаривая: «Верба красна бей до слез, будь здоров». Этот обычай имел магический характер: во время соприкосновения верба передавала свои живительные силы человеку, наполняла его энергией. Так, когда прихлестывали вербой детишек, говорили-заклинали: «Как вербочка растет, так и ты расти», тем самым перенося свойства растения на ребенка. Верба и ее распускающиеся сережки, появление которых было первым видимым проявлением весны, в народном представлении являлась средоточием плодородия, растительной силы, здоровья.

Егорьев день

Как детей хлестали, так и скот в день первого выгона на пастбище, в Егорьев день, ударяли освященной вербой, чтобы защитить животных от падежа, дурного глаза, змей, волков, чтобы обеспечить хороший приплод, а так же чтобы усмирить скот, заставить его слушаться пастуха. Затем ветки втыкали в хлеве под крышей, «чтобы скотина не блуждала», или пускали по воде, иногда сжигали в печи, или скармливали скоту. Но выбрасывать вербу после первого выгона было грешно. Порой освященные ветви хранили целый год за образами до следующей «Вербницы», и только потом сжигали и ставили новую освященную вербу. Также в Егорьев день, после выгона скота веточки могли разламывать и разбрасывать по полю, а почки раскрошить в зерно, предназначенное для будущего посева, тем самым воздействуя на силы природы, приумножая урожай.

«Барашки», «бабашки», «акатушки»

Чтобы овцы водились и не переводились, а плодились их кормили специально приготовленными караваем и хлебцами, внутри которых запекали вербные почки. В некоторых местах пекли печенье в форме почек по числу скотины и птицы в доме, а в других местных традициях и для всех членов семьи. Печенье было принято освящать вместе с вербой. В Костромской губернии оно называлось «барашки», в Московской — «барашки», «бабашки» или «акатушки», в Рязанской — «орешки», «кытька».

Окликание молодух

В Пензенской губернии бытовал обряд окликания молодух. В полночь накануне Вербного воскресенья молодежь обходила дома, где жили новобрачные, и возле ворот кричала: «Отопри, отопри, молодая, вербушкою бить, здоровьем больше прежнего наделить». Молодой ничего не оставалось ,кроме, как отпереть ворота, после чего толпа входила с песней: «Был бы урожай хлеба, скота умноженья». Всех спящих в избе слегка ударяли вербой, приговаривая: «Бьем, чтобы быть здоровым», — а также: «Вставай рано, бей барана». Последней хлестали молодую, когда она кланялась, провожая незваных гостей.

Верба-целительница

Верба в народном сознании была способна не только наделять живительной силой, но и предохранять от болезней и исцелять от них. Вербные почки глотали в качестве профилактического средства от различных хворей. Съедали по девять вербных почек, считая это лекарством от лихорадки. Бесплодным женщинам так же советовали есть освященные почки, после чего они благополучно рожали. На Кубани вербу применяли при лечении детских заболеваний. Для этого рано утром до восхода солнца отправлялись на реку, где срезали три пучка вербы по девять веток. Затем дома клали один пучок в горячую воду и купали ребенка у окна, которое выходило на восток. В полдень в воду опускали вторую связку и купали ребенка у того окна, где стояло солнце в тот момент. На закате аналогичные действия совершались с третьим пучком перед окном, смотрящим на заходящее солнце. После все ветки и воду в сопровождении молитвы выливали в реку. Считалось, что после этих омовений болезнь уйдет. Также вербой окуривали больной скот, растирали ее в порошок и засыпали в раны, делали из нее отвар и пили, использовали в качестве примочек от опухолей и ушибов.

Верба-оберег

Веточка вербы с незапамятных дохристианских языческих времен наделялась магическими сверхъестественными свойствами: помимо того, что она обогащала и исцеляла, она была способна уберечь, защитить от молнии, бури, нечистой силы. Согласно поверью, верба, брошенная против ветра, может отвратить бурю, а брошенная в огонь – усмирить его. Повсеместно считали, что верба, защитит дом от грома и молнии, так как верба в верованиях славян дерево Громовержца, Перуна, который поражает очистительным огнем. Вербным веткам, несмотря на христианскую символику, приписывалась также колдовская сила, с ними связывалось поэтическое вдохновение, волхвование, ведьмовство. Так, если верить поверью, весной черти отогреваются на вербе, а после того как ее освятят в праздник, они падают в воду, и поэтому от Вербного воскресенья до Пасхи нельзя пить воду, почерпнутую под вербой.

источник

Все во Флоренции знают, где похоронен Галилео Галилей. Его останки покоятся в крипте знаменитой базилики Санта-Кроче, главной францисканской церкви города. Ученый XVI века спит вечным сном рядом с прославленными коллегами-итальянцами, такими как Микеланджело, Макиавелли, поэт Фосколо, философ, язычник и композитор Россини. И всё же у его могилы есть своя, особая загадка.

Когда в 1642 году Галилео Галилей умер, великий герцог Тосканы решил похоронить его в семейном склепе базилики Санта-Кроче, рядом с могилами его отца и других предков. Но папа Урбан объявил Галилея еретиком и врагом церкви, и запретил делать это. В итоге ученого похоронили в небольшом склепе рядом с часовней послушников.

Галилео Галилей (1564-1642).

После его смерти о трудах Галилея все забыли, и только полвека спустя англичанин Исаак Ньютон опубликовал революционную книгу «Математические начала натуральной философии», в которой изложил основы классической механики. Универсальные закон тяготения и закон движения Ньютона доказали, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, и что Галилей был прав. В 1718 году, в попытке исправить свою ошибку, церковь сняла запрет на работы Галилея, а в 1737 году его тело было эксгумировано и перезахоронено с почестями в главном здании базилики.

Статуя Галилея во Флоренции.

Однако, прежде чем перезахоронить Галилея, некоторые из его самых ярых поклонников, которые стремились обзавестись «сувенирами», расчленили труп великого итальянца, лишив его трёх пальцев рук, выломав зуб и позвонок. Позвонок попал в университет в Падуе, где Галилей преподавал в течение многих лет, в то время как зуб и пальцы в течение веков сменяли владельцев, пока не пропали без вести в 1905 году.

Найденный в деревянном футляре палец Галилея.

Более века спустя, в 2009 году пальцы и зуб загадочным образом «всплыли» на аукционе, наряду с другими религиозными реликвиями, содержащихся в деревянном футляре XVII века. Объекты были проданы как неопознанные артефакты, и Альберто Бруски, известный коллекционер произведений из Флоренции, купил коллекцию, не зная, что она представляет собой.

Средний палец Галилея, который выставлен в прозрачном «пасхальном яйце».

Когда г-н Бруски и его дочь заметили, что деревянная шкатулка была увенчана бюстом Галилея, и узнали, что части тела ученого были отрезаны во время его погребения, они обратились в музей. Тесты и исследования подтвердили, что наконец, века спустя, нашлись недостающие останки Галилея.

Могила Галилея в базилике Санта-Кроче.

Сегодня посетители Museo Galileo, расположенного в нескольких минутах ходьбы от гробницы Галилея в базилике Санта-Кроче, могут увидеть мумифицированный средний палец Галилея. Этот артефакт выставлен в прозрачном «пасхальном яйце». В музее также находится множество артефактов, принадлежавших ученому: два дошедших до нынешних времен телескопа, термометры и необыкновенная коллекция земных и небесных глобусов.

Источник:

Любой язык обладает магическими свойствами. Каждое слово имеет определенное значение и несет в себе определенную энергетику, во всяком случае, в это верят мистически настроенные люди. Тем не менее формулы традиционной магии восходят к древним языкам.

Санскрит

Так называют язык посвященных жрецов (браминов) древней Индии. Предположительно он сформировался в начале II тысячелетия до нашей эры. На санскрите написаны Веды – священные книги древних индусов. Считается, что в них содержится описание всего устройства мироздания. Также предполагается, что от санскрита произошло множество других языков и диалектов индоевропейской группы. В русском языке тоже много заимствований из санскрита.

Древнееврейский язык

Этот язык возник в I тысячелетии до нашей эры. Именно на древнееврейском написаны Пятикнижие — Тора, священная книга иудеев — а также Каббала.

Слово «каббала» переводится с иврита как «получение», «принятие», «предание». Это язык эзотерического знания в иудаизме, появившийся в XII веке. Он содержит божественное откровение и связан с осмыслением понятий Творца и Творения, роли и целей Творца, а также человеческой природы и смысла существования. На практике каббала применяется, например, при гаданиях.

Древнегреческий язык

Этот язык, предок современного греческого, был распространен на территории греческой ойкумены с начала II тысячелетия до нашей эры вплоть до IV века нашей эры. В наше время он используется в греческих церквях как язык богослужений.

На древнегреческом было написано множество трактатов по магии, в частности, «Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста, Новый Завет и некоторые главы Ветхого Завета. Древние греки приписывали буквам своего алфавита также цифровые значения. Таким образом каждый символ обозначал одновременно букву и число. Именно греки стали родоначальниками нумерологии – науки о магии чисел.

Латынь

Предполагается, что латинский язык сформировался к середине II тысячелетия до нашей эры. Вначале на нем говорило лишь население небольшой области Лаций, расположенной на западе средней части Апеннинского полуострова. Жители Лация называли себя латинами. Впоследствии центром этой области стал Рим, а объединившиеся вокруг него италийские племена стали называть себя римлянами. К концу II века до нашей эры латынь уже господствовала во всем Западном Средиземноморье. В XII—XV веках ее вытеснили романские и германские языки, но она осталась официальным языком католицизма и по сей день используется в научной терминологии.

В то же время существует множество магических формул, написанных на латыни, которые использовались, например, алхимиками. Некоторые магические ритуалы, в которых используется латынь, пародируют католическую мессу.

Руны

Руны представляют собой символы, высекаемые обычно на камне, металле, дереве, кости. Они возникли в I веке нашей эры как письменность древних германцев и использовались вплоть до XII-XIII веков на территории современных Дании, Швеции, Норвегии, Исландии и Гренландии. После принятия христианства в североевропейских странах руническое письмо было вытеснено латиницей.

Издавна рунические знаки применялись для различных магических ритуалов. Не случайно само слово «руны» происходит от древнегерманского корня run, что означает «тайна». Древние скандинавы приписывали рунам мистическое происхождение от верховного арийского бога Одина.

Руны часто наносят на талисманы и амулеты, используют в татуировках. Рунические знаки нередко встречаются в нацистской символике. Так, символом SS являлись две белые руны «s» на черном фоне.

Арабский язык

Первые свидетельства о формировании древнеарабского литературного языка относятся к концу VII — началу VIII века, когда арабы еще вели кочевой образ жизни. Арабская письменность связана, прежде всего, со священной книгой мусульман Кораном. Считается, что в ней зашифрованы все мироустройство и все законы человеческой жизни. Поэтому Коран используется не только в традиционном исламском учении, но и в магии.

Существует несколько видов так называемой коранической магии. Это илм ал-хавасс – наука о свойствах чисел и букв; илм ал-филактйрат — искусство изготовления амулетов и талисманов; илм ар-рукйа – наука о применении различных магических формул, заклинаний и заговоров; илм ал-фа д – наука о предсказаниях и знамениях; илм ал-кур а – наука о толковании значений текстов внутри Корана; илм тамима – наука об использовании сур Корана для создания талисманов и оберегов.

источник